06.02.2012

L'offensive

Dans mes yeux fermés valse une lumière orange peuplée de petites figures, des traits comme des bacilles avec des trous, et qui tournoient… Il fait bon. J’imagine entendre pépier un oiseau. Il faut rentrer très vite, l’air bleu est un glaçon qui vous momifierait sur place !

Le soleil d’ailleurs bascule très vite. Déjà, il effleure les premières cimes…Il a joué son rôle d'illusionniste, il fout le camp dans la nuit... La neige ne scintille plus et le thermomètre dégringole.

Le matin même, j’avais convoqué deux joyeux gaillards pour qu’ils colmatent une légère fissure, par où s’engouffrait un peu d’air. Mais un peu d’air à moins 25, c’est déjà une tempête !

Ils étaient arrivés vers dix heures, mes gars, tranquilles comme Baptiste. Ouf, que je m’étais réjoui, les voilà enfin ! En un quart d’heure l’affaire sera réglée ! Mais les deux joyeux lurons étaient transis…Oui, qu’ils ont dit, pas de pot ! Le chauffage de la voiture est en panne… Aie, aie ! En effet…Faire une quinzaine de kilomètres à moins 28, derrière un volant et sans chauffage, il y a de quoi être pétrifiés! Alors ils se sont installés près du grand poêle et de leur caisse à outils ont d’abord exhibé… deux bières ! Qu’ils ont sirotées, là, peinards, en blaguant…Je me suis demandé combien ils auraient sifflé de canettes si on avait été en juillet avec 35 degrés à l’ombre et j’ai ri : cette désinvolture sympathique avait soudain tout relativisé des conditions climatiques. Ils avaient l’air de s’en soucier comme d’une guigne, de l'hiver, et ils plaisantaient !

C’est leur climat, sévère, sans concessions. Ils portent en eux une latitude du berceau, que je n’ai pas encore acquise…N’empêche qu’ils ont bien fait leur boulot, qu’ils ont bouché le bec à ce petit courant d’air de rien - mais en forme de couteau - qu’ils ont sifflé une deuxième bière, parce qu’ils avaient eu chaud sans doute, et sont repartis, joyeux, sur la neige glacée et dans leur petite voiture sans chauffage.

Quand on habite ces latitudes énervées, l’essentiel est donc de ne pas geler...Un camarade autochtone me disait : « L'hiver polonais, c’est la guerre, Bertrand. Il n’y a pas d’autre issue que de la gagner ! » J’espère bien. J'en ai gagné d'autres. Même si j'en ai perdu bien plus que je n'en ai gagné !

Alors, je n'ai plus fait que ça, faire reculer derrière mes murs les troupes venteuses de l'est sibérien, leur opposer une barricade, les faire fondre au contact de ma maison, les décourager ! Quand l’essentiel réside dans la conservation du confort initial du corps, tout le reste est parfaitement dérisoire.

Je l’ai souvent dit pour l’avoir bien souvent constaté : l’écriture est un amuse-gueule de gens peinards dans leurs bottes -je n’ai pas dit heureux - qui parlent de la vie et du monde quand tout va bien, mais en disant que tout va mal, parce qu’une écriture qui se respecte ne veut jamais se faire l'écho d’un imbécile heureux… C'est comme les chansons, les tristes sont souvent belles, les joyeuses sont le plus souvent culcul la praline.

On n'écrit un vécu extraordinaire que lorsqu’on est de retour dans l’ordinaire. C’est l’art du décalage, l'écriture.

Et c’est pourquoi, aussi, L’Exil des mots s’est tu pendant une semaine.

Il semble cependant qu’avec moins 20 degrés ce matin, l’adversaire en soit à la recherche de son second souffle. Un peu de répit. Mais... Mais, il refait ses forces sans doute, il recharge ses batteries et annonce pour bientôt une nouvelle offensive.

La terre est passionnante, me disais-je ces jours derniers. La terre me passionne. Les petits voyageurs prétentieux qui sont à son bord, englués dans leur modernité misérable, courbent la tête et l’échine devant ses sautes d’humeur. Tant qu’il en sera ainsi, nous garderons en nous quelque chose de profondément humain, d’originel, quelque chose du Grand Pan.

Huit jours, donc, que je n’avais mis les pieds sur internet. Si je puis dire… Je lis alors qu’un imbécile de mes congénères, de mes compatriotes même, un qui pète dans la soie, roule sur un salaire mensuel de plusieurs mille d’euros, déclare que les civilisations ne sont pas toutes égales. Je pense alors qu’on est bien, quand des moins 30 degrés vous ferment les portes d’accès au monde…Dès qu’on les rouvre, ces portes, une odeur de merde, d’égouts et de charogne s’engouffre par une fissure. Une fissure qu’aucun de mes deux joyeux bierophiles ne saurait obstruer.

Je me dis que je m’en fous que les civilisations soient égales ou pas. Je n’en connais qu’une, et encore qu’à grand peine. Comme l’imbécile auteur de cette immondice, d’ailleurs. Ce que je sais, c’est que les hommes ne sont pas égaux devant les rigueurs des latitudes. Ils ne sont pas égaux selon la position qu’ils occupent par rapport à l’inclinaison de la terre. Ils sont plus ou moins pénalisés selon le point où ils sont nés.

J’imagine les Grecs - dont on fait grand cas - ou les Italiens, ou les Portugais, et même les Français, devant dépenser le budget chauffage, entretien et dégagement des routes, des canalisations, des écoles, des lieux publics, secours aux populations, que dépensent chaque hiver les Polonais ! J’imagine mal… Ne leur resterait même plus de quoi se payer un paquet de clopes ! Est-ce que ce truc difforme qu’on appelle l’Europe a pensé à équilibrer ces foutues subventions en fonction des colères climatiques de la terre, devant lesquelles ses contribuables ne sont pas tous logés à la même enseigne ?

Mais il est vrai qu’une Europe qui penserait à autre chose qu’aux marchés et aux ventres replets de ses banquiers, ne serait déjà plus un truc, mais une communauté.

Mieux vaut attendre le dégel, du coup, que d'attendre ce genre d'approches !

Et puisque je suis bavard ce matin, je vous confie que j'ai une pensée attendrie pour mon Zozo, chômeur éperdu qui s’est envolé vers le Québec aujourd’hui, sous les traits du camarade Jean-Jacques Epron…Cela me fait énorme plaisir d’être lu là-bas… De l'autre côté, quasiment, de la Machine ronde.

C'est peut-être ma vanité qui, envers et contre tout, refuse de geler !

12:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.01.2012

L’œil de glace

Disons alors, en ce qui nous concerne, là, que le ciel est bleu. Point. Immense ? Oui, bien sûr immense. Mais vous avez déjà vu un ciel, je suppose, et vous n’avez point besoin qu’on vous écrive, en plus du bleu, qu’il est immense.

Le ciel est donc bleu, en dessous de lui la forêt est sombre et les paysages sont blancs, non pas comme neige, mais de neige. Surtout ne pas dire cette neige comme un linceul… On ferait tout le monde éclater de rire, ce qui n’est quand même pas très courtois quand on parle de linceul… Ne pas dire non plus l’immobilité et le silence et le froid qui cingle… Ils en ont ras la casquette, les gens, de ces images à la noix…

La forêt est sombre et les villages, les champs, les routes, les chemins sont blancs.

Il fait moins vingt, moins vingt deux degrés, et tout ça va dégringoler dans les jours prochains jusqu’à moins trente.

En fait, fi du bleu ! Du niaisement bleu ! Le ciel est un œil, un œil de glace, cruel, vitreux, cyclopéen, posé sur le monde.

L’œil d’un anticyclone qui, d’ordinaire, a ses quartiers sur la Sibérie et qui, là, a décidé de venir faire un petit tour en Pologne de l'est. De s’y installer même. Il irradie de l’air irrespirable, ensoleillé et congelé.

Qui fait presque peur.

12:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.01.2012

Le livre de Marc Villemain

Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.

Je ne suis pas - très loin s’en faut - critique littéraire, au sens où je pourrais me permettre de faire une fine analyse et conseiller ou déconseiller tel ou tel livre à un public de lecteurs. Il faut du talent bien spécifique pour ça et surtout beaucoup d’honnêteté intellectuelle. Si je pense être pourvu de cette dernière qualité, ma foi, pas moins qu’une foule de gens parmi lesquels sont aussi ceux qui font profession de la critique, je crois en revanche être dénué de la première.

Je peux évidemment dire à des amis et à des proches ce qui me plaît dans tel livre et ce qui me déplaît dans tel autre, ou encore trier le bon grain de l’ivraie d'un même ouvrage, tout ça au subjectif intégral.

Ce que tout le monde est en mesure de faire.

Je vous propose ainsi de vous traiter ici en amis en vous livrant une part de ma lecture du dernier opus de Marc Villemain, Le Pourceau, le diable et la putain.

J’entretiens par ailleurs avec cet écrivain des relations fort amicales qui m’autorisent à parler publiquement de ce qu'il fait, d'autant qu'il eut la gentillesse, sur ma demande, de me faire parvenir son livre.

Je l’ai lu avec gourmandise. D’un trait.

Je vous disais hier que je me posais pour moi-même une question qui se mord la queue, à savoir, dans quelle mesure l’écrivain n’est-il pas lui-même écrit ? C’est un défaut récurrent chez moi que de chercher toujours peu ou prou la part investie de l’auteur en personne derrière le verbe du narrateur. Trouver, donc, la clef du traitement littéraire, plutôt que de lire l’ensemble comme un véritable tout, ces deux parts devant fusionner dans l’œuvre réussie, au point d’y être difficilement identifiables.

D’emblée, on ne cherchera donc pas Marc Villemain, sémillant quadragénaire, dans son personnage central, octogénaire grabataire et à l’agonie.

On dévorera dès lors le monologue d’un misanthrope en bout de piste, maculant ses couches de ses incontinences - que l’infirmière Géraldine Bouvier lui change régulièrement avec un sourire écœurant de maternalisme - sous perfusions permanentes, physiquement assez lamentable mais intellectuellement d’une richesse très au-dessus de la moyenne. Un homme d’une finesse exquise même ; un homme qui toute sa vie aura été un misanthrope presque sublime et qui reprend à son compte la formule lapidaire de Chamfort en la prêtant malicieusement à Balzac : «Tout homme qui à quarante ans n’est pas misanthrope n’a jamais aimé les hommes. »

J’ai retenu cette phrase-choc et ce passage, parmi bien d’autres, car j’écrivais il y a quelque temps, à propos du livre de Stéphane Beau, La semaine des quatre jeudis : «La misanthropie naît d un amour excessif des hommes, mais d’un amour déçu. »

Je ne sais pas si Léandre l’octogénaire signerait cette affirmation, mais il me semble qu’il en épouse parfois l’esprit.

Le vieillard cacochyme élève la misanthropie au rang d’un humanisme et c’est d’ailleurs le titre de l’ouvrage qu’il a produit quand il enseignait les lettres à l’université, Le misanthropisme est un humanisme. Facétieuse allusion au pape de l’existentialisme, compromis, lui aussi, tout comme Balzac, par une déclaration d'une dialectique fracassante en faveur de la misanthropie. Ça devrait pas mal grincer des dents du côté des nostalgiques de Saint-Germain-des-prés…Ça devrait aussi tousser un peu, sur un autre sujet et à un autre endroit du livre, du côté de l'épicurisme primaire.

Le récit que l’octogénaire en perdition fait de sa vie et le regard qu’il jette sur sa chambre d’hôpital, sur ses voisins de lit comme sur le personnel infirmier - au centre duquel règne l’incontournable Géraldine - feront découvrir au lecteur que sa position n’est pas une position purement intellectuelle, une position de muscadin en mal d’existentiel, mais une longue, une joyeuse et cohérente disposition de tout son être dans sa confrontation au monde. Un jeu. A quelqu’un qui lui conseilla jadis le suicide, Léandre encore relativement jeune avait rétorqué : Pourquoi diable me suiciderais-je, quand mon bon plaisir tient précisément au spectacle de réjouissante bêtise que vous me procurez ?

Le Pourceau, le diable et la putain, en dépit de l’allégresse intérieure du moribond, est un livre noir, servi par un style qui m’a surpris et que je rapprocherais volontiers de celui dont usait avec brio un certain Henri Calet. Style pur chauffé au feu de l’ironie, parfois du sarcasme. Style distancié, un peu gouailleur aussi, mais style qui coule et vous emmène dans les méandres de Léandre avec beaucoup de tact. Un style en parfaite adéquation avec l’état d’esprit de l'agonisant.

Le seul bémol que je mettrais serait dans la recherche, en de rares endroits, d'un vocabulaire un brin précieux, qui accroche la lecture un peu comme quand on joue une note ou deux hors gamme, pour enrichir un phrasé mais en détournant un court instant l'auditeur de son écoute. Mais il est vrai aussi que c’est Léandre qui parle, qui pense plutôt, et que, tout misanthrope qu’il soit, il est aussi un homme éminemment cultivé.

En tout état de cause, je vous souhaite à tous la lecture de ce livre et, ce faisant, d’en retirer le plaisir que j’y pris.

Quand je dis plaisir, je ne parle pas de plaisir de distraction volé entre la poire et le fromage…Je parle du plaisir à faire un pas de plus sur le terrain de la littérature.

14:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.01.2012

Une légende du Poitou : La louve blanche

Ce qui m'intrigue dans cette légende, censée être du Poitou, c'est qu'elle est la réplique d'un fait divers réellement survenu à Riom, où Arline de Barioux fut jugée et brûlée en place publique le 12 juillet 1588.

Alors qui, du fait divers ou de la légende, a donné naissance à l'autre ? Mystère et boule de gomme, même si Riom se situe à la fin du XVIe siècle et que la légende prend pour cadre historique la fin du XIIe.

En l’an de grâce 1192, par une belle matinée du mois de mai, Géraud de Toufou, seigneur du comté, s’en revenant enfin de croisade après cinq longues années d’absence, reçut un accueil triomphal de tous ses vassaux et de tout le peuple des lieux, hommes, femmes, jeunes gens, enfants et vieillards rassemblés sous les murs de son château, le long des prairies qui descendent en ondulant de la colline jusqu’à la rivière.

Ce fut d’abord un long cortège de chariots et de tombereaux tirés par de splendides bœufs rouges et regorgeant des trésors les plus divers, meubles d‘ébène, diamants, bijoux, émeraudes, ivoires, tapisseries, victuailles, parfums et fines épices d’Orient, armes et fanions pris à l’ennemi, avant que le jeune seigneur, la peau hâlée par les vents du désert, ne ferme la marche, le port majestueux sur son destrier à la robe pommelée, impeccablement harnaché, tel qu’au combat.

Il portait son armure complète, sans le heaume cependant, et de sa main lourdement gantée de fer saluait la foule qui l’acclamait, tombait à genoux, se signait et jetait sur son passage des bouquets échevelés de fleurs multicolores.

Géraud de Toufou, svelte, puissant, beau comme une statue antique, n’eut pas même un regard pour toutes les pucelles du Comté venues sur les prairies, se pressant aux premiers rangs dans l’espoir que son choix de prendre épouse se portât sur l’une d’entre elles.

C’est que juste devant lui cheminait avec élégance un chariot sur lequel une tente de soie blanche avait été dressée et que le jeune seigneur ne quittait pas des yeux. Des hommes noirs, gigantesques, aux muscles luisants, escortaient ce chariot. Arrivé à la poterne du château, Géraud de Toufou fit un geste impératif en leur direction. L’étoffe de soie fut alors déchirée et la foule retint soudain son souffle : une jeune princesse volée à son père, héritier des rois de Thèbes, noire de peau, une lourde et sombre chevelure aux reflets bleutés qui lui retombait sur les épaules telles des houppelandes, d’immenses yeux couleur des ténèbres et qui semblaient lancer des flammes furibondes, était assise sur un trône incrusté d’or et de diamants étincelants comme les astres du firmament. La jeune femme était d’une beauté saisissante, farouche, inaccessible, sauvage. A son annulaire gauche brillait l’anneau que les épouses des Comtes de Poitiers se transmettent depuis Clovis.

La foule mit le genou à terre, se signa encore et laissa échapper un long murmure d’admiration.

Et la vie reprit bientôt son cours au château de Toufou. Tous les soirs y étaient donnés des bals, des fêtes grandioses et des ripailles sans nom. Des tournois et des joutes nautiques étaient organisés sur la Vienne. Des tonneaux de vin et de cidre étaient chaque nuit mis en perce et jusqu’au petit matin, le Comte de Toufou dansait et tournoyait au bras de sa resplendissante épouse, sous les yeux d’une cour subjuguée. Des quatre horizons du royaume, jeunes princes et seigneurs accouraient pour voir flamboyer cette délicieuse étoile noire, venue des lointaines contrées d’Orient. Ils s’en revenaient dans leurs terres avec leurs blondes et grasses épouses aux bras laiteux et se surprenaient alors à appeler de leurs vœux une nouvelle croisade.

Entouré de ses fidèles chevaliers, le Comte Géraud de Toufou s’adonnait également à la chasse dans les grands bois alentour du château. Chaque soir, il déposait aux pieds de sa bien-aimée ses trophées encore tout chauds, cerfs, chevreuils, sangliers ou goupils. Elle recevait les offrandes avec bonheur, assise sur son grand trône d’ébène, entourée de ses demoiselles et en riant de tout l’éclat de ses dents éblouissantes.

Plus d’une année s’écoula ainsi dans l’effervescence des fêtes et des joies et le Comte était chaque jour plus amoureux de sa princesse. Un seul souci cependant venait parfois rider son large front : elle n’attendait toujours pas d’enfant en dépit des ébats passionnés dont il l’honorait.

C’est alors qu’au beau milieu de toute cette insouciance tapageuse, survint l’alarmante nouvelle de la prise de Vouillé par les Wisigoths. On était à l’automne de l’an de grâce 1193. Le Duc de Poitiers envoya des messagers et donna l’ordre à tous ses vassaux de marcher au combat. Le Comte de Toufou leva donc une armée et par un matin bleu du mois de septembre, embrassa tendrement son épouse, salua ses gens et s’en fut porter ses armes contre les envahisseurs barbares.

Commença alors un hiver des plus terribles que la région n’ait depuis longtemps eut à subir. Dès novembre, les blizzards soufflèrent des jours et des jours sans jamais perdre haleine, le gel pétrifia les campagnes endormies et la neige vient tout ensevelir de sa lourde pelisse, qui durcissait aussitôt sous la morsure du froid.

Se languissant de son amant, la belle princesse cessa tout à coup de prendre les repas qu’on lui servait. Elle ne mangea plus. Pour se distraire, elle se mit alors à parcourir tout le désert gelé des campagnes, sur sa jument d’Arabie lancée au grand galop, traversant les plaines, sautant les ruisseaux de glace et dévalant les collines. Elle chevauchait inlassablement, les cheveux au vent et les éperons déchirants les flancs de sa monture. Aucun garde, aucun domestique ne parvenait à la suivre tant elle filait à toute allure, semant son escorte pour disparaître bientôt dans l’épaisseur des grands bois et des fourrés.

Elle revenait au crépuscule, gaie, rieuse, ses grands yeux noirs allumés d’éclats radieux et sa jument dégoulinante de sueur, en dépit du froid qui ne cessait de sévir.

On s’alarma bientôt de la voir ainsi chaque jour passer le pont levis car une autre nouvelle, terrifiante, arriva : des bandes de grands loups gris attaquaient paysans, colporteurs, voyageurs, bûcherons, cavaliers, enfants, et venaient jusque dans les granges et les écuries égorger le bétail. Ils étaient conduits par une splendide louve blanche qui galopait à leur tête, les dirigeait et désignait les proies. C’était elle, disait-on, qui déchiquetait et dévorait tout ce que la meute encerclait et égorgeait. C’était elle qui menait la curée avec une cruauté démoniaque.

L’effroi gagna tout le comté. Des femmes et surtout des enfants furent affreusement mutilés et abandonnés sur la neige, à moitié dévorés, les entrailles béantes. De nombreux paysans avaient trouvé refuge sous les murs du château. On ne dormait plus. Pour effrayer et tenir à distance la meute diabolique on allumait la nuit de grands feux qui crépitaient et lançaient jusqu’aux étoiles glacées des étincelles rougeoyantes.

Et quand le comte Géraud de Toufou s’en revint sur ses terres, en février, il trouva tous ses gens en proie à une folle terreur, ainsi que tous les vilains et manants de la contrée. Il retrouva aussi son épouse adorée dans tout l’éclat de sa beauté, resplendissante de vie et de santé. Ce qui ne manqua pas de le remplir de joie et de bonheur, car il s’était imaginé la retrouver malade et cruellement amaigrie, tant les messagers qu’on lui avait envoyés du château l’avaient à chaque fois informé que la délicieuse princesse observait un long jeûne de tristesse depuis son départ.

Après qu’on lui eut fait le récit des terribles ravages des grands loups gris conduits par une louve blanche féroce, il donna une fête et un bal, tournoya toute la nuit, s’enivrant du parfum délicieux de son épouse et des vins les plus exquis, avant de jurer au petit matin qu’il partirait lui-même à la recherche de cette louve redoutable et qu’il déposerait bientôt sa dépouille au pied de sa princesse. Ce n’est pas une vulgaire louve, fût-elle blanche et terrifiante, qui fera affront à un chevalier ayant vaincu les Cheiks Sarrazins et les rois Wisigoths, tonna-t-il !

A partir de ce jour, le Comte Géraud de Toufou sillonna sans relâche toute la région, les ravins gelés, les fourrés et les grand bois, à la recherche de la meute et de sa louve. Maintes fois, il surprit les bêtes féroces et vit à leur tête leur formidable guide, haute, souple, puissante, les crocs acérés et la rage écumant de ses babines retroussées. Chaque fois cependant, elle déjoua ses pièges et prit l’avantage sur lui dans la poursuite. Le Comte revenait tous les soirs au château, fourbu, de fort méchante humeur et traînant derrière lui les dépouilles ensanglantés des loups abattus, mais jamais celle de la louve blanche, promise à son épouse.

Le Comte en était ulcéré et dès l’aube repartait de plus belle, la rage au ventre…Enfin, dans les tout premiers jours du mois de mars, alors que le soleil déjà plus haut sur le ciel amorçait le dégel, que des gouttelettes d’eau commençaient à pendre aux branches des arbres comme des pleurs, il débusqua la grande louve et ses loups gris, au creux d’un profond ravin. Les fauves étaient en train d’ouvrir sauvagement le ventre d’un bûcheron qu’ils avaient surpris aux aurores et leurs gueules ruisselaient du sang du malheureux.

Le Comte, hurlant de colère et de haine, se lança à la poursuite de la meute, pointant son redoutable épieu sur la louve blanche. Il réussit ainsi à l’isoler de ses loups et, vociférant toujours, il parvint même à l’acculer au fond du ravin. Là, il descendit promptement de cheval et courut sur la bête. La louve lui fit résolument face, se jeta sur lui, cherchant à ouvrir la gorge, et il eut le temps, dans un geste de survie, de faire tournoyer sa hache dans l’air et de la rabattre, coupant tout net une patte avant de l’animal.

La louve poussa un long, un très long cri de douleur, sauvage, horrible, qu’amplifia encore l’écho des parois rocheuses du ravin. D’un bond prodigieux, elle réussit cependant à contourner son adversaire et à regagner, toujours rapide malgré sa patte atrophiée d’où pendaient des lambeaux de chair meurtrie, l’autre bout du ravin, où elle disparut dans l’épaisseur des halliers.

Mais le Comte ne la suivit même pas des yeux, épouvanté. Il avait reconnu ce cri, cette voix enflammée par la haine et la douleur et quand il se pencha pour ramasser la patte de l’animal, il vit une main de femme qui gisait là sur la neige ; une main avec, à l’annulaire gauche, la bague aux armes de Clovis.

En proie à une terreur démentielle, Géraud de Toufou fonça vers le château, hurla qu’on ouvrît les portes, sauta de son cheval encore lancé au grand galop, s’engouffra dans les escaliers du donjon, monta en courant jusqu’à la chambre de son épouse et défonça la porte...

La princesse aux longs cheveux noirs était couchée sur ses oreillers et son bras gauche, amputée de sa main, pendait lamentablement dans le vide, dégoulinant de sang.

Le Comte brandit très haut son épée et, avant qu’il ne lui plonge dans le cœur en poussant un hurlement monstrueux, il entendit la Princesse murmurer :

- Oui, Tue ! Tue-moi ! La vie n’a plus aucun parfum pour moi si je ne puis plus courir la campagne à la tête de mes grands loups gris !

Lorsque les gens du château accoururent, effrayés par les cris du Comte, ils trouvèrent, étendu sur la couche ensanglantée de la Princesse, le cadavre de la grande louve blanche.

Géraud de Toufou interdit sous peine de mort qu’on parlât désormais de sa princesse. Il fit fermer les portes du château, ne reçut plus aucune visite, cessa de complètement s’alimenter, congédia enfin tous ses domestiques, tous ses gardes et tous ses soldats et mourut quelques mois plus tard, terrassé par la folie, la solitude et le chagrin.

13:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.01.2012

Donne-moi plutôt ta main...

En janvier 2010, la température chuta jusqu'à - 33 degrés. Dans ma maison, toutes les tuyauteries avaient sauté. Nous nous étions repliés à l'hôtel, où j'étais, comble de malchance, tombé malade. La fièvre.

Son geste est las et mécanique. Sa cotte de travail verte est foncée. Son bonnet de laine est saupoudré de blanc, ses sourcils ombrageux, ses yeux sombres, les yeux du travailleur des petits matins.

C'est l'heure de ma première clope. L'heure de dire bonjour au ciel.

De translucide, aigu, inexistant qu'il était presque sous moins trente degrés, il est devenu épais sous moins vingt degrés et la neige tombe, tombe, en plumes glacées sur la ville.

Les fumées de charbon se mêlent aux flocons, le blanc contre le noir.

L'homme balaie pour que les messieurs-dames de l'hôtel puissent sortir bientôt sans risquer de glisser et sans trop maculer leurs belles chaussures.

Je le salue.

Il me salue aussi. Mais de loin, sans sourire, sans civilité excessive inscrite sur son visage. Distant.

Je regarde son geste las et mécanique. Je secoue la tête. J'écrase ma cigarette.

Je suis un de ces messieurs pour lesquels il balaie dans le froid gris d'un matin gris d'un hiver des plus gris et des plus redoutables.

Il y a entre cet homme et moi une zone profonde, un no man's land, un océan de préjugés bien plus infranchissable que la langue et ses sonorités contraires.

Une fausse zone, comme toutes les zones qui séparent le regard des hommes.

Ces zones-là sont des alibis pour les feignants du cœur et les menteurs de partout.

Car lui, le balayeur à la cotte verte, le balayeur taciturne, il a dormi chez lui, dans son lit. Ce matin il a fait le feu, il a regardé les flammes danser et il a entendu se fendre le bois sous la chaleur épaisse. Il a bu un café fumant et dégusté des toasts grillés. Sa confiture, rouge, pourpre, sentait bon les fruits de son jardin enfui...

Moi, je suis échoué ici, comme une algue marine sur l'ocre des plages. Réfugié. J'ai quitté mon navire assiégé par des couteaux glacés.

Je regarde le ciel qui se déplume.

Le mauvais sort n'est pas du côté que donnent les apparences sociales, tant les hommes aux hommes sont devenus étrangers .

J'ai souri à celui qui balayait les marches de l'hôtel.

J'eusse aimé lui dire que pour moi, ça n'était pas la peine. Que j'avais déjà glissé et que la neige sur les marches, les culbutes et les chutes, ne me faisaient plus peur depuis longtemps.

Que son geste las et mécanique n'était pas pour moi.

Dans le hall de l'hôtel, j'ai regardé tout un moment une grande et vieille image sous verre, qui trônait là sur le mur. L'équipe de foot polonaise, médaille d'argent de la coupe du monde 1974.

Je me suis demandé ce que je faisais en 1974 et j'ai vu que j'avais alors les mêmes espoirs qu'aujourd'hui. Que les hommes se serrent fraternellement les mains.

Il n'y a pas d'âge pour être idiot. Les utopies ont la peau dure.

Et, lui, le balayeur pour pas que je glisse, moi, un monsieur qui sommeille dans les hôtels, qu'est-ce qu'il faisait, en 1974 ?

Où en est-il de ses espoirs et de ses défaites ?

Il neige sur les fumées du charbon... Le blanc contre le noir...

10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.01.2012

Les fourches caudines de nos existences - Echo à Stéphane Beau -

Stéphane :

"Je travaille tous les jours avec des hommes et des femmes qui vivent avec trois fois rien. Un couple et un enfant avec 700 € par mois, par exemple. Quasi rien pour bouffer sans l'aide des restos du cœur ou des colis alimentaires, une fois toutes les charges déduites. Et pourtant, ces familles là dépensent assez régulièrement entre 80 et 100 € de téléphonie (internet, deux ou trois portables...) par mois. Parfois même ils payent encore des forfaits pour des téléphones qu'ils ne possèdent plus depuis plusieurs mois. J'en rencontre même de plus en plus souvent qui ne peuvent plus payer leurs factures d'eau ou d'électricité tant ils dépensent dans ce poste budgétaire. Je ne critique pas : ils sont pris dans un système qu'ils ne contrôlent pas plus que nous, prisonniers comme nous de cette illusion de communication libre qui nous enveloppe tous. Mais si on leur disait demain : "au lieu de dépenser tant de fric dans ces dépenses virtuelles, pourquoi ne le dépenseriez vous pas en achetant une demi-douzaine de livres ou de disques par mois", ils crieraient tous au fou ! Au gaspillage !

Quand je dis que tout cela n'est pas gratuit, c'est aussi à eux que je pense. Et quand je lis ta citation joliment revisitée de Debord, c'est encore à eux que je songe et à qui profite le crime de cette soumission totale aux dieux de l'internet et de la téléphonie.

Quand je vois qu'aujourd'hui la campagne électorale des prochaines présidentielles se joue pour une part sur Twitter et pour l'autre part sur les ordinateurs qui gèrent le cours des bourses je me dis que j'ai peut-être un début de réponse..."

Mézigue

"Ton témoignage-commentaire m’est cher. Pour beaucoup de choses.

D’abord parce que je connais tes convictions et qu'elles sont, si je puis ainsi dire en péchant par raccourci, en adéquation avec ton salariat.

Car parler de la misère sans ne l’avoir jamais vu pointer le bout de son nez à sa propre fenêtre, c’est un peu comme parler de la merde sans jamais n’en avoir respiré l’odeur, avoir peur du loup en sachant bien que nos jarrets ne seront plus jamais à la portée de leurs crocs. Dans cet esprit-là, je me demande souvent, très souvent, d’où parlent tous ces gens qui écrivent de-ci de-là, quand je lis les témoignages et les révoltes par le verbe et les prises de positions critiques, pour sympathiques que tout cela puisse paraître.

Tu dis ces pauvres hères perdus dans la forêt des consommations insensées et tu dis leur désarroi à ne plus retrouver le chemin vers eux-mêmes et vers les autres. Vers la priorité humaine. Le drame de ce début de siècle, et de la fin du précédent, est là.

Là seulement.

La victoire de l’apparence sur l’essentiel est absolument totale et si j’ai cité Debord, c’est que le propos de La Société du spectacle (Buchet/Chastel 1967) n’était autre, pas plus que n’était autre le propos du Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations (Gallimard 1967) de Vaneigem.

Mais pour méritoires qu'aient été ces deux livres, pour grande qu'ait été leur intelligence à démontrer au monde la véritable identité du monde, cela n’a servi strictement à rien.

De Vaneigem, je citerai une phrase phare : Refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de crever d’ennui. Il s’agissait donc de la critique de la misère intellectuelle, morale et sexuelle, misère de plus en plus prégnante au fur et à mesure que la richesse matérielle - l’absence de pauvreté miséreuse plutôt - se «démocratisait», en rupture avec les misères du XIXe et de la première moitié du XXe.

Les choses sont allées depuis de pire en pire, la dictature du spectacle - entendu comme la colonisation de tous les aspects quotidiens de la vie par les apparences et l’image - a peaufiné son assise au point que misère intellectuelle et misère matérielle n’en ont bientôt plus fait qu’une, MAIS, ceci sans abandonner, et même en la renforçant, l’illusion de pouvoir se procurer les biens les plus sophistiqués de la société marchande, parmi lesquels internet, téléphone portable multifonctionnel, télé multichaînes etc…

Du pouvoir d’achat ou de l’achat d’un peu de pouvoir ? Telle est la question que Capital et Finances ont posé à la chaumière, laquelle chaumière a consenti à se vider de sa substance historique et humaine pour goûter aux friandises du grand râtelier. Elle s’y est goinfrée sans retenue et jusqu'à l'empoisonnement. C'est bien fait ! C'est là le lot de tous ceux qui vendent leur âme au diable.

Vaneigem devrait donc reformuler aujourd’hui : Refuser un monde où la certitude de ne pas crever tout à fait de faim, s’échange contre la promesse de se procurer les instruments nécessaires à l’illusion de ne pas crever d’ennui.

Parce qu'il n'y a chez les hommes que deux motivations pour qu'ils se mettent en devoir d'étrangler les puissants et pour qu'ils se décident à brûler les châteaux : la faim et l'ennui. Avec deux miettes de pain pour l'estomac et des amuse-gueule pour contourner l'ennui, le tour est joué ! Les puissants peuvent dîner au champagne et sauter toutes les putes de la terre, tranquilles.

Je dirai alors que tous ces dits instruments de communication sont arrivés comme les chiens de garde chargés d’entraver les hommes, s’il leur prenait tout à coup fantaisie de rétablir entre eux une véritable communication. C’est par la réification de la communication que le système a asservi les citoyens à sa cause et nous sommes, comme les gens que tu cites, partie prenante dans cette réification. Nous avons abandonné la priorité de communiquer, laquelle n’est pas aisée car mettant en scène et en péril, pour pris de la véritable joie, tout le substantifique humain. Nous avons abandonné tout ça pour l’illusion de la communication tenant lieu de véritable communication. Une communication qui ne mange pas de tripes mais se nourrit de bavardages inoffensifs, d'indignation superficielle, quelles que soient les dents que "font montre de montrer" ces bavardages.

Résultat : hommes séparés d’eux-mêmes, séparés de la condition humaine et marchandises au top niveau… Ah, faites-nous encore rigoler, chiens puissants des organigrammes sociaux, misérables politiques et syndicalistes à la ramasse avec votre crise ! La crise, Stéphane, c’est comme si tu avais un voisin ennemi, une ordure finie, qu’il y aurait le feu chez lui et qu’il te demanderait de te jeter dans les flammes pour sauver son or. Si le populo pouvait comprendre que ça n’est pas là son affaire et qu’il serait bien mieux inspiré d’achever la bête, de lui plonger la tête sous l’eau jusqu'à ce que mort s'ensuive plutôt que de négocier sa survie, on aurait une chance de revoir briller le soleil. Mais ce n’est pas demain la veille ! En tout cas, si une telle prise de conscience venait enfin à bouleverser le monde, nous serions toi et moi - et bien que tu aies la chance d’être nettement plus jeune, (disons moins vieux) que moi - crevés depuis longtemps. Alors…

J’ai, comme toi, connu des gens capables de balancer tout leur RMI dans des billets de loto. J’ai connu, voire aimé, des voyous capables de risquer cinq ans de taule, pour détourner des trucs inutiles, farfelus, n’ayant d’autre utilité qu’un ridicule message social d’intégration au grand bazar. J’ai moi-même, à une époque où je ne vivais que d’expédients et d’autres choses, été capable de tout balancer dans le pinard et l’ivresse plutôt que de chercher à me refaire «une santé sociale». Plus tu es pauvre, Stéphane, plus tu es acheteur d’illusions. Normal. Plus tu es pauvre, plus tu as besoin de téléphone portable, d’internet, de télé, parce que plus tu es pauvre, plus tu es seul, plus, donc, tu as besoin des instruments qui mettent socialement en place l’illusion de ne pas l’être.

Et plus tu es nul, plus tu es incapable de faire une œuvre conséquente, puissante, originale, révolutionnaire, de sang et de chair, qui arracherait les tripes par sa beauté, mettrait en pleine lumière la désastreuse nudité du monde en même temps que l’immense potentiel humain retenu prisonnier - c’est grave pour nous tous ce que je dis là, mais tant pis ! - plus tu as besoin d’écrire en public, de dire, de rabâcher, de faire voir que tu es sensible, de niaiser, de faire le beau, d'émettre des vérités à quatre sous, de faire celui qui comprend, qui, qui et qui.

Bref, moins tu es homme, plus tu as besoin d’être bouffon !

Cette nullité scribouillarde qu‘on voit s’étaler partout sur les blogs et les sites, même sur ceux qui se croient très intelligents et peut-être même sur ceux-là d'abord, ces poèmes à la mords-moi l'noeud, ces pages d'une littérature contemporaine qui n'a de contemporain que ses propres efforts à ne pas se montrer archaïque, c’est simplement l’humanité qu’on nous a volée en nous "vendant gratuitement" un champ d’expression afin que se tue, chaque jour un peu plus, l’expression elle-même.

Tout comme on a volé la dignité de vivre à ces pauvres hères désemparés que tu vois tous les jours, sorte de Lumpen sacrifié aux intérêts sordides d'un monde qui, du point de vue de la richesse humaine, ne vaut pas l'allumette qui le réduirait en cendres.

Bien à Toi. "

Image : Philip Seelen

14:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.01.2012

Pour compléter le texte précédent

Guy Debord écrivait dans son Rapport sur la construction des situations :

" Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises."

Et moué je dis tout bonnement :

"Les hommes restés un tant soit peu intelligents, quand une structure de la société marchande leur offre des services gratuits, devraient d'abord se demander ce qu'on attend d'eux."

14:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

Les filles de joie du verbe

Dans ces milliers de frémissements - auxquels je participe - d'insectes nerveux pris au piège, on entend toutes les musiques, tous les genres et toutes les générations. Des misères quotidiennes, des poissons rouges, des alouettes, des mères au foyer, des vieillards, de jeunes pubères, des imbéciles en mal de philosophie, des élucubrations, des fantasmes, des textes qui veulent être de la littérature, des frustrations, des érudits de la critique, des champions de la subversion, des partisans du système coercitif et financier, des pauètes…

On ne peut décemment tout identifier. C’est le grand bazar, la foire, le zouk, la planète au verbe multiple, entremêlé ! Le champ d’expression libre et c’est...gratuit !

Gratuit ! C’est en cela que réside le génie de l’idée ! On écrit gratuitement, on est publié dans les vingt secondes et, en plus, tout le monde lit gratuitement, publie son avis, se met en colère, critique, cite, congratule, renvoie à et etc. La révolution achevée…

Viva l’anarchia !

Sauf que, quand même, on est en droit de s’étonner que dans un monde de merde pataugeant dans la dictature économique et financière, dans un monde où les âmes et les sensibilités en sont réduites à ne plus guère réagir qu'aux cliquetis des tiroirs-caisses, on trouve, comme ça, des oasis rafraîchissantes, à l’abri de toute aliénation marchande.

On voit alors, si on se pose une ou deux questions, que les blogs ne sont que les putains abusées, inconscientes, d’un système bien en place.

Bon. Pourquoi pas ? Il n’y a pas de sot métier, il n’est que de sottes gens ! Mais alors, déclinons notre identité véritable, ne faisons pas, lecteurs comme blogueurs, croire au mensonge que nous entretenons…Cessons de faire, par notre parole lustrée, les beaux ! Modestie, modestie, profil bas…

La gratuité, je suis pour, absolument pour…Pour tout le monde. Mais…

Voici ce qu’en disait Stéphane Beau dans un commentaire :

« Je crois qu’il y a là encore une illusion d’optique très trompeuse et un partage des richesses très discutable. Car contrairement à ce que tu écris, nos blogs ne sont pas gratuits, ils sont payants. Sauf que les sous ne tombent pas dans nos poches, mais dans celles des fournisseurs d’accès à internet, dans celles des sites d’hébergement, dans celles des fabricants de logiciels, dans celles des fabricants de matériel informatique, dans celles de ces grosses boîtes qui font que, maintenant, plus rien ne fonctionne chez toi (télé, téléphone, internet... à quand l’électricité et le gaz ?) si elles décident de te stopper la fourniture...

Pour accéder (entre autres) à ton blog tous les jours, je dois dépenser (si on fait une moyenne de tous les coûts cités plus haut) 30 ou 40 € par mois... Et ouais... A multiplier par le nombre d’internautes, ça fait combien de milliards ?... Mais qui fait vivre le web sinon ceux qui alimentent les blogs et les sites ? Si demain tous les blogueurs et tous ceux qui ont un site (et qui payent même, parfois, en plus, pour avoir un nom de domaine ou une formule un peu plus fonctionnelle) décident de faire grève et de retirer toutes leurs billes, ils deviendront quoi tous ces fournisseurs d’accès, tous ces fabricants de micro, tous ces magouilleurs de mp3, de ebooks ou de divX ? Tu ne crois pas qu’il y a des droits d’auteurs (et des baffes) qui se perdent, là aussi ?

L’idée de la gratuité d’internet est une grossière et scandaleuse illusion ! »

09:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.01.2012

Adieu camarade !

Nous avions bien ri quand il eut des velléités de se faire installer internet. Avant l’eau courante. Question de priorité dans un monde qui n’en a plus. Monde inconnu des puissants, monde des humbles et qui de leur simplicité, qu'ils ignorent en tant que telle, font littérature. Comme les paysages. Simplicité qui n'est simple que par l'orgueil de notre complexité surperfétatoire. Monde que j’aime, décalé. Sans prétention, que celle d'exister un moment. Monde dont la marche frontalière est en soi une violente diatribe.

Il m’avait raconté les loups. De son enfance. Il parlait comme mon grand-père alors qu'il avait six ans de moins que le petit fils. Sauf que ses loups, à lui, de vrais loups, c’était l’été qu'ils hurlaient. Dans un pays recouvert de neige trois ou quatre mois par an. Il brisait ainsi l’image éternelle que je portais dans ma tête.

Il m’avait beaucoup aidé quand j’avais tout démoli de ma maison et qu’il avait bien fallu reconstruire, ciment au sol, plafond, plancher, cloisons, et tutti quanti. Il m'avait porté du bois aussi, sans que je lui demande, pour que je me chauffe. Mon Auvergnat en Pologne. Main tendue du pauvre.

Après, il s’en était retourné à ses lisières, soigner ses quatre ou cinq cochons et planter ou ensemencer ces trois ou quatre hectares de terre sablonneuse. Il m’avait laissé faire les finitions. Les finitions…Depuis l’été dernier, je le savais, il en était aux siennes. Jest na wykończeniu.

Il neigeait. Il neigeait très fort, une neige oblique et puissante, balayée par les souffles du nord, samedi, quand je l’ai accompagné jusqu’au trou final. L’ouverture du paradis pour lui, les portes d’une absurde métamorphose pour moi.

Il neigeait. Il faisait froid et si triste ! Les gens courbaient l’échine sous l’intempérie et leurs dos accablés, devant moi, se saupoudraient de blanc, la neige accrochée aux poils de leurs lourdes pelisses.

La terre s’est refermée et sur le monticule se sont amassés les flocons. Je fus décontenancé, une nouvelle fois, par la simplicité du terrible rendez-vous qui sous-tend pourtant tous les autres. Leur donne un sens.

La terre n’est qu’une parenthèse entre zéro et zéro.

Adieu camarade ! Et puisque, toi, tu croyais en lui :

Qu'on te conduise à travers ciel,

Au père éternel !

Illustration : mon village, samedi..

12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.01.2012

Une légende du Poitou

LA FÉE MÉLUSINE

Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.

Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait sa chaumière.

Ainsi, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, villages et hameaux, aujourd’hui séparés entre eux par les terres et les routes, étaient-ils reliés, comme partout ailleurs, par les sentiers de la forêt ancestrale. Toute cette province et tous ces grands espaces forestiers appartenaient en ce temps-là au seul Comte de Poitiers, seigneur passionné de chasse et, en même temps, seigneur érudit, gourmand des livres de la science qu’il dévorait en latin ou en grec, et, principalement, ceux qui traitaient de l’astrologie. Il savait, du moins sa cour le prétendait-elle, lire la course des étoiles. Pris d’une affection toute filiale pour son neveu Raymondin, jeune homme vigoureux et d’une superbe tenue, il lui dispensait tous les rudiments de son savoir et, partout, l’emmenait avec lui, quand il lui prenait fantaisie de forcer le cerf, le loup ou le renard dans les vastes forêts de son domaine.

C’est à cette époque que vivait également, aux lisières des futaies, une dame de sang bleu, du nom de Pressine ; une dame redoutée de toute la province et même au-delà, car elle était douée de pouvoirs capables de distribuer autant le bien que le mal. Elle avait trois filles d’une beauté hors du commun, qu’elle élevait seule et auxquelles chaque jour elle répétait:

- Votre père vit loin de nous parce qu’il a trahi sa parole et bafoué les lois sacrées du mariage. Ainsi, mes filles, pour ne pas suivre son déshonorant chemin, faites en sorte que dans votre vie, toujours vous restiez fidèles à la moindre parole que vous aurez donnée.

Ce discours ne manqua pas d’impressionner beaucoup les jeunes filles à la fleur de l’âge, qui fomentèrent bientôt le dessein de se venger de ce père ingrat qui les avait abandonnées pour suivre son plaisir. Elles se rendirent donc chez lui, à une dizaine de lieux de là, se firent introduire sous de fausses apparences et le rouèrent de violents coups de bâtons.

Leur mère entra en un vif courroux quand elles lui racontèrent leur expédition punitive.

- Qu’avez-vous donc fait, malheureuses créatures ? s’écria-t-elle. Suivant les lois immuables du ciel et de la terre, jamais un enfant, au risque d’être maudit pour l’éternité, ne doit porter une main vengeresse sur l’auteur de ses jours !

Et les trois filles subirent aussitôt la malédiction maternelle. L’aînée fut confiée à la garde d’un abominable géant, dans une forteresse humide et sombre des Carpates, la puînée dut couver un œuf d’aigle et toute sa vie durant nourrir l’insatiable aiglon, la benjamine, quant à elle…

Sur ces entrefaites-là, le grand veneur du Comte de Poitiers vint un beau jour avertir son maître qu’un redoutable sanglier, un vieux mâle épais, aux cruelles défenses, imposait sa loi parmi ses congénères et y semait la terreur. Le Comte de Poitiers fit donc sonner le rassemblement et, entouré de sa cour et de ses chevaliers en armes, se déplaça jusqu’à Coulombiers. Bientôt les piqueurs et les chiens débusquèrent en effet le vieux solitaire de sa bauge et les chasseurs, le Comte et son neveu en tête, donnèrent la charge à grands cris. Mais la bête était si violente qu’elle éventra bientôt les chiens, évita les pieux et finit par disparaître à vive allure dans les halliers profonds de la forêt.

- Ce n’est tout de même pas un fils de truie qui va ainsi nous tenir la dragée haute ! s’écria le Comte, hors de lui et en s’élançant à la poursuite de l’animal sauvage.

Le train était cependant si vif que seul parvint à le suivre son neveu, tandis que tous les autres chasseurs se trouvaient distancés, empêtrés dans les fourrés épais et les breuils. Les deux hommes pourchassèrent ainsi le sanglier tout le jour, le repérant ici, le harcelant là, tentant de l’acculer plus loin, mais rien n’y fit. Les chevaux écumaient, étaient fourbus et la nuit tombait, quand ils se résolurent à mettre pied à terre et à bivouaquer autour d’un grand feu de bois mort. Ils étaient au plus profond de la forêt, sans même savoir où exactement. Le comte se retira donc dans les sous-bois, hors du halo de lumière que faisaient danser autour d’eux les flammes, pour se repérer aux étoiles du firmament.

Il revint bientôt, l’air accablé, tant que son neveu s’en alarma.

- Mon, oncle qu’avez-vous ? Sommes-nous donc à ce point égarés que vous ayez si triste mine ?

- Non, mon neveu, nous ne sommes pas perdus, nous avons seulement beaucoup bifurqué vers le nord-ouest, mais j’ai lu dans les astres scintillants, une bien étrange chose. Il est écrit là-haut que celui qui tuera bientôt son Seigneur aura un destin hors du commun, parsemé de gloire et de richesses.

- Oh, mon oncle, l’homme capable d’accomplir un tel forfait ne mériterait rien d’autre que l’enfer et la damnation éternelle !

Mais comme ils étaient là à palabrer devant le feu, les broussailles autour d’eux se mirent soudain à frémir, s’écartèrent brutalement, et l’énorme sanglier, sans doute intrigué par ce feu qui trouait l’épaisseur de la nuit, apparut en pleine lumière.

Le comte se rua sur lui, son grand couteau de chasse prêt à le mortellement frapper. La bête esquiva le coup et fit rouler le chasseur par terre d’une violente charge dans les jambes. Elle allait se ruer sur lui et lui labourer le ventre de ses féroces défenses, déjà elle était dessus lui, quand Raymondin brandit son épée et voulut le transpercer. Mais l’animal esquiva encore le coup d’une roulade et l’épée du jeune homme alla se planter dans le corps de son oncle, le traversant de part en part. Raymondin hurla de douleur. Il tomba à genoux près du gisant et se tint la tête dans les mains, pleurant toutes les larmes de son corps. Le Comte, quant à lui, vidé de son sang, agonisant déjà sur les mousses de la forêt, eut le temps de murmurer, avant de rendre son âme à dieu :

- Les étoiles, Raymondin…Le destin… Accomplis le destin inscrit sur les étoiles…

Au comble du désespoir, le jeune homme enfourcha sa monture et longtemps galopa à travers la forêt, cherchant une issue. Il sauta des fossés, enjamba des broussailles, pénétra des halliers et cent fois se cogna le front aux branches les plus basses des arbres. Enfin, n’en pouvant plus, son cheval se mit à marcher et Raymondin le laissa faire, perdu dans ses pensées et ses remords. Il ne revint à lui que lorsqu’il sentit l’animal tirer fortement sur les rênes en baissant l’encolure pour s’abreuver à un ruisselet qui sourdait à la base d’une énorme roche. Raymondin s’extirpa de sa rêverie et regarda autour de lui : le ruisselet s’épanchait plus loin en une nappe d’eau prisonnière d’un amas de rochers ; une eau claire, où se miraient déjà les premières et pâles velléités de l’aube.

Il écarquilla les yeux, croyant être en proie aux hallucinations de sa souffrance : une jeune fille, très grande, nue, les cheveux ruisselant jusqu’au creux de ses reins, se baignait, fredonnait et dansait en tournant en rond, le visage levé vers le ciel. Elle vit Raymondin et, sans cesser de tournoyer et de fredonner, vint à lui, l’eau de la fontaine aspergeant autour d’elle des cascades limpides :

- Raymondin, dit-elle, je sais ton malheur et je sais ton inconsolable chagrin. Tu viens de tuer bien malgré toi ton oncle et seigneur adoré…Les pas de ton cheval l‘ont ensuite guidé jusqu’ici, jusqu’à cette fontaine que l’on nomme dans tout le Poitou, la Font d’la sé, la fontaine de la soif. Je t’attendais, Raymondin, pour que s’accomplisse le destin que lut ton seigneur sur la course des étoiles. Je ferai de toi l’homme le plus riche, le plus puissant et le plus heureux de tout le royaume de France, mais il faudra auparavant m’épouser et me faire un indéfectible serment, Raymondin.

Subjugué, dans un état encore second, se souvenant aussi des dernières paroles de son oncle, le jeune homme murmura seulement :

- Je veux bien, Princesse. Que me faudra t-il jurer ?

- Il te faut jurer maintenant, en levant la main et en la portant ensuite sur ton cœur que, lorsque nous serons mariés, jamais au grand jamais tu ne chercheras à me voir le samedi et, où que j’aille ce jour-là, tu ne chercheras à me suivre.

- Je le jure, dit Raymondin. Sois ma femme, console-moi de tous mes maux et de toute ma tristesse, et je jure devant dieu que jamais je ne chercherai à trahir mon serment.

Et Raymondin, sur les indications de la belle jeune fille, retrouva l’allée qui mène à Coulombiers, puis celle qui conduit à Poitiers, où il arriva bientôt et déclara que son oncle bien aimé s’était égaré lors de la poursuite du sanglier fabuleux et qu’il ne l’avait jamais retrouvé. Il pleura, sa peine était sincère, on le crut. On alluma des cierges immenses et tout le jour on pria pour le salut de l’âme du bon comte de Poitiers, disparu en donnant la chasse à un sanglier sorti des enfers.

Raymondin cependant brûlait de revoir la céleste jeune fille de la fontaine. Il y retourna donc et manqua de tomber alors de stupéfaction. Il n’y avait plus la roche d’où s’échappait une source, mais il y avait là une chapelle dorée d’où sortait une tendre musique. La demoiselle en sortit bientôt, toute vêtue de blanc, elle prit Raymondin par la main, le conduisit à l’intérieur où tous les deux, devant un vieux prêtre à la barbe si longue qu’elle balayait les objets sacrés de l’autel, s’agenouillèrent. Le saint homme les bénit et les maria, après que Raymondin eut sur la croix renouvelé son serment déjà fait à sa magnifique épouse.

Alors, heureux et légers comme le sont toujours tous les jeunes mariés de la terre, ils s’en revinrent à Poitiers dans un carrosse resplendissant tiré par quatre forts chevaux. Ils vinrent en premier lieu saluer le successeur du Comte, fils du précédent et cousin de Raymondin, pour lui faire allégeance.

- Cousin et cher Comte, lui dit le jeune homme, répétant en cela le discours que lui avait préalablement prié de dire sa jeune femme, voici mon épouse…Vois comme elle est belle et vois comme elle est jeune ! Etre riche d’elle, me suffit, mon cousin, alors je ne demande pour m’établir sur tes terres que la Font d’la sé et, autour d’elle, un territoire si petit qu’une seule peau de cerf serait capable de le recouvrir.

-Tu es bien modeste, mon cousin ! Ta bonté et ta loyauté méritaient assurément bien plus que cela. Mais puisque tel est ton désir, va, Raymondin, ton étrange demande est accordée.

Mais la jeune et belle dame de la fontaine entreprit alors la nuit suivante de découper la peau d’un cerf en fines, très fines lanières, aussi fines que les fils de la toile que tisse une araignée. Elle les mit ensuite soigneusement bout à bout, de telle sorte que le territoire ainsi encerclé fut immense, englobant des forêts, des prairies, des villages, des vallons, des rivières, des champs et des villes. Le Comte de Poitiers ressentit bien là comme une tromperie, mais comme il était un homme d’honneur et de parole, il accorda ces territoires à son cousin et enjoignit à ses tabellions et à ses commissaires d’enregistrer dûment les édits de propriété.

Aussitôt, un château superbe, avec ses donjons, ses tours, ses remparts et ses parcs, fut élevé au beau milieu de ce territoire. En une nuit seulement. Raymondin s’interrogea. Mais d’où vient tout cela ? Et sa belle épouse lui répondit en riant. Bientôt, lui dit-elle, je couvrirai toute la province de châteaux, de villes, d’églises et de places fortes. Il me suffira d’avoir une bouteille d’eau et trois tabliers.

- Mais comment ? s’inquiéta encore Raymondin. Et le même rire, gai, léger, cristallin, lui fut donné en guise de réponse.

Le château de Raymondin et de sa femme est élevé sur une colline déboisée. Raymondin, oubliant ses questions, fou de bonheur au milieu de ses richesses, de ses soldats, de ses gens, de ses serviteurs, voulut lui donner un nom mémorable, que retiendrait l’histoire.

- Ce sera le château de Lusinème, car il y a dans ce nom toutes les lettres éparpillées de mon prénom, lui déclara sa femme, toujours gaie, toujours rieuse.

En une nuit cependant, une ville sortit de terre tout autour du château, une ville avec ses places, ses étals, ses rues, ses maisons, ses marchés, ses églises et ses habitants joyeux qui choisirent de la nommer Lusinème, en hommage au château des maîtres des lieux. Mais comme ils parlaient vite, fort, tous à la fois et de sourde façon, on entendit et on transmit Lusignan.

Si vous passez par là, par Lusignan, vous apercevrez encore, sur la colline, les restes du donjon que le temps a effrité et puis, si vous êtes curieux, si cette histoire vous a plu, vous approcherez encore, vous écarterez la broussaille et les ronces, et vous verrez à vos pieds s’ouvrir un souterrain.

Mais les prodiges ne s’arrêtèrent pas à Lusignan... Comme promis, la belle Lusinème - c’est ainsi que la nommait Raymondin en son cœur, faute de n’avoir su mettre les lettres dans un autre ordre, - sema en toute la région, villes, palais et monuments. A Melle, à Vouvant, à Mervant, à Taillebourg, à Fontenay, à Soubise, à Brouage, à Surgères, à Mirbeau…partout. Et puis, sur les rives de la Sèvre niortaise, un peu plus loin que Lusignan en partant sur l’océan, elle éleva une ville avec des tours, des châteaux, des hôtels, des promenades. C’est aujourd’hui Saint-Maixent et c’est l’œuvre de Lusinème.

Survolant bientôt la Vendée, elle construisit encore une abbaye majestueuse, à Maillezais…Et Raymondin, émerveillé, se disait toujours, mais comment fait-elle ? Comment ma femme, mon adorée, si frêle, si délicate et si fragile, construit-elle tous ces trésors aux charpentes si lourdes et aux pierres si volumineuses ?

Mais ces questions étaient vite occultées par son bonheur, d’abord, mais aussi par une autre interrogation, qui le plongea bientôt dans de sévères et douloureuses inquiétudes.

Sa jeune femme lui donnait en effet régulièrement un fils. Elle lui en offrit dix au total. Mais tous, hélas, souffraient d’une horrible malformation. Ils étaient laids, ils étaient même hideux, repoussants. Le premier, Guy, n’avait qu’un œil. Le second, Urian, possédait bien ses deux yeux mais ils n’étaient pas placés au même niveau, ce qui lui donnait l’air sauvage de la démence. Odon avait des mains très fines, presque transparentes et couvertes d’écailles rugueuses et froides, Raymond disparaissait sous une épaisse fourrure de poils hirsutes, tel un ours, Geoffroy, le plus terrifiant, le plus brutal, le plus fort, anormalement fort, avait une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche en lui déchirant les lèvres, et il écumait et il vociférait sans cesse. Thierry n’avait pas d’oreilles, seulement deux larges trous en lieu et place, Froimond était chauve et sa face était ronde, rouge, large, avec des yeux énormes, sans rétine, et qui semblaient lui sortir de la tête. Regnault, chétif, n’avait qu’une jambe et il sautillait comme un passereau, Antoine avait des griffes de lion, acérées et longues de plus dix centimètres à chaque doigt de pieds. Le dernier, enfin, était tellement difforme, tellement bossu, sans bras, sans nez, sans yeux, qu’on le tua au berceau.

Toutes ces monstruosités effrayaient leur père et le plongeaient dans un profond désarroi, surtout celles de Geoffroy, méchant, violent, et qui, malgré tout, était le fils préféré de la belle et douce Lusinème. Raymondin, lui, se consolait avec Regnault, l’unijambiste. Celui-là était d’un caractère doux, rêveur, attendri. Il voulait, dit-il à son père, se faire moine à l’abbaye de Maillezais, s’y retirer et étudier les livres.

Tous les autres garçons, en dépit de leurs atroces infirmités, épousèrent la carrière militaire et s’y couvrirent de gloire et de lauriers. Quand Geoffroy cependant apprit la vocation de son frère Regnault, il entra dans une colère terrifiante, frappa et hurla que dans une famille de guerriers, un moine était une honte. Revenu précipitamment d’une campagne militaire, il fonça donc à toute allure sur Maillezais, seul, il y étrangla tous les moines, supplicia son frère et mit le feu à l’abbaye.

Raymondin fut au désespoir. Son fils préféré, tué par le plus horrible et le plus taré de sa descendance ! Il voulut exiger que sa femme répudie ce monstre, qu’elle le chasse sur-le-champ. Et il se mit à la chercher partout, dans les cours, les donjons, les tours, les chambres…Il ne la trouva point. Il l’appela, elle ne répondit point. Alors, il se souvint soudain qu’on était un samedi et il se souvint en même temps de son serment, deux fois donné…Mais la peine était trop grande, le chagrin trop lourd, il s’engouffrait déjà dans le souterrain du donjon, où il lui semblait avoir perçu une voix : une voix qu’il avait cru reconnaître comme étant celle qui avait fredonné, jadis, la mélodie de la Font d’la sé.

Il marchait maintenant à pas de loup…Une faible lumière vacillait, là-bas, dans le noir lointain. Il approcha et il vit, horrifié : sa femme était nue, plongée dans une sorte de fontaine souterraine…Elle était nue, ses seins resplendissaient et se dressaient, sa taille était fine et, juste après cette taille…Raymondin poussa un cri de douleur. Après cette taille, ce n’était plus une femme mais un serpent, avec une longue, une très longue queue qui fouettait avec violence et furie l’eau de la fontaine.

- Horreur ! Une fée ! s’écria Raymondin. J’ai épousé une fée !

- Lâche ! hurla Lusinème, tu viens de trahir ton serment ! Sois maudit à jamais autant que je le suis et, soulevant la terre, la faisant craquer et jaillir en l’air en même temps que les pierres des remparts et du donjon, elle s’envola dans les airs, sa longue queue d’écailles ondulant derrière elle. Alors un hurlement, une plainte épouvantable, démentielle, d’un désespoir sans nom, déchira les airs, plana longtemps au-dessus des villes et des forêts. On l’entendit, épouvanté, de Poitiers jusqu’à La Rochelle.

Car telle avait été la malédiction maternelle portée sur Mélusine, la benjamine de la fée Pressine. Malédiction terrible la condamnant à une métamorphose régulière, mi-femme, mi-serpent ; une métamorphose qui ne devait jamais être vue d’aucun humain, sous peine de malheurs et de désastres.

Et depuis des siècles, maintes fois épousée, jamais Mélusine, n’a eu l’heur de rencontrer l’époux capable de tenir son serment de ne point assister à la monstrueuse mutation. Alors, depuis des siècles et des siècles, la fée court les bois, les chemins, et les fontaines, à la recherche désespérée de l’impossible époux.

12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.01.2012

Quand ça tourne en rond sans vraiment tourner rond

- Allô ?

- Allô ?

-Oui, j'écoute. Marie Tezniès, Editions La Perle rare, j'écoute...

- Bertrand Redonnet, bonjour madame.

- Bonjour monsieur.

- Voilà : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.

- Bien. C’est votre premier roman, je présume.

- Comment savez-vous que c’est un roman ?

- Parce que ça doit être votre premier livre et on commence toujours par un roman… En général.

- Ah bon ? Mais comment pouvez-vous savoir que c’est mon premier livre ?

- Parce que sinon vous ne me téléphoneriez pas. Vous auriez vos entrées.

- Ah bon ? C’est assez fulgurant comme raccourci, je trouve. Non, en fait, ce sera mon neuvième livre.

- Ah bon ? C’est curieux. Et pourquoi me téléphonez-vous alors ? Que voulez-vous exactement, monsieur ?

- Je vous l’ai dit, madame : j’ai écrit un livre et je cherche un éditeur.

- Vous venez de me dire que vous en aviez écrit déjà huit.

- Bon…Recommençons depuis le début. J’ai publié huit livres et, là, je viens d’en écrire un neuvième qui n’est pas encore publié et que je voudrais vous proposer.

- Votre éditeur n’en veut pas ?

- Je ne lui ai pas présenté.

- Ah bon ? Et pourquoi donc ? Il a fait faillite ?

- Non. En tout cas pas à cause de moi, si ça peut vous rassurer. Disons que je suis fâché avec lui. C'est bête, mais c'est comme ça.

- Ah bon ? Tiens…tiens… C’est curieux. Et pourquoi ?

- Est-ce bien nécessaire de vous en informer ?

- Ben, c’est que je trouve ça très curieux…C’est rare.

- A cause des droits d’auteur, des contrats, du silence et de tout le merdier…

- Ah bon ? C’est vraiment très curieux…En général, les auteurs ne s’occupent pas de ce merdier-là, comme vous dites. Ça n’est pas leur affaire. Ils écrivent, point.

- I sont vraiment cons à ce point-là, justement ?

- Pardon ?

- Rien…Veuillez m’excuser. Je causais à mon bonnet

- Bien. Et de quoi est-il censé nous parler votre…voyons voir, neuvième livre ?

- De quoi il parle ? Ben, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est délicat...Heu... De vous, tenez !

- Ah, ah, ah, ah, vous êtes un comique, vous ! De moi ?

- Oui, des éditeurs qui posent des questions stupides.

- Au revoir, monsieur !

Crac !...tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut tut…tut

Illustration:Philip Seelen

12:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.01.2012

Ceci n'est pas un coup d'gueule

Je vais vite voir et, comme dirait l’autre, en effet ! Je supprime illico la couverture incriminée et en bricole une autre.

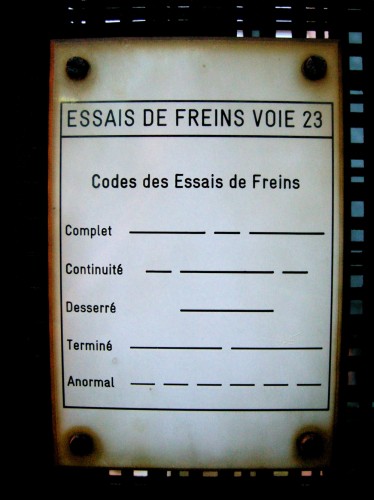

Que voici.

J’éclate de rire aussi parce que ça fait du bien, parfois, d’être pris en flagrant délit de mauvais goût, surtout par quelqu’un dont on juge qu’il en a, du goût.

Et cette remarque tombait à pic parce que je voulais justement vous en parler de cette souscription lancée le 17 décembre. Une idée comme ça, un pavé dans la mare.

Vous avez été, jusqu’à aujourd’hui, 21 à souscrire…Le chiffre cacochyme m’oblige à vitement remballer mes gaules et à conclure à l’erreur d’aiguillage : nous sommes bien dans une société systématique où la marchandise est reine sans partage et où l’échange, le troc, sont vaincus, au point d’en être devenus quasiment scabreux.

Et puis comme ces temps derniers il semblerait que mes idées soient plus souvent mauvaises que bonnes, ça n’en était certainement pas une lumineuse que de vouloir vous soutirer 20 euros pour que vous lisiez un livre que vous aviez déjà lu gratuitement. Quel sot !

L’argument pourtant donné par La Zélie était vraiment encourageant ; je l’en remercie vivement : « J'aime les livres, je veux avoir ce livre sans chercher midi à quatorze heures, c'est normal que celui qui écrit (blog ou autre support) ait envie de rassembler ses écrits dans un livre! »

Envie ? Oui. Alors qu’il se débrouille ou passe par le système par tous décrié et néanmoins par tous contresigné !

J’annule donc cette souscription, sans dépit aucun je vous l'assure, un peu amusé même, et m’attache désormais à trouver une autre voie à mon projet d’édition. Il est trop tôt pour que j’en parle maintenant dans le détail car d’autres camarades proposent de s’y investir, qui n’ont pas encore pris publiquement la parole sur le sujet. Ça tournera évidemment autour de l’édition et du livre, mais plus jamais, je ne tendrai mon chapeau.

D’ailleurs, je n’ai jamais eu de chapeau et mes poches ont des trous.

Merci aux 21 souscripteurs putatifs*. Ils verront sans doute, quand même, leur choix se matérialiser, mais sous un autre jour, un autre angle de vue. C’est presque une dette que j’ai contractée envers eux.

En attendant, je signale que Le Manchot a mis en ligne la première partie de Pan Trésor Kowalski, chapitres alternés avec ceux de son roman, Le Parallèle du Sosie.

* Je précise qu’il s’agit d’inscriptions préalables, de principe, et non de sous envoyés. Précision inutile peut-être ?

12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.01.2012

Un homme qui ne boit que de l'eau n'a pas de secrets à cacher à ses semblables

Dans mes placards, il y a de l’eau-de-vie de prune, du pineau, de la vodka, quelques bouteilles de vin, un reste de Calvados. Ces quelques soldats de l’ivresse, immobiles et debout, s’ennuient à mourir depuis longtemps sur leurs étagères. Personne ne vient plus rien leur demander. Ce sont des cadeaux que l’on nous a faits et, parfois, ils daignent servir un visiteur. Pas souvent…

Dans mes placards, il y a de l’eau-de-vie de prune, du pineau, de la vodka, quelques bouteilles de vin, un reste de Calvados. Ces quelques soldats de l’ivresse, immobiles et debout, s’ennuient à mourir depuis longtemps sur leurs étagères. Personne ne vient plus rien leur demander. Ce sont des cadeaux que l’on nous a faits et, parfois, ils daignent servir un visiteur. Pas souvent…

Quand on habite un climat aussi éloigné, les visiteurs se font rares. J’aurais élu domicile aux Etats-Unis ou au Canada, ce serait plus facile, je crois. On monte dans un avion à Roissy, on en descend quelque huit ou dix heures après et salut ! Il n’y a pas le choix et quand on n’a pas le choix, les décisions se prennent forcément plus vite.

Mais là. Voiture ? C’est possible. Deux ou trois jours. Fatigant. En bus ? Pouah ! Trente six heures non-stop d’une bruyante promiscuité, de Paris à Varsovie. En train, via Bruxelles et Berlin ? Oui, pourquoi pas ? Long et hors de prix…Et des correspondances de nuit, en plus. En avion, bien sûr. Deux heures et demie. Est-ce que ça vaut le coup, toutes ces démarches, ces contrôles, ces enregistrements, ces attentes, pour voler deux heures et demie ? Sans compter que toutes ces options ne mènent pas jusqu’à mon placard à bouteilles mais jusqu’à Varsovie seulement. Il y a encore trois heures et demie de route pour atteindre ma campagne, sur les rives du Bug.

Bref, la multiplicité des solutions, loin d’être un atout, est certainement un handicap. Il faut être vraiment motivé. Et je ne suis pas assez aimant - je n’aimante pas assez je veux dire - pour inciter sans doute à un tel déplacement. En plus, il fait froid chez moi…Et c’est la Pologne. A part l’amitié, qu’est-ce qu’on viendrait chercher en Pologne ? Et est-on bien certain de la trouver à l’arrivée, cette amitié ? C’est tellement versatile, l’amitié !

Mais revenons à mes bouteilles inutiles. Je les regarde comme d’anciens compagnons de route, ces totems de l’ébriété, ces dieux de l'ivrognerie abandonnés là. Déchus. Ils semblent monter la garde le long du parcours et des souvenirs. On dirait des maîtresses éconduites aussi, mais amicales, sans mal-vécu, l’étiquette souriante. Et je pense à une phrase de Vailland, dans ses Ecrits intimes, que je cite de mémoire, donc en substance : « Autant il m’apparaissait, avant, inconcevable de vivre sans boire, autant il m’apparaît aujourd’hui inconcevable de vivre en buvant. »

Autrefois, une bouteille dans ma maison ne vieillissait jamais. Elle était vitement sacrifiée sur l’autel du quotidien.

Un schisme s’est donc opéré en moi. Il y a sept ans. Je n’ai plus de l’ivresse que des souvenirs qui s’estompent. Beaucoup, beaucoup de souvenirs, des bons, des mauvais, des minables, des sublimes, des avilissants, des violents, des hilarants, des ponts humides dans la nuit sans logis. J’avais bu toute ma vie, de mes premiers bals du samedi soir, à quatorze ans, à mon départ pour la Pologne, à cinquante bien sonnés.

J’y pense souvent : je n’ai fait aucun effort de volonté pour cela ; je ne me suis pas fait militant d’un sevrage ; je n’ai pris aucune de ces résolutions qu’on dit niaisement être bonnes. C’est venu comme ça. Je n’éprouve plus aucun besoin d’alcool, alors que je ne pouvais envisager un quotidien, une fête, un concert, une rencontre nouvelle, sans lui…

Je cherchais alors à ne plus m’habiter ? Je cherchais à mettre en exil ce personnage qui était moi et qui préférait ainsi dresser entre lui et la réalité des rapports humains le prisme déformant, ou plus audacieux, ou plus opaque ou plus aigu, plus clairvoyant, de l’ivresse ? Sans doute.

Voyager n’est pas guérir son âme, disait Sénèque, déjà cité dans Géographiques. Ce n’est pas la question du voyage. Il est même question du contraire. C’est la question essentielle de se retrouver seul, face à face, sans cartes biseautées dans le cerveau, donc de se retrouver vraiment et d’avoir soudain besoin de toute la force et de toute l’intelligence de la situation pour la vivre sans s’y abîmer.

On s’habite plus authentiquement soi-même quand on habite chez les autres. Forcément.

Le jour où j’ouvrirai mon placard pour décapsuler une bouteille, que je m'assiérai à la table pour contempler mon verre, pour le faire tournoyer un moment dans mes mains, pour humer le liquide dansant, pour sentir en moi, soudain, cet éloignement de la pensée et le courage nébuleux d'autres désirs, plus loin que l’immédiat des jours, alors, c’est que j’aurai rompu ma complicité poétique, sanguine, avec l’exil et que j’aurai besoin de m’habiter autrement. D’exiler mon exil.

Car cet alcool que je ne fréquente plus mais dont j'aime encore l'idée a ceci de terrible : il emmène vers des ailleurs qui ne sont accessibles que sans lui.

15:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.01.2012

Le capitaine La Bravoure

A l'époque des Sept mains, je m'étais amusé (distrait ?) à vouloir démontrer qu'à partir des histoires qu'on se raconte entre copains pour se fendre la pipe, on peut faire des textes à prétention littéraire.

Mais, si on sait exactement ce qu'est une histoire racontée pour se fendre la pipe, on ne sait pas encore très bien ce qu'est un texte à prétention littéraire.

Alors vous dire si j'ai réussi ma démonstration est impossible, car il y a presque autant de textes à prétention littéraire qu'il y a d'auteurs et de goûts de lecture.

En tout cas, l'exercice fut plaisant.

La mer, la très vaste mer, dansait sous les feux du solstice et toute cette lumière réfléchissante, décuplée par les flots capricieux comme des diamants liquides, faisait mal aux yeux pourtant burinés des marins, qui plissaient les paupières et mettaient parfois leur main au front, telle une visière.

La mer, la très vaste mer, dansait sous les feux du solstice et toute cette lumière réfléchissante, décuplée par les flots capricieux comme des diamants liquides, faisait mal aux yeux pourtant burinés des marins, qui plissaient les paupières et mettaient parfois leur main au front, telle une visière.

Le bateau battait pavillon anglais et croisait en mer d’Oman, au large des Indes, ses flancs surchargés d’épices, de thé et autres fines richesses spoliées sur «la perle de la Couronne». Il était en partance vers les terres chéries et lointaines du Royaume, cap plein sud d’abord, sur cette route ouverte par Vasco de Gama, quelque quatre siècles auparavant.

Paisiblement assis non loin de la proue, le capitaine tirait sur une lourde bouffarde et son regard vagabondait sur la grande nappe lumineuse. Peut-être ce regard portait-il même plus loin encore que l’horizon vaporeux, là-bas où semblaient finir les eaux et recommencer le ciel, qu’il se perdait dans ses fiers souvenirs de vieux coureur des mers, dans les bras d’une femme gourmande, allez savoir, et dans un port qui n’avait ni nom, ni patrie, aux ruelles infâmes.

Un homme robuste, gigantesque même, le capitaine. Craint, certes, mais aussi adulé de ses marins. Une épaisse chevelure rousse comme des soleils couchants retombait sur ses épaules et le vent du large bousculait et jouait par moments avec des mèches broussailleuses qui barraient alors le visage et voilaient la profondeur des yeux.

Capitaine La Bravoure. Un nom glorieux qui retentissait jusqu’aux antipodes, un nom comme une sommation en direction de toute la flibuste, un sobriquet légendaire, à la juste hauteur de l’intrépidité et de la loyauté du personnage.

La voilure était gonflée et sereine était la navigation du vaisseau. Le capitaine pensa que bientôt, à quelques mois de là…

Le cri fut jeté de là-haut, du poste de vigie, et courut sur l’étendue des eaux.

- Bateau pirate à tribord !