27.03.2020

L’humour Brassens

Pierre Cordier est un artiste belge.

Pierre Cordier est un artiste belge.

Il faisait partie, avec André Tillieu et bien d'autres encore, de ce qu'on appelait la bande des Belges, chère à Brassens.

C'est d'ailleurs Brassens qui l'encouragea «à suivre un chemin encore mal fréquenté et plein d’escarpements», quand il inventa le chimigramme.

Il a travaillé aussi sur des hommages à Michaux.

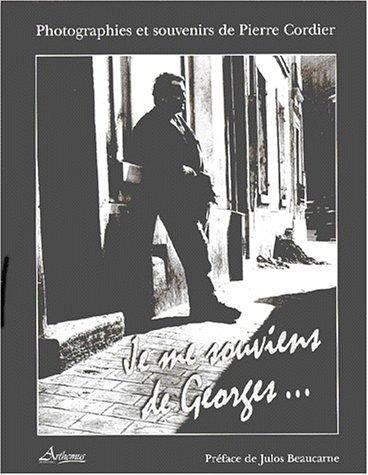

Dans son bouquin Je me souviens de Georges, livre magnifique parsemé de photos de son cru et de petits textes anecdotiques relatifs à son amitié avec Brassens, il confie qu’il reste persuadé que si Georges avait eu une alimentation un peu plus saine, un peu plus équilibrée, la Faucheuse ne serait pas venue si tôt moissonner son dernier jour.

Georges Brassens est mort, à soixante ans, d’un cancer du colon qui s'est généralisé.

On connaît les années de vaches maigres de l’impasse Florimond, Brassens attendant pendant plus de sept ans que quelqu’un daigne enfin venir jeter un coup d’œil sur son travail.

Ça viendra.

En attendant, ce sont des années où Georges ne mange que des conserves et des pâtes. Il grossit d'outrancière façon. Ses amis, qui ne l’appellent plus que «Le Gros», s’inquiètent, enfermé qu’il est à longueur de journée et de nuit à lire, lire, lire encore, et à écrire, écrire, toujours écrire.

L'opiniâtreté de celui qui croit en ce qu'il fait.

On sait aussi que le succès étant venu, cet homme qui n’a par ailleurs pas changé grand-chose à ses habitudes marginales et à son train de vie, s’est tout de même acheté une maison, une gentilhommière à Crespières.

Un jour donc, Cordier et un autre ami, voulant faire plaisir à Brassens, débarquent inopinément à Crespières avec des cageots de mirabelles toutes fraîches, resplendissantes, dorées, achetées au marché.

Ils sont accueillis par des sarcasmes joyeux, des railleries, des boutades et d'amicales plaisanteries du poète qui descend précipitamment à la cave et qui s'écrie bientôt :

- Moi aussi, j'ai de belles mirabelles !

Et notre homme d'exhiber des boîtes de conserve de prunes. Les meilleures selon lui...qui s'y connait en conserves.

Pierre Cordier a récemment lu un ouvrage sur la diététique, l’hygiène alimentaire...

Il veut donc argumenter et commence ainsi son propos :

-Tu sais, Georges, j’ai lu un livre qui…

Et Brassens de l’interrompre aussitôt en signe de renoncement et en remisant ses foutues boîtes dans un placard :

- Alors, si t’as lu un livre…

11:18 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.12.2014

Détails de poète

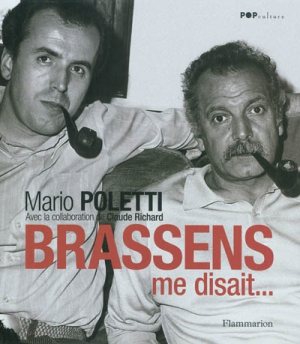

J’avais eu l'heur de rencontrer Mario Poletti, grand ami de Georges Brassens, en 2001 et en 2003 à Vaison-la-Romaine.

J’avais eu l'heur de rencontrer Mario Poletti, grand ami de Georges Brassens, en 2001 et en 2003 à Vaison-la-Romaine.

Sur un petit bout de papier, il avait griffonné, à l’intention de l’éditeur de Brassens, poète érudit - le regretté Patrick Clémence - un petit mot qui disait ceci :

« Tu as fait le bon choix en publiant ce livre. Excellent ! »

J’ai toujours gardé ce papier par-devers moi, telle une précieuses relique... Mes princes, on a les lettres du temps jadis qu’on peut.

Dans un livre, illustré avec générosité et talent, Mario Poletti raconte une foule de petits détails de son amitié avec le poète sétois. Parmi lesquels celui-ci :

« Dans les années 70, passant par le cimetière de Sète où reposent les parents de Brassens, Henri Delpont, l’ami d’enfance, aperçoit sur la tombe une plaque portant l’épitaphe : « A toi, mère admirable, merci d’avoir donné naissance à un grand poète. » Illico presto, Henri informe l’ami Georges, par téléphone, de sa découverte. « Retire- moi ça tout de suite et apporte-le moi lors de ton prochain passage à Paris » rétorque Brassens, qui, dès qu’il fut en possession de l’objet, s’empressa de le fourrer sous son lit ! »

Ou encore :

« Un soir de mai 68, les barricades s’élèvent dans Paris et la « fine fleur » des amis est présente chez moi pour fêter la publication du livre d’André Vers, Martel en tête. La France est en grève et le quartier Latin en ébullition. Parmi mes invités se trouvent Brassens, René Fallet, André Hardellet, Guy Béart et Christian Marin… Tard dans la soirée, de son accent titi parisien, René lance à Georges :

- On va aller casser du flic !

- Ce n’est pas ton affaire mais celle des étudiants, répond Georges avec placidité.

Puis on se salue et René serre la main de Christian Marin avec ostentation, de manière à se faire remarquer par Georges, et dit :

- T’as une vraie pogne de CRS !

Réplique immédiate de Georges :

- Ça prouve que tu as déjà serré la main d’un CRS ! »

10:49 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.06.2014

Je me souviens de Georges...

Être un poète dans sa vie, dans son cœur, dans ses tripes, dans son rapport aux autres, dans sa conception vécue du monde, ce n’est pas tant faire rimer des mots et se faire balancer des phrases que de voir les choses comme ça :

Être un poète dans sa vie, dans son cœur, dans ses tripes, dans son rapport aux autres, dans sa conception vécue du monde, ce n’est pas tant faire rimer des mots et se faire balancer des phrases que de voir les choses comme ça :

« Je me souviens avoir lu quelque part que Georges avait prêté de l’argent à un ami, lequel insistait pour lui donner un reçu :

- Mais si, Georges, il pourrait m’arriver quelque chose.

- S’il t’arrive quelque chose, crois-tu que c’est l’argent que je regretterai ?

Cette anecdote pourrait réunir tous ceux qui courbent l’échine en attendant que s’arrête de souffler l’horreur économique.»

*

«Je me souviens que Georges portait volontiers, chez lui, des vêtements en matière synthétique qui n’étaient pas, à mon humble avis, d’un goût parfait. Il s’en fichait d’ailleurs et me disait souvent, (à mon grand dam puisque j’avais basé ma vie sur le sens de la vue) :

- Je ne me sers pas souvent de mes yeux…

Et il ajoutait cette précision que cite André Tillieu (le plus proche de Georges parmi les biographes de Brassens) :

- Sauf pour regarder ceux des autres ».

*

«Je me souviens de cet aphorisme de Georges : Une femme est un cadeau qui vous choisit.»

*

« Je me souviens que Georges m'avait dit (peut-être pour me déculpabiliser) :

- Un artiste - un vrai - n'a de compte à rendre à personne.»

Pierre Cordier, Je me souviens de Georges, Éditions Arthémus - 1998 -

13:15 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.09.2013

L'air qu'ils boivent ferait éclater nos poumons

De Jean Richepin je ne connais que peu de choses.

De Jean Richepin je ne connais que peu de choses.

J’ai retenu une anecdote : Il remplaça à l’Académie française un écrivain des plus obscurs, connu des seuls jeunes gens qui ont fréquenté le lycée qui porte son nom à Civray, André Theuriet.

Mais revenons à Richepin.

Je sais donc ça et deux de ses poèmes, Philistins et surtout Les oiseaux de passage, allégorie magnifique de la bohème et des poètes, opposés à la vulgarité du commun. Encore un cependant qui doit une fière chandelle posthume à Brassens. Sans la magistrale interprétation de ces deux titres, pas sûr que Richepin eût connu les honneurs de la postérité.

Son œuvre est assez plate, cabotine, et l’auteur aimait en fait jouir de popularité et de reconnaissance par le biais du blasphème social et de la révolte, peu viscérale sans doute. Un peu comme les professionnels du scandale et de la radicalité à notre ère spectaculaire.

N’empêche qu’il eut un trait de génie en écrivant Les Oiseaux de passage - dont Brassens ne conservera que les meilleures strophes - dans le recueil La chanson des gueux, qui lui valut quand même quelques mois de prison.

Il eut ce trait de génie tout comme Antoine Pol, autre obscur versificateur que Brassens a embarqué sur les chemins de la mémoire, en eut un avec ses Passantes, œuvre tiré d’un recueil de poèmes tous plus pitoyables les uns que les autres.

J'eus l'heur de rencontrer un jour le petit-fils d'Antoine Pol...

En ces saisons de lumière oblique sur les premières gelées blanches, je le vois toujours passer au-dessus de nos têtes, le grand triangle des exodes permanents. Je l’entends avant de le voir. Les vers de Richepin et les accords de Brassens, chaque fois me reviennent sur les lèvres :

Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages,

Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts

Et bois et mers et vents, et loin des esclavages

L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.

Il y a de la désespérance et du mythe de Sisyphe dans ces vols obstinément réguliers d’ouest en est, puis d’est en ouest, du sud au nord et du nord au sud.

Des êtres qui n’habitent nulle part et qui sont partout chez eux, d'un bout à l'autre de la terre.

Hier après-midi dans le froid limpide, les oies sauvages ont traversé mon coin de ciel. Je sais où elles vont, celles-ci : L’ île de ré. Ars en ré, son clocher à flèche noire et ses grands marais. Il me plait en tout cas de le croire.

Longtemps je les ai suivies des yeux et je me suis trouvé tout petit, avec mes billets d’avion et de train et mes horaires , mes dates et mon bagage…Elles seront là-bas en même temps que moi. Avant peut-être.

L'horizon, le mien, les a englouties. Elles en avaient déjà repoussé les limites, elles en voyaient déjà un autre et le vent gorgé de soleil leur était favorable. Elles caquetaient, elles semblaient discuter le bout de gras, le cou tendu vers les mers lointaines.

« Regardez-les ! Avant d’atteindre sa chimère,

Plus d’un l’aile rompue et du sang plein les yeux,

Mourra…. »

Les Polonais ne disent pas le triangle mais klucz, la clef.

La clef des oiseaux sauvages.

La clef d’une porte qui ne cesse de s’ouvrir et de se refermer.

La clef des grands espaces.

Celle qui, peut-être, manque à nos vies, aplaties sous les certitudes incertaines et la force des habitudes. Nous, avec une clef dans les mains, nous ne savons qu'ouvrir la porte d'un habitat.

Clefs en main...

Entre l’errance et la conquête identitaire, les hommes ont toujours opté pour les limites d’un territoire.

Aussi bien sous leurs pieds que dans leur tête.

Nous n’avons sans doute pas assez de force dans nos zèles, pour aller à la rencontre de ce que nous aimons en profondeur, en intime.

Nous ne peignons, sculptons, chantons ou n'écrivons que pour publier cet aveu :

Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve,

C'est l'horizon perdu par-delà les sommets,

C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève

Où notre espoir banal n'abordera jamais.

10:00 Publié dans Acompte d'auteur, Brassens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.08.2013

Brassens et l'écriture

On peut me faire, à propos de Brassens, le vaillant reproche d'être un inconditionnel. Et s'il y a au monde des gens particulièrement ennuyeux, en quelque domaine que ce soit, ce sont bien les inconditionnels.

Tant pis ! Je revendique... Je ne puis d'ailleurs que revendiquer. Ayant, comme tu le sais, lecteur, un goût prononcé pour l'écriture et, en même temps, des velléités d'écrivain, je ne puis, encore une fois, qu'être ému devant l'intelligence et la simplicité de ce que disait cet homme à propos de l'écriture, de la musique, de la vie, de l'inspiration poétique...

Et à propos d'inspiration, justement, je "connais" bon nombre de nos contemporains qui seraient bien inspirés de prendre dans ses paroles, dans sa façon de voir les choses, de saines et de profitables leçons de modestie.

Chapeau bas, donc. Encore et toujours.

09:35 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.04.2013

La plume scandaleuse de Brassens (âmes sensibles s'abstenir)

LES RADIS

Chacun sait qu'autrefois les femm's convaincues d'adultère

Se voyaient enfoncer dans un endroit qu'il me faut taire

Par modestie...

Un énorme radis.

Or quand j'étais tout gosse, un jour de foire en mon village,

J'eus la douleur de voir punir d'une épouse volage

La perfidie,

Au moyen du radis.

La malheureuse fut traînée sur la place publique

Par le cruel cornard armé du radis symbolique,

Ah ! sapristi,

Mes aïeux, quel radis !

Vers la pauvre martyre on vit courir les bonn's épouses

Qui, soit dit entre nous, de sa débauche étaient jalouses.

Je n'ai pas dit :

Jalouses du radis.

Si j'étais dans les rangs de cette avide et basse troupe,

C'est qu'à cette époqu'-là j' n'avais encor' pas vu de croupe

Ni de radis,

Ça m'était interdit.

Le cornard attendit que le forum fût noir de monde

Pour se mettre en devoir d'accomplir l'empal'ment immonde,

Lors il brandit

Le colossal radis.

La victime acceptait le châtiment avec noblesse,

Mais il faut convenir qu'elle serrait bien fort les fesses

Qui, du radis,

Allaient être nanties.

Le cornard mit l' radis dans cet endroit qu'il me faut taire,

Où les honnêtes gens ne laissent entrer que des clystères.

On applaudit

Les progrès du radis.

La pampe du légume était seule à présent visible,

La plante était allée jusqu'aux limites du possible.

On attendit

Les effets du radis.

Or, à l'étonnement du cornard et des gross's pécores

L'empalée enchantée criait : "Encore, encore, encore,

Hardi, hardi,

Pousse le radis, dis !"

Ell' dit à pleine voix : "J' n'aurais pas cru qu'un tel supplice

Pût en si peu de temps me procurer un tel délice !

Mais les radis

Mènent en paradis !"

Ell' n'avait pas fini de chanter le panégyrique

Du légume en question que toutes les pécor's lubriques

Avaient bondi

Vers les champs de radis.

L'oeil fou, l'écume aux dents, ces furies se jetèrent en meute

Dans les champs de radis qui devinrent des champs d'émeute.

Y en aura-t-y

Pour toutes, des radis ?

Ell's firent un désastre et laissèrent loin derrière elles

Les ravages causés par les nuées de sauterelles.

Dans le pays,

Plus l'ombre d'un radis !

Beaucoup de maraîchers constatèrent qu'en certain nombre,

Il leur manquait aussi des betterav's et des concombres,

Raflés pardi

Comme de vils radis.

Tout le temps que dura cette manie contre nature,

Les innocents radis en vir'nt de vert's et de pas mûres.

Pauvres radis,

Héros de tragédie !

Lassés d'être enfoncés dans cet endroit qu'il me faut taire,

Les plus intelligents de ces légumes méditèrent.

Ils se sont dit :

"Cessons d'être radis !"

Alors les maraîchers semant des radis récoltèrent

Des melons, des choux-fleurs, des artichauts, des pomm's de terre

Et des orties,

Mais pas un seul radis.

A partir de ce jour, la bonne plante potagère

Devint dans le village une des denrées les plus chères :

Plus de radis

Pour les gagne-petit !

Certain's pécor's fûtées dir'nt sans façons : "Nous, on s'en fiche

De cette pénurie, on emploie le radis postiche

Qui garantit

Du manque de radis."

La mode du radis réduisant le nombre de mères

Qui donnaient au village une postérité, le maire,

Dans un édit

Prohiba le radis.

Un crieur annonça : "Toute femme prise à se mettre

Dans l'endroit réservé au clystère et au thermomètre,

Même posti-

Che, un semblant de radis,

Sera livrée aux mains d'une maîtresse couturière

Qui, sans aucun délai, lui faufilera le derrière

Pour interdi-

Re l'accès du radis."

Cette loi draconienne eut raison de l'usage louche

D'absorber le radis par d'autres voies que par la bouche,

Et le radis,

Le légume maudit,

Ne fut plus désormais l'instrument de basses manœuvres

Et n'entra plus que dans la composition des hors-d’œuvre

Qui, à midi,

Aiguisent l'appétit !

10:54 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.01.2013

…Et pour une escalope

C’était à Lorient.

C’était à Lorient.

Une signature de mon bouquin Brassens, poète érudit, dans une librairie.

En mai et il faisait vraiment chaud. Patrick - mille fois hélas disparu le 26 octobre dernier - suait sous son indéfectible et noir chapeau et nous faisions de régulières escapades en face, à la terrasse d’un grand bistrot, pour nous y mouiller généreusement les amygdales de bières fraîches, en disant du mal du capitalisme et des gens de la finance.

J’étais derrière ma table et je me languissais. Des gens venaient, discutaient, trottinaient, palpaient le livre.

J’allais donc plier les gaules quand une petite femme aux allures pressées, qui, elle, allait passer son chemin sans me jeter le moindre regard et filer vers un autre destin, entraînant par la main une charmante fillette, s’arrêta tout net devant ma table en poussant un petit cri de franche surprise :

- Ah, Brassens !

- Eh oui…

Elle prit le livre, parcourut la quatrième, revint à la couverture, fit la moue et déclara :

- J’n’aime pas Brassens….

J’étais déçu. Cette petite bonne femme alerte m’était en effet soudainement sympathique.

- Ça arrive, dis-je, comme un vrai corniaud

- Enfin, c’est pas que j’n’aime pas. C’est que je n'comprends pas tout. Voilà.

- Ça arrive aussi, m’entendis-je récidiver comme un triple idiot, vraiment fatigué par la chaleur et le houblon.

- Mais vous savez quoi ?

- Ben non…

- Je vais vous en acheter deux…

Je ne saisissais pas bien. Retrouvant un semblant d’esprit, je m’interposai tout sourire :

- Il ne faut pas acheter des livres qu’on…. Qu’on n’aime pas.

Il faisait vraiment trop chaud ou alors nous avions trop forcé sur les demis. J‘avais failli dire qu’on ne comprend pas.

- Oui, mais mon mari est un vrai mufle, un phallo qui ne fait rien à la maison, pas un plat, pas un coup de balai, n’étend jamais le linge, ne fait strictement rien des choses ménagères…Rien.

J’étais évidemment sidéré de tant de confidences spontanées, intimes et intempestives. J'’attendais la chute avec effroi.

La petite femme s’excitait.

Elle poursuivit :

- Il ne fait les courses que chez le boucher. C’est tout. Et vous savez pourquoi ?

- Ma foi, non, avouai-je, dépité.

Elle sembla s’agacer de tant d’ignorance de la part d’un écrivain.

- Eh ben, mon mari, il adore Brassens. Et le boucher aussi, et quand ils sont tous les deux, ils en profitent, ils passent des temps infinis à parler de leur cher Brassens.

- Ah, c’est curieux, aggravai-je mon cas, des perles de sueur au front.

- C’est comme ça. Alors, vous allez m’en signer deux et je vais leur offrir. Ça, ça va leur faire plaisir…

Je m’appliquai à deux belles dédicaces, remerciant in petto ce boucher-poète et ce bonhomme de mari phallocrate.

Au dîner, je conseillai à Patrick de varier un peu et d’organiser parfois des signatures dans les boucheries charcuteries.

Il se trouve qu’il s’y trouve aussi des gens férus de poésie à notre goût.

08:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.06.2012

Brassens et Villon

On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.

On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.

C’était une boutade bien sûr, comme le poète aimait à en faire, et c'était au cours d’une interview, je ne me souviens plus laquelle.

Il faudrait pour le bien savoir se reporter au livre de Loïc Rochard Propos d’un homme singulier, qu’il publia d’abord à compte d’auteur, avec l’amicale complicité de Patrick Clémence, avant de céder aux sirènes de Cherche midi (à 14 heures), lequel Cherche Midi, soit dit en passant, avait sans doute perdu le Nord quand, par une lettre incisive, il m'avait refusé mon manuscrit, Brassens, Poète érudit, au prétexte que "Brassens était un auteur trop populaire" et "mon texte pas assez " !

Brassens a donc bu sans retenue à la fontaine Villon.

Par la magie d’une ligne d’accords en Do majeur, que je joue personnellement en La, il a magnifiquement remis au grand jour, on le sait, la Ballade des dames du temps jadis.

Une accolade entre deux frères par-dessus cinq siècles d’histoire, la rencontre de deux œuvres également jugées «licencieuses», l’une par Malherbe et les virtuoses de la Pléiade, l’autre par tous les tenants officiels de la poésie des années cinquante et soixante.

Le gage d’un attachement profond aussi.

Car il fallait oser faire porter par la chanson cette poésie du Moyen-âge dans une époque peu encline à versifier vers l’arrière, à peine remise des salves de l’épuration, empêtrée dans les débats de l’existentialisme et bientôt résolument tournée vers le pragmatisme de lendemains chanteurs, matériellement riches.

C’était surtout 14 ans avant que la poésie ne fasse joyeusement irruption, en s’imposant comme exigence immédiate à vivre, par un beau mois de mai qui, finalement vaincu, ne tint, lui, que partiellement ses promesses.

Quand mon prof de Français, c’était en seconde, homme de lettres et d’enseignement s’il en fut, homme rond et d’une gentillesse pleine de délicatesse, catalogué Cicéron au chapitre sobriquets des potaches, voulut nous emmener faire un tour chez François Villon, il nous y conduisit par le sentier Brassens.

C’était un homme intelligent.

En me prenant par cette main-là, il savait qu’il m’ouvrirait aux jardins du Moyen-âge, qui autrement me seraient restés inaccessibles et abscons, tout du moins à 16 ans.

Je considère personnellement le geste de Brassens d’une importance égale, relativement aux complexités spécifiques des deux époques, à celui de Clément Marot qui rassembla et publia en 1533 sous le titre « Le testament », l’oeuvre de François Villon, quoique ces deux gestes aient été accomplis dans un esprit complètement différent.

Marot établit en effet une édition critique, sans même prendre le goût de décrypter le jargon, en s’attachant surtout à présenter Villon comme un voyou :

Peu de Villon en bon savoir

Trop de Villons en décevoir,

Ou bien en développant narrativement « l’épitaphe Villon », venue jusques à nous sous le titre célèbre de « Ballade des pendus », en des termes tels qu’il en fait une œuvre autobiographique alors que c’est un des très rares morceaux de Villon d’où le « je » soit absent. Marot intitule le poème :

L’épitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy & pour ses compaignons s’attendant estre pendu avec eulx.

Rabelais, chapitre 13 du Quart Livre, mettait certainement le doigt plus près de la réalité en faisant de Villon un homme de théâtre, en ce que nous sommes rentrés, justement, dans la légende Villon par des éléments uniquement suggérés par l’œuvre et souvent abusivement perçus comme autobiographiques.

Brassens, quant à lui, admire d’abord le poète. Il a forcément grande sympathie pour le mauvais garçon, iconoclaste libertaire avant l’heure, certes, mais il s’attache d’abord aux vers, même s’il admet quelque part dans une autre interview que s’il n’avait dû rencontrer le succès, il eût pu lui-même tourner gangster tant il ne savait rien faire d’autre que d’écrire des chansonnettes.

Après l’édition de Marot, l’œuvre de Villon a sombré dans l’oubli le plus total durant trois siècles.

Nous avons tendance à l’oublier.

Et trois siècles, c’est long. Elle fut timidement et peu à peu redécouverte vers le milieu du dix-neuvième, grâce à l’édition de l’abbé Prompsault, en 1832.

A la vitesse historique, et le temps que les poèmes arrivent jusques sur les pupitres des «escholiers», nous touchons à 1954, année où Brassens enregistra donc la ballade.

Mais l’hommage, l’imprégnation de Villon chez Brassens, ne se résument pas, loin s’en faut, à cette ballade en Do majeur.

En 1961, (et je m’en remets désormais à l’ouvrage d’André Tillieu « d’affectueuses révérences » publié en 2000 chez Arthémus,) à la question :

- Vous essayiez d’être Villon sur quel plan ?

L’autodidacte Brassens répondit :

- C’est-à-dire que pendant deux ans, quand je faisais mes «humanités», je ne pensais qu’à Villon, et que par Villon, à travers Villon. Je refaisais ses vers et je les arrangeais à ma guise. J’essayais de m’imprégner de son art.

Tillieu rapporte que, bien que Brassens comme tout honnête homme, répugnât à établir une hiérarchie parmi ses poètes de prédilection, force fut bien de constater pour ceux qui le fréquentaient que Villon occupait le haut du pavé.

Le dessus du panier de Madame de Sévigné.

Le nombre de livres consacrés au poète que recelait sa bibliothèque était, paraît-il, impressionnant.

Ce fut en 1941, il avait tout juste vingt ans, que Brassens se procura le premier recueil de Villon. Un Villon miniature, les éditions Larousse du moment, 1937, faisant la part belle à Clément Marot et ne consacrant au poète-voyou qu’une trentaine de pages.

Les livres de Villon et sur Villon qui ont appartenu à Brassens sont bourrés d’annotations, de considérations et de commentaires. De nombreux vers sont soulignés.

Tillieu note très habilement que s’il est vrai, comme le disait Voltaire, "qu’un homme qui lit sans un crayon à la main dort", assurément Brassens n’a pas dormi sur Villon.

Il est en filigrane partout présent chez lui et fut son véritable credo en manière d'écriture.

Du point de vue de l’expression poétique déjà. Villon, sans innover, est coutumier des rejets et des enjambements audacieux.

Que dire alors de :

Les chansons de salle de garde

Ont toujours été de mon goût,

Et je suis bien malheureux car de

Nos jours on n’en crée plus beaucoup.

Mélanie

Ou de certains distiques parmi lesquels le célèbre :

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux.

On sait aussi que Villon, quand il vient à être profond et mélancolique, douloureux, tout aussitôt dans le vers suivant ou dans la strophe, a besoin d’ironie, d’humour, comme pris d’une sorte de pudeur de s’être trop mis à nu. L’autodérision des grands. D’épanchements point trop n’en faut.

C’est aussi tout l’art brassensien. Telle cette chute qui en surprend plus d’un de «Sale petit bonhomme», poème d’une délicieuse mélancolie sur les amours mortes :

Ma mie, ne prenez pas ma complainte au tragique

Les raisons qui ce soir m’ont rendu nostalgique,

Sont les moins nobles des raisons,

Et j’aurais sans nul doute enterré cette histoire,

Si pour renouveler un peu mon répertoire,

Je n’avais besoin de chansons.

Je ne compte pas assez de cordes à ma guitare ni même de doigts sur mes mains pour vous dire le nombre de gens qui, dans les petites conversations qui ont toujours lieu autour d’un verre après un concert, m’ont posé la question du pourquoi de cette dernière strophe aussi désenchanteresse.

Par ailleurs, le succulent "Venez pleurer avec nous sur le coup de midi" des Funérailles d’antan ne serait peut être pas venu sous la plume de Brassens sans le "Je riz en pleurs et attens sans espoir" de Je meurs de seuf auprès de la fontaine.

On pourrait multiplier les illustrations à l’envi. L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard, procureur et ivrogne superbe chez Villon :

On ne lui sceu(t) pot des mains arracher :

De bien boire ne feut(s) oncques fetard.

Nobles seigneurs, ne soufrez empescher

L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard

est convoquée dans les mêmes termes, à peu de choses près, par Brassens dans « La Légion d’honneur » :

L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard

Se réincarnait chez ce vieux fêtard.

Tenter de l’empêcher de boire un pot

C’était ni plus ni moins risquer sa peau.

Le mélange, le mariage de la belle langue et de l’argot, l’emploi de termes recherchés juxtaposant les archaïsmes de bon aloi, sont des vertus chères à Brassens et à Villon et ce sont les mêmes sots qui, à cinq siècles d’intervalle, en ont fait grief autant à l’un qu’à l’autre.

Comme quoi la constance est bien la seule qualité dont puissent se targuer les imbéciles.

On me pardonnera, j’ose espérer - sans trop d'illusion cependant tant certains esprits mal intentionnés et haineux rôdent autour de ma maison ces temps derniers - cet exposé qui prend parfois les allures fastidieuses d’un mémoire de maîtrise. Mais j’ai tellement eu les oreilles polluées par les postillons «des abstracteurs de quintessence pour qui la chanson est un genre bâtard que sa popularité même exclut du royaume d’élection », bref, entendu tant de muscadins de la plume et (ou) du micro décrier Brassens et encenser Villon que, sans pour autant me lancer dans l’exhaustivité d’une thèse, entreprise bien au-dessus de mes compétences et hors de portée de ma fainéantise, j’avais besoin de prendre le raccourci pratique de l’illustration.

Et je persiste, signe et continue pour terminer par cet hommage brassensien à Villon :

Je mourrai pas à Montfaucon,

Mais dans un lit, comme un vrai con,

Je mourrai, pas même pendard,

Avec cinq siècles de retard.

Ma dernière parole soit

Quelques vers de Maître François,

Et que j’emporte entre mes dents

Un flocon des neiges d’antan.

Le moyenâgeux – 1966 –

Si ce n’est là du grand art, alors soyez assez bons de me monter enfin ce qu’il en est de l’art.

Ou du cochon.

Alors, fortement tenté quand même, il aura peut-être trouvé ce biais en passant par Théodore de Banville, Le jardin du roi Louis. Même thème, mêmes images, notamment celle des oiseaux picorant les suppliciés.

Doublement intelligent en tout cas.

Par Théodore de Banville, Brassens chantait du Villon et rejoignait le célèbre blues sur les noirs lynchés dans les états du sud, Strange fruit, chanté par Billie Holiday et écrit par Abel Meeropol :

- Les arbres du Sud portent un étrange fruit,

- Du sang sur les feuilles et du sang aux racines,

- Un corps noir qui se balance dans la brise du Sud,

- Étrange fruit suspendu aux peupliers.

- Albert Meeropol

- Ce bois sombre où le chêne arbore,

- Des grappes de fruits inouis

- Même chez le Turc et le More,

- C'est le verger du Roi Louis.

- Théodore de Banville

09:37 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.03.2012

Brassens a enfin ses 500 signatures ! Il fait une déclaration...

09:43 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.11.2011

Un artiste belge

Pierre Schuller, que j'avais rencontré à Vaison-la-Romaine, me gratifie régulièrement du bulletin d'info de l'Association dont il est président, Auprès de son arbre.

Il me fait donc passer ce matin, cette interprétation de Brassens par Jacquy Evrard, que je trouve remarquable, dans le pur style arpèges folk. Comme quoi avec les musiques du poète sétois, on peut tout faire quand on ne s'épuise pas, en pure perte, à vouloir absolument imiter l'inimitable pompe, à contretemps, du maître .

Vous me direz,- ou vous ne me direz rien d'ailleurs, - ce que vous en pensez.

Bonne écoute !

11:01 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.09.2011

Quand le talent avait un coeur grand comme ça

Écriture parfaite, message sans haine et sans violence. Juste un mot en direction de l'éternel faux-cul.

Cet homme, c'était Rabelais, c'était Villon, c'était La Fontaine... C'était toute la généreuse précision du langage populaire remis en pleine lumière, la voix de la nuit, la voix du ruisseau et la voix du coeur.

Le monde a perdu, avec cet homme, une corde vocale essentielle : celle qui donne à la littérature ses mots les plus authentiques. Les mots qui tentent de la réconcilier avec le monde.

Nous en sommes là du mensonge renversé en vérité : cette chanson - acclamée par les Filles de l'époque - verrait aujourd'hui s'ouvrir devant elle les portes des tribunaux d'une société sans pensée, décomposée dans le faux langage et la fausse conscience.

09:24 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.08.2011

Brassens et Aline Giono

Je transmets ici une chronique d'André Tillieu, extraite de son livre paru en 2000 chez Arthémus, "d'affectueuses révérences".

André Tillieu, dit Le Belge, était un proche de Georges Brassens.

*

" On n’ignore pas la haute estime où Giono tenait Georges Brassens. Deux lettres en attestent où Jean le Bleu parle notamment de la poésie, du rythme, de la désinvolture des chansons du bon maître.

" On n’ignore pas la haute estime où Giono tenait Georges Brassens. Deux lettres en attestent où Jean le Bleu parle notamment de la poésie, du rythme, de la désinvolture des chansons du bon maître.

Ce qu’on sait moins, c’est qu’Aline Giono, la fille de l’écrivain, avait, elle aussi, été séduite par l’œuvre de Brassens.

A preuve : En octobre 1972, elle manifesta le désir, par le biais d’André Bernard, d’assister à la première de Bobino. On affichait « guichets fermés » depuis belle lurette déjà. Georges, flatté, lança : « Qu’elle vienne ! On lui trouvera bien une place, ne serait-ce que dans les coulisses. »

Elle en eut une au parterre : bien calée pour assister au triomphe !

Elle se risqua même en coulisse, mais refusa obstinément d’aller importuner dans sa loge un artiste qui ne la connaissait pas.

Aline Giono avait de qui tenir : Elle avait une étonnante vivacité d’esprit, un humour roboratif, mais était d’une réserve, d’une délicatesse sans faille.

Georges regretta cette retenue mais apprécia le geste.

Du moins Aline avait-elle consenti…à venir chez nous à Bruxelles, une ville qu’elle aima instantanément. Elle devint, comme on dit, l’amie de la famille. En toute simplicité.

Elle s’arrangea pour faire parvenir à Brassens quelques livres afin de le remercier de la glorieuse soirée. Mais pas des Giono : « Je ne veux pas lui forcer la main. Il peut très bien ne pas aimer mon père… »

Il aimait plutôt, évidemment.

Malgré plusieurs propositions de rencontre avec Brassens, Aline se dérobait toujours : « Plus tard, plus tard…cet homme est tellement sollicité qu’il n’a plus le temps de recevoir ses amis et de goûter un peu la solitude ».

La pudeur en alarme noircissait le tableau.

En octobre 76, Aline fut de la première à Bobino, héroïque comme les précédentes. Personne ne savait que ce serait l’ultime première.

Elle accepta, ce jour-là, après quatre ans de retenue, d’aller saluer l’artisan dans sa loge après l’ovation. Deux mains se serrèrent, deux regards se croisèrent, deux sourires furent échangés et un silence compact s’installa. Mais ce silence était méditerranéen, parfumé d’ail et de lavande.

Bref, on peut dire que tout fut pour le mieux.

Depuis lors, Aline, libérée, brula d’envie de se retrouver en tête-à-tête avec « tonton Georges », bien que, dans les termes, elle en fut toujours au « plus tard »… « rien ne presse ». Pourtant l’idée progressait dans sa tête : Elle correspondait avec Louis Nucera, elle lisait Alphonse Boudard dans d’immenses éclats de rire. Et puis, en juin 78, elle accepta enfin « une petite bouffe » chez Pierre Vedel, l’aubergiste du coin, Sétois de surcroît.

Outre Georges et Aline, il y aurait Nucera, Boudard et mézigue. Le Sud était majoritaire.

Cela se passa le 2 juin 78.

Elle se pointa au 42 de Santos-Dumont, parée comme une princesse (je veux dire avec discrétion), la lèvre fine pinçait son plaisir, l’œil, plus florentin que jamais, au milieu d’une énorme satisfaction laissait percer quelque désarroi : " Serai-je à la hauteur ?..."

Dès l’anisette, il fut acquis que la fine Aline n’était pas seulement tolérée mais admise. Elle eut droit illico au vocabulaire intégral, parfois rude, de l’amitié. Alphonse y aida quelque peu.

Après le repas, Aline ne dédaigna pas un petit aparté supplémentaire dans le séjour de Santos.

Le lendemain, elle m’écrivit une lettre d’une spontanéité exemplaire et qui en ravira sans doute plus d’un.

« Comme le célébrissime » tonton Georges » est simple et gentil sans effort ! je me dis que j’ai passé la journée en compagnie de l’homme le plus populaire et le plus aimé en France (à juste titre), qu’il pourrait en laisser paraître un brin de vanité, un soupçon de cabotinage, une ombre d’agacement, etc., etc., et qu’au contraire, cela ne se sent pas du tout, du tout. C’est plus que « sympathique » : C’est drôlement réconfortant.

J’ai même l’impression qu’il s’est tenu volontairement un peu en retrait pour ne pas gêner les épanchements - d’ailleurs fort drôles et pleins de verve - d’Alphonse !...

Bref, je me suis absolument régalée - et je ne parle pas ici du repas, quoique là aussi …

Je sais que ce n’est pas tout à fait moi, mais un peu le reflet de mon père, que je représente, qui a permis que je m’ajoute un moment à cette compagnie si épatante. Mais cela ne retire rien à mon plaisir, et je me sens très fière et très honorée d’avoir participé à cette journée.

Je vous charge de le faire savoir à qui de droit, car je ne vais pas encore ennuyer "tonton Georges" en lui envoyant quelque remerciement bien plat. Vous êtes le messager idéal, car vous saurez transformer cette platitude en phrases inspirées par une amitié plus familière que la mienne. »

Le pli était pris.

Il fallait rendre la politesse à Georges. Nous fûmes invités tous les quatre à un raout, un soir de février 79, au Boulevard Montparnasse où Aline habitait. Louis Nucera dut se désister pour des raisons vélocipédiques : il arpentait les grands cols. Il fut remplacé par Zoé, une amie fidèle des Giono. Emue par la présence de Georges (et peut-être d’Alphonse aussi), Aline nous servit en guise de hors-d’œuvre un poisson proprement calciné, que chacun dégusta comme le fin du fin de la gastronomie piscicole.

Le camp fut levé sur les deux heures du matin, ou pire.

On promit de se revoir.

Et puis, la mort a fait le reste."

Illustration : Denys-Louis Colaux

08:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.08.2011

Gerhard, jardinier du sieur Brassens

J’ai laissé en France un tas de petites affaires.

J’ai laissé en France un tas de petites affaires.

De ces petites affaires qu’on met dans des tiroirs qu’on n’ouvre plus parce qu’on n’a plus envie d’ouvrir des tiroirs, parce qu’on n’est plus soi-même qu’un tiroir et que dans ces tiroirs aussi y’a des lettres de créanciers, des lettres malveillantes de banquiers irascibles, des rappels à l’ordre à cotiser, que sais-je encore ?

Et dans tout ce fourbi de l'insouciance, y’a d’autres affaires qui n’ont rien à y faire : des cahiers écrits, des pages gribouillées, des bouts de partitions inachevées, des photos, des disques, des cassettes audio…

Tout ce qui me semblait digne de me suivre, a été rapatrié - voyez comme on peut tordre le cou à ce mot dans tous les sens - ici, dont une de ces cassettes audio.

Une vieille cassette audio comme on n’en voit plus, si je puis dire .

Avec une photo aussi, deux hommes se tenant par l’épaule et deux enfants devant eux, sur le perron d'une maison ensoleillée.

Deux documents auxquels je tenais pourtant et que j'avais abandonnés sur ma route. Deux documents par eux-mêmes et par le sentiment ému qui me lie encore à l’homme dont je les tenais.

Un soir à Vaison-La-Romaine au pied du Mont Ventoux, en 2003 je crois.

Il y avait là des livres, des gens et des chants. Un homme aux cheveux blancs qui crantaient, le visage toujours souriant, de ces visages ouverts qui vous donnent tout de suite envie d’ouvrir vos bras.

Nous nous sommes liés d’une éphémère camaraderie. Nous avons bu pas mal de verres de Côtes-du-rhône ensemble, nous avons déjeuné aussi. Nous nous sommes racontés. Lui plus longuement que moi. Sans fioritures ni nostalgie surfaite. Et pourtant…

Gerhard qu’il s’appelait et que j’espère qu’il s’appelle encore. Allemand de son état civil.

Par un dimanche gris d’hiver, dans les années soixante-dix et dans l’est de la France, j’ai oublié précisément où, sur la frontière je crois, Gerhard en vadrouille avait voulu se restaurer dans une auberge isolée.

La porte était ouverte.

Il était entré.

La tenancière était alors précipitamment venue à sa rencontre et lui avait dit, gentiment mais l'air un peu gêné quand même, que l’établissement était fermé.

Qu’elle en était bien sûr profondément désolée pour lui.

Gerhard avait fait une longue route et il lui en restait encore beaucoup à faire. Il avait faim. Il s’apprêtait à demander très poliment à être servi malgré tout, même d’un repas froid.

Car au fond de la salle un peu obscure, quatre personnes se restauraient pourtant en riant et en blaguant.

Avant même que Gerhard n’ait eu le temps de formuler sa supplique, un homme trapu et abondamment moustachu s’était levé de la table et était venu dire à la patronne des lieux, avec un fort accent du midi et tout sourire :

- Hé, bien sûr que c’est ouvert, puisque nous sommes là. Madame, mettez pour cet homme un couvert à notre table. Il va déjeuner avec nous.

Et prenant Gerhard par l’épaule, comme on fait avec un vieux camarade, l’homme l’entraîna jusqu’à sa table.

Il déjeuna copieusement avec les quatre personnages qui plaisantaient beaucoup et qui parlèrent avec lui des choses simples ou plus compliquées de la vie qui passe.

C'est ainsi que Gerhard en vint à confier qu'il n'avait pas de travail.

Le moustachu débonnaire lui demanda alors s’il aimait s’occuper d’un jardin. Quoique surpris, Gerhard dit que oui, il savait, il aimait bien ça même.

Alors, sans plus d’ambages :

- T’as trouvé du travail, Gerhard. Je t’embauche pour entretenir les extérieurs de ma maison en région parisienne. D’accord ?

Ainsi fut fait. Et pour longtemps.

Quinze ans.

Gerhard devint le jardinier d’un certain Georges Brassens.

Et il m’a confié :

- Georges n’avait pas besoin de jardinier. Dans son jardin, fallait toucher à rien, fallait laisser les herbes faire ce qu’elles voulaient, qu’elles vivent leur vie d’herbes. Il n'y avait rien à faire. Nous sommes devenus des amis. Chaque fois que je voulais prendre une binette ou un râteau, Georges tempêtait : - Qu’est-ce que tu vas encore me saccager ? Laisse ça tranquille ...

Véridique. Mon histoire comme la sienne. Corne d"aurochs m'a confirmé plus tard.

Et la cassette dans tout ça ? Un soir de fête, Brassens s'évertuant à chanter « le Fossoyeur » en allemand. Un mauvais enregistrement pris sur le vif, mais le seul de Brassens en allemand.

Et la photo ? Une vieille photo de Gerhard avec ses deux enfants et Brassens, pipe au bec et le bras posé sur son épaule.

A Crespières.

08:47 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.08.2011

Brassens et de la corde de pendu

Brassens, dont les béotiens de tout poil et les prétentieux de tout acabit ont dit, disent et diront encore longtemps qu’il ne s’engageait pas pour les grandes causes et sur les graves préoccupations de son temps - ceux-ci considérant sans doute que s’engager c’est porter ostensiblement, à bout de bras, les drapeaux de ses convictions - avait pourtant fait en même temps son entrée dans le monde de la chanson et un scandale avec un pamphlet remarquable contre la peine de mort, Le Gorille.

Brassens, dont les béotiens de tout poil et les prétentieux de tout acabit ont dit, disent et diront encore longtemps qu’il ne s’engageait pas pour les grandes causes et sur les graves préoccupations de son temps - ceux-ci considérant sans doute que s’engager c’est porter ostensiblement, à bout de bras, les drapeaux de ses convictions - avait pourtant fait en même temps son entrée dans le monde de la chanson et un scandale avec un pamphlet remarquable contre la peine de mort, Le Gorille.Forestier raconte d'ailleurs cette anecdote où de jeunes artistes avaient justement organisé, bien plus tard, un concert contre la peine de mort.

A force d’insistance et pour faire finalement plaisir à ces sympathiques chevelus, Brassens consentit tout de même à faire une brève apparition, mais fit admettre qu'il serait "hors affiche."

Ce fut bref. Le poète moustachu offrit deux titres, le pied sur son éternelle chaise et aux lèvres le non moins éternel sourire, avant de céder précipitamment la vedette aux jeunes.

Ce fut même beaucoup trop bref. Le public se leva, réclama, appela, se bouscula, hua, à tel point qu’on rattrapa Brassens qui déjà s’était installé au volant de sa voiture et qu’on le supplia de remonter, sans quoi la soirée risquait de tourner à l’émeute.

On remit donc la chaise en place et Brassens interpréta, magistral, Le Gorille. Il y eut alors quelques secondes d’un silence pathétique avant le tonnerre d’applaudissements, sitôt qu'il eut conclu :

Ce fut la seule contribution de Brassens à un concert militant. Et c'est l’unique fois, si ma mémoire ne me joue pas un sale tour, où, dans ses poèmes, il fait directement allusion à cette horreur barbare que fut la guillotine.

L’inconditionnel de Villon, quand il évoque le châtiment suprême, procède d'une allégorie et parle de pendaison, que ce soit dans la Mauvaise réputation, la Messe au pendu, Celui qui a mal tourné, le Moyenâgeux, les Quatre bacheliers, le Grand chêne, Mourir pour des idées ou , magnifique, le Verger du roi Louis de Théodore de Banville.

Le temps est un faux-jeton et commet force erreurs de parallaxe.

« Plus de danse macabre autour des échafauds » et " Car enfin la Camarde n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux", qui déjà peuvent nous paraître surannés, ont été écrits dix ans, oui, dix ans avant l’abolition de la peine de mort !

14:07 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.03.2011

Scandale sur un titre

C’était dans une auberge perdue au milieu des prairies et des marais de Nuaillé d'Aunis et c’était l’hiver.

C’était dans une auberge perdue au milieu des prairies et des marais de Nuaillé d'Aunis et c’était l’hiver.J'ai vraiment aimé ces concerts. Tout y était : un public sympa, sans prétention, du vin, le désert muet des campagnes et des nuits qui n'en finissaient pas d'être des nuits. Nous sommes venus deux années de suite.

Puis nous entrions. Les vitres ruisselaient de buée. Nous serrions des mains et nous nous préparions à jouer. Nous jetions aussi, toujours, un regard moqueur sur un affreux goupil empaillé, juste derrière nous, qui n'avait vraiment rien à foutre là.

Ce soir-là, un petit gars un peu bedonnant, la mine poupine et le cheveu bien cranté, était venu nous saluer et nous avait présenté sa jolie petite femme. Il devait l’aimer, sa femme, parce que tout de suite il s’était mis à faire le fanfaron avec les artistes.

- Ah, quel plaisir ! On va entendre du Brassens ! J’les connais toutes. Toutes ! Ça fait quarante ans que j’l’écoute, moi, le gars Brassens…

Sa petite femme acquiesçait et buvait des yeux son petit bonhomme de mari au ventre discrètement replet.

Mon ami est alors subitement monté sur la scène, il a récupéré sa grosse bible, les œuvres complètes du Maître, il a ouvert l’ouvrage vers la fin puis, étalant le livre sous le nez du couple médusé, à la page S’faire enculer :

- Et celle-là, vous la connaissez ?

La petite dame a rougi jusqu’aux deux oreilles, qu’elle avait d’ailleurs joliment duveteuses, mais elle a ri en même temps. D’un petit rire fripon, à peine étouffé.

Le petit ventre a froncé les sourcils, il a fait semblant de regarder la partition d'un air savant, en se triturant le menton, mais sans s’attarder sur le titre. Puis, grand seigneur :

- Non, celle-là, j’la connais pas.

Un taquin, mon ami.

Je l’ai vu après, au cours d'une pause, prendre un pot avec ce couple sympathique.

13:42 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.12.2010

Il a dit anarchie ?

C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.

C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.

Le mot est entaché de tant de confusionnisme, intéressé ou tout simplement stupide, il a tant fait les frais des soubresauts, des luttes, des compromis, qu’il est quasiment impossible de définir quelqu’un comme tel, du moins en tant que concept politique.

Chaque fois qu’un écrivain, un orateur, un militant, un historien, un théoricien, un copain en fin de soirée, veut employer le mot, s’il voulait être, rester ou devenir un homme honnête et intelligent, il devrait indiquer clairement une référence historique ou poétique, d’où émanerait le sens exact qu’il entend donner au mot.

On peut en effet dire de Nestor Makhno, de Bakounine, de Ravachol, de Jules Bonnot, de Malatesta, de Durrutti, de Proudhon, de Stirner, de Fourier, de Pancho Villa, de Louise Michel et de la plupart des communards, d’Emile Henry, de Paul Lafargue, de Coeurderoy, de Kropotkine, de Sébastien Faure et de tant d’autres, qu’ils furent des anarchistes. Bien sûr.

Mais on peut tout aussi bien le dire de Guy Debord, de Raoul Vaneigem, de Rimbaud, de Nietzsche, de Géronimo, de François Rabelais, d’Albert Camus, d’Oscar wilde, des encyclopédistes, de Jim Morisson, de Dylan, de François Villon, de Spartacus.

Car on peut le dire de tous les hommes qui n’ont pas voulu faire allégeance aux aliénations, de tous ceux qui ont cherché à voyager le nez dans les étoiles, de tous ceux qui ont souffert et souffrent de l’injustice, de la connerie, des dogmes, du mensonge, du vol, du viol, du crime, de la volonté des puissants, des complots, de l’oppression quotidienne des corps et des esprits.

De tous ceux qui ont voulu ou veulent connaître, par delà le bout de leur nez, le sens véritable de ce qu’on leur interdit de vivre.

De tout individu qui supporte mal les conditions qui sont faites à sa vie.

On peut le dire de tous les poètes qui dans leur chair ont vécu la poésie comme un impossible autrement. On peut le dire de tout promeneur qui, un jour, a eu la sensation puissante d’un autre bonheur possible, humain, ailleurs, par delà les contingences et contraintes de chaque jour.

Pour toutes ces raisons, on peut donc le dire aussi de Brassens, mais pour comprendre ce qu’il fut et aimer ce qu’il fit, il n’est pas besoin de le dire.

C’est pourquoi, sachant combien le mot était à la fois trop réducteur et trop vaste, il ne l’écrivit qu’une seule fois.

Humainement, l’anarchie est un sentiment puissant, profond, une vision du monde et une façon d'être avec les gens.

Politiquement, c’est un os à ronger, une merde spectaculaire pour chiens de garde de pouvoir.

L'Anarchie se situe bien en-dehors de toutes compromissions avec la pensée politique : Elle est la poésie en actes.

Extrait - sauf deux dernières lignes - de "Brassens, poète érudit" publié en 2001 (1ère édition) et 2003 (2ème édition) chez Arthémus.

09:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.10.2010

Cadeau pour Hortefeux et sa clique

"Preuve peut-être bien de votre inexistence...."

10:41 Publié dans Brassens, Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, musique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.03.2010

Les ricochets

Magnifique composition littéraire que ce poème, dans sa succession enchevêtrée d'hexamètres et de pentamètres, qui donne à l'ensemble une manière de sautiller, comme sautillaient les ricochets de notre enfance.

Des enjambements osés, des rimes brillantes, une belle syllepse, un clin d'œil à Rimbaud dès le premier vers, des références à Balzac, Apollinaire...

Une ballade sur Paris pour une balade dans Paris.

Ècriture exquise...

Et qu' j'avais acquis

Cette conviction qui

Du reste me navre

Que mort ou vivant

Ce n'est pas souvent

Qu'on arrive au havre.

Nous attristons pas,

Allons de ce pas

Donner, débonnaires,

Au pont Mirabeau

Un coup de chapeau

A l'Apollinaire.

A l'Apollinaire.

10:50 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.01.2010

Le Grand Pan est mort

Un des textes les plus difficiles de Brassens. L'auteur lui-même disait pourtant qu'il n'était pas réussi, mais il faut dire que Brassens était rarement content de lui-même.

Je considère pour ma part " Le Grand Pan" comme étant son chef-d'oeuvre.

Il est dit là, en quelques strophes et refrains, beaucoup plus que les élucubrations amphigouriques des philosophes de tout poil et de tout bord ont prétendu nous enseigner sur la question.

Même s'il y a quelque chose de Nietzsche dans ces vers.

Comme quoi...

En farfouillant sur Youtube, j'ai trouvé cettte interprétation assez remarquable :

11:40 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

31.08.2009

Entre Sète et Montpellier

Solko revient de Sète et, de cette villégiature ensolleillée, nous ramène quelques réflexions sur sa lecture de Michelet confrontée au spectacle affligeant des gros estivants vautrés dans le sable fin des plages, sur Valéry, sur Brassens, sur les gens qu'il a croisés, à la recherche notamment de la tombe de l'un sur la sépulture de l'autre.

La lecture de ces deux succulents billets me remet en mémoire cette anecdote.

Sur le même ton. Avec le même sourire désabusé.

Un soir de novembre 2001, je jouais Brassens pour une association, « De l’Aunis à l’Oural ». Deux jeunes guitaristes russes, étudiants de l’université de Moscou, participaient au spectacle.

Ils avaient, en première partie si j'ose dire, joué du rock pour le moins peu convaincant, puis, se ravisant avec bonheur, des chants traditionnels russes d'une implacable beauté. Ils avaient une voix superbe.

Je les avais préalablement invités à participer à mon répertoire et je les avais accompagnés sur « Dans l’eau de la claire fontaine. »

Un moment inoubliable.

Si ce n’est avant le concert, au restaurant, une discussion sur la Tchétchénie, que j’avais eu la maladresse de provoquer, et qui m’avait fait froid dans le dos. Tout musiciens que nous fussions, nous ne voyons pas exactement les choses de la même façon, c’est le moins que l'on puisse dire.

Bref, là n’est pas, aussi grave soit-il, mon propos.

Au cours de ma prestation, j'avais évidemment parlé de Brassens, de son oeuvre, de sa vie, de Sète...

A l’entracte, un gros gars était alors venu me trouver, un géant, la moustache généreuse retombant en halliers sur des lèvres sanguines. Nous sirotions du vin chaud, accoudés au rustique comptoir d'une buvette approximative installée au fond de la salle.

Le gars me surpassait d’au moins deux têtes et je devais me tordre le coup et lever la mienne pour n’apercevoir finalement de mon interlocuteur qu’une grosse pomme d’Adam quelque peu velue.

- Ah, c’est bien ! Bravo ! Je voulais vous féliciter…Et de sa main large comme une enclume, il me rudoyait amicalement l’épaule. Mais vous vous êtes trompé, pour Sète, poursuivit-il, goguenard.

- Ah ? C’est possible…

Je revenais justement de Sète où j’avais été invité pour le vingtième anniversaire de la mort du Poète et peut-être avais-je commis une erreur de date ou de lieu.

Le gros gars benêt, là, planté devant moi, avait l’air sûr de son fait et, bien qu’il fût d’aspect débonnaire, ses mensurations étaient de nature à refroidir toute velléité de controverse. J'étais donc tout disposé à convenir de la présence d'une légère entorse dans mes commentaires.

- Oui, déclara t-il, Brassens était de Montpellier.

J’étais soudain amusé par ce gros bonhomme et sa non moins grosse erreur.

Je lui souris.

- Ah non, Brassens est né et repose à Sète.

-Non, non, j’vous dis. Je suis chauffeur routier. Alors, vous savez, du pays, j’en vois et quand je passe à Montpellier, je m’arrête toujours sur sa tombe. Parce que Brassens, ça fait plus de trente ans que je l'écoute et c'est pour moi... etc…etc.

Je baissai les bras et, in petto, me dis que ce Monsieur, dans son rude métier, devait souvent se tromper de route… ou de client.

Voire, dans le privé, de tombe ou d’enterrement.

C’était avant la vulgarisation du GPS, c’est vrai, mais tout de même...

Et je suis remonté sur scène un peu désabusé. Un peu démotivé aussi

09:49 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.03.2008

Les derniers mots d'un Cygne

De l'école, rentraient des enfants aux lourds cartables en piaillant des gros mots. Fin octobre se languissait dans le ciel déjà bleu gris du Sud.

Ca sentait comme un peu l'hiver bientôt. Ce serait dans quelques jours la Toussaint.

La lumière n'avait pas été allumée dans la pièce. On y veillait la peur.

La pénombre s'enroulait nonchalamment autour des meubles comme autour de la silhouette de l'homme maigre, affaibli, qui se tenait debout devant la fenêtre et regardait ce bout de monde défiler devant le crépuscule de ses yeux.

A quoi pensait-il ? Que de silences obscurs !

Il n'est plus debout, le chêne ou le sapin de mon cercueil.

- On était bien ensemble...L'homme s'était retourné lentement vers la femme assise à l'autre bout de la pièce et qui le regardait.

Sa compagne de toujours. Sa muse. Pour elle, avait écrit de tellement belles strophes. Mais la musique jouait maintenant ses derniers accords.

L'homme savait.

Alors d'un geste las soulevant le rideau, regardant ces enfants qui piaillaient, ce bleu gris du ciel du Sud, presque noir déjà, cette nuit qui tombait sur la mélancolie des rues, cette rue qui bientôt allait s'endormir, l'homme a murmuré :

- J'aurais bien aimé vivre encore un peu...

Ses grands yeux, ses grands yeux timides, ses grands yeux gourmands, ses grands yeux des bontés nostalgiques, ont-ils versé une larme ?

Elle ne le sait pas. Il tournait le dos.

Il a laissé tomber le rideau sur la fenêtre silencieuse. Qui ne s'est plus jamais relevé.

Georges.

Cet homme avait nom Georges Brassens.

09:46 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.09.2007

Petites anecdotes de concerts

Le public d’un interprète de Brassens est toujours un copain et un complice. Un clin d’œil. On est là dans un cercle d’amis. On a été convoqués, par des affiches ou des entrefilets dans les journaux, voire par les murmures du bouche à oreilles, à venir célébrer un autre ami commun, disparu.

Le public d’un interprète de Brassens est toujours un copain et un complice. Un clin d’œil. On est là dans un cercle d’amis. On a été convoqués, par des affiches ou des entrefilets dans les journaux, voire par les murmures du bouche à oreilles, à venir célébrer un autre ami commun, disparu.

Chacun vient donc avec son lot de souvenirs, avec son mot à dire, comment, quand, pourquoi, il a découvert et écouté Brassens. Alors, autour d’un verre c’est toujours un plaisir, le projecteur éteint, les cahiers de partitions rangés, les divers petits accessoires pliés et les guitares soigneusement remisées dans leur housse, d’échanger quelques mots avec ces gens venus vous applaudir, vous bien sûr, mais surtout Brassens.

Jouer Brassens sur scène commande que l’on soit d’abord modeste. Ne jamais perdre de vue la silhouette du Poète qui vous a prêté ses mots et que ce sont ces mots-là que le public est venu entendre.

Alors évidemment, il y a quelques anecdotes. Quelques-unes d’entre elles, vécues avec Dominique ou bien seul, parfois cruelles, le plus souvent amusantes, me sont revenues en mémoire à l’heure où je me préparais, ici en Pologne, à donner cinq concerts dans cinq villes différentes, devant un autre public, francophone celui-là et pour qui la verve de Brassens est inscrite dans une langue apprise et non lapée au berceau.

Une expérience plus difficile. Mais passionnante.

Déçu mais content

Nous avions pris, avec Dominique, le parti d’éviter les grands standards qui, en dépit de leur valeur intrinsèque que nous ne contestons pas, nous semblaient ennuyeux à jouer. Un peu trop rabâchés pour tout dire. Ainsi la Brave margot, l’Auvergnat, les Bancs publics, Marinette et autres Copains d’abord n’étaient-ils jamais inscrits à notre répertoire. Nous recherchions l’interprétation de textes moins connus.

Cela amenait parfois des déceptions.

Un soir, donc, un brave monsieur, bien mis et d’un âge certain, s‘est approché de moi alors que j’étais encore en train de plier mes fils :

- Vous ne jouez pas l’Auvergnat ? J’adore l’Auvergnat.

- Non, nous ne la jouons pas. Mais c’est une belle chanson, c’est vrai.

- Et Brave Margot…Ah, Brave Margot, j’aurais bien voulu l’entendre, Brave Margot…

- C’est sûr, elle est bien.

- Franchement, je m’attendais aussi à entendre les Bancs publics. C’est une chanson qui a fait scandale à l’époque, vous savez. Du grand Brassens. J’avais vingt ans, alors, vous pensez si c‘est une chanson qui nous a marqués, nous les jeunes.

- C’est vrai, mais voyez-vous, on peut pas tout jouer en une soirée. Il y en a cent quatre vingt deux.

- Cent quatre vingt deux ! Ah, fant’putain, en effet ! Mais quand même, les plus connues, c’est beau et ça fait plaisir. Et les Copains d’abord ? Vous jouez pas les copains d’abord non plus ?

J’étais agacé. Faut dire que je suis toujours agacé quand il faut plier des fils. Dominique, lui, il est plus calme. Il lambine, il prend son temps. On dirait qu’i fait son lit. Il enroule, il range bien ses cahiers dans un sac, sac que j’avais baptisé « western » parce que c’était un joli vieux sac de cuir jaune un peu râpé, avec des lanières partout. Souvent aussi il volait à mon secours pour rabattre mon pupitre métallique dont j’étais en train de torturer les organes dans tous les sens sans trouver la solution du labyrinthe.

- A ce que je vois, vous avez dû vous faire chier pendant une heure et demie, ai-je dit un peu brusquement au Monsieur.

- Ah, non alors ! Pas du tout. C’était magnifique…. Vraiment. Je croyais connaître Brassens, mais là, je suis surpris.

Puis, après une petite pause :

- Vous voulez boire un coup ?

Et pendant que nous prenions notre bière, les coudes serrés dans la cohue, il me dit, pensif, un peu mélancolique même :

- Ouais. J’croyais mieux connaître. J’crois que je vais m’acheter des disques.

J’ai su alors que le spectacle lui avait bien plu.

Scandale sur un titre

C’était dans une auberge perdue au milieu des prairies et des marais et c’était l’hiver. En février je crois. Nous faisions un week-end performance : Vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. Nous en sortions fourbus.

Comme j’ai aimé ces concerts. ! Nous sommes venus deux années de suite. Pendant que les gens arrivaient, s’installaient en discutant dans la petite salle, Dominique et moi allions prendre l’air, parlions de choses et d’autres et les brouillards gelés alentour s’accrochaient aux prairies. Dominique rêvassait le nez dans des étoiles transies et les mains bien au chaud dans ses poches. Dominique pose toujours un regard interrogateur, métaphysique sur ces intelligences lumineuses, là-haut qui le fascinent.

Puis nous entrions. Les vitres ruisselaient de buée. Nous serrions des mains et nous nous préparions à jouer. On nous montrait du doigt ou du menton.

Ce soir-là, un petit gars un peu bedonnant, la mine poupine et le cheveu bien cranté, est venu nous saluer et nous présenter sa jolie petite femme. Il devait l’aimer, sa femme, parce que tout de suite il s’est mis à faire le fanfaron avec « les artistes ».

- Ah, quel plaisir ! On va entendre du Brassens ! J’les connais toutes. Toutes ! Ca fait quarante ans que j’l’écoute, moi, le gars Brassens …

Sa petite femme acquiesçait et buvait des yeux son petit bonhomme de mari au ventre discrètement replet. Ils étaient vraiment charmants.

Dominique est alors subitement monté sur la scène, il a récupéré sa grosse bible, les œuvres complètes, il a ouvert l’ouvrage vers la fin puis, étalant le livre sous le nez du couple médusé, à la page « S’faire enculer » :

- Et celle-là, vous la connaissez ?

La petite dame a rougi jusqu’aux deux oreilles, qu’elle avait d’ailleurs joliment duveteuses, mais elle a ri en même temps. D’un petit rire polisson, à peine étouffé.

Le petit ventre a froncé les sourcils, il a fait semblant de regarder la partition sans s’attacher au titre et, grand seigneur :

- Non, celle-là, j’la connais pas.

Moi, l’insolence m’avait arraché des larmes de rire.

Pas méchant pour un sou, Dominique. Un taquin.

Je l’ai vu après, au cours de la soirée, discuter bien amicalement avec ce couple sympathique, en prenant un pot.

Des gammes avant toute chose

Après une première partie, nous nous étions installés avec le public pour prendre un pot. Le hasard avait fait que nous nous étions assis à côté d’un tout petit bonhomme, tout sec et tout nerveux.

Il portait de grosses lunettes de myope, il avait la bouche un peu taillée en biseau, une mèche rebelle balayait son front et il était un peu voûté. Il ressemblait à Jean Paul Sartre dans sa période maoïste.

Forcément, il en vint à nous interpeller. Dominique était en pleine forme mais moi, j’avais la voix qui se cassait, éraillée. Nous en étions à la huitième heure de concert en deux jours, quand même.

Sartre nous enseigna alors qu’il fallait soigner, entretenir, travailler, échauffer, entraîner la voix. Il était lui-même chanteur dans un groupe, à La Rochelle.

Tous les matins, dans sa salle de bain et devant la glace, il faisait des gammes, lui. Oui, Messieurs !

Et il nous montra.

Comme font les bébés quand ils remuent les lèvres très vite et qu’ils y passent leur main et qu’ils font «brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.»

Mais là, c’était un bébé chanteur. Le « brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr » s’articulait plaisamment, se modulait habilement pour donner la gamme complète, du Do jusqu’à l’octave. Les lèvres remuaient et s’agitaient dans un tremblement frénétique.

C’était gentiment grotesque et absolument désopilant. Tellement que le bonhomme n’arrêtait plus de nous montrer et répétait à l’envi ses singeries de mélomane. Les gens regardaient ce vieux fou nous donner la leçon.

Sartre en vint à demander sa récompense. Pouvait-il monter sur scène avec nous et chanter une chanson ? Il connaissait par cœur « le Mauvais sujet repenti ».

A la reprise, il chanta donc, d’une petite voix fluette, juste cependant : « Elle avait la taille faite au tour, les hanches pleines… » Dominique l’accompagnait.

Resté en bas, j’étais malade de rire.

Sartre cabotinait à son aise, se dandinait sur ses petits pieds vernis et se déhanchait comme une demoiselle.

Puis il voulut en chanter une autre, puis une autre encore. Nous dûmes finalement faire les gros yeux pour qu’il consente à reprendre sa place dans le public…

Sartre, vous dis-je !

Le bidon d’huile en moins.

Entre Sète et Montpellier

Je les avais invités à participer à mon répertoire et je les avais accompagnés sur « Dans l’eau de la claire fontaine.»

Un moment inoubliable. Si ce n’est avant le concert, une discussion sur la Tchétchénie, que j’avais eu la maladresse de provoquer, et qui m’avait fait froid dans le dos. Tout musiciens que nous fussions, nous ne voyons pas exactement les choses de la même façon, c’est le moins qu’on puisse dire.

Bref, là n’est pas, aussi grave soit-il, mon propos.

J’avais évidemment parlé de Brassens, de son oeuvre, de sa vie, de Sète.

A l’entracte, c’est un gros gars qui est venu me trouver, un géant, la moustache généreuse retombant en halliers sur ses lèvres sanguines. Nous sirotions du vin chaud. Il me surpassait d’au moins deux têtes et je devais me tordre le coup et lever la mienne pour n’apercevoir, finalement, qu’une pomme d’Adam.

- Ah, c’est bien ! Bravo ! Je voulais vous féliciter…Et de sa main large comme une enclume, il me rudoyait amicalement l’épaule.

- Mais vous vous êtes trompé, pour Sète, poursuivit-il, goguenard.

- Ah ? C’est possible…

Je revenais justement de Sète où j’avais été invité pour le vingtième anniversaire de la mort du Poète et peut-être avais-je commis une erreur de date ou de lieu en y faisant allusion.

Le gros gars benêt, là, devant moi, avait l’air sûr de son fait et quoi qu’il fût d’aspect débonnaire, ses mensurations étaient de nature à refroidir toutes velléités de controverse.

- Oui, déclara t-il, Brassens était de Montpellier.

J’étais amusé par ce gros bonhomme et sa non moins grosse erreur.

Je lui souris.

- Ah, non, Brassens est né à Sète.

-Non, non, j’vous dis. Je suis chauffeur routier. Alors, vous savez, du pays, j’en vois et quand je passe à Montpellier, je m’arrête toujours sur sa tombe. Parce que Brassens, c’est pour moi, etc.…etc.

Je me suis dit que ce Monsieur, dans son rude métier, devait souvent se tromper de route… ou de client. Voire, dans le privé, de tombe ou d’enterrement.

C’était avant la vulgarisation du GPS, c’est vrai, mais quand même.

…Et pour une escalope

J’étais derrière ma table et je me languissais. Des gens venaient, discutaient, palpaient le livre.

J’en avais tout de même signé une dizaine dans l’après-midi.

J’allais donc plier les gaules quand une petite femme aux allures pressées, qui allait passer son chemin et filer vers un autre destin, entraînant par la main une fillette, s’arrêta tout net devant ma table en poussant un petit cri de franche surprise :

- Ah, Brassens !

- Eh oui…

Elle prit le livre, parcourut la quatrième, revint à la couverture, fit la moue et déclara :

- J’ n’aime pas Brassens….

J’étais déçu. Cette petite bonne femme alerte m’était en effet soudainement sympathique.

- Ca arrive, dis-je comme un corniaud.

- Enfin, c’est pas que j’n’aime pas. C’est que je comprends pas tout. Voilà.

- Ca arrive, m’entendis-je récidiver comme un triple idiot.

- Mais vous savez quoi ?

- Ben non…

- Je vais vous en acheter deux…

Je ne comprenais pas. Retrouvant un semblant d’esprit, je m’interposai tout sourire :

- Il ne faut pas acheter des livres qu’on…. Qu’on n’aime pas.

Il faisait vraiment trop chaud ou alors nous avions trop forcé sur les demis. J‘avais failli dire « qu’on ne comprend pas ».

- Oui, mais mon mari est un vrai mufle, un phallo qui ne fait rien à la maison, pas un plat, pas un coup de balai, n’étend jamais le linge, ne fait strictement rien des choses ménagères…Rien.

J’étais évidemment sidéré de tant de confidences spontanées et hors sujet et j’attendais la chute avec effroi.

La petite femme s’excitait. Elle poursuivit :

- Il ne fait que les courses chez le boucher. C’est tout. Et vous savez pourquoi ?

- Ma foi, non.

Elle sembla s’agacer de tant d’ignorance de la part d’un écrivain.

- Eh ben, mon mari il adore Brassens. Et le boucher aussi, et quand ils sont tous les deux, ils en profitent, ils passent des temps infinis à parler de Brassens.

- Ah, c’est curieux, aggravai-je mon cas.

- C’est comme ça. Alors, vous allez m’en signer deux et je vais leur offrir. Ca, ça va leur faire plaisir…

Je m’appliquai à deux belles dédicaces, remerciant in petto ce boucher poète et ce bonhomme de mari phallocrate.

Brave dame ! Je la revois encore, tout excitée et tellement authentique !

Au dîner, je conseillai à Patrick de varier un peu et d’organiser parfois des signatures dans les boucheries charcuteries.

Il se trouve qu’il s’y trouve aussi des gens férus de poésie.

10:15 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : litterature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET