05.08.2011

Lettre à un ami - 3 -

Cher Gustave,

Cher Gustave,

Suis ravi d’avoir reçu de tes nouvelles. Je te pensais parti vers quelque villégiature, comme la grande majorité des gens du mois d’août, mais je vois que tu as - encore - préféré rester en ton jardin, pour y cultiver - encore - ton insatiable misanthropie. Ceci dit plaisamment car, comme je t’ai dit souvent, la misanthropie n’est, en fait, que le dépit amoureux de celui qui a trop aimé les hommes et s’en est forcément retrouvé Gros-Jean comme devant.

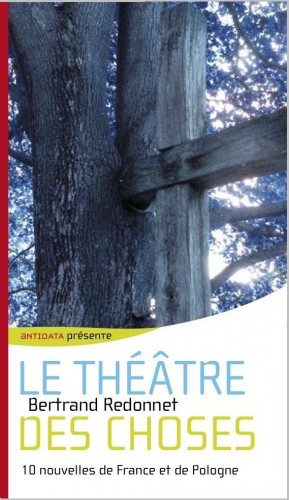

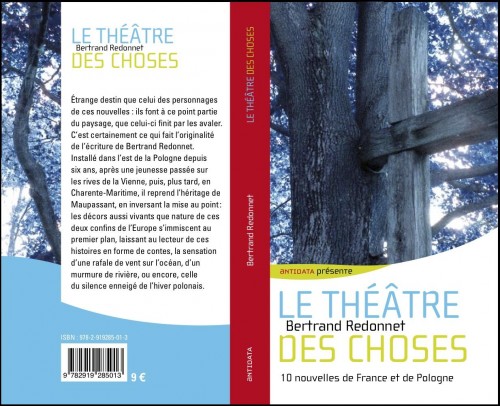

Merci d’avoir lu Le Théâtre des choses. Je suis vraiment fier que tu y aies trouvé du plaisir et suis très sensible à tes compliments, que je sais être sincères.

Tu soulignes cependant la présence de cette croix sur la couverture. Tu dis avoir une interprétation que tu me livreras une fois que je t’aurai donné la mienne.

Bien. Tout d’abord, pour avoir publié plusieurs fois, tu sais bien que le choix de la couverture échappe généralement à l’auteur. Dans le cas présent cependant, j’avais fourni à l’éditeur tout un lot de photos prises ici, en Pologne, dont celle-ci sur laquelle s’est portée sa préférence.

Elle est extraite d’images que j’ai faites dans un vieux, très vieux cimetière orthodoxe abandonné, près du village de Gnojno. Un cimetière qui a dû être désaffecté en 1918, quand l’occupation russe a pris fin et, en même temps qu'elle, l’orthodoxie obligatoire en matière de religion. Ce lieu m’a fasciné avec ses tombes écroulées, étouffées sous le lierre et la ronce, ses croix aux deux branches vermoulues, ses bruissements d’insectes, sa touffeur, son inquiétant silence. Quand on marche ici, sur des sépultures qu'on ne voit qu'à peine, qu'on devine sous la végétation rampante, on est sur cette frontière ténue qui sépare archéologie et profanation. Seule la quantité de temps qui a ruisselé sur les mémoires, partout, distingue l’une de l’autre.

J’avais d’ailleurs écrit un texte sur ce lieu; texte que tu peux consulter ici, si ça n’est déjà fait.

L’éditeur du Théâtre des choses m’a donc dit que lui plaisait beaucoup, dans cette photo, le mélange entrelacé des choses humaines et des choses de la Nature. Ce qui est une constante des dix nouvelles du recueil.

Pour ma part, quand je regarde cette photo, avant comme après sa publication, j’y vois, naivement, l’expression symbolisée du retour du Grand Pan, finalement victorieux des religions monothéistes qui l'avaient expulsé, avec la violence que l'on sait, des poésies de l'esprit. Et cette vision des choses correspond bien, dans mon esprit, au Théâtre des choses.

Le grand Pan est mort. Une grande pensée de Pascal ! Le cri victorieux, aussi, de l'église chrétienne.

De toute façon, chacun lira sur cette couverture ce qui lui plaira de lire. D'aucuns ne verront que la croix sans voir l'essentiel : le chêne qui la dévore. Je m’attends donc aux réflexions de quelques fâcheux, promptement enclins au procès d’intention de surface pour éviter d'avoir à regarder plus loin que le bout de leur nez…Des fois que…

Cher Gustave, tu me demandes aussi comment je fais pour être aujourd’hui complètement remonté contre l’édition numérique après en avoir fait les éloges et comment je vis cette « apostasie », comme tu dis malicieusement.

Je te dirai tout ça dans une prochaine lettre.

Pour l’heure, je dois te laisser. Pendant mon mois d’absence, l’herbe abondamment arrosée par les tièdes orages de juillet, a envahi mon territoire et je dois profiter des quelques jours de beau temps que le ciel polonais nous accorde en ce moment, pour essayer de juguler ses ardeurs dionysiaques.

A très bientôt.

Porte- toi bien

B.

15:00 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.08.2011

Entre "Zozo" et Le "Théâtre des choses"

Un article de La Nouvelle République

17/O7/11

Bertrand Redonnet : drôles d'histoires de Zozo

Originaire du Poitou, vivant en Pologne, l'auteur était hier à l'ouverture de Contes en chemin à Sainte-Eanne. '' Le travail salarié bouffe la vie des gens ''.

Jean-Jacques Épron, hier à Sainte-Eanne, interprétant le personnage de Zozo. Une critique sociale pleine de drôlerie et de tendresse.

|

C'est qui, Zozo ? Bertand Redonnet réfléchit deux secondes. « C'est un vieil anar. C'est le plus sincère des rebelles puisqu'il l'est sans le savoir. » Zozo vit à contre-courant. Il est chômeur à une époque - on est dans la France gaullienne - où le chômage n'existe pas.

|

Yves Revert

11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.08.2011

Lettre à un ami - 2 -

Cher Gustave,

Le mensonge et la falsification désormais institutionnalisés dans les moindres détails de la vie, tel est le titre que je pourrais donner à mon envoi d’aujourd’hui.

Mais écoute plutôt.

Contraint, en France, d’acheter une carte SIM pour un portable, la nôtre étant polonaise et l’opérateur-voyou surtaxant de façon obscène les communications à l’étranger - allant même jusqu’à me faire payer une partie des communications que je recevais - j’eus la désagréable surprise de constater que la technologie marchande ne l'entendait pas de cette oreille et qu’on n’échappait pas aussi promptement aux mailles de son filet : le susdit opérateur-voyou avait pris la précaution de bloquer mon téléphone. Pas question de s’en servir avec un éphémère forfait acheté à la sauvette et à l’étranger !

Me voilà donc également contraint d’acheter un portable de pacotille (24 euros), ou de balancer à la poubelle cette carte SIM, nouvellement acquise dans une maison de la presse pour 15 euros.

Entre parenthèses, comprends aussi que je vis en zlotys et que ces sommes taillées dans mon budget sont à multiplier par 4. Bref…

Résigné, j’achète donc et me lance dans la lecture de la notice d’emploi…Un casse-tête chinois pour mézigue.

Et là, brave Gustave, j'en suis tombé le cul par terre ! Toute une rubrique était en effet consacrée à « comment faire croire à un quidam qui vous ennuie avec son bavardage que vous êtes obligé de le quitter sur-le-champ parce que vous avez un appel ? »

Tout est scrupuleusement expliqué là-dedans, la manœuvre frauduleuse bien détaillée. Très didactique. On irait presque jusqu’à te dire quelle expression il faut donner à ton visage, moue d'agacement feint et soudain, sourire d’excuse ou autres mimiques de tartufe.

Des détails, me diras-tu, toujours prompt, tel que je te sais, à ne t’alarmer de rien…Non, Gustave. Quand l’hypocrisie, la tromperie, la mystification, la dissimulation, la duplicité sont à ce point reconnues comme comportement social normal, qu'elles sont sociologisées, (et même utilisées comme arguments de vente), c’est que l’état des rapports entre les hommes a atteint le stade ultime de la putréfaction.

Ce n’est là, dans ce petit bout de papier, qu’une minuscule partie d’un iceberg gigantesque et monstrueux. Cet artifice marchand est une récupération très habile des perversités et il est aussi d’une redoutable intelligence quant au profit qui peut être tiré d'un état des lieux préalablement fait et, à juste titre, jugé lamentable.

Ah ! solitude, comme je ne te hais point !

Bien à toi

B.

15:23 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.08.2011

Lettre à un ami - 1 -

Mon voyage sur tes lointains rivages se termine et, n’ayant eu l’heur de t’y croiser, je t’en confie quelques bribes.

Côté ciel, ce fut à peu près constant dans la morosité. Je pensais pourtant qu’ayant à parcourir plus de 2500 km vers le sud-ouest et à travers quatre pays - la Pologne, le Nord de la Tchéquie, l’Allemagne et la France - j’allais rencontrer différentes humeurs atmosphériques et forcément découvrir quelque part un coin de ciel plus serein. Que nenni ! Parti sous une pluie battante, je suis arrivé sous d’opiniâtres crachins qui flottaient comme des vagues et suis revenu sous les orages brutaux du climat continental.

Les nuages partout m’ont poursuivi de leur morne assiduité.

Les Sudètes ruisselaient, et, plus loin, Prague, perle posée, selon Goethe, sur la couronne de l’Europe, était en bruine ; une bruine labyrinthique où je me suis carrément perdu.

L’Allemagne, enchevêtrement monstrueux d’autoroutes encombré des mille et mille non moins monstrueux camions du flux tendu de l’hystérie économique, s’était camouflée sous des brouillards que la Toussaint n’aurait pas reniés.

La France - exception faite pour l’Alsace où la plaine s’enivrait de lumière - la France qui depuis des mois se plaignait de trop de beau temps, m’offrit le visage maussade des jours de pluie. J’aurais pourtant bien voulu en goûter un peu, moi, de cette sécheresse honnie du laboureur !

Non, je n’ai vraiment pas eu de chance avec les nuages !

Mais foin des paranoïas météorologiques : je n’étais pas parti à la recherche d’un beau temps qui m’aurait bronzé la pia. J’étais parti respirer l’odeur de mon pays et toucher l’épaule bienveillante de quelques amis. Les paysages, qu’ils soient gris, qu’ils soient bleus, qu’ils soient humains ou qu’ils soient géographiques, sont les chambres d’écho des souvenirs et les repères immobiles du temps qui fuit.

J’ai donc vécu là-bas - ici pour toi- ce que, somme toute, je m’étais proposé de venir y vivre.

Et je me suis étonné de moi-même à Strasbourg : en passant le pont de Kehl, quand j’ai lu cette petite pancarte blanche «FRANCE», les yeux m’ont picoté et…oui, pour tout te dire, sont devenus humides. Ça remontait de loin. Emotion cachée. Insoupçonnée. On a, comme ça, en soi, de petits incendies qui brûlent à feu couvert et qu'un souffle fait crépiter.

Il faut quand même que je te signale une trouée impromptue dans la tristesse du ciel, avec cette journée passée sur l’île d’Aix : du bleu partout, de bas en haut et de haut en bas. Je ne sais cependant quel compte indécis j’ai à régler avec l’Océan. Je le trouve beau, puissant, énigmatique, envoûtant, mais, après une journée passée à le regarder bomber le torse, je m’y ennuie. Il m’ennuie. Je n’ai rien à lui dire de l’intérieur. Ses roulements, ses vagues, ses mouettes, ses algues, ses brumes lointaines, ses sables, ses rochers m’apparaissent très vite d’une affligeante monotonie. D’un décor convenu. L’Océan ne me fait pas rêver longtemps. Je ne l’admire pas. Son orgueil et ses prétentions à l’infini m’agacent. Je ne le respecte, je crois, que comme source première d’éclosion de la vie sur la machine ronde. C’est un respect tout intellectuel. Et ce genre de respect, tu le sais, ne suffit pas pour aimer durablement.

J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.

J’ai parcouru des chemins qui m’étaient familiers. Des chemins deux-sévriens bordés de murailles englouties par les lierres et la ronce. J’aime la ruralité dispersée de ce département. On sent bien que des hommes de chair et d’os y vivent encore. A l’autre bout du pays, dans la région au sud de Paris, les paysages avaient été à vomir d’ennui avec leurs chaumes jaunes, déserts, silencieux, mornes, et leurs routes rectilignes, sans âme, sans arbre, sans mouvement. Des routes artificielles tracées pour ne pas avoir à égratigner un seul poil des immenses propriétés céréalières.

C’est en Deux-Sèvres que je suis allé revoir Jean-Jacques - dont je t’ai déjà parlé -lire publiquement Zozo pour l’ouverture d’un festival au bien joli nom, Contes en chemin. La presse locale m’a fait l’honneur de quelques articles. L’un d’eux présente mon Zozo comme un anar des plus sincères puisqu’il s’ignore en tant que tel. Ma foi, ça n’est pas pour me déplaire. Ce livre continue donc sa petite carrière auprès des lecteurs, ce qui me réjouit.

Tout ce temps, je ne me suis pas approché d’internet. Pas envie, d’autres regards à porter. Ailleurs. Même si je sais bien qu’un écrivain - réel ou prétendu - ne peut guère aujourd’hui faire l’économie d’une présence sur le virtuel… Quoique…Me suis beaucoup amusé des angoisses de Jagoda qui me réclamait à tout bout de champ, à chaque arrêt, sans cesse, une connexion WIFI pour donner à manger à son lapin. Oui, un lapin qu’elle élève sur internet et dont il faut qu'elle nettoie la cage, qu'elle lui donne à boire et tout...…Me suis quand même demandé si on ne vivait pas tous, les enfants et les adultes, dans un monde de fous furieux. Dans un monde qui a réussi à abolir le monde. Nous aussi, on élève des lapins avec nos blogs et nos sites.

Qu’en penses-tu, toi qui vis très bien sans un blog ?

Je séjournais, à ce moment-là, en Normandie. A Balbec, exactement. A la recherche de je ne sais quel temps perdu.

Je t’en parlerai dans un prochain envoi.

Porte-toi bien.

Amicalement

B

11:27 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.07.2011

Sortie dans une semaine environ : Le Théâtre des choses

Bonheur de voir tout le travail mené cet hiver, puis tout celui fourni en collaboration étroite avec l'équipe d'Antidata depuis deux mois, porter ses fruits et se matérialiser dans ce recueil.

Un livre que personne ne réduira en cendres d'un coup de clic caractériel, revanchard, irresponsable et malhonnête !

Bref, un vrai livre chez un vrai éditeur.

16:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

CONTES ET LEGENDES DE PODLACHIE

Présentation

C'est s'approprier les lieux dans ce qu'ils ont d'humain. Et de cette appropriation dépend pour une bonne part la lecture qu'on fera des habitants, des paysages, du ciel, des climats et, in fine, de soi-même, tous ces éléments n'en constituant, en fait, qu'un seul.

Un homme de France né au pied des pics pyrénéens et qui ira vivre sa vie sur la plaine des Flandres, un Lorrain venant camper son voyage sur les rives de l'océan, un montagnard du sud polonais coulant ses jours sous les ciels de Podlachie, aura besoin, plus ou moins exprimé, de rencontrer la mémoire de son habitat d'accueil.

Il en aura besoin pour qu'en son cœur le sentiment d'appartenance vienne adoucir celui, manifeste ou latent, du déracinement.

Pour habiter un autre pays, une autre langue, une autre histoire, une autre culture, un autre climat, ce besoin s'est évidemment présenté à moi.

J'ai fouillé l'histoire et la géographie de cette région et, derrière tout cela, très loin et en même temps aux portes du quotidien, ses contes et ses légendes, récits antiques distribués par l'oralité, comme dans toute région et dans tout pays ; récits qui flottent autour des hommes, sans qu'ils n'en devinent forcément la présence.

Le tissu littéraire d'un habitat. Presque sa matière première.

Dans ma langue, J'ai donc repris ici - je veux dire avec les mots que j'emploie pour écrire et décrire et non d'une autre langue à ma langue maternelle - un recueil de contes et légendes de Podlachie, écrit en français par une dame Polonaise, Maria Kasterska.

En quelque sorte, je réécrirai certains contes de ce recueil, je ferai un travail d'écriture, l'auteur elle-même confiant qu'elle s'était attachée à transmettre, alors qu'elle habitait à Paris, sans aucun souci d'écriture.

Il s'agit donc d'ajouter au plaisir de savoir, le plaisir d'écrire.

Si pour vous de lire, alors je serai comblé.

L'auteur

Maria Kasterska est née le 2 février 1894 à Varsovie, dans une famille de propriétaires terriens ruinés.

Son enfance et son adolescence se déroulent en Podlachie. Elle est élève du collège russe de Biała Podlaska, cette partie de la Pologne étant alors sous la botte du tsar.

En 1914, elle émigre en France. Etudiante à la Sorbonne, elle y prépare avec succès un doctorat en littérature *. Elle s'intéresse surtout à la poésie latine et polonaise et aux relations entre la France et la Pologne. Ecrivain prolixe, elle travaille aussi avec la revue « Les nouvelles littéraires », dans laquelle elle publie des critiques aussi bien que ses propres œuvres.

Entre les deux guerres, elle revient en Podlachie pour y organiser des rencontres littéraires avec les jeunes.

Interdite de publication dans les revues polonaises par les communistes, elle habite à Paris, 7 rue du Daubenton, dans le 5ème arrondissement. Ses contes et légendes de Podlachie sont écrits en français et publiés en 1928, à Paris par la librairie Ernest Leroux.

Elle fut la première et, à ma connaissance, la seule femme à être couronnée du prix de l'Académie.

Décédée en 1969, elle repose au cimetière polonais de Montmorency.

Dans les dernières années de sa vie, elle a épousé un Roumain qui garde aujourd'hui précieusement ses œuvres. Ses amis ont fondé à Paris une bibliothèque roumaine, Pierre et Marie Segresco, 39 rue Lhomond, mais l'accès à cette bibliothèque est aujourd'hui curieusement inaccessible.

* Les familles nobles parlaient français et enseignaient le français à leurs enfants

La Podlachie : Eléments tirés de la préface de Maria Kasterska

Podlachie, en polonais, Podlasie, désignait une province située entre la Lituanie et les provinces de Mazovie, de Lublin et de la Prusse orientale. Elle est aujourd'hui à l'extrême est de la Pologne.

Son étymologie a deux écoles. L'une prétend au las polonais, la forêt, et pod, tout près, tout près de la forêt donc, tandis que l'autre s'en réfère aux Lach, tribu polonaise installée sur l'emplacement actuel de Varsovie. Tout près des Lach. Dans les actes du pape Innocent IV accordant en 1253 cette terre à Boleslas, prince de Cracovie, elle porte cependant le joli nom latin de subsylvania.

La Podlachie était habitée par un peuple énigmatique, les Jadzvingues, tribu sauvage renommée pour sa bravoure et dont aucun historien n'a encore déterminé avec certitude les origines.

Certains en font une tribu scandinave, d'autres prussienne.

Le géographe grec Strabon nomme parmi les différentes tribus Sarmates, celle des Jadzvingues et situe son habitat sur les rives du Danube. Il décrit ces Jadzvingues comme bien armés, hommes et chevaux recouverts d'une cuirasse de métal. Ovide, dans ses lettres d'exil, parle également d'une tribu nommée "les Jadzvingues." Ils auraient également été présents dans la plaine hongroise où ils se seraient appelés les Yasok, ou Yazygues. Ils sont mentionnés dans cette plaine du temps d'Alexandre le Grand et lorsque Trajan entreprit la conquête de la Dacie (actuelle Roumanie) ils s'unirent aux Daces. Plus tard, effrayés par les Huns, ils remontèrent au nord et s'installèrent en Podlachie.

Ils ne furent soumis au royaume de Pologne qu'en 1282.

C'est donc les contes et légendes de cette région que j'habite, cette mémoire d'un peuple énigmatique, que je tenterai de vous faire partager.

_______________

La Cigogne

Non, ça n'est pas vraiment très habile de commencer de la sorte. Je crois savoir que ce début fut déjà utilisé pour ouvrir d'autres contes et légendes.

En des temps jadis...Hum, c'est mieux. Mais ça fleure encore un peu le déjà vu....Autrefois, alors ?

Allons-y pour autrefois. C'est un mot passe-partout.

Autrefois, donc, en ces temps reculés où les Jadzvingues nomadaient encore sur les plaines de Podlachie, vivait parmi les hommes un pauvre hère, ce qui n'est pas très original, et de cœur foncièrement honnête, ce qui l'est déjà beaucoup plus, s'agissant d'un homme.

Cet honnête homme, cet homme honnête plus exactement, hélas, n'aimait point à réfléchir. Disons qu'il n'était pas très futé dans sa tête loyale.

Il advint qu'il reçut, gravé sur de l'écorce de chêne, un message de haute tenue et qui le priait de se rendre chez le grand Péroun, dieu des foudres et des tempêtes.

L'homme bon ayant diligemment obtempéré - comme tout homme destinataire d'une divine missive l'eût fait - s'entendit alors confier une mission de la plus haute importance.

Voilà, lui dit la puissance céleste, un sac très lourd. Je te serai éternellement reconnaissant et ton nom méritera d'être inscrit sur le front des nuages si tu le portes jusqu'au Bug et l'y jettes très loin, parmi les remous les plus profonds...Je t'ai choisi parmi tous les Jadzvingues parce que tu es bon et honnête. Car il s'agira de te garder d'ouvrir ce sac, sous quelque prétexte que ce soit.

Va, mon ami, et que le Bug engloutisse à jamais ce fardeau !

Notre homme était perplexe, on s'en doute sans doute, mais promit cependant d'obéir.

Chemin faisant, il arriva au cœur d'une petite clairière qu'inondaient les pâleurs de la lune.

De esprits menaient là grands tapages, dansaient, s'enivraient, chantaient et, même, se livraient sur les mousses du sol à de suaves et frénétiques plaisirs que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici.

Ces joyeux lutins interpellèrent gaiement le brave homme croulant sous son faix, firent autour de lui une joyeuse sarabande et se mirent en devoir de le gentiment brocarder.

Sais-tu ce que tu portes là, sur ton dos fatigué ? Ce sont tous les vices et tous les malheurs du monde...Et tu vas les jeter dans le Bug sans même les avoir jamais vus ? Mais comment peux-tu prétendre être un homme vertueux si tu n'as jamais vu, de près, les vices et les passions des hommes ?

Ouvre ton sac, regarde-les bien dans les yeux et, ainsi, en plus d'être honnête, tu seras devenu un sage parmi les sages puisque, ayant touché de tes mains les luxures, tu les auras bravées...

Le messager du dieu trouva, ma foi, le discours des lutins fort intelligent et, piqué par la curiosité, ouvrit tout grand son fardeau.

Tous les vices et tous les malheurs du monde s'évadèrent alors de leur prison, ricanant et poussant vers la lune des hurlements de joie, accompagnés par les applaudissements des facétieux lutins.

Le pauvre homme, jugeant, un peu tard, qu'il avait été la dupe de ces farfadets, s'en revint tout penaud vers le dieu, assis sur les foudres et les éclairs.

Est-ce besoin de vous dire que ce dernier lâcha la bonde et donna libre cours à son ire ? Et un dieu qui lâche la bonde, ça n'est jamais très bon, certes, mais ça l'est encore moins s'agissant d'un dieu ayant en charge l'administration des orages et des ouragans.

Tu es un mauvais serviteur et un parjure. Je te condamne à l'errance éternelle, d'un point du globe à un autre, tourmenté par l'insatisfaction permanente, en proie aux éternels regrets, sans maison ni patrie.

Et le dieu saisissant un morceau du charbon avec lequel il avait coutume d'allumer les foudres, en frappa le pauvre homme, au niveau des deux épaules.

Le coupable aussitôt se métamorphosa en cigogne et le grand oiseau garda sur ses ailes l'indélébile stigmate de sa faute.

Dès lors, la cigogne n'a cessé de vagabonder, des plaines de Podlachie aux antipodes de l'Afrique, jamais chez elle.

Qui pleure son nid en quittant chaque automne la patrie des Jadzvingues et qui regrette amèrement la tiédeur des climats de ses exils méridionaux, chaque équinoxe du printemps revenu.

*****************

La légende des âmes

La solitude de l'âme, chantée par les poètes et, plus trivialement, auscultée par les mécaniciens de la psychanalyse et de la psychiatrie, ne serait en fait, si j'en crois les mots de cette légende, que le résultat d'une grossière erreur de calcul.

La solitude de l'âme, chantée par les poètes et, plus trivialement, auscultée par les mécaniciens de la psychanalyse et de la psychiatrie, ne serait en fait, si j'en crois les mots de cette légende, que le résultat d'une grossière erreur de calcul.

Mais oyez plutôt...

Quand le grand manitou créa le monde, il créa d'abord des âmes, puis des individus censés bientôt en porter chacun une.

Hélas, au moment de la distribution, il s'aperçut qu'il s'était, dans sa frénésie créatrice et tout parfait qu'il fût, fourvoyé et avait en son céleste atelier conçu deux fois plus d'hommes et de femmes qu'il n'avait façonné d'âmes.

Le problème était ardu. En supprimer ? Allons, allons, soyons sérieux...Un créateur sacré, ça crée. Ça ne supprime pas. L'élimination pure et simple est d'essence humaine, pas divine.

Mais foin des entourloupettes ! Comment résoudre la délicate équation ?

Cependant qu'il réfléchissait, se traitant in petto de gars de rin et de fichu distrait, le grand manitou avisa son glaive d'or incrusté de diamants, négligemment posé là, à ses côtés, sur un nimbostratus des plus moelleux.

Oui, je vous sens un peu dubitatifs, là. Pourquoi un dieu posséderait-il un glaive ? Pour quoi faire ? Un dieu belliqueux ? Irascible ? Paranoïaque ?

Je n'en sais rien. Je vous raconte tel que j'ai entendu raconter et je n'ai jamais vu de dieu de ma vie...Disons que ça lui servait d'ornement. Il y a bien des gens qui ont chez eux de vieilles lampes de chevet du 18ème (siècle pas arrondissement) et des lampions dernier cri pour économiser l'énergie, un ordinateur, un téléphone portable...Pour quoi faire une lampe de chevet style Directoire, hein ?

Bon...les goûts et les couleurs...

Mais foin encore une fois des entourloupettes ! On cause, on cause et on ne s'occupe pas de l'ardu problème du grand manitou...

Le glaive, donc...Voilà l'instrument qui tranchera la question. Ultima ratio deorum.

Le grand manitou, brandissant son glaive qui ne lui servait à rien sinon à décorer ses nuages, coupa donc les âmes en deux et en distribua une moitié aux hommes et l'autre moitié aux femmes. Puis, se frottant les mains et bienheureux de s'être si facilement tiré d'embarras, il se reposa longtemps en ses sphères éthérées.

Là, c'est moi qui suis dubitatif. Je verrais plutôt une pagaille énorme, un brouhaha inextricable, une ruée, une foire d'empoigne, une bousculade, certains et certaines emportant une âme entière et les autres, bernique, étant condamnés à ne pas en avoir, ce qui, convenons-en, expliquerait pas mal les déboires futurs de l'humanité...

Mais, tout agréable que me soit cette interprétation, ça n'est pas comme cela qu'il en advint et il faut dire les légendes telles qu'elles nous ont été transmises. Non mais, des fois !

Chacun s'en fut donc avec sa moitié d'âme et n'eut désormais de cesse qu'il n'ait retrouvé de par le vaste monde, l'autre moitié, l'âme sœur....

Bonheur à ceux et celles qui ont eu de la chance - ou du flair - et qui réussirent à recoller les deux morceaux, réalisant ainsi l'harmonie parfaite, les autres étant voués à une perpétuelle quête, à la solitude et à la mélancolie.

Mais comme les âmes étaient, au départ, toutes ressemblantes et, partant, les moitiés itou, que d'erreurs, que de vilaines surprises, que de méprises et..... Que de vaisselle cassée dans les chaumières !

Image : Philip Seelen

*****************

La légende du temps

Harassé, il dut bientôt s'adosser au tronc d'un grand pin esseulé sur le désert des champs et, inspirant très fort, levant la tête sur les nuages, fermant les yeux, il implora pour qu'apparaissent bientôt dans les brouillards dansants les premières maisons d'un village.

Les premiers sons d'une voix fraternelle.

Il le fallait avant que la nuit n'engloutisse tout et que ne se mettent en maraude les bêtes sauvages des ténèbres... Sans quoi...

Mais son corps glissa lentement, ses jambes plièrent, il s'accroupit là, sous les morsures blanches du vent, et il s'assoupit.

Il fit encore un effort, secoua la tête, tenta d'ouvrir les yeux, reposa son front sur ses mains et finit par sombrer.

Tu es las, voyageur, très las...Tiens mon bras, prends appui sur mon épaule et viens...Il te faut encore longtemps marcher sur la plaine pour parvenir jusqu'aux hommes. Mais viens un moment te reposer chez moi.

Un vieillard parlait, qui tournait en rond aux côtés du voyageur. Un vieillard plus gris que les horizons, plus blanc que la neige, un vieillard affreusement maigre, sans âge humain tant il semblait surgi de la nuit des temps.

Tant il semblait aussi se confondre avec la plaine noyée de brumes, faire corps avec elle.

Dans son regard dansait pourtant une lumière sublime, étincelante, plus éclatante qu'un soleil au zénith... Il portait sur son front un diadème étrange et ses gestes étaient robustes et francs, sans une ride.

Viens te reposer un peu... Mon palais est là, tout près de toi.

Et un palais de glace et de neige aux murs transparents, recouverts de fleurs et de richesses inouïes, de perles d'or et de ruisseaux de diamants, s'ouvrit alors devant les yeux épouvantés du voyageur.

Ne t'effraie pas...Les richesses que tu vois là ne sont que des reflets. Elles sont tout ce que le monde possède de plus précieux. Elles sont les pensées de ce monde.

Je les recueille une à une dès qu'elles sont exténuées. Comme des fruits blets, sans odeur et sans saveur. Là, elles s'endorment d'un sommeil de glace pour retrouver un jour tout l'éclat que la fréquentation les hommes avait terni, sali, déformé, galvaudé, anéanti.

Car ces richesses resplendissantes, quand elles se sont longtemps assoupies ici, s'envolent à nouveau de par le vaste monde, alors la glace autour d'elle fond et la pensée retrouve tout son éclat, toute sa vitalité, tout son espoir, toute sa force originelle.

Et les hommes lui font alors la fête, s'écrient, hurlent, dansent, souvent même s'entre-tuent pour la mieux posséder et cette idée nouvelle, qui, en vérité, est bien plus vieille qu'eux-mêmes, aussi vieille que le monde est vieux, trompe, abuse et nourrit leur passion, leur vanité et leur orgueil.

Mais, balbutia le voyageur transi, qui es-tu en ton palais de glace et pourquoi tournes-tu ainsi perpétuellement en rond ?

Viens te reposer chez moi. Tu y trouveras le repos avant de reprendre, peut-être, un jour lointain, très lointain, ta marche sans but, ta marche sans raison, ta marche à la rencontre des hommes improbables, sur les neiges et le froid des plaines de Podlachie.

Je suis le Temps qui fuit, qui endort, et qui revient en songe.

*****************

La maison

Je m'étais arrêté là parce que le décor et les parfums de résine chaude auraient pu faire croire, en fermant doucement les yeux, qu'on se trouvait, non point à une cinquantaine de mètres de la Biélorussie, mais bien de l'autre côté du continent, au cœur de l'île d'Oléron.

J'étais donc là à rêvasser et à méditer sur le pouvoir évocateur des paysages et de leurs odeurs, quand j'aperçus un peu plus loin sous la pénombre bruissante de la pinède, dans une petite trouée, une vieille maison de bois, visiblement abandonnée. Rien de bien original, me direz-vous et impatients que je vous sens...

Mais attendez un peu que je vous dise.

Car cette maison, quoiqu’orpheline, solitaire, dégageait pourtant quelque chose d'étrangement présent. Une sorte de palpitation. Le bois, un peu vermoulu, en était propre, les volets en bon état, le toit de chaume non éventré, assez bien peigné même, et la végétation alentour, quoique abondante, semblait plus disposée à la protéger qu'à la vouloir ronger.

Cette maisonnette m'a ému, tant que, lisant bien plus tard le récit de Marya Kasterska, je l'ai spontanément reconnue. Forcément, il ne pouvait s'agir que d'elle. La légende avait soudain un lieu et prenait corps dans mon esprit.

J'ai donc appris que dans cette maison, au temps jadis des Jadzvingues, la clef en était toujours soigneusement disponible, posée sur la serrure. Chacun, à sa guise, pouvait ainsi y entrer.

Et chacun trouvait là un feu qui crépitait dans un grand poêle de faïence verte, une table agrémentée de quelques fleurs séchées et garnie de légumes frais, de fruits et de viande. Dans un coin, tout près du poêle, une couche molle à souhait attendait patiemment qu'on vienne s'y reposer.

Les tourbillons verdâtres du Bug berçaient alors le sommeil du voyageur tandis qu'au-dessus du toit de chaume le souffle de la nuit murmurait une tendre berceuse entre les branches lascives des grands pins et des bouleaux.

Mais un soir, un soir que la neige voltigeait au-dessus de la rivière, avec dans le ciel d'épouvantables nuages noirs qui semblaient vouloir toucher les cimes de la forêt, un étranger survint. Il était très pâle, il était long et maigre, il était vêtu de haillons maculés de boue et il était très triste.

Il se restaura, morose, insensible aux charmes du lieu, avant de s'endormir pesamment, tout crotté encore, sur le lit douillet.

Au matin, il jeta de l'eau sur le feu, fracassa les vases de fleurs, éparpilla dans les sous-bois ce qu'il restait de vivres sur la table et, ayant refermé la porte à double tour, jeta la clef dans les flots tourmentés du Bug.

Depuis lors, la maison est restée hermétiquement close. Bien des gens des alentours, bien des voyageurs - et même un conteur - ont essayé de l'ouvrir et de lui redonner vie.

Mais tous ont frappé vainement à sa porte.

Aussi vainement que s'ils eussent frappé le couvercle d'un lourd cercueil.

*****************

La source et le voyageur

Dans tout le pays des Jadzvingues, on disait de lui qu'il était un vieillard sage, savant et infiniment bon, comme on le dit de tous les ermites, à tel point qu'il semblerait bien qu'il suffit de fuir la compagnie des hommes pour accéder aussitôt dans leur cœur aux statuts éthérés de la philosophie accomplie.

Personnellement, je pense qu'on peut très bien être méchant comme une teigne, con comme un panier et bête comme ses pieds tout en vivant seul au fin des bois ou sur les sommets ensoleillés d'une montagne.

Mais cela n'engage que mes dispositions congénitales à la suspicion, passons donc outre et faisons fi de mes chicanes personnelles, à la fin !

Car il s'agissait là, dit la légende, d'un Zarathoustra des plus augustes.

Or, il advint qu'un soir de grande pluie, une pluie grise et froide qui fouaillait violemment les feuillages de la forêt, alors que le sage, allongé sur son lit de vieilles branches et d'herbes sèches était plongé dans de profondes méditations - car que peut bien faire un sage le soir au fond des bois sinon méditer, hein, je vous le demande bien ?- il advint donc, disais-je, qu'un voyageur égaré vint cogner à son huis.

Enfin, je veux dire plus précisément que le susdit voyageur secoua énergiquement les ramures qui tenaient lieu de porte, pour signaler sa présence et demander l'hospitalité.

Le sage le fit donc entrer, le sécha avec une lourde couverture qu'il lui enroula autour des épaules, le fit asseoir sur un rondin de bois brut et lui offrit un morceau de viande séchée, arrosé d'un petit verre d'une liqueur préparée avec les fruits sauvages des bois, avant de lui demander, de sa voix douce et chevrotante bien entendu, ce qu'il cherchait en ces lieux secrets où, depuis bien longtemps aucun humain, à part lui bien sûr, ne s'était aventuré.

Je suis venu consulter votre sagesse, lui dit le voyageur.

Car je vis sans vivre, je regarde ma vie passer devant moi sans jamais n'y avoir accès et mon cœur est plein d'un lourd chagrin. Je suis né sous une étoile noire, l'étoile des détresses ineffables et pourtant je voudrais vivre, vivre pleinement mon voyage. Je sens parfois dans mon sang bouillir et mugir l'appel de la joie et du désir de vivre mais cet appel reste obstinément prisonnier de mes mélancolies et ma vie passe comme un songe, comme un rêve inaccessible, comme un autre moi-même, comme une ombre fugitive.

L'ermite, vous vous en doutez fortement, ne répondit pas aussitôt. Comme tous les ermites savants, sages et bons, il caressa longuement sa longue barbe - blanche ? Oui, blanche - fronça le sourcil, plissa le front, qu'il avait évidemment large et puissant, et s'enfuit vers de profondes et amphigouriques méditations.

Enfin, il leva ses grands yeux - bleus ? Oui, bleus - sur le voyageur et lui dit qu'il lui fallait marcher droit, droit devant lui, toujours tout droit, sur le soleil levant. Qu'il avait vu sa destinée.

Tu enjamberas sept grands fleuves et escaladeras dix montagnes avant d'aborder une forêt d'aulnes géants, une forêt noire comme les plus noires des ténèbres. Là, tu entendras une source gazouiller sous les grands arbres. Tu boiras de son eau limpide et ton destin s'ouvrira devant toi comme s'ouvrent les portes d'un palais royal. Car c'est là, sous les aulnes géants, que ruisselle la source de la vie. Tu la reconnaîtras à la puissante émotion qui s'emparera de toi.

Le voyageur se mit alors en marche et marcha longtemps, longtemps, très longtemps. Il marcha des jours et des nuits. Il marcha des lunes et des lunes. Il vit les feuilles des arbres se colorer de jaune et de pourpre, il les vit tomber en tourbillonnant au vent, il affronta le gel et la neige et les tempêtes glacées, il vit les arbres reverdir encore, le soleil plomber la plaine sous ses dards brûlants et puis les feuilles à nouveau venir mourir une à une sur le sol...

Il marcha des années et des années durant. Il marcha jusqu'à l'épuisement, toujours droit devant lui.

Il enjamba bien des rivières et bien des fleuves, escalada bien des montagnes altières, écouta bien des sources tintinnabuler sous ses pas, mais ne sentit pas dans son cœur jaillir l'espoir et la soif de vivre.

Puis, un soir, en proie au dernier des désespoirs, il s'allongea sur le sol humide d'une sombre forêt...Alors, son cœur fit un bond joyeux dans sa poitrine, son sang jaillit et alluma ses veines, son âme fut soudain submergée comme par un doux élixir, l'élixir du bonheur et du désir d'aimer.

Sous son corps meurtri, il entendit nettement, à travers une mince couche de terre et de feuilles mortes, chanter la source de la vie.

Il lui fallait maintenant gratter de ses ongles, voir l'eau et la boire. Il exultait, il souriait, il....il se coucha sur le dos, épuisé.

Plus la force soudain de vouloir encore.

Il regarda les aulnes géants qui se balançaient au vent mélancolique du crépuscule, ferma les yeux, tenta de les rouvrir une dernière fois encore et s'éteignit là.

À deux doigts du bonheur d'exister.

*****************

Le cœur de la femme

On s'affairait dur, ce soir là, dans les gigantesques et célestes ateliers du grand manitou.

On s'affairait dur, ce soir là, dans les gigantesques et célestes ateliers du grand manitou.

Il y régnait la frénésie des veilles de grands évènements et le joyeux brouhaha des derniers préparatifs d'une fête : demain en effet, à l'heure où blanchiraient les nuages, serait créé le vaste monde.

Tandis que les divers aide-manitou vaquaient eux-mêmes à moult vérifications de dernière minute, le maître de céans, grave et sérieux comme (j'allais dire un pape mais c'eût été ridiculement mettre la charrue très loin devant les bœufs), sérieux comme se doit de l'être un grand manitou, alors, était en train de régler minutieusement la course très prochaine de l'astre solaire. Il s'agissait là de ne pas faire d'erreur. Toute la vie sur terre en dépendrait pour une large part.

Un de ses aides vint néanmoins le timidement distraire de ses augustes préoccupations.

Nous avons tout scrupuleusement contrôlé, ô illustre et grand manitou ! Tout nous semble paré pour un monde des plus harmonieux... Nous avons une dernière fois ausculté le cœur des hommes. Il est bien, comme vous l'aviez impérativement recommandé, dur comme le bois de chêne et opportuniste comme le gui qui se nourrit de la souffrance des autres.

Voyez comme la Création avait une curieuse idée de l'harmonie. Mais passons outre, là n'étant point le cœur de la légende et ça nous emmènerait trop loin si nous nous mettions en devoir d'ergoter là-dessus (ndlr)...

Bien, répondit le grand manitou à son céleste ouvrier, sans même se retourner et sans s'extirper de ses profondes méditations quant à la course prochaine du soleil.

L'aide se racla la gorge et, encore plus timidement, se plaignit cependant qu'aucune directive n'avait été donnée quant à l'essence du cœur de la femme et que c'était bien embêtant, ça... Hum...Hum...

Le grand manitou ne répondait pas, toujours penché sur l'astre de feu.

Hum... Hum...se racla derechef l'auxiliaire scrupuleux.

Intervint alors un autre lutin qui accourait d'un atelier voisin et qui s'exclamait, enthousiaste, émerveillé. Aux anges, si j'ose dire.

Je suis allé voir comment seraient les moissons des hommes. J'ai vu des plaines immenses et blondes se courber sous la brise légère et les lourds épis frissonner doucement en se frottant les uns contre les autres. J'ai vu des bleuets aux yeux splendides, j'ai vu des hommes robustes vider les champs, engranger et faire le pain de la vie. Et derrière les glaneuses, j'ai cueilli une toute petite plante aux feuilles finement dentelées, aux fleurs délicatement mauves, et qui avait un parfum frais, un bouquet qui donne le vertige.

J'ai entre mes doigts écrasé une de ses feuilles. Et plus je l'écrasais, plus elle exhalait un arôme encore plus enivrant.

Plus je la tourmentais de ma curiosité et de mon admiration et plus ses effluves se faisaient suaves, folles, sublimes.

Quelle est donc, ô puissant grand manitou, cette plante merveilleuse que vous avez créée là ?

Et le maître de céans, sans répondre à ce petit et second et enthousiaste lutin qui venait le déranger dans ses lumineux calculs, se tourna tranquillement vers le premier.

Cette plante est ce qui te semblait n'avoir pas été créé. Elle est le cœur de la femme.

Laissez-moi maintenant terminer de régler l'alternance des ombres et de la lumière, tel un vaste balancier du temps, de la vie et de toutes choses qui, demain, à l'heure où blanchiront les nuages comme déjà dit, seront le monde.

NDLR encore : Je ne suis pas certain, pour une foule de raisons qui nous emmèneraient trop loin si nous nous mettions en devoir d'ergoter là-dessus, d'être bien d'accord avec l'esprit de cette légende.

Mais les légendes ne sont pas faites pour qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec leur esprit.

Elles sont du vent qui passe. Elles se transforment, voyagent, rebondissent, arrivent jusques à nous, s'arrêtent un instant et repartent à l'autre bout des quatre horizons.

*****************

La légende du rêve

Son cœur en effet était la proie de la plus terrible des douleurs : son fils, son fils bien aimé, le futur souverain du pays des Jadzvingues, étendu sur sa couche depuis des lunes, muet, les yeux obstinément perdus dans le vague, se mourait lentement d’une étrange maladie qu’aucun savant ni sorcier n’était jusqu’alors parvenu à identifier.

Au désespoir, le roi des rois, le bon roi des Jadzvingues, se résolut à faire venir en son palais l’astrologue, celui qui savait lire dans le grand ciel des nuits d'été, celui qui parlait aux étoiles lointaines et prédisait par-delà les horizons.

Il lui enjoignit de se rendre immédiatement au chevet du dauphin et d’en deviner tout le mal. Le lecteur des astres et du grand mouvement des choses veilla alors sur le sommeil de son royal patient et quand Vénus brilla au-dessus de sa couche, l’éclairant d’une fine et pâle lueur qui vacillait, il vit apparaître la maladie qui accablait le jeune garçon.

Ce après quoi, morose, il revint en informer le bon roi.

Parle ! Ne me fais pas languir, parle ! Dis-moi la souffrance de mon fils chéri !

L’astrologue hésita un moment, s'inclina légèrement en frottant sa grande barbe blanche et murmura que le jeune Jadzvingue se mourait d’amour…

À ces mots inattendus, le roi des rois éclata de rire et tendit ses bras charitables vers le savant des firmaments.

Approche, que je t'embrasse ! Approche ! Je te couvrirai d’or et de diamants, astrologue, puisque tu nous délivres aujourd'hui de bien funestes présomptions ! Si le prince est malade d’amour, alors, je saurai le vite guérir. Sois béni, divin astrologue !

Si celle qu’il aime est encore vierge, elle sera sa femme avant que la lune n'atteigne son plein.

Si elle est mariée, alors je déclarerai la guerre à nos plus proches voisins, je placerai son mari aux premières lignes de la bataille, il tombera aussitôt, couvert de gloire et de bravoure (accessoirement de sang, NDLR) et nous fêterons en même temps ses funérailles et le mariage de la veuve et du prince.

(Voyez dès lors comme je ne vous ai point abusés, lecteurs et lectrices, en vous signalant que ce roi était vraiment bon...)

L’astrologue cependant frottait de plus en plus sa barbe en baissant de plus en plus la tête.

Mais, roi des rois, bon roi, on ne peut épouser qu'une femme vivante…

Le roi pâlit, se leva d’un bond et s’écria : Comment ? Que me chantes-tu là, astrologue de malheur ? La femme idéale de mon fils, celle dont il est épris au point d'en avoir sombré, serait-elle morte ?

Elle n’a pas pu mourir, répondit dans un murmure l’astrologue qui se courbait maintenant. Elle n’a pas pu mourir puisqu’elle n’a jamais vécu…

Je l’ai vue néanmoins devant moi, qui dansait sous la lumière étrange des étoiles du ciel…Cette femme est délicieusement belle, roi des rois. La plus belle et la plus inaccessible de toutes les femmes. Ses yeux sont grands et scintillent comme les mille broderies de la nuit, ses cheveux sont noirs et lourds et des reflets d'azur brillent autour de leur long ruissellement, son parfum évoque des rivages inconnus aux couleurs chatoyantes et son corps est plus fin que le plus fin des diamants.

Le prince, hélas, jamais ne la serrera dans ses bras et longtemps se languira encore à vouloir la posséder…Il se languira jusqu’à en mourir bientôt.

Parle, maudit astrologue ! Parle ou je te fais trancher la tête sur le champ, rugit le roi des rois, le bon roi des Jadzvingues …Parle ou je te livre à d’odieuses tortures, je te fais arracher la langue, je te fais dresser un bûcher, je te damne à jamais !

Dis le nom de cette femme !

(Voyez derechef comme je ne vous ai point abusés, lecteurs et lectrices, en vous signalant combien ce roi était bon...)

L’astrologue s’inclina alors très bas, tellement bas que sa barbe en effleura le sol et il chuchota enfin :

Cette femme s’appelle…le Rêve.

*****************

Les Tulipes

Il semblait surgir de derrière le ciel tombé sur l'horizon. Il montait un cheval ordinaire, sans éclat, sans noblesse, et lui-même n'était ni beau, ni resplendissant. Son visage était long, ses yeux semblaient mélancoliques, ses vêtements étaient pauvres sans être des haillons.

De longs cheveux jaunes flottaient sur ses maigres épaules.

La nuit allait tomber et engloutir le monde de ses ombres d'inquiétudes latentes, tant que l'étranger demanda l'hospitalité dans un village tapi aux lisières d'une forêt antique.

Pour prix du gîte et du couvert, il offrit de raconter des contes et de raconter des légendes.

Toute la nuit, sa voix telle une mélopée, décrivit des guerres d'honneur et des princesses enfuies, des fleurs recouvertes de sang, des rois éperdus d'amour ou d'une cruauté sans limites, des aurores flamboyants tels des incendies, des pays inconnus que berçaient les vagues d'un océan, par-delà la forêt et par-delà la plaine, presque par-delà le monde.

L'étranger chantait plus qu'il ne racontait. Sa phrase était longue et douce, rythmée, et son verbe, haut en couleurs, brillait de tous les feux sacrés de la poésie.

Les Jadzvingues étaient sous le charme et la fille du chef buvait jusqu'à l'ivresse les chants du jeune poète. Son âme avide s'envolait très loin, très loin par-delà la forêt et par-delà la plaine, presque par-delà le monde. Un souffle brûlant soulevait sa poitrine et ses grands yeux noirs refermés sur la nuit, levés sur les cieux inconnus, laissaient quelquefois perler entre les longs cils, une larme attendrie.

Quand blanchit enfin la plaine, le poète se tut, remercia, baisa la main de la jeune fille, plongea longtemps ses yeux dans ses yeux, et reprit sur la plaine sa course vagabonde.

La jeune fille le vit qui s'évanouissait entre les herbes sauvages des champs et tomba à genou, par l'amour anéantie....Le jeune poète se retourna, lui aussi éperdu de désir, mais, plutôt que de tourner bride, il fouetta son cheval et disparut au galop.

À partir de ce jour nouveau, la jeune fille, faite femme, ne connut plus que les affres du mensonge. Elle disait des « je t'aime » à un mari qu'elle n'aimait point, elle n'avait de cesse que de lui dire toute sa tendresse et, disant tout cela, s'adressait au poète que les horizons incertains avaient si cruellement englouti. À la mort de son père, son mari devint le chef du village et elle exerça sur tous les villageois un pouvoir sans douceur ni concessions, comme si elle eût cherché à se venger d'un destin contraire et voulu par la laideur de la méchanceté, effacer la beauté d'un rêve fugitif.

Un matin cependant, que l'été montait doucement à l'assaut d'un grand ciel bleu, que tournoyait là-haut l'aigle pomarin, l'étranger réapparut et, prostré devant elle, lui chanta la fin de son errance et toute l'espérance de son amour.

La femme le dédaigna, le repoussa et ne voulut point l'entendre.

Elle le fit par son mari chasser durement du village, tandis qu'en son cœur la flamme de l'amour et la flamme de l'orgueil, le désir de partir et le désir de régner, se livraient une bataille échevelée de souffrances.

Le poète congédié sembla, cette fois-ci, s'enfoncer dans la terre, là où elle embrasse la dernière ligne du ciel, et sa voix où roulaient des sanglots, chantait toute la mélancolie du monde.

La femme au village guetta en secret, chaque jour, les brumes de l'horizon, là-bas, au-delà des herbes folles de la plaine.

Tant qu'elle en mourut de chagrin, un chagrin muet, irrémédiablement condamné au silence par l'orgueil, et que son dernier souffle fut en même temps son dernier mensonge.

Et lorsqu'on voulut l'habiller de ses vêtements mortuaires, de grosses fleurs se répandirent soudain sur le sol, ruisselant en cascades de la froideur de son corps.

Elles avaient des calices rouges, dressés comme des flammes et un mince filet d'or brodait leurs galbes gracieux.

Elles n'exhalaient aucun parfum mais levaient très haut leur superbes têtes, hautaines et vaniteuses.

Ce furent là les premières tulipes qu'il fut donné aux hommes de voir.

*****************

La Viorne

L’homme venait de loin…De vraiment très loin.

L’homme venait de loin…De vraiment très loin.

Il venait de pays bien plus lumineux que ne le sont les plaines désertes de Podlachie. C’est du moins ce qu’il prétendait.

Il venait de là-bas, par-delà les plaines, les bois, les forêts, les vallées, les montagnes, les fleuves et les rivières…Il venait d’aussi loin que peut venir le vent…Des rives inconnues d’une grande étendue liquide et mouvante, qu’il appelait la mer, à l’autre bout du monde.

Il disait que là-bas, les hommes faisaient sur les tables des tavernes s’entrechoquer des pièces d’or ; Il disait qu’avec ses pièces ils achetaient, ils construisaient, ils échangeaient des richesses et vivaient dans une joyeuse opulence.

Il disait que s’élevaient là-bas, à la gloire du grand Manitou, des bâtiments pharaoniques, à la pierre finement ciselée et dont les clochers en forme d’aiguille s’élevaient bien plus haut que les nuages en pluie. Et, ce disant, il montrait avec dédain les misérables huttes de bois et de chaume, toutes de guingois, des Jadzvingues, qui écarquillaient les yeux, bouche bée, transportés par les mots qui ruisselaient des lèvres magiques du voyageur.

Plus que tout autre, une jeune fille s’enivrait des paroles de cet homme. Son âme s’enfuyait vers ces contrées mystérieuses et ses yeux verts, obstinément rivés sur le voyageur, flamboyaient d’un espoir infini. Elle avait nom Kalina, comme d’autres s’appellent Marguerite, Rose ou même Narcisse car Kalina désigne aussi la Viorne, ce petit arbrisseau aux fines feuilles dentelées et aux baies rouges, qui mûrissent en automne, près des ruisseaux.

L’homme remarqua bientôt le regard de Kalina et la tendre silhouette de la jeune femme et ses longs cheveux bruns qui tombaient en ruisseaux épars sur ses belles épaules.

Il dit qu’il voulait l’épouser, qu’il lui montrerait ces pays paradisiaques d’où il venait et qu’il la couvrirait aussi d’or et d’argent.

Kalina fut aux anges et accepta, le genoux à terre, que le voyageur venu des antipodes devint son compagnon.

On fit une fête énorme, tout le village dansa, s’enivra et chanta et au matin, le voyageur prit la jeune femme en croupe (du cheval, ho, ho, ho…ndlr) et l’emportant loi du village, des huttes et des forêts. Les brouillards de la plaine les enveloppèrent bientôt, qui disparaissaient sur l’horizon humide.

C’est alors que Kalina déchanta...

C’est toujours comme ça, dans les légendes, les bons s’avèrent bientôt être des méchants et vice-versa…Bref…

Car, au cours du long voyage, l’homme lui parlait durement, la rudoyait même, et lui donnait les ordres les plus abjectes, outre la cuisine, le cirage de ses bottes, le dépoussiérage de ses habits, l’étrillage du cheval, et le port des bagages si le terrain était trop lourd et qu’il fallait économiser la fatigue de la monture.

Mais pire il y eut bien pire…Il y eut l’irréparable meurtrissure. Dans des tavernes obscures, turbulentes, remplies du fracas des ripailles, l’homme, pour quelques pièces d’or en vint à vendre les beautés de sa jeune femme.

Kalina ayant réussi à tromper la vigilance de son bourreau, un soir qu’il était ivre et faisait bombance avec d’autres dépravés de son acabit, revint au village après un long, très long voyage.

Mais son cœur était humilié et sali à jamais…Elle pleurait et des larmes de sang s’écoulaient de se paupières.

Elle dit que l’homme était le diable ; Que tous les hommes là-bas, riches, étaient des diables car ils achetaient et vendaient tout, même la vertu des femmes.

Elle alla s’allonger dans la forêt, en lisière du village et voulut mourir là, sur le bord d’un ruisseau et des pleurs de sang, les pleurs de la honte et de l’infamie, ruisselaient de se yeux épouvantés.

Et c’est pourquoi les forêts humides de Podlachie regorgent de cet arbrisseau, la viorne, et qui, chaque automne, sempiternellement, jette au ruisseau ses gouttelettes rouge-sang…

*****************

Le Prince et le mendiant

L'ombre des forêts bruissait de milliers d'insectes affairés et les abeilles y butinaient, dans un bourdonnement incessant, les tilleuls en fleurs. Les ruches disposées là, sur les lisières, ruisselaient d'un miel doré.

L'air en était tout parfumé.

Une légère brise faisait onduler les épis de blé répandu sur la plaine, telles les vagues chaudes d'une mer blonde et lascive.

L'âme du prince se sentait alors pleine de vie en ces paisibles paysages et il chevauchait lentement, goûtant pleinement la beauté de son pays, muet d'une sorte d'attendrissement bucolique, tandis qu'une douce mélodie trottinait dans sa tête enjouée.

Au détour d'un chemin creux cependant, il aperçut, assis dans l'herbe épaisse du bas-côté, un homme qui tendait une main tremblante.

C'était un vieux mendiant, sale, recouvert de haillons tellement troués et tellement en lambeaux qu'on apercevait au travers son corps décharné, bruni par les feux du soleil, martyrisé par la soif et la faim.

Le prince descendit prestement de cheval, examina l'homme d'un œil humecté d'une soudaine compassion. Il prit dans sa main gantée de velours la main tendue, osseuse, longue, qui laissait voir les veines bleuâtres et gonflées, et qui tremblait toujours.

Holà, mes gens ! Qu'on apporte des habits brodés d'or et des fourrures ! Qu'on lave ce malheureux, qu'on le parfume et qu'on l'habille comme un homme de cour. Qu'on lui serve ici-même des viandes rôties choisies parmi les plus exquises et qu'on remplisse d'hydromel frais des coupes d'argent. Qu'on lui donne tout ce qu'il demandera et qu'on le conduise ensuite au château, qu'on lui réserve là-bas la plus belle chambre de la tour et qu'on attache à son service les domestiques les plus zélés.

On se précipita évidemment pour exécuter les ordres du puissant prince, lequel prince souriait aux anges, fier de son infinie bonté. Il s'approcha encore du malheureux et vit, à son grand étonnement, que des larmes abondantes ruisselaient de ses yeux et inondaient la barbe en broussailles.

Mais qu'as-tu donc à pleurer, pauvre homme ? N'es-tu pas satisfait du sort qui t'attend ? Te rends-tu seulement compte de l'avenir radieux qui s'ouvre à toi et que je t'offre ?

Et le mendiant hoqueta, presque tout bas :

Je pleure, Sire, parce qu'il n'y a pas plus grand malheur au monde que celui qui m'advient aujourd’hui de ne plus rien avoir à désirer !

*****************

Le retour du chevalier

Pourtant, cette nuit-là du mois d’août était douce et suave. Sans les milliers d’étoiles au ciel, sans la course étincelante, çà et là, des astres lumineux qui semblaient vouloir tomber des firmaments jusque sur la cime des arbres et allumer la forêt, on eût pu se croire par une belle nuit du mois de mai.

Panachage subtil de résine des grands pins, de serpolet et de bruyère, les senteurs flottaient sur les lisières et par les sentiers obscurs des sous-bois.

Par cette nuit-là, délicieusement calme, un grand cheval noir, puissant, nerveux, s’arrêta devant le portail d’un vieux manoir retiré dans les profondeurs de la forêt, au bout d’une allée plantée d’ormes et de tilleuls antiques.

Le chevalier contempla longtemps la sombre masse du manoir. Tout était silencieux et endormi alentour. Seule une bougie vacillait, très haut posée dans la tour, au rebord d’une fenêtre fermée.

Enfin, s’extirpant de sa rêverie, le chevalier sauta à terre et vint frapper au lourd portail de bois, planté de clous énormes.

Qui vient là ?

Ouvrez, ouvrez, bonnes gens ! Ouvrez, Princesse aux yeux si bleus ! Je suis le chevalier qui jadis vous abandonna à votre solitude et qui revient aujourd’hui vous dire le monde.

Car nulle part ailleurs, il n’y avait de bonheur.

J’ai pourtant traversé des pays, des forêts, des montagnes et des fleuves. Nulle part, il n’y avait le calme de votre demeure.

J’ai même traversé le désert. Nulle part il n’y avait d’oasis. Et je reviens vers vous, ma princesse, pour vous aimer et vous dire que le bonheur est là, entre vos bras, derrière cette porte, et que tout l’inconnu du vaste monde n’est rien comparé à la douceur de votre voix, à la clarté de vos yeux, à la tendresse de vos baisers.

Chevalier noir, dit une voix que le chevalier ne reconnut pas, c’est que la porte est lourdement fermée et rouillée.

Je vais la briser avec mon épée.

C’est que les arbres sont hauts maintenant et obstruent le passage, Chevalier noir.

Je les abattrai avec ma hache.

C’est aussi que la rivière est profonde et tumultueuse à présent.

Mon fidèle cheval l’enjambera d’un bond.

Mais, Chevalier noir, c’est que la Princesse dort d’un paisible et profond sommeil.

Je connais les mots qui la réveilleront ; n’ayez crainte.

Alors la voix, une voix chevrotante et faible, murmura derrière le lourd portail. Chevalier noir, ne touche pas à la porte, ne coupe pas les arbres centenaires, ne franchis pas la rivière aux eaux profondes et ne dit surtout plus rien.

Car il n’existe plus de parole qui puisse réveiller la Princesse aux yeux bleus.

Elle a trop attendu cependant que vous couriez le monde et les déserts brûlants.

Elle a tant attendu qu’elle s’est elle-même, de lassitude et de désespoir, enfuie vers des pays plus lointains encore que les vôtres. Inaccessibles et froids.

Et la bougie qui vacille dans la nuit, là haut-sur la tour, veille depuis des années et des années, sur son voyage sans retour.

Á présent, va - t’en !

*****************

Le lys d'or

Aux temps d’autrefois, toujours sur les plaines de Podlachie où vivait le peuple des Jadzvingues, était un jeune prince.

Aux temps d’autrefois, toujours sur les plaines de Podlachie où vivait le peuple des Jadzvingues, était un jeune prince.

La légende ne dit pas s’il était charmant, mais elle affirme qu’il était triste, très triste, triste à en mourir, d’une mélancolie maladive et trouvant même un certain bonheur à cette mélancolie.

Un romantique bien avant l’heure, pourrions-nous avancer avec un peu d’audace, si nous en avions. De 'audace, je veux dire...

Son mal de vivre était si poignant, il se croyait tellement le plus malheureux des hommes de la terre, qu’il se retira du monde un beau jour et vint vivre ses accablements en son palais, situé aux confins de la Podlachie, aux portes d’un désert.

C’était un beau palais entouré de jardins luxuriants et agrémentés d’arbres gigantesques, de plantes délicates et de fontaines de toutes sortes ; Un palais comme seuls en possèdent les gens de haute lignée.

Là, dans une volupté secrète, le prince s’isola donc et de sa solitude attisa encore ses douleurs et ses chagrins.

Un matin de grand soleil, très tôt, cependant qu’il était penché à sa fenêtre et contemplait sans les voir son grand parc et ses arbres centenaires, une main se posa sur son épaule.

C’était une jeune femme. Un fantôme de jeune femme plutôt, car elle était toute vêtue de blanc et son visage était entièrement voilé.

Sais-tu, dit l’apparition, qu’il y a en tes jardins un lys d’or qui a soif et qui ne doit pas mourir ? Il doit fleurir aujourd’hui même. Je le sais. Viens avec moi, aide-moi à le découvrir, nous l’arroserons et tous tes jardins en resplendiront d’autant, et la vie jaillira par chaque plante, par chaque fleur, par chaque arbuste et par chaque arbre.

Car vois-tu, la rosée du matin est encore perlée sur les herbes des allées, mais le soleil va monter au zénith et bientôt tout sera desséché. Alors, il sera trop tard…

Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.

Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.

Vers midi cependant, sous les feux brûlants de l’azur, la femme revint et l’implora encore. Cette fois-ci, remarqua négligemment le triste prince, ses voiles blancs étaient poussiéreux et sa voix tremblait légèrement.

Longtemps j’ai marché à travers les déserts torrides pour venir te dire et te montrer le lys d’or. Je suis lasse, très lasse. Viens avec moi chercher le lys d’or de tes jardins. Regarde le soleil qui flamboie et incendie déjà la vie. Viens vite. Il faut trouver le lys d’or et le rafraîchir d’une eau claire, sans quoi il sera irrémédiablement perdu.

Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.

Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.

Au crépuscule, le petit fantôme tout blanc réapparut pour la troisième fois, mais cette fois-ci, son habit était maculé de terre et de sang, sa voix n’était plus qu’un gémissement et, au travers des voiles, par endroits déchirés, qui recouvraient le visage, le prince vit de grosses larmes qui coulaient.

Pour la troisième fois aussi, il ne l’écouta pas.

Beaucoup plus tard cependant, dans la nuit encore tiède, il s’extirpa enfin de son atrabilaire rêverie, se souvint de l'apparition et voulut l’appeler.

Seul lui répondit le grand silence des étoiles et du ciel. Une chouette passa dans l’ombre épaisse et le frôla de son aile chuintante. Le prince tressaillit.

Il descendit aux jardins.

Dans la grande allée, près d’une fontaine qui ne coulait plus, gisait un magnifique lys d’or, mais il était détruit, flétri, fané et toutes les herbes, toutes les plantes, toutes les fleurs alentour étaient jaunies, desséchées, lamentablement recroquevillées sur le sol, comme si les sables du désert tout proche avaient franchi l'enceinte du palais et s'étaient jusqu'ici répandus.

Le prince crut alors reconnaître, tout près du lys d’or, un morceau de voile souillé et cruellement déchiré.

Et, cette fois-ci, sa douleur fut tellement réelle et tellement vive, qu’il en perdit complètement la raison.

*****************

Le roi et le courtisan

Les bourreaux - comme tous les bourreaux de la planète et de l'histoire - s'appliquèrent avec zèle à obéir à leur souverain. Ils coupèrent le nez et les oreilles de l'homme, puis, jugeant sans doute que c'était bien trop peu en expiation d'un outrage à Majesté, lui crevèrent les yeux et lui arrachèrent les dents.

Enfin, toujours en vertu des ordres royaux, ils le conduisirent aux portes de la ville et le jetèrent à terre, tout gémissant de douleur et tout sanguinolent.

Le pauvre homme réussit néanmoins à ramper, à se traîner dans les hautes herbes des fossés qui tenaient lieu de défenses, puis, titubant, à tâtons, lentement, chutant souvent lourdement, il rejoignit la vaste et sombre forêt.

Or, il advint que des années plus tard, ce bon roi à l'âme on ne peut plus raffinée - comme on vient de le constater - passa par hasard devant une cabane, au cœur de la forêt, alors qu'il forçait un cerf, accompagné de ses seigneurs les plus dévoués et de ses courtisans les plus en vue du moment. (Les pauvres ! ndlr)

Il vit là un vieillard aveugle, habillé d'affreux haillons et assis sur le seuil de la déplorable masure.

Oh, je sens que vous avez deviné, fins lecteurs que vous êtes ! Pas moyen de vous tenir en haleine sur le moindre suspens ! Ah, que c'en est décourageant, tenez, de vous raconter des légendes ! Moi qui avais fomenté le coup de vous surprendre et de vous faire tressaillir !

C'était donc bien, oui, l'ancien courtisan mutilé qui étais assis là, devant sa cabane toute de guingois.

Le roi le reconnut et eut soudain pitié de lui.

Un peu tardivement, il me semble...(ndlr)

Viens avec moi, je t'ai fait bien du mal autrefois et j'en ai des remords...Mais je veux réparer et que tu me pardonnes. Viens avec moi et tu seras à nouveau riche, puissant et heureux de vivre.

Il en a de bonnes, ce fichu roi...Riche et puissant, d'accord, mais le nez, et les oreilles, et les dents et les yeux ? Hein ? Mais il est vrai que les monarques, en cela imités à la perfection par les bourgeois qui leur succèderont un jour sur les trônes et dans les palais du monde, pensaient que tout pouvait s'acheter et être réparé par l'argent, le luxe et le pouvoir.

Mais je m'éloigne, je m'éloigne...

Ce roi-là cependant entendit sa victime lui répondre que la richesse et la joie de vivre, il les avait acquises ici, au cœur de la forêt et qu'il n'avait plus besoin de rien, ni des honneurs, ni du faste princier de la cour.

Ebahi, le roi s'exclama mais comment as-tu obtenu tout cela, solitaire et infirme que tu es, en haillons et vivant sous ce misérable toit ?

Loin du monde, j'ai trouvé le secret du bonheur. J'entends des mélodies que ton oreille n'entendra jamais, monarque ! Je vois des choses que tu ne verras jamais de tes yeux, des choses si belles que ton âme ne peut pas même les imaginer. Les plus suaves merveilles du monde, de ton monde, ne peuvent égaler celles qui parcourent mon rêve. Et tout ceci, monarque, en dépit de ta puissance, tu ne pourras jamais me le prendre : Car tu n'y auras jamais accès. Et ça n'est pas toi, dès lors, qui es mon débiteur mais moi qui te suis redevable de tous ces magnifiques songes qui habitent la nuit dans laquelle m'a plongé ta vengeance.

Et le vieillard se mit à raconter de si beaux contes, de telles légendes, que le roi subjugué, la voix éteinte, demanda : Où donc as tu appris tout cela ?

L''aveugle murmura alors :

Dans la souffrance que tu m'as infligée.

NB : Si je devais faire l'analyse, même succincte, de cette légende, je dirais qu'elle ne me plaît pas beaucoup ... Car la vieille rengaine, souffrance qui déboucherait sur le bonheur immatériel, les curés de tout poil l'ont trop rabâchée pendant des siècles et des siècles pour asseoir leur domination sur l'ignorance et protéger les riches des séditions du pauvre...

Mais je ne dis rien de tout ça, critiquer une légende n'étant pas de ma compétence...

*****************

La joubarbe

Il advint que la petite troupe, longeant un maigre ruisseau qui gargouillait entre de hautes herbes, croisa le chemin d’un vieux mendiant, lui aussi en haillons, mais libre de ses mouvements.

Il portait avec lui un sac en peau de chèvre et une large coupe à boire.

Le chef des soldats - car les soldats, comme vous le savez, ont toujours un chef à leur tête, quand bien même ne seraient-ils que deux - enjoignit alors au vagabond de descendre au ruisseau, d’y remplir immédiatement sa coupe d’eau et de venir la porter aux lèvres desséchées du prisonnier.

L’homme ne regarda même pas le soldat, secoua la tête et passa son chemin en disant qu’il était un pèlerin et qu’il n’avait pas le droit de s’arrêter n’importe où.

Le pauvre prisonnier, passant sa langue sur ses lèvres douloureuses, en fut accablé. Il parvint à murmurer, la tête basse : Si tu es un pèlerin, alors, sois éternellement pèlerin et ne t’arrête jamais !

Quelques jours, plus tard, dans un village tapi à l’ombre des forêts, le prisonnier fut pendu haut et court par ses juges.

Et le mendiant, des années après cet évènement, mourut aussi de vieillesse, quelque part dans un village de la plaine, parmi les siens retrouvés.

Et sur sa tombe, parmi les mousses et les fines herbes, on vit croître une plante étrange et qu’on n’avait jamais vu auparavant, une petite plante aux fleurs dorées.

Elle rampait d’un tombeau à l’autre, tant qu’elle parvint à sortir bientôt du cimetière…On la vit alors qui rampait encore le long des chemins difficiles, brûlés par le soleil et battus par un vent du sud, un vent souvent sec et chaud, chargé d’une âcre poussière.

Depuis, la joubarbe rampe, elle rampe toujours dans les endroits les plus surchauffés des paysages, et elle fuit l’eau, elle déteste la fraîcheur.

On a beau la fouler au pied, l’arracher, elle repousse et reprend sans jamais s’arrêter sa course au ras du sol, sous les feux du soleil.

Et les Jadzvingues disent que c’est là l’âme du vieux mendiant qui erre et expie son crime et qui rampera éternellement, chassé du firmament par les dieux expiateurs.

Post scriptum : Sur cette légende, je vous dois quelque vérité.

J’en ai gardé la trame mais je l’ai entièrement réécrite. J’ai surtout supprimé les héros, car je soupçonne l’auteur d’avoir récupéré de la mémoire collective au profit de sa propre idéologie…

En fait, sous la plume de Maria Kasterska, le prisonnier s’appelle Jésus et les soldats sont ceux de Ponce Pilate.

Or, ça ne tient pas debout, et ça m’a d’autant énervé que l’étymologie de joubarbe « jovibarba », signifie barbe de Jupiter.

*****************

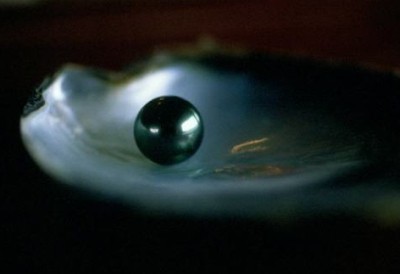

Le pêcheur de perles

Au bord du lagon, les hommes plongent et replongent encore.

Au bord du lagon, les hommes plongent et replongent encore.

L’air de l’été est chaud. Très chaud.

Une brise accablante dessine sur l’eau des vaguelettes que le soleil fait miroiter tel qu’on dirait des diamants à la dérive.

Les hommes nus s’élancent, plongent et reviennent à la surface, essoufflés, leur longue chevelure ruisselante, avant de disparaître encore dans la profondeur des eaux.

Un homme cependant demeure immobile sur la rive déserte. Il ne plonge pas. Son regard, obstinément, fouille les bords du lagon, là où il vient mourir dans un clapotis tranquille.

Viens avec nous ! Viens ! Nous ramènerons des perles et ce soir au village, les femmes et les enfants nous fêteront. Les enfants danseront et les femmes mettront dans leurs cheveux bruns des fleurs multicolores et des parfums délicats. Nous déposerons à leurs pieds toute la richesse bleutée de nos trésors ! Viens plonger !

Pêcheurs, cherchez sous l’eau encore le rêve de votre vie. Moi, je reste ici, sur les berges désertes.

Car un jour, un jour de plein été tel qu'aujourd’hui, j’ai plongé tout comme vous.

Et des fonds secrets du lagon, j’ai ramené une perle merveilleuse, énorme, polie et ciselée par les temps infinis passés sur son éclat.

Mais peut-être n’était-ce pas une perle. Elle était tellement grosse ! Peut-être n’était-ce qu’une simple pierre et le soleil jouant dessus m’a fait croire un moment que j’avais trouvé la richesse…

Oui, sûrement, c’était un vulgaire caillou…Un mirage.

Avec dédain, je l’ai rejeté loin dans l’eau et là, juste avant de s'engouffrer sous l'eau, il a brillé avec tout l'éclat fugitif du diamant.

J’ai cru…J'ai frissonné...J'ai été épouvanté.

J’ai compris que si c’était une perle, c’était la plus fabuleuse de la terre, la plus précieuse, la plus recherchée, la plus mirobolante...

Mais non. Ça n’était sans doute qu’un caillou.

Mais si c‘était une perle, alors je venais de rejeter à l’eau tous mes rêves, tous mes espoirs les plus fantasques...

Et depuis lors, je guette et j'attends que le lagon me la rende.

Pour savoir si c’était une perle fabuleuse ou une pierre comme on en trouve des milliers, partout.

Mais qui donc me le dira ?

Saurai-je un jour la vérité ?

Plongez ! Plongez ! Je reste sur la rive déserte.

Tenaillé par un doute affreux.

08:06 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.06.2011

Ainsi va le monde

Quand on sait dans quel marasme social l’oxymore du "centralisme démocratique" avait plongé la Russie et, avec elle, une bonne partie du monde, on serait bien évidemment tenté d’affirmer aussitôt, par réflexe culturel et défensif, tout le contraire de la moindre allégation du chef bolchevique.

Le bon mot a pourtant pris un certain sens dans nos sociétés libérales, les deux professions indexées n’étant pas particulièrement réputées pour la finesse de leurs analyses politiques. Mais bon…

Plus tard, beaucoup plus tard, le communisme ayant fait la preuve – pour qui avait bien voulu se pencher un moment sur ce qui se passait réellement à l’est et en Chine comme sur ce qui s’était réellement passé dans l’Espagne de 1936 - de sa duplicité et de son incapacité, voire de sa cruauté, et le drapeau rouge ayant franchement viré au noir, on disait plutôt, goguenard et désabusé : " La situation sera révolutionnaire quand les philosophes deviendront des voyous et les voyous des philosophes."

Ça avait de l’allure aussi…Et on peut effectivement supposer qu’un tel renversement des rôles sociaux eût été de nature à changer radicalement les fondements de toute une société.

Mais c’était de la poésie. Le voyou est forcément philosophe pour son propre compte et le philosophe, depuis le temps qu’il presse le citron sans qu’il n’en sorte aucun jus nouveau, même s’il se faisait voyou, n’arriverait pas à pisser plus loin que son ombre sous le midi d'un solstice d'été.

Donc, les garçons de café et les coiffeurs n’ont jamais décrété la grève insurrectionnelle et les voyous et les philosophes ont toujours fait chambre à part. Au mieux, quand ils se sont retrouvés confrontés dans la même personne, ont-ils fait des ministres.

Alors, vogue la galère…Tout ça, c’est bien du bla-bla et l’histoire va son chemin cahotant.

Mais alors, m'étais-je dit un beau matin en parcourant les nouvelles, comment qualifier un monde où un prêtre se met en devoir de braquer une banque, et ce, dans le pays le plus catholique de notre Europe bien-pensante, ? Là, il y a manifestement un mélange explosif des genres. Un brouillage de cartes tel que n'en avait jamais envisagé le plus farouche des théoriciens de la guerre sociale.

Un Vautrin, alias Jacques collin, alias l'abbé Carlos Herrera ?

Ou alors Jacques Roux.

Dont on sait qu’il fut contraint de se suicider pour éviter que les « révolutionnaires » de l’époque, les Saint-Just, Robespierre et autres Danton, ne lui coupassent le cou parce qu’il dénonçait déjà, et avec quelle force !, une Révolution au service exclusif de la classe sociale qui, depuis, gouverne effectivement le monde.

Pour en revenir à notre malheureux Dillinger polonais et en soutane, sachons donc qu'il s’est évidemment fait sauter, sitôt son forfait accompli.

Il mérite cependant que les poètes se penchent un moment sur son sort et lui consacrent quelques mots fraternels, tant son geste bouleverse les choses communément établies dans les têtes et accuse la solitude et le désarroi dans lesquels sont plongés les hommes et les femmes de ces temps vulgaires.

Le confusionnisme intéressé du sociologue dirait : C'est un cas isolé. Tous les cas sont isolés, mon brave, et, par le fait même, d'une dramatique éloquence.

Quant au parquet de Poznan, il eut des mots qui font sourire, car n’oublions pas que le délinquant est un homme de dieu officiant pour la religion la plus riche du monde :

C'est un vicaire mais sans poste fixe actuellement.

Restrictions budgétaires, peut-être ?

Photo : Sas d'entrée d'une banque en Pologne

11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.06.2011

Le Sauveur est parmi nous !

Voici ce que déclamait récemment à Poitiers le patron de Publie.net, dans un spectacle au titre résolument alarmiste : Formes d'une guerre.

Voici ce que déclamait récemment à Poitiers le patron de Publie.net, dans un spectacle au titre résolument alarmiste : Formes d'une guerre.