10.12.2011

Hiver fantasmé

L’affligeante douceur de nos hivers, pour la plupart gris sous les vents humides de l’Océan, nous faisait, à nous enfants, toujours espérer une exception, une extravagance du climat qui ferait se durcir durablement la terre, emprisonnerait la rivière sur laquelle nous pourrions glisser, et recouvrirait de neige silencieuse les villages, les champs, les chemins et les bois.

Nous imaginions - en tout cas j’imaginais - un ciel noir prometteur d’autres intempéries sur les plaines livides, avec de sinistres corbeaux, comme sur les images de mon livre d’histoire, comme celle surtout où « Il neigeait, nous étions vaincus par nos conquêtes » et que « pour la première fois l’Aigle baissait la tête », sa longue armée défaite, en pointillés haillonneux derrière lui, sur les steppes glacées de Russie.

J’imaginais les gens consignés au coin des cheminées à raconter des histoires anciennes, le facteur et le garde-champêtre privés de leur vélo, les gendarmes de leur auto, le boulanger empêché de faire sa tournée, bloqué au fournil, obligeant les paysans à se regrouper autour du four commun.

J’avais lu cela dans des livres et dans des poésies. Ça arrivait dans des villages, près des montagnes, et même, c’était arrivé chez nous, racontaient les vieux avec cet air narquois, propre à ceux qui ont tout vu et que rien ne peut plus étonner. « Autfoué ». Pendant la guerre. Fait toujours très froid pendant les guerres.

Aussi nous, pour qui la guerre n’était que divagations séniles, chaque automne, cherchions-nous à dénicher les signes avant-coureurs d’un rude hiver.

C’étaient l’abondance de baies sauvages dans les buissons épineux, l’épaisseur des pelures d’oignons récoltés en août, la précocité du triangle des grands migrateurs cacardant haut dans le ciel, la multitude des bandes de passereaux erratiques tournoyant sur les champs récoltés.

Nos prévisions, à mi-chemin entre l’observation des tripes de poulet et le satellite météo, s’avéraient évidemment presque toujours fantaisistes et je passais alors mes hivers à lire et relire les récits pétrifiés de froid et haletants d’aventures de Jack London ou de Curwood, dans de vieux livres, verts dessus et jaunes à l’intérieur, empruntés à la bibliothèque de l’école.

Je n’abandonnais Mukoki, mes Iroquois, mes trappeurs et mes loups que pour mettre le nez face au vent, voir s’il s’était enfin décidé à passer à l’Est ou au Nord.

Mais il pleuvait et les arbres se voûtaient sous le souffle salé des tempêtes maritimes.

J’en ai gardé une rancune inextinguible envers ces climats océaniques, justement vantés pour la clémence de leurs saisons, pour leur molle tempérance, avec leurs hivers insipides et sans personnalité, mornes, avec des Noëls fangeux en bras de chemise, des jours de l’an dans le brouillard et des Mardis-Gras maussades. Des hivers qui ne ressemblaient en rien aux calendriers des PTT avec ses villages engloutis par la neige, aux cartes de vœux scintillantes de flocons et aux images de fête.

Entre l’Océan et moi, entre l’élément liquide et moi, entre les prétentions métaphysiques à l’infini de cette nappe chaude et agitée qui faisait fondre tous mes rêves et moi, la dichotomie est devenue viscérale.

Je promène ainsi un sentiment profondément anti-océanique, qui vient bien sûr de beaucoup plus loin que la frustration du froid et des hivers transis. Ce n’est là sans doute que la partie visible de l’iceberg.

Si entre l’eau et le poisson, l’amour n’est pas fusionnel que reste t-il à ce poisson pour vivre sa vie de poisson ? La détestation d’un environnement vital n’est que la détestation d’une condition confuse en proie au mal de vivre.

C’est bien étrange, mais tout ce qui venait de l’est ou du nord, me semblait plus beau et plus vrai.

Là, il y avait bien fusion amoureuse avec des éléments que je ne connaissais pas et dont les contours n’étaient dessinés que par l’imagination. Il me semblait ainsi que tout ce qui se passait dans les brumes chez nous était décadent et sans intérêt. Quand j’appris, dès mes premières années de collège, que les Pères-Noëls en istes de ma mère et de mon mauvais voisin étaient nichés là-bas, dans le froid lointain, du côté d’où ne venaient jamais les vents, mon être enfantin a savouré vaguement comme une sorte d’harmonie du monde.

Tout concordait, le froid, la neige, la glace, les soleils levants et les preux chevaliers, abolisseurs de pauvreté et bouffeurs de curés.

A cinquante quatre ans, il y avait déjà plus de trente ans que les messies avaient été dans ma tête démasqués comme des usurpateurs, et pourtant, abandonnant tout de ma vie, à l’heure où tout le monde, à commencer par moi-même, croyait mes ailes définitivement refermées et le consensus avec l’équilibre enfin accompli, j’ai marché vers l’est, jusqu’à une autre latitude, jusqu’à d’autres climats aux froids blancs et brutaux et sous lesquels on ignore à peu près tout de la mer et du vent d’ouest, des plages et des odeurs de sel, des bateaux aux ventres dégoulinant de poissons.

Déraciné, certes, mais dans les culottes courtes de l’éternel retour. A la recherche d’un Graal que semblaient me cacher les rideaux de pluie et qui, sans doute se trouve dans cet ailleurs si lointain qu'on le nomme communément nulle part.

Texte publié en novembre 2008

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.12.2011

Bancale versification matinale

Il a neigé à gros flocons,

Il a neigé sur ma maison.

Il a neigé à gros flocons,

Adieu pelouse ! Adieu balcon !

La nuit l’hiver à pas de loup

A mis la terre sous ses verrous,

Accusée de délit de fuite

A l’autre bout de son orbite.

Il a neigé sur les chemins,

Il a neigé jusqu’à demain,

Où s’inscrira sur mon cadran

Couleur de craie un nouvel an.

A l’aurore allumant mes feux,

Ce poème à la six-quatre-deux

M’est tombé d’ssus sans crier gare

Et c’est pas vraiment du grand art.

Mon vieux, voilà que tu débloques.

Faudra écrire ça sur ton blog.

Ici la rime est imparfaite :

Ma muse n’est pas toujours en fête !

Il a neigé à gros flocons,

Il a neigé sur ma maison,

J’ai dérapé sur mon balcon,

Et m’suis ramassé comme un con...

11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.12.2011

Exil

Il faudra un jour, bientôt peut-être, - je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil.

Il faudra un jour, bientôt peut-être, - je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil.

Six ans et demi que j’ai quitté mon pays, que je vis en étranger et six ans et demi que tous les jours, au moins une fois, le nez au vent, je me dis : pourquoi ?

Je me pense, je me vois et je me sens étranger. Je n'ai donc pris aucune de ces habitudes qui font qu'on ne se sait plus vivre, en tant qu'individu unique, parce qu'on est dans un élément qu'on ne voit plus.

Je n'ai pas pris l'habitude d'exister.

Sais-tu ce qu’est un étranger ? A l’intérieur, je veux dire. Par-delà la géographie ?

Il faudra sans doute que j’écrive tout cela pour tenter de ne pas mourir étranger à moi-même.

Car si je sais la cause première, tangible, évidente - trop évidente sans doute pour être la seule - de mon exil, je n'en sens pas moins quelque chose de plus profond qui m’aurait poussé à m’extirper des fleuves où trempaient mes racines. Souvent nous prenons de grandes décisions sur une cause précise, mais le vent qui nous pousse vient de beaucoup plus loin.

Je regarde les chemins de sable qui contournent la forêt ; j’entends les blizzards sur la cime des arbres, je regarde tomber la neige ou la pluie, j’entends cette langue chuintante, dansante, qui n’est pas la mienne, où les mots n'ont pas l'odeur du lait, je parle à des gens, par bribes, qui ne savent rien de mon histoire et n’en sauront jamais rien. Comme si j’étais une brindille d’un arbre mort qu’une tempête aurait fait voltiger jusque là.

Est-ce qu’on choisit sa solitude ? Je n’en sais rien. La solitude, c’est quand on la vit mal. Je suis seul et ne me sens pas si seul au fond ! Ma maison est en bois. Après cinquante ans de béton et de pierres, elle n’est pas vraiment une maison pour moi. Elle est bien plus. Elle est un bateau, une partie intégrante de la forêt et, comme elle, elle sent la résine de pin. Je ne m’y ennuie jamais. Je fais corps avec elle, elle fait corps avec mon voyage.

Et est-on toujours responsable de la solitude ? Mon exil a fait des ravages que je n’aurais pas devinés au départ : un à un, j’ai perdu tous mes amis et plus encore que mes amis, les membres les plus solides de mon histoire. Je suis même irrémédiablement fâché avec des gens que je n’ai jamais vus, des fantômes de la création, des sillons creusés par l’esprit, des gens dont je ne sais même pas le visage, ni l'odeur ni le timbre du rire ! La solution de facilité est de conclure que le désert sort de mes entrailles, que j’attire le néant, que je suis associable, injuste et, pourquoi pas, méchant. Ne remettre en question que soi, pour magnanime que cela puisse paraître aux yeux du vulgaire, toujours approximatifs, n’est qu’une infirmité supplémentaire de la capacité à saisir intelligemment les situations. Presque un refus. Une hypocrisie de plus pour s’estimer aimable. Une attitude pour ramener à soi les éléments perdus dans la bataille. Tout s’explique soudain par son propre nombril, avec une simplicité tellement simple qu’elle ne peut être que faussée ! Admettre alors que je suis responsable du désert, ce serait admettre être la seule erreur de la végétation, de n’être même qu’une erreur. Tant d’ingénuité m’arracherait volontiers un sourire !

Le désert qui s’est créé autour de moi ne vient-il pas plutôt d’une incompréhension mutuelle ? Ceux qui sont restés dans leur culture, dans les draps de leur berceau, pour intrépides voyageurs du libre esprit qu’ils se pensent être, ne comprennent pas les exigences, la sensibilité exacerbée, la mélancolie et la vision nouvelle du déraciné qui ne voit plus du haut de ses remparts, mais d'en bas... Et le déraciné ne comprend rien à leur logique, à leur liberté, à leurs tracas, aux chemins empruntés qui mènent, peut-être, à leur propre senti du bonheur. Il ne comprend rien à la résolution de leur exil à eux. Et les déserts alors, de par cette incompréhension mutuelle, n’ont pas de limites. Ils sont absolutistes : étranger sur la terre où je me promène, je le suis devenu sur la terre d’où je viens. Je n’ai alors plus qu'un poncif où porter mes regards : les étoiles. Le ciel est sur nous comme un drap, chantait Ferrat.

La beauté des choses n'est nullement altérée en moi. Seulement ce vide humain qui me donne parfois le vertige.

Mais ce vide est-il nouveau ? L’exil n’a t-il pas rendu seulement apparent ce qui était déjà essentiel ?

Si j’en crois le bonheur que j’ai à le contempler, ce vide, je dirais que si. Qu’une des réponses à mon exil est là : j'ai voulu savoir si le choix des solitudes détruirait le poids des habitudes; de celles qui sont tellement imprégnées qu'on croit qu'elles n'en sont pas.

Je cherche les clefs. Sans les clefs qui ouvrent les portes du pourquoi de soi-même, on vit en prison.

Combien d’hommes libres avez-vous croisés qui aient, sans mentir, ces clefs-là en mains ?

Moi aucun.

Pas même moi.

Il faudra un jour, bientôt peut-être,- je le sens- que j’écrive l’histoire de mon exil. Si l'écriture peut être une clef.

J'en doute fort. Elle farfouille tellement souvent dans des serrures qui n'ouvrent sur aucun secret qui vaille la peine d'être dévoilé à qui que ce soit, ni à l'écrivain, ni à ses lecteurs.

11:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.12.2011

Le langage et les chevaux

Au pays et ses chemins de pierres où cahotaient mes premiers pas, vivaient aussi de fiers et robustes chevaux.

Au pays et ses chemins de pierres où cahotaient mes premiers pas, vivaient aussi de fiers et robustes chevaux.On les conduisait à la voix.

Alors les chevaux s’arrêtaient.

Ces chevaux avaient une langue.

Ces onomatopées d’un monde oublié me sont revenues en ce lointain pays et je les ai entendus, les conducteurs de ces plaines et des forêts, menant d’immenses chevaux rouges, masses impressionnantes de muscles et de force et qu’on m’a dit être ceux montés jadis par les effroyables chevaliers teutoniques, terreurs des villageois, exterminateurs incendiaires des campagnes.

Ils reculent aussi sur un vocable étrange Nazad.

J’ai voulu caresser le bout de leurs grands museaux où fumaient deux farouches naseaux plus doux que le velours.

Et au-dessus pérorait un pinson sur la branche en bourgeons. Je ne le voyais pas tant le ciel étincelait mais je savais que ce chant sortait du petit poitrail rose d’un mâle en parade.

Mais il est vrai que les hommes ne parlent pas aux oiseaux.

Alors, des plages de l’océan aux frontières de la steppe, ils pépient une chanson qui m’a semblé universelle.

L’exilé est partout à la recherche des sons qui le ramèneraient chez lui.

08:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : litterature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.12.2011

Le bonheur

Dans un monde où le malheur et le chagrin des gens sont planifiés comme chevilles ouvrières destinées à maintenir l'équilibre de l'ensemble, seul le bonheur primaire, sauvage et solitaire est subversif.

09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : litterature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.12.2011

Petite pause

Me suis couché hier comme un vieil oiseau blessé. Un chasseur à l’affût m’a ajusté dans son tir et brisé les ailes.

Me suis couché hier comme un vieil oiseau blessé. Un chasseur à l’affût m’a ajusté dans son tir et brisé les ailes.

On laisse toujours derrière soi un chasseur à l’affût quand on regarde trop le brouillard des horizons incertains, sans promesses précises, et qu’on vole de ses propres ailes, par-delà les habitudes du commun.

L’oiseau qui vole comme ça a l’air d’un voleur de ciel. Le chasseur, en bas, lui en tient tant rigueur, au sol qu’il est cloué, qu'il fait bientôt jusqu’à lui voler sa mitraille mortelle.

Me suis blessé hier comme un vieil oiseau couché et la nuit sur moi s’est refermée. J’ai vu le premier croissant de lune entre deux arbres gelés et me suis endormi.

Je ne te dirai pas ma blessure, lecteur. Tu ne viens pas là pour ça et trop de fois impudique, j’ai laissé couler ici le sang de mes afflictions.

Tu ne viens pas là pour ça ; tu as toi-même tes blessures et tes chasseurs à l’affût.

Tu viens pour m’entendre écrire autre chose que l’intimité d'un être. La littérature, si tant est que ce blog soit littéraire, sait parler des choses les plus profondes de la vie, seulement quand ces choses se sont comblées avec du temps. Quand on a oublié qu’on a eu mal.

C’est un art à contre-temps pour lecteurs à contre-temps.

Un ou une qui vivrait une vie fabuleuse avec tous ses désirs et ses souhaits comblés, ses espérances, ses chimères aussi, n’écrirait jamais. Un ou une que le mal vient à terrasser songe à tout, sauf à écrire. Il accumule, si écrire est de son amour de vivre, la matière incandescente qui, un jour, peut-être, s'il guérit, se couchera, solidifiée, sur la page.

Pour l’heure, merci à toi, lecteur, d’être là…Vous étiez encore plus nombreux ce mois-ci à venir me lire.

Lire mes contre-temps.

12:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.11.2011

Vacances

J'étais accueilli comme un aventurier qui revenait de loin et qui explorait des terres inconnues. Mes frères m'interrogeaient, ne m'appelaient plus Ronsard mais l'étudiant.

Je me demande encore aujourd'hui où ils avaient bien pu dénicher ce mot, peu en vogue dans nos campagnes. Mais il est vrai qu'ils grandissaient, qu'ils étaient des ouvriers, ou du moins des apprentis, qu'ils allaient se promener le dimanche avec leur mobylette bleue et connaissaient maintenant d'autres gens que je ne connaissais pas. Ils avaient déjà leurs horizons qui échappaient aux miens. Pour moi, le schisme entre le monde dit ouvrier et celui, prétendument intellectuel, a commencé là, sous le toit de ma maison, autour de la table et dans les vagabondages que nous reprenions par les bois et les champs.

Je ne comprenais rien à leur métier, à leurs outils, à leurs pieds à coulisse surtout, dont ils étaient si fiers, capables, disaient-ils, de mesurer l'épaisseur d'un seul de mes cheveux et même d'un poil de mon cul, quand j'en aurai, des poils à mon cul !

J'étais bien d'accord, mais à quoi ça pouvait servir de connaître l'épaisseur d'un cheveu ou d'un poil de cul ?

Ils disaient alors que c'était pour faire des calculs et pour fabriquer d'autres outils et des machines qui fabriqueraient à leur tour des automobiles et des tracteurs. Peut-être même des avions. Ils s'emmêlaient les pinceaux et finissaient par trancher que finalement je ne pouvais pas comprendre ça, moi. Dans mes livres, il n'y avait pas même un seul croquis !

Je crois qu'ils ne savaient pas trop eux-mêmes à quoi ça leur servirait tout ça.

Pour ce qui me concernait, moi non plus d'ailleurs. Quand ils passaient à la contre-offensive en demandant quelle utilité y avait-il à savoir plein de choses, des récitations, des guerres et du latin comme le curé, je disais que c'était nécessaire pour comprendre le vaste monde. Ils s'esclaffaient alors et, entre deux hoquets hilares, disaient que je perdais vraiment mon temps à des conneries. Je n'étais décidément pas sérieux ! Qu'est-ce que j'en avais à foutre du monde ? Je n'irai jamais.

Moi qui pensais savoir si bien argumenter mes causes, même si ce n'était pas toujours de très bonne foi, je bredouillais.

Je ne savais pas non plus, en fait, pourquoi j'apprenais toutes ces choses. Je crois qu'ils avaient un peu raison, mes frères.

J'ai même l'impression d'avoir appris trop, pêle-mêle, sans le discernement nécessaire. De ne pas avoir su trier le bon grain de l'ivraie et de m'être ainsi retrouvé dans la jungle avec une mauvaise boussole, incapable de m'indiquer la bonne piste pour m'en sortir. Sans quoi, je ne me serais pas tant de fois fourvoyé ! Et s'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je crois bien avoir été dénué de celle-ci quand je possédais celle-là et de celle-là quand j'avais celle-ci.

C'est dommage que je les aie perdus de vue, je leur dirais bien volontiers aujourd'hui, à mes compagnons de la première heure. J'aurais l'impression de terminer une discussion ou d'en entamer une autre.

Mais il est vrai qu'ils se sont eux-mêmes fourvoyés, m'a t-on dit, à vouloir couper des cheveux et des poils de cul en quatre. Peut-être alors n'aimeraient-ils pas entendre ça.

Après mes longs enfermements, je retrouvais ma mère qui chantait plus que jamais, qui faisait des plats qui fumaient comme des feux de camp et, les premiers jours au moins, ne me faisait aucune remontrance. Je devais me tenir coi, tout au plaisir de retrouver mes odeurs et mes bruits. Elle ne me demandait pas de parler de ma nouvelle vie monastique, elle ne faisait aucune allusion à ses échanges épistolaires avec le collège, épineux et sur la discipline sans cesse bafouée. Elle n'ouvrait pas mon sac où s'entassaient livres, cahiers et gros dictionnaires.

Ces trois jours anticycloniques écoulés, le ciel se couvrait légèrement, l'ambiance s'abîmait un peu et l'orage éclatait généralement vers le quatrième jour.

Elle appelait alors de tous ses vœux la fin de ces satanées vacances, que je m'en retourne en vitesse à ma forteresse.

Le silence des chrysanthèmes

Déjà mis en ligne en décembre 2009

12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.11.2011

Le pathétique de trois petits mots

Les Polonais, les campagnards surtout, ma vieille et bien attachante voisine par exemple, usent d’une expression terrible pour dire quelqu’un qui s’apprête à passer l’arme à gauche : jest na wykończeniu, il en est aux finitions.

Les Polonais, les campagnards surtout, ma vieille et bien attachante voisine par exemple, usent d’une expression terrible pour dire quelqu’un qui s’apprête à passer l’arme à gauche : jest na wykończeniu, il en est aux finitions.

Les finitions…Quel sublime chagrin dans l’allégorie !

La dernière main mise à la maison qu'on vient de construire ou de rénover, quand le gros œuvre, fastidieux, sur lequel nous n'avons pas compétence pour intervenir, est terminé, quand on en est au décor personnel du lieu de vie, qu'on met les plinthes, qu’on choisit la couleur de la salle de bain ou le style des rideaux qui pendront bientôt aux fenêtres.

Ou alors, moins prosaïquement, le dernier coup de pinceau du peintre à son tableau, le dernier mot remplacé, la dernière tournure, plus soignée, de l’écrivain devant ses épreuves avant impression.

Jest wykończeniu…Le pauvre quidam met la dernière touche à son œuvre.

Le campagnard polonais, dans son bon sens, voit-il donc qu’avec la vie, c’est une œuvre qui s’achève ? La plus belle des œuvres. La seule peut-être qui mérite qu’on dise d’elle : c’est un chef d’œuvre ?

C’est ce que j’entends, moi, dans ce jest na wykończeniu, populaire, rustique. Et j’en suis ému jusqu’à me faire monter les larmes aux yeux.

Parce que ces trois mots disent tout du sens exact de la vie. Trois mots au regard desquels tous les autres sont peut-être cruellement dérisoires.

Nous, on dirait plutôt à l’article de la mort, où «article» nous vient du latin articulus, la division du temps, le moment…Et ce qui différencie fondamentalement, tragiquement même, cet «article» latin du «wykonczenie» polonais, c’est que dans le premier cas le moribond subit, n’agit plus, est sous l'emprise du destin, alors qu’en polonais, artiste bravache, il peaufine les derniers instants du voyage.

Jest na wykończeniu. Comment ne pas être amoureux des mots, de quelque racine qu'ils se réclament ?

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.11.2011

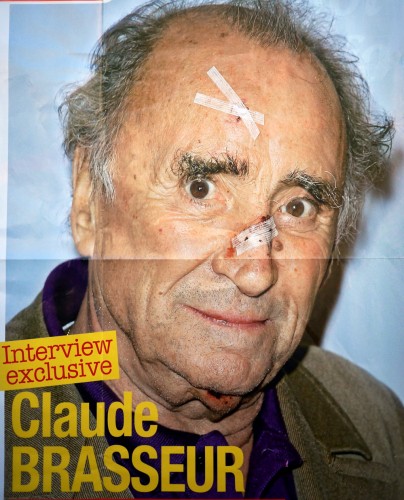

Un artiste belge

Pierre Schuller, que j'avais rencontré à Vaison-la-Romaine, me gratifie régulièrement du bulletin d'info de l'Association dont il est président, Auprès de son arbre.

Il me fait donc passer ce matin, cette interprétation de Brassens par Jacquy Evrard, que je trouve remarquable, dans le pur style arpèges folk. Comme quoi avec les musiques du poète sétois, on peut tout faire quand on ne s'épuise pas, en pure perte, à vouloir absolument imiter l'inimitable pompe, à contretemps, du maître .

Vous me direz,- ou vous ne me direz rien d'ailleurs, - ce que vous en pensez.

Bonne écoute !

11:01 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.11.2011

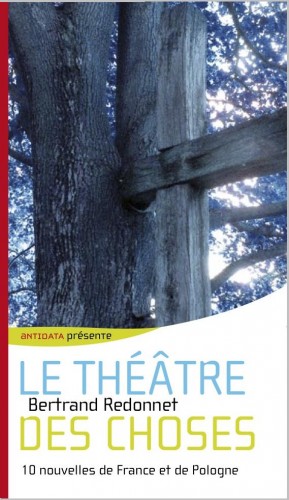

Le Théâtre des choses dans le Magazine des livres

Entre autres émotions bien compréhensibles éprouvées à la lecture de cet article, il me faut dire que j’ai entamé la première phrase, par un sourire.

Car il semblerait que je sois "un conteur." C’est aussi ce que disait Yves Revert. Et cela me rassure beaucoup, voyez-vous, tout occupé que je suis ces temps derniers à réécrire une vingtaine de contes et légendes du Poitou pour les éditions Gisserot.

J’éprouve quand même quelque difficulté : réécrire est bien plus difficile que d'écrire. J’en détiens maintenant la preuve. J’entends réécrire sans plagier, bien sûr. Réécrire vraiment. Avec sa propre langue.

Mais ça avance, ça avance et, tenant absolument, autant pour moi que pour les lecteurs du livre futur, à faire des textes de qualité, à allier en quelque sorte l'utile à l'agréable, j’y éprouve aussi satisfaction.

Quant au fait que je sois habitué à monter sur scène comme le souligne Stéphane, oui, quoique cela ne me soit pas arrivé depuis un an environ. Je remonterai en octobre 2012 pour un spectacle avec Jean-Jean-Jacques Epron et sur lequel nous travaillons d’arrache-pied en ce moment. Les textes - La Fontaine, Couté, Baudelaire, Villon, Marot, Apollinaire, Bruant- ont été mis en musique par mézigue. Jean-Jacques les chantera et j’accompagnerai à la guitare, soutenu par un sax.

Bon, mais je suis hors sujet et bavard. Je passe le micro à Stéphane.

Géographie

Géographie

Avant tout autre chose, Bertrand Redonnet est un conteur. Ceux qui le connaissent un peu n’ignorent d’ailleurs pas qu’en plus d’être un écrivain, c’est également un homme qui a, à de nombreuses reprises, tâté de la scène, un homme habitué, armé de sa guitare, à s’adresser en direct à un public, à jouer avec lui et à moduler ses effets en fonction de la manière dont il le sent vibrer. Et cela se ressent dans ses écrits.

Le fait que le titre du recueil de nouvelles qu’il vient de publier nous parle de « théâtre », est à cet égard loin d’être anodin tant la vie pour Bertrand Redonnet semble s’apparenter à un grand théâtre qu’on ne peut guère appréhender autrement qu’en le mettant en scène. D’ailleurs, plus on avance dans la lecture de son recueil et plus on se demande si, chez lui, d’une certaine manière, le théâtre ne compte pas plus que les acteurs eux-mêmes, tant, dans tous ces textes, les héros principaux ne sont jamais véritablement les humains, - qui traversent les récits de manière presque contingente -mais bien les décors, les paysages de Pologne et du Poitou, qu’il nous dépeint avec une poésie et une précision rares.

Car Bertrand Redonnet est un amoureux de la nature. Non. Plus précisément, c’est un amoureux de la « Géographie » convaincu que les hommes et le sol qui les a vu naître - ou qu’ils ont adopté dans leur exil - sont les deux faces d’une même réalité, que la terre n’est pas seulement un support qui se déploie sous leurs pieds, mais que c’est une dimension essentielle, au sens propre du terme, de leur sensibilité, de leur psychologie, en un mot, de leur être. Les héros des dix nouvelles réunies dans Le Théâtre des choses apparaissent ainsi indissociables de l’environnement dans lequel ils vivent. Ils en sont en quelque sorte des éléments «naturels», finissant parfois par faire corps avec la terre même, comme dans les nouvelles intitulées Souricière et Résurgences.

Cette approche terrienne de la nature humaine, qui confère à ses personnages une dimension quasi mythologique, est une des grandes forces de l’écriture de Bertrand Redonnet et apporte à son volume une épaisseur et une cohérence qui manquent souvent dans ce genre de recueils.

Magnifique conteur, donc, Bertrand Redonnet est aussi un brillant écrivain et c’est cette double qualité - qui n’est pas si courante que cela dans le monde des lettres, malgré ce qu’on pourrait penser, tant les auteurs semblent souvent accorder plus d’importance au fait de s’écouter parler qu’à celui d’être entendus -qui donne toute leur puissance à ses nouvelles. Car si ses textes, qu’on s’imagine très bien lire devant un parterre d’amis, le soir au coin d’un feu de cheminée, relèvent bien d’une certaine oralité, ils n’en sont pas moins merveilleusement écrits dans une langue qui n’a rien à envier aux illustres auteurs - tels que Maupassant qu’il cite comme modèle - qui ‘l’ont précédé dans ce genre littéraire si difficile à maîtriser. Après nous avoir séduit avec son roman Zozo, chômeur éperdu, puis avec Géographiques, un dialogue philosophique publié il y a peu de temps aux éditions Le Temps qu’il fait, Bertrand Redonnet confirme donc avec Le Théâtre des choses, qu’il possède plus d’une corde à sa lyre et que son talent s’adapte sans soucis à tous les modes d’écriture.

Stéphane Beau

Le Magazine des livres, N°33, Décembre 2011/Janvier 2012

12:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.11.2011

JLK et le Théâtre des choses

Je te remercie, Jean-Louis, et, au vu du plaisir qu'un lecteur de ton tonneau semble avoir pris à lire mon recueil, je suis ce soir, on peut bien le dire comme ça, fier.

La bise à Phil.

15:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.11.2011

Les sept péchés capiteux

Ce que je pourrais faire, je ne le veux pas vraiment, tant c’est dérisoire.

Ce que je pourrais faire, je ne le veux pas vraiment, tant c’est dérisoire.

Ce que je voudrais faire, je ne le peux vraiment pas, tant c’est grandiose.

Me resterait plus qu’à fermer ma gueule, si ne m'animait cette dernière grande qualité : l’orgueil.

Ce qu’on m’offre à goûter des joies de ce monde est délicieux. Plus exactement ce que j’arrive à voler à ce monde en ne suivant pas exactement ses misérables patins. Mais c’est tellement insuffisant, tout ça ! Je reste toujours sur ma faim. Mon espoir s’appelle donc gourmandise. Une gourmandise à la Cousin Pons.

Je suis pauvre. J’ai toujours été pauvre, il m’a toujours manqué dix sous pour faire un franc. J’ai eu beaucoup de dettes. On en a eu beaucoup aussi à mon égard qu’on n’a jamais cru bon d'honorer. Si je n’ai cependant jamais sombré complètement, en guenilles et le cul sur le trottoir, je le dois à la grande précaution avec laquelle j’ai su sauvegarder mes quelques miettes : l’avarice.

J’aime l’amour, beaucoup, j’ai aimé le vin, beaucoup trop, et tous les plaisirs de la table, rarement assez. Bref, j’aime tout ce qui fait que je suis certain de ne pas être encore crevé sans avoir besoin de me pincer la joue. Je suis vautré dans la luxure.

Je ne suis pas très patient - que voulez vous ? -, le monde est trop con pour moi ou alors, je suis trop con pour lui, allez savoir !

Heureusement, pour que jamais ne me passe par la tête l’idée saugrenue de m'aller pendre à une branche de chêne, j’ai un garde-fou terrible : la colère.

J’ai envie de vivre longtemps, j’ai envie d’écrire des livres intelligents, j’ai envie qu’on m’aime, j’ai envie de ne pas être malade, j’ai envie qu’il fasse beau, j’ai envie de rencontrer de nouveaux amis, j’ai envie d’aider par mes modestes moyens celui qui souffre de solitude, j’ai envie d’aller faire un tour dans mon pays, j’ai envie de chocolat, j’ai envie de pisser, j’ai envie, j’ai envie, j'ai envie.

Bref, je ne suis qu’une envie !

Ô, lecteur, mon frère et mon complice, toi qui lis ce matin les sept péchés qui m’accablent et dont découlent tous les autres, est-il besoin que je te dise - n’est-ce pas assez clair ? - combien, intellectuellement, je suis un feignant ?

Image philip Seelen sur un texte de Thomas Taquin

09:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.11.2011

De l'autre côté de la mémoire

Je la reconnaissais, la rivière. C’était celle dans laquelle je pataugeais enfant. Celle de tous les opprobres quand je rentrais les chaussettes noyées de ses eaux froides. La Bouleure. On disait alors, par métonymie spontanée sans doute et quand chaque pas gargouillait dans les galoches, qu’on avait boulé.

Il me fallait éviter la rivière à tout prix, donc tamponner un peuplier. Je n’avais pas le choix. La peur des punitions était plus forte que la peur du choc frontal. Je préférais, je m’en souviens nettement, m’écraser contre l’arbre plutôt que d’affronter le courroux maternel.

Je visai donc un arbre énorme, je fermai les yeux, mon galop s’accéléra encore et mon corps sembla prendre du poids.

Je trébuchai, heurtai tangentiellement le tronc et dans le choc une profonde blessure s’ouvrit à l’arcade sourcilière qui dégoulina tout rouge.

Comme un ricochet, je sombrai corps et âme dans le cours d’eau.

Ce fut étrangement chaud et ma plaie se referma aussitôt en une large cicatrise qui barrait mon visage, de l’œil jusqu’au menton. Je n’étais pas mouillé comme si mon corps se fût soudain revêtu des plumes d’un cygne.

Je me hissai sur l’autre berge, très à l’aise. Des gens que je reconnus pour avoir habité les mêmes chemins que moi, applaudissaient et riaient aux éclats.

D’autres, sinistres, que j’avais croisés pêle-mêle dans ma vie, des femmes ou des hommes que j’avais oubliés même, des passants insignifiants de ma mémoire, interchangeables, me montraient du doigt et semblaient vouloir me livrer à je ne sais quelle vindicte.

Il faisait un soleil éclatant au zénith et les prés bas sentaient fort la menthe sauvage.

J’étais en culottes courtes. Ma chemise était déchirée, de la morve me pendait au nez et j’avais chaud. Très chaud.

Quoique cautérisée et comme déjà ancienne, l’indélébile blessure me défigurait et me donnait l’air patibulaire d’un tueur.

Je n’ai pas aimé ce rêve.

Je n’aime pas les rêves qui, comme les rivières, coulent de source.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.11.2011

Grands écrivains : souvent des gens à contretemps

L’histoire nous offre à contempler des kyrielles d’écrivains fourvoyés dans une interprétation erronée, voire complètement fallacieuse quand elle n’est pas franchement horripilante, de leur époque.

L’histoire nous offre à contempler des kyrielles d’écrivains fourvoyés dans une interprétation erronée, voire complètement fallacieuse quand elle n’est pas franchement horripilante, de leur époque.

Je m’en étonne encore souvent. Fort naïvement, car il n’y a rien d’étonnant à ceci. En effet, pourquoi l’écrivain serait-il mieux éclairé que quiconque pour comprendre son monde ? Son art, c’est d’écrire et son destin, conséquemment, c’est bien d’être à contretemps. Je parle de l’écriture réelle, non militante, ce qui exclut d’office les exemples - qui sont légion - tels que celui, contemporain, de Bernard Henri Lévy qui, à chaque fois qu’il prend une position politique, est un peu comme un souffleur de théâtre qui se serait trompé de pièce, déroutant en même temps l’acteur et le spectateur.

Je ne dis cependant pas qu’on écrit ex cathedra. Je dis, au contraire, qu’on trempe sa plume dans la matière du monde, que ce monde en est l’encre. Néanmoins, dès qu’on se met en devoir d’écrire sur la qualité de cette encre, on n’est déjà plus dans son élément d'écrivain, on plonge la tête dans un encrier, on s'y noie, on sort du champ d’application de l’écriture, on est autre chose qu’un écrivain, une espèce de journaliste partisan peut-être, et les résultats qui sont légués à l’histoire sont souvent déroutants.

Les grands évènements d’un temps donné ne sont perçus dans leurs tenants et leurs aboutissants qu’une fois qu’ils se sont tus, comme l'ouragan n'a de stigmates vraiment visibles qu'une fois le ciel redevenu serein. Quand les conséquences sont tangibles et l'impact bien réel sur la vie des hommes. C’est avec ce matériau-là, avec ce contretemps, que l’écrivain travaille. S’il tente d’en pétrir du plus frais, il ressemble aussitôt à un astronome du dimanche qui, ayant aperçu dans le ciel de la nuit filer une étoile, essaie sur-le-champ d’en calculer la vitesse. C'est une des raisons pour laquelle, je tiens Les Paysans pour le maître livre de Balzac, parce que, comme il le dit lui-même, «c’est là une étude de mœurs», pas un roman, même si ce jugement vaut pour l’ensemble de la Comédie humaine. Michelet, en tant qu’historien, commentait le livre en ces termes : une œuvre admirable, avec un souci poignant du détail. Et Balzac travaillait là sur une époque qui lui était antérieure, remontant aux bouleversements de 1789-1793, dont, spécialement, le morcellement de la propriété foncière. J’y reviendrai à propos d’un tout autre sujet. Ce qui compte ici, c’est que l’écrivain place son écriture sur un tableau achevé et ne se mêle pas, sinon en filigrane, de porter appréciation politique.

Il en va tout autre chez la grande majorité des écrivains du XIXe siècle, dont la fin vit le peuple de Paris littéralement assassiné, égorgé, éventré, violé, femmes, enfants, vieillards, malades et combattants vaillants, par les Versaillais commandés par d'infâmes bouchers, Adolph Thiers et Mac Mahon en tête. Ecrivain ou pas, il fallait quand même avoir quelque chose dans le cœur et dans les yeux qui ressemblât fortement à de la merde, pour ne pas sentir à quel point cette répression sauvage, barbare, sans discernement, bousculait toutes les données de la cause humaine.

Il me semble qu’écrivain à cette époque, soit, délaissant l’écriture, je serais monté sur la barricade, soit je me serais terré à la campagne ou ailleurs en prenant soin de bien fermer ma gueule. Vous m'opposerez, avec juste raison, que ces affirmations ne mangent pas de pain, l'histoire étant révolue et toutes suppositions de cet ordre participant alors d'une généreuse autofiction. Certes. Mais ce que je puis dire avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, dans ce que je suis vraiment, je ne tolérerais pas que mes pires ennemis soient traités avec un dixième de cette cruauté et de cette brutalité avec lesquelles on réprima le peuple de Paris en 1871.

Alors, quand on sait les témoignages des grands de la littérature sur cette époque précise, on reste quand même sur le cul. Et je me dis (permettez-moi de pousser un instant l'immodestie jusqu'à l'inconvenance) que je préfère dès lors être l’auteur de Zozo, chômeur éperdu et m’appeler Redonnet plutôt que d’être l’auteur de Madame Bovary ou des Paradis artificiels et m’appeler Flaubert ou Baudelaire, pour ne citer que ces deux exemples.

Ecoutons le grand, l’admirable, le génial susdit Flaubert dans une lettre à Georges Sand, qui évidemment partageait les mêmes sentiments désastreux. Je vous laisse apprécier le style et, derrière ce style, l’âme noire d’un crétin pire que l’UMP, le FN et le PS réunis pourraient nous en produire aujourd’hui :

"Je trouve qu’on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simples forçats. Mais cela aurait blessé l’humanité. On est tendre pour les chiens enragés, et point pour ceux qu’ils ont mordus." (lettre à George Sand, le 18 octobre 1871).

En dépit du fait qu’il soit l’auteur d’incontestables chefs-d’œuvre que jamais nous n’égalerons – moi, du moins –je trouve que la postérité a été bien tendre avec ce Flaubert, en ne faisant pas généralement mention de ces lettres à l’évocation de son nom. On en a bien moins pardonné à Céline ! Le sieur Flaubert ayant voulu juger de son monde, on le voit, s’est un peu trop penché sur l’encrier et a fini par tremper sa plume dans un sang dégoûtant.

Entendons encore, bien avant la Commune, Baudelaire, le pathétique, le sensible, le sublime, l’incomparable Baudelaire, celui qui a fait école et dont le nom resplendit au frontispice de notre culture. Ecoutons-le, le poète maudit, celui qui a tant souffert de la noirceur de l'âme humaine. Ecoutons-le à propos d’un sergent de Ville en train de massacrer à coup de crosse un émeutier :

« Crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipal de mon cœur, car en ce crossement suprême, je t’adore et je te juge semblable à Jupiter le grand justicier. L’homme que tu crosses est un ennemi des fleurs et des parfums. (…) Crosse religieusement les omoplates de l’anarchiste. » Charles Baudelaire - Salon de 1845 –

« L’homme que tu crosses est un ennemi des fleurs et des parfums. » C’est à vomir ! Et c’est à se demander quelle était la nature des parfums et des fleurs dont s’enivrait l’âme si tendre du grand pauète ! Une charogne, peut-être ?

Toute la fine fleur, justement, de notre patrimoine, fine fleur que nous louons et à laquelle nous vouons admiration béate et reconnaissance, s’est honteusement compromise face la misère des gens, de Zola et Edmond Goncourt à Théophile Gautier – un des pires - en passant par Georges Sand, et même le vieil Hugo réfugié à Bruxelles et qui déplorait les incendies dans Paris comme étant le seul fait des Communards.

Seuls sont restés dignes Rimbaud, Verlaine et Vallès. C’est peu.

Que dire de tout ça, sinon ce que j’en disais au début ? Car tout cela n’enlève évidemment rien à l'indéniable valeur littéraire des textes produits par tous ces gens. Que dire, donc, sinon que l’écrivain est, le plus souvent, bien à côté de la plaque et ne devrait jamais mêler son tumulte aux tumultes du monde.

Ou alors franchement. Pas le cul entre deux chaises. C’est ainsi que le firent Lissagaray et bien d’autres. Mais la postérité n'a pas daigné posé ses lauriers sur la tête de Lissagaray parce que, confontées à des œuvres telles que Germinal, l'Education sentimentale ou les Fleurs du mal, la profonde honnêteté et la loyauté d'un Lissagaray ne sont sans doute à ses yeux que du pipi de chat.

J’avais aussi fomenté le projet d’écrire sur les engagements des grands écrivains du XXe dans une de ses plus gigantesques et dramatiques erreurs, l'erreur communiste. Ce sera pour un prochain billet. Dans le même esprit. Voir comment certains ont reconnu leur méprise et comment ceux qui n'ont pas fait cette démarche, tout en étant de grands écrivains, n'en sont pas moins restés les affreux complices d'un des systèmes les plus cruels et les plus pervers que l'esprit humain n'ait jamais enfanté.

Quant au XXIe, je me garderai bien d'en parler, ayant le nez dessus et n’y voyant pour l'heure que du feu.

15:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.11.2011

Accueil du texte d'Elisabeth Legros-Chapuis : regrettable malentendu

Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.

Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.

Cet accueil était amical et de circonstances et n’avait dans mon esprit absolument rien à voir avec les vases communiquants, comme l'annonce Elisabeth sur son blog. Comble de malchance, ces vases-là tombaient vendredi, alors que je ne m’en étais même pas aperçu ! J'en veux pour preuve, que je n'ai fourni aucun texte sur le site partenaire, l'échange étant pourtant le principe même de l'opération.

Je redis donc ici, avec force, que cet accueil était ponctuel et ne peut en aucun cas être confondu avec une participation de près ou de loin à ces vases communiquants, dont je ne veux plus entendre parler, tant ils sont liés à François bon, personnage équivoque avec lequel je n'ai plus aucune affinité, qui m’a honteusement trompé, menti, roulé dans la farine, et qui ne s'est, d’ailleurs, soit dit en passant, toujours pas acquitté de sa misérable dette financière, pourtant d'un ridicule montant de 75 euros.

Quant à sa dette morale, c’est pas demain la veille qu’il aura les moyens de s’en libérer !

Que tout ceci soit donc dit sans dépit et même avec joie. Fermement cependant !

Image : Philip Seelen

11:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.11.2011

La Grèce, de près et de loin

Je l'ai dit par ailleurs : nous ne comprenons pas grand chose au monde ; nous émettons des avis, des colères, des ressentis, mais le monde, désormais séparé des hommes, s'en moque comme de Colin Tampon de nos postillons. A vouloir désormais l'interpréter, nous disons le plus souvent des âneries érigées en doctes sentences.

La Lybie, la Syrie, la Chine, la Grèce...Les échos que nous en distribuent ceux qui sont aux manettes - plus exactement les laquais de ceux qui sont aux manettes - ne sont pas de nature à ce que nous nous servions librement de notre libre-arbitre.

Pour moi en tout cas.

J'avais relevé chez Solko, dans les commentaires, cette phrase de Patrick Verroust : Les Grecs ont un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité pour rendre leurs tragédies universelles !

Je me garderais bien de prétendre à la justesse ou non de la belle formule, qui m'a plu en tant que telle. Mais depuis que la Grèce, à la fois si proche et si lointaine, est bien malgré elle au hit-parade des préoccupations et dans le collimateur des financiers, que ne dit-on pas !

J'ai donc demandé à Elisabeth Legros-Chapuis, qui connaît bien ce pays, de venir nous en parler, selon elle.

Par ailleurs, une lectrice, que je remercie vivement, m'a fait parvenir ce lien, édifiant, que je vous recommande vraiment de suivre, juste pour tenter d'effacer un peu les discours sordides de nos politiques, Merkel, Obama, Sarkozy et Lagarde en tête, lesquels, soit-dit en passant, au garde-à-vous devant la haute finance à qui ils doivent tout et pour laquelle, en juste retour, ils sont chargés de nous égorger chaque jour un peu plus, viennent sans doute de choper Papandréou dans un coin sombre, l'ont pris par le col de sa chemise et l'ont convaincu que de recourir à l'avis du premier concerné, le peuple, était d'une indélicatesse insupportable et vraiment d'un autre temps.

BR

J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.

J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.

De cette époque, j’ai conservé un lien particulier avec la Grèce ; j’y séjourne régulièrement au moins deux fois par an.

Tout ce préambule pour dire que ce qui se passe actuellement dans ce pays, me touche, me perturbe et m’inquiète.

Je n’ai évidemment pas la compétence, ni politique, ni économique, pour dire ce que pourrait être la solution… Tout ce que je peux exprimer, c’est mon simple point de vue de citoyenne du monde. Du ressenti et du vécu. J’ai passé deux semaines là-bas en septembre. En rentrant, j’écrivais ceci :

« Je connais bien ce pays et je le retrouve toujours avec plaisir. Cette fois pourtant, c’était un peu différent. Je me sentais souvent mal à l’aise devant les problèmes quotidiens que rencontrent les Grecs en raison de la crise. Problèmes de survie tout simplement… comment subsister, comment élever ses enfants, comment se soigner, quand les prix de toutes choses augmentent (ils sont souvent les mêmes, voire plus élevés qu’en France, alors que les revenus sont bien plus faibles), que les impôts sont multipliés et que les salaires ou retraites diminuent. Quand on a la chance d’avoir un emploi, et j’ai entendu un chiffre effarant : plus de 40 % de chômage dans la tranche des 16-24 ans. Dont une bonne partie de jeunes éduqués et diplômés, mais qui ne trouvent pas de premier emploi. Les diktats de la « troïka », les mesures injustes et souvent incohérentes brandies par le gouvernement pour tenter bien tardivement de s’y conformer… Une fois de plus, on pressure de manière révoltante la classe moyenne et surtout les salariés, au lieu d’aller prendre l’argent où il est vraiment : grandes fortunes (dont celle de l’Eglise orthodoxe, riche d’immenses propriétés foncières), grandes entreprises, professions libérales. Le nombre de commerces que l’on voit fermés au hasard des rues est énorme. Les gens s’en sortent tant bien que mal, souvent en exerçant des petits boulots non déclarés (mais qui pourrait leur jeter la pierre ?), et la solidarité familiale, toujours très forte dans ce pays, joue à plein. »

Depuis, la crise s’est exacerbée, des propositions ont été avancées, un accord a été conclu (je parle de celui du 27 octobre), puis le Premier ministre a annoncé son projet de référendum… Réflexions en vrac :

1) Certes le référendum est légitime et constitue une expression de fonctionnement démocratique - mais je ne suis pas emballée par le principe du référendum, en général ; cela peut tourner facilement au plébiscite ; et si on a élu des députés, c’est bien pour qu’ils expriment notre voix ? (qu’est-ce que je suis naïve…) En l’occurrence, je crains bien que ce référendum-là (s’il a jamais lieu, ce qui reste à voir) ne soit pour Papandréou qu’une manière de jouer son va-tout : ça passe ou ça casse. Et si ça aboutit à une sortie de l’euro pour la Grèce, ça peut être catastrophique, pour eux d’abord, mais aussi pour tout le monde (enfin, pour les Européens).

2) Ce n’est certes pas la première fois que le destin des Grecs est dirigé par d’autres puissances ; après 1821, quand ils ont pu enfin se libérer de l’occupation turque, la tentative de république a échoué avec l’assassinat de Capodistria et les puissances européennes ont refusé à la Grèce le droit de se choisir un roi. Ils lui ont parachuté un Bavarois, le nommé Othon…

3) Si la Grèce s’effondre, ou plutôt fait naufrage, ce sera la preuve éclatante que la spéculation financière, elle, a gagné la partie, et, à mon sens, c’est très inquiétant pour l’avenir du monde. Car les spéculateurs font leur miel de tels événements, quelles que soient les conséquences pour les peuples et il n’y a aucun frein pour qu’ils s’abstiennent de recommencer ; c’est pourquoi il faudrait poser des limites à leurs agissements, mais les gouvernements le veulent-ils vraiment ? Le peuvent-ils encore, d’ailleurs ?

Certes, plein de choses m’agacent dans le fonctionnement de la Grèce au jour le jour. Ses politiciens (qu’ils soient de gauche ou de droite) sont des caricatures, corruption constante, clientélisme omniprésent. Sa bureaucratie est un sommet de complexité inefficace (essayez donc d’aller payer une simple facture d’électricité et vous comprendrez très vite). Les services publics coûtent cher et fonctionnent mal. Etc., etc. Il y a aussi un côté exaspérant qui consiste à vivre constamment au-dessus de ses moyens ; qui s’illustre chez les individus par le goût des marques (produits encore plus chers qu’en France, pour des salaires bien inférieurs…) et des grosses bagnoles (voir le nombre de 4x4 à Athènes…), et au niveau de l’État, par exemple, par la conception du métro : certes les stations sont superbes et même carrément grandioses ; mais le coût du projet s’en est ressenti, au moment où déjà l’argent manquait.

Et pourtant, pourtant, il existe encore, à côté et malgré tout cela, la Grèce éternelle, la nature dans une splendeur unique, parfois abîmée (oh, les immeubles en chantier abandonnés dans les villages, avec des ferrailles rouillées émergeant des piliers de béton…) mais souvent encore presque intacte, la mer unique, la montagne, le rocher, la terre grecque, l’odeur de la résine. La musique grecque. Les petits plaisirs simples, être assis à une terrasse de café et regarder la mer, manger des aubergines imam bayildi et du poulpe grillé… Quelque chose qui ressemble encore à la douceur de vivre. Et qui pourra, je l’espère, être préservé.

Elizabeth Legros Chapuis

Merci à Bertrand Redonnet pour avoir donné l’hospitalité à ce texte

11:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.11.2011

Aux lecteurs de L'Exil des mots

Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?

Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?

Se consacrer à la rédaction d’un ouvrage, dans la solitude, c’est pour une bonne part se projeter dans un futur moins solitaire et plus ou moins proche. C’est s’adresser à, c’est aller à la rencontre de, c’est vouloir dire et être entendu.

En attendre un écho qui ne soit pas que celui des murs est autre chose encore. Un écho étant par définition un renvoi amplifié ou déformé par un obstacle infranchissable, ne saurait en effet prétendre à la fidélité.

Je constate, en regardant les états qui m’ont été fournis sur mes derniers livres, avoir été lu par deux mille lecteurs environ. Je dis bien "lecteurs" et non "personnes", la nuance ne vous échappera pas.

Quel écho en ai-je reçu ? Une vingtaine d’articles en tout et pour tout, des mails privés et des conversations de vive-voix. C’est agréable, c’est indispensable même, c’est gratifiant, mais ça n’est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre un nombre sur tous les autres lecteurs que l’on ne connaît pas et qui ne désirent ni parler ni contacter. Tacite complicité établie sans visage, connivence silencieuse. C’est ce que demande l’écrivain, beaucoup plus que les deux ou trois écus non sonnants et non trébuchants de droits, qu’un contrat préalablement établi aura de toute façon déjà réduits à une portion congrue. Savoir si ses livres sont lus. Si le travail fourni intéresse.

Que cela soit vain ou non, d’écrire et d’attendre, est un tout autre problème encore. Car si nous attendions d’être en mesure d’enfanter un véritable chef-d’œuvre pour soumettre notre écriture à la lecture –ce qui serait le gage d’une époque au raffinement des plus exquis – nous ne ferions pas souvent montre de notre art. Peut-être même jamais.

En écrivant ces quelques lignes, je pense avec beaucop de sympathie à la sagesse et à l’opiniâtreté d’un camarade qui eut, il y a quelques mois, la gentillesse de me confier qu’il était sur la rédaction d’un livre depuis cinq ans déjà. Connaissant le talent de ce camarade, la précision de son expression, les fondements sensibles de son écriture, je ne puis m’interdire d’admirer ce qu’il fait dans l’ombre solitaire et de lui envier autant sa patience que la grandeur intime de son projet. Ce camarade, si je m’en réfère à l’écriture que j’en connais, doit être en train de construire une cathédrale. Et je pense en même temps à des pièces maîtresses, telles que Madame Bovary, Guerre et paix ou Le rouge et le Noir, dont les auteurs ont effectivement travaillé des années et des années leur manuscrit avant de le juger digne d’être soumis au jugement et au goût d’un public.

J’aimerais avoir cette résolution, j’aimerais avoir ce sérieux dans la construction, cette confiance, cette discipline et cette fermeté de travail en moi.

Nous écrivons donc pour être lu, c’est une lapalissade, et ce, surtout quand, visant une échéance immédiate, nous choisissons ces vitrines, ces pignons sur rue sans patente, ces expositions permanentes sans brevet que sont les sites et les blogs. Un auteur du net, qu’il soit bon ou médiocre, s’il vous disait qu’il ne consulte pas ses statistiques ou alors très peu, parfois, comme ça, négligemment, dans un moment de désœuvrement, voire de faiblesse, serait d’abord indigne de vous puisqu’il vous mentirait par le biais d’une absurde et enfantine coquetterie. J’en suis certain. A moins, comme dit en première ligne, qu’il ne s’agisse d’un fou ou d’un désespéré, mais là, cette folie comme ce désespoir, auraient forcément déjà dû transpirer dans ce qu’il vous écrit. Si tel n’était pas le cas…

Indigne de vous aussi parce que la consultation des statistiques est, à mon sens, un respect dû aux lecteurs. Le geste qui ne se voit pas, mais qui fait aussi qu’on prend en considération l’existence de ceux qui vous lisent, qu’on attache de l’importance à leurs visites, qu’on leur en sait gré.

Je consulte les statistiques de l’Exil des mots à chaque fois que je dois en ouvrir les coulisses pour y ajouter un texte ou y faire autre chose. Disons alors cinq ou six fois par semaine environ…Savoir si je suis lu et dans quelle proportion -même si ces données n’indiquent qu’une tendance et sont sujettes à caution - ou savoir si, au lieu d’écrire là, je serais bien mieux inspiré d’écrire chez moi et de repousser les échéances. Donc, en même temps que respect, indicateur de navigation personnelle dans la grande forêt écriture.

Je parlais tout à l’heure d’écho, le dissociant de la lecture anonyme. Ici, l’écho, ce sont les commentaires et, pour agréables qu’ils puissent être, pour marques de camaraderie qu’ils soient aussi (je suis, par exemple, touché qu'une lectrice, à deux ans d’intervalle, apprécie avec autant de plaisir le même texte et désire me le faire savoir), ces commentaires peuvent aussi s’avérer être des balises de naufrageurs allumés sur les rochers de la nuit, quand ils sont pollués par le convenu. Depuis cinq ans que je suis régulièrement sur le net, dont quatre sur ce blog, je me suis aperçu que certains auteurs de commentaires, assidus, quotidiens, - très, très, très peu, je vous rassure - en faisaient quasiment profession pour se faire un semblant de nom sur la toile et que la teneur flatteuse de leurs exclamations, que j’aurais pu prendre un moment pour m’étant personnellement adressée, se retrouvait partout où papillonnait leur bavardage, en des termes à peu près identiques. Rien de bien méchant là-dedans, certes, plutôt une erreur d'aiguillage de la misère mais aussi, quoique bien involontairement, un remède efficace, si tant est que nous sachions les identifier pour ce qu'ils sont, contre la vanité dans laquelle nous sommes tous enclins à sombrer. C’est humain.

Je ne commente pour ma part que deux ou trois blogs, dont celui-ci, celui-ci ou encore celui-là, très différents les uns des autres mais les uns et les autres fort à mon goût.

J’en lis beaucoup plus. Je les lis comme vous me lisez, lecteurs : sans éprouver le besoin de me faire connaître ou de mettre mon grain de sel sur les traces de l’auteur.

Et c’est ce dont je voulais vous remercier vivement ici, vous que je ne sais point mais que je sens tout près. Je trouve, en plus, ceci dit avec un certain humour et une légèreté certaine, que vous avez un certain mérite, vu les véhémentes positions que j’ai pu prendre récemment sur les diverses escroqueries d'une certaine boutique numérique et vu, aussi, mon indéniable caractère de cochon. Ou de goret, c'est selon.

Est-ce que c’est personnel ou est-ce une tendance générale ? : ici, plus les commentaires se font rares, plus les lecteurs sont nombreux, sans qu’évidemment je ne puisse me permettre d’établir une quelconque relation de cause à effet qui n’aurait aucun sens.

Ce mois d’octobre, donc, jamais L’Exil des mots ne s'était vu gratifier d'autant de visites et d'autant de lecteurs.

Vous m’en voyez heureux et fier et, surtout, sincèrement, très reconnaissant, d’autant plus que je crois savoir que la fidélité a ceci de contradictoire qu’elle est toujours fragile, jamais acquise.

Image : Philip Seelen

13:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.10.2011

Une scène d'anthologie

Même si certains clichés peuvent paraître éculés et même si l'un d'entre eux est un peu douteux à mon goût, ces paroles, remarquablement interprétées, me semblent, hélas, encore et toujours d'une douloureuse actualité.

08:01 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.10.2011

DES IDÉES REÇUES

tamponnées, digérées et recrachées un peu partout...etc.

CHAPITRE II

Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.

Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.

Ne nous croyons pas, quant à nous, des hommes plus modernes ou plus moraux. Pour tous les groupes sociaux, constitués ou non, il existe des critères d’admissibilité, implicites ou explicites. Le plus souvent implicites d’ailleurs parce que honteux de par la bêtise qui les sous-tend, de par la fatuité qui les soutient, de par le mensonge qui leur donne corps, et de par le misérabilisme intellectuel dont ils sont l’expression.

Dans le fond, pas grand-chose n’a changé depuis Balzac pour être admis, en vrai ou dans sa tête, dans tel ou tel groupe social, même moins huppé que celui auquel prétendait le jeune étudiant charentais. Dans telle ou telle branche de tel ou tel réseau social, si l’on veut.

En un mot comme en cent, prenons par exemple, le soi-disant gotha littéraire, en chair et en os ou sur les blogs et les sites de cette toile. Il y a des critères incontournables. Si, si ! Je l'affirme. Déjà, si vous en doutiez, j’y verrais presque comme un aveu.

J’en prends quatre, presque au hasard, de ces critères, histoire d’en démolir au moins deux :

- Aimer Rimbaud, sinon le comprendre,

- connaître Proust, sinon l’avoir tout lu,

- détester la chasse, sans peut-être n’avoir jamais croisé le moindre chasseur,

- honnir le foot - là, c’est rédhibitoire - sans même savoir ce qu’est un hors-jeu ou un coup franc indirect.

Voilà énoncés quatre éléments déjà constitutifs d’une belle âme et qui vous posent sur la tête d’un imbécile la perruque d’un poète, sur la tignasse d’un vilain la coiffe d’un marquis, sur le front d’une bécasse le duvet d’une colombe, esthète et amoureuse des Belles Lettres.

D’emblée, on ne voit pas trop, sinon par le jeu névrotique d’aliénations diverses bien imprégnées dans les cervelles comme autant de normalités abstraites, ce qu’il y aurait d’antinomique à aimer en même temps Le Bateau ivre et le jeu de jambes de Zinedine Zidane, l’évocation des souvenirs mondains du p’tit Marcel et la frappe de Benzema. Il me semble là qu’on tente de soustraire des lentilles d’un sac de blé pour obtenir des poireaux. Pas vous ?

Et moué alors ?

Moué ? Comment ça, moué ?

Bon.

Je suis touché par certaines œuvres de Rimbaud, bien sûr, pas toutes, mais pas plus profondément que par d’autres qui sont d’Apollinaire, de Richepin ou de Musset, en tout cas moins que par beaucoup signées Brassens.

Proust, pas vraiment ma tasse de thé. Jamais pu rentrer à fond dedans, rebuté peut-être, au mépris de la belle écriture et de la précision des âmes, par tout ce monde parfumé et maniéré.

Enfin, hérésie suprême, j’aime bien le foot, j’aime bien regarder (longtemps que ça ne m’est pas arrivé, remarquez) un grand match. Je n’avais pas loupé beaucoup de confrontations de la coupe du monde 1998, par exemple, ou de la coupe d’Europe qui avait suivi. J’avais aussi suivi d’autres grandes compétitions. Pour le plaisir de voir du jeu. Dans la campagne, il m’arrive encore, pas plus tard que dimanche dernier en me rendant au musée Sienkiewicz, de m’arrêter cinq minutes en traversant un village silencieux où se dispute une rencontre du bas de l’échelle. Sous les moqueries enjouées de mon entourage exclusivement féminin, faut dire !

Ces maillots en même temps flamboyants et crottés qui se disputent un ballon, ces galops, le bruit rugueux des crampons arrachant la pelouse, ces cris rauques, ces souffles courts d’où sortent des brouillards par saccades, le gardien ganté qui cherche ses appuis, se balance et trépigne sur ses jambes qui fléchissent, attentif, tendu, prêt à bondir comme le chat sur la souris, tout ça me ramène très loin, très loin en arrière, chez moi.

Je me souviens… Mes deux grands frères étaient de sacrés footballeurs ! Ils étaient connus au moins à vingt kilomètres à la ronde pour leur dextérité avec un ballon au pied. L’un avait même fini par jouer dans la prestigieuse équipe de Civray, en Division d’Honneur, je crois…Le dimanche soir, ils rentraient quand fuyait le jour, tels des aventuriers s’en revenant d’une glorieuse expédition, fourbus, et ils commentaient, et ils racontaient, et ils montraient même, parfois, un tibia estampillé d'un bleu qui faisait grimacer de douleur. Nous écoutions. C’était l’hiver. Ma mère faisait bouillir de grandes bassines d’eau, et, au savon de Marseille, décrottait les maillots. Ces tuniques du jeu et de la joute, je les admirais alors les jours suivants qui pendaient au soleil du fil à linge et se balançaient au vent, comme des haillons d’orphelin, les bras tendus vers la terre, jaunes quand mes frères jouaient à Brux, violets quand c’était à Chaunay, rouges et blancs à Blanzay, blancs et bleus pour Civray.

Les dimanches de l’été, c’était une fête que d’aller assister aux différents tournois et si, à la fin, un de mes frères avait l’heur de brandir la coupe, alors c’était sur toute ma famille, sur tout mon clan, qu’il me semblait que coulait quelque chose qui ressemblait à de la gloire. Ils étaient mes Kopa à moi, mes Just Fontaine et ils étaient la bravache revanche du pauvre. Car les fils du notaire, du médecin, du pharmacien, les fils des grands bourgeois, ne jouaient pas au football ou, s’ils y jouaient, ils n’y excellaient pas.

Les fils de bourgeois, je les ai retrouvés au collège, avec les versions latines et les thèmes, quand mes frères taillaient la planche à coups de varlope ou tordaient la ferraille à coups de marteau dans un atelier.

Quand j’ai changé de monde, que j’ai mis mes mots d’enfant en exil, que j’ai laissé derrière moi les maillots de football et les crampons crottés, quand j’ai tourné le dos à mon histoire.

Quand j’ai appris Sénèque et Molière, Vigny et Hugo. Tous ces nouveaux venus dans mon jardin, je les ai aimés et je les aime encore. Mais il y a eu, il y a et il y aura toujours de la place pour tout le monde dans un être qui n’éprouve pas la honte d’exister. Rien de ce qui fut constitutif de mes primes archéologies n’a été renié au nom du bel esprit.

La liberté, c’est ça pour mézigue : savoir reconnaître l’odeur de la racine que l'on porte en soi, ne pas la camoufler, même si c’est une odeur qui n’enivre pas forcément les belles âmes des cénacles et des chapelles.

Savoir être fier sans orgueil. N’appartenir à rien, qu’au hasard de soi. Être tantôt blanc, tantôt noir, tantôt gris selon les yeux avec lesquels on veut vous voir. Entier parce que pas toujours égal et n’obéissant à aucun critère de sélection. Et surtout, surtout, ne jamais se forcer à aimer quelque chose ou quelqu’un parce qu’il est de bon ton d’aimer, et ne jamais s’astreindre à détester ceci ou cela parce que ça vous pose son homme de détester ou de mépriser ceci ou cela.

Mais je voulais, en fait, - voyez comme l'écriture est capricieuse - vous parler de la chasse, et je me suis laissé entraîner par le foot, si je puis dire. La chasse, loisir maudit par les bonnes âmes et les savantes consciences ! Plaisir des gros cons avinés, couperosés, du boucher-charcutier du coin et du ringard de service !

Ce sera pour la semaine prochaine ; je vous parlerai donc de la chasse et… de la forêt. Car là aussi, les idées reçues se ramassent à la pelle, comme autant de manifestations d'une intelligence affectée, usurpée, séductrice dont on ne sait plus trop quoi.

09:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.10.2011

DES IDÉES REÇUES

tamponnées, digérées et recrachées un peu partout comme autant d'épiphénomènes de la clairvoyance et de l’intelligence humanistes

CHAPITRE I

Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.

Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.

Le monde se fout des postillons et des postillonneurs comme de Colin-Tampon. Quelquefois même, pour un petit coup reçu, un peu plus appuyé et énervé que les autres, il vous balance un savant uppercut qui vous met K.O pour un bon bout de temps.

Il a sa logique que la logique ne comprend pas, le monde. Il a aussi sa longévité, son immensité et sa complexité que l’éphémère, la petitesse et la simplicité de l’individu n’entrevoient que très partiellement mais, hélas, toujours de façon fort péremptoire.

Le recul et la sagesse commandent donc, - si tant est qu’on ait pris la ferme résolution de ne pas mourir un jour aussi con qu’on a vécu - de revoir toutes ses prétentions révolutionnaires à la baisse et surtout, dans la solitude des petits matins clairets, d’imaginer, sourire aux lèvres, cinq minutes seulement, ce que nous aurions fait de mieux dans un monde supposé meilleur.

Si on n’est pas définitivement pourri au point de mentir même dans un face à face intime, (ou trop con pour se comprendre vraiment tel qu’on est) la réponse tombe, limpide : rien. Absolument rien. Parce que nous ne connaissons rien aux implications, aux engrenages des sociétés et surtout aux désirs profonds des hommes qui cohabitent avec nous sur la grande boule bleue. Nous supposons tout ça. Nous le supposons ex cathedra. Parce que, aussi, notre vide et notre impuissance sont à l’intérieur, notre puissance et notre volonté de vivre également. Accuser le canevas social du monde, son organisation, ses injustices, son immoralité, ses guerres, ses embrouilles, de notre tristesse et de nos échecs, c’est accuser, pour une bonne part, le miroir quand il nous renvoie une gueule que nous voudrions plus harmonieuse. C’est se dédouaner de soi et on comprend bien que ce soit plus facile de chercher la clef de son énigme sur des manifestations extérieures, auxquelles nous ne participons pas sinon par une vaine parole, plutôt que dans ses propres dispositions à vivre, dans sa propre éthique et dans ses propres désirs.

Le comble est alors de briser le miroir. Plus de sale gueule en face ! Mais le passant qui vous croisera dans la rue l’instant d’après vous trouvera toujours aussi disgracieux.

Ainsi m’amusé-je des discours. De tous les discours. De ceux de la rue, de ceux des bouffons politiques, de ceux de la presse comme de ceux des blogs, ces derniers classés au rang des pires sans doute. Car si on peut comprendre l’intérêt immédiat et réel que peut avoir un politique, un journaliste ou un hâbleur légèrement pris de boisson et accoudé au zinc du café du commerce, à interpréter le monde de façon fallacieuse et lapidaire, on ne comprend pas trop bien pourquoi et dans quel but un blog ou un site persiste à vouloir assener ses erreurs d’interprétation et ses vues étriquées comme autant de vérités définitives ? Quel rôle dans le monde ? Quel impact ? Quels et quelles imbéciles, sinon ceux et celles qui lui ressemblent, cherche-t-il à séduire ? Et pourquoi vouloir séduire des gens qui sont tout disposés à prendre vos patins parce qu'ils ne savent pas se chausser eux-mêmes ?

Déjà, donc, l’impropre de l’endroit pervertit le propos.

Une des grandes questions - elles sont légion - qui préoccupe aujourd’hui les Bons Samaritains de la parole sans verbe, c’est l’avenir de ce qu’on a très vite appelé le printemps arabe. Son avenir, excusez-moi du peu, était déjà prisonnier de la métaphore, piètre et usée jusqu’à la corde, un printemps étant, de par la physique universelle du grand mouvement des choses, caduc et même très court. Les tenants du propos spectaculaire manquent vraiment d’imagination poétique. Il y a quarante-trois ans, on parlait déjà du printemps de Prague, dont les premiers rameaux furent broyés comme on sait. Anyway…Un printemps reste un printemps. Un truc qui sent bon mais sur les lauriers duquel il n'est pas sérieux de s'endormir.

Alors je lis sur un site d’information que la presse s’inquiète d’un horizon qui se dessinerait islamiste en Tunisie et en Lybie….On peut décoder ainsi - parce qu’on n’a quand même pas trop le temps à perdre avec ces conneries - : putains d’Arabes de merde, on les libère de leurs dictateurs et ils la ramènent avec leur dieu ! Pouvaient pas s'en choisir un vrai, de dieu, un comme le nôtre par exemple, normal, avec une grande barbe, blanc, démocrate et pas méchant pour un sou (oublions les bûchers, les croisades, les langues arrachées, l’Inquisition, les crimes, l’interdiction des livres, l’asservissement du peuple 10 siècles durant par le clergé, le grain de blé arraché de la bouche du vilain par une dîme assassine, les vierges violées dans d'infâmes couvents etc.) Oublions tout ça ! Ces vils Sarrazins avec leur printemps à la noix sont en train de nous compliquer l’existence avec leur dieu raciste et qui pourrait bien, en plus, leur enjoindre de poser des bombes !

La plupart des aboyeurs, presse et blogs confondus, oublient les arguments constitutifs de leur propre insignifiance. C’est-à-dire qu’ils brandissent le couteau par la lame et se blessent forcément le fond de la main. Ils oublient que ce n’est pas eux qui votent chez les autres, que le mot démocratie n'est pas une recette de cuisine qui, forcément, fait bouillir les carottes qu'on attend, que les peuples ont le droit de disposer de leur destin, celui-ci ne rentrerait-il pas dans les canons idéologiques des cervelles occidentales. Ils oublient, même ceux qui font mine de n’être point porteurs de la morale chrétienne et, peut-être, surtout eux, que leur morale apodictique n’est pas universelle, que ce qui leur semble juste sous cette latitude est peut être perçu comme injuste sous telle autre.

Ce qu’on voit là-dedans, c’est la bêtise crasse qui persiste à se voir comme le nombril du monde sans rien comprendre ni au monde ni à ce qu’est réellement un nombril. Et, de la presse de gauche aux blogs de gauche ou d’extrême gauche, on peut lire ce qu’on entend dégouliner de plus infâmant de la gueule écumante de l’extrême droite : ah, valait mieux les dictateurs, tiens !

Et qu'on ne fasse pas le philosophe en me disant, oui, mais on ne pense pas pareil, nous, et gnan gnan gnan...La parole est une herbe folle qui, quand elle a le même parfum, pousse forcément sur le même terreau.

Et même cette Le Pen-là a plus de courage que tous ces velléitaires de la bonne fausse conscience : car elle le dit au moins avec des mots clairs, sans ambages. Elle annonce la couleur et n'a point honte de ses contradictions. Chez les autres, qui ont pourtant la même cervelle et les mêmes vues approximatives, on avance masqué. Il faut lire du subliminal. Même pas le courage - ou plus exactement l'intelligence de percevoir - les conséquences désastreuses de leur désastreux discours.

Car savez-vous lire ? Connaissez-vous la belle et dansante clarté des mots ? Oui ? Alors lisez cela, paru dans Libération, journal de gogôche : "la fin des dictatures du monde arabe risque d’installer l’Islam politique au pouvoir."

La fin des dictatures = risque…On a risqué la fin des dictatures, imprudents que nous sommes ! Parallèle flamboyant entre dictature et Islam politique…Mais c’est qu’ils seraient prêts à harnacher des destriers, ces cochons-là, pour chevaucher jusqu'aux déserts et raccourcir de l’infidèle !

Connards, journalistes et blogueurs réunis, qui veulent nous dire un monde sur lequel ils ne voient planer que l’ombre misérable de leur misérable nez !

Car de tout ça, auquel je ne comprends pas grand-chose, il faut s'en foutre et s'en contrefoutre complètement !

L’ignorant qui s’en fout est tellement plus attachant et tellement moins dangereux que le faux-savant qui fait le passionné ! Mon voisin malade, mon ami qui souffre d’un déplaisir amoureux, ma fille qui me demande pourquoi Treblinka, me tracassent bien plus et me mobilisent bien plus utilement. Car je peux dire sans public, aider peut-être, éclairer un peu j'espère.

Un autre jour, contre ce même mode de l’aliénation à vouloir dire, avec la parole décharnée du déjà-vu, un monde où manifestement on ne comprend goutte, je vous parlerai d’un tout autre sujet : la chasse, honnie des bien-pensants et des mêmes derviches tourneurs du vide confortable et de la conviction par procuration.

Image : Philip Seelen

08:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.10.2011

Henryk Sienkiewicz

C’est une saison de bascule, qui oscille entre deux partis à prendre, qui fait semblant de diffuser un reste de lumière d’été tout en peignant furtivement les paysages en blanc, sous les gais cristaux des gelées matinales.

C’est une saison entre l’intérieur et l’extérieur, entre le chien et le loup. Il reste encore un peu de temps, avant les grandes réclusions derrière la nuit tombante des milieux d’après-midi, pour explorer des surfaces encore inconnues.