26.10.2025

Łomazy : la mémoire

Je les salue fraternellement au passage et, n'en ayant plus de nouvelles, espère du fond du coeur que tout va bien pour eux.

Cette première partie, consacrée aux crimes nazis et à l'antisémitisme avant l'établissement proprement dit des camps de la mort, avait été suivie d'une autre, plus spécialement axée sur l'extermination systématique des juifs par ces mêmes nazis, la shoah, et, par-delà, sur le film de Lanzmann.

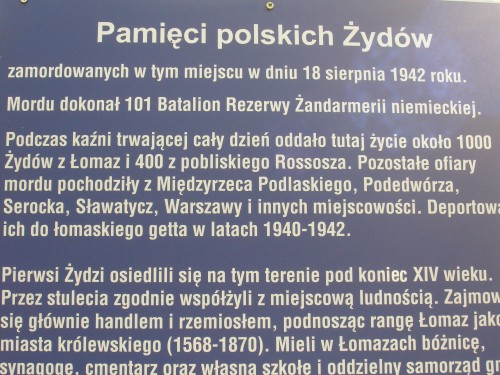

Photo 1

À Bertrand, de la part de Philip Seelen,

17 AOUT 1942 A ŁOMAZY, 1700 JUIFS MASSACRES PAR DES ALLEMANDS ORDINAIRES …

Sujet bien grave que tu nous as donné à lire, cher Bertrand, pour ce week-end parisien de la mi-mai froid, venteux et pluvieux. C'est au petit déjeuner que je prends connaissance avec Krzysztof Pruszkowski de ton dernier récit édité sur ton "Polska B dzisiaj", "Le billot des bourreaux".

Krzysztof a beau fouiller dans sa mémoire, rien ne lui rappelle le nom de ce village, Łomazy, rien ne lui rappelle le massacre dont tu fais référence. La date elle-même lui pose problème, août 1944. Le camp allemand d'extermination de Sobibor fut détruit en octobre 1943. Le 18 juillet 1944, l'Armée rouge et les Polonais du général Berling passèrent le Bug, et un ''Comité polonais de libération nationale'' (P.KW.N.), s'installait à Lublin le 24 juillet 1944, aussitôt reconnu par Staline comme unique représentant du peuple polonais.

Donc, qui a pu massacrer plus de 2000 juifs dans une forêt du district de Lublin en août 1944 ?

Surpris par la surprise de mon ami qui m'a toujours semblé bien connaître l'histoire troublée de la Pologne, de l'occupation nazie et de l'invasion de l'Armée Rouge, je lui suggère que peut-être il s'agit d'une erreur de date et que Le billot des bourreaux fait référence au massacre en 1942 de 1700 juifs par les hommes du fameux bataillon 101 de la gendarmerie allemande chargée de l'extermination des juifs dans les territoires occupés de l'est de la Pologne.

C'est en 1994, que j'ai commencé à suivre les nouvelles parutions des chercheurs juifs américains sur le génocide des juifs d'Europe par les Allemands. J'ai relu Raul Hilberg, connu mondialement pour son ouvrage de référence La destruction des Juifs d’Europe. Puis mes lectures m'ont amené à Des hommes ordinaires, le troisième livre de Christopher Browning, élève de Raul Hilberg.

L'auteur suit dans cet ouvrage le parcours des 500 hommes du 101e bataillon de réserve de l’Ordnungspolizei, entre juillet 1942 et novembre 1943. Cette étude s’appuie sur les témoignages recueillis lors de l’enquête judiciaire faite sur le bataillon en Allemagne fédérale au cours des années 1960. Christopher Browning a également utilisé des documents sur l’activité d’autres unités de police et des Einsatzgruppen, quelques témoignages de survivants juifs ainsi que des photos fournies par la bibliothèque Yad Vashem à Jérusalem et l’Institut historique juif de Varsovie.

L’intérêt de l’analyse de Christopher Browning réside dans le fait qu’elle suit des exécutants, sans qui les ordres de Hitler, Himmler, Goebbels n’auraient pu être appliqués. Dans le 101e bataillon les hommes ne sont pas fanatisés par les théories hitlériennes, ils sont issus du prolétariat et n’ont reçu de formation idéologique que tardivement. Ils ont même eu le choix avant leur premier massacre. Il s’agit ici de comprendre comment ces hommes ordinaires sont devenus des acteurs du génocide.

Initiation au massacre en masse : la tuerie de Jòzefòw

Aux alentours du 11 juillet 1942, le commandant Trapp est informé de la nouvelle mission du 101e bataillon : rafler les 1 800 Juifs de Jozefòw. Les hommes en âge de travailler seront séparés des autres, pour être envoyés dans un des camps du district. Ceux qui resteront, femmes, enfants, vieillards, devront être abattus sur place.

Le commandant Trapp en informe les officiers du bataillon le 12 juillet, et fait rassembler les différentes unités. Le lieutenant Buchmann, qui commande la 1e section de la 1e compagnie, refuse de participer à l’opération. Il demande une autre affectation et est chargé de l’escorte des « Juifs de labeur » envoyés à Lublin. Les hommes du rang ne savent rien.

Arrivés sur place le commandant Trapp expose la mission, et fait sa surprenante proposition aux hommes parmi les plus âgés : s’ils ne s’en sentent pas capables, ils peuvent être dispensés. Deux témoins seulement mentionnent cette proposition du commandant, tout en soulignant que des hommes plus jeunes ont aussi quitté les rangs. En recoupant leurs témoignages avec le comportement, plus tard, des officiers qui exemptaient des tueries les hommes qui le demandaient, Christopher Browning a accordé foi à leurs propos.

Après avoir donné ses ordres, le commandant Trapp installe son quartier général en ville et y reste la plupart du temps. En tout cas, il ne s’est pas rendu sur les lieux de la tuerie. Il est évident alors pour tous les hommes qu’il est désespéré par la situation et qu’il regrette d’avoir eu à donner ces ordres. Plusieurs témoins racontent l’avoir trouvé en pleurs.

Mais les hommes exécutent les ordres. Il semble que la plupart évitent encore, pour cette première action, de tirer sur les enfants et les nourrissons, laissant les mères les emmener avec elles sur la place du marché. La rafle terminée, le médecin du bataillon et le sergent-major de la 1e compagnie expliquent aux hommes comment tuer leurs victimes.

Les Juifs sont amenés dans la forêt par groupes, un nombre égal de policiers les rejoint : un tireur par victime. Le massacre n’est interrompu qu’en milieu de journée pour une pause où l’on fournit de l’alcool aux tireurs. La 2e compagnie est affectée en renfort des tireurs. Cependant ses hommes n’ont reçu aucune « formation ». Ils se retrouvent couverts de sang, d’éclats d’os et de cervelle. Plusieurs racontent qu’après avoir tiré une fois ainsi, cela les a rendus malades et ils ont arrêté.

Vers neuf heures du soir, le massacre est finalement terminé. Rien n’a été prévu pour enterrer les cadavres. De retour à la caserne, on fournit de l’alcool en grande quantité aux policiers, qui sont sous le choc. Un consensus tacite s’établit au sein du bataillon, plus personne ne reparle du massacre de Jozefòw.

Si seulement une douzaine d’hommes a réagi à la proposition du commandant Trapp le matin, d’autres se sont manifestés au cours de la journée, au fur et à mesure qu’ils étaient confrontés à la réalité de la tâche qui les attendait. Certains ont demandé à être relevés, ce qui leur fut accordé, d’autres se sont cachés d’une manière ou d’une autre.

Photo 2

Le 101e bataillon est envoyé fin juillet 1942 dans le secteur nord du district de Lublin.

Le 17 août, les hommes de la 2e compagnie se rendent à Łomazy. Le quartier juif doit être évacué. Dès son arrivée, un contingent de Hiwis (Volontaires recrutés par les Allemands dans les pays occupés pour faire les sales besognes) , dirigé par un officier SS allemand, fait une pause pour boire de la vodka.

Une fosse est creusée en forêt puis les policiers amènent les Juifs. Ceux qui tombent en route sont abattus sur-le-champ. Arrivés sur le site, les Juifs doivent se déshabiller. Ils déposent leurs vêtements et leurs objets de valeur, avant de s’allonger face à terre pour attendre.

C’est à cette occasion que se manifeste le caractère sadique du lieutenant Gnade, commandant la 2e compagnie. Il humilie, frappe les victimes avant leur exécution, ou demande à ses hommes de le faire.

Les Hiwis étant de plus en plus soûls, les policiers doivent former des pelotons de tir. Au bout de deux heures, les Hiwis ont repris leurs esprits et remplacent les Allemands. La tuerie s’achève vers 19 heures. Les hommes qui ont creusé la fosse sont ramenés pour la recouvrir, puis abattus.

Cette opération diffère de celle de Jòzefòw. Il y a eu davantage de tentatives d’évasion. Les tueurs ont été beaucoup plus efficaces : le nombre de victimes est plus important avec trois fois moins d’hommes et en moitié moins de temps. Les vêtements et les biens des Juifs ont été récupérés et une fosse commune a été prévue. Enfin, ce sont surtout les Hiwis qui ont tiré, ce qui allège le fardeau psychologique des policiers. Personne n’a offert le choix aux policiers, ils ont dû prendre leur poste à tour de rôle. Quelques-uns se sont apparemment éclipsés mais la plupart ont obéi aux ordres.

Ces deux massacres sont aujourd'hui emblématiques de la politique d'extermination menée par les allemands dans les territoires de l'Est européen entre 1941 et 1944. Il est par contre plus compliqué pour moi d'expliquer ici, en quelques mots, pourquoi ces massacres sont si peu connus de mes amis polonais.

Cher Bertrand, cette question sera un des sujets d'une de mes prochaines lettres dans le cadre de nos échanges sur la Pologne.

Depuis 1945, les forêts, grâce aux historiens, aux chercheurs acharnés, ont livré déjà une bonne partie de leurs secrets. La lutte pour la vérité et contre l'oubli continue à ce jour.

C'est une contribution essentielle à une vie plus harmonieuse en société.

Bien à toi. Il se fait tard. Bonne nuit.

Philip Seelen.

*****

A l'attention de Philip Seelen de la part de Barbara,

Tout comme Krzysztof Pruszkowski, je ne connaissais pas l'histoire de ces massacres qui se sont pourtant déroulés sur l'actuel territoire polonais. A mon avis, cela s'explique par la façon dont ont circulé les travaux des chercheurs sur le plan international.

Les historiens polonais de l'après 1989 se sont d’abord intéressés aux affaires dans lesquelles le problème du degré de responsabilité des Polonais était en cause et qu'ils n'avaient jamais pu élucider du temps du communisme, en raison de la censure sur le sujet de l'extermination des Juifs sous ce régime. Censure qui a commencé vers 1950, dès que Moscou a fait le choix politique de soutenir les pays arabes dans une politique hostile à l'état d'Israël. La raison de cette censure était que les recherches faites par des Polonais risquaient d'éveiller en Pologne des sentiments de compassion à l'égard des Juifs en général et en particulier envers ceux d'entre eux qui ont survécu et ont quitté la Pologne après 1947, notamment pour s'installer en Israël.

Donc les chercheurs polonais se sont d'abord intéressés à tous les événements polonais qui conduisaient vers Israël, d’où venaient beaucoup de critiques du comportement des Polonais, afin d’évaluer leur degré de bien-fondé: explication de la participation chaotique des Juifs de Pologne à l'armée d'Anders quand elle se constituait sur le territoire de l'URSS à partir de la seconde moitié de 1'année 1941, explication des dessous du pogrom de Kielce en 1946 qui a eu pour effet que les survivants ont quitté massivement la Pologne.

Puis il y a eu de plus en plus de livres sur le déroulement de la Shoah en Pologne.

Le dernier problème qui a été élucidé à partir de 2000 est celui de massacres qui se sont déroulés en juillet 1941, c’est-à-dire dès le début de l'attaque nazie contre l'URSS, sur l'actuel territoire polonais, avec la participation d'habitants polonais de la campagne environnant les bourgades de ces tous premiers massacres connus. Emblématiquement, ces massacres sont connus sous le nom de JEDWABNE. Là, les nazis ont utilisé l'hostilité envers les Juifs des habitants d'une petite bande de territoire située à l’Ouest du Bug qui, de septembre 1939 à juin 1941, a été occupée par l'URSS et où les Juifs avaient accueilli l'Armée Rouge en 1939 avec des acclamations enthousiastes.

Or , cher Philip, ce que montre le texte que vous résumez sur ces massacres datant de 1942 est que les nazis ont eu alors recours à des Ukrainiens ou des Lettons, ou d’ autres peuples vivant encore plus à l'Est, les ressources que l'on pouvait tirer de la participation de Polonais ayant été très rapidement épuisées. Là, les nazis ont embarqué sous leur bannière de pauvres types qui s'imaginaient que Hitler allait débarrasser leur pays de l'occupation russe et communiste, ont attisé les antagonismes nationaux avec les Polonais sur les territoires qui appartenaient à la Pologne jusqu’en 1939 pour recruter des collaborateurs, et enfin ont recruté des prisonniers de l’Armée rouge qui se sentaient menacés de mourir rapidement, tant ils étaient maltraités dans les camps allemands.

Ravie de l’innovation du texte à plusieurs voix et bien à vous,

Barbara Miechowka

*****

A l'attention de Barbara de la part de Philip Seelen,

Merci pour toutes vos précisions sur la question du génocide et des massacres de juifs polonais ayant impliqué des Polonais. Ajoutons que le gouvernement et l’état polonais ont érigé un monument sur les lieux du massacre de Jedwabne et présenté leurs excuses à la communauté juive au nom de tout le peuple polonais pour ce massacre fou de juifs polonais par des citoyens polonais en plein génocide allemand des juifs d'Europe.

Mais les plaies sont encore en partie ouvertes. Je reviendrai sur cette question, notamment sur l'image que donne de la population des campagnes polonaises le très long film célèbre, incontournable et si prenant de Claude Lanzmann "Shoah" sur l’extermination des juifs d'Europe par les Allemands.

Philip

*****

Photo 3

Cher Philip,

Jedwabne n'a pas eu lieu "en plein génocide allemand". Car ces exterminations du début de juillet 1941 ont suivi de quelques jours l'arrivée de l'armée allemande sur un territoire occupé par l'Armée Rouge depuis la fin de septembre 1939.

La méthode était incroyablement artisanale, car on y enfermait les Juifs dans des granges en bois à la toiture de chaume , qui ensuite étaient incendiées. La Shoah par balles a commencé après ces premières expériences.

A la date de juillet 1941, personne en Pologne ne pouvait deviner qu'il y avait un projet génocidaire: la seule chose connue de la résistance était la fermeture des ghettos de quelques grandes villes et la misère matérielle à l'intérieur de ces grands ghettos fermés. La résistance polonaise ne connaissait que les premières manifestations de l'épuisement par les maladies dues à la malnutrition.

En revanche, dans les campagnes occupées par les Allemands depuis septembre 1939, à la date de juillet 1941, les Juifs n'étaient pas encore enfermés. Ainsi, j'ai sous les yeux un texte sur la petite bourgade de Miechow, qui se trouve à mi-chemin entre Cracovie et Kielce: on y écrit que la création du ghetto date de février 1942. Il en était de même plus à l’Est, comme à Łomazy par exemple.

Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur l'image des campagnes polonaises créée par Shoah de Lanzman. La première fois que j'avais vu le film dès sa sortie en France, je suis sortie sans attendre la fin de la première séance de 4 heures, tant j'étais excédée par la façon perverse de conduire les interviews et le subtil décalage entre image/traduction et le sens réel des propos des personnes interviewées, tel qu'il sonne réellement en Polonais. Je serais donc heureuse que nous puissions crever cet abcès qui, en France, est une source de savoir tronqué et de certitudes sous forme de clichés d’autant plus vigoureux qu’ils s’appuient sur l’impact de l’image sur les consciences.

Votre dévouée

Barbara

*****

A Barbara, de Philip Seelen

Vos dernières remarques sont importantes et je vous sais gré de corriger mon imprécision langagière. En effet, l'extermination par balles des juifs par les Allemands, prémices puis mode courant et implacable de la mise en oeuvre de "la solution finale" par les troupes de la Wehrmacht, des bataillons de gendarmerie et les SS ne pouvait pas en juillet et août 1941 laisser présager de la folie sanguinaire de la politique raciale allemande.

La manipulation allemande de l'antisémitisme historique existant parmi des couches de la population des campagnes polonaises, s’ajoutant à l'exploitation par l'occupant de l'émotion suscitée dans la population polonaise par l'accueil chaleureux d'une partie de la population juive polonaise à l'invasion de la moitié est de la Pologne en 1939 par l'Armée rouge, ont favorisé et développé ce climat de haine favorable au déclenchement de pogroms sanglants dont fut victime le peuple juif.

Il est donc important de préciser qu'aucune autorité polonaise constituée et souveraine ne porte une quelconque responsabilité dans ces pogroms. Nous pouvons bien mesurer ici que sur cette question la vérité des faits et l'analyse que l'on fait de cette vérité influencent immédiatement notre perception contemporaine de ces événements tragiques de notre histoire européenne qui nous est aujourd'hui commune à tous.

*****

A Philip Seelen, pour compléter l’information sur Jedwabne

Le travail des chercheurs polonais actuels a été facilité par le fait que les témoignages écrits étaient nombreux et qu'il suffisait de les soumettre à une analyse:

- témoignages de Juifs qui ont réussi à se cacher et à échapper à la mort,

- témoignages polonais, car tout de suite après la guerre , il y a eu des procès et des peines prononcées contre les acteurs polonais qui avaient fait preuve de zèle à l'égard des volontés allemandes.

La première chose qui sort de ces témoignages est que les Polonais acteurs qui ont mis le feu aux granges étaient connus dans les environs pour être des délinquants potentiels. Ils ont été incités à passer à l'acte par la promesse allemande qu'ils auraient le droit d'aller piller les maisons vidées de leurs habitants juifs.

La deuxième chose qui apparaît est que l'Einsatzgruppe nazi qui est arrivée dans la bourgade tout de suite après le passage de l'armée allemande a utilisé des techniques de mise en scène qui manifestement ont été mises au point bien avant juillet 1941, et dont le but était d'anesthésier les sentiments de la population polonaise locale et de déshumaniser la population juive de la bourgade. Les Juifs ont été obligés par les Allemands de mettre leurs habits rituels de cérémonies religieuses et de tourner en rond sur la place centrale en psalmodiant des prières, d'abattre la statue de Lénine qui était au centre de la place depuis la fin de 1939, de nettoyer la place en brossant les pavés. Bref, un spectacle a été organisé par les Allemands pour amuser les spectateurs polonais, au préalable rassemblés par des appels à une réunion publique.

Manipulation de la population polonaise locale est donc bien le mot juste.

Je suis sortie profondément affectée par la découverte de ce qu'on peut faire faire à des humains , après la lecture des deux gros volumes d'articles et de documents publiés par l'IPN vers 2002 sous le titre "W okol Jedwabnego". Etude de la psychologie des foules et des techniques de manipulation n'avaient manifestement pas de secrets pour les artisans de la construction du pouvoir nazi.

Cordialement,

Barbara

*****

A Barbara de la part de Philip Seelen,

A PROPOS DES TECHNIQUES DE MANIPULATION DE FOULES ET D'OPINION ...

Je me suis très tôt intéressé aux techniques de manipulation des esprits et des foules développées par les offices de propagande qu'ils aient été communistes ou fascistes, colonialistes ou impériaux, démocrates ou autoritaires. Après la seconde guerre mondiale les techniques issues de ces officines ont été retravaillées et adaptées pour servir les buts lucratifs de la publicité de masse et de ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité ciblée.

Un des exemples récent sur lequel j'ai travaillé, dans le cadre de la production de sens, pour un film témoignant du génocide du peuple tutsi par le peuple hutu au Rwanda, m'a laissé pendant longtemps des sentiments intensément pénibles et a provoqué chez moi une véritable dépression pénible à vivre, surtout après avoir rencontré une victime rescapée et un bourreau ne manifestant aucun esprit de repentir : "C'était eux ou nous et si c'était à refaire je n'hésiterais pas !"

Mon étude, mes lectures ont été psychiquement éprouvantes. La manipulation de l'opinion hutu par les dirigeants racistes de ce peuple a provoqué un des génocide les plus fou du 20ème siècle. Ce génocide a été exécuté principalement à coups de machettes, machettes que les organisateurs du génocide avaient fournies gratuitement par centaine de millier à la population hutue après les avoir massivement importées de Chine Populaire, la production locale de machettes ne suffisant pas à répondre à une telle commande.

Les techniques de manipulation de l’opinion ont été ici effectuées grâce aux tristement fameuses radios-libres hutues, dont la plus connue était "Radio Libre des Mille Collines". S'appuyer sur les délinquants et les éléments culturellement et intellectuellement les plus faibles de la population hutue pour faire basculer des pans entiers de l'opinion publique du stade d'observateur consentant au stade d'acteur agissant a été une technique que les dirigeants du génocide visant le peuple tutsi ont naturellement reprise de ses célèbres prédécesseurs nazis, staliniens ou de la clique du sinistre Pol-Pot.

Comment nier le caractère humain des futures victimes en ne cessant de les comparer à des porcs ou à des cloportes pour abattre les barrières morales qui peuvent encore retenir le passage à l'acte des populations manipulées par les « génocideurs » ? Une telle question n'avait plus rien de secret pour les speakers des radios-libres hutues.

*****

Photo 4

A Barbara et philip de la part de Bertrand

Je lis, quoi qu'il en paraisse, avec beaucoup d'attention et de bonheur vos échanges et, ma foi, je trouve que lesdits échanges, sont plus riches que le texte initial, ce qui me remplit aussi d’une certaine fierté.

Le fleuve est toujours plus large que sa source, n'est-ce pas ?

Je crois qu'il y a eu un malentendu avec une internaute, laquelle internaute, je pense, ne voulait nullement se montrer désobligeante. Ce malentendu est hélas monnaie courante dès qu'on parle de la Pologne en profondeur. On ne peut rester insensible, même quand c'est la désinformation et les "idées reçues » qui s'expriment. Ce pays ne se comprend que si on l'aime d’instinct, si on a partagé et compris sa terrible histoire et même, si on vit avec et dedans.

Cette attitude dépréciative, je l'ai, hélas, retrouvée chez des polonais eux-mêmes. J’en ai été profondément peiné. " Qu'est-ce que tu fous là, il n'y a rien à faire ici. Quand repars-tu en France ?"

Ça n'était nullement agressif. Bien au contraire. Profondément amical. Presque protecteur.

Ça n'est pas, pour un Polonais, du moins celui des campagnes que je fréquente, le sens dans lequel s'effectuent d’ordinaire les exils. Ça lui semble contre-nature.

Le poids de la culpabilisation est énorme et, là encore, il faut en tenir pour responsable l’image facile qu’a pu donner la France, l’amie de toujours pourtant, de ce pays.

L’antisémitisme supposé ou réel des campagnes. J’ai entendu en France, de la part de gens pouvant se targuer pourtant d’une certaine ouverture d'esprit, ce vieux cliché ressorti comme une vérité définitive, et, quoique m’y évertuant, ce fut peine perdue que d’essayer de le démonter comme désobligeant poncif. L’image facile, toujours.

A ce titre, le film de Lanzmann m'était apparu, dès le début, comme entaché d'une certaine intention. Et il a frappé fort dans les consciences.

J’ai découvert, au jour le jour en vivant ici, encore plus l’affreuse inexactitude de certains émoignages distribués en pâture facile et sous l'étiquette bien sérieuse de "document historique". La fameuse image du conducteur de locomotive polonais manœuvrant son train à l’entrée de Treblinka, la tête démesurément extirpée de son engin, a participé, sciemment ou non, à une immonde confusion.

Tout ça pour dire combien ce peuple, en plus d’être martyrisé, a été calomnié, comme si l’ouest voulait se déculpabiliser d’une certaine et coupable défaillance à son égard.

L’horreur consiste, parfois et en filigrane, à vouloir amalgamer le bourreau et le billot, d’où le titre de mon texte.

Un copain polonais me faisait remarquer hier, que je n’aurais pas dû utiliser dans ce texte le terme "pogrom". Que pour lui, ce mot désignait les exactions commises par les seuls Polonais.

Je me suis inscrit en faux.

Ce mot est russe et est passé dans la langue polonaise, comme dans la langue française et dans bien d'autres langues encore, pour désigner une action violente contre les ghettos. Comme il a été utilisé pour Kielce ou Radom, il en est donc réduit à ce seul usage. Ce que je peux comprendre.

Le sujet est grave et la peine de mon copain était bien réelle.

J’aimerais avoir votre sentiment, Philip et Barbara, là-dessus et, le cas échéant, rectifier.

Amicalement

Bertrand

*****

Cher Bertrand,

Le mot "pogrom" est bien un mot russe. Il contient la racine "grom" qui signifie "tonnerre" et que l'on retrouve dans quelques mots polonais de langue soutenue. Il désigne des actions de violence collective, quand la foule se jetait sur un groupe de juifs désignés comme coupables de quelque vilenie réelle ou imaginaire. Le mot est ensuite passé au Polonais et dans toutes les langues d’Europe. En somme, « pogrom » est un équivalent du mot anglais « lynchage »

Les Polonais en ont quelques-uns à leur actif.

Il y en a eu à la fin de la guerre 1914-1918, à Lviv (Lwow) lors des conflits liés à la reconquête du territoire national polonais. L'écho qu'ils ont eu dans la presse américaine (car beaucoup de Juifs de l'empire russe ont émigré aux USA au 19ème siècle) a été suivi d'une campagne politique qui a eu pour effet que le Traité de Versailles a été accompagné d'un second traité (dit petit traité)sur les droits des minorités nationales dans les états qui sont nés de la décomposition de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce traité, qui obligeait notamment les nouveaux états à financer des écoles propres aux minorités nationales, a eu malheureusement pour effet de politiser un problème social réel dans le nouvel état polonais, car le parti nationaliste, qui était une force politique assez importante mais insuffisante pour gouverner à elle seule, l'a ressenti comme une insulte à son programme de polonisation de toutes les populations non-polonaises, calqué sur les traditions politiques de la France à partir de la Révolution de 1789.

Lors de l'assassinat de Gabriel Narutowicz, premier président de la République de Pologne élu en raison des voix des députés représentant les minorités nationales qui se sont portées sur lui, il y a eu des tentatives de provocation de pogrom à Varsovie.

Puis dans la période 1935-1939, alors que dans les campagnes la grogne montait en raison d’une misère accrue par les effets de la crise économique de 1929, le parti nationaliste a intensifié sa propagande anti-juive, au motif qu'il s'imaginait que l'émigration des Juifs résoudrait tous les problèmes sociaux en Pologne. Il y a eu des bagarres avec les Juifs dans une dizaine de bourgades, où se tenaient les marchés où les paysans venaient vendre leurs produits ou acheter des outils, de la vaisselle, des vêtements, etc... Il faut dire que dans ces bourgades, en général, la population juive constituait la moitié ou parfois plus de la population, qu’elle entretenait pieusement son altérité culturelle et tenait presque tous les commerces. Ces bagarres surgissaient en général à la fin de la journée de marché qui se déroulait dans une atmosphère tendue de boycott organisé des échoppes juives. Notons que le parti paysan utilisait des moyens fort différents pour exprimer sa colère : il organisait des grèves et des blocages de routes et il n’y a jamais eu de pogrom dans les localités où l’influence politique du parti paysan l’emportait sur celle des nationalistes.

Barbara

*****

Photo 5

L'extermination des juifs d'Europe par les Allemands, organisée par les nazis et exécutée par les SS et par des soldats allemands ordinaires, qu'on appelle communément la Shoah ne peut être assimilée à un pogrom ou être nommément désignée comme telle.

L'utilisation de « pogrom » pour désigner le massacre de Łomazy partie intégrante de ce que l'on appelle aujourd’hui "La Shoah par balles" est inappropriée. L'exécution massive de juifs de l'Est européen qui débuta juste après le déclenchement de l'invasion de la Russie par la Wehrmacht et avant la construction des camps d'extermination, c'est à dire de juillet 1941 à l'automne 1942, ne peut être assimilée à un pogrom. Il s’agit des opérations du début du génocide.

Les pogroms liés à la tragique histoire de l'antisémitisme russe et européen, dont le mot fini par entrer dans le langage courant, ne peuvent être confondus avec le génocide planifié commis par les allemands. Les pogroms n’ont jamais eu pour but l’annihilation d’une population entière.

Je peux donc comprendre, Bertrand, la réaction de ton interlocuteur polonais. Les pogroms impliquant des Juifs et des Polonais, ou des Juifs et des Russes par exemple, même s'ils font plusieurs centaines de victimes, ne sont pas assimilables au génocide planifié par les allemands. Ceci est d'autant plus valable pour le massacre de Ł omazy où les allemands et leurs auxiliaires Hiwis jouent les rôles déclencheurs et exécuteurs du massacre.

Dans le cas de Jedwabne soulevé par Barbara, là non plus on se saurait parler de pogrom dans la mesure où les Agents allemands organisent, et financent les massacres en assurant d'avance les protagonistes de pouvoir impunément se payer sur les biens des victimes, argent, or, objets, et maisons.

MASSACRE PAR BALLES DE BABI YAR

C'est le 28 septembre 1941 qu'eut lieu le plus "célèbre" des massacres de "la Shoha par balles". Des soldats allemands, membres de l’Einsatzgruppe C (groupe mobile d'extermination), assistés par d’autres unités des SS et de la police allemande et par des auxiliaires ukrainiens, exécutèrent par petits groupes plus de la moitié de la population juive de Kiev au lieu-dit Babi Yar, nom d’un ravin situé au nord-ouest de la ville. Il s’agit de l’un des plus importants meurtres de masse perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale.

D’après les rapports de l’Einsatzgruppe C à l’état-major, 33 771 Juifs furent massacrés en deux jours. Au cours des mois qui suivirent, les autorités de allemandes stationnées à Kiev organisèrent au même endroit l’assassinat de milliers d’autres Juifs et non-Juifs, parmi lesquels des Tsiganes, des communistes et des prisonniers de guerre soviétiques. Au total, on estime que 100 000 personnes environ ont été assassinées à Babi Yar.

Le massacre de Łomazy est donc de la même nature que celui de Babi Yar. Tout ceci n’a donc rien d’un pogrom.

Bien à vous,

Philip Seelen

*****

Cher Philip,

J'entends bien à propos du terme "pogrom".

Cependant - et je viens à l'instant d'en rediscuter avec lui - l'ami polonais faisait quand même l'erreur de lire "pogrom" comme un mot exclusivement polonais, réservé aux violences de Polonais contre des Polonais.

Je comprends bien, et sa réaction, en tant que Polonais, l'honore.

Il craignait donc que, par ce mot utilisé dans mon texte, le massacre de Łomazy soit lu par d'autres avec sa lecture, à lui, du mot. Me connaissant bien, il ne doutait nullement de ma pensée et de mes intentions, mais d'une utilisation fautive du terme.

On ne sera jamais assez précis sur le sujet et il a, finalement, bien fait de m'interpeller sur la question, à laquelle Barbara et toi avez répondu avec la clarté qui vous caractérise.

Amitié et fraternité à vous deux.

Bertrand

09:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.02.2021

Les mots savants des ignorants

Des mots que snobe le sérieux des dictionnaires, traînent dans ma mémoire.

Des mots que snobe le sérieux des dictionnaires, traînent dans ma mémoire.

De vieux mots dont il semblerait que la seule fonction ait été de dire le monde autrement que dans sa version officielle, et qui ignoraient totalement la façon dont ils avaient été transmis et, donc, leurs racines.

Ainsi le buis.

Oui, cet arbuste généreux, à feuilles persistantes, et qui pousse librement le long des murailles ou alors qu’on entretient artificiellement dans son jardin.

En Charente-Maritime, le château du Douhet, qui se trouve à mi-distance environ de Saintes et de Saint-Jean-d’Angely, peut s’enorgueillir d’une antique forêt entièrement composée de buis, aux troncs torsadés, rugueux et épais.

Je me suis laissé dire qu'elle avait été plantée par Charlemagne, cette forêt singulière.

Le long du chemin qui montait chez Zozo, là où il s’était assis en revenant de chez Bertin, l’éleveur de chèvres, souvenez-vous, il y avait un épais buisson de buis dans lequel se chamaillaient des moineaux.

Nos chemins d’école étaient également bordés de très vieilles haies de buis. Nous en récoltions les fruits, en forme de petites marmites, pour jouer, pour le plaisir de les aligner sur des fils.

Mais jamais nous n’aurions appelé ce buis du buis… et la plante n’était guère en odeur de sainteté, c'est le cas de le dire, au foyer familial. Ma mère n’aimait pas le buis… C’était là une plante de bigot, une chafouine qui aimait à se faire bénir.

Et justement… Il eût alors mieux valu, pour être cohérents, que nous la nommions par son vrai nom, cette plante cabotine !

Or, nous l’appelions, nous les païens, athées, mécréants, d’un nom que je ne saurai orthographier correctement, hosanne ou ausanne… Comme on veut. Comme on l'entend.

Nous causions. Nous n'écrivions pas.

Une palisse d’hosanne, disions-nous, et le mot, transmis de bouche à oreille, de chemins creux en chemins creux, le mot oral, que seul porte le vent des conversations à travers les âges, venait donc directement d’Hosanna, ce chant, ou cette interjection de joie, qui célèbre l'entrée de Jésus perché sur un âne à Jérusalem, le jour des rameaux, le sol étant alors jonché de branches de buis, jetées par la foule.

Hosanna, mot hébreux, signifiant Sauve-nous, s’il te plaît !

Avec notre patois, nous disions donc le buis dans toute sa symbolique chrétienne et notre ignorance spontanée n'avait alors d'égal que la justesse de nos étymologies.

18:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.01.2021

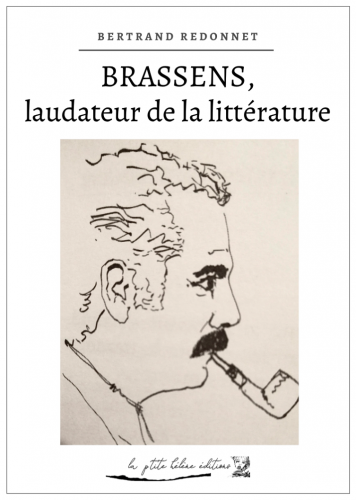

Brassens, laudateur de la littérature

"La P'tite Hélène éditions" republie sous un nouveau titre mon Brassens, poète érudit, retravaillé et enrichi.

Il est d'ores et déjà en prévente ICI

PREFACE

En 1962, peut-être en 1963, mon frère aîné, menuisier-ébéniste de son état, poussa un beau jour la porte de la maison, portant fièrement dans ses bras une guitare qu’il avait eu la curieuse idée de fabriquer lui-même.

En 1962, peut-être en 1963, mon frère aîné, menuisier-ébéniste de son état, poussa un beau jour la porte de la maison, portant fièrement dans ses bras une guitare qu’il avait eu la curieuse idée de fabriquer lui-même.

C’était une guitare énorme, lourde et rustique. Au-delà de la troisième case, les cordes s’éloignaient tellement du manche que le doigt, meurtri, n’avait plus assez de puissance pour prétendre produire une note digne de ce nom.

Mais ça n’en restait pas moins une guitare.

J’en fis la première confidente de mes émotions de préadolescent.

Je me l’appropriai.

Car les premiers effets de surprise retombés, ma mère fit accrocher au mur le rudimentaire instrument. En fait, mon frère avait plus confectionné un gros bibelot décoratif qu’un instrument de musique.

Faut dire que dans une maison de dix rejetons conduite par une femme seule, le superflu n’avait guère droit d’asile. Mais c’est une autre histoire…

Ce fut donc sur cette guitare artisanale que j’appris, les doigts torturés et bleuis par l’inconfort, les deux accords d’une chanson qui nous écroulait de rire et que nous chantions clandestinement dans les couloirs et les dortoirs du collège où j’étais alors interne, Le Gorille.

Dans cette ambiance sévère, faite de rudes blouses grises, d’interdits et de discipline, de versions latines et de coupures à l’hémistiche, Le Gorille tenait lieu de véritable subversion.

Avec ce texte, qui allait bientôt ouvrir sur d’autres textes, est née alors une passion qui ne me quitta plus pour une œuvre différente, une œuvre frondeuse et qui me parlait enfin de la vie, de mes émois, de mes espoirs, de mes doutes, de mes colères, tel que j’avais moi-même envie d’en parler, sans avoir pour ce faire les bons mots à ma disposition.

Avec Brassens, la poésie vivait enfin, elle avait enfin une voix hors des livres obligatoires et elle collait véritablement au monde. Aucun autre poète n’a rendu à cette poésie l’incomparable service de l’introduire partout, dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, sous l’apparente frivolité d’une chanson.

Bien que j’aie eu la chance de connaître au cours de ma scolarité des professeurs de français passionnants et passionnés - et dont je salue au passage la mémoire - sans Brassens et sans cette guitare tout à fait primaire, je ne me serais sans doute pas penché sur Hugo, Villon, Baudelaire, Rabelais, Rimbaud et tous les grands de la littérature avec autant de délices.

Brassens fut pour moi une clef. Tout le monde trouve un jour sa clef pour dire le monde. Moi, c’est chez le poète sétois que je l’ai trouvée.

Le temps a passé. Des saisons ont chassé des saisons, d’autres guitares, plus souples, sont venues sous mes doigts chanter une œuvre qui, elle, n’a jamais pris une ride.

Je me suis donc inscrit en faux contre les pédants de la quintessence littéraire qui prétendent qu’on ne lit pas Brassens, au seul prétexte, peut-être, qu’eux-mêmes ne savent pas lire. J’ai lu et me suis arrêté sur les expressions et tournures particulières. Je les ai soulevées et ai regardé derrière la moustache du poète. Cette curiosité m’a embarqué dans un insoupçonnable voyage au pays de la littérature, de l’histoire, de la mythologie et de la philosophie.

Oui. Mais c’était il y a vingt ans.

A l’époque, avant d’entamer la rédaction proprement dite de cet ouvrage, j’avais pris des notes, consulté des livres, des dictionnaires et des encyclopédies pendant un an, de janvier 1999 à décembre. Cette recherche m‘avait passionné. Il en résulta quelque 300 pages de notes.

Pour plus de clarté, la bibliographie est jointe en annexe.

Aujourd’hui, mesdames et messieurs, un petit coup de clic sur Wikipédia, sur Google ou ailleurs, et hop ! On survole, on choisit… On ne feuillette plus. On clique. Nul besoin de carnet, nul besoin de stylo. Un rapide copier/coller, et l’affaire est arrêtée.

Aujourd’hui, donc, je mettrais peut-être un mois à rechercher et à noter ce que j’ai recherché et noté pendant un an.

J’en éprouve un sentiment mitigé. Une sorte de découragement peut-être.

Passéiste ? Je ne le pense pas. Car si je sais Internet être un outil performant, incontournable pour beaucoup de choses de la vie quotidienne, intelligent même, je sais aussi qu’il peut être l'outil des ignorants pressés de passer pour savants à bon compte.

Des Bouvard et Pécuchet du « touche-à-tout » qui ne s’arrêtent sur rien.

Ne parlons pas ici du désastre des réseaux sociaux, où la fange aime à se mêler à la fange.

Reste, lecteurs, que si je peux vous procurer quelque plaisir en republiant aujourd’hui ce texte, complété et retravaillé, qu’avait publié en 2001 et 2003, le très regretté Patrick Clémence sous le titre Brassens, poète érudit, j’en serai tout à fait heureux.

Surtout si, même très partiellement, je pouvais faire écho à Alphonse Bonnafé * qui, dans une préface d’un livre édité en 1964 chez Seghers et consacré aux poésies de Brassens disait :

«Celui qui prendra le temps d’étudier méthodiquement tout le travail de nettoyage accompli par Brassens, rendra un grand service à son époque; car le plaisir que nous prenons aux chansons nous en cache trop souvent la portée intellectuelle et morale.

S’il y a un homme du XXIe siècle, un peu plus heureux, un peu plus libre que nous, Brassens aura grandement contribué à en préparer la venue.»

*Alphonse Bonnafé fut le professeur de français du jeune Brassens, à Sète

17:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.03.2020

L’humour Brassens

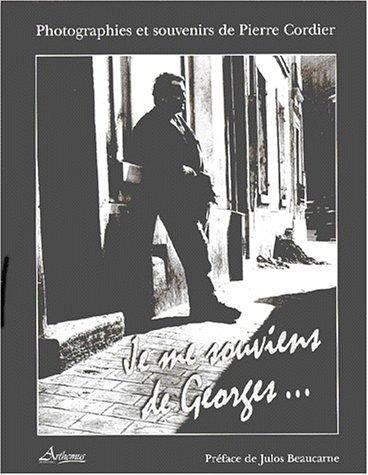

Pierre Cordier est un artiste belge.

Pierre Cordier est un artiste belge.

Il faisait partie, avec André Tillieu et bien d'autres encore, de ce qu'on appelait la bande des Belges, chère à Brassens.

C'est d'ailleurs Brassens qui l'encouragea «à suivre un chemin encore mal fréquenté et plein d’escarpements», quand il inventa le chimigramme.

Il a travaillé aussi sur des hommages à Michaux.

Dans son bouquin Je me souviens de Georges, livre magnifique parsemé de photos de son cru et de petits textes anecdotiques relatifs à son amitié avec Brassens, il confie qu’il reste persuadé que si Georges avait eu une alimentation un peu plus saine, un peu plus équilibrée, la Faucheuse ne serait pas venue si tôt moissonner son dernier jour.

Georges Brassens est mort, à soixante ans, d’un cancer du colon qui s'est généralisé.

On connaît les années de vaches maigres de l’impasse Florimond, Brassens attendant pendant plus de sept ans que quelqu’un daigne enfin venir jeter un coup d’œil sur son travail.

Ça viendra.

En attendant, ce sont des années où Georges ne mange que des conserves et des pâtes. Il grossit d'outrancière façon. Ses amis, qui ne l’appellent plus que «Le Gros», s’inquiètent, enfermé qu’il est à longueur de journée et de nuit à lire, lire, lire encore, et à écrire, écrire, toujours écrire.

L'opiniâtreté de celui qui croit en ce qu'il fait.

On sait aussi que le succès étant venu, cet homme qui n’a par ailleurs pas changé grand-chose à ses habitudes marginales et à son train de vie, s’est tout de même acheté une maison, une gentilhommière à Crespières.

Un jour donc, Cordier et un autre ami, voulant faire plaisir à Brassens, débarquent inopinément à Crespières avec des cageots de mirabelles toutes fraîches, resplendissantes, dorées, achetées au marché.

Ils sont accueillis par des sarcasmes joyeux, des railleries, des boutades et d'amicales plaisanteries du poète qui descend précipitamment à la cave et qui s'écrie bientôt :

- Moi aussi, j'ai de belles mirabelles !

Et notre homme d'exhiber des boîtes de conserve de prunes. Les meilleures selon lui...qui s'y connait en conserves.

Pierre Cordier a récemment lu un ouvrage sur la diététique, l’hygiène alimentaire...

Il veut donc argumenter et commence ainsi son propos :

-Tu sais, Georges, j’ai lu un livre qui…

Et Brassens de l’interrompre aussitôt en signe de renoncement et en remisant ses foutues boîtes dans un placard :

- Alors, si t’as lu un livre…

11:18 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.02.2020

Climat

Il serait temps pour moi de reprendre enfin la plume, au risque qu’elle ne se meurt définitivement.

Il serait temps pour moi de reprendre enfin la plume, au risque qu’elle ne se meurt définitivement.

Une plume qui, fin septembre 2016, s’était arrêtée brusquement de vagabonder de par les mots, les pages et les phrases.

Je ne sais pas écrire dans la tourmente et la peur.

Aujourd’hui, même s’il conserve des stigmates, le ciel semble vouloir s’éclaircir dans ma tête. Un ciel de traine, comme ils disent.

Mais, pendant que je me soignais, à l’ombre du monde, il a changé, le monde !

Si la France est déchirée par les cris des émeutiers, mêlés aux vociférations de ceux qui, à l’abri, voudraient bien profiter de l’émeute pour asseoir leur sale cul sur les chaises du pouvoir, cela n’est pas nouveau.

L’Histoire a toujours ainsi fonctionné : de véritables acteurs qu’on oublie et des profiteurs qu’on fait entrer dans les livres.

Non, ce qui a changé, c’est la quasi-certitude que l’humanité peut maintenant atteindre très vite ses limites et s’éteindre, comme il y a des millions d’années s’éteignirent les dinosaures. Nous avons dépassé le stade du fantasme alarmiste et de bon aloi.

Là où je vis, on n’a jamais vu ça de mémoire de Polonais : un hiver sans un flocon et des gels, rares, sporadiques, ne descendant pas en-dessous des moins 4.

Des fossés secs, un manque d’eau criant. La Pologne, comme toute la planète, reçoit les signes avant-coureurs de la catastrophe.

Inclinaison de la terre ? Phénomène naturel et récurrent au cours des ères ? Activité des hommes ? Surpopulation ?

Nul n’a la réponse, quand tout le monde prétend l’avoir. Comme toujours.

Mais je ne sais pas écrire dans la peur et la tourmente, disais-je.

Alors peut-être, cette fois-ci, n’ai-je pas peur que pour moi.

Mais pour les enfants à qui nous n’aurons pas offert le droit fondamental de vivre, parce que, peut-être, nous aurons grillé leur chance pour notre propre usage.

13:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.12.2019

Les Champs du crépuscule

" J’ai donc fini de lire vos Champs du crépuscule, avec le sentiment d’être devant une belle unité entre l’auteur et son sujet. Vous parlez admirablement bien de ce grand bouleversement des campagnes et du rapport à la terre et savez le faire incarner par des personnages bien typés, en même temps pleins de contradictions souvent cachées.

" J’ai donc fini de lire vos Champs du crépuscule, avec le sentiment d’être devant une belle unité entre l’auteur et son sujet. Vous parlez admirablement bien de ce grand bouleversement des campagnes et du rapport à la terre et savez le faire incarner par des personnages bien typés, en même temps pleins de contradictions souvent cachées.

Je crois vous l’avoir dit pour un précédent ouvrage, mais je vous situe volontiers dans la lignée d’un Pérochon. Un Pérochon du début du XXIe siècle, revenu de pas mal de choses, d’expériences et d’utopies. Et on sent chez vous une sensibilité vraiment charnelle aux paysages. Vos personnages ont quelque chose des paysages ; et vos paysages ont quelque chose des personnages. Une piste de lecture parmi bien d’autres… mais comme je ne suis pas grand amateur des analyses emberlificotées, je m’en tiens à vous dire tout le plaisir que j’ai eu à vous lire et le regard sur ce grand bouleversement que votre livre a renouvelé en moi.

Comme je fais ma généalogie depuis 30 ans et que j’essaie de reconstituer, par-delà la sécheresse de l’état civil, le quotidien, les parcours de vies et l’enchaînement des générations, je suis sensible à la préhistoire de ce grand bouleversement. Ces changements étaient plus ou moins visibles, du XVIIe au XIXe déjà. J’avais de nombreux ancêtres tisserands à domicile, dès la fin du XVIIe, dans les marches du Poitou et de la Bretagne, pourvoyeurs de flanelle et d’indigènes pour les négociants nantais, qui les envoyaient aux quatre coins du monde. Une certaine mondialisation déjà, où le passage du travail à la terre vers un travail de manufacture a sans doute provoqué bien des interrogations, des espoirs, des inquiétudes et des remords.

Voilà donc, à chaud, les quelques réflexions nées de la lecture de votre ouvrage."

Frédéric Constant

Directeur de la Médiathèque de l'Institut français de Varsovie

11:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.11.2019

Malins, les renards !

Trois grandes sources président à l’autorité du droit : l’écrit, la coutume et la jurisprudence, ces trois sources étant, selon les États et les époques, plus ou moins panachées.

Trois grandes sources président à l’autorité du droit : l’écrit, la coutume et la jurisprudence, ces trois sources étant, selon les États et les époques, plus ou moins panachées.

En Angleterre, par exemple, le droit est comme la connerie : il est coutumier.

En France, le droit est surtout écrit et jurisprudentiel.

Mais si on en vient à avoir besoin d’un renseignement sur tel ou tel de ses droits ou devoirs et qu’on a la prétention de savoir lire, il faut minutieusement fouiller dans le casse-tête chinois que constitue alors le droit écrit où une loi renvoie à une autre qui l’a subrepticement modifiée, laquelle modifiée oriente le citoyen vers un décret d’application qui ne se gêne pas pour botter en touche en évoquant une ordonnance, une jurisprudence, voire un autre décret facétieux qui aurait précisé et remplacé l'alinéa 4 de l'article 8, encore qu’il faille bien prendre en compte, attention, attention ! que le susdit alinéa avait quand même fait jurisprudence en l’an de grâce 20… et que, ma foi, on ne sait plus trop.

L’honnête homme - l’homme normal, disons - contraint d’avaler un tube d’aspirine pour faire taire son mal à la tête et s’épongeant le front, découvre alors une quatrième source du droit, branche-sœur du droit écrit : la coutume non écrite de rouler les pauvres bougres dans la farine et de les prendre joliment pour des cons...

L’État annonce : nul n’est censé ignorer la loi ! Bien. Mais quand il a dit ça, il peut aller se coucher, l’État. Il a tout dit de lui et rien des autres. Car, en fait, nul n’est censé être capable de comprendre la loi, à moins d’être un génie de la virgule, du renvoi, de la phraséologie et du jargon juridiques qui cryptent des millions et des millions de textes publiés en pattes de mouches.

En plus.

Un exemple :

Monsieur Dupont, brave homme s'il en est ! Pas "chéti" pour un sou !

Bien, mais ce Monsieur Dupont, il a un projet fort louable et il s’adresse à une administration décentralisée car il a ouï dire, oui, oui, que cette administration-là avait compétence pour lui donner un p’tit coup de pouce dans la conduite du susdit projet.

Il s’applique, monsieur Dupont, il expose en long en large et en travers les tenants et les aboutissants de son dossier, et, content de lui, il termine par de suaves salutations longues comme le bras…

Et il attend.

Il attend une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Ben merde, alors, personne ne fait écho à son beau courrier et il commence à s’énerver, le brave homme !

Bon, allez, encore un peu de patience. Il sait que les politiciens locaux sont surchargés et qu’il faut les comprendre, hein, les pauvres… Il attend encore, rien ne vient, alors il fouille dans les textes pour voir si, quand même, cette foutue administration ne serait pas, par hasard, tenue de lui répondre, ne serait-ce que « merde ! »

Et il trouve ! J’te tiens, saligaud, qu’il dit ! Ah, malotru, mal élevé !

Il lit, Dupont, le Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Vous avez bien lu ? Déjà rien que pour le titre, il faut bien dix minutes pour reprendre son souffle et son esprit... Mais bon, c’est un décret d’application, certes, mais qui ne s’applique qu’à un sous-chapitre d’un chapitre d’une loi… Hé ben !

Dupont comprend tout de même que déjà, on aurait dû lui accuser réception. Grand seigneur, il passe outre et fouille dans la loi, les décrets, les ordonnances… Et il en découvre des choses, dans ces poubelles de la littérature d’État!

Il découvre d'abord, émerveillé, que si l’administration ne lui a pas répondu dans les deux mois, ça vaut acceptation de sa demande…

Youpi, qu’il dit !

Il va plus loin et il ravale, abattu, son « youpi !». Un p’tit paragraphe de rien du tout annonce soudain tout le contraire, à savoir que si l’administration ne lui a pas répondu dans les deux mois, ça vaut un rejet.

Ah bon ? Pourquoi donc, nom de dieu d'bon dieu de texte de rin ? Tu viens de me dire le contraire !

Parce que dans ta demande, mon bon Dupont, il y avait des éléments financiers…

Futé, hein, le législateur ?! Il ne se mouille pas comme ça. Il t'annonce pendant dix lignes une bonne nouvelle qui te fait bien voir qu'il s'occupe de Toi et qu'il est de ton côté, et, hop, juste une petite ligne insignifiante pour te dire que ce que tu viens de lire, mon gars, ça ne vaut pas pour Toué. C'est du vent, de la messe de démocrate. Du pet de rédacteur en chef.

Car toute demande à une administration, si elle n’est pas une demande de rendez-vous galant avec une ou un chef de cabinet – ou, beaucoup plus réaliste et probable, une lettre d’insultes - comporte forcément un élément financier. Ne serait-ce que le prix de l’enveloppe payée par le contribuable, pour la réponse normalement obligatoire. Ou le temps que va passer- disons au bas mot une semaine de 35 heures moins les pauses-café, la pause-déjeuner, les pauses-pipi, les courses en ligne, la causette à la photocopieuse et la lecture du journal - un obscur fonctionnaire pour rédiger cette foutue réponse d'une cinquantaine de mots au moins !

Plus sérieusement : supposez un gars qui demande au maire qu’il veuille bien émonder des arbres appartenant à la commune parce qu’ils sont vieux, bancals et menacent ainsi sa sécurité ou alors qu'ils ombragent fâcheusement son jardin, son toit de maison, son balcon...

Émonder des arbres ? Oh la la ! C’est au moins deux jours de travail pour mes employés communaux, ça… C’est cher ! Éléments financiers dans la demande de cet emmerdant. Je ne réponds pas. Rejet.

Même, poussons à l’extrême : un pauvre hère fait une demande d’emploi… Non fictif, s'entend. Autrement il écrirait à Mélenchon ou à Le Pen et le tour serait joué. Non, il veut travailler, le gars, payer son loyer, acheter du lait et des couches pour son bambin...

Là, c’est vraiment financier, du coup ! Parce qu’il ne fait pas une demande de bénévolat, le loustic… I veut gagner sa croûte.

Mais la masse salariale, les charges et tout…

Pas de réponse = rejet. Point. Qu’il aille se faire f… C'est la loi !

Ben moi je dis que des législateurs pareils, avec leurs gueules pleines de promesses et de bonnes intentions, sont tout simplement des voyous de haut vol dont les innombrables délits tardent, tardent, tardent, mais tardent comme ce n’est pas possible, à être sanctionnés.

Et quand je pense itou que des millions et des millions d'électeurs de merde se préparent à aller leur donner le droit d'écrire le droit, hé ben je dis que les hommes tardent, tardent, tardent, mais tardent comme ce n'est pas possible, à devenir intelligents.

16:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.10.2019

Le traducteur et le bilingue

Un peu difficile tout de même, la crucifixion étant lourde, très lourde, de sens et d'histoire.

Reste que ces quatre horizons servent à l'orientation et sont désignés dans toutes les langues. En français et en langue géographique : nord, sud, ouest, est. En langue plus poétique, le midi, le couchant, l’orient ou le levant.

Le midi… C’est le plus souvent ainsi que disaient les paysans quand ils étaient encore des paysans… Les gens du midi, la route du midi, le vent du midi, les gens vont en vacances dans le midi… Mot qui colle au plus près du grand mouvement des choses, mot de l’observation atavique du ciel quand l’étoile du jour, à la moitié de sa course, à midi, milieu du jour exactement, désigne la direction du sud au solstice de l’été.

Une évidence. Oui, une évidence. De celles qu’on pratique quasiment au quotidien à tel point qu’on en oublie la beauté ancestrale. Qu’on en oublie le pourquoi, le comment, et surtout l’origine, qui est celle de l’observation du monde, avant même l’écriture. Ils sont rares, les mots antérieurs à l’écriture. Le plus souvent, ce sont les mots qui sont en dette vis-à-vis de l’écriture car c’est elle qui, en les faisant les porte- parole de son art, leur a donné leurs lettres de noblesse. Mais parfois, c’est le contraire ; quand l’écriture a puisé au plus profond de la conceptualisation, de cette conscience parlée, que l'on nomme "le langage".

Ainsi la langue polonaise n’a pas d’autres mots que "le couchant" et "le levant" pour dire l’ouest et l’est , "zachód" et "wschód". La langue, là, est restée au plus près du mot que lui a soufflé la course du soleil. De même, pour le sud, le polonais n’a que "południe", littéralement la moitié du jour, le midi.

Mais ce qui me trouble, c’est le nord. J’en perds le nord, si on veut... La langue le désigne avec un mot qui est l’exacte contraire de midi, "Północ", la moitié de la nuit. Mi-nuit. Le même mot que l’on dira pour dire l’heure fatidique inscrite à la pendule.

Ainsi la conceptualisation s’est-elle faite là par antinomie. Sans doute. Sinon quelle étoile, quel satellite, quel habitant du ciel, quel mouvement peut faire désigner le nord comme étant minuit à la pendule des hommes ?

Très beau. Je trouve que ce mot en dit très long sur la langue polonaise et comment elle sait coller au réel antédiluvien de la planète.

Alors un traducteur qui aura à traduire que le vent venait du nord, s’il butte sur le mot "Północ", prendra son dictionnaire et verra que le mot dans son contexte forcément en appelle au nord et non à minuit. Et il traduira bien. Il ne traduira pas "le vent venait de minuit." Enfin, j'espère... Surtout si la phrase dit Wczoraj w południe był północny wiatr qui signifie "hier à midi, le vent venait du nord"...

Mais s’il traduit sans sentir le reste, sans sentir que dans cette langue "les quatre horizons qui crucifient le monde" épousent au plus près le grand mouvement des choses - comme le nom des mois, juillet, le tilleul, juin, les cerises, novembre, la feuille qui tombe, etc - alors, il ne sera pas un traducteur mais un simple technicien.

Et même bon, un technicien ne sera jamais qu’un technicien. Un artiste, l’âme en moins ou, en amour, un amant sans amour.

09:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.08.2019

Il est disponible

Merci, pour l'heure, aux lecteurs qui l'ont déjà adopté, comme à ceux qui l'ont commandé.

A tous, je souhaite évidemment une lecture qui leur poserait question, non pas sur le monde pris pour objet dans ces pages, mais bien sur celui dont il a accouché !

Un monde de merde, fait par des merdes, pour des merdes, et vécu par des merdes...

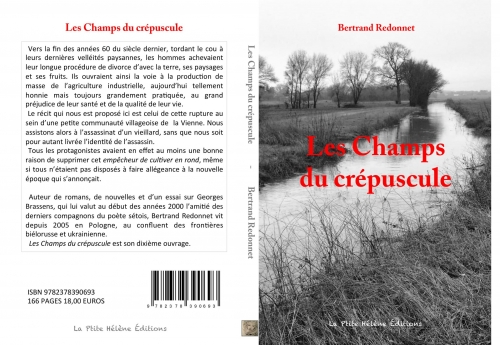

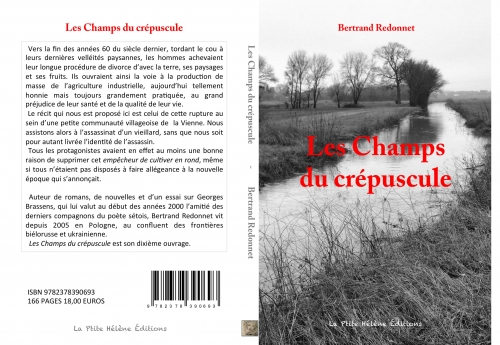

Quatrième de couverture

Vers la fin des années 60 du siècle dernier, tordant le cou à leurs dernières velléités paysannes, les hommes achevaient leur longue procédure de divorce d’avec la terre, ses paysages et ses fruits. Ils ouvraient ainsi la voie à la production de masse de l’agriculture industrielle, aujourd’hui tellement honnie mais toujours grandement pratiquée, au grand préjudice de leur santé et de la qualité de leur vie.

Le récit qui nous est proposé ici est celui de cette rupture au sein d’une petite communauté villageoise de la Vienne. Nous assistons alors à l’assassinat d’un vieillard, sans que nous soit pour autant livrée l’identité de l’assassin.

Tous les protagonistes avaient en effet au moins une bonne raison de supprimer cet empêcheur de cultiver en rond, même si tous n’étaient pas disposés à faire allégeance à la nouvelle époque qui s’annonçait.

Auteur de romans, de nouvelles et d’un essai sur Georges Brassens, qui lui valut au début des années 2000 l’amitié des derniers compagnons du poète sétois, Bertrand Redonnet vit depuis 2005 en Pologne, au confluent des frontières biélorusse et ukrainienne.

Les Champs du crépuscule est son dixième ouvrage.

La photo de couverture est celle de La Bouleure, petite rivière de mon village natal.

Cadeau d'un ami d'enfance.

17:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.05.2019

Nouvelles

Complètement inutile de brasser l’évidence : je ne viens plus guère alimenter ce blog.

Complètement inutile de brasser l’évidence : je ne viens plus guère alimenter ce blog.

L’envie s’en est allée, tout simplement, après douze ans de présence assidue et de textes éparpillés. Et il faut dire aussi qu'il y avait ici, avant, de l’amitié, de la complicité, des échanges sympathiques avec d’autres blogueurs ou des lecteurs, qu’on avait fini par connaître et aimer.

Tout ça a disparu. Evaporé. Nous vivons des temps bien singuliers.

Mais il est vrai également que ce qui se passe en France depuis maintenant six mois, est tellement chaotique, tellement difforme, dans tous les camps de l’affrontement, que je grille le plus clair de mon temps libre – et j’en ai beaucoup – à discuter sur les réseaux sociaux.

« Discuter », je vous le concède, n’est peut-être pas le terme approprié. Plutôt dire mon point de vue, avec d’autres gens qui ont sensiblement le même. Car essayer, sur ces canevas où l’on ne brode courageusement qu’avec des doigts lointains, de confronter ses avis, vire aussitôt à l’insulte et à l’injure, surtout avec les p’tits soldats de Le Pen, de la Bécassine Autain ou de Mélenchon.

C’est marrant cinq minutes, pas plus. Après, ça tombe dans le convenu inconvenant.

Pendant ce temps-là, donc, plus que jamais, passent le temps et ses saisons. Sans tristesse. Comme ça, comme des parallèlles bienveillantes.

Je me demande souvent, hanté par les vieux amis partis, avec leurs illusions de fraternité, au panthéon des inconnus, ce qu’ils auraient pensé et dit de ce brouillon révolutionnaire, né sur un taux de CSG et le prix d'un bidon d'essence pourrie, fait d’approximations et, aussi, il faut bien le dire, de trucs dégueulasses.

J’écris à mes heures les plus riches. Je ne sais ni pourquoi ni pour quoi. Pour faire un livre, peut-être.

Mon livre, l'autre, le dernier, écrit il y a longtemps, déjà du passé, est toujours en prévente ICI.

A plus tard, donc, bien hypothétique lecteur !

16:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.02.2019

Les Champs du crépuscule

En littérature, il n’y a pas, dit-on, mille terrains où promener la plume : La vie, l’amour, la difficulté d’être, la fuite du temps et la mort…

En littérature, il n’y a pas, dit-on, mille terrains où promener la plume : La vie, l’amour, la difficulté d’être, la fuite du temps et la mort…

La « qualité » d’un livre dépendrait donc de la façon dont son sujet est traité ; du travail littéraire effectué pour dire, voire transmettre.

Dans Les Champs du crépuscule, j’ai ainsi voulu dire la fuite du temps historique, qui change les hommes et les rapports qu’ils entretiennent entre eux. J’ai pris pour ce faire un moment, un point de basculement, que je situe à la fin des années 60 du siècle dernier, dans les campagnes françaises.

C’est là en effet que je vois la véritable fin du néolithique, quand les hommes achevèrent leur longue procédure de divorce d’avec la terre et d’avec les fruits de la terre ; quand ils tordirent définitivement le cou au cueilleur-chasseur qui survivait en eux, pour se tourner vers la production de masse et l’agriculture industrialisée.

Quand ils furent contraints, par les nécessités des temps nouveaux, de travailler la terre sans plus la voir ni la toucher, jusqu'à la tuer.

J’ai pris comme échantillon géographique une commune de la Vienne, où je suis né et où j’ai passé mon enfance, et comme symbole humain du point de basculement, de la charnière, l’assassinat d’un vieillard.

Alors qu’il est en train d’élaguer des merisiers, ce vieil homme est sauvagement assassiné. Le lecteur assiste à la scène sans que lui soit pour autant livrée l’identité de l’assassin. Tout ce qu’il comprend, c’est que la victime connaît son agresseur.

Tous les personnages du roman, ou presque, avaient une raison de supprimer cet homme. Comme on supprime une époque pour aller de l’avant. Le lecteur désignera donc, in petto, si ça lui chante, son coupable.

Le manuscrit avait trouvé trois preneurs chez différents éditeurs, dont Luc Eyraud, qui préside aux destinées des Editions La p’tite Hélène.

La photo de couverture est celle d’une petite rivière totalement méconnue des géographes, La Bouleure, très présente dans le roman, et qui promenait ses méandres à Senillé, le petit hameau où je suis né. C'est à mon ami d’enfance, Christian, qui coule aujourd’hui ses jours près de Bordeaux, que je dois ce clin d'oeil amical.

Le livre est donc actuellement en prévente, pendant deux mois, sur le site de l’éditeur. Aux dernières nouvelles, c’est bien parti.

Je compte donc sur Vous, amis lecteurs !

18:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.01.2019

Rencontre

Quelque chose que nous ne percevons pas, que nous ne concevons pas même, présiderait-il aux surprenants clins d’œil que nous concède parfois le hasard ?

Quelque chose que nous ne percevons pas, que nous ne concevons pas même, présiderait-il aux surprenants clins d’œil que nous concède parfois le hasard ?

Je ne sais pas, moi, l’alignement des planètes, une distorsion de l’espace-temps, la marche millimétrée du vaste monde, un caprice quantique, la vitesse du vent dans les barreaux de chaise ...

Toujours est-il que, récemment, je suis resté perplexe devant un de ces clins d’œil…

Et pourtant, le hasard, c’est comme le néant, ça n’existe pas. En concevoir l’existence, c’est déjà en nier la définition.

Mais commençons plutôt par le début…

Les campagnes de l’Est polonais sont désertes et dorment sous la neige et les silences transis.

Comme chaque jour, j’ai pris mon vieux bâton d’acacia et je suis parti marcher sur la route de la forêt. Six kilomètres, c’est là ma distance. D’habitude, il me faut environ une heure, mais, depuis quelques jours, je dois ralentir le pas, calculer où je le pose, car la glace est traître et les lois de la pesanteur douloureuses.

Mes pensées divaguent, des bonnes, des tristes et des insipides…

Je me suis habitué finalement à ce rude climat, jusqu’à l’aimer, même.

Les copains avec lesquels «je discute» par mails ou messagerie, là-bas, du côté des rives océanes, à l’autre bout du continent, s’émerveillent parfois d’un flocon égaré sous la brise de leur latitude. Rarement, il est vrai. Ce qui en fait tout le charme…

Un grand corbeau promène son ombre désolée par-delà la cime des grands pins. J’entends son aile qui chuinte sur le gris du ciel. Là-bas, d’où je suis venu, tout près de Mauzé-sur-le-Mignon, une petite bourgade de deux mille âmes chère au Cochon de Morin de Maupassant, il n’y a plus de corbeaux depuis fort longtemps. Que des vols de corneilles mêlés aux freux et aux choucas. Lacus duorum corvorum est pourtant tout près, à quelques chemins de halage seulement, qui garde la légende du grand oiseau noir.

Une voiture cependant, que je n’ai pas entendue venir, s’arrête à ma hauteur. Le vagabondage de mes pensées en est évidemment interrompu tout net.

L’homme est jeune, une quarantaine d’années à peine. Il me sourit, son visage a quelque chose de poupin et de bienveillant.

Sans doute pense-t-il que je vais au bourg de la commune, Łomazy, situé à dix kilomètres de là, car il propose fort gentiment de me prendre à son bord.

Je le remercie, je lui explique que je fais de la marche pour ma santé, pratiquement tous les jours, une sorte de sport. Pour le plaisir aussi.

Il sourit encore : à mon fort accent, il vient de comprendre que je n’étais pas Polonais.

Effectivement, lui dis-je, je suis Français. J’habite tout près, au village que vous venez de passer…

Français ? Ah, il garde un très bon souvenir de la France ! Il y est allé, il y a de ça une vingtaine d’années.

Je ne suis pas étonné, beaucoup de Polonais, même ici, dans l’Est, sont allés en France. Je lui demande alors où et je m’attends à Paris, Lille, Rennes, Lyon ou Bordeaux…

- Une toute petite ville, me dit-il, Mauzé-sur-le-Mignon.

11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.01.2019

Niort et Houellebecq

" La troisième journée de voyage fut interminable, l’autoroute A10 semblait presque entièrement en travaux, et il y eut deux heures de bouchons à la sortie de Bordeaux. C’est dans un état d’exaspération avancée que j’arrivai à Niort, une des villes les plus laides qu’il m’ait été donné de voir. Yuzu ne put réprimer… etc. et etc.…"

" La troisième journée de voyage fut interminable, l’autoroute A10 semblait presque entièrement en travaux, et il y eut deux heures de bouchons à la sortie de Bordeaux. C’est dans un état d’exaspération avancée que j’arrivai à Niort, une des villes les plus laides qu’il m’ait été donné de voir. Yuzu ne put réprimer… etc. et etc.…"

Michel Houellebecq - Sérotonine -

Houellebecq ne m’intéresse pas. Il fait son bisness littéraire, il tisse toujours la même toile, il rabâche ses angoisses, ausculte son nombril ; cela ne nous regarde pas. Il a du succès, la critique se pâme, grand bien lui fasse, et, franchement, tant mieux pour le bonhomme !

Les livres que j’ai lus de lui, le dernier en date étant La Carte et le territoire, ne m’ont pourtant pas laissé cette empreinte indélébile, cette sorte de désarroi jubilatoire que vous laissent les grands livres, une fois le dernier mot refermé…

Mais, vivant à l'autre bout de l'Europe et venant de la région de Niort, ayant même « travaillé » pendant quinze ans dans ses murs, je me suis forcément intéressé à la polémique suscitée par une phrase de l’écrivain à propos de cette ville.

Et une fois encore, s'il en était besoin, preuve m’a été donnée que tous les braillards du monde, quel que soit le propos incriminé, ne savent brailler que sur des bribes sans contexte, tout os étant bon à ronger pour le braillard.

Je me fous en effet comme de ma première chemise bleue que Niort soit laid ou beau, mais je trouve que Houellebecq, sur ce coup-là, a été très perspicace, très proche du réel, très « écrivain ».

Car - je le dis souvent - tous les endroits sont beaux ou laids selon ce qu’on y vit. Or le narrateur arrive dans la ville dans un état d’exaspération avancée.

Rien n’est plus vrai : dans cette disposition d’esprit, tout est moche.

Je me souviens de promenades dans le cirque de Gavarnie alors que je n’étais pas bien du tout dans ma tête. J’aurais pu écrire que ce site était moche comme le cul des chiens !

Imaginez un instant la phrase : "C’est dans un état d’exaspération avancée que j’arrivai à Niort, une des villes les plus chatoyantes qu’il m’ait été donné de voir."

Ridicule !

Donc, bravo Houellebecq. Niort est ici hors sujet…

14:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.01.2019

Le génie de Balzac

Relevé chez Balzac* :

Relevé chez Balzac* :

" Les parvenus sont comme les singes desquels ils ont l'adresse : on les voit en hauteur, on admire leur agilité pendant l'escalade ; mais, arrivés à la cime, on n'aperçoit plus que leurs côtés honteux."

Et me suis dit que, certainement, c'était ça le génie littéraire : être capable d'écrire quatre pages sur un bouquet de fleurs* et dire en deux lignes des milliers et des milliers de gens, intemporels, de tous les milieux et de toutes les conditions.

* Le Lys dans la vallée, édition de poche 1995, page 95

* Félix glanant sur les champs de la vallée de l'Indre un bouquet pour Mme de Mortsauf

Image : Philip Seelen

18:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

31.12.2018

Archéologie animale, forêt primaire de Białowieża

La découverte, l'étude et l’interprétation des traces tangibles de la mémoire, l’archéologie, permet aux scientifiques de la discipline de reconstituer, tessons après tessons, outils après outils, l’histoire.

La découverte, l'étude et l’interprétation des traces tangibles de la mémoire, l’archéologie, permet aux scientifiques de la discipline de reconstituer, tessons après tessons, outils après outils, l’histoire.

L’histoire des hommes. Mais qu’en est-il de celle des champs, des forêts et des chemins ? Cette histoire "naturelle", on le sait, est toujours fonction de celle des humains, la conquête de l’environnement et de la matière ayant été le moteur principal de leur évolution, jusqu’à l’atome et, après nous…comme disait le despote éclairé.

Faire l’archéologie de la forêt, par exemple, c’est faire l’archéologie des rapports entre cette forêt et l’homme, de la grande forêt hercynienne jusqu’à la forêt d’aujourd’hui, parcellarisée, démantelée, hachée plus ou moins menue selon les pays et les régions, et si on voulait ouvrir un chapitre nouveau (j’ignore s’il existe) de l’archéologie en investissant la mémoire des choses de l’environnement, ce chapitre ne serait bien évidemment qu’un sous-chapitre, car il faudrait alors considérer l’environnement, hors évolution naturelle et climatologique, en tant qu’outil utilisé par l’intelligence humaine.

C’est bien une des grandes questions sur laquelle achoppent actuellement les hommes devant l’épuisement manifeste, l’usure visible, de l’outil : les uns sont préoccupés par la sauvegarde de l’idéologie de la croissance et donc par la sauvegarde de l’exploitation forcenée de cet outil, les autres sont soucieux de la sauvegarde de l’outil lui-même- ce qui est un non-sens métonymique car il s’agit en fait de la sauvegarde de la vie humaine en tant qu’utilisatrice de l’outil -, les uns attribuant donc les changements climatiques à une logique autonome de l’individu cosmique "terre", les autres l’attribuant à une utilisation anarchique et abusive. Tous cependant sont des archéologues du futur, en ce qu’ils projettent leurs idées et leur comportement sur une utilisation future et un devenir de l’environnement-outil.

Vaste débat sur lequel je suis bien trop incompétent pour mettre mon grain de sel, même si je déteste au plus haut point l’idéologie de la croissance lamentablement amalgamée, pour cause de profit, avec le bonheur humain.

Il en va des animaux comme de la forêt. Faire l’archéologie du cheval, autre exemple, commanderait que l’on parte de son état initial, sauvage, pour aller vers sa domestication, comment et pourquoi. Puis qu'on analyse le cheval à travers les guerres, l’histoire du déplacement, l’histoire de l’agriculture, l’histoire des transports, l’histoire de la poste, jusqu’au…PMU !

Et les petits animaux ? Les insectes, par exemple. Et, parmi ces insectes, ceux que nous avons domestiqués, transformés en outils, les abeilles ?

L’élevage proprement dit de ces insectes pour en tirer le maximum de miel, ne date en fait que du XVIIIe siècle. C’est donc assez récent. Une archéologie de l’outil "abeilles" devrait donc comporter deux grands chapitres : les abeilles et le miel avant et après ce XVIIIe siècle.

Car la récolte du miel, elle, est vieille de 12 000 ans environ… La récolte en ruches sauvages, dans les troncs d’arbre. C’est donc la très longue époque d’avant la révolution néolithique, l’époque du prélèvement simple, de la cueillette.

Plus tard, avec le néolithique, partout en agriculture l’élevage, l'ensemencement et la plantation se substituèrent à la cueillette et c’est ainsi que naquit l’apiculture primaire, qui connut son essor dans l’antiquité, notamment dans la Grèce Antique.

Pline l’Ancien écrivit un véritable traité d’apiculture, comment transporter le tronc renfermant l’essaim, comment le conserver, comment en extraire le miel sans détruire la colonie, etc. Virgile également consacra un chant des Géorgiques à l’apiculture.

Voilà, succinctement, très succinctement, l’archéologie de l'abeille, qui ne serait qu’un sous-sous-sous-chapitre, un paragraphe, que dis-je ? à peine une demi-ligne, de l’histoire de la conquête environnementale.

Ces quelques réflexions, qui vous semblent peut-être quelque peu amphigouriques, m’ont été inspirées par les ruches sauvages conservées en l’état dans la forêt primaire de Białowieża, et qui sont devenues une curiosité mondiale.

La récolte du miel constituait une des ressources de la forêt. L’apiculteur de l’époque et de ces lieux - forêt de Białowieża du XVIe siècle - ignorait encore qu’on pouvait transporter la ruche naturelle et en construire même la réplique. Ne s'étant pas encore dissocié totalement de sa terre, il considérait que la récolte du miel était l’exclusivité de la forêt profonde et, plus encore, qu’elle ne pouvait se faire que sur des arbres très élevés, principalement des pins. Cette façon de concevoir l’outil environnemental, façon néolithique, a perduré jusqu’au XIXe siècle, alors qu’en Europe de l’ouest l’apiculture sauvage avait disparu dès le Xe siècle !

Mais l’homme néolithique, de cette époque pourtant moderne, avait un redoutable concurrent, l’ours. Il lui fallut donc inventer un outil qui l'en préserverait. Il plaça devant l’entrée de la ruche sauvage un énorme balancier, un tronc d’arbre entier verticalement suspendu aux branches les plus hautes. L’ours gourmand et rageur repoussait alors ce balancier d’un violent coup de patte et le tronc revenait, par effet de boomrang, le frapper. Souvent même, le choc le faisait chuter de l’arbre et, dans ces cas-là, il venait s’empaller sur des pieux aigus prélablement installés au sol.

D’une pierre deux coups : l’homme sauvegardait le miel et récoltait la peau de l’ours...après l’avoir tué !

Cet ingénieux balancier est donc un outil dans l’outil de l'outil. Un mot de l’archéologie devant lequel je suis un instant resté pantois, mesurant l’ingéniosité des hommes lointains face à la complexité environnementale.

Ces lieux intacts, les derniers de la forêt qui recouvrait toute la plaine européenne, sont de véritables sanctuaires.