31.08.2010

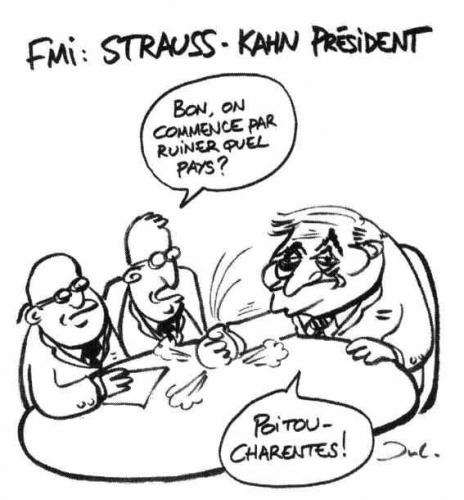

Université d'été de La Rochelle : Les socialistes enfin unis !

11:43 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, littérature, parti socialiste | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.08.2010

Les béotiens et le casse-croute

Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.

Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.

Nous badions donc d’aise et de révolte devant la basse turpitude du monde où les maitres et les esclaves semblaient avoir résolu en une sereine et veule synthèse en forme de modus vivendi, le dilemme de la fameuse dialectique.

Nous, nous ne mangions pas de cette synthèse-là ! Alors nous cherchions forcément - avec d’autres Apaches de notre acabit bercés dans l’illusion des lendemains chanteurs et nourris aux saintes liqueurs de Bakounine et autres Debord/Vaneigem - les moyens de vivre notre marginalité sans forcément marcher pieds nus et crever de faim.

De soif surtout.

Pas toujours facile d’être cohérent dans ces cas-là ! Et si l’un d’entre nous venait à craquer et enfilait le bleu de travail de la honte et de la collaboration sociale, nous ne lui jetions certes pas la pierre, mais l’accompagnions de notre amicale compassion, lui fixant le regard sur le bout du tunnel, six ou trois mois, et hop, un an de chômage à rêvasser sous les étoiles.

Notre seule crainte était qu’il y prît goût, à ce fichu bleu de travail !

Mais il y avait aussi des prises de risques...La beauté du monde se fait parfois payer très cher pour ceux qui veulent la contempler gratuitement.

Alors quand un des Apaches avait été confronté, dans sa quête révolutionnaire de la pitance, aux oppositions musclées de la maison Poulaga et se retrouvait pour quelque temps hébergé, nourri et blanchi au frais de l’état honni, il était évidemment assuré de notre soutien moral, de nos visites quand c’était possible, de notre courrier régulier dans tous les cas et, bien sûr, retrouvait la tribu au grand complet pour lui remettre le pied à l’étrier des réjouissances , sitôt sa faute expiée.

Ça me fait sourire aujourd’hui…C’étaient là des amis. Certains, deux pour tout dire, le sont encore. Les autres sont partis loin fonder leur Rome ou alors, partis tout court, là d'où l'on ne revient plus.

Des amis de l’erreur ?

Au regard de ce champ en putréfaction qu’est devenu le monde, avec toute une volée d’escrocs, de bandits, de voleurs et d'usurpateurs aux commandes, étions-nous en retard ou en avance ?

La seule chose dont je suis certain c'est que nous n’étions pas à l’heure.

Dans ce contexte-là, survint un jour une anecdote.

M’installant en Charente-Maritime, dans une maison qui avait jadis tenu lieu d'épicerie, de restaurant et de café du village, un de mes premiers boulots fut d’aller explorer le grenier.

Il y avait là, comme dans tous les greniers du monde, un inextricable fatras : de vieux vélos, de vieux journaux, des caisses, une vieille pendule, des bidons, des chapeaux, des costumes, des balais et, comme c’était le grenier d'un ancien lieu public, de vieux drapeaux tricolores, souillés et déchirés, qui avaient dû autrefois pavoiser pour des fêtes de village et des 14 juillet en liesse.

Et puis, dans tout ce capharnaüm insignifiant, une toile…Un grand paysage vert et jaune, un paysage de plaine avec du vent sans doute car il n’y avait là aucune verticale digne de ce nom.

C’était peint avec furie et le tout était prisonnier d’un gros cadre, énorme, torsadé, lourd comme de la pierre.

Mon frère était présent…Nous débarrassâmes l’œuvre de ses poussières et de ses toiles (d’araignée). C’était moche comme le cul des chiens. C'était pas beau du tout. C'était même affreux.

Mais mon esprit se mit néanmoins à battre la campagne…Je me souvenais vaguement d’une vieille histoire d’une mémé qui s’était servie d’un Van Gogh inconnu, une ébauche, pour obstruer un passage dans son poulailler. Une fortune colossale quelle avait avec ses poules, la mémé !

Je savais aussi que, des fois, il était arrivé qu'un artiste crève-la-faim de son vivant mais dont la postérité a jugé qu’il avait du génie, et surtout un prix, ait parsemé ses velléités de-ci, de-là, au hasard de sa misère et de ses errances.

Et pourquoi pas dans le grenier d’un ancien restaurant, bistro épicerie de Charente-Maritime, hein ?

Je vous le demande bien.

Mon frère doutait fortement. Il ricanait et moquait mes fantaisies. Nous n’étions guère habitués à voir quand même la chance venir nous sourire comme ça ! Les alouettes qui nous tombaient dans le bec étaient rarement rôties.

Nous examinâmes néanmoins le tableau à la loupe…La signature…Très important, la signature...Nous étions arrivés à identifier un vague gribouillis…Peut-être que c’était un chef-d’œuvre, après tout, et qu’avec ce chef-d’œuvre, tout le problème social de notre existence hasardeuse était résolu….Nous n’y connaissions vraiment rien …

Mais ça pouvait quand même être un chef- d’œuvre : C’était assez moche pour ça.

Je crois même qu'un troisième larron, appelé à la rescousse, hasarda que ces machins-là, plus que c’était laid et plus que c’était cher. Un qui n'aimait pas les critiques d'art, sans doute.

Cet avis lapidaire nous décida. On se cotisa, on fouilla dans l’annuaire et on prit rendez-vous à La Rochelle avec un gars expert en tableaux et œuvres d’art.

Le gars en question nous fit poliment asseoir quelques jours plus tard dans une sombre boutique. Il s’installa derrière un grand bureau sur lequel il avait posé notre fortune putative et il se pencha dessus avec sa lorgnette.

Très sérieusement.

Nous retenions notre souffle. On aurait entendu dans cet obscur atelier voler une mouche. Car si un expert, un vrai, un objectif, un savant en la matière, prenait la peine de se pencher comme ça sur notre affaire, c’est qu’on avait décroché le pompon, pardi !

On se donnait de petits coups de coude complices et de satisfaction et on était béat.

Mais tout à coup mon frère me donna des coups de coude plus rapides et plus petits encore, comme pour m’alerter de quelque chose . Je me tournai vers lui et il me fit signe de bien regarder ce que faisait ce couillon d’expert.

Ce que je fis… Et je vis que le gars promenait sa lorgnette dans tous les coins du cadre, sur la boiserie, partout, sauf sur la toile.

Je me suis d’abord dit que c’était peut-être comme ça qu’on faisait... Qu'il fallait tout voir, qu'il fallait être très minutieux , que ça prouvait l'honnêteté du prix qui allait sortir de tout ça, jusqu’à ce que le bonhomme nous demande la permission de déchirer la toile afin qu’il puisse mieux examiner l’intérieur de la boiserie.

Déchirer ? Comment ça déchirer la toile ? Qu'est-ce qu'il nous chante, cet oiseau-là ?

La méprise apparut alors au grand jour : Jamais l’homme de l’art n’avait pu imaginer un instant que nous étions ici pour la toile et non pour le cadre dont nous n’avions que faire…

C’était pourtant le seul objet qui avait un tout petit peu de valeur dans ce bourrier !

Quant au reste…

L'homme déchira doucement le tableau, sans violence ni méchanceté, comme quand on fait le ménage, et en jeta les débris derrière lui, dans une grande poubelle.

Il nous offrit vingt francs, que nous prîmes avidement, avec une facture même, avant de déguerpir, déconfits et plus colère que jamais.

12:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.08.2010

Des poissons, des cochons, des auges et des rivières

Il ne peut pas être malsain de s’interroger un peu sur ce que l'on fait et, l’examen à peu près terminé, d’en tirer, les moyens et l’envie aidant, quelques conséquences.

L’écriture est d’abord plaisir de ce cordon vital qui nous rattache au dessin du monde. J’entends par monde la combinaison vivante, contradictoire ou non, de celui qui nous est propre, surgi de nos archéologies respectives, et de celui dans lequel nous baignons objectivement, l’un n’étant quasiment rien sans l’autre, liés comme le poisson l’est à la rivière.

L’écriture, c’est d’abord affaire de solitude qui veut être confrontée au langage.

La raison sociale de cette écriture – au sens strict et non, bien évidemment, au sens d’un Siret d’entreprise – c’est donc d’ambitionner que soit distribué, offert, un autre plaisir, qui est celui de la lecture. Un partage humain.

Dire que l’un peut aller sans l’autre, dire par exemple qu’on peut prendre plaisir à écrire sans souci d’une quelconque audience, me paraît désormais comme une sorte de déviance romantique de l’échec de mauvaise foi. Plus simplement, comme le renard de la fable et ses raisins verts.

De même que n’écrire que pour l’audience, n’est pas écrire mais vendre pour payer son loyer. Du Marc Levy, par exemple ,ou, comme le signale Roland Thévenet, de la putasserie politique.

Ceci étant dit comme valant pour toutes les époques, même si un monument comme Stendhal faisait en 1835 le pari de n’être lu, compris et aimé qu’en 1935. Pari gagné et bien au-delà, mais je ne suis pas Stendhal, ni par la virtuosité, ni par le flegme des monuments.

Pour toutes les époques donc, sauf, peut-être, la nôtre qui a quand même ceci de bien particulier dans le domaine, d’avoir à affronter une révolution avec l’écriture et la lecture numériques d’une part, et l’inextricable foisonnement des productions d’autre part, traditionnelles ou numérisées.

Depuis cinq ou six ans, la profusion des blogs et sites sur la toile offre un panel ahurissant de choix de lecture. Et de plaisir d’écrire, j’espère.

Mille voix veulent être partagées, mille préoccupations du monde veulent être dites en même temps, mille poésies particulières veulent se faire entendre et il serait tout à fait incongru de parler ici d’une hiérarchie de la qualité, mon propos tenant du procès-verbal d’un comportement social et non du procès tout court.

Qu’on ne se cache donc pas, d’abord, la réalité, condition première à une interrogation sincère sur soi-même : Ecrire au numérique, tenir un blog ou un site, un atelier, c’est pousser son cri dans un brouhaha déjà assourdissant, même si certains crient plus fort que d’autres et qu’on entend mieux, dans cette cacophonie tonitruante, leur présence.

Vous est-il arrivé de somnoler dans une foule, dans un train bondé, un autobus, une fête qui s'éternise ou une salle d’attente ? Vous entendez alors le vacarme, comme déjà un peu loin, mais ça n’est pas un vacarme uniforme. C’est un bruit de fond permanent, sourd, obstiné, avec de temps en temps, des notes qui se distinguent mieux, des aspérités du bruit qui viennent jusqu’à vous et enregistrent une présence humaine, plus particulière que les autres.

Tel est le bruit des blogs, des sites et des livres sur internet. Etre entendu devient difficile et nul n’a le droit et le pouvoir, fort heureusement, de prendre son clavier par le fil connecteur et de le frapper sur l’écran pour réclamer un peu de silence et une minute d’attention, s’il vous plaît.

Même ambiance de foirail pour l’écriture couchée sur papier. Les rentrées littéraires - il faudrait commencer par cesser d’être trompeurs pédants et ridicules et par apprendre à dire désormais plus simplement l'ouvertutre de la foire d'empoigne - balancent sur les étalages plus de 7oo romans, outre des kyrielles d'analyses du monde politico -médiatique, plus fines les unes que les autres et et caetera. Des semi - remorques, des trains, des convois entiers de productions cérébrales et artistiques sont livrés chaque année à la voracité désordonnée des lecteurs, comme à la voracité des marchés sont livrées chaque année dans des silos les tonnes de céréales moissonnées dans l'été.

On assiste donc, et je ne dis là rien de nouveau mais j’ai besoin de le dire, à une débauche presque répugnante d’expression écrite dans une époque où les gens, ces niais, ces béotiens, ces abrutis, sont, nous rabâche-t-on, censés de moins en moins lire.

Hiatus qui, si ça n’est déjà fait, risque fort de tordre le cou à ce qu’on appelle la littérature, mais là encore, le mot est tellement flou, intime, subjectif, blanc chez Paul et noir chez Pierre, que je ne sais même pas s’il signifie encore quelque chose de palpable pour l’esprit.

Hiatus parce si vous mélangez dans une auge, des carottes, de belles feuilles d’ormeau, de la bonne farine de blé, des patates bouillies, de la lessive, de l’acide sulfurique, du plâtre, du ciment, de l’argile, du carton, de deux choses l’une : ou le goret, sagement, va cesser de manger, trop dangereux et trop dur de trier le bon grain de l’ivraie, ou alors il va tout avaler et en crever à coup sûr.

Mais laissons là le cochon, ça a toujours mauvaise réputation, un cochon, présenté sous sa forme initiale, autre que charcuterie, et revenons-en à mon poisson et à sa rivière, à la complicité nécessaire établie entre le plaisir d’écrire et celui d’être lu.

Assis sous les aulnes sereins, pêchez donc un poisson et, l’ayant décroché du cruel hameçon, mettez-le sur l’herbe fraîche de la berge. Voyez comme il ouvre la gueule et voyez ses ridicules soubresauts ! Le changement de monde lui est insupportable et ces soubresauts sont l’effet de mouvements qu’il impulse à son corps et qui, normalement, s’il était dans la rivière, créerait un déplacement.

Prenez un écrivain - pêchez-le si vous voulez - changez-le de monde, privez-le de celui des lecteurs, et il fera les mêmes mouvements désespérés que le poisson. Ses grotesques soubresauts ne le feront pas évoluer d’un pas.

D’une nageoire, oui, si l’on veut. Et s'il ne veut pas en crever, autant alors qu’il abandonne sa condition d’écrivain et que, trop longtemps échoué sur la berge, il se fasse tout, sauf poisson.

Il existe plein d'autres agréables conditions.

Devant cette désacralisation du langage littéraire par l'abondance, la surenchère et l'amoncellement, tel est bien le dilemme auquel sont confrontés, qu’ils le sachent ou pas, qu’ils l’admettent ou non, qu’ils le disent ou pas, qu'ils soient muscadins du sérail ou non, tous les gens qui participent du brouhaha des blogs, dont je suis, comme tous ceux, et ce sont parfois les mêmes, qui se retrouvent sur les palettes discount de l’ouverture de la foire d'empoigne.

En juillet-août, la fréquentation de « l’Exil des mots » est devenue presque risible. Pas mille visiteurs uniques par mois. Une chute que je n’attribue pas forcément aux plaisirs de la plage ou de la randonnée montagnarde.

Une chute que j’attribue à la concurrence de plus en plus multiple, comme à mon incapacité à renouveler ce blog, dans sa forme et dans son contenu. Mon incapacité, donc, à élever un peu la voix par-dessus le vacarme.

Il me faudra donc revoir tout ça, m’investir plus, travailler mes cordes vocales, ou me taire.

« Géographiques », paru en mars à l’enseigne du Temps qu’il fait, serait, si j’en crois une communication de l’éditeur, un « bouillon ». 400 exemplaires vendus en juin…

Il y a donc, si je ne veux pas me croire, par amour propre ou simple vanité, la lessive, l’acide sulfurique, le plâtre, le ciment ou l’argile, de l’auge évoquée tout à l’heure, une certaine désespérance à écrire.

Et aussi cette trop évidente non-passerelle entre le numérique et le papier, aucun, en ce qui me concerne, ne se nourrissant de l’autre. Mais il faut dire que la prétendue solidarité internet, son amical partenariat, exception faite pour trois ou quatre amis de franche proximité, a brillé par son silence.

Parce que le vacarme - et je ne parle pas là que pour ma petite personne - ça génère aussi beaucoup de silence.

Dans le domaine du livre papier donc, comme je n’ai jamais éprouvé trop de plaisir à soliloquer, il me faudra conjuguer mon plaisir d’écrire d’une autre manière ou me faire mégalomane : Faire le pari d’être lu vers 2110.

Charmante perspective, ma foi. Mais qui me dit qu’en 2110, l’auge aura été assainie et que le brouhaha se sera fait audible ?

Rien n'est moins certain. Trop de retours en arrière et de bonds en avant à faire.

En attendant 2110, je vais quand même me rendre, peinard, bientôt en Deux-Sèvres, vers ses marais et ses campagnes indolentes, pour voir Zozo vivant dans un spectacle qui, je l'espère, le sera tout autant.

Illustration de Martine Sonnet : Librairie du faubourg Montparnasse, Géographiques en vitrine.

13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.08.2010

Titres

Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.

Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.

Vous me direz que l’important est de trouver, préalablement, la matière première. Le titre, c’est l’affiche, l’emballage, l’état civil…Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !

Pourtant un titre, c'est primordial. C'est avec lui que le livre voyagera ou ne voyagera pas. C'est comme ça qu'il se présentera devant ses juges, qu'il sera dit s'il n'est pas tu, qu'il sera répertorié dans une bibliothèque et etc..

Il arrive même que le titre efface le nom de l'auteur...C'est dire.

Pour Brassens, poète érudit, mon titre était : "Les Mots du Cygne". Je trouvais que c’était bien, moi, ce titre…Un peu pompeux…Référence au Cygne de Cambrai, quoique Brassens n’ait pas grand-chose à voir avec Fénelon, mais bon…

Et à propos de Bon, justement, François Bon, j’avais proposé, pour chez Bonclou et autres toponymes, "Mots hameaux"..Mot à mot…Bof…

Oui, il y a toujours des mots dans mes titres…François a choisi plus sobre. Avec bonheur.

Ah, pour Polska B dzisiaj, là j’avais rusé…Un titre en polonais. Vlan ! Accepté…

Quant à Zozo, le titre du manuscrit était on ne peut plus elliptique : "Zozo".

Ça n’a pas été…Georges Monti a choisi de qualifier Zozo comme on sait. Pas mal finalement.

Passons à Géographiques…Là, j’avais fait fort…Quand j’écrivais le manuscrit, le tapuscrit diront certains, le fichier s’appelait "Climats"…J’ai longtemps gardé ce titre, puis, après le point final, j’ai choisi "Géographies"…Je brûlais, là…Je brûlais…Je brûlais tant que je me suis éloigné et ai intitulé mon manuscrit « Couleurs du monde »…Un peu lourd, ça...

J'ai bien pensé à "Terre des hommes", mais c'était déjà pris. Et avec quel brio !

Je suis donc revenu à mes premières amours et j’ai envoyé le manuscrit sous le titre « Climats »…

Georges a tranché : Ce sera Géographiques, avec le genre Divagations, référence, flatteuse pour ma pomme, à Mallarmé.

Si je vous dis tout ça, c’est parce que je lis, sous la plume de Michel Crouzet, préfacier de Lucien Leuwen :

« Stendhal n’a pas eu à régler le problème du titre* de son roman, ou plutôt des sept titres envisagés et dont il faut dire un mot. Si la tradition a retenu le nom commode et banal de Lucien Leuwen, que Stendhal a lui-même employé, si bien que le meilleur titre serait sans doute le premier qu’il ait envisagé pour le manuscrit de Madame Gaulthier, Lucien Leuwen, ou l’élève chassé de l’Ecole Polytechnique, les autres titres, successifs et souvent contemporains (1) et associés, sont révélateurs de la complexité de l’œuvre, de la multiplicité de ses sens, et significatifs de la difficulté de Stendhal à la maîtriser, à en proposer une désignation unificatrice…. »

Complexité de l’œuvre et multiplicité des sens ? Rien de tel chez moi... Trop petit.

En revanche, difficulté à proposer une désignation unificatrice, certainement.

Toute proportion gardée.

* Lucien Leuwen est un manuscrit inachevé (Note de l’Exil des mots )

1 - Le 25 novembre 1835, dans sa lettre à l’éditeur possible, Levasseur, il propose au choix Le Chasseur vert ou Les Bois de Prémol (Note du préfacier)

12:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.07.2010

Bye....

Un à un, les blogs et sites amis baissent le rideau estival...

Normal. La présence sur le net, pour gratifiante qu'elle soit, demande beaucoup de disponibilité d'esprit.

Prendre l'air fait du bien.

Ce que je me propose de faire. Reviendrai vers vous d'ici une dizaine de jours.

Bon été à tous et toutes.

On se quitte sur un "classique" des années soixante-dix...

Amicalement

Bertrand

13:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.07.2010

A Monsieur le Président de la Chose publique

Bohémiens en voyage

La tribu prophétique aux prunelles ardentes

Hier s'est mise en route, emportant ses petits

Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits

Le trésor toujours prêt des mamelles pendantes.

Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes

Le long des chariots où les leurs sont blottis,

Promenant sur le ciel des yeux appesantis

Par le morne regret des chimères absentes.

Du fond de son réduit sablonneux, le grillon,

Les regardant passer, redouble sa chanson;

Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures,

Fait couler le rocher et fleurir le désert

Devant ces voyageurs, pour lesquels est ouvert

L'empire familier des ténèbres futures.

Charles Baudelaire - Les fleurs du mal (1857)

Lire absolument ici les témoignages de François (1998) et ici, mes propres souvenirs d'enfance.

Avec ça qui swingue dans la tête :

09:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.07.2010

Considérations non intempestives

Je continue mon ménage d'été et ouvre les fonds de tiroir de L'exil.

Avec plus ou moins de bonheur.

Déjà publié en juin 2008

1 - Certaine modernité toujours encline à câliner la langue dans le sens du bon goût, celui qui privilégie l'apparent au détriment de l'essentiel, commande que l'on dise désormais un tapuscrit.

Ira-t-elle jusqu'à qualifier quelqu'un de beau clavier plutôt que de belle plume ?

Je verrais bien aussi un écrivain déclarer qu'il a tapé son livre en un an.

- Combien de livres a tapé Machin ? Qui a tapé tel roman paru chez un tel ? C’est un beau clavier, ce tapeur-là !

Une écriture tapée.

Sans doute ne croit-elle pas si bien dire, la modernité.

2 - Il ne me déplait pas d'être considéré comme un tantinet béotien.

Je n'ai jamais su vraiment ce qu'était un chef-d'oeuvre.

Certains monuments jugés incontournables de la littérature m'ennuient profondément tandis que des hors-d'oeuvre ont su me parler.

En peinture, une croûte peut m'inspirer alors que je trouve la Joconde vraiment moche.

En musique, je n'ai jamais pu écouter jusqu'au bout un grand classique, sinon peut-être, Vivaldi.

En archi, sorti du gothique flamboyant, et encore, je ne connais rien.

En cinéma, c'est la catastrophe. Outre que je déteste la promiscuité des salles, ma prédilection irait aux westerns série B, avec des fourbes et des justes qui se canardent à qui mieux mieux.

3 - Je ne hais personne, ça rend trop malheureux.

Je n'aime pas grand monde non plus, ça ne rend pas assez heureux.

4 - Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et finalités d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas pour une société. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.

Je cherche à dénoncer, pour ma gouverne et en tant qu'acteur-témoin de ce monde, en quoi les multiples ramifications de ces mécanismes et de ces buts, sont des obstacles à vivre pleinement ma vie, telle de plaisir que j'estime qu'elle vaille la peine d'être vécue.

5 - Sarkozy, en tant que personnage réifié de la décadence politique et usurpateur de l'intelligence publique, est un espoir historique incomparable : Après lui - et quelle que soit la suite des non-évènements - ça ne pourra pas être pire.

6 - La coexistence pacifique entre la planète, comme lieu de résidence des hommes, et l'idéologie de la croissance est absolument incompatible.

La lutte est permanente et ne peut s'achever que par la mise à mort de l'une des deux combattantes.

Le développement durable est un lapin exhibé de leur chapeau par les escamoteurs-valets de la grande finance, en guise de modus vivendi capable de distraire l'attention et pour tâcher de camoufler un temps les douleurs de plus en plus stridentes de la contradiction.

Le développement du râble est un langage réservé aux éleveurs de lapins.

7 - Ce qu'on appelle écologie n'est que - mais c'est énorme - le reflet idéologico-politique, récupéré et réducteur, d'une exigence première, fondamentale et atavique : l'occupation humaine de la planète.

8 - La mondialisation, concept savamment flou, désigne en fait dans ses dernières extrémités, le jardin indispensable à l'âge triomphal de la grande finance.

Cette ultime mainmise sur la planète pourrait s'avérer être le point de basculement, tout comme chez Clausewitz l'effort consenti par le conquérant lors de l'offensive à son point culminant, conduit à l'épuisement de ses forces-ressources, bientôt à son effondrement.

La survie d'un conquérant est cependant toujours fonction de ses nouvelles conquêtes, comme la sauvegarde d'un mensonge est toujours au prix d'un nouveau mensonge.

Les diverses tentatives de conquête de l'espace peuvent être lues comme la recherche de nouvelles richesses à extorquer au cosmos, de nouvelles poubelles à exploiter, voire d'intelligences à asservir.

En un mot comme en cent, comme le projet d'un recul encore plus lointain des clôtures de la croissance.

9 - Si les refrains religieux me dégoûtent, les couplets tout aussi péremptoires des matérialistes athées ne me satisfont pas.

La chanson est sans doute d'une écriture plus complexe.

10 - Le rat est un commensal de l'homme, l'homme un commensal du capital.

Des richesses, des miettes et des poubelles.

Equilibre alimentaire trompeur : Supprimer le capital ne supprimera ni l'homme, ni le rat. Supprimer le rat, tout le monde est d'accord.

Supprimer l'homme, c'est en bonne voie.

11 - Lorsque je fais mon archéologie, les bribes et les tessons mis au jour finissent par faire un tout chaotique mais cohérent.

C'est une satisfaction, je le dis tout net.

12 - Quand on séduit tout le monde, c'est qu'on ne plaît à personne.

Et comme disait le poète sétois avec des moustaches : Il ne me déplait pas de déplaire à certains.

13 - La relation qu'on a à soi ne diffère pas de celle qu'on entretient avec le monde.

Au risque de fausser les deux.

14 - Aucune valeur au monde ne peut exiger que nous nous endormions dans l'ennui.

Vient un moment où il faut, avec joie, larguer les amarres.

Même celles, et peut-être surtout celles, que nous pensions être ancrées le plus profondément en nous et par nous.

15 - Je vis dans une organisation humaine qui ne me convient pas. Cela suffit pour que je puisse affirmer sans erreur qu'elle est mauvaise.

Mon bonheur est alors forcément subversif.

Un parti pris.

16 - Je ne compte pas assez de doigts aux mains, quand bien même les affublerais-je de mes orteils, pour dire le nombre de bas courtisans, d'imbéciles, de staliniens repentis, voire d’idéologues de la vieille droite, que j'ai pu croiser et qui, sans vergogne, faisaient l'éloge de La Société du spectacle ou du Traité de savoir-vivre, allant même jusqu'à se réclamer de la justesse de leur analyse.

Comme quoi la mêche situationniste a définitivement fait long feu.

17 - L'état actuel de la pratique numérique a poussé plus loin encore, au point de les contredire, les affirmations de la théorie situationniste selon laquelle " le directement vécu s'est éloigné en images."

Il n'y a en effet pas eu de conflit d'intérêt entre l'image et le vécu où la destruction de l'un eût été la condition sine qua non de la pérennité de l'autre.

Le directement vécu ne s'est pas éloigné au sens de mal-vécu et d'anéantissement de la présence humaine dans les activités humaines. Il s'est fait image à part entière et inversement.

L'image et le vécu, au lieu de s'engager dans une lutte à mort, ont pactisé dans la synthèse.

L'erreur consistait encore, même chez les situationnistes, à préjuger d'une certaine qualité de la vie, prédéfinie, posée comme postulat et point de ralliement de la critique.

Que la synthèse s'engage à son tour ou non dans un autre conflit qui la dépasserait ou la vérifierait, ça, j'en sais bougrement rien.

18 - Pris d'une douloureuse crise existentielle, le site Internet d'une collectivité départementale titre enfin : A quoi servons-nous ?

Les vraies questions sont souvent posées par inadvertance.

19 - Toutes les grandes passions amoureuses naissent d'une infidélité.

20 - Est-ce que les chats mangent du caviar ?

Non !

Alors cessons de nommer gauche-caviar ce qui n'est que bouillie pour les chats.

21 - Les Français sont vraiment versatiles dans leur tête :

Giscard avait une tête de noeud,

Mitterand une tête de Machiavel,

Chirac n'avait pas d'tête.

Ce après quoi ils ont élu une tête de con.

22 - Aucun homme au monde ne peut acquérir l'habitude de la misère, alors qu'à peu près tous composent dans la misère de l'habitude.

23 - Dialectiquement, le faux est un moment du vrai.

En politique aussi mais avec cette nuance que le faux est un cabotin qui tarde à passer le micro.

24 - Faire l'âne n'est pas sans risque : on ne sait jamais à quel moment précis le renversement s'opère.

Quand c'est l'âne qui vous fait.

25 - Un voyageur qui sait dans quel lit il mourra est déjà mort.

26 - Mathématique de notre modernité éclairée : L'espérance de vie qui n'en finit pas de s'allonger est inversement proportionnelle à l'espoir de vivre.

27 - Toute ma vie, j'ai eu peur de la mort....

Me reste plus qu'à espérer de n'avoir pas peur de la vie toute ma mort…

28 - Tous les catholiques que j'ai pu rencontrer abusaient de la syllepse : ils étaient de mauvaise foi.

29 - Même peu reluisante, la crise de foie d'un alcoolique est toujours moins grotesque que la crise de foi d'un catholique.

30 - Nietszche est mort.

Signé Dieu

31 - Si nous vivons le triomphe des idéologies libérales et de la grande finance, le regain de vigueur de la calotte et le répugnant retour de toutes les valeurs les plus mensongères et les plus aliénantes pour l'intelligence, le bonheur et la liberté humaines, ce n'est pas au génie stratégique des pouvoirs en place que nous le devons mais bien aux systèmes - aujourd'hui déchus - qu'on avait installés un peu partout, principalement en Europe de l'est et centrale, sous le nom usurpé de "communisme".

C'est en mettant en avant ces faux exemples, en taisant leur sédiment historique et en les introduisant ainsi dans la tête de leurs moutons comme ayant été la réalité du communisme, que le capital et la finance font perdurer leur domination et continuent d'étrangler la vie des hommes par amalgame.

Et pour très longtemps encore...

Tant qu'il restera un seul de ces communistes-là et un seul de ces prétendus adversaires de ce communisme-là, amusant la galerie chacun avec son usurpation d'identité.

Après, c'est inéluctable, les générations réécriront le mot tout neuf.

Mais pour tout dire, je m'en fiche.

Longtemps que je serai de l'autre côté de l'horizon.

32 - Quand on tombe amoureux, on perd l'équilibre...

Ça tombe sous le sens.

16:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.07.2010

Des lumas, des bananes et des poules

Les grandes institutions ont ceci de particulier, même si elles s’opposent le plus souvent à la qualité et à la volonté de vivre de l’individu au nom d’une loi unique établie pour tous, qu’elles en arrivent à faire rire aux éclats tant leur volonté de nivellement - par le bas au profit du haut - épouse parfois le grotesque et la bouffonnerie.

Les grandes institutions ont ceci de particulier, même si elles s’opposent le plus souvent à la qualité et à la volonté de vivre de l’individu au nom d’une loi unique établie pour tous, qu’elles en arrivent à faire rire aux éclats tant leur volonté de nivellement - par le bas au profit du haut - épouse parfois le grotesque et la bouffonnerie.

L’Europe, cette grande idée confisquée par les usurpateurs habituels, en constitue une preuve éclatante.

Forte de 27 pays qui ne voient pas le même midi briller à leur porte, elle est contrainte de légiférer sur de l’absurde, de modifier des faits avérés pour assurer ses ambitions et satisfaire tant bien que mal aux intérêts nationaux, le plus souvent divergents.

Sans rentrer dans les détails, commençons par les lumas, les cagouilles si vous voulez, bref, les escargots, si vous n’êtes pas aguerris aux patois locaux.

Tous les pays n’apprécient pas à sa juste valeur l’exquise saveur des lumas, en sauce bordelaise ou au beurre persillé. Bien loin s’en faut ! Si vous avez des Anglais qui s’éternisent chez vous, par exemple, servez-leur des escargots au dîner. Vous les chasserez plus sûrement et plus vite que ne le fit jadis la Pucelle d’Orléans et vous les verrez, en outre, faire une moue de profond mépris et de dégoût !

De même les Polonais. Ils n’aiment pas du tout les lumas. C’est pour les cigognes, qu’ils disent. Et bien d’autres peuples encore….Combien de pays, en fait, consomment-ils des escargots ? Je ne sais pas…Les Français, oui, les Espagnols aussi, les Portugais (à l’apéro) et d’autres peut-être encore…

Alors comment subventionner le commerce de ces charmants lumas ? Comment les faire entrer dans le cadre des produits alimentaires, quand ils charment les uns et répugnent les autres ?

C’est simple : Il n’y a qu’à dire que ce ne sont pas des gastéropodes, mais des poissons !

Chose aussitôt dite, chose aussitôt faite, signée et contresignée, donc.

Et si, par les chemins creux humidifiés par un récent orage, vous en rencontrez un qui chemine peinard, en bon européen, courez donc vite le jeter dans la rivière la plus proche, son élément !

Mieux. Si votre bambin vous réclame un poisson rouge pour son aquarium, offrez -lui donc un lumas gris ! Et s'il n'est pas content, pleurniche et fait des histoires, expliquez-lui calmement, à cet ignare anarchisant, qu'on vit en Europe et qu'il y a des lois et des concepts qui valent pour tous.

Il y a les bananes aussi…J’ignore ce qui s’est passé exactement pour ces pauvres bananes, mais je sais que les révisionnistes européens ont dû définir une courbe légale, un galbe impeccable, statutaire, que doit arborer ce fruit exotique pour satisfaire à je ne sais quels sombres appétits du commerce ou lointains intérêts ex-coloniaux.

Ils ont dû, ceux qui siègent à Bruxelles, faire de savants calculs de trigonométrie et si vous voulez désormais être aux normes avec vos bananes, en bons européens, allez-y, avant de passer à la caisse, de vos sinus et autres cosinus…Rappelez-vous comment on calcule une tangente et sachez que celle-ci forme, à son point de contact avec une courbe, un angle nul.

Au moins, avec ce dernier mot, le champ lexical sera respecté.

Le dernier exploit intellectuel de la Grande Europe porte, lui, sur les œufs…Ils ne seront plus vendus à la douzaine, à la demi-douzaine ou par trois, bref au nombre, mais au poids !

- J’voudrais deux kilos d’œufs de poule, s’il vous plaît

- Voilà, voilà, tout de suite, cher monsieur…

J’ignore pourquoi. Les voies du législateur sont souvent tellement impénétrables !

Peut-être que les autruches, ou les cigognes, ont porté plainte pour discrimination.

Quelle misère !

Et comme disait un célèbre humoriste en salopette : Rigolez pas, les gars, tout ça c’est avec votre pognon !

09:06 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.07.2010

Rêve

Je dévalais la colline et ne maîtrisais plus mes pas.

Je dévalais la colline et ne maîtrisais plus mes pas.

En bas, il y avait un rideau de grands peupliers et, juste derrière ce rideau d’ombre tremblotante, la rivière qui bousculait des eaux transparentes et en cascades.

Je la reconnaissais, la rivière. C’était celle dans laquelle je pataugeais enfant. Celle de tous les opprobres quand je rentrais les chaussettes noyées de ses eaux froides. La Bouleure. On disait alors, par métonymie spontanée sans doute et quand chaque pas gargouillait dans les galoches, qu’on avait boulé.

Pour l'heure, il me fallait éviter la rivière à tout prix, donc tamponner un peuplier. Je n’avais pas le choix. La peur des punitions était plus forte que la peur du choc frontal. Je préférais, je m’en souviens nettement, m’écraser contre l’arbre plutôt que d’affronter le courroux maternel.

Je visai donc un arbre énorme, je fermai les yeux, mon galop s’accéléra encore et mon corps sembla prendre du poids.

Je trébuchai, heurtai tangentiellement le tronc et dans le choc une profonde blessure s’ouvrit à l’arcade sourcilière qui dégoulina tout rouge.

Tel un ricochet, je sombrai corps et âme dans le cours d’eau.

Ce fut étrangement chaud et ma plaie se referma aussitôt en une large cicatrise qui barrait mon visage, de l’œil jusqu’au menton. Je n’étais pas mouillé comme si mon corps se fût soudain revêtu des plumes d’un cygne.

Je me hissai sur l’autre berge, très à l’aise. Des gens que je reconnus pour avoir habité les mêmes chemins que moi, applaudissaient et riaient aux éclats.

D’autres, sinistres, que j’avais croisés pêle-mêle dans ma vie, des femmes ou des hommes que j’avais oubliés même, des passants insignifiants de ma mémoire, interchangeables, me montraient du doigt et semblaient vouloir me livrer à je ne sais quelle vindicte.

Il faisait un soleil éclatant au zénith et les prés bas sentaient fort la menthe sauvage.

J’étais en culottes courtes. Ma chemise était déchirée, de la morve me pendait au nez et j’avais chaud. Très chaud.

Quoique cautérisée et comme déjà ancienne, l’indélébile blessure me défigurait et me donnait l’air patibulaire d’un tueur.

Je n’ai pas aimé ce rêve.

Je n’aime pas les rêves qui, comme les rivières, sont trop limpides.

Texte publié en juillet 2007

16:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.07.2010

Contes et légendes de Podlachie - 15 -

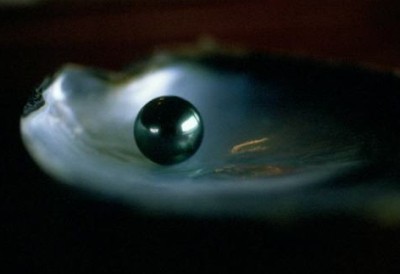

Le pêcheur de perles

Au bord du lagon, les hommes plongent et replongent encore.

L’air de l’été est chaud. Très chaud. Une brise accablante dessine sur l’eau des vaguelettes que le soleil fait miroiter tel qu’on dirait des diamants à la dérive.

Les hommes nus s’élancent, plongent et reviennent à la surface, essoufflés, leur longue chevelure ruisselante, avant de disparaître encore dans la profondeur des eaux.

Un homme cependant demeure immobile sur la rive déserte. Il ne plonge pas. Son regard, obstinément, fouille les bords du lagon, là où il vient mourir dans un clapotis tranquille.

Viens avec nous ! Viens ! Nous ramènerons des perles et ce soir au village, les femmes et les enfants nous fêteront. Les enfants danseront et les femmes mettront dans leurs cheveux bruns des fleurs multicolores et des parfums délicats. Nous déposerons à leurs pieds toute la richesse bleutée de nos trésors ! Viens plonger !

Pêcheurs, cherchez sous l’eau encore le rêve de votre vie. Moi, je reste ici, sur les berges désertes.

Car un jour, un jour de plein été tel qu'aujourd’hui, j’ai plongé tout comme vous.

Et des fonds secrets du lagon, j’ai ramené une perle merveilleuse, énorme, polie et ciselée par les temps infinis passés sur son éclat.

Mais peut-être n’était-ce pas une perle. Elle était tellement grosse ! Peut-être n’était-ce qu’une simple pierre et le soleil jouant dessus m’a fait croire un moment que j’avais trouvé la richesse…

Oui, sûrement, c’était un vulgaire caillou…Un mirage.

Avec dédain, je l’ai rejeté loin dans l’eau et là, juste avant de s'engouffrer sous l'eau, il a brillé avec tout l'éclat fugitif du diamant.

J’ai cru…J'ai frissonné...J'ai été épouvanté.

J’ai compris que si c’était une perle, c’était la plus fabuleuse de la terre, la plus précieuse, la plus recherchée, la plus mirobolante...

Mais non. Ça n’était sans doute qu’un caillou.

Mais si c‘était une perle, alors je venais de rejeter à l’eau tous mes rêves, tous mes espoirs les plus fantasques...

Et depuis lors, je guette et j'attends que le lagon me la rende.

Pour savoir si c’était une perle fabuleuse ou une pierre comme on en trouve des milliers, partout.

Mais qui me le dira ?

Saurai-je un jour la vérité ?

Plongez ! Plongez ! Je reste sur la rive déserte.

Tenaillé par un doute affreux.

08:29 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.07.2010

Lire Balzac

Pour les étourdis qui ne liraient pas Non de non, je mets ici en ligne une lettre que m'adressa récemment Roland Thévenet, et parce que je la trouve, cette lettre, à bien des égards essentielle.

Cher Bertrand,

Il fut temps, je crois, où les jeunes gens qui lisaient Balzac avec une ferveur non feinte, (celle avec laquelle ils écoutaient aussi Wagner), trouvaient dans la Comédie Humaine une sorte de dépucelage social, qu’ils prenaient très au sérieux ; pour eux, le roman dit d’apprentissage fonctionnait à plein tube. Ce temps, c’était la fin du XIXème et le début du XXème. J’en trouve quelques témoignages chez des Lyonnais que j’affectionne, les Chevallier, Champeaux, Béraud :

« Ce fut un éblouissement. Il admira qu’on put apprendre tant de choses, tout en se laissant emporter au fil du récit romanesque. En quelques mois, les sciences les plus abstruses –la médecine, la procédure, la théologie et l’économie politique – lui révélèrent leur secret. Il avait maintenant une teinture de toutes les connaissances. Rien, de lui, demeurait étranger. Les plus savants débats s’ouvraient à ses lumières », écrit Champeaux (1).

Chevallier rajoute pour sa part : « L’art passe pour un amusement aux yeux de ceux qui ne s’y sont pas affrontés. Mais nous lisions Balzac, qui connaissait bien la question (…) Michel-Ange, Shakespeare, Cervantès, Balzac ont accompli des choses plus étonnantes qu’Alexandre, César ou Napoléon. Les seconds se sont emparés d’une humanité passive, crédule et malléable ; ils l’ont modifiée et bouleversée. Mais les premiers ont créé une humanité fictive qui n’est encore point morte, et longtemps encore servira de compagne et de modèle aux humains.»

Quant à Béraud, il fit mieux, fort en gueule et vêtu comme un dandy dans le Lyon mille neuf cents, je crois qu’on peut sérieusement avancer qu’il se prit pour Balzac, encouragé en cela par une cour de fidèles admirateurs.

Puis les lectures qu’on fit du vaillant Honoré perdirent cette espèce de naïveté très Belle Epoque, très autodidacte.

Les universitaires d’après-guerre, c’est triste à dire, avaient pris le pouvoir sur le monde des Lettres : A l’ombre soit d’un grand Wurmser, soit d’un grand Bardèche, les lectures de Balzac étaient devenues informées, idéologiques, partisanes : Valéry et sa marquise sortant à cinq heures étaient aussi passés par là, l’ancienne société dépeinte par Balzac avait été balayée par une guerre mondiale, une crise économique, une seconde guerre mondiale, Proust et Céline avaient parachevé le tout, l’un ayant conté le choléra qui avait frappé ses cimes, l’autre la gangrène qui avait dépecé sa base.

Dans les facs ouvertes à tous les vents de l’après soixante-huit, on continuait à parler de Lucien de Rubempré et de Coralie, de César Birotteau et de Louis Lambert, de Madame de Mortsauf et de Vautrin comme de personnages réalistes. Soit.

Mais qui, franchement, s’attendait encore à les rencontrer dans une station service ou sur un quai de métro ? Le sérieux Genette nous avait-il pas à tous expliquer en plusieurs tomes qu’il ne fallait plus confondre la personne avec le personnage ? Et la bataille contre l’Etat-Civil, avec le temps écoulé et tant de thèses expirées, avait cessé, faute de combattants.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Ce que je vous disais dans une précédente lettre : Balzac fait chier la jeunesse ! Et pour ce qu’elle est intéressante, la jeunesse, Balzac le lui rend bien ! Quand j’habitais à côté du Père Lachaise, j’allais le lire, le cul posé sur sa tombe, face à celle de Gérard. J’ai toujours beaucoup aimé cette allée, pavée et ombragée, et si littéraire. Un après-midi, je l’ai déjà raconté sur Solko, je rencontrais un vieux monsieur qui se présenta à moi comme un amoureux de Nerval car, m’avoua-t-il, la lecture de Gérard lui avait sauvé la vie. Aussi fleurissait-il sans avarice le rectangle de sa tombe. Nous engageâmes la conversation, - une conversation très douce et fort érudite, qui rompait rudement avec l’odieuse sécheresse de ces années mille neuf cent quatre-vingts durant lesquelles le socialisme matois et décomposé de quelques rusés dirigeants français avait commencé à dresser la table dans le pays au libéralisme sauvage et mondialisé qui triompha depuis -. Il me proposa, puisque j’aimais l’auteur de Louis Lambert, de me faire découvrir la tombe d’Esther, celles de Lousteau, de Goriot, de Nucingen… la tombe de leurs modèles, aurait corrigé Gérard Genette, mais ce vieux monsieur restait balzacien jusque dans le double discours. Et, plissant les paupières, humides de quelque réminiscence :

« -quelle pitié, l’abandon de ces travées... L'abandon de ce siècle…

- 1822... Deux ans avant Louis Lambert, fis-je alors remarquer devant l’une d’elle.

- C’est exact, me dit mon spirituel guide, retroussant contre sa nuque son col de fourrure de martre élimé. Puis, comme si ma remarque l’avait ramené à la réalité :

- Nous ne trouverons pas Louis parmi ces allées… »

Mais j’avais découvert, dans la statuaire du cimetière parisien d’où Rastignac avait poussé son fameux cri, et grâce à ce vieillard, une entrée nouvelle dans l’œuvre, une entrée de chair, si l’on peut dire. Il m’en avait fait flairer quelques relents.

Nous sommes d’accord une fois de plus : ce Splendeur et Misères des Courtisanes, qui voit une moitié de Paris se battre contre l’autre pour emporter la grâce d’un sourire de Lucien, est certainement l’un des meilleurs. La Cousine Bette, également. Et bien sûr ces Paysans. Mais, quand on trempe un doigt de pied dans la mer, on a souvent envie d’y plonger à nouveau le corps tout entier, n’est-ce pas ?

Voici donc juillet et le temps du farniente. Je veux dire, le temps du farniente social. Echangerons-nous de loin en loin durant l’été une plus clairsemée correspondance ?

Je ne sais encore. Je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée.

Amitiés

Roland

(2). Champeaux – Le roman d’un vieux groléen

(2) Gabriel Chevllier - Chemins de Solitude.

13:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.07.2010

Contes et légendes de Podlachie - 14 -

La joubarbe

Un homme en haillons, les mains liées et meurtries par de lourdes chaines, entouré de soldats Jadzvingues armés jusqu’aux dents, allait sur un sentier brûlé par le soleil, mal aisé et battu par un vent du sud, un vent chaud, sec, chargé d’une âcre poussière et qui coupait le souffle.

Il advint que la petite troupe, longeant un maigre ruisseau qui gargouillait entre de hautes herbes, croisa le chemin d’un vieux mendiant, lui aussi en haillons, mais libre de ses mouvements.

Il portait avec lui un sac en peau de chèvre et une large coupe à boire.

Le chef des soldats - car les soldats, comme vous le savez, ont toujours un chef à leur tête, quand bien même ne seraient-ils que deux - enjoignit alors au vagabond de descendre au ruisseau, d’y remplir immédiatement sa coupe d’eau et de venir la porter aux lèvres desséchées du prisonnier.

L’homme ne regarda même pas le soldat, secoua la tête et passa son chemin en disant qu’il était un pèlerin et qu’il n’avait pas le droit de s’arrêter n’importe où.

Le pauvre prisonnier, passant sa langue sur ses lèvres douloureuses, en fut accablé. Il parvint cependant à murmurer, la tête basse : Si tu es un pèlerin, alors, sois éternellement pèlerin et ne t’arrête jamais !

Quelques jours plus tard, dans un village tapi à l’ombre des forêts, le prisonnier fut pendu haut et court par ses juges.

Et le mendiant, des années après cet évènement, mourut lui aussi, mais de vieillesse, quelque part dans un village de la plaine, parmi les siens retrouvés.

Et sur sa tombe, parmi les mousses et les fines herbes, on vit alors croître une plante étrange, qu’on n’avait jamais vue auparavant, une petite plante aux fleurs dorées, aux feuilles légèrement piquantes.

Elle rampait d’un tombeau à l’autre, parcourait les allées, tant qu’elle parvint à sortir bientôt du cimetière…On la vit alors qui rampait encore le long des chemins difficiles, brûlés par le soleil et battus par un vent du sud, un vent souvent sec et chaud, chargé d’une âcre poussière.

Depuis, la joubarbe rampe, elle rampe toujours dans les paysages les plus surchauffés de la campagne, et elle fuit l’eau, elle déteste l'ombre et la fraîcheur.

On a beau la fouler au pied, l’arracher, elle repousse et reprend sans jamais arrêter sa course de reptile au ras du sol, sous les feux du soleil.

Et les Jadzvingues disent que c’est là l’âme du vieux mendiant qui expie son inhumanité et qui rampera éternellement, par les dieux chassé du firmament .

NB : Sur cette légende, je vous dois quelque vérité.

Si j’en ai respecté la trame, je l’ai entièrement réécrite. J’ai surtout supprimé les héros, car je soupçonne l’auteur d’avoir récupéré de la mémoire collective au profit de sa propre idéologie…

En fait, sous la plume de Maria Kasterska, le prisonnier s’appelle Jésus et les soldats sont ceux de Ponce Pilate.

Ça ne tient pas debout et ça m’a d’autant plus énervé que l’étymologie de joubarbe "jovibarba", signifie "barbe de Jupiter".

08:00 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.07.2010

Consultations juin

Ça baisse toujours un peu, mes p'tites affaires, mais ça a au moins le mérite d'être dit....Doucement, mais sûrement, que ça baisse. Une espèce de stabilité dans la médiocrité, comme en politique....

Par rapport à mai, 113 visiteurs uniques, 9 visites quotidiennes, 1043 pages et 381 visites mensuelles, tout ça en moins.

Alors, puisque je suis parti sur une analogie avec la politique, je vais faire comme l'imbécile du proverbe chinois : Le doigt semblant vouloir me montrer le soleil, je vais regarder le doigt.

Cette baisse tendancielle (ça vous rappelle quelque chose ?) doit donc être due à une vilaine météo contraire à l'ordinateur, à la lecture et à l'écriture : La chaleur. Ah, la chaleur ! Quelle poisse !

Je me dis aussi (parce que faut bien se dire quelque chose si on veut continuer) que la passerelle entre livre traditionnel et écriture numérique ne fonctionne pas bien, si tant est qu'elle fonctionne : Le fait d'avoir inscrit l'adresse de " L'exil des mots " sur deux livres, (Capharnahome chez Antidata et Géographiques au Temps qu'il fait , n'a pas draîné sur ces pages un seul lecteur supplémentaire.

Mais peut-être aussi que ceux-ci sont en même temps ceux-là...

Ah, que c'est compliqué, tout ça !

Merci en tout cas à vous tous et toutes qui êtes là, bien amicalement et bonnes vacances si vous avez des projets d'évasions géographiques ou autres !

Moi, je vais faire le contraire des chiffres, histoire de les emmerder : Ils baissent le nez, je vais lever l'pied.

Bertrand

Résumé

| Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |

|---|---|---|---|---|

| 904 | 3 705 | 11 403 | 380 / 1 456 | 123 / 182 |

Statistiques quotidiennes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Moy |

08:55 Publié dans Statistiques | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.07.2010

Contes et légendes de Podlachie - 13 -

Le lys d'or

Aux temps d’autrefois, toujours sur les plaines de Podlachie où vivait le peuple des Jadzvingues, était un jeune prince.

La légende ne dit pas s’il était charmant, mais elle affirme qu’il était triste, très triste, triste à en mourir, d’une mélancolie maladive et trouvant même un certain bonheur à cette mélancolie.

Un romantique bien avant l’heure, pourrions-nous avancer avec un peu d’audace, si nous en avions...

Son mal de vivre était si poignant, il se croyait tellement le plus malheureux des hommes de la terre, qu’il se retira du monde un beau jour et vint vivre ses accablements en son palais, situé aux confins de la Podlachie, aux portes d’un désert.

C’était un beau palais entouré de jardins luxuriants et agrémentés d’arbres gigantesques, de plantes délicates et de fontaines de toutes sortes ; Un palais comme seuls en possèdent les gens de haute lignée.

Là, dans une volupté secrète, le prince s’isola donc et de sa solitude attisa encore ses douleurs et ses chagrins.

Un matin de grand soleil, très tôt, cependant qu’il était penché à sa fenêtre et contemplait sans les voir son grand parc et ses arbres centenaires, une main se posa sur son épaule.

C’était une jeune femme. Un fantôme de jeune femme plutôt, car elle était toute vêtue de blanc et son visage était entièrement voilé.

Sais-tu, dit l’apparition, qu’il y a en tes jardins un lys d’or qui a soif et qui ne doit pas mourir ? Il doit fleurir aujourd’hui même. Je le sais. Viens avec moi, aide-moi à le découvrir, nous l’arroserons et tous tes jardins en resplendiront d’autant, et la vie jaillira par chaque plante, par chaque fleur, par chaque arbuste et par chaque arbre.

Car vois-tu, la rosée du matin est encore perlée sur les herbes des allées, mais le soleil va monter au zénith et bientôt tout sera desséché. Alors, il sera trop tard…

Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.

Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.

Vers midi cependant, sous les feux brûlants de l’azur, la femme revint et l’implora encore. Cette fois-ci, remarqua négligemment le triste prince, ses voiles blancs étaient poussiéreux et sa voix tremblait légèrement.

Longtemps j’ai marché à travers les déserts torrides pour venir te dire et te montrer le lys d’or. Je suis lasse, très lasse. Viens avec moi chercher le lys d’or de tes jardins. Regarde le soleil qui flamboie et incendie déjà la vie. Viens vite. Il faut trouver le lys d’or et le rafraîchir d’une eau claire, sans quoi il sera irrémédiablement perdu.

Mais le prince mélancolique, tout à l’examen de ses blessures et de ses chagrins intimes, se dit que la journée serait longue et que s’il fallait trouver un lys d’or aujourd’hui, il avait encore bien du temps devant lui.

Il n’écouta pas la jeune femme et se réfugia dans ses noires pensées.

Au crépuscule, le petit fantôme tout blanc réapparut pour la troisième fois, mais cette fois-ci, son habit était maculé de terre et de sang, sa voix n’était plus qu’un gémissement et, au travers des voiles, par endroits déchirés, qui recouvraient le visage, le prince vit de grosses larmes qui coulaient.

Pour la troisième fois aussi, il ne l’écouta pas.

Beaucoup plus tard cependant, dans la nuit encore tiède, il s’extirpa enfin de son atrabilaire rêverie, se souvint de l'apparition et voulut l’appeler.

Seul lui répondit le grand silence des étoiles et du ciel. Une chouette passa dans l’ombre épaisse et le frôla de son aile chuintante. Le prince tressaillit.

Il descendit aux jardins.

Dans la grande allée, près d’une fontaine qui ne coulait plus, gisait un magnifique lys d’or, mais il était détruit, flétri, fané et toutes les herbes, toutes les plantes, toutes les fleurs alentour étaient jaunies, desséchées, lamentablement recroquevillées sur le sol, comme si les sables du désert tout proche avaient franchi l'enceinte du palais et s'étaient jusqu'ici répandus.

Le prince crut alors reconnaître, tout près du lys d’or, un morceau de voile souillé et cruellement déchiré.

Et, cette fois-ci, sa douleur fut tellement réelle et tellement vive, qu’il en perdit complètement la raison.

08:00 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.06.2010

Chemins patoisants

Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.

Quoique dépourvue de toute instruction scolaire, Marie n’en parlait pas moins la langue des bons élèves, le latin.

Pas le latin marmonné sur les genoux tous les dimanches matins. Non. Celui-ci était réservé aux grandes élévations spirituelles et tenter d’en percer le mystère eût relevé de la profanation, comme de vouloir emprunter un raccourci, une tricherie, pour parvenir jusqu’au céleste empire.

En fervente bigote, Marie n’entendait donc goutte à ce latin-là, mis à part, peut-être, le rassurant Dominus vobiscum, et le Ite missa est, grossièrement traduit par les paroissiens par "vous pouvez reprendre vos vélos. »

Marie - la mère Marie comme on disait - parlait donc latin sinon couramment, du moins dans la vie courante. Langue dont on célébrait régulièrement les obsèques à grands renforts de déclinaisons entre les murs de mon collège et néanmoins bien vivante au village.

Du latin presque classique,

- Cur que tu fais tieu ? Pourquoi fais-tu ça ?

En passant par le latin populaire,

- Y’a pu d’eve au puais. Il n’y a plus d’eau au puits.

Jusqu’à l’ancien français du 16ème :

- L’a cheu. Il est tombé.

Voire celui du 11ème :

- Mes bots sont restés de fors. Mes sabots sont restés dehors.

On disait « la mère Marie » parce qu’on en était déjà au début des années soixante alors qu’elle arrivait, elle, de temps beaucoup plus reculés, presque fictifs. Mille neuf cent. L’âge du siècle. Toujours de noire vêtue quoique je ne sus jamais de qui elle portait ainsi le deuil.

Peut-être de sa propre vie ballottée du cul des vaches à l’auge du cochon en passant par le bourbier nauséabond de la basse-cour.

Pierre, son mari – je n’invente hélas rien des prénoms mais on peut tout aussi bien les rattacher à Curie et Skłodowska si on veut éviter à tout prix l’apôtre et sa vierge – ne parlait pas le latin. Ou alors beaucoup moins bien. En tout cas, il avait une sainte horreur de celui du dimanche matin. A aucun prix, il ne voulait l’entendre balbutier.

Sa passion était beaucoup plus raisonnable, moins ambitieuse et beaucoup plus tangible : les femmes. Celles du village.

- Vous m’avez fait grand pou, hier souèr, Pierre, derrière mes contrevents quand que y’allais m’coucha….

C’était dit avec une telle bêtise que ça ne pouvait être que vrai. Et ça venait d’Alice, une veuve, depuis si longtemps veuve qu’on n’avait jamais vu son mari et que ses habits n’avaient jamais été noirs.

- Et to qu’tu vas guetter Tié lé fumelles quand a s’couchant ? s’effarouchait la pieuse Marie.

- Ma foué non. I m’en souvindrais, qu’il ricanait, le Pierre.

Pour sûr qu’il faisait l’âne. Personne n’était dupe et sa réputation de coureurs de bonnes femmes n’était plus à faire. Á la tombée de la nuit, surtout l’hiver quand les gens désœuvrés se couchent comme les poules, il était en effet fréquent qu’un retardataire le vît traîner par les chemins en pluie et en vent, furetant derrière les volets mi-clos, à la recherche d’un coup d’œil polisson.

Il était aussi l’homme riche du village.

Á tel point qu’il était le seul à posséder une automobile. Une 203 Peugeot, grise et rutilante. Il ne s’en servait que pour aller au marché du lundi ou alors pour rendre service si d’aventure une bonne femme avait besoin de se rendre au chef-lieu du canton pour affaires.

Les mauvaises langues prétendaient alors que le prix du voyage se soldait par l’octroi de quelques caresses incongrues.

- I veut ben qu’vous m’conduisiez, mais t’chau cop, i veux payer l’essence, déclara un beau jour l’affligeante Alice, laissant entendre par là que l’autre fois, Pierre avait, sinon réussi, du moins tenté de se payer sur la bête.

La mère Marie ne devait plus savoir en dispenser, de telles caresses. Car jamais Pierre ne consentit à la conduire à l’église. Elle s’y rendait en vélo, que le temps soit clément, que les pluies en rafales cinglent la campagne ou que la pierre des chemins se fende sous la morsure du gel.

Je ne suis donc pas certain qu’elle ait été une seule fois passagère de la belle 203 de son bonhomme de mari puisqu’elle dédaignait aussi le marché du lundi. Quant au chef-lieu de canton, dix kilomètres, c’était le bout du monde et la pensée qu’elle puisse s’y aller fourrer ne l’effleurait sans doute même pas.

D’ailleurs, sur l’automobile émergente, elle nourrissait un sentiment des plus cruels. Un sentiment aux antipodes des enseignements dont le latin du dimanche matin était censé la nourrir.

Nous en étions, sinon au début de l’automobile, du moins au début de sa vulgarisation.

Sur la nationale 10, la grande route, la mythique grande route de la conquête de l’Espagne par Napoléon, celle sur laquelle passaient tous les mois de mai les forçats en vélo du Bordeaux/Paris, les premières DS, les 403, R8 et autres dauphines commençaient à rivaliser de prouesses techniques.

Il advint alors que des gens de très loin, de Paris peut-être, ou de Bordeaux je ne sais pas, ou de plus loin encore, donc pas vraiment de réels gens, s’écrasèrent sur le talus et y périrent cruellement. Une famille entière. Le drame fit grand bruit par les chemins perpendiculaires à la nationale et qui ramifiaient entre les haies jusqu’aux chaumières les plus antiques. Les hécatombes routières n’étaient pas encore entrées dans les mœurs, ni comptabilisées par un ministère.

Le jugement de la pieuse Marie sur son vélo qui n’allait pas plus loin que l’ombre du clocher, fut donc sans appel :

- N’aviant qu’à rester dans ieux cabanes….Ils n’avaient qu’à rester chez eux.

Pierre, le mari libertin donc, avait par ailleurs une drôle de façon de confondre le verbe se taire et le verbe s’écouter, si nous venions, nous les mômes ignares, à émettre le moindre avis sur quoi que ce fût.

- Qui’qu tu racontes, écoute te don…Tu connais rin…. et il se dandinait sur ses pattes ridiculement courtes, et il dodelinait du chef, qu’il avait chauve et toujours protégé d’un large chapeau qu’on eût dit celui d’un vieux cow-boy.

Quoi ou qui écouter si on se tait ? Si on se tait, on n’écoute que soi-même. A l’intérieur. C’était pas si bête dans le fond…Se taire pour mieux s’écouter.

Un jour, faudra que je réfléchisse à tout ça.

Que je me fasse une idée plaisante d’où ils tenaient tant de savoir oral. De quels flambeaux passés de chemins en chemins, de bois en bois, de champs en champs, de rivières en rivières, de berceaux en berceaux, ils détenaient usage de cette parole-là.

Les érudits, les linguistes, les historiens et les spécialistes de la sémantique, quand ils ne seront pas tout ça à la fois, ne manqueront pas de me faire plaisamment remarquer que je cherche tout bonnement à défoncer là des portes ouvertes. Ils voudront dire sans doute des portes que nous, hommes savants qui nous sommes penchés sur la question, avons ouvertes depuis des lustres et des lustres. Ils diront que la langue française prend racine dans le latin classique devenu bas-latin, puis latin populaire et médiéval, lui-même changé en vieux français et abouti à notre français moderne, jusqu’à plus ample transformation.

Le tout assaisonné d’un reste de racines celtes, de-ci, de-là.

Comme toutes les langues, la nôtre a donc son histoire, un chemin qu’elle s’est frayé à travers les âges. Ce chemin, il y a belle lurette, mon bel ami, que nous en avons débroussaillé tous les tenants et tous les aboutissants.

Certes. Certes, messieurs les érudits, mais là n’est pas exactement mon propos. Je sais bien l’importance et le juste fondé de vos travaux. Ils me sont d’ailleurs souvent précieux.

Mais ce qui me préoccupe, c’est l’inversion complète des rôles sociaux dans cette affaire de vieux français, de latin écorché des campagnes et vos doctes disciplines. Ce qui me préoccupe, c’est que justement, mon enfance sur les chemins de pierre et les hivers en bruines, a été bercée par ces sons, par ces signifiants spontanés qui disaient le monde et que, plus tard sur les bancs respectables de l'instruction publique, on m’a interdit de les prononcer, tous ces vocables, comme s’il se fût agi de vilenies, frappées du sceau de l’infamie.

C’est parce qu’ils étaient les marques de l’ignorance. Les marques d’une conceptualisation du monde qui aurait loupé une marche haute de plusieurs siècles, celle qui va du vieux français à notre langue soignée.

Je disais donc inversion des rôles parce que ce sont les marques d’une telle ignorance qui sont la matière même sur laquelle s’exerce votre érudition.

L’ignorance comme source de savoir. Un bel oxymore.

Vous moralisez, monsieur du poète ! Vous moralisez ! L’étude des langues et des jargons est scientifique et n’a que faire de votre attachement à des chemins patoisants. Voyez-vous, nous pouvons tout expliquer par la recherche tandis que vous ne pouvez effleurer votre propos que par l’émotion.

Nous ne parlons pas exactement la même langue, effectivement.

Je parle des nuages gris fuyant sous l’automne, d’un vent humide sur de sombres guérets et des grives en vols saccadés sur les vignes de novembre.

Je parle d’un monde condamné à mort et dont on a d’abord tué les mots.

Je parle d'un monde qui a fui sous ma vie.

Mais je le porte en moi, ce monde. Le deuil n’en est pas entièrement accompli et ne le sera sans doute jamais. Seuls les gens qui se renient par ambition d’épouser autre chose qu’eux mêmes, font deuil de leurs premiers mondes. Quoique en apparence seulement. Ce monde leur colle toujours à la chaussure, qu’il soit glèbe ou poussière. Ils secouent alors vainement cette chaussure, pour tenter de le faire tomber, de le laisser en chemin. Aussi claudiquent-ils le plus souvent et ne trompent-ils ainsi que d’autres trompeurs de leur acabit.

Ce qui me tarabuste, donc, c’est comment la transmission. Vous savez expliquer la genèse établie du langage mais ne sauriez décrire son cheminement vivant, comment il a su éviter les écueils d’une modernité conquérante.

De l’obligatoire parler.

Comment il a usé de ruses pour rester clandestin dans les campagnes, comment il a su se travestir en marques de l’inculture pour arriver, de bouches à oreilles, de la fin du Moyen-âge jusques à nous. Vous faites donc l’histoire d’une musique en occultant l’histoire de sa tonalité. La tonalité, c’est la transmission.

Je veux dire qu’un monde qui dit « mes bots sont de fors » a été transmis par un monde autre que celui qui a transmis « mes sabots sont dehors.»

Et à d’autres fins aussi.

Et alors ? Vous vous préoccupez de musique et nous de partitions, voilà tout. Marie, la fervente Marie dont vous nous parlez, disait de fors et vous trouviez sans doute ça tout naturel jusqu’à ce que l’instituteur et les livres ne vous enseignent dehors.

Vous connaissez les transmetteurs parce que vous avez vécu une transformation, une mutation de l’oral au graphisme. Je dis cela parce que jusqu’à ce jour, vous n’aviez sans doute jamais écrit ni lu de fors, n’est-ce pas ?

J’en conviens. Je découvre même. Ce linguiste latiniste est en outre un homme d’une exquise urbanité. Un pédagogue serein. Il arbore petites moustaches tranquilles sous un long nez pointu et ses yeux brillent comme des sourires humides.

Musique, oui. Les mots n’existaient qu’en musique. Des mots qui ignoraient l’écriture, des mots pour la voix seulement, des mots auxquels il manque une dimension. Des mots condamnés à mourir dés lors que la nécessité d’apprendre autre chose que des gestes adaptés à des saisons, des directions du vent, des profondeurs de labour, des couleurs de nuages, s’est faite incontournable.

C’était là le monde de l’immédiateté. De l’urgence. L‘immédiateté est toujours orale, elle est descriptive.

Tandis que l’écriture est prospective. Elle anticipe.

Vous l’avez dit : un monde qui meurt n’a plus besoin des mots qui le désigne. Vous les voulez vivants, ces mots, alors que nous en avons depuis longtemps terminé avec leur dissection.

Me voilà donc au fait.

Ecrire les mots, c’est anticiper le réel. Pas le décrire.

Mon écriture, pour une bonne part descriptive de mes paysages - car vivre sans paysages est indigne de vivre – est donc une écriture surannée.

Vouée aux silences des chrysanthèmes.

Texte publié en novembre 2008

09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.06.2010

Dimanche net

Cette semaine, c'était la fête de la musique : Lu avec plaisir, chez Brigitte, ce poème.

Cette semaine, c'était la fête de la musique : Lu avec plaisir, chez Brigitte, ce poème.

Et chez Dominique Hasselmann, à propos d'une toute autre et combien misérable affaire, ça.

Chez le toujours caustique Theatrum Mundi, ce petit texte avec plein de choses dedans...à ruminer sans modération.

Et parce que j'avais été parmi les cent écrivains "sélectionnés" pour répondre à ce questionnaire sur les agents littéraires, que j'y avais répondu parce que je suis un garçon poli, ce qu'en pense et ce qu'en dit François.

Enfin, comme rien n'a changé depuis la semaine dernière et que charité bien ordonnée etc...etc... J'ai reçu une bien belle lettre, là.

Cordialement à toutes et tous !

08:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.06.2010

Contes et légendes de Podlachie - 12 -

Le retour du chevalier

En Podlachie, on dit qu’à partir de la Sainte-Anne, le vingt-six juillet, déjà l’été se fait plus timide, que les nuits sont plus fraîches et qu’un léger brouillard peut même, très tôt le matin, danser sur l’herbe humide des plaines.

Pourtant, cette nuit-là du mois d’août était douce et suave. Sans les milliers d’étoiles au ciel, sans la course étincelante, çà et là, des astres lumineux qui semblaient vouloir tomber des firmaments jusque sur la cime des arbres et allumer la forêt, on eût pu se croire par une belle nuit du mois de mai.

Panachage subtil de résine des grands pins, de serpolet et de bruyère, les senteurs flottaient sur les lisières et par les sentiers obscurs des sous-bois.

Par cette nuit-là, délicieusement calme, un grand cheval noir, puissant, nerveux, s’arrêta devant le portail d’un vieux manoir retiré dans les profondeurs de la forêt, au bout d’une allée plantée d’ormes et de tilleuls antiques.

Le chevalier contempla longtemps la sombre masse du manoir. Tout était silencieux et endormi alentour. Seule une bougie vacillait, très haut posée dans la tour, au rebord d’une fenêtre fermée.

Enfin, s’extirpant de sa rêverie, le chevalier sauta à terre et vint frapper au lourd portail de bois, planté de clous énormes.

Qui vient là ?

Ouvrez, ouvrez, bonnes gens ! Ouvrez, Princesse aux yeux si bleus ! Je suis le chevalier qui jadis vous abandonna à votre solitude et qui revient aujourd’hui vous dire le monde.

Car nulle part ailleurs, il n’y avait de bonheur.

J’ai pourtant traversé des pays, des forêts, des montagnes et des fleuves. Nulle part, il n’y avait le calme de votre demeure.

J’ai même traversé le désert. Nulle part il n’y avait d’oasis. Et je reviens vers vous, ma princesse, pour vous aimer et vous dire que le bonheur est là, entre vos bras, derrière cette porte, et que tout l’inconnu du vaste monde n’est rien comparé à la douceur de votre voix, à la clarté de vos yeux, à la tendresse de vos baisers.

Chevalier noir, dit une voix que le chevalier ne reconnut pas, c’est que la porte est lourdement fermée et rouillée.

Je vais la briser avec mon épée.

C’est que les arbres sont hauts maintenant et obstruent le passage, Chevalier noir.

Je les abattrai avec ma hache.

C’est aussi que la rivière est profonde et tumultueuse à présent.

Mon fidèle cheval l’enjambera d’un bond.

Mais, Chevalier noir, c’est que la Princesse dort d’un paisible et profond sommeil.

Je connais les mots qui la réveilleront ; N’ayez crainte.

Alors la voix, une voix chevrotante et faible, murmura derrière le lourd portail. Chevalier noir, ne touche pas à la porte, ne coupe pas les arbres centenaires, ne franchis pas la rivière aux eaux profondes et ne dit surtout plus rien.

Car il n’existe plus de parole qui puisse réveiller la Princesse aux yeux bleus.

Elle a trop attendu cependant que vous couriez le monde et les déserts brûlants.

Elle a tant attendu qu’elle s’est elle-même, de lassitude et de désespoir, enfuie vers des pays plus lointains encore que les vôtres. Inaccessibles et froids.

Et la bougie qui vacille dans la nuit, là haut-sur la tour, veille depuis des années et des années, sur son voyage sans retour.

Á présent, va-t’en !

09:02 Publié dans Contes et légendes de Podlachie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.06.2010

Le plaisir des mots entrelacés

09:03 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.06.2010

Quand le doute croît

Tu ne me crois pas ?

Tu ne me crois pas ?

Je vois bien que tu ne me crois pas, allez ! Ne fais pas semblant…

C’est pourtant la vérité vraie que je te raconte là…Enfin, du moins telle que je l’ai vécue. Parce que, en soi, la vérité, ça ne veut pas dire grand chose.

Pascal aurait mieux fait de nous laisser comme maxime de sagesse, vérité dans cette tête-là, fumisterie dans cette autre. Avec ou sans les Pyrénées. Pour donner crédit à d’immondes conneries qui sont pour les autres de lumineuses exactitudes, les hommes n’ont pas besoin d'être séparés par une montagne, voyons !

Une cage d’escaliers y suffit. Que dis-je ? Un palier tout court.

Si on y regarde de près, on passe finalement sa vie à croire. Donc, dans une large mesure, à nier l’autre du même coup.

Mais on dit aussi, plus innocemment : Il croit en lui, elle croit pouvoir être là à huit heures, tu ne crois pas en dieu, je crois en ses chances, je crois qu’il va faire beau et tutti quanti.

On voit bien que ce traitre mot, ce mot de l’affrontement, ce mot de l’idéologie pure, de la différence aussi, est double. Sournois comme pas un. On croit à dieu, par exemple, ça veut dire qu’on le suppose intellectuellement. Dans les cas les moins graves, bien sûr.

Croire en dieu, là, pas de détail, on est dans le spirituel, la morale pure, si j’en crois – et je n’ai pas de raison particulière de ne pas l'en croire – le Robert, dictionnaire historique de la langue française.

Voyez comme il chipote, ce verbe ! Pourtant, on ne dit jamais croire en Père-Noël… Les enfants seraient-ils des intellectuels intéressés ? C’est bien possible, après tout.

Plus intelligemment, on croit en ses chances, là, c’est de l’espoir, ou de la présomption, ça dépend du niveau qualitatif de l’erreur de soi-même.

Je le crois coupable, on verse ici dans le soupçon. Parfois dans le préjugé. Souvent même. Et quand on sait que c’est là où on sait le moins qu’on arrive à faire soupçonner le plus, comme ils disaient, ben, faut croire que ce verbe croire, c’est aussi l’antinomie même de la connaissance.

Je crois que je vais y arriver...On en vient à la conjecture, avec un grand aveu d’impuissance en filigrane. Du doute.

Et il peut faire horriblement peur, le verbe croire quand il enfile ce costume-là. Il y a quelques années, un copain ayant séjourné à Madrid et se proposant de revenir à Paris, me racontait qu’au départ de l’aéroport, l’avion avait dû faire demi-tour. Petit problème technique. Vraiment tout petit. Si petit que les passagers n’avaient même pas été débarqués pendant que les techniciens bricolaient au niveau de l’aile et qu’il les entendait palabrer entre eux. La réparation terminée, il y en a un qui a dit à l’autre, en rangeant ses divers clous : je crois que ça devrait coller…Décoller, en l’occurrence. Mon copain, il ne savait plus quel sens donner à ce foutu je crois. Il eût aimé qu’il n’exprimât qu’une franche certitude, presque un aveuglement, un fanatisme, et, à cause de ce mot malfaisant, ambigu, il a passé deux heures horribles dans les airs.