30.12.2010

Carte de voeux

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente année 2011, c’est-à-dire :

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une excellente année 2011, c’est-à-dire :

Une année qui serait une sorte de temps mort, une suspension sinon un arrêt total, de la courbe obstinément déclinante des intelligences, sensibilités et honnêtetés humaines,

Une année où vous ne trébucheriez pas, au moins une fois, sur les écueils de la fourberie forcément posés à un moment donné sur votre chemin,

Une année où sombreraient autour de nous les tyrans de la finance, du mensonge et de la magouille. Ceux qui gouvernent nos vies, bien sûr, mais aussi tous ceux qui, chevauchant une contestation aussi mièvre que spectaculaire, se proposent tout bonnement de venir poser leur sale cul sur les trônes vacants,

Une année de gloire à la fraternité non usurpée, à l’amour passion au fond des grands draps blancs et à l’amitié pure et simple, celle dont la main se pose sur votre épaule et vous réchauffe de partout,

Une année de mise en échec de la stratégie globale de la peur et de l’angoisse par une volonté de vivre aussi primaire qu’efficace,

Une année où des pièces essentielles de votre puzzle seraient retrouvées.

Je vous souhaite tout ça, vraiment - je me le souhaite d’ailleurs à moi-même depuis un demi-siècle - mais ne vous faites pas trop d’illusions quand même.

Pour sincères que soient ces voeux, ils n’en ont pas moins les allures lénifiantes du chant liturgique dont les espérances sans cesse sont remises aux calendes grecques.

Le mieux, je crois, pour rester dans le domaine du raisonnable et du crédible, sans pour autant patauger dans la résignation, est de vous souhaiter une année qui vous épargne les grands malheurs, et si, en prime, survient un coup de bonheur impromptu, alors tout ne sera pas si mal.

Amitiés

Bertrand

10:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.12.2010

Déclinaison approximative de certains génitifs

- L’amour de la poésie sans la poésie de l’amour est une supercherie de l'esthétisme. Ou, plus exactement, un esthétisme de la supercherie.

- L’amour de la poésie sans la poésie de l’amour est une supercherie de l'esthétisme. Ou, plus exactement, un esthétisme de la supercherie.

- Tenter d'échapper à la bêtise du monde sans se donner les moyens de fuir le monde de la bêtise me paraît relever d'un redoutable mythe de Sisyphe

- Misère de la fatuité et fatuité de la misère : Les vies de cadres ont partout en cela les mêmes cadres de vie.

- La déontologie de la politique s’efface toujours devant une certaine politique de la déontologie.

- Le centenaire d’un événement quel qu’il soit est tellement désolant qu’on dirait bien un évènement de centenaires.

- La folie des grandeurs d'un individu est inversement proportionnelle à la grandeur de ses folies.

- Son intelligence des situations renseigne vite sur la situation de l’intelligence d’un quidam

- En période de soubresauts révolutionnaires, le pouvoir réduit toujours la jeunesse d’une théorie à une théorie de la jeunesse

- Le combat de la littérature, fort heureusement, ne s'est jamais limité à une prétendue littérature de combat

- Le monde est vraiment mal fait : La littérature des amoureux fait le plus souvent fuir les amoureux de la littérature

- Le combat contre la pauvreté de l’existence va bien au-delà du combat contre l’existence de la pauvreté

- Le politiquement correct soumet sournoisement le respect des règles aux règles du respect

- Equilibre mondial : Quand la guerre des nerfs se fait nerf de la guerre

- L’athée redoute la fin du voyage, le croyant spécule sur le voyage de la fin

- L’ennui, en amitié comme en amour, naît souvent de cette lâcheté : Quand le sentiment du glas tarde à sonner le glas des sentiments

- Une femme aux cheveux teints de façon outrancière (un homme également mais c'est quand même plus rare) est pathétique en ce qu'elle (ou qu'il) exhibe autant l'inexprimable refus de son déclin que l'inéluctable déclin de son refus

- L'esprit de revanche ne peut jamais animer, au risque de la réduire à zéro, la revanche de l'esprit

- La nostalgie des grands moments n'est pas forcément un grand moment des nostalgies.

- Les fêtes de fin d'année sont d'autant plus insupportables que la fin des fêtes a été depuis belle lurette signifiée à tout le monde.

11:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.12.2010

Il

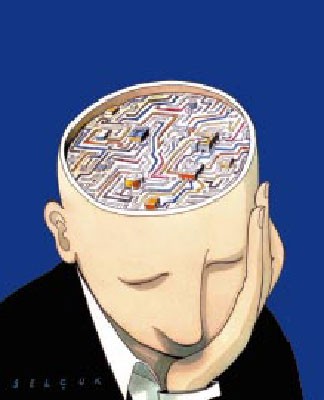

Il y a dans ma tête un homme qui tourne parfois en rond. Au hasard, par associations d'idées pleinement conscientes ou beaucoup plus lointaines, mais toujours éveillées.

Il y a dans ma tête un homme qui tourne parfois en rond. Au hasard, par associations d'idées pleinement conscientes ou beaucoup plus lointaines, mais toujours éveillées.

Jamais dans mon sommeil, d'autant qu'il m'en souvienne.

Je ne l'ai pas connu, cet homme.

J'ai seulement croisé son regard, mais c'était plus dense, plus pathétique et plus vrai que tous les discours, que tous les poèmes, que tous les livres, que tous les sonnets et que toutes les musiques du monde.

Si tu croises un jour un regard pareil, forcément, il se promènera aussi, longtemps et parfois, dans ta tête.

Si tu as su la conserver humaine.

Je ne l'ai pas connu, cet homme, parce que c'était dans un univers où personne ne connaît personne. Un univers où l'on se croise, où l'on n'échange que des regards, des coups ou des cigarettes. Une sorte de superlatif microcosmique de nos sociétés organisées pour et autour de la misère, le plus solide des jougs posé sur la nuque humaine.

De cet homme, j'étais le seul à avoir le droit de croiser le regard, en tant que bibliothécaire. Disons plus modestement préposé à la distribution des livres.

Pour lui en tendre un, j'étais donc bien obligé de voir ses yeux. Interdiction de lui serrer la main, interdiction de le saluer, interdiction de lui dire une parole, interdiction de le toucher, interdiction qu'il fût un homme.

Seulement avec les yeux.

Le fonctionnaire en casquette et uniforme, derrière mon dos, veillait à ce que je lui présente seulement le livre demandé, du bout des doigts, à bonne distance, et sans desserrer les lèvres.

Il était assis sur une chaise rudimentaire. Il n'avait pas le droit à son lit le jour, on lui clouait dans le mur lépreux. La nuit, il n'avait pas le droit à l'obscurité non plus, une chandelle nue l'arrosait du crépuscule au matin et, par un immonde judas, un œil où dansait de l'alcool frelaté, un œil mensualisé sur l'échelle mobile des salaires, veillait à ce que ses insomnies fussent douloureuses.

Il avait des chaînes à ses pieds et il avait des chaînes à ses mains. Pour qu'il ne puisse faire aucun mouvement brusque...Pas contre quiconque - il ne voyait jamais personne - mais contre lui-même.

La société avait décidé que ce serait elle, et elle seule, qui aurait le privilège du geste fatal.

Bleu comme l'océan sous juillet, qu'il vacillait son regard...Mais un bleu de la bourrasque, un bleu des tempêtes inconnues. Un ouragan, un cyclone, un cataclysme limpide, une furie accrochée au zénith, sans un nuage. Une incohérence. Et de l'humidité qui flamboyait. Comme de l'eau qu'on aurait incendiée de l'intérieur.

Je lui ai tendu La Mare au diable.

Etait-ce bien raisonnable ? Il y était depuis longtemps, au diable, et il pataugeait dans des eaux plus glauques qye celles d'une mare.

Plus tard, quand je ne fus plus un préposé à la distribution des livres, quand j'eus posé mon cul sur la plage humide pour regarder le bout de l'île d'Aix, le dos de l'île d'Oléron, fort Énet et fort Boyard accroupis dans des brumes incertaines, avec des goélands criards et fientant au-dessus, pour, aussi, réhabituer mes poumons à l'air dont ils avaient tant manqué, pour cracher la poussière, j'ai appris que le législateur avait permis qu'il se couche désormais le jour s'il était fatigué, qu'il ait droit au noir pour son sommeil, qu'on lui parle, qu'on lui serre la main avant de lui donner un livre ou un bout de pain, qu'on enlève les chaînes qui lui brisaient les pieds...

Que sa tête resterait solidaire de son cou.

Il se promène encore dans la mienne, des fois.

Il me semble, dans ces moments-là, avoir traversé un lambeau de Moyen-âge, qui s'est oublié là, accroché sur ma peau.

Image : Philip Seelen

12:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.12.2010

Il a dit anarchie ?

C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.

C’est un véritable poncif de dire que Georges Brassens n’écrivit dans ses textes qu’une seule fois le mot anarchie. C’était dans une des ses premières compositions, Hécatombe.

Le mot est entaché de tant de confusionnisme, intéressé ou tout simplement stupide, il a tant fait les frais des soubresauts, des luttes, des compromis, qu’il est quasiment impossible de définir quelqu’un comme tel, du moins en tant que concept politique.

Chaque fois qu’un écrivain, un orateur, un militant, un historien, un théoricien, un copain en fin de soirée, veut employer le mot, s’il voulait être, rester ou devenir un homme honnête et intelligent, il devrait indiquer clairement une référence historique ou poétique, d’où émanerait le sens exact qu’il entend donner au mot.

On peut en effet dire de Nestor Makhno, de Bakounine, de Ravachol, de Jules Bonnot, de Malatesta, de Durrutti, de Proudhon, de Stirner, de Fourier, de Pancho Villa, de Louise Michel et de la plupart des communards, d’Emile Henry, de Paul Lafargue, de Coeurderoy, de Kropotkine, de Sébastien Faure et de tant d’autres, qu’ils furent des anarchistes. Bien sûr.

Mais on peut tout aussi bien le dire de Guy Debord, de Raoul Vaneigem, de Rimbaud, de Nietzsche, de Géronimo, de François Rabelais, d’Albert Camus, d’Oscar wilde, des encyclopédistes, de Jim Morisson, de Dylan, de François Villon, de Spartacus.

Car on peut le dire de tous les hommes qui n’ont pas voulu faire allégeance aux aliénations, de tous ceux qui ont cherché à voyager le nez dans les étoiles, de tous ceux qui ont souffert et souffrent de l’injustice, de la connerie, des dogmes, du mensonge, du vol, du viol, du crime, de la volonté des puissants, des complots, de l’oppression quotidienne des corps et des esprits.

De tous ceux qui ont voulu ou veulent connaître, par delà le bout de leur nez, le sens véritable de ce qu’on leur interdit de vivre.

De tout individu qui supporte mal les conditions qui sont faites à sa vie.

On peut le dire de tous les poètes qui dans leur chair ont vécu la poésie comme un impossible autrement. On peut le dire de tout promeneur qui, un jour, a eu la sensation puissante d’un autre bonheur possible, humain, ailleurs, par delà les contingences et contraintes de chaque jour.

Pour toutes ces raisons, on peut donc le dire aussi de Brassens, mais pour comprendre ce qu’il fut et aimer ce qu’il fit, il n’est pas besoin de le dire.

C’est pourquoi, sachant combien le mot était à la fois trop réducteur et trop vaste, il ne l’écrivit qu’une seule fois.

Humainement, l’anarchie est un sentiment puissant, profond, une vision du monde et une façon d'être avec les gens.

Politiquement, c’est un os à ronger, une merde spectaculaire pour chiens de garde de pouvoir.

L'Anarchie se situe bien en-dehors de toutes compromissions avec la pensée politique : Elle est la poésie en actes.

Extrait - sauf deux dernières lignes - de "Brassens, poète érudit" publié en 2001 (1ère édition) et 2003 (2ème édition) chez Arthémus.

09:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.12.2010

En pagaille - 2 -

1 - Un Algérien condamné pour outrage au drapeau français, une première.

1 - Un Algérien condamné pour outrage au drapeau français, une première.

Le titre, lu ce matin, a de quoi interpeller. C’est « cette première » qui m’a fait sursauter…Parce que c’est vrai que si l’histoire se mettait à condamner tous les Français qui ont outragé le drapeau algérien, ça ferait du monde à passer devant les chats fourrés.

Mais il fallait lire que c’était le premier homme condamné en vertu d’un décret, pas d’une loi, d’un décret, émis en juillet dernier par la horde à Sarkozy/Fillon, hautement respectueuse, comme chacun le sait, de l’intégrité républicaine.

Pas de pot que ce soit un ressortissant algérien qui essuie les plâtres ! Il s'était énervé, le sacripant, contre les employés de la préfecture des Alpes-Maritimes qui n’en finissaient pas de répondre à une sienne requête administrative, ce qui est quand même rare, voire exceptionnelle, que des employés de l’administration française ne répondent pas avec célérité aux administrés.

L’homme avait brisé la hampe du drapeau national qui pavoisait dans le hall d’entrée. Vous vous rendez compte ?

Il aurait pu faire preuve d’un peu de patience, ce salaud d'Algérien ! Est-ce qu’un Français, un brave Gaulois, ferait ça, lui, même bourré comme un coin ?

Jamais ! En tout cas, on ne titrerait pas : Un Français condamné pour outrage etc.….On dirait simplement un citoyen, un homme, un gars pris de boisson...

Ah, Matin brun, tu n’en finiras donc pas de te lever !

2 - Noyeux Joël, Minuit Crétins et et caetera : Dans la Drôme, un trufficulteur a tué avec son fusil à pompe un gars qui cherchait, selon lui, à lui voler des truffes !

Au moins le champ lexical est respecté :

Mort truffé de plombs au champ de truffes.

C’est évidemment un assassinat, pas un meurtre. Un crime crapuleux…Selon le parquet, le voleur a été abattu de deux coups de fusil. Pas un. Deux. La détermination. La réflexion glacée d’un assassin.

Et bien vous savez quoi ?

Une manifestation de près de 200 sympathisants du jeune agriculteur incriminé, par ailleurs président des Jeunes agriculteurs de la Drôme, a été organisée devant le Tribunal de grande instance de Valence.

Et puis :

A l'initiative du syndicat des trufficulteurs locaux, qui dénoncent des vols de truffes notamment en cette période de fêtes - ben oui, que voulez-vous qu'on foute de vos truffes au 14 juillet ! - une marche de soutien à l'agriculteur avait été organisée mardi à Grignan, rassemblant environ 250 personnes.

Que réclament donc tous ces bons citoyens qui n'auraient jamais idée d'outrager leur drapeau, eux ? Que réclament -ils, sinon le droit d’assassiner ?

Ah, Matin brun, tu n’en finiras donc pas de te lever !

3 - Et pourquoi j'écris des faits de société depuis quelques jours plutôt que des textes ayant plus ou moins trait à la littérature ?

Parce qu'une littérature qui cause de tout sauf du pot de chambre dans lequel elle fermente, est une littérature bien logée : Une littérature de merde.

10:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.12.2010

En pagaille

- L’écriture sur blog ou site a ceci de particulier et d’innovant qu’on y écrit tous les jours. Ce qui fait dire à ses détracteurs que la chose n’est pas possible, comme s’il était exceptionnel qu’un écrivain, un écrivant, un auteur, appelez-le comme bon vous semble, en gros quelqu’un dont c’est le métier ou l’immense plaisir d’écrire, n’écrive pas que tous les ans ou tous les trois mois.

- L’écriture sur blog ou site a ceci de particulier et d’innovant qu’on y écrit tous les jours. Ce qui fait dire à ses détracteurs que la chose n’est pas possible, comme s’il était exceptionnel qu’un écrivain, un écrivant, un auteur, appelez-le comme bon vous semble, en gros quelqu’un dont c’est le métier ou l’immense plaisir d’écrire, n’écrive pas que tous les ans ou tous les trois mois.

Un écrivain, un vrai, ça se présente devant un public ébahi aux équinoxes d’automne avec son bébé dans les bras, conçu hors champ social.

Défaillance du raisonnement quand il refuse de s’adapter à d’autres conditions que celles dont il est issu.

- Numérique et édition traditionnelle : La coexistence encore pour longtemps de la diligence et du moteur à explosion. C’est bien normal et c’est certainement tant mieux. Mais faudrait quand même savoir - pour ne pas mourir tout à fait idiot (e) pendant ce long modus vivendi - qui est quoi et quoi est qui là-dedans !

Surtout de la part d’écrivains et poètes qui n’ont d’autre raison d’être que celle de vouloir dire, depuis leur Mont Parnasse, le monde.

- Et à propos de ce monde, justement, en sautant du coq à l’âne, c’est bien un monde de fous furieux avec des drames qui prêtent hélas à rire, ce qui le rend encore plus furieux et plus fou : En Allemagne, un homme a tué son voisin à coups de pelle, après une dispute pour savoir qui devait déneiger leur allée commune.

Comme ça le problème est résolu pour tout le monde, un au champ de navets et l’autre en taule. Il n’y a plus qu’à attendre le printemps pour déneiger cette putain d’allée !

- En Biélorussie, ça s’énerve dur, le Président est élu avec 80 pour cent des suffrages, les candidats qui lui étaient opposés sont sous les verrous ou carrément disparus, le ministre de la justice (faut bien l’appeler par quelque chose) propose d’interdire désormais tous les partis politiques.

Je vous dis ça pour trois raisons : Je trouve qu’il y a un petit rapport allégorique avec les deux Allemands ci-dessus mentionnés, que dans 10 jours on est en 2011 et que ça se passe à 18 km de ma maison.

- La France et l’Allemagne s’opposent à l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen. L’Allemagne je ne sais pas trop pourquoi, la France parce que expulser les Roms deviendrait vraiment problématique !

Il n’y aurait plus qu’une solution politique d’envergure : Expulser la France de l’espace Schengen.

Ce sont les plus gênés qui doivent partir, après tout.

- Etre riche, dans nos sociétés vautrées sur des amoncellements de marchandises pour la plupart inutiles, consiste à ne pas être indigent.

Dans le langage des sociologues, observateurs, politiques et de toute la sale engeance chargée de faire tenir debout le système, les riches sont ainsi de plus en plus nombreux et les pauvres n’existent plus qu’en minorité marginale.

Comme ça tout le monde est content.

Et une société où tout le monde est content parce que les adjectifs qualificatifs ont simplement changé de degré d’évaluation est une société inqualifiable.

- Un moine bénédictin Polonais, un brave et honnête homme, vient d’adresser une lettre au Vatican dans laquelle il s’insurge et dénonce la corruption et les déviances de l’église catholique en Pologne, érigée en classe dominante, arrogante et possédante.

Le courage de cet homme mérite notre respect, sa candeur notre compassion : Car comment aller se plaindre de la voracité des loups auprès des ogres sans finir dévoré par les uns ou par les autres ?

13:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.12.2010

Cartes postales

Il arrive parfois - pas assez souvent à mon goût - qu’on soit saisi par un aspect particulier du monde et de ses paysages, qu’on en est un peu ému, que ça fait écho à l'intérieur et qu’on voudrait bien écrire tout ça, mais qu’on ne trouve pas les mots, tant ils sont nombreux, éculés, rabâchés, pontifiés, obsolètes, usés jusqu’à la corde, convenus jusqu’au risible.

Il arrive parfois - pas assez souvent à mon goût - qu’on soit saisi par un aspect particulier du monde et de ses paysages, qu’on en est un peu ému, que ça fait écho à l'intérieur et qu’on voudrait bien écrire tout ça, mais qu’on ne trouve pas les mots, tant ils sont nombreux, éculés, rabâchés, pontifiés, obsolètes, usés jusqu’à la corde, convenus jusqu’au risible.

Alors on essaie de se taire. C’est tout de même dommage. Les sentiers battus en écriture sont pavés des pièges de l’oxymore : Plus ils sont grand ouverts, moins ils sont confortables. Les sentiers escarpés, presque vierges, conviennent mieux à l’art d’écrire.

Sauf quand ils sont inventés de toutes pièces et ne sont plus qu'art pour art, évidemment.

Ce matin, donc, je me suis engouffré dans une brèche plus que fréquentée. Il était à peine cinq heures, une fin de nuit où la pleine lune, ronde comme un symbole coquin, ruisselait sur la neige. Il en faisait nuit-jour. Le village dormait encore, pas une fumée qui ne s’échappait des toits lourds de glace, sinon du mien.

Et cette lumière satellitaire prenait en enfilade l’unique rue du village. Les ombres des arbres comme morts, des maisons comme inhabitées, des clôtures comme inutiles, qui s’étiraient sur la neige. Pas un bruit encore. Moins 13 degrés. Le monde réduit à un tel essentiel immobile, réduit à son ombre en fait, qu’il n’est pas forcément idiot de se demander si des fois on ne serait pas sur la lune et si ça ne serait pas la terre qu’on verrait se promener, là-bas, derrière les pins recouverts de givre.

Si la planète bleue ne connaissait pas les hommes, elle aurait cette sagesse opaline, énigmatique, cette désespérance d'un voyage inutile dans le cosmos et alors…Mais ma première cigarette était terminée.

Je suis rentré.

Plus tard, sur le bord de la route, en lisière extrême de la forêt, une maison complètement isolée, recouverte de neige, rejetait vers le ciel les volutes épaisses d'un premier feu.

Comme sur les cartes de bonne année que ma mère envoyait à ses sœurs, avec du brillant partout, des pleins et des déliés et des souhaits sincères de bonheur et de santé.

Parfois, oui, les matins sont comme ça : On dirait qu’ils se plaisent à moquer tous les clichés des hommes.

Ils n'y fourniront assurément jamais.

Et c'est sans doute pour cela qu'on ne les regarde plus.

11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.12.2010

J'ai un problème avec les femmes : élargissement des contributions

Je choisis cette solution de réponse plutôt que le commentaire , parce-que c'est mieux. Voilà un argument - convenez-en - imparable et bien développé, n'est-il pas ?

Je choisis cette solution de réponse plutôt que le commentaire , parce-que c'est mieux. Voilà un argument - convenez-en - imparable et bien développé, n'est-il pas ?

C'est donc avec certain plaisir que j'ai lu vos divers commentaires (contributions) qui se penchaient sur ce que j'ai appelé plaisamment mon problème. Surtout de votre part, gentes dames, même si les réflexions de Stéphane et de Feuilly sont tout à fait pertinentes à mon goût et si le long commentaire de Nauher apporte de bien probantes précisions.

D'autant qu'on n'est pas là pour dire des choses nouvelles ou (et) époustouflantes, mais des choses qu'on ressent comme vraies, sans jurer qu'elle le sont, bien sûr.

J'avais fait allusion à Brassens - ça ne m'arrive pas souvent - dans lequel les petites paumées des matins féministes se plaisaient, et peut-être se plaisent encore, je n'en sais rien, à identifier un affreux mysogine moustachu, les connes !

Faudrait qu'elles lisent Schopenhauer (traité sur les femmes) pour pouvoir parler enfin de misogynie. Ou alors Baudelaire invectivant la femme Sand. Qu'on écoute "Une jolie fleur" ou " Concurrence déloyale" et qu'on dise que Brassens eut des velleités misogynes, ça d'accord. Mais qu'on écoute aussi, qu'on lise même, "La non-demande en mariage", " Saturne ", Bécassine", " Les Croquants" et qu'on me trouve, si on a bien compris, un poète qui ait parlé avec autant de délicatesse de sa compagne.

Bref, le problème chez moi, que je voulais signifier dans le texte précédent, c'est que je ne sais pas me mettre dans la peau d'une femme. Voilà. Quand j'essaie, je ne ressens rien de vibrant et qui m'appartienne. J'ai même l'impression de n'écrire que des balourdises. J'atteins ainsi les limites de la fiction, celle-ci se voulant quand même une réévaluation littéraire du réel, d'où un certain mépris fort contemporain pour le roman, d'ailleurs, mépris dont on pourrait parler longtemps, dont je reparlerai sans doute, car je commence - je commence seulement - à accumuler des expériences et observations qui ne vont pas vraiment dans le sens du vent.

Je trouve donc qu'il n'y a somme toute pas grand chose d'anormal dans cette difficulté à mettre en scène une ou des femmes. Faut du génie pour ça sans doute. D'ailleurs, vous aurez remarqué l'illustration que j'avais choisie et que je répète ici.

Mais je me demande quand même, contradictoirement à tout ce que je viens de dire : Est-ce que le bovarysme, cette insatisfaction permanente due, en partie, à des fantasmes romanesques et livresques, est un mal essentiellement féminin ?

Et Balzac, avec sa "Femme de trente ans", ne dresse t-il pas plus un échec de l'amour conjugal universel - en prenant comme tremplin la brutalité nocturne d'un médiocre soldat - qu'une déception sensible propre aux femmes ?

Est-ce que Balzac, tout comme Flaubert, étaient les mieux placés pour parler de la frustration et de la misère sexuelles féminines dans un couple et d'en décrire le dégoût psychologique qui s'ensuit ?

Donc : Y a-t-il quelque chose qui soit essentiellement féminin, que voudrait capter l'écriture sans vraiment y parvenir ? C'est là, peut-être le nœud gordien, que seule une réponse négative pourrait trancher.

Duras n'a t-elle écrit qu'au féminin, même si les grenouilles féministes l'ont prise à un moment donné pour leur chantre ? Mais que n'ont -elles pas pris - passons sous silence Gisèle Halimi- pour elles ou contre elles !

Enfin, tu dis, Michèle, que c'est de l'écriture, pas de la vie...Je ne suis point d'accord. L'écriture qui n'est que superstructure, essor artistique par-delà les tripes désordonnées de la vie, n'est, à mon sens, que bouillie pour gros chats de salon.

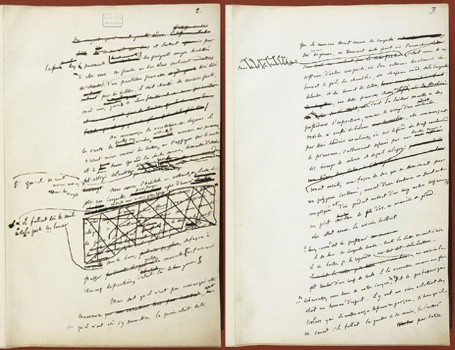

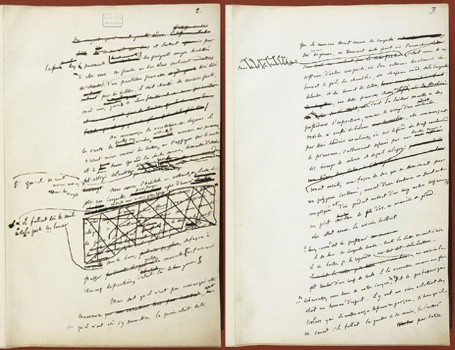

Illustration : Feuillets du manuscrit " Madame Bovary"

10:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.12.2010

J'ai un problème avec les femmes

C’est ce qu’on appelle un titre accrocheur, cabotin, pour ne pas dire racoleur. Je crains, hélas, que les moteurs de recherche et les espions Google n’égarent alors sur L’Exil des lecteurs qui leur demandaient tout autre chose, de bien plus urgent et poignant.

C’est ce qu’on appelle un titre accrocheur, cabotin, pour ne pas dire racoleur. Je crains, hélas, que les moteurs de recherche et les espions Google n’égarent alors sur L’Exil des lecteurs qui leur demandaient tout autre chose, de bien plus urgent et poignant.

Ceci étant dit, si tous les hommes qui ont un problème avec les femmes - de quelque nature qu’il soit - viennent se fourrer là, mes statistiques d’épicier mensuel risquent d'exploser.

Je précise donc tout de suite, pour ne pas leur faire perdre plus longtemps un temps qui doit être précieux, que j’ai un problème avec les femmes en écriture. Si j’en avais un ailleurs, ce n’est pas sur l’Exil que je serais tenter de le résoudre car, selon Le Modeste :

... mettre en plein soleil

Son cœur ou son cul c’est pareil.

En écriture donc, chaque fois que j’ai voulu faire intervenir une dame dans mon récit, j’ai échoué.

Je ne sais pas faire.

Dans Brassens poète érudit, si j’ai parlé des femmes, c’était bien évidemment à travers les chansons du poète.

Dans Chez Bonclou et autres toponymes, des dames interviennent parfois, notamment sur la controverse autour de Chanteloup, mais elles sont encadrées par leur passion de la toponymie et tiennent des propos qui n’ont rien de spécifiquement féminins.

Dans Polska B Dzisiaj, si je parle des femmes, c’est sous le terme général de "Polonais", tout sexe confondu.

Dans Zozo, n’en parlons pas ! Il n’y a que Zozo ! Il prend toute la place, il tire toutes les couvertures à lui. Il y a bien sa femme en filigrane, comme une ombre qui ne dit jamais rien, qui cuisine toujours, qui est grosse en plus, à tel point qu’on m’a fait le reproche d’être un tantinet misogyne. Une femme, bien sûr. Le genre de critique qui ne mange pas trop de pain.

La femme de Zozo, quand même, s’avère être plus maline que son épicurien de mari et se montre capable d’une stratégie à long terme, celle-ci fût-elle meurtrière.

Dans Géographiques, là, c’est le black-out complet. Parmi les géographes, météorologues, océanographes et autres climatologues, pas l‘ombre d’une présence féminine.

C’est hier soir que je dressai in petto cette espèce d'auto-bilan d'une plume discriminatoire.

J’écrivais une nouvelle. L’île de Ré à l’époque du bac. Tempête, bac du soir annulé, gens coincés, certains le prennent avec bonhommie, les autres avec fureur, des rapports nouveaux, spontanés, s’installent entre ces gens, comme à chaque fois dans des situations de brouhaha inhabituel, trains en grève, vol annulé dans un aéroport et tutti quanti.

Ça me plaisait bien.

Mais le narrateur devait y rencontrer une dame. C'était mon projet. J'ai fait une longue, très longue, trop longue introduction, avec grand plaisir. J'ai planté le décor, j'ai dit la mer, l'île et le vent, retardant toujours, avec mes détails, le moment où la dame entrerait en scène...

Puis il a bien fallu.

Elle est comment la dame ? Qu’est-ce qu’elle fait là ? Qu’est-ce qu’elle dit ? Quel âge a-t-elle ? Qu’est-ce qu’il y a d’exceptionnel à rencontrer une dame et qui mérite d’être raconté, mis sur la place publique ?

Silence complet. Blocage. Panne.Tarissement soudain de la fontaine clavier.

Un seule solution, la touche suppr.

Et ce sera un homme avec qui il entrera en commerce, mon narrateur.

Oui.

Il y a vraiment un problème.

Dans Le Silence des chrysanthèmes, j’avais pourtant fait beaucoup parler ma mère.

Aie, ai, aie…Ça sent le roussi. Les psychanalystes, toujours en promotion en tête de gondole, ne manqueront pas de voir là - Mais c'est bien sûr ! - comme un Oedipe mal assumé.

Il n’y a pas plus rigolo qu’un imbécile qui se pique de psychologie profonde.

Il a, sinon la solution, du moins l’explication de tous les problèmes.

Illustration : Feuillets du manuscrit " Madame Bovary"

12:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.12.2010

Fin sans guère de suite

Avec la fin de Non de non, s’achève aujourd’hui ma troisième expérience d’un blog collectif.

Avec la fin de Non de non, s’achève aujourd’hui ma troisième expérience d’un blog collectif.

Sans doute aussi la dernière car les trois navires ont prématurément sombré. Pour des raisons diverses.

Mais peut-être ce genre d’entreprise est-il voué à l’éphémère et que son essentiel réside justement là-dedans.

C’est ce qu’on appelle une réflexion empirique, a posteriori : Si les faits disent le contraire, suffit de modifier les faits.

La première de ces expériences date de février 2009, sur l’initiative de Marc Villemain, que je salue bien amicalement au passage.

Les sept mains. Il y avait là, outre Marc et moi-même, Claire Le Cam, Jean-Claude Lalumière - pas encore envoyé sur Le Front russe - Emmanuelle Urien, Fabrice Lardreau et Stéphane Beau.

Les sept mains jetèrent l’ancre six mois après, chacun étant appelé sur d’autres priorités et, surtout, il était inscrit sur son bulletin de naissance que ce blog serait de courte vie. Parole tenue.

Ce furent de joyeux moments, pleins d’échanges et d’amitiés tant que je fomentai de prolonger l’expérience. Je proposai alors Tempête dans un encrier . Stéphane et Emmanuelle acceptèrent. Aglaé Vadet, Thomas Vinau et Manu Causse nous rejoignirent et c’était reparti pour un tour.

Là, je fus seul à la barre et je ne m’en plains nullement. C’était gratifiant.

La tempête annoncée fut cependant déroutée par un anticyclone imprévu et s'avéra n'être bientôt qu'à peine un ouragan, audience plus médiocre, en dépit d’une réelle qualité des textes. On s’est un peu marré et on s’est vite lassé…C’est comme ça.

Les bouteilles à la mer, c’est bien, mais c’est quand même mieux quand il y a quelqu’un sur la plage pour ramasser les messages.

On s’est quitté bons amis…Tchao ! C’était en janvier 2010.

Stéphane Beau et moi-même ne l’entendîmes cependant pas tout à fait de cette oreille. On a la vie dure. On est des têtus, tous les deux. De mails en mails, nous mîmes au point une nouvelle formule. On était d’accord sur le ton : Révolte et indignation face au monde de cloportes et de soumission qui nous est chaque jour proposé de vivre. Large part faite aux auteurs anarchistes.

Stéphane amène avec lui Stéphane Prat, le joyeux et perspicace Manchot Epaulard, j’amène avec moi Roland Thévenet, alias Solko, parce que nous nous lisons réciproquement depuis longtemps, que nous ne sommes pas toujours d‘accord mais nous vouons cependant l’un et l’autre une belle estime.

Son blog est d’une haute tenue et ceux qui ne le lisent pas ont tout simplement tort.

Et c’est reparti….

Je note donc que Stéphane et moi, sommes ensemble depuis février 2009. Déjà un vieux couple.

Salut à toi, camarade nantais et Grognard impénitent !

Et, là aussi, le souffle peu à peu s’est épuisé.

Je n’ai, personnellement, pas été assez disponible. Stéphane a tout fait, puis il en a eu un peu marre d’avoir à peu près seul les mains dans le cambouis. Il a battu le rappel. Peu d’écho….Salut !

On se saborde. Mais on ne se noie pas. On reste ensemble. Pour quoi faire ? Rien d’apparent en continu.

C’est ça aussi la grande trouvaille du net. Des rencontres qui ont du sens et qui meurent avant les grandes morosités de l’épuisement.

Reste ses limites.

- Ses limites résident dans son immensité. On a tous un blog perso et un blog, c’est exigeant, il faut y être tous les jours, avec, tant qu’à faire, des mots qui portent.

C’est épuisant mais c'est notre plaisir et halte à la vieille dichotomie entre travail et plaisir, autant que halte à la confusion entre travail et travail salarié.

Si on a tous un blog, ça veut dire qu’on a beaucoup de lectures sur le net. On se lit, on se commente, on s’écrit en privé. On lit aussi à la maison, d’autres livres…Pour l’heure, j’en ai quatre en chantier. Quatre c'est beaucoup et je ne lis pas vite.

Ça m’a toujours amusé d'ailleurs les gens qui parlent sur le net de tous les livres qu’ils lisent. J'ai fait une fois le calcul. Il ne restait pas beaucoup de place pour faire autre chose. A peine dormir quelques heures. D’un sommeil sans coquineries, bien sûr.

- L’audience. Le net n’est pas une chambre d’écho. Ou alors il y a trop de réverb….ça sature…on n’entend pas toutes les notes. Chacun aussi cultive sa parcelle par-devers lui.

Le temps, c’est humain. La parcelle par devers-soi aussi.

C’est humain vous dis-je. Ce qui veut tout dire et rien du tout.

Souvent quand même l’impression de parler dans le vide, ou du moins entre lascars toujours du même tonneau.

Lassitude.

Je salue donc fraternellement tous ces amis et amies, des Sept mains, de Tempête dans un encrier, et en dernier, mes trois compères de Non de non…

Un grand merci pour tous ces échanges, écritures et lectures. Notre réussite réside dans la tentative. C'est comme les utopies : si on en réalise seulement un pour cent, on a déjà avancé beaucoup plus loin que tous les spécialistes de la résignation.

- Reste aussi que ces blogs sont toujours en ligne.

Comme de la matière morte ? Non de non ! Comme les messages échoués d’une volonté encore imparfaite.

Il faudra un jour inventer une archéologie du net.

12:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.12.2010

La cinquième puissance mondiale aplatie sous cinq centimètres de neige

N'importe lequel imbécile sait ça.

Comme tous les pays d'Europe centrale soumis pendant cinquante ans à la bienveillance griffue de Moscou, me direz-vous. Oui, mais la Pologne, plus que ses compagnons d'infortune collectiviste, est restée dans l’esprit de l’ouest comme l'archétype du retard, parce que les images distribuées pendant l’état de guerre - dont c’est aujourd’hui le 29ème et triste anniversaire - ces images d’un pays exsangue, sans vivres, avec d’interminables queues devant les magasins vides, dans la neige et le froid, sont restées gravées dans les mémoires.

Et les mémoires, une fois que les images leur ont bouffé les neurones, ont du mal à remettre les pendules à l’heure.

C’est comme ça que les gens sont devenus des idiots et le resteront sans doute longtemps encore. Par goût du raccourci et fainéantise cérébrale.

En octobre dernier, dans le train, je discutais avec un couple sympathique. L'homme m’a demandé soudain si je mangeais de la viande en Pologne, si je trouvais ce que je voulais dans les magasins et si ça n’était pas trop dur. J’ai eu envie de répondre que les magasins polonais en étaient au même stade de putréfaction désolante que ceux de France, c’est-à-dire regorgeant d’ignobles marchandises pour la plupart superflues, dérisoires, chimiques, frelatées, mais bon, j’ai voulu rester urbain (ça m’arrive) et j’ai répondu que bien sûr, pas de problème.

Même dans ma propre famille - parmi ceux qui ne sont pas venus ici - on m'a parfois demandé ce qu’on mangeait là et patati et patata….Hum..Hum….Ma mère, elle, quatre-vingt dix printemps bientôt, s’est inquiétée s’il y avait du beefsteak, parce que le beefsteak, c’est le signe d’un pays qui est à la hauteur. Ça ne trompe pas. C’est par le beefsteak qu’elle est sortie du néolithique et a connu jadis ses premières jouissances de la consommation démocratisée, ma mère.

Je la rassure. A quatre-vingt dix ans, on a besoin d’être rassuré sur tout. Affection et respect.

Si je vous raconte tout ça, c’est que ces jours derniers on a eu l’occasion de mesurer l’affligeant retard de la moyenâgeuse Pologne par rapport à la resplendissante et 5ème puissance mondiale !

Nous sommes sous la neige depuis le 28 novembre. Cinquante centimètres environ. Il neige tous les jours, toutes les nuits, sans relâche, il gèle fort, on a déja atteint les -23 degrés. Les petites routes sont des rubans bleus de glace…Et il y a de grandes chances pour que tout ça ne dégèle qu’en mars…Plus de trois mois et demi d’intempéries continentales et blanches.

De vieux engins, orange, s’affairent à déblayer chaque jour et les talus des routes deviennent des collines de neige. Les petites collectivités territoriales engloutissent chaque hiver un budget pharamineux pour le déblaiement des routes, un budget à faire pâlir n'importe lequel maire rural de France. Une piscine peut-être. Ou une salle des fêtes.

Tout le monde roule. Les voitures, les camions, les trains et les autobus. Jagoda ne manque pas un jour d’école. Nous faisons soixante kilomètres par jour, dont vingt en pleine forêt.

C’est l’hiver. Point.

Et j’entends là-bas, la région parisienne bloquée, les pouvoirs publics qui s’invectivent, cet imbécile et lamentable Fillon qui s’en prend à la météo, un ministre qui a fait une trouvaille géniale : C’est surtout sur les routes inclinées que ça pose problème…Quelle idée aussi, ces cons des Ponts et Chaussées d'aller faire des routes inclinées !

Et Sarkozy qui s’en mêle avec sa petite voix de corneille aux nombreuses entorses grammaticales. Une cacophonie d'impérities désastreuses ! Grotesque, tout ça. Vu d’ici, honteux…

La cinquième puissance mondiale, avec son avion présidentiel doté de chambres - on ne sait jamais à quel moment elles peuvent surgir, les pulsions de la libido !- connexion internet, salle de bain et tout et tout, qui crie au loup parce qu’il a neigé ! En hiver, en plus !

La Pologne en retard ? En retard sur la bêtise ? Oui, un peu.

Les Polonais haussent les épaules. Ils ne sont pas mal élevés, contrairement à ce que bavait ce voleur de Chirac. La preuve, ils haussent les épaules, simplement. Ils pourraient se montrer beaucoup plus insidieux et goguenards.

Ils aiment la France comme on aime une grande sœur… Peut-être même qu’ils la plaignent, in petto.

Et moi qui vis avec eux, je me demande ce que mon pays a fait au monde pour être tombé sous la férule de ces bouffons ridicules qui le déshonorent à chaque fois qu’ils ouvrent la gueule ou, pire, qu'ils prennent une décision.

C’était mon coup de gueule du lundi.

Demain, nous en reviendrons à la littérature.

Française bien sûr.

Un truc qui ne les intéresse pas. Et c'est mieux comme ça, en fait.

12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.12.2010

Propos délirants du début 2007 et d'un réactionnaire en écriture

Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.

Ils ont dit que le monde avait changé mais ça n’a pas beaucoup de sens parce que quand on dit que le monde a changé c’est qu’on dit qu’il faut faire autre chose très vite pour vivre sinon « dans » du moins « avec » ce monde et qu’on est déjà foutrement en retard, qu’on est en train de courir après un train qu’on n'avait pas vu passer ou qui n'était pas à l’heure, ou alors à celle d’hiver alors qu’on était en avril, ou bien qui allait trop vite, ce train.Je veux dire que la manière de penser le monde était sclérosée tandis que le monde, concept effrayant tant c’est métaphysique, il mouvait, lui.

Toujours au profit des mêmes, mais il bougeait.

On peut aller loin comme ça, c’est-à-dire à peu près nulle part. En tout cas jamais où on avait prévu d’aller mais où le monde veut aller, dans une logique étrangement autonome. On l’accompagne en quelque sorte comme un cavalier qui ne maîtriserait pas son cheval. Si je veux dire un monde que je ne vois pas bouger, quoi écrire qui puisse être compris et lu avec plaisir par ceux qui ont couru avant moi, qui ont déjà sauté dans le wagon alors que je m’essouffle, moi encore, à courir sur le ballast et en agitant les bras pour signifier qu’ils ont oublié un voyageur qui voulait bien faire le tour du problème avec eux ?

Ça m’étonne toujours, moi, que le monde change de rue sans prévenir les hommes.

Je me dis depuis que je suis tout petit que les hommes doivent bien y être pour quelque chose tout de même, comme quand j’étais môme et que mon voisin se lamentait qu’on allait saigner son cheval à l’abattoir parce que maintenant c’étaient des tracteurs qu’il fallait pour semer du pain et si on voulait rester un paysan comme l’avaient été son père et son grand-père et tous les autres avant lui.

Comme aussi les mineurs de Longwy, un beau matin on leur a dit de circuler, qu’il n’y avait plus de place dans le monde qui avait changé pour leurs pioches et leurs sales gueules noires et hop, à la rue, vidés, bons à rien, vos maisons vos femmes et vos enfants démerdez-vous, nous on s’en fout on s’en va dans le monde. Les Lantier et autres Maheu se sont bien extirpés de leur trou, ont tapé du poing et lancé des pierres contre les changeurs du monde, mais rien n’y a fait.

Un monde qui change c’est comme un rouleau compresseur et c’est toujours plus fort que les gens qu’il tue. Evidemment.

C’est cruel un monde qui va son p’tit bonhomme de chemin sans demander leur avis aux hommes.

Ou alors c’est qu’on est déjà morts et on ne voit rien venir. Ça serait normal pour des morts de ne rien voir qui bouge, mais nous qui mangeons des bonnes recettes de viande en sauce ou des poissons frits extirpés de la mer océane, nous qui pensons des trucs, buvons du vin, nous promenons dans les sous-bois et les chemins que les ornières de décembre ravinent, jouons au ballon avec les enfants, on n’est pas morts, tout de même.

Ou alors c'est qu'on naît mort.

Ça n'est pas compliqué : quand on ne voit pas tout c’est qu’on est sot comme un âne ou mort. On n'est rien de tout ça à ce que nous prétendons. Alors il faut comprendre que nous comprenons le monde d’abord avec les satisfactions du ventre et que la tête suit, mais après, en décalage, un peu comme ces étoiles d’été, couchés qu’on est après dîner sur l’herbe où naviguent des aoûtats et qu’on contemple là haut des lumières qui sont mortes depuis trois mille ans ! Faut surtout pas essayer de remonter la lumière. On n'est pas équipés pour ça dans nos têtes et ça donnerait des vertiges tels que nos vies en sombreraient assurément dans la folie. Et puis qu’elle soit morte ou vivante cette lumière, elle n’en garde pas moins son bel éclat mystérieux.

Ne nous agaçons pas de réalité !

C’est pas un grand livre mais la réflexion est bien aiguisée.

J’ai lu quelques pages de ceux qui galopent jusqu’à la source des rayons lumineux, ceux qui ont vu aussi qu’un nouveau train était né et qui allait vite et qu’il fallait se dépêcher de grimper dedans si on voulait continuer à faire des pages qui tiennent la route.

J’étais en train de rêvasser comme un couillon avec Maupassant et Stendhal et les autres que vous connaissez aussi bien que moi, mieux sans doute. Enfin, autrement. Un peu de Giono aussi. Je voulais chanter comme eux, pas aussi bien évidemment, mais chanter avec leurs partitions. Des vieux trains à vapeur tout ça, tout propres, trop brillants pour circuler dans un monde poussiéreux, des trains avec des phrases et des virgules partout, qui coupent la conversation et des paragraphes aussi pour bien caler la pensée descriptive. Des points itou pour reprendre son souffle et le temps de digérer l’immédiat posé en amont. Parfois, vicieux, malin comme une belette, un passé conditionnel deuxième forme, pas facilement dissociable d’avec un imparfait du subjonctif, c’est vrai, mais qu’importe, on s’en fout du coup de pinceau, pourvu que la toile soit belle.

Ces vieux trains-là, c’était la préhistoire du déplacement.

Ils ont eu leur glorieuse utilité et ont transporté des hommes bien loin, cheveux aux vents par la fenêtre qu’on pouvait encore ouvrir à condition de ne pas passer sa tête au dehors au risque de la perdre et ils étaient si paisibles ces trains que les vaches s’arrêtaient de brouter pour les regarder passer.

Mais i sont foutus.

Toujours aussi beaux mais sur des voies de garage où batifole le chardon entre les rails et ils ont encore, c’est bien, beaucoup de visiteurs pour venir caresser leur vieille échine. On se promène là-dedans et on discute avec Sorel ou Rastignac, des fois dans un wagon un peu plus moderne avec Bardamu. Toujours quelque chose à raconter, des amours, des crimes, des avarices, des parties de chasse ou de jambes en l’air - plutôt suggérées celles-ci - des complots, des belles femmes, des arrivistes, mais surtout en prenant son temps de dire, en digressant à l’envi, en musardant sur la syntaxe et le verbe, où et comment ça s’est passé, la saison, la couleur des nuages, l’histoire des aïeux de celui qui a trahi ou qui a été trahi, voire qui est mort.

C’est ça qui les a essoufflés, ces gars là, et c’est là que le foutu monde a changé sans le dire, en catimini.

Le monde a filé à l’anglaise, à la française disent les Anglais, mais ne chipotons pas sur les gamineries vexatoires, le monde a glissé entre nos gros doigts.

Plus d’histoire à dormir debout. Avec des oiseaux qui pépient là, dans les lauriers en fleurs. Qu’est-ce qu’on s’en fout des oiseaux et des lauriers en fleurs à l’heure qu’il est ! Est-ce que ça ajoute quelque chose à l’histoire dont on est déjà rassasié ? Plus d’histoire ! Ou alors racontée vite fait, brossée à l’essentiel avec des mots rapides et bien aiguisés comme des lames qui peuvent couper des deux côtés.

Si on veut plaire à tout le monde il ne faut séduire personne.

Avec des fautes si possible, parce que l’orthographe ça entrave le libre cours de la pensée poétique, les mots sont parfois des murs infranchissables tant ils sont lourds de lettres inutiles, muettes, des ph aux éléphants, par exemple, quelle ringardise scolaire !

Le verbe à l’infinitif, pathétiquement seul entre deux points, ça c’est une trouvaille, le point d’orgue d’une pensée trop riche pour ne pas être mystérieuse. Là, la lecture s’affole, tâche de saisir au vol une émotion sublime qui lui échapperait. Le fond de l’art est frais. Ça me donne des frissons parce que je suis un gars qui suit pas bien le fil et que j’arrive pas toujours à saisir la douleur, la peine, l’espoir, l’angoisse ou la jubilation de celui ou de celle qui essaie de me parler comme ça. J

Je ne critique pas, je n’en ai ni l’envie ni le goût ni la compétence. Je discute. Je dis comme il faut penser vite et bien dans ce désordre impeccablement construit et que j’ai du mal.

Ça n'est pas de la critique : Un gars qui se noie il appelle au secours, il ne remet pas forcément l’existence de l’eau en cause.

Je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas lire sur un fond musical incitatif qui n’existe pas dans mes situations directement vécues, avec une émotion qui a un visage et qu’il faudrait que je m’approprie tout ça sur mon siège, avec un gars qui tousse à côté de moi . C’est vieux ce que je raconte là mais c’est comme ça qu’ont commencé à mourir les vrais raconteurs. J’ai connu un tas de gars qui n’ont jamais voulu lire Octave Mirbeau parce qu’ils avaient vu le journal d’une femme de chambre et d’autres qui n’ont jamais ouvert Darien pour avoir regardé Louis Malle.

Les raconteurs ont essayé de suivre un moment le train en causant comme des images mais ils n’y sont pas arrivés parce que des images il y en a beaucoup et elles défilent trop vite. Une plume ou des doigts sur un clavier ça peut pas créer l’illusion fugace d’une image ou alors il faut être sacrément véloce et qu’un seul mot puisse en signifier en même temps trois cent au moins.

Ben alors, qu’est ce que ça te fout de pas tout saisir dans un texte ? Mets y ce que tu veux. Ben oui, mais je n'ai pas besoin de lire pour ça. Ou plutôt, l’autre n'a pas besoin de m’écrire…Pourquoi me décrire une vision du monde aussi sensible et intelligente soit-elle si j’ai la mienne et que je ne décrypte pas la sienne ? Un train, c’est fait pour que des voyageurs montent à l’intérieur et c’est un peu comme en musique un accord inlassablement répété ça peut être une source d’une vive émotion pour celui qui joue parce qu’en même temps il y a des images et des souvenirs ou des espérances qui défilent dans sa tête, visibles que de lui-même. Mais celui qui écoute ?

Si j’veux construire un monde illusoirement à moi tout seul, j’vais à la pêche dans le Bug et je mets ce que je veux dans ces remous frontaliers aux couleurs qui changent tout le temps et où s’agitent des gros poissons blancs que capturent les moines orthodoxes.

Ceci dit en passant, ils m’ont invité une fois à en goûter, les moines, de leurs poissons, parce que j’étais là à rêver le cul par terre et que je me disais qu’il suffisait d’un remous de rivière pour séparer des mondes et déclarer des guerres. Un régal, n’eût été leurs marmonnements métaphysiques à l’heure du déjeuner que j’eusse, oui, j’eusse, j’use du j’eusse à ma guise parce qu’il s’impose à moi comme un outil qui est là à sa place pour dire ce que je dis, j’eusse donc collationné avec un plaisir décuplé.

Voilà bien une phrase qui est inquiétante parce que ça manque de coupures et de virgules et on dirait bien, plus haut là-bas, que ce sont les poissons qui ont marmonné des métaphysiques. En fait les incorrections de la syntaxe, de la construction et le déficit de ponctuation, c’est des anacoluthes, comme Baudelaire avec son albatros exilé sur le sol au milieu des huées avec des ailes de géant qui l’empêchent de marcher, cité par tous les théoriciens coupeurs de poils de cul en quatre de la métalangue.

C’est ça que j’essaie de dire.

J’ai essayé de voyager dans des pays littéraires avec des vieux trains qui roulaient au charbon et en construisant une histoire qui commençait par renseigner qu’il pleuvait ce matin-là ou qu’on était au mois de janvier et que Pierre ou Paul étaient des cordonniers ou des instituteurs. Pour un peu j’aurais poussé la niaiserie à les commencer par il était une fois, mes histoires qui avaient une chronologie linéaire et qui s’inscrivaient dans le temps qui passe, temps qu’on croyait qu’il était comme une flèche, un trait, disons un vecteur orienté toujours dans la même direction. On croit ça encore parce qu’on se voit vieillir à coups d’hiers d’aujourd’huis de demains et surtout de peurs ; Mais on sait maintenant, enfin on croit savoir, que le temps et l’espace c’est pas comme ça du tout et si on va en avant on peut aller aussi en arrière et même que ça n’est plus stupéfiant du tout de considérer qu’un corps peut être à deux endroits différents à la fois, avec un don d’ubiquité donc si j’exagère un peu, qu’un corps puisse s’emparer de ses rêves et superposer son réel et les disposer comme des sédiments de la mémoire.

Le passé et le présent, le futur un peu moins, ne sont pas si opposables l’un à l’autre qu’ils en ont eu l’air.

Alors si on veut vraiment raconter une histoire, car quoi raconter sinon une histoire même si c’est une histoire qui n’existe que par une vision fulgurante contraignante et désordonnée du monde, un roman, tranchons le mot qui rebute tant les abonnés du TGV remonteurs de lumière, il faut aussi qu’elle soit dans cet esprit-là et non tout imprégnée des erreurs du passé qui ne comprenaient de la fuite du temps qu’une expérience unilatérale et dirigée dans le même sens, celui de l’angoisse du saut final. Je trouve qu’un roman qui ne suit pas la chronologie est un roman qui colle à la chair dont il est fait. Comme un poulet de grain. Nos émotions, nos peurs, nos joies, nos désirs racontables comme indicibles, n’ont pas non plus à être subordonnés au présent. Il arrive qu’on soit dans le sens des aiguilles de la montre, mais il arrive seulement et des fois ce que nous ressentons de profondément vrai en cet inconnu qui nous habite, et que nous considérons comme digne d’être transmis, est un volcan à l’irruption actuelle mais aux racines tellement anciennes, alternant tour à tour leurs places dans l’instant, s’éloignant, revenant, se mariant pour faire un présentement vécu.

Je tâchais - j’ai bien dit je tâchais - donc d’écrire un peu comme mes glorieux modèles parce que je trouve ça beau. J’aurais tout de même dû considérer que ce qui était beau à la fin du 19ème et au début du 20ème reste bien entendu beau mais ne peut pas prétendre dire notre ère et en flatter l’esprit.

Pourtant j’ai toujours été un moderne. Je ne l’ai jamais trouvé ni beau ni humain le monde qu’on nous proposait et j’ai grillé une bonne partie de ma vie à gueuler qu’il fallait le changer, en agissant dans ce sens-là aussi, ce qui comporte de gros risques, et en refusant de faire longtemps le même métier et en traînant dans tous les milieux, des couloirs jaunes de la fac aux fréquentations les plus interlopes de la violence et de la nuit et jusqu'aux verrous crasseux de la force républicaine.

C’est quand même désolant de passer sa vie à vouloir changer le monde et que ça soit les autres qui vous disent : eh, coco, oh, oh, le monde a changé !

C’est comme ça.

Et je suis bien content qu’on m’ait alerté parce que j’allais continuer avec mes histoires à la noix de coco, en automne dans le marais poitevin ou je n’sais où avec des frênes qui tremblent dans des brouillards et des corneilles qui picorent les labours, et mes souvenirs fantasmés ou réels dont à juste titre personne n’a cure. Y’a un copain en France, un écrivain, tiens, je peux bien vous dire son nom après tout, on est pas là pour se faire des cachotteries et il ne m’en voudra pas, Denis qu’il s’appelle et on s’est tenus bras dessus bras dessous vingt-cinq ans durant avant que je ne quitte la France et il m’écrivait un jour que les ateliers d’écriture étaient bourrés de gens qui voulaient écrire mais qui ne lisaient jamais. Tout pour ma gueule, c’est la morale des temps modernes, qu’il a conclu Denis !

Pour écrire des choses c’est vrai que y’a pas besoin d’avoir lu des bibliothèques entières mais quand même là comme partout ailleurs y’a un minimum de complicité qui s’appelle l’échange. Il a raison Denis. Tout pour ma gueule. Ecoute ce que j’ai à raconter. On discutera après si on a le temps.

Ça doit être le changement de monde. Pourtant Denis, je sais qu’il est ponctuel et il n'aime pas louper son train mais celui-là va peut-être plus vite que ses yeux. En tout cas il n'a pas aimé et moi j’ai aimé qu’il me fasse part de son cruel sentiment.

Qu’il ne s’inquiète pas, Denis, ateliers ou pas, même dans les blogosphères du changement de monde c’est tout pour ma gueule. J’ai écrit un tas de textes là-dedans et j’en ai lu beaucoup, beaucoup, ponctuant ça et là mon passage d’un petit commentaire. Y’en a là qui écrivent, écrivent, noircissent du blog à qui mieux mieux, des logorrhées de considérations parmi lesquelles des choses bien, et qui jamais, jamais ne viennent foutre un coup de clic pour savoir ce qu’écrit le voisin. J’ai fait l’expérience. Du m’as-tu-vu dans mon joli blog et si tu viens à étouffer dans le tien tu peux crier au secours là-dedans personne ne viendra t’entendre.

Du changement de monde ça ? Allons, allons je n’y vois là que les vieux sentiments qui régissent la nuit des temps.

Tout pour ma gueule.

Non. En vérité, le monde n’a pas changé parce son propre justement c’est de changer tout le temps. Le monde changerait s’il s’immobilisait tout à coup et c’est nous, décalés, qui réclamons plus d’inertie et la question qui obsède en cet instant le clavier sur lequel je m’excite bêtement est de savoir si j’ai envie, si je sais, ou si je suis capable de l’accompagner plutôt que de rester à rêvasser à mon obsolète convenance, car quand même par-delà le plaisir d’une écriture il y a aussi ce qu’on veut de son devenir. Est-ce que la façon dont on écrit est subordonnée aux virtualités changeantes d’un monde que l’on comprend et avec lequel on fait corps ou est-ce que cette façon de dire les choses est une manière de survivre en dépit des manières lunatiques de ce monde ? La liberté totale s’impose là comme partout du moment que celle des autres n’en est point altérée : que chacun chante comme il le veut et que chacun écoute ce qu’il lui plaira d’écouter.

STOP !

Ça, ça n’est bougrement pas vrai parce que l’écriture est une marchandise, délicieuse j’en conviens, mais une marchandise et vous me pardonnerez - ou non peu importe - ces notions marxistes lycéennes éculées, une marchandise où la valeur d’échange a supplanté depuis belle lurette la valeur d’usage avec la bénédiction onctueuse de quatre-vingt dix-neuf pour cent des éditeurs, des distributeurs, des libraires et in fine des écrivains et en dépit de quelques-uns parmi les meilleurs qui ont organisé la résistance et ont pris le maquis en se servant intelligemment des outils de ce qu’il convient d’appeler l’adversaire médiatique.

La plupart des écrits marchands ne sont pas des écrits du cœur mais bien du cul, ce dernier même très discret.,mais un cul discret reste un cul. Je veux dire des trucs bien mis en évidence pour que le monde marchand puisse y rentrer à son aise et y faire son marché, une écriture prostituée à une demande vaguement sociale puisque fabriquée, mais même la prostitution peut s’exercer avec talent et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne digresse point car seulement la moitié de ma susdite revendication selon laquelle tu écris comme tu veux et je lirai comme j’ai envie est juste puisque côté lecteurs, il y en a encore beaucoup, mais peut-être n’ai-je connu aimé et fréquenté que des ringards, qui ne peuvent pas rentrer dans les nouvelles modalités de l’écriture du monde. Le côté lecteur est donc bien obligé de lire ce qui est publié de littérature s’il ne veut pas sombrer dans l’archaïsme comme moi ou pire encore, si, si, mais je crois qu’il est armé pour cela, dans les romans à quatre sous, de la cervelle de grimauds et grimaudes servie comme du foie gras.

A ce propos, j’avais beaucoup aimé la réponse que fit François Bon à un de ses visiteurs du Tiers Livre qui contestait à Tumulte sa qualité de roman, mais que si bien sûr avait dit l’écrivain parce que justement il ne fallait pas se laisser déposséder du concept roman en le laissant à l’exclusivité des faiseurs de trois cent cinquante pages d’une vague histoire de cul où s’agitent deux ou trois personnages. J’ai cité de mémoire bien sûr, juste pour illustrer d’un trait la réalité des rayons de librairies. Ils sont tellement mazoutés par une marée de parutions intellectuellement obscènes mais aux quatrièmes de couvertures alléchantes et au bourrage de crâne tellement assommant qu’il faut, si l’on aime lire encore et qu’on n'est pas bien renseignés, soit qu’on n'a pas le temps ou soit que, bien que grand lecteur, on ne suive pas les circonvolutions du petit monde littéraire et de ses enjeux, qu’il faut, disais-je, être vigilant sur ce qui est proposé…

Ou alors - et c’est ce qui se passe le plus souvent - on en revient aux valeurs sûres, aux vieux trains qui ont vu du pays et qui ne décevront pas. C’est que le jeu est inégal et j’affirme tout de même qu’écrire abscons à tout prix parce que le monde serait abscons, hé bien ça n'est pas gentil pour une foule de lecteurs parce que ce qu’ils aiment lire, archaïque certes mais de qualité, ne verra plus le jour que dans des manuscrits passés sous le manteau.

Il va sans dire, mais je le dis quand même, que mon propos élimine d’emblée la pédanterie de ceux qui croient qu’ils aiment tels ou tels livres parce qu’il sont sortis d’un milieu qui a la réputation de faire de belles œuvres hors champ d’application de la pollution exclusivement marchande ou qui disent détester, parfois dans les deux cas sans avoir lu, tels autres parce qu’ils sont des narrations stricto sensu ou qu’ils ont été publiés par des éditeurs à la réputation douteuse. Le bon goût est plus exigeant et plus compliqué et ça ne marche pas comme le tri sélectif des déchets du développement durable et il arrive que la littérature au sens noble produise de véritables merdes et qu’un diamant s’égare par inadvertance ou ignorance dans une poubelle.

C’est rare mais ça peut arriver.

A propos d‘archaïsme je m’arrête une seconde sur Brassens qui reste un de mes poètes de prédilection boudé par une bonne partie des muscadins de la poésie parce qu’il était un chanteur alors que justement l’astuce était de faire passer la poésie sur le mode populaire afin que le plus grand nombre y ait accès. Un internet avec des moustaches et une guitare. C’est un poncif mais sans Brassens Villon serait resté inconnu de beaucoup plus de gens qu’il ne l’est en vérité même si un seul poème ne suffit pas à qualifier une rencontre avec une œuvre, j’en conviens. A un journaliste qui lui disait donc qu’on le taxait en coulisses de passéiste il répondit d’abord en forme de syllepse qu’il n’aimait pas le mot avant de préciser : avec ce hiatus au milieu. A un autre qui formulait à peu près la même critique un peu plus littéraire puisqu’il s’agissait cette fois d’archaïsme il dit que oui bien sûr mais que ceux qui lui reprochaient d’employer un vocabulaire suranné étaient ces mêmes qui fouillaient les brocantes à la recherche de vieilles lampes, alors tout est absolument relatif, n’est-ce-pas et écrivons comme nous le voulons chaque lecteur y reconnaîtra bien le sien, moderne, archaïque, poétique, vulgaire ou politique, un jour ou l’autre.

Mais

Confronté à cette incapacité à comprendre totalement les nouvelles formes autant qu’à les écrire, nouvelles formes qui pourtant j’en suis certain sauveront un moment l’écriture et la littérature du naufrage de leur époque, mais seulement de leur époque qui n’est point éternelle et dont les choix ne sauraient être universels , parce qu’elles sont en harmonie avec des hommes virtualisés et de plus en plus complexes et surtout parce qu’elles détournent intelligemment vers l’intérieur poétique les abstractions matérielles de l’empire exclusivement marchand, il ne faut pas le perdre de vue un seul instant même si de faux puristes écervelés revenus de tout sans avoir jamais mis les pieds nulle part trouvent que ça fait ceci ou que ça fait cela. Je fais donc mienne l’observation publiée chez Corti selon laquelle l’écrivain sachant qu’il n’a plus aucun enjeu médiatique à attendre de son travail peut enfin se consacrer à l’absolu intime de son écriture. J’en suis et je remercie ce Georges Picard de l’avoir énoncé avec force. Sans enjeu la littérature redevient un art à part entière, une activité plus humaine et plus haute que toute autre puisque débarrassée des préoccupations de la reconnaissance immédiate et éphémère du plus grand nombre.

Elle est là, la résistance des écrivains, écrire en dépit des créneaux des éditeurs à l’affût des coups juteux, des faux libraires en carton bouilli et des monopoles de la distribution cybernétisée à outrance. Ecrire pour entrer en guerre contre ceux qui tirent les ficelles et les cordons des bourses, même dans notre propre camp où ils sont nombreux et avancent masqués. Le pouvoir doit changer de mains, de l’absolu du marketing glisser à la relativité de la plume, et je suis certain que les écrivains, ceux dont la seule ambition est l’écriture, sortiront vainqueurs de la confrontation même si beaucoup, dont je suis sans doute, y mourront en soldats inconnus, sans même avoir vu le point du jour.

Mais l’enjeu est de gigantesque taille. Nous verrons bien car, reprenant ce que je disais au tout début de ces intempestives cogitations, le monde est un concept métaphysique, un fourre-tout du flou, un prétexte bâtard et exempt de toute intelligence concrète.

Le monde n’est rien sans les hommes et les hommes, jusqu’à preuve d’un contraire fort hypothétique, c’est quand même nous.

Points. De suspension bien sûr.

12:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.12.2010

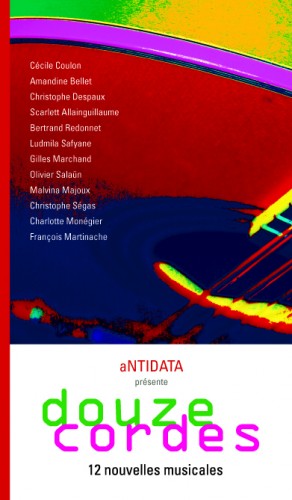

Douze cordes

Les éditions aNTIDATA viennent de publier un recueil de 12 récits thématiques sur la musique, auquel j'ai participé à hauteur d'un : La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?

Les auteurs : Cécile Coulon, Amandine Bellet, Christophe Despaux, Scarlett Allainguillaume, Ludmila Safyane, Gilles Marchand, Olivier Salaün, Malvina Majoux, Christophe Ségas, Charlotte Monégier et François Martinache

L'an passé j'avais publié une nouvelle, La souricière, dans un autre recueil, Capharnahome.

Bonne lecture à tous et à toutes, donc, si le coeur vous en dit....

11:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.12.2010

A la tienne, Etienne !

Boire. Ecluser. Téter. Siffler. Chaner. Picoler. Tisser. S’en mettre entre le nez et le menton. Caresser la bouteille. Trinquer...

Boire. Ecluser. Téter. Siffler. Chaner. Picoler. Tisser. S’en mettre entre le nez et le menton. Caresser la bouteille. Trinquer...

Le langage ne manque pas de ressources pour qualifier la passion de boire, toutes plus allégoriques les unes que les autres.

Je les ai à peu près toutes essayées, sous toutes les coutures. Cinq ans et demi maintenant que je n’ai pas trempé la moindre lèvre dans le moindre élixir des illusions. Sans contrainte, juste un message à l’intérieur qui s’est imposé comme vital. Vient un moment où l’illusion est de moins en moins illusoire et de plus en plus inopérante, confrontée à la connerie humaine.

Maintenant que je peux un peu réfléchir sur le sujet, je crois que je n’ai jamais su boire, en fait. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas su.

Parce que je demandais à ce que les ivresses soient permanentes, et, forcément, ça ne peut que tomber dans l’ivrognerie, le principe même de l’ivresse, son immense plaisir, son génie, étant d’être éphémère, discrète, égoïste. En soi.

Elle est un basculement sensuel perché sur un équilibre très précaire. Son paroxysme est fragile comme du verre de cristal et sa frontière avec le malaise et l’incohérence intérieure ténue. Tenter de la faire perdurer, c’est la tuer dans l’œuf. Par essence.

Mais quel plaisir que ce premier verre, fin de matinée, une terrasse, des gens sur le trottoir et des solitudes multiples, ce premier verre dans lequel se diluaient toutes les incertitudes et toutes les angoisses ! Un fourmillement d’idées aussi qui apparaissaient toutes plus éloquentes les unes que les autres et comme le monde paraissait soudain paisible, sans agressivité !

A partir de ce moment-là, il eût fallu retourner à mes moutons. Redescendre. Mais c’est inhumain de fuir une colline où l’on est bien pour s’aller vautrer dans le quotidien.

Un autre, puis un autre et le prisme se renverse, le beau devient laid, pas comme des compléments nécessaires du monde, mais comme de féroces antinomies, sans modus vivendi. Trop tard. Comme quand on est malade et que plus rien ne nous plaît.

L’ivresse trahie dans ce qu’elle est fulgurante, se venge et sur le nirvana entraperçu ouvre soudain les portes d’un enfer.

Une simple erreur de calcul : L’ivresse n’est pas proportionnelle aux grammes d’alcool, mais inversement proportionnelle, jusqu’à une certaine limite que l’homme pondéré saura trouver.

Mais un homme pondéré a-t-il besoin d’ivresses ? J’en doute. Il se saoule de sa pondération. Insoluble dilemme.

Et c’est cette limite, contradictoirement, que je trouvais désastreuse. S’imposer des limites quand on ne cherche justement qu’à les faire reculer. On se mord la queue.

Les limites, je les trouvées dans l’abstinence totale. Sans effort.

Et j’ai vu que le monde laid, mesquin, il était bien plus laid et plus mesquin que je ne le pensais encore, mais cette laideur avait perdu toute son efficacité destructrice. C'est-à-dire qu'elle me concernait beaucoup moins.

Ce qui me fait sourire aujourd’hui, c’est que ceux qui critiquaient, faisaient la moue, jugeaient, qui étaient farouchement indignés par la recherche de cette ivresse-là et m’en faisaient le reproche - milieu professionnel surtout - avaient des arguments d’une telle lourdeur, d’une telle tristesse, d’une telle vulgarité, d'un tel désespoir de vivre, qu’ils ne me donnaient qu’une envie : fuir encore plus loin dans les vapeurs pour ne plus les entendre, tant ils ressemblaient à des panneaux publicitaires à la gloire de l'ennui !

Comme ça n'était pas des pervers - le pervers poursuivant le dessein inverse de son discours - ça devait être des cons, ce qui me faisait leur opposer cette maxime populaire, sans doute pas très juste parce que j'en ai vu beaucoup qui cumulaient les deux états, mais qui a quand même son charme :

Mieux vaut être saoul que con, ça dure moins longtemps.

11:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.12.2010

L’exil des mots

Texte écrit au printemps 2006 pour l'ouverture d'un premier blog " Exil volontaire", puis remis en ligne en juillet 2007 à l'ouverture de ce blog-ci.

Mon premier texte en Pologne, écrit pour le numérique.

Il est déjà une partie de mon histoire.

Il est ici un peu modifié. A peine.

*

Ce n’est point là Jersey et ce n’est point Guernesey. Et quand bien même. Ce n’est pas un Badinguet - quoique les arcanes de nos institutions en fourmillent - qui m’a conduit là, et je n’ai pas l’envergure d’Olympio.

Poétique. Parce que politiquement, ça n’a pas toujours été très reluisant.

Non.

Ici, il n’y a pas de mer et il n’y a pas d’Anglais. C’est dire comme on y est bien. Pourtant, je les aime bien, les Anglais, moi. J’en ai connu quelques uns, autfoué, et qui n'étaient pas tout à fait Américains.

En se proposant de trottiner jusqu’à l‘Oural, l’Europe musarde pour l'heure sur la berge de ce cours d’eau tumultueux. Elle prend son temps, l’Europe, et elle a peut-être raison : C’est en traversant ce fleuve que le conquérant au bicorne et à l’ulcère à l’estomac a débuté son enlisement.

Enfin, c’est une cruelle métonymie que je dis là. Je veux parler de l’enlisement et de la mort de quatre cent mille pauvres bougres, soldats de toutes nations.

J’aime venir rêvasser sur ces berges.

Le printemps continental pointe son nez et je n’y suis pas venu de tout l’hiver. Difficile de rêvasser, même pour un rêveur, quand l'air qu'on respire est à moins trente deux. Je n’avais jamais vu un thermomètre avec un moral aussi bas. Une vraie dépression, toute livide, avec des larmes de glace qui dégoulinaient sur d'invisibles visages.

Plus loin, là bas, dans l’autre pays, celui qui n'aime pas qu'on dise son nom, je vois une ville qui résonne comme si elle était bretonne et que des embruns salés venaient fouailler ses remparts. C'est une forteresse. Brest. Avant, c’était Brest de Lituanie, Brest litovsk. La ville au traité honteux, selon le rusé Oulianov qui s'y fit rouler par plus rusé que lui.

Cette forteresse-là a connu des tempêtes bien plus dévastatrices et humiliantes que celles qui font rage à la pointe du Raz. Ballottée d’une carte d’identité à l’autre, sans même prendre le temps de la lire jusqu’au bout. Polonaise un peu lituanienne, puis Russe, puis Allemande, puis à nouveau Polonaise à part entière, puis encore Russe, puis Allemande une nouvelle fois, puis Soviétique, puis…puis plus de Soviétiques, alors Russe, finalement, mais blanche.

La forêt me cache la steppe mais je la sais se dérouler derrière, tout près, sous la course du vent. Mes pieds sont bien là, sur un tapis d’herbes jaunies par trois mois de neige, mais mes yeux voient presque jusqu’à Moscou.

Il y a un vieil homme.

Il pêche. Il s’en fout des steppes et du vent.

Ce vieil homme, si j’en juge par le relief accidenté du visage, a feuilleté des pages effrayantes d’Histoire. Il s’en fout aussi, je crois. Je l’interroge de mes yeux de curieux. Il me sourit gentiment. C’est le seul langage que nous ayons en commun. Un sourire.

L’Histoire, elle est aujourd’hui sur ce bouchon qui frétille sous les vaguelettes et qu’il ne quitte des yeux que pour me sourire. Son peuple a été trahi, vendu, écartelé mille fois, son jardin a été dévasté par des ogres aux dents ruisselantes de sang et il me sourit, à moi l’étranger.

C’est vraiment un homme.

Je suis venu jusqu’à cette frontière. Sans dictionnaire. Seulement avec ma guitare, des partitions de Brassens et des feuillets de manuscrit chiffonnés et jamais publiés.

Je ne comprends pas un mot de mon exil. Alors ils prennent toute leur signification musicale, les mots. Ils sont faits pour être entendus et devinés. Je ferme les yeux et j’entends des gens qui disent des choses intéressantes. Ils échangent des idées et des émotions, même à l’épicerie de mon quartier. C’est splendide de voir ces hommes et ces femmes qui fabriquent des mots qui ne veulent pas causer à mes oreilles. Pourtant, je suis sûr qu’ils voient le même monde que moi. Ils en parlent autrement.

Je me sens seul. Mais ça n’est pas douloureux. Au contraire. Quand j’étais chez moi, les pieds dans l’Océan, je savais lire la musique des mots et je me sentais seul quand même, de plus en plus seul. Parce que lorsqu’on connaît trop la musique on finit par ne plus écouter les paroles.

L'exil des mots n'a pas de frontière. Il suffit souvent d'un ciel de lit pour qu'ils ne soient plus chez eux et contraints à l'exode.

Et tu as raison de les aimer, les mots, Poète. Ils sont tous à toi, même ceux que tu ne connais pas. C’est en continuant de les chanter que tu feras sourire les vieillards à la pêche et empêcheras que les villes soient meurtries, d’un char à l’autre.

Si, des fois, furtivement, j’essuie une vieille larme, elle ne prend sa source qu’au désespoir de cette naïve espérance.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.12.2010

Vases communicants : Feuilly sur L'Exil

Me voilà donc invité sur l’Exil, site que je connais bien pour le fréquenter tous les jours. Par certains côtés, je ne suis donc pas trop dépaysé, même si pour une fois c’est moi qui tiens la plume. Mais d’un autre côté, je me retrouve en Pologne et là, c’est plus compliqué. Je ne connais rien à la Pologne, moi ! Heureusement, il y a toujours les livres… Ceux-ci sont toujours d’un grand secours quand il faut nous tirer d’embarras. Alors, puisque Bertrand a quitté la douce France (oui, c’était avant l’ère Sarkozy…) pour se transformer ici, bien loin de sa patrie, en écrivain français, je vais lui parler d’un Polonais qui, lui, s’est mis à écrire en français après avoir beaucoup voyagé.

Je veux parler de Potocki, l’auteur du « Manuscrit trouvé à Saragosse ».

Notons aussi qu’il a ouvert le premier salon de lecture gratuit à Varsovie, ce qui nous le rend assurément sympathique.

Mais au-delà de ses récits de voyage et de ses travaux historiques, c’est évidemment le « Manuscrit trouvé à Saragosse », écrit en français, qui l’a rendu célèbre.