27.09.2011

L'Exil des mots, au poids et au goût

Je viens d’en déterminer, enfin, avec la sauvegarde intégrale de tous les textes de L’Exil des mots, réunis dans un seul fichier de 2.311.618 caractères et de 862 pages calligraphiées en Bookman old Style, 12.

Je viens d’en déterminer, enfin, avec la sauvegarde intégrale de tous les textes de L’Exil des mots, réunis dans un seul fichier de 2.311.618 caractères et de 862 pages calligraphiées en Bookman old Style, 12.

L’Exil des mots a été ouvert en juillet 2007 en reprenant quelques textes d’un premier blog, Exil volontaire, ébauché, lui, en 2006.

Et c’est un voyage étrange que de remonter pas à pas tout ce qu’on a pu soi-même écrire pendant cinq ans. On arpente sa propre histoire en écriture, on suit à l’envers le cours d’une rivière dont on a patiemment creusé le lit et on ne reconnaît pourtant pas toujours les sons cristallins de l’eau. On se surprend même parfois à aborder un méandre fantaisiste, on ne sait pas, aussi, pourquoi le cours d’eau s’attarde à tel endroit pour se répandre bientôt en cascades, plus loin…On y rencontre des textes qu’on n’écrirait plus comme ça, on y lit des affirmations qu’on n’affirmerait plus, on y croise des gens qu’on avait oubliés, des commentateurs qu’on a bien aimés et qui se sont envolés, parce que ça ne collait plus, parce que ceci ou bien parce que cela...On se souvient. On sourit…On le regrette et on passe à autre chose.

Sur ces 862 pages, j’en vois, au final, comme ça, sans avoir comptabilisé, d’un simple coup d’œil, 400 dignes d’intérêt.

Et tout cela, loin de me dépiter, me réjouit. Parce que je me rends bien compte que l’écriture est vivante, faite de cette matière qui voyage avec nous, de sang et de chair, d’espoir et de révolte et de soumission et de rêves et d’amitiés et de colères, et, qu’ainsi, elle ne peut être figée comme momie dans sarcophage. Le blog est fait pour inscrire des pas au bord du temps qui passe, un peu comme un journal. Il n’est - peut-être - pas œuvre inscrite dans la pierre mais cette dichotomie n’est pas dépréciatrice à son égard. Il est autre chose. Indispensable au reste. Et peut-être que c’est le reste qui ne compte pas.

On se dit tout ça en remontant le cours de la rivière…

J’ai mesuré, effaré, que voilà bientôt sept ans que je suis un exilé. Volontaire. Qu’y-a-t-il derrière ce volontaire ? Quitte-t-on souverainement le pays qu’on aime ? Qu'on aime parce c’est le pays référence de tout ce qui nous fut constitutif ? S’arrache-t-on l’œil gauche pour mieux voir du droit ? J’en doute… Nos actes essentiels nous sont certainement imposés par l’histoire que nous avons construite en amont, une histoire elle-même subordonnée à une nébuleuse de rêves, de désirs, d’utopies, de joies de vivre, d'amères déceptions, de visions fulgurantes de bonheur … Il y a longtemps, avec la voix lactée des berceaux innocents : quand nos mots n’étaient pas encore en exil, quand la musique s’écrivait encore avec les labours de septembre, les vents de novembre et les rideaux de pluie de décembre. Sans partition. Sur des prairies nonchalantes ou le pavé crasseux des rues.

Rien de ce que nous écrivons n’est alors inutile. Dérisoire parfois. Inutile jamais.

Et, tout en creusant cette rivière qui coule je ne sais où, pendant ces quatre ans, j’ai en même temps donné naissance à Zozo, Géographiques, Chez Bonclou, Polska B Dzisiaj, Le Théâtre des choses et un autre roman actuellement en lecture à Paris. Puis à d’autres essais encore, que je n’ai pas encore présentés. Qui ne sont ni pour un blog ni destinés à l’édition papier. Qui meublent les tiroirs.

Pour l’heure, puisque je suis quand même toujours et toujours compagnon fidèle de la bourse plate, j’ai accepté de réécrire pour un éditeur qui tire à 5000 exemplaires mais qui ne donne pas du tout, du tout, dans la littérature, une trentaine de contes et légendes du Poitou. Un travail stricto sensu. Alimentaire. Suffira de savoir rendre plaisant la contrainte, en y distillant le plaisir d'écrire malgré tout. De s'isoler dans une autre dimension du pourquoi.

Et puis, on verra…L’automne et l'hiver donnent des idées qui ressemblent à des envies.

Avec tout ça, nous nous en allons trop vite vers le Grand Peut-être. Nous sommes des antinomies qui cheminons à toute vitesse. Le temps m’attriste. On ne devrait jamais remonter le cours des rivières qu’on a creusées de ses mains.

Merci à vous, lecteurs fidèles de l’Exil…Je ne vous entends pas, mais je vous sens bien là. Tout près. Chaque mois, vous êtes plus de 2000 maintenant à venir promener votre lecture sur mon écriture.

Peut-être, êtes-vous, vous aussi, en exil de quelque chose qui ne serait pas forcément un pays.

Nous nous accompagnons. Avec le respect de ceux qui ont tellement de choses à se dire qu'ils ne se parleront sans doute jamais.

Image d'un fidèle ami et lecteur : Philip Seelen

12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.09.2011

Lettre à un ami - 8 -

Cher Gustave,

Merci de ta gentille lettre et pardonne-moi de n’y avoir fait écho plus tôt. Je suis - quand je ne suis pas, à l'approche de l'hiver, penché sur mes occupations de type néolithique - dans la sauvegarde intégrale de tous les textes de l’Exil des mots, textes qui jusqu’alors étaient dispersés un peu partout dans des fichiers eux-mêmes éparpillés, incomplets, difformes.

Tout relire ainsi ce qu’on a écrit depuis plus de quatre ans est un étrange voyage. Beaucoup à trier, de positif, de neutre et de franchement négatif. Je te dirai plus longuement, bien sûr, lors d’un prochain envoi.

Je voudrais te parler aujourd’hui des mots d’une langue à l’autre, sur le plan visuel, et de la façon dont ils peuvent s’imbriquer physiquement les uns dans les autres pour former des phrases.

J’ai récupéré, pour exemple, un dépliant de l’Office des forêts polonais, traduit en plusieurs langues, et me suis amusé à comparer la structure des différentes versions dans ce simple slogan :

Familiarise-toi avec les forêts de la Région de Lublin

Ah, je vois bien d’ici ta réaction : c’est plutôt lourd et long pour un slogan de dépliant.

Oui, un slogan de dix mots !

En Anglais, ce n’est guère mieux : familiarise yourself with the forests of Lublin region. Quant à L’Allemand, juge par toi-même : Mach Dich mit den Wäldern des Landes Lublin vertraut.

D’accord, mais écoute en Polonais, trois mots seulement et l’affaire est bouclée :

Poznaj lasy Lubelszczyzny

Point final. Concision grammaticale sans l’embarras, presque la lourdeur, de toutes nos particules. L’avantage de décliner grammaticalement les mots. Tu me diras, à juste titre, que pour un latin, c’est coton de prononcer ce szcz de lubelszczyzny. Oui, c’est un peu compliqué, effectivement. Tout est dans le chuintement, il y a là deux sons presque simultanés ch et tch. Comme dans szczur, le rat. Tu entends, en fait, ch’tchur.

Jagoda rigole évidemment de mes contorsions buccales, me dit que tout ça, c’est quand même facile à prononcer et, pour preuve de difficultés plus ardues, me montre son livre d’animaux avec un magnifique lew pòłnocnowschodniokongijski.

Ouf ! Tu es toujours là ?

Finalement, mieux vaut, pour moi du moins, prendre son temps et son souffle, et allonger tout ça en un lion du Nord-Est congolais.

Qu’en penses-tu ?

Tiens, je saute du coq à l’âne, par association d’idée quand même, tu sais que Tolstoï ne s’est jamais appelé Léon mais Lion ? Lion Tolstoï, Lew Tołstoj en Polonais qui traduit littéralement le prénom Лев. Толстой Лев.

En Français on a le culot de dire et d'écrire : de son vrai nom Lev Tolstoï. Une aberration car le v n’existe même pas dans l’alphabet russe.

Au final, je te joins cette image magnifique de notre ami Philip. Parce que pas de mots. La musique de la vie, la musique des sautes de vent, la musique des solitudes, des paysages, des envies de beau. Il y a, dans cette image, quelque chose de lointain, de farouche, qu'aucune langue ne saurait sans doute traduire exactement.

Porte-toi bien.

B

Image : Philip Seelen

15:12 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

"Même à publie.net on frôle passage à structure avec salaires"

C'est ce que déclare l'Abbé François Bon dans un de ses commentaires à ses propres conneries, parce que je ne sais qui a osé s'opposer par des affichettes assez virulentes à ses dogmes numériques.

C'est ce que déclare l'Abbé François Bon dans un de ses commentaires à ses propres conneries, parce que je ne sais qui a osé s'opposer par des affichettes assez virulentes à ses dogmes numériques.

Des affichettes qui disent e.gnoble et e.mmonde.

Il ne manque pas de culot, l'ex-stalinien ! Il ne paye même pas ses auteurs, même pas en monnaie de singe, il n'envoie jamais le moindre relevé, il me doit toujours 75 euros et il pleurnichait, misérable, dans un mail rendu public, (voir les commentaires, ici), à propos de mes 13 téléchargements pour deux livres en trois ans :

"Très représentatif de nos limites.

Suis vraiment désolé.

Sais pas du tout si je vais continuer ni comment, on a tenté de faire le maximum.."

Et toute une cour béate, aveugle, lamentable de pusillanimité, caquetante et fientante, qui le suit dans ses mensonges et fourberies sinueuses.

Qu'ils cr.... !

Ignoble ? Oui !

Mais, comme dit un proverbe polonais, Le mensonge a de courtes jambes...

Surveille tes arrières, forban !

14:19 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.09.2011

Passage supprimé

Les gens d’hier, surtout ceux des champs et des bois, ne vivaient que ce qu’ils vivaient.

Les gens d’hier, surtout ceux des champs et des bois, ne vivaient que ce qu’ils vivaient.

Ils n’existaient pas encore comme décalcomanies. On ne les assommait pas chaque soir avec les tumultes des antipodes mis à feu et à sang, on ne leur disait pas de se bien couvrir le bout du nez parce qu’il allait faire froid, de se vacciner vite au risque d’être bientôt malades, sinon pour des fléaux d’antan comme tuberculose et variole, de penser comme ci plutôt que comme ça, de faire de leur argent ça plutôt que ça, de prendre bien garde à ce qu’il y avait dans leur assiette parce qu’un récent congrès de scientifiques venaient de découvrir que…

On ne leur disait pas non plus que la terre sur laquelle ils se promenaient était malade, avait la fièvre et serait tantôt inhabitable, la proie de tempêtes apocalyptiques, de cataclysmes et de naufrages titanesques s’ils ne prenaient garde à ce qu’ils faisaient chaque jour de leur poubelle, de leur auto, de leurs cartons, de leur chauffage, de leur papiers de bonbons. On ne leur disait pas que leurs enfants risquaient de mourir en vivant leurs amours ou alors qu’ils seraient peut-être des clochards, des trimardeurs, parce qu’on n’avait plus besoin d’eux pour construire, produire et imaginer un avenir bouché comme un ciel d’ouragan. On ne dressait pas chaque année la liste macabre de milliers de gens écrasés sous leur automobile, chaque commune, chaque village, chaque lieu-dit, chaque maison n’avait pas encore à déplorer un que la route avait cueilli à la fleur de l’âge.

On ne leur disait pas grand chose, aux gens d’hier. Que des broutilles. L’organisation méthodique de la peur et de l’angoisse n’était pas encore en place. Tout au plus, s’inquiétait-on vaguement, depuis que les hommes parlaient de monter voir la lune, des soucoupes volantes qui sillonneraient le firmament et d’êtres hideux débarquant des espaces sidéraux. Des inquiétudes à la Jules Verne.

Leur vie était encore sous leurs pieds, aux gens d’hier, à portée de mains, directement palpable. Nous ne disons pas qu’elle était plus belle ; nous laissons bien volontiers ce genre d’appréciation à la morale et à la sociologie. Nous disons qu’il la voyait de leurs propres yeux, cette vie.

Ces gens d’hier voyageaient donc seuls, comme les marins avant la boussole. Au flair, aux caprices des étoiles, au gré des vents, à la force du vouloir. Face aux tempêtes, ils serraient les dents ; avec un bon vent arrière, ils tâchaient d’en profiter pleinement.

Tout ça, bien moins longtemps qu’aujourd’hui, c’est vrai. Parvenu à quatre vingt ans, on n’était plus un vieillard anonyme dans une foule anonyme de vieillards, on était un fossile, une exception, un monument, presque un contre-nature. Car on ne traînait pas son semblant de vie jusqu’à des âges sans nom. On mouchait la chandelle beaucoup plus tôt et bien plus fatigué. Bien sûr… Mais le chemin parcouru n’avait pas chaque jour été habité par la mort, on ne l’avait pas soupçonnée d’être planquée en embuscade derrière chaque buisson, derrière chaque touffe suspecte de la végétation, derrière chaque virage à prendre.

On ne craignait le tranchant de la faux que la saison venue de la moisson.

Plus tard viendraient les temps où, pour asservir le monde, on brandirait la Camarde dans tous les instants de la vie, les serfs devant désormais considérer que respirer encore constituait le bonheur.

Passage supprimé d'un récit achevé, actuellement en cours de lecture

Image : Philip Seelen

07:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.09.2011

Le grand sablier

On dit en Pologne que ce changement est sensible dès la Sainte-Anne, le 26 juillet.

Reste tout de même qu'au 26 juillet, le jour est toujours le grand triomphateur de la guerre éternelle. Un mois seulement qu’il est sur le trône et il est encore tout drapé de ses habits de sacre ! C’est un conquérant à l’apogée de sa conquête, qui la savoure, qui en jouit, qui en abuse, tant que déjà, tels les soldats de Capoue, il s’assoupit dans la luxure, s’amollit, et, par négligence, concède même aux ombres fuyantes une toute petite partie des espaces/temps conquis de si haute et longue lutte.

Il faiblit. Il ne lutte plus. Son histoire lui semble achevée. Il s'installe dans l'habitude.

Au sol, pourtant, les premiers stigmates de cet abandon des ambitions sont déjà visibles : les floraisons s’achèvent, elles se font graines, les arbres et les arbustes ne font plus de nouveaux rameaux, les tiges nouvelles brunissent, les blés sont mûrs, bientôt fauchés, l'alouette ne monte plus à l’assaut des zéniths, les migrateurs en ont terminé de leur devoir de conservation de l'espèce, ils étudient la carte, immobiles, l’œil attentif, tendu vers les étoiles de la nuit.

Puis vient l’heure de la franche reculade. L’heure, non pas encore de la défaite totale, mais l’heure où elle est de plus en plus envisageable. Tangible même. La lumière fait amende honorable et croit pouvoir sauver son royaume sur un compromis : elle cède la moitié du ciel aux ténèbres. Chacun son territoire.

L’équinoxe est cet équilibre fragile, magnifique, mélancolique, qui oscille, qui hésite, qui tremble, qui a peur de basculer et qui tout à coup bascule.

Car l'égalité acquise par la reculade et non par la victoire, c'est déjà la défaite. Les ombres sont enivrées par leur succès, et, après quelque temps d’un statu quo vêtu d'or et de sang, un statu quo stratégigue, réfléchi, pesé, soporifique, elles donnent l’assaut final.

Le coup de dent mortel.

Le rire sardonique des ténèbres dégouline soudain du ciel refroidi. Le conquérant d’hier n’est tantôt plus qu’un fuyard désemparé, ses habits de lumière jetés au vent, maculés de nuit et maculés de brumes. Dans la panique, il abandonne derrière lui armes et bagages : les ténèbres-Attila font le désert sous leurs ailes triomphantes et interdissent à l'herbe qu'elle ne repousse.

Les ombres bientôt imposeront leur diktat. Foin des verts et des rouges et des jaunes et des pourpres et des bleus et des nuances subtiles des déclins, des ascensions et des mouvements !

Le monde sous leur règne se déclinera en noir et blanc. Du noir au ciel et du blanc sur la terre. Pas de fioritures. La vie réduite à l'essentiel et la loi nouvelle qui s’écrit sur du silence, sur de l'absence, sur des civières immobiles.

De l’autre côté de la terre cependant, emprisonnée, humiliée, la lumière panse ses blessures, analyse sa déroute et reprend peu à peu ses esprits. Elle compte ses troupes, dresse des cartes du ciel et envisage la revanche... car déjà la nuit s'endort sur ses lauriers.

Trop sûre de l'éternité dont elle a les tristes couleurs, elle va en défaillir. S'évaporer.

Les hommes, eux, suivent des yeux l’éternelle empoignade des deux gigantesques Sisyphes.

Ils suivent les mouvements de balancier de leur fatal sablier : leur nuit à eux, ils le savent, ne reverra pas la revanche de la lumière.

11:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.09.2011

Ce champ peut ne pas être renseigné

5 heures du matin dans les premiers bruissements : la pleine lune flotte sur les brouillards de la forêt. Vous l'avez saluée en faisant le geste dérisoire d'ôter un chapeau fictif et vous avez pensé qu'elle était une rieuse apatride, là et en même temps là-bas, d'où vous êtes venu...

5 heures du matin dans les premiers bruissements : la pleine lune flotte sur les brouillards de la forêt. Vous l'avez saluée en faisant le geste dérisoire d'ôter un chapeau fictif et vous avez pensé qu'elle était une rieuse apatride, là et en même temps là-bas, d'où vous êtes venu...

Vous avez vu sur le silence des champs un renard inquiet qui regagnait à pas menus le couvert des bois. Qui fuyait la lumière des hommes.

Le ciel était encore tout humide de sa coucherie avec la nuit.

Un coq a chanté, assez loin derrière vous, sans doute chez la mémé, de l'autre côté du chemin de sable.

Vous avez trouvé que le monde baignait dans un recommencement d'une exquise fraîcheur et vous vous êtes souvenu de ce que dit de votre dernier livre un ami encore inconnu et lointain .

Vous avez souri. Vous avez embrassé l'aurore d'un geste circulaire et vous avez murmuré, tout ça, même après Verdun, même après Treblinka, reste d’une exceptionnelle beauté. Et tout ça, avant comme après, a-t-il pu réellement être dit un jour, tel que là, devant mes yeux ? Transmis ailleurs que sur la peau des hommes ? Tout ça avait-il même besoin d’être dit et lu autrement que là, en ce moment, les pieds dans l’herbe sauvage ?

La littérature ne serait-elle qu'une vanité ? Une sorte de laideur intérieure jalouse de la beauté circulaire des choses ?

Vous avez eu enfin cette pensée monstrueuse : que m’importe les mots et que m’importe les cataclysmes, les assassinats, les viols, les meurtres, les génocides, les injustices et la justice !

La seule chose qui vaille la peine que l’on souffre et que l'on aime est la certitude de son effondrement final.

Qui effacera les premiers bruissements, la pleine lune qui lorgne, en bas, sur les brouillards de la forêt, les renards qui fuient la lumière et ce bonheur de pouvoir encore laisser ruisseler deux larmes d'une atavique émotion.

Vous vous êtes promis, joyeux, de ne plus perdre une minute de votre vie à écrire un monde qui n’en a nul besoin.

Vous avez éteint votre première cigarette.

Vous avez dit au-revoir à la lune,

vous êtes rentré,

vous avez repris un café

et vous êtes mis à écrire.

Image : Philip Seelen

12:36 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.09.2011

Solko et mon théâtre

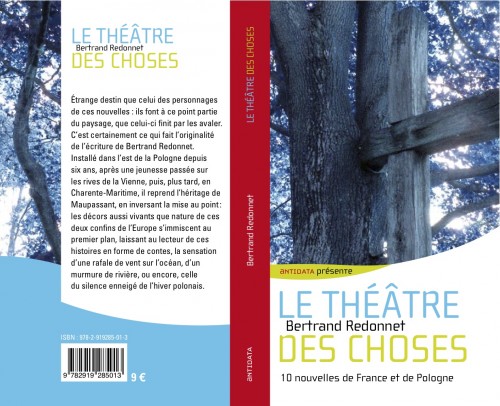

Solko offre ce matin une critique de mon livre, Le Théâtre des choses, et je l'en remercie.

Solko offre ce matin une critique de mon livre, Le Théâtre des choses, et je l'en remercie.

Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il dit sa lecture, personnelle, de l'intérieur, tout comme Marc Villemain le fit, sans complaisance et sans emportement. Une critique sérieuse d'un lecteur sérieux.

Ce qu'il s'en dégage - en substance : les cataclysmes du XXe nous ont définitivement rendu inutilisables les clefs de la littérature du XIXe - va au cœur de mon problème - de ma passion aussi - en écriture.

J’avais d’ailleurs, dès les premières phrases de mon recueil, prévenu de mon malaise : Mais, dans notre époque vautrée sur un tas d’or qui ne sert à rien sinon à s’y vautrer, écrire ce qu’il (Maupassant) écrivait, je le crains fort, ne plairait plus à grand monde, me répondit mon ami, sur un ton proche de la consolation.

J'avais même prévenu bien avant la sortie de ce receuil.

Une gageure d’écrire ainsi, oui. On ne gage que sur ce que l’on aime. Même à contre-temps. A contre-époque. Au risque des solitudes de l'ombre.

Si Thomas Vinau a pu écrire "la poésie encule le rendement", je lui ferais volontiers écho, à l'ami Thoams, en écrivant : "Elle doit surtout enculer les héritages désastreux de son époque, au risque de se faire par eux enculer ."

10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.09.2011

L'Anagnoste : une critique de Marc Villemain

Sur L’Anagnoste d’Eric Bonnargent et de Marc Villemain, ce dernier donne une critique du Théâtre des choses, qui m’a ému.

On me dira qu’une critique n’est pas spécialement faite pour ça. Si, justement, quand elle a su lire l’invisible partition, dans ses limites comme dans ses espaces, sur laquelle s’écrivent les textes.

La critique, si elle est sensible et sans complaisance excessive, saura ainsi éclairer autant le lecteur sur ce qu'on lui propose de lire, que l’auteur sur ce qu'il s'est proposé d'écrire.

Et c’est bien là toute sa raison d'être.

L'hypothèse, plaisante, que fait Stéphane Beau n’est pas non plus de nature à ce que je boude ce matin mon plaisir à être lu par deux lecteurs de ce tonneau-là.

15:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.09.2011

Quand le talent avait un coeur grand comme ça

Écriture parfaite, message sans haine et sans violence. Juste un mot en direction de l'éternel faux-cul.

Cet homme, c'était Rabelais, c'était Villon, c'était La Fontaine... C'était toute la généreuse précision du langage populaire remis en pleine lumière, la voix de la nuit, la voix du ruisseau et la voix du coeur.

Le monde a perdu, avec cet homme, une corde vocale essentielle : celle qui donne à la littérature ses mots les plus authentiques. Les mots qui tentent de la réconcilier avec le monde.

Nous en sommes là du mensonge renversé en vérité : cette chanson - acclamée par les Filles de l'époque - verrait aujourd'hui s'ouvrir devant elle les portes des tribunaux d'une société sans pensée, décomposée dans le faux langage et la fausse conscience.

09:24 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.09.2011

Ménage d'automne

En reprenant un par un les quelque 600 textes qui constituent L’Exil des mots, en les remettant en pages et en les sauvegardant sur un même fichier avant qu’un imbécile ou un bug ne viennent tout saccager, je m’aperçois, mi-figue mi-raisin, de leur qualité inégale.

En reprenant un par un les quelque 600 textes qui constituent L’Exil des mots, en les remettant en pages et en les sauvegardant sur un même fichier avant qu’un imbécile ou un bug ne viennent tout saccager, je m’aperçois, mi-figue mi-raisin, de leur qualité inégale.

Plus du quart, et je suis indulgent avec moi-même, ne mérite guère de retenir l’attention, participe même, parfois, du bavardage ponctuel.

C’est sans doute un des symptômes de cette maladie infantile des blogs qui exige que l’on y soit régulièrement présent. Les empreintes alors laissées par cette assiduité ne sont pas toujours concluantes, tant on sait bien que la qualité ne peut être évaluée qu’une fois les épreuves du temps subies.

Ce qui, souvent, paraît pertinent fraîchement écrit, se présente insipide quelques années plus tard...

Les commentaires, parfois dithyrambiques, de certains lecteurs n'aident pas non plus l'auteur en quête de reconnaissance à prendre quelque distance vis-à-vis de lui-même. Ce ne sont pas toujours de bonnes boussoles pour choisir une direction, pour refaire à neuf, remanier, reconstruire, travailler. .. Ce sont même parfois, dans les cas extrêmes, de faux amis qui peuvent vous emmener très loin dans l'erreur.

Aujourd'hui j’assume, et même revendique, le virage à 180 degrés que m’a fait prendre la tartuferie de F. Bon - qui s'emmêle les crayons dans les fils de sa mégalomanie et se voit en pape de l'internet - sur la question de l’écriture numérique. Je n’y crois plus vraiment après y avoir mis beaucoup de sympathiques espoirs. J’en suis même à considérer désormais que cette écriture ne peut être une fin en soi, mais seulement un moyen, un outil pratique pour écrire publiquement presque au quotidien et ne pas laisser reposer sa plume, tant une bonne raison de ne pas se mettre au travail ne manque jamais à personne.

S’agit donc, pour moi, de sauvegarder ce qui, à mon sens et dans mes dispositions d’esprit actuelles, mérite de l’être. C’est-à-dire, ce qui mériterait, si l’envie me prenait de le poposer un jour, d’être imprimé et inscrit dans la durée.

Aux lecteurs de L'Exil des mots, je dois cet aveu : si j’étais un homme connu, je veux dire si j’étais un écrivain dont les livres auraient assez de substrat littéraire pour être reconnus et lus en nombre suffisant, je quitterais ce blog et je m’attacherais dans l’ombre à des travaux d’importance.

Pour ceux qui aiment encore cet Exil des mots cependant, il n’y a point péril en la demeure : l’hypothèse ci-dessus formulée n’est pas pour demain !

D’ailleurs, soit dit en passant, j’ai plaisamment noté : un certain nombre de braves valets, avec lesquels je ne suis pas fâché, ont supprimé le lien qui, de chez eux, les reliait à L’Exil des mots. Histoire de bien faire voir, sans doute au pape, que leur allégeance était sans faille.

Je les en remercie.

Parce que depuis juin, depuis que j’ai mis les pieds dans ce sale plat, le nombre de mes lecteurs est resté tout à fait stable. Ce qui souligne l'inutilité de la misérable démarche des serviles censeurs.

Pour l'heure, je retourne en coulisses. Faire mon ménage. Serein.

11:46 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.09.2011

Les livres, tels le carbone 14

On parle ici polonais, bien sûr. C’est une langue que je bredouille alors qu’elle se chuinte. On parle en cyrillique aussi, biélorusse ou ukrainien.

Avec derrière moi plus d’un demi-siècle de sommeil dans la pierre ou le béton, la nuit, j’ai toujours l’impression que je campe, en fait. D’autant que je dors sous une fenêtre et si je soulève le rideau, sans rien perturber de ma position allongée, je vois les étoiles quand le vent est au froid ou les nuages qui galopent si la nappe océanique m’a poursuivi jusque là.

De tout ça j’ai rêvé. En plus.

Mais point d’interprétation tirée des cinq leçons de la Petite Bibliothèque Payot. Tout au plus ce cours récit cousu d’incohérences et sans doute imparfaitement retranscrit. On ne dit que la silhouette d’un rêve.

Quand on ne le voit plus de l’intérieur.

Je ne sais quelle genre de catastrophe avait eu lieu, humaine ou naturelle.

Ceci dit en passant, je ne suis pas certain qu’il y ait une différence qualitative entre ces deux notions, comme si ce qui était humain n’était pas naturel et vice-versa.

Mais c’est une autre histoire. Presque de la politique. Et on s’éloigne toujours du directement vécu et de ce qu’il contient encore de poésie dès qu’on s’approche de la politique.

Catastrophe donc.

Plus rien. Que de la forêt et la clairière. Plus de maisons. Plus une âme qui vive. Que du vent glacé et qui gémit dans les pins et qui fait craquer les bouleaux.

Seule et debout au milieu de ce désert enveloppé de silence neigeux, ma bibliothèque.

Une bibliothèque nettement dessinée. Le meuble est intact mais les livres abimés, déchirés, souillés, humides, maculés, sont dispersés. Beaucoup sont enfouis.

Quoique indéterminée, l’époque est très lointaine dans le futur et des archéologues se perdent en conjectures sur la présence de tous ces livres écrits en français, au milieu d’une forêt désolée de la frontière biélorusse.

La premiere thèse est avancée d’un militaire russe et francophone en résidence ici. Elle s’appuie sur le Clausewitz, le premier livre clairement identifié. La région était russe, en effet, et il était de bon ton, tant dans les milieux militaires qu'à la cour du tsar, de parler français.

Cette hypothèse ne tient cependant que peu de temps. Car on fouille alentour et on tombe sur Rimbaud et Baudelaire gisant côte à côte, dans une édition qui a dû être de luxe.

D'aucuns affirment alors que ces livres auraient appartenu à un riche. Peut-être même un membre lointain de la famille du beau-père de Louis XV.

Ils sont moqués sans retenue. On se tape sur les cuisses. Qu’est-ce que du sang bleu serait venu faire dans ce désert ?

On remonte encore dans le siècle, toujours le 19ème….Hugo est retrouvé. Une couverture lacérée. Puis des morceaux de Maupassant, Darien...On s’accorde pour dire, en opinant doctement du chef et en se caressant la barbe, que l'oiseau qui a niché là était bel et bien du 19ème.

Une exclamation retentit alors. On accourt. On presse l’exclameur de montrer ce qu’il tient dans les mains. Pour peu, on le secouerait. Des poèmes qu’on dirait écrits en vieux françois. On identifie un poète du 15ème et on arrive même à en extirper le nom, Villon.

On se gratte derechef la barbe et on entend les ongles salis qui en interrogent les poils.

On s’égare, on tergiverse, on se contredit, on s’interpelle.

Du vieux françois ici ?

Et puis on découvre sous un amoncellement de neige et de bouts de bois mêlés, des morceaux de Mallarmé, de Vailland... Un Vaneigem aussi...

Vingtième siècle. On en est maintenant certain. Pour Villon, on verra plus tard. On officialise la thèse. On la publie. Un Français du vingtième a campé dans cette forêt.

On cherche dans les grandes migrations, ça colle pas. C’était dans l’autre sens à l’époque.

Un proscrit ? Non. Vingtième siècle. L’Europe est faite. Plus de proscrits. Mais vers la fin du siècle seulement. On ne retrouve rien qui serait postérieur aux années mil neuf cent quatre-vingt, disons quatre-vingt dix…

Le fait est acquis.

Mais on ne s’explique toujours pas la présence du Villon. Attendez, dit un gars… Vous croyez qu’ils faisaient des parchemins plusieurs fois, je veux dire qu’un parchemin du 15ème ou du 19ème pouvait être refait au vingtième, par exemple ?

On hausse les épaules. On n’en sait rien. On dirait. Mais ça paraît une drôle d’idée. Comme de coller deux fois le même texte sur un même écran.

On arrête là les suppositions. L’important était de dater la trouvaille...

Jusqu'à ce qu’un jeune enthousiaste, poussant plus loin la pelle et les râteaux, mette au jour le Bleu Cerise de Denis Montebello et Atelier 62 de Martine Sonnet.

Vingt-et-unième !

La chose est entendue mais tout reste à faire.

On abandonne la clairière à son silence lunaire.De peur, peut-être, d'en arriver à 4075 et de s'effrayer de la proximité de ce lecteur, français et exilé dans les bois.

Et je me réveille en douceur. Les livres sont là qui s’en foutent des fantasmagories catastrophiques.

Reste plus qu’à en prendre un et lire.

Ce sera Le Corbeau blanc, Biały Kruk, Stasiuk.

Du polonais traduit.

Histoire d’ajouter à la confusion.

07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.09.2011

Ce que François Bon a détruit

En fusillant sans sommation mes deux livres, Chez Bonclou et Polska B dzisiaj, dans l’endormissement général, dont la tacite complicité de ses thuriféraires et de ses courtisans, François Bon a détruit beaucoup plus que deux livres. Il a détruit toute une déontologie de l’édition et la confiance que je pouvais avoir dans internet.

Ce fut un acte voyou et d’abus de pouvoir. Si j’étais un mouchard, je veux dire un qui se mouche à l’hermine du chat fourré, aucune juridiction digne de ce nom ne lui aurait donné raison, d’autant que des clauses précises sur le sujet sont prévues dans ses contrats.

Ceci dit, François Bon ne respecte aucune clause de ses contrats. Il au-dessus de ça, au-dessus de la parole donnée ou écrite. Bref, il est en dessous de tout !

Et c'est là le bel élément positif de cette histoire : il a été obligé de jeter bas le masque. Qui sait lire, a lu ou lira les commentaires dignes d'une cour de récréation qu'il me donna en guise de réponses sous les différents textes dénonçant ses pratiques ( catégorie : publie.net une étrange coopérative), saura à qui il a à faire.

Tout ça pour dire que je m’attache ces jours-ci à reprendre tous les textes publiés sur L’Exil des mots, à homogénéiser leur mise en pages, à les trier et à les sauvegarder en ordre sur un fichier.

N’importe lequel imbécile mal intentionné et un peu malin peut en effet tout détruire ou, au mieux, réutiliser pour son propre compte ce que vous écrivez sur cette toile, qui ne m’inspire plus désormais que de la méfiance.

J’y reste parce qu’une présence y est, hélas, maintenant incontournable. Mais tant que des voleurs et des menteurs de cet acabit y feront illusion - et ça risque de durer très, très longtemps, bien plus longtemps que moi-même - je ne m’y sentirai pas en sécurité.

Je publie donc ci-dessous un extrait de Polska B Dzisiaj, sauvegardé sur ce blog, comme beaucoup d’autres, car, comme déjà dit, les livres sont comme les pays, on peut les faire brûler, mais on ne peut en détruire l’âme.

La Méditerranée, les Pyrénées, l’Océan Atlantique, la Manche, la Mer du Nord, les Alpes. Une forteresse aux frontières inexpugnables. Il n’y a guère que le Rhin pour lui avoir causé de lourdes déconvenues. Les fleuves, c’est plus discutables que les mers et les montagnes. C’est étroitement liquide et ça tord ses caprices dans tous les sens.

Je ne crois pas alors qu’on puisse avoir la même vision du monde selon que l’on soit à bord d’un navire bien calé sur les flots où sur un que les tempêtes ont ballotté au gré des houles et qui finalement a trouvé refuge dans le creux d’une vague qui passait par là.

Le Bug est la frontière. En deçà de ce Bug, 27 pays se sont nécessairement dilués dans une même solution d’avenir. Mais plus profondément ancré que celui de pays, est le sentiment confus de la nation. Quoique l’ayant toujours désavoué pour le savoir dangereux à manier, je n’ai pris la pleine conscience de ce concept fumeux, mais combien réel, qu’en exil.

Un pays, c’est une géographie avec des bornes imposées ou sauvegardées au gré de la fortune des armes. Un pays, c’est un paysage, la planète virtuellement cousue de pointillés. Une nation, c’est des gens qui vivent avec des repères communs. Avec des douleurs et des chants communs. Des gens qui sont tels qu’ils sont et qui se reconnaissent ainsi parce qu’ils ont parcouru un même chemin, qui remonte à la nuit des temps et que rien ne peut effacer.

Une tribu.

En Pologne, après bien des divagations, le pays est acquis. Mais la nation est disloquée. Elle s’étend bien plus loin que la rivière Bug et, à l’autre bout, n’a jamais prétendu aux rives de l’Oder. De ce divorce entre la nation et le pays est né ce je-m’en-foutisme tantôt souriant, tantôt nerveux, qui entoure tous les détails de la vie quotidienne. On est d’accord avec le monde mais en sourdine on n’admet pas ce monde. L’homme de Gnojno était un Polonais exilé en Pologne. Tout comme ces milliers de Polonais transplantés à l‘ouest, dans l’ex-Allemagne.

Je me souviens d’un concert que je donnais à Wałbrzych, ville minière dans les Sudètes, à l’extrême sud-ouest du pays. Une trentaine de personnes étaient venues au rendez-vous. C’étaient tous des gens d’un certain âge, voire d’un âge certain, et d’une sympathie exquise.

Ils m’ont raconté avoir passé toute leur vie en France. Puis l’heure étant venue de mettre les outils au clou, le devoir de survivance en quelque sorte accompli, ils étaient revenus s’installer au pays. Ils avaient bouclé la boucle et dans leurs yeux tremblants, on voyait bien qu’ils savaient pertinemment ce qu’ils étaient revenus y faire, au pays. Au timbre de leur voix, on entendait aussi chuinter les mélancolies du double exil. Ces hommes et ces femmes avaient vécu leur vie en regardant sans cesse vers la Pologne, très loin, comme une promesse. Ils vieillissaient maintenant en regardant vers la France, comme vers leur vie trop vite enfuie.

Ils n’étaient pas partis de Wałbrzych. Wałbrzych était allemande, Wald burg, la ville boisée. Aucun polonais de leur génération n’y est né. Leur berceau était à l’autre bout, ici peut-être ou bien plus à l’est encore, mais le retour au pays s’était arrêté là, au confluent des frontières allemande et Tchèque. Ils ne pouvaient guère revenir moins loin. Comme s’ils n’eussent pas pu se résigner à retourner au début de leur histoire, de peur peut-être d’y perdre totalement de vue le parcours accompli. Peut-être aussi pour re-déguerpir à nouveau au plus vite, au cas où…

On ne s’installe que moitié rassuré à l’ombre des volcans.

L’un deux me dit avoir la double nationalité. Sur un ton si humble, tellement triste, comme s’il s’excusait de n’avoir pas su choisir vraiment, comme s’il avouait une sorte de bâtardise, que j’en éprouvai un pincement douloureux à la poitrine.

Ces hommes et ces femmes avaient regagné leur pays. Pas leur nation. Et ils vivaient à Wałbrzych les uns contre les autres serrés, de peur de se perdre peut-être.

Une tribu.

Ça n’est pas agréable à écrire et ni même à penser mais je ne suis pas de ceux qui bêlent à tout vent que l’Europe est à jamais sauvée des cataclysmes guerriers. Parce que derrière les poteaux qu’elles plantent pour marquer sa souveraineté, aussi loin qu’elle puisse étendre ses ailes, il y aura toujours un pays qui ne reconnaîtra pas ces poteaux comme plantés au bon endroit ou une nation qui s’en sentira bafouée. De plus, à l’intérieur même de son enceinte, et ce d’autant plus sûrement qu’elle ne cesse de s’élargir, longtemps des nations seront agitées par leur sentiment équivoque d’une adhésion forcée à une histoire usurpée, sentiment tellement nébuleux qu’il faudra bientôt le taxer de barbare. Peut-être, sûrement même, les générations d’un futur plus ou moins lointain aboutiront-elles à l’effacement de ce sentiment occulte.

Lorsque la dissolution liquide des pays dans un même bocal sera devenue plus compacte et plus solide.

Mais les hommes aiment lire le chemin dallé par leurs ancêtres pour arriver jusqu’à eux. Les hommes aiment réveiller les fantômes de leur généalogie parce qu’ils murmurent ainsi au plus profond de leur identité. Les hommes déracinés laisseront alors un vide, un trou béant, une incompréhension à leurs enfants des siècles futurs, soucieux de leurs premiers Edens. Et tant qu’il y aura ce manque de traçabilité de l‘histoire individuelle, subsistera ce sentiment d’appartenir à de lointains vaincus, la nation exterminée par le pays.

Prévoir que cette Europe est pour l’éternité à l’abri des guerres et des combats, c’est en outre juger que nous serions des hommes bien meilleurs, bien plus accomplis, bien plus intelligents, bien plus humanistes et bien plus généreux que tous ceux qui nous ont précédés. Et ça, c’est d’une incommensurable vanité partout démentie par les réalités.

POLSKA B DZISIAJ

12:41 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

Dubitatif

11:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.09.2011

Lettre à un ami - 7 -

Suis un peu silencieux ces derniers temps, j’en ai bien conscience. Mais figure-toi que je me suis imposé une certaine discipline de travail, en préparation de la résidence d’auteur de l’année prochaine, en Deux-Sèvres, au cours de laquelle nous devons mettre au point un spectacle de mise en musique de différents textes, dont La Fontaine, Marot, Villon, Baudelaire, Apollinaire, et, évidemment, présenter ce spectacle.

Je t’en ai déjà parlé, je crois…

Voilà des textes que je chante depuis plusieurs années, que je connais par cœur, paroles mélodies et accords. Cependant, cela ne suffit pas pour les enregistrer convenablement. Ça demande, pour moi en tout cas, autre chose, un effort de concentration qui ne va pas du tout avec la poésie que sont censés « véhiculer », pardonne-moi pour cet affreux mot, ces textes-là. En plus, que ce soit au niveau du rythme mélodique ou de la diction, cette concentration excessive, ce désir d’intellectuellement bien faire au lieu de laisser tout ça couler de source, comme lorsque je joue pour moi seul ou le cercle restreint de ma famille, me font commettre de grosses erreurs. Chacun de ces textes me demande donc au moins vingt prises, tant je ne sais plus chanter, sinon faux, dès que je me sais enregistré. L’écoute est parfois pénible et décourageante, mais, à force de travail et de recommencements, on arrive à quelque chose qui tienne un peu la route... Tout cela est en effet destiné à ce que Jean-Jacques mémorise les quatorze textes et leur musique, se les approprie, et les joue ainsi avec sentiment. Tu comprends dès lors qu’il faut donc que ça ait une certaine tenue.

J’ai beau me rappeler, en souriant, l’anecdote de Brassens répondant à Jean Bertola qui lui disait, timidement, lors d’une prise de son, que peut-être, là, à un moment donné, il chantait un peu faux : « Hé, vous avez déjà entendu quelqu’un chanter juste, vous, quand il dit Je t’aime », cela ne me console pas beaucoup.

Me reste aussi l’écriture des partitions, car nous avons le projet de nous adjoindre les talents d’un camarade saxophoniste. Et, là, c’est pour moi un travail de fourmi, un travail d’un qui apprendrait l’orthographe et la grammaire, longtemps après avoir acquis l’art de s’exprimer. Tu sais que je compose spontanément, à l’oreille, en m’appuyant sur une suite d’accords. Mais tout ceci, que je le veuille ou non, s’appuie sur une théorie musicale hors-moi, et qu’il me faut transcrire. Je prends donc la guitare sur les genoux, écrit les notes au fur et à mesure et les inscris ensuite sur la partition. Après viennent les mesures et les différents signes, pauses, silences et tutti quanti. Pourtant, mes musiques et mes accords sont simples. Presque naïfs.

Dans ces moments-là, je me demande si l’écriture qu’avait proposée Rousseau dans son Projet concernant de nouveaux signes pour la musique - et dont j’ignore tout - était plus simple ou plus difficile encore.

Bref, je ne suis pas un musicien car, chantant avant d’écrire le chant, j’ai mis la charrue avant les bœufs.

Comme toujours, je t’entends dire d’ici, malicieusement.

Oui, cher Gustave, comme toujours. Et en écriture, c’est comme cela qu’on procède : on vit, on souffre, on aime, on arpente la vie, ses douleurs et ses grandes joies, on accumule un tas de vérités qui s’avèrent être des erreurs et vice-versa, avant d’écrire. Sinon on est un spécialiste, c’est-à-dire un cuistre et un jean-foutre. Au pire un Normalien.

Et à propos d’écriture, il faut que tu regardes absolument ce reportage édifiant, de 2009, mis ce matin en ligne par Marc Villemain. On sait ça, c'est vrai, mais honneur à Marc d’en parler sans tabou et quelle misère, ce monde politique et ce Sarkozy encore une fois pris la main dans le sac ! Comme récemment, paraît-il, dans celui de Bettencourt…

Porte-toi bien !

B

12:33 Publié dans Lettres à Gustave | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.08.2011

Est-ce qu'on appelle ça un poème ?

NON CREDO

Je ne crois ni à dieu ni à diable ni à hue ni à dia

Ni en haut ni en bas

Ni aux oiseaux ni aux demains

Qui chanteraient

Je ne crois plus aux nuits d’ivresse

Aux mots du philosophe aux phrases de l’écrivain

Au verbe du poète

Je ne crois pas n’ai jamais cru aux gens publics

Je ne crois ni aux hommes ni aux femmes ni même aux enfants

Je ne crois ni à la langue ni aux systèmes

De quelque côté des océans qu’ils se trouvent

Fussent-ils même de la lune des espaces intersidéraux

Je ne crois pas aux épaules des amis où appuyer ses doutes

Je ne crois pas aux larmes d’un frère

Mêlées aux miennes

Aux petits matins

Des grandes douleurs

Je ne crois pas à l’univers

Que des yeux éberlués dans la nuit voudraient

Infini

A la symbiose des esprits

A la vérité aux mots d’amour

Aux serments par le vent dilapidés

Je ne crois pas à la puissance des armes

Aux mémoires affligées des vaincus

Aux cris des vainqueurs

Aux guerres justes aux croisades

Aux idées

Aux démocrates

Je ne crois ni à l’argent ni à l’or

Je ne crois pas aux voleurs aux pilleurs aux vandales

A la bonté à la morale à l’éthique

Aux chiens perdus aux gens heureux aux repentants aux honnêtes gens

Je ne crois en Rien

Sinon en Toi

Alors je crois en Tout

Puisque je crois en Nous

Ton cul est une étoile

Janvier 2009

10:37 Publié dans Acompte d'auteur, Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.08.2011

Brassens et Aline Giono

Je transmets ici une chronique d'André Tillieu, extraite de son livre paru en 2000 chez Arthémus, "d'affectueuses révérences".

André Tillieu, dit Le Belge, était un proche de Georges Brassens.

*

" On n’ignore pas la haute estime où Giono tenait Georges Brassens. Deux lettres en attestent où Jean le Bleu parle notamment de la poésie, du rythme, de la désinvolture des chansons du bon maître.

" On n’ignore pas la haute estime où Giono tenait Georges Brassens. Deux lettres en attestent où Jean le Bleu parle notamment de la poésie, du rythme, de la désinvolture des chansons du bon maître.

Ce qu’on sait moins, c’est qu’Aline Giono, la fille de l’écrivain, avait, elle aussi, été séduite par l’œuvre de Brassens.

A preuve : En octobre 1972, elle manifesta le désir, par le biais d’André Bernard, d’assister à la première de Bobino. On affichait « guichets fermés » depuis belle lurette déjà. Georges, flatté, lança : « Qu’elle vienne ! On lui trouvera bien une place, ne serait-ce que dans les coulisses. »

Elle en eut une au parterre : bien calée pour assister au triomphe !

Elle se risqua même en coulisse, mais refusa obstinément d’aller importuner dans sa loge un artiste qui ne la connaissait pas.

Aline Giono avait de qui tenir : Elle avait une étonnante vivacité d’esprit, un humour roboratif, mais était d’une réserve, d’une délicatesse sans faille.

Georges regretta cette retenue mais apprécia le geste.

Du moins Aline avait-elle consenti…à venir chez nous à Bruxelles, une ville qu’elle aima instantanément. Elle devint, comme on dit, l’amie de la famille. En toute simplicité.

Elle s’arrangea pour faire parvenir à Brassens quelques livres afin de le remercier de la glorieuse soirée. Mais pas des Giono : « Je ne veux pas lui forcer la main. Il peut très bien ne pas aimer mon père… »

Il aimait plutôt, évidemment.

Malgré plusieurs propositions de rencontre avec Brassens, Aline se dérobait toujours : « Plus tard, plus tard…cet homme est tellement sollicité qu’il n’a plus le temps de recevoir ses amis et de goûter un peu la solitude ».

La pudeur en alarme noircissait le tableau.

En octobre 76, Aline fut de la première à Bobino, héroïque comme les précédentes. Personne ne savait que ce serait l’ultime première.

Elle accepta, ce jour-là, après quatre ans de retenue, d’aller saluer l’artisan dans sa loge après l’ovation. Deux mains se serrèrent, deux regards se croisèrent, deux sourires furent échangés et un silence compact s’installa. Mais ce silence était méditerranéen, parfumé d’ail et de lavande.

Bref, on peut dire que tout fut pour le mieux.

Depuis lors, Aline, libérée, brula d’envie de se retrouver en tête-à-tête avec « tonton Georges », bien que, dans les termes, elle en fut toujours au « plus tard »… « rien ne presse ». Pourtant l’idée progressait dans sa tête : Elle correspondait avec Louis Nucera, elle lisait Alphonse Boudard dans d’immenses éclats de rire. Et puis, en juin 78, elle accepta enfin « une petite bouffe » chez Pierre Vedel, l’aubergiste du coin, Sétois de surcroît.

Outre Georges et Aline, il y aurait Nucera, Boudard et mézigue. Le Sud était majoritaire.

Cela se passa le 2 juin 78.

Elle se pointa au 42 de Santos-Dumont, parée comme une princesse (je veux dire avec discrétion), la lèvre fine pinçait son plaisir, l’œil, plus florentin que jamais, au milieu d’une énorme satisfaction laissait percer quelque désarroi : " Serai-je à la hauteur ?..."

Dès l’anisette, il fut acquis que la fine Aline n’était pas seulement tolérée mais admise. Elle eut droit illico au vocabulaire intégral, parfois rude, de l’amitié. Alphonse y aida quelque peu.

Après le repas, Aline ne dédaigna pas un petit aparté supplémentaire dans le séjour de Santos.

Le lendemain, elle m’écrivit une lettre d’une spontanéité exemplaire et qui en ravira sans doute plus d’un.

« Comme le célébrissime » tonton Georges » est simple et gentil sans effort ! je me dis que j’ai passé la journée en compagnie de l’homme le plus populaire et le plus aimé en France (à juste titre), qu’il pourrait en laisser paraître un brin de vanité, un soupçon de cabotinage, une ombre d’agacement, etc., etc., et qu’au contraire, cela ne se sent pas du tout, du tout. C’est plus que « sympathique » : C’est drôlement réconfortant.

J’ai même l’impression qu’il s’est tenu volontairement un peu en retrait pour ne pas gêner les épanchements - d’ailleurs fort drôles et pleins de verve - d’Alphonse !...

Bref, je me suis absolument régalée - et je ne parle pas ici du repas, quoique là aussi …

Je sais que ce n’est pas tout à fait moi, mais un peu le reflet de mon père, que je représente, qui a permis que je m’ajoute un moment à cette compagnie si épatante. Mais cela ne retire rien à mon plaisir, et je me sens très fière et très honorée d’avoir participé à cette journée.

Je vous charge de le faire savoir à qui de droit, car je ne vais pas encore ennuyer "tonton Georges" en lui envoyant quelque remerciement bien plat. Vous êtes le messager idéal, car vous saurez transformer cette platitude en phrases inspirées par une amitié plus familière que la mienne. »

Le pli était pris.

Il fallait rendre la politesse à Georges. Nous fûmes invités tous les quatre à un raout, un soir de février 79, au Boulevard Montparnasse où Aline habitait. Louis Nucera dut se désister pour des raisons vélocipédiques : il arpentait les grands cols. Il fut remplacé par Zoé, une amie fidèle des Giono. Emue par la présence de Georges (et peut-être d’Alphonse aussi), Aline nous servit en guise de hors-d’œuvre un poisson proprement calciné, que chacun dégusta comme le fin du fin de la gastronomie piscicole.

Le camp fut levé sur les deux heures du matin, ou pire.

On promit de se revoir.

Et puis, la mort a fait le reste."

Illustration : Denys-Louis Colaux

08:00 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.08.2011

Gaston Couté - 1880.1911

Gaston Couté fait partie de ces étoiles filantes, incompréhensibles au cœur du bourgeois, qui traversent à toute vitesse le ciel des poésies mutines, mais ne meurent cependant jamais complètement, laissant derrière eux, comme une blessure, comme un désespoir, une traînée de lumière sur le ciel de la nuit, dont on ne cesse d’être ébloui.

Gaston Couté fait partie de ces étoiles filantes, incompréhensibles au cœur du bourgeois, qui traversent à toute vitesse le ciel des poésies mutines, mais ne meurent cependant jamais complètement, laissant derrière eux, comme une blessure, comme un désespoir, une traînée de lumière sur le ciel de la nuit, dont on ne cesse d’être ébloui.

Il avait chanté : J’ai vingt ans et j’peux en vivre cent. Il est mort à 31 ans, terrassé par la sous-alimentation et l’alcool.

Fils d’un meunier de Meung-sur-Loire, la cité où plane toujours le souvenir de François Villon, ce libertaire au grand cœur - à qui Brassens et Ferré doivent beaucoup - prit le travers des champs et voulut s’essayer dans les cabarets parisiens où, parfois, comme à l’Ane rouge, son cachet n’était constitué que d’un café crème.

Devant son cercueil, juste après avoir jeté la poignée de terre symbolique sur le cercueil, le père Couté, incapable de pardonner et de comprendre les errances de son fils, prononça : "T'as voulu y venir à Paris, eh ben, t'y v'là maint'nant !"

Beaucoup de respect, et plus encore, pour ce lointain et fraternel En-dehors.

L'Amour qui s'fout d'tout

Le gars était un tâcheron

N’ayant que ses bras pour fortune ;

La fille : celle du patron,

Un gros fermier de la commune.

Ils s’aimaient tous deux tant et plus. (bis)

Ecoutez ça, les bonnes gens

Petits de cœur et gros d’argent !

Ecoutez ça ils s’aimaient tant et plus

L’Amour, ça se fout des écus !

Lorsqu’ils s’en revenaient du bal

Par les minuits clairs d’assemblée,

Au risque d’un procès-verbal,

Ils faisaient de larges roulées

Au plein des blés profonds et droits, (bis)

Ecoutez ça, les bonnes gens

Qu’un bicorne rend grelottants !

Ecoutez ça des blés profonds et droits

L’Amour, ça se fout de la Loi !

Un jour, s’en furent tous deux prier

Elle : son père ! Et lui : son maître !

De les laisser se marier.

Mais le vieux les envoya paître ;

Alors, ils prirent la clé des champs. (bis)

Ecoutez ça, les bonnes gens

Qui respectez les cheveux blancs !

Ecoutez ça ils prirent la clé des champs

L’Amour, ça se fout des parents !

S’en furent dans quelque cité,

Loin des labours et des jachères ;

Passèrent ensemble un été,

Puis, tout d’un coup, ils se fâchèrent

Et se quittèrent bêtement. (bis)

Ecoutez ça, les bonnes gens

Mariés, cocus et puis contents !

Ecoutez ça ils s’quittèrent bêtement

L’Amour, ça se fout des amants !

11:06 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.08.2011

Ce fut un bien bel échange - 2 -

C her Bertrand,

her Bertrand,

Depuis Rimbaud, nous sommes modernes. Résolument modernes. Et nous avons déréglé les sens, si bien déréglé et dans tous les sens du terme (sensualité, signification, direction) que voilà, voilà : n’importe lequel d’entre nous a acquis le droit de se proclamer poète, s’étant au préalable, reconnu voyant. Poète, voyant, c'est-à-dire révolté par essence, inspiré par nature, et libéré de toute forme, cela coule de source.

Il est, dans cette fameuse lettre dite du Voyant, non pas celle d’abord parvenue à Izambard, mais celle écrite à Demeny le 15 mai 1871, un terme peut-être trop souvent oublié, que je pose en italiques afin que chacun s’y arrête quelques secondes : Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Raisonné : Voilà qui donne tout son poids à la formule magique rimbaldienne, au sésame ouvre-toi de la modernité.

Raisonné, le mot ne signifie-t-il pas guidé par la raison ? Oh voilà qui flaire vilainement son Boileau, voire son Racine (le divin Sot !) et son Port-Royal, pour tout dire son classicisme honni par ceux qui, tout juste sortis de l’enfance, vomissent leur révolte nécessaire et abhorrent toute forme d’ordre, même langagier, même prosodique, même syntaxique : Raisonné : certains trouveront qu’il s’accommode mal du voyage fluvial puis maritime d’un certain bateau auquel on aura fait dire tant et tant de choses qu’il a fini lui aussi par devenir salement institutionnel. Et pourtant, il se trouve bel et bien sous la plume d’Arthur.

Comme René Char le souligna, il a bien fait de partir, Arthur Rimbaud, « d’abandonner les estaminets des pisse-lyres » - car ils raisonnaient peu, suis-je tenté d’ajouter. Aujourd’hui, plus que les pisse-lyres, ce sont peut-être davantage les pisse-révoltes que Rimbaud devrait laisser dans leurs estaminets. Slameurs, slameuses et autres voyants (voyantes) à trois francs six-sous pour printemps des poètes démocratiquement post-modernes. Car la révolte n’est ni un engouement passager ni une posture ; la révolte, ça ne se pisse pas, ça s’argumente. In fine, la poésie est-elle l’art le mieux armé pour le faire ?

La poésie, « l’art idiot », jadis, possédait ses règles, ses mètres et ses maîtres, ses rythmes et ses rimes, son projet intrinsèque à lui-même, lesquels, j’en conviens, avaient moisi pour reprendre la métaphore rimbaldienne. Mais n’ont-ils pas moisi également, ce lyrisme beuglard de la révolte, ce conformisme inoffensif de la provocation, et surtout, surtout, ce non-sens asséné comme une règle par tant d’imbéciles qui se proclament auteurs dans un pur et infécond suivisme, propre de la société de masse qui est la nôtre ?

« Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque ; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet.», s’exclamait Arthur en son temps. A présent, « tout banlieusard rappeur et métissé est en mesure de slamer une apostrophe arthurienne, tout lycéen boutonneux de centre ville emporte les cinq cent rimes dans le secret d’un DVD. »

Sommes-nous pour autant à l’ère des « démultiplicateurs de progrès » ? A celle des apôtres d’un « langage universel » ?

La question, franchement, reste pendante…

Amicalement,

Roland

PS. On vient de découvrir une prétendue nouvelle photo de Rimbaud. Coup éditorial ou véritable scoop ? Comme je n’en sais fichtrement rien, je vous joins celle-ci, plus connue, celle du fameux bon élève de Charleville qui dans le rêve de chacun d’entre nous, a eu son heure de gloire, je présume.

Cher Roland,

Cher Roland,

Je commencerai par une sale image qui m’avait donné la nausée, il y a de cela une quinzaine d’années, sur un parking de supermarché, un Intermarché très exactement, à Mauzé-sur-le-mignon plus précisément, vous savez, le Mauzé de ce cochon de Morin des Contes de la Bécasse.

Bref, c’était aux alentours de Noël. Les livreurs s’affairaient à remplir les rayons de peluches, de barbies, de chocolateries, de champagne plus ou moins frelaté et autres cochonneries de la fête obligatoire autour de l’improbable naissance d’un dieu encore plus improbable.

Et voilà que voici qu’un livreur perché sur son Fenwick se met à transbahuter parmi les rayons fortement achalandés - au sens juste et au sens fautif de ce mot -, des palettes entières de livres pour ceux qui voudraient fêter la naissance de leur dieu en cultivant leur jardin. Des livres de Rimbaud réédités dans une collection minable, sur un papier minable avec une couverture minable.

Ça n’est point que je tienne rigueur à la consommation de masse de se pencher sur Rimbaud…Mais j’étais certain que pour la clientèle de l’Intermarché de Mauzé, il y avait là beaucoup, beaucoup trop de Rimbaud pour être décemment lus.

Rimbaud, donc, est par le fait un produit de masse, une idée de cadeau, un présent au même titre qu’une bague, un portable, une tronçonneuse ou je ne sais quoi encore.

C’est une image réelle, vécue, mais je vous la sers en guise d’allégorie…

Rimbaud est devenu ce que les gens en ont fait et en premier lieu les discoureurs les plus abscons de la littérature. A force de dire qu’il était un découvreur, un déstructurateur du langage poétique, on a fini, ça a pris du temps mais on a fini quand même, par en faire une mode obligatoire, le nec plus ultra de la finesse en poésie mutine en même temps qu’une institution forcément à fréquenter au risque de passer pour un vil béotien.

C’est un poncif : on dit qu’il aurait ouvert la porte à toute la horde surréaliste. Qu’il est à cette école ce que Bernardin de Saint-Pierre fut au romantisme. Soit. Ne dénions pas à Arthur Rimbaud sa vision autrement du monde et l’intelligence sensible, douloureuse, avec laquelle il nous fit part de cette vision autrement.

Mais, comme toutes les grandes choses mises à la portée des trivialités marchandes et de leur confusionnisme intéressé, il a évidemment sombré dans la vulgarité de ses exégètes. Et je vous suis bien Roland, quand vous semblez vous agacer de tous ces poètes autoproclamés qui pensent qu’écrire difforme et cul par-dessus tête en torturant la langue dans tous les sens suffit à livrer du monde la vision chaotique de la poésie et à brandir le drapeau toujours sympathique et échevelé de la révolte.

Pourtant la déstructuration du verbe est une chose des plus ringardes. Dès 1956, Debord écrivait dans son rapport sur la construction des situations : « L’erreur qui est à la racine du surréalisme est l’idée de la richesse infinie de l’imagination inconsciente. La cause de l’échec idéologique du surréalisme, c’est d’avoir parié que l’inconscient était la grande force, enfin découverte, de la vie. C’est d’avoir révisé l’histoire des idées en conséquence, et de l’avoir arrêtée là. Nous savons finalement que l’imagination inconsciente est pauvre, que l’écriture automatique est monotone et que tout un genre « d’insolite » qui affiche de loin l’immuable allure surréaliste est extrêmement peu surprenant .»

On ne peut mieux dire et ces mots d’un demi-siècle d’âge sont hélas d’une brûlante actualité.

On m’a souvent fait le gentil reproche d’user d’une langue classique…

J’assume évidemment, et ce, pour au moins deux raisons .

La première est que je suis persuadé que le miel est plus délectable que l’étiquette du pot.

La seconde, plus essentielle, c’est que c’est de cette langue écrite et entachée d’un certain classicisme, que je tire le plus de plaisir. Mon approche du monde, ma friction à son âpreté, dans ce qu’elle a d’authentique et de vécu, a besoin du sujet, du verbe et du complément pour être dite sans ambages.

Si nous sommes en révolte contre un monde structuré de telle manière qu'il ne nous plaît pas, ça n'est pas en mettant du désordre raisonné dans notre écriture que nous le mettrons en danger. Cette façon de procéder, encore une fois, fissure l'image en laissant intact le réel et lâche la proie pour l'ombre.

Et j’en termine, cher Roland, sur ce vieil adage : Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !

Certes. Encore faut-il qu’il y ait de quoi se mouiller les amygdales dans le susdit flacon.

Amitiés sincères et polonaises

Bertrand

12:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.08.2011

L’inénarrable François Bon

…jusqu’au ridicule.

…jusqu’au ridicule.

J’avais, cet hiver ou cet automne, me souviens plus, participer avec l’inénarrable susnommé, aux vases communicants et j’avais écrit, chez lui, un texte sur différents auteurs Polonais, dont Stasiuk et surtout Ignacy Karpowicz.

Je voulais relire ce texte que je n’ai pas conservé. Je clique sur le lien dans le texte qu’il m’avait laissé en échange….Bernique ! Le vindicatif mesquin l’a supprimé.

C'est décidément une manie chez lui : le Nettoyeur fou. Et ce n’est plus une polémique entre un auteur n’ayant réclamé qu’un bout de ses maigres droits et un pseudo-éditeur filou. C’est de l’acharnement psychopathe. De la méchanceté misérable. Puérile.

Car qu’est-ce qu’un texte sur Karpowicz avait à voir avec notre brouille ? Et quand je lis sur les pages Google que ce type passe pour "un chercheur et animateur de l’internet littéraire" (excusez-moi du peu), c’est en dire assez long sur la qualité et la fiabilité des informations qui circulent sur internet. Quelle honteuse mascarade !

Je suis en froid, pour une bagatelle, avec Feuilly, par exemple…Ce que je regrette. Est-ce que j’aurais eu l’imbécillité de supprimer le texte qu’il nous offrit sur Potocki, par exemple, à l'occasion de ces mêmes vases communicants ? Non. L’idée ne m’a même jamais effleuré. Par respect de ce qui fut et par respect pour le texte qu’on écrit quand les climats sont à la fraternité.

En privé, juste pour emmerder « cet animateur de l’internet littéraire » (pfft), je l’ai relancé pour mes pauvres 75 euros dont il se vantait, comme une vierge effarouchée, de vouloir s’acquitter.

Le gars est silencieux, muet comme un carpillon…La parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien, dit la sagesse populaire.

Et je sais bien qu’il me jouera d’autres tours, allez ! Dans l'ombre. Je sais où il me discréditera. Qu’il aille au diable ! Je n’en dis pas plus pour ne pas me retrouver avec un procès au cul.

Mais que chacun juge, par ce nouveau geste de vandale indigne (après celui de la suppression de mes deux livres) de la grandeur, de la crédibilité et de l'intelligence de cet inénarrable bouffon !

Même pas en colère. Trop content d’être débarrassé de tout lien avec ce petit monde de l’usurpation consentie.

13:17 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.08.2011

A vot'bon cœur

Il me faut prendre quelques précautions avant d’écrire ce que je me propose d’écrire là.

Il me faut prendre quelques précautions avant d’écrire ce que je me propose d’écrire là.

Redire, quoique de nombreux textes de ce blog abondent dans ce sens et notamment la correspondance que j’eus un temps avec Philip Seelen, que je suis à des années-lumière d’être un thuriféraire du système collectiviste défunt qui sévit à l’est et en Europe centrale, cinquante longues et pénibles années durant.

Bien avant de venir vivre en Pologne, d’ailleurs, j’étais un adversaire résolu et convaincu des staliniens de tout poil, des gros cons du PCF aux imbéciles gauchistes maoïstes, trotskistes, en passant par tous les autres, planqués sous des attitudes et étiquettes diverses.

Mon propos est ici un détail. Un détail amusant. Qui m’a bien plu. Et encore une fois, dire que rien n’est jamais tout noir ni tout blanc dans les différents avatars que traverse l’histoire, même si certains sont beaucoup plus foncés que d’autres...

J’affirme parfois, par exemple, que le meilleur allié historique de l’église catholique en Pologne, fut son ennemi déclaré, le communisme. En effet, du combat que se livrèrent ces deux idéologies, c’est bien la première qui est ressortie nettement vainqueur et qui, par une sorte de revanche, par réaction, est devenue l’idéologie dominante et dominatrice, présente dans tous les secteurs de la vie sociale.

A bien des égards, plus envahissante sans doute que ne le fut le marxisme- léninisme. Je pense à son enseignement dans les écoles publiques et je pense à cette enfant, pénalisée l’année dernière pour ses mauvais résultats dans cette matière honnie, alors qu’excellente partout ailleurs, dans les vraies disciplines dignes de figurer au planning de formation et d’ouverture d’esprit d’un môme.

La honte. Ne suis pas certain qu’un enfant du communisme aurait pu être pénalisé s’il avait mal ânonné quelques poncifs du Manifeste ou de l’Idéologie allemande.

Mais je suis très optimiste. L’idéologie dominante, comme partout et comme toujours, trop sûre de sa victoire, de sa pérennité, de son pouvoir, s’évertue à creuser sa propre tombe par une succession d’abus qui finissent par la dénoncer et la convoquer manu militari sur le banc des accusés.

Et dans un livre honteusement assassiné par François Bon (tiens, on parlait de stalinisme ?), Polska B Dzisiaj, je disais déjà et je dis encore :

« Bien sûr que je suis heureux que la Pologne soit débarrassée de l’ignoble système dit communiste. Mais si c’était pour en arriver là, au règne absolu de la marchandise au détriment de toute autre valeur, règne béni par les onctions obsessionnelles de la soutane, vraiment, ça me semble d’une hygiène douteuse, genre qui aurait traité des charançons avec une poudre propice à la reproduction des cancrelats. »

Mais je m’éloigne de l’initial et plaisant détail dont je voulais parler.

Aujourd’hui, dans les pays dits riches - disons endettés jusqu’au cou pour être plus exacts - nombre de décideurs ou (et) de candidats à cursus honorum n’en ont que pour le développement durable et l’écologie. Normal : « continuez à souiller votre lit, et une belle nuit vous étoufferez dans vos propres déchets.* » L’avertissement avait été clair. On ne l’a cependant entendu qu’une fois profondément englué dans les poubelles.

Au programme de ce développement durable, figure quelque part, sous des tonnes d'autres recommandations, l’incitation au covoiturage. Histoire de réduire les exhalaisons des pots d’échappement. Je doute fort que la mesure soit efficace, mais au moins comporte-t- elle un soupçon, une apparence, de fraternité.

A l’époque communiste les décideurs devaient se soucier de la santé de la planète comme d’une cerise. Il existait pourtant une incitation institutionnelle en direction des automobilistes pour qu'ils prennent à leur bord les auto-stoppeurs. Ceux-ci étaient munis d’une sorte de carnet authentifié, dont il signait et détachait un feuillet qu’il remettait au conducteur complaisant. Fort de ces attestations, l’automobiliste portait les billets je ne sais où et recevait je ne sais quel avantage.

Vous voyez que j’en sais peu, mais assez quand même pour regretter que les pays capitalistes n’aient pas eu, à l'époque, la même idée pour m’éviter des heures, voire des journées d’attente Porte d’Orléans ou ailleurs.

Certes, cette mesure était certainement une mesure de gestion de la misère, peu de gens étant dotés d’une automobile, mais son esprit reste un bon esprit.

Avec le temps, bien sûr.

* Le chef indien Seattle devant l'Assemblée des tribus d'Amérique du Nord en 1854

11:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.08.2011

Ce fut un bien bel échange - 1 -

C'était sur Non de Non, blog que nous partagions alors avec Stéphane Beau et Stéphane Prat, et c'était un échange entre Solko et mézigue.

J'en reprends ici deux échantillons qui me sont revenus en mémoire, suite au commentaire laissé par JLK sous le texte précédent et parce que Roland y abordait un sujet crucial dans le domaine de la création littéraire. Bonjour Bertrand

Bonjour Bertrand

On retient souvent, comme ça, des idées, des bribes d’idées même, dont on a oublié la provenance. Qui a dit qu’un grand livre n’est qu’une conversation tenue par un vivant avec un autre grand livre, écrit par un mort ? Ne sais plus trop. En tout cas, si les lecteurs ont souvent l’impression de se repérer dans un texte qu’ils découvrent grâce à leurs lectures antérieures, ne serait-ce pas parce que les écrivains leur en ont donné l’habitude en rendant souvent hommage, dans leurs textes, à ceux qui les ont précédés, et dont ils portent la trace ?

Dans Zozo Chômeur éperdu, j’avais relevé des allusions explicites à Raboliot et à La dernière harde, romans de Maurice Genevoix.

Dans Géographiques, vous citez plusieurs auteurs, mais c’est sur la figure de Roger Vailland, dont vous évoquez deux titres, La Fête et Les Mauvais coups que je voudrais m’arrêter. Il y a dans ces deux cas un doigt pointé vers, une invitation de lecture, même. Certes. Mais les liens que vous établissez entre vos textes et ceux de Genevoix ou Vailland ne cachent-ils pas autre chose ? N’ont-ils pas pour raison une image intime que vous avez de ces auteurs, voire de ces figures humaines ? Une image intime, aussi, qu’ils vous ont tendue de vous, ou encore une image de vous que vous souhaitez porter jusqu’à vos lecteurs ? Une image, pour aller jusqu’au bout de ma pensée, liée à un certain refus, et à une certaine joie de vivre ?

Oh, je sens bien que je deviens indiscret. Mais l’indiscrétion n’est-elle pas la raison d’être de toute correspondance ?

Je vous dis tout cela parce que je me suis pour ma part fabriqué une sorte de père idéal en littérature, et puis aussi quelques frères ou sœurs de routes, et puis quelques bons copains, et mêmes toute une pléiade d’oncles, de tantes et de cousins.. Et ces formes d’empathies, si chimériques fussent-elles, se sont toujours révélées, à l’examen, plus signifiantes que je ne le croyais de prime bord.

Ce Genevoix, ce Vailland, dont je ne résiste pas au plaisir de vous glisser une photo dans l’enveloppe, Zozo et Géographiques auraient-ils existé pareillement en vous si vous ne leur aviez pas explicitement rendu hommage ?

Je vous autorise, et avec moi tous ceux qui liront cette lettre, à nous parler d’autre chose si vous le souhaitez. De l’euro qui fait du yoyo, de la coupe du monde qui pointe le bout de son nez, ou de l’intérim présidentiel en Pologne dont pour vous dire la vérité nous ne savons pas grand-chose en France. Cependant, entre nous, qu’y-a-t-il de plus intéressant, quand on s’intéresse de près à l’écriture, que ce type de relations – et de motivations profondes -, par lesquelles nous nous mettons, d’une certain façon, au monde ?

Mes amitiés lyonnaises, mon cher Bertrand.

Au plaisir de vous lire.

Roland Cher Roland,

Cher Roland,

J’ai lu votre lettre avec beaucoup de joie ( en voilà une introduction qu’elle est bien courtoise et fort originale, ma foi ! ) car les sujets que vous y abordez sont effectivement essentiels pour qui se mêle d’écrire.

Vous mettez le doigt sur l’historique d’une écriture et dévoilez ainsi que nul, en ce domaine comme dans tous les autres, ne se fait soi-même mais trimballe dans ses valises (dans son encrier, en l’occurrence) des références, toute une famille qui depuis longtemps ne le quitte plus et qui murmure dans l’ombre, sans pour autant que l’auteur ait conscience d’entendre ces murmures.

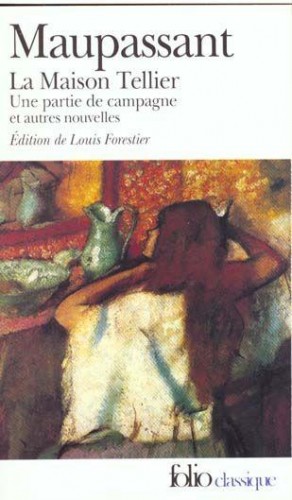

Car, dès que le couvert est mis, cette tribu sympathique s’invite régulièrement et sans vergogne aux plaisirs d’écrire. Je n’avais en effet jamais prévu d’introduire Genevoix ou Maupassant au départ de Zozo, pas plus que Roger Vailland au départ de Géographiques. Mais, à un certain moment, quand la fête battait son plein, ils sont accourus d’eux-mêmes tels de vieux fantômes et parce qu’ils avaient sans doute entendu qu’on se livrait en ces lieux à leur débauche favorite d’antan. Ils se sont imposés. Sans eux, la fête eût été un peu bancale.

Genevoix, je l’ai rencontré adolescent. Au milieu des champs et des bois et quelle merveilleuse sensation que celle d’éprouver soudain qu’on est en train de vivre dans un livre, avec des mots qu’on voudrait soi-même avoir ciselés, ce qui vous entoure en réalité et que vous aimez, du chant du merle noir à la buse qui plane en haut du ciel, jusqu’à la fraîcheur de la prairie en passant par les pénombres des sous-bois.

Forcément alors, penché sur mon manuscrit, tout cela s’invite, tant l’émotion d’écrire et celle de lire jouent sur les mêmes partitions.

Il en va de même pour Vailland, quoique j’aie fait sa connaissance beaucoup plus tard.

À un âge un peu plus désabusé. Quand le parcours est déjà abîmé. Ce n’étaient plus les paysages qui étaient présents mais l’obstination à vivre pleinement sa vie, mêlée à un certain désespoir et à un goût prononcé pour l’ivresse et les jeux de l’amour.

J’ai tout lu de vailland, jusqu’au volumineux et inachevé « Ecrits intimes » qu’une de ses anciennes amies, que j’ai eu la chance de rencontrer à Paris, m’avait gentiment offert. Cependant, Roland, en dépit de tout ce que j’ai pu lire et de tout ce que je lis encore de livres et d’auteurs, s’il est un seul livre que j’eusse aimé écrire, un livre qui m’a profondément marqué, ému, bouleversé, c’est bien Les Mauvais coups.

Nul autre n’est venu à ce jour me procurer la sensation de lire un frère. Plus qu’une oeuvre, un miroir, même si ça n’est pas ce qu’on demande à un livre, mais je me situe là plus sur le domaine du « sensiblement personnel » que sur l’échelle toujours un peu pourrie de la cotation littéraire.

Bizarrement, je n’ai jamais osé remettre le nez dedans. Je l’ai refermé, voulant sans doute garder intacte ma première sensation. Il reste pour moi le chef-d’œuvre de mon équinoxe de la quarantaine.

Alors, vous avez vraiment vu très juste en posant la question si , en citant un tel ouvrage, de façon inopinée, anodine, ça n’était pas une certaine image de moi, fugace, que je voulais transmettre. Je n’en avais pas pris l’exacte mesure et je vous dois cet éclaircissement.

Cependant, j’ai un père plus incontesté encore en écriture. Le maître. Celui qui me poursuit partout et duquel j’essaie cependant de calmer les ardeurs. Oui, il s’invite souvent sous ma plume et je dois quelquefois l’en chasser. Il me ferait trop d’ombre.

Vous l’avez sans doute deviné, il s’agit de Maupassant, d’ailleurs également nommé dans Zozo… Et j’ai été ému, touché, à l’époque, par la critique de Jean-Louis Kuffer qui disait, sans ne rien savoir de cette filiation, qu’il y avait dans mon livre un goût de Maupassant. Comme quoi, quand on a à faire à des lecteurs de cette envergure, il n’y a pas de secret qui ne puisse être mis au jour.

Et à propos de Jean-Louis Kuffer, je m’éloigne un peu, cher Roland, pour vous dire que je suis en train de lire un de ses livres Le viol de l’ange , un livre étrange, troublant, très, très original.

J’en reparlerai sans doute sur l’Exil des mots.