26.03.2012

Liaisons dangereuses et homonymies fâcheuses

Un homme nu venait, l’habit à la main.

Quelle drôle d’idée quand même !

A l’assemblée, les manifestants ont hué les députés.

Quand ? Quand ? Où ça ? Où ça ?

Les héler serait vain !

Pas plus ? Que de laxisme quand même !

Les héros de la guerre 14 ont leur monument dans chaque village de France.

Oh !

Nos ennemis sont cachés dans les halliers.

Ça arrive assez fréquemment, ce genre de truc.

Les hanses n’existent plus.

Oui, on avait cru remarquer.

Dans ce pays, les haras ne sont pas brillants.

Ah bon ? I sont comment alors ?

Les politiques déploient leur zèle.

Normal. Ils cherchent à voler.

Un Président de la République ne doit pas avoir de parti.

Le pauvre ! Déjà qu’il n'en avait pas beaucoup quand il n’était que candidat !

Les poules s’étaient échappées dès qu’on leur avait ouvert la porte.

Ah les salauds !

11:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.03.2012

L'agonie du réel

La réification du monde par l'image est en bonne voie d'achèvement.

Un instituteur demande à ses élèves s'ils ont déjà vu des chevreuils en vrai.

Oui, moi, j'en ai vu, répond joyeusement un gamin.

Où était-ce ?

A la télé.

Oui, d'accord, mais dans la forêt, est-ce que tu en as vu ?

Mais, m'sieur, on n'emmène pas la télévision dans la forêt !

08:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.03.2012

Histoire cochonne

Un camion transportant ses marchandises de Hongrie en Lituanie, via la Pologne, a été accidenté près des Carpates.

Plus de peur que de mal : le chauffeur est sain et sauf.

Source : interia.pl

Source : interia.pl

08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.03.2012

La vie est belle si on se fait la belle

Le vrai monde, celui sur lequel j’ai encore prise, c’est le mien. Celui où je me suis isolé, bon gré mal gré. Celui-ci, je peux encore en parler sans dire trop de conneries.

Mais si j’en parle, ça n’est pas pour intéresser les gens d’une société qui depuis bien longtemps préfère l’effet de manches à la parole, la représentation du réel au réel, la copie à l’original et qui, en dépit des balbutiements d’indignation spectaculaire qu’on peut entendre pétiller de-ci, de-là, ne sait plus dissocier le vrai faux du faux vrai.

Si j’en parle, c’est pour que cette parole participe de mon monde à part entière et par le moyen de ce qui me désintéresse encore le moins, l’écriture ou la musique.

Ce monde-là n’a pas de scène ni d’images. Il ne peut s’exprimer que pour lui et par lui. On y ressent alors la pleine souveraineté d’exister. On s’y sent maître en son royaume, responsable des bons instants comme des pires. Et on aperçoit bien, en ne se préoccupant que de lui, que les chaînes qu’on croyait être tressées autour de soi par les effets pervers d'une organisation sociale, n’étaient en fait soigneusement cadenassées que par soi-même. Par confort. Peur. Faiblesse. Goût immonde du petit, petit lucre et de la survie salariée. Et par mensonge de soi à soi, c’est-à-dire, par, finalement, un certain bonheur masochiste d’avoir à rejeter sur la turpitude des hommes et de leurs sociétés ses propres impuissances à vivre ses tripes.

Ah, si seulement, notre mélancolie n’était qu’un produit fabriqué par d'autres mélancoliques ou méchants ! Quel beau dédouanage de notre propre existence à être vécue ce serait !

Voilà bien le maître mot, le fil conducteur de toutes les révoltes, de toutes les séditions, de toutes les indignations, de tous les discours enflammés : se dédouaner. Et j'imagine souvent, fortement amusé, les aboyeurs publics de la révolte, malheureux comme les pierres des chemins, réduits au silence, ne sachant plus quoi faire de leur salive, dans un monde égal, fraternel, juste, humain, amoureux. Bref, je les imagine réclamant un monde inique, fourbe et cruel qui leur rendrait aussitôt la parole.

Parce qu'ils réclament aujourd'hui la résurrectrion d'une vie dont ils ont une frousse abominable et que, tels les vautours de la savane, ils sont nourris du cadavre de cette vie-là.

Alors celui qui, vraiment, devant sa glace sans témoin, considère sa mélancolie, son mal-être comme la queue de poisson d’une organisation sociale malveillante, n’a que quatre solutions humaines et honnêtes qui se présentent à lui :

- Prendre les armes. C’est risqué. Froides sont les geôles et durs les couches.

- Se suicider. C’est dangereux et, si c'est réussi, c'est définitif. Quelle horreur !

- Mentir sur ses véritables intentions. C’est très facile et même amusant.

- Fermer sa grande gueule. Oui, ça, ce serait bien.

09:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.03.2012

Ce champ peut ne pas être renseigné

Sur ce blog de l'immédiat ou, plus solitaire, pour des projets toujours échaffaudés sur le mode spéculatif, au milieu de votre forêt que les neiges recouvrent, que le printemps revigore, que de violents orages bousculent ou que l’automne enlumine de pourpre et de jaune.

Vous écrivez et vous lisez.

Votre rapport au monde et à vous-même passe forcément par là. Il est médiatisé par les mots muets. Vous ne parlez plus guère.

Il n'y a pas si longtemps, vous étiez en compagnie de Lucien Leuwen…Quelle drôle d’idée tout de même ! Vous avez un goût certain pour l’inachevé : sitôt après Lucien Leuwen, vous aviez dévoré Lamiel, c'est dire !

Vous avez aussi récemment relu pas mal de vos textes écrits ces dernières années. Aucun ne vous est apparu achevé, justement. Des ébauches. Est-ce qu'un texte peut finir par vous paraître achevé ? Un texte de vous.

Mais il est vrai que vous avez dit par ailleurs que l’écriture était en décalage, comme la lumière des étoiles mortes depuis des siècles. Comme aussi une voix depuis longtemps émise, qui a fait son voyage autonome sur la plaine et qu'un écho que l'on n'attendait pas renvoie soudain. Vous avez même dit à un sympathique journaliste, dans le Poitou, que votre littérature était peuplée de fantômes, certains mêmes dont vous n'aviez pas considéré important de croiser leur chemin vivant.

Et que l'éloignement géographique convoquait ces fantômes.

Dès lors, vous considérez que c'est pure vanité que de vouloir se dire et que de lire des pages nées d'un décalage, les lire au plus-que-passé donc, enflait encore le contraste et donnait cette impression d'inachèvement perpétuel.

Normal. Les fantômes ne reviennent jamais deux fois sous le même habit. Vous l'ignoriez ?

N’empêche.

Vous n’écrivez que vos silences et ne lisez plutôt que des morts : depuis que vous ne vivez plus dans votre pays, vous avez relu au moins une cinquantaine de classiques. Vous projetez même de relire, pour la troisième fois en vingt ans, Guerre et paix !

Si on vous demandait pourquoi, vous ne sauriez pas répondre. Sinon qu'un désir ne se prouve pas.

Vous ne serez donc jamais un contemporain. Un exilé, fût-il volontaire, ne peut pas être un contemporain, ni dans sa lecture, ni dans son écriture. Trop de choses de ce qui l'a poussé hors de ses frontières culturelles ne lui semblent pas assez claires pour qu'il ait encore l'énergie de se fourvoyer dans l'éphémère esprit du présent.

Trop de choses aussi sont restées en gestation et trop ont été abandonnées aux débâcles.

Ne relisez donc jamais ni la lumière de vos étoiles ni la voix de vos fantômes sans avoir à l'esprit qu'un sillon creusé deux fois semble toujours infertile au laboureur.

08:47 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.03.2012

Brassens a enfin ses 500 signatures ! Il fait une déclaration...

09:43 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.03.2012

Dans quel état j’erre ?

Lecteurs, je vous le concède bien volontiers : le jeu de mots a de la barbe ! Tenez-le dès lors pour une envie passagère, pour un de ces poncifs qu’on a parfois le désir d’énoncer, comme ça, pour la rigolade. Parce qu'être toujours sérieux, c’est fatigant, ça n’est pas gai et, forcément, ça ne peut pas être sincère.

Lecteurs, je vous le concède bien volontiers : le jeu de mots a de la barbe ! Tenez-le dès lors pour une envie passagère, pour un de ces poncifs qu’on a parfois le désir d’énoncer, comme ça, pour la rigolade. Parce qu'être toujours sérieux, c’est fatigant, ça n’est pas gai et, forcément, ça ne peut pas être sincère.

Donc, si j’en crois les statistiques de la plateforme Hautefort - qui à mon avis déraillent un peu quand même - vous êtes de plus en plus nombreux à venir me lire. Plus de 3000 maintenant. Ce dont je vous remercie.

Alors, je fais comme si c’était vrai et je me sens redevable envers vous de quelques nouvelles sur la part d’écriture faite dans l’ombre. Il s'agit là d'une marque de politesse et de respect.

Car il faut personnaliser les blogs. Les faire confidentiels, les humaniser, qu’on sente, derrière, un homme ou une femme d’os et de chair et de cœur. Brassens disait qu'une chanson, c'est une lettre à un ami. Le blog aussi. Même si, parfois, c'est une charge en direction d'un ennemi. C'est toujours du vivant. Rien de plus triste que ces blogs où l'on n'arrive pas à savoir qui parle et d'où ! Cela enlève à l'écriture la moitié de son relief. Pour peu qu'elle n'en soit pas généreusement pourvue d'elle-même, alors...

J’écris beaucoup. J’écris toujours. Mais ces velléités d’écrivain n’arborent pas pavillon triomphal depuis quelque temps. Alors autant vous le dire. Ne pas suivre l’exemple de ces auteurs pour qui, publiquement, tout va toujours pour le mieux, qui se vantent et se lustrent le nombril, mais qui, en privé, pleurnichent comme des canes. Bon, mais bon, bon, c’est là leur problème…Hum… Bon.

Mon dernier livre, donc, publié en juillet dernier, Le Théâtre des choses, suit son bonhomme de chemin. Il se lit, me dit fort gentiment l’éditeur, comme se lit un livre qui n’est supporté ni par les journaux, ni par la télé, ni par la radio, qui n'a pas été écrit par quelqu’un qui venait d’assassiner sa grand-mère et qui n'est pas parrainé par un grand frère ayant autorité - réelle ou surfaite- dans le sérail.

Zozo, lui, revient du Québec. Comment ? Oui, merci, il a fait bon voyage et a vécu là-bas un séjour où il fut fort apprécié. Cela me fait plaisir. Beaucoup.

Géographiques. Pas de nouvelles.

Brassens, épuisé depuis longtemps.

Les deux autres, vous le savez, assassinés par un marchand de fichiers numériques.

Voilà pour la bibliographie. On en a vite fait le tour.

Pour ce qui est de l’écriture actuelle, ben, ça n’est pas vraiment ça. Jugez-en plutôt.

J’avais entamé la rédaction d’un recueil de contes de mon cher Poitou… C’était une commande pour acheter du pain, mais je me suis trompé, ce n’était pas la bonne commande. La bonne était « Hauts lieux de légendes en Poitou ».

Un truc touristique à la… ce que vous voudrez. J’ai laissé tomber et travaillé deux mois pour reun. J’ai tout de même réussi à acheter un peu de pain et un peu de fricot, je vous rassure.

Plus sérieusement et plus embêtant, l’autre manuscrit, Agonies ou les champs du crépuscule, écrit en 2009/2010, retravaillé en 2011, n’en finit pas de ne rien faire du tout. Refusé aux éditions du Sonneur. Refusé au Chasseur abstrait, alors là, avec une élégance qui donne envie de se faire tout de suite chasseur concret et de botter des fesses de fâcheux ! Des goujats… Pas un mot. Rien. Pas un commentaire. Juste : on a refusé votre manuscrit. J’ai demandé, ironique : c’est si mauvais que ça ?

Silence méprisant.

Quand les petits pètent plus haut qu'ils n'ont le cul et ont déjà les perversions grotesques des grands, alors…

Qu’ils aillent se faire… ce que vous voudrez encore.

Ce manuscrit, j’ai eu l’outrecuidance de le présenter chez Fayard. Quel con ! Là, comme m’a dit une amie, ce n’est pas un refus, c’est une erreur de ta part. Effectivement. Savoir qu'un écrivain qui a un peu de respect pour son art, n'a plus rien à faire auprès des grandes maisons. Le savoir vraiment.

Lettre typique : « malgré son intérêt… » Vous connaissez la suite. Sans intérêt, justement.

Le manuscrit est donc en lecture dans une autre maison. Je ne dis pas laquelle parce que, là, c’est certain qu’ils vont le prendre et je vous en ferai la surprise… Enfin, n’y comptez pas trop quand même. Pas plus que moi.

Tout cela est éreintant. Pas déprimant, non. Les éditeurs peuvent bien refuser, ils ne peuvent rien contre l’essentiel : l’écriture.

Ah, j'allais oublier dans cette liste édifiante : j’ai écrit aussi une nouvelle sur le football… Pas dans les cordes d’Antidata. Hors sujet… Bon. Normal. Excellents rapports conservés entre nous. Mais ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, tout ça.

Enfin, quand j’avais écrit Zozo en 2008, j’avais fomenté le projet dans ma tête qui n'arrête pas d'en fomenter, de faire une trilogie. Trois personnages atypiques, trois en dehors. Trois livres. Je viens de terminer le second. Il me plaît vraiment bien.

Reste à savoir s’il plaira à d'autres. Pas gagnée encore, cette histoire ! Mais j’ai au sujet de ce dernier-né quelques idées et s'il y a bien une chose que personne ne m'enlèvera jamais, c'est l'immense plaisir que j'ai pris à l'écrire !

Alors ça roule malgré tout et c’est le printemps. Et je sais bien, qu’en plus de souffrir d’une modestie handicapante dont je ne sais vraiment pas comment me débarrasser, je suis bourré de talent !

Ah, si seulement on était plusieurs à le savoir !

Photo AFP

13:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.03.2012

Critique en herbe

En octobre 2010, j’avais été invité par un lycée de Bressuire, dans une classe qui avait lu Zozo chômeur éperdu sous la conduite de son professeur.

Juste avant que je n’intervienne, donc, trois élèves avaient proposé de me lire un texte. Ils se donnaient la réplique et j’avais mis quelques secondes avant de comprendre qu’il s’agissait d’un des miens, publié sur le blog collectif Les sept mains. J'en avais été fort ému, d'autant que les jeunes lecteurs avaient lu avec beaucoup de talent.

Ce fut un grand moment.

"Les trois hommes allaient le dos courbé, la tête baissée pour éviter les cruels éperons du blizzard qui soulevait autour d’eux des nuages de neige et de givre, une main obstinément enfoncée dans la poche d’une lourde pelisse, l’autre solidement refermée sous la gorge et serrant au plus près de leur cou la laine épaisse des écharpes, la démarche incertaine, mal aisée et les yeux exténués, rougis par le froid, vidés par le désespoir de ne plus voir depuis des jours et des jours que cette étendue immense, blanche, muette, sans âme, sans mouvement et sans horizon, que déroulait devant eux la steppe."

- Tu fais des phrases trop longues.

- Comment ça, trop longues ?

- On peut pas les lire parce qu’on peut pas dire tant de mots sans respirer.

- On peut lire tout bas.

- Oui, mais c’est fait aussi pour lire tout haut. Dans Zozo, tu faisais des phrases courtes.

- Et alors ?

- Si tu veux trouver un éditeur et vendre des livres, il faut mettre plus de points. Soigner ta langue.

Ce que j’aime chez les enfants, c’est que, même avec des raisonnements faux et des motivations non avouées, ils arrivent à des conclusions vraies.

Tout le contraire des philosophes.

Illustration : Jean-Jacques Epron, passeur de mots, lecteur de Zozo, chômeur éperdu

12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.03.2012

A mon avis Solko dérape…

Allez, une fois n’est point coutume, je vais ce matin me faire l’avocat du diable en prenant parti un court instant pour François Hollande contre l’ami Solko.

Allez, une fois n’est point coutume, je vais ce matin me faire l’avocat du diable en prenant parti un court instant pour François Hollande contre l’ami Solko.

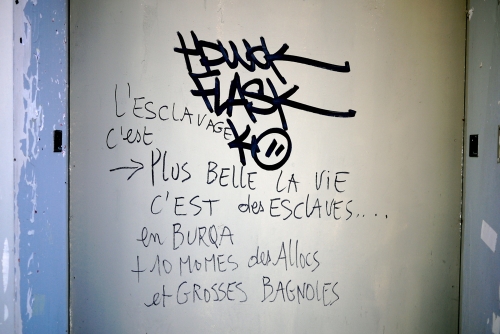

A mon sens, la critique faite par le texte mis en lien est extrêmement dangereuse en ce qu’elle fait fi de l’historique du langage et, même si ce n’est pas l’intention de son auteur, amène beaucoup d’eau au moulin des nazillons du FN ou d’ailleurs. Les nazillons, il y a en a partout. Ils ne sont pas tous étiquetés de la même façon, mais ils ont partout les mêmes phantasmes.

Cette critique fixe en effet le mot race dans un contexte de structuration sémantique du langage qui ne lui sied plus. Que Hollande fasse par ailleurs rire jaune avec ses démarches d’homme du pouvoir spectaculaire ne se développant que pour l'image et à l’intérieur de l’image - tout autant que la dizaine de bouffons en lice - cela ne justifie pas, pour moi, qu’on se fasse pour autant l’avocat de la pérennité du concept de race, tel qu’entendu dans la constitution et dans un environnement sociétal qui n’est plus le sien.

Il y a en effet l’espèce végétale, l’espèce animale et l’espèce humaine. A l’intérieur de cette dernière espèce, le mot race ne s’est jamais vu employer, historiquement, que pour donner apparence humaine à toutes les conquêtes, toutes les spoliations, tous les esclavages, tous les crimes et tous les génocides et, en dernier ressort, pour les justifier devant une loi fantasmée de la nature.

Or, un concept, un mot, reçoit d'abord sa sémantique depuis la pratique qui en a été faite. Il en va de l'histoire du langage.

La constitution de 1958 intervient alors qu’une part du colonialisme est encore en place mais s’effrite ou s’est effritée partout dans le monde. La poudre parle en Algérie et le bon droit, le droit humain, le droit légitime, est du côté des rebelles. Historiquement, géographiquement, économiquement et militairement la colonisation n’est pas encore reléguée au chapitre de l’histoire, mais chacun sait, après l’Indochine, le Maroc et la Tunisie, qu’elle est en sursis. Un sursis très court.

Le concept de race se justifie alors a contrario…Pour précisément dire que les races doivent être désormais prises en compte non pas pour être exploitées les unes par les autres, mais traitées d’égale façon par la nouvelle République. Echo à la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

De 1958 à 2012, foin de la colonisation, place à l’impérialisme ! Les flux migratoires ne sont que les tsunamis a posteriori d’une déstabilisation de la carte géopolitique mondiale. Les hommes des antipodes se croisent, cohabitent dans la rue et à l’atelier, se lorgnent et se toisent, réclament la propriété de leur sol et, immanquablement, à partir de là, celle du bien-fondé de leur occupation des lieux, à travers l’origine de leur sang. A partir des années 80, le concept de race devient un concept politique puissant et prend donc la teneur contraire qu’avait voulu, dans les textes tout du moins, lui insuffler la décolonisation.

J’illustrerai mon propos par deux exemples, d’envergure totalement différente.

- Le trop fameux antisémitisme polonais d’entre les deux guerres n’a eu d’autres sources que celle d’un flux migratoire des populations juives, chassées de l’ouest, et ce, sur 1000 ans d’histoire. A partir de la christianisation du Royaume en 966, la Pologne avait été un des pays les plus tolérants en Europe pour l’accueil des juifs, jusqu’à compter plus de 10 pour cent de sa population en 1921. Le concept de race a pris toute sa force quand la Pologne a été annexée par la Russie fortement antisémite, en 1795. Ce concept fut alors le moteur idéologique des désastres que l’on sait quand Hitler et Staline se sont emparés, l’un à l’ouest et l’autre à l’est, du pays.

- Deuxième exemple beaucoup moins désastreux mais tout aussi honteux. A Paris, c’est dans le 20ème arrondissement fortement habité par les émigrés, onde de choc des décolonisations, que Le Pen réalisait ses meilleurs scores des années 80.

Dans les deux cas : la stratégie de la peur relative au quantitatif, celle que Sarkozy essaie misérablement de mettre en place aujourd’hui, celle qu’il a mise en place avec succès en 2007.

Il ne s’agit donc pas de savoir si l’espèce humaine est biologiquement divisée ou subdivisée en races - ce qui, à mon sens n’a aucune importance dans l’esprit, pas plus que le fait que parmi les hommes, il existe de gros individus, des maigres, des grands, des nains, des intelligents ou des sots, - il s’agit qu’un texte qui officialise la vie d’une communauté républicaine ne stigmatise pas ce terme, qui a fait les abominables preuves de sa dangerosité et s’est rendu responsable des pires crimes commis par les hommes.

Imaginez une constitution qui prendrait soin d'énoncer : ceux qui pèsent plus de quatre-vingt dix kilos ont les mêmes droits que les autres ! De même pour les blondes, les roux, les nymphomanes et les frigides !

Hollande n’a donc pas dit qu’il supprimait les races, qu'il en niait l'existence. Il a dit qu’il en supprimerait le concept dans la constitution de la république.

Ce qui, pour symbolique que cela soit, n’en demeure pas moins généreux et même intelligent.

Enfin quand Solko affirme :

« J’appartiens à une génération qui, pour ne pas être pour autant crépusculaire, a connu une France où l’on ne parlait pas toute la journée de races et de racisme »

Je réponds :

« Je suis de cette génération, Solko, et même un peu avant vous, je crois… Ce n’est donc pas parce qu’elle n’en parlait pas que des actes lâches et infâmes n’étaient pas commis dans l’ombre.

Cette France ne parlait pas non plus beaucoup des viols, ni même des ecclésiastiques pédophiles. Que nos temps aient monté leurs contradictions en épingle et les aient noyés dans le langage spectaculaire de l’abondance quotidienne, entièrement d’accord. De là à cautionner la loi du silence, il y a une marge qui s’appelle quand même l'expresssion du réel. »

Et après tout ça, j’espère qu’Hollande pensera à moi pour un tout petit, petit, petit portefeuille de ministre. Un ministère à la Zozo, par exemple.

Image : Philip Seelen

11:51 Publié dans Acompte d'auteur, Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.03.2012

Ce champ n'a pas besoin d'être renseigné

Vous n’avez plus d’amis dignes de ce nom à porter dans votre cœur, parce que vous en avez trop eu sans doute. Vous avez dilapidé votre pain blanc. Vous avez galvaudé et le terme et la chose. Vous avez posé vos mains sur bien trop d’épaules et on vous l’a souvent dit : expansif !

Vous n’avez plus d’amis dignes de ce nom à porter dans votre cœur, parce que vous en avez trop eu sans doute. Vous avez dilapidé votre pain blanc. Vous avez galvaudé et le terme et la chose. Vous avez posé vos mains sur bien trop d’épaules et on vous l’a souvent dit : expansif !

Vous vous êtes à présent persuadé qu’on peut bien vivre sans et vous avez eu raison. Tout comme le renard et ses raisins verts, vous avez compris qu’une chose inaccessible ne l’était plus dès lors qu’elle était déclarée de mauvais goût ou inutile.

Mais ne vous formalisez pas trop de vos abandons : tous les humains font ainsi. Ils vivent un bonheur par soustraction. Un bonheur négatif. Ils vivent ce puissant adage de la résignation accomplie qui leur dit que lorsqu’on n’a pas ce qu’on aime, il faut aimer ce qu’on a.

Je vous le concède, c’est intellectuellement bas, socialement traître, ça ressemble aux pommades onctueuses des dogmes et c’est humainement trivial. Mais il en est ainsi et retourner la question cent fois dans votre crâne et dans votre poitrine non seulement ne la résoudra pas mais encore la fera de plus en plus cruelle.

Et les jours n’en succéderont pas moins aux jours, ponctués de nuits qui vous emmèneront jusqu'au dernier crépuscule.

Alors, filez donc votre chemin de solitude. Laissez dire et laissez faire. Quelle importance que vous ayez raison ou tort dans les différents conflits que vous avez engagés et dans le fossé qui s’est creusé entre vous et ceux que vous aimiez ? Laissez ces termes bas du tort et de la raison aux avocats, aux chats fourrés et aux roussins ! Vous n’avez rien à avouer et vos vis-à-vis non plus. Chacun d’entre vous croit tenir, avec raison, la raison au creux de ses mains vides.

Alors, si vous pouviez cesser de vous emporter, que vos colères aux allures de torrent prennent la sérénité des ruisseaux de prairie !

Se mettre en rogne ne sert que les objets de la rogne. Les cibles qui la déclenchent sont toujours impassibles, froides et silencieuses. Bref, tout ce qui vous manque et vous accuse in fine.

Vous avez regardé ce matin la lumière rose s’élever au-dessus du Bug.

Personne à votre place n’aurait su la regarder comme vous l’avez regardée. Un autre l’aurait regardée avec ses yeux à lui, chargés de sa propre histoire.

Vivre, n’est-ce pas cela ?

Etre unique en son regard sur le monde et sans qu’aucune échelle de valeur ne vienne embuer ce regard ?

Image : entrée de la tanière d'un loup. Photo prise en forêt de Włodawa.

11:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.03.2012

Guitare et clavier

Quand j’écris, chez moi, entre deux pages, voire deux paragraphes, et même parfois entre deux ou trois lignes, cela dépend de beaucoup de choses, de la spontanéité du flux d'écriture par exemple, je me lève et je prends ma guitare.

Quand j’écris, chez moi, entre deux pages, voire deux paragraphes, et même parfois entre deux ou trois lignes, cela dépend de beaucoup de choses, de la spontanéité du flux d'écriture par exemple, je me lève et je prends ma guitare.

Là, je fais une suite d’accords ou des gammes. Des gammes de blues le plus souvent. Ou alors, un vieux Brassens. Sur la pompe classique ou selon ma propre définition.

Pour moi seul. Et je me dis dans ces instants, qu’il y a une différence fondamentale, dans ma vie du moins, entre la musique et l’écriture.

Je n’ai rien présenté sur une scène depuis plus d’un an et demi et ça ne me manque pas du tout. La musique se satisfait donc d’elle-même, elle tire son plaisir d’elle-même, d’une confrontation à sa propre solitude. L’écriture, non. Celle-ci se veut à tout prix message, elle veut à tout prix être exposée, vue, connue, et même reconnue. Et elle n’est pas grand-chose, sinon rien du tout, sans cette perspective, ici, immédiatement sur ce blog, ou, bien plus hypothétique et dans bien plus longtemps, dans un livre. Elle poursuit un but social et existentiel, un but sine qua non, dont la suite d’accords ou les gammes n’ont que faire !

Et je pense souvent que si j’ai pu vivre de longs espaces de ma vie sans écrire, je n’ai jamais pu vivre sans une guitare à mes côtés, sans saisir le manche au moins une fois par jour. Partout. La première fois que je suis monté dans un bus place de la concorde, pour rejoindre Varsovie, je n’avais pas grand bagage, mais j’avais ma guitare. Comme une protubérance.

Je n’ai jamais appris non plus quelqu’un à écrire, jamais donné de conseils. J’en ai bien trop besoin moi-même, pensez donc ! En revanche, j’ai initié de nombreux jeunes à la guitare, dans un centre socioculturel. C’étaient de jeunes enthousiastes, certains ont vraiment continué très bien, jusqu’à dépasser, comme c’est souvent le cas, la dextérité réelle ou supposée de leur professeur.

Et j’ai un souvenir attendri pour l’un d’entre eux, Mathieu, à qui j’ai enseigné les fameuses gammes pentatoniques, le hammer, le pull-off et autres slides. Un féru de blues. Un doigté extraordinaire, sensible, romantico- spleen, mais un ado qui se rebellait à chaque fois que je voulais lui parler un tant soit peu de solfège. Tout au feeling.

Ce gosse-là m’avait fait deux cadeaux. Des Etats-Unis, il m’avait ramené le coffret intégral, précieux, unique, de Robert Johnson. Une bible. Des morceaux d'anthologie. Presque d'ethnologie. Je l’ai toujours, posé dans ma bibliothèque, parmi les livres comme s’il en était lui-même un… Et puis, une autre fois, Mathieu est venu à son cours avec les œuvres complètes de Rimbaud dans la pléiade. Et avec cette dédicace : tu m’as donné le blues-feeling. Merci.

Emotion en écrivant ces quelques lignes. Car ce pont, ce trait d’union, qu’il avait spontanément établi entre Rimbaud et ce qu’il ressentait du blues - Mathieu avait dix-sept ans à l'époque - je ne l’ai jamais vu ailleurs. Ah, Mathieu, tu m’as donné bien du bonheur avec ces deux cadeaux-là !

Ton Rimbaud, notre Rimbaud, trône également dans la bibliothèque aux côtés de Robert Johnson.

Et je n’ai pas souvenance que l’écriture m’ait un jour donné autant de retour humain.

C’est pourtant avec elle que je compose chaque jour. En elle que je mets de bien dérisoires espoirs. En elle que je m'efforce de croire, bien plus qu'en la musique.

Vanité, sans aucun doute.

Illustration : Le modèle exact sur lequel s'exercent mes velléités.

10:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.03.2012

En d'autres termes et le roman

"L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il imagine éprouver. De là à penser qu’il imagine éprouver ce qu’il éprouve… Je le vois bien avec mon amour : entre aimer Laura et m’imaginer que je l’aime - entre m’imaginer que je l’aime moins, et l’aimer moins, quel dieu verrait la différence ? Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire. Et, s’il suffit d’imaginer qu’on aime pour aimer, aussi suffit-il de se dire qu’on imagine aimer, quand on aime, pour aussitôt aimer un peu moins, et même pour se détacher un peu de ce qu’on aime - ou pour en détacher quelques cristaux. Mais pour se dire cela ne faut-il pas déjà aimer un peu moins ?"

"L’analyse psychologique a perdu pour moi tout intérêt du jour où je me suis avisé que l’homme éprouve ce qu’il imagine éprouver. De là à penser qu’il imagine éprouver ce qu’il éprouve… Je le vois bien avec mon amour : entre aimer Laura et m’imaginer que je l’aime - entre m’imaginer que je l’aime moins, et l’aimer moins, quel dieu verrait la différence ? Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l’imaginaire. Et, s’il suffit d’imaginer qu’on aime pour aimer, aussi suffit-il de se dire qu’on imagine aimer, quand on aime, pour aussitôt aimer un peu moins, et même pour se détacher un peu de ce qu’on aime - ou pour en détacher quelques cristaux. Mais pour se dire cela ne faut-il pas déjà aimer un peu moins ?"

"On parle sans cesse de la brusque cristallisation de l’amour. La lente décristallisation, dont je n’entends jamais parler, est un phénomène psychologique qui m’intéresse bien davantage. J’estime qu’on le peut observer, au bout d’un temps plus ou moins long, dans tous les mariages d’amour."

"Tant qu’il aime et veut être aimé, l’amoureux ne peut se donner pour ce qu’il est vraiment, et, de plus, il ne voit pas l’autre - mais bien en son lieu, une idole qu’il pare, et qu’il divinise, et qu’il crée."

André Gide - Les Faux monnayeurs -

Ce que Nietzsche avait tranché d’une formule lapidaire : L’amour, c’est du sensuel qui passe au spirituel.

Et ce qu’un vieil ami, aujourd’hui hélas dormant de l’autre côté des pissenlits, avait encore résumé en ces termes galants : Conjurer son angoisse dans la métaphysique d’une touffe de poils.

***

"Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au cinéma; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, comme partout, la pureté seule m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que le fait le drame. Et qu'on ne vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le spectateur est appelé à les voir portés tout vivants sur la scène; car combien de fois n'avons-nous pas été gênés au théâtre, par l'acteur, et souffert de ce qu’il ressemblât si mal à celui que, sans lui, nous nous représentions si bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur."

"Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au cinéma; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, comme partout, la pureté seule m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que le fait le drame. Et qu'on ne vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le spectateur est appelé à les voir portés tout vivants sur la scène; car combien de fois n'avons-nous pas été gênés au théâtre, par l'acteur, et souffert de ce qu’il ressemblât si mal à celui que, sans lui, nous nous représentions si bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur."

André Gide - Les Faux monnayeurs -

Voilà, à mon sens, une profession de foi artistique qu’avaient dû mal lire les écrivains adeptes du Nouveau roman et, loin après eux, ceux de la littérature contemporaine, qui, d’un seul coup d’un seul, ont décrété la mort du roman.

Quand on ne se sent pas le talent de la rénover, d’innover en son sein, on décrète la chose obsolète. Et on la tue. Du moins on dit qu'on a vu son cadavre. Quoi de plus simple ?

Pour moi qui me plaît encore à décrire les paysages et les hommes évoluant dans ces paysages, qui me plaît même à ne pas dissocier ces hommes-là de leurs paysages, l'affaire est évidemment beaucoup plus compliquée.

Car il en va de mon amour d'écrire.

11:05 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.03.2012

1984

1984. A force d’avoir lu Orwell dans nos lycées, on en avait presque peur, de cette année là. Qu’il nous tombe encore une calamité sur le coin de la gueule qu’on avait déjà pas mal cassée. Bon sang, qu’on se disait, où peut-il bien se cacher, le Big Brother ? Hein ? Où il est ? Quel sale coup il nous prépare, le fumier ?

1984. A force d’avoir lu Orwell dans nos lycées, on en avait presque peur, de cette année là. Qu’il nous tombe encore une calamité sur le coin de la gueule qu’on avait déjà pas mal cassée. Bon sang, qu’on se disait, où peut-il bien se cacher, le Big Brother ? Hein ? Où il est ? Quel sale coup il nous prépare, le fumier ?

On ne savait pas encore qu’il était en train de se mettre partout en place, doucement et sans effet d’annonce, sans bruit de bottes ni cliquetis de culasses automatiques. Matois. Sûr de lui au chevet de l’endormissement humain.

1984 bis. Pour nous, c’était surtout le retour de l’ennui après les joyeuses effervescences des années soixante-dix. On avait eu beau courir vite et à travers la montagne, on avait eu beau semer sur notre fuite Rimbaud, Vaneigem, Lautréamont et autres élixirs empoisonnés pour que le vieux monde en nous pistant en crève, il nous avait une nouvelle fois rattrapés par la peau du cul et on s’était arrêté sur le bord de la route, le cheveu encore long, l’œil encore un peu rêveur, mais essoufflé quand même, l’espoir en berne.

La social-démocratie au ventre replet battait son plein, pétait dans la soie et rotait du bourgogne grand cru. Les plus cons d’entre nous rosissaient de plus en plus et entraient un peu partout à reculons. C’est comme ça, le drapeau blanc des renoncements : la marche arrière. A votre bon cœur, tapez où bon vous semble !

1984 ter. Maurois I est mort. Lui a succédé Maurois II, par la volonté de Mitterrand Ier au faîte de sa gloire mais dans une France qui patauge dans la crise, le chômage, la politique de rigueur, bref, tout le merdier habituel depuis que les hommes ont choisi la dictature de la marchandise sur toute autre manifestation terrestre.

Les derniers Apaches se radicalisent, prennent le maquis... Quand le désespoir de construire n’a plus que le choix des armes pour détruire.

Nous, on leur fait un signe de la main, on leur souhaite bonne chance quand même, on les aime mais on ne les suit pas de ce côté-ci de la défaite.

Et on se retrouve dans des cafés à nous. Tu pouvais boire un coup à Amsterdam avec un gars comme toi que tu croisais par hasard, la main sur l’épaule, et le retrouver huit jours plus tard au Marsella, à Barcelone, devant une absinthe, toujours par hasard. Ça voulait dire que notre territoire était de plus en plus balisé et nos chemins de plus en plus étroits.

On s’en foutait des boniments de la crise. Je ne les répète même pas là, ces boniments. Vous les connaissez par cœur, parce que ce sont exactement les mêmes qu’aujourd’hui. Suffit juste d’ouvrir un journal ou une télé, si vous en avez une. Moi, j’en ai pas, de télé.

Les chroniqueurs politiques ont ça de génial quand même : Intemporels. Quantiques presque.

Un monde en crise, pour nous, c’est comme quand les loups se dévorent entre eux. On ne va pas les séparer, hein, risquer un coup de dents, donner notre avis, ramener le calme et négocier. Non, on reste sur notre cul et on attend - espoir bien vain - qu’ils s’égorgent jusqu’au dernier.

Nous, on se distille jusqu’au dernier. On n’arrête pas de vider des bouteilles et on fume des fumées qui devraient nous redonner de l’espoir, élargir notre champ de vision et réaiguiser notre sens critique. Mais finalement on s’endort un peu plus. Trop fatigués. Trop chimérique, tout ça…Le coeur n'y est plus.

Alors on se lève un à un dans un bâillement, on se salue, on s’embrasse et on dit qu’on rentre chez nous. Qu’il est tard.

Où ça chez nous ?

On a la trentaine bien sonnée, la tempe déjà un peu grise et on n'a jamais eu de chez nous. Les autres, les renégats, ceux qui ont mis leurs rêves en bandoulière et le pantalon sur les chevilles, ils sont déjà installés aux commandes. Les couilles molles ont tous couche molle.

Bon, ben, chez nous, on va trouver. Au hasard.

C’est comme ça qu’on s’est séparé.

On ne s’est jamais revu. Ou alors quelques-uns et longtemps, longtemps après.

On n'a parlé d’aucun souvenir. Comme si tout ça avait été un ailleurs.

Les vaincus ne parlent jamais de leur guerre perdue entre eux.

2012. Pas de nostalgie. Aucune. Bien au contraire. Un certaine jouissance de l'ironie face à la parole humaine, vide, chafouine, et qui prétend encore dire un monde qui s'est fait indicible.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.03.2012

Se confier ou faire un nœud coulant ?

Lorsqu'un phraseur, pataugeant hors des limites d'un propos sérieux, se met, par inadvertance ou de plein gré, en tout cas fort impudiquement, en scène, les autres, sagement goguenards, un peu gênés aussi, s'inquiètent et l'invitent gentiment à se taire : Tu ne vas pas nous raconter ta vie ?

Lorsqu'un phraseur, pataugeant hors des limites d'un propos sérieux, se met, par inadvertance ou de plein gré, en tout cas fort impudiquement, en scène, les autres, sagement goguenards, un peu gênés aussi, s'inquiètent et l'invitent gentiment à se taire : Tu ne vas pas nous raconter ta vie ?

Une vie, ça se raconte pourtant par petites bribes au hasard et au moment où l'on veut. À une femme dont on pense que l'on en est épris, à un ami dont on se figure, honteuse vanité s'il en est, avoir gagné l'entière confiance, ou alors à n'importe qui. Si on est fin saoul, si on est devenu fou, si on est un sot ou alors si l'on n'est rien de tout cela mais qu'on est perdu, déchiré par la solitude, la souffrance et le chagrin.

J'ai toujours en mémoire cet exemplaire et pathétique fait divers relaté par les situationnistes. À dire vrai, je ne me souviens que de l'essentiel...

Un jeune homme était en proie à la mélancolie, à la désespérance et au mal de vivre, traînant par les ruelles ses souffrances solitaires. Par une nuit d'errance, dans un bar, pris de boisson, il en vint à confier ses désolations et ses tourments à un homme également solitaire, qui l'écouta et qui lui parla aussi comme jamais personne jusqu'alors ne l'avait fait. Le jeune homme sentit sur son épaule la douceur d'une main fraternelle et dans son âme la chaleur de l'amitié enfin trouvée brilla comme un espoir aperçu au bout de son douloureux tunnel.

Toute la nuit durant, les deux hommes échangèrent.

Et quand l'aube se dessina sur un nouveau jour, une aube qui aurait dû être plus claire et plus rose que tous les matins de sa vie, le jeune homme assassina son confident d'un violent coup de poignard.

S'en voulant retourner à ses ouailles, celui-ci venait en effet de confesser qu'il était prêtre et que d'écouter les échos de la souffrance était de la compétence de son divin office.

À ce stade suprême de la trahison, le geste est exemplaire. Le meurtre est une infamie. Certes. Je n'ai besoin de personne pour le savoir. Mais le mensonge exercé à un tel degré de perversité revêt lui aussi la violence déchirante d'un assassinat. S'il n'eût été connu et compris que de quelques-uns, voilà un geste qui aurait apporté à l'humanité plus d'intelligence et plus de matière à réfléchir que toutes les philosophies et toutes les morales du monde ne lui en ont jusqu'alors suggérées.

Je pense souvent à ce jeune homme - puni de la chaise électrique ou pendu - parce qu'il me plaît de croire qu'affrontant son mal de vivre par l'écriture plutôt que par la confidence orale - toujours hasardeuse et pour lui si malencontreusement choisie - peut-être n'eût-il pas sombré jusqu'à cette extrémité criminelle.

Peut-être. L'écriture qui se respecte n'attend pas d'échos affectifs à ses confidences. Elle se nourrit d'elle-même. Après, quand son message est lu, quand elle prend socialement la parole, l'auteur est déjà ailleurs. Loin parfois. Dans un autre désordre.

Mon désordre à moi, me semble t-il aujourd'hui, a suivi comme une sorte d'ordre logique pour être au bon endroit dans un monde à l'envers.

Image : Philip Seelen

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.03.2012

Misère de l'évidence, évidence de la misère

Cela faisait des lustres, disons une bonne quinzaine d'années, que je n'avais pas remis véritablement le nez dans un livre des situationnistes.

Cela faisait des lustres, disons une bonne quinzaine d'années, que je n'avais pas remis véritablement le nez dans un livre des situationnistes.

Normal. La théorie situationniste, comme toutes les théories qui combattent le pouvoir sans le rechercher pour elles-mêmes, et qui ont donc plus de liberté et d'intelligence à leur disposition pour être justes, s'est volontairement sabordée, sitôt perdue sa complicité avec la réalité.

Une théorie qui ne se suicide pas quand les conditions faites à la vie ne lui offrent plus la possibilité d'exprimer la joie d'une mise en pratique, ça s'appelle de l'idéologie. Communiste, anarchiste, socialiste, chrétienne, fasciste, libérale et tutti quanti.

Bref, un mensonge, un puissant écran posé entre l'homme et l'homme.

M'étant cependant fait expédier un vieux livre qui, avec d'autres publications situationnistes, avait été depuis longtemps relégué sur des étagères désertées de ma bibliothèque, j'ai re-feuilleté ces derniers jours le "Rapport sur la construction des situations" de Guy Debord.

Nous lisions ça en 1970 et nous avions déjà quelque sept ans de retard.

Et, quarante ans après, sourire jaune et désabusé - pour éviter de sombrer dans le désespoir de l'inutilité permanente - en constatant que depuis ces quelques lignes d'une simplicité déconcertante et d'une évidence farouche, qui que nous soyons, nous n'avons fait que bavarder, balbutier, bégayer, crachoter, papoter, claudiquer, donquichotter, tergiverser, jouir mollement, répéter, ânonner, maquiller, baisser la tête, avancer à reculons, mentir, composer, prétexter et fuir :

« Le principal drame affectif de la vie, après le conflit perpétuel entre le désir et la réalité hostile au désir, semble bien être la sensation de l'écoulement du temps. L'attitude situationniste consiste à miser sur la fuite du temps, contrairement aux procédés esthétiques qui tendaient à la fixation de l'émotion. Le défi situationniste au passage des émotions et du temps serait le pari de gagner toujours sur le changement, en allant toujours plus loin dans le jeu et la multiplication des périodes émouvantes. Il n'est évidemment pas facile pour nous, en ce moment, de faire un tel pari. Cependant, dussions-nous mille fois le perdre, nous n'avons pas le choix d'une autre attitude progressiste. »

Mis en ligne le 8 mars 2010

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.02.2012

Blogomanie

Quand je fais le tour des blogs et relis mes dernières parutions, je me dis tous les matins que, soit je suis complètement décalé, soit il n’y a là, partout en vérité, que tristes enculages de mouches.

Quand je fais le tour des blogs et relis mes dernières parutions, je me dis tous les matins que, soit je suis complètement décalé, soit il n’y a là, partout en vérité, que tristes enculages de mouches.

J’ai cette affligeante impression que nous vivons sur une planète qui a pris feu, dont la fumée étouffe les esprits, brouille les yeux, fourvoie les hommes vers de fausses sorties de secours et que les gens - dont je suis - écrivant sur leurs écrans de la communication séparée, s’amusent tout simplement à compter les moutons au plafond.

Je ne retrouve rien des questions fondamentales et humaines posées par les urgences de l’époque. Et si ces urgences sont parfois présentes, c’est toujours par des mots dont la résonnance n’arrive plus jusqu’à mes oreilles.

Je ne trouve rien d'enthousiaste, d'envie de vivre à fond, d'envie de renouveau fondamental.

Le monde appartient à de la racaille, économique, intellectuelle et morale. Le fait même de le dire ne fait qu’éclairer encore plus l’impuissance fondamentale de l’onanisme plumitif. Nous sommes des ados qui n’avons même pas su dépasser le cap de l’amusement solitaire et se prennent néanmoins pour des créateurs accomplis.

Ce que je dis là, c’est peut-être un moment, une sensation passagère.

En tout cas, je l’espère.

Mais un blog n’est pas une fiction. Un blog de pure fiction n’est plus que le parent pauvre de la fiction livresque, son substitut bancal faute de mieux, presque l'aveu public d'une frustration. Mais après tout, pourquoi pas ? Il n'y a, hélas, rien de déshonorant à s'exprimer dans la frustration ! Ce qui serait infâmant, ce serait de vouloir donner le change.

Le blog, selon moi, doit avoir prise sur la réalité de son auteur. C’est même là son originalité qualitative et sa dimension la plus humaine.

Il m’était dès lors nécessaire de transmettre ces impressions, fussent-elles fugaces.

Image : Philip Seelen

08:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.02.2012

Cruel jusqu'au grotesque

La Suède aux belles blondes enivrantes, la Suède dont les libéraux, les socio-démocrates et toute la clique de saltimbanques vantent tant les mérites et la paix sociale, envisage de faire passer l’âge de la retraite à... 75 ans !

Inquiets, comme tous les peuples d’Europe englués dans un libéralisme de plus en plus absurde et aux initiatives de plus en plus audacieuses et injurieuses pour la vie et pour l’humanité, les Polonais, qui en ont vu bien d’autres, ne se départissent cependant pas de leur légendaire et grinçant humour.

Le titre de l’article de Polityka : 75 ans, et après ?

Vu l’état, physique et moral, de cet employé de bureau devant son téléphone, on est effectivement en droit de se poser la question...

Par ailleurs, mais toujours à propos du totalitarisme de la finance qui nous expulse chaque jour un peu plus de notre vie, je vous recommande de lire - si ce n’est déjà fait - le texte de Raoul Vaneigem et Yannis Youlounta - ça fait du bien de voir réapparaître l’auteur du "Traité de savoir vivre» - généreusement retranscrit par Zoë Lucider.

Qu'elle en soit vivement remerciée !

08:00 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.02.2012

Une nouvelle

ENTRE CHEVAUX ET BOURRIQUES

( suite et fin)

[...] Un après-midi de la mi-novembre – et c’est ainsi que nous en arriverons au football - j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies bordées d’arbres antiques. Une revue francophone éditée à Varsovie m’avait en effet demandé un article sur le célèbre haras et je pensais que quelques photos de ces ruées quotidiennes seraient très indiquées pour illustrer mon propos. Car c’est un beau spectacle, ces hordes de soixante à soixante dix pur-sang qui détalent au galop le long des clôtures, et qui, pour dégourdir leurs muscles impatients, ruent, hennissent, font des pétarades, sautent, cabriolent, se mordent et chahutent en faisant voltiger autour d’eux des mottes de pelouse et des nuages de poussière, avant de se mettre tranquillement à paître, leur surplus d’énergie une fois canalisé.

[...] Un après-midi de la mi-novembre – et c’est ainsi que nous en arriverons au football - j’avais décidé de venir photographier les chevaux lorsqu’on les libère et qu’ils jaillissent des écuries en troupeaux serrés vers les prairies bordées d’arbres antiques. Une revue francophone éditée à Varsovie m’avait en effet demandé un article sur le célèbre haras et je pensais que quelques photos de ces ruées quotidiennes seraient très indiquées pour illustrer mon propos. Car c’est un beau spectacle, ces hordes de soixante à soixante dix pur-sang qui détalent au galop le long des clôtures, et qui, pour dégourdir leurs muscles impatients, ruent, hennissent, font des pétarades, sautent, cabriolent, se mordent et chahutent en faisant voltiger autour d’eux des mottes de pelouse et des nuages de poussière, avant de se mettre tranquillement à paître, leur surplus d’énergie une fois canalisé.

Mais les horaires sont stricts. Les chevaux sont sortis à treize heures pétantes et, poussés par les cris des palefreniers, rentrés à quinze heures pile.

Il faisait déjà froid. Une espèce de crachin bâtard, mêlé de neige et de pluie, hachurait la grisaille des campagnes, quand je pris la route de Białystok, cap sur Janów. Je traversai plusieurs villages aplatis sous le silence désert de ce début d’hiver et, à Zabrowiec, situé à une dizaine de kilomètres du haras, je dus soudain ralentir car tout un alignement de voitures, stationnées n’importe comment sur l’herbe du bas-côté, rétrécissait considérablement la chaussée. Je roulai au pas, craignant qu’il n’y eût là quelque accident de la circulation, et j’aperçus bientôt sur ma droite, à travers la bruine et la buée des vitres, des silhouettes bariolées qui zigzaguaient, allaient et venaient, se couraient les unes derrière les autres, se croisaient, se télescopaient parfois. C’était orange et c’était vert. J’entendis des cris aussi et un puissant coup de sifflet, décliné de toute évidence à l’impératif. Je compris qu’on disputait là, dans le froid et la neige, un match de football. Je rangeai donc tant bien que mal ma voiture parmi les autres, car ces joutes footballistiques inter-villages m’ont toujours beaucoup amusé et je n’avais jamais eu l’occasion d’en voir une en Pologne. Et puis, cela aussi me ramène à mes primes aurores, tout môme, quand mes grands frères étaient de vaillants footballeurs. Je me souviens surtout des dimanches soirs où ils rentraient fourbus, l’échine en compote, les mollets tavelés de bleus ou le genou sanguinolent, quand ce n’était pas les orteils tuméfiés sur lesquels ils montraient, indignés, les stigmates douloureux d’un crampon adverse. Dans une grande bassine d’eau bouillante, ils déposaient des lacets longs de deux mètres au moins, leurs maillots maculés, leurs chaussures crottées et, d’autant qu’il m’en souvienne, pestaient à peu près toujours la même chose : ils avaient perdu à cause d’un arbitre félon, mais gare à la revanche !

A Zabrowiec cependant, les joueurs couraient comme des dératés et des bouffées épaisses de vapeur s’échappaient par saccades de leur bouche entrouverte. On eût dit de petites locomotives énervées. On entendait aussi le souffle court de leur respiration et le contact brutal de leurs crampons avec la pelouse gelée. Parfois même avec le tibia d’un gars, qui aussitôt se roulait par terre comme un grand blessé mortellement atteint et en poussant un hurlement de douleur, immanquablement suivi des protestations vindicatives des spectateurs emmitouflés dans de lourdes pelisses, cigarette au bec, et qui tapaient du pied et qui gueulaient sans cesse, exhortant ou gourmandant, ceux-ci les verts, ceux-là les orange.

Je ne m’attendais certes pas à un match de légende ! Mais tout de même à quelques belles phases de jeu, à une ou deux passes astucieuses et à un ou deux tirs au but qui auraient fait mouche ou qu’un gardien aurait bloqués d’une savante roulade. Je patientai longtemps et plus je patientais plus je sentais vaguement qu’il y avait quelque chose d’insolite dans la façon dont se déroulait cette partie. Je jetai un coup d’œil alentour et pris soudain conscience que tout le monde ici, les joueurs, les arbitres, les spectateurs et moi-même avions le plus souvent la tête levée vers les nuages et les intempéries ! Je ne pus dès lors retenir un grand éclat de rire, qui fit à mon plus proche voisin faire une moue interloquée.

Le clou du spectacle était pourtant bien là : dans tous ces gens qui regardaient en l’air, comme s’ils bayaient aux corneilles, qui frétillaient du chef, en avant, en arrière, à gauche, à droite, comme des pantins, et qui allongeaient le cou, le cabraient, le rentraient et le faisaient pivoter d’un côté sur l’autre, le tout dans un ensemble parfaitement synchronisé. On eût juré qu’ils suivaient des yeux, là-haut dans l’averse grise, un objet volant qui aurait fait des loopings et des acrobaties en risquant de leur tomber à tout moment sur le coin de la figure, et tout ça parce que, en bas, aucun des valeureux gladiateurs, qu’il arbore tunique verte ou tunique orange, ne réussissait jamais à garder la balle au pied !

Elle s’obstinait donc à voltiger en l’air, la bougresse, et, telle une baudruche gonflée à l’hydrogène, semblait refuser avec acharnement les lois de la pesanteur. Dès qu’elle avait quelques velléités de toucher le sol, on frappait dedans à la sauve-qui peut, comme pour s’en débarrasser au plus vite, et elle s’envolait à nouveau dans les airs, elle tournoyait, elle voltigeait, elle toupillait, elle s’élevait très haut et elle retombait bientôt sur la tête d’un gars, voire sur son échine, lequel gars, presque effrayé de la voir déjà là, la réexpédiait aussitôt dans les airs, parfois d’une ruade absolument grotesque et ainsi de suite... De toute évidence, on rivalisait ici d’ingéniosité à qui ferait la chandelle la plus lumineuse ! J’observai ce manège cinq minutes encore et m’esclaffai derechef. Cette fois-ci, mon voisin se tourna carrément vers moi et prit également le parti d’en rire :

- Barany !

Littéralement des moutons ! Mais, traduit au plus près de la sémantique, des bourriques ! C’était bien sûr un peu sévère. J’opinai néanmoins d’un mince sourire et décidai sur-le-champ de reprendre ma route vers Janów et ses chevaux.

C’est alors que survint l’impensable.

Trois violents coups de sifflet retentirent, comme je marchai déjà vers la sortie, la tête rentrée dans le col relevé de ma veste pour éviter les morsures du froid crachin et du vent. Sans doute la mi-temps ou la fin de cette partie mi-football, mi volley-ball, mi badminton au pied, mi-je ne sais trop quoi, pensai-je.

Je me retournai.

Stupéfaction. L’homme en noir, un énorme et grand gaillard porteur d’une moustache broussailleuse que ne lui aurait assurément pas désavouée Nietzsche, faisait aligner tous les joueurs en rang d’oignons, les verts d’un côté, les orange de l’autre et, assisté de ces deux arbitres de touche, les… comptait ! Il y eut alors de vives clameurs, des huées, des bras levés, des crachats expédiés au sol. Des spectateurs accoururent, aussitôt chassés par tout ce qui portait maillot, on se bouscula, on se prit par le colbach et, un brin voyeur, je revins sur mes pas, certain qu’on allait cette fois-ci en venir aux mains.

Le sifflet rageur émit à nouveau une très longue injonction, stridente à vous briser les tympans. Le colosse fortement moustachu, en sautillant sur de gros et glabres mollets tout en reculant pour, sans doute, se bien démarquer de la cohue verte et orange et être ainsi vu et compris de tous sans ambages, montrait de son bras tendu les vestiaires et les bancs de touche à tout le monde.

On quittait maintenant le terrain, certains la tête basse, les orange, suivis des verts, la tête haute et le poing levé sur leur dos. On eût vraiment dit des vaincus pousser par leurs vainqueurs sous les fourches caudines. Les spectateurs, eux, regagnaient leurs voitures en fulminant et en gesticulant. Je m’enquis alors de quoi il en retournait exactement auprès de l’un d’entre eux, un petit pépé qui semblait un peu plus calme que les autres et qui hochait simplement la tête en signe de déconvenue. J’appris alors que l’équipe locale, ces sournois, évoluaient à douze depuis le début et que le match était annulé !

Notant que le robuste moustachu avait quand même mis plus d’une heure pour découvrir la supercherie, j’allais rigoler comme un sot quand le pépé sympa me précisa, avec le sourire, que ça n’était là qu’un match amical, hors championnat, pour l’entraînement quoi…Alors...

Alors je ravalai mon rire car, avec cette manie que j’ai de vouloir toujours tout interpréter à la lettre, jusqu’à l’extrapolation, me vinrent soudain de bien tristes pensées. C’était ce amical, et la façon dont l’avait prononcé le pépé, qui me turlupinait. Ainsi, ce qui était amical, ce qui était gratuit, ce qui n’était que jeu sans enjeu, pouvait être tronqué sans vergogne et, le cas échéant, être jugé avec indulgence. A désespérer des hommes. A désespérer que, dans des situations bien plus conséquentes que celle à laquelle je venais d’assister, sans épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, ils ne se conduisent autrement qu’en fourbes.

Je m’empressai de déguerpir.

Il neigeait vraiment à présent, sans pluie, et la route était déjà blanche. Le vent soufflait plus fort et les arbres noirs des talus s’agitaient sous des nuées de flocons épais, obliques et serrés. Je roulai donc très doucement et arrivai bientôt aux portes du haras…

Fermé !

Il était quinze heures passés de quelques minutes ! J’hasardai un œil à travers les lourdes grilles. Les prairies ensevelies sous la neige étaient silencieuses et désertes et, de chaque côté des allées, les belles écuries blanches et vertes, posées sur toute cette froide immobilité, étaient verrouillées à double tour.

Je me traitai de triple idiot et restai planté là tout un moment, les bras ballants, mon appareil photo de reporter à la ramasse dans les mains, désappointé, sous la neige qui me picotait le visage et devant l’inutilité complète de ce dimanche après-midi !

Tristes et froides, rampaient déjà les premières ombres de la nuit.

09:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.02.2012

Une nouvelle

Il n’y a que les imbéciles qui n’écrivent que des mauvais textes, pour se croire infaillibles et s’offusquer de ce qu’on leur en fasse la critique. Des gens qui n'existent que lorsque dégoulinent les compliments. Peu importe, dès lors, que ceux-ci soient sincères ou pas.

Le texte que je publie là, donc, s’est vu refusé par un éditeur que je connais bien et avec lequel j’entretiens d’amicales relations, Antidata, sans que la qualité de son écriture soit mise en cause. Ils ont jugé que je traînais trop et que j’étais un peu hors sujet, le récit étant destiné à être intégré dans un ouvrage collectif dont le thème était «Le football ».

Bon, tant pis... Ça ne fait pas forcément plaisir, mais écrire c’est aussi casser beaucoup d’œufs pour faire bien peu d’omelettes et cela n’altère en rien ma collaboration avec Antidata. Olivier Salaun, qui préside aux destinées de cette maison d’édition, m’écrivait avec juste raison, je crois : «en te lisant, j'ai eu l'impression que ce thème-là n'était pas pour toi, comme les précédents, une source d'histoire et d'émotion très exploitable. »

Je vous offre donc ce petit texte, que j'ai fragmenté en deux épisodes, et je m’en retourne à la rédaction d’un autre manuscrit, entamé, lui, il y a quelques semaines à peine. Forcément plus dans mes cordes, puisque j’en ai choisi le thème.

Ce qui, hélas, ne signifie pas qu'il sera bon.

Mais, auparavant, sur un tout autre sujet et avant de vous laisser à votre lecture, je ne puis résister au plaisir de vous inviter à rire ici, même jaune, car le fond du problème y est énoncé sans ambages, et ici, le texte très bien documenté d'Yves Letort, suivi de la magistrale démonstration de Grégory Haleux quant aux qualités de traducteur de ce foutu François Bon.

Dans cette misérable affaire, le scandale de la voracité n'est donc pas forcément du côté qu'on voudrait bien nous le faire croire. Il n'y a que les disciples de la fausse conscience qui, comme d'habitude, s'effarouchent dès que le maître à agiter sa clochette : Effarouchez-vous !

ENTRE CHEVAUX ET BOURRIQUES

La bourgade, qui compte aujourd’hui un peu plus deux mille âmes, fut autrefois une ville, une ville florissante même, si l‘on en croit le torse légèrement bombé de quelques historiens locaux. C’est sans doute vrai puisqu’elle qu’elle fut donc un évêché, en témoigne, outre son nom, l’église dressée sur la place dite centrale et qui est, en fait, une cathédrale.

Mais il faut que ce soit le dit. Parce que de prime abord pas grand-chose, ni dans son architecture ni dans ses dimensions, ne la distingue d’une église paroissiale ordinaire. Cette mémoire-là est donc essentiellement catholique. Si vous arrivez ici en visiteur et si on commence par vous faire l’éloge de La ville de Jean, celui qui fut évêque et qui dota la ville d’une cathédrale, c’est bon, vous êtes en présence d’un pour qui l’histoire, c’est d’abord l’histoire de l’Église. Ce qui n’est pas faux du tout du tout et ce qui vaut, d’ailleurs, pour à peu près l’histoire de l’Europe toute entière.

Un autre cependant, tourné vers un passé plus récent ou animé de dispositions un tantinet plus laïques, vous parlera d’abord de la première constitution née en Europe et inspirée des idées révolutionnaires françaises. Mal gré qu’il en ait, il ne pourra cependant pas contourner Rome : Adam Naruszewicz en effet, philosophe, poète, historien, qui fit – c’est important de le souligner puisque vous êtes un visiteur français - ses études chez les jésuites de Lyon, était un évêque et participa, ici même, oui monsieur, ici à Janów Podlaski, à la rédaction de la constitution du 3 mai 1791, tellement importante dans l’esprit du peuple polonais que ce 3 mai est aujourd’hui notre 14 juillet à nous.

Votre hôte, ou votre guide, vous conduira alors, c’est quasiment certain, par un sentier de sable musardant sous de vénérables tilleuls plusieurs fois séculaires, devant un petit monument de pierres en forme de dôme, plus grand mais malgré tout comparable à ceux qu’on voit encore, quoique de plus en plus rarement, le long des vieilles routes de France, et qui jadis servaient d’abris aux cantonniers. Adam Naruszewicz avait fait bâtir là cette minuscule retraite pour venir y méditer, écrire et réfléchir aux malheurs de sa patrie asphyxiée, la gorge prise entre les serres du tsar de toutes les Russies.

Janów était alors russe, vous renseignera votre guide, en montrant d’un geste vague la Biélorussie, de l’autre côté de la vallée du Bug, au-dessus de laquelle vous verrez sans doute tournoyer avec élégance quelques vanneaux huppés ou, avec un peu plus de chance, un aigle pomarin.

Mais peut-être tout ceci vous ennuiera-t-il un peu, alors peut-être réprimerez-vous, par pure courtoisie, un petit bâillement. Car vous êtes venu jusque là, non pas pour marcher sur les pas d’une ancienne célébrité de Janów, mais pour rencontrer sa célébrité présente. C’est votre amour pour les chevaux de race, les pur-sang arabes aux galbes princiers, au port altier à nul autre comparable, qui vous a conduit ici.

Des chevaux ? Mais qu’est-ce à dire encore ? Que viennent faire ici des chevaux ? Ne sommes-nous pas dans un récit censé se dérouler peu ou prou autour du football ? Peut-être l’auteur a-t-il mangé la consigne, comme on dit, et s’est-il emmêlé les crayons dans une partie de polo ?

Non point. Minute, minute, aimable et bouillant lecteur ! Nous y viendrons en temps voulu, au football. Pour l’heure, le visiteur de Janów se dirige par une fière allée bien ombragée, vers le haras le plus coté de Pologne et peut-être même d’Europe. Il aperçoit déjà, à travers le feuillage épais des buissons, un peu à l’écart de la bourgade en descendant vers la rivière-frontière, l’alignement des écuries blanches et vertes, les enclos et les prés où caracolent de superbes chevaux, l’encolure hautaine, la queue relevée en arc de cercle et d’un trot si léger qu’on dirait que leurs sabots ne touchent pas terre.

Oui, Janów est connu dans toute la Pologne, et bien au-delà, pour ce haras et c’est là qu’affluent, chaque année au mois d’août, les éleveurs et les amateurs les plus fortunés du monde, pour deux journées d’enchères, aux montants vraiment astronomiques. Le Président de la République en personne honore souvent la manifestation de son auguste présence et si Janów et sa cathédrale vous ont un peu agacé, trop tournés vers l’histoire religieuse à votre goût, vous apprendrez de la bouche de votre accompagnateur que le haras a lui aussi son pape, mais du rock and roll celui-là, en la personne de Charlie Watts. Chaque année, le célébrissime batteur vient en effet ici pour y acquérir, parmi les spécimens les plus élégants et les plus recherchés, quelques pur-sang arabes.

Je soupçonne même certains visiteurs de se rendre à ces journées d'enchères non pas pour les chevaux, aussi magnifiques fussent-ils, mais en nourrissant l’espoir d'apercevoir - ne serait-ce que de loin et très brièvement - dans la foule des connaisseurs ou sur les gradins réservés VIP du manège où toutes ces splendeurs chevalines sont présentées, la crinière blanchie sous le harnais du Rolling Stone, véritable icône des années soixante-dix.

Personnellement, je ne suis jamais allé à cette grande kermesse annuelle du haras de Janów. Charlie Watts, je le vois tous les ans en photo sur les catalogues édités immédiatement après la vente aux enchères, dans le journal local, sur le site internet du haras, et, toute l’année s’il m’en prenait fantaisie, je pourrais le contempler à mon aise sur les murs du restaurant où il a dîné, comme dans les couloirs de l’hôtel où il a dormi… Il caresse toujours les naseaux d’un splendide étalon ou il flatte une croupe. Et il sourit. Les légendes sourient toujours quand elles sont occupées à leur entretien.

Je ne vais donc pas à la kermesse, parce que je n’aime ni l’anonymat tapageur des foules, ni les lieux de rendez-vous des grosses fortunes, ni les étoiles quand elles brillent ailleurs qu’aux firmaments… En revanche, j’aime les chevaux. Non pas que je sache les monter ou conduire un attelage, non plus que je sois un enthousiaste des courses ou des prouesses techniques des concours hippiques, encore moins un amateur de polo ! Non, rien de tout cela. Je les aime de loin, les chevaux, quand ils ne servent à rien, sinon à brouter un morceau de paysage. Par pur esthétisme. J’aime la puissance gracieuse de leurs mouvements, j’aime l’orgueil de leur maintien, surtout là, à Janów, où naissent et grandissent les plus raffinés d’entre eux. J’aime ce qui peut surgir d’impétuosité quand ils s’élancent au grand galop et j’aime aussi leur odeur, sauvage, l’odeur du foin, de la paille, du crottin, de la sueur animale. L’odeur des râteliers aussi, qui me ramènent très loin, vers les fermes poitevines de mon enfance, aux premiers matins du voyage…

Et c’est surtout l’hiver, saison où les paysages ne sont revêtus que de l’essentiel, que je viens rêvasser ici, parmi les chevaux, les allées, les prairies et les écuries d’une irréprochable tenue. Ce haras, en outre, est lié - même si c’est de façon peu glorieuse - à l’histoire de mon pays. La construction en fut en effet ordonnée par le tsar en 1817 car, après les invasions successives du conquérant au célèbre bicorne, l’est de l’Europe n’avait pratiquement plus un seul canasson debout. Et une région sans canasson, à cette époque-là, c’était une région ouverte, à découvert, sans défense, à la merci de la moindre agression.

A ce propos d’ailleurs, je suis assez perplexe devant les détours inopinés qu’emprunte parfois l’histoire : on voulait ici remonter une armée, s’occuper de défense nationale, et on en est venu à faire œuvres d’art, à soigner, bichonner, sélectionner, améliorer la silhouette et l’allure, jusqu’à la perfection, d’animaux qu’on destinait d’abord à être réduits en charpies sanguinolentes sous les coups de sabres et le feu nourri des canons.

La suite demain...

10:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.02.2012

Mes deux textes chez Publie.net

En téléchargement gratuit

Lecteurs de L’Exil des mots, je vous offre avec plaisir de télécharger gratuitement en fichiers PDF, les deux textes : Chez Bonclou et autres Toponymes, ainsi que Polska B dzisiaj, respectivement publiés par Publie.net en mars 2008 et octobre 2009 pour la vente desquels François Bon refuse de procéder au versement des droits d'auteur.

Je précise que cette initiative n'avait, au départ, aucun lien avec les démêlés de Bon et Gallimard, ni surtout avec la foule des commentaires et articles de vierges effarouchées qui s'en est suivie. Mon initiative date de vendredi, elle avait été mise en ligne dès vendredi, et, comme le savent mes lecteurs depuis maintenant quatre ans, je suis absent du net et présent sur terre, tous les week-end.

J'ai ce matin lu quelques commentaires, dont ceux de la foule des moutons de Panurge à propos de cette affaire... Je me marre bien : l'indicible Bon, qui n'honore ni sa parole ni les termes de ses contrats - avec la lâche complicité de ses auteurs et de ses abonnés - et dont l'inavouable but est de monter "une grosse boîte" à la hauteur de sa mégalomanie, se voit mis en demeure par plus malin et plus vorace que lui. Il faut savoir que Bon est distribué par Amazon pour savoir à quel "militant de la littérature autrement" on a à faire.

Dans tous ces postillons amphigouriques, pas grand monde, si ce n'est ici, pour oser parler en vérité : c'est là le combat de deux commerçants, dont un assume avec brio son essence de commerçant et l'autre la dissimule misérablement !

Qu'ils aillent se faire foutre et je suis fier, quant à moi, dans mon petit coin, d'avoir été un précurseur dans la dénonciation publique - voir ci-contre la catégorie "Publie.net, une étrange coopérative - de ce qu'il convient d'appeler "un mensonge permanent." Peut-être même une escroquerie.

Vous me direz, oui, mais quel rapport avec ce conflit sur une traduction ? Je questionnerais alors : Nous tient-on pour aussi cons que ça pour essayer de nous faire avaler que Bon n'était pas au courant de la législation en vigueur sur les droits d'auteur d'un texte aussi célèbre que "Le vieil homme et la mer" ?

Mais il est vrai qu'il a déjà déclaré : "Les droits d'auteur sont obsolètes".

Dans la bouche d'un éditeur, même virtuel, ça fait assez félon quand même. Genre qui annonce" si les faits disent le contraire de ce que je dis, modifions les faits".

Le rapport est donc dans la tromperie.Toujours la tromperie...

Un dernier point. Bon annonce qu'il a foutu cent cinquante six livres, collection de luxe La Pléiade, à la benne à ordures...Quel geste magnanime ! Le geste d'un fou, oui. D'un goret au groin désabusé. Que ne les a-t-il offerts, ces beaux livres, à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des Pléiade ? Que ne les a-t-il offerts à une bibliothèque de quartier, lui le "coopérateur ", l'homme de gôche ?

Il n'y a pas pensé ?

Moi, je n'ai pas détruit mes fichiers, suite à mon conflit avec lui : je vous les offre !

Cliquez donc sur les couvertures, en marge gauche.

Et bonne lecture à tous !

12:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.02.2012

Le grand mouvement des choses

Je vis sur une boule bleue qui tourne autour d’une boule rouge ou jaune, suivant des saisons qui tournent en rond… Et quand je regarde le ciel sur la plaine, il plonge en arc de cercle sur cette plaine, laquelle courbe elle-même l’échine, fait le dos rond, là-bas sur les derniers brouillards de l’horizon.

L’horizon. Terme ambigu. Incertain. En même temps terme d’espoir et terme de chute. Mirage trompeur de la ligne droite. Point de mire du marcheur fatigué. Infranchissable. Sans cesse reculé. Dansant, tel le mirage des sables.

C’est ainsi que les bâtisseurs d’horizons ne vont jamais au bout de leurs rêves.

L’horizon. Ligne circulaire, variable en chaque lieu, dont l'observateur est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre. Oui. C’est Le Littré qui le dit.

Et je vois le Littré partout au bout de mon chemin. L’horizon est donc circulaire et les lignes horizontales ne sont jamais droites puisque par définition astronomique, elles sont des parallèles à cet horizon.

Je marche vers l’horizon. A la verticale, que je marche. Perpendiculaire à une courbe.

Comment dès lors marcherais-je droit vers un point que je redoute pour être « final» ?

Tout a la rondeur des espaces qui commencent et finissent en même temps, sans qu’il n’y ait de trajectoire linéaire.

Quand je regardais l’océan, là-bas d'où je suis venu, il était aussi comme une sorte de sphère liquide et tremblotante et dont je n’apercevais qu’un pôle qui miroitait sous la lumière d’une grosse étoile ronde.

Si j’imagine l’univers dont une des théories le décrit encore en expansion, j’imagine une sphère incommensurable et chaude qui gonfle encore sous l’impulsion d’une force titanesque qui lui viendrait du centre.

Les limites où se meurt le rationnel et où trébuche l’imagination même la plus audacieuse, c’est la définition, l’existence même du vide sur lequel se répandrait cet univers en mouvement circulaire, projeté à l’infini.

Car pour qu’un corps se distende et prenne de l’ampleur, il lui faut forcément rencontrer du vide. Et le vide, le néant, par définition, ça n’existe pas. Prétendre à une existence du néant, c’est implicitement et absolument poser le postulat de sa négation.

Je vis, nous vivons, dans cette rondeur chaotique. Nos états d’âme, nos pulsions, en sont forcément déterminés pour une part.

Et du hasard d’une naissance à la dernière pelletée du fossoyeur, ce que nous appelons la fuite du temps - et qui n’est que l’éphémère de notre marche vers l’horizon intangible - me semble donc un cercle imparfait, musardant du point zéro au point zéro. D'un hasard à l'autre. Avec entre les deux la vanité pensante.

La vision commune de cette fuite du temps est une trajectoire. Le temps rationnel, vécu comme corps unique à sens unique. C’est la vision bourgeoise du temps. Une vision métaphysique du mouvement.

Si tel en était, pour nous souvenir, il faudrait nous retourner. Nous ne nous retournons pas. Nous nous voyons en un point donné du cercle imparfait. Là où nous sommes déjà passés et où nous avons déposé comme gages de notre venue, des rêves d’enfant, des larmes, des amours, des visions fulgurantes de la mort.

Seuls les gens qui pensent leur vie comme une ligne droite à parcourir pensent qu’on patauge quand on est dans la nostalgie. Nostalgie. Se souvenir avec douleur. Sur une boucle, on a une vision d’ensemble. On se voit partout à la fois. Le présent regarde le passé sans nier sa qualité de présent irrémédiablement entrainé dans une chute vers le futur.

En cheminant notre bonhomme de vie, nous nous croisons en fait. En même temps ici, ailleurs et déjà là-bas.

Aimer sa vie, c’est être quantique. Multiple. Et comme son propre horizon, impalpable.

Le grand mouvement des choses.