Mon voisin Stanisław

1

De l’autre côté de la rivière, commencent les steppes de Biélorussie qui se déroulent monotones jusqu’à Moscou.

C’était dans ma maison, donc.

Au dehors, le thermomètre déprimait en dessous de moins vingt-cinq et la neige était phosphorescente sous la pleine lune. Par la fenêtre, je voyais l’ombre pétrifiée des arbres, immobiles, mortes, encore plus mortes sous les reflets lunaires comme sont mortes les ombres des tombeaux antiques.

Un chien errant, famélique, rôdait devant ma porte, à la recherche des restes du repas que je mets là, par température plus clémente, disons jusqu’à moins dix, pour le chat.

C’était en janvier.

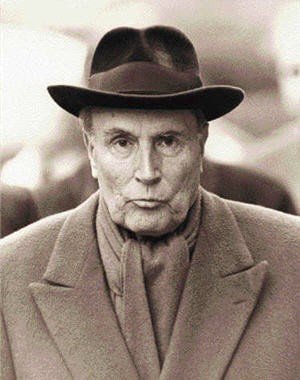

Assis en face de moi, le dos confortablement appuyé sur la chaleur du grand poêle, l’homme qui sirotait son thé était un vieil homme. Un vieux polonais. Accablé par sa solitude de vieillard.

Le vieil homme, Stanisław qu’il s’appelle, me rend quelquefois visite, comme ça, l’hiver, avant le dîner. Pour causer un peu et rogner un lambeau de la longue nuit de l’est. J’aime qu’il me raconte….Il a vécu dans sa chair des tumultes sanglants.

Il dit souvent que la Pologne, au cours de son histoire, a été frappée par la damnation des enfers ! Comment ne pas l’être, hein, quand on a eu pour voisins, d’un côté la Prusse impériale et de l’autre la Russie des tsars ? Deux ogres… Avec en bas, en plus, les Empires Centraux…Pauvre Pologne ! Un mouchoir déchiqueté entre les puissantes mâchoires de trois pitbulls…Et plus tard, hein, l’Allemagne nazie d’un côté, de l’autre L’Union Soviétique…Des sanguinaires…Des fous furieux…Bouffée à l’ouest, la Pologne, le 1er septembre par le plus désaxé des hommes du 20ème siècle et à l’est, le 17 septembre, par le petit père des peuples.

Ah, elle en a vu la Pologne ! Et Stanisław sirote son thé et des ombres, des fantômes endormis, des douleurs inépuisées, sillonnent l’espace bleuté de sa pupille humide.

Stanisław, ce soir là, soudain, s’est mis à pouffer…Je ne lui connaissais pas cette gaité. Tiens, qu’il me dit, une fois, en janvier 1960 je crois, je montais la garde avec un camarade russe, Sergueï. Sur la frontière russo-finlandaise…Il faisait froid. Très froid. Il gelait à pierre fendre. Comme ce soir…Et comme ce soir aussi, c’était la pleine lune. C’est peut-être pour ça, que ça me revient aujourd’hui, cette histoire avec le camarade Sergueï….On se frottait les mains, on soufflait dedans, même avec nos gants, le fusil en bandoulière, et on arpentait inlassablement la rive d’une rivière gelée. On disait pas grand chose. On pensait à la relève, on pensait à nos femmes, à nos enfants et à nos frères…On aurait bien voulu rentrer chez nous, très loin, lui, du côté du Caucase, moi ici, au village. Mais un pacte est un pacte et celui de Varsovie ne rigolait pas !

Garder une frontière, quand le monde est partagé en deux, ça n’est pas rien !

Et tout d’un coup, là, sur la berge déserte, entre les barbelés, qu’est-ce qu’on voit, tous les deux en même temps, hein, qui flottait au vent et sous la lune et qui se traînait par terre…Hein, qu’est-ce qu’on voit ?

Un billet de 100 roubles ! Bon dieu ! Une solde entière qui se traînait là à nos pieds ! Et Sergueï avait été le plus rapide. Il avait couru, il s’était baissé prestement et avait agrippé le billet…

J’étais comme deux ronds de frites et furieux contre moi-même.

Alors, grand seigneur, Sergueï a déclaré :

- Camarade Stanisław, comme nous l’avons trouvé ensemble, ce beau billet, je propose qu’on le partage…

J’ai fait la gueule encore plus. Et j’ai protesté comme ça :

- Ah, non camarade Sergueï, pas partager avec toi, un Russe ! Je préférerais nettement qu’on fasse moitié-moitié !

________

2

On a soudain frappé à ma porte et j’ai regardé par la fenêtre. Oui, dit comme ça, ça fait un peu bizarre comme réaction …. Pourquoi ne pas regarder par la porte si c’est à la porte qu’on frappe ? Parce que c’est une grosse porte pleine, voilà tout. Alors si on frappe à ma porte, je regarde par la fenêtre.

Si on frappe à ma fenêtre, je ne regarde pas par la porte, rassurez-vous. Elle est pleine, je vous dis, on ne voit rien au travers.

Donc, je regarde par la fenêtre : Surprise ! Il neige, il neige à gros flocons et le crépuscule est déjà tout blanc, tout livide….Le printemps, c’est pas pour demain, que je me dis, morose, et la grive et ses vrilles se sont fourvoyées et moi en même temps. Comment je vais faire, moi, si j’ai plus de bois pour me chauffer ? Il va falloir que je…

Oui, mais pendant que je suis là, retenu à la fenêtre par mes considérations angoissées, le visiteur s’impatiente sous la tempête neigeuse et pousse la porte. Ah, salut ! C’est mon vieux voisin, Stanisław...

Sa lourde pelisse et sa chapka sont complètement enneigées et il s’ébroue à son aise pendant que je prépare le thé. Je lui propose une cigarette et on discute un peu. Je lui dis mes angoisses de chauffage. Il dit que c’est rien, faut pas que je me tracasse, ça ne va pas durer, on est en mars quand même ! Il ne fera pas en dessous de zéro, malgré la neige et la pleine lune qui arrive…Lui, il en a connu des grands froids ! Et le voilà qui, parti sur le froid et la pleine lune, se met à me raconter la même histoire que ci-dessus… Au détail près, tout, les gants, les barbelés, les 100 roubles sous la lune, ce que le camarade Sergueï a dit, mot pour mot, et ce qu’il a répondu, lui !

Alors moi je me dis que si un vieux gars peut raconter deux fois une même histoire qui s’est passée il y a cinquante ans, avec la même précision de détails, c’est que l’histoire est absolument vraie.

Je vous sens bouche bée, tout votre scepticisme anéanti.

Donc, moi qui suis un garçon poli et qui aime bien mon voisin, je fais semblant d’écouter pour la première fois, je suis suspendu à ses lèvres, je m’exclame aux bons endroits, je ris comme un bossu à la chute. Mais comme je me sens faux-cul quand même, je crois bon de rajouter, pour faire diversion, ah, cette époque communiste, ça ne devait pas être tous les jours dimanche !

Stanisław dit que bon sang (pas de virgule) de bon sang, non, c’était pas rigolo tous les jours et que…Tiens, une fois, qu’il dit…Tu peux pas savoir comme les flics étaient nigauds sous ce régime de flics !

Un soir, à Varsovie, pendant que j’attendais mon bus à l’entrée du pont Poniatowski, je vois deux flics sur ce pont qui étaient penchés et qui regardaient la Vistule.

« Sous le pont Poniatowski coule la Vistule,

Et nos amours… »

que je me mets à réciter comme un âne et Stanisław se trouble, légèrement hébété.

Je lui demande de m’excuser et, sirotant une petite gorgée de thé comme sirotent les vieillards, du bout des lèvres tremblantes, il continue que les deux flics ramassaient des pavés et les jetaient un à un dans le fleuve. C’était vraiment curieux.

Il était fort intrigué, Stanisław. Alors il s’est approché doucement, faisant mine de rien, regardant au ciel la couleur des nuages et sifflotant un petit air de folklore russe…Plouf ! Plouf ! que ça faisait, et les deux flics à chaque fois mettaient les poings sur leurs hanches et hochaient la tête, comme des benêts perplexes. C’est alors que Stanisław en a entendu un qui disait à l’autre :

- Camarade Bogdan, j’ai vu et compris beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça…J’comprendrais jamais comment des pavés carrés comme ça réussissent à faire des ronds dans l’eau !

- Moi non plus, camarade Marek, qu’il a dit, l’autre, et il a jeté un énième pavé dans la Vistule et il s’est penché encore plus, bouche bée.

Celle-là, je ne sais pas si elle est vraie. Faudra que je vérifie. Je vais justement à Varsovie cette semaine et je passe par ce pont.

________

3

Ces ronds dans la Vistule ont cependant bien failli coûter des ronds à mon pécule et je ne tenterai plus l’expérience. Je ne chercherai plus à prouver à tout prix la vérité de ce que j’écris là…

Sur le pont Poniatowski, donc, je me suis arrêté. J’avais laissé ma voiture un peu plus loin, à l’entrée, au pied de la statue du général de Gaulle. Oui, de Gaulle, d’un pas martial que lui auraient assurément envié les meilleures légions romaines de l’Empire à son apogée, orne une petite place des bords de la Vistule.

Qu’est-ce qu’il fout là, de Gaulle, hein ? que vous vous demandez sans doute…C’est qu’il était venu aider les Polonais à guerroyer victorieusement contre les troupes de Lénine, en 1920. Une histoire de frontière que le rusé Lénine, après s’être fait rouler comme un bleu à Brest-Litovsk, ne voulait plus reconnaître…Il n’était encore que capitaine, de Gaulle. Mais la statue polonaise a quand même voulu l’immortaliser avec la stature d’un général…Bref, tout ça, ça n’a pas grand chose à voir avec les ronds dans l’eau du pont Poniatowski. C’est juste pour dire que le fondateur de la 5ème République française encombre, pardon, orne, une place de la 3ème République de Pologne et que, moi, personnellement, si j’étais….Mais, bon, bon, aux ronds, aux ronds !

Donc, j’arrive à desceller en suant sang et eau un de ces foutus pavés carrés et je le balance dans le fleuve. Un rond énorme, de plus en plus énorme, qui s’est élargi, élargi et qui est enfin venu mourir en clapotis sur les bords de la Vistule, que ça a fait. Ben merde alors, que je me suis dit ! C’est de la sorcellerie ! Tu m’étonnes que les deux flics communistes, matérialistes comme ils étaient, on dû être estomaqués…Des nigauds, qu’il dit Stanisław ! Il en a de bonnes, lui ! J’voudrais l’y voir ! Faudra que je l’emmène constater ça un jour…Et je m’apprête à reconduire l’expérience étonnante, je m’échine derechef à vouloir arracher un deuxième pavé quand retentit derrière moi un coup de sifflet rageur et que j’entends hurler :

- Prosze Pana co sie dzieje ? Co Pan robi tutaj ? ( S’il vous plaît, monsieur, que se passe t-il ? Que faites-vous là ? )

Je n’ai pas tout compris du mot à mot, mais j’ai quand même compris que les deux uniformes qui me fonçaient droit dessus voulaient que je leur explique ce que je fabriquais exactement là, à arracher les pavés de la voie publique. Tous les flics du monde - mis à part les deux originaux de Stanisław - savent qu’il y a toujours dans ce geste une sorte de gendarmophobie latente ou, quand ça chauffe vraiment, manifeste.

J’ai donc bredouillé en anglais que j’écrivais des textes sur un blog français, The exil of words, que j’ai bredouillé, et les deux pandores ont froncé le sourcil, me tenant en arrêt sous leurs gros yeux inquisiteurs. Ils ont fini par comprendre que j’étais Français et qu’il ne fallait dès lors pas chercher à comprendre. Ils m’ont gentiment dit de déguerpir et hop, me v’là parti en courant vers ma voiture, au pied du général de Gaulle.

Je me suis éclipsé vers le centre de la ville. Si vous ne connaissez pas, venez un jour flâner à Stare Miasto, la vieille ville. C’est rose comme à Toulouse, c’est beau comme nulle part ailleurs et il y a là autant de mélancolie romantique qui flotte dans l’air que de désabusement sympathique et de désinvolture de bon aloi. Les vieux remparts, si chers au cul de madame Brel, ceinturent Stare Miasto sur l’un de ses côtés et surplombent les faubourgs de Varsovie, la belle, la martyre, l’éternelle Varsovie.

Un thé ! que j’ai commandé dans un petit bistro feutré, pour me remettre de mes émotions d’avec ces deux flics et de ces ronds bizarres faits dans l’eau par des pavés carrés ! J’ai allumé une Chesterfield et j’ai pris le journal…

J’aime être anonyme dans cette grande ville étrangère. Je n’existe pas, je ne suis pas là, les gens ne me parlent pas, ne me voient pas, je suis dilué, face à moi-même, face à mon destin d’exilé et mes ailes qui ne sont pas de géant ne m’empêchent nullement de marcher au milieu des huées de la foule…Je ne me fais jamais remarquer et…

Je me suis esclaffé très fort en me renversant très loin en arrière sur ma chaise, si loin que mes genoux ont chahuté la table, que le cendrier à terre s’est brisé et que mon thé a fait la culbute, maculant affreusement le beau tapis…. Les gens se sont retournés, certains ont haussé les épaules, d’autres ont souri, d’autres se sont levés pour m’aider à réparer le désastre, la patronne est accourue, aussitôt suivie du garçon de café empressé et gazouillant des trucs…

Bref, l’émeute.

C’est que je venais de lire le compte rendu d’un jugement d’assises…Si, si, j’arrive à déchiffrer en lisant lentement et en suivant du doigt les amoncellements de consonnes qui forment des syllabes, puis des mots, puis des lignes, puis enfin un petit texte.

Ça racontait un gars de la campagne, au nord, vers la Baltique, qui avait tué l’amant de sa femme. Son voisin, en plus, le fourbe de lubrique ! Le gars les avait guettés, puis pris en flagrant délit dans son lit en train de jouer gaillardement le jeu de la bête à deux dos, de souffler comme des phoques et de s’ébrouer comme des pourceaux…Il avait préalablement dissimulé un puissant arrache-clou dans un journal avec lequel il avait frappé son rival par derrière, sur la nuque, cependant qu’il besognait sa légitime par derrière, oui, Monsieur le Président, sur la nuque, qu’il l’avait frappé. (Je me demande si je n’ai pas oublié un point quelque part, moi…)

- Mais avec quoi avez-vous donc frappé ? que le Président de la cour avait demandé.

- Avec le journal, avait répondu le mari bafoué et vengeur.

- Et qu’est-ce qu’il y avait dans ce journal ?

- Je ne sais pas, votre Honneur. Je ne l’ai pas lu…

Et moi, à cause de ce foutu cocu assassin, de ces deux journaux, celui qui a tué et celui que j’ai lu, jamais plus je ne serai anonyme et peinard dans un petit bistro feutré de Stare Miasto.

________

4

Et lui, qui les avait pris pour des demeurés ! Ah, il s’en voulait, il s’en voulait, le père Stanisłas ! Même plus de trente ans après, il ne se le pardonnait pas ! Comme quoi, avait-il conclu en hochant la tête à la manière de quelqu’un qui vient de découvrir une évidence définitive, faudrait toujours vérifier avant de moquer qui que ce soit !

Moi, le voyant embêté comme ça, je lui disais que ça n’était pas grave du tout ! Que de toute façon, les pavés dans la Vistule eussent-ils produit des triangles, des losanges et même des pyramides, les flics n’en restaient pas moins d’indécrottables jocrisses. Par principe. Par postulat.

Il a froncé les sourcils, mon vieux voisin, il a bu une gorgée de thé, il a semblé réfléchir un moment et il s’est mis à rire, d’un petit rire chevrotant, du bout des lèvres, mais d’un de ces rires auxquels participe tout le corps, en tressautant, en se trémoussant légèrement et avec les yeux qui disent des choses gaies.

C’est sûr ! Ah, tu as bien raison ! Ils sont comme les Russes, les flics!

Là, j’ai voulu faire diversion et je lui ai offert un morceau de gâteau. Du gâteau aux graines de pavot. Les Polonais, et plus généralement les autochtones de l’Europe centrale, adorent ça. Moi, un peu moins.

Stanisłas s’est penché en avant, il a délicatement pris la part de gâteau dans une main aux lourdes veines bleutées et en a détaché un bout de l’autre main, avant de le tremper dans son thé, le maintenant ainsi jusqu’à ce qu’il en soit bien imbibé.

C’est très bon, a t-il dit, et je te certifie que les Russes sont des sots. J’en ai fait maintes fois l’expérience.

Tiens, dans les années soixante, j’étais de garde avec un brave type sur la frontière russo-finlandaise. Sergueï qu’il s’appelait. Un gars du Caucase.

Merde, que je me suis dit ! Il va me resservir pour la troisième fois son histoire de partage d’un billet de 100 roubles, histoire que je vous ai moi-même retransmise ici. Pauvre vieux, il radote un peu…C’est ennuyeux, quand même…J’ai allumé une cigarette et me suis préparé à faire derechef et poliment l’hypocrite attentif.

Oui, on était souvent de garde ensemble, là-haut, pas très loin des rivages de la Mer Blanche. Sergueï, il désespérait complètement de revenir un jour dans son Caucase natal, alors il avait loué une petite isba dans un village frontalier.

Tiens, tiens, que je me suis dit, confus, c’est pas le même scénario… Et j’ai réellement tendu l’oreille.

Il y ferait venir sa famille, un jour, qu’il disait…Et c’est vrai que c’était grandiose cette région, avec des forêts immenses, des loups qu’on entendait hurler aux étoiles, des rennes, des lacs tout bleus et des monts sauvages. Le camarade Sergueï était très fier de son petit chez lui et toute sa maigre solde passait dans des réparations de fortune. Il clouait des planches là, changeait des madriers là-bas, retapait le toit, refaisait les ouvertures. Tout. Et quand il m’invitait, des fois, à venir passer un moment en son royaume, le Premier Secrétaire du Politburo n’était pas son cousin !

Un jour qu’on était de repos, donc, il m’invite. Il faisait un froid à ne pas mettre un révisionniste dehors, comme il disait toujours, le camarade Sergueï, en s’esclaffant comme un perdu.

Elle était très sommaire, sa maison : Deux pièces, un poêle en faïence un peu comme les tiens, là, mais beaucoup plus petit, un lit, une table et quelques chaises.

Et justement ce jour-là, de plein soleil sur un ciel glacé, Sergueï était en train de réchauffer le samovar quand le gros téléphone - obligatoire d’avoir un téléphone quand on est un militaire de garde sur une des frontières de l’empire - a sonné. C’était un chef qui appelait. Un planqué de Moscou. Sergueï s’est tout de suite mis au garde-à-vous, comme si l’autre à 1000 km de là pouvait le voir ! J’ai trouvé ça sot comme tout…Bref… Le chefaillon au bout, il s’inquiétait du temps que nous avions là.

- Allô, camarade Sergueï, que j’ai entendu qu’il hurlait. Allô ? Comment ça se passe là-bas, avec ces températures, hein ? La rivière frontière est carrément gelée sans doute ! Va falloir redoubler de vigilance, camarade ! Il paraît qu’il fait moins 38° chez toi.

- Non, camarade Nikolaï, non, non, qu’il a bafouillé Sergueï. Il fait tout juste moins 15°.

- Comment ça, moins 15° ? Les bulletins officiels annoncent moins 38° sur la frontière. À l’endroit précis où tu es ! Moins 38°! Si tu veux démentir, camarade, il me faut un rapport. Tout de suite. Tu m’entends ? Il fait moins 38° chez toi ! C’est officiel !!

Alors le Sergueï, tout penaud, il est allé se pencher sur le petit thermomètre suspendu à une cloison, il a scruté, il a tapoté dessus et il a répondu poliment au camarade chef moscovite :

- Bon, d’accord, camarade...Mais ça doit être dehors alors…Parce que chez moi, il fait comme je te dis...

L’autre a raccroché.

________

5

Il répandait ses premières douceurs par tout le pays. La neige accumulée durant des mois avait finalement fondu, mais la terre rassasiée ne parvenait plus à engloutir tout ce dégel dont l’eau stagnait maintenant dans les creux et les vallons, formant partout de petits étangs impromptus. Le ciel bleu et blanc s’y mirait, le vent en ridait la surface et des cigognes s’y reposaient, juchées sur une patte, leur long cou légèrement rentré, immobiles et la plume ébouriffée.

Quelques papillons jaunes d’or voltigeaient déjà de brin d’herbe en brin d’herbe. Dans les buissons alentour, les grives et les merles cherchaient aventure nuptiale, modulant des gammes toutes plus harmonieuses les unes que les autres, tandis que sur les branches les plus hautes des bouleaux, des ramiers accroupis roucoulaient, rauques et sérieux.

L’hiver polonais, le long et blanc hiver polonais, avait desserré l’étau et les choses de la terre, longtemps étouffées sous l’étreinte, ouvraient grand leurs poumons et reprenaient leur souffle.

À la faveur de ce premier soleil, nous étions assis, Stanisław et moi, sur le petit banc installé devant la maison. Nous regardions sans parler tout ce réveil s’ébrouer devant nous, le goûtant chacun avec notre peau, chacun avec nos yeux, chacun avec ce que nous portions en nous de printemps mémorables.

Sur le chemin de terre qui longe mon territoire, un grand cheval roux cependant, avec une crinière très blonde, tirait une petite charrette. Un vieil homme était assis sur le côté, les pieds pendants dans le vide et tenant dans ses mains les rênes. Tout cet attelage allait bientôt s’engouffrer dans la forêt et Stanisław me le montra d’un geste vague, en riant sous cape et en hochant les épaules.

Il me fait toujours penser au général Kipetrovotch, ce corniaud, avec sa jument, ricana t-il.

Je levai la tête. Ce cheval, ce vieil homme, cette charrette, me ramenaient, chaque fois que je les voyais monter vers la forêt, au pays de mon enfance, très loin, vers les balbutiements d’une autre époque. J’éprouvais toujours la même impression d’un arrêt du temps, comme une goutte d’eau soudain suspendue dans l’air. Des visages, des odeurs, des sons, des espoirs revenaient. Puis les images s’estompaient et je revenais au présent, très loin devant, beaucoup plus près du fatal horizon.

Apparemment, le cheval et sa charrette ramenaient aussi Stanisław vers un ailleurs à lui. Je lui tendis une cigarette. Je savais bien qu’il attendait que je le questionne alors…

Le général Kipetrovotch ? Connais pas…Qui est-ce ? Demandai-je, un tantinet faux-cul.

Ah, tu peux pas connaître…Pas célèbre du tout, le gars… Ecoute, moi, je m’en souviens très bien parce que…

Stanisław s’interrompit, se frappa très fort sur la cuisse et partit d’un grand éclat de rire…Ah le con ! Le con ! Un Russe, comme tu peux t’en douter ! Je t’ai déjà dit qu’ils étaient tous sots comme des brebis. Même leurs généraux…Parce que celui-là…

Figure-toi qu’en cinquante-neuf, j’avais été mobilisé très loin à l’est. Notre régiment avait été gentiment invité, si tu vois ce que je veux dire, à venir faire des manœuvres et des exercices avec un régiment russe, très loin sur les rivages de la Mer Blanche, où il faisait un froid abominable.

Le général Kipetrovotch, qui commandait toute la région militaire, nous avait fait la mauvaise surprise de débarquer un soir et de passer en revue ce maigre échantillon, stationné ici pour un temps, des vaillantes troupes cosmopolites du pacte de Varsovie. Nous étions en rase campagne. Une campagne glacée, blanche, déserte, immobile. Sans une voix. Presque lunaire.

Le hasard voulut que le général s’adressa d’une voix forte et puissante à notre petite escouade. Comment ça va, ici, camarades soldats ?

- Très bien, camarade général !

- Il ne vous manque rien ?

- Absolument rien, camarade général. Tout va bien, brailla l’escouade d’une seule voix.

- Mais….Le haut militaire sembla hésiter un instant et s’approcha doucement du plus petit d’entre nous. C’était le camarade Sergueï, tu sais, celui que j’ai retrouvé plus tard sur la frontière finlandaise et dont je t’ai déjà parlé. Tu te souviens ?

J’opinai du chef. Stanisław en racontant avait toujours un demi-sourire accroché aux lèvres…Quelque chose de cocasse flottait à n’en pas douter dans sa vieille tête. Il se pencha à mon oreille, mit sa main comme un petit porte-voix et chuchota, imitant ainsi le général Kipetrovotch à l’oreille du pauvre Sergueï.

- Et les filles, hein ? Comment faites-vous pour les filles, dans ce désert, camarade soldat ?

- Les filles ? Ah, les filles….Il avait l’air d’un benêt, le Sergueï. Il était rouge comme un soleil couchant, il baissait les yeux, il se dandinait comme un dindon sur une braise…

- Alors, hein ? réponds-moi, soldat…Comment faites-vous, pour les filles ?

- Heu…Pour…Pour ça….Il y a la jument, là, dans le petit baraquement, et Sergueï, honteux et le regard toujours baissé, montra d’un geste vague une écurie en bois, un peu à l’écart, juste à la lisière de la forêt.

- Ah, la jument ! Les coquins ! Ah, les coquins ! Les polissons ! Le général était fendu jusqu’aux deux oreilles et il se frisait en même temps la moustache, d’un air content. Il flatta familièrement l’épaule de Sergueï, et tourna les talons, soudain gai comme un pinson.

Il advint cependant qu’il se présenta à nous le lendemain matin, l’appendice nasal douloureusement tuméfiée, le visage défait, un œil au beurre noir, le pantalon froissé, maculé, déchiré par endroits ….Il se précipita sur Sergueï, comme ivre de colère. Il lui commanda méchamment de sortir des rangs, l’entraîna à l’écart en le tenant par le bras et en le soulevant quasiment de terre, puis, serrant les poings devant son visage, lui demanda : La jument, hein ! La jument ! Et comment vous y prenez-vous donc, avec cette satanée jument ?

Le pauvre Sergueï tremblait de tous ses membres. C’en était pitoyable ! Il en tremblait doublement. De froid et d’effroi. Alors il balbutia l’exacte vérité.

Camarade général…C’est simple…..Nous l’attelons au traîneau et…et nous filons au village de Brdnoï, à huit kilomètres derrière la forêt…Il y a là bas un cabaret. Un cabaret avec des filles, camarade général…

________

6

J’ai bien ri, sans vergogne je l’avoue, quand Stanisław en eut terminé de son histoire.

J’ai bien ri, sans vergogne je l’avoue, quand Stanisław en eut terminé de son histoire.

J’ai bien ri de la méprise de ce général aux fantasmes sordides et Stanisław, cabotin, en a évidemment rajouté aussitôt, imaginant le général aux prises avec cette jument, grotesque, ridicule, impudique et finalement maltraité.

Oui, oui, que j’ai dit….Mais ça ne veut pas dire que, pour un général désaxé, deux flics benêts qui lancent des pavés dans la Vistule, un Sergueï ingénu devant son thermomètre, tout le peuple russe soit idiot ! Enfin, père Stanisław ! Des histoires de ce type, tous les peuples en possèdent un échantillon ! Même les Belges !

Ah, tu dis ça, parce que tu les connais pas ! J’pourrais t’en raconter des centaines, sur eux ! Toutes plus cocasses les unes que les autres ! Tiens, toi, qui es un Français, en as-tu une, par exemple, de ce que les Français pourraient être des idiots, des fois…Hein ?

Pas une que tu as à me raconter ! Tu vois bien !

Le soleil d’avril nous réchauffait les os. J’écoutais toujours les fourmillements du printemps s’éparpiller autour de nous. Je pensais à la France, justement, quittée depuis si longtemps et que j’allais bientôt revoir. J’y pensais avec douceur. Des visages et des voix amis se recomposaient. Vrai alors qu’une histoire qui aurait pu la dénigrer, de si loin, maintenant que je n’y vivais plus depuis des années, ne me venait pas à l’esprit.

Et Stanisław triomphait de mon silence, me tapant sur l’épaule comme pour me consoler, et riant de toutes ses quelques dents.

Je lui offris une cigarette et lui dis que lorsque je vivais en France, c’est au-delà d’elle que je trouvais que c’était beau. Je m’en foutais de mon pays. Mais l’exil, même volontaire, transforme les émotions. L’arbre déraciné pleure ses racines, sa rivière et ses roseaux…Alors, non, je ne trouvais pas d’histoires qui puissent faire rire aux dépens de mon pays.

Stanisław me dit, les yeux soudain baissés, qu’il savait cette étreinte des exils. Il est d’un peuple à forte tradition d’exil. Tous ses enfants vivent hors de Pologne et ses petits-enfants aussi.

C’est alors que j’intellectualisai ma réflexion. Je me dis soudain que France ou pas France, cette nation renfermait en son sein un tas de corniauds et de salopards. J’en avais fait la triste expérience pendant un demi-siècle quand même ! Je pensai à la politique : Pompidou, d’Estaing, Mitterrand, Chirac et maintenant, cerise sur un gâteau qui n’en avait nul besoin, Sarkozy le mesquin, le petit, le chafouin…Est-ce qu’un peuple qui se choisissait régulièrement des timoniers aussi vulgaires était digne de ma nostalgie ? Qu’est-ce que c’était que ce vague à l’âme à quatre sous ? Je m’ébrouai, comme sortant d’une rêverie...

Eh bien si, que je dis à Stanisław, j’en ai une, anecdote, tellement grossière qu’elle a bien failli tourner au drame et raviver tantôt les cataclysmes des guerres de Cent ans. Et tu vas voir comme les Français peuvent être raffinés dans la sottise. Tout autant que tes Russes.

C’est une histoire de cheval aussi.

Stanisław fronça les sourcils, plissa les yeux, incrédule, et fit un petit « ah ? » haut perché, avant de tendre une oreille dubitative.

C’était en octobre 1984. Le Président de la République, en la personne de François Mitterrand, rendait visite à la Cour d’Angleterre. Reçu avec tous les honneurs dus à son rang, faste, solennité, luxe et protocole royal, le socialiste en bombait avantageusement le torse, lui qui, en privé, se passionnait pour l’histoire généalogique de toutes les têtes couronnées d’Europe.

La foule applaudissait, la garde faisait sonner haut et clair les trompettes et battait le tambour, tandis que le cortège officiel parcourait lentement les abords du château Saint-James.

Depuis une élégante voiture que tirait un cheval blanc somptueux, confortablement installé aux côtés de Sa Majesté, Mitterrand saluait, souriait, resplendissait tandis que la Reine faisait de même, agitant délicatement sa main discrètement gantée de blanc en direction de son peuple en liesse.

Mais il advint, tu ne vas pas me croire, Stanisław, que le cheval, bien que serviteur zélé de la famille royale et des grands de ce monde, leva la queue qu’il portait ornée de pompons rutilants et se soulagea sournoisement, comme un vulgaire canasson de ferme, d’une de ces flatulences pestilentielles dont seuls les équidés ont le secret.

La Reine et le Président, fort incommodés, firent comme si de rien n’était et continuèrent, tout sourire, leurs simagrées face à la foule radieuse. Pour aguerris cependant qu’ils fussent l’un et l’autre à l’hypocrisie, pour maîtres qu’ils fussent passés dans l’art de se composer un visage et de faire fi des détails inconvenants au nom de leur auguste image, tous les deux avaient tellement hâte que cette chaude puanteur s’évacuât qu’ils ne pensaient désormais plus qu’à ça ….La Reine était rouge comme une pivoine et, de temps à autre, s’épongeait le front avec un petit mouchoir de dentelles brodées.

Enfin, n’y pouvant plus tenir, elle murmura à l’adresse de son hôte, en remuant à peine les lèvres, sans le regarder et tout en saluant ses sujets de sa belle et vieille main gantée :

- Vous me voyez absolument désolée, Monsieur le Président…Je vous prie de bien vouloir me pardonner cette terrible entorse faite au protocole.

Et le socialiste démocrate de Président de répondre, tout en continuant lui aussi ses singeries à l’adresse des spectateurs :

- Oh mais, n’eussiez vous rien dit, Majesté, que j’aurais continué d’incriminer in petto ce pauvre cheval…

________

7

J’ai dû tapoter énergiquement le dos courbé de mon vieux voisin, tant son hilarité l’étouffait, tant il était rouge et tant il était agité de petits mouvements convulsifs.

J’ai dû tapoter énergiquement le dos courbé de mon vieux voisin, tant son hilarité l’étouffait, tant il était rouge et tant il était agité de petits mouvements convulsifs.

J’ai quasiment eu peur.

Puis il s’est remis lentement, les yeux en pleurs, le corps tressautant encore sous les dernières ondes de choc du fou rire.

On s’est tu alors et on s’est laissé bercer encore par les premiers rayons du soleil d’avril. Une cigogne, sa large envergure déployée sur le printemps bleu, est passée très haut. Nous l’avons suivie des yeux un moment. Sa course a coupé à la perpendiculaire le nuage rectiligne d’un avion silencieux qui filait droit sur Moscou.

Mais…Faut pas que ça te vexe, a murmuré Stanisław.

Quoi donc ?

Ben, je t’ai un peu forcé la main pour que tu racontes une histoire sur ton pays… Ton pays qui te manque…Je sais que c’est pas bien…

J’ai bien sûr rassuré Stanisław. Je lui ai dit que je m’en foutais complètement de Mitterrand, de Sarkozy, de Royal et de tous les autres canards boiteux de la scène politique…Ça n’était pas ça, pour moi, mon pays….Je lui citai Brassens : Je n’aime pas ma patrie, mais j’aime beaucoup la France….

Ceux que j’aimais là-bas, n’accéderaient jamais à ce niveau spectaculaire de la veulerie. Ça n’était point là ni leur goût, ni leur cheminement et ni leur ambition.

Ah, je pense bien ! Mais tu sais, en Pologne aussi, il y a des sots…Et je pressentais que Stanisław cherchait à être quitte, s’obstinait à vouloir faire un échange. Un Français ridicule contre un Polonais pas brillant. Une sorte de dédommagement. Par amitié.

Ah bon ? Non ? Pas des sots comme les Russes, quand même ? Ai-je taquiné.

Non, quand même pas ! N’a pas pu s’empêcher de s’exclamer Stanisław. Mais quand même…

Ecoute…. Après avoir été démobilisé, j’ai travaillé quelque temps dans les usines Polonez, la seule voiture qui ait tenu durablement la route et qu’on ait réussi à fabriquer chez nous.

C’était le 12 avril 1961…Ça te dit quelque chose, le 12 avril 1961 ?

Je cherchai dans ma tête. 1961 la guerre froide, bien sûr…C’était vaste…Non, ça ne me dit rien.

Tu vas comprendre.

Ce matin-là donc, comme tous les matins d’ailleurs, on était à l’atelier de montage. Ça burinait là-dedans, ça tapait, ça soudait, ça forgeait, ça vissait, ça découpait…Il y avait un potin d’enfer !

Et soudain, est entré dans tout ce fourbi, en retard comme d’habitude, le camarade tourneur-ajusteur Franciszek.

Il levait les bras au ciel, il gesticulait comme un pantin, il hurlait, il était rouge, il suait, il vociférait. Il voulait être écouté.

On s’est arrêté d’usiner et le silence est tombé dans l’atelier, étrange, apeuré même :

- Les gars, les gars, a crié éperdument Franciszek, les Russes sont sur la lune ! Les Russes sont sur la lune !

Ce fut alors une exclamation unanime de joie, des clameurs, des embrassades, des accolades, de petites valses improvisées même, certains camarades se prenant par la main et exécutant deux ou trois pas de danse autour des machines. On était aux anges…

Soudain, j’ai eu un doute. Trop de bonheur d’un coup, tout ça… Trop facile. Trop beau. Craignant le pire, j’ai réclamé silence en tapant sur de la tôle avec mon marteau. Je me suis égosillé. On s’est tu peu à peu, on m’a regardé vilainement comme une bête curieuse, comme un emmerdeur de russophobiser en rond.

J’ai demandé doucement à Franciszek :

- Tous les Russes ?

- Heu..Non…Non, non…Un seul… Youri Gagarine, qu’il s’appelle.

Et ce fut la stupeur, le désappointement, la tristesse, puis enfin la colère, d’autant plus grande qu’un formidable espoir venait de souffler sur l’atelier.

On s’est remis au travail, plus morose que jamais, et on a menacé du poing le pauvre Franciszek.

Certains même l’ont pris à partie et qualifié de traître et de sale menteur !

Textes - légèrement modifiés - publiés au printemps 2009 sur "Les sept mains"

Écrit par Bertrand REDONNET Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.