12.11.2010

Ne lire que des signes

Vous poussez la porte et vous entrez bien au chaud. Vous vous dirigez vers le rayon littérature et vous ouvrez, vous caressez, vous parcourez quelques pages, vous taquinez du chapitre.

Les phrases murmurent et tombent sous le sens.

Vous n’entendez plus le petit grelot de la porte qui s’ouvre et se referme sur les chalands, vous ne voyez plus la libraire, vous ne sentez plus sur vos glabres mollets l’haleine humide de la rue.

Vous ne connaissez pas votre bonheur, vous dis-je.

Je peux suivre un peu une conversation. Le sujet global. Je peux aussi faire les politesses d’usage, bonjour, au revoir, il neige, combien je vous dois, pardon, et tous ces mots de la convenance sociale qui sont imprégnés sur nos lèvres pour dire aux inconnus qu’on est là.

Mais lire ?

Dans la ville aux rues frigorifiées par la neige et le vent, c’est pourtant vers les librairies que je vais.

Quand je suis à Varsovie, une seule adresse. Marjanna, dans le hall de l’Institut français.

C’est comme à la maison…

J’y reste des heures.

Mais là, plus à l’est, j’entre dans la librairie, je tape mes chaussures pour en faire tomber la neige, et je vais directement au rayon des beaux livres.

Je caresse leur belle couverture, je les ouvre.

J’ai l’impression de retrouver là de vieux copains qui m’attendaient.

Balzac et « Stracone złudzenia », Stendhal et « Czerwone i czarne », Hugo et « Nędznicy», Camus et « Dżuma », Dostoïevski et « Bracia Karamazow ».

Mais ils sont tous devenus fous….Je scrute la belle écriture. C’est une belle police et le papier est bien blanc et bien lisse.

Je sais qu’il y a là de belles choses. Je déchiffre, entourés d'une forêt de signes cabalistiques, Sorel, Valjean, Aliocha. C’est à peu près tout. Alors j’essaie de me resituer dans le récit…

Mes yeux s’embrouillent.

Je me retourne.

Dépité, je prends un livre d’images. Un loup dans un sous-bois, un élan qui traverse la plaine ou alors l’Armée rouge grignotant peu à peu le territoire polonais repris aux bourreaux nazis.

Les images ont un langage universel. Seuls les yeux lisent. Méthode syllabique. C'est sans doute pour ça que le spectacle - tel que mis au jour par les situationnistes - endort si bien les gens. Quand leur cerveau n'est plus capable de lire que des images.

Je vais rentrer chez moi et prendre ma Takamine. Je me suis permis de mettre, il y a longtemps, l’Albatros en musique. Comme Ferré, l’emphatique en moins.

Do, Mi mineur, La Mineur, Fa, Do, Sol 7 etc.

Il n’y a pas plus simple. Tout est dans l’arpège et la mélancolie et mes ailes d’exilé n’ont rien de celles du géant.

Ouvrir mes livres aussi et voir si je sais encore lire.

Oui, je sais encore. La nuit tombe.

Et je sais que demain je pousserai encore la porte de la librairie.

La dame me sourira et me dira « Dzien dobry » puis ne me regardera plus.

Elle me prend pour un grand lecteur, je crois.

Dernière mise en ligne, septembre 2007

Illustration : Dans le parc du musée Joseph Kraszewski.

12:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.11.2010

La langue et sa musique

Quels accents ? que je demande, légèrement vexé.

Tous, qu’elle dit.

Des accents graves, aigus, circonflexes ? que je plaisante.

Le verdict tombe alors : Plutôt graves.

Ouais, je me doutais bien de la gravité du problème. Ces amoncellements de consonnes chuintantes, Szczygieł, par exemple pour dire un chardonneret…Un vrai calvaire pour un latin ! Et puis cet accent tonique sur l’avant-dernière syllabe, voire l’antépénultième pour les mots longs, tout ça, c’est quand même laborieux.

Une langue difficile. Comme toutes les langues, bien sûr, mais celle-ci particulièrement, au point que Norman Davies prétend qu’elle aurait dû être écrite en cyrillique - un signe pour un son - plutôt qu’en alphabet latin.

D. me disait un jour que ça n’était pas non plus une langue très indiquée pour le chant. Parce qu’elle n’a pas assez de voyelles. En langues romanes, les i, les é, les u, les o chantent, pointent la mélodie, ont une couleur…

Rimbaud. Oui. Peut-être.

N’empêche que Jagoda saute, elle, d’une langue à l’autre, français/polonais ou l’inverse, comme cabri saute le ruisseau…Je ne lui entends aucun accent. Elle parle de tout et comme les enfants de France et de Navarre.

Je ne l’entends plus, en fait. Car quelqu’un qui l’entend pour la première fois, s'amuse de ce qu’elle a un tout petit accent charmant, nous l'avons dernièrement vérifié en France.. Cette avant-dernière syllabe peut-être…Je n'en sais rien, moi, je n’entends rien.

Comme quoi la musique natale de sa propre langue s’estompe ou se module. Comme quoi, aussi, cette musique peut se chanter sur plusieurs tonalités approximatives, sur plusieurs partitions bien écrites, sans déformer l’œuvre initiale.

C’est parce que tu vis depuis longtemps parmi nous, me dit-on.

Sans doute.

Mais en m’écoutant l’autre jour sur l’interview de TV-Villages je me suis découvert un accent poitevin, nasillard même, que je ne m’entends jamais dire.

Ça fait déjà longtemps que je vis parmi moi-même, que je me suis surpris à murmurer, du coup.

Ah, c’est bien compliqué la musique d’une langue ! Ça met au grand jour tant de morceaux d’archéologie enfouis sous les sédiments de la mémoire et de l'habitude !

Est-ce qu’on peut écrire un accent ? Ècrire à haute voix ?

15:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.11.2010

Enfin !

Image AFP

15:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.11.2010

Voltaire et la Pologne

Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.

Enoncer que Voltaire était un esprit exceptionnellement brillant est un lieu tellement commun qu’il en est déconcertant.Dire que Voltaire était également et souvent versatile, sans être tout à fait original, constitue une allégation un peu plus relevée.

Affirmer, comme je me propose de le faire, que c’était aussi un piètre observateur des choses de son époque, participe alors d’une appréciation scandaleuse que beaucoup ne manqueront pas de ranger au rang des hérésies intellectuelles.

Mais les anathèmes ne m’effraient pas.

D’abord, si ses écrits, comme ceux de bien d’autres, servirent de terreau fertile aux idées révolutionnaires, ils furent aussi les lumières qui permirent au despotisme de perdurer un peu plus longtemps, en se prétendant justement éclairé.

Mais ne lui en tenons pas rigueur : c’est le lot de toute critique radicalement intelligente que de renseigner l’adversaire sur ses failles les plus réelles et les plus menaçantes pour sa survie afin qu’il y sursoie, tout aussi intelligemment, et assure ainsi la pérennité de sa domination.

C’est le lot de toute critique mais, à mon goût, on le passe bien trop souvent sous silence s’agissant de Voltaire.

Ensuite, s’il fut certes, deux fois embastillé par un régime qu’il conspuait à merveille, il se fit aussi le thuriféraire d’une Angleterre royale, qualifiée par lui de Pays de la liberté, et fut également accueilli à bras ouverts par le roi de Prusse. Passons encore.

Nul n’est prophète en son pays.

Ce qui me dérange beaucoup plus, ce sont ses divagations sur la Pologne, où il n’a jamais mis les pieds, où il ne comptait aucun ami et où il était cependant beaucoup lu et même influent.

Ses détracteurs y étaient bien évidemment les catholiques.

Mais pour être décrié par des catholiques point n’est besoin d’être un grand subversif. Suffit juste d’être un homme qui écrit le mot « liberté ».

Pour être déjà une République, la Pologne intriguait donc Voltaire. Le nom sans doute le fascinait.

Mais une République nobiliaire. Une République avec un roi catholique et des nobles catholiques, donc une forte centralisation du pouvoir. Voltaire y perdait son latin.

Ainsi quand les nobles non-catholiques exigèrent eux aussi de participer au pouvoir, Voltaire les soutint-il en même temps que Catherine de Russie.

On ne peut être que d’accord.

Mais les aristocrates catholiques, soucieux de leur hégémonie - comme tous les catholiques de l’histoire et du monde - et pour juguler l’influence grandissante de la Russie, ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils constituèrent alors la Confédération de Bar, notre Fronde, et s’attirèrent ainsi les foudres de la grande Catherine, qui n’attendait que le prétexte de l’intransigeance de ces catholiques polonais pour voler au secours de son amant, le roi de Pologne, et surtout pour engloutir le pays.

Attiré, subjugué, séduit par les discours de la grande impératrice, despote sanguinaire, plus encline à convaincre ses contradicteurs par le glaive que par la joute verbale et au regard de laquelle Louis XV eût pu apparaître comme un grand démocrate, Voltaire se prononça avec enthousiasme pour une intervention militaire en Pologne.

C’est quand même assez troublant pour une Lumière.

Une Lumière aveuglée par ses propres reflets et qui ne voyait en la Russie qu’une adversaire redoutable du catholicisme et de « la cour de Rome ».

Funeste et grossière erreur d’appréciation. La Tsarine nymphomane (paraît qu'elle appréciait aussi beaucoup les chevaux) écrasa les confédérés mais aussi et surtout la Pologne, qu’elle se partagea comme une ogresse avec l‘Autriche et la Prusse.

C’était en 1772. Le premier partage d’une série de quatre dont l'avant-dernier, en 1795, rayera carrément le pays de la carte, même dans sa dénomination, pendant 123 ans, jusqu’au 11 novembre 1918.

Le moins que l’on puisse dire c’est que si Voltaire n’était pas un salopard, il était un candide qui n’entendait strictement rien aux préoccupations expansionnistes des despotismes de son temps et d’Europe.

Il avouera d’ailleurs, dans une lettre à Frédérique II à propos de cette affaire de la mise à sac de la Pologne: « J’ai été attrapé comme un sot .. .»

C’est exactement ce que je voulais dire. Sans vraiment oser.

Mais il l’avait dit mieux que moi.

16:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.11.2010

Prendre de la hauteur pour ne plus rien voir

Je regardais par le hublot.

Je regardais par le hublot.

C'est que je n’ai pas une grande expérience de l’avion, aussi je m'en étonne toujours assez naïvement…En plus, j’ai la frousse.

Ni du décollage, ni de l’atterrissage - j’accueillerais plutôt ce dernier, fût-il assez brusque, avec un soupir de soulagement - mais du vol lui-même.

Quand il ne se passe plus rien.

Au-dessus, que du bleu, mais qui ne semblait pas plus proche que vu depuis la terre. Normal, le bleu du ciel n’existe que dans nos yeux.

En-dessous que du quadrillage imprégné sur des teintes indécises. Une forêt, un cours d’eau, une route, à moins que ce ne soit l’inverse, des champs, des maisons, un pont, tiens, une ville, reconnaissable au désordre de ses dessins, comme un truc fait à la hâte, dans la panique, puis un grand lac. Enfin, je suppose...

J’aurais bien voulu savoir quand même à quelle géographie appartenait tel quadrillage à tel moment.

Une fois, il y a quelques années, j’ai volé au-dessus de la mer. C’était beaucoup plus facile. La tête se repère beaucoup mieux dans le rien que dans le tout et rien.

Le soleil frappait cette maquette désordonnée. J’ai cru voir d'obscurs cours d’eau, surplombés de noirs, comme encastrés dans le décor. Les Vosges ou les Ardennes, me suis-je dit. Et puis d’autres points de vue mais qui tous se ressemblaient curieusement. Une géométrie sans grande imagination.

Les paysages sont profondément humains en ce qu’ils réclament la proximité horizontale. Qu’on en palpe l’humidité, qu’on en sente l’aridité, qu’on en étreigne le fouillis, qu’on en respire le froid ou le chaud. Qu'on les regarde dans les yeux, à hauteur d'homme. Pas sur la tête.

Ils ne supportent pas d’être survolés, en fait. Comme des livres. Il leur faut de la complicité, à l'intérieur.

Vus du haut, ils n’ont plus aucun sens, les paysages. Ils sont dans un envers inexprimable.

Mais quand même, que je me disais, c’est là-dedans qu’on vit tous. C’est dans ces rectangles, ces triangles, ces rubans, ces demi-cercles, ces trapèzes qu’on rampe et ces formes géométriques de la géographie ne sont tracées que par l'activité des hommes.

C'est ce qui les rend inhumaines, sans doute.

Juxtaposer tout ça dans un seul coup d’œil, ça n’a pas de sens et ça donne l'impression d'un tableau excécuté à mille mains, sans que Pierre ne voit jamais ce que fait Paul.

Et ça m’a fait penser aussi à certaines fresques rupestres de Lascaux, chevaux ou autres animaux sauvages, peintes sur le tournant d’une paroi coupée par un boyau étroit, de sorte que l’artiste n’a jamais pu voir la totalité de son œuvre.*

Et je me demande quelle vision les oiseaux, les grand migrateurs qui voyagent à 10 000 mètres d’altitude, peuvent-ils avoir du monde, eux qui n'y sont pour rien dans ces découpages et pliages des paysages verticaux ?

A quel moment se sentent-ils le plus "oiseaux "?

Avec un seul paysage dans leurs yeux ou avec tous agglomérés les uns aux autres, insensés ?

Quand j’ai commencé à avoir très mal aux oreilles, que Jagoda s’en est plainte aussi, que les paysages se sont rétrécis, se sont mieux emboîtés pour faire enfin un bout de terre cohérent, que bientôt la confusion bleue et grise de la grande agglomération s’est devinée dans la brume, que même l’ombre de l’avion, en bas, s'est mise à tanguer, alors je me suis dit que tout ça, qui s’était mélangé dans ma tête, ça avait été un sacré moyen de conjurer mes peurs.

De survoler mon vol.

* Si vous ne me croyez pas, demandez à Sarkozy. Lascaux n'a plus de secret pour lui...

13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.11.2010

Nous avons deviné que nous étions amis

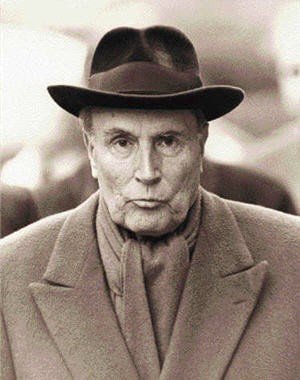

Voilà l'homme que j'ai rencontré en Deux-Sèvres, qui mit Zozo en voix et qui, inlassablement, le cœur en bandoulière, bat la campagne pour donner sa parole aux textes...

13:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

31.10.2010

Je connais des halliers

Ce sont d’inextricables taillis aux épines longues comme des dédales, orphelins, tout tremblants d’abandon aux portes des villages, engloutis par le lierre, inondés de verdure enchevêtrée.

Ce sont d’inextricables taillis aux épines longues comme des dédales, orphelins, tout tremblants d’abandon aux portes des villages, engloutis par le lierre, inondés de verdure enchevêtrée.Des oiseaux y nichent, des serpents y réchauffent la froideur de leur sang sur des herbes séchées, des rongeurs y grignotent et le souffle du vent dans des branches qui se croisent et s’entrecroisent, y fredonne des murmures.

Sous les frondaisons bourdonnantes ou sous le tapis rouge de listopad*, le mois des feuilles qui tombent, ou encore sous l’épaisseur d’un suaire de glace, dorment des hommes, dorment des femmes et parfois des enfants.

Les croix sur les tombes ont deux branches par l’oubli vermoulues.

Ce sont là nécropoles que le seul printemps vient fleurir.

Ce sont là sanctuaires où l’homme n’hasarde plus sa mémoire.

Presque des sanctuaires maudits, plus resplendissants pourtant que le marbre tellement glacé d’en face, celui des vrais cimetières où crisse le gravier sous la chaussure, où les floraisons n’ont pas de saison et où reposent de vrais morts, avec les vrais sacrements d’une vraie religion et de vrais visiteurs à petits pas menus, courbés sous un vrai chagrin, courbés sous le regard des lourdes croix à branche unique, courbés sous de vraies gerbes de fleurs, de vrais souvenirs, de vrais présents en pleurs...

Pas comme ceux de ces fourrés sauvages, là où nichent des oiseaux, se réchauffent des serpents, grignotent des rongeurs et fredonne du vent.

Ici sont des anciens, des qui ont éteint la lumière avant qu’elle ne revienne sur le pays ressuscité par les armes et le sang.

Pour s’endormir en paix, ceux-là avaient dû faire allégeance aux dogmes du conquérant, baisé les deux branches du tsar de toutes les Russies.

Ce sont des dormeurs sans val, qu’aucun poète ne songe à venir immortaliser.

Brutalisés par le sabre, agenouillés par le goupillon, répudiés par le néant.

Preuves de son inexistence, dieu qui ne pardonne pas qu’on se trompe de dieu, fait que le châtiment est plus beau encore que ne l’eût été la récompense.

Oecuménisme. Pourquoi un si beau mot pour dire la fusion du mensonge ?

Viens.

Viens dans ces halliers que des sommeils inondent, au milieu de ces tombes écroulées, qui se cachent, qu’il faut chercher, qui ne sont plus que débauche grandissante d’une végétation qui s’empile à chaque printemps, tels les sédiments de l’irrévérence.

Dans ce jardin-là, tu es en équilibre. Sur l’intangible frontière, entre l’indécence de la profanation et la sagesse de l’archéologie.

Tu peux fermer les yeux. Ici, on peut marcher partout…

Ces broussailles sont en même temps un paradis accusateur des falsifications d’en face, avec toutes ces choses vraies sous la froidure de ses faux marbres et le souffle dans les branches, là-haut qui croisent et s’entrecroisent, chante et chante….

Le mépris des hommes rend libre et beau.

Ecoute…Ecoute encore. Tu peux t’asseoir et te reposer là. Te faire ronces débridées, lierre englobant, liane, branche, tout esprit de Dionysos, souffle, fauvette, esprit errant au secours d’un néant.

On dirait qu’il entonne, le vent au-dessus de ta tête, l’anecdote sanglante des choses de l’esprit à l’esprit imposées et le ressentiment revanchard, inextinguible, des hommes de la bonne foi.

Là, sans morale, jamais ne seras seul.

16:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.10.2010

Poésie et mémoire usurpées

Non pas que les saints, connus au calendrier ou inconnus au bataillon, m’inclinent à quelque abstraction métaphysique - les saints qui m’inspirent ne s’orthographient pas du tout comme ça et sont resplendissants de vie - mais parce qu’elle est, dans ma tête, dans mon archéologie, comme un grand portail qui s’ouvre et sous lequel on s’engage pour rentrer sur le long territoire des mortes saisons.

Après la toussaint, on marche résolument dans l’allongement des ombres. Le monde se dépouille : on n'en voit bientôt plus que l’architecture primaire, presque l’essentiel. Un reste de soleil maladif traîne encore sur le blanc des gelées, les forêts s’inclinent et déposent leurs habits au pied du grand vainqueur, le ciel est pâle, les chemins boueux ou gelés, le peuple ailé clairsemé et sans voix.

Il fait frisquet. Parfois des brouillards rampent au ras des eaux. J’ai l’impression qu’on est, à chaque heure du jour, au crépuscule d’un soir. La nuit viendra, certes, mais elle n’est pas encore là. Il est temps d’écrire. Je n’ai jamais su dire pourquoi, peu importe, c’est même d’une naïveté déconcertante, mais : il est temps d’écrire, de semer dans cette ombre où se mêle une rumeur.

Voilà donc ma toussaint : Le point de départ de la fuite. Rien à voir, sinon comme strict point de repère, avec la célébration de tous les morts. De stricte intimité, d’ailleurs, on ne célèbre en son cœur que ceux qu’on a croisés vivants, c’est-à-dire bien peu au final, et dont on a encore mal qu’ils soient passés sur l’autre rive.

Encore et toujours une supercherie du catholicisme triomphant, cette toussaint ! Cette fête était, aux premiers siècles de l'église, célébrée le 13 mai.

En plein renouveau des choses, donc.

Mais les Celtes de l’Europe du nord s’obstinaient, en dépit de l’hégémonie de plus en plus gourmande et autoritaire des chrétiens, à rendre honneur à leurs morts le 1er novembre, qui correspondait aussi à la fin de leur année, celle-ci ne comptant que deux saisons : L'été et l'hiver. Ils croyaient que, pour enterrer cette année, les morts revenaient taquiner les vivants. Ils ouvraient les tombes, allumaient de petites torches dans des navets et se livraient, en sus, à de copieuses ivresses.

Comment tordre le cou aux coutumes de ces barbares ignorants ? Comment leur enlever la mémoire ? Comment frapper les cieux d’alignement et obliger tout le monde à regarder vers un seul nuage ?

En leur volant leur fête. Tout simplement.

En 835, donc, foin de ces comédies ! Le pape Grégoire IV instaure la date du premier novembre pour la célébration des martyrs de l’église et, pour arrondir les angles dirais-je, pour faire passer la pilule avec une sorte de concession aux anciens rites païens, ordonne qu’une messe sera dite le 2 novembre, institué dès lors jour des morts.

Un truc qui n'a donc aucun sens. Au mieux un truc politique, au pire le camouflage d'une annexion.

Je me suis laissé dire que l’Eglise bedonnante d'aujourd’hui voyait d’un sale œil refleurir un peu partout en Europe les citrouilles avec leurs bougies à l’intérieur.

Sans doute y voit-elle un rappel caustique de sa mauvaise conscience et de ses innombrables combines.

13:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.10.2010

Transcendance d'un Ego

C’était dans une auberge isolée au milieu des marais de Nuaillé d’Aunis et dans laquelle nous avions coutume de jouer Brassens tout un week-end - vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi - chaque année au mois de novembre.

C’était dans une auberge isolée au milieu des marais de Nuaillé d’Aunis et dans laquelle nous avions coutume de jouer Brassens tout un week-end - vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi - chaque année au mois de novembre.

Un certain dimanche d'un froid de canard où le soleil tout pâle et tout fluet dans un ciel tout bleu éclairait les prairies muettes et désertes alentour, nous avions cependant bien failli nous y faire voler la vedette, dans cette auberge !

Après une première partie, nous nous étions installés dans la salle pour prendre un pot et le hasard avait fait que nous nous étions assis à côté d’un tout petit bonhomme, tout maigre, tout sec et tout nerveux.

Il portait de grosses lunettes de myope, il avait la bouche un peu taillée en biseau, une raie impeccable tracée sur le côté de ses cheveux légèrement gominés, une mèche relevée en arrière et il était un peu voûté.

Il ressemblait à Jean-Paul Sartre dans sa période maoïste.

Forcément, il en vint à nous interpeller. Mon camarade était en pleine forme mais moi, j’avais la voix qui se cassait, éraillée. Nous en étions à la sixième heure de concert en deux jours, quand même, sans compter que chaque soirée se prolongeait en copieux sacrifices à Bacchus.

Sartre nous enseigna alors qu’il fallait soigner, entretenir, travailler, échauffer, entraîner la voix.

Il était lui-même chanteur dans un groupe, à La Rochelle !

Tous les matins, dans sa salle de bain et devant la glace, il faisait des gammes, lui. Oui, Messieurs !

Et il nous montra.

Comme font les bébés quand ils remuent les lèvres très vite et qu’ils y passent leur main et qu’ils font «brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.»

Mais là, c’était un bébé chanteur. Le « brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr » s’articulait plaisamment, se modulait habilement pour donner la gamme complète, jusqu’à l’octave et même au-delà.

Les lèvres remuaient et s’agitaient dans un tremblement frénétique.

C’était gentiment grotesque et absolument désopilant. Tellement que, nous voyant pliés en deux, le bonhomme n’arrêtait plus de nous montrer et répétait à l’envi ses singeries de mélomane.

Un peu interloqués, les gens regardaient ce vieux fou en train de nous donner la leçon.

Sartre en vint cependant à demander sa récompense. Pouvait-il monter sur scène avec nous et chanter une chanson ?

J’ai cru un instant qu’il voulait chanter Dans la rue des Blancs-Manteaux…Mais non, mais non, ce fut « Le Mauvais sujet repenti » qu’il proposa.

A la reprise, il chanta donc, d’une petite voix haut perchée, juste cependant : « Elle avait la taille faite au tour, les hanches pleines… »

Mon camarade l’accompagnait et Sartre cabotinait à son aise, se dandinait sur ses petits pieds vernis et, épousant parfaitement le texte avec son corps fluet, se déhanchait effectivement comme une demoiselle de la nuit.

Puis il voulut en chanter une autre, puis une autre encore.

Nous dûmes finalement faire les gros yeux pour qu’il consente à reprendre sa place dans le public…

Sartre, vous dis-je !

Le bidon d’huile en moins !

14:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

Petits architectes de la vanité universelle

Lorsque nous avons décidé, en 2007, de chercher une maison dans la campagne la plus reculée possible, il allait de soi que nous cherchions une maison qui fût authentique, une maison avec une histoire et dont le style et l’âme seraient depuis longtemps intégrés dans le paysage.

Bref, une maison polonaise. Une maison pour habiter. Pas seulement pour y être à l’abri, manger et dormir. C’était donc forcément une maison en bois. Comme toutes celles que j’avais vues avec envie dans tous ces villages-rues de l’est.

Pour moi, c’était et c’est encore exotique tout en étant une affirmation, une volonté de rencontrer véritablement les lieux. Pour D., c’était et c’est toujours une fidélité aux paysages et à la mémoire de son pays.

On voulait donc une maison mariée avec la forêt, qui fait corps avec elle, qu’on dirait qu’elle n’est qu’un dessin, une arabesque de plus sur le paysage forestier.

Tout comme les maisons de pierres, là-bas, dans les villages des Deux-Sèvres, s’inscrivent dans une campagne où dominent la pierre, le calcaire et les murailles le long des chemins et des prairies. Les hameaux y ressemblent à des fossiles incrustés sur les parois de la mémoire. Une maison de bois y serait incongrue. Comme une verrue sur le bout du pif.

Avec qui ou avec quoi se marie une maison en briques, en ciment, en béton, sinon avec un habitat exilé des hommes ?

Surtout ici.

Et pourtant fleurissent à tout va les constructions les plus hétéroclites. On rivalise de grandeur, de hauteur, de superficie, on multiplie les toits, les courbes, les niveaux, les fenêtres de toutes dimensions, les cassures, les ruptures de plan, les balcons emberlificotés. Une débauche d’imagination entre la mégalomanie mal maitrisée et la schizophrénie à un stade inquiétant, je vous assure.

La croissance polonaise dévore goulument l’âme polonaise.

On construit partout. Dans les bourgs, les villages, et jusqu’au beau milieu des champs. On se joue à qui mieux mieux du « m’as-tu vu dans ma jolie maison ? »

C’est nous autres, avec les vieillards et quelques farfelus de notre acabit, qui sommes passés minoritaires dans un paysage essentiellement et historiquement fait de bois.

Des maisons surgissent de la terre comme de grotesques champignons. Des jaunes, des rouges, des violettes, des vertes et des pas mûres, et toutes ont la prétention de célébrer la liberté retrouvée.

La richesse plutôt. Les plénitudes du libéralisme triomphant. La liberté, bof…C’est un mot de philosophie politique, ça.

Lamentable …On veut ressembler à l’ouest aussi, comme une sorte de revanche sur la frustration. On veut ressembler à ces grosses maisons, ces gros étrons de la vanité constipée devrais-je dire, qu’on voit partout en France, en Allemagne, en Angleterre.

On veut effacer la différence. Habiter en bourgeois.

Bref, on veut être tout : confortables, riches, démonstratifs, en dur, en large et en travers, mais surtout pas en bois.

Le bois, Pouah ! C’est synonyme de bicoque, de pauvreté, d’attardé, d’obscurantiste et de passé désastreux !

Ben moi, quand je vois toutes ces constructions idiotes des nouveaux riches - ou des gros emprunts - le mot de Stasiuk, déjà relevé dans ce blog, me revient toujours :

La Pologne, comme tout le reste de l’Europe centrale, ne sera bientôt plus qu’une notion pour les météorologues.

Parce que lorsque la richesse et la bêtise font bon ménage - et elles le font souvent - elles chevauchent toujours le cheval d’Attila.

08:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.10.2010

Une histoire vraie à la façon d'Esope ou de La Fontaine

En ces temps là - c’était hier - nous hantions de nos assiduités désordonnées, voire tumultueuses, la région toulousaine. La ville comme la campagne. La première pour nos frasques, la deuxième pour nous en remettre.

En ces temps là - c’était hier - nous hantions de nos assiduités désordonnées, voire tumultueuses, la région toulousaine. La ville comme la campagne. La première pour nos frasques, la deuxième pour nous en remettre.

Je ne puis évoquer cette période sans que l’image de mon ami fauché prématurément en décembre 2006, ne revienne me hanter.

C’est surtout lui que je rejoignais là-bas. A part mon frangin, il fut d’ailleurs le seul de mes amis à venir me voir en Pologne, l’été 2006, juste avant le grand saut dans les ténèbres.

Je ne m’éloigne point de ce que je voulais dire initialement : Le passé et le présent, en écriture, se conjugue souvent au même temps et sur le même mode sans qu’il y ait pour autant offense à la musique grammaticale. Ce n’est qu’au futur que ça sonne toujours faux.

Là-bas donc où soufflait parfois le vent d’Autan, une copine à lui avait eu l’idée de louer, à l’écart, direction Mazamet je crois, un vaste domaine, maison emberlificotée, genre gentilhommière du 18ème, parc ombragé d’arbres centenaires, buissons échevelés, pelouses sauvages et mal entretenues, hautes grilles de la ségrégation sociale en piteux état.

Tout ça avait en somme le charme romanesque de l’aristocratie déclassée.

Elle avait en même temps eu l’idée, la copine, d’adopter un chien à la SPA. Un chien cacochyme, famélique, maigre, gris pommelé, haut sur pattes, avec de belles moustaches cependant qui le faisaient ressembler au Clochard de Disney.

Plume, qu’elle l’avait baptisé. Nous avions pensé spontanément à un clin d’œil à Michaux, mais non, c’était tout simplement, comme s’il se fût agi d'un boxeur, un clin d’œil au poids désastreux de l’animal.

Plume avait le regard vert, doux et humide et d’une humilité des plus mélancoliques.

Nous l’avons tout de suite aimé. Il trottinait à nos côtés, il était fort demandeur de caresses, levait vers nous son regard inondé de tendresse et se couchait sagement à nos pieds, comme tous les clebs du monde, quand nous étions assis à discutailler, à picoler ou à en rouler un.

Un amour de chien….

Mais voilà que l’été suivant nous venons rendre visite à la copine et, chemin faisant, nous rappelons aussi de Plume le chien que nous allons revoir, sans doute parfaitement remis de sa vie de paria et qui va nous faire joliment la fête.

Mais foin du Plume d’antan ! Nous avons trouvé là un chien épais, gras comme un moine, le regard halluciné, le poil lustré, arborant un collier de luxe à son cou, le croc hargneux et qui, derrière la grille, aboyait tel un forcené.

Bref, un chien de garde.

Impossible de rentrer avec un fauve comme ça en travers du chemin : Plume avait pris du poil de la bête, si j’ose, et, n'eût été l’intervention de la maitresse de céans, nous aurait assurément déchiré les mollets, sans autre forme de procès.

Nous avons bien tenté, dans les jours suivants, de ramener l’ingrate bestiole à de plus nobles sentiments, en faisant les niais cajoleurs, en émettant de petits bruits imbéciles de bisous, comme des grands-mères, et en tentant de lui caresser l’échine, qu’il hérissait aussitôt.

Tout ça en pure perte. Plume nous traitait en intrus et nous faisait nettement sentir la hâte qu'il avait de nous voir déguerpir de son territoire.

Et nous en avons conclu, après avoir réussi quand même à lui balancer un coup de pied rageur dans son sale cul d’exécrable parvenu, que ce chien-là avait quelque chose de profondément humain : capable de toutes les caresses les pieds dans le ruisseau et de toutes les bassesses la tête au pinacle.

10:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.10.2010

Chanson en direct, Pinder song

J’m’en va vous raconter

L’histoire du gars ZOZO

D’un gars plein de bobos.

En saison d’rabiboche

Sa vie fait des bouloches,

Chasseur de vent sous ses galoches.

Refrain :

C’est la Pinder song à ZOZO

Un swing pour tous les bias cochons

Sentiers de pluie, vairons, hérons

C’est la Pinder song à ZOZO

Un avant-deux, une scottish,

Pour doux rêveurs, song un peu kitsch.

Homm’ de terre et d’lisière

Rond’ frontières, champs derrière

Courant plaines et venelles

Met l’chemin sous ses semelles

Benaise, déterviré

Tout allongé sous son pommier

Réfractaire au travail

Heureux en ses futailles.

Gars d’peu mais beau rebelle

Et joueur de marelle

Poète à sa manière

Chaussure au cœur en bandoulière

Là-bas dans son Poitou

Le v’là qui chamboule tout.

Montré dans son village

Sa vie rate le virage,

Quand on vit en limite

Sur l’autre rive on passe plus vite

Paroles : Jean-Jacques EPRON

Musique : Bertrand Redonnet, gars d’rin !

14:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.10.2010

De l'immobilité de la vitesse

Un soir, je revenais de Bressuire et la nuit tombait.

Un soir, je revenais de Bressuire et la nuit tombait.

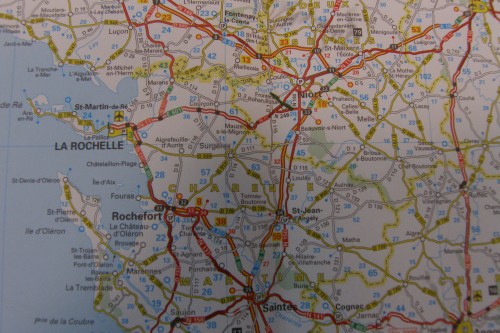

Nous avions rendez-vous à Villeneuve-la-Comtesse pour la lecture de Jean-Jacques. En Charente-Maritime, entre Saint-Jean-d’Angely et Rochefort, pour être tout à fait précis.

Comme nous avions un peu d’avance, j’ai voulu m’arrêter dans un bourg situé aux lisières de la forêt de Chizé. Un bourg avec une grande place rectangulaire et démesurée par rapport au reste. De ces bourgs qui n’ont, en fait, qu’un centre, les alentours ayant été mangés par les constructions-dortoirs de citadins en mal de verdure ou, le plus souvent, aux comptes en banque pas assez solides pour s’offrir un terrain minable aux abords immédiats de la ville, entre la rocade et la ligne TGV.

Tout autour de cette grande place sont divers petits commerces et deux cafés.

Je connaissais bien ce bourg. Beauvoir-sur-Niort. Je disais à Dorothée que dans les années où il m’avait pris fantaisie d’être un marchand de bois, je venais souvent là. Tous les jours à vrai dire. Après avoir chargé mon camion dans quelque allée de la forêt, je m’arrêtais ici pour déjeuner, dans un des deux cafés, avant de reprendre la route direction La Rochelle, l’ile de Ré ou la Vendée.

Je m’attardais à jouer au billard, à lire le journal, à discuter de choses insignifiantes avec les autres habitués, à casser du sucre sur le dos de Mitterrand et de ses acolytes ou, encore, à ne rien faire, en sirotant un verre. Voire deux.

Nous avons fait le tour de la grand-place. J’ai jeté un œil dans l’estaminet, à travers la vitrine maculée d’affiches, tournois de belote, match de foot local, loto et autres réjouissances des solitudes rurales. Il m’a semblé que rien n’avait changé à l’intérieur. Même lumière jaune, mêmes chaises vieillottes et lustrées, mêmes petites tables rectangulaires recouvertes de toiles cirées à carreaux noirs et blancs et….même patronne.

Car elle a surgi sur le trottoir, la patronne, avant même que je ne la vois. Elle a ouvert de grands yeux et s’est écriée, ah ben ça, alors, un fantôme ! Un revenant ! Ça fait longtemps qu’on t’a pas vu dans les parages, dis-donc ! Qu’est-ce que tu es devenu ? Tu ne roules plus de bois ?

J’ai dit que non. Que tout ça, c’était fini…

Et j’ai, une nouvelle fois, eu cette terrible vision, dans ma chair, du temps qui coule à toute vitesse en donnant l’illusion d’être inerte. Parce que les voyageurs, à l'intérieur, sont parfaitement immobiles.

J’aurais pu répondre en effet qu’entre ce roulage du bois et cette nuit d'automne qui tombait sur le petit bourg silencieux, ce roulage du bois à laquelle cette brave dame faisait allusion comme si je m’étais arrêté hier ou la semaine dernière pour déjeuner chez elle, il y avait quand même eu quatorze ans passés dans un bureau à Niort et cinq ans en Pologne ! Presque vingt ans.

J’en ai éprouvé une profonde tristesse et j’ai dit un truc tellement vrai qu’il en est devenu une ânerie : Le temps passe vite !

Nous sommes allés voir la forêt noyée de crépuscule. Elle m’est apparue chétive, un peu délabrée. En tout cas elle n'avait nullement la fierté altière de la forêt polonaise. Une lumière orange, triste, une lumière à son agonie, glissait entre les arbres.

Une grande, très grande impression de solitude, de désespérance et d’inutilité de tout.

On devrait toujours voyager à bord du seul hasard et sans repère de mémoire.

Nous nous sommes enfuis vers la lecture où Jean-Jacques nous attendait, les bras et le sourire resplendissant de présent.

Image : Scène de la lecture de Jean-Jacques Epron

14:24 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.10.2010

Re-salut à Toi, Pologne !

En sortant de l’avion, l’air tiède m’a fait tressaillir et je ne savais plus quoi faire de mon blouson, de mon pull et de ma chemise. C’est comme ça que j’ai réalisé que Varsovie était déjà loin, de l'autre côté du bout de ciel que je venais de traverser : Quand je me suis retrouvé en T-shirt.

Plus tard, c’est sous cette lumière oblique, jaune et instable, cette lumière qui allonge les ombres de l’automne, que j’ai revu le Poitou-Charentes et l’océan, étale, avec, comme toujours, ses sarabandes de grands goélands, ses brumes incertaines sur l’horizon, ses bateaux superflus de la plaisance, toujours d'un blanc qui scintille en même temps que l'eau, et, au loin, les côtes imprécises des îles : Aix, Madame, Ré et Oléron.

Il m’a semblé qu’il y avait, au-dessus de tout ça, comme un respectable silence, presque une tristesse d'avoir à exister toujours de la même manière.

J’ai retrouvé mes jardins désertés de leurs anciennes plantes humaines, comme je le savais, sinon celles de la proche famille. Ces jardins me sont apparus comme si je les avais quittés hier et comme si, dans la nuit, la terre avait brusquement changé de saison.

J’ai circulé beaucoup, 1000 Km environ, à travers les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne. Par de petites routes connues, immuables, avec des talus plantés d’érables, de chênes, de châtaigniers ou de frênes.

Là, un souvenir embusqué au détour d’un virage, là-bas, sur une sorte de colline, un point de repère, un village lointain dont je sais dire le nom. Navigation entre les fantômes que mon départ a tués et qui, en tant que fantômes, font des efforts - puisque je suis revenu sur les lieux du crime - pour se rappeler à mon bon souvenir.

Sentiment que ces cinq années polonaises sont passées à une vitesse fulgurante. Que les cinq prochaines feront de même, et - si tant est qu'elles voient le jour - les suivantes aussi, et que tout est dérisoire de ce temps qui s’enfuit bien plus vite que nous ne savons le vivre.

J’ai traversé ces jours un peu comme on écrit une page : En glissant à côté des choses et pas vraiment dans les choses.

A Marie-Claude Rossard, du Temps qu’il fait, qui me demandait comment je ressentais tout ça, je crois que j’ai dit que je ne savais plus qui, de moi ou des paysages anciens, des paysages de ma mémoire, avaient pris la fuite et que c’était comme si je ne faisais plus corps avec les instants. Comme si je me voyais marcher au lieu de marcher, comme si j’entendais ma voix surgie de l’extérieur et comme si j’étais dans un décor planté, plus que sur les lieux réels d’un automne rural, qui m'attendait, que j'attendais, avec qui j'avais pris rendez-vous.

Le temps a filé. Chaque jour une lecture de Jean-Jacques. Mises en voix et en espace de Zozo impeccables. J’ai découvert un autre texte. J’ai ri et même humecté mes yeux, comme à une première lecture. J’ai découvert aussi un artiste généreux, avec un cœur grand comme je voulais, quand j'étais petit, que soit le monde.

Salut à Toi, l’ami. Le chemin qui s'ouvre devant nous sera joyeux ou ne sera pas.

Et ma grande émotion fut au lycée des Sicaudières, à Bressuire. Là, des élèves avaient choisi de me faire une surprise. Ils avaient relevé deux ou trois textes sur ce blog et ils me les ont lus à plusieurs voix, en se donnant la réplique et en guise de bienvenue parmi eux...

Emu que ces jeunes gens connaissent mon blog, en extraient des textes et se les approprient ; Heureux aussi que des adolescents lisent numérique. Comme quoi, les défenseurs à tout prix de l’édition traditionnelle, pour importante qu’elle soit, ont déjà une adolescence de retard.

Mais, me direz-vous, à quoi ça sert d'être à l'heure ? A rien. Je vous l'accorde. Qu'on soit en retard, ponctuel ou en avance dans son époque, on est rarement là où on avait pensé qu'on allait.

En tout cas, un merci chaleureux aux profs de français pour conduire leurs élèves sur des chemins encore nouveaux.

Après, les questions sur Zozo, qu’ils avaient étudié en classe, ont fusé. Dont une récurrente :

- Pourquoi avez-vous fait mourir Zozo ?

- Parce qu’il n’avait plus de place dans le devenir du monde.

Le ciel était bleu, en haut. En bas, les hommes étaient plutôt moroses et battaient le pavé. J’ai accompagné mon frère dans un cortège de la contestation. lI se bat, mon frère. Trente ans qu'il est derrière un volant et les nervis au pouvoir qui le poussent à y rester encore jusqu’à des âges indues.

Je l’ai accompagné en frère, en ami.

Mais derrière quel drapeau marcher, sinon, stricto sensu, celui de la fraternité ?

Depuis longtemps en berne sont mes propres étendards.

Et quelle joie, quel calme, de n'avoir plus rien à espérer des sociétés imbéciles !

Cap sur les amitiés qui naissent et sur le temps qui fout le camp !

12:23 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.10.2010

Zozo, un texte et des rencontres

J'en reparlerai sans doute beaucoup, de ce que j'en ai vécu de l'intérieur.

Pour l'heure, il y a une interview que j'ai donnée spontanément, dès mon arrivée, sans m'y être du tout préparé. Vous me pardonnerez donc les hésitations et les imprécisions.

Merci à Valérie Sarrazin et à toute l'équipe de TV -Villages, autant pour leur travail que pour leur gentillesse.

Je n'ai pas de lien direct.

Vous faudra donc farfouiller un peu à partir de là, puis "choisissez votre programme", "Nouveautés", et dans "Moulin du Marais ITW, Zozo, chômeur éperdu."

Amicalement

Bertrand

15:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.10.2010

Lettre aux lecteurs et lectrices de l'Exil des mots

Je vous abandonne pour quelque temps à une lecture statique de l’Exil des mots. L’occasion, peut-être, de fouiller dans les archives, de lire ou de relire quelques textes anciens, empilés là, les uns sur les autres, selon l’architecture verticale du blog.

Je sais bien qu’Internet est a-géographique et que c’est même là une de ses caractéristiques fondamentales, que changer de lieu n’est pas en être coupé, mais, dans mon cas, il s’agira de manque de disponibilité pour venir y écrire.

Je rejoins en effet les horizons maritimes pour soutenir la lecture/mise en scène qu’un conteur professionnel, Jean-Jacques Epron, assisté d’un artiste des Matapeste, a réalisée à partir de mon texte « Zozo, chômeur éperdu », publié à l'enseigne du Temps qu'il fait en avril 2009.

J’ai, pour l’heure, participé à ce spectacle à hauteur d’une chanson écrite par Jean-Jacques et mise en musique, ces derniers jours, par mézigue, cent fois répétée, tant que Jagoda en a par-dessus ses petites oreilles. Elle s'amuse néanmoins à la chanter en polonais, ce qui, ma foi, est assez drôle.

Je vais donc découvrir à peu près tout de cette lecture vivante et la curiosité est grande de voir sa propre écriture prendre corps par le souffle poétique d’un autre.

De nombreux rendez-vous sont prévus, du Nord des Deux-Sèvres à l’île d’Oléron en passant par la Vienne…Un par jour, plus du temps que je compte bien consacrer à mes frangins, retrouver les pas qui sont inscrits là-bas dans mon histoire, le séjour en terre océane risque d’être court.

J’espère tout de même ramener dans mes bagages une vidéo que je mettrai pour vous sur l’Exil des mots.

Emotion de retrouver tous ces lieux que j’ai brodés de mes fantômes. Emotion intime, personnelle, voyage de l’intérieur car, excepté les frangins, aucune attente, hélas, de tout ce qui fut, jadis, le cercle joyeux de mes amitiés.

L’expérience de mai 2009, de laquelle j'étais ressorti accablé et qui avait ouvert le chapitre II de mon exil volontaire en lui donnant ce caractère d'irréversibilité sur lequel je ne m'étais jamais vraiment penché, m’a enseigné beaucoup.

Bien cordialement à tous et à toutes et à bientôt si la grève générale - ce qui serait marrant, de bon augure pour le peuple de France et digne d'un plaisant oxymore - ne me contraint pas à m'exiler plus longtemps en terre natale.

Bertrand

14:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.10.2010

Légende, fantasme, fait divers horrible ou je ne sais quoi encore...

Il y a quelque temps de cela, je m’étais procuré un vieux livre de contes et légendes dans une bibliothèque. Un mauvais livre de reprises et qui ne citait même pas les auteurs ! Le tout desservi par un style d'une naïveté déconcertante.

Il y a quelque temps de cela, je m’étais procuré un vieux livre de contes et légendes dans une bibliothèque. Un mauvais livre de reprises et qui ne citait même pas les auteurs ! Le tout desservi par un style d'une naïveté déconcertante.

Parmi ces légendes, mal dites, mal écrites, souvent bêtes comme chou, de ce vieux livre, une seule m’avait accroché quand même. Par son sujet.

Sans que le mot ne soit prononcé, il s’agissait en fait de lycanthropie. La Louve blanche, qu’elle s’appelle, cette légende.

La lycanthropie. L’être redoutable qui remonte à la surface. Le monstre humain atavique qui prend soudain le dessus. Légende, fantasme ou réalité psychotique ?

Alors, je m'étais documenté un peu. Faut dire qu’ici, en Pologne où la forêt et la plaine sont blanches le tiers de l'année durant, dans ce silence héberlué des hivers continentaux, je suis un peu hanté, parfois, par l’image des loups.

Mon voisin le plus proche prétend même qu'un couple vagabonde dans la forêt, en face de chez moi ; qu'il a vu les traces.

Moi-même, un soir tout froid et de vent glacé, j'ai cru entendre hurler comme on dit que hurlent les loups.

Ce qui fait bien rire Dorota et Jagoda, mais bon...

Avec mon vieux et mauvais livre de légendes, donc, je suis resté pantois : Je me suis en effet aperçu que la légende était, en fait, un copier/coller d’un fait divers rapporté comme authentique !

Elle disait mot pour mot le cas d’Arline de Barioux, dont le procès avait eu réellement lieu en 1588, à Riom.

Je vous livre à peu près ce que j’ai pu en lire :

Arline de Barioux, épouse de Nicolas de Barioux, vivait une vie ordinaire et agréable dans les montagnes du Cantal. Elle était jolie, aimable, et son mari en était, paraît-il, follement épris.

Tous les vendredis après-midi, celle-ci avait cependant l’habitude de quitter le logis familial pour aller, la chère âme, porter de quoi se nourrir aux pauvres de la campagne environnante.

Une femme, ou un homme, qui s’absente régulièrement, même jour, même heure, sous quelque prétexte que ce soit, moi qui suis un peu parano, je trouve ça bizarre depuis la Fée Mélusine.. Mais bon, passons…

En fait, là, dans cette histoire précise, j’ai raison. Parce que tous les vendredis après-midi, il s'est avéré que l’angélique Madame de Barioux se rendait à la forêt où elle…. se changeait en louve furieuse et dévorait des enfants !!!

C’est en tout cas ce que l’enquête a déterminé.

Où ça, des enfants ? Est-ce que ça pousse dans la forêt, des enfants ?

Je n'en sais rien...Je dis simplement ce que l'enquête a établi.

Mais, las, las, las, trois fois las, un vendredi du gai printemps de 1588, Roger Griffoul, le chasseur du coin, revient bredouille de sa chasse. Il est pas content du tout, Griffoul. Comme tous les chasseurs bredouilles du monde.

Ça me fait penser, tiens, à une réflexion de Léautaud : Si les lièvres avaient des fusils, on en tuerait moins…

Mais ça n’a rien à voir ici…Et puis Léautaud, c’étaient plutôt des chats…

Revenons donc à nos moutons : Roger Griffoul, tout dépité qu’il était, voit alors surgir devant lui un énorme loup qui a vraiment l’air féroce. C’est dit comme ça dans l’histoire, d’où je me suis mis à supposer qu’il y en a des qui ont l’air gentil.

Griffoul tire. Sans succès.

En fait, ce Griffoul, ça doit être un maladroit, que je me dis. Parce que louper un merle, d’accord. Mais un loup ? Hein, c’est gros, quand même, un loup féroce !

Le loup, lui, en dépit de ce coup de fusil raté du chasseur dépité, veut en découdre et il montre d’horribles crocs baveux….Pour se défendre, Griffoul saisit son couteau de chasse et un combat féroce s’engage alors entre l’homme et le loup.

Et ça n'est pas une allégorie...

Courageux, Griffoul. Moi, poltron comme tout, j’aurais détalé de là en vitesse ou j’aurais grimpé à un arbre, quitte à attendre là-haut jusqu’au jugement dernier.

Mais Griffoul, lui, il n'est pas comme ça. Il réussit même à trancher une patte du loup…La patte droite, disent exactement les minutes du procès de Riom. L’animal abandonne alors le combat et s’enfuit, tout sanguinolent, sous les taillis épais.

Peu après, Nicolas de Barioux rencontre le chasseur Griffoul sur la route. Par hasard, sans doute. L’histoire ne le dit pas… Mais le hasard fait bien mal ou mal bien les choses. Parce que le chasseur, la face livide, le menton convulsif et la lèvre sèche et exsangue, balbutie :

- “Je me suis battu avec un loup, dis donc, je lui ai coupé la patte et voilà ce que je rapporte! ” et il montre une main de femme !

On serait effrayé à bien moins, convenons-en….Nicolas, lui, sent sa tête qui chavire : il reconnaît la bague au doigt de la main sanglante. Il s’agit de la bague de sa femme, bon sang de bon sang de bonsoir !

Arline de Barioux revient, elle, subrepticement au logis en fin de journée, longe les murs et se renferme à double tour dans sa chambre .

Mais comme de Barioux sait tout, il force la porte, et oblige la femme dont il est follement amoureux, à montrer l’ignoble blessure. Il exige des aveux. Comment ? Je ne sais pas…Toujours est-il que la louve, heu, la femme, avoue tout et moi c’est tout ce que je sais.

Eh, ben, dis-donc, il a dû avoir une de ses frousses a posteriori, le gars de Barioux ! Moi si je m’apercevais un jour que j’ai couché avec une louve sanguinaire pendant des années, que je l’ai caressée, aimée, qu’elle m’a embrassé le cou, la pomme d'Adam et même pire, je deviendrais vraiment fou à lier.

Pas lui. Il garde la tête froide et sa femme, heu, sa louve, il la livre à la justice.

Elle eut donc droit à un procès qui passionna les foules et elle fut brûlée le 12 juillet 1588 sur la grand-place de Riom.

Vous ne me croyez pas ? Mais allez-y, à Riom, vous verrez ! Vous demandez le tribunal, les greffes, les archives...Allez-y ! En plus, c'est joli, Riom...J'y suis allé. Une fois.

Voilà donc l’histoire…Je me demande quand même : en quoi un tribunal humain était-il compétent pour juger un animal ?

Mais c’était une femme !

Bon, ben alors, où était le problème ? On la jugeait parce que c’était pas une femme, justement...

Il y a de la controverse de Valladolid, là-dedans.

N'empêche que la légende du mauvais livre figure en langage approprié dans les archives d’un tribunal !

Et la question qui me tarabuste : Qui, du juge ou du grimaud, s'est nourri de l'autre ?

14:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.09.2010

Une situation singulière

Je connais un village dont le boulanger avait fait faillitte en une seule nuit au cours de laquelle les taux d’intérêts bancaires avaient été majorés de plus de 1000 pour cent ! Avant de faire sa valise au petit matin, le boulanger dépité avait inscrit en grosses lettres vindicatives sur le mur de son établissement « POMNIK DEMOKRACJI !", monument de la démocratie !

Vingt ans après, le sarcasme est intact et depuis la petite route qui serpente à travers la forêt, la colère de l’artisan est encore très lisibe.

Faut décrypter. Cette inscription est une éloquence de l’histoire.

On ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs, n’est-il pas ?

Je vous dis tout ça parce que, des fois, ce passage à la vente forcée ne me semble pas partout complètement acquis dans les têtes et c'est ainsi que je m'étais retrouvé, il y a un an ou deux, dans une situation assez cocasse.

Ma maison est tout en bois. Il me fallait la peindre avant les rigueurs de l’hiver. Le menuisier avait été catégorique et il avait établi une ordonnance avec la quantité exacte et le nom de la peinture à utiliser. La meilleure. La plus chère aussi, diablement chère même, mais en contrepartie qui protège de tout : de la neige, des terribles gels, de la pluie, du vent, du soleil, des champignons, des bestioles xylophages dont toute la forêt alentour est infestée.

Je m'étais donc rendu, fort de l’avis d’un spécialiste, dans un grand magasin de peinture et j’avais montré fièrement ce que je voulais.

Le vendeur responsable, homme affable et grisonnant, s’était moqué. Pourquoi celle-là ? C’est la plus chère !

Oui, mais c’est la meilleure !

Oh vous, vous regardez trop la télévision ! Vous vous faites avoir par la télévision !

J’ai pas la télévision.

Alors, des gens qui l'ont vous ont abusé. Parce que cette peinture, vous savez pourquoi elle a du succès ?

Ma foi non. Peut-être parce qu'elle est bonne...

Ah, ah, ah... Bonne ! Vous pensez ! C'est parce que ses fabricants ont un budget publicitaire énorme et que tous les soirs ils assomment les benêts avec leurs boniments ! Faut pas croire, c’est de la vraie merde, cette marque !

Je suis pantois. Je remballe mon ordonnance...

Je désigne alors une autre peinture, moins chère. Ça vaut pas grand chose, ça non plus, affirme le sympathique grisonnant.

Bon, l’autre, alors, là, plus haut...Non, non, c’est du sous-produit, un mélange, ça vaut rien. Dans un an à peine, il vous faudrait tout refaire...

Je suis de plus en plus déconfit...

Bon, alors pas de peinture mais un produit spécial, là, que je vois avec un chalet de montagne bien joli sur l’étiquette. C’est bon ça ?

Alors ça, cher monsieur, vendre ça, c’est vraiment se moquer du monde ! Non, autant badigeonner votre bicoque avec de l’eau de source !

Je suis atterré.

Il n’y a plus qu’une seule marque. Je montre timidement.

Surtout pas ! C’est bourré de poisons, cette saloperie ! Sûr que vous feriez crever les parasites, mais vous en même temps.

Alors ?

Alors rien du tout.

Le vendeur avait fait son devoir. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Déjà il m'avait quitté et se précipitait au secours d'un autre acheteur qui, lui, voulait du vernis pour ses clôtures.

J'avais observé le manège d'assez loin et constaté que tout ce que voulait acheter ce nouveau chaland en fait de vernis, ça valait pas une queue de cerise selon le petit grisonnant.

J'étais donc sorti bredouille et décontenancé.

Inquiet aussi pour l’avenir de ma maison.

Et je m'étais dit que c'était là un gars honnête, ou parano, ou je ne sais quoi, mais en tout cas un gars qui n’avait pas bien compris que le monde était devenu un vaste tiroir-caisse.

Un monde où il n'y aurait bientôt plus de place pour lui.

14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.09.2010

Bingo !

Je ne reviens pas souvent en France. La dernière fois, c’était en avril 2009 !

Mais j’ai pris toutes mes précautions. Je suis un homme attentif à ses brèves incartades sur le sol de la mère-patrie : J’ai donc tous mes billets réservés, dûment payés, depuis le 22 février.

Huit mois à l’avance, que je m’y suis pris, pour être sûr de revoir la mer, mes frères, un ou deux copains et mon Zozo mis en lecture-spectacle.

Hé ben, bingo ! Ce jour-là, grève…Me voilà comme un con avec mes billets soigneusement rangés depuis le début de l’année dans un gros livre, les œuvres complètes d’Apollinaire, exactement !

C’est assez dire si j’y tenais à ces billets !

Je ne vais pas vous chanter les sempiternelles jérémiades anti-grévistes du consommateur de base pris en otage…Non… Non…On sait bien que les syndicats ont raison, les manifestants itou et que c’est dégueulasse de vouloir faire travailler les gens jusqu’à avoir un pied dans la tombe. On sait bien aussi que les syndicats vont faire reculer le législateur, que tout ça va s’arranger ; iIs sont résolument contre cette loi, les syndicats !

Je le sais bien : Je faisais déjà la grève contre Juppé, puis contre la loi Fillon, alors ministre des Affaires sociales sous Raffarin, c’est-à-dire ministre ayant en charge de briser menu les acquis sociaux… Quatre jours que j’ai fait la grève, la dernière fois...On était mobilisé à fond ! Sur 1200 employés que comptait mon administration, on était cinq ou six à la faire…Y’avait même un gars de FO qui ne la faisait pas toute, la grève. A cause des sous, voyez-vous…

Mais j’suis bien content d’avoir fait cette grève : Fillon, il a reculé…D’un poil de cul pour faire un bond en avant de dix mètres !

Comme il va reculer, là, c’est sûr…d’un millimètre pour foutre tout le monde dans la merde jusqu’à 67 ans.

Et ils le savent bien, les ténors grassement payés des syndicats….Ils le savent bien…Si cela ne se passe pas comme je dis là, je leur ferai, ici même, des excuses publiques.

Bref, me voilà dans l’incertitude complète pour un voyage que j’ai prévu depuis huit mois et tout ça, pour rien, en plus…Si ça devait servir à ce que les gens arrêtent de travailler à 60 balais et même avant, je serais prêt à sacrifier mes visites en France jusqu’à la Saint-Glinglin. Peut-être même jusqu’au dernier soupir et je le dis sans ironie aucune.

C’est ça, qui me fout en rogne…L’inutilité complète. Et mon manque de bol, aussi…Parce que je leur ai quand même donné huit mois et sur ces 240 jours, ils choisissent le mien pour faire grève ! On est parano, des fois, on se demande pourquoi…

Parce j’essaie bien de changer les billets, mais ils ne veulent pas, les malins…Oh, c’est pas sûr, on peut pas dire à l’avance, ce n’est pas de notre faute, faut venir à l’embarquement ….Et si l’avion i vole pas ? On trouvera un vol….Et la correspondance à Paris ? Ah, ça, c’est pas notre problème…Bon, ce doit être le mien alors…De toute façon, s’il n’y a pas d’avion, y’aura des sacs de couchage, au moins, que j’ai envie de demander ? Je serais seul que je m’en foutrais. Mais il y a une gamine aussi…

On s’arrangera pour vous trouver un vol, ne vous inquiétez pas…

On s’arrangera, j’aime bien l’expression…Et à l’autre bout, démerde-toi !

Surtout qu’à l’autre bout, c’est la SNCF qui prend le relais et la SNCF, celui qui s’en méfie ne perd pas son temps…Dernièrement, un groupe de Polonais n’a pas pu avoir son avion parce que le train avait plus de deux heures de retard ! Cloués à Paris, les Polonais ! Ils ont dû prendre un bus grandes lignes ; 36 heures de route, à leurs frais…

La SNCF rembourse ? Sans doute que non parce que le retard était dû à un vol de câbles, que ce n’était pas son fait à elle et que…Mais oui, mais c’est quand son fait à elle ? Quand un désespéré ou une, choisit de se jeter sous le convoi, elle n’y est pour rien non plus. Quand un arbre tombe, qu’un grand animal s’échoue sur les rails, qu’un automobiliste grille le passage à niveau, que la météo est vraiment trop mauvaise (formation de blocs de glace sur les câbles), elle n’y est pour rien non plus…Elle ne prend pas beaucoup de risques, l’entreprise modèle !

Les Polonais, ils sont revenus un peu éberlués par les façons de faire à la Française….

Alors, venir échanger, sans frais, des billets parce que les camarades sont en grève, non, ça, c’est de l’utopie. Du culot même !

Les syndicats, eux, pendant ce temps-là, ils comptent leurs ouailles ; ils donnent un coup de peinture fraîche à une légitimité qui en avait bien besoin…

Et la clique au pouvoir n’en a rien à foutre de tout ça ; un jour par ci, un jour par là…Bof, ça fait désordre mais les meubles seront sauvés…Pour lui faire lâcher l’os qu’elle tient dans sa gueule, il n’y aurait qu’une bonne grève insurrectionnelle, illimitée et coordonnée, tiens ! Mais ça, syndicats, politiques de tous bords et patronat en ont une telle peur bleue - et c'est bien là le consensus et le modus vivendi de tous ces apôtres - que c’est pas demain la veille que vous danserez la Carmagnole de la victoire, camarades empêcheurs de rentrer au pays en rond !

13:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, politique, parti socialiste | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

Le livre de Michel Houellebecq

Ceci dit surtout pour un livre nouveau assez vierge de toute critique sérieuse, les ovations de bon aloi et les dénigrements systématiques - les oppositions par principe - ne rentrant évidemment pas dans le cadre d’une critique sérieuse.

De toute façon, je ne lis que très rarement les critiques d’un ouvrage :

« Bien avant l’écriture, on lisait. On décryptait alors le vol des oiseaux, la course des planètes, les signes avant-coureurs d’une saison, l’empreinte de l’animal, la couleur des pierres, les étranges avatars de la lune, la peinture sur la roche et la couleur des nuages. On lisait donc les choses et les êtres vivants dans leur confrontation directe au monde.

Avec l’écriture, nous sommes passés à la lecture indirecte. La lecture de la lecture de l’autre. Permettez cette petite digression : je ne lis jamais les critiques d’un livre. Se plonger dans la lecture de la lecture de la lecture d’un quidam m’est harassant. On finit par ne plus savoir ce qu’on lit et de quel monde on est parti. On tourne en rond, comme à peu près tout ici bas, et le propre d’un rond, c’est de finir où ça a commencé, n’est-ce pas ? »

Géographiques - TQF -

Pour bien d’autres livres autres que les nouveautés, disons les baroudeurs, ceux qui ont essuyé des années, voire des siècles de lecture, on est plus ou moins enclin à les aborder avec un bagage dans la tête.

« Je » lit, mais quelque part imprégné d’un « nous » et d’un« eux » plus ou moins confus.

Parfois aussi, pour les classiques, me revient en mémoire des bribes de très vieilles appréciations de mon prof de français, au lycée, excellent prof qui nous fit en même temps aimer Balzac, Villon et Stendhal, et que nous avions affublé d’un auguste sobriquet, « Cicéron ».

C’est donc tout à fait par hasard que j’ai lu « La carte et le territoire » de Michel Houellebecq. De lui, je n’avais lu qu’un recueil de poèmes que m’avait offert jadis Denis Montebello et, comme à peu près tout le monde, quelques années plus tard, Les particules élémentaires.

Depuis, je n’avais pas prêté attention à l’écrivain, franchement même rebuté par sa popularité, ses frasques convenues de misanthrope convenu et, plus dernièrement, ses imbécilités avec le penseur décervelé, Henry Levy. Tellement penseur, celui-là, qu’à chaque fois qu’il se mêle d’intervenir sur un évènement dramatique du monde, il a tout faux et devient recordman au bout de deux ou trois de ses interventions du nombre d’erreurs et de contre-vérités exprimables dans un laps de temps minimum.

Mais laissons le philosophe à ses tristes performances et revenons au livre de Houellebecq.

Je disais que le hasard avait voulu que je le lise. Ça n’est pas tout à fait exact, puisque ce hasard, je l'avais provoqué.

J'avais remarqué dans les notes de lecture de Jean-Louis Kuffer une certaine insistance à vouloir dire ce livre et je m’en étais un peu agacé. Je lui en avais fait part dans un commentaire, puis, dans l’après-midi, occupé à rentrer mon bois de chauffage à la brouette - dans un de ces instants où l'on pense à tout, sauf à ce que l'on est en train de faire - je m'étais dit que si un gars de la trempe de l’écrivain suisse, un bon camarade en plus, tenait absolument à faire figurer Houellebecq dans ses Riches Heures, c'est qu'il devait y avoir matière à bonne lecture.

Sur ces entrefaites-là, Dorota, alors en France, m’appelle et me dit qu’elle est en train de fouiner dans une librairie. Elle me demande de lui dire un titre, pour me faire un cadeau, bien sûr. Spontanément je dis « La carte et le territoire », puisque c’était à la sortie de ce livre que j’étais en train de cogiter en brouettant mon bois.

Voilà pour l’histoire de mon achat et pour tenter, bien vainement et sans importance aucune, de me dissocier des 200 000 autres qui, apparemment, ont eu le même réflexe que moi.

A la différence près que, eux, certainement, sont des Houellebecquephiles fins et avertis.

J’ai lu le livre sur un Week-end. Avec beaucoup de plaisir.

J’y ai trouvé un auteur attachant, oscillant toujours entre la dérision, le sordide, le dramatique, l'humour noir et la désespérance. J’y ai surtout trouvé, lu plus exactement, une quête pathétique de l’élément humain dans un monde résolument tordu.

Et j’y ai lu cette tragédie du XXIème siècle - amorcée à la fin du siècle précédent et finement énoncée en son temps par Debord - dans laquelle la représentation de la vie a complètement supplanté la vie, au point de devenir cette vie elle-même.

Un monde où le faux, l'image, le rendu, l'apparence, la mise en scène, tiennent lieu de vérités tangibles, définitives, en dehors desquelles nulle existence n'est possible.

Bref, un monde où la "carte est plus intéressante que le territoire" et qui, fatalement, en l'absence de toute présence véritablement humaine, est voué à l'engloutissement végétal.

08:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.09.2010

Mon voisin Stanisław

1

De l’autre côté de la rivière, commencent les steppes de Biélorussie qui se déroulent monotones jusqu’à Moscou.

C’était dans ma maison, donc.

Au dehors, le thermomètre déprimait en dessous de moins vingt-cinq et la neige était phosphorescente sous la pleine lune. Par la fenêtre, je voyais l’ombre pétrifiée des arbres, immobiles, mortes, encore plus mortes sous les reflets lunaires comme sont mortes les ombres des tombeaux antiques.

Un chien errant, famélique, rôdait devant ma porte, à la recherche des restes du repas que je mets là, par température plus clémente, disons jusqu’à moins dix, pour le chat.

C’était en janvier.

Assis en face de moi, le dos confortablement appuyé sur la chaleur du grand poêle, l’homme qui sirotait son thé était un vieil homme. Un vieux Polonais. Accablé par sa solitude de vieillard.

Le vieil homme, Stanisław qu’il s’appelle, me rend quelquefois visite, comme ça, l’hiver, avant le dîner. Pour causer un peu et rogner un lambeau de la longue nuit de l’est. J’aime qu’il me raconte….Il a vécu dans sa chair des tumultes sanglants.

Il dit souvent que la Pologne, au cours de son histoire, a été frappée par la damnation des enfers ! Comment ne pas l’être, hein, quand on a eu pour voisins, d’un côté la Prusse impériale et de l’autre la Russie des tsars ? Deux ogres… Avec en bas, en plus, les Empires Centraux…Pauvre Pologne ! Un mouchoir déchiqueté entre les puissantes mâchoires de trois pitbulls…Et plus tard, hein, l’Allemagne nazie d’un côté, de l’autre L’Union Soviétique…Des sanguinaires…Des fous furieux…Bouffée à l’ouest, la Pologne, le 1er septembre par le plus désaxé des hommes du 20ème siècle et à l’est, le 17 septembre, par le petit père des peuples.

Ah, elle en a vu la Pologne ! Et Stanisław sirote son thé et des ombres, des fantômes endormis, des douleurs inépuisées, sillonnent l’espace bleuté de sa pupille humide.

Stanisław, ce soir là, soudain, s’est mis à pouffer…Je ne lui connaissais pas cette gaité. Tiens, qu’il me dit, une fois, en janvier 1960 je crois, je montais la garde avec un camarade russe, Sergueï. Sur la frontière russo-finlandaise…Il faisait froid. Très froid. Il gelait à pierre fendre. Comme ce soir…Et comme ce soir aussi, c’était la pleine lune. C’est peut-être pour ça, que ça me revient aujourd’hui, cette histoire avec le camarade Sergueï….On se frottait les mains, on soufflait dedans, même avec nos gants, le fusil en bandoulière, et on arpentait inlassablement la rive d’une rivière gelée. On disait pas grand chose. On pensait à la relève, on pensait à nos femmes, à nos enfants et à nos frères…On aurait bien voulu rentrer chez nous, très loin, lui, du côté du Caucase, moi ici, au village. Mais un pacte est un pacte et celui de Varsovie ne rigolait pas !

Garder une frontière, quand le monde est partagé en deux, ça n’est pas rien !

Et tout d’un coup, là, sur la berge déserte, entre les barbelés, qu’est-ce qu’on voit, tous les deux en même temps, hein, qui flottait au vent et sous la lune et qui se traînait par terre…Hein, qu’est-ce qu’on voit ?

Un billet de 100 roubles ! Bon dieu ! Une solde entière qui se traînait là à nos pieds ! Et Sergueï avait été le plus rapide. Il avait couru, il s’était baissé prestement et avait agrippé le billet…

J’étais comme deux ronds de frites et furieux contre moi-même.

Alors, grand seigneur, Sergueï a déclaré :

- Camarade Stanisław, comme nous l’avons trouvé ensemble, ce beau billet, je propose qu’on le partage….

J’ai fait la gueule encore plus. Et j’ai protesté comme ça :

- Ah, non camarade Sergueï, pas partager avec toi, un Russe ! Je préférerais nettement qu’on fasse moitié-moitié !

*****

2

On a soudain frappé à ma porte et j’ai regardé par la fenêtre.

Oui, dit comme ça, ça fait un peu bizarre comme réaction …. Pourquoi ne pas regarder par la porte si c’est à la porte qu’on frappe ?

Parce que c’est une grosse porte pleine, voilà tout. Alors si on frappe à ma porte, je regarde par la fenêtre. Si on frappe à ma fenêtre, je ne regarde pas par la porte, rassurez-vous.

Elle est pleine, je vous dis, on ne voit rien au travers.

Donc, je regarde par la fenêtre : Surprise ! Il neige, il neige à gros flocons et le crépuscule est déjà tout blanc, tout livide….Le printemps, c’est pas pour demain, que je me dis, morose, et la grive et ses vrilles se sont fourvoyées et moi en même temps. Comment je vais faire, moi, si j’ai plus de bois pour me chauffer ? Il va falloir que je…

Oui mais pendant que je suis là, retenu à la fenêtre par mes considérations angoissées, le visiteur s’impatiente sous la tempête neigeuse et pousse la porte. Ah, salut ! C’est mon vieux voisin, Stanisław...

Sa lourde pelisse et sa chapka sont complètement enneigées et il s’ébroue à son aise pendant que je prépare le thé. Je lui propose une cigarette et on discute un peu. Je lui dis mes angoisses de chauffage. Il dit que c’est rien, faut pas que je me tracasse, ça ne va pas durer, on est en mars quand même ! Il ne fera pas en dessous de zéro, malgré la neige et la pleine lune qui arrive…Lui, il en a connu des grands froids ! Et le voilà qui, parti sur le froid et la pleine lune, se met à me raconter la même histoire que ci-dessus… Au détail près, tout, les gants, les barbelés, les 100 roubles sous la lune, ce que le camarade Sergueï a dit, mot pour mot, et ce qu’il a répondu, lui !

Alors moi je me dis que si un vieux gars peut raconter deux fois une même histoire qui s’est passée il y a cinquante ans, avec la même précision de détails, c’est que l’histoire est absolument vraie.

Je vous sens bouche bée, tout votre scepticisme anéanti.

Donc, moi qui suis un garçon poli et qui aime bien mon voisin, je fais semblant d’écouter pour la première fois, je suis suspendu à ses lèvres, je m’exclame aux bons endroits, je ris comme un bossu à la chute. Mais comme je me sens faux-cul quand même, je crois bon de rajouter, pour faire diversion, ah, cette époque communiste, ça ne devait pas être tous les jours dimanche !

Stanisław dit que bon sang (pas de virgule) de bon sang, non, c’était pas rigolo tous les jours et que…Tiens, une fois, qu’il dit…Tu peux pas savoir comme les flics étaient nigauds sous ce régime de flics !

Un soir, à Varsovie, pendant que j’attendais mon bus à l’entrée du pont Poniatowski, je vois deux flics sur ce pont qui étaient penchés et qui regardaient la Vistule.

« Sous le pont Poniatowski coule la Vistule,

Et nos amours… »

que je me mets à réciter comme un âne et Stanisław se trouble, légèrement hébété.

Je lui demande de m’excuser et, sirotant une petite gorgée de thé comme sirotent les vieillards, du bout des lèvres tremblantes, il continue que les deux flics ramassaient des pavés et les jetaient un à un dans le fleuve. C’était vraiment curieux.

Il était fort intrigué, Stanisław.

Alors il s’est approché doucement, faisant mine de rien, regardant au ciel la couleur des nuages et sifflotant un petit air de folklore russe…Plouf ! Plouf ! que ça faisait, et les deux flics à chaque fois mettaient les poings sur leurs hanches et hochaient la tête, comme des benêts perplexes. C’est alors que Stanisław en a entendu un qui disait à l’autre :

- Camarade Bogdan, j’ai vu et compris beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça…J’comprendrais jamais comment des pavés carrés comme ça réussissent à faire des ronds dans l’eau !

- Moi non plus, camarade Marek, qu’il a dit, l’autre, et il a jeté un énième pavé dans la Vistule et il s’est penché encore plus, bouche bée.

Celle-là, je ne sais pas si elle est vraie. Faudra que je vérifie. Je vais justement à Varsovie cette semaine et je passe par ce pont.

*****

3

Ces ronds dans la Vistule ont cependant bien failli coûter des ronds à mon pécule et je ne tenterai plus l’expérience. Je ne chercherai plus à prouver à tout prix la vérité de ce que j’écris là…

Sur le pont Poniatowski, donc, je me suis arrêté. J’avais laissé ma voiture un peu plus loin, à l’entrée, au pied de la statue du général de Gaulle. Oui, de Gaulle, d’un pas martial que lui auraient assurément envié les meilleures légions romaines de l’Empire à son apogée, orne une petite place des bords de la Vistule.

Qu’est-ce qu’il fout là, de Gaulle, hein ? que vous vous demandez sans doute…

C’est qu’il était venu aider les Polonais à guerroyer victorieusement contre les troupes de Lénine, en 1920. Une histoire de frontière que le rusé Lénine, après s’être fait rouler comme un bleu à Brest-Litovsk, ne voulait plus reconnaître…Il n’était encore que capitaine, de Gaulle. Mais la statue polonaise a quand même voulu l’immortaliser avec la stature d’un général…

Bref, tout ça, ça n’a pas grand chose à voir avec les ronds dans l’eau du pont Poniatowski. C’est juste pour dire que le fondateur de la 5ème République française encombre, pardon, orne, une place de la 3ème République de Pologne et que, moi, personnellement, si j’étais….Mais, bon, bon, aux ronds, aux ronds !

Donc, j’arrive à desceller en suant sang et eau un de ces foutus pavés carrés et je le balance dans le fleuve. Un rond énorme, de plus en plus énorme, qui s’est élargi, élargi et qui est enfin venu mourir en clapotis sur les bords de la Vistule, que ça a fait. Ben merde alors, que je me suis dit ! C’est de la sorcellerie ! Tu m’étonnes que les deux flics communistes, matérialistes comme ils étaient, on dû être estomaqués…

Des nigauds, qu’il dit Stanisław ! Il en a de bonnes, lui ! J’voudrais l’y voir ! Faudra que je l’emmène constater ça un jour…Et je m’apprête à reconduire l’expérience étonnante, je m’échine derechef à vouloir arracher un deuxième pavé quand retentit derrière moi un coup de sifflet rageur et que j’entends hurler :

- Prosze Pana co sie dzieje ? Co Pan robi tutaj ? ( S’il vous plaît, monsieur, que se passe t-il ? Que faites-vous là ? )

Je n’ai pas tout compris du mot à mot, mais j’ai quand même compris que les deux uniformes qui me fonçaient droit dessus voulaient que je leur explique ce que je fabriquais exactement là, à arracher les pavés de la voie publique. Tous les flics du monde - mis à part les deux originaux de Stanisław - savent qu’il y a toujours dans ce geste une sorte de gendarmophobie latente ou, quand ça chauffe vraiment, manifeste.