15.08.2011

Le petit homme du temps qui passait

Je n’ai pas eu le temps….

Je m’occuperai de tout ça quand j’aurai le temps.

Diantre ! Si nous réfléchissions un tant soit peu à notre langage quotidien, nous aurions toute raison d’en être effrayés.

Avoir le temps.

Avoir une montre, une pendule, des priorités, un train à prendre, être fainéant, ne pas avoir envie, être lent, d’accord. Mais avoir le temps, quelle vanité !

Inversion complète du réel : C’est le temps qui nous a. Et complètement d’ailleurs. Parce que lui, il ne s’arrête qu’une seule fois. Et là, quand il s’est arrêté, on a vraiment tout son temps.

Le temps qui passe. Tout le monde connait les célèbres vers : Le temps s'en va, le temps s'en va, madame, - Las! Le temps, non, mais nous nous en allons - Et tôt seront étendus sous la lame. Dichotomie douloureuse. Et pour la résoudre, autant, finalement, abuser des tournures consacrées qui s’approprient avantageusement cet insaisissable vainqueur.

Dans le genre contraire, on dit aussi : J’ai du temps devant moi….Oui, sans doute, mais cela n’est-il pas présomptueux et ne fait-il pas allègrement fi de l’éventualité d’une peau de banane posée sur ce temps-là ?

Le seul temps à qui je reconnaisse une existence trop véritable, n’est pas devant, mais derrière. Ce temps-là, j’eusse aimé qu’il m’appartînt complètement, mais le nombre de fois où j’ai pu dire « je n’ai pas le temps » me prouve bien qu’effectivement, il n’y eut jamais le moindre temps qui soit à moi, puisque, même sans avoir le temps, je suis arrivé jusque là.

Comme pris en charge par un invisible véhicule, en fait.

Bref, j’ai perdu mon temps à ne pas avoir le temps. Et voilà une bien belle expression de dépit ! Perdre son temps. Enfin reconnaître que le temps est quand même un ami. Comme lui, on ne perd que celui qu’on n’a jamais eu !

Et pendant que je délire, là, sur ce blog inutile, le temps passe...le temps passe…

Le temps s'écoule, comme disait Raoul (1).

Alors me revient en mémoire une image. Une anecdote qui, en dépit de son caractère dramatique, m’avait presque fait mourir de rire, comme on dit sans vraiment penser à ce qu’on dit.

C’était à Mauzé-sur-le-Mignon, le Mauzé-sur-le-Mignon de ce cochon de Morin (2), et c’était par un après-midi froid, bas et gris, de novembre.

Le ciel pesait comme un couvercle. Un après-midi de long ennui. Long comme un corbillard.

J’étais en train de perdre lamentablement mon temps dans un bistro plongé dans une triste pénombre. J’y lisais le journal et j’y buvais des demis.

Derrière le bar, le patron feuilletait un magazine de sport, peut-être de cul, et, à part moi, un seul client était là, debout. Un tout petit client, un petit alcoolo sympathique, bien connu dans le coin, tout petit, si petit que son menton arrivait à peine à la hauteur du zinc.

Il se languissait devant un verre de mauvais pinard, du rouge, et, dans l'obscur silence du petit bistro, on n’entendait par intermittences que sa toute petite voix de fausset qui psalmodiait, tandis qu’il regardait au travers un rideau jauni la rue immobile, morose, vide et muette : O s’passe rin…O s’passe rin… O s’passe vraiment rin…

Il ne se passait rien, effectivement. Le temps - il est coutumier du fait - faisait semblant de s'être arrêté et le petit bonhomme semblait s’en désespérer.

Presque en avoir peur.

Tellement qu’il porta soudain sa petite main à sa petite poitrine, poussa un petit cri strident, comme un couinement de souris, et écroula son petit corps au pied du grand comptoir.

Dans les cinq minutes qui suivirent, les pompiers alertés débarquaient : sirène, crissement de pneus, apostrophes, gyrophare, portes qui claquent, brancard, médecin, infirmier, badauds extirpés de la grisaille, surgis d’on ne sait où, femmes et enfants aux fenêtres.

Un vrai charivari, cette rue absolument morte quelques instants plus tôt !

Le petit homme, sans doute las de perdre son temps devant un verre de mauvais vin et devant les facéties du temps qui faisait mine de ne plus passer, venait de transformer la rue déserte en champ de foire où les gens se saluaient, s’interpellaient, demandaient, constataient, critiquaient, supputaient, plaignaient, commentaient, pronostiquaient et se lamentaient.

Bref, s’amusaient enfin à perdre un temps fou, à peine retrouvé, et qui n’avait jamais été à eux.

1 - Vaneigem

2- Les Contes de la bécasse

Illustration : Sur la frontière ukrainienne, un cheval attend tranquillement son maître qui a pris le temps de s'arrêter boire un coup.

06:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.08.2011

La grand' terre de nos grands-pères

Encore un abus de langage. Un triste abus de langage.

Une métonymie incongrue peut-être. Un raccourci fautif.

Car je n’ai jamais vécu en terre étrangère. Vous non plus d’ailleurs. A moins que vous n’ayez vécu, petits et petites cachottiers (ères), un exil sur Mars ou sur la lune.

Selon mon entourage le plus proche, c’est là que j'habite quand je suis en exil.

Pas en Pologne mais sur la lune.

Je suis souvent dans la lune, paraît-il. Avec mes pieds qui touchent pourtant bien par terre.

Et pas une terre étrangère.

Je la connais depuis mon premier vagissement, cette terre. Elle a les mêmes senteurs humides des fins d'été que dans la Vienne ou le Poitou-Charentes. Au ciel sont les mêmes nimbostratus, les mêmes flocons blancs sur fond d’azur, les mêmes arbres qui se balancent au vent, les mêmes rivières qui coulent dans le même sens sur les mêmes prairies, les mêmes vols d’oiseaux, le même air, la même course du soleil, quoique décalée, les mêmes crépuscules du soir ou du matin.

Cette nuit, je me suis réveillé…La pleine lune frappait aux carreaux et se répandait au sol, se glissait en silence sous la bibliothèque. C’était la même pleine lune que si j’eusse été endormi à Angoulême.

C’est là ma terre, celle que j’aime. C'est mon vaisseau spatial dans le grand mouvement des choses.

Ce sont les gens qui sont étrangers. Parce qu’ils n’ont pas les mêmes sonorités que moi pour dire le monde et qu'une chose toute simple qui me paraît vraie ne leur semble pas forcément exacte, et vice-versa.

Mais ils étaient sous ce coin de ciel bien avant moi.

C’est donc moi l’étranger. De fait.

La notion d’étranger, c’est la loi du premier occupant. C’est peu et c’est énorme.

Et ça le restera tant que les charters et les rafles de Roms, comme toutes les rafles de l’histoire, resteront inscrits dans les cerveaux du monde comme les crachats dégoutants de la loi du premier occupant.

Préhistoire humaine.

Il manque en fait à cette terre la première ligne, les premiers mots, d’un véritable contrat social entre tous les hommes.

Autant dire qu’il lui manque tout pour être dignement habitée.

07:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.08.2011

Entre "Zozo" et Le "Théâtre des choses"

Un article de La Nouvelle République

17/O7/11

Bertrand Redonnet : drôles d'histoires de Zozo

Originaire du Poitou, vivant en Pologne, l'auteur était hier à l'ouverture de Contes en chemin à Sainte-Eanne. '' Le travail salarié bouffe la vie des gens ''.

Jean-Jacques Épron, hier à Sainte-Eanne, interprétant le personnage de Zozo. Une critique sociale pleine de drôlerie et de tendresse.

|

C'est qui, Zozo ? Bertand Redonnet réfléchit deux secondes. « C'est un vieil anar. C'est le plus sincère des rebelles puisqu'il l'est sans le savoir. » Zozo vit à contre-courant. Il est chômeur à une époque - on est dans la France gaullienne - où le chômage n'existe pas.

|

Yves Revert

11:36 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.07.2011

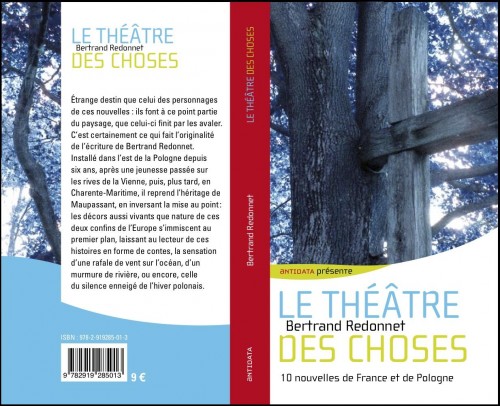

Sortie dans une semaine environ : Le Théâtre des choses

Bonheur de voir tout le travail mené cet hiver, puis tout celui fourni en collaboration étroite avec l'équipe d'Antidata depuis deux mois, porter ses fruits et se matérialiser dans ce recueil.

Un livre que personne ne réduira en cendres d'un coup de clic caractériel, revanchard, irresponsable et malhonnête !

Bref, un vrai livre chez un vrai éditeur.

16:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.06.2011

Ainsi va le monde

Quand on sait dans quel marasme social l’oxymore du "centralisme démocratique" avait plongé la Russie et, avec elle, une bonne partie du monde, on serait bien évidemment tenté d’affirmer aussitôt, par réflexe culturel et défensif, tout le contraire de la moindre allégation du chef bolchevique.

Le bon mot a pourtant pris un certain sens dans nos sociétés libérales, les deux professions indexées n’étant pas particulièrement réputées pour la finesse de leurs analyses politiques. Mais bon…

Plus tard, beaucoup plus tard, le communisme ayant fait la preuve – pour qui avait bien voulu se pencher un moment sur ce qui se passait réellement à l’est et en Chine comme sur ce qui s’était réellement passé dans l’Espagne de 1936 - de sa duplicité et de son incapacité, voire de sa cruauté, et le drapeau rouge ayant franchement viré au noir, on disait plutôt, goguenard et désabusé : " La situation sera révolutionnaire quand les philosophes deviendront des voyous et les voyous des philosophes."

Ça avait de l’allure aussi…Et on peut effectivement supposer qu’un tel renversement des rôles sociaux eût été de nature à changer radicalement les fondements de toute une société.

Mais c’était de la poésie. Le voyou est forcément philosophe pour son propre compte et le philosophe, depuis le temps qu’il presse le citron sans qu’il n’en sorte aucun jus nouveau, même s’il se faisait voyou, n’arriverait pas à pisser plus loin que son ombre sous le midi d'un solstice d'été.

Donc, les garçons de café et les coiffeurs n’ont jamais décrété la grève insurrectionnelle et les voyous et les philosophes ont toujours fait chambre à part. Au mieux, quand ils se sont retrouvés confrontés dans la même personne, ont-ils fait des ministres.

Alors, vogue la galère…Tout ça, c’est bien du bla-bla et l’histoire va son chemin cahotant.

Mais alors, m'étais-je dit un beau matin en parcourant les nouvelles, comment qualifier un monde où un prêtre se met en devoir de braquer une banque, et ce, dans le pays le plus catholique de notre Europe bien-pensante, ? Là, il y a manifestement un mélange explosif des genres. Un brouillage de cartes tel que n'en avait jamais envisagé le plus farouche des théoriciens de la guerre sociale.

Un Vautrin, alias Jacques collin, alias l'abbé Carlos Herrera ?

Ou alors Jacques Roux.

Dont on sait qu’il fut contraint de se suicider pour éviter que les « révolutionnaires » de l’époque, les Saint-Just, Robespierre et autres Danton, ne lui coupassent le cou parce qu’il dénonçait déjà, et avec quelle force !, une Révolution au service exclusif de la classe sociale qui, depuis, gouverne effectivement le monde.

Pour en revenir à notre malheureux Dillinger polonais et en soutane, sachons donc qu'il s’est évidemment fait sauter, sitôt son forfait accompli.

Il mérite cependant que les poètes se penchent un moment sur son sort et lui consacrent quelques mots fraternels, tant son geste bouleverse les choses communément établies dans les têtes et accuse la solitude et le désarroi dans lesquels sont plongés les hommes et les femmes de ces temps vulgaires.

Le confusionnisme intéressé du sociologue dirait : C'est un cas isolé. Tous les cas sont isolés, mon brave, et, par le fait même, d'une dramatique éloquence.

Quant au parquet de Poznan, il eut des mots qui font sourire, car n’oublions pas que le délinquant est un homme de dieu officiant pour la religion la plus riche du monde :

C'est un vicaire mais sans poste fixe actuellement.

Restrictions budgétaires, peut-être ?

Photo : Sas d'entrée d'une banque en Pologne

11:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.06.2011

Stéphane Beau sur L'exil des mots

ROGER

La secrétaire de mairie m’avait appelé un matin pour me demander de l’accompagner. Elle n’osait pas aller te voir toute seule. Tu n’étais pas vraiment méchant, mais tu étais quand même connu pour avoir su jouer des poings, à plusieurs occasions. « C’est qu’il n’est pas fin le Roger », qu’elle pleurnichait, la secrétaire de mairie… Mais le maire avait été formel : « on ne peut pas le laisser comme ça. Un jour, on va le retrouver mort et la commune fera la une de Presse Océan ou de Ouest France… Y a mieux comme publicité… »

Il n’embêtait personne, pourtant, Roger. Il avait 63 ans et il vivait à deux kilomètres du bourg, dans une grange en tôles ondulées qui s’ouvrait sur un bel étang entouré de frênes, de bouleaux et de saules pleureurs. Il créchait entre un vieux tracteur hors d’état de marche et quelques balles de paille. Son lit : un matelas crasseux posé à même le sol de terre. De vieux duvets immondes lui tenaient lieu de couvertures. Dans un coin, une magnifique armoire dénotait vraiment. Et, près de l’entrée, une table recouverte de boites de conserve et de litres de pinard plus ou moins vides. Juste à côté, un énorme bidon/brasero, bourré de braises rougeoyantes, servant en même temps de chauffage et de cuisinière. Il faisait deux ou trois degrés dehors, guère plus dedans. Tu nous avais accueillis en nous envoyant tes deux chiens dans les jambes et notre peur t’avait fait marrer : « Vous en faites pas, ils vont vous laisser rentrer… Par contre pour sortir ce sera une autre histoire ».

Tu nous avais fait comprendre que tu te foutais de notre inquiétude et que le maire « ce grand con-là » ferait mieux de s’occuper de ses fesses… Je constatais soudain qu’il y avait une maison, à quelques mètres seulement de ta grange. « Et avec les voisins, t’avais-je demandé, ça se passe bien ? » « Quels voisins, m’avais-tu répondu ? Elle est à moi cette maison ! » « Et vous n’y habitez pas ? Ce serait plus confortable… » « Nan… Elle a de mauvaises ondes… »

Au moment de te quitter, tu t’étais arrêté devant l’étang et tu avais planté ton regard dans celui de la secrétaire de mairie : « Tu sais que pendant la guerre, y a un motard allemand qui s’est foutu dans cet étang avec son side-car ? Et tu sais pourquoi il a fait ça ? » Silence inquiet de la secrétaire de mairie… « Tu sais pas pourquoi ? » « Non », osa-t-elle balbutier… » Roger avait souri : « P’têt qu’y voulait pas voir ta gueule ! »

Et alors que nous nous éloignions, nous entendions ton rire sonore qui couvrait les aboiements des chiens.

Tu étais un sacré emmerdeur, Roger, mais tu avais du cran.

Je ne t’oublie pas.

11:13 Publié dans Acompte d'auteur, Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.06.2011

Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi

Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.

Le théâtre des choses, recueil de dix nouvelles sur lequel j’ai travaillé tout l’hiver et qui paraîtra fin juin - avec un rendez-vous bientôt pris dans une librairie parisienne - Zozo, chômeur éperdu, Géographiques, trois livres qui m’ont donné, en trois ans, dans leurs moments d’écriture, tout ce que j’attends de l’écriture.

Le temps est venu pour moi, en ce qui concerne la pratique numérique, d’identifier l’arbre qui me cache une forêt que je pressens peuplée d’inavouables sournoiseries. De l’abattre le cas échéant.

Le temps de la réflexion est venu. Prendre le temps d’y voir clair. Je ne trouve plus - momentanément sans doute - le plaisir que j’avais à m’exprimer ici.

Standby.

D’autres projets m’attendent qui me passionnent et qui, toujours depuis le grand corps de la littérature, voudraient bien voir le jour. Pour un autrement. Merci aux quelques amis contactés d'avoir répondu présents. Dans le principe.

A plus tard, donc. Cela peut être la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou dans six mois, ou dans un an.

Liberté des désirs et des envies sans échéance.

Merci à tous et à toutes de votre lecture de l’Exil, dont la fréquentation, si j’en crois la rumeur chiffrée des coulisses, s’est toujours maintenue au même niveau depuis un an.

Image : Philip Seelen

Titre : proverbe arabe

10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.05.2011

Une plume au curare

J'évoquais, il y a quelque temps, Henri calet et je faisais un rapprochement entre son écriture et celle de Georges Darien, en ce que ces deux auteurs ont en commun une plume délectable au service de l'antiphrase permanente.

Une plume ironique, façonnée par une impeccable maîtrise de la dérision.

Plus de trente ans que l'Epaulette me suit partout et plus de trente ans que je relis toujours, de temps en temps, avec le même plaisir et les mêmes sourires, l'ouverture de ce livre magnifique.

Dans le genre, peu, pour ne pas dire aucun, ont fait mieux depuis Georges Darien (1862 -1921).

Céline peut-être.

Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.

Le colonel Gabarrot racontait de belles histoires.

Il disait que les Russes étaient des coquins, que les Prussiens étaient des bandits, et que les Anglais valaient encore moins. Quelquefois, il me montrait sa croix d’officier de la Légion d’honneur qu’il avait gagnée à grands coups de sabre, et qu’il gardait dans une belle boîte noire ; si je voulais en avoir une pareille, quand je serai grand, je n’aurais qu’à tuer beaucoup de Russes, beaucoup de Prussiens, et surtout beaucoup d’Anglais.

- Malheureusement, disait-il, on ne tue plus guère, à présent ; on est devenu sentimental.

Et il ricanait.

Mon père lui faisait observer qu’on tuait encore pas mal. La Crimée, par exemple. Le colonel avouait que la Crimée, c’était très bien. Tuer des Russes, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez. Mais pourquoi aller s’allier avec les Anglais ? Sans doute, l’Empereur avait eu ses raisons, et des bonnes ; quand on est un Napoléon, on a une cervelle sous son chapeau ; mais enfin, il n’aurait pas dû oublier que les Anglais, c’est des Anglais, et qu’ils avaient empoisonné son oncle. Mon père haussait les épaules ; et le colonel éclatait.

- Tonnerre de Brest ! commandant Maubart, je ne souffrirai jamais !... Ils l’ont empoisonné à Sainte-Hélène, je vous dis ! Sans ça, il serait revenu, mille bombes ! Je l’ai connu, moi, et depuis la campagne d’Egypte, encore ! Et je puis vous le dire, qu’il serait revenu, et qu’il ne nous aurait pas laissés en panne, les bras ballants, à nous manger le sang en demi-solde, sous des gueux de Bourbons qui n’avaient jamais vu le feu qu’au bout des cierges ! Il serait revenu, pour sûr, si les Anglais ne l’avaient pas empoisonné !

Mon père faisait semblant d’admettre la chose, et parlait de la campagne d’Italie.

Le colonel avouait que l’Italie, c’était très bien. Tuer des Autrichiens, rien de mieux ; on n’en éventrerait jamais assez.

- Quoique, à vrai dire, ce ne soit pas la mer à boire que de donner une raclée aux Autrichiens ; nous leur avons flanqué une telle volée à Wagram que, depuis ce temps-là, ils ont le foie plus blanc que leurs tuniques ; vous avez vu, il y a deux ans, comment ils se sont fait battre par les Prussiens. Qu’est-ce que vous voulez ? Quand un peuple se laisse vaincre par des Prussiens, des vagabonds, des cosaques manqués, il n’y a plus qu’à prononcer son de profundis.

Mon père prenait la défense des Prussiens, fort à la mode en 1868 ; mais le colonel tenait bon. Il connaissait les Prussiens, et très bien.

- Je n’ai pas été à Iéna pour le roi de Prusse, peut-être ! Tenez, je vais vous dire ce qu’ils savent faire, les Prussiens : ils savent vous tirer dans le dos pendant que vous bourrez votre pipe. C’est tout. Et pour leur fameux fusil à aiguille, voici mon opinion : avec ce fusil-là, on n’a pas à déchirer les cartouches, et c’est rudement commode pour des gens qui n’ont jamais pu regarder l’ennemi sans claquer des dents.

Nous aimions beaucoup le colonel Gabarrot ; il avait été l’ami intime de mon grand-père, le colonel Maubart ; après avoir fait les dernières guerres de la République et celles de l’Empire, jusqu’à Waterloo, ils n’avaient repris du service, ensemble, qu’en 1830, lorsque le drapeau tricolore remplaça le torchon blanc dans lequel les traîtres de l’Emigration avaient empaqueté leurs goupillons et leurs poignards, avant de quitter Coblentz. Il y avait bien un coq au lieu d’un aigle, à la hampe de ce drapeau-là ; et Gabarrot, pas plus que mon grand-père, n’aimait "les oiseaux qui se laissent manger". Mais enfin, les couleurs y étaient (...)

L'épaulette - Georges Darien -

12:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.05.2011

Les galeries souterraines de la langue

Chateaubriand, dans une œuvre magnifique à bien des égards, Le Génie du christianisme, ambitionnait de prouver l'existence de dieu en s'appuyant sur les merveilles présentes dans la nature.

Je ne me souviens plus exactement de l'intégralité des textes, mais je me souviens des pages parfaitement ciselées sur le chant du rossignol. D'autres pages aussi sur lesquelles il est écrit que les oiseaux et leurs mélodies n'ont d'autre raison d'être que celle de chanter les louanges de la Création.

C'était une sensibilité assoiffée de métaphysique et l'on voit dès lors en quoi elle allait ouvrir la porte à la déferlante romantique.

Un livre superbe, donc, dont certains passages me sont restés comme des références, sur lequel je m'appuyais même, adolescent reniant pourtant, instinctivement, l'existence d'une quelconque puissance céleste et du grand horloger de Voltaire.

Des pages de littérature qui donnaient un sens encore plus intime à mes escapades à travers les champs, les bois et le long des rivières. À mon affection pour les oiseaux aussi, pour leurs mœurs et leur présence partout furtive.

Ici, sur la platitude ouverte ou boisée des saisons qui s'enchaînent, je les ai retrouvés, mes oiseaux. Les mêmes que sous les brises océanes, sauf l'hiver. Dès la mi-août, la plupart à tire-d'aile traversent le ciel en direction de l'ouest, cap sur les tempérances océaniques. Mes sédentaires ou erratiques de là-bas sont ici migrateurs : grives, ramiers et tout le peuple discret des petits passereaux. L'hiver continental est silence.

J'ai retrouvé les oiseaux et, pour beaucoup, ai su les reconnaître à leur chant, sans même les voir dans les feuillages lumineux du printemps ou poussièreux de l'été. Cette langue que chantent les oiseaux n'a ni frontières ni pays. Ces ramages, à la note près, sont les mêmes aux portes du cyrillique que sous les brumes d'inspiration romane.

Ils portent cependant d'autres noms, les oiseaux. C'est ce qui fait d'eux des étrangers, en dépit de l'universalité des trémolos, de la façon de voler, de construire leur nid et d'arborer les mêmes couleurs de plumage. En apprenant leurs noms, il me semble les apprivoiser mieux, les faire poètes complices de mes paysages...

Des noms parfois difficiles, comme celui de ce bel oiseau, orange et turquoise, couleurs veloutées, fureteur des eaux et des ajoncs, le long des rivières ou des eaux dormantes d'un étang. Le martin pêcheur...celui qui hantait les canaux et les chemins de halage du marais poitevin, tout en aquarelles de vert et de jaune.

Le martin pêcheur polonais, c'est zimorodek, littéralement celui qui naît en hiver...

Nous avons longtemps cherché le pourquoi de cette bizarrerie. Les oiseaux naissent au printemps, à plus forte raison sous ces rudes latitudes.

J'ai feuilleté mes grands livres d'oiseaux, leurs textes et leurs images. J'ai consulté les sites consacrés à l'ornithologie...Le martin pêcheur naît bien en mai ou juin...Alors ?

De guerre lasse, j'ai interrogé un ami dont je savais qu'il avait un ornithologue parmi ses proches. Et la réponse, linguistique en fait, est venue éclairer le non-sens.

Le martin pêcheur creuse des galeries souterraines dans les berges des cours d'eau et c'est là, dans ces tunnels, qu'il fait son nid et se reproduit....

Oui, ça je sais ..Mais encore...

Ziemia, c'est la terre...Initialement, l'oiseau avait nom ziemiorodek, celui qui naît sous la terre...L'oiseau souterrain....

Et la lumière fut.

La langue polonaise, comme française, comme toutes les langues du monde, vit. De l'érosion déposée sur elle par des siècles de pratique, d'un emploi fautif un jour glissé entre ses lignes, pour une toute petite voyelle tombée aux oubliettes, elle s'introduit ainsi triomphalement dans les dictionnaires et les manuels, gommant son histoire aux yeux du quotidien inattentif.

Zimorodek. Celui qui naît bien au printemps, mais sous la terre....

Et qui s'évanouit de mes paysages, le grand hiver blanc venu.

Chaleureux remerciements à Aurélien pour ce beau zimorodek

12:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.05.2011

Les pointus

Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.

Là-bas, à l’autre bout du monde, dans la poussière ou la boue des pénitences, on les appelle, par une de ces allégories propres à l'enfermement carcéral, les pointus. Ceux qui sont tombés pour la pointe.

Souvent, si toutefois vous parvenez à le saisir, à leur voler plus exactement, leur regard est glauque. Vitreux. Pitoyable. Misérable. Un peu comme ceux des chiens errants, la digne mélancolie des pauvretés en moins. Le long des routes de nulle part.

Ils sont vraiment derrière les murs, les pointus. Juste derrière les murs. Ils les rasent. Ils se perdent dans la contemplation honteuse du bout de leurs godasses. Ils sont méprisés, haïs même, par leurs codétenus. Rejetés par ceux que la société a bannis. Plus bas que la cave. Plus bas que la terre dans laquelle ils semblent vouloir rentrer pour s'y cacher. Alors, ils se rassemblent, les pointus, dans la cour de promenade, comme des oiseaux malades à la plume déchirée. Ils font masse.

Et les insultes pleuvent sur leur lamentable troupeau gémissant. Parfois un crachat.

L’administration aux clefs redoutables les protège, les pointus. Les protège des coups qu’on a envie de leur donner. Comme si on était concerné par la souffrance et la destruction de leurs victimes.

Les pointus. Les erreurs humaines. Les antérieurs au Neandertal. Des chiens fossiles dans un chenil de loups. Aux gamelles rouillées, cabossées. Et qui montrent, quand ils font mine de vouloir sourire en retroussant leurs babines exsangues, des restes de chicots noirs.

Les pointus. Leurs fesses sont maigres et leur membre, leur arme, à la douche commune, d'une pathétique débilité.

11:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.05.2011

L'implacable Saturne

Nous passons.

Nous passons.

Nous voyageons clandestins. A peine si nous voyons cette parallèle qui nous accompagne et que nous nommons, parfois, sans vraiment y penser, le temps.

Comme sur une règle graduée, des repères s’inscrivent pourtant. C’est en jetant un coup d’œil sur ces repères qu’on voit que tout ça prend dangereusement de la vitesse. Destination l’horizon sans horizon.

C’est tout droit, la route est bonne, toute tracée, pas de souci, vous ne pouvez pas manquer l’objectif, vous êtes programmé pour ça. Il vous attend.

J’ai changé mes lunettes…Tout. Qui veut voyager loin ménage ses montures. Tiens, déjà quatre ans ! Oui, la vue avait encore faibli un peu. Je le sentais bien, mes livres de plus en plus près du nez et la lecture commandant de plus en plus de lumière derrière mon dos. C’est un signe. Un repère sur la règle. Encore quelques fois quatre ans et il n’y aura plus rien à voir.

Est-ce qu’on enterre les gens avec leurs lunettes ?

Et puis, bientôt six ans déjà que je vis hors de France. Six ans qui se sont évaporés, que j’ai vécus pleinement, à fond, et il me semble que c’était hier seulement que j’embarquais mes trois jeans, ma guitare et quelques bouquins pour décider de laisser derrière moi tout un pan de mon histoire.

J’ai perdu mes amis. Pas assez solide comme lien, sans doute. Le mien comme le leur. Les nœuds pas assez serrés pour supporter le fracas des changements de cap à quatre-vingt dix degrés. Crac ! Dommage, tout ça.

Six ans sous cette latitude de l’intempérance. Il y a quelques semaines seulement, je me battais bec et ongles avec des moins vingt- cinq degrés pour que l’eau ne gèle pas dans mes tuyaux et là, je suffoque sous un ciel trop bleu, trop blanc, trop lourd, trop grand avec cette boule de feu plombée sur son visage et qui n’arrête pas de faire ruisseler les peaux.

La canicule, force des étymologies, c’est vraiment un temps de chien !

Le corps morfondu, l’esprit au ralenti.

Mais ce sera un jour l’automne. Les changements de perspective de l’équinoxe. La lumière entraînée de l’autre côté par un poids gigantesque. Lumière oblique, délicieux frissons des brouillards qui trembleront sur les champs.

Une meule qui tourne et qui nous broie, tout ça...Le nombre de fois de trop où nous avons dit vivement bientôt ! Nous croyons attendre des rendez-vous et c'est eux qui nous attendent, goguenards !

Que coule notre beau voyage à bord de ce vaisseau spatial qui se balade parmi toute une flotte désordonnée d’autres vaisseaux !

Qui tourne en rond, comme une espèce de derviche schizo. Des siècles et des siècles après Copernic, je suis toujours émerveillé de voir l’astre rouge disparaître au soir derrière le toit de Paul et resurgir derrière celui de Pierre, à l’opposé, dès trois heures du matin.

Seules les grandes naïvetés nous ramènent sans ambages à notre condition de poètes malgré nous. Soyons naifs, candides, ras les pâquerettes. Le nombre de mensonges vaniteux qui se cachent au fond des grandes questions qui n'en sont pas !

J’aimerais que ça soit comme ça, la fin : qu’on soit surpris à voyager clandestin, sans billet, et qu’on soit balancé par-dessus bord. Dans le cosmos. Avec des poussières d'étoiles comme des lampes de chevet.

Pour faire la pige à Saturne et répéter à l’infini la scène du derviche. Une vraie scène, cette fois -ci.

Car nous avons passé nos vies, notre temps, notre énergie, notre savoir et notre envie, à rejouer des scènes. Saltimbanques sans théâtre et sans public.

Image : Philip Seelen

15:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.05.2011

Connais-toi toi-même

À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.

À l’âge où tous les invisibles remparts de l’enfance et toutes les sensations premières s’écroulent, quand la coquille se lézarde et qu’on se désolidarise du monde pour s’essayer à être un individu à part entière, face à ce monde, quand le corps veut séduire et vivre sa vie, que le désir bout à l’intérieur et que l’esprit a peine à suivre tout ce qui se passe réellement entre l’extérieur et nous, quand l’horizon s’élargit devant, tellement qu’il devient effrayant et qu’on se perd à vouloir s’y repérer, quand il faut commencer à faire parler véritablement ce redoutable je, j’ai souffert toutes les plaies du cœur à dire d’où je venais, d’où je sortais et qui j’étais.

A dire mon monde de simplicité et de pauvreté rurales.

J’avais honte de ma tribu, honte de ma racine, honte de ma condition, honte de mes vacances d’été passées au cul des vaches, honte de n’avoir pas de télévision, honte d’avoir une mère et pas de papa, honte de mon village, honte d’être pauvre, honte d’être boursier au collège, honte d’être d’une famille nombreuse, honte de mes vêtements recousus.

Ma seule fierté était d’être premier en latin. Ça fait peu, très peu, pour séduire l’adolescence qui cogne à l’intérieur.

J’ai ainsi vécu cette adolescence sous une fausse identité, rejetant tout de moi, inventant des souvenirs, falsifiant mon parcours, apocryphe de mon histoire.

La révolte et l’intelligence fulgurante des journées de mai sont venues me sauver des abîmes de la schizophrénie.

Comme tant d’autres. Car lorsque j’ai levé mon drapeau et réclamé de vivre mon âme d’apache comme je la sentais à l’intérieur, j’ai bien vu alors qu’à peu près tout le monde en était là et que la poésie mutine de ce printemps ne disait pas autre chose que ce que j’avais à dire pour rester moi-même.

Si j’avais à définir, pour moi seul, ce mois de mai-là, je dirais qu’il fut une révolution en ce qu’il transforma la honte de vivre en fierté d’exister.

Soixante-huitard, moi ? Tout le contraire précisément : on n’éprouve aucune nostalgie - du grec νόστος, le retour, et de άλγος, la tristesse - des moments où l’on s’est réellement rencontré.

Car c’est bien à dix-sept ans qu’on est le plus sérieux. Passé ce cap de la première blessure et des premières contradictions vécues entre nous et le monde, on s’évertue à devenir peu à peu ce qu’on ne sera jamais. Parfois même, on fait des efforts titanesques, douloureux, pour être exactement ce qu’on n’aurait jamais voulu devenir.

Je n’ai dès lors jamais trahi mes premières illusions. Et j’ai fait ça sans stratégie ni courage particulier. Je l’ai fait parce que je ne savais pas faire autrement ; le désordre fut d’emblée mon élément, comme la rivière est celui du poisson.

Ma mère voyait loin, quoique de façon fort approximative, qui me qualifiait parfois de gibier de potence.

Je n’ai jamais vu de potence. Mais ma route a croisé celle de centaines et de centaines de gibiers traqués. Des fuyards du grand bordel social, des hors-la-loi, des méchants. Des condamnés à la nuit.

Et ce sont ceux-là, parfois illettrés, qui m’ont surtout appris à écrire ce que je sais écrire.

11:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.05.2011

Nouvelle

Cette nouvelle n'a pas été écrite pour le recueil Le Théâtre des choses, à paraître fin juin chez Antidata.

Elle a été écrite comme ça. Un clin d'œil au Front russe de Jean-Claude Lalumière, peut-être. En tout cas, toute ressemblance avec des personnnages existant ou ayant existé ne serait évidemment que pure et malencontreuse coïncidence, parce que c'est comme ça qu'on dit toujours.

UNE METAPHORE

On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?

On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?

On le dit de l’écrivain mais on devrait le dire aussi du hâbleur, quoique pour de tout autres raisons. Le danger le guette en effet de se faire repérer dans des utilisations différentes de ses mêmes forfanteries. Tel est le conseil que je donnai en tout cas un jour à un de mes nombreux chefs de service, qui n’était pas écrivain pour deux sous, du temps où je m’étais fourvoyé dans une administration décentralisée, aux multiples compétences.

Mais comment m’étais-je donc retrouvé petit soldat dans cette armée de généraux ? Commençons par là si vous le voulez bien; juste pour dire que, y étant entré par erreur, je ne pouvais en sortir que par une porte dérobée et en m’essuyant le front comme quand on l’a échappée belle après avoir encouru un sérieux danger.

J’avais préalablement été un peu tout et rien, étudiant, chômeur, promeneur, ouvrier, délinquant plus ou moins actif et, en dernier lieu, bûcheron. Ce fut donc absolument éreinté, les mains abîmées par les intempéries et le contact rugueux du bois, las aussi de fuir les petits papiers blancs, puis roses, puis bleus, d’huissiers sempiternellement lancés à mes trousses pour me soutirer des arriérés de cotisations, des retards de TVA, des échéances d’impôts et autres persécutions légales, que je décidai un beau jour de déposer mes armes sur un bureau de la Chambre de commerce en y signant, dépité, la cessation de mon activité de bûcheron-négociant en bois, entamée quelque dix ans plus tôt.

Fin d’une complicité que j’avais imaginée possible entre une espèce de rousseauisme nigaud, la nature, les p’tits oiseaux, l’air pur et les matins clairets, et un gagne-pain. La faim, c’est bien vrai, fait sortir le loup du bois et je quittai donc l’ombre des allées forestières, des chemins creux et des parcelles boisées en laissant accrochées dans les branches, tels les oripeaux de la défaite, mes dernières illusions d’un travail librement choisi, non salarié et en dehors du convenu social.

Libre, les bras ballants, le nez en l’air, je réfléchis ainsi quelque temps sur la direction à prendre. Réfléchir, c’est bien beau, mais réfléchir à quoi au juste ? Je ne savais pratiquement rien faire, je n’avais jamais appris le moindre métier et il était désormais bien tard pour m’aventurer dans une vie de larron capable de m’assurer la survie : j’étais donc mûr pour tenter de me mettre au vert dans une administration quelconque. Ce que je fis, au grand amusement de mes amis les plus chers. Je passai outre leur gouaillerie, j’étais fourbu, je vous l’ai dit, et j’avais grand besoin de me reposer sur des lauriers putatifs pendant que bouillerait quand même sur mon maigre feu un semblant de marmite.

Je fis donc une dictée, un extrait de Madame Bovary. On me demanda ensuite d’expliquer l’expression faire le philosophe à propos de Bovary-père préconisant pour l’éducation de son fils qu’on le laissât courir nu dans la nature, puis je calculai deux ou trois pourcentages d’une somme empruntée par un quidam, je dégageai le capital, et le coût total du crédit, - ça j’avais appris à le faire à mes dépens -, je répondis enfin avec bonheur à quelques questions de droit - ça aussi, j’avais appris sur le tas car il n’y a pas plus fin juriste qu’un gars qui a longtemps cherché à vivre en contournant les lois -, et hop, je vis comme par miracle s’ouvrir devant moi les portes confortablement capitonnées d’un emploi de fonctionnaire.

Moi qui venais de traîner mes bottes par des chemins fangeux et qui avais besogné dur à soulever des bûches, scier des troncs et entasser des branches, je me retrouvai soudain au paradis quand on m’installa, au quatrième étage d’un immeuble massif, dans un bureau propret et bien chauffé, en compagnie de deux autres bonhommes. Seule ombre au tableau cependant : les fenêtres donnaient en surplomb sur les toits et le chemin de ronde de la prison de la ville. Je ne vis pas cela d’un très bon œil et me surpris à penser que ça n’était pas forcément de bon augure pour la suite des événements. Décidément, ma vie n’arrêtait pas de tourner autour de ces satanés lieux de pénitence, même dans ses résolutions les plus sages et les plus honnêtes.

Je passe sur mes débuts assez cocasses dans un service où il n’y avait pas grand-chose à faire, sinon se montrer poli avec tout le monde, ne jamais avoir l’air de bayer aux corneilles et toujours faire semblant de griffonner de la quelconque paperasse ou d’être absorbé par un écran d’ordinateur.

Je ne puis cependant faire l’économie d’un mot sur ce petit monde découvert derrière les portes de bureau, petit monde souterrain, replié sur lui-même, hors des réalités extérieures, prétentieux, affable avec la hiérarchie, méprisant avec la piétaille du dessous, car on a croit toujours avoir quelqu’un en-dessous de soi en ces lieux où le grade tient lieu de lettres de noblesse, ne serait-ce que la femme de ménage ou, à l’époque, un Contrat Emploi Solidarité. Petit monde aussi ignorant de tout, de la littérature, des arts, de l’engagement personnel, mais expert en tout ce qui ne sert à rien, comme par exemple savoir présenter un budget clair avec des recettes, des dépenses et des tendances, en trois couleurs et sous Power point animé, bien sûr.

En gros, on eût dit un monde inventé par Molière. En dehors des femmes savantes, toute l’œuvre du maître à peu près était en effet représentée ici, des malades et des cocus imaginaires, des précieuses ridicules, des misanthropes, des tartufes, des bourgeois gentilshommes, des étourdis et des fâcheux. Un vrai panel de farces plus ou moins burlesques. J’en eus souvent le souffle coupé.

Ce que j’ai vraiment mal vécu en ces territoires étranges - exception faite pour une vingtaine d’individus sympathiques enlisés là sur un faux-pas de jeunesse- c’est la malveillance. Malveillance à l’égard du joyeux, du différent, de l’original, du décontracté. Malveillance aussi envers le chômeur, l’alcoolique, le décadent, le Rmiste, le SDF, alors que la plupart de ces gens-là, incapables de voler de leurs propres ailes ailleurs qu’à l’intérieur de leurs murs, y avaient, pour les trois-quarts, trouvé refuge par le biais d’un misérable piston d’une vague connaissance, d’un cousin du cousin au beau-frère d’un quelconque hobereau de village. Sans quoi, ils auraient été assurément de ces traîne-savates qu’ils méprisaient avec tant de zèle. En fait, c’est une image refoulée d’eux-mêmes, une sorte de destin auquel ils avaient échappé de justesse, qu’ils vilipendaient chez l’exclu.

Un dernier mot avant de cesser ces vaines diatribes et d’en venir à mon hâbleur sans carnet, pour dire aussi que, aspirés par les rouages puissants, bien huilés, lents et silencieux de la machine administrative, tous ces inoffensifs gredins étaient devenus d’incorrigibles fainéants et, comme tous les fainéants qui n’assument pas leur fainéantise, ils voyaient du laxisme et de la paresse chez tout ce qui n’était pas eux.

Sur la foi d’une plume qu’on jugea en hauts lieux originale et alerte dans les quelques rédactions administratives que j’avais été amené à commettre, je fus cependant nommé rédacteur en chef du journal interne, une publication destinée à promouvoir la grandeur des compétences, des actions et des projets de l’établissement. Un outil de management et de culture d’entreprise pour développer le sentiment d'appartenance, ne cessait de me claironner dans les oreilles mon chef en se balançant sur sa branche, une branche intermédiaire de l’organigramme mais si élevée pour sa cervelle de moineau, qu’on eût dit qu’il était pris de vertiges permanents.

Moi qui n’avais eu à manager jusqu’alors que ma famélique entreprise forestière et gérer mes déficits récurrents avec le banquier, j’aurais bien voulu qu’on m’expliquât en quoi mes élucubrations sur ce satané journal pouvaient servir les autorités et, surtout, donner à tout ce petit peuple piaulant et caquetant, le sentiment d’appartenir à une respectable et gigantesque volière.

On organisa donc force réunions autour de la notion de communication interne. Des flèches multicolores se mirent à voler dans tous les sens sur un tableau, du haut vers le bas, décisions des dieux de l’Olympe, puis du bas vers le haut, remontée des infos vers l’Olympe, puis transversalement, dans les deux sens, ces flèches-là devant faire tomber les cloisons, résoudre les conflits d’intérêts, libérer les rétentions d’informations et mettre de sérieux bémols aux mesquineries dues, un peu partout sur l’organigramme, à l’exercice du petit pouvoir.

Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des mille cinq-cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé.

Ite missa est.

Mais encore, hasardai-je ? Car si une mission d’une telle noblesse et d’une telle grandeur m’était pour partie dévolue - faire comprendre à tout le monde pourquoi il travaillait et à quoi - la condition sine qua non pour la mener à bien, était que je comprenne moi-même ce que je faisais.

On ricana, goguenard et bonhomme. Rire supérieur de la hiérarchie qui sait et qui du même coup se trouve légitimée par l‘impéritie intellectuelle de son subordonné. Pour un peu on m’aurait tapé sur l’épaule et remercié de faire montre de tant d’ingénuité.

D’abord, bannir le mot travail de mon langage. Ici, on ne travaillait pas, on œuvrait. Bien. Enfin quelque chose qui me plaisait, on prenait soin des mots, quoique je n’aie jamais vu personne dans tous ces bureaux et ces couloirs où dégoulinait une lumière jaunâtre, qui eût un tant soit peu l’air d’un artiste penché sur son œuvre. Mais passons. On œuvrait à un projet commun, grandiose, énorme, celui du confort des contribuables, qu’il était d’ailleurs préférable d’appeler des clients, par qui nous étions payés et, in fine, donc, pour la réélection des élus qui présidaient aux destinées de notre collectivité.

Voilà qui ne me plaisait pas du tout. Je me vis aussitôt dans la peau d’un vil collaborateur mais je repris aussitôt mes esprits et retrouvai tout mon amour-propre en recadrant tout ça comme ça devait l’être, rubrique blabla.

Mais pour faire comprendre sa fiche de poste à un abruti tel que moi, rien de tel qu’une bonne métaphore, n’est-ce pas ?

Ecoutez donc un peu, me dit-on, tout sourire et en se balançant de suffisance sur un large fauteuil. Hier soir, je lisais justement un article dans Le Mensuel du territorial à propos de la communication. On prenait l’exemple d’un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creusait un trou avec une pioche et à qui on n’avait pas dit pourquoi ce trou. Un promeneur venant à passer par là lui demandait ce qu’il faisait. Ah, qu’il geignait le bougre, je besogne, je besogne. J’en bave, j’en ai marre, c’est dur, c’est éreintant. Chienne de vie !

Puis on prenait un autre gars du même tonneau et qui creusait aussi un trou, mais à qui l’on avait préalablement expliqué que c’étaient les premières fondations d’une cathédrale, d’une magnifique cathédrale, qu’il creusait là. A la question du promeneur, le type se relevait, essuyait son front en sueur, se tâtait les reins et s’exclamait, un sourire radieux illuminant tout son visage : mais comment ? Vous ne savez donc pas ? J’œuvre aux fondations d'une prochaine et gigantesque cathédrale, monsieur !

Voilà, avez-vous compris maintenant ?

Oui, j’avais compris.

Seulement, quoique m’évertuant au cours des quelques années qui suivirent à écrire aux endormis qui constituaient mon public qu’ils étaient en train d’élever un monument considérable à la gloire de je ne sais quoi, qu’ils participaient à une œuvre collectif dont tout le peuple contribuable était fier, je ne vis jamais s’allumer dans leur regard l’éclair joyeux du créateur. En fait de trous, ils creusaient chacun le leur, juste aux dimensions de leur fessier, pour s’y caler confortablement et voir ainsi passer l’inutilité des choses.

J’abandonnai très vite l’inexprimable challenge, moi-même me sentant de plus en plus solitaire et schizophrène dans cet univers à l’envers de la vie. Je pris le parti de la désinvolture. Je finis même par passer plus de temps au bistro du coin que dans mon bureau. C’était ma manière à moi de ne pas rompre tout à fait avec la rue, les vivants, les désespérés, les enjoués, les rêveurs à l’élocution pâteuse et tous les désœuvrés qui, sachant bien qu’ils l’étaient, n’avaient cure de le dissimuler.

Quelques semaines seulement avant que je ne rende mon tablier, survint cependant l’anecdote bis du prolétaire bâtisseur de cathédrale. Je ne saurais dire le sujet de cette énième réunion dont étaient parsemés les jours, les semaines et les mois, toutes plus laborieuses les unes que les autres. Ce dont je me souviens très bien, c’est qu’un type demanda au chef de service si…ah, j’y suis, c’était à propos des horaires à la carte qu’on venait d’installer et le gars, sans doute inquiet que de plus futés que lui trouvent sans lui une combine pour détourner les pointages, demandait si on avait mis en place des moyens de contrôle sérieux, service par service. Un truc magnanime dans ce goût-là. En tout cas un truc qui n’avait absolument rien à voir avec le confort du contribuable et l’érection d’un grand monument.

Le chef sourit benoîtement et fit d’abord une assez longue introduction morale, du style, nous sommes des adultes, nous sommes des gens responsables, nous ne sommes plus des lycéens, avant de s’interrompre brusquement, de faire semblant de se souvenir de quelque chose de précis et d’annoncer, que, tenez, hier soir justement, il lisait un article sur les horaires variables dans Le Mensuel du territorial et qu’on y disait que des gens motivés dans leur travail ne cherchaient jamais à truander des horaires, parce que, par exemple, prenez un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creuse un trou et qui…Et ainsi de suite jusqu’au creuseur enjoué.

Cette fois-ci, ma soupape de sécurité trop longtemps mise à contribution n’y tint pas, se grippa soudain et lâcha la bonde. J’éclatai de rire, semant le trouble et la confusion dans la petite assemblée. On s’offusqua, on remua énergiquement la tête en signe d’une vive désapprobation et on murmura que j’avais sans doute encore bu et que c’était honteux à la fin ! Excédé par leurs clabauderies et leurs jérémiades, c’est donc à cet endroit que je conseillai gentiment au maître de la séance de noter sur un petit carnet ses brillantes métaphores, car ça lui éviterait de raconter les mêmes balourdises à trois ans d’écart et sur des sujets complètement différents.

Ou alors, rajoutai-je, c‘est qu’il lisait depuis des années et tous les soirs le même numéro du Mensuel du territorial. Ce qui était quand même fort inquiétant.

Aucune suite disciplinaire n’eut le temps d’être donnée à mon insolence. Je pris la clef des champs quelques semaines plus tard, abandonnant tous ces gens à leur cercueil matelassé de certitudes. Mais j’étais au bord de l’asphyxie, il me fallait de l’air, tant d’air que je courus, courus à en perdre haleine jusqu’à l’autre bout de l’Europe, d’où aujourd’hui je me souviens, sans colère ni rancune. Avec un certain amusement, même.

Car le monde est fait de mondes juxtaposés, parfaitement étanches, sans passerelle de l’un à l’autre. C’est ainsi. J’avais simplement franchi un mur pour pénétrer un territoire qui n’était pas le mien.

L’intrus c’était moi et le pénible quiproquo était de mon seul fait.

Mais j’ai toujours depuis lors un crayon dans la poche de mon veston.

Du papier rarement.

11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.05.2011

Nouvelle

Seconde nouvelle ayant échoué à son examen de passage dans le recueil Le Théâtre des choses, à paraître en juin à l'enseigne d'Antidata.

Je ne la relis ni ne la remanie, laissant aux lecteurs de l'Exil des mots un texte brut de décoffrage, toujours dans le même esprit qu'ici.

L’ENTERREMENT

Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.

Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.

De lointains bâtisseurs avaient dû considérer qu’une église digne de ce nom, ça ne devait pas être mêlé au quotidien des ouailles, que ça ne devait pas être mitoyen d’une épicerie, d’un café, d’une mairie, d’un marchand de chaussures, que le parvis ombragé et recouvert d’une fine couche de sable blanc n’était pas destiné à devenir le terrain de prédilection des joueurs de pétanque, mais que ça devait se tenir à l’écart de la vulgarité des préoccupations d’ici-bas, se montrer digne, respectable, hiératique même.

Aussi, pour accéder à cette église, fallait-il sortir du bourg par la rue principale et gravir bientôt un faible mamelon en empruntant une petite route fraîchement goudronnée, souvent maculée de bouses verdâtres, toute droite et qui, sitôt passé le point culminant de ce maigre relief, juste devant l’église, redescendait en de nonchalants méandres jusqu’à la forêt de Benon, chère à Rabelais.

Le saint édifice, élevé en grosses pierres taillées, jaunâtres, qu’enlaçaient par endroits le lierre et la viorne, surplombait ainsi le village et semblait de loin veiller à la bonne moralité des citoyens.

Peut-être même étaient-ils allés jusqu’à penser, les bâtisseurs avisés d’antan, que si on voulait se tourner un tant soit peu vers l’église – ne serait-ce que pour y lire l’orientation des vents qu’indiquait un coq au jabot avantageusement bombé– on serait obligé de se tordre le cou pour regarder très haut vers le royaume des cieux, dans la bonne direction, donc.

Créer une manière de réflexe, en quelque sorte.

Et tant qu’à isoler les abstractions spirituelles du tangible commun, on avait aussi construit là-haut le presbytère, qu’on avait accolé au côté sud du monument. Pour que le tout soit enfin à l’unisson, on avait également choisi d’établir sur ce tertre herbeux l’enclos des repos éternels.

Ce bel et digne ensemble était résolument tourné vers l’ouest et le proche océan. Il était ainsi battu par le grand vent des équinoxes, fouaillé par les brumes de novembre, mais aussi offert aux rayons incandescents des solstices de l’été, sans une once d’ombre pour le venir rafraîchir. Il régnait de fait sur ce modeste monticule une atmosphère de grave et lourde solitude. Trop grave peut-être. Si grave que les gens depuis longtemps ne prenaient plus guère la peine de le gravir pour les offices ordinaires du dimanche. Ils y consentaient encore, quoiqu’en automobile seulement, pour les grandes représentations de la liturgie, Noël, les Rameaux et les Pâques.

Cette lente érosion de la foi avait donc contraint la hiérarchie ecclésiastique à une bien prosaïque compression de personnel. Un seul curé présidait désormais au salut des âmes dispersées aux quatre coins des deux ou trois paroisses alentour et il avait été logé ailleurs, au centre de tout ça sans doute, sur Courçon d’Aunis peut-être, dans un souci évident — et bien de ce monde — de réduction des frais de déplacement, de sorte que le presbytère était inhabité depuis déjà une bonne décennie.

Ses volets de bois de chêne, épais, noirs d’intempéries, frappaient avec furie contre les murs et se disloquaient sous les coups de boutoir des vents, le jardinet était la proie des ronces et de la vermine, son allée avait été engloutie par les halliers, la clôture en était toute de guingois, effondrée par endroits, ce qui ajoutait encore à la mélancolie désolante, un peu mystérieuse, des lieux.

Il n’y avait plus guère que pour les enterrements qu’on daignait encore grimper à pied jusqu’au sommet de l’insignifiant relief, qu’on y accompagne un défunt qui passerait par l’autel ou un qui serait directement conduit en sa dernière demeure sans les lénifiantes fioritures de l’espérance. Une petite assemblée se regroupait alors en bas et y attendait la voiture funéraire, l’hiver en tapant du pied, en se frottant les mains et en soufflant dessus, l’été en cherchant l’ombre des noyers plantés au bord de la route ou celle des grands murs de la dernière ferme du bourg.

Un bref coup d’œil jeté sur ces hommes et ces femmes aurait pu d’ailleurs déterminer avec assez de justesse si le mort qu’on se proposait de suivre là-haut était bien à sa place de mort, dans le cours normal des choses, où s’il s’agissait d’une anomalie, d’une injustice et d’un drame.

Sans pour autant aller jusqu’à la désinvolture, si le groupe semblait décontracté et désordonné, si on y bavardait à son aise, si un ou une s’en détachait un peu pour appeler ou répondre sur son portable, si les hommes avaient les mains dans leurs poches et fumaient des cigarettes, si les femmes portaient des foulards qui n’étaient pas forcément d’une sombre couleur, alors on était, à n’en pas douter, à un rendez-vous prévisible, inéluctable et sans surprise. On enterrait aujourd’hui un ou une qui avait fait son temps.

Presque une formalité.

Si, au contraire, le groupe était absolument muet et compact, si les yeux étaient rougis, si on avait pris ses habits les plus noirs et si on baissait légèrement la tête, les mains croisées derrière le dos, immobiles, alors c’est que la Faucheuse avait frappé dans le désordre, à l’aveuglette, et que celui ou celle qu’on attendait là n’aurait jamais dû y venir de sitôt.

La mort reprenant alors tout son sens, qui est celui d’être un grand malheur, la tristesse et l’effroi imprégnaient les visages et enveloppaient les cœurs d’une austère compassion.

Dans les deux cas cependant, après avoir vu et entendu les lourdes mottes de glaise heurter le bois du cercueil, on redescendait toujours la colline par petits groupes de trois ou quatre, avec la mine fort triste et en hochant la tête de consternation impuissante. On commentait, toujours avec les mêmes mots, la fatalité et que tout ça, hélas, serait le lot de chacun, que c’était inévitable, notre tour viendrait, qu’il valait mieux ne pas trop y penser, mais que quand même c’était bien affligeant de s’en aller comme ça sous les ténèbres de la terre, et sans que personne ne sache vraiment où, et que ce « plus jamais » était absolument terrifiant.

On en avait des frissons. On hâtait alors le pas car on n’avait subitement plus qu’une idée en tête : s’engouffrer le plus vite possible au bistro pour y sentir à nouveau palpiter le chaud brouhaha de la vie.

Survint cependant une exception de taille dont tout le monde éprouva bien de la honte après coup et qui fit grand bruit à des kilomètres à la ronde, colportée peut-être par le prêtre au cours de ses différentes pérégrinations de clochers en clochers ou bien par les quelques derniers fidèles de la paroisse, outrés, à juste titre il faut le dire, par l’énormité du scandale.

On était le 28 décembre de l’année 1999.

La nuit précédente, la région avait été littéralement ravagée par un ouragan d’une épouvantable violence, on s’en souvient sans doute. Des toitures s’étaient envolées comme fétus de paille, des cheminées avaient été renversées, des granges s’étaient écroulées, les lignes électriques avaient été arrachées et jetées à terre en un inextricable désordre, celles du téléphone également, et on avait entendu, recroquevillé qu’on était dans les ténèbres en furie, les hauts peupliers des marais qui se fracassaient avec des craquements épouvantables, tels des coups de fusil tirés par-dessus les mugissements de la tempête.

Au petit matin on avait, les bras ballants, la gorge serrée, contemplé le désastre des paysages massacrés, les haies couchées, les fruitiers déracinés, les clôtures éparpillées, les peupleraies rasées, les chênes qui s’étaient répandus en travers des chemins et des routes, disloqués, lamentables, leurs vénérables troncs lacérés de longues et profondes échardes, comme sous la morsure enragée d’un monstre surgi des enfers.

On avait regardé, atterré, les horizons béant aux quatre coins du monde, écartelés, soufflés, pulvérisés par la terrible tourmente. On avait baissé la tête, on avait levé les poings, des yeux s’étaient humectés et on avait même (on n'avait : coquille corrigée par une lectrice), pour les plus désespérés, craché au ciel et insulté la terre.

Puis, le cœur lacéré, on avait retroussé ses manches et on s’était mis à l’ouvrage. Celui-ci tronçonnait, celui-là maçonnait, cet autre déblayait, un autre encore remettait tant bien que mal les tuiles du toit. On s’entraidait, on se prêtait des outils, on allait de chez l’un à chez l’autre, on se hélait, on se demandait conseil et tout ça en tempêtant, en jurant vilainement et en maudissant, bien sûr, le réchauffement climatique, les engins satellitaires, les Américains, l’aménagement imbécile du territoire avec ses autoroutes, ses rocades, ses ponts et, aussi, quoiqu’à voix plus basse, les irrigants de la plaine à maïs qui vidangeaient la terre de son sang, mais parmi lesquels on comptait quelques voisins.

Les femmes vidaient les congélateurs et cuisinaient des quantités effroyables de viandes, de poissons, d’escargots, de légumes, de fruits, car, c’était certain, ce ne serait pas demain la veille qu’on rétablirait l’électricité au vu des poteaux brisés sur les talus, des lignes enchevêtrées sous les ramures effondrées des arbres, et toute cette nourriture, qu’on avait soigneusement entassée pour l’hiver, allait se gâter et n’être bientôt plus bonne que pour la pâtée des chiens !

Vers le milieu de l’après-midi cependant, alors que le soleil vacillait déjà, très bas suspendu à l’horizon d’un ciel malade, bleu livide comme s’il ne s’était pas encore remis de ses épouvantes de la nuit, on se souvint soudain que la vieille Irène Bertholeau, née Soubise, 91 ans, avait paisiblement tiré sa révérence le 26 au soir, dans son lit, et que c’était aujourd’hui qu’on la portait en terre.

Elle avait été une brave et bonne voisine, elle était une ancêtre respectable et respectée, on l’avait toujours connue là, elle était déjà une vieille femme quand on était soi-même encore en culottes courtes et c’était un nouveau pan de la mémoire communale qui s’en allait aujourd’hui vers les ténèbres. Personne ne pouvait décemment, en dépit des circonstances dramatiques qui venaient de lui tomber sur la tête et en dépit de ses urgences, ne pas l’accompagner jusqu’à la tombe.

Les femmes enlevèrent donc leur tablier et abandonnèrent leurs ragoûts, leurs confitures et leurs rôtis, les hommes remisèrent leurs outils, firent taire les tronçonneuses et jetèrent sur les toits endommagés de larges bâches de protection, pour arriver bientôt par petits groupes silencieux, le visage fermé, au pied de la colline.

Pas un mot n’était échangé, les yeux étaient baissés, les poignées de main molles et distraites. Tout le monde avait manifestement la tête ailleurs, qui à sa grange effondrée, qui à son toit éventré, qui à ses arbres fracassés, qui à ses clôtures chambardées.

Le temps pressait. La nuit tomberait très vite et on allait devoir s’éclairer ce soir à la bougie, comme dans les temps reculés. Certains n’auraient même pas de chauffage ! Pour les producteurs de lait, il faudrait apprendre ou réapprendre les gestes antiques de la traite à la main, comme les générations d’un temps innommable ! Tous ces gens de la côte atlantique, en ces jours mémorables, se retrouvaient donc démunis et anxieux, presque handicapés, soudain privés du confort primaire auquel nous nous sommes tous évidemment accoutumés, quoique nous n’y prêtions plus la moindre attention dans le cours de nos vies quotidiennes.

Alors les regards torves guettaient l'arrivée du corbillard, les hommes tapaient du pied et hochaient la tête, nerveux et de fort méchante humeur, les femmes affichaient un visage hermétique, soucieux, et, de temps à autre, s’inquiétaient dans un murmure auprès de leur voisine la plus proche de l’heure qu’il était.

Bref, le trouble était trop profond pour qu’on gardât les extérieurs de la convenance la plus élémentaire. On s’impatientait sans vergogne.

Et ce fut quasiment au pas de course que le maigre cortège se mit bientôt à arpenter la hauteur derrière le cercueil enrubanné, car les employés communaux, eux aussi sans doute pressés de s’en retourner aux réparations domestiques avant la nuit noire, conduisaient la voiture à une allure peu convenable.

Tout ce beau monde s’engouffra donc dans l’église presque en courant, en se brûlant même la politesse, et s’installa en vitesse dans les stalles humides et froides, sitôt que le cercueil eut été déposé devant l’autel.

La distraite assemblée grelottait et de temps en temps levait ses yeux pleins d’angoisse vers une large déchirure du toit — signe que l’ouragan n’avait épargné absolument personne — et par laquelle on apercevait un bout de ciel de plus en plus sombre, tandis que le prêtre, un gros bonhomme tout de blanc vêtu, court sur ses jambes, tant qu’on n’apercevait quasiment que son visage rougeaud et fort sanguin derrière l’autel, psalmodiait et bénissait, un livre énorme, un vieux livre, grand ouvert devant lui. Les hommes et les femmes expédiaient les signes de croix et les prières à haute voix, quelques mécréants intraitables gardaient ostensiblement les bras croisés et, dans cette posture, tambourinaient nerveusement leurs avant-bras du bout de leurs gros doigts. De pieuses et vieilles femmes s’appliquaient néanmoins, d’un timbre haut et clair, à chanter avec le curé.

Et ce fut justement à la chute d’un de ces chants, alors que tout cela paraissait aux gens de plus en plus interminable et de plus en plus lourd, que l’abbé, les bras levés au ciel en direction de l’énorme brèche de la toiture, prononça la phrase par laquelle survint le scandale.

Dieu, prêcha le brave homme — ou Jésus, je ne saurais l’affirmer — est la lumière qui réchauffe les hommes et éclaire leur chemin.

Une voix puissante, railleuse, surgie de la pénombre des derniers rangs et qu’amplifièrent encore les hautes voûtes du sanctuaire, lui fit immédiatement écho et tonna : Hé ben, le f’rait pas mal de v’nir faire un tour à La Ceriseraie dans la soirée, vot’ citoyen, parce que de la chandelle et du feu, y’en ons pu chez nous autres!

Les nerfs des campagnards, mis à rude épreuve depuis vingt-quatre heures, se détendirent alors tels des ressorts trop longtemps retenus prisonniers et libérèrent tout à coup le tumulte incongru de leur énergie.

Tout le monde s’étant retourné vers le plaisantin, l’église ne fut plus soudain qu’un immense éclat de rire. On s’interpellait, on se tapait sur les cuisses, on se donnait de grandes bourrades dans les côtes, on était plié en deux, on avait des hoquets et des soubresauts frénétiques, on était rouge comme des pivoines, on répétait en hurlant à l’envi l’insolente répartie et on avait de grosses larmes de fou rire qui coulaient sur les joues.

Précipitamment descendu de son autel, le curé courait comme un perdu d’un bout à l’autre de la nef, se fâchait, admonestait, agitait les larges manches de sa chasuble, faisait tinter une clochette, bénissait le cercueil au passage, criait, fulminait, enrageait, se signait désespérément, levait en tremblant les yeux au ciel et tâchait (tachait : coquille corrigée par une lectrice) en pure perte de ramener à la raison tous ces gens brusquement pris de folie.

Quelqu’un prétendit même plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, l’avoir entendu crier des noms étranges, comme Sodome et comme Gomorrhe.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.04.2011

A paraitre fin juin

LE THEATRE DES CHOSES

10 nouvelles de France et de Pologne

Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.

Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.

Et ce sera aussi l'aboutissement d'une belle connivence, entamée il y a plus d'un an, entre l'équipe d'Antidata et moi-même.

Sur les dix nouvelles écrites cet hiver et que j'ai proposées, huit ont été retenues. Le recueil incluera donc deux autres nouvelles déjà éditées, Souricière et La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?, respectivement parues en 2009 et 2010 dans les recueils collectifs, Capharnahome et Douze cordes.

Les lieux - les théâtres donc - des récits se partageront équitablement les pages du recueil, tantôt en Poitou-Charentes, tantôt en Pologne.

Première fois que j'écris en complicité préalable avec un éditeur. Si on y trouve un certain confort, celui du sentiment de ne pas travailler pour rien, on y éprouve aussi une grosse angoisse, celle de décevoir.

En tout cas merci à Olivier Salaün et à ses camarades. Je signale d'ailleurs au passage qu'Olivier est aussi musicien, auteur-compositeur dans le groupe de rock Cvantez et que vous pouvez écouter, si le coeur et l'oreille vous en disent, des échantillons de leur dernier opus, ici.

Belle création musicale.

13:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.04.2011

La mémoire toujours en feu d’où dégoulinent des laves incandescentes

Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.

Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.

Le 10 avril 2010, Smolensk. Outre le drame humain, cette hécatombe où périrent 96 personnes parmi lesquelles les plus hauts personnages de l’Etat, fut le couteau brutalement enfoncé dans la plaie Katyń, une plaie qu’on tentait pourtant désespérément de refermer.

10 avril 2010, Smolensk, 10 avril 1940, Katyń. La concordance des lieux et des dates fait que l’amalgame est devenu réalité très forte et les vieilles rancœurs envers la Russie ravivées au centuple.

10 avril 2011, commémoration - mais commémoration de quoi exactement ? - et la blessure encore qui se répand dans les têtes. Les Polonais déjà fortement divisés sur le sens à donner au drame de Smolensk n’en sortent maintenant plus sur le sens à donner à sa commémoration. D’autant qu’on recommence à murmurer, de l’autre côté du Dniepr, que Katyń fut bien l’œuvre diabolique des nazis.

Alors certains déposent sur les lieux de la catastrophe de l’an passé des plaques qui rappellent, en même temps, le génocide perpétré par les Russes il y a 71 ans. Les Russes d’aujourd’hui, indignés, font subrepticement enlever la plaque dans la nuit et la remplacent par une autre, à leur goût moins équivoque, évoquant uniquement Smolensk.

Censure de la mémoire ou juste recadrage du souvenir ?

Je n’en sais rien.

Courroux cependant de part et d’autre. Rien ne va plus dans le langage de la mémoire et dans la lecture de l'histoire.

Il faut sans doute être Polonais pour prendre toute la mesure de ces drames-là. Dans un monde préoccupé par des guerres multiples, guerres humanitaires tronquées, guerres de ceci et de cela, jeux politiques infâmes partout, le pansement des plaies polonaises et les rancunes envers les Russes, sorte de feu couvert et qu’un seul coup de vent peut embraser, apparaissent comme des broutilles passéistes.

Ce qui me peine pourtant, ce sont les diverses utilisations idéologiques qui sont faites des événements et surtout que cette nation, ces Polonais parmi lesquels je mène ma vie, et qui auraient tant besoin de se serrer les coudes autour d’une chaude fraternité, soient une nouvelle fois dressés les uns contre les autres et manipulés par des chefs et des prétendants jouant, tantôt la corde d’un sage apaisement, tantôt la corde toujours vibrante de la passion.

Le génocide de toute l’élite polonaise sauvagement assassinée d’une balle dans la nuque et cette catastrophe aérienne survenue autour de la commémoration de ce génocide, n’ont pas fini d’engendrer des anniversaires houleux, vindicatifs, obscurs, névrotiques, où, finalement, personne en Pologne ne reconnaît plus le respect dû à sa mémoire de Polonais.

C'est jouer avec un feu terrible.

Car les grands drames de l'Histoire, un jour ou l'autre, rejaillissent toujours d'une mémoire, soit fallacieuse, soit qu'on avait tenté d'étouffer.

Image : Philip Seelen

07:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.04.2011

A vos cerveaux... Prêts ? Votez !

Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.

Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.

Pure coïncidence ou comme si elle lisait l'Exil : la science me traite ce matin de rigolo. Et elle a raison, la science : je suis vraiment mort de rire.

Oyez plutôt, là. Si, si, cher lecteur, lis jusqu'au bout, même si ton libre arbitre en prend un sale coup.

Les premières réactions cependant ne vont pas tarder à agiter frénétiquement le gotha.

Sarkozy trouvera que c'est pas assez marqué à droite, cette encéphale !

La Le Pen va se plaindre de ne pas voir le sien et va sans doute crier à l'apartheid.

Borloo qui vient de prendre une grande décision va se demander à quel cortex cingulaire de sa mécanique il a obéi et comment est strié le cerveau d'un centriste.

Et Ségolène, ravie, va enfin s'apercevoir que, même elle, en a un.

Image AFP, comme on peut voir.

13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.04.2011

Le sentiment politique

Ou pourquoi on perd vraiment le peu de temps qui nous est imparti à se préoccuper de politique, stricto sensu. Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.

Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.

Une même logique, une lame de fond, que je me dis alors, doit présider au manque apparent de cohérence. Celle-ci aurait dû commander en effet depuis longtemps que les espoirs formulés au XIXe siècle par exemple, voire par les enragés de 1793, soient aujourd’hui satisfaits, dépassés, et que l’on regarde dans une autre direction.

Mais les puissants gouvernent toujours le monde, le peuple gueule, le peuple s’ébroue, les arts se rebellent parfois, pas souvent, et ces puissants continuent de mener la barque, à contre-courant de ce qui devrait être la poursuite du bonheur du plus grand nombre, voire de tout le monde.

L’histoire, même si on sait qu'elle est lente et surtout pas rectiligne, devrait en tout cas cheminer dans cette direction, au nom même du principe de civilisation humaine. Tous les missels marxistes le prétendaient. Sans la sinuosité cependant.