07.11.2011

Accueil du texte d'Elisabeth Legros-Chapuis : regrettable malentendu

Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.

Il y a eu une sérieuse confusion des genres et des motivations dans l’accueil que je fis vendredi dernier du texte d’Elisabeth Legros-Chapuis sur la Grèce.

Cet accueil était amical et de circonstances et n’avait dans mon esprit absolument rien à voir avec les vases communiquants, comme l'annonce Elisabeth sur son blog. Comble de malchance, ces vases-là tombaient vendredi, alors que je ne m’en étais même pas aperçu ! J'en veux pour preuve, que je n'ai fourni aucun texte sur le site partenaire, l'échange étant pourtant le principe même de l'opération.

Je redis donc ici, avec force, que cet accueil était ponctuel et ne peut en aucun cas être confondu avec une participation de près ou de loin à ces vases communiquants, dont je ne veux plus entendre parler, tant ils sont liés à François bon, personnage équivoque avec lequel je n'ai plus aucune affinité, qui m’a honteusement trompé, menti, roulé dans la farine, et qui ne s'est, d’ailleurs, soit dit en passant, toujours pas acquitté de sa misérable dette financière, pourtant d'un ridicule montant de 75 euros.

Quant à sa dette morale, c’est pas demain la veille qu’il aura les moyens de s’en libérer !

Que tout ceci soit donc dit sans dépit et même avec joie. Fermement cependant !

Image : Philip Seelen

11:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.11.2011

La Grèce, de près et de loin

Je l'ai dit par ailleurs : nous ne comprenons pas grand chose au monde ; nous émettons des avis, des colères, des ressentis, mais le monde, désormais séparé des hommes, s'en moque comme de Colin Tampon de nos postillons. A vouloir désormais l'interpréter, nous disons le plus souvent des âneries érigées en doctes sentences.

La Lybie, la Syrie, la Chine, la Grèce...Les échos que nous en distribuent ceux qui sont aux manettes - plus exactement les laquais de ceux qui sont aux manettes - ne sont pas de nature à ce que nous nous servions librement de notre libre-arbitre.

Pour moi en tout cas.

J'avais relevé chez Solko, dans les commentaires, cette phrase de Patrick Verroust : Les Grecs ont un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité pour rendre leurs tragédies universelles !

Je me garderais bien de prétendre à la justesse ou non de la belle formule, qui m'a plu en tant que telle. Mais depuis que la Grèce, à la fois si proche et si lointaine, est bien malgré elle au hit-parade des préoccupations et dans le collimateur des financiers, que ne dit-on pas !

J'ai donc demandé à Elisabeth Legros-Chapuis, qui connaît bien ce pays, de venir nous en parler, selon elle.

Par ailleurs, une lectrice, que je remercie vivement, m'a fait parvenir ce lien, édifiant, que je vous recommande vraiment de suivre, juste pour tenter d'effacer un peu les discours sordides de nos politiques, Merkel, Obama, Sarkozy et Lagarde en tête, lesquels, soit-dit en passant, au garde-à-vous devant la haute finance à qui ils doivent tout et pour laquelle, en juste retour, ils sont chargés de nous égorger chaque jour un peu plus, viennent sans doute de choper Papandréou dans un coin sombre, l'ont pris par le col de sa chemise et l'ont convaincu que de recourir à l'avis du premier concerné, le peuple, était d'une indélicatesse insupportable et vraiment d'un autre temps.

BR

J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.

J’ai vécu en Grèce pendant dix ans, il y a bien longtemps : c’était dans les années 70. Années difficiles pour ce pays : les premières de la décennie étaient encore sous le régime de la dictature des colonels (où le grotesque le disputait à l’horrible…), puis il y a eu la crise chypriote et la chute de la junta, la proclamation de la République, l’«accident» ayant provoqué la mort de Panagoúlis… En 1980, grand tournant pour tout le monde, je rentre en France et la Grèce, elle, entre dans l’Union Européenne – ou plutôt, à l’époque, la CEE.

De cette époque, j’ai conservé un lien particulier avec la Grèce ; j’y séjourne régulièrement au moins deux fois par an.

Tout ce préambule pour dire que ce qui se passe actuellement dans ce pays, me touche, me perturbe et m’inquiète.

Je n’ai évidemment pas la compétence, ni politique, ni économique, pour dire ce que pourrait être la solution… Tout ce que je peux exprimer, c’est mon simple point de vue de citoyenne du monde. Du ressenti et du vécu. J’ai passé deux semaines là-bas en septembre. En rentrant, j’écrivais ceci :

« Je connais bien ce pays et je le retrouve toujours avec plaisir. Cette fois pourtant, c’était un peu différent. Je me sentais souvent mal à l’aise devant les problèmes quotidiens que rencontrent les Grecs en raison de la crise. Problèmes de survie tout simplement… comment subsister, comment élever ses enfants, comment se soigner, quand les prix de toutes choses augmentent (ils sont souvent les mêmes, voire plus élevés qu’en France, alors que les revenus sont bien plus faibles), que les impôts sont multipliés et que les salaires ou retraites diminuent. Quand on a la chance d’avoir un emploi, et j’ai entendu un chiffre effarant : plus de 40 % de chômage dans la tranche des 16-24 ans. Dont une bonne partie de jeunes éduqués et diplômés, mais qui ne trouvent pas de premier emploi. Les diktats de la « troïka », les mesures injustes et souvent incohérentes brandies par le gouvernement pour tenter bien tardivement de s’y conformer… Une fois de plus, on pressure de manière révoltante la classe moyenne et surtout les salariés, au lieu d’aller prendre l’argent où il est vraiment : grandes fortunes (dont celle de l’Eglise orthodoxe, riche d’immenses propriétés foncières), grandes entreprises, professions libérales. Le nombre de commerces que l’on voit fermés au hasard des rues est énorme. Les gens s’en sortent tant bien que mal, souvent en exerçant des petits boulots non déclarés (mais qui pourrait leur jeter la pierre ?), et la solidarité familiale, toujours très forte dans ce pays, joue à plein. »

Depuis, la crise s’est exacerbée, des propositions ont été avancées, un accord a été conclu (je parle de celui du 27 octobre), puis le Premier ministre a annoncé son projet de référendum… Réflexions en vrac :

1) Certes le référendum est légitime et constitue une expression de fonctionnement démocratique - mais je ne suis pas emballée par le principe du référendum, en général ; cela peut tourner facilement au plébiscite ; et si on a élu des députés, c’est bien pour qu’ils expriment notre voix ? (qu’est-ce que je suis naïve…) En l’occurrence, je crains bien que ce référendum-là (s’il a jamais lieu, ce qui reste à voir) ne soit pour Papandréou qu’une manière de jouer son va-tout : ça passe ou ça casse. Et si ça aboutit à une sortie de l’euro pour la Grèce, ça peut être catastrophique, pour eux d’abord, mais aussi pour tout le monde (enfin, pour les Européens).

2) Ce n’est certes pas la première fois que le destin des Grecs est dirigé par d’autres puissances ; après 1821, quand ils ont pu enfin se libérer de l’occupation turque, la tentative de république a échoué avec l’assassinat de Capodistria et les puissances européennes ont refusé à la Grèce le droit de se choisir un roi. Ils lui ont parachuté un Bavarois, le nommé Othon…

3) Si la Grèce s’effondre, ou plutôt fait naufrage, ce sera la preuve éclatante que la spéculation financière, elle, a gagné la partie, et, à mon sens, c’est très inquiétant pour l’avenir du monde. Car les spéculateurs font leur miel de tels événements, quelles que soient les conséquences pour les peuples et il n’y a aucun frein pour qu’ils s’abstiennent de recommencer ; c’est pourquoi il faudrait poser des limites à leurs agissements, mais les gouvernements le veulent-ils vraiment ? Le peuvent-ils encore, d’ailleurs ?

Certes, plein de choses m’agacent dans le fonctionnement de la Grèce au jour le jour. Ses politiciens (qu’ils soient de gauche ou de droite) sont des caricatures, corruption constante, clientélisme omniprésent. Sa bureaucratie est un sommet de complexité inefficace (essayez donc d’aller payer une simple facture d’électricité et vous comprendrez très vite). Les services publics coûtent cher et fonctionnent mal. Etc., etc. Il y a aussi un côté exaspérant qui consiste à vivre constamment au-dessus de ses moyens ; qui s’illustre chez les individus par le goût des marques (produits encore plus chers qu’en France, pour des salaires bien inférieurs…) et des grosses bagnoles (voir le nombre de 4x4 à Athènes…), et au niveau de l’État, par exemple, par la conception du métro : certes les stations sont superbes et même carrément grandioses ; mais le coût du projet s’en est ressenti, au moment où déjà l’argent manquait.

Et pourtant, pourtant, il existe encore, à côté et malgré tout cela, la Grèce éternelle, la nature dans une splendeur unique, parfois abîmée (oh, les immeubles en chantier abandonnés dans les villages, avec des ferrailles rouillées émergeant des piliers de béton…) mais souvent encore presque intacte, la mer unique, la montagne, le rocher, la terre grecque, l’odeur de la résine. La musique grecque. Les petits plaisirs simples, être assis à une terrasse de café et regarder la mer, manger des aubergines imam bayildi et du poulpe grillé… Quelque chose qui ressemble encore à la douceur de vivre. Et qui pourra, je l’espère, être préservé.

Elizabeth Legros Chapuis

Merci à Bertrand Redonnet pour avoir donné l’hospitalité à ce texte

11:06 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.11.2011

Aux lecteurs de L'Exil des mots

Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?

Qui, à part peut-être les schizophrènes et les grands malheureux, écrit dans un but autre que celui d’être lu, immédiatement ou plus tard ?

Se consacrer à la rédaction d’un ouvrage, dans la solitude, c’est pour une bonne part se projeter dans un futur moins solitaire et plus ou moins proche. C’est s’adresser à, c’est aller à la rencontre de, c’est vouloir dire et être entendu.

En attendre un écho qui ne soit pas que celui des murs est autre chose encore. Un écho étant par définition un renvoi amplifié ou déformé par un obstacle infranchissable, ne saurait en effet prétendre à la fidélité.

Je constate, en regardant les états qui m’ont été fournis sur mes derniers livres, avoir été lu par deux mille lecteurs environ. Je dis bien "lecteurs" et non "personnes", la nuance ne vous échappera pas.

Quel écho en ai-je reçu ? Une vingtaine d’articles en tout et pour tout, des mails privés et des conversations de vive-voix. C’est agréable, c’est indispensable même, c’est gratifiant, mais ça n’est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre un nombre sur tous les autres lecteurs que l’on ne connaît pas et qui ne désirent ni parler ni contacter. Tacite complicité établie sans visage, connivence silencieuse. C’est ce que demande l’écrivain, beaucoup plus que les deux ou trois écus non sonnants et non trébuchants de droits, qu’un contrat préalablement établi aura de toute façon déjà réduits à une portion congrue. Savoir si ses livres sont lus. Si le travail fourni intéresse.

Que cela soit vain ou non, d’écrire et d’attendre, est un tout autre problème encore. Car si nous attendions d’être en mesure d’enfanter un véritable chef-d’œuvre pour soumettre notre écriture à la lecture –ce qui serait le gage d’une époque au raffinement des plus exquis – nous ne ferions pas souvent montre de notre art. Peut-être même jamais.

En écrivant ces quelques lignes, je pense avec beaucop de sympathie à la sagesse et à l’opiniâtreté d’un camarade qui eut, il y a quelques mois, la gentillesse de me confier qu’il était sur la rédaction d’un livre depuis cinq ans déjà. Connaissant le talent de ce camarade, la précision de son expression, les fondements sensibles de son écriture, je ne puis m’interdire d’admirer ce qu’il fait dans l’ombre solitaire et de lui envier autant sa patience que la grandeur intime de son projet. Ce camarade, si je m’en réfère à l’écriture que j’en connais, doit être en train de construire une cathédrale. Et je pense en même temps à des pièces maîtresses, telles que Madame Bovary, Guerre et paix ou Le rouge et le Noir, dont les auteurs ont effectivement travaillé des années et des années leur manuscrit avant de le juger digne d’être soumis au jugement et au goût d’un public.

J’aimerais avoir cette résolution, j’aimerais avoir ce sérieux dans la construction, cette confiance, cette discipline et cette fermeté de travail en moi.

Nous écrivons donc pour être lu, c’est une lapalissade, et ce, surtout quand, visant une échéance immédiate, nous choisissons ces vitrines, ces pignons sur rue sans patente, ces expositions permanentes sans brevet que sont les sites et les blogs. Un auteur du net, qu’il soit bon ou médiocre, s’il vous disait qu’il ne consulte pas ses statistiques ou alors très peu, parfois, comme ça, négligemment, dans un moment de désœuvrement, voire de faiblesse, serait d’abord indigne de vous puisqu’il vous mentirait par le biais d’une absurde et enfantine coquetterie. J’en suis certain. A moins, comme dit en première ligne, qu’il ne s’agisse d’un fou ou d’un désespéré, mais là, cette folie comme ce désespoir, auraient forcément déjà dû transpirer dans ce qu’il vous écrit. Si tel n’était pas le cas…

Indigne de vous aussi parce que la consultation des statistiques est, à mon sens, un respect dû aux lecteurs. Le geste qui ne se voit pas, mais qui fait aussi qu’on prend en considération l’existence de ceux qui vous lisent, qu’on attache de l’importance à leurs visites, qu’on leur en sait gré.

Je consulte les statistiques de l’Exil des mots à chaque fois que je dois en ouvrir les coulisses pour y ajouter un texte ou y faire autre chose. Disons alors cinq ou six fois par semaine environ…Savoir si je suis lu et dans quelle proportion -même si ces données n’indiquent qu’une tendance et sont sujettes à caution - ou savoir si, au lieu d’écrire là, je serais bien mieux inspiré d’écrire chez moi et de repousser les échéances. Donc, en même temps que respect, indicateur de navigation personnelle dans la grande forêt écriture.

Je parlais tout à l’heure d’écho, le dissociant de la lecture anonyme. Ici, l’écho, ce sont les commentaires et, pour agréables qu’ils puissent être, pour marques de camaraderie qu’ils soient aussi (je suis, par exemple, touché qu'une lectrice, à deux ans d’intervalle, apprécie avec autant de plaisir le même texte et désire me le faire savoir), ces commentaires peuvent aussi s’avérer être des balises de naufrageurs allumés sur les rochers de la nuit, quand ils sont pollués par le convenu. Depuis cinq ans que je suis régulièrement sur le net, dont quatre sur ce blog, je me suis aperçu que certains auteurs de commentaires, assidus, quotidiens, - très, très, très peu, je vous rassure - en faisaient quasiment profession pour se faire un semblant de nom sur la toile et que la teneur flatteuse de leurs exclamations, que j’aurais pu prendre un moment pour m’étant personnellement adressée, se retrouvait partout où papillonnait leur bavardage, en des termes à peu près identiques. Rien de bien méchant là-dedans, certes, plutôt une erreur d'aiguillage de la misère mais aussi, quoique bien involontairement, un remède efficace, si tant est que nous sachions les identifier pour ce qu'ils sont, contre la vanité dans laquelle nous sommes tous enclins à sombrer. C’est humain.

Je ne commente pour ma part que deux ou trois blogs, dont celui-ci, celui-ci ou encore celui-là, très différents les uns des autres mais les uns et les autres fort à mon goût.

J’en lis beaucoup plus. Je les lis comme vous me lisez, lecteurs : sans éprouver le besoin de me faire connaître ou de mettre mon grain de sel sur les traces de l’auteur.

Et c’est ce dont je voulais vous remercier vivement ici, vous que je ne sais point mais que je sens tout près. Je trouve, en plus, ceci dit avec un certain humour et une légèreté certaine, que vous avez un certain mérite, vu les véhémentes positions que j’ai pu prendre récemment sur les diverses escroqueries d'une certaine boutique numérique et vu, aussi, mon indéniable caractère de cochon. Ou de goret, c'est selon.

Est-ce que c’est personnel ou est-ce une tendance générale ? : ici, plus les commentaires se font rares, plus les lecteurs sont nombreux, sans qu’évidemment je ne puisse me permettre d’établir une quelconque relation de cause à effet qui n’aurait aucun sens.

Ce mois d’octobre, donc, jamais L’Exil des mots ne s'était vu gratifier d'autant de visites et d'autant de lecteurs.

Vous m’en voyez heureux et fier et, surtout, sincèrement, très reconnaissant, d’autant plus que je crois savoir que la fidélité a ceci de contradictoire qu’elle est toujours fragile, jamais acquise.

Image : Philip Seelen

13:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.10.2011

DES IDÉES REÇUES

tamponnées, digérées et recrachées un peu partout...etc.

CHAPITRE II

Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.

Depuis la morne pension Vauquer, Eugène de Rastignac entrevoit toutes les compromissions dont il faut se rendre coupable, toutes les ruses dont il faut user, tous les apparats dont il faut s’affubler et toutes les bassesses qu’il faut se résoudre à commettre pour être admis dans les salons du Tout-Paris, avoir une maîtresse en vue et faire fortune. Vautrin le tentateur lui enseigne quelques raccourcis fulgurants, mais là n’est pas mon propos.

Ne nous croyons pas, quant à nous, des hommes plus modernes ou plus moraux. Pour tous les groupes sociaux, constitués ou non, il existe des critères d’admissibilité, implicites ou explicites. Le plus souvent implicites d’ailleurs parce que honteux de par la bêtise qui les sous-tend, de par la fatuité qui les soutient, de par le mensonge qui leur donne corps, et de par le misérabilisme intellectuel dont ils sont l’expression.

Dans le fond, pas grand-chose n’a changé depuis Balzac pour être admis, en vrai ou dans sa tête, dans tel ou tel groupe social, même moins huppé que celui auquel prétendait le jeune étudiant charentais. Dans telle ou telle branche de tel ou tel réseau social, si l’on veut.

En un mot comme en cent, prenons par exemple, le soi-disant gotha littéraire, en chair et en os ou sur les blogs et les sites de cette toile. Il y a des critères incontournables. Si, si ! Je l'affirme. Déjà, si vous en doutiez, j’y verrais presque comme un aveu.

J’en prends quatre, presque au hasard, de ces critères, histoire d’en démolir au moins deux :

- Aimer Rimbaud, sinon le comprendre,

- connaître Proust, sinon l’avoir tout lu,

- détester la chasse, sans peut-être n’avoir jamais croisé le moindre chasseur,

- honnir le foot - là, c’est rédhibitoire - sans même savoir ce qu’est un hors-jeu ou un coup franc indirect.

Voilà énoncés quatre éléments déjà constitutifs d’une belle âme et qui vous posent sur la tête d’un imbécile la perruque d’un poète, sur la tignasse d’un vilain la coiffe d’un marquis, sur le front d’une bécasse le duvet d’une colombe, esthète et amoureuse des Belles Lettres.

D’emblée, on ne voit pas trop, sinon par le jeu névrotique d’aliénations diverses bien imprégnées dans les cervelles comme autant de normalités abstraites, ce qu’il y aurait d’antinomique à aimer en même temps Le Bateau ivre et le jeu de jambes de Zinedine Zidane, l’évocation des souvenirs mondains du p’tit Marcel et la frappe de Benzema. Il me semble là qu’on tente de soustraire des lentilles d’un sac de blé pour obtenir des poireaux. Pas vous ?

Et moué alors ?

Moué ? Comment ça, moué ?

Bon.

Je suis touché par certaines œuvres de Rimbaud, bien sûr, pas toutes, mais pas plus profondément que par d’autres qui sont d’Apollinaire, de Richepin ou de Musset, en tout cas moins que par beaucoup signées Brassens.

Proust, pas vraiment ma tasse de thé. Jamais pu rentrer à fond dedans, rebuté peut-être, au mépris de la belle écriture et de la précision des âmes, par tout ce monde parfumé et maniéré.

Enfin, hérésie suprême, j’aime bien le foot, j’aime bien regarder (longtemps que ça ne m’est pas arrivé, remarquez) un grand match. Je n’avais pas loupé beaucoup de confrontations de la coupe du monde 1998, par exemple, ou de la coupe d’Europe qui avait suivi. J’avais aussi suivi d’autres grandes compétitions. Pour le plaisir de voir du jeu. Dans la campagne, il m’arrive encore, pas plus tard que dimanche dernier en me rendant au musée Sienkiewicz, de m’arrêter cinq minutes en traversant un village silencieux où se dispute une rencontre du bas de l’échelle. Sous les moqueries enjouées de mon entourage exclusivement féminin, faut dire !

Ces maillots en même temps flamboyants et crottés qui se disputent un ballon, ces galops, le bruit rugueux des crampons arrachant la pelouse, ces cris rauques, ces souffles courts d’où sortent des brouillards par saccades, le gardien ganté qui cherche ses appuis, se balance et trépigne sur ses jambes qui fléchissent, attentif, tendu, prêt à bondir comme le chat sur la souris, tout ça me ramène très loin, très loin en arrière, chez moi.

Je me souviens… Mes deux grands frères étaient de sacrés footballeurs ! Ils étaient connus au moins à vingt kilomètres à la ronde pour leur dextérité avec un ballon au pied. L’un avait même fini par jouer dans la prestigieuse équipe de Civray, en Division d’Honneur, je crois…Le dimanche soir, ils rentraient quand fuyait le jour, tels des aventuriers s’en revenant d’une glorieuse expédition, fourbus, et ils commentaient, et ils racontaient, et ils montraient même, parfois, un tibia estampillé d'un bleu qui faisait grimacer de douleur. Nous écoutions. C’était l’hiver. Ma mère faisait bouillir de grandes bassines d’eau, et, au savon de Marseille, décrottait les maillots. Ces tuniques du jeu et de la joute, je les admirais alors les jours suivants qui pendaient au soleil du fil à linge et se balançaient au vent, comme des haillons d’orphelin, les bras tendus vers la terre, jaunes quand mes frères jouaient à Brux, violets quand c’était à Chaunay, rouges et blancs à Blanzay, blancs et bleus pour Civray.

Les dimanches de l’été, c’était une fête que d’aller assister aux différents tournois et si, à la fin, un de mes frères avait l’heur de brandir la coupe, alors c’était sur toute ma famille, sur tout mon clan, qu’il me semblait que coulait quelque chose qui ressemblait à de la gloire. Ils étaient mes Kopa à moi, mes Just Fontaine et ils étaient la bravache revanche du pauvre. Car les fils du notaire, du médecin, du pharmacien, les fils des grands bourgeois, ne jouaient pas au football ou, s’ils y jouaient, ils n’y excellaient pas.

Les fils de bourgeois, je les ai retrouvés au collège, avec les versions latines et les thèmes, quand mes frères taillaient la planche à coups de varlope ou tordaient la ferraille à coups de marteau dans un atelier.

Quand j’ai changé de monde, que j’ai mis mes mots d’enfant en exil, que j’ai laissé derrière moi les maillots de football et les crampons crottés, quand j’ai tourné le dos à mon histoire.

Quand j’ai appris Sénèque et Molière, Vigny et Hugo. Tous ces nouveaux venus dans mon jardin, je les ai aimés et je les aime encore. Mais il y a eu, il y a et il y aura toujours de la place pour tout le monde dans un être qui n’éprouve pas la honte d’exister. Rien de ce qui fut constitutif de mes primes archéologies n’a été renié au nom du bel esprit.

La liberté, c’est ça pour mézigue : savoir reconnaître l’odeur de la racine que l'on porte en soi, ne pas la camoufler, même si c’est une odeur qui n’enivre pas forcément les belles âmes des cénacles et des chapelles.

Savoir être fier sans orgueil. N’appartenir à rien, qu’au hasard de soi. Être tantôt blanc, tantôt noir, tantôt gris selon les yeux avec lesquels on veut vous voir. Entier parce que pas toujours égal et n’obéissant à aucun critère de sélection. Et surtout, surtout, ne jamais se forcer à aimer quelque chose ou quelqu’un parce qu’il est de bon ton d’aimer, et ne jamais s’astreindre à détester ceci ou cela parce que ça vous pose son homme de détester ou de mépriser ceci ou cela.

Mais je voulais, en fait, - voyez comme l'écriture est capricieuse - vous parler de la chasse, et je me suis laissé entraîner par le foot, si je puis dire. La chasse, loisir maudit par les bonnes âmes et les savantes consciences ! Plaisir des gros cons avinés, couperosés, du boucher-charcutier du coin et du ringard de service !

Ce sera pour la semaine prochaine ; je vous parlerai donc de la chasse et… de la forêt. Car là aussi, les idées reçues se ramassent à la pelle, comme autant de manifestations d'une intelligence affectée, usurpée, séductrice dont on ne sait plus trop quoi.

09:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.10.2011

DES IDÉES REÇUES

tamponnées, digérées et recrachées un peu partout comme autant d'épiphénomènes de la clairvoyance et de l’intelligence humanistes

CHAPITRE I

Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.

Longtemps nous avons regardé le monde avec l’œil de la prétention à le changer. Ce qui nous a fait dire pas mal d’inepties et même commettre pas mal d’actions comme autant de coups d’épées données en eaux troubles.

Le monde se fout des postillons et des postillonneurs comme de Colin-Tampon. Quelquefois même, pour un petit coup reçu, un peu plus appuyé et énervé que les autres, il vous balance un savant uppercut qui vous met K.O pour un bon bout de temps.

Il a sa logique que la logique ne comprend pas, le monde. Il a aussi sa longévité, son immensité et sa complexité que l’éphémère, la petitesse et la simplicité de l’individu n’entrevoient que très partiellement mais, hélas, toujours de façon fort péremptoire.

Le recul et la sagesse commandent donc, - si tant est qu’on ait pris la ferme résolution de ne pas mourir un jour aussi con qu’on a vécu - de revoir toutes ses prétentions révolutionnaires à la baisse et surtout, dans la solitude des petits matins clairets, d’imaginer, sourire aux lèvres, cinq minutes seulement, ce que nous aurions fait de mieux dans un monde supposé meilleur.

Si on n’est pas définitivement pourri au point de mentir même dans un face à face intime, (ou trop con pour se comprendre vraiment tel qu’on est) la réponse tombe, limpide : rien. Absolument rien. Parce que nous ne connaissons rien aux implications, aux engrenages des sociétés et surtout aux désirs profonds des hommes qui cohabitent avec nous sur la grande boule bleue. Nous supposons tout ça. Nous le supposons ex cathedra. Parce que, aussi, notre vide et notre impuissance sont à l’intérieur, notre puissance et notre volonté de vivre également. Accuser le canevas social du monde, son organisation, ses injustices, son immoralité, ses guerres, ses embrouilles, de notre tristesse et de nos échecs, c’est accuser, pour une bonne part, le miroir quand il nous renvoie une gueule que nous voudrions plus harmonieuse. C’est se dédouaner de soi et on comprend bien que ce soit plus facile de chercher la clef de son énigme sur des manifestations extérieures, auxquelles nous ne participons pas sinon par une vaine parole, plutôt que dans ses propres dispositions à vivre, dans sa propre éthique et dans ses propres désirs.

Le comble est alors de briser le miroir. Plus de sale gueule en face ! Mais le passant qui vous croisera dans la rue l’instant d’après vous trouvera toujours aussi disgracieux.

Ainsi m’amusé-je des discours. De tous les discours. De ceux de la rue, de ceux des bouffons politiques, de ceux de la presse comme de ceux des blogs, ces derniers classés au rang des pires sans doute. Car si on peut comprendre l’intérêt immédiat et réel que peut avoir un politique, un journaliste ou un hâbleur légèrement pris de boisson et accoudé au zinc du café du commerce, à interpréter le monde de façon fallacieuse et lapidaire, on ne comprend pas trop bien pourquoi et dans quel but un blog ou un site persiste à vouloir assener ses erreurs d’interprétation et ses vues étriquées comme autant de vérités définitives ? Quel rôle dans le monde ? Quel impact ? Quels et quelles imbéciles, sinon ceux et celles qui lui ressemblent, cherche-t-il à séduire ? Et pourquoi vouloir séduire des gens qui sont tout disposés à prendre vos patins parce qu'ils ne savent pas se chausser eux-mêmes ?

Déjà, donc, l’impropre de l’endroit pervertit le propos.

Une des grandes questions - elles sont légion - qui préoccupe aujourd’hui les Bons Samaritains de la parole sans verbe, c’est l’avenir de ce qu’on a très vite appelé le printemps arabe. Son avenir, excusez-moi du peu, était déjà prisonnier de la métaphore, piètre et usée jusqu’à la corde, un printemps étant, de par la physique universelle du grand mouvement des choses, caduc et même très court. Les tenants du propos spectaculaire manquent vraiment d’imagination poétique. Il y a quarante-trois ans, on parlait déjà du printemps de Prague, dont les premiers rameaux furent broyés comme on sait. Anyway…Un printemps reste un printemps. Un truc qui sent bon mais sur les lauriers duquel il n'est pas sérieux de s'endormir.

Alors je lis sur un site d’information que la presse s’inquiète d’un horizon qui se dessinerait islamiste en Tunisie et en Lybie….On peut décoder ainsi - parce qu’on n’a quand même pas trop le temps à perdre avec ces conneries - : putains d’Arabes de merde, on les libère de leurs dictateurs et ils la ramènent avec leur dieu ! Pouvaient pas s'en choisir un vrai, de dieu, un comme le nôtre par exemple, normal, avec une grande barbe, blanc, démocrate et pas méchant pour un sou (oublions les bûchers, les croisades, les langues arrachées, l’Inquisition, les crimes, l’interdiction des livres, l’asservissement du peuple 10 siècles durant par le clergé, le grain de blé arraché de la bouche du vilain par une dîme assassine, les vierges violées dans d'infâmes couvents etc.) Oublions tout ça ! Ces vils Sarrazins avec leur printemps à la noix sont en train de nous compliquer l’existence avec leur dieu raciste et qui pourrait bien, en plus, leur enjoindre de poser des bombes !

La plupart des aboyeurs, presse et blogs confondus, oublient les arguments constitutifs de leur propre insignifiance. C’est-à-dire qu’ils brandissent le couteau par la lame et se blessent forcément le fond de la main. Ils oublient que ce n’est pas eux qui votent chez les autres, que le mot démocratie n'est pas une recette de cuisine qui, forcément, fait bouillir les carottes qu'on attend, que les peuples ont le droit de disposer de leur destin, celui-ci ne rentrerait-il pas dans les canons idéologiques des cervelles occidentales. Ils oublient, même ceux qui font mine de n’être point porteurs de la morale chrétienne et, peut-être, surtout eux, que leur morale apodictique n’est pas universelle, que ce qui leur semble juste sous cette latitude est peut être perçu comme injuste sous telle autre.

Ce qu’on voit là-dedans, c’est la bêtise crasse qui persiste à se voir comme le nombril du monde sans rien comprendre ni au monde ni à ce qu’est réellement un nombril. Et, de la presse de gauche aux blogs de gauche ou d’extrême gauche, on peut lire ce qu’on entend dégouliner de plus infâmant de la gueule écumante de l’extrême droite : ah, valait mieux les dictateurs, tiens !

Et qu'on ne fasse pas le philosophe en me disant, oui, mais on ne pense pas pareil, nous, et gnan gnan gnan...La parole est une herbe folle qui, quand elle a le même parfum, pousse forcément sur le même terreau.

Et même cette Le Pen-là a plus de courage que tous ces velléitaires de la bonne fausse conscience : car elle le dit au moins avec des mots clairs, sans ambages. Elle annonce la couleur et n'a point honte de ses contradictions. Chez les autres, qui ont pourtant la même cervelle et les mêmes vues approximatives, on avance masqué. Il faut lire du subliminal. Même pas le courage - ou plus exactement l'intelligence de percevoir - les conséquences désastreuses de leur désastreux discours.

Car savez-vous lire ? Connaissez-vous la belle et dansante clarté des mots ? Oui ? Alors lisez cela, paru dans Libération, journal de gogôche : "la fin des dictatures du monde arabe risque d’installer l’Islam politique au pouvoir."

La fin des dictatures = risque…On a risqué la fin des dictatures, imprudents que nous sommes ! Parallèle flamboyant entre dictature et Islam politique…Mais c’est qu’ils seraient prêts à harnacher des destriers, ces cochons-là, pour chevaucher jusqu'aux déserts et raccourcir de l’infidèle !

Connards, journalistes et blogueurs réunis, qui veulent nous dire un monde sur lequel ils ne voient planer que l’ombre misérable de leur misérable nez !

Car de tout ça, auquel je ne comprends pas grand-chose, il faut s'en foutre et s'en contrefoutre complètement !

L’ignorant qui s’en fout est tellement plus attachant et tellement moins dangereux que le faux-savant qui fait le passionné ! Mon voisin malade, mon ami qui souffre d’un déplaisir amoureux, ma fille qui me demande pourquoi Treblinka, me tracassent bien plus et me mobilisent bien plus utilement. Car je peux dire sans public, aider peut-être, éclairer un peu j'espère.

Un autre jour, contre ce même mode de l’aliénation à vouloir dire, avec la parole décharnée du déjà-vu, un monde où manifestement on ne comprend goutte, je vous parlerai d’un tout autre sujet : la chasse, honnie des bien-pensants et des mêmes derviches tourneurs du vide confortable et de la conviction par procuration.

Image : Philip Seelen

08:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.10.2011

Henryk Sienkiewicz

C’est une saison de bascule, qui oscille entre deux partis à prendre, qui fait semblant de diffuser un reste de lumière d’été tout en peignant furtivement les paysages en blanc, sous les gais cristaux des gelées matinales.

C’est une saison entre l’intérieur et l’extérieur, entre le chien et le loup. Il reste encore un peu de temps, avant les grandes réclusions derrière la nuit tombante des milieux d’après-midi, pour explorer des surfaces encore inconnues.

Quiconque aura vécu dans sa chair le déracinement de ses souvenirs, l'ailleurs de son soi, saura cette soif d’habiter les lieux de la transplantation en les arpentant, en les tutoyant des yeux, en fouillant leur mémoire. Habiter, c’est d’abord s’approprier. Faire que son corps, son âme, son être, respirent en même temps que le Grand Tout immédiat.

Combien de gens, hélas, n’ayant jamais fait que le tour de leur jardin, n’ont cependant jamais habité nulle part parce que n’ont jamais fait battre leur cœur à l’unisson de leurs endroits ! Même pas dans leur lit ! Souvent parce qu’ils n’ont pas su revoir leurs ambitions à la baisse, toujours intoxiqués par une identité tronquée et bien sûr de qualité supérieure à celle du facteur, du charcutier ou du paysan du cru ! Quand ils se mettent en devoir d'écrire, ces gens-là, ça ne ressemble en rien à leur vie, on se demande bien du haut de quelle cathédrale ils prennent la parole, il y a affreuse dichotomie, discordance pénible, et, n'écrivant rien sur rien, ils en arrivent à peindre le monde en rien, sur leurs pages autant que dans leur vie, entraînant en même temps leurs proches et leurs lecteurs vers le vertige du vide absolu, qui leur plaît bien et les console à bon compte de leur propre désert.

C'est ce que je pensais hier, en roulant tranquillement sur Radziń Podlaski, Kock et Łuków. A la recherche d’un écrivain célèbre. Une partie du territoire sans grand intérêt du point de vue de l’esthétique, plaines sans forêt, seulement morcelées par des bosquets de grands pins et de vieux bouleaux. Mais, quelque part dans un village qui demande pas mal de détours, de marches arrière et de demi-tours pour y accéder, il y a la maison natale de Henryk Sienkiewicz. Son premier berceau. Toujours émouvant de marcher sur les pas d’un lointain, très lointain compagnon de la plume. Surtout dans un village embaumé par le silence d'automne.

Petit manoir isolé au toit de bardeaux délicats, avec les reliques de l’écrivain, son œuvre, de vieux livres, des manuscrits, des lettres, des photographies, de vieux objets lui ayant appartenu, ramenés de France, d’Afrique ou d’Italie. L’éternelle panoplie un peu morne des musées.

Jagoda connaît Sienkiewicz mieux que moi, Potop, W pustyni i w puszczy, Ogniem i mieczem * n’ont pas de secrets pour elle. C’est assez surprenant ce goût qu’ont les enfants pour Sienkiewicz ! Et elle était aux anges d’apprendre que W pustyni i w puszczy a été rédigé pour tenir une promesse faite à une gosse de 9 ans - qui lui faisait le gentil reproche de n'écrire que pour les adultes - de publier un livre dont elle serait l’héroïne et qui s’adresserait aussi bien aux grands qu’aux enfants.

Intellectuellement, beaucoup plus par une connaissance générale, spéculative, que par une lecture approfondie, je sais que le succès que connut l’écrivain est dû au fait que dans une Pologne étranglée, soumise, rayée de la carte, à une époque d’assassinat de toute la culture polonaise, Sienkiewicz écrivait des sagas sur les moments les plus glorieux de l’histoire de son pays et que ses compatriotes, qu’ils soient sous la botte russe, autrichienne ou prussienne, éprouvaient alors à son égard une profonde reconnaissance.

J’ai corrigé aussi, hier, une erreur que je tenais pour vérité définitive, (une de plus !) et que je vois ce matin donnée par Wikipédia comme étant du bon pain ; Wikipédia qui, quand même, devrait se renseigner plus profondément avant de publier quoi que ce soit sur qui que ce soit, tant cet outil est devenu outil de références pour ceux et celles qui, pressés par l'ignorance et l’à-peu-près, veulent faire mine de tout savoir en faisant l’économie de l’essentiel ** : L’écrivain n’a pas reçu le prix Nobel de littérature pour le fameux Quo vadis, d’abord publié en feuilleton dans Gazeta Polska, mais pour l’ensemble de son œuvre.

Les documents officiels de Stockholm en attestent.

* Le déluge, Dans le désert et la forêt, Par le feu et par le fer.

** Me fait penser à une boutade d’un écrivain de SF contemporain, Polonais, dont j’ai oublié le nom : Si je n’avais pas Internet, j’ignorerais combien la terre est peuplée de crétins !

14:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.10.2011

Ecrire avec le retour des mortes saisons

L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.

L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.

J’ai allumé les grands poêles et la chaleur a fait fondre sur les vitres les premières étoiles de givre. Déjà deux semaines que les grands bohémiens des nues, le cou tendu vers l'ouest et vers le sud, ont traversé mon bout de ciel. Les Polonais disent Klucz, la clef, là où nous disons le V ou le triangle. La clef des grands espaces, de l'espoir de survivre ? La clef des chimères lointaines ? J'ai dans la pénombre d'un soir entendu cacarder leur désespérance.

La forêt, sur l’horizon tout proche, se dépouille un peu vite, avant même d’avoir revêtu convenablement ses habits de lumière. Dans les sous-bois tranquilles, on entend tomber les feuilles, un bruissement, comme celui que ferait une fine ondée. Il pleut des feuilles.

C’est encore la saison des multicolores, comme une sorte de soubresaut de résistance juste avant la bichromie des grandes intempéries. Du noir et du blanc. Le monde imprimé en négatif et l’œil endormi des hommes qui se reposera à errer sans conviction sur cet essentiel, sur cette mort sporadique, éternelle, des paysages.

Ainsi s’inscrivent les saisons au compteur de nos vies. Ecrire ces repères. Les mortes saisons sont les couloirs de l’écriture.

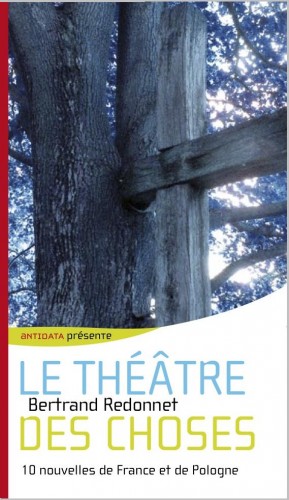

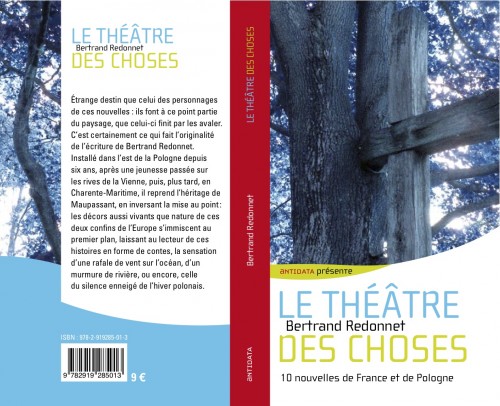

L’hiver dernier, j’avais écrit mes dix nouvelles du Théâtre des choses, ici même, sur ce bureau que la fenêtre regarde. Avec de la neige partout qui reflétait la lumière tantôt grise, tantôt bleue, tantôt gris-bleu du jour. Maintenant qu’elles sont devenues un livre, ces nouvelles, elles ne sont plus de chez moi. Elles ont coupé le cordon ombilical. Mais si je dis : Le Théâtre des choses, je vois toujours leur berceau initial, cette fenêtre, ce bureau, ces livres qui sont notre compagnie, cette chaleur diffuse des poêles, ce silence du village, ces oiseaux qui voltigent sur les branches gelées.

Ecrire, c’est dire. Après, c’est se souvenir de comment on a dit.

Pour la première fois, j’écrivais l'an passé avec la certitude que ce que j’étais en train d’écrire serait publié. Etait attendu. C’était d’un confort à la fois exquis et un peu angoissant. Même sans échéance précise, savoir que le fruit d’un travail qui, par essence, est profondément solitaire, est attendu, vous soulève un peu de votre chaise. Vous extrait un peu de vous-même, de la confrontation d’avec vous, comme si un regard en même temps que le vôtre suivait par-dessus votre épaule le fil de vos récits.

Cette année, avec la chaleur du grand poêle dans mon dos et toujours la même fenêtre devant moi, bientôt les mêmes mésanges se disputant un bout de lard aux noisetiers suspendu, la certitude que mon travail fera un livre est encore plus grande, et la difficulté aussi. Donc. Plus grande aussi parce que je ne pensais pas qu'un jour je signerai un contrat en bonne et due forme avant d'avoir terminé, voire à peine commencé, mon livre.

Car réécrire des contes et légendes pour le compte d’un éditeur qui n’est pas du tout un éditeur de littérature n’est pas chose très facile. L’embarras naît du refus de sombrer dans la vulgarité du salariat, dans l’alimentaire exclusif. Dénicher, quelque part, dans ce travail de commande stricto sensu, le plaisir de réécrire une histoire, une légende. Convoquer des mémoires ataviques et faire qu’elles se sentent bien chez moi. Et comme les modèles sur lesquels je m’appuie ont voulu rester le plus près possible de la transmission orale, trouver la juste mesure entre le coeur de l’histoire légendaire - car c'est ça la commande- et la liberté, quand même, de faire de la littérature qui me soit personnelle.

Presque une gageure. Mais écrire, simplement, n’est-ce pas déjà un pari avec soi-même?

13:18 Publié dans Acompte d'auteur, Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.10.2011

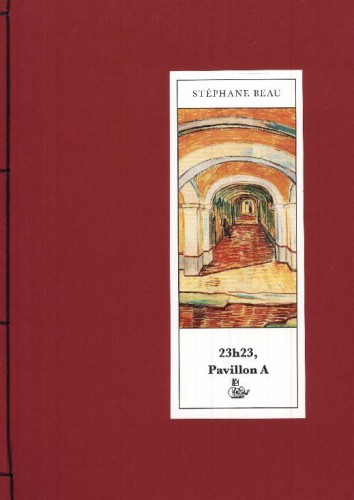

Stéphane Beau : Voyage au bout d'une nuit

C‘est un univers où l’angoisse règne en permanence. Je veux dire normalement, de fait et de raison d’être, ceux qui ont eu le mal heur d’y être un jour gracieusement invités à faire un petit séjour de rééducation autour des normes sociales comprendront au centuple.

C'est donc un tel univers et c'est celui du dernier opus de Stéphane Beau, 23h23, Pavillon A.

Mais l’écrivain est assez subtil pour nous introduire en ces hauts lieux de l’irréalité permanente avec une dimension supplémentaire d’irréalité. D’onirisme même.

A la faveur d’une étrange panne d’électricité, panne d’autant plus immatérielle qu’elle touche même les appareils qui ne puisent pas d’ordinaire leur énergie aux compteurs EDF, tels que les lampes solaires, les portables ou les radios-réveil, trois détenus se retrouvent soudain complètement seuls. Une solitude effroyable : plus un « malade », lits vides mais défaits, plus de personnel, plus rien, plus âme qui vive, sinon eux, et tous les objets du quotidien comme pétrifiés dans un instant de leur utilisation, un peu comme à Pompéi.

On prend peur. On se rappelle qu’au début, Georges, un des rescapés du silence et de l’obscurité, a entendu comme un sourd bourdonnement. On craint alors que le récit ne s’enlise dans une dimension convenue de fin du monde, soudain anéanti par des voyageurs intersidéraux.

On prend peur mais on est vite rassuré. Stéphane Beau a le talent de faire semblant de nous emmener vers un poncif, juste pour que son récit prenne corps et, déroutant, nous ouvre soudain des portes que nous n’attendions pas, celles de la profonde humanité de ces trois êtres mis en présence les uns des autres à la faveur d’un événement qui, d’essentiel, est en train de passer astucieusement au second plan.

Le personnage principal, ici, c’est le noir total, l’obscurité. Car c’est grâce à cette obscurité que se révèlent les personnages, aussi bien à eux-mêmes qu’à celui qui les suit, de pages en pages. Le négatif se fait photo, l’inerte se fait vivant, l’inhumain du début, malade, claudiquant, un peu misérable, prend toute sa dimension humaine, si forte, si désemparée et si chère à Stéphane Beau.

Récit désespéré ou message d’espoir ? Celui qui n’aime plus les hommes parce qu’ils les a trop aimés sans retour, oscille - forcément - toujours entre ces deux pôles contradictoires de l'impossible synthèse.

Comme dans Le Coffret. Il ne tranche pas la question. Il n’y a pas de question à trancher, d'ailleurs...Il y a, par-delà les faits, les lieux et les contingences, la quête toujours puissante d’un bonheur à notre dimension aléatoire.

On sourit aussi avec 23h23, Pavillon A. Dans une situation où tous les comportements peuvent être de mise, sauf peut-être le rire, Stéphane Beau écorche plaisamment les hit-parades de la littérature contemporaine…

Mais je ne peux vous en dire plus sans risquer de me fourvoyer… Parce que, in fine, l’écrivain nous quitte avec un petit air narquois qui semble dire : tout ça, mon vieux, tu vois bien que c’est ton imagination qui vient de le construire.

Il ne s’est rien passé.

Une invite à ne toujours dormir que d'un œil, à peine voilée, en tout cas réussie.

11:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.10.2011

Qu'est-ce que j'en sais, moi, de tout ça ?

Une guêpe s’est fourvoyée entre les plis et les replis du rideau de la fenêtre. Prisonnière, elle s’affole, cogne la vitre, bourdonne, vrombit, s’agite, s’arc-boute, enrage et tempête.

Une guêpe s’est fourvoyée entre les plis et les replis du rideau de la fenêtre. Prisonnière, elle s’affole, cogne la vitre, bourdonne, vrombit, s’agite, s’arc-boute, enrage et tempête.

L’enfant pousse un cri, repousse ses cahiers et ses livres, se lève d’un bond et appelle au secours :

- Une guêpe, viens vite ! Y’a une guêpe dans ma chambre ! Une grosse guêpe !

Je suis en train d’écrire un conte, de le réécrire plutôt. C’est l’histoire d’un enfant du Poitou, Jean, qui est si bête et qui fait tellement d’innommables conneries, qu’on le surnomme partout Jean le Sot…J’abandonne donc Jean le Sot à ses frasques et me dirige vers la chambre.

- Où ça ?

- Là. Tu vois pas ? Sur la fenêtre…

L’enfant est vraiment effrayée. Je tue l’insecte avec un chiffon. L’enfant pousse un soupir de soulagement, me remercie, se rassoie derrière son bureau et reprend livres et cahiers. Je jette un œil par-dessus son épaule : przyroda, la nature, l’environnement…

Bon.

Jean le Sot…Je me rassois aussi derrière mon bureau, dans l’autre pièce. Je regarde par la fenêtre. Il fait gris, les feuilles déjà marron se balancent entre deux coups de vent. Certaines viennent mourir sur la vitre où ruissellent les premières ombres du soir.

Jean le Sot a reçu l’ordre de sa mère d’aller à la foire de Lussac-les-Châteaux…

- C’est un peu dégueulasse ce qu’on a fait.

Je me retourne sur ma chaise pour voir l’enfant plus loin, dans le prolongement, par la porte ouverte de sa chambre.

- Comment ça ? Qu’est-ce qu’on fait ?

- On tue les animaux, comme ça, sans souci, d’un coup de chiffon… Hop ! C'est fini ! Mais on n’a pas le droit, en fait.

- Ben fallait la laisser dans ta chambre, alors, cette guêpe.

- Oui, peut-être.. Mais on tue et on n’est même pas punis… On n’a pas le droit, je te dis. Les animaux, c‘est des êtres vivants comme nous...

- Oui, bon, d’accord…Mais si elle t’avait piquée cette guêpe, hein ?

- Non … Je ne crois pas…Elle avait pas l’air méchante. T’aurais pas dû la tuer.

-T’en as de bonnes, toi ! Fallait pas m’appeler !

- C’est vrai…

L’enfant regarde dans sa poubelle à papiers où sans vergogne j’ai jeté l’insecte.

- Hé, imagine un peu qu’on aurait vécu à l’époque des dinosaures…On tue les animaux parce qu'on est les plus forts, les maîtres de la terre. Mais à l’époque des dinosaures, on aurait été comme des mouches et ils nous auraient bouffés tout crus, on aurait eu peur de tout… On aurait moins fait les malins. Tu crois pas ?

Je souffle, un peu agacé.

- Oui. Enfin, j’en sais rien.. C’est pas grave tout ça. Allez, fais tes leçons… Et puis, tu sais, les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, alors...C’est ça qui fait la différence, tu vois. Nous, on sait qu’on mourra un jour, alors on s’inquiète, on compte, on voit le temps qui passe vite...Mais les animaux, eux, ils vivent peinards, I s'en foutent de la mort parce qu’ils ne savent rien de tout ça.

- Qu’est-ce que t’en sais, toi ?

Oui au fait, qu’est-ce que j’en sais, moi ? Je me dérobe…

- J'ai lu ça un jour chez un écrivain.

- Lequel ?

- Malraux. Tu connais pas.

- Et il en savait quelque chose, ton Malraux ? Il parlait aux animaux ?

-Non, bien sûr que non. Il supposait.

L’enfant est perplexe.

- Alors, comme ça, les écrivains disent des choses qu’ils ne savent même pas ? J’espère que tu sais, toi, que c’est vrai ce que tu écris...Que tu racontes pas des bêtises comme ça.

- Heu…Bon, faut que je travaille.

Jean le Sot se rend donc à la foire de Lussac-les-Châteaux… Je n’y suis plus. Il m’ennuie, à la fin, ce Jean le Sot ! Je sors fumer une cigarette.

La nuit tombe sur les toits du village.

Y’a comme un brin de tristesse dans ce crépuscule brumeux. Mais c’est un brin de tristesse qui me fait sourire.

13:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.10.2011

Le Théâtre des choses

Plaisir d’être lu et plaisir d’en recevoir un nouvel écho, après ceux de Marc Villemain, d’Armelle Domenach, de Roland Thévenet et de Stéphane Beau.

C’est peu, vous me direz, quantitativement parlant. Mais ils sont de qualité, ces échos, ce qui est beaucoup et surtout essentiel.

Par ailleurs, Roger Vailland étant un de mes auteurs de prédilection, en particulier avec Les Mauvais coups, 325 mille francs et Ecrits intimes, je signale qu’Elisabeth Legros-Chapuis collabore à un excellent site dédié à cet auteur. Ici.

Et je saisis cette occasion pour dire brièvement que si Vailland est aujourd’hui quelque peu délaissé par les fines bouches de la littérature, c’est, en partie, parce qu’il a su déplaire aux libertins en étant communiste et aux communistes en étant libertin.

Deux redoutables antinomies sans doute.

Il n’en reste pas moins que la force humaine, désespérée, de ses textes conserve toute son intégralité.

Et puis, là-bas, dans mon lointain Poitou où, peut-être dansent comme ici les brouillards indécis de l'automne, Yves Revert me consacre également ce matin un article dans La Nouvelle République.

L'image envoyée par un ami vigilant étant peu lisible, l'article est disponible sur le site du journal, ici.

Me demande quand même si le jeu de mots du titre est fortuit. Car, dans tous les métiers que j'ai pu faire, j'ai quand même su éviter celui peu ragoûtant de gigolo ou, plus anodin, celui d'employé EDF.

En tout cas, merci à Yves Revert.

13:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.10.2011

Considérations non intempestives, récurrentes et dans un désordre organisé

MÉZIGUE

- Considérations bien ordonnées commencent toujours par mézigue.

- Considérations bien ordonnées commencent toujours par mézigue.

- Je me méfie des êtres cohérents. Ils sont immobiles. Tétanisés par l'effort.

- Chaque fois que j'ai voulu être cohérent, je me suis contredit. Comment pourrait-il en être autrement ? La totalité d’un être est d’abord chaotique.

- Un ami très proche, un jour aux prises avec les tourments de l'amour resurgi impromptu sous ses pas débonnaires, m'avait ingénument demandé, dans son désarroi, ma conviction du bonheur.

C'est l'absence de tourments, avais-je assuré.

Tout un programme. Mais ça ne l'avait pas beaucoup aidé. Au contraire.

- Un homme qui ne boit que de l'eau a des secrets à cacher à ses semblables" écrivait Baudelaire dans Les Paradis artificiels. Certes.

Mais un homme qui ne boit que du pinard dit tellement de conneries que c'est lui-même et tout entier qui se fait énorme secret, une sorte d'énigme parfois déroutante, parfois plate comme une limande.

Pour avoir longtemps et alternativement pratiqué les deux extrêmes, je sais de quoi je cause.

- Le désespoir ne frappe que ceux qui espèrent. Voilà une évidence que j’ai mille fois brassée dans mon cœur.

- Quand je séduis tout le monde, je suis certain de ne plaire à personne.

- La relation qu'on a à soi ne diffère pas de celle qu'on entretient avec le monde.

A moins que les deux ne soient fausses.

- Aucune valeur au monde ne peut exiger que nous nous endormions dans l'ennui.

Vient un moment où il faut, avec joie, larguer les amarres.

Même celles, et peut-être surtout celles, que nous pensions être ancrées le plus profondément en nous et par nous.

- Je vis dans une organisation humaine qui ne me convient pas. Cela suffit pour que je puisse affirmer sans erreur qu'elle est mauvaise.

Mon bonheur est alors forcément subversif.

Un parti pris.

- Je ne suis pas anarchiste : je me sens profondément anarchiste et je m'aime anarchiste.

- Les seuls gens avec lesquels je ne me suis jamais disputé sont ceux à qui je n’ai jamais adressé la parole, ni même le moindre écrit. Ces derniers étant de très loin les plus nombreux, j’en déduis mathématiquement que je dois avoir un très bon caractère.

Ce dont je me félicite.

- La fourberie consiste à ne dire vraiment ce qu’on pense que lorsqu’on ne pense vraiment rien.

- Ce qui me tourmente toujours : cette mathématique de notre modernité éclairée où l'espérance de vie qui n'en finit pas de s'allonger est inversement proportionnelle à l'espoir de vivre.

- Toute ma vie, j'aurai eu peur de la mort....

Me reste plus qu'à espérer n'avoir pas peur de la vie toute ma mort…

- Mes amis me comprennent mieux quand j'abonde dans leur sens.

Mes ennemis aussi.

- La laideur pour moi c'est quand l'éphémère dure.

- Quand les poètes se feront des voyous et les voyous des poètes, l'espoir aura peut-être une chance de changer de camp.

Pour avoir longtemps fréquenté les uns et les autres, je peux prédire cependant que ce n’est pas demain la veille !

POÉSIE

- Il n’y a que des pigeons cloués sur leurs perchoirs pour croire qu'un seul battement de leurs ailes puisse les projeter jusqu'aux nuages.

- Il n’y a que des pigeons cloués sur leurs perchoirs pour croire qu'un seul battement de leurs ailes puisse les projeter jusqu'aux nuages.

- La poésie c'est peut-être le monde sans ses fonctionnalités. Autrement dit, les fleurs sans la botanique, l'amour sans la gynécologie et la mélancolie sans la psychologie.

- S'il convoite de belles chaussures, hélas trop grandes pour lui, le poète est celui qui accusera la petitesse de ses pieds.

L'émoi est d'autant plus fort que la contrariété est insurmontable.

- Le poète est sans doute celui qui lit le monde avec le magma qu'il porte en lui. Les mots sont ses lampes de chevet.

Quoiqu'il arrive souvent qu'il lise et écrive dans le noir.

- On ne devient pas poète. On naît poète. Pas génétiquement bien sûr, ce serait effrayant et idiot.

On naît poète comme le chiendent pousse sur certains sols et certaines ruines et pas sur d'autres. Après seulement intervient le devenir : on laisse chanter ce poète ou on lui tord le cou.

- Le poète est souvent amoureux de l'impossible. Il n'est guère payé de retour.

- Je ne conçois de poésie que subversive.

C'est la lecture d'un parcours personnel. Conception réductrice ? L'histoire inclinerait en effet à ne me donner que très, très, partiellement raison.

- Le poète qui devient riche ou (et) qui compose avec les douloureuses compromissions sociales n'en cesse pas pour autant d'être un poète.

Qu'il en souffre ou non est du domaine de l'intime et, en dernier ressort, de l'éthique intime.

- La vie d'un poète est forcément en dents de scie, chaotique, décalée à l'intérieur, voire partout.

Ce qui ne signifie pas que toute vie chaotique soit celle d'un poète. Sans quoi les conditions pitoyables d'existence qui nous sont imposées n'auraient produit que des poètes.

- Je ressens la poésie comme étant très accessoirement une écriture et essentiellement un art de vivre. Encore une évidence qu'on se refuse à brasser. Bien évidemment.

ÉCRITURE :

- Je demande à mon écriture de me ramener chez moi, à mes lectures de me conduire chez les autres.

- Je demande à mon écriture de me ramener chez moi, à mes lectures de me conduire chez les autres.

Mais il arrive que les rôles soient inversés.

- Les imbéciles faisant les intellectuels et les intellectuels faisant les imbéciles se rejoignent souvent pour s'extasier devant un chef-d’œuvre.

- Un homme qui lit peut se dispenser d'écrire. Fort heureusement.

Mais un homme qui écrit et qui se dispenserait de lire serait comme un muet qui tenterait de s'égosiller.

- Il y a déjà quelque temps, à l’époque de mon Zozo, chômeur éperdu, j’avais reçu la lettre d'un éditeur qui disait vraiment : "J'ai parcouru votre manuscrit avec beaucoup d'attention..."

Y'a quand même des lapsus-oxymores qui mériteraient véhémentes corrections.

- L'écriture n'a pas de rôle en dehors de celui qu'elle s'assigne elle-même. C'est la lecture qui a un rôle social.

Et il n'y a là-dedans aucune dialectique de la poule et de l'œuf, tant il arrive souvent qu'on ne lise pas exactement ce qui est écrit.

- La belle écriture est celle qui a la précision d'une partition, celle qui ne prête pas à la cacophonie des interprétations.

Elle se situe donc par-delà le style, mais avec style.

- La littérature qui a des prétentions érotiques se met deux fois le doigt dans l'cul. Elle n'est en général ni littéraire, ni érotique.

- On ne nourrit pas de noirs desseins sur un écran blanc.

- Beaucoup d'écrivains, ou (et) d'artistes d'autres disciplines, ont un rapport baudelairien à l'environnement urbain. Interprétation distanciée de sa laideur et lecture poétique du désordre névrotique de la ruche.

Je ne conçois rien de la ville qui puisse m'émouvoir.

Mes sentiments sont essentiellement champêtres.

Néolithiques, presque.

- Un écrivain qui s'ennuie peut-il écrire autre chose que des choses ennuyeuses ?

- Certaine modernité toujours encline à câliner la langue dans le sens du bon goût, celui qui privilégie l'apparent au détriment de l'essentiel, commande que l'on dise désormais un tapuscrit.

Ira-t-elle jusqu'à qualifier quelqu'un de beau clavier ?

Je verrais bien aussi un écrivain déclarer qu'il a tapé son livre en un an.

Combien de livres a tapé Machin ? Qui a tapé tel roman paru chez un tel ? C’est un beau clavier, ce tapeur-là !

Une écriture tapée. Sans doute ne croit-elle pas si bien dire, la modernité.

- On écrit parce qu’on ne supporte pas de penser, d’aimer et de souffrir sans que tout le monde le sache.

L’écrivain n’est peut-être , in fine, qu’un bavard vaniteux.

- J’ai eu le malheur, il y a une trentaine d’années d’être détenu quelques jours dans une HP - après altercation avec les forces de l'ordre - dont je me suis évadé, la nuit, avec la complicité de quelques amis de mon acabit.

J’ai pensé à Kafka. Pour rien au monde je ne l’aurais lu à ce moment-là. On ne lit pas sa souffrance dans la souffrance, on n’écrit pas non plus sa souffrance dans la souffrance.

Inutilité et vanité du témoignage littéraire. L’écriture est un art à contretemps. Séparé de son propos.

ART

- Une étude sérieuse - je ne dis pas qu'elle fut utile - en est arrivée à conclure que quatre-vingt-dix pour cent des gens, dans l'intimité et par un réflexe encore inexpliqué, contemplaient les souillures laissées sur le papier après défécation.

- Une étude sérieuse - je ne dis pas qu'elle fut utile - en est arrivée à conclure que quatre-vingt-dix pour cent des gens, dans l'intimité et par un réflexe encore inexpliqué, contemplaient les souillures laissées sur le papier après défécation.

Difficile de trouver art plus primitif et plus unanime.

- Le cinéma est un art tributaire de la musique. Il ne sera donc jamais fidèle à ce qu'il prétend vouloir dire.

Dans vos situations - que vous ayez à les affronter ou à en jouir - avez-vous une musique derrière vous pour les faire plus authentiques et plus fortes encore ?

Que diriez-vous d'une musique qui aurait forcément besoin d'images pour transmettre son émotion ?

- Il ne me déplaît pas d'être considéré comme béotien.

Je n'ai jamais su vraiment ce qu'était un chef-d’œuvre.

Certains monuments jugés incontournables de la littérature m'ennuient profondément tandis que des hors-d’œuvre ont su me transporter.

En peinture, une croûte peut m'inspirer alors que je trouve la Joconde carrément moche.

En musique, je n'ai jamais pu écouter jusqu'au bout un grand classique, sinon peut-être Vivaldi.

En archi, sorti du gothique flamboyant, et encore, je ne connais rien.

En cinéma, c'est la catastrophe. Outre que je déteste la promiscuité des salles, ma prédilection irait aux westerns série B, avec des fourbes et des justes qui se canardent à qui mieux mieux.

AMOUR

- L'amour qui ne convoque pas chaque matin une muse à son chevet, sombre dans l'institution.

- L'amour qui ne convoque pas chaque matin une muse à son chevet, sombre dans l'institution.

- Dans le couple, quand un, ou une, décide de s'envoler vers des horizons plus grands, c'est un mort inachevé qui prend la parole. Un, ou une, qui "ne reconnaît pas le bien-fondé de son trépas".

- Quand on refait sa vie, selon l'expression bien mal consacrée, on ne refait strictement rien du tout qu'on aurait déjà tenté de faire. On ne fait que ce qu'on avait oublié de faire.

- Je ne hais personne, même pas mes ennemis, ça rend trop malheureux.

Je n'aime pas grand monde non plus, ça ne rend pas assez heureux.

- La fidélité en amour ?

Toutes les grandes passions amoureuses naissent pourtant d'une infidélité. Tout cela n’est donc que repères personnels sur parcours personnel.

POLITIQUE ET IDÉOLOGIE

- Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et buts d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.

- Je ne cherche pas à démonter les mécanismes et buts d'un système pour le plaisir intellectuel de démonter ou parce que j'aurais une certaine idée morale de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. C’est beaucoup plus simple, moins méritoire et plus ambitieux.

Je cherche à dénoncer, pour ma gouverne et en tant qu'acteur-témoin de cette époque, en quoi les multiples ramifications de ces mécanismes et de ces buts, sont des obstacles à vivre pleinement ma vie, telle de plaisir que j'estime qu'elle vaille la peine d'être vécue.

- Il ne s'agit pas pour nous-autres d'énoncer des choses nouvelles, d'annoncer une nouvelle théorie qui éclairerait la vie d'une lumière jusque là inconnue.

Il s'agit d'administrer un rappel obstiné contre l'aliénation ambiante, de faire savoir, ne serait-ce qu'en murmure, que nous sommes encore quelques-uns à ne pas être dupes et à ne pas vouloir mourir de notre défaite.

Il s'agit de dire encore et encore, après des milliers d'autres hommes, que la fumisterie ambiante est essentiellement caduque et non, comme voudraient le laisser bêtement croire tous les tenants du pouvoir et ses aspirants, l'histoire achevée.

A ce titre, nous n'avons ni adversaires ni amis préconçus. Nous n'avons que faire des soi-disant classes sociales. Car nous savons pertinemment qu'il y a partout des charognes et partout des hommes et des femmes préoccupés de l'intégralité de l'existence.

- L'Europe est une idée qui s'est imposée au capital de même que l'abolition des anciennes provinces de la royauté s'était imposée aux intérêts de plus en plus exigeants de la bourgeoisie révolutionnaire.

Je ne perçois donc dans tout ça aucune grandeur de vue dont puissent se targuer les hommes : est-ce que le berger conduit son troupeau dans un pacage plus dru et plus vaste pour faire plaisir aux brebis ou pour qu'elles lui soient d'un meilleur rapport ?

- L'idéologie est ce prisme déformant qui appréhende le réel de telle sorte qu'il puisse apparaître comme la preuve a priori du bien fondé de sa propre existence. Pour ce faire, le prisme s'évertue à remplacer la vie par l'abstraction non-vécue de la vie, à inverser tour à tour les causes et les conséquences, à maquiller les postulats en conclusions, bref à changer le magma en fumée.

- Le fondement de toute idéologie est la poursuite d'objectifs, clairement énoncés ou non-dits.

Ces objectifs une fois atteints, l'idéologie continue de bénéficier pour un temps de l'élan qui l'a portée jusque là. Elle atteint ainsi le point extrême de surbrillance au-delà duquel elle ne peut plus faire illusion.

Ce après quoi elle s'écroule d'elle-même sous les effets dévastateurs de son propre triomphe.

Si elle n'est auparavant clairement dénoncée et combattue, l'idéologie n'avoue donc son caractère fallacieux que dans sa réalisation.

- Le mot peuple est un mot en mouvement, un concept de l'irruption.

Il désigne des gens lassés des conditions faites à leur existence, de quelque horizon social qu'ils viennent et à quelque strate de la hiérarchie qu’ils appartiennent. Des gens qui prennent d'assaut les palais du mensonge, par les armes et par la voix, renversent les statues, brisent les interdits, voire coupent des têtes, parce qu'ils exigent que leur soit restituée la poétique initiale de leur vie.

En période de révolte, le mot peuple désigne l'instigateur et l'acteur de la mutinerie sociale.

En période de modus vivendi, il ne signifie qu'un terreau vague, un tas de fumier sur lequel guignent les politiques pour y ensemencer à bon compte et dans l'endormissement général les graines de leurs misérables ambitions.

- Au stade où nous en sommes du brouillage des cartes dans la conduite de nos vies, l'inversion est quasiment consumée entre le superflu et le nécessaire.

- Les grands bouleversements sociaux sont intuitifs. Leur pérennité, tout comme leur caducité, est discursive.

- Mai 68 : La honte d'exister soudain transformée en fierté d'être.

Le reste est verre d'eau dans lequel se noie l'affrontement discursif d'idéologies diverses.

- Le mensonge est bien sûr la vérité falsifiée, mais pas seulement.

L'évolution du pouvoir spectaculaire l'a conduit du subtil non-dit au mensonge délibéré, puis du mensonge délibéré à l'affabulation pure et simple.

Sous les applaudissements nourris, l'ignorance, la complicité ou la résignation intéressées.

L'affabulation allant crescendo, bientôt sera le délire.

- L'image, telle que critiquée par Debord et les situationnistes, atteint les dimensions de sa plénitude dans le discours officiel du pouvoir comme dans celui de tous ses complices, aspirants ou contemplatifs intéressés. On peut dorénavant assener des contre-vérités accablantes, des aberrations grotesques, des contresens ridicules à la barbe du monde entier et ne risquer pour autant qu'un petit murmure éphémère et indigné des chaumières.

Le spectacle à ce très haut degré d'insolence suppose que le mensonge soit tacitement admis de tous, dirigeants et dirigés, comme règle du vaste jeu de l'inversion du réel et comme projet commun d'une disparition de la vie au profit de sa représentation.

- Je ne compte pas assez de doigts aux mains, quand bien même les affublerais-je de mes orteils, pour dire le nombre de courtisans, d'imbéciles, de staliniens repentis, voire d’idéologues de la vieille droite, que j'ai pu croiser et qui, sans vergogne, faisaient l'éloge de la Société du spectacle ou du Traité de savoir-vivre, allant même jusqu'à se réclamer de la justesse de leur analyse.

Comme quoi la grenade situationniste est bel et bien et définitivement dégoupillée.

Comme quoi aussi la justesse d’une théorie devrait toujours être tue, tant elle éclaire le chemin de ses adversaires pour qu'ils la combattent et la tuent.

- Un politique qui serait pris de la fantaisie soudaine de ne pas mentir se retrouverait exactement dans la situation du coureur du Tour de France qui refuserait les intraveineuses. Peinant dans l'ascension, relégué en queue de peloton, zigzaguant lamentablement puis finalement contraint à l'abandon en dépit des encouragements pour la forme de deux ou trois excités Kronenbourg.

- Depuis Nietzsche et dieu, Les surréalistes et l'art, les situationnistes et le vieux monde, les numéristes et le livre traditionnel, je me méfie comme de la peste de ceux qui dissèquent prématurément les cadavres !

- La coexistence pacifique entre la planète, comme lieu de résidence des hommes, et l'idéologie de la croissance est absolument incompatible.

La lutte est permanente et ne peut s'achever que par la mise à mort de l'une des deux combattantes.

Le développement durable est un lapin exhibé de leur chapeau par les escamoteurs du capital en guise de modus vivendi capable de distraire l'attention et pour tâcher de camoufler un temps les douleurs de plus en plus stridentes de la contradiction.

Le développement du râble est un langage qui devrait être réservé aux éleveurs de lapins.

- Ce qu'on appelle écologie n'est que - mais c'est énorme - le reflet idéologico-politique, récupéré et réducteur, d'une exigence première : l'occupation humaine de la planète.

- La mondialisation, concept savamment flou pour le contribuable et pratique quotidienne du banquier, désigne en fait dans ses dernières extrémités, le jardin indispensable à l'âge triomphal du capital.

Cette ultime mainmise sur la planète pourrait s'avérer être le point de basculement, tout comme chez Clausewitz l'effort consenti par le conquérant lors de l'offensive à son point culminant, conduit à l'épuisement de ses forces-ressources, bientôt à son effondrement.

La survie d'un conquérant est cependant toujours fonction de ses nouvelles conquêtes, comme la sauvegarde d'un mensonge est toujours au prix d'un nouveau mensonge.

Les diverses tentatives de conquête de l'espace peuvent être lues comme la recherche de nouvelles richesses à extorquer au cosmos, de nouvelles poubelles à exploiter, voire d'intelligences à asservir.

En un mot comme en cent, comme le projet d'un recul encore plus lointain des clôtures de la croissance répugnante.

- Le rat est un commensal de l'homme, l'homme un commensal du capital.

Des richesses, des miettes et des poubelles.

Equilibre alimentaire trompeur : supprimer le capital ne supprimera ni l'homme, ni le rat. Supprimer le rat, tout le monde s'y attache. Supprimer l'homme, c'est en très bonne voie.

- Pris d'une douloureuse crise existentielle, le site Internet d'une collectivité départementale a titré un jour : A quoi servons-nous ?

Les vraies questions sont souvent posées par inadvertance.

- Même peu reluisante, la crise de foie d'un alcoolique est toujours moins grotesque que la crise de foi d'un catholique.

- Nietzsche est mort.

Signé Dieu

- Si nous vivons le triomphe des idéologies libérales capitalistes, le regain de vigueur de la calotte et le répugnant retour de toutes les valeurs les plus aliénantes pour l'intelligence et la liberté humaines, ce n'est pas au génie des pouvoirs en place que nous le devons mais bien aux systèmes - aujourd'hui déchus - qu'on avait installés un peu partout, principalement en Europe, sous le nom usurpé de "communisme".

C'est en mettant en avant ces faux exemples, en taisant leur sédiment historique et en les introduisant ainsi dans la tête de leurs moutons comme ayant été la réalité du communisme, que le capital et la finance font perdurer leur domination et continuent d'étrangler la vie des hommes par amalgame.

Et pour très longtemps encore : tant qu'il restera un seul de ces communistes-là et un seul de ces prétendus adversaires de ce communisme-là, amusant la galerie chacun avec son usurpation d'identité.

Après, c'est inéluctable, les générations réécriront le mot tout neuf.

Mais pour tout dire, je m'en fiche.

Longtemps que je serai ailleurs.

De l'autre côté des pissenlits.

- Les pommes sont les fruits de la discorde, les poires ceux de l’ordre libéral.

- Depuis quelque temps, des nouvelles enfin humaines et rassurantes sur le front de la crise financière : Strauss Khan avait sauté, en levrette et en chaussettes paraît-il, une soubrette du FMI, ce après quoi, il fut accusé d’avoir violenté sexuellement une dame, femme de chambre de son état, et, dans le même temps, une écrivaine qui, à mon avis, d’écrivaine n’a que le nom - et encore faut-il mépriser profondément la profession pour affubler cette bonne femme de ce titre - assure qu’il a tenté de la violer.

Ça fait beaucoup, tout ça… Les contribuables, eux, s’amusent névrotiquement des faits divers, espèrent de tout cœur que les orgasmes volés ou qu’on a voulu voler seront remboursés au prix fort, ce après quoi, tranquilles et débonnaires, ils baissent le nez et s’en retournent à leur occupation favorite : renflouer les banques.

MÉTAPHYSIQUE ?

- L'impensé n'est pas l'impensable. Mais je comprends que beaucoup de monde puisse être intéressé par l'amalgame.

- L'impensé n'est pas l'impensable. Mais je comprends que beaucoup de monde puisse être intéressé par l'amalgame.

- Ce qui n'existe que dans mon imagination existe bel et bien et participe de ma vie réelle et des moyens que j’ai pu choisir pour la vivre.

- L’imagination est une autre dimension du réel. Par-delà cette imagination sont les inconnues que j’appellerais volontiers, n'ayant pas d'autres concepts à ma disposition, les abstractions vécues.

- Ce que nous appelons le réel n'est qu'une dimension de nos possibilités.

- L'éternité est une dimension de la poésie confisquée, dénaturée, désamorcée par les religions et leur dieu omnipotent.

L'éternité, au regard de l'univers, n'admet pas d'être régentée. Admettre Dieu, c'est admettre une fin arbitraire, entendue comme objectif et limite, à l'éternité poétique, au même titre que d'admettre comme souveraine la seule matière connue des hommes comme principe fondamental de l'éphémère.

Le matérialisme et le déisme sont deux garde-fous complices d'une même tentative de conjuration de l'angoisse de l'impensable.

- Si notre galaxie compte des millions et des millions d’étoiles, qu’elle est elle-même accompagnée de millions d'autres galaxies qui comptent chacune des millions et des millions d’étoiles et qu'à son tour chacune de ces millions de millions d'étoiles nourrit un système équivalant à notre système solaire, alors j’imagine que cette grandeur, même purement physique, touche de près à l'éternité, telle que je la conçois. Supposer ou admettre que l'homme, en tant que composant de l'univers, participe forcément de cette éternité est cependant du strict domaine de l'idéologie de la mort-tabou.

- Les synonymes sont les faux culs du langage. L'intangible n'est pas l'immatérialité tout comme la matérialité n'est pas forcément tangible.

- Je ne prétends pas que la pensée possède une logique autonome dans son rapport à la vie. Je ressens confusément qu'il y a une abstraction vécue, de l'intangible dans la vie et vice-versa, que les matérialistes redoutent et qu'ils qualifient de mysticisme, d'idéalisme, de religiosité, de métaphysique et autres plaisants euphémismes/dérobades.

- Que vaut un penseur matérialiste qui ne sait dire, sinon par une suite de spéculations d'ordre clinique et cervicale, l'organe de sa pensée ?

Au mieux, il vaut un gourmet sans papilles, au pire un libertin sans orgasme.