12.11.2013

11 novembre polonais

En septembre 1992, pour tout dire le dimanche 20, jour d’un certain référendum sur le traité de Maastricht et deux-centième anniversaire de Valmy, j’écrivais sur ma guitare une chanson :

Qu’il soit noir, qu’il soit rouge,

En berne ou qu’il pavoise,

Quand bien même s’rait-il bleu et parsemé d’étoiles,

Un drapeau dans ses plis a toujours en réserve

Une salve pour ceux qui ne veulent pas saluer.

Pour peu qu’on se souvienne des charniers de l’histoire

Là où les étendards glanent leurs jours de gloire

Sur les corps en charpies de soldats inconnus

Quand la connerie humaine s’est faite une vertu

Pour peu qu’on se souvienne… etc., etc.…

Minuscule œuvrette d’un moment d’humeur, la chanson est bien sûr tombée aux oubliettes avant même d’être peaufinée, tant il est vrai que ce qu’on écrit comme ça, au pied levé, sur trois ou quatre accords, vous semble, une fois le temps écoulé et l'humeur sensible retombée, d’une naïveté déconcertante.

Minuscule œuvrette d’un moment d’humeur, la chanson est bien sûr tombée aux oubliettes avant même d’être peaufinée, tant il est vrai que ce qu’on écrit comme ça, au pied levé, sur trois ou quatre accords, vous semble, une fois le temps écoulé et l'humeur sensible retombée, d’une naïveté déconcertante.

Blague à part, ceci vaut sans doute également pour la moitié des textes de ce blog. Car il ne faut pas croire que ce qui s’inscrit en pattes de mouches volatiles dans ce vaste souk que constitue la foison des blogs et sites ne s’envole pas aussitôt dit dans les nuages du dérisoire et du nul et non-avenu. D’ailleurs, digression pour digression, quand on parle de blogosphère, le seul élément à peu près véritable, métaphorique, qu’il faudrait retenir du concept, c’est qu’effectivement ça tourne en rond sur soi-même. En 24 heures souvent. Ça donne le tournis, ça grise un peu ; c’est peut-être pour ça qu’on y reste. Mais il ne faut pas pour autant se vider la tête au point de croire qu’on fait œuvre de quelque chose. Il n’y a rien de pire, si ce n’est la maladie mortelle qui soudain vient à vous frapper, que de prendre les effets de son ivresse pour ceux du réel.

Donc, la chansonnette…

La parole sans le cerveau rétorque à ces couplets approximatifs : c’est justement pour faire en sorte que les drapeaux ne soient plus les emblèmes des catastrophes guerrières et du sang versé que l’Europe s’est regroupée sous une seule bannière.

C’est là voir le monde comme le voit le pigeon, à l’aune de sa seule volière. Car depuis que l’Europe est Europe, dans combien de champs de bataille a-t-elle trempé le glaive ? Pour moi, la mort, qu’elle soit distribuée en Syrie, en Lybie, au Mali, en Afghanistan, en Bosnie, en Irak ou devant ma porte, reste la mort. Et ce n’est pas parce que l’on ne s’étripe plus guère sur les rives du Rhin ou sur les plaines d’Europe centrale et de Belgique, que le drapeau bleu aux étoiles jaunes n’est pas déjà souillé par le sang.

Ce n’est pas un hasard si cette Europe s’est affublée d’un drapeau avant même d'avoir dépassé le stade de l’Idée ailleurs que dans une monnaie, des marchés et la distribution tous azimuts de subventions, avant même que n’émerge chez les individus dont elle est peuplée une once de sentiment citoyen et européen.

Il ne me viendrait pourtant pas à l’esprit de mettre en place le toit de ma maison avant d’en avoir creusé les fondations et élevé les murs.

Comme quoi un drapeau, c’est d’abord une vitrine qui camoufle le désert d'un fonds de commerce.

Cette ébauche de chansonnette et cette histoire de drapeau me reviennent donc toujours en mémoire, ici en Pologne, aux alentours du 11 novembre. Dans les campagnes en effet, aux portes et aux fenêtres d’une maison sur trois ou quatre, flotte au vent brumeux le drapeau blanc et rouge.

Cela me met mal à l’aise. Il y a, dans un drapeau qu’on arbore comme ça, chez soi en plus, toute l’arrogance d’une appartenance à quelque chose dont ceux qui n’arborent pas sont exclus. Il y a de l’agressivité. De la fierté hargneuse. J'ai toujours ce sentiment et je fredonne alors la mélodie de la chansonnette avortée.

Pourtant, là, je fais des efforts pour relativiser mon aversion : car il me faut intellectuellement passer en revue une histoire qui ne m‘appartient justement pas. Il me faut repenser au 11 novembre 1918 en tant que date de l’écroulement des Empires centraux et de la renaissance de la Pologne rayée des cartes depuis 1795. Il me faut dès lors bien prendre conscience que je suis ailleurs, que cet ailleurs se veut ce jour-là ostensiblement rouge et blanc parce qu'il a été décrété Fête nationale.

Que, par-delà la fin de la plus sanglante guerre de l’histoire, on veut célébrer ici la fin d’une occupation de plus de 120 ans et la résurrection de la notion même de Pologne.

Alors, je fais une exception et je me dis que ces drapeaux qui flottent sont ceux de la fin d’une souffrance et le bout d’un interminable tunnel.

Mais, apercevant en même temps sur les champs, des paysans qui travaillent, qui hersent, labourent ou roulent du fumier, eux qui n’oseraient seulement pas toucher à un manche de binette ou de fourche un quelconque dimanche, jour du Seigneur, car le curé le leur défend fermement du haut de sa chaire, je me dis aussitôt que tout ça, la mémoire, la célébration, les couleurs, le souvenir, l’honneur des patriotes-résistants polonais tués aux cours des insurrections de 1830 et de 1863, la diaspora du IXe siècle et du début du XXe, c’est du pipeau, du chinois, dans la caboche du paysan qui n’a d’yeux que pour ce qu’il ne verra jamais : le ciel que lui vend l'abominable clergé !

Toujours, donc, cette vitrine sur un fonds de commerce non achalandé. Une couverture.

12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.11.2013

Le mythe décisif

Albert Camus aurait eu cent ans aujourd’hui même.

Cet anniversaire fictif m’inspire cette pensée apparemment absurde et tout à fait personnelle :

L’esprit humain patauge dans l’erreur et la confusion parce que depuis des siècles et des siècles les hommes qui croient en dieu et l'honorent le font d’aussi grotesque façon que ceux qui le rejettent et le conspuent.

09:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.11.2013

L'éducateur éduqué

Elle dit comme ça, en refermant son cahier :

Elle dit comme ça, en refermant son cahier :

- On a fini les chapitres sur la Préhistoire. Lundi, on va commencer à étudier l’Antiquité.

Ça m’intéresse, ça. Je suis tout ouïe.

- Et qu’est-ce qui différencie les deux périodes ?

- L’art.

Je hoche dubitativement du chef en pinçant le bec, un peu à la manière sérieuse et suffisante du professeur qui engage l'élève à développer son propos :

- J’aurais dit l’écriture, plutôt...

- Pffft ! C’est parce que tu écris, qu’elle moque.

- Pas du tout. Car dis-donc, on ne vous a pas parlé de Lascaux au cours de tes leçons sur la Préhistoire ?

- Si. De Lascaux et des grottes d’Altamira en Espagne. Du Mexique aussi.

- Et ce n’était pas de l’art, ça ?

- Pas vraiment.

J'ouvre des yeux scandalisés.

Ce que voyant, elle enfonce joliment le clou.

- Parce que ce n'est qu'à partir de l’Antiquité que les hommes ont commencé à faire consciemment, volontairement, de l’art. C’est comme ça qu’on sépare la Préhistoire de l’Antiquité.

- Ah bon ?

- Dans la Préhistoire, les hommes n’avaient pas conscience d’être des artistes. C’est nous, de très loin, qui appelons cela de l’art, mais pour eux, ça n’en était pas. Ils faisaient ça pour autre chose. Regarde Lascaux, justement : que des animaux. De la nourriture, quoi.

- Et l‘art c’est quoi, alors ?

- C’est faire de l’art pour le plaisir et la beauté de l’art.

Je réfléchis. Ce n’est pas bête du tout, ça…

Et je me demande tout à coup si je n’ai pas un début de réponse à une question qui me turlupine depuis toujours. Comment des hommes qui n’avaient pas de liens entre eux, qui n’étaient fédérés ni par un langage, ni par une religion, ni par un Etat, ni par une idéologie, ni par une autorité quelconque, pouvaient-ils peindre à peu près les mêmes choses, en Dordogne, au Mexique et en Espagne ?

Parce qu’ils étaient fédérés par la nécessité primaire ? Par le langage de la survie ? Par les exigences universelles du ventre ?

C’est toute la définition de l‘art que remet en cause ce satané cahier d’histoire !

L'art, ce serait d'abord une intention.

Dira-t-on, par exemple, dans quelque 20 000 ans - s’il est encore debout - que le viaduc de Millau qui enjambe la vallée du Tarn, c’était de l’art ?

Alors qu‘il s’agissait de faire circuler plus rapidement les marchandises entre Clermont-Ferrand et Béziers.

Un investissement. Ni plus, ni moins.

09:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.11.2013

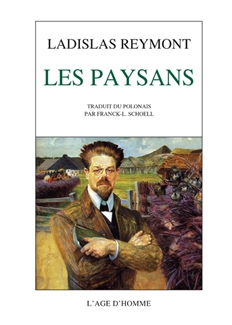

Les Paysans

Les deux livres - sur environ soixante lus ces dernières années - qui m’auront le plus impressionné (dont un est encore en cours de lecture) portent le même titre : Les Paysans.

Les deux livres - sur environ soixante lus ces dernières années - qui m’auront le plus impressionné (dont un est encore en cours de lecture) portent le même titre : Les Paysans.

Coïncidences ?

Il n’y a pas de coïncidences dans nos amours de lecture, pourtant.

L’un est de Balzac, l’autre de Reymont, prix Nobel 1924, titre polonais original Chłopi.

Et pourtant ce sont deux livres de style et d’approche fondamentalement différents.

Ils ont cependant en commun d’être, sous une fausse identité romanesque, des études de mœurs et de société d’une époustouflante acuité et telles qu’un sociologue, un philosophe, un romancier, un ethnologue ne pourront jamais en produire.

Ces deux livres sont d’une autre dimension de la littérature ; dimension à laquelle peu de plumes ont su, savent et sauront sans doute atteindre.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.10.2013

Requiem

Parfois la nuit à mon oreille murmurent des noms et des visages.

Parfois la nuit à mon oreille murmurent des noms et des visages.

Celui-ci était un frère. Il avait entre mes bras posé l’harmonie d’une guitare rustique.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci était un oncle. Il avait de son monde tranquille fait un jardin de fleurs, d’arbustes et de parfums multicolores.

Ma main sur son épaule.

Celui était un ami, un grand ami, un lecteur acharné, un bouquiniste, un qui levait le poing, qui toujours marchait sur les bas-côtés mais dont le cerveau exaspéré finit par s’assombrir jusqu’à la confusion.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci était Le grand ami, celui qu'on ne rencontre qu'une fois, bouffeur de curés et pourfendeur du monde, combattant, intègre, solide, courageux jusqu’à la folie suicidaire et…

Ma main sur son épaule.

Celui-ci était un camarade, un prolo révolté, un joyeux fêtard, un noctambule, un généreux.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci fut mon premier éditeur, un anar de la vieille école, un barde, un moustachu gaulois.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci imprimait et, quand il n’imprimait pas, noyait son éternel chagrin dans des verres qui tremblotaient de plus en plus entre ses maigres doigts.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci ne parlait pas ma langue, revenait de loin, souriait et blaguait, m’avait accueilli bras et cœur ouverts pour que son pays de neige et de vent soit également un peu le mien.

Ma main sur son épaule.

Celui-ci, d’une autre langue aussi, m’avait guidé pour reconstruire ma maison, enfoncer des clous et aligner des plafonds.

Ma main sur son épaule.

Je soulève un pan de rideau au-dessus de ma tête. Je vois la nuit et la grande ourse et, un peu plus haut, juste au-dessus des toits incertains de la ferme d’en face, l’étoile du Nord.

Alors leurs noms et leurs rires se bousculent sur le silence de ma mémoire.

Ils sont là où je vais. Ils ont fait ce que je redoute tant de faire et le monde continue de tourner sur son absurde temporalité.

Ils ont dans mon cœur rendu envisageable l'inenvisageable grand saut.

Pourtant, eux aussi, redoutaient. Je me souviens…

Maintenant, ils savent.

Mais sans doute - épouvante suprême - ne savent-ils pas qu'ils savent.

13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.10.2013

L'exil et le pognon

Le regard que l’on porte sur soi n’est bien évidemment jamais le bon.

Et comme je n’ai plus guère de vie sociale, je ne reçois plus guère de regards portés par la ruche sur mon individu.

C’est donc par l’écriture que je communique avec le monde. Une communication à sens unique.

Le regard que l’on jette sur le monde est compliqué. Il cherche midi à quatorze heures. Il bafouille, suppute, spécule, s’indigne et j’en passe.

En vivant un exil, j'ai appris que ce regard critique est souvent un exutoire, un subterfuge pour éviter d’avoir à en jeter un véritable sur soi-même. Il faudrait commencer par se dire que le monde objectif n’existe que par le regard que nous lui portons et par ce que nous portons en nous. Qu’il n’existe aussi, dans sa force coercitive, que par les multiples concessions contraires à notre désir que nous lui faisons.

Car combien de méchants réclament-ils un monde qui soit bon ? Combien en ai-je vu, connu, côtoyé, de ces criards contre le monde injuste, de ces défenseurs de la veuve et de l’orphelin et qui, dans leur propre vie, se montraient radins, mesquins, âpres au gain, gagne-petit et pas généreux pour un traître sou !

Qui s’intéresse à ses sous, ne s’intéresse guère à l’humain et vice-versa, c'est bien connu. Et pourtant ! Combien de généreux poètes, de désabusés du dimanche, de désinvoltes de la plume ou de la parole, ne comptent-ils pas leurs sous, dans leur coin, avec la fièvre de l'angoisse du manque et l'hystérie d'Harpagon ?

Ah, les sous ! C’est comme la météo, les sous : un sujet futile. Pfft ! Recouvert, en plus, d’un fort tabou. Demander à quelqu’un combien il gagne, c'est aussi indiscret et malpoli que de lui demander avec qui il couche.

C’est d’ailleurs en dire beaucoup sur le comment il couche…

C’est, je m’en suis rendu-compte, une des raisons pour lesquelles je me sens bien en exil, malgré l’incontournable appel des racines.

Le regard que je jette aujourd'hui sur la France, côté finances, côté porte-monnaie, est exécrable jusqu'au dégoût. C’est le mien. Lié à ma propre histoire.

Toute ma vie, j’avais été tracassé par les sous. Plus exactement par leur absence. J’avais toujours emprunté dix sous à Pierre pour en rembourser neuf à Paul et ainsi de suite. Une suite d’expédients de plus en plus étrangleurs. Jusqu’à l’angoisse.

A tel point que les dernières années passées en France, épouvanté, je n’ouvrais même plus mes lettres officielles, banque, procès verbaux de stationnement ou autres, arriérés d’imposition, notes de téléphone et tutti quanti. J’avais un tiroir qui regorgeait de courriers tout neufs, vierges, aux tampons tous plus vindicatifs les uns que les autres et que je réduisais au silence et à l’impuissance en poussant le mépris jusqu’à ne les plus décacheter.

Alors, dans mon souvenir, c’est ça aussi, la France. Une horde de chacals toujours à mes trousses ! Des vols sinistres de vautours au cou décharné toujours prêts à becqueter les derniers lambeaux de mon portefeuille en décomposition. Un pays chafouin, avec toujours un avorton autorisé par la loi ou le règlement pour vous faire les poches.

J’ai tout envoyé valdinguer.

Et je me suis retrouvé tranquille, apaisé. Dans un pays où je ne dois rien, où on ne me demande pas ce que je fais, comment je vis, la largeur de ma maison, le nombre de pièces que j’habite, la superficie de ma cour, comment je me chauffe, si je rends tel ou tel service rétribué ou non, si j’ai une télévision, un poste de radio et quelle était la profession de ma grand-mère.

Qu'on me comprenne bien : je ne dis pas que la Pologne et les Polonais sont plus détachés des "coercitions argentières" que la France et les Français. Je dis que c'est ainsi que je les vis. Point.

Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas de souci d’argent. On ne me harcelle pas. Je n’y pense jamais. J’en ai pour manger, m’habiller, acheter des clopes, me promener et vivre avec ma famille. J’en ai assez pour vivre en bonne intelligence avec le monde qui m’entoure.

J’ai réduit les sous à leur impuissance congénitale. Je les ai remis à leur juste place d’outils, même si, par principe, j’ai publiquement fait la guerre à un mesquin qui m'en devait deux ou trois, me les doit encore et me les devra sans doute toujours, parce que ce mesquin-là tenait un discours public contraire à ses pratiques privées.

Le facteur ne vient jamais salir ma boîte aux lettres de feuilles roses, vertes, marron avec en bas l’impérieuse sommation avant poursuites : SOMME A PAYER.

Oui, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, la France, mon pays, notre pays, est un pays de racketteurs avides. Racketteurs de pauvres, un pays de pousse-à-la-misère, un pays de chicanes. Avec des légions de roquets aux dents pointues, toujours prêts à vous mordre le mollet si vous ne déliez pas bourse dans les huit jours qui suivent.

Tout cela pour votre bien, évidemment. Pour votre sécurité et pour que la nation soit en bonne santé. Exactement comme le gangster qui rackette un établissement de nuit en échange d’une protection contre d’autres éventuels bandits ou petits malfrats sans scrupules !

L’exil, là-dessus, est un havre de paix. Côté argent, on ne se sent concerné que par ce qui nous concerne vraiment.

C'est-à-dire par pas grand chose.

08:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.10.2013

Humains trop d'humains...

C’est pénible.

Tout y truqué, artificiel, combiné, mensonger, inconfortable, pollué, agressif, - angoissant même -, comme si les hommes en avaient marre d’exister et ne trouvaient rien de mieux pour exprimer cette lassitude que de s’enfoncer un peu plus dans le sinistre et la parole forcément désespérante.

Je me demande souvent pourquoi.

Certes, toutes les époques ont eu leurs difficultés, leurs terreurs, leurs épidémies et leurs guerres dévastatrices, mais justement, quelles leçons et quelles connaissances a retirées l’humanité de cette kyrielle de malheurs et d’infortunes ?

Un esprit sain serait en droit de se dire que l’expérience des siècles aidant, l’humanité devrait poursuivre sa route de progrès en progrès et s’acheminer depuis la nuit des temps vers un avenir de plus en plus radieux.

Il apparaît donc qu’il n’en est rien. Que plus les connaissances s’aiguisent sur tous les sujets de tous les domaines, que plus le droit s’étend aux populations, plus les libertés sont exigibles par chacun et pour chacun, plus la masse difforme des bipèdes colonisateurs de la planète glisse vers le non-sens et que le malheur des gens est de plus en plus prégnant.

Un scientiste me rétorquera, sans doute en faisant fièrement trembloter sa barbichette et en se poussant du col, que l’espérance de vie de Cro-Magnon était de trente ans à peu près et qu’en 2013 les centenaires sont légions. Que la connaissance, l’hygiène, la médecine, la chirurgie et tout et tout, font la mort sans cesse reculer !

J’en conviens.

Mais que vaut un monde où l’espérance de survivre est inversement proportionnelle à celle de vivre ? Le progrès se résumerait-il à une fabrique de vieillards de plus en plus vieux sans les faire passer par les allégresses de la jeunesse ?

L’avancée humaine en serait vraiment une si l’espérance de survie était en constante progression, naturellement accompagnée du bonheur d’exister. C’est ça qui lui donnerait un sens. Et seulement ça. Ce n’est pas vers l’espoir de plus en plus probable d’être vieux que devraient regarder les hommes, mais vers celui de rester jeunes de plus en plus longtemps.

Espérance de vie ? Mais qu’il y a-t-il d’espérance dans ce que j’entends ? Tout n’y est que tricheries et lamentations !

Ou alors, - car comme vous sans doute j’espère bien vivre le plus longtemps possible et qu’aucune maladie ne vienne interrompre brutalement mon voyage - c’est que l’individu diffère radicalement du groupe et que le bonheur individuel n’a de commun que le mot avec le bonheur collectif.

Ce qui est fort envisageable.

Et ainsi tourne en rond la boule bleu habitée - très récemment en considération de son âge - par ses fauves qui, eux aussi, tournent en rond.

Le généticien Jack Harlan, spécialiste de la biodiversité, affirme qu’une des causes de la révolution néolithique - abandon progressif de la cueillette, généralisation de la sédentarisation, domestication des animaux et des plantes et essor de l’agriculture - fut une surpopulation soudaine.

Avec le néolithique, survint le groupe, le village, la communauté, et enfin l’Etat et son inévitable corollaire, la guerre. C’est-à-dire la mort.

Et cela ne laisse guère d’espoir à l’espoir. Car pensez que nous étions 1 milliard en 1815 et que nous sommes à présent sept milliards à réclamer de cette petite boule bleue qu’elle nous nourrisse et nous fasse vivre.

Six milliards en deux cent ans ! Une reproduction aussi époustouflante que celle de ces bactéries qui se coupent en deux, se multiplient ainsi de manière exponentielle et jusqu’à l’infini…

Je ne suis pas certain, moi qui ne suis ni ethnologue, ni paléontologue, ni sociologue, ni archéologue, ni « humanologue », qui ne suis rien et qui ai donc la liberté de penser sans que mon imagination ne soit bridée par les rigueurs des paramètres et l'exigence de la démonstration, que la planète puisse contenter longtemps cette frénésie de la multiplication.

Elle a, elle aussi, ses limites.

Et c’est peut-être aux approches vaguement pressenties de ces limites que l’humanité s’affole, se contredit, s’espionne, s’angoisse, se ment, triche, se tord dans toutes espèces de tourments, sentant l’incompatibilité grandissante entre elle et son habitat planétaire.

La révolution qui attend ceux qui nous succéderont risque d’être cataclysmique ou sera la dernière.

Comme pour les dinosaures. Ce n’est peut-être finalement ni leurs gigantesques flatulences bourrées de méthane, ni un météorite surgissant des fins fonds des espaces universels qui leur signifia leur congé, mais, la surpeuplant au point de la fatiguer à l’extrême, la planète elle-même.

Qui sait ?

Pas vous ?

Moi non plus, remarquez bien…

Illustration : Maison que j'ai prise à la sortie de mon village, aux lisières de la forêt, et qui m'évoque beaucoup l'habitat néolithique

12:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.10.2013

Voyage

Même si plus d’un, l’’aile rompue et du sang plein les yeux, mourra, ils savent que le leitmotiv des saisons qui chavirent les ramènera au point d’un éternel départ.

Ils naviguent entre les nuages et sur un demi-cercle du temps et de l’espace.

Perchés sur les bosquets de la Pologne orientale, à quelques coups d’ailes des steppes de Russie, se souviennent-ils des rivages ocre jaune de l’océan ou de la luxuriance d’une forêt tropicale ? Se rappellent-ils ces climats comme des ports d’attache ou comme les points de chute d’un exode forcené pour la survie ?

Je peux les regarder et les écouter des heures et ne puis alors éviter de leur prêter mes songes, à des siècles de la critique facile de l’anthropomorphisme, dont je me fous, dans ces instants-là, vraiment.

Et mon esprit navigue alors d’eux à moi et aux autres. Aux gens que j’ai croisés et qui de leur vie avaient fait un vagabondage perpétuel, de l’espoir à l’angoisse, du bonheur à la détresse. Comme à ceux, hélas beaucoup plus nombreux, dont le seul horizon, réduit à un point vide d’émotions, tenait lieu de vérité définitive.

Ceux qui savent tout et mieux que quiconque.

Il y a des passerelles inconnues entre la vie et la vie. Poétiques encore. J'appelle "poétique" ce qui laisse rêveur par-delà les froides contingences d'un monde scientiste et convaincu de sa justesse.

J’ai beaucoup de respect pour ces voyageurs ailés, par-delà tous les froids arguments de l’ennuyeuse raison.

J’ai repéré le rouge-queue. Chaque année, il revient en avril et se glisse dans le même tout petit trou de mon vieux bâtiment. Chaque année, il se perche là, sautille là-bas, pérore ici, gazouille plus loin, picore un bourgeon du même sorbier. D’où vient-il et quelle mémoire l’anime ? Sa mémoire s’appelle-t-elle paysages ou conservation de l'espèce ?

Mon pays à moi, ce sont d’abord des paysages et un chant. Une langue. Des mots. Douceur et tendre mélancolie. Du vent sur les marais, des peupliers qui frémissent le long de lourds canaux, des livres lus, emportés avec moi ou reçus depuis.

Quand ce sont des hommes, ce n’est déjà plus un pays.

C’est un lieu.

Commun, jusqu’à la «dépoétisation» de l’éternel retour des petits voyageurs posés sur mon jardin.

08:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.10.2013

La langue

La parole qui ne maîtrise pas le langage a les charmes trébuchants de la parole enfantine.

Pour mettre à profit ce que je sais exprimer en polonais, il me faut des sujets simples, immédiats, pratiques, des sujets qui ne sont pas sous-tendus par de grandes préoccupations.

Ce n’est certainement pas demain la veille que je vais me mettre à disserter sur Schopenhauer !

Dès lors, avec un autochtone, je parle forcément de choses très courantes et je m’aperçois que j’utilise souvent, très souvent, les mêmes expressions. Puisque la météo est cataloguée par tout le monde comme le plus futile des propos, elle revient souvent dans ma conversation étriquée. Sauf que moi, elle m’intéresse, la météo. A plus forte raison ici, où elle est exceptionnelle et quand elle est considérée par un natif.

S’exprimer dans une autre langue, celle-ci étant particulièrement ardue, demande, comme je l’ai déjà dit, que je dessine d’abord en français dans ma tête ce que je veux dire. Et j’ai de petites clefs qui ouvrent plaisamment le débat. Une de ces clefs m’a été donnée, une fois, par une vieille dame qui ne connaît pas un mot de ma langue et qui avait tout à coup entamé sa discussion par un à propos de, très bien prononcé. J’avais été estomaqué avant de comprendre que ce à propos de était une locution passée dans la langue polonaise, comme cul-de-sac, par exemple, est passé dans la langue anglaise. Et ce qui est plaisant, amusant, c’est que si j’entame avec un quidam une conversation par à propos de, celui-ci ne sait pas forcément que je suis sur ma langue et considère in petto que je maîtrise bien la sienne. Il en va de même pour une foule de mots tels amortisseurs, convecteurs, vétérans, bijouterie, et plein d’autres, même si l’orthographe polonaise en est complètement différente.

Mais on ne parle pas avec l’orthographe. Que vous disiez éléphant ou éléfant, votre interlocuteur n’en a cure. Alors… En revanche, on parle avec la grammaire, car il faut décliner et là, le tour de passe-passe apparaît au grand jour car je me perds évidemment dans la ronde infernale des génitifs, des vocatifs, et autres accusatifs.

De même pour le pluriel.

Le pluriel polonais a cette particularité d’être différent à partir de cinq. Je m’interroge souvent sur cette bizarrerie du pluriel-pluriel… J’ai demandé, on rigole, on dit qu'on ne sait pas, que c’est comme ça. Il est vrai que je ne saurais moi-même dire, comme ça, à brûle-pourpoint, pourquoi les hiboux et les poux prennent un x et les sous un s.

Donc, pour ce double pluriel, peut-être qu’à partir de cinq, la conscience polonaise fait une distinction et pénètre dans le grand nombre. Dans le superlatif.

On dira dès lors dwa, trzy, cztery bociany -deux, trois, quatre cigognes - mais on dira pięć, sześć etc.… bocianów - cinq, six, etc.… cigognes. Tout cela passe, à partir de cinq, du nominatif au génitif, lequel génitif change évidemment de couleur selon que le mot est féminin ou masculin. Souvent le contraire, d’ailleurs, histoire de compliquer la donne, de celui qu’il porte dans ma langue. Les Polonais, pour reprendre l’exemple ci-dessus, disent un cigogne. Ça change tout.

Si je pense une cigogne, je vais droit dans le mur…

Alors tout ça, dans la parole qui va vite, ça crée évidemment des entorses. Il faut apprendre par cœur.

Mais les Polonais sont très tolérants sur le sujet : du moment qu’on vient vers eux, qu’on parle leur langue et que le message est compréhensible, tout va bien.

Le verbe aller, aussi, n'est pas le même selon que l'on se propose d'aller à pied, en voiture, à cheval ou avec tout autre moyen de locomotion. Je connais les deux verbes. Mais j'arrive à me mélanger les pinceaux. Aussi ai-je voulu dire un jour à mon voisin que j'allais à Lublin dans l'après-midi. J'avais une chance sur deux. Pile ou face. Manque de chance, j'ai littéralement dit que j'allais à Lublin à pied cet après-midi... 130 kilomètres.

Rires.

Et comme j’aime le langage, la manière dont il est ciselé, je suis toujours admiratif quand le maçon, le menuisier, le paysan, parle à toute vitesse et décline tout ça sans une faute. C’est pour moi comme s’il analysait spontanément les mots, celui-ci est un complément d’objet direct, celui-là un complément du nom, cet autre un attribut du sujet…

Je suis admiratif, en fait, du berceau qui donne les réflexes, dans quelque langue que ce soit, d'une grammaire pourtant compliquée.

Et je mesure bien que tout vient de là, du berceau, de cette imitation fabuleuse, de cet écho, de cette répétition appliquée de ce que l'on a entendu.

De ce que j'appelais dans "Chez Bonclou et autres toponymes", la voix lactée.

09:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.10.2013

Résolution en germe

Un jour, il y a huit ans déjà, d’un seul coup d’un seul, j’ai décidé dans ma tête : j’arrête de boire.

Un jour, il y a huit ans déjà, d’un seul coup d’un seul, j’ai décidé dans ma tête : j’arrête de boire.

Ainsi fut fait… et le monde y gagna en sympathie. Les joies furent enfin réelles, les déconvenues itou. Plus de médiateur. Affrontement direct.

Un jour, d’un seul coup d’un seul, je déciderai peut-être dans ma tête : j’arrête d’écrire.

L’idée en tout cas fait son chemin, comme l’autre avait fait le sien.

Si, il y a un rapport. Enorme, même.

Voyez le nombre d’écrivains, nantis d’un relatif succès, qui titubent sous l’effet de leurs quelques titres !

Et puis, qu’est-ce que l’écriture sinon l’ivresse permanente d’interpréter son rapport à la vie, faute, sans doute, de savoir donner vie à une interprétation ?

Et puis, noircir des pages, des écrans, des brouillons, pour se retrouver sans cesse avec la gueule de bois du nul et non avenu, comme l’ivrogne jeté à la rue par un tenancier chez qui il vient de noyer ses dernières illusions !

Quel plaisir peut-on trouver dans le rejet permanent, sinon celui du maso-paranoïaque, qui aime qu’on crache à la gueule de son plaisir ?

Et puis, et puis… Un tas d'autres choses.

Vous avez vu un buveur palabrer sur les choses du monde ? Oui ? Alors écoutez un écrivain. Vous entendrez la même musique décousue, généreuse ou hargneuse, dépitée ou suffisante… En tout cas toujours décalée de sa propre route.

L'ivrogne n'existe que dans sa représentation volant au secours de son sujet réel. Que fait d'autre l'écrivain ? Il arrive même, chez l'un comme chez l'autre, que le conflit entre le sujet et la représentation ne trouve résolution que dans le suicide.

Il faut penser sérieusement à tout ça.

Toutes les addictions se ressemblent : tentatives de conjuration de la fuite du monde.

09:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.10.2013

La Pologne, l'église et la loi des contraires

Des évêques aux moindres curés de campagne, le clergé polonais tient aujourd’hui le haut du pavé.

Il est souvent incontournable.

Il est, quoiqu’en disent les Polonais eux-mêmes, l’éminence grise du pouvoir.

L’église est riche. Décomplexée, elle se montre âpre au gain et, parfois, à la limite de l’intégrisme. Je sais, par exemple, qu’un curé, dans un village voisin, a refusé d’enterrer un pauvre bougre qui dilapidait tous ses sous dans la vodka, parce que sa veuve n’avait pas d’argent pour le payer. Je sais aussi que ce même curé, décidément obtus jusqu’à la furie obscène, a refusé de marier un jeune couple parce que la promise était en espoir de famille. Je connais un prélat débonnaire et replet qui, avec les travaux de luxe que je le vois faire chez lui depuis plus de quatre ans, a déjà acheté au moins quatre fois ma maison !

L’église a récupéré tous ses biens, immenses, que lui avaient retirés les communistes et elle met désormais son nez partout, dans les écoles comme dans la politique, et je défie un maire d’être réélu à la prochaine échéance, s’il n’accompagne pas ostensiblement tous les dimanches matins ses administrés à la messe.

L’emblème de mort, glorificateur de souffrances et de tortures du Nazaréen, partout pontifie, et même dans des endroits où on l’attend le moins, jusqu’au ridicule : à la poste, à la boucherie au-dessus des quatiers sanguinolents de cochon, au supermarché et jusque dans la salle de saillies du haras de Janow.

Des fois qu'un étalon viendrait à saboter son érection, peut-être !

Cet état de grâce insolent, l’Eglise le doit à ses pires ennemis : les communistes. C’est parce qu’elle a été plus ou moins persécutée - un rôle qu'elle affectionne particulièrement - qu’elle s’est retrouvée du côté des opprimés et ces opprimés-là lui en sont aujourd’hui reconnaissants. Si les communistes n’étaient pas passés par là avec leur matérialisme historique à la noix qui tentait de la plus ou moins nier, la soutane n’aurait pas repris du galon jusqu’à cette impudique fierté. N’oublions pas en effet qu’elle était très critiquée entre les deux guerres et que le refondateur de la Pologne, le nationaliste Józef Piłsudski, vainqueur des bolcheviques en 1920, n'était pas particulièrement enclin à l'encenser.

J’ai dit à quelques Polonais qui voulaient l’entendre que l’Eglise était sous le communisme du côté des opprimés parce qu’elle était elle-même opprimée. Sans quoi, ai-je rajouté, l’Eglise est toujours du côté de ceux qui la servent, c’est-à-dire du côté du pouvoir et se fiche alors comme de l'an quarante des opprimés.

Pour moi, natif du pays de la loi de 1905, du pays où l’Eglise a été démasquée par le siècle des Lumières puis par la Révolution et l’abolition des privilèges ; du pays où elle n’a plus son mot à dire sur tout, ce fut au début très déroutant. Dans ma tête, j'étais mal à l'aise et j’avais l’impression d’avoir fait un bond en arrière de plus de cent ans.

Jusqu’à ce que je comprenne vraiment pourquoi.

C’est-à-dire que je comprenne l’éphémère de cette hégémonie. Et c’est ce mot éphémère qui m’a fait sourire et m’a rassuré. Ephémère fait toujours sourire quand il s’applique à une institution qui croit détenir les clefs de l’éternité.

D’ailleurs, les jeunes générations en ont soupé du matraquage idéologique et le font savoir.

A tel point que le parlement polonais est le seul en Europe, peut-être bien au monde, à compter en son sein un élu transsexuel. Non pas parce que le parti sous l’étiquette duquel il s’est présenté était bon et sérieux, mais parce que ce fut là, pour une part de la jeune population, l’occasion d’exprimer son ras le bol et une contestation sans ambages des valeurs catholiques.

L’Eglise en Pologne est donc le fruit d'une logique historique et, comme tout élément d'une logique historique ayant atteint les limites de ce qu’il pouvait "gratter" de l'époque, elle a entamé son déclin.

Et que les libres penseurs de France - fiers d'un héritage à la pérennité duquel ils n'ont en rien contribué - qui toisent la Pologne pour son catholicisme exacerbé, se souviennent que la France, partout, fut le bras armé de l’Eglise et que cette Eglise y a régné sur tous les aspects de la vie intellectuelle, politique, artistique, morale, civile, législative et individuelle pendant plus de 10 siècles.

Qu’ils laissent donc à la Pologne le temps de vivre et de résoudre les contradictions de sa dramatique histoire et gageons qu’à la vitesse historique - équation entre l’état de développement des esprits à un moment donné et les évènements qu'il génère - la Pologne ne mettra pas dix siècles à en finir avec la supercherie.

Et puis, la valeur d'un pays, son charme, son intelligence, sa gentillesse, ne se résument pas, fort heureusement, aux mascarades ostentatoires de ceux qui prétendent y tenir la dragée haute aux autres !

Image : Philip Seelen

10:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.10.2013

Quand l'écriture ne vieillit pas d'un poil

On dirait du Darien. Du grand Darien. Celui du Voleur et de l’Epaulette.

La même ironie mordante, la même franchise du verbe et la même confrontation de la bêtise et de l’intelligence.

Mais ce n’est pas du Darien.

Je vous laisse donc deviner de qui est cette page admirable. « Mon oncle […] était un libre penseur comme il en existe beaucoup, un libre penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d’un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables ; il lui montrait le poing, lui faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s’agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n’en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre penseur, c’est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n’ai pas de colère contre les temples, qu’ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs, musulmans. Et puis, moi, j’ai une façon de les considérer et de les expliquer. Un temple, c’est un hommage à l’inconnu. Plus la pensée s’élargit, plus l’inconnu diminue, plus les temples s’écroulent. Mais, au lieu d’y mettre des encensoirs, j’y placerais de télescopes et des microscopes et des machines électriques. Voilà !

« Mon oncle […] était un libre penseur comme il en existe beaucoup, un libre penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d’un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables ; il lui montrait le poing, lui faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s’agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n’en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre penseur, c’est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n’ai pas de colère contre les temples, qu’ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs, musulmans. Et puis, moi, j’ai une façon de les considérer et de les expliquer. Un temple, c’est un hommage à l’inconnu. Plus la pensée s’élargit, plus l’inconnu diminue, plus les temples s’écroulent. Mais, au lieu d’y mettre des encensoirs, j’y placerais de télescopes et des microscopes et des machines électriques. Voilà !

Mon oncle et moi nous différions sur tous les points. Il était patriote, moi je ne le suis pas, parce que, le patriotisme, c’est encore une religion. C’est l’œuf des guerres.

Mon oncle était franc-maçon. Moi, je déclare les francs-maçons plus bêtes que les vieilles dévotes. C’est mon opinion et je la soutiens. Tant qu’à avoir une religion, l’ancienne me suffirait.

Ces nigauds-là ne font qu’imiter les curés. Ils ont pour symbole un triangle au lieu d’une croix. Ils ont des églises qu’ils appellent des Loges avec un tas de cultes divers : le rite Ecossais, le rite Français, le Grand-Orient, une série de balivernes à crever de rire.

Puis, qu’est-ce qu’ils veulent ? Se secourir mutuellement en se chatouillant le fond de la main. Je n’y vois pas de mal. Ils ont mis en pratique le précepte chrétien : « Secourez-vous les uns les autres. » La seule différence consiste dans le chatouillement. Mais, est-ce la peine de faire tant de cérémonies pour prêter cent sous à un pauvre diable ? Les religieux, pour qui l’aumône et le secours sont un devoir et un métier, tracent en tête de leurs épîtres trois lettres : J.M.J. Les francs-maçons posent trois points en queue de leur nom. Dos à dos, compères.

Mon oncle me répondait : « Justement nous élevons religion contre religion. Nous faisons de la libre pensée l’arme qui tuera le cléricalisme. La franc-maçonnerie est la citadelle où sont enrôlés tous les démolisseurs de divinités.»

Je ripostais : « Mais, mon bon oncle (au fond je disais : « vieille moule »), c’est justement ce que je vous reproche. Au lieu de détruire, vous organisez la concurrence : ça fait baisser les prix, voilà tout. Et puis encore, si vous n’admettiez parmi vous que des libres penseurs, je comprendrais ; mais vous recevez tout le monde. Vous avez des catholiques en masse, même des chefs du parti. Pie IX fut des vôtres, avant d’être pape. Si vous appelez une Société ainsi composée une citadelle contre le cléricalisme, je la trouve faible, votre citadelle. »

Alors, mon oncle, clignant de l’œil, ajoutait : « Notre véritable action, notre action la plus formidable a lieu en politique. Nous sapons, d’une façon continue et sûre, l’esprit monarchique. »

Cette fois j’éclatais. « Ah ! oui, vous êtes des malins !

Si vous me dites que la Franc-maçonnerie est une usine à élections, je vous l’accorde ; qu’elle sert de machine à faire voter pour les candidats de toutes nuances, je ne le nierai jamais ; qu’elle n’a d’autre fonction que de berner le bon peuple, de l’enrégimenter pour le faire aller à l’urne comme on envoie au feu les soldats, je serai de votre avis; qu’elle est utile, indispensable même à toutes les ambitions politiques parce qu’elle change chacun de ses membres en agent électoral, je vous crierai : « c’est clair comme le soleil ! » Mais si vous me prétendez qu’elle sert à saper l’esprit monarchique, je vous ris au nez.

« Considérez-moi un peu cette vaste et mystérieuse association démocratique, qui a eu pour grand-maître, en France, le prince Napoléon sous l’Empire ; qui a pour grand-maître, en Allemagne, le prince héritier ; en Russie, le frère du czar ; dont font partie le roi Humbert et le prince de Galles ; et toutes les caboches couronnées du globe ! »

Cette fois mon oncle me glissait à l’oreille : « C’est vrai, mais tous ces princes servent nos projets sans s’en douter.

- Et réciproquement, n’est-ce pas ? »

Et j’ajoutais en moi : « Tas de niais ! »

10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.10.2013

Les mots de l'exil

Il se sensibilisera en quelque sorte.

C’est pourquoi j’avais nommé d’un oxymore, Exil volontaire, mon premier blog, ouvert de septembre 2005 à juillet 2007. Car je ne suis pas exilé. Je me suis exilé. Non pas pour me punir, mais, au contraire, pour tenter de changer à mon avantage le cours de ma vie.

L’écriture et un blog furent les premiers sémaphores lancés par l’éloignement parce que le premier effet de la solitude s’est exprimé par l’inutilité soudaine de la langue du berceau, c’est-à-dire du vecteur principal qui, socialement, relie l’homme aux conditions de son existence.

Or, l’exilé ressent d’abord qu’il est privé de la parole, donc de monde directement intelligible. Dans la rue où la signalisation, les enseignes, la publicité, la voix des passants, usent d’un autre code que celui qu’il possède et qui lui semblait être universel, - viscéralement je parle, intellectuellement tout homme sait bien la diversité culturelle et fondamentale du langage – l’expatrié prend de plein fouet la force matérielle de sa solitude.

Le schisme s’opère par la langue. Parce que le signifiant étant inaccessible à l’intelligence, le signifié perd soudain tout son sens, devient lui-même inaccessible et n’a plus pour être nommé et compris que la parole in petto et l’écriture.

Cette parole in petto s’exprime en deux temps. Si mon voisin me dit «będzie padać», j’ai du mal à imaginer, même si mon cerveau comprend le message, l’eau qui, en longs fils gris, va tantôt dégouliner sur les paysages. Pour voir ça, pour en avoir pleinement conscience, il faut que je me chante la musique qui dit cette réalité : il va pleuvoir. Là, je vois parfaitement. Et si je réponds « mam nadzieję że nie » je ne dis pas ces mots-là avec ma conscience parlée, je les dis en imitant un chant extérieur à mon être. En profondeur, je dis : j’espère que non.

Le langage de communication vulgaire est dès lors exercice interne de schizophrénie.

Cela peut vous paraître sot. C’est pourtant par ce conduit-là que j’ai ressenti ici mes plus grandes solitudes et que j’ai pris pleinement conscience que je vivais parmi d’autres hommes, hors de mon pays.

Il m’est d'ailleurs plusieurs fois arrivé, peu avant un départ programmé pour la France, de faire le projet de dire ceci ou cela à quelqu’un que je devais rencontrer et de chercher les mots polonais avec lesquels j’allais lui dire ce que j’avais à dire, d’hésiter, d’espérer qu’il me comprendrait bien, avant de réaliser soudain que je serais alors dans mon langage et que je n'aurais aucune difficulté à m'exprimer.

Le besoin d’écriture est sans doute venu d’un besoin de sauvegarder mon moi en moi, de promener avec moi ma propre constitution linguistique. Par l’écriture, je me suis penché sur cette constitution, j’ai revu plus profondément mes mots, ce qu’ils signifiaient en substance, en quoi j’étais indissociable d’eux et comment, depuis fort longtemps, ne comprenant pas tout à fait qu’ils étaient en même temps les signifiants d’un monde qui les signifiait, je les avais mis en exil.

Qu’on ne pouvait séparer sa vision du monde de l’art de la dire, "art de la dire" désignant ici la parole en général.

J’ai dès lors ressenti que nos mots étaient en exil parce que nous les possédions à fond, d'un instinct qui n'a rien d'instinctif, et que nous en usions comme des outils alors qu’ils forgent eux-mêmes l’artisan qui manie cet outil.

Sans tout cela, sans cet exil fondamental des mots qui m’est apparu alors qu’ils ne m’étaient, d'apparence, plus d'aucune utilité, sans doute n’aurais-je jamais ouvert de blog.

L’exil m’a permis de rapatrier mes mots.

Blog ou pas blog, j’ai toute ma vie consacré à deux velléités : l’écriture et la musique, sans pour autant réussir à devenir ni un véritable écrivain, ni un chanteur ou un musicien accompli. Encore faudrait-il préciser ce que peuvent être un véritable écrivain ou un chanteur accompli par-delà ce qui les définit socialement, c’est-à-dire par-delà l’audience et le succès.

J’ai donc écrit mon premier récit à l’âge de douze ans environ et, comme tous les collégiens-adolescents reclus entre quatre murs où une absurde discipline tenait lieu de morale de vie, j’ai noirci des cahiers entiers de poèmes où les vers tenaient lieu de subversion.

Plus tard, j’ai gribouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais, toutes ces tentatives ayant pris le chemin qui mène directement à la poubelle.

Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses absolument sans aucun lien entre elles, aurais-je ouvert un blog ? Je n’en suis pas certain. Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, qu'il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.

L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, la musique qui, les derniers temps, me donnait toute satisfaction, un travail – sens étymologique oblige -qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.

L’écriture n’affronte jamais rien en temps réel. Elle entre en scène quand la messe est dite, du malaise ou de la joie. Parce qu’elle est décalée, elle est l’art de mentir tout en disant la vérité.

Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.

L'écrivain Denis Montebello, avec lequel j’entretenais une correspondance régulière consécutive à une amitié de plus de vingt-cinq ans, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.

Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres actuellement en stand by désolé sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur.

Neuf livres en huit ans avec, entre temps, les quelque 800 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.

C’est comme ça. Un hasard. Tout n’est qu’hasard logique.

Alors ? Aurais-je la prétention, l’outrecuidance, l’abominable orgueil de prétendre que mon blog est un blog à part en tant qu'épiphénomène du sentiment vécu de l'exil ? Il y a tant d’imbéciles heureux qui me jugent vaniteux, que je serais presque tenté de l’affirmer, histoire de rajouter un peu à leur imbécillité, d’amener de l’eau à leur moulin et de les enfoncer encore plus dans leur fallacieux jugement.

Mais cela ne satisferait pas du tout ma démarche. Mon blog est donc une goutte d’eau dans la mer inégale des milliers d’autres blogs et sites.

Alors, souvent, je me dis que, soit il y a autant de motivations qu'il y a d’archéologies intimes, autant de raisons d'écrire qu’il y a de gens qui écrivent, soit l’écrivant, le blogueur, est, tout comme moi, un être exilé de ses mots, à qui il manque un bout de monde constitutif et qui jette sa bouteille à la mer, espérant qu’elle atteigne à d’autres rivages et reçoivent enfin l’écho d’autres voix inconnues.

A la recherche des mots pour faire du monde et de sa vision une unité.

Pour rapatrier ces mots.

Dans l’illusion numérique du directement publiable– dont je me garderai bien de dire si elle est profitable ou non –, celle qui donne l’impression d’avoir enfin trouvé les sentiers de traverse qui évitent ceux menant tout droit à la poubelle.

12:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.10.2013

To lipa

On dit aussi to lipa si on soupçonne l’information de distiller perfidement de l’intox, à propos du changement climatique, de la crise, des civilisations qui se valent ou non, et tutti quanti. To lipa, c’est du tilleul, de la fumisterie… Autant dire pour une info sur deux, au bas mot, de celles distribuées par les canaux ayant officiellement pignon sur opinions.

Je vous propose d’ailleurs d’user de la métaphore avec un alliage polono-français pour embrasser en trois mots les centaines de bouffons qui écrivent vos lois dans les somptueux palais de la République : To vraiment lipa !

Mais pourquoi le tilleul, bel arbre, respectable, franc et généreux, me direz-vous avec juste raison ?

Parce qu’il est un arbre coquet : quand il prend dangereusement de l’âge, il sait ne rien en laisser paraître et s’avise ainsi de tromper son promeneur. Ses frondaisons resteront d’un vert chatoyant, ses fleurs continueront d’exhaler ce parfum si délicat qui monte légèrement à la tête dans les pénombres crépusculaires du mois de juin, ses branches se dresseront encore vigoureusement vers le ciel et salueront les nuages, quand l’intérieur du tronc se sera déjà vidé de toute sa substance ; sera devenu absolument creux, de telle sorte que la moindre saute d’humeur d’Eole serait bien en mesure de le jeter au sol.

Un colosse aux pieds d’argile.

To lipa s’inscrirait donc comme l’exact contraire de notre expression, c’est du chêne, c'est du solide, du rustique, du fiable… Lipa est pourtant inscrit au calendrier polonais, sur lequel juillet s’énonce lipiec, le mois du tilleul.

C’est donc d’un œil assez goguenard - sans toutefois aller jusqu’à la suspicion - que j’ai pris l’habitude de contempler les quatre tilleuls qui bordent l’allée conduisant à ma maison. Je les aime, ces arbres. Ce sont sur leurs branches encore vides que les grives litornes, à la mi-mars, chantent leur retour ; ce sont sur leurs fleurs que j’entends bourdonner les milliers d’abeilles de l’été ; ce sont eux qui, les premiers, m’avertissent de l’automne frappant déjà à la porte, avec leurs feuilles qui jaunissent et se recroquevillent vilainement dès la fin septembre. Ils sont la pendule de mes saisons et ils ont fière allure. Je ne puis décemment croire qu’ils me trompent sans vergogne et que leur intérieur ne soit qu'une catacombe !

Ils ont en vu, sans doute, des hivers à faire grelotter leur corps endormi ! Ils sont nés là, ils ont la culture de l’est…

Il y a deux ans, pourtant, l’un d’entre eux a craqué. Le plus gros, le plus beau. Les moins trente et les moins vingt cinq et les moins vingt en plein midi avaient eu raison de son histoire : son tronc s’était littéralement fendu en deux sous la morsure. Et je voyais alors ce que je n’aurais dû voir. Ce lipa-là, ce n’était vraiment pas du lipa ! Son intérieur était dur, filandreux, épais, sain. Eût-il été véritablement lipa, que, peut-être, le gel n’aurait rien eu à mordre, que je me dis.

Un jeune paysan m’avait assuré que le véritable responsable de cette blessure déloyale avait surtout été un début d’hiver anormalement doux et humide. L’arbre, rêveur, s’était cru un moment transplanté sous une autre latitude, avait remonté un peu de sève, en avait imprégné ses fibres et s’était fait surprendre en flagrant délit de non-respect du grand mouvement des choses.

Je connaissais bien sûr l’expression «geler à pierre fendre»…Je dis désormais, « geler à fendre les arbres ».

Je lui ai porté secours, à mon arbre. En colmatant la blessure. Il faut toujours porter secours, par respect de soi, aux grands rêveurs inopinément fauchés par la cruauté du monde.

09:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.09.2013

Une légende du Poitou

Début 2012, j’avais entrepris de réécrire certaines légendes du Poitou-Charentes, pour une commande qui s’était avérée ne pas être la bonne…

Parmi ces légendes figurait bien sûr celle de l’incontournable Fée Mélusine. Pourtant, si ce récit fabuleux a donné son nom à Lusignan, chef-lieu de canton de la Vienne situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, il était au Moyen-âge partout répandu dans le folklore européen.

La version la plus connue date de la fin du XIVe siècle, par Jean d’Arras. Mais de multiples versions existaient auparavant et lui ont ensuite succédé, avec de nombreuses variantes suivant les cultures et les époques.

Pas facile de réécrire de tels textes. Il faudait en même temps donner une pointe d’originalité tout en conservant tous les poncifs du conte et de la légende.

Pas certain du tout que j’avais alors satisfait à ces deux exigences.

LA FÉE MÉLUSINE

Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait peu ou prou sa chaumière.

Ce que nous voyons aujourd’hui de grands bois campés sur les paysages entre les prairies, les champs de blé, de maïs, les vignes ou les tournesols flamboyants de l’été, sont les derniers lambeaux d’une antique et vaste sylve, qu’au fil du temps la hache et la charrue ont patiemment dévorée. Autrefois, cette forêt était en effet partout souveraine, crainte et respectée. Elle était le grand temple de la vie sauvage, le labyrinthe secret où musardaient les renards, grognaient et fouillaient les sangliers, hurlaient les loups et galopaient les grands cerfs. Le seigneur et le hobereau y assouvissaient leur passion pour la chasse et le vilain y glanait le bois mort qui réchaufferait peu ou prou sa chaumière.

Ainsi, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Poitiers, villages et hameaux, aujourd’hui séparés entre eux par les terres et les routes, étaient-ils reliés, comme partout ailleurs, par les sentiers de la forêt ancestrale. Toute cette province et tous ces grands espaces forestiers appartenaient en ce temps-là au seul Comte de Poitiers, seigneur passionné de chasse et, en même temps, seigneur érudit, gourmand des livres de la science qu’il dévorait en latin ou en grec, et, principalement, ceux qui traitaient de l’astrologie.

Il savait, du moins sa cour le prétendait-elle, lire la course des étoiles. Pris d’une affection toute filiale pour son neveu Raymondin, jeune homme vigoureux et d’une superbe tenue, il lui dispensait tous les rudiments de son savoir et, partout, l’emmenait avec lui, quand il lui prenait fantaisie de forcer le cerf, le loup ou le renard dans les vastes forêts de son domaine.

C’est à cette époque que vivait également, aux lisières des futaies, une dame de sang bleu, du nom de Pressine ; une dame redoutée de toute la province et même au-delà, car elle était douée de pouvoirs capables de distribuer autant le bien que le mal. Elle avait trois filles d’une beauté hors du commun, qu’elle élevait seule et auxquelles chaque jour elle répétait :

- Votre père vit loin de nous parce qu’il a trahi sa parole et bafoué les lois sacrées du mariage. Ainsi, mes filles, pour ne pas suivre son déshonorant chemin, faites en sorte que dans votre vie, toujours vous restiez fidèles à la moindre parole que vous aurez donnée.

Ce discours ne manqua pas d’impressionner beaucoup les jeunes filles à la fleur de l’âge, qui fomentèrent bientôt le dessein de se venger de ce père ingrat qui les avait abandonnées pour suivre son plaisir. Elles se rendirent donc chez lui, à une dizaine de lieues de là, se firent introduire sous de fausses apparences et le rouèrent de violents coups de bâtons.

Mais quand elles lui racontèrent fièrement leur expédition punitive, leur mère rentra dans le plus vif des courroux.

- Qu’avez-vous donc fait, malheureuses créatures ? s’écria-t-elle. Suivant les lois immuables du ciel et de la terre, jamais un enfant, au risque d’être maudit pour l’éternité, ne doit porter une main vengeresse sur l’auteur de ses jours !

Et les trois filles subirent aussitôt la malédiction maternelle. L’aînée fut confiée à la garde d’un abominable géant, dans une forteresse humide et sombre des Carpates, la puînée dut couver un œuf d’aigle et toute sa vie durant nourrir l’insatiable aiglon, la benjamine, quant à elle…

Sur ces entrefaites-là, le grand veneur du Comte de Poitiers vint un beau jour avertir son maître qu’un redoutable sanglier, un vieux mâle épais, aux défenses cruelles, imposait sa loi parmi ses congénères et y semait la terreur. Le Comte de Poitiers fit donc sonner le rassemblement et, entouré de sa cour et de ses chevaliers en armes, se déplaça jusqu’à Coulombiers. Bientôt les piqueurs et les chiens débusquèrent en effet le vieux solitaire de sa bauge et les chasseurs, le Comte et son neveu en tête, donnèrent la charge à grands cris. Mais la bête était si puissante et si violente qu’elle éventra bientôt les chiens, évita les pieux et finit par disparaître à vive allure dans les halliers.

- Ce n’est tout de même pas un fils de truie qui va ainsi nous tenir la dragée haute ! s’écria le Comte, hors de lui et en s’élançant à la poursuite du fauve.

L’allure était cependant si vive que seul parvint à le suivre son neveu, tandis que tous les autres chasseurs se trouvaient distancés, empêtrés dans les fourrés épais et les breuils. Les deux hommes pourchassèrent ainsi le sanglier tout le jour, le repérant ici, le harcelant là, tentant de l’acculer plus loin, mais rien n’y fit. Les chevaux écumaient, étaient fourbus et la nuit tombait, quand ils se résolurent à mettre pied à terre et à bivouaquer autour d’un grand feu de bois mort. Ils étaient au cœur de la forêt, sans même savoir où exactement. Le comte se retira donc dans les sous-bois, hors du halo de lumière que faisaient danser autour d’eux les flammes, pour se repérer aux étoiles du firmament.

Il revint bientôt, l’air accablé, tant que son neveu s’en alarma.

- Mon, oncle qu’avez-vous ? Sommes-nous donc à ce point égarés que vous ayez si triste mine ?

- -Non, mon fils, nous ne sommes pas perdus, nous avons seulement beaucoup bifurqué vers le nord-ouest, mais j’ai lu dans les astres scintillants, une bien étrange chose. Il est écrit là-haut que celui qui tuera bientôt son Seigneur aura un destin hors du commun, parsemé de gloire et de richesses.

- Oh, mon oncle, l’homme capable d’accomplir un tel forfait ne mériterait rien d’autre que l’enfer et la damnation éternelle !

Mais comme ils étaient là à palabrer devant le feu, les broussailles autour d’eux se mirent soudain à frémir, s’écartèrent violemment, et l’énorme sanglier, sans doute intrigué par ce feu qui trouait l’épaisseur de la nuit, apparut en pleine lumière.

Le comte se rua sur lui, son grand couteau de chasse prêt à le mortellement frapper. La bête esquiva le coup et fit rouler le chasseur par terre d’une violente charge dans les jambes. Elle allait se ruer sur lui et lui labourer le ventre, déjà elle était dessus lui, quand Raymondin brandit son épée et voulut le transpercer. Mais l’animal esquiva encore le coup d’une roulade et l’épée du jeune homme alla se planter dans le corps de son oncle, le traversant de part en part.

Raymondin hurla de douleur. Il tomba à genoux près du gisant et se tint la tête dans les mains, pleurant toutes les larmes de son corps. Le Comte, quant à lui, vidé de son sang, agonisant déjà sur les mousses de la forêt, eut le temps de murmurer, avant de rendre son âme à dieu :

- Les étoiles, Raymondin…Le destin… Accomplis le destin inscrit sur les étoiles…

Au comble du désespoir, le jeune homme enfourcha sa monture, et galopa longtemps à travers la forêt. Cherchant une issue, il sauta des fossés, enjamba des broussailles, pénétra dans des halliers et se cogna cent fois le front aux branches les plus basses des arbres. Enfin, n’en pouvant plus, son cheval se mit à marcher et Raymondin le laissa faire, perdu dans ses pensées et ses remords. Il ne revint à lui que lorsqu’il sentit l’animal tirer fortement sur les rênes en baissant l’encolure pour s’abreuver à un ruisselet qui sourdait à la base d’une énorme roche. Raymondin regarda tout autour de lui. Le ruisselet s’épanchait plus loin en une nappe d’eau prisonnière d’un amas de rochers ; une eau claire, où se mirait la lune.

Il écarquilla les yeux, croyant être en proie aux hallucinations de sa souffrance : une jeune fille, très grande, très pâle, couleur de cette lueur lunaire qui descendait du ciel et inondait la fontaine, les cheveux lui ruisselant jusqu’au creux des reins, se baignait, fredonnait et dansait en tournant en rond, le visage levé vers la voûte des étoiles. Elle vit Raymondin et, sans cesser de tournoyer et de fredonner, vint à lui, l’eau de la fontaine aspergeant autour d’elle des cascades limpides :

- Raymondin, dit-elle, je sais ton malheur et je sais ton inconsolable chagrin. Tu viens de tuer bien malgré toi ton oncle et seigneur adoré… Les pas de ton cheval l‘ont ensuite guidé jusqu’ici, jusqu’à cette fontaine que l’on nomme dans tout le Poitou, la Font d’la sé, la fontaine de la soif. Je t’attendais, Raymondin, pour que s’accomplisse le destin que lut ton seigneur sur la course des étoiles. Je ferai de toi l’homme le plus riche, le plus puissant et le plus heureux de tout le royaume de France, mais il faudra auparavant m’épouser et me faire un indéfectible serment, Raymondin.

Subjugué, dans un état second encore, se souvenant aussi des dernières paroles de son oncle, le jeune homme murmura seulement :

- Et que me faudra t-il jurer ?

- Il te faut jurer maintenant, en levant la main et en la portant ensuite sur ton cœur que, lorsque nous serons mariés, jamais au grand jamais tu ne chercheras à me voir le samedi et, où que j’aille ce jour-là, tu ne chercheras à me suivre.

- Je le jure, dit Raymondin. Sois ma femme, console-moi de tous mes maux et de toute ma tristesse, et je jure devant dieu que jamais je ne chercherai à trahir ce que tu me demandes là.

Et Raymondin, sur les indications de la belle jeune fille, retrouva l’allée qui mène à Coulombiers, puis celle qui conduit à Poitiers, où il arriva bientôt et déclara que son oncle bien aimé s’était égaré lors de la poursuite du sanglier fabuleux et qu’il ne l’avait jamais retrouvé. Il pleura, sa peine était sincère, on le crut. On alluma des cierges immenses et tout le jour on pria pour le salut de l’âme du bon comte de Poitiers, disparu en donnant la chasse à un sanglier sorti des enfers.

Raymondin cependant brûlait de revoir la céleste jeune fille de la fontaine. Il y retourna donc et manqua de tomber alors de stupéfaction. Il n’y avait plus la roche d’où s’échappait une source, mais il y avait là une chapelle dorée d’où ruisselait une tendre musique. La demoiselle en sortit bientôt, toute vêtue de blanc, elle prit Raymondin par la main, le conduisit à l’intérieur où tous les deux, devant un vieux prêtre à la barbe si longue qu’elle balayait les objets sacrés de l’autel, s’agenouillèrent. Le saint homme les bénit et les maria, après que Raymondin eut sur la croix renouvelé son serment déjà fait à sa magnifique épouse.

Alors, heureux et légers comme le sont toujours tous les jeunes mariés de la terre, ils s’en revinrent à Poitiers dans un carrosse resplendissant tiré par quatre forts chevaux. Ils vinrent en premier lieu saluer le successeur du Comte, fils du précédent et cousin de Raymondin, pour lui faire allégeance.

- Cousin et cher Comte, lui dit le jeune homme, répétant en cela le discours que lui avait préalablement prié de dire sa jeune femme, voici mon épouse…Vois comme elle est belle et vois comme elle est jeune ! Etre riche d’elle, me suffit, mon cousin, alors je ne demande pour m’établir sur tes terres que la Font d’la sé et, autour d’elle, un territoire si petit qu’une seule peau de cerf serait capable de le recouvrir

- Tu es bien modeste, mon cousin ! Ta bonté et ta loyauté méritaient assurément bien plus que cela. Mais puisque tel est ton désir, va, Raymondin, ton étrange demande est accordée.

Mais la jeune et belle dame de la fontaine entreprit alors la nuit suivante de découper la peau d’un cerf en fines, très fines lanières, aussi fines que les fils de la toile que tisse une araignée. Elle les mit ensuite soigneusement bout à bout, de telle sorte que le territoire ainsi encerclé fut immense, englobant des forêts, des prairies, des villages, des vallons, des rivières, des champs et des villes.

Le Comte de Poitiers ressentit bien là comme une tromperie, mais comme il était un homme d’honneur et de parole, il accorda ces territoires à son cousin et enjoignit à ses tabellions et à ses commissaires d’enregistrer dûment les édits de propriété.

Aussitôt, un château superbe, avec ses donjons, ses tours, ses remparts et ses parcs, fut élevé au beau milieu de ce territoire. En une nuit seulement. Raymondin s’interrogea. Mais d’où vient tout cela ? Et sa belle épouse lui répondit en riant. Bientôt, lui dit-elle, je couvrirai toute la province de châteaux, de villes, d’églises et de places fortes. Il me suffira d’avoir une bouteille d’eau et trois tabliers.

- Mais comment ? s’inquiéta encore Raymondin. Et le même rire, gai, léger, cristallin, lui fut donné en guise de réponse.

Le château de Raymondin et de sa femme est élevé sur une colline déboisée. Raymondin, oubliant ses questions, fou de bonheur au milieu de ses richesses, de ses soldats, de ses gens, de ses serviteurs, voulut lui donner un nom mémorable, que retiendrait l’histoire.

- Ce sera le château de Lusinème, car il y a dans ce nom toutes les lettres éparpillées de mon prénom, lui déclara sa femme, toujours gaie, toujours rieuse.

En une nuit cependant, une ville sortit de terre tout autour du château, une ville avec ses places, ses étals, ses rues, ses maisons, ses marchés, ses églises et ses habitants joyeux qui choisirent de la nommer Lusinème, en hommage au château des maîtres des lieux. Mais comme ils parlaient vite, fort, tous à la fois et de sourde façon, on entendit et on transmit Lusignan.

Si vous passez par là, par Lusignan, vous apercevrez encore, sur la colline, les restes du donjon que le temps a effrité et puis, si vous êtes curieux, si cette histoire vous intrigue, vous approcherez encore, vous écarterez la broussaille et les ronces, et vous verrez à vos pieds s’ouvrir un souterrain.

Mais les prodiges ne s’arrêtèrent pas à Lusignan... Comme promis, la belle Lusinème - c’est ainsi que la nommait Raymondin en son cœur, faute de n’avoir su mettre les lettres dans un autre ordre, - sema en toute la région, villes, palais et monuments. A Melle, à Vouvant, à Mervant, à Taillebourg, à Fontenay, à Soubise, à Brouage, à Surgères, à Mirbeau…partout. Et puis, sur les rives de la Sèvre niortaise, un peu plus loin que Lusignan en partant sur l’océan, elle éleva une ville avec des tours, des châteaux, des hôtels, des promenades. C’est aujourd’hui Saint-Maixent et c’est l’œuvre de Lusinème.

Survolant bientôt la Vendée, elle construisit encore une abbaye majestueuse, à Maillezais…Et Raymondin, émerveillé, se disait toujours, mais comment fait-elle ? Comment ma femme, mon adorée, si frêle, si délicate et si fragile, construit-elle tous ces trésors aux charpentes si lourdes et aux pierres si volumineuses ?

Mais ces questions étaient vite occultées par son bonheur, d’abord, mais aussi par une autre interrogation, qui le plongea bientôt dans de sévères et douloureuses inquiétudes.

Sa jeune femme lui donnait en effet régulièrement un fils. Elle lui en offrit dix au total. Mais tous, hélas, souffraient d’une horrible malformation. Ils étaient laids, ils étaient même hideux, repoussants. Le premier, Guy, n’avait qu’un œil. L’autre, Urian, possédait bien ses deux yeux mais ils n’étaient pas placés au même niveau, ce qui lui donnait un air sauvage de dément. Odon avait des mains très fines, presque transparentes et couvertes d’écailles rugueuses et froides, Raymond disparaissait sous une épaisse fourrure de poils hirsutes, tel un ours, Geoffroy, le plus terrifiant, le plus brutal, le plus fort, anormalement fort, avait une défense de sanglier qui lui sortait de la bouche en lui déchirant les lèvres, et il écumait et il vociférait sans cesse. Thierry n’avait pas d’oreilles, seulement deux larges trous en lieu et place, Froimond était chauve et sa face était ronde, rouge, large, avec des yeux énormes, sans rétine, et qui semblaient lui sortir de la tête. Regnault, chétif, n’avait qu’une jambe et il sautillait comme un passereau, Antoine avait des griffes de lion, acérées et longues de plus dix centimètres à chaque doigt de pieds. Le dernier, enfin, était tellement difforme, tellement bossu, sans bras, sans nez, sans yeux, qu’on le tua au berceau.

Toutes ces monstruosités effrayaient leur père et le plongeaient dans un profond désarroi, surtout celles de Geoffroy, méchant, violent, et qui, malgré tout, était le fils préféré de la belle et douce Lusinème. Raymondin, lui, se consolait avec Regnault, l’unijambiste. Celui-là était d’un caractère doux, rêveur, attendri. Il voulait, disait-il à son père, se faire moine à l’abbaye de Maillezais, s’y retirer et étudier les livres.

Tous les autres garçons, en dépit de leurs atroces infirmités, épousèrent la carrière militaire et s’y couvrirent de gloire et de lauriers. Quand Geoffroy cependant apprit la vocation de son frère Regnault, il entra dans une colère terrifiante, frappa et hurla que dans une famille de guerriers, un moine était une honte. Revenu précipitamment d’une campagne militaire, il fonça donc à toute allure sur Maillezais, seul. Il y étrangla tous les moines, supplicia son frère et mit le feu à l’abbaye.

Raymondin fut au désespoir. Son fils préféré, tué par le plus horrible et le plus taré de sa descendance !

Il voulut exiger que sa femme répudie ce monstre difforme, qu’elle le chasse sur-le-champ. Et il se mit à la chercher partout, dans les cours, les donjons, les tours, les chambres…

Il ne la trouva point. Il l’appela, elle ne répondit point. Alors, il se souvint soudain qu’on était un samedi et il se souvint en même temps de son serment, deux fois donné… Mais la peine était trop grande, le chagrin trop lourd, il s’engouffrait déjà dans le souterrain du donjon, où il lui semblait avoir perçu une voix : une voix qu’il avait cru reconnaître comme étant celle qui avait fredonné, jadis, la mélodie entendue à la Font d’la sé.

Il marchait maintenant à pas de loup… Une faible lumière vacillait, là-bas, dans le noir lointain. Il approcha et il vit, horrifié : sa femme était nue, plongée dans une sorte de fontaine souterraine… Elle était nue, ses seins resplendissaient et se dressaient, sa taille était fine et, juste après cette taille… Raymondin poussa un cri de douleur.

Après cette taille, ce n’était plus une femme mais un serpent, un horrible serpent, avec une longue, une très longue queue qui fouettait avec violence et furie l’eau de la fontaine.

- Horreur ! Une fée ! s’écria Raymondin. J’ai épousé une fée !

- Lâche ! Parjure ! hurla Lusinème, tu viens de trahir ton serment. Sois maudit à jamais autant que je le suis et, soulevant la terre, la faisant craquer et jaillir en l’air en même temps que les pierres des remparts et du donjon, elle s’envola dans les airs, sa longue queue d’écailles ondulant derrière elle.

Alors un hurlement, une plainte épouvantable, démentielle, d’un désespoir sans nom, déchira les airs, plana longtemps au-dessus des villes et des forêts. On l’entendit, épouvanté, de Poitiers jusqu’à La Rochelle.

Car telle avait été la malédiction maternelle portée sur Mélusine, la benjamine de la fée Pressine. Malédiction terrible la condamnant à une métamorphose régulière, mi-femme, mi-grand serpent ; une métamorphose qui ne devait jamais être vue d’aucun humain, sous peine de malheurs et de désastres.

Et depuis des temps et des temps, maintes fois épousée, jamais Mélusine, n’a eu l’heur de rencontrer l’époux capable de tenir son serment de ne point assister à la monstrueuse mutation.

Alors, depuis des siècles et des siècles, la fée court les bois, les chemins et les fontaines, à la recherche désespérée de l’impossible époux.

Illustration : La fée Mélusine surprise par son mari, par Julius Hübner.

09:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.09.2013

Interview d'outre-tombe

- Salut ! Allez, je te distrais cinq minutes de ton éternel sommeil car avoir ton avis sur certains aspects de 2013, ça doit être quelque chose ! Alors t’en penses quoi, vue du ciel, de l’alternance Hollande ?

- Salut ! Allez, je te distrais cinq minutes de ton éternel sommeil car avoir ton avis sur certains aspects de 2013, ça doit être quelque chose ! Alors t’en penses quoi, vue du ciel, de l’alternance Hollande ?

- Le temps ne fait rien à l’affaire,

Quand on est con, on est con !

- Oui, mais encore ?

- A gauche, à droite, au centre ou alors à l´écart,

Je ne puis t'indiquer où tu dois aller, car

Moi le fil d'Ariane me fait un peu peur

Et je ne m'en sers plus que pour couper le beurre.

- Bon, d’accord… Et son idée saugrenue d’aller faire la guerre en Syrie, qu'est-ce que t'en penses ?

- Qu’aucune idée sur terre n’est digne d'un trépas