10.08.2014

La lourde responsabilité de l'artiste

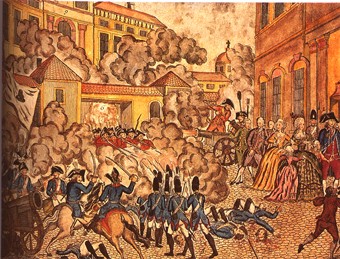

Le 10 août 1792, le peuple de Paris et les fédérés venus de toute la France, principalement de Marseille, s’insurgent.

Le 10 août 1792, le peuple de Paris et les fédérés venus de toute la France, principalement de Marseille, s’insurgent.

Lassé des atermoiements de l’Assemblée Nationale, pressé par la misère, indigné, révolté par les trahisons successives de la Cour et par ses sournoises accointances avec les puissances étrangères, russes, autrichiennes et prussiennes se proposant d’envahir le pays et d’exterminer un à un tous les Français ayant, de peu ou de loin, participé à la Révolution, le peuple des faubourgs prend d’assaut les tuileries où résident les résidus de la monarchie, tue, égorge, massacre et se fait égorger.

De cette insurrection victorieuse, insurrection spontanée, viscérale, naîtront la Commune dictant sa loi à l’Assemblée législative, les massacres de septembre, la Convention, l’élan national, Valmy et, finalement, le Comité de salut public et la Terreur.

En dépit de ses envolées lyriques et de quelques erreurs ou inexactitudes peu scrupuleuses, judicieusement relevées par Gérard Walter, Michelet éclaire adroitement le soulèvement spontané du 10 août 92 et déboulonne tout ce que nous avons pu ingurgiter de fallacieux dans nos livres, de littérature ou d’histoire.

La première leçon, c’est que nos héros, devenus les symboles de la Révolution, de la Fraternité avec un grand F, de l’Ègalité avec un grand È et de la Liberté avec un L gigantesque, se sont, en bons stratèges politiques, soigneusement tenus à l’écart des révoltes, des affrontements de rue, des indignations et des initiatives populaires.

Comme au 20 juin où ce même peuple investissait déjà les Tuileries, Robespierre était misérablement terré le 10 août dans sa chambre, effrayé de ne savoir où donner de la calomnie, de la paranoϊa et du slogan jacobin. Rien n'effraie plus un politique, de quelque bord qu'il se réclame, que de voir l'histoire passer sous ses fenêtres sans qu'il y soit pour quelque chose.

Danton, quoique légèrement plus en vue, allait et venait de-ci de-là, prenait le pouls, interrogeait mais ne conseillait rien, ne disait rien de précis, ne comprenait pas grand chose à ce qui se passait sous ses yeux, n’exhortait personne, attendant des événements qu’ils lui dictent l’attitude à adopter. La nuit sanglante du 10 août, il était bien au chaud dans son lit.

Marat, l'Ami du peuple, comme à son habitude enseveli dans une cave, vouait aux gémonies tous les traîtres et toutes les charognes de la terre, voyait partout des gens à pendre et à écarteler, appelait au massacre en gesticulant, mais prenait bien soin de ne point montrer le bout de son museau.

Il en va évidemment de même des Saint-Just, Desmoulins, Hébert et autres icônes a posteriori.

De ces hommes inquiets et pleutres, qui ont pris le train en marche, qui sont montés dans le wagon de queue avec l'unique espoir de remonter le convoi et de s'installer bientôt aux commandes de la locomotive, de ces renards uniquement préoccupés de leur avenir politique, rêvant de bientôt s'élever au pinacle en se targuant d’avoir été les investigateurs de la révolte et les prophètes de la Liberté avec un L gigantesque, nos artistes, nos peintres, nos écrivains, nos sculpteurs, nos poètes, plus tard encore, nos cinéastes, ont fait des héros, des martyrs et bientôt des légendes.

C'est là l’éternel nœud gordien de l’art qui, voulant s’emparer de l’histoire comme d'un poumon, se jugeant digne de transmettre de la mémoire, lui fait dire, par goût du grand, du beau, du directement perçu et, surtout, du plus facile à encenser, non pas ce qu’en vécurent réellement la puissance et l’intelligence de l’époque, en profondeur, mais ce que cette puissance et cette intelligence, par l’inéluctable mouvement de ressac de toute révolution, ont porté, après la tempête, sur la scène politique.

L’amalgame est alors complet quand le discours de l’art nous est transmis comme étant le discours de la mémoire ou de la vérité... On est alors en plein Social Realism et l'artiste en plein dans le rôle que Staline avait assigné aux écrivains d'être " les ingénieurs des âmes".

Telles sont les réflexions que m’a inspirées ce passage de Michelet à propos de la nuit du 10 août 1792 et, par-delà, l’interrogation s’est trouvée posée de la responsabilité énorme, accablante, d’être, en tout temps, un artiste de son temps :

« Je ne connais aucun événement des temps anciens ni modernes qui ait été plus complètement défiguré que le 10 août (……)

Plusieurs alluvions de mensonges, d’une étonnante épaisseur, ont passé dessus. Si vous avez vu les bords de la Loire, après les débordements des dernières années, comme la terre a été retournée ou ensevelie, les étonnants entassements de limon, de sable, de cailloux, sous lesquels des champs entiers ont disparu, vous aurez quelque faible idée de l’état ou est restée l’histoire du 10 août.

Le pis, c’est que de grands artistes, ne voyant en toutes ces traditions, vraies ou fausses, que des objets d’art, s’en sont emparés, leur ont fait l’honneur de les adopter, les ont employées habilement, magnifiquement, consacrées d’un style éternel. En sorte que les mensonges, qui jusque-là restaient incohérents, ridicules, faciles à détruire, ont pris, sous ces habiles mains, une consistance déplorable, et participent désormais à l’immortalité des œuvres du génie qui malheureusement les reçut.

Il ne faudrait pas moins d’un livre pour discuter une à une toutes ces fausses traditions. »

Jules Michelet – Histoire de la Révolution française – Tome 2 – Edition février 2007, Folio histoire, page 956.

14:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.08.2014

L'échiquier tremblant des images

Selon la place qu'on occupe - ou qu'on fait semblant d'occuper - dans l'organisation sociale du grand bastringue, on est toujours un schéma dans un miroir.

Selon la place qu'on occupe - ou qu'on fait semblant d'occuper - dans l'organisation sociale du grand bastringue, on est toujours un schéma dans un miroir.

On attend d'un ouvrier qu'il soit comme ça, d'un paysan comme ci, d'un prof comme si, d'un employé de bureau comme forcément poli, falot et résigné, d'un pharmacien, d'un notaire, d'un avocat comme il se doit, d'un chômeur comme quand... Bref...

Nous sommes tous emprisonnés dans un rôle de survie et nous acceptons l'image. Nous la renvoyons même avec une certaine complaisance.

Parce que c'est plus confortable, sans doute, de se communiquer par code.

Ou alors, si on froisse l'image, c'est qu'on n'est pas vraiment à sa place. Mais qui l'est vraiment, à sa place, et c'est où, une place qui serait à soi ?

Je n'en sais foutre rien mais je sais que lorsque le comportement fait distorsion avec l'image attendue, alors, c'est la panique, c'est louche et c'est inquiétant.

Je sais ça pour avoir été, tour à tour, étudiant comme tout le monde, surveillant de lycée comme beaucoup, promeneur impénitent comme certains, ouvrier d'usine comme dans le temps où il y avait un prolétariat, vendeur de photos aériennes comme par hasard, rien du tout comme toujours, puis, comme vous voulez, glandeur, bûcheron, fonctionnaire territorial, chanteur et présentement exilé volontaire prétendant à l'écriture.

Avec un tel curriculum-sur-vitae à la carte, j'ai donc maintes fois fait l'expérience de cette distorsion angoissée dans les yeux de l'autre... Sous les lumières jaunes et ronronnantes d'une administration, par exemple, avec des gens si sages qu'ils n'étaient plus qu'un rôle - la dialectique de leur image s'étant renversée au point de devenir leur être lui-même - mon comportement tapageur, goguenard, brouillon et fortement enclin à siroter benoîtement l'apéro, faisait qu'on me considérait assez souvent comme un poisson qui tenterait de nager dans un tas de paille. Peu importait que ma fiche de poste fût, par ailleurs et par la grâce de mon maigre travail, honorée à la lettre !

Ce qui ne collait pas, c'était mon costume. Le code.

Beaucoup plus amusant cependant, c'est lorsque j'étais bûcheron et que je fournissais aux particuliers de La Rochelle et de ses environs du bois de chauffage, qu'il me fut donné de constater pleinement le désarroi d'un quidam quant à mon comportement décalé.

J'effectuais mes livraisons avec un vieux camion gris, un Renault goélette comme on n'en utilisait déjà plus depuis longtemps et, le voyant débouler chez eux ou ahaner dans leur rue, d'un seul coup d'œil, les gens du lieu jugeaient avec raison que ça n'était pas un grand de ce monde qui se baladait là-dedans avec ses quatre stères de bois.

Je prenais mes commandes par téléphone :

- Allô, je suis bien chez Redonnet, marchand de bois de chauffage ?

- Oui, oui, vous êtes bien là où vous dites...

- Pourriez-vous...etc. et etc.

Il advint donc qu'un monsieur de Nieul-sur-mer, cité-banlieue au nord de La Rochelle, me passa commande de quelques stères de bon chêne sec, avec, au bout du fil, une petite voix qui chevrotait et qui était bien douce à l'oreille.

- C'est à livrer au numéro x, rue Clément Marot.

Moi, à l'autre bout, je prenais note sur un papier et j'acquiesçais nonchalamment par de petits o.k, o.k, de bon aloi.

Mais le brave monsieur arrivait tout juste de la région parisienne et venait d'acheter sa maisonnette dans un de ces lotissements pourris du bord de mer, monochromes, monocordes, monotones, monomoches et mono rien du tout. Il craignait donc que je ne trouve pas sa rue dans le dédale uniforme de son lotissement.

Il voulut dès lors m'épeler le nom bizarre. Marot, M.A.R...

Oui, l'interrompis-je gentiment. Et je me mis à badiner : sur le printemps de ma jeunesse folle, je ressemblais l'arondelle qui vole....

Il y eut un terrible silence... tel que je dus m'enquérir si mon client était toujours là...

Allô ?

Sa voix, inquiète, brisée, demanda encore s'il était bien chez le ci-devant Redonnet, marchand de bois de son état... Sur mon affirmation réitérée, il s'étonna, il balbutia, il toussota, il dit qu'il ne s'attendait pas à ça et que c'est du bois de chauffage qu'il voulait.

Passablement énervé à la fin, je lui demandai à mon tour s'il attendait qu'un bûcheron ne s'exprimât que par grognements sourds et par inintelligibles borborygmes, à la façon d'une bête nocturne de la forêt.

Je livrai néanmoins mon bois quelques jours plus tard, avec mon vieux Renault, mon paletot sale et mon jean passablement troué.

Le monsieur, commandant de gendarmerie tout juste à la retraite, me considérait d'un œil interloqué, suivait tous mes faits et gestes pendant que je déposais bûche par bûche le bois sur sa maigre pelouse.

Il me toisait, il m'examinait sous toutes les coutures.

Il me fit cependant l'honneur de son salon, me pria de m'asseoir, en dépit de mon pantalon aux couleurs maculées, sur son canapé de cuir, et m'offrit un verre. Nous parlâmes des poètes de la Pléiade, de Joachim du Bellay, de Ronsard et de Clément Marot, bien sûr, lequel avait rendu un fier service à la poésie en rassemblant et publiant l'œuvre complète de François Villon et patati et patata...

Il me présenta, dans un cadre finement ciselé, une icône de Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes et, tout en faisant mine d'examiner la mocheté, je pensais que mon assurance de camion était périmée, que j'avais deux pneus lisses, que j'étais venu jusqu'ici en surcharge et que je ressemblais dès lors à Belzébuth en train de prier devant Saint Joseph.

Me tendant la main comme je prenais congé, ses yeux encore fouillaient désespérément les miens, avides, pleins de commisération aussi, vraiment, répétait-il, je ne comprends pas pourquoi vous vendez du bois.

Et moi, avais-je sur le bout de la langue, je ne comprends pas qu'un homme de votre qualité vienne fourvoyer ses vieux jours dans un lotissement aussi immonde.

Mais comme j'étais un bûcheron poli, cultivé, je ne dis rien de tout cela.

Parce qu'ils sont comme ça, les hommes de qualité.

Si vous en venez à contredire les graphiques de la feuille de route imprimée dans leur tête, le monde perd le nord.

Peut-être même vous tiennent-ils rigueur de venir déranger quelque peu la quiétude d'une certaine harmonie.

10:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.08.2014

Rien

Ukraine, Gaza, Irak, Syrie, Lybie…

Ukraine, Gaza, Irak, Syrie, Lybie…

Par le fer et le feu, le monde heurte de plein fouet les contradictions sur lesquelles il a été échafaudé.

Des hommes, des femmes et des enfants meurent, victimes ensanglantées d’une barbarie que ne nous envieraient assurément pas les temps moyenâgeux.

Devant le fracas de cette pétaudière, on ne sait quoi dire - sinon des conneries qui nous semblent justes - ni quoi faire, qui mériterait d’être dit.

Plus encore : lorsqu’on pense, on ne sait pas quoi penser, tant toute pensée cohérente ne peut justement être formulée devant la complexité de l'incohérence…

Aussi vaquons-nous petitement à nos petites occupations de la plus stupide des saisons de l’année.

En attendant d’attendre quelque-chose.

Nous sommes en l’an 2014.

Un chiffre pour maquiller la préhistoire des consciences.

Photo AFP : une jeune femme ukrainienne fuit l'Ukraine

13:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.07.2014

Entre le crime et la beauté

Le lieu que j’habite de mes jours et de mes nuits ne fait pas dans la demi-mesure : il côtoie en même temps, avec Białowieża, la perle rare, la merveille unique en Europe, et, avec Majdanek, Treblinka et Sobibor, l’horreur. D’un côté, les splendeurs de la géographie, de l’autre les atrocités de l’Histoire.

Le lieu que j’habite de mes jours et de mes nuits ne fait pas dans la demi-mesure : il côtoie en même temps, avec Białowieża, la perle rare, la merveille unique en Europe, et, avec Majdanek, Treblinka et Sobibor, l’horreur. D’un côté, les splendeurs de la géographie, de l’autre les atrocités de l’Histoire.

L’horreur et la merveille ont cependant ceci de commun qu’elles sont des pans de la mémoire ; la première celle de la plus effroyable barbarie que n’ait jamais conçue et réalisée le cerveau humain, la seconde de ce que fut l’immense forêt post glaciaire antérieure à la forêt hercynienne, et qui recouvrait toute la plaine européenne, des Ardennes aux steppes orientales.

Quand il m’arrive d’aller vers l’horreur, pour accompagner quelqu’un qui veut se souvenir et s’y recueillir, quelque chose de moi souffre en profondeur qu'il serait vain de vouloir transmettre.

Je n’ai cependant pas honte d’être un homme ni d’écrire des poèmes, ni de composer des chansons ou des histoires romanesques après ces camps, comme certains connards de l’intellectualisme de bon aloi l’ont déclaré pour eux-mêmes. Une fausse déclaration, bien sûr. Car je sais que les idées qui ont fait ça, ces idées qui circulent encore masquées de-ci, de-là, qui prennent parfois des formes onctueuses, non seulement n’ont jamais été les miennes mais que même je les ai combattues toute ma vie, qu’elles soient latentes ou manifestes, au point d’y laisser des plumes. Je n’ai donc absolument aucune responsabilité devant l’Histoire et devant les hommes, en tant qu’être vivant par hasard, quant à ce qui se passa ici de tellement effroyable. Dire qu’on compatit en jugeant l’homme d’essence diabolique et que chanter des poèmes ou des romans après la catastrophe est indécent, participe, justement, de l’indécence crasse, des fausses postures intellectuelles et de la fausse conscience qui, parce qu’elle est fausse, a toujours les allures de l'absolue vérité.

Mes tripes sont saines et, avec elles, ma tête, donc, je laisse aux pleurnicheurs éculés (la tentation est grande d’insérer ici un petit n entre le e et le c)le soin de s’égarer dans je ne sais quel sentiment abscons d’une responsabilité feinte. Il faudrait qu’ils sachent d’abord ceci, ces curés sans soutane de la repentance incongrue : la complicité avec les crimes nazis commence par l’allégeance qu’on fait dans son existence à la suprématie de l’Idée, quelle qu’elle soit, sur l’immédiat vivant.

Quand il m’arrive d’aller vers la merveille, le recueillement est tout autre, bien évidemment. Là encore, il est difficile de dire cette émotion que l’on reçoit devant la forêt primaire. C'est une majesté, une cathédrale sans l’embarras d’un dieu. Là sont les bisons, les loups et les lynx ; là est le repaire naturel pour tout ce que l’homme a tenté de rayer de la surface de sa planète.

Et deux écoles s’y affrontent.

L’une dit que la forêt est un organisme autonome qui se régénère seul, qui a sa logique vivante et sa propre stratégie pour assurer sa pérennité.

L’autre dit qu’une forêt sans les hommes pour y faire sa toilette, pour éliminer les sujets malsains, meurt à plus ou moins longue échéance.

Et je contemple tous ces arbres géants, tombés ou encore debout, mais morts. C’est à la fois un spectacle grandiose et effrayant. Vingt-cinq pour cent des peuplements de la Réserve intégrale de Białowieza sont morts et à côté de ces cadavres végétaux sur lesquels vivent des insectes et des champignons qu’on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe, croisent et se balancent les pins, les ipécas géants et les cèdres de cette lisière méridionale de la Taïga… Jusqu’à quand ? Déjà un siècle qu’aucun homme n’a touché à cet environnement. Qu’en sera-t-il dans trois siècles ? Si les effets du temps sur la vie sont mathématiques, il n'en restera rien. Mais le sont-ils ?

Oui, dit l’école forestière. Non, dit l’école environnementale et de la recherche scientifique.

Je n’en sais rien. Mais je trouve, en dépit de la beauté de Białowieża, que le risque est gros.

Très gros.

Et je me souviens qu’on m’avait dit, il y a fort longtemps, dans les Vosges, alors que je contemplais la vénérable robustesse de la forêt : la forêt n’existe pas, monsieur. Il n’existe que de la sylviculture.

Si, monsieur, la forêt existe. Je l’ai rencontrée à Białowieża.

Mais combien de temps résonnera-t-elle du brame du cerf, du meuglement du bison et des hurlements du loup sous la neige et dans le vent ?

Elle seule le dira. Là est son indéchiffrable souveraineté.

08:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.07.2014

Réquisitoire - 5 -

Le 12 mai

Le 12 mai

Après le 12 mai, à ce stade des atermoiements poussés jusqu’à l’insulte gratuite, les premiers symptômes du syndrome de Stockholm apparurent chez mon ami Florent.

Lorsqu’il fut en effet informé – après moult demandes car son défenseur, Me Fortuna ne prenait même plus la peine de lui écrire la moindre ligne quant au déroulement d’audience – de ce que l’affaire avait été pour la troisième fois renvoyée au 2 juin parce que la partie adverse n'avait rendu ses conclusions que le matin même de l’audience, il n’éprouva soudain plus de colère ni de dépit : tout cela était parfaitement normal, la justice prenait son temps et c’était très bien car la décision ne serait ainsi pas prise à la légère et, forcément, dans ce cas-là, lui serait favorable.

C’était lui, la victime, qui se traitait maintenant d’idiot et d’impatient nerveux et qui ressentait quasiment pour "l’avocaillerie" et le tribunal complice de cette "avocaillerie" un sentiment bienveillant pour leur professionnalisme.

J’en étais atterré. Je lui disais : Et l’avocat qui ne t’informe jamais de rien alors qu’il a depuis quatre mois empoché tes six cent euros, c’est quoi ? Bah, qu’il répondait, tu penses, un petit dossier comme le mien, c’est de la roupie de sansonnet et il a certainement d’autres affaires plus importantes à traiter et qu’est-ce que ça changerait au cours des choses, hein, s’il m’informait..?

Il en était là, Florent. Pris en otage, il reniait son identité de citoyen ayant droit à plus d’égards et, pour supporter l’infamie, trouvaient ceux qui se payaient sa tête plutôt sympathiques.

Il conjurait l’angoisse.

La haine en moi montait. Ils avaient réussi à détruire chez un homme intelligent, doux, sensible, tout esprit critique et raisonnable.

Florent basculait de l’autre côté ; du côté des dictateurs du droit et des maniaques de la procédure.

Il n’était plus rien, qu’un étron promené au gré de leurs eaux sales.

Lui, l'homme des solitudes rebelles, il était à présent tels ces millions de moutons qui tous les jours voient et entendent leurs responsables politiques plonger la main dans les caisses publiques, voler et mentir comme des arracheurs de dents, et qui continuent néanmoins à leur faire allégeance car, enfin, s’occuper de la chose publique, ce n’est pas facile et c’est par devoir et amour de leur pays que ces gens-là se lancent dans un pénible sacerdoce !

Le 2 juin

Même absence de motif, même punition : l’affaire est renvoyée au… 30 juin !

Ce sera donc la cinquième fois. Cette fois-ci, c’est le défenseur de Florent lui-même, le Fortunat sans honte ni honneur, qui a oublié de remettre ses conclusions qui auraient répondu aux conclusions tardives de Bartaclay, avocat de la partie adverse.

Une affaire d’Etat n'aurait pas pris plus de précautions.

Le droit, c’est le droit et toi, connard de justiciable, ferme ta gueule d’ignorant !

Florent ne réagit même pas… Ou si peu…

Si, tout de même, un fait significatif, si tant est qu’on veuille encore s’obstiner à donner une quelconque signification à cette histoire.

Florent, vers le 15 juin, tenta un coup de fil et tomba sur un répondeur.

L’autre, au bout, avait dû l’identifier – ce n’est pas tous les jours qu’il recevait une communication avec l’indicatif de la Pologne - car dans les cinq minutes qui suivirent Florent reçu le mail qui l’informait ainsi : A l'audience du 2 juin, l’affaire a été renvoyée et sera plaidée dès le 3o juin.

Lecteur, je n’invente rien. Je n’ai rien inventé dans cette histoire. Le susdit mail, arraché de haute lutte au silence de Fortuna, stipulait exactement : dès le 30 juin.

Une locution ayant l’élégance du crachat.

Le 30 juin

Et, au 30 juin, la présidente DU TRIBUNAL DE PROXIMITE, fronçant le front, essuyant ses lunettes, décida que l’affaire était mise en délibéré jusqu’au…. 15 septembre !

Normal. Ce n’était que la cinquième fois qu’un dossier simple comme bonjour lui passait sous le nez, elle ne pouvait dès lors s’être déjà fait une idée exacte de la justice qu’elle avait à rendre.

Florent, lui, s’est remis à peindre sa montagne.

Il n’écoute plus. Il n’entend plus leurs borborygmes graisseux. Il peint, contemple, sirote sa vodka et ouvre tout grand ses bras à quelques amis de passage.

Il est redevenu lui-même après cette longue et désastreuse incursion dans un monde de comédiens dégueulasses, de salopards chevauchant le pouvoir et distribuant à l'envi des coups de sabre assassins sur la cervelle des naïfs qui viennent leur malencontreusement demander assistance !

Le 15 septembre

Il se passera sans doute ce que je vous laisse deviner : Florent sera débouté et recevra dans les huit jours une facture des frais de justice à payer, les dépens qu’ils appellent ça, une facture salée, avec un fort goût de M…

Il aura perdu le bénéfice de deux toiles et se sera, en plus, endetté de quelque 1000 euros après avoir été traité avec moins de dignité que s'il eût été un chien galeux!

Vive la France !

E je redis donc, avec force, mon introduction que je fais ici conclusion :

"En portant à votre connaissance l’histoire malencontreuse advenue à un ami, j’ai voulu dénoncer avec force ce poncif érigé en dogme républicain : l’indépendance de la justice.

Mais comprenons-nous bien ! J’ai voulu dénoncer cette indépendance non pas par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif - règle sacro-sainte de la séparation, qui, si elle était effectivement de mise, serait un gage réel d’une saine démocratie - mais pour son indépendance totale, jusqu’à un mépris n'ayant d'égal que celui du seigneur pour son paysan, par rapport à ceux dont elle a en charge de régler les intérêts conflictuels : les citoyens.

Il manque assurément à cette institution séculaire des comités de citoyens qui, sans pour autant avoir droit de regard sur les instructions en cours, les enquêtes, les tenants et les aboutissants d’une affaire appelée à être plaidée, veilleraient à ce que les tribunaux et tous ceux qui en vivent et gravitent autour, notamment les avocats chafouins, fassent leur métier proprement, en respectant les justiciables plutôt qu’en les traitant comme des sous-merdes et des ignorants.

Cette histoire lamentable est une illustration de ce que la justice ne «souffre pas tant d’un manque de moyens» comme l’affirme avec facilité La Garde des Sceaux, ramenant tout, en bon serviteur d’une République décadente, à une histoire de gros sous, mais bien d’une impéritie, d’un incommensurable orgueil et d’une fourberie époustouflante de ceux qui œuvrent en son sein.

Cette justice est un électron libre, un monstre froid qui n’a de comptes, semble-t-il, à rendre à personne.

Bref, un État dans l’État qu’il faudra bien un jour que les hommes de bonne volonté retrouvant leur dignité se décident à condamner et à frapper, à la faveur de ce mouvement de perpétuel boomerang dont se nourrit l’Histoire."

Affaire classée

12:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.07.2014

Réquisitoire -3 -

Septembre égrena jour après jour les poussières d’une chaude fin d’été.

Septembre égrena jour après jour les poussières d’une chaude fin d’été.

Sur l’horizon cependant le soleil fléchissait et, soudain, surgirent les brouillards d’octobre. La forêt s’embrasa et sur ses lisières les ombres s’allongèrent.

La Toussaint accueillit bientôt les premières grosses gelées de l’hiver ; la pluie et le gris du ciel prirent d’assaut la petite vallée où, chaque matin, Florent guettait maintenant le facteur qui lui apporterait à n’en pas douter, vu la maigreur squelettique de ses revenus, la nouvelle de ce que la République française, ouvrant ses bras secourables, prenait en charge les frais de justice d’un procès ridicule où l’avait acculé un escroc sans honte ni honneur.

Il guetta trois mois. Alors, de guerre lasse, il se fendit d’un coup de fil au greffe du tribunal où dormait son dossier : ça tombait bien ! Le susdit dossier était à l’étude mais, hélas, il manquait des renseignements et on allait lui renvoyer pour qu’il le complète.

Bizarrement, après quasiment un trimestre de silence, on lui renvoya sa demande dans les quarante huit heures…

Dans une case prévue à cet effet, Florent porta donc les revenus de sa compagne comme l’exigeaient les gens de là-bas, ce qui, à moi, me paraît complètement illégal puisque ce sont des revenus exclusivement polonais et exclusivement soumis à l’impôt polonais et qu’ils n’ont dès lors pas à intervenir en l’état, surtout à charge, pour une demande formulée par un citoyen français en son pays.

C'est ce qu'il me semble... Il eût fallu sans doute se renseigner plus avant.

Bref… Sur ce arriva Noël, puis le Nouvel an et janvier allait tirer sa révérence quand, enfin, Florent, après cinq mois d’atermoiements, reçut sa réponse : Refus net et sans bavures, plafond dépassé de 20 euros.

Cinq mois d’attente pour s’entendre dire M… dans une formule administrative !

Contre mauvaise fortune, Me Fortuna fit bon gré. L’enrobé affirma que ce serait bien dommage de déclarer forfait maintenant car la partie était quasiment gagnée d’avance. Elle était en tout cas, fort plaidable.

Il fit donc cadeau du montant de la TVA, c’est-à-dire qu’il demanda 600 euros, mais TTC, cette fois-ci. En plus, magnanime, il dit qu’il ne ferait pas assigner la partie adverse par un huissier ce qui éviterait, mon brave et bon monsieur, des frais supplémentaires.

Florent était allé trop loin dans sa démarche. Il avait trop attendu, trop espéré et il lui semblait effectivement inconcevable d’abandonner. Un ami qui nous est commun, un homme de bon cœur, un grand lecteur en même temps qu'un excellent camarade, lui avança les 600 euros.

Florent était désormais dans la position du tireur qui, ayant chargé son arme, met en joue, retient sa respiration et attend son gibier. Il attendait, il attentait, guettant le moindre bruit…

Mais Me Fortuna ne donnait plus signe de vie, trop occupé sans doute à soutenir d’autres causes rémunératrices, celle-ci ayant déjà porté ses fruits. On était déjà en mars, Florent envoyait mail sur mail. Rien…. Le baveux se taisait.

Il se fendit quand même d’un mail agacé : « Cher Monsieur, il convient d’attendre. Salutations… » et, aussitôt, en guise de parole reniée, il expédia la note d’huissier pour assignation à la partie adverse, soit 66 euros !

Florent était plongé jusqu’au cou dans le mensonge et le merdier. Il ne pouvait plus reculer. Il était pris au piège… Les chapeaux mous, ça ne rigole pas… Fallait payer. Assez vite. Avant que la note ne devienne plus salée par le jeu tout en finesse des intérêts de retard.

Je lui avançai les 66 euros… Il en était à près de 3000 zlotys d’investissement.

Le moral flanchait. L’œuf dans le cul de la poule prenait les allures d’un produit de luxe d’une épicerie fine.

Enfin !

Florent s’écria si fort que je dus brusquement éloigner le portable de mon oreille. Enfin ! Ça passe le 17 mars !

J’étais heureux pour lui…. Heureux de sa joie. Cette affaire dans laquelle il était plongé depuis sept mois maintenant n’avait que trop duré et Florent, le pauvre Florent, le doux rêveur, s’était endetté jusqu’au cou.

Trop duré ? Mais vous rigolez ?! Nous n’en sommes encore qu’aux amuse-gueule.

Florent, lui, croyait atteindre aux rivages.

Il avait pourtant devant lui un océan à traverser ; un océan dont il ne soupçonnait rien ; un océan agité par des vents contraires soulevant des montagnes, des vagues et des écumes d’une imbécillité crasse !

Affaire à suivre...

10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, justice | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.07.2014

Réquisitoire - 2 -

Florent m’eût-il consulté avant de prendre la décision d’ester en justice que j’eusse plaisamment paraphrasé Frédéric Dard en le prévenant qu’un plaignant est cuit d’avance si son avocat n’est pas cru.

Florent m’eût-il consulté avant de prendre la décision d’ester en justice que j’eusse plaisamment paraphrasé Frédéric Dard en le prévenant qu’un plaignant est cuit d’avance si son avocat n’est pas cru.

Ça n’aurait, j’en conviens, pas beaucoup fait avancer ses affaires. Plus sérieusement, j’aurais quand même tâché de l’en dissuader.

Car, comme je le subodorais fortement, après avoir mis les pieds dans ce bourbier, mon pauvre ami n’a pas cessé de s’embourber, alors que tout avait pourtant commencé sous d'agréables auspices. Mais il est vrai aussi que c’est le propre de tout bourbier que de dissimuler son côté sale. Sans quoi il ne piégerait que les suicidaires !

Ainsi, consulté par mail, un avocat répondant au doux et prometteur qualificatif de Maître Fortuna, se montra catégorique après que Florent lui eut exposé les tenants et les aboutissants de ses déboires. Selon lui, c’était simple et, juridiquement parlant, ça coulait de source (de revenus pour lui sans doute) : il y avait eu début d’exécution par ce premier versement effectué en juillet 2010 et ce début d’exécution valait devant une juridiction « reconnaissance de dette ».

Florent exultait. Ah, il allait se le payer, cet enc… d’escroc de voleur de toiles ! Il allait le trainer devant les tribunaux ; il allait jeter sur lui l’opprobre social et lui faire rendre avec force de loi ce qu’il lui devait !

Comme tous les rêveurs de la terre qui n’y connaissent absolument rien aux turpitudes d’un système, qui, même, s’imagine ce système comme tout empreint d’une équitable sagesse, Florent faisait déjà allègrement cuire l’œuf dans le cul de la poule. D’autant qu’il existait, selon l’avisé homme de loi, une juridiction dite de proximité, créée en 2002 par le gouvernement Jospin au dessein de désengorger les tribunaux d’instance embouteillés sous des tonnes de dossiers, tous plus urgents et primordiaux les uns que les autres : un coq qui chante trop tôt le matin, une borne de jardin mal placée, un droit de passage contesté par un voisin sur une parcelle protégée par la loi trentenaire, tapage nocturne après beuverie, chien errant et galeux qui a piétiné trois plants de salades et ainsi de suite…

Cette juridiction de proximité, mon cher Monsieur, vous conclura votre affaire en deux temps trois mouvements et nous allons demander que nous soient comptés, en plus, les intérêts légaux courant depuis le manquement à notre deuxième échéance.

Mon ami Florent n’en était déjà plus à cuire l’œuf dans le cul de la poule : il en était à l’omelette aux fines herbes et aux cèpes!

La première déconvenue, à laquelle, quand même, il aurait dû s’attendre, fut, quarante huit heures à peine après qu’il eut donné son enthousiaste feu vert à son chevalier servant pour entamer la procédure, la réception par mail d’une facture d’honoraires en bonne et due forme et d’un montant de plus de six cent euros, hors taxes bien sûr, à honorer dans les délais les plus brefs et avec des salutations on ne peut plus distinguées.

A ce stade de ma narration, cher lecteur, il te faut empoigner une calculette. Car l’avocat vit en France et en euros alors que Florent vit en Pologne et en zlotys. Fi, donc, des calculs relatifs au cours des monnaies : la facture s’élevait dans l’absolu à 2500 zlotys. Une fortune, soit deux fois le SMIG polonais !

C’est comme si un Français avait reçu une facture de 2800 euros !

De plein fouet fut frappé droit au cœur le velléitaire plaignant !

Il n’avait seulement pas cent zlotys en poche et, tant pis, merde de merde, qu’il les garde les toiles et le fric, ce salaud, qu’il aille en enfer et ce monde est vraiment encore plus pourri que je ne l’imaginais. Je laisse tomber !

Sage résolution. La colère est parfois bonne conseillère.

Las ! Las ! Las ! C’est là que je suis intervenu, croyant bien faire car voyant bien à quel point mon ami était dépité d’avoir à abandonner ses œuvres aux mains d’un salopard…

Je le regrette beaucoup aujourd’hui.

« Mais, que j’écrivis à Florent, il existe quelque part dans tout ce merdier, ce qu’on appelle l’Aide juridictionnelle avec un grand A, une aide pour les pauvres comme nous-autres qui leur permet de se défendre s’ils sont soudain victimes – plus que d’habitude et de façon plus flagrante encore - d’une escroquerie… C’est l’Etat, le bon Samaritain, qui paye l’avocat et les frais … Fais-en la demande. Avec tes revenus plus qu’aléatoires, ils te l’accorderont à tous les coups. »

Une juridiction de proximité (un peu comme la démocratie de Ségolène Royal), une aide pour les pauvres gens, que demande le peuple ?

M’inondant de remerciements, Florent repris donc le combat et fit un pas de plus, par ma faute, vers la déprime, en téléchargeant effectivement sur internet un dossier de demande d’aide juridictionnelle…

Ce sera très rapide, lui avait entre temps assuré, quoique sur un ton beaucoup moins enthousiaste et urbain que précédemment, délaissant bizarrement le nous solidaire et complice pour un vous plus distant, Maître Fortune, mis au courant de la démarche.

Nous étions, notez bien, lecteurs, fin août de l’année dernière.

Affaire à suivre...

13:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.07.2014

Réquisitoire - 1 -

En portant à votre connaissance l’histoire malencontreuse advenue à un ami, je veux dénoncer avec force ce poncif érigé en dogme républicain : l’indépendance de la justice.

En portant à votre connaissance l’histoire malencontreuse advenue à un ami, je veux dénoncer avec force ce poncif érigé en dogme républicain : l’indépendance de la justice.

Mais comprenons-nous bien ! Je veux dénoncer cette indépendance non pas par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif - règle sacro-sainte de la séparation, qui, si elle était effectivement de mise, serait un gage réel d’une saine démocratie - mais pour son indépendance totale, jusqu’au mépris du seigneur pour son paysan, par rapport à ceux dont elle a en charge de régler les intérêts conflictuels : les citoyens.

Il manque assurément à cette institution séculaire des comités de citoyens qui, sans pour autant avoir droit de regard sur les instructions en cours, les enquêtes, les tenants et les aboutissants d’une affaire appelée à être plaidée, veilleraient à ce que les tribunaux et tous ceux qui en vivent et gravitent autour, notamment les avocats chafouins, fassent leur métier proprement, en respectant les justiciables plutôt qu’en les traitant comme des sous-merdes et des ignorants.

Cette histoire lamentable est une illustration de ce que la justice ne «souffre pas tant d’un manque de moyens» comme l’affirme avec facilité La Garde des Sceaux, ramenant tout, en bon serviteur d’une République décadente, à une histoire de gros sous, mais bien d’une impéritie, d’un incommensurable orgueil et d’une fourberie époustouflante de ceux qui œuvrent en son sein.

Cette justice est un électron libre, un monstre froid qui n’a de comptes, semble-t-il, à rendre à personne.

Bref, un Etat dans l’Etat qu’il faudra bien un jour que les hommes de bonne volonté retrouvant leur dignité se décident à juger, voire à condamner, à la faveur de ce mouvement de perpétuel boomerang dont se nourrit l’Histoire.

Mon ami s’appelle Florent.

Je l’ai rencontré il y a trois ans. Il habite la Pologne, à deux cent cinquante kilomètres au sud de chez moi.

Le fait d’être tous les deux Français sur une même terre étrangère nous a évidemment rapprochés au début… Mais pour forger une amitié, il faut avoir autre chose à échanger qu’une carte de nationalité.

Florent est un ami pour une foule de raisons.

Je passe là-dessus. Là n’est pas mon propos. Suffit de savoir ceci : l’eussé-je rencontré en Poitou-Charentes qu’il eût été pareillement mon ami.

Il y a un an environ, fin juillet, nous avons passé deux jours ensemble. Chez lui. Il faisait une chaleur épouvantable et nous sortions très peu, quoique son environnement, sauvage et montagneux, soit propice à la balade et à la rêverie contemplative.

Florent, d’ailleurs, le peint avec bonheur, cet environnement, car il a un talent certain pour la peinture, art de l’histoire duquel il est un parfait érudit. Il m’en apprend beaucoup et il est intarissable sur le sujet.

Nous ne sortions pas beaucoup, donc, et mon ami d’ordinaire si disert, était d’humeur plutôt morose. Pas désagréable pour un sou, non, mais plus silencieux que de coutume, comme préoccupé.

Tant que je finis par lui demander s’il avait des ennuis, auquel cas je pourrais peut-être lui donner un coup de main, dans la limite de mes maigres possibilités.

Florent hésita longtemps avant de me confier, avec beaucoup de précautions et en tournant la cuillère autour du pot, comme s’il avait honte ou comme s’il avait l’impression de se mettre à poils, qu’il avait vendu trois toiles à un individu, un périgourdin comme lui, que celui-ci lui avait demandé de lui octroyer la possibilité de payer en trois fois, qu’il lui avait établi un échéancier signé d’un avocat et lui avait fait un premier versement de 3000 euros lors de la livraison.

Mais le terme de la deuxième échéance, également de 3000 euros, était passé et rien n’était venu.

Or, Florent est un homme sans le sou, un homme sans budget fixe, un pauvre qui s'en fout de l'être mais qui comptait cette fois-ci sur son argent pour partir à l'automne respirer un peu l’air du pays dans son Périgord natal, et, même, faire quelques travaux dans sa charmante petite maison. De bois, comme la mienne.

Sur mon insistance, il me montra cet échéancier, effectivement établi par un avocat de Périgueux, Maitre Bartaclay :

8000 euros payables en trois fois, soit 3000 en juillet 2012, 3000 en juillet 2o13 et le solde de 2000 en juillet 2014.

Mais, contacté, le débiteur, avait proprement envoyé promener mon ami. Manifestement, Florent s’était fait entuber de 5000 euros et il n’avait plus que ses yeux pour pleurer n’ayant, lui, signé aucun papier, pas même un certificat de vente.

Du Florent tout craché, absolument ignorant des us et coutumes de la vente à crédit, peut-être même de la vente tout court et, surtout, artiste assez naïf pour être tombé dans un panneau aussi grossier.

Ce dont je suis incapable de le blâmer...

Affaire à suivre...

14:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, écriture, littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.06.2014

7 et 950

Le 3 juillet, jeudi donc, l’Exil des mots soufflera ses sept bougies.

Le 3 juillet, jeudi donc, l’Exil des mots soufflera ses sept bougies.

Sept ans que j’ouvre régulièrement cette lucarne et la nourrit de mes différents textes, celui-ci étant exactement le neuf cent cinquantième.

Avec le recul cela me semble énorme et même un peu fou.

En ces sept années, j’ai publié six livres. Ce n’est pas mal, me direz-vous, mais une broutille quand même, si, en volume et peut-être même en audience, on les compare à ces près de mille textes qui jalonnent ce blog.

Et il y a dans cette activité gourmande quelque chose qui m’échappe : le but. Autant dire l’essentiel.

N’est-ce pas là un des paramètres sournois qui définit l’aliénation à ?

Dans la houle de quels flots m’évertué-je ainsi à jeter ma bouteille? A quel ou quels besoins répond une telle assiduité ? Quelle volonté préside à une telle pérennité ? Je serais bien en peine de vous le dire, n’ayant jamais été ni assidu ni constant dans mes activités, si ce n’est, justement, dans leur renonciation successive. Jusqu’au paradoxe de la ténacité du velléitaire.

Il faut croire alors – à défaut de comprendre – que toute cette constance relève de l’équivoque expression d’un appétit non satisfait. Peut-être celui de se faire entendre. Quel homme, même celui qui n’a rien d’essentiel à dire – et nous sommes nombreux dans ce cas-là - ne rêve-t-il pas de se faire malgré tout entendre ? D’ailleurs, quand nous prêtons une oreille au brouhaha du monde, qu’entendons-nous qui serait digne d’être écouté et qui nous transcenderait un peu, qui nous élèverait l’esprit jusqu’au jamais-vu-encore, qui ouvrirait d’autres perspectives que les jours cheminant pas à pas derrière les nuits, et inversement jusqu'au froid terminus ?

Les hommes et les femmes qui ont la parole n’ont strictement rien à nous dire.

Alors, le blog… Un balbutiement miniature du balbutiement général ? Un besoin de balbutier aussi. De barboter dans la mare déjà surpeuplée ? Comme pour ne pas être en reste, comme pour dire, le doigt levé : moi aussi, Monsieur, j’ai balbutié ma vision des choses.

La vision des choses…Tout écrivain est un homme qui lutte contre l’idée de la mort ; un homme qui a choisi, quelque part, de tenter sa maigre, son infinitésimale chance de frapper à la porte de l’éternité. Un homme qui refuse de façon névrotique l’absolu silence des chrysanthèmes.

C’est comme ça qu’on se découvre mégalomane… Mais la mégalomanie c’est, comme l’utopie, un antidote à la résignation.

Mais je ne dis pas pour autant que je suis un écrivain, miladiou ! Je dis que je voudrais, que j’ai toujours voulu, en être un. Car un écrivain, un artiste en général, porte en lui le drame essentiel de toute existence en ce que son sort dépend essentiellement des autres. Ce sont les autres qui le font ce qu’il veut être.

Il n’y a pas grand-chose de plus pitoyable au monde que l’artiste autoproclamé. Ou frauduleusement proclamé par le spectacle social, ce qui revient strictement au même.

L’Exil des mots est peut-être alors tout simplement – je dis bien tout simplement - l’aveu d’une impuissance de son auteur à être réellement un écrivain.

Par l’inflation, la présence et la constance.

Car ce n’est pas avec un blog – du moins en douté-je fort – qu’on frappe aux portes de l’éternité.

Mais vous vous demandez sans doute ce que j’ai voulu dire. Je comprends. Je me le demande moi-même. Tout cela est décousu, mal maitrisé. A reprendre un jour.

Ce serait plutôt cela un blog : un atelier.

Image : Philip Seelen

18:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.06.2014

Un mécréant messager des dieux

Au cours d’un été que torsadait une terrible sécheresse, j’avais mis le cap sur la Lozère.

Plus précisément sur un village dont j’ai oublié le nom, pas très loin de Mende, que je connaissais pour y avoir séjourné plusieurs fois avec des amis, et, plus précisément encore, chez une vieille dame du nom de Marie.

Un village magnifiquement reclus dans la montagne, avec ses toits en lauze, ses bergeries à l'odeur forte, son four à pain pour toute la petite communauté, ses maisons de pierres jaunes, ses ruelles abruptes telles des échelles de meunier, ses sentiers, ses senteurs méditerranéennes, son fier silence.

Si un jour je devais rebrousser chemin et revivre en France, je crois que c'est dans ce village-là que j'irais compter mes dernières étoiles.

Le berger y était alors un berger communautaire ; je veux dire par là qu'il menait paître sur les causses tous les moutons des trois ou quatre fermes. Sa solitude était telle qu'il m’avait un jour reconnu du haut d’une colline et m’avait fait de larges signes pour que je le rejoigne, qu’on se salue et qu’on partage un bout de fromage et sa chopine, alors que je n'étais pas revenu sur les lieux depuis trois ans.

J’aime encore cet homme-souvenir.

Cet été là, donc, j’étais allé frapper chez Marie. Je me souvenais qu’elle avait derrière sa maison une prairie fortement pentue, où je projetais de planter ma tente pour quelques nuits. Fumer mon herbe sous le ciel nuitamment peuplé, en rêvassant à d'autres mondes possibles.

Je me souvenais aussi que Marie faisait du pastis avec les fleurs cueillies dans les montagnes, du pastis divin, aussi délicieusement enivrant que l'absinthe. Du beurre également, jaune comme les boutons d’or d’avril, et des fromages qui embaumaient le lait fleuri des altitudes. De tout ça, je me souvenais et je me souvenais surtout de l’exquise gentillesse de Marie, veuve sublime, tragiquement humaine, solitaire, avec ses longs cheveux blancs toujours caressés par un souffle de la vallée.

Mais pour arriver jusques là, j’avais dû cette fois-ci traverser des paysages affreusement mutilés par la soif, jaunis, desséchés, morts, et j’avais enjambé, sur des ponts de grosses pierres plates, les lits caillouteux des torrents exsangues, assassinés de canicule. On eût dit qu’une catastrophe s’était abattue sur tout le pays. Il ondulait encore sous la chaleur tremblante, mais il craquait de partout et les arbres le long des chemins semblaient gémir et devoir mourir bientôt, eux aussi.

L'âcre odeur d'une poussière invisible stagnait dans l’air et se mêlait aux chants de milliers de cigales éparpillées dans les chaos rocheux.

Une sorte de page dessinée par Giono du Hussard sur le toit.

J’atteignis le village en fin d’après midi.

Deux années que je n’étais venu, pourtant Marie me reconnut tout de suite et me serra entre ses bras maigres. Bientôt, sanglotant, elle me dit oui, bien sûr, que je pouvais planter ma tente chez elle, mais il faudrait ne pas me laver, pas même les dents, ni les pieds, rien, l’eau manquait, c’était l’angoisse, les puits étaient à sec et les sources taries… Six mois que le ciel n’avait daigné donner une seule goutte et elle me montrait, dans la pénombre attristée, sa prairie dont on ne distinguait plus qu’une terre mise à nue, cruellement blessée par de longues crevasses comme autant de bouches cherchant à implorer le ciel.

C’en était presque terrifiant. Pour faire sourire un peu mon adorable hôtesse, je lui dis que tant pis, je boirai mes pastis secs, comme ça, à la hussarde. Elle sourit effectivement, s'éloigna et revint aussitôt avec un verre et une dose de sa délicate alchimie. Je lui en achetai une chopine entière et me retirai sur la prairie, à mi-pente. Un vieux pommier entortillait ses branches dans la pénombre tiède.

Je ne pris même pas la peine de monter ma toile. A quoi bon ? Le ciel au-dessus des monts et des vallées était percé d’étoiles.

Longtemps je sirotai et je fumai, les yeux immobilisés sur toute cette solitude, sur le calme aride de la nuit et sur les toits silencieux de ce hameau perché au bout du monde et des siècles.

Je m’allongeai bientôt sur mon sac de couchage.

Je rêvais. Je rêvais de la fraîcheur tant attendue et des gouttes épaisses, lourdes, éparses, venaient frapper mon visage et m’inonder la barbe. Des chariots dans de lointains vallons, transportant sans doute des barriques d’eau d’un village à l’autre, grondaient sur des chemins incertains. On était peut-être même à une fête : il me semblait voir comme des fusées multicolores jaillir et courir sur l’horizon de la montagne.

Alors je crus que je me noyais, je suffoquai et me levai d’un bond. Le ciel se liquéfiait littéralement sur moi, l’orage éclatait, torrentiel, la pluie vindicative frappait le village, rebondissait sur les toitures, gargouillait le long des murs et tout paraissait bleuté sous la colère des éclairs.

Il pleuvait, il pleuvait à seau.

Je courus vers l’abri de la bergerie. La boue dégoulinait déjà, emportant sous mes pieds la prairie.

Et là, dans ma fuite éperdue, je tombai nez à nez avec Marie, en robe de nuit, blanche, collée à son corps par la bourrasque détrempée, translucide sur son vieux corps agité. Elle levait les bras, se signait, remerciait les cieux, elle s’agenouillait et puis, se relevant, elle me baisa frénétiquement le front et les joues, en hoquetant à mon oreille, merci, merci, merci à toi, avant de se signer encore…

J’en fus atterré, tant que je faillis hurler que je n’y étais absolument pour rien …et, en même temps, serrant la vieille dame dans mes bras, j'étais heureux de la voir tellement joyeuse sous son orage providentiel !

Le lendemain, le ciel, calmé, froid, sans âme, était bas et tout gris et la pluie tombait, tombait, tombait doucement, doucement, désaltérant les paysages, la terre, les arbres, les prairies, les vallées et les espoirs de Marie, ma vieille camarade.

Les monts et les vallées alentour étaient enfouis sous un profond brouillard.

Je repris la route. Je quittai les montagnes. Je rentrai sur La Rochelle. Ma villégiature avait fait naufrage. Ratée.

Où que tu sois, bien loin sans doute, de l'autre côté des nuages où il ne pleut jamais, Marie, aujourd’hui, vois-tu, je me suis souvenu un moment de notre orage pour t'offrir cette page.

16:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.06.2014

Samedi 21 juin, Hélène Cadou nous a quittés

"Après la sortie de la Revue 303 – Cadou, Bérimont et l’école de Rochefort ( avec le Conseil régional des pays de Loire), la réalisation du film René Guy Cadou ou les visages de solitude avec Emilien Awada ( Cinergie Production & TéléNantes), Une émission sur France Culture consacrée à Cadou ( émission de Sophie Nauleau, ça rime à quoi ? et dernièrement le cahier d’étude des poètes de l’Ecole de Rochefort-sur-Loire n°4 : René Guy & Hélène Cadou poésie et éternité (Université permanente de Nantes avec Georges Fargeas et le Petit véhicule), nous continuerons à travailler pour les œuvres croisées de René Guy et Hélène Cadou, deux grands de la poésie française.

LE PAYS BLEU DE RENÉ GUY OUVRE SA FRONTIÈRE AU PAYS BLANC D’HÉLÈNE ( lisez ce pays chez Rougerie éditeur et Brémont pour l’essentiel). Les deux poèmes vivent l’amble désormais au-delà des lisières.

Voici une lettre de Benin avec qui nous avons réalisé trois Compact disc sur Cadou. Nous reviendrons sur l’ensemble de nos travaux.

Pour Hélène, infiniment et orphiquement....

Luc Vidal - Editions du Petit Véhicule -

Hélène…

Première rencontre en 1984 (trente ans presque pile), grâce au passeur Luc (Vidal), mon guide dans la découverte de la poésie de Cadou, quelques mois en amont. Cela s’est passé sous les auspices bienveillants de Roger Toulouse, ami peintre des Cadou…

Fulgurance du regard. Radieux, pénétrant, timide, et ce sourire perpétuel aux coins des lèvres, comme une invitation…

Pour tout prologue, je chante « Hélène » et « Je t’attendais ».

Le silence qui suit est perceptible, comme un doux refuge à l’émotion qui plane dans la petite pièce. Quelques larmes coulent sur le visage d’Hélène. Le temps est suspendu. Son regard demeure aussi vif et pénétrant, et le seul mot qui émane d’elle est : « Merci… ». Je le reçois comme un doux assentiment protecteur, moi qui ai osé ce jour là faire chanter les mots de Cadou, en présence même de sa muse inspiratrice !

Voila pour cette première fois…

Ensuite, la bienveillance d’Hélène, pudique, ébouriffée parfois de reconnaissance, ne s’est jamais tarie. Elle aimait la vie, le puits profonds de la poésie, le genre humain et son René, d’une même gerbe, d’un même élan. Lumineuse malgré elle dans sa parure de veuve éternelle, ou plutôt d’éternelle fiancée avec son beau prince en poésie parti trop tôt…

Je lui dois cette fidélité à ce qui nous fonde chacun : Cette face de lumière en nous.

Hors du temps, des modes, des sirènes nonchalantes de nos démesures contemporaines.

Hélène demeurait courtoise, distante, dans ses allures de dame du siècle dernier.

Elle devait bien sentir voleter au-dessus d’elle une nuée d’anges malicieux (son regard pétillait si souvent !)…

J’en arrivais plus tard, dans les années 90, à poser mon chant sur les mots d’Hélène aussi, conscient de leur valeur limpide.

A présent, Hélène et René se sont rejoints. Ce doit être la douce fête au paradis…

A moins qu’ils n’en aient profité pour poser l’acte d’une escapade, lui qui lui « avait donné rendez-vous dans le ciel pour des promenades éternelles » (17 juin 1943).

Je suis ému de leurs retrouvailles, mais aussi, un peu plus responsable d’appartenir au petit carré de passeurs, désormais…

Morice Benin, le 23 juin 2014.

16:42 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.06.2014

Ah, la criiiiiise !

Sapiens sapiens, définition : animal bipède terrestre en crise perpétuelle.

Sapiens sapiens, définition : animal bipède terrestre en crise perpétuelle.

Crise de foie, crise de foi, crise de nerfs, crise du logement, crise amoureuse, crise de l'édition, crise cardiaque, crise des valeurs, crise morale, crise de l’emploi, crise économique, crise familiale… tout plein de crises. Partout des crises. Un univers de crises, l'univers de sapiens sapiens.

Sans doute faudra t-il attendre, mais pas certain qu’il arrive un jour, homo sapiens sapiens sapiens pour en finir enfin avec cet état de déséquilibre permanent dans lequel est englué l’animal qui se dit néanmoins le plus intelligent de la planète.

Comment peut-il être toujours en crise, s’il est si intelligent que ça ? Peut-être, me dis-je, parce qu’il est en perpétuelle crise d’intelligence.

C’est ça, le gros problème.

Tiens, au hasard, une crise financière, qu’est-ce que c’est ? hein ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Alerte rouge : le monde connaît une crrrriiiiise financière énooooorrrrme !

On tremble d’effroi dans les chaumières et le vent furibond secoue les volets tout de guingois. On claque des dents. On a le cerveau rivé à la télé... Une crise financière ? Où ça ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est encore ?

Dans les chaumières, on panique à juste titre que soit annoncé, d’en haut, de très haut, des olympes métaphysiques, du château, du palais, un événement catastrophique qui tomberait comme des cheveux gras sur la soupe qui ne l’est pas, grasse, événement avec lequel on vit depuis la nuit des temps : pas de sous pour faire réparer le toit, pas de sous pour changer la voiture, pas de sous pour les vacances, pas de sous pour aider le gamin à se lancer dans sa vie, pas de sous pour aller au théâtre, pas de sous pour goûter les grands crus (obligés qu'on est de se rabattre sur d'infâmes pîquettes), pas de sous pour rembourser les dettes qu’on a contractées parce qu’on n'avait pas de sous… Bref, c’est quoi la crise, hein, qu’est-ce qu’ils nous veulent encore, avec leur crise à la gomme ?

Crise pas, je t’explique. La crise financière, c’est quand les banques n'ont plus d’sous ! Plus d’sous, les banques ? Alors ça, c’est la tuile ! Comment on va faire, nous, pour leur en emprunter, des sous, qui rembourseraient ceux qu’elles nous avaient gentiment prêtés pour acheter de quoi survivre un peu mieux ? Hein ?

T’énerve pas, Chaumière. Tu me fais penser au manant d’avant la tête à Louis XVI qui se désolait parce que le seigneur du voisinage n’avait plus assez de fortune pour se payer de beaux équipages qui forceraient bientôt le cerf et le goupil dans ses blés en herbe.

Les banques n'ont plus d’sous parce qu’elles ont acheté trop d’argent. Voilà tout.

Ah ? Tiens... Je savais que les banques vendaient de l’argent. Je ne savais pas qu’elles en achetaient.

Si. Beaucoup même. Le tien, par exemple. Celui que tu n’as jamais eu. Ta vie, si tu préfères...

Glups ? ! ?

Oui, mon gars, c’est comme ça…Et, à force, les banques, comme elles ont acheté de plus en plus de sous, elles n’ont plus eu de vrais sous pour acheter des vrais sous, alors elles ont acheté des sous qui n’existaient pas avec des sous qu’elles n’avaient pas…Tu me suis ?

Non. Pas trop.

Je m'en doutais. Contente-toi de savoir que c’est ça, la crise financière. Des trucs qui sont en train de crever pour n’avoir jamais existé. Comme un gars qui n'aurait jamais mis les pieds sur terre et qui se mettrait en tête de vouloir y revenir !

C’est grave ça !

Ben oui, c'est grave ! Ecoute, Chaumière, il faut que je t’explique quand même le mot… La crise, en fait, ça ne veut pas dire ça… C’est un vieux mot. Un mot aussi vieux que toi, Chaumière. Ça vient du XIVe siècle, tu vois que c’est pas d’hier… Crisis, «le moment le plus grave d’une maladie.» Hé, hé, pour qu’il y ait crise, faut donc une maladie en amont... Tu vois ?

Je commence, oui... Je commence... Qu’est-ce qu’on peut faire, alors, pour guérir tout ça ?

Ecoute, si tu peux t’approcher du malade - mais n’y compte pas trop, il est bien gardé ; si tu pouvais quand même te porter à son chevet en douce, tu sais quoi ?

Non.

Fais-toi sapiens sapiens sapiens, Chaumière : débranche les tuyaux.

13:00 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.06.2014

Je me souviens de Georges...

Être un poète dans sa vie, dans son cœur, dans ses tripes, dans son rapport aux autres, dans sa conception vécue du monde, ce n’est pas tant faire rimer des mots et se faire balancer des phrases que de voir les choses comme ça :

Être un poète dans sa vie, dans son cœur, dans ses tripes, dans son rapport aux autres, dans sa conception vécue du monde, ce n’est pas tant faire rimer des mots et se faire balancer des phrases que de voir les choses comme ça :

« Je me souviens avoir lu quelque part que Georges avait prêté de l’argent à un ami, lequel insistait pour lui donner un reçu :

- Mais si, Georges, il pourrait m’arriver quelque chose.

- S’il t’arrive quelque chose, crois-tu que c’est l’argent que je regretterai ?

Cette anecdote pourrait réunir tous ceux qui courbent l’échine en attendant que s’arrête de souffler l’horreur économique.»

*

«Je me souviens que Georges portait volontiers, chez lui, des vêtements en matière synthétique qui n’étaient pas, à mon humble avis, d’un goût parfait. Il s’en fichait d’ailleurs et me disait souvent, (à mon grand dam puisque j’avais basé ma vie sur le sens de la vue) :

- Je ne me sers pas souvent de mes yeux…

Et il ajoutait cette précision que cite André Tillieu (le plus proche de Georges parmi les biographes de Brassens) :

- Sauf pour regarder ceux des autres ».

*

«Je me souviens de cet aphorisme de Georges : Une femme est un cadeau qui vous choisit.»

*

« Je me souviens que Georges m'avait dit (peut-être pour me déculpabiliser) :

- Un artiste - un vrai - n'a de compte à rendre à personne.»

Pierre Cordier, Je me souviens de Georges, Éditions Arthémus - 1998 -

13:15 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.06.2014

"Le Diable et le berger" sur Solko

Roland Thévenet rend compte de sa lecture récente de mon dernier livre, Le Diable et le Berger, publié en mars dernier à l'enseigne des Éditions du Petit Véhicule.

Il m’avait aussi proposé une petite interview à distance à propos de ce livre.

Je l’en remercie bien vivement.

Si le cœur vous en dit, vous trouverez tout ça ICI.

Je remercie également mon ami Feuilly de s'en être fait l'écho il y a quelques semaines.

Nous sommes de petits écrivains boudés par le spectacle culturel.

Alors, on se débrouille entre nous.

Ceci dit sans dépit et même avec joie.

20:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.06.2014

Auprès de mon arbre

Je l’avais cependant aperçu juste à temps, sans doute parce que dans cette ombre attristée des grands pins sylvestres, sur le gris des tapis d’aiguilles et parmi des sous-bois chétifs, ses cinq ou six jeunes feuilles, d’un vert lumineux, détonaient tel le coup de pinceau malséant du peintre dont la main dérape.

Il était au ras du sol. Né de l’année. Un mal-né, un bâtard des sous-couches, un zonard de l’orphelinat promis à la souffrance et à la disparition prématurée. Rien autour de sa jeune vie n’avait en effet été disposé pour qu’il y trace un chemin joyeux. L’ingrate nature, la marâtre nature comme chantait le poète à Hélène de Surgères, l’avait jeté là comme pour s’en débarrasser, sur une saute du vent dispersant une graine inutile.

Coincé entre un énorme pin qui s’élevait bien droit comme tous ses congénères et qui, comme eux, touchait de sa tête le bleu invisible du ciel et un robuste sorbier des oiseaux en large floraison, son berceau était bardé d’épines et entouré de concurrents malveillants. Il allait s'étioler avant même d’avoir vu la lumière des jours.

Je l’ai soulevé de terre, soigneusement, je l’ai extirpé de ce sol où, manifestement, il n’avait rien à faire : il n’y a pas de place dans le sous-bois des forêts de résineux pour un érable.

Il était une incongruité, une erreur.

J’ai transplanté l’erreur en mon jardin.

Sans grand espoir pourtant de jouir un jour de son ombre. Planter un arbre au mois de mai, c’est un peu comme donner à boire à un citoyen en train de se noyer dans une fontaine. Le remède peut s’avérer très vite bien pire que le mal.

Alors, au début, il a boudé, il a recroquevillé ses maigres rameaux, il a pâli, il a tremblé, cacochyme, triste, à deux souffles de la mort… Et puis, sa racine jugeant sans doute que, de là, on pouvait peut-être espérer un jour grimper jusqu’aux nuages, il s’est ressaisi, il a ouvert tout grand son maigre feuillage, fait le plein de chlorophylle, s’est redressé, a bu à pleine branche la pluie et le soleil et s’est mis à jouer avec le vent.

Il a maintenant trois printemps inscrits à ses rameaux et il a fière l’allure. A l’automne, avant de s’endormir sous les neiges et le gel, il me fait la fête et, Argonaute résolument sédentaire, sur la pelouse dépose sa toison d’or. Chaque mois de mai, pour l’anniversaire de sa résurrection, il se pare de nouvelles pousses prometteuses et fait le coquet.

C’est un adolescent plein de fougue. On dirait qu’il est désormais de la trempe des grands rustiques qui bravent les aquilons et auxquels tout semble zéphir.

Mais comme il sait bien ne pas être un chêne et que, de surcroit, il n’y a pas de roseau dans son voisinage, il n’en fait pas exagérément montre.

Il vit simplement sa vie d’arbre souverain dans le grand mouvement des choses.

Comme moi qui le contemple en mon jardin, sa terre d’exil et de hasard...

21:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.06.2014

Lutte des classes et paysages

Ils sont de vénérables ancêtres, de vertes estampilles laissées par des temps révolus et on les appelle les têtards ; les frênes têtards.

Ils sont de vénérables ancêtres, de vertes estampilles laissées par des temps révolus et on les appelle les têtards ; les frênes têtards.

Hiératiques, ils bordent les conches, les canaux et les moindres fossés du marais mouillé, là-bas, du côté de Niort.

L’été, ils caressent les eaux dormantes de leurs épaisses frondaisons, offrant au promeneur en barque une voûte rafraîchissante et à l’anguille lucifuge la pénombre.

Ils sont une curiosité.

Habitants à part entière des paysages de Lacus duorum corvorum, ils en sont presque une image d’Épinal.

Et on pourrait difficilement les classer : arbres d’ornement ou arbres de métier ? Arbres des caprices naturels ou façonnages des hommes ?

Ils sont sans doute tout ça. Du moins le sont-ils devenus.

Car l’histoire de leurs singulières silhouettes nous ramène aux siècles du seigneur et du manant. Le premier se réservait en effet la part du lion, le grain plutôt que l’ivraie, et il était dès lors interdit au second de couper le moindre frêne sur ses terres. Le hobereau permettait seulement à son paysan de couper les branches. D’émonder.

Ce qui a donné le têtard.

La propriété, c’est le vol, disait Proudhon.

Certes. Dans bien des cas. Mais c’est aussi son histoire, à cette propriété honnie, qui sculpte aujourd’hui nos paysages. Et une fois que le temps a fait son travail de deuil, nivelant les iniquités et les rapports de subordination, il nous laisse ces formes singulières, ces témoins qui ne prennent la parole que si on les interroge de près.

Que si on leur tend l’oreille.

11:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.06.2014

Marc Villemain

J’eus récemment le plaisir de rédiger quelques lignes dans le numéro 49 de Chiendents, édité par Les Editions du Petit Véhicule et consacré à Marc Villemain.

J’eus récemment le plaisir de rédiger quelques lignes dans le numéro 49 de Chiendents, édité par Les Editions du Petit Véhicule et consacré à Marc Villemain.

J’avais à cet effet été sollicité par Stéphane Beau et je lui avais positivement répondu.

Pour deux raisons.

La première parce que Stéphane est un bon copain. Mais ça ne suffit pas pour avoir envie d’écrire sur commande. Il faut un petit plus. Un grand, plus exactement.

La seconde raison est donc que Marc Villemain est un écrivain à part dans le paysage humain de la littérature, et, même si je ne l’ai rencontré qu’une seule et brève fois, j'y suis attaché.

C’est comme ça. Sa personnalité qui se laisse deviner plus qu’elle ne s’offre ostensiblement, son écriture appliquée, ses choix de vie que dévoile discrètement ce numéro de Chiendents, sa façon bien à lui de dire son ressenti du monde sans être, comme mézigue bien souvent, ni abrupt ni excessif.

Et puis, Marc a des pas inscrits sur le sol charentais… Il a grandi dans un village que je connais bien ; un de ces villages de sable, d’embruns et de vent, riverains de l’Atlantique.

Ça crée des liens, sensibles dans l’imaginaire seulement, et, partant, peut-être les seuls à ne pas subir l’inéluctable érosion du directement vécu.

Tout cela a fait que…

C’est donc ICI.

19:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.06.2014

Expérience du hasard, hasard de l'expérience

Je vous entretenais récemment de mon coq Chanteclerc- Richelieu et de ses gélines, sujet qui, je n’en doute pas un instant, vous passionne au plus haut point :))

Je vous entretenais récemment de mon coq Chanteclerc- Richelieu et de ses gélines, sujet qui, je n’en doute pas un instant, vous passionne au plus haut point :))

Ce faisant, je prétendais, sur la foi de bien des affirmations scientifiques, que les gallinacés, au premier rang desquels sont les poules et leurs coqs, descendaient en droite et longue ligne du plus terrible et du plus grand des dinosaures carnivores que la terre n’ait jamais porté, Tyrannosaurus rex.

D’ailleurs, les observant courir en leur jardin de verdures, les gélines, c’est vrai que j'entrevois dans leur déhanchement un peu pataud comme un lointain écho… Rendons cependant grâce de ce que l’évolution, musardant pendant plus de 65 millions d'années, ait en cours de route oublié de transmettre les dents et la force colossale des mâchoires !

Les scientifiques ont donc découvert un gène commun aux fossiles du terrible lézard et à la paisible pondeuse.

Bien. Mais il n’en reste pas moins vrai que d’autres scientifiques, d’autres grands paléontologues, tout aussi chercheurs et tout aussi minutieux que les premiers, contestent fermement cette théorie de la poule Tyrannosaure.

C’est normal. Un scientifique qui n’en contesterait pas un autre ressemblerait à un politique qui dirait amen à tout ce que fait et dit un politique du camp contraire. Sauf qu’en matière scientifique ces différentes contestations font peu ou prou avancer la connaissance, tandis qu’en politique elles ne vont qu’empiler des erreurs sur d’autres erreurs.

Mais revenons à nos poules.

Ce qui m’a amusé dans l’argumentation de la partie contestataire, c’est, en manière de vulgarisation, le filage de la métaphore.

Ils disent, oui, vous avez bien découvert un gène commun, mais combien de différents en avez-vous trouvé ? Et sur combien de spécimens ? Ouvrez Word sur votre ordinateur, mettez un singe au clavier et laissez-le s’amuser. Il va tapoter partout, toucher à tout, et, au bout de plusieurs jours, en farfouillant sur toutes les touches, c’est bien le diable s’il ne finit pas par vous écrire BONJOUR ou MERDE.

Devrez-vous en conclure pour autant que votre singe sait écrire ?

MORALE ou MORALITÉ, comme vous voulez :

Combien de hasards prenons-nous ainsi pour des vérités définitives et combien de vérités définitives dont nous ne voulons pas qu'elles viennent compliquer l'impassible horizon de nos certitudes, taxons-nous de hasards ?

Tout est dans le raisonnement dicté par une volonté de. Par un désir plutôt que par l'allégeance faite à l’empirisme.

Sur ce, je vous laisse philosopher in petto et je m’en retourne à mes dinosaures emplumés.

10:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.05.2014

Dessous la création, les ombres...

Je ne connais rien aux gens d’église, je n'ai jamais entretenu avec eux le moindre commerce et j’ai pourtant fait la part belle, dans Le Diable et le berger, au curé d’une paroisse rurale.

Je ne connais rien aux gens d’église, je n'ai jamais entretenu avec eux le moindre commerce et j’ai pourtant fait la part belle, dans Le Diable et le berger, au curé d’une paroisse rurale.

D’ailleurs le titre, œuvre de l’éditeur, est un titre à tiroirs. Par allégories en effet, le Berger peut tout aussi bien désigner "le chevrier Guste Bertin" que"l’abbé Michaudeau".

De même pour le Diable.

Miracle de la fiction littéraire, alors que je n’ai jamais éprouvé la moindre sympathie pour un curé, mais pas de haine ni d’aversion non plus - plutôt une pâle indifférence - j’ai créé là, au fil des mots et des phrases s'invitant dans mon esprit, un personnage qui m’est assez aimable.

Je ne l’ai pas descendu à coups d’idées préconçues. Je l’ai fait homme. Ni meilleur ni plus salopard qu’un autre homme.

Je me souviens à ce propos des années de chahut - principalement à Poitiers, Paris et Toulouse - où mes farouches compagnons portaient en eux un mépris viscéral pour le curé, l’abbé, la soutane. Chaque fois qu’ils en avaient l’occasion, ils ne manquaient d’ailleurs pas de donner ardemment corps à ce mépris. De mémoire, je crois me souvenir également que la brochure situationniste de Strasbourg (1966) commençait à peu près ainsi : L’étudiant est, après le policier et le prêtre, l’être le plus méprisé de France.

Moi, je leur disais souvent, à mes amis, que ce mépris-là, si je le comprenais intellectuellement, je ne le ressentais pas bouillir dans mes tripes.

S’ensuivaient de longues et joyeuses engueulades au cours desquelles ressortaient en filigrane ou explicitement les différences de nos histoires individuelles. Eux, pour la plupart, ils avaient été enfants de chœur, ils avaient été, tout gamins, saoulés d’eau bénite, ils avaient dû courber l’échine et la tête devant le symbole de la torture et de la souffrance, leurs narines avaient été saturées par l’encens, le sommeil de leurs dimanches matins avaient été brutalement interrompus à l’heure, morose, de la grand’messe. Le meilleur d’entre eux, même, le plus cher et le plus regretté à mon cœur, avait été élevé dans un orphelinat catholique où il avait été en butte aux pires vexations.

Le mot «frère» résonnait à ses oreilles comme une véritable menace.

Mes compagnons et amis réglaient donc des comptes et je n’avais pour ma part aucun compte à régler de ce côté-là. Ma mère n’insultait pas le curé : elle ignorait complètement son existence, elle ne voyait pas en quoi il pouvait être utile, au point que je ne suis pas même baptisé...

Comment dès lors être animé de rancune envers des gens qu’on n’a jamais rencontrés dans sa chair ? Dans sa tête, oui, mais plus tard. Par les livres, les témoignages de l’histoire et la philosophie. Mais c’est autre chose, on est depuis longtemps sorti du directement vécu pour rentrer dans celui de la conviction abstraite et l’athée n’a nul besoin de jeter l’opprobre sur le clocher pour se convaincre de l’inexistence d’un dieu.

Même s’il est outré par la longue, très longue, trop longue imposture des religions, créatrice d’une morale affligeante, sournoise et hypocrite, source de pouvoir et de mensonges mis en pratique.

Mais, ça, c’est déjà de la politique.

J’ai souvent pensé ou dit ce simple poncif : si dieu existait, il n’aurait pas besoin des religions. Un dieu qui délègue à ce point ses enseignements, qui fait annoncer par des gardiens du temple autoproclamés ses vues et distribue ainsi promesses de récompenses ou de châtiments, est forcément une invention imparfaite de la peur et de l’esprit. Un outil dans les mains des hommes se proposant d’en assujettir d’autres…

Je ne hais donc pas les gens d’église, du moins pas plus que tous les autres manipulateurs de la planète, et mon personnage fictif, le Père Michaudeau, est né de ce non-sentiment.

La question a posteriori, avec mon livre entre les mains, s’est pourtant imposée à moi : pourquoi un curé ? Pour faire plus scandale ? Pour faire sensation ? Pour critiquer à bon compte ?

Non. Pas du tout. Quand on est lu comme le sont mes livres, à quelque 500 exemplaires (à l’exception de Zozo ou de mon Brassens plus richement dotés) et qu’on en est content, on ne cherche ni à plaire, ni à déplaire, ni à convaincre. Ces désirs-là sont d’ailleurs révolus en la saison d'automne qu’aborde mon histoire.

Je ne recherche donc que moi-même dans mon plaisir à écrire. Cela me suffit très largement.

Alors, dernièrement, assis en solitaire face à la forêt que le soleil de mai faisait brasiller sur ses plus hautes cimes, j'ai soudain pensé au curé du village de mon enfance.

C’était lui ! Je l’avais enfin reconnu !

Il allait par les rues, en longue soutane et en rasant les murs, du presbytère à l’église et de l’église au presbytère, qui, comme dans mon livre, étaient curieusement plantés à distance l'un de l'autre.

Il m’intriguait, ce noir personnage. Il me faisait délicieusement peur, comme quelqu’un qui bougerait, qui respirerait, boirait et mangerait mais ne ferait pas vraiment partie du monde. Quelqu’un qui aurait à cacher de lourds secrets dans le livre qu’il maintenait toujours serré sous son aisselle.

Il était, dans mes yeux d’enfant païen, à la fois attachant et ridicule.

Comme les poètes.

Que ma mère n’en parlât jamais me le situait même au-dessus de tous les autres, desquels elle avait souvent à se plaindre : celui-ci pour sa ladrerie, celui-là pour sa richesse orgueilleuse, cet autre pour son ivrognerie et cet autre encore pour ses idées tordues.

Dans tout ça, le curé faisait figure d’anachorète intouchable.

Je ne lui ai jamais souri, à ce fantôme de mes primes années. Je ne lui ai jamais parlé, je ne l’ai jamais salué, il ne m’a sans doute jamais vu. Il est pourtant venu se glisser sous ma plume, après quelque quarante ans d’une histoire plutôt tumultueuse où il n’a jamais pointé le bout de son nez.