04.01.2013

André Hardellet, Julien Gracq, Brassens...

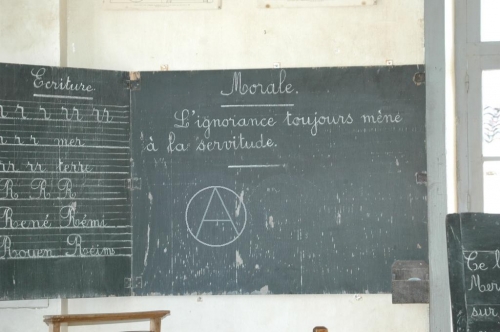

Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.

Face aux poètes et aux grands écrivains, la justice avec un j minuscule, celle des grands de ce monde, de la propriété privée, de la magouille légale justifiée et cautionnée par la morale coercitive judéo-chrétienne, s’est souvent ridiculisée.

Deux cas d’école viennent évidemment directement à l’esprit, Les Fleurs du mal, condamné pour «offense à la morale religieuse, outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs» et Madame Bovary, également poursuivi pour «outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs».

Retenons tout de même que Flaubert fut relaxé, en grande partie grâce à ses appuis politiques. Comme quoi, du XIXe au XXIe siècle, vraiment rien de nouveau sous le soleil de la combine…

On connaît donc ces deux cas parmi d’autres, multiples, mais peut-être connaît-on moins celui d’André Hardellet, condamné aux mêmes motifs en 1973 pour son roman Lourdes, Lentes, un livre généreux et tendre sur les phantasmes sexuels d’un jeune garçon, très bien écrit, dans un cadre campagnard bien dit.

Ce fut une condamnation honteuse, sous le regard indifférent d’un Président de la République à la gomme, qui se faisait pourtant gloire d’avoir écrit, ô misère, une Anthologie de la poésie française !

Hardellet, dont Breton, Pierre Mac Orlan et son ami Julien Gracq disaient le plus grand bien, ne se remit pas de cette condamnation infâme, déplacée, injustifiable : il mourut l’année suivante. Même amnistié par l'arrivée du Président tête de noeud.

Hardellet et Georges Brassens éprouvaient l’un pour l’autre une très grande estime. Compagnon de ce dernier, Mario Poletti (que j’eus l’heur de rencontrer deux fois à Vaison-la-Romaine), raconte dans son livre très bien documenté Brassens me disait :

« […] en juin 1974, André Hardellet me rend visite aux éditions Plon. Son visage est marqué par sa condamnation. Il me demande de lui fournir le livre La Vie après la mort, en vogue à l’époque. Quelques jours plus tard il disparaissait… »

Là, la justice ne s’était donc pas seulement ridiculisée : elle avait tué par procuration. Mais il est vrai que le ministre de l’intérieur à l’origine de la procédure, un grand salaud de première catégorie, Raymond Marcellin, avait été salué par De Gaulle à son arrivée au ministère de l’intérieur en mai 68 - en remplacement de Christian Fouchet - par un retentissant : Enfin Fouché, le vrai ! En référence à l’abominable ministre de la police de Napoléon Bonaparte.

Pas toujours très fin, «l’homme providentiel», surtout dans ses conceptions de l’Etat policier.

Il est vrai aussi qu'un peu plus tard, ce Marcellin, cette ordure élevée au pinacle politique, sera pris la main dans le sac à installer des micros au Canard enchaîné. La fameuse affaire des faux plombiers de Marcellin.

A ce procès honteux, donc, d’André Hardellet, étaient venus pour lui témoigner amitié, solidarité et soutien, de nombreux amis, dont Julien Gracq et Georges Brassens.

Rien n’y fit. Pour Marcellin, père spirituel de Charles Pasqua, la poésie et la littérature n'étaient qu'affaire d'anarchistes subversifs et sans doute le fait d’être soutenu par des olibrius pareils était à ses yeux un aveu encore plus fort de culpabilité et de perversité totale de l’esprit.

Avant qu’André Hardellet ne soit appelé à la barre, un autre justiciable avait à répondre de ses actes devant les chats fourrés. Il s’agissait d’un homme qui était intervenu chez une dame en instance de divorce sous une fausse identité d’agent de police, mandaté par son ami, le mari, pour y soutirer je ne sais quoi ou y exercer je ne sais quelle contrainte.

A l’énoncé des motifs de poursuites par le juge, Brassens s’était penché sur l’épaule de Mario Poletti et lui avait murmuré : Ce n’est déjà pas glorieux d’être un flic, mais se faire passer pour tel, c’est bien pire encore !

Les flics, la justice, les poètes, les hommes de cœur et d’esprit ne faisaient pas bon ménage, en ce temps-là... Et quand je vois aujourd’hui les poètes à la ramasse, les artistes de pacotille, les philosophes à la noix, les hommes d’esprit qui ont de tout à revendre sauf de l’esprit, fricoter avec les imbéciles au pouvoir, national ou local, ça me donne envie de gerber ce que je n’ai même pas encore bu.

Ça me donne surtout envie de n'avoir jamais rien de commun ni rien à partager avec tous ces vendus au plus offrant.

Illustration : Hardellet et Brassens pour la sortie en librairie du recueil de poèmes Les Chasseurs deux

10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.01.2013

Chemineaux 52

L’entrée est libre et, si le cœur vous en dit, c’est par ici.

Ce sera un blog à durée déterminée, cette durée déterminée étant le pari que j’ai fait (et proposé à mes deux acolytes) sur sa pérennité. Il voguera pendant les douze mois de cette année avec un texte par semaine, le mercredi, avant de se saborder en décembre.

Si toutefois il ne fait pas naufrage avant. Sait-on jamais… Même quand on pose à sa promenade une limite dans le temps, il arrive qu’une tempête vienne en contrarier la route, n’est-il pas ?

Si vie me prête vie jusque là, je devrais de mon côté venir à votre rencontre encore cette année sur l’Exil des mots, un rendez-vous qui aura six ans en juillet prochain, quand le soleil sera un peu plus haut sur l’horizon du temps qui passe.

Regroupés, les textes mis en ligne en 2012 sont au nombre de 148- remises en ligne exclues - et constituent un fichier de 608 790 caractères répartis sur 211 pages.

Je ne sais pas si c’est beaucoup ou peu. C’est en tout cas ce que j’ai fait et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être en avez-vous rien à f….

Mais bon…

Cette activité blog est toujours pour moi une source d’interrogation. Je ne sais pas exactement quel en est le but, je ne sais pas quelle est la nature réelle du plaisir que j’y trouve. Existentielle ? C'est toujours ce qu'on dit quand on ne sait pas trop quoi dire. Parce qu'il ne veut rien dire du tout, ce mot. Un raccourci d'imbécile pour faire intelligent.

Il faut pourtant bien que ce plaisir existe quelque part puisque le blog existe. Sans quoi, il y a longtemps qu’il aurait été expédié d’un savant coup de clic dans les poubelles du nul et non avenu. Dans ma vie, je n’ai jamais rien fait longtemps qui m’ait été pénible. J’ai toujours fait le tri et pris la tangente dès que quelque chose devenait un peu lourd à porter.

J’aimeraiS bien, d’ailleurs, que d’autres blogueurs me fassent part de la nature du rapport qui les lie vraiment à leur blog. Je mets évidemment un S gigantesque et conditionnel à mon verbe, car je sais très bien qu’aucun ne se livrera, en tout cas pas à moi ni en public. Et ce, non pas parce qu’ils sont comme ci et comme ça, en tant qu’hommes et femmes - que je ne connais ni des lèvres ni des dents - mais parce qu’un blogueur, c’est comme ça : ça cause mais ça ne se livre point, tout occupé que c’est à alimenter son tonneau des Danaïdes.

Un blog fonctionne comme s’il n’avait pas d’auteur réel, en fait. Pas d’auteur de chair et de sang, avec des joies, des tourments, des détresses, des espoirs, des haines et des amours. Humainement, je veux dire, de cœur, d’être en profondeur, parce que je n’appelle ni haine ni espoir ce qui se situe sur le discours déplorable de la politique ou sur la critique désincarnée, un peu pédante, de tel livre ou de telle autre production de l’art.

Un blog, c’est parfois un nom, une signature. Dans le meilleur des cas, une photo et dans le pire, un à propos aussi lapidaire que bateau, aime la littérature, la musique, la randonnée, le cinéma… Jamais les femmes, ou les hommes, par exemple. Tabou, tout ça. Un à propos, c’est comme une cuillérée de poudre balancée aux yeux pour éloigner les curieux de la vie. Regardez comme j’écris bien, mais je ne vous dirai pas qui je suis. Ça remplit la fonction exactement contraire de sa raison d’être. Et c’est bien normal dans un monde à l’envers, n’est-ce pas ?

Bref, c’est comme ça. A vrai dire, je m’en fiche un peu. Mais c’est la raison principale pour laquelle je ne lis plus que deux ou trois blogs et n’intervient plus guère que sur deux.

Car j’ai désappris à discuter avec les fantômes qui ne m’ont pas été chers de leur vivant.

13:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

31.12.2012

Un conte de noël polonais

Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.

Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison recouverte de neige et balayée par les vents de la plaine ; une maison pauvre, avec des parents pauvres.

Il croyait au père-noël. Dur comme fer. Une vraie foi du charbonnier, qu’il avait le petit garçon pauvre.

Ainsi chaque année s’appliquait-il à écrire une belle lettre au mythique barbu, une lettre bien tournée, pleine de tendresse. Il décrivait sa maison, la neige, le froid et demandait des jouets, des chocolats, des bonbons. Tout ce qui peuplait ses rêves de petit garçon.

Il partait alors par les chemins ouverts sur les grands champs tout blancs et allait, bravant les blizzards et les tourbillons de flocons, jusqu’à la poste de la ville la plus proche pour y poster sa lettre. Puis il attendait, il attendait… Rien jamais ne venait.

Alors il regardait les nuages, interrogeait le vent et, chagrin, versait des larmes de solitude.

Cependant les employées de la poste, chaque année ouvraient la lettre dont elles savaient bien qu’elle ne trouverait aucun écho. Attendries jusqu’aux larmes, elles décidèrent enfin de se cotiser et d’envoyer dans un joli colis toute la liste des friandises et des jouets auxquels rêvait le petit garçon.

Hélas, hélas ! Inhumaine misère des administrations, le colis mirifique se perdit dans un tri quelconque et ne parvint jamais à son petit destinataire.

Alors l’enfant une fois encore pleura et, l’année suivante, il prit sa plus belle plume, écrivit sa missive et, toujours bravant la neige et le froid, partit la poster :

Mon petit papa noël chéri,

Je sais bien que tu es bon, que tu m’aimes de tout ton cœur et que chaque nuit de noël tu penses à moi. Je n’ai jamais douté de Toi. Mais ce sont ces salopes de la poste qui ouvrent les colis et volent mes friandises et mes jouets. Je le sais bien…

10:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.12.2012

Edito d'une quatrième expérience

Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !

Encore un nouveau blog ! Collectif en plus ! Popopopopopo… !

Il me semble t’entendre d’ici, lecteur.

Et tu as quelque part un peu raison : dans l’océan multiple, cloisonné, composite, obscur, étal, d’un blog monde où chacun surfe avec plus ou moins de délectation et de bonheur sur sa vaguelette, quelle prétention à l’existence peut bien avoir cette nouvelle goutte d’eau ?

L’ambigüité de la réponse est assez claire : nulle et immense.

Nulle parce que ce nouveau blog, comme tous les autres au demeurant, n’aura jamais l’envergure d’un acte capable d’intervenir favorablement ou défavorablement sur la marche générale des choses.

Immense parce qu’il est un blog né du bon plaisir de ses trois auteurs et que si ce plaisir est assez transparent pour t’en offrir un brin, alors il aura pleinement assumer sa raison d’être.

Les Sept mains, Tempête dans un encrier et Non de non, ont eu cela de commun : les auteurs s’y sont succédé mais deux seulement ont participé aux trois expériences, Stéphane Beau et moi-même.

Aussi avions-nous depuis longtemps l’envie de tenter une quatrième complicité. Mais laquelle ?

Dans ce genre d’entreprise, nous avons pu l’un et l’autre le constater, le prime enthousiasme fait vite place à la lassitude, les textes se font plus rares et plus courts, sont moins originaux, moins travaillés, au fur et à mesure que passe le temps. Un blog collectif meurt souvent de l’épuisement collectif des motivations individuelles.

J’ai donc soumis à Stéphane l’idée suivante : ouvrir un espace à durée déterminée et le faire vivre avec des textes aux fréquences elles-mêmes relativement espacées. J’ai ainsi proposé comme espace temps l’année 2013 et comme fréquences un texte par semaine.

De cheminer, donc, sur les 52 semaines par 52 textes. Le blog portera donc le titre de Chemineaux 52.

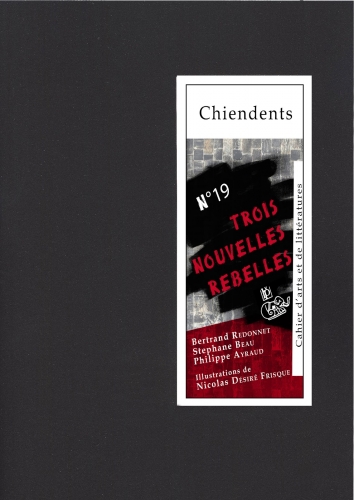

Stéphane a émis la réserve, avec juste raison sans doute, selon laquelle ce cheminement tout au long de cette année effectué à deux voix seulement courait le risque de la monotonie. Il m’a alors proposé que notre compère des Trois nouvelles Rebelles, récemment parues aux éditions du Petit Véhicule, Philippe Ayraud, se joignent à nous.

C’est donc les trois auteurs de ce petit recueil qui, l’un après l’autre, du jeudi 3 janvier au jeudi 26 décembre 2013, viendront ici offrir leur écriture en partage.

J’ouvrirai le bal le 2 janvier, jour de la mise en ligne, suivra Stéphane le jeudi 7, puis Philippe le jeudi 14 et ainsi de suite.

A très bientôt, donc, si cela te chante, lecteur. En tout cas, bonne année 2013 à toi, plein de vie, de désirs accomplis et de déboires évités, où que tu sois, qui que tu sois et quels que soient tes sentiments et jugements à mon égard !

Bertrand

12:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.12.2012

Le bonheur, une idée primaire

Dans un monde et une époque - indissociables- où la peur, la tristesse et le malheur des gens sont planifiés en arguments de vente de la politique, seule la volonté, affirmée, réelle et vécue, d'être heureux est subversive.

Le bonheur, c'est le vers dans la pomme.

Hélas quand je regarde en arrière - et c’est souvent - j’aperçois une foule d’incohérences, des kyrielles de non-sens, des tonnes d’absurdités qui encombrent cette recherche primaire, élémentaire, du bonheur.

Et j’en suis, conséquemment, chaque jour plus  amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.

amoureux de mon présent. Ce qui, contradictoirement, n’est ni fat ni confortable, la substantifique moelle d’un présent étant son caractère forcément éphémère.

Quand je regarde en arrière, je ratisse très large : dans ma propre vie d'abord. Dans celle de ceux que j’ai pu croiser et aimer ensuite. Puis, élargissant considérablement le champ de vision, dans ce qui se dit et écrit et s’est dit et écrit, partout depuis des lustres et des lustres quant à la marche aliénée du monde. Disons, grosso modo, au cours des deux siècles d’histoire qui viennent de s’écouler.

En zoomant, je vois le coin de monde que j’habite, la vieille Europe, exprimée dans ma langue, la langue française.

Alors j'entends un inextricable chaos de discours et de déclarations des plus belles intentions ! Je vois et j'entends des combats au corps à corps, des assemblées, des élections, des guerres, des morts, des barricades, des trahisaons, des incendies, des empoignades, des polémiques, des crimes, des attentats, et des livres, des milliers et des milliers de livres.

Tout ça pour un résultat absolument nul : mécontentement toujours aussi général quant aux conditions faites à la vie. Malheur à tous les étages ! Jérémiades à chaque coin de rue !

Il me semble parfois que le hiatus est tellement énorme qu’il ne peut pas être. Trois alternatives s'offrent ainsi à mon âme perplexe :

- soit les hommes sont des impuissants, des larves n’ayant aucune prise sur leur destin,

- soit ils ne sont que des discoureurs sans aucune volonté d’agir,

- soit la recherche du bonheur consiste à être ou à paraître malheureux.

Car comment expliquer autrement l’éternelle défaite du bonheur face au monde réifié ?

Moi, qui ne vaux pas mieux qu’un autre, loin, très loin s’en faut, si je devais ne voir ce monde que laid, qu'injuste et que vilain, si je ne devais pas y vivre pleinement des moments de bonheur intense et être heureux, heureux de vivre avec tout ça, je me suiciderais. Je me tirerais une balle de 9 mm dans la tête. Pas dans le pied, comme le font les désespérés du malheur spectaculaire. Non. Dans la tête. Ce serait une vraie défaite, sans tambour ni trompette. Une défaite courageuse que bien d'autres avant moi ont assumée.

Quelques livres parmi les plus fins de ces deux derniers siècles, l’ont dit : si on veut changer radicalement le monde - car le monde, celui dont on parle, n’est fait, jusqu’à preuve du contraire, que de nous-autres et de nos différences - il ne faut pas s’attaquer par le postillon aux murs de ce monde, il faut se transformer soi-même en combattant.

C'est-à-dire se montrer capable d’exister. Être à la hauteur, dans sa propre vie, dans sa propre chair, dans ses propres désirs, et dans ses propres instants, de l'idée qu'on a de son propre bonheur.

Détruire ainsi l'idée même du bonheur, l'idéologie du bonheur, en étant heureux. Par tout moyen à sa convenance.

Mais il faut pour ce faire être ou devenir vraiment juste avec soi-même, volontaire, désirant, passionné, pas envieux pour deux sous, ni de gloire, ni d’honneurs, ni d’argent et…courageux, le courage étant d’abord celui de refuser d’avoir pieds et poings liés par les misérables acquis de la survie, ce réservoir où sont planifiés les malheurs, la tristesse et la peur.

Le courage. C’est bien cela qui fait défaut aux hommes pour être de sincères chercheurs de bonheur. Il y en eut, des gens comme ça. Trop peu pour que la fourmilière change de sous-bois et cesse sa laborieuse industrie.

Si les hommes arrêtaient de se complaire dans les chaînes de leurs illusions et désillusions quotidiennes, les jetaient aux orties, la fourmilière s’écroulerait d’elle-même. Ils le savent, les hommes.

Mais c’est tellement confortable, des chaînes ! C'est comme des rails pour le train ! Un prisonnier n'a pas d'initiative à prendre : il y a le lever, le café, la toilette sommaire, l'attente de la promenade, le déjeuner sommaire, la promenade encadrée, la sieste, le dîner et la nuit et le lever encore... Rien ne peut arriver de fâcheux à un prisonnier puisqu'on lui a confisqué le courage d'être libre.

Et combien en connaissez-vous, de ces prisonneirs du dehors, qui, pour les seules causes justes qui vaillent et qui sous-tendent toutes les autres, le bonheur, l'abolition de l’ennui, la redécouverte de la jouissance, seraient capables de prendre un train, un avion, la route, le bus, et de foncer loin de leur misère, vers la liberté d’être soi-même, en laissant derrière eux la maison payée à crédit, le p'tit bout de jardin, la bagnole, le quartier, le pays, les amis, la famille, les habitudes, les cotisations-retraite et d’assurances sociales, le chat, le chien, le p’tit bureau peinard et le p'tit salaire qui va avec ? Combien ?

Un ? Deux ? Trois ? Ce serait déjà un miracle. Alors je demande : mais que vaudrait donc une société reconstruite par des hommes qui n'auraient même pas eu le courage d'eux-mêmes, sinon le prix que vaut une société de zombies ?

Et le monde ainsi vilipendé par les chrysalides, toujours avec les mêmes idées, toujours avec les mêmes mots, toujours avec les mêmes slogans, toujours avec la même et fatigante générosité superfétatoire, toujours avec les mêmes peurs, va son bonhomme de chemin en écrasant les bonhommes d'humains...

Qu’il aille ! Je vais le mien. Dans, avec et sans lui.

Image : Philip Seelen

09:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.12.2012

L'hiver

Les autochtones eux-mêmes en conviennent, c’est dire ! Avant noël, la neige ici est rarement aussi abondante et aussi constante, quotidienne, que cette année. Mon voisin regarde le ciel toujours prometteur de nouvelles chutes blanches et dit, les mains sur les hanches, hé ben on n’est pas arrivé au mois de

Et oui, c’est bien ça qui tarabuste l’autochtone pourtant aguerri aux rigueurs de sa latitude. Les grandes intempéries, les couches de neige sans cesse renouvelées, les mercures qui descendent tellement bas qu’on dirait que les thermomètres ont été sabotés, tout cela, quand c’est en janvier, voire en février, on a quand même l’impression que l’on a entamé sa remontée vers le soleil. On a le grand mouvement des choses et ses jeux de lumière dans la tête.

D’accord, dit-on, c’est l’hiver, mais on remonte quand même la pente à chaque aurore qui se dessine en rose au-delà du Bug.

Mais là, on n’en a pas encore terminé de la descente, qu’on a déjà presque un mois de grand hiver dans le dos. Alors, on fait montre d’un certain pessimisme pour la suite de la traversée du tunnel. On craint de n'en voir le bout qu'épuisé.

Le pays se dessine en deux couleurs, noir en haut et blanc en bas. Le vent nous vient de Russie et, sur les routes, ramène la poudre neigeuse qui se faufile entre la forêt gelée et la plaine grande ouverte. Gare aux virages où elle s’entasse, cette neige, gèle et n’est bientôt plus que glace ! Pas trop de place pour la rêverie au volant.

Autour de ma maison, c’est un peu le mythe de Sisyphe. Je creuse, comme tout le monde, chaque matin des allées pour pouvoir vaquer à mes quelques occupations du dehors, je dégage le portail pour pouvoir bien l’ouvrir et accéder à la voie publique, et, au matin, je recommence car la nuit a tenté de tout effacer à la gomme blanche. Les talus de chaque côté de mes allées et venues s’élèvent un peu plus chaque jour. Bientôt, je marcherai entre deux remparts de neige.

J’avais toujours vécu sous les cieux chargés d’embruns, d’iode et de souffle marin. Dès lors, parfois je me dis que même si mes 2500 Km d’exil ne sont pas grand chose au regard des distances planétaires, je ne pouvais pas mieux contraster les climats.

Et j’ai toujours cette impression que tant de neige partout, sur les routes, les champs, les forêts, les sentiers, les maisons, les granges, les cours, les fermes, les trottoirs, les talus, n’arrivera jamais à se dissiper. Que le monde est définitivement livide.

Je sais pourtant la fragilité de cette couverture. Je l’ai vue. En deux jours, tout peut disparaître, comme si cela n’avait été qu’une illusion et la plaine se recouvrir soudain de larges étangs.

Pour l’heure, la blancheur est maîtresse. Pour deux ou trois mois, selon les humeurs à venir des masses d’air et des anticyclones.

La plus longue période enneigée qu’il m’a été donné de vivre ici, avait couru du 28 novembre au 15 mars. Presque quatre mois. Le quart de l’année.

Hum… Même si je trouve ça beau parce que je viens des plages, des algues et des rochers, vient un moment - là comme partout ailleurs et pas seulement en parlant des paysages et des climats mais aussi des hommes, de leur art, de leurs amours et de leurs propos - que le beau qu’on ne voit plus se transforme en laid.

Illustration : photo prise à treize heures, c'est-à-dire soleil au zénith

11:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.12.2012

Du temps où auteurs et éditeurs avaient des couilles

Correspondance entre Georges Darien et les éditions Stock

Monsieur Stock,

Voici deux ans que vous vous jouez de moi.

Au mois de juin de l’année dernière, quand je vous ai vu ici, vous m’avez fait entendre que vous éditeriez L’Épaulette au printemps ; lorsque je vous ai écrit, il y a quelques mois, vous m’avez répondu pour me demander de reparler de la chose en août.

A présent, ce sont de nouvelles défaites ; en voilà assez.

Si je le pouvais, je m’adresserais à d’autres qu’à vous. Malheureusement, c’est impossible, c’est impossible à cause de l’abominable façon dont vous avez publié mes livres précédents ; aucun éditeur ne veut, naturellement, publier un livre de moi et faire la publicité nécessaire alors que vous n’avez jamais, vous, fait un sou de publicité pour mes livres ; les frais qu’il aurait à faire vous profiteraient nécessairement et seraient d’autant plus forts que vous n’avez jamais rien tenté pour me faire connaître du public.

Je suis donc forcé de m’adresser à vous, bien que je sache à l’avance quel traitement m’attend, quoique je sache que mon livre réussira non pas grâce à vous, mais en dépit de vous.

Georges Darien

Monsieur Darien...

Vous êtes un farceur, mais pas un farceur aimable, ce qui gâte tout.

Vous êtes avec cela de la plus grande mauvaise foi, ce qui complique les choses et c’est embêtant.

A la lettre que vous venez de m’adresser, on répond : merde, et c’est ce que je fais.

P.V. Stock

09:00 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.12.2012

Pêle-mêle

Son opposant principal, le nationaliste, populiste, réactionnaire Jarosław Kaczyński, déclarait hier qu’il y a certaines similitudes entre le 13 décembre 2012 et le 13 décembre 1981, jour de l’état de guerre décrété en Pologne et dont je vous parlais dans mon billet précédent.

Un journaliste demandant à Donald Tusk ce qu’il pensait de cette nouvelle extravagance mentale de son adversaire, celui-ci a répondu en substance :

- Il a raison. J'y vois une grande similitude. Le 13 décembre 1981, Kaczyński n’a été ni inquiété ni arrêté (comme le furent tous les gens engagés fermement contre l’ordre communiste, ndlr) et il ne sera pas arrêté non plus ce 13 décembre 2012.

Voilà qui devrait calmer l'orgueil patriotique du populiste, champion de la décommunisation, grand chasseur de sorcières et qui, depuis la catastrophe accidentelle de Smolensk, voit des traîtres et des agents de la Russie partout ! Jusques dessous son lit...

Un camarade polonais me disait une fois, alors que le thermomètre descendait à - 30 : Chez nous, l’hiver, c’est une guerre de tous les jours.

J’ai retenu la leçon et aujourd’hui, même s’il ne fait que -16, mon souci principal est de circuler sur la glace et la neige en prenant le minimum de risques, de chauffer la maison, faire ronronner les feux, boire du thé brûlant et, tout ça étant fait et bien fait, de me plonger dans la lecture de quelque livre en regardant, parfois, par la fenêtre, l’hiver tout blanc, tout givré et tout vaincu jusqu’à cette fenêtre, dressée devant lui comme une barricade.

Je n’attends pas le printemps. J’espère que c’est lui qui m’attend. Le grand mouvement des choses se vit dans le mouvement des jours, chacun ayant sa raison d’être, sa raison de s’enfuir et de recommencer.

J’ai lu une phrase dans un livre de l’écrivain à succès Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, qui m'a choqué. Peut-être ai-je eu le tort de la prendre au premier degré. Quoique… Je ne vois pas trop à quel degré de l'esprit elle peut être autrement prise.

En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. On sait tout ça et on sait comment. Yashmina Khadra écrit : On s’attendait à une résistance, à des combats farouches, à une opposition forte et il n’y eut que quelques escarmouches.

Scandaleux. Cet homme, qui fut haut gradé dans l’armée algérienne avant de se tourner vers l'écriture où il glane également pas mal de médailles, ne connaît rien du déroulement de cette partie de l’histoire, des sacrifices faits par l’AK, des morts, des massacres, des crimes et de l’état de la Pologne en 1939.

De toute façon, son livre, outre cette bourde, est ennuyeux et écrit de façon fort approximative. Je ne le mènerai pas au bout. J’ai trop à faire avec d’autres livres, soit qui ont passé avec brio l'épreuve du temps, soit dont la qualité première n'est pas la recherche du succès de librairie.

Bon week-end à tous... et à toutes, ça tombe sous le sens !

Les halliers qui jouxtent ma maison

11:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.12.2012

13 décembre 1981 : la Pologne sous les couteaux

Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :

Il y a trente et un an aujourd’hui, à six heures du matin, la voix du général Jaruzelski annonçait sur toutes les radios et à la télévision :

"Citoyennes et citoyens, grand est le poids de la responsabilité qui m’incombe ce jour…"

La Pologne se réveillait ainsi sur un cauchemar qui allait durer deux ans : la proclamation de la loi martiale et la déclaration de l’Etat de guerre dans tout le pays.

Six mille syndicalistes et opposants actifs avaient été jetés au cachot dans la nuit, toutes les garanties légales suspendues, les lois fondamentales comme celle protégeant (officiellement) la liberté de circuler anéanties, les frontières et les aéroports fermés, le couvre-feu décrété.

Le pays était sous la botte. Exsangue.

A la vitesse historique, c’était donc hier et les Polonais aujourd’hui vaquent à leurs occupations, rient, chantent, s’aiment, souffrent comme tout le monde des maux de la mondialisation libérale.

Mais ils se souviennent. L’air pur, plus de trente ans après, semble encore, parfois, leur donner le vertige. Il y a quelque temps, alors que je garais insolemment mon automobile sur un espace normalement réservé aux piétons, un vieux monsieur, les mains dans les poches, la cigarette au bec, l’œil goguenard, qui me regardait manœuvrer et auquel je demandai si je pouvais me permettre parce que je n’en avais que pour quelques minutes, m’avait répondu - comprenant dès ma première syllabe que j’étais étranger - avec une pointe de fierté amicale allumée dans ses yeux :

- W Polsce wszystko wolno ! (En Pologne, tout est permis)

Paroles anodines qui, ici, ne le sont pas.

Tous ceux qui ont plus de quarante ans se souviennent donc aujourd’hui de ce 13 décembre.

Leur pays a été meurtri dans les profondeurs de sa chair. Pour une foule de gens de l’Ouest définitivement enfermés dans les clichés les plus crasses, il est encore le pays des longues files d’attente devant les magasins, sous la neige et le vent, le pays où il n’y a ni viande, ni produits laitiers, ni pain convenable, ni routes, ni services publics, ni vêtements décents. Que de la vodka et des militaires armés jusqu’aux dents au coin des rues. Bref, leur cervelle, à ceux-là très nombreux encore (j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte à chaque fois que je suis revenu en France) s’est scotchée sur des titres de journaux et des images télé, comme si, après, vu qu’on n’en parlait plus, ou beaucoup moins, l’histoire s’était arrêtée.

Mais que faire d’autre quand la nature vous a doté d’un cerveau d’imbécile, sinon arrêter l’histoire aux dernières informations saisissantes reçues ?

Le vieux général Wojciech Witold Jaruzelski, aujourd’hui âgé de 90 ans, a toujours assumé devant l’histoire et devant ses compatriotes la responsabilité de ce matin de décembre. Il répond présent à toutes les convocations au tribunal qui lui sont régulièrement adressées depuis trente ans. Le vieillard ne se dérobe pas, ne se cache pas : il habite un appartement connu de tous les Varsoviens.

Je ne suis pas certain du tout, du tout, qu’une telle situation serait possible à Paris.

L’état de guerre fut, si on peut dire ainsi, le dernier coup de bluff du communisme détruit sur ses bases, pour donner encore l’illusion de sa vitalité première. Jaruzelski savait très bien qu’il n’endiguerait jamais les aspirations à la démocratie du peuple polonais, que le vent de l’histoire avait définitivement tourné, que l’Union Soviétique elle-même en train de se dévorer les entrailles avec un système qui n’était plus viable et ne l’avait d’ailleurs jamais été autrement que par le mensonge, la ruse et la force, embourbée de surcroît en Afghanistan, ne pouvait se permettre, comme à Prague vingt ans plus tôt, de venir rétablir l’ordre communiste à coups de chars.

Et quand bien même en eût-elle montré quelques velléités, que Jaruzelski sauvait la face et tentait de l’en dissuader en lui montrant qu’il avait la situation en main.

Car les tensions étaient telles, les contradictions avaient atteint un tel point de non-retour, qu'il a aussi voulu éviter, par la loi martiale et la démonstration de force, l’affrontement direct et les bains de sang de la guerre civile.

Sur toutes ces questions relatives aux responsabilités du vieux chef communiste, le sentiment des Polonais est encore très contrasté. J’écoute ceux qui ont vécu les tumultes, voire qui y ont participé, et je me garde bien d’émettre un jugement qui, de ma part, serait tout à fait indécent. Ils ne sont pas d’accord entre eux, les Polonais, sur le déroulement de cette époque dramatique, mais, sinon peut-être pour les catholiques populistes du PIS (Droit et justice) menés par le dangereux conservateur Jarosław Kaczyński, il n’y a pas de haine, pas de chasse aux sorcières, pas de goût de revanche.

Qu’un immense soulagement d’être sortis du tunnel.

Rendons un honneur, mesuré car tout discours politique est fait de paroles convenues, au Président Hollande - on n’en a pas tous les jours l’occasion - qui, en visite à Varsovie le 16 novembre dernier, a su déclarer devant le parlement polonais que ce peuple avait, bien avant la chute du mur, souffert le martyr pour avoir pris l’initiative victorieuse* de soulever le joug totalitaire qui depuis cinquante ans accablait toute l’Europe centrale et de l’est.

*après les cuisantes défaites de Bucarest en 1956, de Prague en 1968 et de Varsovie elle-même en 1970.

Pour avoir une certaine idée des véritables victorieux et des vaincus oubliés - pourtant du bon côté de la barricade - de cette lutte historique, voir ici un autre témoignage.

11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.12.2012

Ils faisaient lundi

Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.

Lundi était jour du marché, c’est-à-dire, pour tous les paysans des environs, un jour de fête beaucoup plus joyeux que l’austère dimanche où les bicyclettes et quelques carrioles attelées s’agglutinaient sur le parvis de la vénérable église du XIIe siècle et où se faufiler au bistro faisait plutôt mauvais genre.

Mais le lundi dès potron-minet, autour des halles au sommet desquelles veillait la vieille sirène du tocsin, sur toute la Grand-Place, des camelots de toutes sortes bonimentaient sur toutes sortes de guenilles, sur leurs outils, sur leurs fruits, sur leurs broutilles. Les gens des campagnes environnantes, eux, apportaient dans des paniers grillagés tout ce qu’ils avaient espoir de vendre ou de troquer, lapins, canards, poulets, pintades, pigeons, œufs, légumes. Une forte odeur de fientes et de plumes chaudes se mêlait ainsi à celle des tissus neufs et des fruits sucrés.

Certains cependant n’amenaient rien du tout. Ils s'amenaient, ce qui n'était déjà pas si mal, pour causer de tout et de rien, comme seul savait le faire le paysan, au café du commerce, toute la matinée durant. Arrivés aux aurores, ils repartaient sous le soleil au zénith, la voix pâteuse, l’œil torve et le vélo très incertain.

C’était le cas de Gaétan, le propriétaire chez lequel ma mère avait eu l’idée lumineuse de me louer chaque été pour prix du gîte et du couvert. Il arrivait sur le coup de quatorze heures, la démarche passablement chaloupée, son indéfectible chapeau bien rabaissé sur le front, les yeux mi-clos, l’haleine inondée de vin blanc sec et, toujours, un demi-sourire suspendu à ses lèvres pincées, comme si le monde l’amusait, l’agaçait mollement ou lui semblait tout simplement hors de propos.

Tout de noir vêtue, sa vieille mère depuis longtemps revenue du marché et lassée de l’avoir attendu pour le déjeuner, levait les yeux au ciel, les poings serrés, en grinçant d’inintelligibles paroles. Des prières? J’en doute fortement. Je ne l’ai jamais surprise à genoux et au-dessus des grands lits à baldaquin, jamais je n’ai vu la divinité du Golgotha exhibé son supplice sur les murs grossièrement peints à la chaux.

Peut-être proférait-elle des colères aux mots si crus qu’elle ne voulait pas qu’on les entendît. Je subodorai, bien plus tard, qu’en ces circonstances elle vilipendait plutôt la mémoire de son mari pour avoir légué une aussi funeste passion au fils. Le bonhomme s’était en effet prématurément évaporé vers les vignes du Seigneur après avoir trop goulûment prisé celles d’ici-bas.

Le Gaétan en question ne quittait donc le foirail que le dernier. Tranquillement accoudé au comptoir, il attendait que le garde-champêtre eût débarrassé la place de la paille, des fientes, des ficelles, des papiers gras et des emballages. Ceci étant fait et bien fait, tous les deux prenaient le coup de l’étrier. Chacun le sien bien entendu : un cheval se monte avec deux étriers.

Enfin rentré, Gaétan s’asseyait devant son assiette en ricanant bêtement. Il avalait en un tour de main tout ce qui tombait sous sa dent avinée, miget, pâté, cuisses de poulet ou de canard, moutarde, cornichons, haricots, fromages, fruits, gâteau, le tout inondé de grandes lampées de vin, histoire de faire durer la fête.

Fermement occupé à engloutir, il faisait mine de ne pas entendre les sourdes vitupérations maternelles. Puis il se levait, il pétait un grand coup, énorme comme un tonnerre du ciel et comme pour signifier la fin des jérémiades, avant de s’aller coucher pour une longue sieste réparatrice à l’ombre du paillé ou du poirier du jardin.

Dès le lendemain, les choses reprenaient alors leur cours normal, la mère à ses casseroles, ses conserves, ses poules et ses cochons, le fils à ses chevaux et ses champs, moi au cul des vaches avec des livres et des casse-croûtes et la mémoire du grand-père en paix sur ses nuages.

Jusqu’au lundi suivant.

Extrait du Silence des chrysanthèmes, remanié et jamais mis en ligne

13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.12.2012

Quatre lettres dans la nuit

L’ordre des quatre lettres est un diktat sans lequel vous n’entendriez qu’un désordre vide de sens, trom, ortm, romt, mrot, torm. Une seule émotion est admise. La suprême.

Tant que, même à les prononcer, on pourrait parfois être saisi d’effroi.

Cette nuit, quatre bougies les faisaient danser à la fenêtre minuscule d’une minuscule maison. Elles éclairaient faiblement, un peu plus loin, en face, le givre des carreaux et leur lueur timorée se répandait en tremblotant sur la neige, comme un sillon de tristesse. De la fumée sur le toit virevoltait à la rencontre des flocons tombant du noir. Il faisait froid, aussi froid que les quatre lettres sont froides.

A la chaleur d’un vieux poêle, des gens veillaient une vieille dame dans la nuit d’hiver.

Avant, elle cheminait le long des haies, un foulard enveloppant toujours ses cheveux, été comme hiver. Elle arrêtait son pas étroit, malhabile, pour dire deux ou trois mots, des mots qui signifiaient toujours que la vie était dure, seule au bout de la piste. Elle suintait très fort ce sombre désarroi des vieilles gens qui, depuis longtemps, ne sont plus réellement sur terre mais à l’intérieur des fantômes qui les habitent. Loin en eux-mêmes.

Elle avait pour la première fois, m’a-t-on dit, vu le monde en 1928 et ce reflet blême sur la neige marquait donc le point final d’une course de 84 ans à travers l’histoire. Elle avait 11 ans quand les chars de Staline avaient traversé le Bug pendant que ceux d’Hitler accouraient à tombeau ouvert, venant de Varsovie. Sans doute l’enfant avait-il entendu le grondement, au-dessus des champs de septembre et dans les profondeurs de la forêt, de la terrible tenaille qui se refermait sur son pays.

Puis une jeunesse écrasée sous le poids les crimes qui se perpétuaient plus tard dans la forêt toute proche, des crimes de sang et de fumées. Une vie de jeune femme bientôt immobilisée sous la poigne sans issue de Staline, avec une ferme bien plus que modeste, tant qu’elle n’intéressait même pas la collectivisation. Deux cochons, deux vaches, des poules, deux ou trois champs…

Survivre dans la neige et le vent, par-delà l’incendie des barbaries de l’histoire.

Elle cheminait sans doute, la vieille dame fatiguée, dans ce début du XXIe siècle comme on chemine au sortir d’une nuit d’insomnie labourée par les cauchemars.

Hier, elle a rejoint les terres où il n’y a plus d’hommes, plus d'Histoire, et inscrit au bout de son destin de femme les quatre lettres qui l’avaient, sans doute, si souvent fait frissonner, l'effleurant de leur souffle glacé.

Dans la nuit neigeuse, dans le vent qui balançait les pins et bousculait les flocons, vacillaient quatre bougies au givre des carreaux et un sillon de tristesse sur la neige tremblotait.

Tel un petit mouchoir blanc agité à la fenêtre du temps qui s’en va, en route vers l'éternité du temps.

12:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.12.2012

Quand les vieux démons reviennent, côté coulisses

Texte mis en ligne le 1er décembre 2009

Introduction:

C'est comme une histoire de fous, mais vécue par des gens censés ne pas l'être, fous.

Elle est véridique, cette histoire, et nous avons eu l'heur de la lire, passablement éberlués, dans les colonnes du numéro 48 de Polityka.

Elle s'est déroulée à Poznań.

Plus précisément, dans un grand théâtre de Poznań, et plus précisément encore, en coulisses.

Ce grand théâtre accueillait ces jours-ci le Théâtre Polonais de Danse, institution remarquable qui se produit dans différentes salles du pays et qui, depuis quelques mois, s'est adjoint le talent d'un danseur israélien émérite.

L'histoire :

Alors que le susdit danseur s'entraînait à rideau fermé avant la répétition générale, il a soudain senti sur lui peser un regard insistant, qui l'a dérangé et troublé dans sa concentration au point de s'interrompre et d'aviser effectivement dans les coulisses un employé qui le fixait, immobile, avec une mine assez sévère, et peut-être, même, qu'il le toisait, moqueur, méprisant, ce salaud d'employé !

Rien de grave, me direz-vous. Mais attendez que je vous décrive le machiniste scrutateur et soi-disant goguenard. Petit, nerveux, l'œil noir, une mèche de cheveux lui barrant le front et une petite moustache fournie, bien taillée en balais de chiottes, juste sous les narines...Vous y êtes ?

Non ? L'artiste israélien, lui, est formel : cet ouvrier ressemblait à s'y tromper à Hitler, lequel artiste a pris peur et s'en est ouvert à une responsable du Théâtre Polonais de Danse, lui demandant de dire à cet employé de déguerpir.

Las ! Las ! Les choses n'en sont point restées là. L'employé courroucé - je vous laisse deviner à quoi peut ressembler un employé qui ressemble à Hitler quand il est courroucé - a porté plainte auprès de la directrice pour.... discrimination.

C'est là que l'anecdote tourne au cauchemar et que, comme dans tous les cauchemars, elle permute les rôles du réel. Car un homme qui ressemble à Hitler à s'y méprendre et qui porte plainte contre un homme de confession juive, un artiste en plus, pour discrimination, ça fait grincer des dents dans la mémoire collective.

Et ça n'est pas tout ! Les camarades de l'employé-fantôme, outrés de la mesure prise à l'encontre de leur collègue, ont menacé de faire grève pour la Première si on ne le remettait pas à son poste.

À l'occasion d'une autre discussion orageuse avec la directrice artistique du Théâtre, pour tout autre chose que cette lamentable affaire, quelque chose ayant trait à l'organisation du spectacle, le danseur traumatisé, quant à lui, en est arrivé à évoquer une nouvelle fois l'incident : il a maintenu avec force qu'un employé-Hitler l'avait nargué et regardé de façon très agressive.

Hélas encore, trois fois hélas, la directrice était déjà mal disposée envers le danseur car, paraît-il, depuis quelque temps, le bruit courait que ce dernier se plaignait à qui voulait l'entendre que ce spectacle était une galère et qu'il était décidément impossible de travailler convenablement avec "ces connards de Polonais !"

Mal disposée, donc, au point de lâcher dans l'altercation qui ne manqua pas d'éclater : Espèce d'enculé de juif !

Aie! Aie ! Là, ça s'est vraiment gâté .

Et l'artiste aussitôt de se lever et de hurler : Espèce d'enculée de nazie !

Et voilà l'affaire portée diligemment à la connaissance de l'ambassade israélienne en Pologne et voilà la directrice artistique virée sur le champ !

Et qu'en est-il, dans tout ça, advenu du machiniste sosie ?

Des journalistes ont fini par le dénicher, tout penaud, dans les vestiaires. Lui, il dit qu'il a toujours eu la moustache et s'est toujours coiffé de la sorte, qu'il n'est pas fasciste pour un sou, que la guerre c'est du lointain passé, qu'il est embêté avec cette histoire qui fait grand bruit dans le Landerneau et que, s'il est viré de son emploi, il se demande bien ce qu'il va devenir et comment il va nourrir sa famille.

Conclusion :

Et le journaliste de Polityka de poser la question : où commence le délit de sale gueule*et l'inconvenance quand on a le malheur congénital de ressembler à Hitler en présence d'un artiste israélien ?

Au regard ? Au fait d'exister ?

Annexes :

- *NDLR Exil des mots

- Le spectacle préparé portait sur : La chute du mur et la tolérance. Hé ben, c'est raté !

Image : philip Seelen

12:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.12.2012

Décalage...

Pour être certains que notre brève apparition avait bien imprégné la réalité.

Les empreintes, larges et profondes, escaladaient le petit talus, fuyaient dans les sous-bois, hésitaient en se multipliant, et se glissaient enfin sous les broussailles. Nous les avons suivies sur une dizaine de mètres, comme si nous nous attendions à ce que le grand prédateur nous attende là, sous les halliers recouverts de neige. Mais il devait être, à ce moment là, à l’autre bout de la contrée ! Enfui vers son destin de loup.

Et le soir venu, je me suis dit que j’étais vraiment situé hors du monde. Israël assassine sous le regard complaisant d’Obama et de ses Etats valets ainsi que sous les courbettes malsaines de Hollande, la Syrie sombre dans le chaos, les hommes y meurent sous le feu nourri des armes, l’Europe ressemble de plus en plus à un sac de nœuds ficelé par des traîtres, des menteurs et des insignifiants, les gens sont à côté de leur vie, ne trouvent plus rien qui alimente en vrai leur plaisir de vivre leur vie, des milliers d’hommes et de femmes perdent leur gagne-pain parce que la banque - ses tiroirs bien remplis quoiqu’elle prétende le contraire - ne les trouve plus rentables, les intellectuels de service n’émettent plus que des vulgarités engraissées à la sève du spectacle marchand, les ministres et les présidents ne sont que les piètres gestionnaires fantoches du pouvoir occulte d’une poignée d’insatiables financiers, aucun idéal ne s’élève qui voudrait dépasser les sphères étriquées de la survie, et moi, benêt, je suis dans la forêt la piste laissée sur la neige par un loup de hasard.

Je ne sais pas si j’ai vieilli - sans doute que si - mais en tout cas, je crois une chose : je n’ai pas grandi !

Parce que je m’en fous, du malheur social des gens : Combien d’entre eux ont accordé crédit aux voix qui leur disaient, depuis si longtemps, à s'en faire mal, l’inéluctable pourriture d’un système ?

Ce monde qui les tue, c’est le leur. Celui auquel ils ont fait allégeance. Ce n'est pas le mien.

J’aimerais bien encore suivre la piste d’autres loups.

Mais l’exceptionnel est, par définition, d'abord solitaire.

11:39 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.12.2012

Fantastique et furtive rencontre

Dans le temps, oui, mais maintenant...

Les habitants du village, eux, avaient été moins catégoriques. Certains avaient prétendu que, parfois, l’hiver, il pouvait arriver que des individus isolés poussent leur course jusqu’ici, venant de la grande forêt de Włodawa ou d’ailleurs…

Un soir de neige et de vent, il y a un ou deux ans de cela, j’étais planté au milieu de ma cour, la forêt face à moi avec un bout de lune accrochée à ses cimes. Pour tout vous dire, j’étais planté là pour y gratifier la neige d’une miction libératrice, car que peut-on faire d’autre, la nuit, l’hiver, sous la neige et dans le vent, planté au milieu de sa cour ? Je vous le demande bien.

J’avais cru entendre, donc, au loin, dans les sombres profondeurs, la voix étouffée, rauque, caractéristique, légendaire. Comme un gémissement errant de la solitude.

On m’avait allégrement moqué. Surtout Jagoda. Un chien perdu, qu’elle avait pouffé. Tu veux tellement qu’il y en ait chez nous, que tu les entends.

Sur ce, fort possible, en tout cas fort bien dit, j’avais abdiqué. J’avais fait mine d’oublier la plainte dans la nuit gelée. Mais je suis têtu.

Et ce matin, dans la forêt, sur la route ensevelie de blanc et de glace, alors que je roulais au pas, il a surgi. La gamine, à côté de moi, babillait que c’était bien d’avoir des responsabilités, que ça obligeait à penser à autre chose qu'à ses petites affaires, car un prof l’avait déléguée pour récolter des pièces de monnaie, jaunes, qui seraient offertes aux enfants de la Maison de l’Enfance.

Je me suis fait aussitôt sarcastique. Te voilà bientôt rendue comme la mère Chirac, que j’ai rigolé. Elle s’apprêtait, sourcils froncés, l’œil vexé car subodorant que ça n'était pas forcément un compliment, à me demander plus ample explication...

Mais l’animal est sorti des fourrés, très vite, juste devant la voiture. Magnifique allure, queue droite dans le prolongement du corps, course puissante, tête tendue vers la fuite. Il a pénétré dans le sous-bois d'en face, s’est arrêté une seconde, a regardé en arrière et a repris sa course sauvage sous les broussailles alourdies de neige.

Un loup ! Nous sommes-nous écriés en même temps.

Nous étions époustouflés et nous en avons parlé pendant les trente kilomètres, oubliant le verglas et la glace. Je le reverrai longtemps bondir, là, tout près, ce redoutable inconnu que l'on dit invisible.

Et maintenant je sais que la forêt, celle qui encercle ma maison, celle que je vois tous les jours et à toutes saisons, celle où je me promène, celle des myrtilles, des chevreuils, des grands corbeaux, des élans, peut être aussi habitée par des loups.

Ce n’est peut-être rien du tout pour toi, lecteur. Pour moi, ça la fait accéder, cette forêt, au statut de grande forêt, au rang de la légende, du conte, du fantastique.

Cet après-midi, quand la nuit l’aura enveloppée de silence, de froid et de neige, je sais que je la regarderai autrement.

Avec plus de respect encore, mêlé à une peur délicieuse. Je tendrai l'oreille et je n'entendrai, sans doute, que du vent glissant entre les grands pins et les bouleaux.

Pourtant, c’est l’idole redoutée des hommes, haïe, chérie, fantasmée, tantôt diable et tantôt ange, qui, ce matin sous une aube de neige, a croisé ma route et sur mon imaginaire laissé son empreinte du réel.

10:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.12.2012

Réel imaginaire

Maisons de bois aux formes incertaines sous la blancheur de l’aube, fumées qui montent sans conviction vers un ciel sans issue, forêts qui croulent sous le poids de la blanche humidité, routes aux profils confondus avec le champ ou le talus forestier, silence comme un recueillement devant l’inéluctable retour des grands engourdissements.

Ma voisine, la mémé, toute menue, que j’ai conduite ce matin jusqu’à Łomazy en roulant au pas à travers la forêt, semble s’angoisser de toute cette neige. Pourtant, elle en a vécu, de terribles saisons ! De très dures, toute jeunette alors, sous la botte infâme de tyrans assassins. Je la regarde toujours comme je regarde toutes les vieilles gens d'ici : comme témoins anonymes et émouvants des tumultes les plus dramatiques de l'histoire du XXe siècle. J’aimerais écrire le livre que renferme leur mémoire devenue muette. Pour contredire tous les autres.

Plus on est vieux, plus l’hiver est dur, dit-elle. Elle redoute son quatre-vingt troisième hiver, on dirait. Mais il est vrai que vient une saison où l’on redoute toutes les saisons. Rien n’est sans doute plus terrifiant, pour terrifiante que soit l’histoire de ces villages, que la présomption du dernier grand froid.

Elle marche de façon fort irrésolue, ma vieille voisine. Mon escalier de bois, que j’ai pourtant dégagé trois fois depuis l’aurore, est de nouveau enseveli. Il est glissant. Je retiens la mémé par le bras. Elle descend avec une extrême prudence, trois marches, longtemps, et, cruelle, la neige, pressée de vaporiser le monde, inonde son fichu.

Je crois savoir pourquoi l’hiver en Pologne m’impressionne encore. C’est parce que, sans n’avoir jamais mis les pieds en Pologne, avant, c’est comme ça que j’imaginais ce pays. La forêt, la plaine, la forêt, la plaine et toute cette succession balayée par le vent neigeux, sous un drap gris, presque noir là-bas, à la fin, quand il vient border l’horizon mélancolique. Des chevaux en armes pourraient y apparaître, dans un brouillard de voltiges. Montés par les hommes de Nestor Makhno, leurs drapeaux noirs qui pavoiseraient au vent froid. Ephémère victoire des plaines d’Ukraine toutes proches.

Mon imagination rejoint ses images.

En juillet, quand le thermomètre suffoque par quarante degrés, je suis dans un pays plus inconnu. Presque plus lointain. Je n’y avais jamais pensé de la sorte. Je n’y avais jamais pensé en géographie, en climat ; je l’avais fait grande plaine d'une saison blanche. Et même les plus monstrueux épisodes de l’histoire dont ce pays a été le témoin, le billot, l’acteur et le théâtre, se déroulent toujours encore, dans mon imaginaire abusif, dans ma compassion qui tente de remonter le temps, sous la neige que soulèveraient des tourbillons venus des steppes et de Sibérie.

L’imagination du monde acquise par l’histoire, la lecture, l’oralité ou tout moyen autre que le voyage, donne lieu à bien des stéréotypes, même si, parfois, ils rencontrent la réalité.

Pour illustration, un metteur en scène - je ne me souviens plus lequel - de Crime et châtiment faisait ouvrir sa pièce sous la neige et le froid, alors que l’œuvre, comme on sait, débute sous la fournaise poussiéreuse d'un mois de juillet.

12:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.11.2012

Appel des 451 : réflexions - suite et fin -

LE CHAOS VÉCU PAR LES AUTEURS : RESPONSABILITÉS ET LIMITES TANGIBLES POUR L’HABITER ENCORE

LE CHAOS VÉCU PAR LES AUTEURS : RESPONSABILITÉS ET LIMITES TANGIBLES POUR L’HABITER ENCORE

C’est en tant qu’auteur que j’ai adhéré à l’Appel des 451. Je ne parlerai donc ici que des livres qui portent la littérature et ferai abstraction, sans aucune marque de mépris, des dictionnaires, des manuels scolaires, des guides touristiques, des recettes de cuisine, des traités de pêche et de chasse et tutti quanti.

Ainsi j’ai pu lire quelques noms d’écrivains dans la liste des signataires, mais j’ai pu également constater qu’ils ne faisaient pas vraiment légions. Ce qui ne m’a, somme toute, que faiblement surpris.

S’il est pourtant des gens concernés au premier chef par le chaos, c’est bien les auteurs. Sans livres, pas d’auteurs, sans auteurs, pas plus de livres que de métiers du livre, ça tombe sous le sens. A moins qu’on ne veuille ressusciter ce livre que par l’unique réédition d’ouvrages ayant brillamment traversé l’épreuve des âges.

Pour nécessaire et louable que serait cette perspective, elle ne satisferait cependant pas à une des fonctions les plus nobles du livre, qui est celle de porter à la connaissance du public contemporain les œuvres de ceux qui écrivent leur époque, et au-delà, pour quelques élus méritoires, à la connaissance des générations à venir.

Je dis que je n’ai été que faiblement étonné par le petit nombre d’auteurs signataires, parce que je crois savoir qu’un grand nombre d’écrivains publiés- ce n’est hélas pas une tautologie - et qui ont avec leur éditeur su établir une complicité durable, (sur le prix à payer de laquelle il faudrait s’étendre) se soucient de l’avenir du livre en général comme de leur première chemise bleue à bretelles. D’ailleurs, la plupart des écrivains signataires sont en même temps éditeur et il serait intéressant de savoir qui a signé, de l’auteur ou de l’éditeur. J’aimerais bien qu’il s’agisse des deux à la fois.

C’est bien désolant, mais c’est humain. Les rédacteurs de la brochure Querelle des modernes et des modernes ne soulignent-ils pas eux-mêmes que «dans le monde du livre, tout le monde veut tirer la couverture à soi» et même si ce passage, coupé ici de son contexte, ne fait pas allusion aux auteurs mais aux autres acteurs du livre, il s’applique très bien à eux.

Je les comprends cependant, ces auteurs. Je les comprends parce que je sais la souffrance de l’écrivain qui, pour de multiples et diverses raisons, ne trouve pas cette complicité et qui par voie de conséquence toujours chemine dans les déserts de la solitude et du silence. J’en fus, et même après avoir publié cinq livres et participé à deux recueils collectifs, j’en suis encore. Je sais trop l’isolement d’une lumière qui vacille éternellement sur les pages inutiles.

Je peux dès lors comprendre que ses textes étant quasiment assurés de trouver un abri, l’auteur publié, tout à son art, ne veut pas embarrasser son esprit des affres qui tourmentent celui des sans-abri, et ce, quelles que soient la poésie, la générosité et la solidarité dont il peut faire montre dans son écriture.

Pour ma part, quand je prends la mesure de l’étendue du chaos qu’on a laissé s’installer dans un des plus beaux domaines de l’activité humaine en ce qu’il concerne l’art et les productions de l’esprit, c’est d’abord à ces sans-abri là que je pense. A ceux qui ne rencontrent jamais leur écriture dans les yeux des autres, et qui, souvent, de guerre lasse, bradent, liquident, balancent et soldent le tout sur un blog. C’est ce que je m’apprête à faire pour deux manuscrits et j’affirme haut et fort que l’explosion des blogs au point d’être devenue un véritable phénomène de société est, pour une bonne part, née du désespoir de n’être jamais entendu. Alors on s’auto-publie, on est lu directement, immédiatement, on contemple enfin son écriture sur un support public et non plus sur un écran sans écho et sans témoin. Deux ou trois commentaires tombent, on répond avec empressement, trois ou quatre lecteurs se fidélisent et l’illusion de n’être plus seul, l’illusion que la bouteille balancée à la mer a atteint aux rivages humains de la reconnaissance, est presque parfaite.

Les blogs ne sont dès lors pas à l’origine du chaos du livre : ils en sont les fils dénaturés ; ils sont les champignons d’une terre en décomposition, ils sont les jardins ouvriers de ceux à qui on interdit l’accès à l’aristocratie du livre. En plus, ils apparaissent comme des éléments achevés de la gratuité, hors du circuit marchand, personne n’ayant l’impression de payer, ni l’auteur, ni le lecteur, alors que tout le monde met chaque jour la main au portefeuille. L’auteur, en plus, lui, travaille dans le vide, s’écoute ronronner et tout le monde fait mine d’être content de tout le monde.

Ce dernier point du mensonge de la gratuité, sur laquelle picorent une foule de gens, a été assez développé dans la brochure Querelles des modernes et des modernes pour que je puisse me permettre de n’en pas dire plus.

Mais il y a encore une fausse publicité qu’il faut dénoncer : celle de la vitrine. L’auteur non publié veut faire montre de son verbe, faire miroiter des échantillons au cas où un improbable preneur viendrait à passer par là. L’auteur publié, lui, se croyant déjà plus avancé et dans une démarche plus conséquente, argumente souvent qu’il lui faut un comptoir ouvert tous les jours avec entrée libre 24 heures sur 24 et qu’ainsi un plus large public aura accès à sa bibliographie, à son travail. Et bien qu’on en juge plutôt par ce qui suit.

Je tiens un même blog depuis juillet 2007 sur lequel meurent à petit feu près de 1000 textes. Ce blog est visité (notez bien le mot visité) par près de 3000 lecteurs mensuels qui, à l’évidence, ne lisent pas mes livres, ou si peu :

- Zozo, chômeur éperdu, Le Temps qu’il fait, 2009, 1000 exemplaires vendus environ,

- Géographiques, Le Temps qu’il fait, 2010, 300 exemplaires vendus environ,

- Le Théâtre des choses, Antidata, 2011, 200 exemplaires vendus environ.

- Brassens, poète érudit, Arthémus, 1ère édition 2001, 2ème édition 2003, 2500 exemplaires vendus. Je n’avais pas de blog.

Si, sans Brassens et avec blog, j’additionne donc les trois chiffres des ventes étalées sur trois ans, j’arrive au chiffre frileux de 1500 bouquins ! La moitié des lecteurs du blog sur un mois ! Et encore faudrait-il considérer qu’il y a beaucoup de doublons et que des gens ont acheté deux, voire trois titres. Il faut aussi, j’en conviens, prendre avec une extrême prudence le chiffre des 3000 visiteurs mensuels, car ce sont peut-être toujours les mêmes et ils ne sont peut-être, allez, soyons sévères avec nous-mêmes, disons que 1000.

Quand bien même ! On mesure ici l’impact de la vitrine sur les lectures de mes livres. Nul. Du pipi de chat.

Mais revenons aux sans-abri, blogueurs ou pas, absents de partout mais bien présents dans mon esprit.

Qui donc, messieurs-dames, se soucie de leur douleur ? De leur abandon ? Qui a pensé un jour tendre une main fraternelle à cette âme dont la passion d’écrire la conduit chaque jour un peu plus dans les couloirs les plus obscurs de la plus obscure dénégation ? Qui ? Les écrivains publiés ? Les éditeurs ? Les maquettistes ? Les libraires ? Les typographes ? Les imprimeurs ? Les correcteurs ? Les bouquinistes ? Les distributeurs ?

Pujadas, peut-être ?

Le chaos, pour moi, humainement, il est d’abord là. Je conçois que pour d’autres acteurs et signataires, il puisse être tout à fait ailleurs, plus prosaïque sans doute, et je conçois même qu’ils puissent avoir raison : si on veut embarquer du monde sur le fil de l‘eau, il faut d’abord colmater les brèches du radeau en train de naufrager. Le chaos, c'est comme le midi, chacun le voit à sa porte.

Je dis donc que mon combat personnel et mes pensées vont vers les écrivains bafoués, tués dans l’œuf, et que c’est par là que ce combat rejoint, objectivement, le vôtre.

On me dira, avec juste raison, que tout n’est pas publiable et que, peut-être, les gens n’ayant jamais autant écrit qu’à l’heure actuelle, il y a forcément du déchet. Certes. Mais avant d’avancer des vérités aussi lapidaires, encore faudrait-il être à même de considérer les tas de déchets qui trouvent preneurs et se poser la question de savoir si ce tas dépasse en quantité et en qualité celui dont on n’a souvent même pas pris la peine de savoir s’il était à mettre au rebut ou non, parce qu’on n’avait pas le temps, parce qu’on n’avait pas les moyens financiers, parce qu’on était sur d’autres pistes plus sûres, parce qu’on est éditeur mais qu’on n’a pas vraiment les moyens humains de tout lire, trop petit, trop à l’étroit, et parce que… Se poser donc la question de savoir s’il n’y a pas plus de déchets sur les étagères des libraires, qu’il n’y en a dans les tiroirs des écrivains « ratés. »

Peut-être les deux quantités sont-elles équivalentes. Je n’en sais rien. Ce que je sais, et que vous savez sans aucun doute, c’est qu’il y a des déchets qui trouvent preneurs et d’autres non. Des déchets recyclables en marchandises pures et des qui ne le sont pas. Ça donne envie de faire les poubelles…

Ce que je sais également, et que vous savez encore, sans aucun doute puisque vous mettez l’accent dessus, c’est qu’il y a des livres remarquables qui trouvent preneurs et qui, au bout d’une centaine d’exemplaires péniblement vendus, essoufflés, oubliés, méprisés, fatigués bien avant d’être épuisés, en ont terminé de leur carrière. Le lecteur attentif n’y a accès que par la voie du bouche à oreilles. Ce ne sont pas des livres qui se distribuent mais qui se distillent.

Tout cela participe du chaos. Un affligeant chaos. A qui donc incombe la responsabilité de ce chaos ?

A la finance spectaculaire qui a fait du livre et des supports de la culture une marchandise exclusive obéissant aux mêmes lois de circulation que la botte de radis, que le tube de dentifrice ou que le jeu Nintendo.

Oui. Nous sommes bien d’accord. Mais quand on a dit ça, on n’a rien dit tout en ayant tout dit. On a commencé par la fin. On s’est en tout cas privé de tout moyen d’action.

Il y a autre chose à dire. Et j’en veux pour preuve que nous cherchons tous ensemble des solutions, sans pour autant fomenter l’immense et généreux projet historique d’abattre le monde de la finance spectaculaire.

En tout cas pas à coups de livres, même si publier un livre de qualité dans un monde renversé est un acte politique.

C’est donc que des solutions existent à l’intérieur de ce monde et que le livre s’est embourbé sur des chemins qu’il n’aurait jamais dû emprunter s’il avait eu le courage et l’affront de rester honnête. Des chemins suicidaires. Qu’il a été conduit sur ces chemins, mené en laisse, et ce, par personne d’autres que ceux qui en font leur métier, au premier rang desquels figurent les grands éditeurs et les distributeurs.

Mais au premier rang seulement. Or, un premier rang suppose qu’il y en ait des seconds.

Des seconds couteaux du déclin. Et quand le premier rang en arrive à bouffer les seconds, jusqu’à même remettre leur existence en question, il arrive que ces seconds rangs s’organisent en une mutinerie.

UNE PISTE : LA MISE EN COMMUN DES VOLONTÉS PRATIQUES

Il y a de cela un an et demi environ, bien avant l’Appel des 451 donc, j’avais proposé à une quinzaine de camarades, tous impliqués dans la littérature ou dans la conception et fabrication des livres, de fonder une association d’auteurs, type 1901, à seule fin d’éditer nos différents ouvrages.

J’avais même - un peu prématurément il est vrai -rédigé des statuts pour cette association. Tous les camarades contactés n’avaient pas répondu et en écoutant de plus près ces muets, je m’étais aperçu qu’ils avaient un éditeur et que, donc, un tien vaut mieux que deux tu l’auras, n’est-il pas ? Toujours ce méprisable mépris à l'égard du sans-abri. Je signale d’ailleurs qu’à l’époque j’avais moi-même deux éditeurs. Bref…

Les dix camarades qui ont répondu se sont montrés enthousiastes et tous m’ont félicité pour le boulot que j’avais fourni. Les points d’achoppement étaient principalement, bien sûr, le financement de départ et la distribution.

Pour le financement, j’avais trouvé. Un copain avec des moyens sérieux et dont le rapport à la littérature est un des plus beaux, puisqu’il est un grand passionné des livres et de la lecture.

Restait la distribution. Des pistes ont été évoquées, discutées, pesées, argumentées, des contacts avec des réseaux de distribution en rupture avec les mauvaises manières de faire du secteur devaient être pris qui n’ont jamais été pris. On a cherché dans tous les sens, sauf sans doute dans le bon. Jusqu’à ce que le poisson en ait par-dessus les nageoires des atermoiements et se noie doucement. Nous n’étions bientôt plus que huit à nous préoccuper de la chose, puis cinq, puis trois, puis deux. C’est-à-dire que mon beau projet était mort sans être né.

Pourquoi ? Parce que les volontés étaient imparfaites. Ou pas parfaites du tout d’ailleurs. Que chacun avait aussi, je m’en suis aperçu par la suite, d’autres chats à fouetter.

Je persiste néanmoins à croire et à dire que là est une des solutions. La mise en commun, pratique, réelle, des volontés, des expériences, des sous, pour faire en même temps des livres et de la littérature.

Il y a dans le Collectif des 451, des éditeurs de grand talent, des libraires qui ne sont pas des pharmaciens, des bibliothécaires, des maquettistes, des correcteurs, des auteurs, des lecteurs, bref, tout un panel de savoir-faire et de goûts qu’il serait idiot, à moins de ne pas croire soi-même à son propos, de ne pas réunir autour d’une action pratique.

L’Association, ou la SCOP, me paraissent être les pistes les plus sérieuses pour produire en toute sérénité des livres qui soient des livres et passer ainsi à travers les mailles du filet tendu par le système exclusivement marchand.

Voilà donc les réflexions que m’inspirent l’Appel des 451 et la brochure Querelle des modernes et des modernes.

Affaire à suivre ?

Na razie nie wiem.

12:42 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.11.2012

Appel des 451 : réflexions

Pour être de très bonne qualité, la brochure Querelle des modernes et des modernes éditée par l’atelier réponse du collectif des 451, ne m’en inspire pas moins quelques réflexions critiques et commande, selon mon sentiment, qu’y soient apportés quelques éclaircissements.

Pour être de très bonne qualité, la brochure Querelle des modernes et des modernes éditée par l’atelier réponse du collectif des 451, ne m’en inspire pas moins quelques réflexions critiques et commande, selon mon sentiment, qu’y soient apportés quelques éclaircissements.

La première évidence soulignée par les auteurs est que le livre est une marchandise. Esquissant un sourire, je reconnais ici le procédé employé par Marx pour attaquer son étude sur Le Capital ; procédé détourné par Guy Debord pour attaquer lui-même sa théorie de La Société du spectacle.

La notion de marchandise est pourtant, toujours et partout, à la fois trop vaste et trop restreinte. Je demande donc toute votre indulgence pour les quelques considérations basiques – et sommairement abordées - qui suivent sur le sujet. Si je m’y attarde c’est parce que certains des termes reprécisés reviendront dans la suite de mon texte, sans qu’il me soit alors nécessaire d’éclaircir la signification précise que je leur donne.

Préétablie, ma réflexion suivra le schéma :

- La marchandise

- Le numérique et internet

- Le chaos vécu par les auteurs : responsabilités et limites tangibles pour y habiter encore

- Une piste : la mise en commun des volontés pratiques.

LA MARCHANDISE

Depuis le temps qu’il y a des hommes qui se sont mis en devoir de transformer leur environnement en vue d’assurer leur maintien, - autrement dit de travailler - et qui s’échangent les produits de leur travail, il y a des marchandises.

Le travail, lui-même marchandise en ce qu’il négocie un savoir-faire contre des émoluments destinés à assurer la survie du travailleur, est le seul et incontestable père fondateur de la marchandise. Le mauvais sort fait à cette marchandise par la critique, sa mauvaise réputation, est venu du fait que, produit d’un travail inégalement fourni, elle s’échange de façon inégale, et même inique. Ce n’est donc pas en soi que la marchandise est critiquable mais par l’organisation économico-sociale qu’elle génère et dont elle se nourrit pour assurer sa pérennité. Là où elle est, en quelque sorte, entachée d’une certaine immoralité qui ne nous convient pas et entrave notre plaisir à vivre.

Le but premier de l’échange des marchandises, reprenant en cela le jeu social du troc, est de satisfaire des besoins ; besoins qui se sont avérés être de plus en plus lourds au fur et à mesure que l’homme s’avançait dans la transformation de la nature, tant que, très tôt, il se trouva ne plus être en mesure de les satisfaire par sa seule activité et fut contraint d’avoir recours à une multitude d’activités déléguées à une multitude de gens. Le cueilleur et le chasseur disparurent, en tant que tels, sitôt la révolution néolithique accomplie, c’est-à-dire aux prémisses mêmes de l’ère de la séparation activité humaine/conservation stricto sensu de la vie.

Cette séparation s’est concrétisée par l’introduction dans les rouages sociaux de la notion de «métiers», mot au parcours édifiant. Comme pour tous les concepts de la langue, jeter un coup d’œil sur son histoire nous en apprendra plus sur sa sémantique profonde que tous les discours. Il est issu du latin ministerium, désignant « le service », « la fonction », principalement en parlant du « service divin », avant de s’appliquer, dans son sens contemporain, à la fille de joie, une femme de mestier. Ce n’est qu’au cours du XIIe siècle qu’il désigna, par déduction et extension, enfin l’exercice d’une profession ou d’un art.

CQFD.

La séparation a évolué très lentement, vous le savez tout comme moi, jusqu’à cette époque qu’on se plait encore à appeler niaisement la révolution industrielle, c'est-à-dire jusqu’à l’arrivée de la grande technologie dans la production intensive des biens et qui ne fut rien d’autre – mais c’est gigantesque - que la victoire d’un système sur toutes les autres formes et initiatives de production, celui du capital n’agissant plus que pour son propre compte au mépris total des besoins et même en les inventant afin qu’ils suivent servilement la courbe des inventions de la production, de plus en plus performante et sophistiquée.

Le besoin érigé en outil de production, tel fut le génie premier du capitalisme.

Il faudrait dès lors dire que les déboires actuels du livre ne sont pas dus au fait qu’il soit une marchandise - il l’a toujours été comme toutes les œuvres d’art pénétrant dans un circuit social et qui, ce faisant, s’acquièrent ou se laissent voir en échange d’argent - mais au fait qu’il est devenu une marchandise de notre époque, c’est-à-dire une marchandise exclusive. Comme pour toutes les autres marchandises, ceci s’est naturellement fait au détriment de son objectif premier qui était, je le rappelle au risque d’être ennuyeux, celui de satisfaire des appétits.

Or une marchandise qui n’est plus qu’une marchandise, c’est-à-dire qui n’a plus de saveur objective et se soucie comme de Colin tampon du plaisir qu’elle peut procurer à son acquéreur, ne poursuit pas d’autres buts que de générer du profit financier pour ceux qui contribuent à l’élaboration de son statut ou savent s’en satisfaire, en même temps que la ruine de ceux qui s’opposent à ce statut nouveau et, rêveurs obsolètes, tentent de lui redonner les raisons d’être, acquises au berceau.

Toutes ces considérations primaires pour dire, oui, le livre est une marchandise, la production intellectuelle, poétique, romanesque est une marchandise qui a perdu sa fierté initiale d’en être une. Ce statut de marchandise initiale n’était cependant pas son entité, mais son moyen de locomotion pour circuler dans le grand corps social.

Et c’est bien ce statut initial que nous (1) réclamons. Sinon, écrivons des manuscrits, photocopions-les à des milliers d’exemplaires, prenons notre bâton de pèlerin et déposons les dans les halls de gare, les boîtes aux lettres, sur les bancs des jardins publics et des métros, sur les tables de café, bref, écrivons des tracts.

Vouloir donner aux produits de l’intelligence humaine une dimension qui ne soit qu’humaine, c’est-à-dire vouloir les débarrasser de leur carapace marchande pour y retrouver toutes les joies de la création, toutes les fraternités du don contre don, tous les apaisements de la gratuité d’une vie faite pour être vécue et non plus gagnée, est le projet d’une révolution sociale qui n’interviendra, (si tant est qu’elle intervienne un jour, ce dont je doute très fort) alors que la poussière et la souffrance des siècles et des siècles auront déjà passé sur nos squelettes. Le monument aux morts de tous les hommes au grand cœur qui se sont éteints sans jamais n’avoir vu le moindre soupçon de la moindre prime aurore de leurs espérances est trop grand, trop encombré déjà pour que nous prétendions y ajouter encore notre nom. En un mot comme en cent, les lendemains qui chantent n’ont à offrir que des présents en larmes.

Les présents qui ont un sens sont donc à construire à contre sens du système, mais dans ce système, et c’est bien là toute l’ampleur, toute la difficulté de la problématique.

Mais ça n’est pas son ambiguïté.

(1) J'emploie le "nous" parce que signataire de l'Appel sans en être initiateur

LE NUMERIQUE ET INTERNET

Ce fut une bien intelligente initiative que celle qui fit figurer dans la brochure Querelle des modernes et des modernes le pot pourri des commentaires soulevés par l’Appel des 451.

Ceux-ci sont en effet d’une telle niaiserie, parfois empreinte d’une telle méchanceté aussi, qu’ils s’accusent eux-mêmes des inconséquences de l’enfantillage et contribuent ainsi à souligner le bien-fondé de l’Appel.