01.03.2017

A cinquante kilomètres de ma maison

Ça n’est pas très loin de ma maison. A cinquante kilomètres peut-être.

Ma maison est dans une vaste clairière sablonneuse, une trouée circulaire gagnée jadis sur la gloutonnerie de la forêt et maintenant les champs sont comme un amphithéâtre de silence, que ferme aux quatre points cardinaux la haute périphérie des pins.

Ils craquent sous les feux brûlants de juillet, les pins, et on sent fort la résine, collée aux

Ça n’est pas très loin de ma maison.

C’est derrière ces arbres, plein sud, que je vois se dandiner parfois sous les souffles d’un tranquille oubli.

J’aime mon habitat.

Il est mon bateau de sauvetage fermé au monde, aux naufrageurs comme aux naufragés. Un vaisseau solitaire ancré en terre étrangère. Un ventre en dehors duquel il faudrait encore et encore s’expliquer.

Je n’ai plus rien à expliquer. La solitude rend libre. Je ne suis pas divorcé des hommes. Je n’ai jamais vécu avec eux qu'un vague concubinage. J’aime désormais les voir et les entendre de loin, en un suffisant murmure.

Ici s’inscrit saison après saison le tournoiement des saisons. Mon vaisseau ne bouge pas : il est en orbite sur la fuite du temps et passe ainsi, à heure fixe, toujours aux mêmes endroits, aux mêmes couleurs, aux mêmes ombres, aux mêmes sensations, avec l’apaisante régularité d’un vaste balancier.

Si le temps était en ligne droite, nous verrions la mort à chaque pas nouveau. Quelle horreur ! Chaque pas serait une soustraction. Sur orbite circulaire, on ne soustrait pas : on additionne les tours.

Saturne ainsi le veut qui tous les quelque vingt-neuf saisons revient sur un même point. Saturne fait des pas longs de vingt-neuf printemps. Il joue la montre. Deux fois déjà je l’ai vu qui passait lentement devant ma porte. Le reverrai-je une troisième fois ?

Nous n’avons, hélas, pas pris rendez-vous ! Nous jouons chacun dans notre cour et le cours de nos choses. Il égrène ses vastes lenteurs ; j’égrène mes tours de manège.

Mais ça n’est pas très loin de ma maison.

Là-bas aussi, par deux fois Saturne est déjà passé depuis que les arbres ont poussé sur les cris, sur le sang, sur les bras et les corps mutilés et que les chemins se sont taillé un autre chemin sur les cendres et sur les ossements.

Je me demande souvent si Saturne a une mémoire quand il repasse par là... Moi, dont le bateau ne sait compter que jusqu’à trois-cent soixante-cinq, parfois trois-cent soixante- six, avant de recommencer à zéro, de répéter sa mélancolique litanie comme celle d’un derviche, j’ai une mémoire.

Je me souviens, à chaque nouveau passage, le pourpre et le jaune de cet arbre, je me souviens du chant de la première grive de mars, je me souviens des hurlements des blizzards soulevant des flocons de neige et je me souviens des cieux zébrés par la foudre éclatante.

Je me souviens bien plus loin encore.

Je me souviens de toutes mes saisons, certaines paisibles et d’autres tumultueuses.

Je me souviens des dernières et je me souviens des premières. Les bancs d’école et les feuilles des marronniers cramoisies par l’automne: l’homme en blouse grise qui savait calculer les pertes d’un robinet déficient et les vitesses des trains qui se croisaient, ne prononçait le mot, celui qui est derrière les arbres, plein sud, à cinquante kilomètres de ma maison, qu’avec effroi. Son menton tremblotait et sa peur contagieuse courait entre les rangs et nous faisait frissonner.

Et maintenant, ça n’est pas très loin de ma maison.

Il me semblait pourtant qu’il parlait d’une planète, l'homme en grise blouse. D'une planète où rugissaient des monstres terrifiants, d'une planète hors de ma planète, d'hommes hors des hommes.

Je me souviens. Mais quoi se brise en moi à présent ?

Et Saturne peut-il se souvenir, lui, de ce qu’il ne voit qu'une fois tous les trente tours environ de mon manège ? Le temps n’est-il pas oublieux quand il est si lent ?

Le temps est lent derrière ces arbres. Peut-être ne se souvient-il pas.

La mémoire oublie.

Ô, tais-toi, tais-toi ! abreuve-nous de silence, affligeant contresens !

Oserait-on dire que l’oubli se souvient ?

Que faudra-il à l’humanité pour qu’elle cesse enfin cette grotesque vanité de se croire humaine après avoir mis bas le masque là-bas, derrière ces arbres qui se dandinent sous les souffles d’un tranquille oubli ?

A cinquante kilomètres de ma maison.

A Sobibór.

Que du silence et des larmes

Que des larmes et du silence

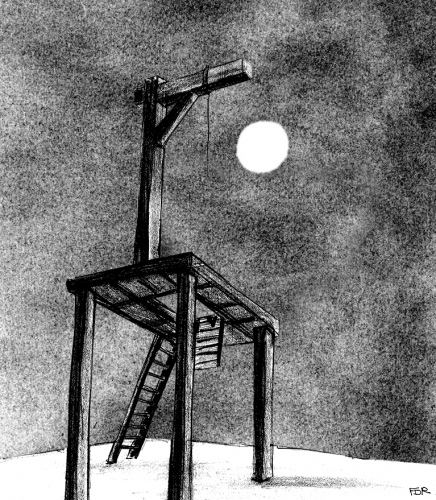

Illustration du haut : Terminus pour l'enfer

14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.02.2017

Pan Żurek

Quand le fictif et le réel en justes noces convolent, ils enfantent le plus souvent un récit. Ou un conte.

Quand le fictif et le réel en justes noces convolent, ils enfantent le plus souvent un récit. Ou un conte.

Puisque c’est ce que je me propose de faire sur l'heure, oyez donc je vous prie l’aventure – ou la mésaventure selon que l’on se place de tel ou de tel autre côté de la morale - qui advint à Pan Żurek, ci-devant citoyen de la région de Dęblin et ouvrier menuisier de son état.

Un citoyen lambda. L’ordinaire même du citoyen. Sans envergure aucune mais n’en planant pas moins bien au-dessus des cruelles interrogations et contingences de ce monde, virevoltant à son aise dans son univers étriqué, en brave homme de peu.

Il aimait cultiver son jardin, potager, il va sans dire... Et comme il était intelligent, de Voltaire il n'avait cure !

Ce petit bout de terrain acquis de hautes privations et que longeait un ruisseau cristallin, constituait l’essentiel de son bonheur. Il y soignait de mille et amicales attentions, carottes, poireaux, haricots et autres vertes salades... N’ayant charge d’aucune famille, il y passait le plus clair de son temps, pour tout dire chaque fois qu'il était de loisir, bêchant et jardinant avec, parfois, à la lèvre un doux chant, exactement comme dans la chanson du poète.

Quand les plantes arrosées et binées comme il se doit ne réclamaient pas de soins particuliers, Pan Żurek installait un petit fauteuil pliant sur les berges du ruisseau, et là, sous les frondaisons des saules et des frênes où dansaient des rayons de soleil, il taquinait le goujon.

Le silure exactement. Autrement dit, le poisson-chat.

Il avait aussi, comme tout bon jardinier-menuisier qui se respecte, construit entre les plates-bandes une jolie petite cabane de bois. S’il y remisait bien entendu ses outils de jardinage et tout son attirail de pêche, il l’avait en outre sommairement meublée d’une table, de quelques chaises, d'étagères approximatives, d’un buffet et d’un placard.

A la belle saison, quand s’attardaient les jours sur les vallons de la rase campagne, il prenait là ses repas, dans le silence solitaire et joyeux des longues soirées.

Le placard et le buffet recelaient donc de la vaisselle rudimentaire et de bien jolies victuailles, telles que des pâtés en croûte, des saucissons, des harengs à l'huile d'olive, des fromages, des fruits secs, de la bière et de la vodka. Pour faire couler tout ça, comme on dit plaisamment chez nous.

Or, à la belle saison justement, chaque fois que Pan Żurek rejoignait son petit paradis, il trouvait la porte de sa cabane immanquablement fracturée, les vis de la serrure torturées par un pied de biche rageur et, sur la petite table, les reliefs éparpillés d’un repas clandestinement pris.

Il enrageait. Il grommelait. Il pestait. Tous les jours il gaspillait un temps précieux à réparer les dégâts, ajustant à chaque fois une nouvelle serrure, plus forte, plus sûre.

Las ! Las ! Las ! Les visiteurs indélicats ne désarmaient pas et s’armant sans doute, eux aussi, d’outils de plus en plus costauds, continuaient à saccager son bien et à se sustenter sans vergogne de ses provisions.

De guerre lasse, Pan Żurek eut alors une idée lumineuse. Plutôt que de sonner enfin les gendarmes, comme l'eût sans doute fait n'importe lequel intellectuel du commun, il placarda sur la porte cent fois torturée un écriteau qui disait sans ambages :

Messieurs les voleurs, la clef est sous la grosse pierre, au pied du vieux pommier, face aux rangs de carottes. Mangez et buvez tout votre saoul mais, de grâce, ne fracassez plus ma cabane !

Et c’est sans grande surprise et avec grande joie qu’il découvrit le lendemain que sa porte était enfin restée intacte sur ses gonds, que la serrure était en bonne santé et n’avait pas eu à souffrir de la nuit. Un mot laissé sur la table lui savait même gré de sa sollicitude :

Merci beaucoup. Nous avons fait comme vous l’aviez proposé et avons remis la clef sous sa pierre. Mais il n’y a plus de pain ! Pouvez-vous en ramener pour demain ?

Ainsi le propriétaire et les voleurs trouvèrent-ils, sans pour autant en appeler aux sévères et coûteux arbitrages des chats fourrés, un modus vivendi sympathique et continuèrent-ils, chacun à leur guise, l’un ses rêveries bucoliques au jardin des Hespérides, les autres leur vagabondage interdit sous les étoiles .

Ah, société prétentieuse, que n’as-tu jamais déniché dans tes diverses inspirations, la saine intelligence de tes gens les plus simples !

15:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.02.2017

Solitudes d'abord

Au-dessus, l'azur n'existe plus. Il est rêve incertain. L'azur est translucide, bleu et rose, mais bleu et rose diaphanes, tel un tissu onirique, telle une pensée inachevée et qui lutterait avec du néant.

Mes yeux ont faim d'un monde nouveau ; yeux qui ont froid, qui s'accrochent plus loin, qui ont déjà vu cette colère de la mort et cette inquiétude des horizons glacés.

Voir plus loin que la glace des horizons. C'est là le problème de tous les hommes rédigé en une allégorie.

Qu'est-ce là bas sur le coin des champs qui s'émeut ? Mais qu'est-ce donc ? Me le direz-vous enfin ? Un mirage humain ?

Oui, ça doit être un mirage humain. C'est assez sombre et vague pour être un mirage humain. C'est toujours sombre, les mirages humains. C'est toujours nu aussi, avec un sexe de deux façons, mais aux balbutiements universels tendus vers un absolu dérisoire.

Les yeux verront. C'est leur savoir de voir... Et le mirage n'était que fumée de charbon. Des hommes brandissent au bout de leurs faisceaux incandescents des boulets rouges pour réchauffer l'azur, faire reculer un peu les spectres qui hantent leur avenir transi. Des spectres humanistes que seul le feu peut renvoyer aux territoires des ombres. Les humanistes sont les premiers adversaires des hommes nus. Ils ne bredouillent qu'aux chaudes saisons. Ils bredouillent de l'insignifiance, de la gratuité.

Les humanistes sont les amis des hommes quand nul n'a besoin de leur humanité.

Les autres, les hommes seuls et debout, soufflent sur l'azur et le font translucide.

Marcher.

Enjamber les glaces et les neiges, ne pas tomber surtout car ce serait la fin et vaincre la forêt. C'est dans ses entrailles touffues que rôdent la vraie mort et ses séductions malignes. La forêt est un temple où les ténèbres sont autels. La plainte de la plaine sous les pas gelés, solidifiés par des couteaux tombés du ciel, ne pas l'écouter.

Contourner la forêt.

Je suis certain d'avoir entendu la lune frigorifiée comme une épée qui se balançait au dessus de ma tête.

14:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.02.2017

Vous vivez

Vous vivez...

Vous vivez...

Couché tôt, levé de même, et le vent qui cogne à vos volets où fouaille aussi la neige.

Comme tous les vents du monde, comme toutes les neiges du monde à tous les volets du monde.

Vous vivez donc convenu.

Il fait froid au dehors et nuit. Vous n’avez plus de pays dans tout ce noir agité.

Mais vous vivez…

Qu’avez-vous à faire d’un pays alors que le destin vient à peine de menacer de vous expulser de la surface de la terre ?

Vous vivez derrière cette peur qui tarde à s’éloigner ; vous vivez dans l‘hiver qui n’en finit pas de courir derrière un improbable printemps.

Vous vivez l’espoir de vivre après avoir traversé l’épouvante de mourir.

Tout le reste, aujourd’hui, vous semble bien dérisoire !

Vous sentez bien monter encore en vous, comme avant, vos vieilles colères contre les abjectes publicités politiques, mais ça passe très vite.

Ça ne vous tord plus le verbe dans tous les sens comme autrefois.

Vous en souririez presque, tellement c’est transparent à force d'être confus.

Pas concerné. Pas le temps.

Car qu’avez-vous à faire d’un monde, qu’il soit à gauche, à droite, au milieu, à l’envers ou à l‘endroit, pour les pauvres ou les riches, pour les salopards ou pour les cœurs purs ?

Ce que vous souhaitez, vous, maintenant, c’est continuer à voir, à entendre, à sentir, à marcher, à aimer et à faire des projets qui ne verront jamais le jour.

Quelle que soit la couleur du monde.

Vous êtes tellement joyeux de vivre encore que vous voilà à l’écart complet !

La joie est toujours à l’écart. C’est ça qu’ils ne pourront jamais avouer les voyous qui s’accrochent à leurs ambitions minables.

Au nom du peuple ! dit l’autre… Quelle horreur !

Au nom de quoi ? Le peuple n’a toujours été qu’un abominable crétin. Un âne bâté. Parler en son nom, c’est braire la bouche pleine… de foin.

Mais au moins, elle, elle ose le dire. Tous ses concurrents en sont aux mêmes âneries.

Au nom du néant benêt.

Ça vous fait froid dans le dos…

Vous, vous attendez la grive litorne sur le rameau encore gelé d’un matin de mars, le merle, le passereau, la cigogne et la première violette tremblant sur le froid d’un talus.

Voilà qui s’appelle attendre quelque chose !

Au nom de rien, sinon de vous sous les étoiles dansantes… Autant dire au nom de Tout.

Et il vous souvient : celui qui vous a sauvé la vie d’un savant coup de bistouri au laser vous a dit, souriant, en penchant légèrement la tête de côté : maintenant, il faut vivre normalement.

Parce qu’il savait, le brave homme, de quel anormal il vous avait tiré, sans doute.

Et c’est ce normalement que vous appelez de tous vos vœux, la tête encore blessée par le souffle du cauchemar.

16:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.02.2017

La vague et vos naufrages

Votre port d’attache s’est éloigné le long des brumes improbables.

Votre port d’attache s’est éloigné le long des brumes improbables.

Jamais vous n’auriez imaginé qu’il puisse à ce point disparaître, jusqu’à n’être plus qu’un balbutiement de l’horizon. Vous vouliez simplement longer la côte, ne pas le quitter des yeux, voir encore la fumée de ses toits et sentir le vent de ses ruelles.

Mais la vague du temps qui passe vous a poussé vers le large.

Vraiment ? Le temps qui passe ? Oui, mais aussi et surtout de fausses cartes. De fausses boussoles et de faux sémaphores. Ou du moins des signaux que vous n’avez pas su lire. Trop penché sur la houle que vous étiez.

Du port d’attache, vous n’avez dès lors conservé que la langue et la musique. C’est là son indélébile empreinte. Ce n’est donc plus exactement un port et personne ne vous y attend plus. Aucun vent, fût-il contraire, ne se propose de vous y faire entrer.

Pas même la mort.

Et vous jetez vos messages à destination de vous ne savez même plus qui. Vous les jetez au souffle qui rase les flots. Vous les jetez pour la beauté du geste, pour l’allégorie que recèlent les mots éparpillés du désordre. D’autant plus vaine, que vous êtes vous-même surpris, et peut-être même triste, de n’être point en détresse.

Sauf quand vous appelle la rumeur de la mort

L’attache, c’est peut-être dès lors où l’on jette l’ancre. Et il y a sans doute autant de ports d’attache que de points sur la mer capables de supporter le poids d’une barque.

Vous êtes libre, monsieur. Mais c’est une liberté qui vous enchaîne : l’homme qui a un port d’attache est encore libre, lui, de rompre les amarres. Même s’il ne les rompt pratiquement jamais. La plupart du temps il n’a pas la force de lever le bras et de trancher les cordages. C'est un geste qu'il a désappris. Il craint trop de devenir ainsi son propre capitaine et que pèse soudain sur ses épaules la lourde responsabilité de choisir un cap. Si vous ne tenez jamais la barre, jamais vous n'aurez à répondre d'un naufrage ! Cela ne tombe-t-il pas sous le sens ?

N’empêche, prisonnier de ses velléités, l'homme peut penser et écrire en termes de "possible." Il peut être un artiste. Et sentir sur son dos la caresse des félicitations d'autres prisonniers.

Quitter les conforts ouatés de l'habitude : c’est là un des plus grands délices du voyage mais c’est un délice qui vous est presque interdit.

Même à passer de l’autre côté de la machine ronde, vous ne découvririez pas autre chose que ce que vous savez voir, des miroirs.

Les miroirs n’aiment pas qu’on leur dise qu’ils sont des miroirs. Vous le savez bien. Ils aiment à faire croire que l’image qu’ils renvoient n’est pas un reflet soumis à une présence, mais une réalité autrement. Renversée.

Et ils ont raison.

Une certaine solitude vous a prouvé qu’ils avaient su avoir raison envers et contre tout, et qu’ils avaient ainsi rayé l’humanité de la surface du globe.

Ils ont donné raison, ces miroirs, à Marcel Proust qui préférait être aimé plutôt que compris.

Vous voyez bien ! Vous envoyez encore des messages que seuls liront des miroirs… Vous-même leur parlez.

Vous devriez faire semblant d'être muet, monsieur.

Photo AFP

10:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.01.2017

Chemin faisant

Je ne cessais d’arpenter les bois et les campagnes. Je courais les chemins, comme disait ma mère.

Je ne cessais d’arpenter les bois et les campagnes. Je courais les chemins, comme disait ma mère.

Pour elle, cela signifiait que j’étais un chemineau. Un vagabond. Bref, un rêveur qui ne faisait rien de ses dix doigts.

Ces chemins qui montaient entre les haies de chênes ou d'ormeaux, oui, je les courais ! J’aimais ça, je n’aimais que ça. Je m’évadais, je prenais par les champs et les sentiers et, tout le jour, jusqu’à la prime brune, je marchais. A la rencontre et au hasard. Sous le soleil qui brûlait, l’averse qui inondait, dans le gel qui mordait les doigts ou sous les pluies silencieuses des feuilles mourantes.

J’y ai appris le renard, le geai, le corbeau, la fouine, la pie, les passereaux de toute sorte, les champignons, les nids, les mousses et les fougères, les fossés, les clairières muettes, le terrier du lapin, le gîte du lièvre, les glissements froids du serpent sous l'herbe sèche et la grande solitude.

Plus tard, j’emmenais même avec moi ma guitare en bandoulière en ces lieux de désert. Je m’asseyais sur l’herbe des talus et je jouais des accords mineurs sur des paroles naïves qui disaient amour, qui disaient vie, qui disaient voyage… Le vent m’empêchait parfois d’entendre même ce que je jouais, mais je jouais. Il me semblait jouer en même temps pour le monde qui m’entourait et pour un autre que je recherchais. Je savourais l’inutilité de mon chant. Sa petitesse mélancolique.

Plus tard encore, lorsque j’ai pris la route avec deux ou trois chemineaux de mon acabit, que je me suis retrouvé en Allemagne, en Espagne, en Belgique, j’avais déjà des poils au menton que je laissais fièrement s’exprimer, mon corps était torturé par des désirs effrayants parce qu’inassouvis, mais je faisais exactement la même chose. Je restais fidèle à mes premiers chemins, aux vagabondages, au hasard et à l’inutile.

Sauf qu’il fallait traverser des villes et que je n’aimais pas les villes. Qu’elles m’apparaissaient comme des trahisons. C’est en rencontrant les villes que j’ai commencé à boire. Pour les survoler.

On dit courir les chemins mais on dit traîner les rues. Oui. Dans les villes, on ne courait plus, on n’allait plus à la rencontre d’une force intérieure, à soi, on allait à la rencontre des autres. On se traînait dans la poussière tapageuse. On ne chantait pas pour le vent mais pour tâcher qu’on vous jette une ou deux pièces.

Je n’ai jamais aimé les villes. Qui grouillent de solitude.

Aujourd’hui, face aux paysages toujours nouveaux de la Pologne, je suis comme sur mes chemins d’antan. Comme si, malgré tout ce temps écoulé, je n’avais pas encore épuisé la joie d’aller à la rencontre, sinon de rien, du moins de ce qu'on ne voit qu'avec le recul.

18:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écrtiture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.01.2017

Le Grand Inquisiteur d'Ivan Karamazov

Beaucoup d’auteurs et de critiques, sans doute de bonne foi mais également grands fouineurs d’une quintessence inaccessible aux communs des lecteurs et dévoilée seulement à leur intelligence autoproclamée, se sont perdus en conjectures à propos d’un chapitre - au demeurant fort ennuyeux à mon goût - du livre de Dostoïevski, les Frères Karamazov.

Beaucoup d’auteurs et de critiques, sans doute de bonne foi mais également grands fouineurs d’une quintessence inaccessible aux communs des lecteurs et dévoilée seulement à leur intelligence autoproclamée, se sont perdus en conjectures à propos d’un chapitre - au demeurant fort ennuyeux à mon goût - du livre de Dostoïevski, les Frères Karamazov.

Ce chapitre s’intitule Le Grand Inquisiteur et se présente sous la forme d’une discussion, qui tourne très vite au monologue, entre deux Karamazov, Aliocha et Ivan.

A mon sens, pour bien saisir la nécessité de cette longue incise dans la trame du roman, tout comme l’opportunité de celle qui consacrera un livre entier au staretz Zosima, il ne faut pas perdre de vue Dostoïevski ; savoir qui il était, quels ont été ses tourments et quelles ont été, tout au long de sa vie, ses interrogations sur dieu, les religions et le libre-arbitre.

En partant de là, on sait que l’auteur des Frères Karamazov, ex-bagnard politique, slavophile, mystique et en même temps curieux du socialisme révolutionnaire au point de rencontrer et d’échanger avec Proudhon et Bakounine, avait besoin, à la fin des années 1870, de mettre au clair sa pensée philosophique et religieuse et qu’il a pour ce faire choisi Aliocha, le novice, comme son porte-parole et Ivan, l’athée, comme son antithèse.

Dmitri sera son mauvais ange, son double de l’ombre, sa part maudite.

Car si Les frères Karamazov est le dernier ouvrage de l'écrivain russe, le plus accompli, son chef-d’œuvre, il est aussi celui - excepté évidemment son Souvenirs de la maison des morts - qui porte le plus l’empreinte de sa biographie. L’idée même du parricide autour duquel s’articule toute la problématique, lui a été inspirée par un codétenu du bagne d’Omsk, finalement innocent et acquitté après dix ans de détention pour avoir été suspecté d'assassinat sur son père. C’est son dernier ouvrage, disais-je, mais pas son chant du cygne, pas non plus son testament littéraire et philosophique puisque, sa rédaction en étant terminée, Dostoïevski espérait sur une vingtaine d’années à vivre encore et pensait avoir le temps de construire une œuvre monumentale.

La camarde, hélas, comme toujours et comme partout, en décida autrement: l’auteur est mort à soixante ans, en 1881, tout juste un an après la fin de la parution de son roman en feuilleton, dans le Messager russe.

Quand, en 1878, Dostoïevski jette sur le papier les premières notes du roman, un drame intime vient de meurtrir sa vie. Son fils de trois ans est mort d’une crise d’épilepsie, maladie qu'il lui a transmise. On imagine dès lors le grand tourment de culpabilité qui assaille l’auteur et on comprendra mieux qui est Aliocha Karamazov quand on aura pris la peine de se souvenir que le fils prématurément disparu de Dostoïevski s’appelait lui-même Aliocha. L'auteur le fera donc revivre dans un des frères Karamazov, lui donnant jusqu’à son nom, et, entre multiples autres choses, le fera destinataire unique de la confession de son frère Ivan, au cours d’une rencontre fortuite dans une auberge. Cette confidence philosophique d'Ivan Karamazov se présente sous la forme d’un long poème qu’il se proposait d’écrire quelques années auparavant, qu’il n’a pas écrit et n’écrira jamais : Le Grand Inquisiteur.

N’en déplaise aux inconditionnels du maître - mais les intellectuels sont toujours, dans un sens ou dans l’autre, des inconditionnels de quelqu'un ou de quelque chose - cette scène est tout simplement artificielle et mal venue. On la ressent comme un passage off. Comme une mise en scène ad hoc. Car on sent bien que le grand romancier voulant exposer à tout prix l’antiphrase de sa pensée par la bouche d’un matérialiste athée, Ivan, il fallait que ce soit son héros, Aliocha, l’ombre de son fils tragiquement décédé, qui en soit le dépositaire.

D’où cette rencontre dans une auberge, dans laquelle est en train de déjeuner Ivan. Juste un décor, mais pas du tout un décor juste, même si nous savons que Dostoïevski, à la grande différence de Tolstoï, est d’abord l’écrivain de l’intérieur.

Brièvement, voici donc le sujet du poème avorté et imaginé par Ivan.

En pleine Renaissance et alors que l’Inquisition resplendit de toute sa furie meurtrière, en Espagne, Jésus redescend parmi les hommes, qui le reconnaissent et se prosternent aussitôt devant lui. Il ressuscite une enfant qui se lève de son cercueil. La foule autour de lui est transie d’amour et d’émoi.

Le cardinal, grand brûleur de chair humaine, Le Grand Inquisiteur donc, ne le voit cependant pas de cet œil. Il commande donc à ses gardes qu’ils se saisissent du fils de dieu et le jettent au cachot. Là, il expose à Jésus le reniement de l’église catholique quant à ses enseignements déjà vieux de 15 siècles et annonce à son prisonnier qu’il le fera brûler vif, dès le lendemain. Jésus ne dit absolument rien. Le Grand inquisiteur lui reproche essentiellement d’avoir laissé aux hommes la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de la foi, et de les avoir ainsi fourvoyés, animaux stupides qu’ils sont, dans un rêve qu’ils sont incapables d’atteindre et qui les tuent et les font s’entre-tuer. L’œuvre de l’Inquisition consiste dès lors à soumettre les hommes à une obligation draconienne d'avoir la foi, à être des esclaves sans âme critique, en échange du pain et, donc, à les rendre heureux, car enfin débarrassés du fardeau du libre-arbitre, bien trop lourd à porter pour eux.

Le cardinal inquisiteur dit ainsi à Jésus : Pourquoi es-tu venu nous déranger dans notre œuvre ? Nous sommes en quelque sorte en train de réparer tes erreurs.

Bien que mon résumé soit ici succinct jusqu’à l’outrance, on n’en voit pas moins que le message est lourd de conséquences dans la tête d’Aliocha, le croyant. Dieu étant renié, du moins sa parole sinon son existence, tout est permis. C’est là la philosophie d’Ivan, avouée sur l’interrogation pressante (scandalisée) d’Aliocha. Si on sait vraiment lire, il faut bien prendre ce fait en considération, car c’est ce Tout est permis qui pose a contrario la nécessité de dieu, qu’il ait créé les hommes ou qu’il ait été créé par eux. Peu importe, in fine.

Ce Tout est permis - à proscrire absolument selon Dostoïevski - ne pouvait donc être formulé que par antiphrase dans la bouche de son porte-parole avant d'être confirmé dans celle de son antithèse.

On voit dès lors combien les intellectuels de la quintessence et de la chose littéraire ont pu élucubrer à qui mieux mieux sur ce message dostoïevskien du Grand Inquisiteur.

C’est, à mon sens, faire tout bonnement fi de Dostoïevski, de l'homme, du slave, du slavophile, de l'orthodoxe. C’est chercher midi à quatorze heures et lui faire dire ce qu’on a envie de dire ou d'entendre soi-même. Car par-delà toute spéculation philosophico-religieuse, il ne faut retenir, selon ma propre lecture de ce poème putatif, qu’une violente diatribe contre Rome, l’église catholique et les jésuites qui, selon l’église byzantine, ont renié les enseignements du Christ.

Le génie du romancier est là : il fait dire sa conviction non pas par un orthodoxe - ce qui eût été une argumentation binaire quant au schisme qui s’est opéré dans la chrétienté - mais par un athée.

Et ce sont là, je l’avoue, les passages de ce grand livre qui m’importunent le plus. Parfois même jusqu’à l’ennui, la question de dieu ayant toujours été très mal posée par les hommes, c'est-à-dire en étant plus inquiète de leur existence propre ici-bas que de celle du royaume céleste, là-haut.

13:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.01.2017

Lire et lire

Entre deux turbulences, deux coups fourrés ou deux messes à Bacchus, je lisais les situationnistes, Debord et Vaneigem surtout, avec grand appétit.

Sanguinetti avec beaucoup moins de gourmandise, parce qu’il usait déjà d’une théorie au premier stade de son pourrissement et, partant, était contraint - surtout avec son Du Terrorisme et de l’État - de falsifier la réalité du présent historique.

Une théorie qui a perdu sa synergie avec le réel, qui n’y est plus connectée que par bribes, voire plus du tout, ça s’appelle tout simplement de l’idéologie.

Comme tout le monde aussi, j’ai lu Bakounine. J’ai lu les poètes anarchistes, les ouvrages consacrés à Makhno, le prestigieux Nettlau, Histoire de l’Anarchie. Victor Serge, Kropotkine, Cœurderoy etc et etc...

J’ai lu tout ça avec délectation parce que je portais tout ça en moi.

Sans doute.

L’idée précède toujours la lecture. Pas le contraire. C’est là le schisme qui sépare fondamentalement la culture de l'esprit du catéchisme. On lit surtout pour se retrouver entier et les meilleurs ouvrages à notre goût sont souvent ceux qu’ont aurait pu, ou tout du moins voulu, écrire.

Aujourd’hui, dans ma bibliothèque, il ne reste que quelques maigres vestiges de toutes ces lectures de la subversion. Comme des tessons d’une archéologie ancienne ; les autres ont été éparpillés, oubliés en France, prêtés, jamais revenus. Ceux qui restent, même, ne sont plus jamais ouverts. Ils dorment les uns contre les autres serrés. Ils soupirent l’inutilité.

L’époque, l’envie, le besoin, la saison inscrite à mon calendrier, les ont installés là comme des meubles anciens qu’on ne voit plus, comme de vieux compagnons, sans les renier toutefois.

Les deux seuls, peut-être, qui ont encore la page chantante, seraient Darien et Zo D'Axa...

Car je ne pense pas avoir changé de sensibilité. Je le sens bien. Le monde est toujours dans mon ressenti, de par son organisation, son discours, ses vues, une image renversée par rapport au sens de l'existence.

Le langage y est totalement spectaculaire, bien plus qu’à l’époque de Debord, langage tellement dénué d’essentiel et tellement revêtu d’apparence, qu’il est difficile de dissocier l’un de l’autre et facile de se piéger soi-même en toute bonne foi.

Plus que jamais la chose politique avoue chaque jour sa veulerie.

Nous sommes condamnés à la solitude.

Je n’ai plus dès lors besoin qu’on m’écrive, noir sur blanc, sans ambages, sans littérature, que ce monde est humainement mauvais.

Le savoir ne le fait pas meilleur à vivre.

Alors je lis… Et je relis.

Des contraires, quasiment, de tous ces hommes à la plume desquels se sont nourries mes convictions avérées.

Comme si ces plumes m’avaient empêché de goûter pleinement une autre encre.

Je lis Giono, Maurois, Bosco, Pérochon, Stendhal, Genevoix, Vialar, Balzac, Camus, Flaubert, Maupassant, Hemingway, London, Mérimée, Tolstoï, Dostoïevski, Michelet, Soljenitsyne et bien d’autres encore.

Que des réacs. Ou presque.

Que de la littérature du vieux monde.

Et j'écris du Redonnet. C'est dire !

14:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.12.2016

Bonne ou mauvaise fausse route

En ces temps-là - qui me paraissent aujourd'hui fort reculés - j’étais un bûcheron et un marchand de bois de chauffage.

En ces temps-là - qui me paraissent aujourd'hui fort reculés - j’étais un bûcheron et un marchand de bois de chauffage.

Oui, mon gars ! Avec un diplôme universitaire en poche, quand on est un mal avisé avec la sale manie de critiquer tous les systèmes - de production et de pensée -, on en arrive à pousser la contradiction jusqu’au point de travailler beaucoup plus durement que si on avait eu le courage de se faufiler tout de suite dans une administration bien chauffée l'hiver et pas trop mal climatisée l'été.

Mais bon, se fourvoyer là ou ailleurs, puisqu'il faut forcément se fourvoyer quand on veut échanger son temps pour du pain, c'est-à-dire deux choses essentiellement inéchangeables.

Je livrais donc principalement mon bois de chauffage à La Rochelle et ses bourgeois sympathiques, Châtelaillon et ses retraités grincheux, Fouras et ses ostréiculteurs, Esnandes et ses marins-pêcheurs et sur l’île de Ré où il y avait de tout, du beau linge et des prolos. Je faisais alors, à l’automne et durant tout l’hiver, la navette entre les forêts de Benon ou de Chizé et les lieux susdits.

La mer et la forêt. Deux éléments de " l'obscur sentiment " de la totalité.

J’aimais beaucoup ce métier. J'allais dire ce "passe-temps", tant je m'y sentais, illusoirement, hors-salariat... Je le passais donc, ce temps, dans les bois ou au volant de mon camion et j’avais mes points d’eau réguliers où je m’arrêtais pour siffler une ou deux bières ou prendre un repas. Et puis, finalement, les affaires tranquillement menées, sans zèle ni laxisme excessifs, me permettaient de survivre sans pour autant m’enrichir.

De toute façon, c’est simple, pour vox populi, quand tu travailles à ton compte, de deux choses l’une : si tu bouffes la grenouille c’est que t’es un bon à rien, un traînard qui va au café, un insignifiant, un gland, un gars de rin. Si tu réussis et que tu fais briller un peu la monnaie, alors là, c’est que t’es un voleur, un marchand de vaches, un bandit, un mandrin !

Sage et avisé comme je le suis, je n’ai donc pas bouffé la grenouille ni roulé carrosse, clouant ainsi le bec à vox populi, qui n'en put mais.

Tu me diras avec juste raison que ça n’est pas bien sorcier de couper des arbres, de les débiter en bûches, de les mettre sur un camion et d’aller les décharger chez un client. Certes, certes… Je n’ai pas dit que c’était sorcier. Mais c'est lourd ! Ce que le cerveau ne fait pas, les biceps s'en chargent, hé, hé... J'ai calculé un jour que pendant mes huit ans de bûcheronnage, plus de 40 000 tonnes de bois m'étaient passées sur les bras !

Et puis ce n’est pas aussi simple que ça, quand même ! Vendrais-tu un vent spécial pour faire couiner tel ou tel accordéon, que l’État te demanderait des factures, des comptes, de la TVA, des revenus bien nets, des revenus bien bruts, des justificatifs, des usures de pneus motivées, des fiches de repas, des notes de gas-oil, des courriers, du temps de travail effectué et tout et tout…

C’est là-dedans que je me suis perdu et j’ai beaucoup plus sué sang et eau à répondre à toutes leurs inquisitions qu’à brasser mes bûches.

Parce qu'un cerveau utilisé pour des conneries, ça fatigue bien plus que des bras employés à soulever des tonnes ! T'as qu'à voir la gueule des politiques. On dirait toujours, même avec un sourire fendu jusqu'aux deux oreilles, qu'ils sortent d'une nuit de cauchemars !

C'est tellement usant, donc, que j’ai fini par abandonner les papiers, que j’ai fourré tout ça dans un tiroir, que ça s’est entassé, entassé dangereusement, froissé, déchiré, souillé, perdu, maculé et que je ne m’y suis plus retrouvé à l’heure où j’ai fait ma cessation d’activité en bonne et due forme.

Il y avait des montagnes d'arriérés dans mon sillage !

Tout le monde me courait après : les impôts, la caisse de retraite, l’URSSAF, la MSA, la sécu, les bureaux de la TVA. Une meute hirsute et toute disposée à me déchiqueter vivant !

Alors, comme l'autre qui jetait des grives aux loups pour les distraire de la sale intention qu'ils avaient de le bouffer, j’ai réglé tout ça en vendant mon camion, mes tronçonneuses, mes scies, mon fichier clients ; je leur ai flanqué le produit de mes transactions sur la table avant d'aller, ouf, reprendre mon souffle, bien à l'abri, cette fois-ci côté producteur de paperasses, dans une administration.

Mais c’était beaucoup moins rigolo…

Tu le sais aussi bien que moi : c’est toujours moins rigolo quand tout est en règle, propre comme un sou neuf, planifié.

Mais bon, c’est reposant aussi. Tellement qu’on finit même par s’y endormir.

13:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.12.2016

Toponymes et toponymes

Alors j’ai bien envie par le fait de causer de toponymes cocasses, parfois jusqu’à en être fort désobligeants.

Les noms de villages, de lieudits, de rivières, de carrefours même, sont des poèmes écrits par et sur la mémoire. Il est alors délicieux de les lire tout auréolés de leur passé et, si on ne sait pas les lire ainsi, d’imaginer une lecture. L’important est de savoir qu’ils sont des signifiants, ces noms, qu’ils ne sont jamais, au grand jamais, insignifiants, même si le signifié le plus souvent nous échappe. Un signifiant toponymique, c’est d’abord un clin d'œil d'outre-tombe envoyé par ceux qui sont passés de l'autre côté du Grand Peut-être. Un message gravé dans les roches translucides du temps qui fut, qui est et qui s’en va pour nous tous.

Ainsi il m’arrive ici de nommer un lieu par allusion à un événement que j’y ai vécu. Et je me dis que c’est sans doute comme ça que naissent peu à peu les prénoms de la géographie, baptêmes pour voyageurs poétiques. Au goutte à goutte, comme la stalactite crée, sculpte et érige la stalagmite dans les profondeurs humides de la grotte.

Par exemple, le virage dans la forêt où, le 5 décembre 2013 au matin, ma route eut l'heur de croiser celle d’un loup, s’appelle désormais Wilczy zakręt, Le Virage au loup. Je dis comme ça : après ou avant le virage au loup. J’ai ma toponymie à moi, il ne lui reste plus qu’à s’inscrire ailleurs que dans ma seule mémoire. Ce n’est sans doute pas demain la veille, j’en conviens, mais les paysages ne vivent hélas que l’espace de notre vie aussi se laissent-ils docilement baptiser par nos fantaisies.

Un champ en bordure de route dans lequel j’ai bien failli verser un jour de l’hiver 2010, en glissant par un effroyable tête-à-queue sur la neige gelée et au nez d’un monstre de 40 tonnes, s’appelle à présent le champ de la trouille.

Et puis, il y a quelque temps, j’ai fait un détour, entre chez moi et Kodeń, pour aller voir de plus près un village qui s’appelle Leniuszki, "les Feignants". Voulais-je voir des feignants vautrés devant leur maison, avec leurs champs alentour s’étalant en jachères ? Non point. Je voulais voir à quoi ressemblait la mémoire d’un village qui, dans la nuit des temps, avait dû être habité par des gens hostiles au travail, au point que leur vice - ou grande qualité, c'est selon - en soit gravé dans son nom. La fainéantise, c’est l’opprobre social par excellence. Ce village, Leniuszki, était un cul-de-sac ; son unique route d’accès s’allait mourir sur la monotonie de la plaine. J’ai donc fait demi-tour, un peu déçu.

Quand on fait demi-tour on voyage plus tristement que lorsqu’on fait une boucle. On renonce.

Mais pour quelque peu enviable que soit cette appellation de cossards, il en est d’autres en Pologne qui la valent au centuple. Et là, toutes les imaginations, tous les détours fantasmagoriques de l’âme et du corps sont permis. Certains de ces villages ont entamé, à ce qu’il paraît, des procédures pour être désignés sous un autre nom… Comme les gens dont un cruel état civil annonce d’emblée qu’ils sont Cocu. On peut les comprendre, ces gens-là, même si l'habit ne fait jamais le moine et vice-versa. Mais les villages, eux, renieraient-ils une mémoire collective ? Seraient-ils d’affreux révisionnistes ? Avant de les décrier, voyons plutôt si on peut les comprendre eux aussi.

Et pardonnez, je vous prie, ma trivialité: je ne fais que transcrire de l’effet de mémoire, je n’invente absolument rien, je ne suis pas cette mémoire. Bien sûr que non. Mais jugez-en plutôt.

Tout d’abord celui-ci, assez mignon finalement, - car nous irons crescendo - Cipki, Les Foufounes. Il y a là-dessous comme un brin de poésie hédoniste, une coquinerie de bon aloi. Peut-être ces cipki- là avaient-elles une toison plus soyeuse et plus joliment fournie que nulle part ailleurs ou alors - et c’est là que l’opprobre interviendrait et que les villageois du XXIe siècle en pinceraient le bec et en prendraient ombrage - n’étaient-elles pas assez farouches aux yeux furibonds de la morale. Trop hospitalières, tranchons le mot !

- Je suis né aux Foufounes.

- Ah bon ? C’est curieux.

- Comment ça, c'est curieux ?

- Ben, j'sais pas trop , en fait...

J’ignore encore si, ayant d’aventure à passer près des Cipki, je ferais le détour. J’ai déjà fait demi-tour aux Feignants, alors risquer un cul-de-sac aux Foufounes… Foin des champs lexicaux indélicats !

Il y a aussi Zadki, Les P’tits culs. Hum, suggestif, n’est-il pas ? Affriolant même. Mais doucement, doucement, surtout vous, messieurs, peut-être s’agit-il là de pauvres mecs, comme on dit chez nous des trouducs… Je ne sais point. Toujours est-il que des gens font inscrire sur leur passeport qu’ils habitent aux P’tit culs… Il faut bien, parfois, que les froides administrations du contrôle individuel puissent se fendre d’un égrillard sourire.

Existe aussi, hélas, mille fois hélas, quelque part, Kutas, la queue. Pas la queue d’un animal, non, la mémoire aurait alors inscrit Ogon. Non. La queue. Dans son acception la plus triviale.

Un détestable phallo, un Priape orgueilleux, un hâbleur complexé, voire un sadique, aurait-il marqué de sa détestable empreinte les populations de ce hameau ?

Le mieux, là, est de négocier calmement avec les autorités compétentes un changement d’appellation, je pense.

Un truc qui ne soit plus une appellation incontrôlable, mais bien contrôlée. Avec ou sans produits régionaux à faire valoir.

Illustration : Le Virage au Loup

09:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.12.2016

Classiques

Comme sévit le froid et que la nuit enveloppe les campagnes, comme il ne fait bon vivre que près des chauffages - sans cesse réalimentés - j’ai remis le nez dans un vieux classique, le premier best-seller du XIXe siècle, L’Assommoir.

Comme sévit le froid et que la nuit enveloppe les campagnes, comme il ne fait bon vivre que près des chauffages - sans cesse réalimentés - j’ai remis le nez dans un vieux classique, le premier best-seller du XIXe siècle, L’Assommoir.

Du moins dans le dossier qui y est annexé et dans les préfaces. J’ai ainsi retenu, avec un sourire, deux jugements émis à chaud, celui de Mallarmé et celui de Victor Hugo.

Si Mallarmé, dont on sait l’écriture pointue, difficile, avait salué dans ce roman "une admirable tentative de linguistique" et en avait goûté toute la portée esthétique, Victor Hugo, lui, auréolé de ses différents succès, avait tranché sans aucune nuance : Ce livre est mauvais !

Et il est mauvais car il montre trop crûment les plaies dont souffre le peuple des faubourgs parisiens.

Naïvement, on pourrait tomber sur le cul devant un tel jugement donné par l’auteur des Misérables, paru 15 ans plus tôt, en 1862… On pourrait tomber du cul si on ne ramenait pas aussitôt la critique d’Hugo à ce qu’elle est réellement : une critique quelque peu atrabilaire de son propre chef-d’œuvre.

Coupeau, Lantier et Gervaise, Mille Bottes et compagnie, sont en effet livrés dans leur crudité charnelle, désespérante, tandis que Jean Valjean et les autres, si on y regarde de près, ne sentent pas vraiment la zone. La conversion de l’âme de Valjean, qui, tout à coup, grâce à l’altruisme et la miséricorde de l’évêque de Digne et à la faveur du vol d’une petite pièce à un petit passant, devient bon, généreux, presque intelligent, et change toutes les dispositions de son cœur, est une pure fiction romantique, presque à l’eau de rose, un truc qui parle de tout sauf de la réalité d’une âme humaine et, surtout, de la réalité d’un homme du peuple, abîmé, flétri, gâché, détruit par vingt ans de bagne et de chaines. Cela ne s'est jamais vu et ne se verra certainement jamais.

Hugo, sénateur depuis un an quand est publié l’Assommoir, ne connaissait rien des grandes misères du peuple ni de la façon dont ces misères étaient affrontées. Et, à mon sens, L’Assommoir était venu publiquement en faire la démonstration et signé la fin de son école et de son époque.

Zola, le bon bourgeois au ventre replet, ne trempait peut-être pas plus sa vie dans le ruisseau des faubourgs.

Là n’est pas le problème.

Le problème n'est pas moral ; il est esthétique et littéraire: l’un donnait le change, parfumait la boue d'un zeste de camomille, quand l’autre livrait la réalité merdeuse dans toute sa vulgarité.

Tout ceci pour dire qu'il faut lire avec recul, à toutes les époques et bien sûr à la nôtre - une des plus sournoises de l'histoire - les jugements émis par les écrivains sur les écrivains.

07:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.12.2016

Pages d'écriture

Plus tard, j’ai barbouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais et toutes ces velléités ont évidemment pris le chemin le plus court jusqu’ à la poubelle.

Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses qui n'ont a priori rien en commun, aurais-je ouvert un blog ?

Je n’en suis pas certain.

Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.

L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, un travail – sens étymologique oblige - qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.

Car l’écriture n’affronte jamais rien en temps réel. Elle entre en scène quand, du malaise ou de la joie, la messe est dite.

Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.

Mon ami, l'écrivain Denis Montebello, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.

Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres toujours en stand by sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur, puis Le Diable et le berger.

Neuf livres en dix ans avec, entre temps, les quelque 1000 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.

C’est ainsi.

13:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.11.2016

Traces

Je regarde. Simplement. Regarder sans attendre, c’est là tout le plaisir.

D’ailleurs, ce serait chimère que d’interroger un horizon que délimite une forêt. D’une forêt, nul ne peut arriver. On ne peut qu’en surgir.

Comme ce loup d’un matin de décembre.

Un éclair fauve qui ne m’avait laissé que le dessin de ses griffes sur la neige du talus. Pour me signifier sans doute que jamais plus je ne le reverrai. La trace, l’empreinte, le vestige, donnent toujours cette impression du jamais plus, cette odeur de fuite puis de disparition. La trace gravée sur un passage, c’est un peu la mort qui survit. La comète du fouilleur. Qui la questionne, s’évertue à la faire parler, qu’elle dise son nom, qu’elle murmure son âge et pourquoi elle s’est fossilisée là, précisément. Il la veut humaine, pour qu’elle le ramène à sa place à lui, dans la sempiternelle ronde des mondes qui succèdent aux mondes.

Je m’étais agenouillé ce matin-là sur la neige et j’avais tenté de lire pourquoi ce loup, là, sans meute, errant sur mes lisières, pourquoi cette bête et sa beauté farouche des dieux anciens ; pourquoi cette apparition fuyarde du mythe honni des contes et des légendes.

Le stigmate m’avait confié alors la solitude errante d’un vieux voyageur, de ces voyageurs qui ne suivent jamais votre route, mais la traversent perpendiculairement. Qui la coupent avec brusquerie ; juste le temps de vous couper le souffle en même temps et que renaissent dans votre tête les vestiges ataviques de rêves jamais formulés.

C’est ce langage-là que j’avais entendu.

Je m’’étais relevé. Comme pour tenter de freiner la fuite du sauvage, j’avais encore scruté la pénombre blanche des sous-bois où de menus flocons gelés et tombant en averse crépitaient sur les aiguilles des pins.

Puis j’avais regagné ma maison ; mon temps à moi dans la sempiternelle ronde des mondes qui succèdent aux mondes.

Je regarde par la fenêtre.

Le ciel épais est gris et c’est là une couleur qui côtoie sans crier toutes les autres. C’est elle qui domine aujourd’hui et c’est elle qui donne aux verts sombres des pins, aux jaunes des bouleaux, aux marrons des tilleuls, aux rouges fanés des dernières fleurs de mon parterre, toute l’opportunité de leur présence dans le paysage. Au service des autres teintes, le gris n’existe pas en tant que tel. Sans elles il est triste et laid, sans lui elles sont fades, comme elles le sont toujours sous un ciel céruléen. Même le silence prend toute sa force avec le gris. Un silence lumineux m’est toujours apparu comme une anomalie tapageuse.

J’aime l’automne.

Mais le temps me pousse, nous pousse, inexorablement vers les ténèbres de la tombe. Alors ce ciel bas sur le monde, ce souffle qui déplume les arbres, ce mutisme du village, tout cela me parle comme de l’anti-néant.

17:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.11.2016

Tesson...

Comme tous les gens qui écrivent, j’ai dû écrire des milliers de pages et des centaines de milliers de mots, enlacés dans un nombre impressionnant de phrases.

Que restera-t-il de tout ça quand les souffles froids auront balayé mon existence ?

Rien.

Ou pas grand-chose.

Si je devais pourtant choisir une ligne, une seule, pour qu'elle vainque la longue traversée, je la prendrais dans Le Silence des Chrysanthèmes.

Elle sous-tend et condense toutes les autres. La plus vraie que j’ai dû écrire :

Il me semble n’avoir jamais trahi l’enfant rêveur des chemins et des bois que j’étais…

Comprenne qui peut..

14:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.09.2016

De la violence historique

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

De plus, je n’ai sans nul doute pas tous les éléments en ma possession pour en faire une analyse complète et quand bien même les aurais-je, que je n’aurais ni la compétence, ni le temps et ni la patience pour mener à bien un tel dessein.

Depuis longtemps, j’ai néanmoins sur la question une idée assez précise, et, contradictoirement, fort complexe, pour avoir envie d’en brosser quelques traits tirés de l’histoire, de ma lecture du monde contemporain et de mes expériences personnelles.

Le déclic de cette réflexion embryonnaire fut une phrase lue dans un livre en deux volumes que l’on m’a récemment offert et que je parcourais en diagonale. Un livre dont je n’avais fort heureusement jamais entendu parler et dont l’auteur m’est complètement inconnu, Les 76 jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie, de Paul Belaiche-Daninos.

Il arrive bien souvent qu’on lise des stupidités qui font grincer des dents. Qui hérissent le poil, comme on dit. Et puis c’est tout... Mais là, ce fut comme une goutte d’eau qui aurait fait déborder un vase patiemment rempli par le goutte-à-goutte de l’intoxication permanente de la parole et des écrits depuis des décennies et des décennies. Car ce fut bien une des plus grosses absurdités qu’il m’ait été donné de lire depuis longtemps. Une grossièreté, un contresens, une ineptie sans bornes étalée sans vergogne dans les toutes premières lignes d’un livre qui, à en croire sa quatrième de couverture, se veut pourtant un récit historique :

De nos jours, au vu des lois qui régissent les droits des prisonniers, Robespierre et ses acolytes, seraient condamnés pour crime contre l’humanité.

Même en passant sur le terme bas «acolytes», c’est en dire assez long sur la vision de l’histoire de cet auteur et l’angle d’attaque de son propos en dit également assez sur sa partialité, sur son idéologie et sur le but poursuivi, pour avoir envie de refermer l’ouvrage aussitôt.

Ce que je fis pour ne plus jamais le rouvrir.

Qu’on me comprenne bien. Je ne suis pas du tout disposé à me faire l’avocat du célèbre avocat trancheur de têtes. Je suis en revanche tout disposé à le lire historiquement et non pas en le ressuscitant, pas plus lui qu’aucun autre, dans un cadre juridique né près de deux cents ans après sa mort ! Quelle idiotie crasse !

Avec cette dialectique étroite, on pourrait dire aussi qu’un tribunal international jugerait aujourd’hui Jules César sous le même chef d’inculpation pour avoir traîné, enchaîné et pieds nus, Vercingétorix depuis l’Auvergne jusqu’à Rome. Que ce même tribunal poursuivrait pour crime contre l’humanité Néron, Caligula, Napoléon, Adolf Thiers, Charlemagne, les catholiques de la Saint-Barthélemy et de l’Inquisition, bref, la liste est trop longue, chaque épisode historique, chaque pas fait depuis la fin de la préhistoire jusques à nous, serait à même de fournir au tribunal son lot de criminels contre l’humanité. Ce qui est certainement vrai, mais ce qui n’a aucun sens si on considère les hommes sans les mouler dans leur époque.

Dans le même esprit, en amalgamant le temps, les esprits, les nécessités, l’avancée des consciences et les technologies, bref en jugeant et pensant le passé à travers le prisme commode du présent, on pourrait dire, et, pire, même écrire comme le fait cet auteur, que si cet imbécile naïf qu’était Napoléon avait pensé à se doter d’une flotte d‘avions de chasse, il aurait bombardé Moscou avant d’y entrer et que si Jules César, autre grand candide, avait eu l’idée de mettre sur orbite des satellites de surveillance le renseignant sur les tribus gauloises, leurs mœurs exactes et leurs mouvements, la guerre des Gaules aurait duré beaucoup moins longtemps.

On le voit. Phrase stupide qui mène à des stupidités à se tenir les côtes. Livre qui ne l’est sans doute pas moins, bien que, ou peut-être parce que, couronné par l’Académie. Mais laissons cela.

Ce n’était qu’un déclic.

S’il fallait répertorier toutes les idioties qui s’écrivent et toutes les malversations des argumentations employées, on y perdrait son chemin.

Les époques, c'est comme les humeurs de la météo : chacune succède à celle-là et précède infailliblement celle-ci. Mais la comparaison - abusive je vous le concède - s'arrête là car chaque changement d’époque mijote d’abord dans un chaudron de haine et de frustration avant d’être servi aux convives de l'histoire, libres ou manipulés, avec une violence plus ou moins exacerbée.

Chaque fois que les hommes ont sérieusement pensé à la nécessité de changer radicalement d’époque, la poudre a parlé. Aucune page du grand livre n’a été tournée sans que les hommes ne la maculent de sang. Et c’est bien ce que voudraient nous faire oublier les réformateurs atones qui accèdent chacun à leur tour, telles des marionnettes sur le cirque, ici ou ailleurs, au pouvoir. Pour eux, la violence historique, celle qui ne s’éteindra qu’avec l’humanité, c’est chez les autres. Aux antipodes. La Syrie, la Lybie, le monde arabe… Chez nous, rien de tel, voyons ! Les hommes grondent mais ne mordent plus ; comme si, tel un chien, l’histoire s’était définitivement couchée à leurs pieds, en avait fini de ses courses folles et ronronnait maintenant sur leurs pantoufles, et ce jusqu'à la nuit des temps. Du moins de le leur temps.

Nous ne partageons évidemment pas la même vision, candide, intéressée, mensongère et abrutissante des choses. La société des hommes est un magma qui, toujours, un jour ou l’autre, trouve le cratère pour jaillir hors de l'écorce qui la retient prisonnière.

Le monde ne se change qu’à condition de violence.

C’est pourquoi, n’ayant aucun goût pour la violence armée et éprouvant un incommensurable dégoût pour la mort volontairement distribuée, même à nos pires adversaires, sommes-nous amenés, si nous voulons être autre chose qu'un blogueur coléreux ou qu'un aboyeur inconséquent tel que Mélenchon ou Zemmour par exemple - ou que tout autre marchand d'idées pseudo-radicales - à réfléchir sincèrement à nos désirs de changement de société, sachant que les pacifiques urnes sont mis en place non pas pour changer le monde et les conditions faites à la vie mais bien pour conserver les deux en l’état.

J’entends par aboyeurs inconséquents des gens qui font montre d'une certaine radicalité dans leurs propos ou leurs écrits et qui ne mesurent absolument pas le degré de violence historique que commandent ces propos ou ces écrits pour épouser une réalité. Ces aboyeurs inconséquents sont donc inconscients, ou, plus certainement, discoureurs irresponsables, c’est-à-dire qu’ils usent de la parole comme d’un acte en soi, comme d’une entité abstraite, séparée du monde qu'elle prétend critiquer.

Le mot se confond avec la chose et les oies sont bien gardées.

Mélenchon ne dit pas que des choses fausses ; bien au contraire. De même pour Zemmour. Mais ils mentent aussi bien l’un que l’autre comme des arracheurs de dents car l’un et l’autre, chacun sur des positions qu'ils veulent contraires, mettent en scène les prémisses de la violence historique, tout en étant farouchement opposés à cette violence et en se réclamant profondément légalistes et grands partisans du jeu démocratique. Ce sont des gens de la réification en ce que le sujet vivant de l'argument ne poursuit pas d’autre but que de réduire ce sujet à un objet mort ; des gens comme il en existe des milliers sur la scène de la représentation politique.

Quand Mélenchon, ou Poutou, ou tout autre pseudo radical, dit qu’il faut en finir avec la finance, que de la dette publique on s’en fiche, qu’il faut s’occuper d’abord du bien-être des gens, que les créanciers prédateurs attendront et que le système de l’argent est à rayer de la carte parce qu'il asservit le monde, je ne pourrais qu’adhérer à fond s’il y avait derrière tout ça un désir ardent, autre que celui de la carrière politique, qui me dirait clairement, sans fioritures, comment l’aboyeur compte s’y prendre pour mordre le monde aliéné.

Je n’adhère donc pas parce que la nature de la pierre angulaire est tue, refoulée, taboue : ces idées généreuses ne peuvent en effet dépasser le stade des idées que par l’affrontement direct, violent, jusqu’à ce qu’un vainqueur se dégage clairement de cet affrontement. Faire croire aux gens que par la seule puissance de leur bulletin de vote, ils vont changer la face du monde, que les banquiers vont venir docilement déposer aux pieds des vainqueurs de la consultation électorale leurs privilèges et leurs coffres-forts et qu'ainsi sera abattu un système inique, parfaitement rôdé, puissamment armé, doté d'une police à son entière discrétion, participe de l’escroquerie pure et simple.

Tellement pure et simple qu'elle en est grotesque.

Quand intervient la violence historique, les aboyeurs, au mieux, se taisent, au pire, se terrent. Parce que l’histoire démontre que cette violence, dont ils avaient pourtant fait, mais sans jamais la nommer, leur haridelle de fausse bataille, leur éclate au nez sans qu’ils l’aient vu venir et, niant la totalité de l’époque qu’elle se propose de dépasser, les nie en tant qu’éléments à part entière de cette époque. S’ils s’en tirent et restent sur scène, comme c’est souvent le cas, ce n’est qu’au moment du reflux de la violence, par cet art de la récupération de la colère qu’ils connaissent tous et savent manier à merveille.

Personne, à moins d’être un voyou ou un désaxé, ne peut appeler de ses vœux que les hommes s’arment les uns contre les autres et entreprennent de s’égorger. C’est pourquoi les espoirs d’une société humaine où serait reine la seule jouissance d’exister, est un espoir résolument torturé par une douloureuse contradiction. Quand on aime la vie, quand on aime sa vie, cet amour passe, commence même, par un respect chaleureux de la vie des autres.

Respect, qu’hélas, n’ont pas, n’ont jamais eu et n’auront jamais les grands maîtres argentiers de ce monde et tous leurs misérables valets.

Là encore réside toute la difficulté humaine qu’il y a à vouloir parler avec sincérité, aussi bien intellectuelle que viscérale, de la violence historique.

Les hommes qui ne doutent jamais de leurs convictions - intellectuelles, mais aussi sensibles et viscérales - ne sont pas des hommes mais des réservoirs d’idéologie.

Je suis bien, je suis à l’aise, avec certaines de mes idées, de mes visions de l’homme et du monde et pas vraiment convaincu de certaines autres qui, bien que je les sente très vivantes en moi depuis les primes aurores, ne me semblent pas toujours à leur place.

Profondément séduit par la pensée anarchiste dès l’adolescence, puis, un peu plus tard, par ses lumineuses remises à jour situationnistes, celles de Vaneigem bien plus que celles de Debord parce qu’ayant plus directement prise sur le sensible, j’ai parfois l’angoisse d’avoir toujours interprété le monde, ses contradictions et ses coercitions avec un compas réglé sur une théorie.

D’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé.

Ceci étant dit, j’avais trouvé exprimé dans le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations(1967) tout le sentiment du monde que j’exprimais moi-même confusément quant à la vie quotidienne, l’ennui, l’amour, l’amitié, le désir d’affranchissement des aliénations. Ce livre m’avait révélé que mon mal de vivre, que l’on a tendance à prendre adolescent pour une disposition individuelle à un romantisme de bon aloi, était partagé par des milliers de jeunes gens chez lesquels il avait à peu près les mêmes causes et les mêmes effets. Même découverte de ce sentiment dans La Société du spectacle, plus théorique et d’un abord beaucoup plus difficile, puis, des années plus tard, dans Le livre des plaisirs aussi bien que dans le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort, bien après La Véritable scission dans l’internationale situationniste, donc, de 1972.

Mais je viens d’écrire une grosse bêtise en affirmant […] d’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé. Car le nombre d’individus, parmi les pires ennemis de la pensée et de la pratique situationnistes et anarchistes, qui se sont abreuvés à la source tarie du situationnisme, est absolument incalculable et les progrès de plus en plus inhumains du spectacle (soit la représentation de la vie vendue et vécue comme étant la vie elle-même) grand prédateur de l'authenticité de l’existence que nous connaissons aujourd’hui - du moins pour ceux qui savent encore ce que veut dire connaître - sont décrits quasiment mots pour mots dans La Société du spectacle, publié en 1967.

On n’attend pas la révolution comme on attend le car, disait-on. Ben non… Mais s’agissait-il vraiment de révolution ? La révolution n’est-elle pas, d’abord, la mise en pratique individuelle de sa vie en la protégeant autant que faire se peut des grandes obligations sociales d’un monde renversé plutôt qu’un échange de coups de fusil ? Si des millions d’individus se mettaient en devoir de vivre leur vie, leurs désirs, leurs espoirs, tout ce qu’ils portent en eux de profondément personnel, au lieu de se calquer sur une survie prédéfinie par un système dont tout le monde sait, chaque jour un peu plus, qu’il est, à tout point de vue, aussi bien moral qu'intellectuel, entièrement fondé sur le faux, la révolution n’aurait-elle pas les moyens de se dispenser de la violence des canons ?

Les situs ne disaient pas autre chose en écrivant sur les murs : Ne travaillez jamais !

La plaisante injonction, lue à notre époque ne peut l'être qu'en tant qu'erreur. Car la phrase culte de Vaneigem, refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui, a été entendue à sa juste profondeur, telle une bombe à retardement posée dans la cervelle anesthésiée des hommes. Elle a été entendue et les tenants spectaculaires du pouvoir spectaculaire, pour désamorcer la bombe, ont depuis quarante ans érigé la pire des aliénations, le travail, en valeur absolue, incontournable, puissante, unique, sans laquelle l’homme n’est plus un homme capable d’accéder au bonheur de vivre.

Ce qui, par essence, et étymologie même, est antinaturel, contraignant, contraire à l’amour et à la jouissance, est présenté et vécu comme le plus grand des bonheurs. Les luttes sociales, du même coup, ne sont pas des luttes pour l’existence, mais contre l’existence. Et sur la scène spectaculaire où se joue la misère d'un monde, on assiste à un de ses actes les plus grotesques, celui où les esclaves réclament à grands cris le fouet que les maîtres n'ont même plus les moyens de leur donner, tout occupés qu'ils sont à faire fructifier pour eux seuls et autrement les cargaisons engrangées par plus de deux cents ans d'exploitation forcenée de la galère sociale.

C’est tout ce que le monde renversé attendait des hommes pour continuer son renversement sur ce chemin qui, résolument, tourne le dos à la vie et s’en éloigne chaque jour un peu plus.

Avec la bénédiction de tous, maîtres, gardes-chiourmes et esclaves.

Dans de telles conditions, engager sa vie dans la violence historique pour remettre les choses à l’endroit, et ce envers et contre tous, me paraît aujourd’hui relever de la détresse puérile du desesperado.

Il me semble beaucoup plus fructueux de protéger cette vie propre en lui faisant prendre les chemins de traverse et de solitude qui la préservent, jusqu'à son dernier souffle, des affres de la résignation.

Plutôt que de titrer La violence historique, j’aurais sans nul doute été mieux inspiré de parler de violence insurrectionnelle, celle qui intervient quand les contradictions des intérêts sociaux ne peuvent plus trouver résolution que dans l’affrontement direct.

J’étais parti d’une phrase imbécile lue sur Robespierre, donc de la Révolution française et, plus précisément, de la Terreur, dont je demandais - et ce quel que soit le degré d’aversion qu’on puisse éprouver à son égard - qu’elle soit lue avec les yeux de l’époque révolutionnaire, c'est-à-dire le temps des coalitions militaires de toute l’Europe, des menaces d’invasion du territoire par ces coalitions, du soulèvement de la Vendée, de l’entrée en dissidence d’une dizaine de grosses villes, dont Lyon, Nantes et Bordeaux, du manque de farine et de pain et cætera, et non avec les yeux "apaisés", éteints, morts, de la nôtre.

La violence historique ne s’exprime donc évidemment pas que sur des barricades et par le renversement manu militari des pouvoirs en place. Elle s’exprime dans les lâches attentats, les actes individuels, les lois liberticides, la brutalité du système financier, l’iniquité permanente du système économique, la pauvreté du plus grand nombre.

En entamant ce sujet, il m’apparaissait évident que je me situais hors du champ politique tel qu’il est investi depuis l’instauration du suffrage universel, c’est-à-dire par des gens qui ne peuvent que trahir leur discours sitôt leurs fesses installées dans les fauteuils pourris d’une République qui ne l’est pas moins. Ça me semblait évident car je ne m’adresse ni à des naïfs, ni à des militants pour une gestion sociale de la misère. Je m’adresse à des gens qui voient plus loin que le bout de leurs possibilités à terme, à des rêveurs, des poètes, des révoltés, des utopistes, des coléreux, des pour qui le masque du carnaval politique est définitivement tombé et qui réclament néanmoins encore le droit de vivre leur vie et d’émettre des opinions hors du cercle vicieux, mensonger, falsifié, des oppositions traditionnelles gauche, droite, centre et autres labels de la décomposition démocratique qui, depuis plusieurs siècles, ont fourni les preuves de leur vilenie.

Je pense et redis donc que la violence insurrectionnelle est le marque-page du grand livre de l’histoire, que c’est elle qui indique à qui veut bien lire ce livre sans les lunettes de ses intérêts immédiats, de ses peurs et de ses engagements dans la comédie politique, où nous en sommes réellement de la course de l’histoire.

Cette violence ne s’est pas exprimée en France depuis la Commune de Paris, que l’idéal démocratique noya dans le sang, le meurtre, les viols, les exécutions sommaires et de masse, les déportations.

Depuis, n’en déplaise aux démocrates progressistes et aux bobos du bordel médiatique qui se croient à la page parce qu’ils ont cessé de lire le monde, nous n’avons pas avancé d’un pouce et j’en veux pour preuve qu’aucun pouvoir, qu’aucun gouvernant, qu’aucune République, qu’aucun réformateur à la gomme n’a même songé, ne serait-ce qu’à titre symbolique, à débaptiser les avenues, les parcs et les rues des grandes villes qui honorent la mémoire infâme de cet infect boucher que fut Adolph Thiers.

Parce que la dernière grande déroute du peuple est là et que tout le reste s’est construit sur et grâce à cette déroute, avec l’aval de tous les opposants aux divers gouvernements.

D’ailleurs, si j’étais certain de les avoir encore à mon crédit, devant moi, je parierais 20 ans de mon existence que la violence insurrectionnelle, quand elle refera immanquablement surface, trouvera devant elle, pour la conjurer dans le sang, des Thiers issus aussi bien de l'église Copé, Hollande, Mélenchon, Le Pen que de tout autre accapareur de la parole décadente. Toute cette clique de bohémiens à la ramasse se croise, se rencontre et se flagorne aux hasards des couloirs de parlements, des loges maçonniques, des remises de décoration, des commémorations et autres grandes kermesses républicaines.

Je l’ai déjà dit : la violence est incontournable si l‘on veut changer de chapitre. Le reste n'est que tergiversation intéressée à la pérennité du désastre.

Le dilemme est dans le souhaitable ou non de cette violence et je me suis exprimé sur le sujet : Je ne souhaite pas cette violence parce que le sang me dégoûte et m'effraie ! Insoluble dilemme...

Et c’est pourtant parce qu’ils la croient définitivement muselée que les escrocs de la parole politique se croient du même coup autorisés à singer cette violence et à proposer dans leurs discours publicitaires les motifs mêmes sur quoi elle éclatera certainement. Un peu comme des enfants qui jouent avec des allumettes parce qu'ils pensent que le grattoir est mouillé et le soufre vieilli.

Mais, comme dit l’autre, il y a déjà longtemps que je verrai le monde par en-dessous, côté racines des fraisiers.

Alors, j’en parle à mon aise… et il me reste surtout à vivre en dehors des controverses de salon. Profiter de la vie sans avoir à endosser la soutane et le goupillon de causes qui, à force d'être remises aux calendes, ne sont plus que causes de causeurs.

09:19 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture, histoire, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.09.2016

Marcel Prout

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quand on se retourne un moment vers les premiers horizons, ils forment une mosaïque de broutilles remarquables, bien à part des grands événements qui nous ont été clairement constitutifs.

Ils sont la mémoire sans la pensée délibérée. L'évocation instinctive.

D’aucuns, récitant alors leur lecture, réelle ou supposée, totale ou partielle, personnelle ou scolaire, de Proust, classeront peut-être ce que j’appelle ici mosaïque de broutilles remarquables, au placard de la fameuse madeleine, grand et incontournable poncif de la culture de lycée.

Il est d’ailleurs étonnant que cette misérable madeleine, par ses odeurs, ses rondeurs, son goût, ses couleurs, soit devenue l’archétype littéraire de la réminiscence du détail et de l’émotion du temps de l’enfance perdue, car, bien avant Proust, et de façon tout aussi pertinente et sensible, bon nombre d’auteurs avaient mis la plume sur la chose.

Dont Maupassant, dans plusieurs de ses contes et nouvelles, notamment En famille, récit dans lequel l’auteur met en scène un homme dont la mère vient de mourir et qui, promenant son chagrin sur les bords de la Seine, retrouve dans les odeurs du soir que dégage le fleuve, toutes les scènes, les détails, les paroles de son enfance, quand il accompagnait la disparue sur les rives d’un mince ruisseau, où elle avait coutume de laver le linge.

Louis Forestier note à ce propos :

« Maupassant offre, ici, l’exemple d’un fait de mémoire involontaire, d’une de ces réminiscences dont on a beaucoup parlé à propos de Proust, oubliant qu’elles n’étaient pas rares auparavant, et jusque chez Rousseau (qu’on se rappelle le « Ah ! voilà de la pervenche » au livre VI des Confessions). »

J’ai relevé avec délectation parce que Proust et ses inconditionnels m’ont toujours passablement énervé, et parce que, depuis toujours, dans la recherche de mon propre temps perdu, je préfère de loin la lecture de Maupassant ou de Rousseau à celle du p’tit Marcel.

Question tout à fait personnelle, intime, mais, au risque de faire preuve d'une coupable immodestie, j’affirmerai cependant que déclarer ne pas se pâmer d’admiration devant Proust ou devant tout autre incontournable icône du panthéon, participe d’une certaine prise de risque.

10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.09.2016

Travail dominical

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.

Les paysans appelaient ce phénomène «des sorcières» et affirmaient qu’il était annonciateur d’une sécheresse durable. Je n'ai évidemment jamais su si cette théorie de l’observation était infaillible, mais je sais qu’elle s’était pleinement vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles riveraines de la rivière, jaunes comme le sable des dunes océanes.

Mon voisin était allé ce dimanche-là, tout inquiet dans ses atours dominicaux, pantalon à plis, chemisette blanche, se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet.