27.07.2012

L'instituteur à compte d'auteur

J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.

J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.

Quant à les lire…

Je suis en vacance. Ces apparitions sporadiques constitueront donc des textes de la vacance. Mais en existe-t-il qui soit autre chose ?

Oui, sans doute. Des trous dans du vide. Des trous qui comblent. C’est quand même un comble, ça, des trous qui comblent ! Et ça me rappelle plaisamment la définition du néant donné par un humoriste célèbre : le néant c’est un trou avec rien autour.

Alors, allons-y. Je vais vous parler de rien. C’est-à-dire du prix Goncourt, celui qui chaque automne, au seuil des frimas, consacre le chef-d’œuvre concocté au cours des quatre dernières saisons écoulées et qui permet, le plus souvent, à un auteur complètement inconnu de se retrouver soudain sous les feux de la rampe. Pas longtemps - le plus souvent encore -mais quand même le temps d’un éblouissement. Tous les auteurs, de vive-voix ou in petto, rêve de ce flash là. Comme un shoot : du vide dans le trou d’une veine.

L’auteur est donc ébloui. On ne sait pas trop si c’est par le trou ou par le vide… Le public, lui, - toujours le plus souvent - fait mine de l’être. Il prend la chandelle qu’on lui tend obligeamment et il se la met sous les yeux. Il s’écrie que c’est beau et il retourne lire de l’ombre. Ça sert à ça, un prix Goncourt. De l’aveu même de celui qui en fut gratifié en 2010, ça permet à de pauvres gens qui ne sont jamais éblouis de voir un peu de lumière au moins une fois dans l’année.

Oh, générosité sublime et grandiose de la gloire et du succès !

Mais ils ne sont pas tous comme ça, les prix Goncourt. Je médis, je médis… Certains furent d’une indéniable valeur et je pense, entre autres, à Vailland et La Loi, à Rouault et les Champs d’honneur, à Tournier et Le Roi des aulnes… Mais, vous l’aurez noté, j’ai pris la précaution de dire trois fois : «le plus souvent.»

Je pense également à un autre. Un vieux celui-là. Une vieille barbe. Un ancêtre fossilisé. Un des premiers. Lui, ce fut un cas. Mais pas un cas d’école. Pourtant, il était instituteur.

Figurez-vous que cet auteur, que j’affectionne particulièrement parce que sa plume est champêtre, intelligente et, aussi, parce que c’est quelqu’un de mon pays, quelqu’un des Deux-Sèvres, un lointain voisin du temps qui passe, et que les villages, les hommes et les paysages qu’il évoque, je les vois parfaitement dans ma tête, figurez-vous, disais-je, que lui, il ne trouvait pas d’éditeur. Il avait sans doute beau chercher, il avait beau solliciter, un lourd refus, voire un silence obstiné, toujours lui faisait écho.

On connaît tous ça. La routine.

De guerre lasse, notre auteur publie donc un livre à ses frais. Chez Clouzot, à Niort et... à compte d’auteur. Le geste de l’opiniâtreté. Parfois du désespoir. Dans notre présent, il faudrait y croire bougrement, à son livre, pour faire ça quand tous les éditeurs vous disent qu’il est bon mais qu’il ne correspond à rien, en tout cas pas à eux, genre «votre livre est bon et original, mais nous ne le publierons pas parce que ce qu’il a de bon n’est pas original et ce qu’il a d’original n’est pas bon»!

Quoi répondre à ça ? Rien. Mettre l’écritoire au clou ou alors faire l’insolent. Mépriser le mépris en publiant soi-même.

C’est ce que fit ce modeste instituteur de vers chez moué, des Deux-Sèvres. Et l’Académie Goncourt, éblouie, lui décerna son fameux prix… Du coup, l’auteur obscur, le campagnard des bocages et des plaines, fut projeté en pleine lumière et cessa d’être instituteur pour devenir un écrivain. Oui, en ce temps-là, quand on écrivait, quand on était un passionné de l’écriture, quand on trempait sa plume dans l’encrier des lettres, on n’aurait su la tremper par ailleurs et en même temps dans celui d’un veule salariat.

On était animé par la foi. On rentrait en Ecriture, en quelque sorte.

Et on écrivait- le plus souvent - des choses pleines comme des œufs frais.

L’avez-vous lu, vous, ce prix Goncourt publié à compte d’auteur ? Sinon, je vous laisse chercher le nom de son auteur. Avec les quelques indications que j’ai données, en farfouillant sur Google, vous devriez le trouver aisément. Après, c’est une affaire de motivation. On lit ou on ne lit pas. Tout cela a sans doute considérablement vieilli.

Et je suis sûr que s’il était en lice cette année, le livre de l’instituteur, il serait brillamment moqué par tout le sérail au bec pincé. D’ailleurs, son livre aurait cette constance de ne pas trouver d’éditeur, donc, en plus, publié à compte d’auteur, il ne verrait même pas le bout du nez du moindre lecteur, sinon celui d’un ou deux membres de la famille et de quelques rares amis. Tous complaisants. Par affection autant que par charité.

Au grenier ! Même pas déballé de ses cartons, tout neuf, sous de vieilles poutres de chêne, parmi les vieilles roues de bicyclette, les vieux meubles, les souris, les vieilles valises, les vieilles pendules, les vieux chiffons, les toiles d’araignées et les poussières éternelles des objets mis au rebut, le prix Goncourt hyper putatif !

Quand je vois ça, moi, je ressens plein de dédain pour mon époque au modernisme falsifié et je me sens profondément romantico-passéiste.

07:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.07.2012

Langue et langage

Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…

Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…

Et je lis justement dans un article de Polityka que les linguistes et les scientifiques de la langue, appellent «le Cas Conrad», le cas de celui qui maîtrise parfaitement une langue étrangère, dans l’esprit de tous ses concepts, au point même d’écrire dans cette langue des joyaux de la littérature, mais qui, oralement, est complètement incompréhensible pour un autochtone, même très complaisant.

Dès lors, je dirais plutôt Le cas Teodor Józef Konrad Korzeniowski. L’écrivain d’origine polonaise trimballait en effet avec lui un tel accent, lourd, pesant, qu’aucun Anglais digne de ce nom ne pouvait communiquer, ou si peu, ou au prix d’un effort terrible, avec lui.

Comme quoi une langue, ça n’est pas forcément fait pour parler.

12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.07.2012

Avec le latin

Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.

Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.

Je me place alors, en rêvassant, dans la position d’un chercheur ou d’un archéologue de temps hautement lointains, qui tomberait sur cette masse gigantesque d’écrits éparpillés et qui, à travers leur langage, chercherait, sans doute en vain, à saisir l’esprit d’une époque. Du moins un des aspects de cet esprit.

Quand je me dis ça, toujours en rêvassant, je me demande si le jour où je déciderai de mettre fin à L’Exil des mots, je ne détruirai pas en même temps d’un coup de clic assassin, les textes qui le constituent. Je me demande si j’ai envie d’être lu un jour comme un petit bout de roche de cette immense montagne de textes présents sur internet. D’y être associé.

Je n’en sais rien, en fait… Je répète que c’est une rêverie, un fantasme. Et l’envie de tout suicider pour ne pas participer à cette mémoire ne part pas du préjugé mégalomane selon lequel mes textes vaudraient mieux que les autres et refuseraient la promiscuité avec le médiocre. Ce serait de la pure folie. D’autant que mes écrits sur L’Exil ne viennent pas à la cheville de beaucoup qui sont inscrits ailleurs, par d’autres auteurs.

Cette envie fantasmée est plutôt dictée par le fait que, participant à l’édification présente d’une cathédrale, je ne suis pas d’accord du tout du tout, parfois, avec les formes qu’elle prend et les choses qu’elle veut exprimer.

Et on ne peut répondre à tout, contre-argumenter partout. On ne ferait plus que cela.

Alors, me direz-vous avec raison, la valeur humaine de cette masse d’écrits réside justement dans son incohérence et dans sa diversité. C’est à cela que tu participes ; c’est à cette mémoire là que tu donnes un sens. Ton sens. Dans ton petit coin.

Et le chercheur de l’an 3098 ou de l’an 5043 saura, s’il est un véritable chercheur, retrouver à quel pan de la mémoire tu appartenais, à quel morceau de mur de la cathédrale tu as apporté ta modeste contribution.

Certes. Mais avant d’être mémoire, une praxis est avant tout une inscription du présent, ça tombe sous le sens. Et si je me suis éloigné de ce présent, si je ne fais plus guère attention, à de rares exceptions près, à ce que construisent à côté de moi les autres, je n’ai pas envie - toujours en rêvassant, toujours sur le mode de la pensée qui s’évade un peu au-delà des contingences - d’être un jour jugé complice des plus grandes erreurs inscrites dans la pierre du monument. Surtout si ces erreurs touchent un point sensible chez toi, concernent ton cursus, ton vécu, ton ressenti, et... galvaudent ta culture.

Je me disais tout cela et je me le dis encore après avoir jeté un œil chez un voisin ex-ami et chez lequel je ne veux plus intervenir. J’ai jeté un œil, poussé par la curiosité de savoir s’il enfonçait toujours le même clou, ce clou qui nous a fâchés. J’ai même poussé l’indiscrétion jusqu’à lire ce qu’en disaient ses contemporains, les témoins directs de l’enfonçage du clou.

Mais, me suis-je dit, qu’en as-tu à faire si, comme tu le présumes, tu fais disparaître tes traces avant d’abandonner ta participation à l’ensemble ?

Mais si tu ne détruis pas ? Tu auras vu et tu auras laissé faire, tu auras laissé déformer ce qui te touche et, pour l’archéologue futur, c’est plutôt ennuyeux.

Pour le cas, donc, où resterait mon empreinte, j’ai choisi de fournir au futur - toujours en rêvassant - une indication sur cette erreur, volontaire ou pas, et de m’inscrire en faux.

Je dis bien : pour l’homme d’esprit du futur. Je n’attends donc aucun écho du présent.

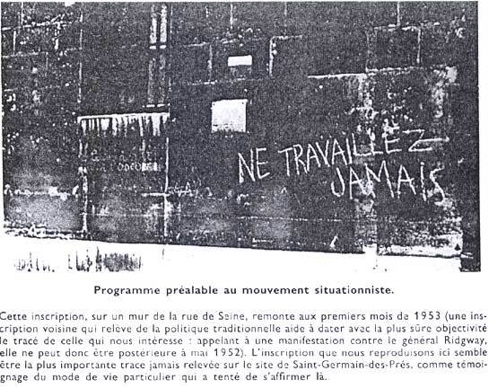

Il s’agit de latin. Le voisin en question s’inquiète, avec juste raison, de la disparation de l’enseignement du latin et du mépris dont cette langue ancienne et fondatrice de notre conscience parlée est partout l’objet.

Latiniste passionné dans mes jeunes années et toute ma vie fouilleur de la langue, de son histoire, de ses racines, je ne puis que m’associer in petto à l’indignation du voisin enfonceur de clou. Trahir la langue latine, c’est trahir ses origines profondément culturelles, le bien-fondé de sa langue et la limpidité de ses références.

Mais là où le tour de passe-passe est inacceptable, c’est que le voisin parle en fait d’un certain latin.

Il eût fallu que l’enfonceur du toujours même clou précise de quel latin il demandait la résurrection. Il ne le fit point - et pour cause - , je me vois donc contraint, dans mon souci de réponse soliloque, (dans mon interpellation du futur plutôt,) d’inscrire ici un bref aperçu de l’histoire du latin pour préciser celui que nous avons aimé avec nos Gaffiot, et qui nous sert effectivement de base culturelle.

Je serai évidemment très schématique, le sujet étant vaste comme vaste est l’océan.

Notre langue, comme toutes les langues européennes, excepté le finlandais et le hongrois, est une langue issue d’une immense famille, la famille indo-européenne. La langue parlée par les peuples italiques, dont ceux du Latium, était une subdivision de cette gigantesque famille. Elle était fortement imprégnée de la langue des Etrusques, voisins septentrionaux du Latium.

Je saute des siècles et j’en arrive au latin archaïque, c'est-à-dire le latin pratiqué des origines jusqu’au premier siècle av. JC.

Notez bien ce av.J-C, il a son importance.

La Rome antique et la République donnant bientôt naissance à l’Empire romain, ce latin devint la langue officielle, c’est-à-dire langue de l’administration et des armées, d’un empire couvrant toute l’Europe occidentale, l’Afrique du Nord, l’Asie mineure et une partie de l’Europe centrale. L’actuelle Roumanie par exemple.

Cette époque fut l’époque très florissante de la langue latine. C’est elle qui préside en effet aux messages historiques et littéraires, c’est le latin du Bellum Gallicum, celui d’Ovide et de Tite-Live. C’est ce latin, dit classique, qui va servir de base à l’édification de la langue française, par le biais de son imprégnation dans la civilisation gallo-romaine.

Et c’est ce latin-là que j’ai appris à l’école, c’est ce latin-là qui est notre racine, c’est ce latin dont je déplore que les ministères de tout poil, droite, gauche, centre et à l'écart, aient cru bon de débarrasser l’Education.

C’est au Vème siècle, avec le partage de l’Empire en deux entités, Rome et Constantinople, que le latin classique devient latin vulgaire, c’est-à-dire langue non littéraire et parlée par le peuple et c’est dans ce latin-là également que nos mots plongent leurs racines.

Ils les plongent aussi, dans une moindre mesure, dans un autre latin, dit médiéval, qui fut une tentative de restructuration, au XIe siècle, du latin classique afin d'éviter qu'il ne soit complètement détruit par la propagation des langues vernaculaires, sous l'influence notamment des étymons d'origine germanique.

Bien. Veuillez, je vous prie une nouvelle fois, me pardonner le caractère trop étriqué de ces rappels élémentaires et leur forme quelque peu didactique.

L’enfonceur du toujours même clou s’appuie en fait sur un livre auquel participa un religieux, secrétaire d’Etat au Vatican. Aie ! ça sent la poudre ! On sent déjà que l’on s’éloigne du latin et qu’on entre dans l’ère d'un autre latin, le latin ecclésiastique, qui est une langue à part, grammaire un peu bouleversée et prononciation différente et, surtout, dont les règles n’ont été fixées que tardivement, par Charlemagne !

De plus, en amont, rappelons que les textes fondateurs de l'Eglise, dont le Nouveau Testament, étaient initialement écrits en hébreu et en grec. Ils n’ont été traduits en latin, pour ce qui concerne ce qu'on appelle La Vulgate, qu’au Ve siècle a.p. JC !

Près de six siècles après César !

Alors, lorsqu’on lit que notre patrimoine latin, celui dont on devrait aujourd’hui sauvegarder l’enseignement, est en même temps le patrimoine chrétien et fait partie du modelage de notre civilisation par le christianisme, tout simplement, on se moque du monde…

Que l’Eglise romaine ait choisi d'édifier sa liturgie en latin est un fait ; que c’est ce latin-là qui est source de notre culture et qui éclaire notre mémoire est tout simplement affirmation abusive. D’ailleurs, après le schisme Byzance/Rome, la liturgie gréco-latine sera bientôt faite en grec et, plus tard encore, en langue slave, transcrite en cyrillique.

C’est tout… Pas besoin d’être un grand humaniste pour me suivre, suffit de savoir lire des dates.

Chercheur du futur, te voilà donc un texte qui témoignera - s’il reste en ligne - de ce que tout le monde en 2012 ne commettait pas cette erreur grossière à propos du latin, erreur récurrente qui consiste, dans tous les domaines depuis 2000 ans, à faire de l’église la propriétaire historique de tout ce qu’elle a pu trouver, utiliser ou voler sur son passage.

08:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.07.2012

Internet et dieu

Motwica est un petit bourg, pas très loin situé du manoir de Josef Kraszewski, aujourd’hui charmant musée consacré à l’écrivain du XIXe. Ceux qui ont lu Le Théâtre des choses, sont au fait, et vlan, un pt'it coup de pub...

Motwica, donc, est un petit bourg solitaire, cerné de plaines indolentes et de forêts éparses.

Ce n’est pas une gmina, une commune. To wieś, c’est un village. Mais il n’en fut sans doute pas toujours ainsi et il a dû être, par les temps passés, plus conséquent que le bourg même de la commune duquel il dépend, Sosnòwka. C’est en son beau milieu en effet que se dresse une haute église.

C’est donc une parafia, une paroisse.

L’église a son découpage territorial spécifique, hérité de l’histoire, et une paroisse peut même s'étendre sur plusieurs communes.

Les gens du bourg doivent ainsi se rendre à Motwica pour les besoins de la prière et honorer leurs morts, au cimetière de ladite paroisse.

C’est même une paroisse importante puisque jusqu'à quinze kilomètres à la ronde fleurit tout un chapelet de petites chapelles, des succursales de la maison-mère, si j'ose, éparpillées dans les hameaux. Pour les prières de proximité, si j’ose encore.

A Sosnòwka donc, le pouvoir administratif, à Motwica le pouvoir spirituel. L’ordre règne. Le concordat de 1992 veille à ce que les deux entités, là comme partout, cohabitent en juste intelligence.

La mairie, comme toutes les mairies, s’occupent de la citoyenneté, des caniveaux, de l'équipe de football, des impôts et des ronds-points.

L’église, comme toutes les églises, vaquent à de plus hautes occupations ; elle s’occupe du salut des âmes.

Les deux entités ont donc des compétences qui se complètent allègrement, l’une besognant sur le présent et l’autre spiritualisant l’avenir ; celui qui nous attend tous, après la dernière pelletée du fossoyeur.

Même si nous ne voyons pas tous cet avenir-là en rose.

Bref, que l’on s’occupe d’éternité ou de chaussée déformée, on a cependant, par les temps qui courent, un point commun : la frénésie d’informer. Une manie.

La mairie s’est donc fendue d’un site internet, comme toutes les mairies de Pologne, de France et de Navarre et même de Montcuq… mais, le plus curieux, c’est que la paroisse, ne voulant sans doute pas être en reste et faire montre de son adaptation au siècle de la communication obligatoire, s’est aussi dotée d’un site.

Hé oui, bonnes gens, les cloches n'y suffisaient plus ! Le son de ces bonnes vieilles cloches que le vent portait de villages en villages, par-dessus les toits, les bois et les ruisseaux, tantôt joyeux, tantôt sinistre glas.

Tout ça, c’est du passé. Le vent ne transmet plus, depuis belle lurette, que du vent aux oreilles des hommes. Un petit clic sur la paroisse et, hop, voilà les horaires de la messe qui apparaissent ! Plus loin, la date des communions, le budget, les travaux en cours en le saint lieu ou au champ de navets, les mariages et enterrements les plus frais, le cursus du curé, le nom de la bonne et, plus intéressant quand même, une page spéciale pour l’histoire complète de la paroisse…

Ah ! Internet, est vraiment cette passerelle qui relie entre eux les hommes esseulés ! Même l’église a bien senti qu’elle n'était plus à la hauteur pour souder convenablement une petite communauté villageoise autour de ses vénérables icônes. Championne en tous genres de la virtualité, elle s’est emparée de la parole virtuelle.

Qu’elle continue d'enseigner, et ce depuis 2012 ans, le mépris et la négation complète de la vie, n’y change rien : elle enseigne tout ça de façon moderne.

Car c’est ça la modernité : révolution des moyens au service de valeurs multiséculaires.

Comme en littérature, en somme : nous assistons à la révolution numérique de l’église.

Et gageons que prêtres et ouailles abandonneront tantôt le missel poussiéreux et racorni pour la liseuse.

Ce sera marrant.

Mais ça ne changera rien à la dernière pelletée du fossoyeur.

13:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.07.2012

L'antienne et l'antienne encore

C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .

C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .

C’était Longwy, c’était Daewoo, c’est Peugeot et c’est toujours la même histoire dans un monde à l’histoire hautement falsifiée depuis des lustres.

Il est un mot qui revient comme une clef et qui n’a de véritable sens que dans son acception taboue : compétitivité. Comment ouvrir une porte avec une clef dont la serrure a été obstruée d'une habile soudure ?

Depuis les salons matelassés de leurs palais respectifs, princes d’hier, au repos en attendant l’aube d’un nouveau règne, et princes d’aujourd’hui, la mine enjouée de leurs récents couronnements, en ont plein la gueule, de ce mot qui ne dira jamais clairement ce qu’il veut dire : stratégie de dégagement d’un profit encore plus épais avec frais engagés pour le réaliser de plus en plus minces.

Il veut dire agrandissement de la marge. C’est simple comme bonjour, vieux comme le monde économique, aussi ennuyeux et poussiéreux qu’une ligne de Karl Marx, mais comment développer ça devant la cohorte des expulsés sans leur dire : vous n’êtes pas des hommes, vous n’êtes que des frais !

Les princes n’y ont jamais rien pu, n’y peuvent rien et n’y pourront jamais rien. Les expulsés non plus.

Parce que les princes assistent à la marche autonome d’un système qui les fait régulièrement princes mais qui contredit dans cette marche autonome tout le discours par lequel ils s’appliquent à devenir des princes, et que les expulsés n’ont jamais imaginé leur vie autrement que tributaire d'un système qui les méprise jusqu'à la négation.

Comme si je m'abreuvais de poison et refusais de mourir.

Tous sont devant les échéances régulières, douloureuses - devant la facture - d'une allégeance complice et lointaine faite au monde réduit à son expresssion économique, et ce dans tous les aspects de l'existence individuelle et collective et au lent et opiniâtre détriment du sens même de la présence humaine sur cette planète.

Je serai dès lors assez cruel pour signifier que tout cela ne concerne nullement ceux qui, depuis le début, souffrent de cette vie réduite à néant par l'impérialisme du ventre et des plaisirs marchandés ; crient pour un retour illusoire des hommes parmi les hommes et, jamais, ne sont entendus.

Ni des princes, ni des hommes-frais, souffrant de la même surdité à l'humain puisque pareillement preneurs - chacun à leur niveau - du même bonheur à n'être que des monnaies d'échange.

10:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.07.2012

L'interview

-Vous avez une façon récurrente de terminer vos ouvrages : le personnage central y meurt presque toujours. Pourquoi ?

- Parce que la vie n’a pas d’autre issue que la mort.

- Oui, je comprends bien, mais… Un roman, un texte, un conte, une fable, a-t-il pour vocation de montrer forcément la porte de sortie ?

- Pour moi, oui. S’il veut raconter de la vie, l’écrivain ne peut éviter de raconter ce qui en constitue l’essence dramatique et absurde. Il ne peut éviter de mettre en scène ce qui le tourmente chaque jour et qui est, en même temps, ce pourquoi même il écrit.

- C’est un point de vue romanesque, mais pourquoi pas ?

- Non, ça n’est pas un point de vue romanesque. L’écriture n’est pas la vie, elle en est représentation… Elle ne peut donc occulter dans cette représentation l’omniprésence de la mort. Ou alors, elle écrit des contes pour les enfants… Ce qui est bien aussi, ce qui est nécessaire, ce qui est louable et ce qui est difficile. Mais je ne sais pas faire ça.

- Il y a d’excellents livres et qui n’en tuent pas pour autant leurs personnages.

- Lesquels ? Citez-moi, je vous prie, un excellent livre, comme vous dites, dont la mort n’est pas le personnage central ? Je vous fais par ailleurs remarquer que mes livres n’ont jamais prétendu à l’excellence.

- Je ne vois pas, comme ça, d’emblée…

- C’est sans doute parce que, d’emblée, ils ne sont pas si excellents que ça. Si je vous avais dit, citez moi la mort dans d’excellents livres, je suis certain qu’une foule de titres vous seraient venus immédiatement à l’esprit.

- C’est fort probable. Oui... Bref, c’est quand même pessimiste, votre vision des choses.

- Au contraire. Ma vision est celle d'un incorrigible optimiste : puisque la vie, celle qu’on raconte et celle qu’on vit, se dirige inéluctablement vers la mort, il faut mordre dans cette vie à pleines dents. L’Au-delà se situe non pas après la mort mais avant. C’est-à-dire qu’il est l’exact antinomie de l’éternité.

C’est une vision d’athée où chaque jouissance est d’abord victoire volée au désespoir.

12:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.07.2012

La liseuse

Elle a douze ans et elle tape du pied.

Elle a douze ans et elle tape du pied.

Elle tape souvent du pied. Normal. Quand on a douze ans et qu'on évolue dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer, on tape souvent du pied.

Il paraît cependant que les parents sont là pour représenter le principe de réalité, celui qui met un frein raisonnable au fougueux désordre des désirs. Dur, ce principe de réalité ! Car cela suppose qu’on l’ait vraiment soi-même et c’est pas toujours joyeux, la réalité. Surtout érigée en principe.

Bref, elle tape du pied pour avoir des sucreries à foison, des glaces, des vêtements de marque, des godasses de sport dernier cri, des trucs inutiles, des gadgets, des revues, une DS Nintendo… Elle tape du pied et, réflexe du principe de réalité oblige, je fais les gros yeux.

Alors elle abandonne et convient que oui, t’as raison, ça sert à rien tous ces trucs.

Mais j’ai parfois l’œil moins vigilant, tout occupé à d’autres réalités moins réelles, alors… Alors ça donne, par exemple, un téléphone portable qui sert à tout, sauf à téléphoner. Qui fait caméra, qui fait appareil photos, qui donne la météo, les résultats sportifs, l’humidité de l’air, GPS et tout et tout…

Et le forfait pour appeler tes copines ? Bof, c’est pas très utile. Mes copines, je les vois à l’école.

Bon.

Mais pour avoir douze ans, elle n’en est pas moins une grande lectrice. Elle adore les livres. Sa bibliothèque regorge de classiques qu’elle a lus, entre autres Sienkiewicz et Jack London, et aussi des bandes dessinées à foison et en français, Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, pour les plus connues.

Géographiques, elle a essayé. Elle dit que c’est trop dur. Qu’elle verra ça plus tard.

Je baisse le nez.

J’en suis fort aise cependant, de toutes ces lectures. Quelque chose de sain, lui dis-je, surtout que l’orthographe polonaise n’est pas vraiment son fort et je rajoute, les pieds bien ancrés dans la réalité, que c’est comme ça aussi qu’on apprend à photographier les mots.

Ceci étant doctement énoncé, je reconnais in petto que l’orthographe polonaise, ses déclinaisons et ses amoncellements de consonnes, avec ou sans accent, c’est quelque chose !

La lecture, voilà bien une passion qui l’éloigne considérablement des vitrines flamboyantes et surchargées d’inutilités, que je pérore, toujours in petto bien entendu.

Las ! Las ! Las ! Trois fois las ! La jeune et gourmande lectrice jette tantôt son dévolu sur une liseuse ! Pratique, qu’elle dit, tu te rends comptes, la place que je peux gagner dans ma chambre ? Dans ce petit truc de rien du tout, je peux mettre plus de six cents livres ! Avoir ma bibliothèque dans ma poche ! Et la tienne aussi !

J’hallucine ! On dirait François Bon !

Et qu’est-ce que tu en as à faire, dis-moi, d’avoir six cents livres dans ta poche ? Hein ? A quoi ça sert ?

Ça sert à lire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et toc ! Imparable ! On dirait vraiment une copine à François Bon.

Je fais la grimace… Je suis dans mon domaine de prédilection et le gadget vient se mettre en travers de ma route, m'emmerder, m’acculer dos au mur… Je ne veux pas m’aventurer sur un terrain où je risque de perdre pied, alors je dis simplement que c’est des conneries.

Des conneries ? Ah, ah ! Elle est bien bonne, celle-là ! Dis-donc, t’as pas publié deux livres sur Internet ? Hein ? Et même que tu disais qu’avec une liseuse ce serait pratique.

Le principe de réalité craque de partout. La technologie obligatoire me joue un sale tour. Je suis pris au piège, au cercle vicieux : marchandise pure, gadget, modernité, blog, lecture, édition numérique.

Je dis : bon, on va voir…

Et on finit par voir. Je suis poussé par la curiosité. Pire. Je crois que je profite lâchement de son désir de consommer pour expérimenter le truc. Pour consommer moi-même. Sans elle, je n'aurais sans doute jamais essayé. Trop fier ! Trop droit dans mes bottes d’amoureux du livre ! Ah, il est beau, tiens, le principe de réalité !

Pour me faire plaisir et me récompenser de m’être rendu à ses arguments, elle me demande cependant mes textes en PDF, dont un même pas encore publié, encore en chantier, et elle télécharge. Je suis le premier à me servir de la liseuse. Juste récompense du principe de réalité pris en défaut.

Je me lis égocentriquement sur liseuse… Je me trompe de bouton, j’agrandis le texte, je saute des pages, je rends les mots trop petits pour mes lunettes, j’arrive quand même à accrocher une page, je tourne, merde ! j‘ai fait une fausse manœuvre et me voilà de retour au menu général...

Je repose le tout et je dis que c’est bien.

Elle, elle télécharge des trucs sur Internet, des textes, des images. Et elle lit, elle trifouille, elle bidouille… Deux ou trois jours.

Elle reprend vite ses livres ou son ballon de basket.

La liseuse est maintenant posée dans ma bibliothèque. Curieusement, pas dans la sienne.

Et il a l’air ridicule, entre Stendhal et Tolstoï et d’autres livres qui ont traversé des siècles, cet objet qui n’a servi à lire que trois jours.

J’adore ma fille. Elle est ma meilleure critique en actes, presque mon avant-garde, dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer.

___

Merci à Yves pour avoir publié ce texte - qu'il trouva, sur ma proposition, à son goût - sur ses Feuilles d'automne.

14:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.07.2012

Brouillons les brouillons

- Je n’aime pas ce que vous écrivez. C’est emphatique. C’est surfait.

- Bon…

- Il vous faudrait prendre plus de recul par rapport à vous.

- Et comment fait-on pour prendre du recul par rapport à soi quand on n’est que soi ?

- On s’imagine être un autre.

- Mais… Que peut bien avoir à dire un autre, s’il doit quand même parler en mon nom ?

- Il le dira mieux que vous. Faut lui lâcher la bride. Lui donner du mou. Le faire autonome.

- Mais c’est de la schizophrénie, ça !

- Vous ne le saviez pas ? Vous ne saviez pas qu’écrire c’est d’abord être schizophrène ? Alors, je comprends mieux. Tout s’explique…

- Non, je ne savais pas. Je pensais que c’était une maladie, mais pas à ce point-là.

- Mais la schizophrénie n’est pas une maladie, mon brave !

- Ah bon ?

- C’est une manière intelligente de voir les choses de double façon. Contradictoire... Et d’en tirer profit. Le tout réside dans la synthèse.

- Admettons. Et si l’autre est aussi emphatique que vous prétendez que je le suis ?

- Alors, il vous faudra lui reprendre le micro et parler à sa place.

- Retour à la case départ, quoi…

- Exactement. Mais retour après un détour ; même infructueux. Après une recherche.

- Moi, j’appelle ça faire des brouillons…

- Oui, un peu. Mais l’ennui, c’est que chez vous les brouillons sont meilleurs que la version achevée.

- De sorte que je devrais publier mes brouillons ?

- Tout à fait.

- C’est ce que je viens de faire.

11:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.07.2012

Manuscrit en musique

Une tiédeur épuisante servie par un astre laiteux qui n’en finit pas de se traîner sur un ciel barbouillé de pesantes nébulosités.

La poussière sablonneuse est chaude. Les cigogneaux avachis sur les nids ont leurs jeunes ailes écartées et ils ouvrent tout grand leur bec, qui halète et qui cherche dans l’air surchauffée la bouffée de fraîcheur d’un improbable courant d’air.

A quatre heures du matin, le monde revêt enfin un costume plus seyant. La rosée perle aux herbes torturées de lumière et l’ombre des grands arbres est allongée. Les oiseaux aux halliers se dépêchent de chanter, une orgie de trémolos, avant de se terrer, au fur et à mesure que le jour s’enflamme, dans les profondeurs d’un silence inquiet.

Comme les hommes. Surtout ceux qui, comme eux, se mêlent de vouloir participer au chant du monde.

Difficile de travailler les mélodies et les enchaînements, quand le doigt maculé de sueur s’accroche à l’arpège, que le manche de la guitare est moite et colle à la paume, que la voix est sèche... Il faut viser les quelque cinq heures de fraîcheur de la journée.

Baudelaire, Villon, Marot, Apollinaire, Couté, La Fontaine et les autres au menu. Travailler, ajuster la bonne mesure sur la bonne parole, respecter la coupure, donner corps à l’enjambement, hausser le ton ou le laisser mourir sur un accord, selon ce que l’on ressent du verbe du poète.

C’est comme un manuscrit : dix pour cent d’inspiration et le reste de transpiration, sans pour autant sombrer dans la besogne, sinon en allant chercher le mot au plus profond de sa racine. Dans sa fraîcheur initiale.

Préparer une création qu’on se propose d’offrir à un public, c’est anticiper un rendez-vous. Et on n’a guère le droit d’être médiocre sur rendez-vous.

Ces textes, cette musique que je leur ai donnée, c’est une grosse responsabilité, me dis-je souvent. Je me souviens toujours du vieil Hugo grondant qu’il ne tolérerait pas qu’on mette ses poésies en musique, celles-ci étant, d’elles-mêmes, suffisamment musicales.

Outre que la modestie n’étouffait pas, on le voit, le poète-sénateur à la barbe fleurie, on sait quand même gré à Georges Brassens d’avoir désobéi par deux fois, avec Gastibelza et La légende de la nonne…

Mais - des siècles s'en faut - je ne suis pas Brassens ! Le risque est donc grand pour moi de dénaturer le propos originel par une mélodie superfétatoire.

Seul le public dira. Le public découvrira une nouvelle façon de lire - d'écouter - La Ballade des pendus et Le Blason du beau tétin et applaudira ou boudera notre interprétation.

Il n’y a pas d’art qui ne risque d’être désavoué.

C’est comme un manuscrit, disais-je. A cette grande différence, tout de même, qu’un manuscrit peut être sauvé de l’opprobre par un refus sagement formulé en amont.

Là, pour notre création, l’annonce de la publication est déjà faite.

Et il en est très bien ainsi. Ça limite considérablement le risque d’erreurs et ça n’admet pas les velléités.

L’important de toute façon, avant l’heure fixée pour son rendez-vous, c’est que l’artiste soit heureux de son travail.

Et y ait pris un réel plaisir.

13:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.06.2012

Stand by

Image d'un vaniteux - doublé d'un coquet - qui met son p'tit blog au point mort, tout occupé qu'il est jusqu'au 8 juillet à travailler une création musicale, qu'il espère, évidemment, digne de ce nom.

A bientôt, donc, à toutes et à tous.

Merci de votre lecture.

Cordialement

Bertrand

12:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.06.2012

Soir

Même les fleurs des tilleuls sont tristes. Elles ne bourdonnent pas. Les acacias se courbent. A se briser.

Assis sur une énorme pierre de granit, je vois la forêt qui s’assombrit. Les nuages s'effilochent comme des peaux démentes. Le jour se tait.

J’aimerais qu’un exilé volontaire me parle. Qu’il me dise le vent qui l’a déraciné. Pour que j’y trouve, peut-être, mon propre souffle.

Peine perdue. On n’est jamais plus seul que lorsqu’on cherche à ne pas l’être.

Et puis, moi, que lui dirais-je qui aurait un sens ? Qui aurait le sens de ce que je ressens, là, sur ma pierre de granit posée comme une limite ?

08:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.06.2012

Brassens et Villon

On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.

On m’a tellement fait l’élève de François Villon, qu’il a bien fallu que je finisse par en faire mon maître, s’amusa un jour Brassens.

C’était une boutade bien sûr, comme le poète aimait à en faire, et c'était au cours d’une interview, je ne me souviens plus laquelle.

Il faudrait pour le bien savoir se reporter au livre de Loïc Rochard Propos d’un homme singulier, qu’il publia d’abord à compte d’auteur, avec l’amicale complicité de Patrick Clémence, avant de céder aux sirènes de Cherche midi (à 14 heures), lequel Cherche Midi, soit dit en passant, avait sans doute perdu le Nord quand, par une lettre incisive, il m'avait refusé mon manuscrit, Brassens, Poète érudit, au prétexte que "Brassens était un auteur trop populaire" et "mon texte pas assez " !

Brassens a donc bu sans retenue à la fontaine Villon.

Par la magie d’une ligne d’accords en Do majeur, que je joue personnellement en La, il a magnifiquement remis au grand jour, on le sait, la Ballade des dames du temps jadis.

Une accolade entre deux frères par-dessus cinq siècles d’histoire, la rencontre de deux œuvres également jugées «licencieuses», l’une par Malherbe et les virtuoses de la Pléiade, l’autre par tous les tenants officiels de la poésie des années cinquante et soixante.

Le gage d’un attachement profond aussi.

Car il fallait oser faire porter par la chanson cette poésie du Moyen-âge dans une époque peu encline à versifier vers l’arrière, à peine remise des salves de l’épuration, empêtrée dans les débats de l’existentialisme et bientôt résolument tournée vers le pragmatisme de lendemains chanteurs, matériellement riches.

C’était surtout 14 ans avant que la poésie ne fasse joyeusement irruption, en s’imposant comme exigence immédiate à vivre, par un beau mois de mai qui, finalement vaincu, ne tint, lui, que partiellement ses promesses.

Quand mon prof de Français, c’était en seconde, homme de lettres et d’enseignement s’il en fut, homme rond et d’une gentillesse pleine de délicatesse, catalogué Cicéron au chapitre sobriquets des potaches, voulut nous emmener faire un tour chez François Villon, il nous y conduisit par le sentier Brassens.

C’était un homme intelligent.

En me prenant par cette main-là, il savait qu’il m’ouvrirait aux jardins du Moyen-âge, qui autrement me seraient restés inaccessibles et abscons, tout du moins à 16 ans.

Je considère personnellement le geste de Brassens d’une importance égale, relativement aux complexités spécifiques des deux époques, à celui de Clément Marot qui rassembla et publia en 1533 sous le titre « Le testament », l’oeuvre de François Villon, quoique ces deux gestes aient été accomplis dans un esprit complètement différent.

Marot établit en effet une édition critique, sans même prendre le goût de décrypter le jargon, en s’attachant surtout à présenter Villon comme un voyou :

Peu de Villon en bon savoir

Trop de Villons en décevoir,

Ou bien en développant narrativement « l’épitaphe Villon », venue jusques à nous sous le titre célèbre de « Ballade des pendus », en des termes tels qu’il en fait une œuvre autobiographique alors que c’est un des très rares morceaux de Villon d’où le « je » soit absent. Marot intitule le poème :

L’épitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy & pour ses compaignons s’attendant estre pendu avec eulx.

Rabelais, chapitre 13 du Quart Livre, mettait certainement le doigt plus près de la réalité en faisant de Villon un homme de théâtre, en ce que nous sommes rentrés, justement, dans la légende Villon par des éléments uniquement suggérés par l’œuvre et souvent abusivement perçus comme autobiographiques.

Brassens, quant à lui, admire d’abord le poète. Il a forcément grande sympathie pour le mauvais garçon, iconoclaste libertaire avant l’heure, certes, mais il s’attache d’abord aux vers, même s’il admet quelque part dans une autre interview que s’il n’avait dû rencontrer le succès, il eût pu lui-même tourner gangster tant il ne savait rien faire d’autre que d’écrire des chansonnettes.

Après l’édition de Marot, l’œuvre de Villon a sombré dans l’oubli le plus total durant trois siècles.

Nous avons tendance à l’oublier.

Et trois siècles, c’est long. Elle fut timidement et peu à peu redécouverte vers le milieu du dix-neuvième, grâce à l’édition de l’abbé Prompsault, en 1832.

A la vitesse historique, et le temps que les poèmes arrivent jusques sur les pupitres des «escholiers», nous touchons à 1954, année où Brassens enregistra donc la ballade.

Mais l’hommage, l’imprégnation de Villon chez Brassens, ne se résument pas, loin s’en faut, à cette ballade en Do majeur.

En 1961, (et je m’en remets désormais à l’ouvrage d’André Tillieu « d’affectueuses révérences » publié en 2000 chez Arthémus,) à la question :

- Vous essayiez d’être Villon sur quel plan ?

L’autodidacte Brassens répondit :

- C’est-à-dire que pendant deux ans, quand je faisais mes «humanités», je ne pensais qu’à Villon, et que par Villon, à travers Villon. Je refaisais ses vers et je les arrangeais à ma guise. J’essayais de m’imprégner de son art.

Tillieu rapporte que, bien que Brassens comme tout honnête homme, répugnât à établir une hiérarchie parmi ses poètes de prédilection, force fut bien de constater pour ceux qui le fréquentaient que Villon occupait le haut du pavé.

Le dessus du panier de Madame de Sévigné.

Le nombre de livres consacrés au poète que recelait sa bibliothèque était, paraît-il, impressionnant.

Ce fut en 1941, il avait tout juste vingt ans, que Brassens se procura le premier recueil de Villon. Un Villon miniature, les éditions Larousse du moment, 1937, faisant la part belle à Clément Marot et ne consacrant au poète-voyou qu’une trentaine de pages.

Les livres de Villon et sur Villon qui ont appartenu à Brassens sont bourrés d’annotations, de considérations et de commentaires. De nombreux vers sont soulignés.

Tillieu note très habilement que s’il est vrai, comme le disait Voltaire, "qu’un homme qui lit sans un crayon à la main dort", assurément Brassens n’a pas dormi sur Villon.

Il est en filigrane partout présent chez lui et fut son véritable credo en manière d'écriture.

Du point de vue de l’expression poétique déjà. Villon, sans innover, est coutumier des rejets et des enjambements audacieux.

Que dire alors de :

Les chansons de salle de garde

Ont toujours été de mon goût,

Et je suis bien malheureux car de

Nos jours on n’en crée plus beaucoup.

Mélanie

Ou de certains distiques parmi lesquels le célèbre :

Mais les braves gens n’aiment pas que

L’on suive une autre route qu’eux.

On sait aussi que Villon, quand il vient à être profond et mélancolique, douloureux, tout aussitôt dans le vers suivant ou dans la strophe, a besoin d’ironie, d’humour, comme pris d’une sorte de pudeur de s’être trop mis à nu. L’autodérision des grands. D’épanchements point trop n’en faut.

C’est aussi tout l’art brassensien. Telle cette chute qui en surprend plus d’un de «Sale petit bonhomme», poème d’une délicieuse mélancolie sur les amours mortes :

Ma mie, ne prenez pas ma complainte au tragique

Les raisons qui ce soir m’ont rendu nostalgique,

Sont les moins nobles des raisons,

Et j’aurais sans nul doute enterré cette histoire,

Si pour renouveler un peu mon répertoire,

Je n’avais besoin de chansons.

Je ne compte pas assez de cordes à ma guitare ni même de doigts sur mes mains pour vous dire le nombre de gens qui, dans les petites conversations qui ont toujours lieu autour d’un verre après un concert, m’ont posé la question du pourquoi de cette dernière strophe aussi désenchanteresse.

Par ailleurs, le succulent "Venez pleurer avec nous sur le coup de midi" des Funérailles d’antan ne serait peut être pas venu sous la plume de Brassens sans le "Je riz en pleurs et attens sans espoir" de Je meurs de seuf auprès de la fontaine.

On pourrait multiplier les illustrations à l’envi. L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard, procureur et ivrogne superbe chez Villon :

On ne lui sceu(t) pot des mains arracher :

De bien boire ne feut(s) oncques fetard.

Nobles seigneurs, ne soufrez empescher

L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard

est convoquée dans les mêmes termes, à peu de choses près, par Brassens dans « La Légion d’honneur » :

L’âme du bon feu maistre Jehan Cotard

Se réincarnait chez ce vieux fêtard.

Tenter de l’empêcher de boire un pot

C’était ni plus ni moins risquer sa peau.

Le mélange, le mariage de la belle langue et de l’argot, l’emploi de termes recherchés juxtaposant les archaïsmes de bon aloi, sont des vertus chères à Brassens et à Villon et ce sont les mêmes sots qui, à cinq siècles d’intervalle, en ont fait grief autant à l’un qu’à l’autre.

Comme quoi la constance est bien la seule qualité dont puissent se targuer les imbéciles.

On me pardonnera, j’ose espérer - sans trop d'illusion cependant tant certains esprits mal intentionnés et haineux rôdent autour de ma maison ces temps derniers - cet exposé qui prend parfois les allures fastidieuses d’un mémoire de maîtrise. Mais j’ai tellement eu les oreilles polluées par les postillons «des abstracteurs de quintessence pour qui la chanson est un genre bâtard que sa popularité même exclut du royaume d’élection », bref, entendu tant de muscadins de la plume et (ou) du micro décrier Brassens et encenser Villon que, sans pour autant me lancer dans l’exhaustivité d’une thèse, entreprise bien au-dessus de mes compétences et hors de portée de ma fainéantise, j’avais besoin de prendre le raccourci pratique de l’illustration.

Et je persiste, signe et continue pour terminer par cet hommage brassensien à Villon :

Je mourrai pas à Montfaucon,

Mais dans un lit, comme un vrai con,

Je mourrai, pas même pendard,

Avec cinq siècles de retard.

Ma dernière parole soit

Quelques vers de Maître François,

Et que j’emporte entre mes dents

Un flocon des neiges d’antan.

Le moyenâgeux – 1966 –

Si ce n’est là du grand art, alors soyez assez bons de me monter enfin ce qu’il en est de l’art.

Ou du cochon.

Alors, fortement tenté quand même, il aura peut-être trouvé ce biais en passant par Théodore de Banville, Le jardin du roi Louis. Même thème, mêmes images, notamment celle des oiseaux picorant les suppliciés.

Doublement intelligent en tout cas.

Par Théodore de Banville, Brassens chantait du Villon et rejoignait le célèbre blues sur les noirs lynchés dans les états du sud, Strange fruit, chanté par Billie Holiday et écrit par Abel Meeropol :

- Les arbres du Sud portent un étrange fruit,

- Du sang sur les feuilles et du sang aux racines,

- Un corps noir qui se balance dans la brise du Sud,

- Étrange fruit suspendu aux peupliers.

- Albert Meeropol

- Ce bois sombre où le chêne arbore,

- Des grappes de fruits inouis

- Même chez le Turc et le More,

- C'est le verger du Roi Louis.

- Théodore de Banville

09:37 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.06.2012

Le bon grain de l'ivraie

Lettre d'un ami

Janvier 2012

Cher Bertrand,

Cher Bertrand,

Je te dois quelques explications, il me semble, ne serait-ce que pour m’excuser d’être venu polluer ton Exil des mots avec le contentieux qui m’oppose à qui tu sais. Je ne vais pas revenir sur l’historique de notre différend, car cela ne t’intéresserait probablement pas. Je compte juste essayer de préciser pourquoi je combats l’idéologie qu’il porte et tâcher de te démontrer que mon coup de gueule n’était pas seulement atrabilaire, mais répondait à des convictions que je crois plus profondes.

Je parle ici d’idéologie à dessein car, contrairement à ce que prétend le personnage, ses idées, au fond, ne se situent pas dans le champ du débat. Pour lui, elles ne se discutent pas. Il est toujours prêt à les reprendre de blog en blog, à les répéter d’article en article, c’est vrai (souvent mot pour mot, avec les mêmes exemples : Duras, le cinéma, etc.), mais jamais à les remettre en question. J’ai pu le constater à plusieurs reprises.

Il prétend dénoncer l’existence d’une fracture « indiscutable » (le terme est de lui) entre la « littérature grand public » et la « littérature exigeante ». Pourquoi pas, après tout. Nous avons tous, et je ne m’exclus pas du lot, des idées préconçues sur cette opposition. Oui, j’ai tendance à ne pas classer Hugo, Balzac ou Zola dans le même sac que Musso, Marc Levy ou Gavalda, pour reprendre des têtes de turcs chers à notre homme. Pourquoi ? La réponse à cette question est extrêmement complexe car elle intègre des données liées à mes goûts propres, mais aussi à la manière dont le monde social et scolaire m’a modelé depuis ma plus tendre enfance. Depuis toujours l’école nous répète qu’il existe une culture noble (celle dont elle défend les valeurs et dont le personnage, par son métier comme par son discours, s’impose comme étant un zélé représentant) et une culture plus vile, populaire, qui doit être pointée du doigt. Et tout le monde sait bien maintenant que, malgré ce que prétendent les discours officiels, l’école demeure un des principaux outils de la reproduction des inégalités, car elle se contente globalement de bien rappeler aux classes populaires qu’elles doivent rester à leur place et de conforter les élites dans leur statut supérieur, bref de valider logiquement les inégalités sociales.

Ce long préambule pour te dire que si je combats l’idéologie portée par le personnage, ce n’est pas tant en raison de ce qu’il nous dit sur la littérature que sur la portée politique de ses propos. Je combats son discours parce que je considère que c’est un discours insidieux, discriminant (au sens négatif du terme) et dangereux.

Je ne sais pas si tu as pris le temps de te plonger dans les différents entretiens où il développe ses idées. Tu remarqueras que son argumentation repose presque toujours sur deux procédés principaux : un usage de termes flous, qui lui permettent de rester dans le champ de la posture plus que dans celui de l’explication claire, et un renvoi assez systématique à ses propres qualités humaines, qui, selon lui, ne peuvent pas être contestées, renvoi servant à expliquer qu’il ne faut pas avoir peur de ce qu’il dit, car tous ceux qui le connaissent peuvent confirmer que c’est un brave garçon, manquant parfois de confiance en lui, mais gentil et plein d’humanité.

Je ne m’étendrai pas sur ce dernier procédé, même s’il y aurait matière à le faire. C’est un procédé qui fonctionne pourtant très bien, et c’est d’ailleurs pour ça que les hommes et femmes politiques en usent et en abusent. D’autant qu’il est d’un usage très simple et consiste juste à clouer le bec de son adversaire en lui disant : « vous n’avez pas le droit de vous en prendre à mes idées car je suis quelqu’un de bien ». Ce brouillage entre qualité personnelle et valeur des idées qu’on défend est selon moi particulièrement dangereux et contient le germe de graves dérives. Certes, notre homme ne s’appelle ni Sarkozy, ni Le Pen, ni Hollande*, mais il n’est pas anodin de constater qu’il utilise les mêmes techniques d’argumentation que ces grands manipulateurs.

De la même manière, ce n’est pas anodin de constater que notre homme fait reposer l’essentiel de son discours sur des termes flottants, qu’il se garde bien de définir précisément, et qu’il utilise les uns à la place des autres, en fonction de ce dont il a besoin pour défendre sa cause. Et là encore, difficile de croire qu’un professeur de philosophie, habitué à manier les concepts, puisse laisser planer un tel flou par inadvertance.

J’ai noté au moins quatre termes qu’il utilise quasiment comme des synonymes : « différence », « discrimination », « distinction », « hiérarchie ». Ce qui lui permet, lorsqu’il expose son système, ouvertement basé sur une échelle hiérarchique de valeurs séparant les œuvres, les auteurs et les lecteurs, de se défendre de toute forme de sectarisme en expliquant qu’on ne peut pas nier l’existence de « différences » dans tous ces domaines.

Des différences, oui, il y en a, c’est indéniable. Mais parler de « différence » ou parler de « hiérarchie », ce n’est pas la même chose. Parler de différence, c’est admettre que tel livre est dissemblable de tel autre (à la limite, c’est presque une lapalissade sans grand intérêt). Parler de hiérarchie, c’est poser une échelle de valeur dont la graduation se mesure en degrés de supériorité et/ou de pouvoir. Ce n’est pas du tout la même chose, et les conséquences de cette nuance peuvent être lourdes de sens. Car, si parler de hiérarchie au sein d’une organisation ou d’une institution n’est pas absurde, puisque cela répond à une logique fonctionnelle, parler de hiérarchie dans le domaine des valeurs ou des goûts, là où aucun lien organisationnel n’est nécessaire, c’est tout simplement rajouter de l’aliénation où il y en a déjà bien assez.

A plusieurs reprises, notre homme a tenté de noyer le poisson en se réfugiant derrière d’autres termes tels que « distinction » ou « discrimination ». Mais là encore, ces mots ne sont pas neutres. Si le mot « hiérarchie » renvoie à la notion de supériorité, celle de distinction louche plutôt du côté de l’excellence et de la qualité. La distinction, aussi bien dans son acception classique (ce qui est distingué, autrement dit chic) que sociologique (la distinction vue par Bourdieu), c’est ce qui permet à certains êtres d’exception, de sortir des rangs, aussi bien pour de bonnes que pour de mauvaises raisons. La notion de discrimination, pour sa part, met plus spécifiquement le doigt sur l’idée de rapport de force ou d’équilibre entre plusieurs « groupes ». Dans un entretien avec un directeur de magazine littéraire, notre homme nous rappelle que le verbe « discriminer » n’a rien de négatif en soi, ce qui est vrai. La dimension positive ou négative vient en plus, en fonction de l’usage que l’on fait de la discrimination. Et la discrimination pratiquée par notre homme, malgré tout ce qu’il en dit, n’a rien de positif pour celles et ceux qui n’ont pas l’heur de se retrouver du même côté de la barrière que lui. D’un côté les bons, les grands, les exigeants, ceux qui ont quelque chose à dire, qui portent une vision du monde (les termes sont de lui). De l’autres, les écrivaillons, ceux qui recherchent la gloire ou l’argent facile, les faibles, les mauvais, les femmes au foyer (sic), celles et ceux qui se vautrent dans les loisirs faciles et les séries TV (là encore, les exemples sont de lui, il est important de le noter).

Ça, de la discrimination positive ? Bien sûr que non ! C’est un discours d’exclusion, très clairement et il peut bien répéter autant de fois qu’il le désire, qu’au fond il ne leur veut pas de mal, à tous ces gens là, -avec lesquels il ne se confond pas - cela ne retire rien au principe de discrimination négative qui entache ses propos. Car, derrière les deux catégories qu’il dessine, on sait très bien qu’il y a des fractures socio-économiques claires avec statistiquement, du côté des bons, plus de cadres supérieurs, de professeurs, de diplômés et de l’autre, le mauvais, plus d’ouvriers, de travailleurs précaires, d’agriculteurs, d’immigrés sous qualifiés ou à cheval sur plusieurs cultures…

On peut évidemment se dire que tout ceci n’est pas grave, qu’on ne parle que de littérature après tout, que les limites du discours ne sont le fruit que de quelques imprécisions sans conséquences, sauf que ce n’est pas le cas. On ne joue jamais impunément avec la discrimination. Car en nous vendant de la hiérarchie ou de la distinction en guise de différence, il ne met pas n’importe quoi sur la table. Il pose, du moins dans le champ littéraire, l’idée qu’il y a une élite indiscutable et qu’il y a le commun des mortels. Bien-sûr, il ne juge pas ces derniers. A la limite, il nourrit même un peu de compassion à leur égard. N’empêche que, faisant fi de tout ce qui peut rationnellement expliquer que lui, le prof de philo, n’a pas forcément les mêmes lectures que le gars qui, pour des raisons diverses, s’est retrouvé en CAP espaces-verts, il laisse entendre que les inégalités entre les individus ne reposent sur aucune injustice et que si élite il y a, c’est comme ça, que ça ne s’explique pas, que c’est un phénomène naturel et que la seule posture légitime consiste à accepter docilement cet état de fait. C’est clairement un discours d’oppression et d’aliénation.

En effet, comme par hasard, il ne construit pas son élite n’importe comment : il la construit à son image. Il en fait naturellement partie. Oh pas plus que ça, minaude-t-il, modeste ! Il lui arrive même d’avoir des loisirs populaires parfois, de lire un Fred Vargas ou d’aller voir un film grand public. Ben tiens…

Oui, je combats son idéologie (plus que lui-même, parce qu’il n’est finalement, qu’un des porte-paroles du principe de domination qu’il défend). Oui je la combats, comme je combats toutes les idéologies tendant à transformer les injustices sociales en inégalités naturelles et objectives. Oui je combats toutes les idéologies qui tendent à tracer une ligne de démarcation entre les élus et les exclus. Et je continuerai à combattre à chaque fois que cela sera possible tous les Copé, Wauquiez, Guéant et autres Fabius *, qui n’ont à transmettre au plus grand nombre des individus que leur dédain et qui sont incapables d’admettre, au fond, que les goûts, les valeurs et les idées de ceux qui n’appartiennent pas à leur caste, puissent avoir une vraie légitimité.

Voilà, Bertrand, cet éclairage me semblait nécessaire. Et voilà pourquoi, selon moi, il ne m’a jamais nettement répondu et restera toujours incapable de le faire car il lui faudrait alors tomber le masque de son cynisme, et, éventuellement, faire une croix sur tous les avantages qu’il lui procure…

* Réactualisé, à la faveur des récents non-évènements électoraux, par le destinataire de la lettre

11:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.06.2012

Octobre en musique

Mouuââ, guitariste émérite et qui, même, pour faire chier Tanguy et consorts, expose ma photo de vieux musicien coquet dans la marge de mon blog, je suis en pleine répétition.

Mouuââ, guitariste émérite et qui, même, pour faire chier Tanguy et consorts, expose ma photo de vieux musicien coquet dans la marge de mon blog, je suis en pleine répétition.

Répétition qui va s’accélérer car je reçois bientôt, ici pour une semaine, Jean-Jacques Epron, lecteur public de Zozo, chômeur éperdu, et avec lequel je monte un spectacle de poèmes mis en musique par mézique.

Ce sera à la mi-octobre. Il faut donc mettre tout ça bien au point. Travailler les enregistrements faits en août dernier, travailler ensemble, travailler chacun de notre côté, puis, à l’automne, répéter encore toute une semaine, chaque jour, en France cette fois-ci, avant de soumettre au public le résultat de nos élucubrations poético-musicales.

Dans six petites salles différentes, je crois. En Deux-Sèvres.

Au programme, donc :

LA FONTAINE

Les deux mulets

Le Mulet se vantant de sa généalogie

L’oiseau blessé d’une flèche

La Mort et le bûcheron

L’âne portant des reliques

François Villon

La Ballade des pendus

Clément Marot

Le blason du beau tétin

Baudelaire

L’Albatros

Sans titre

Guillaume Apollinaire

Baladins

Georges Brassens

Le Revenant

(Titre posthume mis en musique par mézigue)

Gaston Couté

Le Testament d’un sale drôle

L’amour qui s’fout de tout

Bertrand Redonnet

Figure d’exil

Z'avez-vu comme je suis prétentieux et misogyne ? Non ? Ouf ! J'ai eu peur !

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.06.2012

A propos d'Anna Karénine

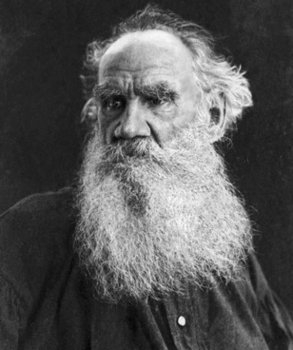

Je viens de relire, avec grand plaisir, Anna Karénine.

Je viens de relire, avec grand plaisir, Anna Karénine.

Cela m’a ramené gentiment quelque trente années en arrière.

Quand on lit un classique qu’on avait lu du temps où on ne l’était pas encore, classique, on lit deux fois, en fait, et simultanément : on lit ce qui est écrit et on lit ce qu’on avait lu. On lit du passé et du présent. On lit l’auteur et soi-même, sur un parcours. Mais il faut évidemment pour cela que le livre soit et ait été marquant. Qu’il soit un monument.

Anna Karénine. La Madame Bovary russe. Encore qu’elle n’ait avec l’héroïne de Flaubert qu’un seul point commun, finalement secondaire : l’adultère. Socialement assumé chez elle, jamais chez Emma Bovary. Anna Karénine souffre en effet de pas mal de choses, mais surtout pas de bovarysme.

Je me souvenais donc de l’écriture de Tolstoï et de sa façon gigantesque de procéder. Je me souvenais de son art de fouiller au scalpel l’âme russe. Des détails de l’histoire, comme on dit, j’en avais oublié beaucoup, mais est-ce là l’important, l’histoire, dans de tels livres ?

Je me permets dès lors cette outrecuidance : si j’avais été l’auteur - je suis bien à des années-lumière d’en être capable - de ce livre, je ne l’aurais pas appelé Anna Karénine, mais Constantin Levine. Parce que c’est là le personnage le plus édifiant et le plus de chair et d'os. Le plus authentique. Normal : si l’on regarde la biographie de Tolstoï et ses préoccupations - tant intellectuelles que sociales - dans l'organisation de son domaine de Iasnaϊa Poliana, on retrouve Levine un peu partout.

Vous me direz avec juste raison, que le propre d’un roman de cette envergure n’est pas de dresser le portrait de son auteur. Certes. Mais là, le personnage littéraire est riche parce que le modèle est riche. Tellement qu’il pose avec éloquence toutes les interrogations de la Russie dans cette période clef pour elle, comprise entre l’abolition du servage et la révolution d’octobre. Avec Levine, on voit naître sur le tissu de l’histoire, non pas les bolcheviks bientôt victorieux, mais les mencheviks écartés au congrès de Londres de 1903 et, finalement, contraints à l'exil.

Ce que j’ai souligné aussi dans cette seconde lecture concerne Anna Karénine elle-même. Par-delà sa passion amoureuse vécue hors des convenances du monde aristocratique, un trait m’avait échappé et qui ne figure, à ma connaissance, dans aucun des mille et mille commentaires consacrés depuis plus d’un siècle à ce personnage de la littérature universelle : son addiction à l’opium et à la morphine.

Tolstoï y fait plusieurs fois allusion, habilement, sans s’alourdir. Il signale. Il donne une piste. Il insiste discrètement.

Conséquence de sa situation sociale scandaleuse ou, parmi bien d’autres causes, cause ?

Il m'a semblé que toute la jalousie paranoïaque de l’héroïne dans les derniers chapitres et la perte de ses facultés à concevoir mentalement sa situation - perte qui la conduit, animée d'un vil sentiment de vengeance post mortem, à se jeter sous un train - ne sont pas étrangères à la prise régulière de morphine.

Il m’a semblé, ai-je bien dit, lors de cette deuxième lecture, faite à trente ans d’intervalle. Et c'est bien là le propre des grands livres que de donner toujours du grain à moudre ; que de n'être jamais définitivement lus.

10:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.06.2012

Pour faire yoyoter Stéphane

Un crachin tout gris et tout mélancolique voilait le ciel de la Ville Lumière. Un vilain crachin de Toussaint. Les automobiles sur les grands boulevards avaient allumé leurs feux. Les piétons le long des rues marchaient tête penchée et tâchaient en les saisissant à deux mains que le vent n’emportât pas leur parapluie qui, de temps en temps, sous une saute plus brutale du vent, se renversait, se faisait convexe, leurs baleines soumises à rude épreuve. Les pans des pardessus se soulevaient aussi et des mains s’agrippaient alors au chapeau, de peur qu’il ne prenne la voie des airs, dans toute cette grisaille agitée.

Un crachin tout gris et tout mélancolique voilait le ciel de la Ville Lumière. Un vilain crachin de Toussaint. Les automobiles sur les grands boulevards avaient allumé leurs feux. Les piétons le long des rues marchaient tête penchée et tâchaient en les saisissant à deux mains que le vent n’emportât pas leur parapluie qui, de temps en temps, sous une saute plus brutale du vent, se renversait, se faisait convexe, leurs baleines soumises à rude épreuve. Les pans des pardessus se soulevaient aussi et des mains s’agrippaient alors au chapeau, de peur qu’il ne prenne la voie des airs, dans toute cette grisaille agitée.

Vraiment un sale temps.

Chauffeur de taxi de son état, Georges étreignait nerveusement de ses poings velus le volant de sa 405 Peugeot. Il était littéralement furibond.

Pas à cause de la météo. Il s’en foutait pas mal, lui, de la météo, bien au chaud dans son auto. Non. C’est que la nuit allait tomber bientôt et qu’il aurait bien voulu que cette course en finisse enfin. Rentrer chez lui, il n’avait plus que cette idée en tête. Il y avait ce soir un match de coupe d’Europe et un match de coupe d’Europe, nom de dieu, ça ne se loupe pas !

Surtout à cause d’un jobard pareil !

Car son client ne semblait pas du tout disposé à le libérer. Un client qu’il trimballait depuis trois heures au moins, de monument célèbre en monument célèbre, à travers le dédale harassant des embouteillages. Un Anglais. Un original. Un emmerdant. Pléonasme, vous me direz. Bon, pardon alors, mais là n'est pas le problème…

A chaque halte devant une des fiertés architecturales et historiques de Paris, l’Anglois essuyait consciencieusement la buée de la vitre avec son petit mouchoir de fine dentelle, regardait, sifflait d’admiration, jaugeait, jugeait, et - ça avait commencé vers midi devant l’Arc de triomphe – y allait de sa ridicule petite question, toujours la même :

- Et combien de temps les Français ont construit cette monument ?

D’abord, Georges avait été pris au dépourvu et, l’histoire, l’architecture et tout le fourbi n’étant pas précisément sa tasse de thé, il avait gentiment répondu :

- Oh, disons… Moi je dirais... Allez, dix ans…

- Ah, sublime ! Sublime ! Mais, en Angleterre, nous mettons cinq ans, pour construire cette monument de la sorte…

Bon, avait pensé, Georges. Si tu veux. Moi, tu sais, j’m’en tape…

Puis, on était passé, à la Concorde :

- Et combien de temps les Français ont construit cette monument étrange, comme sorte de tige phallique?

- Heu.. Ça, je crois, j’voudrais pas dire de bêtise quand même, je crois que ça été construit en cinq ans. A peu près, hein ? J’y étais pas, moi…

- Ah, sublime ! Sublime ! Mais, en Angleterre, nous mettons trois ans, pour construire cette monument de la sorte…

Il est fou, ce type ! Avait pensé Georges. Qu’est-ce que j’en ai à foutre, moi, de leurs performances de maçons, aux Anglais !

Et devant le Panthéon :

- Et combien de temps les Français ont construit cette monument ?

- Bah, ça, ça été vite fait. Deux ans ! Pas plus !

- Ah, sublime ! Sublime ! Mais, en Angleterre, nous mettons un an à peine, pour construire cette monument de la sorte…

Bon, j’ai compris, il est vraiment à la masse, ce gars ! Ou il a picolé, peut-être… Attends , tu vas voir le prochain. J’vais l’calmer, moi, ce vantard !

Ce fut devant les Tuileries :

- Et combien de temps bla bla bla bla bla bla ?

- Comment, vous ne savez pas ça ? Mais qu’est-ce qu’on vous apprend, là-bas, sur votre île ? Ça, monsieur, c’est l’exploit, c’est la grandeur, c’est tout le génie français ! Une semaine, monsieur ! Montre en mains ! Une semaine pour monter tout ça ! Vous vous rendez compte ?

- Ah, sublime, absolument sublime ! Mais, en Angleterre, nous mettons trois jours pour construire cette monument de la sorte, voyez-vous...

Putain, mais i va pas me lâcher avec ses conneries, merde ! J’en ai ma claque de toutes ses âneries ! Je vais le jeter, c’est sûr…

Et ce fut enfin la Tour Eiffel.

- Oh, oh, quelle splendeu, quelle splendeu ! Arrêtez-vous, je vous prie… Combien de temps ont travaillé les Français pour faire monument de fer de la sorte ?

- Quel monument ?

- Là, la grande tour…

- Où ça une tour ? Quelle tour ?

- Mais là, sur gauche…

- Ah ben ça, alors… Ben ça, alors… C’est la meilleure de l’année ! Elle était même pas là quand je suis passé ce matin !

09:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.06.2012

Créer ou reproduire ?

Elle possède désormais une belle guitare toute neuve, toute jolie, qui rend un son clair et franc.

Pas facile cependant de lui enseigner les premiers rudiments du bel instrument ! Elle conteste tout et dit que c’est dur, que ça fait mal aux mains et que j'explique pas bien.

Alors, elle pose son doigt menu au hasard d’une case, frappe la corde et dit fièrement qu’elle a inventé une note.

Je dis que non, qu’elle n’a pas inventé une note. Elle fait une note qui existe déjà sur la guitare et qu’on peut même écrire sur un cahier. Sur une partition. D'accord ?

Non, pas d'accord du tout. Cette note, c’est moi qui l’ai inventée. Toi, tu inventes pas des notes quand tu joues ?

Non, je joue des notes qui existent déjà. C’est ça, la musique. Faire des notes qui existent déjà, les assembler comme un château et faire un tout qui s’appelle une mélodie, une chanson, un morceau… Comme tu veux.

Mais tu inventes des textes pourtant ! Tu inventes des histoires dans tes livres ! Zozo, Géographiques par exemple !?

Heu… Oui. Enfin…

Tu n’inventes pas ? Tu triches alors ?

Si. Enfin, non, je triche pas, je veux dire. J'invente un peu.

Comment ça un peu ?

Je sais pas expliquer.

Alors, c’est comme les notes, tu vois bien.

Non !

Pourquoi ?

Si, bon, tu as raison. C’est comme les notes et ça s’appelle des mots. Je ne les invente pas, ces mots. Ils existent déjà dans le dictionnaire et je les assemble comme un petit château pour en faire un livre.

Non, c’est pas comme les notes, alors. On les entend pas, les mots. J’en écris plein à l’école, alors je le sais. Cette note, là, regarde. Blingggg.... tu l’entends. Et si j’arrête d’appuyer sur la corde, tu l’entends plus. Je l’ai inventée. Tandis que tes mots, même si tu fais rien, t'appuies nulle part et tu les vois quand même.

J’en sais rien… En fait, j’en sais rien du tout. Bon. On reprend ?

(….)

Attends un moment... Il y a un poète. Tu sais ce que c’est qu'un poète ?

Oui, Brassens.

Heu… Pas forcément. Il y en a plein, plein d’autres. Celui-là s’appelait Verlaine. Il disait, qu’écrire des mots, c’était faire de la musique avant tout. Alors, tu vois bien que c'est pareil.

Il est mort, Verlaine ?

Oui. Il y a longtemps.

Alors ça compte plus !

10:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.06.2012

Une réflexion assassine

Ecrivain de plus en plus méconnu - selon certaines mauvaises langues du sérail à cause de la désastreuse banalité de son imaginaire et, plus probablement selon lui, grâce à la profondeur avant-gardiste de son style et de ses vues - Jacky déambulait, un verre de champagne tremblotant dans une main, un biscuit mal assuré et à moitié grignoté dans l’autre.

Ecrivain de plus en plus méconnu - selon certaines mauvaises langues du sérail à cause de la désastreuse banalité de son imaginaire et, plus probablement selon lui, grâce à la profondeur avant-gardiste de son style et de ses vues - Jacky déambulait, un verre de champagne tremblotant dans une main, un biscuit mal assuré et à moitié grignoté dans l’autre.

Il déambulait gauchement au milieu de cette petite sauterie littéraire organisée par l’ami d’un ami d’un copain d’un de ses ex-beaux-frères.

Il y avait là quelques dames élégantes et quelques messieurs bien mis qui, lui semblait-il, se connaissaient tous les uns les autres puisqu’ils bavassaient par petits groupes, les uns rieurs, les autres lugubres et sérieux. Des journalistes, des écrivains, des poètes et même un metteur en scène, selon ce que lui avait dit son ex-beau-frère, en tordant le nez comme quand on veut faire voir à l’autre qu’on lui file un sacré tuyau… Gratuit en plus.

Emu, Jacky reconnut, pour l'avoir vu pérorer chez Pujadas l'avant-veille, le romancier Edouard Tatoufau, auteur d’un récent roman, grand succès de librairie et dont on prétendait même qu'il serait à l'automne en lice pour le Goncourt. Il aperçut aussi Bernadette Filemouadupès, critique littéraire à Libre ration. Il tenta une approche en souriant benoîtement dans sa direction. Sans aucun succès. Elle ne le vit même pas.

Il s’ennuyait à crever, le gars Jacky. Il avait chaud aussi, tout empêtré dans son vilain costume. Personne ne lui adressait la parole. Personne ne lui souriait. Personne ne le voyait. Il errait dans un affreux néant.

Le seul échange qu’il avait réussi à soutirer jusqu’alors, c’était quand un gros ventru dégoulinant de sueur l’avait malencontreusement bousculé en accourant les bras ouverts vers un de ses amis qui venait de faire son entrée dans la petite salle de réception, qu’il s’était excusé vaguement et que Jacky, aimable, conciliant et souriant avait répondu, je vous en prie, ce n’est rien.

Il eût été tout aussi bien inspiré en bredouillant : ce n'est que moi.

Depuis, il n’avait pas eu la moindre occasion d’ouvrir la bouche, sinon pour faire mine de siroter son champagne et de grignoter une friandise.

Humilié, il allait s’exclamer, à part lui bien sûr, tas de nuls dévergondés ! Vils laquais de la putasserie marchande, et prendre la poudre d’escampette, quand une jeune femme tout sourire et qui aurait pu être belle si, hélas, elle s’était au moins vêtue avec un peu moins de recherche tapageuse, s’était approchée de lui, la main délicatement tendue :

- Ah, monsieur Dugland ! Comment allez-vous, cher monsieur ? Savez-vous qu’il m’a été récemment donné de lire votre roman ?

Enfin ! soupira le pauvre Jacky... Et il se fit aussi suave que du miel d'acacia fraîchement extrait de la ruche :

- Le dernier ?

- Oui, je crois effectivement que ce sera le dernier.

Publié sur les Sept mains au printemps 2009.

Image : Philip Seelen

11:05 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.06.2012

Echo

J’aime beaucoup ce que Pascal Adam fait de ce qu’il aurait éventuellement à dire…

J’aime beaucoup ce que Pascal Adam fait de ce qu’il aurait éventuellement à dire…

J’en aime le détachement sympathique, plus ou moins teinté de cynisme. Au sens Diogène et son fameux tonneau. Ou, plus exactement, au sens tonneau et son fameux Diogène.

Ce petit texte, par exemple, sur la viduité de l'actualité du monde est exquis et en quelques mots seulement.

Or, comment être expressif en disant le vide ?

C’est bien là tout le charme incisif de certaines pages de Pascal Adam qui fait donc mentir l’adage : si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, tais-toi !

Et c’est tant mieux car rien n’est guère plus inhumain que des hommes privés de leurs mots et de leurs voix.

Alors, puisque le monde n’a plus qu’une parole muette, tant au niveau de sa politique que de son art, que de sa culture et que de son éthique - tout ceci ne constituant, en fait, qu’un seul niveau où ces notions sont des voisines de palier - devrions-nous pour autant la boucler ? C'est-à-dire parapher la victoire du silence qu'une muette actualité nous imposerait ?