08.01.2017

Lire et lire

Entre deux turbulences, deux coups fourrés ou deux messes à Bacchus, je lisais les situationnistes, Debord et Vaneigem surtout, avec grand appétit.

Sanguinetti avec beaucoup moins de gourmandise, parce qu’il usait déjà d’une théorie au premier stade de son pourrissement et, partant, était contraint - surtout avec son Du Terrorisme et de l’État - de falsifier la réalité du présent historique.

Une théorie qui a perdu sa synergie avec le réel, qui n’y est plus connectée que par bribes, voire plus du tout, ça s’appelle tout simplement de l’idéologie.

Comme tout le monde aussi, j’ai lu Bakounine. J’ai lu les poètes anarchistes, les ouvrages consacrés à Makhno, le prestigieux Nettlau, Histoire de l’Anarchie. Victor Serge, Kropotkine, Cœurderoy etc et etc...

J’ai lu tout ça avec délectation parce que je portais tout ça en moi.

Sans doute.

L’idée précède toujours la lecture. Pas le contraire. C’est là le schisme qui sépare fondamentalement la culture de l'esprit du catéchisme. On lit surtout pour se retrouver entier et les meilleurs ouvrages à notre goût sont souvent ceux qu’ont aurait pu, ou tout du moins voulu, écrire.

Aujourd’hui, dans ma bibliothèque, il ne reste que quelques maigres vestiges de toutes ces lectures de la subversion. Comme des tessons d’une archéologie ancienne ; les autres ont été éparpillés, oubliés en France, prêtés, jamais revenus. Ceux qui restent, même, ne sont plus jamais ouverts. Ils dorment les uns contre les autres serrés. Ils soupirent l’inutilité.

L’époque, l’envie, le besoin, la saison inscrite à mon calendrier, les ont installés là comme des meubles anciens qu’on ne voit plus, comme de vieux compagnons, sans les renier toutefois.

Les deux seuls, peut-être, qui ont encore la page chantante, seraient Darien et Zo D'Axa...

Car je ne pense pas avoir changé de sensibilité. Je le sens bien. Le monde est toujours dans mon ressenti, de par son organisation, son discours, ses vues, une image renversée par rapport au sens de l'existence.

Le langage y est totalement spectaculaire, bien plus qu’à l’époque de Debord, langage tellement dénué d’essentiel et tellement revêtu d’apparence, qu’il est difficile de dissocier l’un de l’autre et facile de se piéger soi-même en toute bonne foi.

Plus que jamais la chose politique avoue chaque jour sa veulerie.

Nous sommes condamnés à la solitude.

Je n’ai plus dès lors besoin qu’on m’écrive, noir sur blanc, sans ambages, sans littérature, que ce monde est humainement mauvais.

Le savoir ne le fait pas meilleur à vivre.

Alors je lis… Et je relis.

Des contraires, quasiment, de tous ces hommes à la plume desquels se sont nourries mes convictions avérées.

Comme si ces plumes m’avaient empêché de goûter pleinement une autre encre.

Je lis Giono, Maurois, Bosco, Pérochon, Stendhal, Genevoix, Vialar, Balzac, Camus, Flaubert, Maupassant, Hemingway, London, Mérimée, Tolstoï, Dostoïevski, Michelet, Soljenitsyne et bien d’autres encore.

Que des réacs. Ou presque.

Que de la littérature du vieux monde.

Et j'écris du Redonnet. C'est dire !

14:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.01.2017

Ça devait être une chanson

Du temps où je chantais encore...

C’est si loin ce que j’entends de Toi

C’est si loin de toi si loin de moi

Alors…

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

Sous le vent

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

Bien souvent

Qui es-tu maintenant ? Un là-bas

Une plage une brume un ciel bas

Alors…

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

Dans le froid

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

Bien des fois

Se quitter c’est nous deux qui le fîmes

Pas de pleurs ni de chagrins intimes

Même si...

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

En silence

Je te chante ça m’enchante tu me hantes

Ô ma France !

10:35 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.12.2016

Bonne ou mauvaise fausse route

En ces temps-là - qui me paraissent aujourd'hui fort reculés - j’étais un bûcheron et un marchand de bois de chauffage.

En ces temps-là - qui me paraissent aujourd'hui fort reculés - j’étais un bûcheron et un marchand de bois de chauffage.

Oui, mon gars ! Avec un diplôme universitaire en poche, quand on est un mal avisé avec la sale manie de critiquer tous les systèmes - de production et de pensée -, on en arrive à pousser la contradiction jusqu’au point de travailler beaucoup plus durement que si on avait eu le courage de se faufiler tout de suite dans une administration bien chauffée l'hiver et pas trop mal climatisée l'été.

Mais bon, se fourvoyer là ou ailleurs, puisqu'il faut forcément se fourvoyer quand on veut échanger son temps pour du pain, c'est-à-dire deux choses essentiellement inéchangeables.

Je livrais donc principalement mon bois de chauffage à La Rochelle et ses bourgeois sympathiques, Châtelaillon et ses retraités grincheux, Fouras et ses ostréiculteurs, Esnandes et ses marins-pêcheurs et sur l’île de Ré où il y avait de tout, du beau linge et des prolos. Je faisais alors, à l’automne et durant tout l’hiver, la navette entre les forêts de Benon ou de Chizé et les lieux susdits.

La mer et la forêt. Deux éléments de " l'obscur sentiment " de la totalité.

J’aimais beaucoup ce métier. J'allais dire ce "passe-temps", tant je m'y sentais, illusoirement, hors-salariat... Je le passais donc, ce temps, dans les bois ou au volant de mon camion et j’avais mes points d’eau réguliers où je m’arrêtais pour siffler une ou deux bières ou prendre un repas. Et puis, finalement, les affaires tranquillement menées, sans zèle ni laxisme excessifs, me permettaient de survivre sans pour autant m’enrichir.

De toute façon, c’est simple, pour vox populi, quand tu travailles à ton compte, de deux choses l’une : si tu bouffes la grenouille c’est que t’es un bon à rien, un traînard qui va au café, un insignifiant, un gland, un gars de rin. Si tu réussis et que tu fais briller un peu la monnaie, alors là, c’est que t’es un voleur, un marchand de vaches, un bandit, un mandrin !

Sage et avisé comme je le suis, je n’ai donc pas bouffé la grenouille ni roulé carrosse, clouant ainsi le bec à vox populi, qui n'en put mais.

Tu me diras avec juste raison que ça n’est pas bien sorcier de couper des arbres, de les débiter en bûches, de les mettre sur un camion et d’aller les décharger chez un client. Certes, certes… Je n’ai pas dit que c’était sorcier. Mais c'est lourd ! Ce que le cerveau ne fait pas, les biceps s'en chargent, hé, hé... J'ai calculé un jour que pendant mes huit ans de bûcheronnage, plus de 40 000 tonnes de bois m'étaient passées sur les bras !

Et puis ce n’est pas aussi simple que ça, quand même ! Vendrais-tu un vent spécial pour faire couiner tel ou tel accordéon, que l’État te demanderait des factures, des comptes, de la TVA, des revenus bien nets, des revenus bien bruts, des justificatifs, des usures de pneus motivées, des fiches de repas, des notes de gas-oil, des courriers, du temps de travail effectué et tout et tout…

C’est là-dedans que je me suis perdu et j’ai beaucoup plus sué sang et eau à répondre à toutes leurs inquisitions qu’à brasser mes bûches.

Parce qu'un cerveau utilisé pour des conneries, ça fatigue bien plus que des bras employés à soulever des tonnes ! T'as qu'à voir la gueule des politiques. On dirait toujours, même avec un sourire fendu jusqu'aux deux oreilles, qu'ils sortent d'une nuit de cauchemars !

C'est tellement usant, donc, que j’ai fini par abandonner les papiers, que j’ai fourré tout ça dans un tiroir, que ça s’est entassé, entassé dangereusement, froissé, déchiré, souillé, perdu, maculé et que je ne m’y suis plus retrouvé à l’heure où j’ai fait ma cessation d’activité en bonne et due forme.

Il y avait des montagnes d'arriérés dans mon sillage !

Tout le monde me courait après : les impôts, la caisse de retraite, l’URSSAF, la MSA, la sécu, les bureaux de la TVA. Une meute hirsute et toute disposée à me déchiqueter vivant !

Alors, comme l'autre qui jetait des grives aux loups pour les distraire de la sale intention qu'ils avaient de le bouffer, j’ai réglé tout ça en vendant mon camion, mes tronçonneuses, mes scies, mon fichier clients ; je leur ai flanqué le produit de mes transactions sur la table avant d'aller, ouf, reprendre mon souffle, bien à l'abri, cette fois-ci côté producteur de paperasses, dans une administration.

Mais c’était beaucoup moins rigolo…

Tu le sais aussi bien que moi : c’est toujours moins rigolo quand tout est en règle, propre comme un sou neuf, planifié.

Mais bon, c’est reposant aussi. Tellement qu’on finit même par s’y endormir.

13:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.12.2016

Toponymes et toponymes

Alors j’ai bien envie par le fait de causer de toponymes cocasses, parfois jusqu’à en être fort désobligeants.

Les noms de villages, de lieudits, de rivières, de carrefours même, sont des poèmes écrits par et sur la mémoire. Il est alors délicieux de les lire tout auréolés de leur passé et, si on ne sait pas les lire ainsi, d’imaginer une lecture. L’important est de savoir qu’ils sont des signifiants, ces noms, qu’ils ne sont jamais, au grand jamais, insignifiants, même si le signifié le plus souvent nous échappe. Un signifiant toponymique, c’est d’abord un clin d'œil d'outre-tombe envoyé par ceux qui sont passés de l'autre côté du Grand Peut-être. Un message gravé dans les roches translucides du temps qui fut, qui est et qui s’en va pour nous tous.

Ainsi il m’arrive ici de nommer un lieu par allusion à un événement que j’y ai vécu. Et je me dis que c’est sans doute comme ça que naissent peu à peu les prénoms de la géographie, baptêmes pour voyageurs poétiques. Au goutte à goutte, comme la stalactite crée, sculpte et érige la stalagmite dans les profondeurs humides de la grotte.

Par exemple, le virage dans la forêt où, le 5 décembre 2013 au matin, ma route eut l'heur de croiser celle d’un loup, s’appelle désormais Wilczy zakręt, Le Virage au loup. Je dis comme ça : après ou avant le virage au loup. J’ai ma toponymie à moi, il ne lui reste plus qu’à s’inscrire ailleurs que dans ma seule mémoire. Ce n’est sans doute pas demain la veille, j’en conviens, mais les paysages ne vivent hélas que l’espace de notre vie aussi se laissent-ils docilement baptiser par nos fantaisies.

Un champ en bordure de route dans lequel j’ai bien failli verser un jour de l’hiver 2010, en glissant par un effroyable tête-à-queue sur la neige gelée et au nez d’un monstre de 40 tonnes, s’appelle à présent le champ de la trouille.

Et puis, il y a quelque temps, j’ai fait un détour, entre chez moi et Kodeń, pour aller voir de plus près un village qui s’appelle Leniuszki, "les Feignants". Voulais-je voir des feignants vautrés devant leur maison, avec leurs champs alentour s’étalant en jachères ? Non point. Je voulais voir à quoi ressemblait la mémoire d’un village qui, dans la nuit des temps, avait dû être habité par des gens hostiles au travail, au point que leur vice - ou grande qualité, c'est selon - en soit gravé dans son nom. La fainéantise, c’est l’opprobre social par excellence. Ce village, Leniuszki, était un cul-de-sac ; son unique route d’accès s’allait mourir sur la monotonie de la plaine. J’ai donc fait demi-tour, un peu déçu.

Quand on fait demi-tour on voyage plus tristement que lorsqu’on fait une boucle. On renonce.

Mais pour quelque peu enviable que soit cette appellation de cossards, il en est d’autres en Pologne qui la valent au centuple. Et là, toutes les imaginations, tous les détours fantasmagoriques de l’âme et du corps sont permis. Certains de ces villages ont entamé, à ce qu’il paraît, des procédures pour être désignés sous un autre nom… Comme les gens dont un cruel état civil annonce d’emblée qu’ils sont Cocu. On peut les comprendre, ces gens-là, même si l'habit ne fait jamais le moine et vice-versa. Mais les villages, eux, renieraient-ils une mémoire collective ? Seraient-ils d’affreux révisionnistes ? Avant de les décrier, voyons plutôt si on peut les comprendre eux aussi.

Et pardonnez, je vous prie, ma trivialité: je ne fais que transcrire de l’effet de mémoire, je n’invente absolument rien, je ne suis pas cette mémoire. Bien sûr que non. Mais jugez-en plutôt.

Tout d’abord celui-ci, assez mignon finalement, - car nous irons crescendo - Cipki, Les Foufounes. Il y a là-dessous comme un brin de poésie hédoniste, une coquinerie de bon aloi. Peut-être ces cipki- là avaient-elles une toison plus soyeuse et plus joliment fournie que nulle part ailleurs ou alors - et c’est là que l’opprobre interviendrait et que les villageois du XXIe siècle en pinceraient le bec et en prendraient ombrage - n’étaient-elles pas assez farouches aux yeux furibonds de la morale. Trop hospitalières, tranchons le mot !

- Je suis né aux Foufounes.

- Ah bon ? C’est curieux.

- Comment ça, c'est curieux ?

- Ben, j'sais pas trop , en fait...

J’ignore encore si, ayant d’aventure à passer près des Cipki, je ferais le détour. J’ai déjà fait demi-tour aux Feignants, alors risquer un cul-de-sac aux Foufounes… Foin des champs lexicaux indélicats !

Il y a aussi Zadki, Les P’tits culs. Hum, suggestif, n’est-il pas ? Affriolant même. Mais doucement, doucement, surtout vous, messieurs, peut-être s’agit-il là de pauvres mecs, comme on dit chez nous des trouducs… Je ne sais point. Toujours est-il que des gens font inscrire sur leur passeport qu’ils habitent aux P’tit culs… Il faut bien, parfois, que les froides administrations du contrôle individuel puissent se fendre d’un égrillard sourire.

Existe aussi, hélas, mille fois hélas, quelque part, Kutas, la queue. Pas la queue d’un animal, non, la mémoire aurait alors inscrit Ogon. Non. La queue. Dans son acception la plus triviale.

Un détestable phallo, un Priape orgueilleux, un hâbleur complexé, voire un sadique, aurait-il marqué de sa détestable empreinte les populations de ce hameau ?

Le mieux, là, est de négocier calmement avec les autorités compétentes un changement d’appellation, je pense.

Un truc qui ne soit plus une appellation incontrôlable, mais bien contrôlée. Avec ou sans produits régionaux à faire valoir.

Illustration : Le Virage au Loup

09:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.12.2016

Classiques

Comme sévit le froid et que la nuit enveloppe les campagnes, comme il ne fait bon vivre que près des chauffages - sans cesse réalimentés - j’ai remis le nez dans un vieux classique, le premier best-seller du XIXe siècle, L’Assommoir.

Comme sévit le froid et que la nuit enveloppe les campagnes, comme il ne fait bon vivre que près des chauffages - sans cesse réalimentés - j’ai remis le nez dans un vieux classique, le premier best-seller du XIXe siècle, L’Assommoir.

Du moins dans le dossier qui y est annexé et dans les préfaces. J’ai ainsi retenu, avec un sourire, deux jugements émis à chaud, celui de Mallarmé et celui de Victor Hugo.

Si Mallarmé, dont on sait l’écriture pointue, difficile, avait salué dans ce roman "une admirable tentative de linguistique" et en avait goûté toute la portée esthétique, Victor Hugo, lui, auréolé de ses différents succès, avait tranché sans aucune nuance : Ce livre est mauvais !

Et il est mauvais car il montre trop crûment les plaies dont souffre le peuple des faubourgs parisiens.

Naïvement, on pourrait tomber sur le cul devant un tel jugement donné par l’auteur des Misérables, paru 15 ans plus tôt, en 1862… On pourrait tomber du cul si on ne ramenait pas aussitôt la critique d’Hugo à ce qu’elle est réellement : une critique quelque peu atrabilaire de son propre chef-d’œuvre.

Coupeau, Lantier et Gervaise, Mille Bottes et compagnie, sont en effet livrés dans leur crudité charnelle, désespérante, tandis que Jean Valjean et les autres, si on y regarde de près, ne sentent pas vraiment la zone. La conversion de l’âme de Valjean, qui, tout à coup, grâce à l’altruisme et la miséricorde de l’évêque de Digne et à la faveur du vol d’une petite pièce à un petit passant, devient bon, généreux, presque intelligent, et change toutes les dispositions de son cœur, est une pure fiction romantique, presque à l’eau de rose, un truc qui parle de tout sauf de la réalité d’une âme humaine et, surtout, de la réalité d’un homme du peuple, abîmé, flétri, gâché, détruit par vingt ans de bagne et de chaines. Cela ne s'est jamais vu et ne se verra certainement jamais.

Hugo, sénateur depuis un an quand est publié l’Assommoir, ne connaissait rien des grandes misères du peuple ni de la façon dont ces misères étaient affrontées. Et, à mon sens, L’Assommoir était venu publiquement en faire la démonstration et signé la fin de son école et de son époque.

Zola, le bon bourgeois au ventre replet, ne trempait peut-être pas plus sa vie dans le ruisseau des faubourgs.

Là n’est pas le problème.

Le problème n'est pas moral ; il est esthétique et littéraire: l’un donnait le change, parfumait la boue d'un zeste de camomille, quand l’autre livrait la réalité merdeuse dans toute sa vulgarité.

Tout ceci pour dire qu'il faut lire avec recul, à toutes les époques et bien sûr à la nôtre - une des plus sournoises de l'histoire - les jugements émis par les écrivains sur les écrivains.

07:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.12.2016

Pages d'écriture

Plus tard, j’ai barbouillé des manuscrits, des romans, des nouvelles, des trucs qui se voulaient être des essais et toutes ces velléités ont évidemment pris le chemin le plus court jusqu’ à la poubelle.

Sans cette poubelle et sans l’exil, deux choses qui n'ont a priori rien en commun, aurais-je ouvert un blog ?

Je n’en suis pas certain.

Mais on ne peut rien affirmer de fiable quand on se fait apocryphe, qu’on imagine un passé autrement. Disons alors, pour tenter d’approcher la vérité au plus près, qu'eu égard aux dispositions d’esprit dans lesquelles j’étais durant les quelques années qui ont précédé mon départ de France, il n’y avait aucune place pour le temps, l’envie et l’investissement personnel que réclame la tenue d’un blog.

L’ennui dû à une vie dont le seul défaut était d’être depuis trop longtemps la même, le prisme tantôt joyeux tantôt désespérant de l’alcool, les copains, un travail – sens étymologique oblige - qui m’était devenu exécrable, tout ça avait expulsé de mon âme le désir et le besoin d’écrire.

Car l’écriture n’affronte jamais rien en temps réel. Elle entre en scène quand, du malaise ou de la joie, la messe est dite.

Et c’est quand j’eus tranché le nœud gordien qui retient prisonnière toute vie sécurisée sous le poids des habitudes, même bonnes, lorsque je me suis retrouvé dans un pays dont je ne savais pas grand-chose, dans un climat autre et une géographie nouvelle et, surtout, avec d’autres espoirs affectifs, que je me suis remis à écrire, tous les jours, avec délectation, avec acharnement, comme si cette écriture avait enfin trouvé, avec le déracinement, l’encre dans laquelle il était nécessaire qu’elle fût trempée.

Mon ami, l'écrivain Denis Montebello, me faisait la juste remarque selon laquelle j’avais attendu d’être coupé de mes racines et de mes amitiés pour écrire – quoique d’impure façon – mon archéologie personnelle avec Le Silence des chrysanthèmes. Comme si je voulais remonter le temps et, remettant au jour les tessons éparpillés de mon enfance, j’eusse voulu comprendre la direction d'un vent de départ qui m’aurait poussé sur les rives du Bug, à l’autre bout de l’Europe.

Puis ce fut Des plages de Charybde aux neiges de Scylla, puis, Chez Bonclou, puis Polska B dzisiaj, puis Zozo, puis Géographiques, puis des nouvelles, puis Le Théâtre des choses, puis deux autres livres toujours en stand by sur mon disque dur, Agonie et Le Laboureur, puis Le Diable et le berger.

Neuf livres en dix ans avec, entre temps, les quelque 1000 textes qui constituent aujourd’hui L’exil des mots. Non, assurément, j‘imagine que je n’aurais jamais fait cela les pieds plantés dans ma glèbe natale et le nez dans un verre où scintillaient autant de désillusions fantasmées que d'espoirs mal définis.

C’est ainsi.

13:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.11.2016

Traces

Je regarde. Simplement. Regarder sans attendre, c’est là tout le plaisir.

D’ailleurs, ce serait chimère que d’interroger un horizon que délimite une forêt. D’une forêt, nul ne peut arriver. On ne peut qu’en surgir.

Comme ce loup d’un matin de décembre.

Un éclair fauve qui ne m’avait laissé que le dessin de ses griffes sur la neige du talus. Pour me signifier sans doute que jamais plus je ne le reverrai. La trace, l’empreinte, le vestige, donnent toujours cette impression du jamais plus, cette odeur de fuite puis de disparition. La trace gravée sur un passage, c’est un peu la mort qui survit. La comète du fouilleur. Qui la questionne, s’évertue à la faire parler, qu’elle dise son nom, qu’elle murmure son âge et pourquoi elle s’est fossilisée là, précisément. Il la veut humaine, pour qu’elle le ramène à sa place à lui, dans la sempiternelle ronde des mondes qui succèdent aux mondes.

Je m’étais agenouillé ce matin-là sur la neige et j’avais tenté de lire pourquoi ce loup, là, sans meute, errant sur mes lisières, pourquoi cette bête et sa beauté farouche des dieux anciens ; pourquoi cette apparition fuyarde du mythe honni des contes et des légendes.

Le stigmate m’avait confié alors la solitude errante d’un vieux voyageur, de ces voyageurs qui ne suivent jamais votre route, mais la traversent perpendiculairement. Qui la coupent avec brusquerie ; juste le temps de vous couper le souffle en même temps et que renaissent dans votre tête les vestiges ataviques de rêves jamais formulés.

C’est ce langage-là que j’avais entendu.

Je m’’étais relevé. Comme pour tenter de freiner la fuite du sauvage, j’avais encore scruté la pénombre blanche des sous-bois où de menus flocons gelés et tombant en averse crépitaient sur les aiguilles des pins.

Puis j’avais regagné ma maison ; mon temps à moi dans la sempiternelle ronde des mondes qui succèdent aux mondes.

Je regarde par la fenêtre.

Le ciel épais est gris et c’est là une couleur qui côtoie sans crier toutes les autres. C’est elle qui domine aujourd’hui et c’est elle qui donne aux verts sombres des pins, aux jaunes des bouleaux, aux marrons des tilleuls, aux rouges fanés des dernières fleurs de mon parterre, toute l’opportunité de leur présence dans le paysage. Au service des autres teintes, le gris n’existe pas en tant que tel. Sans elles il est triste et laid, sans lui elles sont fades, comme elles le sont toujours sous un ciel céruléen. Même le silence prend toute sa force avec le gris. Un silence lumineux m’est toujours apparu comme une anomalie tapageuse.

J’aime l’automne.

Mais le temps me pousse, nous pousse, inexorablement vers les ténèbres de la tombe. Alors ce ciel bas sur le monde, ce souffle qui déplume les arbres, ce mutisme du village, tout cela me parle comme de l’anti-néant.

17:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.11.2016

Tesson...

Comme tous les gens qui écrivent, j’ai dû écrire des milliers de pages et des centaines de milliers de mots, enlacés dans un nombre impressionnant de phrases.

Que restera-t-il de tout ça quand les souffles froids auront balayé mon existence ?

Rien.

Ou pas grand-chose.

Si je devais pourtant choisir une ligne, une seule, pour qu'elle vainque la longue traversée, je la prendrais dans Le Silence des Chrysanthèmes.

Elle sous-tend et condense toutes les autres. La plus vraie que j’ai dû écrire :

Il me semble n’avoir jamais trahi l’enfant rêveur des chemins et des bois que j’étais…

Comprenne qui peut..

14:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.11.2016

Il et moi

J’étais au fond du trou, assommé par l’adversité, aux prises avec le manque de tabac et refusant obstinément la solution si prompte, si moderne, si tout, des tranquillisants de l'apparence.

J’étais au fond du trou, assommé par l’adversité, aux prises avec le manque de tabac et refusant obstinément la solution si prompte, si moderne, si tout, des tranquillisants de l'apparence.

[…] Il est venu grignoter ta gorge, m’écrivit alors un ami, un très cher ami, il y a de cela quelques semaines déjà.

Cette petite phrase me fut un déclic.

Le genre de déclic qui met en branle les évidences.

Il ? Mais qui donc ?

En me posant la question, j’ai puisé alors un peu plus d’énergie en moi pour avoir encore un peu plus la volonté de me battre pour vivre des jours sub soli... J’ai conjuré une partie de ma peur.

Car il n’y a pas de il, sorte de bête, intrus diabolique, bactérie ou virus malfaisant venu de l’extérieur et qui se proposerait de me tout cru manger.

Il, c’est moi, moi seul, mes cellules, celles que j’abrite depuis ma naissance, celles qui sont au cœur de ma vie ; quelque chose qui n’appartient fondamentalement qu’à moi, quelque chose d’essentiel et que j’ai abîmé avec la fumée des cigarettes.

Je suis seul. Il n’y a pas d’ennemi tombé des nues, mandaté par le hasard ou la fatalité !

Quand je bricole et que je me flanque un coup de marteau sur les doigts – c’est assez fréquent (le coup de marteau, je veux dire) – une ecchymose apparaît qui modifie ma chair… Rien n’est venu de l’extérieur, sinon l’incidence du marteau, par ma seule main manié. Personne ne vient bouffer mon doigt, il était là, mon doigt, sain, souple, et c’est moi qui l’ai transformé.

C’est comme ça que j’ai décidé qu’entre le cancer et le malade, il y a une indissociable unité, une totalité, et, idiot ou pas idiot, cela m’a rassuré et donné quelque force.

Ça ne résout pas tout… Bien évidemment. L’issue de ce type de combat est toujours incertaine, la bataille faite de plongées dans le noir et d’ascension vers l’espoir et la joie d’être, la responsabilité du malade pas toujours aussi nettement engagée.

Je n’énonce donc aucune généralité. Je dis une évidence ponctuelle qui, pour mézigue, éclaircit les enjeux.

Je n’avais jamais mesuré non plus l’importance quotidienne de la parole. Du dire. Elle est liée, cette parole, à des sons formés par deux cordes vocales qui se rapprochent pour vibrer, comme la musique de la clarinette ou du saxo, et que la langue transforme en mots. Garder le silence ou murmurer crée dès lors un autre rapport au monde. Un rapport confidentiel. Comme si on n’avait que des secrets à dire.

Il neige encore, dis-je en regardant par la fenêtre... Mais sur le ton de celui qui ne veut pas que ça se sache.

Je finis par en rire. On finit par rire de tout.

Le mieux est encore d’écrire ou de se taire. Si on peut. Ni l’un ni l’autre ne sont choses si faciles, allez !

10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.11.2016

Re, oui, "Re"

Sur mon lit d’hôpital…

Sur mon lit d’hôpital…

La fenêtre donnait sur une broussaille, des halliers aux multiples essences, rabougries, et j’avais sur mes genoux posé l’ordinateur… Des mésanges furtives, un gros geai vindicatif, des feuilles mortes en train de mourir un peu plus, aussi.

Bref, un monde à mille mondes du mien.

Je voulais écrire, j’avais envie d’écrire, j’avais envie de dire, mais sans fuir. Dire l’ici et le maintenant.

Vaine aspiration !

Je l’ai souvent exprimé, sans prétendre pour autant à l’indiscutable vérité : la littérature, comme tous les arts, est d’abord représentation du réel ; elle chante les traces et les empreintes et je ne la crois pas capable, quand elle n’a pas jailli de la plume d’un Isidore Ducasse, de plonger directement dans les tripes de la détresse pour raconter à cet étrange camarade qu’est toujours un lecteur.

Est-ce à dire que Lautréamont n’était pas un littérateur ?

Je me garderai bien de lancer une aussi studieuse problématique et renverrai au texte de Raoul Vaneigem, Isidore Ducasse et le comte de Lautréamont dans les Poésies -1956 - qui s’ouvre ainsi : «Lautréamont est entré par la voie de Maldoror dans l'histoire littéraire, et cela, avec une maîtrise telle qu'Isidore Ducasse, l'auteur des Poésies, lui est presque redevable de n'en être pas exclu.»

N’est-ce pas assez dire ?

Pour mézigue, donc, l’écriture est la queue flamboyante de la comète. Elle jaillit et éclaire le ciel après le passage de l’étoile, quand celle-ci a pris l’indicible direction de l’invisible.

Dès lors, comment, et surtout pourquoi, vouloir dire ce lit d’hôpital où j’étais en train de renaitre doucement ? De reconstruire morceaux par petits morceaux tout ce qui s’était fracassé le 27 septembre ?

Ce jour-là, une Dame de l’art, plongeant son microscope et son regard au fond de ma gorge, avait simplement formulé : ce que je vois ne me plaît pas du tout.

La terre, cette bonne vieille terre, sous mes vieux pas de terrien, venait de s’éventrer.

Je savais, depuis toujours, le séisme possible… Je l’avais conjuré en le faisant improbable.

La suite a ressemblé à toutes les suites que s’offrent l’angoisse, la peur, parfois même la terreur et l’épouvante.

Aujourd’hui, j’ai des larmes dans mes yeux parce que je pense à tous ces gens, hommes ou femmes, infirmières, docteurs, médecins, professeurs, d’une autre langue, qui, tous, de Biała à Lublin en passant par Poniatowa et Varsovie, se sont penchés sur mon mal, la main et le cœur fraternels :

- On va vous tirer de là. Ne paniquez pas...

Comme si c’était ça être un homme ou une femme ! Comme si ça coulait de source de soulager l’autre de sa peine et de son effroi ! Comme si nous étions faits pour nous soutenir les uns les autres, sans ambages, discrètement, à la barbe d’un monde où seuls les égoïstes, les vauriens, les accaparateurs, les lâches, les menteurs, les patelins et les filous ont droit à la reconnaissance de la cité !

- On va vous tirer de là. Ne paniquez pas...

Sans rien demander en retour, qu’une poignée de main, un sourire, une plaisanterie, un regard amical…

- On va vous tirer de là. Ne paniquez pas...

C’est toute la littérature que je puis donner de ce vécu du désastre. Mais quelle littérature !

Ecoutez plutôt : Dziękuję ! Merci ! Merci à vous, incomparables frères humains !

Il neige aujourd’hui, première neige, premiers pas dans l’hiver qui se blottit au coin des feux, qui passera sa main sur l’échine des tourments pour les calmer, les apprivoiser, empêcher qu’ils ne s’égarent à vouloir mordre.

Et les chemins, je le vois bien, qui grimpent déjà vers d’autres saisons.

13:35 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.10.2016

Prendre congé

Je dois partir…

Tel le bateau par le pirate volé,

Telle la feuille d’octobre par le vent arrachée,

Tel le voyageur par le compas trompé.

Je dois partir.

Je m’éloigne.

Je reviendrai un jour.

Peut-être.

Ou ailleurs…

Merci, Lecteur, de m’avoir écouté depuis de si courtes années.

13:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.09.2016

De la violence historique

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

De plus, je n’ai sans nul doute pas tous les éléments en ma possession pour en faire une analyse complète et quand bien même les aurais-je, que je n’aurais ni la compétence, ni le temps et ni la patience pour mener à bien un tel dessein.

Depuis longtemps, j’ai néanmoins sur la question une idée assez précise, et, contradictoirement, fort complexe, pour avoir envie d’en brosser quelques traits tirés de l’histoire, de ma lecture du monde contemporain et de mes expériences personnelles.

Le déclic de cette réflexion embryonnaire fut une phrase lue dans un livre en deux volumes que l’on m’a récemment offert et que je parcourais en diagonale. Un livre dont je n’avais fort heureusement jamais entendu parler et dont l’auteur m’est complètement inconnu, Les 76 jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie, de Paul Belaiche-Daninos.

Il arrive bien souvent qu’on lise des stupidités qui font grincer des dents. Qui hérissent le poil, comme on dit. Et puis c’est tout... Mais là, ce fut comme une goutte d’eau qui aurait fait déborder un vase patiemment rempli par le goutte-à-goutte de l’intoxication permanente de la parole et des écrits depuis des décennies et des décennies. Car ce fut bien une des plus grosses absurdités qu’il m’ait été donné de lire depuis longtemps. Une grossièreté, un contresens, une ineptie sans bornes étalée sans vergogne dans les toutes premières lignes d’un livre qui, à en croire sa quatrième de couverture, se veut pourtant un récit historique :

De nos jours, au vu des lois qui régissent les droits des prisonniers, Robespierre et ses acolytes, seraient condamnés pour crime contre l’humanité.

Même en passant sur le terme bas «acolytes», c’est en dire assez long sur la vision de l’histoire de cet auteur et l’angle d’attaque de son propos en dit également assez sur sa partialité, sur son idéologie et sur le but poursuivi, pour avoir envie de refermer l’ouvrage aussitôt.

Ce que je fis pour ne plus jamais le rouvrir.

Qu’on me comprenne bien. Je ne suis pas du tout disposé à me faire l’avocat du célèbre avocat trancheur de têtes. Je suis en revanche tout disposé à le lire historiquement et non pas en le ressuscitant, pas plus lui qu’aucun autre, dans un cadre juridique né près de deux cents ans après sa mort ! Quelle idiotie crasse !

Avec cette dialectique étroite, on pourrait dire aussi qu’un tribunal international jugerait aujourd’hui Jules César sous le même chef d’inculpation pour avoir traîné, enchaîné et pieds nus, Vercingétorix depuis l’Auvergne jusqu’à Rome. Que ce même tribunal poursuivrait pour crime contre l’humanité Néron, Caligula, Napoléon, Adolf Thiers, Charlemagne, les catholiques de la Saint-Barthélemy et de l’Inquisition, bref, la liste est trop longue, chaque épisode historique, chaque pas fait depuis la fin de la préhistoire jusques à nous, serait à même de fournir au tribunal son lot de criminels contre l’humanité. Ce qui est certainement vrai, mais ce qui n’a aucun sens si on considère les hommes sans les mouler dans leur époque.

Dans le même esprit, en amalgamant le temps, les esprits, les nécessités, l’avancée des consciences et les technologies, bref en jugeant et pensant le passé à travers le prisme commode du présent, on pourrait dire, et, pire, même écrire comme le fait cet auteur, que si cet imbécile naïf qu’était Napoléon avait pensé à se doter d’une flotte d‘avions de chasse, il aurait bombardé Moscou avant d’y entrer et que si Jules César, autre grand candide, avait eu l’idée de mettre sur orbite des satellites de surveillance le renseignant sur les tribus gauloises, leurs mœurs exactes et leurs mouvements, la guerre des Gaules aurait duré beaucoup moins longtemps.

On le voit. Phrase stupide qui mène à des stupidités à se tenir les côtes. Livre qui ne l’est sans doute pas moins, bien que, ou peut-être parce que, couronné par l’Académie. Mais laissons cela.

Ce n’était qu’un déclic.

S’il fallait répertorier toutes les idioties qui s’écrivent et toutes les malversations des argumentations employées, on y perdrait son chemin.

Les époques, c'est comme les humeurs de la météo : chacune succède à celle-là et précède infailliblement celle-ci. Mais la comparaison - abusive je vous le concède - s'arrête là car chaque changement d’époque mijote d’abord dans un chaudron de haine et de frustration avant d’être servi aux convives de l'histoire, libres ou manipulés, avec une violence plus ou moins exacerbée.

Chaque fois que les hommes ont sérieusement pensé à la nécessité de changer radicalement d’époque, la poudre a parlé. Aucune page du grand livre n’a été tournée sans que les hommes ne la maculent de sang. Et c’est bien ce que voudraient nous faire oublier les réformateurs atones qui accèdent chacun à leur tour, telles des marionnettes sur le cirque, ici ou ailleurs, au pouvoir. Pour eux, la violence historique, celle qui ne s’éteindra qu’avec l’humanité, c’est chez les autres. Aux antipodes. La Syrie, la Lybie, le monde arabe… Chez nous, rien de tel, voyons ! Les hommes grondent mais ne mordent plus ; comme si, tel un chien, l’histoire s’était définitivement couchée à leurs pieds, en avait fini de ses courses folles et ronronnait maintenant sur leurs pantoufles, et ce jusqu'à la nuit des temps. Du moins de le leur temps.

Nous ne partageons évidemment pas la même vision, candide, intéressée, mensongère et abrutissante des choses. La société des hommes est un magma qui, toujours, un jour ou l’autre, trouve le cratère pour jaillir hors de l'écorce qui la retient prisonnière.

Le monde ne se change qu’à condition de violence.

C’est pourquoi, n’ayant aucun goût pour la violence armée et éprouvant un incommensurable dégoût pour la mort volontairement distribuée, même à nos pires adversaires, sommes-nous amenés, si nous voulons être autre chose qu'un blogueur coléreux ou qu'un aboyeur inconséquent tel que Mélenchon ou Zemmour par exemple - ou que tout autre marchand d'idées pseudo-radicales - à réfléchir sincèrement à nos désirs de changement de société, sachant que les pacifiques urnes sont mis en place non pas pour changer le monde et les conditions faites à la vie mais bien pour conserver les deux en l’état.

J’entends par aboyeurs inconséquents des gens qui font montre d'une certaine radicalité dans leurs propos ou leurs écrits et qui ne mesurent absolument pas le degré de violence historique que commandent ces propos ou ces écrits pour épouser une réalité. Ces aboyeurs inconséquents sont donc inconscients, ou, plus certainement, discoureurs irresponsables, c’est-à-dire qu’ils usent de la parole comme d’un acte en soi, comme d’une entité abstraite, séparée du monde qu'elle prétend critiquer.

Le mot se confond avec la chose et les oies sont bien gardées.

Mélenchon ne dit pas que des choses fausses ; bien au contraire. De même pour Zemmour. Mais ils mentent aussi bien l’un que l’autre comme des arracheurs de dents car l’un et l’autre, chacun sur des positions qu'ils veulent contraires, mettent en scène les prémisses de la violence historique, tout en étant farouchement opposés à cette violence et en se réclamant profondément légalistes et grands partisans du jeu démocratique. Ce sont des gens de la réification en ce que le sujet vivant de l'argument ne poursuit pas d’autre but que de réduire ce sujet à un objet mort ; des gens comme il en existe des milliers sur la scène de la représentation politique.

Quand Mélenchon, ou Poutou, ou tout autre pseudo radical, dit qu’il faut en finir avec la finance, que de la dette publique on s’en fiche, qu’il faut s’occuper d’abord du bien-être des gens, que les créanciers prédateurs attendront et que le système de l’argent est à rayer de la carte parce qu'il asservit le monde, je ne pourrais qu’adhérer à fond s’il y avait derrière tout ça un désir ardent, autre que celui de la carrière politique, qui me dirait clairement, sans fioritures, comment l’aboyeur compte s’y prendre pour mordre le monde aliéné.

Je n’adhère donc pas parce que la nature de la pierre angulaire est tue, refoulée, taboue : ces idées généreuses ne peuvent en effet dépasser le stade des idées que par l’affrontement direct, violent, jusqu’à ce qu’un vainqueur se dégage clairement de cet affrontement. Faire croire aux gens que par la seule puissance de leur bulletin de vote, ils vont changer la face du monde, que les banquiers vont venir docilement déposer aux pieds des vainqueurs de la consultation électorale leurs privilèges et leurs coffres-forts et qu'ainsi sera abattu un système inique, parfaitement rôdé, puissamment armé, doté d'une police à son entière discrétion, participe de l’escroquerie pure et simple.

Tellement pure et simple qu'elle en est grotesque.

Quand intervient la violence historique, les aboyeurs, au mieux, se taisent, au pire, se terrent. Parce que l’histoire démontre que cette violence, dont ils avaient pourtant fait, mais sans jamais la nommer, leur haridelle de fausse bataille, leur éclate au nez sans qu’ils l’aient vu venir et, niant la totalité de l’époque qu’elle se propose de dépasser, les nie en tant qu’éléments à part entière de cette époque. S’ils s’en tirent et restent sur scène, comme c’est souvent le cas, ce n’est qu’au moment du reflux de la violence, par cet art de la récupération de la colère qu’ils connaissent tous et savent manier à merveille.

Personne, à moins d’être un voyou ou un désaxé, ne peut appeler de ses vœux que les hommes s’arment les uns contre les autres et entreprennent de s’égorger. C’est pourquoi les espoirs d’une société humaine où serait reine la seule jouissance d’exister, est un espoir résolument torturé par une douloureuse contradiction. Quand on aime la vie, quand on aime sa vie, cet amour passe, commence même, par un respect chaleureux de la vie des autres.

Respect, qu’hélas, n’ont pas, n’ont jamais eu et n’auront jamais les grands maîtres argentiers de ce monde et tous leurs misérables valets.

Là encore réside toute la difficulté humaine qu’il y a à vouloir parler avec sincérité, aussi bien intellectuelle que viscérale, de la violence historique.

Les hommes qui ne doutent jamais de leurs convictions - intellectuelles, mais aussi sensibles et viscérales - ne sont pas des hommes mais des réservoirs d’idéologie.

Je suis bien, je suis à l’aise, avec certaines de mes idées, de mes visions de l’homme et du monde et pas vraiment convaincu de certaines autres qui, bien que je les sente très vivantes en moi depuis les primes aurores, ne me semblent pas toujours à leur place.

Profondément séduit par la pensée anarchiste dès l’adolescence, puis, un peu plus tard, par ses lumineuses remises à jour situationnistes, celles de Vaneigem bien plus que celles de Debord parce qu’ayant plus directement prise sur le sensible, j’ai parfois l’angoisse d’avoir toujours interprété le monde, ses contradictions et ses coercitions avec un compas réglé sur une théorie.

D’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé.

Ceci étant dit, j’avais trouvé exprimé dans le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations(1967) tout le sentiment du monde que j’exprimais moi-même confusément quant à la vie quotidienne, l’ennui, l’amour, l’amitié, le désir d’affranchissement des aliénations. Ce livre m’avait révélé que mon mal de vivre, que l’on a tendance à prendre adolescent pour une disposition individuelle à un romantisme de bon aloi, était partagé par des milliers de jeunes gens chez lesquels il avait à peu près les mêmes causes et les mêmes effets. Même découverte de ce sentiment dans La Société du spectacle, plus théorique et d’un abord beaucoup plus difficile, puis, des années plus tard, dans Le livre des plaisirs aussi bien que dans le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort, bien après La Véritable scission dans l’internationale situationniste, donc, de 1972.

Mais je viens d’écrire une grosse bêtise en affirmant […] d’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé. Car le nombre d’individus, parmi les pires ennemis de la pensée et de la pratique situationnistes et anarchistes, qui se sont abreuvés à la source tarie du situationnisme, est absolument incalculable et les progrès de plus en plus inhumains du spectacle (soit la représentation de la vie vendue et vécue comme étant la vie elle-même) grand prédateur de l'authenticité de l’existence que nous connaissons aujourd’hui - du moins pour ceux qui savent encore ce que veut dire connaître - sont décrits quasiment mots pour mots dans La Société du spectacle, publié en 1967.

On n’attend pas la révolution comme on attend le car, disait-on. Ben non… Mais s’agissait-il vraiment de révolution ? La révolution n’est-elle pas, d’abord, la mise en pratique individuelle de sa vie en la protégeant autant que faire se peut des grandes obligations sociales d’un monde renversé plutôt qu’un échange de coups de fusil ? Si des millions d’individus se mettaient en devoir de vivre leur vie, leurs désirs, leurs espoirs, tout ce qu’ils portent en eux de profondément personnel, au lieu de se calquer sur une survie prédéfinie par un système dont tout le monde sait, chaque jour un peu plus, qu’il est, à tout point de vue, aussi bien moral qu'intellectuel, entièrement fondé sur le faux, la révolution n’aurait-elle pas les moyens de se dispenser de la violence des canons ?

Les situs ne disaient pas autre chose en écrivant sur les murs : Ne travaillez jamais !

La plaisante injonction, lue à notre époque ne peut l'être qu'en tant qu'erreur. Car la phrase culte de Vaneigem, refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui, a été entendue à sa juste profondeur, telle une bombe à retardement posée dans la cervelle anesthésiée des hommes. Elle a été entendue et les tenants spectaculaires du pouvoir spectaculaire, pour désamorcer la bombe, ont depuis quarante ans érigé la pire des aliénations, le travail, en valeur absolue, incontournable, puissante, unique, sans laquelle l’homme n’est plus un homme capable d’accéder au bonheur de vivre.

Ce qui, par essence, et étymologie même, est antinaturel, contraignant, contraire à l’amour et à la jouissance, est présenté et vécu comme le plus grand des bonheurs. Les luttes sociales, du même coup, ne sont pas des luttes pour l’existence, mais contre l’existence. Et sur la scène spectaculaire où se joue la misère d'un monde, on assiste à un de ses actes les plus grotesques, celui où les esclaves réclament à grands cris le fouet que les maîtres n'ont même plus les moyens de leur donner, tout occupés qu'ils sont à faire fructifier pour eux seuls et autrement les cargaisons engrangées par plus de deux cents ans d'exploitation forcenée de la galère sociale.

C’est tout ce que le monde renversé attendait des hommes pour continuer son renversement sur ce chemin qui, résolument, tourne le dos à la vie et s’en éloigne chaque jour un peu plus.

Avec la bénédiction de tous, maîtres, gardes-chiourmes et esclaves.

Dans de telles conditions, engager sa vie dans la violence historique pour remettre les choses à l’endroit, et ce envers et contre tous, me paraît aujourd’hui relever de la détresse puérile du desesperado.

Il me semble beaucoup plus fructueux de protéger cette vie propre en lui faisant prendre les chemins de traverse et de solitude qui la préservent, jusqu'à son dernier souffle, des affres de la résignation.

Plutôt que de titrer La violence historique, j’aurais sans nul doute été mieux inspiré de parler de violence insurrectionnelle, celle qui intervient quand les contradictions des intérêts sociaux ne peuvent plus trouver résolution que dans l’affrontement direct.

J’étais parti d’une phrase imbécile lue sur Robespierre, donc de la Révolution française et, plus précisément, de la Terreur, dont je demandais - et ce quel que soit le degré d’aversion qu’on puisse éprouver à son égard - qu’elle soit lue avec les yeux de l’époque révolutionnaire, c'est-à-dire le temps des coalitions militaires de toute l’Europe, des menaces d’invasion du territoire par ces coalitions, du soulèvement de la Vendée, de l’entrée en dissidence d’une dizaine de grosses villes, dont Lyon, Nantes et Bordeaux, du manque de farine et de pain et cætera, et non avec les yeux "apaisés", éteints, morts, de la nôtre.

La violence historique ne s’exprime donc évidemment pas que sur des barricades et par le renversement manu militari des pouvoirs en place. Elle s’exprime dans les lâches attentats, les actes individuels, les lois liberticides, la brutalité du système financier, l’iniquité permanente du système économique, la pauvreté du plus grand nombre.

En entamant ce sujet, il m’apparaissait évident que je me situais hors du champ politique tel qu’il est investi depuis l’instauration du suffrage universel, c’est-à-dire par des gens qui ne peuvent que trahir leur discours sitôt leurs fesses installées dans les fauteuils pourris d’une République qui ne l’est pas moins. Ça me semblait évident car je ne m’adresse ni à des naïfs, ni à des militants pour une gestion sociale de la misère. Je m’adresse à des gens qui voient plus loin que le bout de leurs possibilités à terme, à des rêveurs, des poètes, des révoltés, des utopistes, des coléreux, des pour qui le masque du carnaval politique est définitivement tombé et qui réclament néanmoins encore le droit de vivre leur vie et d’émettre des opinions hors du cercle vicieux, mensonger, falsifié, des oppositions traditionnelles gauche, droite, centre et autres labels de la décomposition démocratique qui, depuis plusieurs siècles, ont fourni les preuves de leur vilenie.

Je pense et redis donc que la violence insurrectionnelle est le marque-page du grand livre de l’histoire, que c’est elle qui indique à qui veut bien lire ce livre sans les lunettes de ses intérêts immédiats, de ses peurs et de ses engagements dans la comédie politique, où nous en sommes réellement de la course de l’histoire.

Cette violence ne s’est pas exprimée en France depuis la Commune de Paris, que l’idéal démocratique noya dans le sang, le meurtre, les viols, les exécutions sommaires et de masse, les déportations.

Depuis, n’en déplaise aux démocrates progressistes et aux bobos du bordel médiatique qui se croient à la page parce qu’ils ont cessé de lire le monde, nous n’avons pas avancé d’un pouce et j’en veux pour preuve qu’aucun pouvoir, qu’aucun gouvernant, qu’aucune République, qu’aucun réformateur à la gomme n’a même songé, ne serait-ce qu’à titre symbolique, à débaptiser les avenues, les parcs et les rues des grandes villes qui honorent la mémoire infâme de cet infect boucher que fut Adolph Thiers.

Parce que la dernière grande déroute du peuple est là et que tout le reste s’est construit sur et grâce à cette déroute, avec l’aval de tous les opposants aux divers gouvernements.

D’ailleurs, si j’étais certain de les avoir encore à mon crédit, devant moi, je parierais 20 ans de mon existence que la violence insurrectionnelle, quand elle refera immanquablement surface, trouvera devant elle, pour la conjurer dans le sang, des Thiers issus aussi bien de l'église Copé, Hollande, Mélenchon, Le Pen que de tout autre accapareur de la parole décadente. Toute cette clique de bohémiens à la ramasse se croise, se rencontre et se flagorne aux hasards des couloirs de parlements, des loges maçonniques, des remises de décoration, des commémorations et autres grandes kermesses républicaines.

Je l’ai déjà dit : la violence est incontournable si l‘on veut changer de chapitre. Le reste n'est que tergiversation intéressée à la pérennité du désastre.

Le dilemme est dans le souhaitable ou non de cette violence et je me suis exprimé sur le sujet : Je ne souhaite pas cette violence parce que le sang me dégoûte et m'effraie ! Insoluble dilemme...

Et c’est pourtant parce qu’ils la croient définitivement muselée que les escrocs de la parole politique se croient du même coup autorisés à singer cette violence et à proposer dans leurs discours publicitaires les motifs mêmes sur quoi elle éclatera certainement. Un peu comme des enfants qui jouent avec des allumettes parce qu'ils pensent que le grattoir est mouillé et le soufre vieilli.

Mais, comme dit l’autre, il y a déjà longtemps que je verrai le monde par en-dessous, côté racines des fraisiers.

Alors, j’en parle à mon aise… et il me reste surtout à vivre en dehors des controverses de salon. Profiter de la vie sans avoir à endosser la soutane et le goupillon de causes qui, à force d'être remises aux calendes, ne sont plus que causes de causeurs.

09:19 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture, histoire, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.09.2016

Justice et justiciables

Piégé par un journaliste, Jean Marc Rouillan a écopé d’un an de prison ferme après avoir passé 25 ans de sa vie dans les geôles de l’État de droit !

Piégé par un journaliste, Jean Marc Rouillan a écopé d’un an de prison ferme après avoir passé 25 ans de sa vie dans les geôles de l’État de droit !

Un an de plus pour un mot malheureux, dont il s’est expliqué et qu’il a qualifié lui-même de « pas très malin.»

Mais dans un monde inversé, le mot coûte plus cher que la chose, l’allusion est plus punissable que le fait.

Cahuzac, lui, n’a rien dit de mal. Et l’État lui en sait gré. Il n’a commis que quelques broutilles, un misérable voleur de poules !

Pensez donc : il a détourné des millions, menti, volé, escroqué et, en plus, il avait pour haute charge ministérielle de poursuivre les fraudeurs. Il était le premier flic de France en matière de fraude fiscale.

L’État de droit, reconnaissant en lui un de ses frères, a demandé trois ans, du bout des lèvres.

Trois ans qu’il ne fera pas, soyez-en certains. Appel, cour de cassation pour vice de forme et autres subtilités ; et même si, par mégarde, il devait assumer sa condamnation, il ferait tout au plus un an et demi, remise de peine, bonne conduite, repentir et balablabla…

Rouillan eût-il ainsi accumulé des millions à la barbe du fisc qu'il aurait pris vingt ans ! C'est sûr...

Qui se sent donc aujourd’hui si peu de respect pour lui-même au point de respecter un tel État et sa justice indépendante ?

Indépendante de l’idée que tout honnête homme doit se faire de la justice, oui, là, on est bien d’accord.

09:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, écriture, justice | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.09.2016

Marcel Prout

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quand on se retourne un moment vers les premiers horizons, ils forment une mosaïque de broutilles remarquables, bien à part des grands événements qui nous ont été clairement constitutifs.

Ils sont la mémoire sans la pensée délibérée. L'évocation instinctive.

D’aucuns, récitant alors leur lecture, réelle ou supposée, totale ou partielle, personnelle ou scolaire, de Proust, classeront peut-être ce que j’appelle ici mosaïque de broutilles remarquables, au placard de la fameuse madeleine, grand et incontournable poncif de la culture de lycée.

Il est d’ailleurs étonnant que cette misérable madeleine, par ses odeurs, ses rondeurs, son goût, ses couleurs, soit devenue l’archétype littéraire de la réminiscence du détail et de l’émotion du temps de l’enfance perdue, car, bien avant Proust, et de façon tout aussi pertinente et sensible, bon nombre d’auteurs avaient mis la plume sur la chose.

Dont Maupassant, dans plusieurs de ses contes et nouvelles, notamment En famille, récit dans lequel l’auteur met en scène un homme dont la mère vient de mourir et qui, promenant son chagrin sur les bords de la Seine, retrouve dans les odeurs du soir que dégage le fleuve, toutes les scènes, les détails, les paroles de son enfance, quand il accompagnait la disparue sur les rives d’un mince ruisseau, où elle avait coutume de laver le linge.

Louis Forestier note à ce propos :

« Maupassant offre, ici, l’exemple d’un fait de mémoire involontaire, d’une de ces réminiscences dont on a beaucoup parlé à propos de Proust, oubliant qu’elles n’étaient pas rares auparavant, et jusque chez Rousseau (qu’on se rappelle le « Ah ! voilà de la pervenche » au livre VI des Confessions). »

J’ai relevé avec délectation parce que Proust et ses inconditionnels m’ont toujours passablement énervé, et parce que, depuis toujours, dans la recherche de mon propre temps perdu, je préfère de loin la lecture de Maupassant ou de Rousseau à celle du p’tit Marcel.

Question tout à fait personnelle, intime, mais, au risque de faire preuve d'une coupable immodestie, j’affirmerai cependant que déclarer ne pas se pâmer d’admiration devant Proust ou devant tout autre incontournable icône du panthéon, participe d’une certaine prise de risque.

10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.09.2016

Travail dominical

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.

Les paysans appelaient ce phénomène «des sorcières» et affirmaient qu’il était annonciateur d’une sécheresse durable. Je n'ai évidemment jamais su si cette théorie de l’observation était infaillible, mais je sais qu’elle s’était pleinement vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles riveraines de la rivière, jaunes comme le sable des dunes océanes.

Mon voisin était allé ce dimanche-là, tout inquiet dans ses atours dominicaux, pantalon à plis, chemisette blanche, se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet.

Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce satané vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol, pour le plus grand bonheur des mulots et des corneilles. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou en différerait le battage.

Car il était comme ça mon bon et placide voisin : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, faisant mine de musarder, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches pour bien faire montre de ce qu’il n’avait pas d’outil, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre.

C’est-à-dire que sa morale devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans se baisser et que ce qui se faisait avec le cerveau, ça n’était pas du labeur mais de l’occupation.

Tout môme alors, j'avais longuement médité sur l’hypocrite sagesse de mon débonnaire voisin. Et j’en étais arrivé à cette navrante et tenace conclusion que pour ne pas travailler du tout, pour faire de ma vie un immense dimanche, il m'allait falloir beaucoup faire marcher mon cerveau.

11:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.09.2016

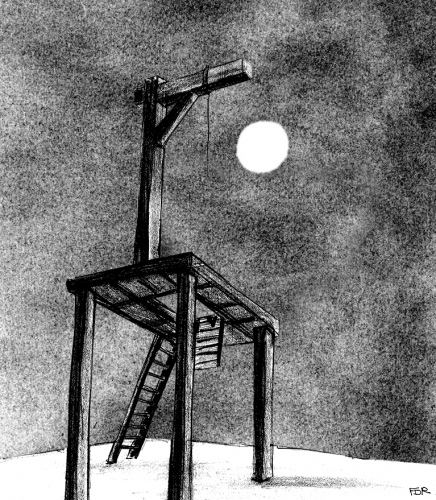

Ballade pour des pendus

Imaginez un pendu qui, juste avant que le nœud fatal ne lui brise le souffle, se plaint du chêne à la branche duquel il est accroché et non des juges qui l’ont condamné.

Imaginez un pendu qui, juste avant que le nœud fatal ne lui brise le souffle, se plaint du chêne à la branche duquel il est accroché et non des juges qui l’ont condamné.

Imaginez cette scène un peu « Villonesque » et vous aurez, selon moi, une vision globale du monde de ce début du XXIe siècle.

Tous les maux nous accablent. Nous sommes au bord de l’apoplexie, nous sommes pendus haut et court et nous vitupérons contre les changements climatiques qui nous étouffent, les musulmans qui nous assassinent, le travail qui manque ou, s’il ne manque pas, est payé avec des queues de cerises, contre l’amour qui fout l’camp, la littérature et les arts qui intéressent et éduquent de moins en moins de monde, les hommes et les femmes politiques qui mentent, trichent, fraudent, manipulent, j’en passe, j’en passe et j’en repasse encore…

Comment survivre dans un tel chaos ? L’athée le plus honnête, le chrétien le plus pur, le musulman le plus pacifique, le prolo le plus résigné, l’amant le plus sincère, tous s’accusent de leurs maux et versent, par ignorance atavique, dans la haine de proximité.

Et pendant ce temps-là, ceux qui nous ont réellement condamnés, ceux qui nous ont passé la corde au cou, continuent de se remplir les poches, de boursicoter et de faire la pluie et le beau temps sur les sacro-saints marchés, lesquels, in fine, règlent et conditionnent nos existences.

Ceux-là, gros cons capitalistes, financiers de la mondialisation, affameurs des peuples, marchands d’armes et de pétrole, sont les seuls contre lesquels nous devrions tourner notre haine, qu’ils soient arabes, européens, juifs, athées, musulmans ou bons chrétiens.

Sans eux, pour qui le chaos est une tirelire exponentielle, les hommes ne perdraient pas leur dignité à se haïr sur des considérations ethniques, politiques ou religieuses.

Sans eux, la politique serait faite par des gens autres que ces pantins désarticulés qu’ils tiennent entre leurs griffes, sans ces péronnelles insignifiantes arrivées au pinacle par la vertu dont ne sait quelle insulte faite à la vertu.

Les pendus que nous sommes devrions assassiner un système, celui de l’argent et de l’économie, et le reste, oui, tout le reste, trouverait du même coup sa solution.

Tant que nous prendrons les épiphénomènes pour les causes, nous sombrerons toujours de plus en plus profondément et nous éloignerons chaque jour un peu plus de notre humaine identité.

Car les vautours qui se gavent de nos cadavres gesticulant au gibet, savent bien que, dispersant les haines pour des causes qui n'en sont pas, ils évitent du même coup d'en être la cible.

15:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.09.2016

L'estaca

Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire l'histoire - l'historique plus exactement - de cette chanson.

Quant à Marc Robine... C'est ICI. Un grand monsieur qui avait su échapper au bordel médiatique.

13:11 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.08.2016

Les fouilles et l'écriture

L’écriture et ses mots sont à l’écrivain ce que la petite truelle et le petit pinceau sont à l’archéologue. Il s'agit de remettre au jour ce qui a été enfoui par les sédiments du temps, faire des débris épars un élément cohérent, qui donne au passé sa dimension et au temps perdu son lyrisme.

L’écriture et ses mots sont à l’écrivain ce que la petite truelle et le petit pinceau sont à l’archéologue. Il s'agit de remettre au jour ce qui a été enfoui par les sédiments du temps, faire des débris épars un élément cohérent, qui donne au passé sa dimension et au temps perdu son lyrisme.

Dans l’exercice de cette synthèse, il faut cependant prendre bien garde de ne rien casser et surtout de ne rien présenter comme étant de l’essentiel, du fondateur exclusif. Le chercheur qui trouvera sur le site d’une villa gallo-romaine, un morceau de fer rongé de rouille qu’il identifiera bientôt comme provenant d’un soc de charrue par exemple, n’en prétendra pas pour autant que les lointains habitants des lieux passaient leur temps à labourer et ne savaient faire que ça. En exhibant sa trouvaille et en la rattachant à une activité particulière, à une époque donnée, à des hommes et à un climat, il plongera plus loin son regard, embrassera tout un horizon et construira tout un monde.

Le bout de ferraille rouillé, rongé par les siècles, est un morceau de clef ouvrant les portes du temps, mais il n’est pas ce temps.

J’écris donc des éléments au fur et à mesure qu’ils se présentent à ma mémoire, le plus souvent par associations d’idées, une image ouvrant d’instinct sur une autre, sans lien apparent. Même en ayant l’air de parler de tout autre chose que de ce j’aurais pu tâter de mon être. Le roman que j’écris actuellement ne parle pas du tout de mon vécu. Dans sa deuxième partie, les personnages de ma fiction évoluent aux lisières de l’immense sylve de Białowieża ; ils ont leur histoire, leurs doutes, leurs croyances, leurs peurs mais ils ne peuvent exister que s’ils me volent quelque chose de mon histoire, de mes doutes, de mes croyances et de mes peurs.

Parce que l’écriture ne s’invente pas tout à fait comme une pure abstraction, elle est de la chair palpable, vivante.

Il m’arrive ainsi de lever les brouillards posés sur les yeux de l’enfant en les mesurant à mon regard adulte, de façon un peu désordonnée, forcément, mais le lecteur, à son tour archéologue puisque mis en présence de traces anciennes, saura reconstituer avec tout ça des paysages doués de paroles et d’acteurs cohérents. Et s’il ne reconstitue pas exactement les mêmes paysages ou les mêmes acteurs que ceux remis sous les feux du présent par mon travail de mémoire, l’importance en est nulle et c'est tant mieux.

En écriture, comme en archéologie, comme en toponymie, comme en géographie descriptive, il faut laisser des chemins individuels ouverts, de petites musses praticables et par où la poésie et l’imagination personnelles pourront voler de leurs propres ailes. Il n’y a pas plus ennuyeux qu’une œuvre où tout est balisé ! Il n’y a pas plus moche en littérature qu’un auteur qui enferme son lecteur, le tient en laisse et l’oblige à le suivre pas à pas.

J'en reviens donc à un court passage (Première partie, chapitre 6) du roman que j'ai actuellement en chantier, une discussion entre un néophyte et une jeune archéologue, car cela vaut pour l'écriture, selon moi :

- [...]

- Si je partageais votre vision des choses, je ne me passionnerais pas à fouiller l’histoire des hommes, à gratter sur les témoignages de leur cheminement. Je ne ferais pas ce métier. Vous comprenez ?

- Trop bien, Maryse.

- Que voulez-vous dire ? Elle sourit, mais eut un petit geste d’agacement.

- Que vous êtes une artiste de la mémoire, que vous savez dater, situer, faire parler des morts ensevelis sous notre terre depuis des millénaires, que vous êtes perfectionniste dans vos approches et vos conclusions, mais que vous ne savez pas penser par-delà ce que vous voyez, savez, croyez et touchez, bref, que vous êtes incapable de bâtir des légendes.

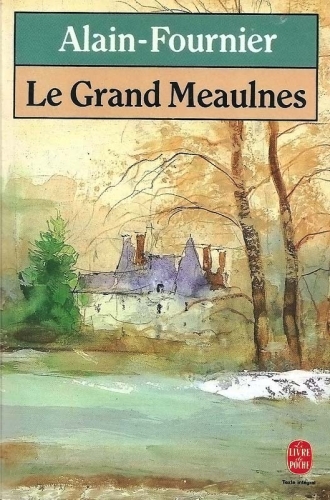

Les chemins creux du Grand Meaulnes, les bois et les rivières, les prairies, le bourg, l’école, le grenier et le vieux manoir de la Fête étrange, nous les avons construits en suivant les yeux portés sur eux par l’écrivain, certes, mais aussi et surtout en suivant nos propres chemins, nos propres prairies, notre propre école et les propres rêveries de notre adolescence. En faisant notre archéologie à nous.

Et c’est bien là toute la magie créatrice d’un livre et, peut-être, un des enjeux majeurs de la littérature.

18:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.08.2016

L'écriture et le Grand Meaulnes

Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.

Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brouillards évanescents, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.

Le roman d’Alain Fournier peut dès lors être relu comme une allégorie d'une certaine écriture.

Cette écriture de soi-même, qui s’attache au passé, produit forcément des erreurs de parallaxe. Aussi restitue-t-elle difficilement l’heure exacte.

Car bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis que j’ai quitté les lieux de mon enfance et j’ai vu, visité, pratiqué, traversé et habité bien d’autres places qui en différaient fondamentalement. Ces lieux sont donc inscrits dans ma mémoire comme des morceaux de préhistoire. Mis en présence de l’orgueilleux présent ou confrontés à des passés moins obsolètes, ils se révèlent presque incompréhensibles.

En tout cas fortement décalés.

Pour vous les dire tels que je les ai vécus, c’est-à-dire directement et sans être l’objet de l’attention minutieuse que requiert l'écriture, il me faudrait abolir ce que j’ai dans la tête d’histoire accumulée, les dire avec les mots d’alors, ceux avec lesquels je les habitais et non avec ceux que j’ai appris par la suite et qui sont ceux que nous apprenons tous pour assumer l’exil des incontournables ailleurs.

Lorsque nous ne faisons plus corps avec les choses primaires.

Nos mots sont recouverts d’alluvions déposées sur eux par l’écoulement de la vie et la conscience qu’on eut de cette lente érosion. Ça s’appelle finalement la langue vivante. Villon, Marot et Rabelais ne nous seront jamais plus accessibles et fraternels que lus dans leur vieux langage. C’est donc une langue intermédiaire qu’il me faudrait. Une langue qui n’aurait pas encore eu à affronter les jungles et les amours, à déjouer les pièges du social, à riposter aux agressions et à mentir pour la survie.

Alors incompréhensibles ou banals vus d’ici, les paysages d’antan, mais de près, quand la question du sens à donner au voyage n’était pas encore explicitement posée, lieu d’apprentissage des chemins creux, des bois et des champs qu’enveloppaient les brumes de l’automne et lieu des premiers bonheurs d’exister sous les étoiles.

Les exigences de vivre viendront après.

Écrire, c’est un peu vouloir tenter la folle et désespérante expérience de vivre deux fois la même chose, comme Le Grand Meaulnes. C’est revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou "l’à peine entrevu" et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps.

Alors, à l’heure où vacille la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche où il faudra tout de même se jeter dans les gouffres anonymes, indéchiffrables et chaotiques de l’océan, ils resurgissent souvent dans mes narrations, mes premiers paysages.

Ils sont la fête étrange dont je tente de retrouver le chemin…

17:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.08.2016

Le rat des champs

Jamais je n’ai su intégrer cette nécessité d’une organisation citadine, d’un quotidien de fourmilière, d’un espace forcément voué à la promiscuité et où la solitude physique - le corps confronté à l’espace disponible - ne peut s’opérer que sur soixante mètres carrés, payés le plus souvent à prix d’or.

Je vous vois déjà froncer le sourcil et soupirer que je m’embarque dans les ruelles éculées de la vieille dichotomie entre la ville et la campagne, que je vais mettre en vis-à-vis une beauté supposée et une laideur non moins supposée, que je vais opposer une poésie des lieux à une autre, les p’tits oiseaux mordorés des buissons aux pigeons merdeux, cacochymes et claudicants des places publiques, le parfum délicat des fleurs à l’odeur épaisse des fumées, l’air pur à la pollution et autres poncifs usés jusqu’à la corde.

Il y a peut-être un peu de tout ça – je n’ai, finalement, rien contre les poncifs - mais là n’est pas l’essentiel.

C’est ici la partie haute de l’iceberg.

D’autant que l’air pur est partout encombré, que les p’tits oiseaux mordorés depuis longtemps victimes de la destruction de leurs buissons se sont faits clochards citadins et, de granivores et d’insectivores, sont, pour beaucoup et suivant en cela l'évolution de l'espèce humaine, passés au stade de poubellivores, et qu’enfin le parfum du lisier n’est guère plus enjôleur que celui des tuyaux d’échappement ou des arrières-cuisines des restaurants huileux.

Mon sentiment serait plutôt organique. Ethnologique. Je suis né et j’ai vécu mes premières années d’illusions dans la campagne profonde des villages de la Vienne. C’est là que, pour la première fois, j’ai eu cette sensation indécise, délicieuse, et qui ne m’a jamais quitté, de la beauté primaire de la vie.

Cette sensation aussi d’une totalité, chacun étant le propriétaire absolu de sa chance de vivre.

Et si je suis alors à la recherche de mon temps perdu et de ma première forêt d’avant les mots pour la dire, c’est encore au milieu des campagnes que je les entends chanter le mieux, derrière tout le vacarme du monde.

Les paysages sont intégrés à mes émotions de vivre, qu’ils soient émaillés d’arbres nonchalants, qu’ils soient vastes champs nus déroulés sous la course du vent, vallons capricieux enroulés au creux des ombres, forêts aux fronts impétueux ou rivières décalquées sur une légère déclivité du terrain.

Les paysages ont des lumières qui indiquent l’heure et des couleurs qui disent les saisons. Ils sont capables de vous dire où vous en êtes. Dans leurs bras, je sais que je tournoie en même temps que le grand mouvement des choses…. Et je peux dès lors m’inscrire dans un projet, une envie, murmurer un échec ou saluer le retour d’un espoir.

Partout en ville je me suis senti à l’extérieur de moi-même, je me suis entendu penser, je me suis regardé marcher en quelque sorte, cherchant à régler ma marche sur la marche d’un monde, n’allant pas à mon pas mais au sien. Car la ville pour moi renferme cet affreux paradoxe de la multitude solitaire. Croiser des centaines et des centaines de gens par jour, gens qui, tout comme moi, ont leurs peurs, leurs espoirs, leurs chagrins, leurs bonheurs, leurs soucis, leurs secrets, leurs insomnies, leurs trahisons, leur sensation du bien, du mal, du laid et du beau, sans même leur dire «bonjour» participe, pour un sauvage de mon acabit, de l’absurdité première sur laquelle viennent se greffer toutes les autres.

Et je n’ai jamais pu me débarrasser tout à fait de cette première consternation : Tout jeune encore, vers cinq ans peut-être, ma mère m’avait conduit très loin, vraiment très loin, à Poitiers, c’est-à-dire à quarante-cinq kilomètres du village.

Il avait fallu se lever bien avant le jour, prendre son bol de lait à la hâte entre hypnose et réalité, aller à pied jusqu’à la Nationale 10, à travers les champs et les bois où dansaient des brouillards ruisselants de lune, attendre le car jaune des Rapides du Poitou, rouler longtemps dans la nuit, traverser des villages endormis, s’y arrêter, voir à travers le large pare-brise du chauffeur poindre enfin la première timidité d’une lueur avant d’être débarqués dans l’autre monde, grouillant de talons hauts et de fines bottines, sur des trottoirs plus larges que mes chemins d’école.

Ma mère me tenait par la main et se frayait un chemin entre tous ces gens empressés et muets. Elle me tirait et je sautillais pour suivre le mouvement et je souffrais d'avoir à tourner partout la tête, à droite, à gauche, derrière, en haut, pour faire exactement ce qu’elle m’avait enseigné et devait être respecté à la lettre sous peine de sévères représailles : dire bonjour madame et bonjour monsieur à chacun et chacune qui croisait mon chemin.

Fortement agacée par mon absurde civilité, elle finit par m’expliquer sans ménagements que la règle première de la politesse ne valait pas quand il y avait tant de monde !

La politesse, le commerce de la courtoisie, dont on me rebattait les oreilles jusqu'au dégoût, n'était donc qu'une question de nombre ! A plus de trois ou quatre, on avait le droit d'ignorer qu'on croisait des gens ; on avait le droit de n'en faire pas plus de cas que s'il se fût agi de pierres, de bouts de bois, de chiffons, de crottes de chien...

Cette affreuse découverte me fit sentir combien j’étais sur une autre planète, dans une sphère étrangère où les règlements n’étaient nullement semblables à ceux qui s’exerçaient au village.

De là à me convaincre que les tabous et les hommes n’y étaient pas les mêmes non plus, il n’y avait qu’un petit pas que je franchis allègrement.