28.11.2017

Les mépris incongrus

Quand l’accordéon de Verchuren se mettait à grésiller dans le vieux poste posé sur le manteau de la cheminée, ma mère montait le son, réglait la station, enjoignait le silence à tout le monde et, fort guillerette, entamait deux ou trois pas de danse… Un air de gaieté printanière s’engouffrait dans la maison, chassant d'un coup tous les ennuis du quotidien.

Quand l’accordéon de Verchuren se mettait à grésiller dans le vieux poste posé sur le manteau de la cheminée, ma mère montait le son, réglait la station, enjoignait le silence à tout le monde et, fort guillerette, entamait deux ou trois pas de danse… Un air de gaieté printanière s’engouffrait dans la maison, chassant d'un coup tous les ennuis du quotidien.

Mieux. Si la valse musette avait des paroles, alors la voix maternelle l’accompagnait de ses trémolos enjoués.

Une inconditionnelle. Le fleuron de sa culture musicale.

Même si ça disait toujours la même chose : des montagnes, des fleurs, des amours jolies, de belles rivières.

Mon frère aîné itou…Toujours, je l'ai vu se trémousser sur un air d’accordéon, ça, c’était de la musique qu’il disait en me toisant et même que les airs de Verchuren, il les jouait sur son harmonica ! Alors ?

Ils sont partis tous les deux… Me reste les souvenirs… De plus en plus présents. Avec parfois au coin du coeur, une goutte humide qui ne dit pas son nom.

Moi, c’était la guitare, d’abord le blues, puis le rock, puis les vraies chansons à texte et la barbe du Che… Verchuren et son accordéon de m...., ma génération les couvrait de son plus puissant mépris. Des faiseurs de bal à papa !

Tout ce qui incitait ma mère à danser faisait forcément partie du vieux monde.

De ce vieux monde éreinté, avachi, qu’il nous fallait abattre… Un monde d'andouilles !

Me reste les souvenirs… De plus en plus présents.

Alors l’autre soir, en farfouillant sur internet, je suis tombé sur André Verchuren, un nom que j’avais presque oublié tant l'eau, depuis, sale ou limpide, a coulé sous mes ponts incertains.

Et tout m’est revenu en bloc, l’enfance, le soleil de mon village, les odeurs des fermes, les copains, mon bonheur de vivre, ma mère, mes frères…

Et j’ai lu…

Un résistant, Verchuren. Un gars qui a 24 ans cachait les parachutistes alliés et qui, dénoncé par un salopard, dut prendre enchaîné un train de la mort pour Dachau.

Un jeune homme qui, malgré tout, ne rabaissa pas son caquet : dans cet enfer de la douleur et du crime, il avait exhorté ses compagnons d‘infortune à chanter La Marseillaise.

Qu’avais-je donc été, moi, à côté ? Avec ma guitare, mes chansons à la con, mon situationnisme, mes petits combats de rue, mes escarmouches, mes résistances ?

Punaise, ce qu’on peut se tromper quand même sur le cours d'une vie !

Et ma mère ? Et mon frère ainé ? Savaient-ils tout ça, eux ?

Je me souviens que ma mère entamait deux ou trois pas de danse… Un air de gaieté printanière s’engouffrait soudain dans la maison et, si la valse musette avait des paroles, alors la voix maternelle l’accompagnait de ses trémolos enjoués.

Chapeau bas, Monsieur Verchuren… Les Justes pardonnent toujours à l'ignorance.

12:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.11.2017

Pour se souvenir

Alors, nous autres, on a toujours préféré les mots. Du moins ceux qui, même lus en silence, parlent haut. «Les incorrigibles mots», que je les appelle. Parce qu’on ne peut, une fois qu’ils sont lancés, leur faire baisser pavillon, comme disait ma mère d’un quidam qu’on ne pouvait pas ramener à la raison. Enfin... A sa raison à elle, plus exactement.

Les ombres et la lumière de la mémoire jouent en trompe-l’œil sur les mots.

Et il me fait toujours un peu tiquer ce mot trompe-l’œil. On y sent comme une sorte de fourberie, une infidélité à ce qui est. Mais bon sang est-ce que tout, et fort heureusement, n’est pas en trompe-l’œil, justement ?

Et qu’en serait-il de l’œil d’un poète s’il n’acceptait d’être trompé en permanence dans sa vision du monde, s’il se faisait moraliste et n’acceptait de voir que du réel ?

Par-delà le réel, est le véritable réel. Sauf pour les obtus et les matérialistes, qui sont souvent les mêmes.

Le trompe-l’œil est l’ami du poète. Sa bouée de sauvetage.

Je vis, vous le savez, sur une terre qui ne m’a pas vu grandir. Qui ignore le jeune plant que je fus. Je m’y suis transplanté. J’essaie d’y prendre racine. Si on n’essaie pas de prendre racine, on meurt. On erre et on habite à l’envers et tout s’étiole de notre feuillage. Même les gens qui n’ont jamais bougé de leur coin savent ça.

Alors quand je dis aux autochtones, mes voisins paysans, qu’il est bien beau notre village sous sa neige qui le réduit au silence et l’aplatit face contre terre, ils ne le voient pas de cet œil.

Un œil qui refuse de se laisser tromper. Un œil sûr de sa rétine. Un œil adulte.

Ils frémissent du sourcil – qu’ils ont d’ordinaire fort velu -, haussent les épaules, penchent la tête de côté et reniflent. Exactement comme les maraîchins dubitatifs et goguenards de chez moi, quand je leur disais que le marais à bian* était magnifique, comme le fantôme de l’Océan resurgi des labours et des prairies.

Car la neige, pour mon paysan d’ici, c’est beau, d’accord, mais pour Wigilia** et Boże Narodzenie. **

De cet élément qui les accable, ils ont fait une légende enveloppée d’immaculé.

La légende une fois estompée, Dieu étant né, dûment adoré et cadré dans son destin de Dieu, ils parlent de la neige en białe gówno. La merde blanche.

Ils laissent tomber le trompe-l’œil auquel, un court instant seulement, ils s’étaient abandonnés.

* Inondé

** La Veille (jour du réveillon)

*** Noël

14:28 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.11.2017

Facéties des langues

Nous sommes des êtres bien sérieux avec la langue : grammaire, étymologie, histoire des tournures, écriture stylisée, figures de style chères aux métalinguistes, etc.

Nous sommes des êtres bien sérieux avec la langue : grammaire, étymologie, histoire des tournures, écriture stylisée, figures de style chères aux métalinguistes, etc.

Comme en toponymie, j'aime cependant me permettre de temps à autres des rapprochements intempestifs et pratiquer des entorses fantaisistes. Faire parler le réel par-delà "l'établi", le ramener à moi seul, à ma propre histoire, au détriment de la vérité pure.

Jouer avec le hasard et la tonalité des mots.

Ainsi en va t-il pour le haricot. Le légume. Pas le vert, mais le blanc, le flageolet, Rognon d'Oise ou autres Pont l'Abbé. Bref, la mojette, celle que Rabelais, par la voix de Panurge, accuse de rendre le carême encore plus déplaisant.

C'était le plat avec un grand P - si j'ose - de mes étés d'adolescent passés dans les fermes aux divers travaux des champs, pour quelques francs à boire sans retenue au bal du samedi soir suivant.

Quand il n'y avait pas de mojettes au menu, il y avait des pommes de terre. Et vice-versa.

Ça limitait considérablement les horizons de l'apprentissage des papilles.

Par un doux euphémisme allégorique, le paysan nommait, en ricanant comme un benêt, le précieux légume "les musiciens", en évocation des flatulences qu'il provoque, frappées là-bas comme partout ailleurs d'un fort tabou social.

- Tu reprends des musiciens, gamin ?

Or il se trouve qu'en Polonais, le facétieux féculent se dit fasola.

Carrément une demi-gamme.

Comme quoi les mots, s'ils restent de la conscience parlée, sont parfois, avec un peu d'imagination, du pur et plaisant hasard.

14:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.11.2017

Kościeniewicze

Dans la lecture des lieux, lecture de promeneur, s’arrêter c’est aller beaucoup plus loin que si on filait son chemin.

Dans la lecture des lieux, lecture de promeneur, s’arrêter c’est aller beaucoup plus loin que si on filait son chemin.

La conversation s’engage alors dans toutes les langues et partout.

Traversant les pays, nous traverserons leur histoire et leurs histoires. A l’autre bout de l’Europe, à l’est de la Pologne, des villages aux maisons de bois sont tapis sous les neiges. Champ de batailles de l’Europe en délire, porte des vastes Russies, région meurtrie par les guerres et la botte de bourreaux successifs, qu’ils fussent Autrichiens, Prussiens, Russes ou, en remontant plus loin jusqu’au milieu du XVIIe, Suédois.

L’entrée des villages silencieux est d’abord signifiée par la silhouette grise d’un hameau surplombé d’un clocher. Puis, sur fond vert, vient le nom aux consonances difficiles.

La plaine est endormie et les rues sont vides. Des arbres austères jalonnent le chemin qui va le long des maisonnettes. Nous sommes le onze novembre et nous lisons : Kościeniewicze.

Un long nom qu’il faut disséquer si l’on veut pénétrer les drames de la mémoire. Kości, les os, nie, non, wie, sait, cze (czyje), à qui.

Les os on ne sait de qui…

Et à la sortie du village, voie sans issue, là où le vent s’engouffre sur la plaine à l’horizon fermé par les bois de pins, un tertre abandonné des hommes est enseveli sous l’herbe galopante de l’été comme sous les neiges de l’hiver.

Une croix en pierre, grossière, démolie, chancelante, y indique une sépulture.

C’est que les champs qui se déroulent alentour ont été le théâtre d’un effroyable massacre. Jonchés de débris humains à l’heure de poser les fusils pour tâcher de reprendre la charrue. On ne peut y promener son regard sans voir ces os décharnés, éparpillés sur la terre.

A qui tous ces os ? Russes ? Ukrainiens ? Polonais ? Autrichiens ? Prussiens ?

A tous, mêlés dans l’horreur absurde des cataclysmes. Regroupés ici, jetés pêle-mêle sous ce tertre qu’aucune mémoire ne vient plus saluer, les squelettes des soldats inconnus, squelettes sans cause et sans drapeau, sont là.

Je vais à les os on ne sait de qui…. J’habite à les os on ne sait de qui... Je suis né à Les os on ne sait de qui..

Tant que ce nom s’inscrira sur une carte, tant que des gens seront obligés de le prononcer pour se situer, ces jeunes hommes massacrés, humiliés par l’anonymat, apatrides volatilisés dans l’horreur d’un charnier, ne nous quitteront pas totalement. Nous saurons que nous ne savons pas à qui sont les os.

Mais, au moins, nous saurons qu’ils sont et où ils sont.

Nous sommes bien dans l’oxymore d’une éternité temporelle. Le moment des faits et celui où nous en prenons connaissance en lisant un nom qui force notre investigation, s’effleurent, se juxtaposent, se confondent et en même temps, c’est ce que nous appelons la mémoire, ils sont dissociés par le temps qui s’est écoulé entre eux.

Nous ne nous souvenons que du passé. C’est une erreur de parallaxe. Nous avons bougé, mais pas l’objet de notre pensée. Car on ne peut se souvenir qu’au présent et ce n’est pas cet objet de la mémoire lui-même qui est attrayant, pathétique et humain mais l’activité de cette mémoire dans sa réalité, dans son actualité. Sans quoi il n’y aurait ni douleur, ni plaisir à évoquer et le mot nostalgie, nostos le retour et algos la souffrance, n’existerait pas.

C’est pourquoi en poésie toponymique, un fait avéré a le droit d’engendrer moult interprétations, c’est dire moult sensibilités au présent composé.

Tout comme telle vision du monde donne naissance à tel poème.

11:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.11.2017

L'île aux parfums ?

On n’est jamais de passage quand on remonte le temps et il ne s’agit pas d’aller plus vite que la lumière, mais aussi vite que les mots.

On n’est jamais de passage quand on remonte le temps et il ne s’agit pas d’aller plus vite que la lumière, mais aussi vite que les mots.

Là-bas, par exemple, quand la mer fouette d’écume les rochers mugissant et qu’il fait froid sous le ciel gris. Le vent du nord prend l’île en enfilade, par le bout, l’enfourche, la chevauche, la traverse et les bois noueux des chênes verts se courbent sous la puissante haleine des embruns.

Oléron, plate bande de terre jetée sur la nappe océane et qu’on dit, qu’on murmure plutôt, sujette aux instabilités des plaques, en dessous. Car parfois Oléron se trémousse et les vieux placards dans les fermes sont pris de craquements sournois.

C’est toujours la nuit.

Les buffets ouvrent leurs portes disjointes, l’habitant se tapit sous sa couette, la remonte plus haut sur son nez et il entend bien, là-bas sur la plage, les cabanes des ostréiculteurs, bariolées comme les roulottes des bohémiens, qui frémissent tout à coup et qui ont peur et qui se plaignent.

Un jour, une nuit plutôt, elle sombrera dans des gouffres aux profondeurs abyssales, effrayantes de ténèbres, en enfer, Oléron.

Chassiron veille pourtant sur un océan tout vide. Aucun mât sur l’horizon creusé par la houle. Aucune âme à venir sauver que les tempêtes auraient fourvoyée jusqu’aux rochers. Alors Chassiron promène son œil morne sur la désolation solitaire de la houle.

Derrière lui, dans un dédale de venelles, les fleurs jaunes de février pavoisent en un moutonneux bouquet. Le déalbata fait la fête. Tempête ou pas tempête, c’est la position des étoiles qui donne l’heure et l’heure est venue d’inonder l’île des parfums qui ne craignent ni la mer ni ses souffles salés. L’arbre baigne sa racine dans des dunes de sable et on dirait tant la fleur est dorée que les cristaux de ce sable lumineux sont remontés discrètement jusqu’à la branche.

Mimosa, ça sonne comme une rivière qui coulerait en Espagne et ça gesticule aussi comme un mime. Le mime osa. L’arbre est un histrion qui donne l’illusion, qui fait croire aux douceurs du printemps. Au cœur même de l’hiver.

D’ailleurs, sa feuille en fines dentelles garde sa couleur de velours en toutes saisons.

Ici la poésie est libre, non assujettie à l’assonance. Dans toutes les langues, Oléron rime avec mimosa. Pas avec rond. Jamais. Car l’île est allongée, elle s’étire Nord-ouest, Sud-est, disgracieuse en son milieu avec un gros ventre qu’on dirait rempli de poissons frais. Elle n’est pas ronde sinon on eût pu dire qu’elle avait été baptisée par des païens patoisant. Olé rond, c’est rond. Si olé rond, olé pas carré, dit le paysan charentais quand il veut faire aboutir une évidence qui lui paraît indiscutable ou faire exécuter une décision qu’il juge irrévocable.

Non, ça ne lui colle pas à la côte, ce baptême-là. Il faut chercher plus loin, dans les arômes des parfums généreux. Dans les branches du mimosa. Eussions-nous été des inconditionnels de la versification, que la rime eût été riche, accouplant Oléron et jaune citron.

Mais l’odorat l’a emporté sur la vue. Insula olerum, l’île aux parfums. Oui, le mimosa lui colle mieux à la peau. Olerum. L’île n’est plus qu’une senteur sous les frimas en pluie de février.

C’est un beau nom, une belle histoire de Latins.

D’aucuns en prennent ombrage. Olé pas tcheu, c’est pas ça. L’histoire est trop embaumée et, bourrant sa pipe, le vieux pêcheur, pantalon et veste bleus, hausse les épaules, franchement goguenard.

Je vais vous le dire, moué. C’est que l’Oléronnais a de la graine de voyou dans les veines, alors il enjôle, il parfume. Apocryphe, qu’il est. Car des fortunes ont été ici construites sur le crime. Autfoué. Quand de fiers galions sillonnaient la côte, leurs cales regorgeant de richesses venues d’îles plus lointaines, aux antipodes de la machine ronde.

A Chaucres, au bout de l’île, là où la côte est hérissée de rochers pointus comme des dagues, aiguisés comme des couteaux flamboyants, guettaient les naufrageurs. Des feux s’allumaient dans la nuit tempétueuse qui guidaient des capitaines en perdition et les bateaux venaient s’éventrer là en un fracas pervers, abandonnant aux hordes de pillards leur cargaison de trésors.

L’île au parfum ? Allons, allons ! L’île aux larrons, voilà la vérité. Et voilà comment dans la marine, de capitaines en capitaines, d’armateurs en armateurs, de matelots en matelots, on avait pointé ce coin de l’océan où venaient brutalement s’échouer, sur la foi de signaux assassins, les plus habiles coureurs des mers. L’île aux larrons.

Olé rond, olerum, aux larrons…En tous cas, Oléron veut nous dire des choses.

Le monde que nous traversons, et qui nous traverse, le monde et ses lieux, sont muets si nous ne leur parlons pas.

Nous nous y promenons alors comme en terre étrangère, en juif errant, en orphelin et en âme damnée si nous ne tentons pas de remonter jusqu’à leurs fantômes, qu’ils soient parfums ou larrons. Mais si nous engageons la conversation, si nous tentons de lire le paysage des mots, les géographies, qu’on a tant accusées de n’être qu’au service de la guerre, sont des poésies.

Le livre fourmille de pages. Des pages qui disent ceci ou racontent cela, parfois le contraire de la précédente. On ne sait pas. Les suites d’erreurs font partie de l’histoire qui jamais n’est lue que par un seul oeil. La pâle sagesse des vérités, la froideur des certitudes, n’ont pas droit de cité ici. Nous sommes dans la chaleur du doute et la délectation de l’interprétation, tantôt dans l’imaginaire, tantôt dans l’histoire, tantôt dans la fantaisie, tantôt dans le drame, tantôt dans la liesse, tantôt sur le haut fait, tantôt sur le fait divers.

Dans tous les cas cependant, nous sommes dans la mémoire et en disant le nom de baptême d’un lieu, on en fait un lieu dit. Un lieu qu’on peut dire et pas seulement d’un simple vocable. On le sort des angoisses de l’oubli et du hasard de l’anonymat. On brandit son passé à la barbe du présent. On se fait son biographe, on lui tend la main, on le touche, on secoue son lourd manteau et ses maisons alignées en une longue rue grise deviennent bien autre chose que des maisons alignées en une longue rue grise.

Chez Bonclou et autres toponymes

09:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.11.2017

Des villages et des moines

Me promenant, randonnant ou même partant vers de plus lointains voyages, je n’aime pas emprunter sur le retour le chemin de l'aller.

Me promenant, randonnant ou même partant vers de plus lointains voyages, je n’aime pas emprunter sur le retour le chemin de l'aller.

La boucle est un périple, l’aller-retour un trajet de chemin de fer.

Même quand je reviens en France, je prends, soit la route du nord par Varsovie, Berlin, Hanovre, Paris, soit celle du sud par Les Sudètes, Prague, Nuremberg, Strasbourg...

Mon imagination de lecteur de villages court ainsi où ont couru mes pas. Des bords de l’Océan à l’autre bout du continent, d’ouest en est. J’ai parcouru des yeux ces villages et ces lieux-dits comme un livre écrit par des toits, des chemins, des nuages et des arbres. Tant et si bien que la lecture dépend pour beaucoup de la position du soleil dans le ciel, quotidienne ou annuelle, de la direction d’où je viens, de ce qui m'a conduit là et du sens que je donne à mon voyage.

Car un lieu nommé vous parlera autrement selon que vous y soyez par hasard, que vous l’ayez préalablement choisi ou que vous vous proposiez ou non d’y séjourner.

Combien de temps importe peu. Seul le touriste, son budget et sa note d’hôtel savent la durée d’une villégiature.

Un voyageur jamais

Et je suis tombé au bout de ma course sur une rivière infranchissable.

Une large rivière qu’on dit comme la dernière en Europe à n’être point apprivoisée, domptée et régulée. Une rivière sauvagement belle avec des remous tels que vingt-sept pays rassemblés sont tombés d’accord pour en faire leur frontière commune.

Sur l’autre berge, si l’on venait à dépasser ces remous intrépides, la Russie blanche exigerait manu militari que l’on montrât aussitôt patte de même couleur.

Grise et bleue, la rivière semble s’ouvrir l'hiver un passage dans l’épaisseur des champs de neige. Son berceau est ukrainien, elle s’écoule vers le Nord et, après une balade de huit cents kilomètres, elle abandonne au nord de Varsovie son nom à la Vistule, qui se charge alors de porter ses eaux, ses poissons et ses rêveries jusqu’à la froide Baltique.

Des moines orthodoxes, leur longue barbe en broussailles et toujours marmonnant, y prélèvent la friture de leurs repas. Ils sont d’habiles pêcheurs. Ils sont aussi d’une hospitalité sans ambages et savent rire, plaisanter et parler de tout.

Je ne trouve pas chez ces moines orthodoxes la sévérité austère dont aiment faire montre les catholiques.

Mais c'est peut-être parce que je suis un étranger et que la religion orthodoxe participe alors d'un exotisme.

Les anachorètes se sont installés dans un méandre retiré de la rivière et quand des montagnes lointaines fondent les neiges en même temps que celles des champs et des bois alentour, alors l’eau à perte de vue encercle et isole encore un peu plus leur mystique phalanstère.

Au loin, vers le nord, l’imposante silhouette d’une basilique toute blanche ferme le ciel. On dirait qu'elle interdit aux prières gréco-latines de pénétrer plus avant dans le continent.

10:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.10.2017

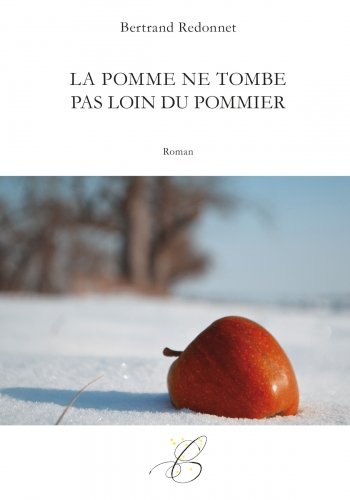

On cause de la pomme et de son pommier

Pan Feuilly vient de croquer mon livre et de s’en faire l’écho ici, sur son blog Marche romane.

Pan Feuilly vient de croquer mon livre et de s’en faire l’écho ici, sur son blog Marche romane.

Qu’il en soit vivement remercié

Depuis dix ans maintenant, lui et moi nous lisons.

Nous nous lisons, devrais-je écrire pour plus de clarté grammaticale, mais ce n’est pas beau à l’oreille silencieuse d’un lecteur… En tout cas pas à la mienne.

Bref, nous sommes des amis.

D‘aucuns penseront alors : oui, d‘accord, mais c’est là de l’entre-soi, du copinage, de la critique de complaisance.

On peut dire comme ça. Mais on devrait surtout dire que, petits auteurs que nous sommes, nous n’avons point l’heur de fricoter avec les grands et les moyens médias, que nous ne connaissons ni Onfray le philosophe vedette, ni Moix le méchant névrosé, ni le nostalgique Zemmour, ni le sympathique Naulleau, ni tout autre personnage chroniqueur portant loin la parole de l’écrit, et que nous sommes dès lors bien contraints de nous auto-publiciter.

Nous ne prétendons cependant pas forcément au talent. Nous disons simplement - et ce n’est pas rien - que l’occasion ne nous est guère donnée de prendre à témoin le grand public pour qu’il juge lui-même si nous sommes de lamentables grimauds ou de vrais écrivains.

Et nous sommes des milliers dans ce cas.

En nous fermant le bec, on gagne alors un temps fou pour promouvoir « les élus du sérail », qu’ils nous arrivent parfois de lire et dont nous pouvons dire alors, pour une bonne part d’entre eux, que nous leur sommes supérieurs à bien des égards…

Ceci étant dit, avec une pointe de dépit quand même mais aussi un soupçon de jubilation, je remercie ici publiquement Loïc Jouaud, qui préside aux destinées des Editions Cédalion.

Je le remercie pour le travail de diffusion qu’il fournit, sillonnant sans relâche les routes pour déposer en librairie, démarcher, faire connaître.

Il me disait ce matin encore : vous êtes dans la plus grande librairie de Tours "La boite à livres" et à Amboise "C'est la faute à Voltaire".

Je sais qu’il y a des tourangeaux parmi les lecteurs de L’Exil des mots. Cette nouvelle leur fera plaisir,du moins l’espèré-je.

Là encore les fâcheux et les fâcheuses, avec leur manie de donner un avis sur tout ce qu’ils ne connaissent pas vraiment, vont dire : Ben ! quoi de plus normal pour un éditeur que de distribuer son livre ?

Juste un mot de réponse : si les petits éditeurs comme Loïc Jouaud avaient les moyens de se payer un distributeur en abandonnant au passage 33 pour cent de leur chiffre, sans doute le feraient-ils.

Dont acte.

13:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.10.2017

Des paysages et des hommes

L’automne flamboie.

L’automne flamboie.

Le jaune des bouleaux, le vert des pins et le rouge des chênes se disputent la vedette. Une huile au couteau. Une palette épaisse et si rude qu’il faut prendre du recul, sortir un peu de soi pour en goûter tout le langage. Pas comme cette aquarelle subtile de nos rivages où les vapeurs océanes diluent les couleurs et liquéfient la lumière qui ruisselle dans l’espace vide d’entre les choses, mais aussi sur ces choses elles-mêmes et sur nous-mêmes. Les paysages de bords de mer fusionnent le spectateur et le spectacle dans un même flux réfléchissant le monde.

Les paysages continentaux, eux, sont plus extérieurs, modelés par la terre et par une intelligence rustique entre les arbres. Le bouleau est un pionnier. Il arrive le premier au gré d’une saute septentrionale du vent et il dit que c’est là qu’il faut planter une forêt, que le sol est riche et que le sable est assez stable. Le Polonais est un forestier. Il sait lire entre les troncs. Il souscrit aux indications du bouleau et plante là les pins qui feront des maisons, des granges, des fermes et des clôtures.

Les forêts de l’est sont les gisements des bâtisseurs.

Le chêne rouge cependant a observé tout ce manège. C’est un erratique, un apatride, on ne veut pas trop de lui ici, trop lent, beaucoup trop flâneur dans sa croissance. Alors il s’incruste, passager clandestin des essaimages, magistral parasite des sylvicultures, arbre de proie.

Tout ce muet panachage de l’éclaireur du nord, du pin de construction et du bel intrus sans papiers, accompagne de lumière la route où cahote un cheval.

Il est attelé à une sorte de carriole étroite tout en longueur, avec deux essieux, celui de l’avant savamment articulé. Deux sacs de blé dur y bringuebalent. Ils s’y promènent exactement. Derrière la carriole, piaffe le Renault flambant tout neuf d’une société ouverte au soleil couchant, quarante tonnes en route vers la construction des paysages nouveaux, un demandeur d’autoroutes, un qui n’aura que faire de la lecture des bouleaux.

Car les époques ici se côtoient sans s’agresser, ne se poussent pas du coude, se superposent comme les sédiments, se font des signes, sans moquerie, sans marque de supériorité et sans dédain. On sait bien que tout ça, ça va, d’accord, mais que ça peut venir aussi et on a l’air de penser qu’on ne sait pas trop bien qui, du cheval remorquant ses deux sacs de blé ou du Renault tractant ses quarante tonnes, est finalement à contretemps.

Les champs sont immobiles. On dirait que personne ne vient les éventrer et les bousculer dans leur torpeur. Ils sont comme des trapèzes, et c’est pas pratique, un trapèze. Ils sont aussi comme des triangles, ça a des angles aigus difficiles à entretenir, les triangles. A des quadrilatères difformes et sans angles droits, qu’ils ressemblent parfois. Rarement, très rarement, ils sont ces rectangles pragmatiques des grandes cultures de l’ouest et qui, vus d’avion, dessinent si bien la terre en un jardin impeccablement entretenu.

Un jardin à la française.

19:29 Publié dans Acompte d'auteur, Statistiques | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.10.2017

Prendre le monde au mot

C’est le premier plaisir du promeneur, trouver son champignon, dans un coin secret déserté des hommes, le chapeau gras et luisant sur un talus moussu et sous un rai humide de fine lumière, comme s’il ne s’était appliqué à pousser là que pour ce chercheur, jusqu’à lui venu.

Le second plaisir est un plaisir de bouche, flatter le palais du fruit de la découverte, le secret de la cuisson étant à la discrétion du seul cueilleur. Un fait du prince.

Le dernier plaisir est de savoir s'arrêter devant les plus beaux, ceux que nous savons être mortels.

Il en va de même pour les mots.

Que seraient-ils si nous ne nous en faisions pas les découvreurs et ne les cuisinions pas selon notre appétit ? Des concepts purs, des produits, des récitations et des leçons, voilà ce qu'ils seraient ! Les mots ne sont plaisirs que s’ils ouvrent sur les paradis à jamais perdus de nos printemps en culottes courtes. Les mots doivent babiller, sentir le lait et le commencement de la grande aventure.

Ils doivent être dits avec la voix lactée.

Ecoutez bien quelqu’un qui parle avec des mots fermés, avec des leçons. Il vous dira des choses intelligentes, raisonnables, indéniables, vérifiables. Mais il ne vous dira jamais de belles choses, qui souffleraient sur l'âme.

Seuls les conteurs et les affabulateurs savent ouvrir les mots sur des horizons perdus. Un jour, ou une nuit, ils diront le mot « mort ». C’est toujours leur dernier mot. Le seul mot fermé. Le seul qui n’admette pas la métaphore.

Mais tant qu’il y a promenade sous les étoiles, nous filons la métaphore.

Une vie c’est d’abord pour moi cette figure de style souveraine dont dépendent toutes les autres et les mots que nous croisons de nos pas, les mots qui désignent nos espaces, sont d’abord des figures de style.

10:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.10.2017

C'est un village et son église

Saint Sauveur.

Saint Sauveur.

Tout le monde sait qui est le Saint Sauveur. Un peu partout sur le sol de France, des hameaux, des villages, des bourgades, des cités sont désignés par l’insigne antonomase, tant on imagine mal un lieu-dit s'adjugeant le nom de Jésus Christ. Il y aurait là comme une forte présomption pour le blasphème.

Chacun de ces Saint Sauveur a cependant dû, pour être sauvé de la confusion, prendre un deuxième nom, comme notre état civil et ses deux, voire trois prénoms, afin que nous ne fussions pas associés, surtout dans des cas extrêmes, avec un homographe.

Saint Sauveur d’Aunis, Luz Saint Sauveur, Saint Sauveur d’Aix en Provence, Saint Sauveur en Puisaye, patrie de Colette, j’en passe et de tout aussi éloquents, la liste est longue. Et il en est un, particulier, qui eût pu se nommer Saint Sauveur en Deux-Sèvres, tout simplement, puisqu'il est construit dans le Bressuirais. Mais il s’y serait déroulée une énigme tellement extravagante que les deux, l'énigme et le village, en sont joliment passés à la postérité toponymique.

Sept cent trente-deux fait partie de ces dates qui se gravent dans nos cerveaux d’écolier et ne s'en effacent plus, on ne saurait trop dire pourquoi.

C’est donc cette année-là que Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers. Plus tard, on étudie plus sérieusement alors on dit les Sarrasins. On situe aussi plus précisément le théâtre des opérations, entre Poitiers et Tours, à Moussais exactement, d’ailleurs nommé depuis lors Moussais-La-Bataille.

Toujours est-il que les armées musulmanes ayant été défaites et leur commandant en chef Abd el Rahman ayant succombé au combat, un important groupe de Sarrasins et leurs familles, fuyards désemparés, s’étaient réfugiés en l’église de ce Saint Sauveur en Deux-Sèvres, à quelque quatre vingts kilomètres à l’ouest du champ de la fatale bataille.

Respectueux du Saint Lieu et des célestes lois qui le protègent de toute violence, les habitants les assiégèrent mais ne les attaquèrent pas. Ils promettaient aussi la vie sauve aux Berbères s’ils leur rendaient incessamment le lieu de leur culte.

Les vaillants guerriers Arabes, voulant faire savoir leur ténacité et leur ferme intention de résister jusqu’au dernier, transmirent un beau soir aux assaillants qu’ils ne se rendraient que s’il y avait du givre aux arbres le lendemain matin.

Or, nous étions au mois de mai. Les habitants reçurent donc le message comme une facétie, du style « quand les poules auront des dents », et donc comme une indéfectible volonté de ne pas abdiquer.

Ils se préparèrent ainsi à tenir un très long siège devant leur église.

Il advint alors ce miracle que le jour se leva sur une campagne toute blanche et que le givre brilla aux branches des arbres, comme autant de petits cristaux ou de poussières d’étoiles miroitant sous les premiers rayons de l’aube.

Hommes de parole et d’honneur, les Sarrasins médusés se rendirent, les assiégeants persuadés qu’il s’agissait là d’une intervention de la Divine Providence et les assiégés accusant sans doute une félonie du hasard.

Hommes de parole et d’honneur itou, les habitants laissèrent la vie sauve aux Sarrasins qui s’éparpillèrent alors avec leur famille sur les territoires alentour, où ils élirent pour la plupart domicile et où, qu’on me pardonne cet épilogue en conte de fée, s’établit aussi leur descendance.

Si vous traversez un jour ce bout de la Gâtine, vous ne pourrez qu’arrêter un moment votre regard sur cette périphrase, Saint-Sauveur-de-givre-en-mai, qu’on dirait avoir été écrite par le langage tout en allégories des Indiens de l’Amérique du nord.

13:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.10.2017

Articles

17:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.10.2017

Un plus un, plus un autre

Les feuilles à l'agonie d’un érable solitaire, jauni, se balançaient dans l’air, tout autour.

Les feuilles à l'agonie d’un érable solitaire, jauni, se balançaient dans l’air, tout autour.

Des feuilles lourdes, imprégnées de brouillard.

C’est toujours comme ça, l’automne. Avec un vent froid, pas encore coupant, juste menaçant et qui pénètre les vêtements. Qui fait frissonner l'intérieur, par anticipation.

Du silence aussi. Seulement ponctué, de loin en loin, par le croassement d'un grand corbeau qu'on ne voit pas, caché derrière des brumes.

Oui, c’est toujours comme ça dans les cimetières de l’automne. Du silence. Pas encore définitif, juste prémonitoire, et qui pénètre l’âme.

Le ciel était gris. Le ciel est toujours gris dans les brouillards d'octobre au-dessus des cimetières.

Devant la tombe recouverte de chrysanthèmes aux vives couleurs, une comme le sang, une comme le soleil, une comme la neige, trois hommes baissaient la tête.

C’est toujours comme ça dans les cimetières de l’automne sous un ciel gris devant une tombe, quand le vent est froid et qu’il y a du silence : des hommes baissent la tête. Pas complètement encore. Juste une inclinaison.

Le croyant priait, tout à sa douleur mêlée d’espoir. Douleur contradictoire, quand la conviction de l'esprit est vaincue par l'affliction du coeur. Il invoquait son Dieu et demandait pardon.

C’est toujours comme ça, quand on a un Dieu : on demande pardon.

Le croyant approximatif, le croyant social, priait aussi, plus ostensiblement que l’autre, et il joignait les gestes à ses murmures, se signait et se re-signait encore avec frénésie. Parfois, sa pensée trop libre s’évadait de son maintien, il songeait qu’il faisait froid, bientôt l'hiver, et que le monde était bien cruel d'avoir mis là son tendre ami… Puis il revenait à ce qu’il savait le mieux faire devant une tombe : il murmurait.

C’est toujours comme ça quand on est approximatif : on murmure. On vit tout, même la mort, en équilibre entre le silence et la parole.

L’athée, lui, ne savait quoi faire de ses mains, de ses pieds, de sa tête, de ce froid, de ce gris, de ce silence, de ces murmures. Son front était baissé, mais avec le secours de la volonté. Il fouillait dans ses poches, trouvait ça inconvenant, tapait du pied, se grondait in petto de n'être point décent, regardait ailleurs des oiseaux qui furetaient sur les allées désertes du cimetière, et revenait sur le nom de son ami gravé dans la pierre, entre deux branches de buis transies.

Il déplorait la fuite du temps. Fuite qui tue. Et cet horrible, cet inconcevable, ce terrifiant plus jamais tournoyait dans son cœur comme tournoyaient dans l’air les feuilles jaunies de l’érable mouillé.

Des larmes ruisselaient le long de ses joues délabrées qui tremblaient.

C’est toujours comme ça quand on est athée : on n’a rien à répondre à l’absurdité des choses.

Alors il arrive que des larmes ruissellent, suivent les rides des joues, mouillent le menton et tombent dans un inconsolable vide.

Celui du mort comme le sien propre.

14:22 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.10.2017

René Guy Cadou

Il y a des mots qui ne sont faits que pour être écoutés, parce qu'ils disent autre chose qu'eux-mêmes.

De bien plus lointain. Qui les efface.

Comme les étoiles effacent le ciel.

20:20 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.09.2017

Le monde m'emmerde et la littérature

C’est bien vrai, ça.

C’est bien vrai, ça.

Je l’aime néanmoins de toute ma vie, ce monde, parce qu’il a le seul mérite qui vaille : il existe et je vis dedans.

C’est la raison pour laquelle j’use à son encontre d’un doux euphémisme : il m’emmerde. Je pourrais tout aussi bien dire : il me fait chier.

Oh, mot malpoli ! Mot tabou ! Mot honni ! Mot que nous employons pourtant à tour de bras, tous les jours, n'importe quand, pour n’importe quoi, voire pour n’importe qui, mais que jamais, jamais - ou si peu - nous n’osons écrire.

Vieux comme le monde, ce vocable directement tiré du latin cacare, est l’orphelin répudié des textes "littéraires", banni par les classiques qui voulaient laver, comme on le sait, plus blanc que n'est le blanc.

Il avait pourtant ses lettres de noblesse dans toute la littérature médiévale et il était aussi l’ami de Rabelais et de Montaigne.

Le tabou est donc assez récent. Nous usons le plus souvent d’une langue épurée dont nous ne savons même pas les origines de la censure.

Même Brassens, après avoir demandé qu'on l'excusât pour avoir employé le mot "enculer" - J’suis désolé d'dire enculer - n’a jamais poussé la provocation langagière jusqu'à mettre les cinq lettres abominées en musique. C’est dire !

Faut-il donc rayer des dictionnaires les noms de Rabelais et de Montaigne ? Je dis cela, parce qu’Alain Rey et Sophie Chantreau*, à propos de chier, relèvent avec malice cette aberration :

« Sa vulgarité l’a fait négliger des dictionnaires usuels, qui passent discrètement sur ses emplois figurés et les locutions qu’il a suscitées. »

Et quelles expressions ! Se faire chier, ça va chier, chier du poivre - belle allégorie du voyou en cavale qui vient de fausser compagnie aux mouchards et aux flics - envoyer chier, chier dans les bottes de quelqu’un... J'en passe et de tout aussi salaces.

Je ne suis pas trop d’accord, en revanche, avec l’explication donnée par les susdits Alain Rey et Sophie Chantreau pour l'expression chier dans les bottes de quelqu'un : ennuyer, importuner quelqu’un, disent-ils.

Dans l’usage que j’en ai eu comme dans celui dont j'ai été témoin, l’expression signifiait, "faire un sale tour à quelqu’un", "lui être déloyal".

Céline a certainement, quelque part, réhabilité le mot. Je ne saurais dire de mémoire, je ne l’ai pas sous les yeux… Je me souviens tout de même avoir plusieurs fois rencontré chez lui le néologisme « chierie».

Rimbaud quant à lui, avec violence, avait réintroduit le tabou :

O justes, nous chierons dans votre ventre de grès !

A part ça, du moins à ma connaissance immédiate, silence radio à tous les étages.

Je ne l’emploie moi-même jamais, sinon oralement comme tout le monde.

Bon, j’arrête de vous faire chier avec ça.

* Dictionnaire des Expressions et Locutions - LE ROBERT - Collection "les usuels"

Image : Philip Seelen

15:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.09.2017

Rencontres

Le ciel s’obstine, soit à pleurnicher, soit à vraiment sangloter. Quelques rapides éclaircies, jaune pale, tentent bien de temps à autres d’essuyer ses larmes. En vain. La déprime règne sur tout l’espace céleste.

Cette grisaille cependant fait le ravissement des cueilleurs de champignons.

Il y en a partout. Des cueilleurs comme des champignons… Les premiers déboulent du moindre sentier herbeux, du moindre routin de sable et, le nez baissé, ils arpentent les sous-bois gorgés d’humidité. Les seconds envahissent jusque sous les tilleuls de ma cour, s’incrustent sous le vieil et bel ormeau, colonisent l’emplacement d’une vieille grange où, l’été, je laisse mon bois sécher.

Et je les vois revenir de leur quête, les ramasseurs ! je les croise au cours de mes balades sur la prairie riveraine, le vent déjà frais sur leur visage enjoué. Leurs paniers sont remplis de beaux bolets, bruns ou rougeâtres, qui luisent grassement et sentent toutes les senteurs des vieux fourrés. On échange quelques mots, non, ils n’ont pas de vers, ils sont jeunes et encore fermes, c’est vraiment une belle météo pour les champignons ! Grzybowa pogoda...

Ils me regardent gentiment, un peu étonnés de ce que, moi, je marche sans panier sous le bras et ne ramasse rien. Que l'air du temps qui passe.

Je me demande s’ils ne se demandent pas pourquoi. Avec bienveillance.

S’ils s’en inquiétaient, je leur dirais qu’il y a trop longtemps que j’ai fait ma révolution néolithique, que c’était loin d’ici, à l’autre bout du continent, et que je ne me souviens plus très bien comment on cueille les champignons.

Mais qu’avec des mots qu’ils ne liront jamais, je saurai raconter à des hommes qu'ils ne verront jamais que je les ai croisés et que nous nous sommes fraternellement salués aux portes de l'automne

Image : Marian Tomkowicz. Merci à lui !

19:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.09.2017

Les maquisards

Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…

Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…

Et la première lettre, le premier mot, bientôt la première phrase d’une idée de projet s’inscrivent à l’écran.

La gestation sera plus ou moins longue. Des mois ? Des années ? La création littéraire n’a pas de lois biologiques qui pourraient la rassurer sur son destin.

De plus, elle compte dans ses poubelles une foule de morts-nés, brouillons inaudibles, fœtus difformes au verbe boiteux.

C’est ce que nous appelons « écrire ». Nous écrivons ! Diantre ! La belle affaire que voilà !

A qui ? Et qui donc nous lira ? Et puis, pour dire quoi ?

Ces jours derniers, une dame me disait par mail gentil : "Ce fut un ravissement de vous lire, monsieur Redonnet." Un monsieur, lui, renchérissait : "Quel régal que votre dernier livre !" Un autre, une autre encore : "Merci pour ces pages trempées dans une écriture que nous pensions définitivement jetée aux orties."

Je les remercie. Je devrais être flatté, content de ma Pomme, peigner fièrement mes moustaches dans le miroir, et me sourire en coin.

En lieu et place, j’en reste songeur.

Parce que si ce que disent ces quelques lecteurs et lectrices est vrai ; s’ils ne sont pas de pauvres fous, dans quel monde me suis-je donc fourvoyé qu’il y en a des milliers et des milliers d’autres qui n’en ont strictement rien à foutre de ce que j’ai pu écrire de la culture Campaniforme, de l’exil, des Soldats maudits et de la grande forêt primaire de Białowieża ?

Et je ne suis pas un cas isolé, loin s'en faut. Tous ceux qui écrivent dignement le savent bien.

En fait, en lisant ces quelques courriers, je comprends que nous avons pris le maquis.

Que nous sommes cachés dans des broussailles épaisses, guettant la survivance.

Pendant qu’autour de nous voltige l’accablante réalité d’une époque qui, sans être ni plus décadente, ni plus sordide, ni plus méchante, ni plus pourrie qu’une autre, n’a tout simplement plus besoin de notre écriture pour se penser, se comprendre et, même, se rêver.

Nous avons pris le maquis à l'envers : nous voudrions occuper une place qui n'est plus à nous depuis fort longtemps et qui est, on ne peut plus légitimement, habitée par d'autres.

Avant d’ouvrir un nouveau fichier et d’y inscrire une première lettre, un premier mot, une première phrase, nous devrions avoir ça à l’esprit.

Mais nous nous en garderons bien, le propre de la folie - et de sa vanité - étant de ne pas tenir compte des réalités.

Illustration : Soldats maudits en Pologne

10:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.09.2017

Tout le monde, il a bien sa pomme qui tombe pas loin du chausson?

Bon, c'est bien...

Bon, c'est bien...

Il vous est aussi loisible d'aller faire un tour du côté d'Onuphrius... Pour un enterrement...

La nouvelle que j'y publie a l'air d'une galéjade... Pourquoi pas, me direz-vous avec juste raison ?

Pourtant elle dit aussi que de ce côté-ci du temps, on compte toujours le temps.

On le sème. Derrière ou devant soi. On en voudrait récolter du bon grain.

On le sème comme, côté face, la semeuse de nos anciennes pièces de 1 franc semait.

Et on est un peu effrayé de ce qu’il ne repousse pas très vite. Le sillon serait-il vierge au creux duquel nous le jetons ?

Ou alors, s’il repousse, ce sont uniquement des limites, toujours des limites.

Car son rôle est de fuir, nous dit le vieil adage depuis la nuit des temps.

Cela dépend pourtant. Cela dépend de la saison. Il y a des saisons où il musarde, d’autres où il trottine, d’autres où il se met à courir et d’autres encore, les dernières, où il s’enfuit littéralement.

Au moindre bruit un peu suspect du cœur ou de la poitrine, il détale et jamais plus ne revient.

Alors, de ce côté-là du temps, on ne compte plus le temps.

15:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.09.2017

La figue tombe toujours assez loin du prunier

Oui, j’ai un peu changé le titre pour ne pas risquer de vous lasser.

Oui, j’ai un peu changé le titre pour ne pas risquer de vous lasser.

Car je sais bien d’expérience qu’un lecteur, ça se lasse assez vite… Pas qu’ça à faire, à la fin !

Bon, mais je voulais quand même dire que mon ami Frédéric Constant, un homme d’une gentillesse et d’une culture littéraire exquises, par ailleurs Directeur de la Médiathèque de l’Institut français de Varsovie, allait commander La poumme qui cheut pas lin dau poumma…

Le livre transitera par Edukator, la librairie française de Cracovie… J’espère qu’il y fera une halte.

Et puis, sans rapport aucun, un homme qui habite en Israël, Jean-David Herschel, a eu la bonne idée d’ouvrir une revue littéraire qui me semble de très louable tenue. Onuphrius.

Je collaborerai à cette revue et vous aurez donc, dimanche 17 septembre, une nouvelle de ma pomme (non, non, pas celle du livre ! l’autre) en ligne.

Jean-David commandera également mon livre.

Pologne, Israël, le voilà donc promis à une carrière internationale, ce livre…

Au moins deux de ses exemplaires… Gageons cependant que ça ne suffira pas !

Il me semble aussi que Jean-David recherche des nouvellistes qui voudraient bien participer et dont le style s'inscrirait quelque peu dans la tradition de la nouvelle française du 19ème siècle.

Alors, si le cœur et la plume vous en disent…

En attendant, je vous signale que La Pomme … etc.… est disponible… voir textes plus bas... etc.

10:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.09.2017

Lectures

En dépit de notre brouille, je lui en sais gré. Et même s’il s’est un peu trompé, c’est vrai que beaucoup de notre écriture est médiatisée par le net, à tel point que je pense que si je n’avais pas suivi son conseil, je n’aurais pas écrit tous ces textes qui aujourd’hui en constituent l’ossature.

Beaucoup, donc, certes. Mais l’essentiel ?

Depuis que L’exil existe, j’ai publié six livres. En dix ans.

Et, quoique j’en aie fait la promo à chaque fois sur ce blog, la plus grosse part de leurs lecteurs n’est pas venue de là. Car si seulement un de mes visiteurs sur deux achetait (et lisait) mes livres-papier, alors ils seraient tirés à nombre respectable d‘exemplaires.

Tout se passe donc comme si, très schématiquement, il y avait des gens qui lisaient des textes courts, rapides, sur les sites, mais pas les livres dans la longueur.

Comme si, en fait, ce n’était pas une écriture qui plaisait, mais une façon de l’offrir.

Avec La Pomme ne tombe pas loin du pommier, je viens pourtant de récidiver, comptant emmener les lecteurs de l’exil vers les pages d’un nouveau livre, comptant les promener côté cour de ma passion d’écrire.

Rien n’est alors moins certain que l‘utilité de cette « démarche ».

J’ai l’impression, grosso modo, de conseiller à Paul d’endosser le costume de Pierre.

Mais je peux aussi me lourdement tromper.

Cela m’arrive assez souvent.

16:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.09.2017

La Pomme est tombée...

Disponible sur commande chez votre libraire, dans certains espaces culturels Leclerc et sur le site de l'éditeur, frais de port offerts, ICI.

*

" [...] eussiez-vous connu mon père que vous seriez aussi interloqué que moi car si je le revois nettement, là-bas chez nous, sur la plaine charentaise, en travailleur débonnaire, avec une fourche, un râteau ou un sarcloir entre les mains ; si je le revois également au cul de ses chevaux tenant fermement les mancherons de la charrue, il m’est impossible de l’imaginer une seconde avec une mitraillette, une grenade, un couteau ou une arme quelconque entre les mains. Non, ça, c’est absolument impossible. Et puis…

Zbyszek s’arrêta tout net et fixa un nœud sur le parquet du sol, les yeux exorbités, l’air parfaitement ahuri. Une image venait brusquement d’enflammer son cerveau et de couper l'évocation. Une image fugace, oubliée. Non. Pas oubliée. Ce n’était même pas un souvenir. C’était un reflet onirique, extérieur, et c’était il y avait bien longtemps… Plus de cinquante ans sans doute. Le môme tenait la main de son papa et tous les deux marchaient allègrement sur les blés en herbe, tout verts, ondulant sous un impalpable souffle du vent de mer. Ils marchaient, heureux, comme quand on marche sur des nuages. Tout à coup, des oiseaux sauvages avaient déboulé de dessous leurs pieds, des perdrix sans doute, des faisans peut-être, en tout cas dans un claquement violent d’ailes effarouchées. L’enfant avait sursauté et jeté un grand cri. Le père avait aussitôt lâché sa main et mis un genou à terre. Un poing plaqué contre sa hanche, l’autre bras légèrement replié et mis en avant, comme tenant quelque chose, il avait hurlé, en polonais, « Salauds ! » et puis « tatatatatatatatata »…

Un fusil mitrailleur. L’incoercible réflexe d’un guerrier. Pas celui d’un chasseur."

*

" [...] Il étendit le bras et montra alors la forêt qui devant eux grossissait, dont on voyait maintenant les premiers grands arbres, leurs ramures courbées sous des amoncellements blancs.

- La mémoire, monsieur, notre mémoire commune, c’est cela… A vous comme à moi, comme à tous les hommes de la plaine européenne. Du haut de ces grands sapins, s’amusa-t-il à parodier, voulant sans doute faire montre de quelque culture ou plutôt établir une complicité de bon aloi avec son passager, ce ne sont pas quarante siècles qui nous contemplent, mais bien quarante millénaires. Dans chaque élément de cette création de Dieu, il y a quelque chose de sacré qui s’impose à notre âme et la fait s’incliner devant les grands mystères du Début.

Au commencement, la terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, dit le Livre... "

10:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.08.2017

Historique anecdote

Je vous livre une anecdote lue dans une revue historique polonaise, "Mòwią wieki", Les siècles racontent.

Je vous livre une anecdote lue dans une revue historique polonaise, "Mòwią wieki", Les siècles racontent.

Les Polonais, qui ont longtemps cru que Napoléon victorieux des empires centraux et du tsar de toutes les Russies serait leur libérateur, vouent malgré tout une grande admiration à l'empereur. Ils sont à son propos friands d’anecdotes.

Celle-ci pourtant dénote, peu glorieuse qu'elle est :

Après qu’il eut donné le signal de la retraite devant Moscou incendié et quasiment vidé de ses habitants, l’empereur vit son armée, délabrée et harcelée par les cosaques, s’effilocher et se traîner lamentablement dans la neige et le froid des vastes plaines de Russie.

Lui, noblesse oblige, avait pris la fuite loin devant tout le monde, avec une petite escorte et sur un traîneau.

Arrivé au Dniepr, il demanda à son guide de s’enquérir s’il y avait beaucoup de déserteurs français qui avaient déjà franchi la rivière.

Et le guide, renseignements pris, de répondre avec déférence :

- Non, Sire, vous êtes le premier.

C'est certainement là l'occasion unique que pourrait avoir un jour Macron de ressembler à Napoléon ! !

16:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.08.2017

Cohérence des contradictions

Depuis mes années de lycée, depuis ma première barbe contestataire, mes premiers livres dits subversifs, la rencontre avec mes premières amours, j’abhorre la vilénie du monde politique alors que rares sont les jours où je ne tiens pas un propos ayant peu ou prou trait à la politique.

J’aime la camaraderie, l’amitié, l’ambiance bon enfant, les tapes fraternelles sur l’épaule, la complicité avec un frère humain… et c’est par amour que je me suis éloigné de trois mille kilomètres de toute possibilité d’amitié.

La vieillesse m'épouvante et je désire ardemment vivre longtemps.

Je ne déteste rien plus que les intrigants et les intrigantes et je m’y intéresse beaucoup parce que, justement, ils m’intriguent.

Quand je rencontre une de mes qualités - j’en ai deux ou trois, pas plus - chez un autre, je la trouve insipide, voire superflue. En matière de qualité, il me faut de l’inédit. Ou alors un défaut remarquable.

Je voue à la chance d’exister un véritable culte, j’éprouve un immense bonheur à vivre ; je salue chaque jour qui se lève en levant les bras au ciel, et j'ai bien failli raccourcir ma vie - presque un an déjà - au motif on ne peut plus débile de faire de la fumée avec des cigarettes.

Je voudrais un monde plus juste, plus humain, plus sensible et lorsque je m’imagine ce monde je me dis que je n’y ferais sans doute pas autre chose que ce que je fais dans celui-ci. Pire. Que je m'y ferais encore plus chier pour n'avoir plus aucune raison de le critiquer.

Quand je me fantasme riche je me vois en train de redistribuer partout mon argent à ceux qui souffrent de son manque. De cela, je suis certain, je le ferais. Je me vois monter une fondation, financer une foule d’initiatives généreuses, aider des malades, financer l'édition de livres de qualité, bref, inverser l’usage courant du fric, le détourner de son cours...

Et il m’arrive d’avoir un geste agacé pour un pauvre bougre dont la main ne me réclame qu’une misérable pièce.

Je suis athée. Athée depuis le début. Enfin, plus exactement, je crois que je suis athée...

Et je pense en même temps que si la mort est véritablement la fin de la vie, alors, forcément, logiquement, intrinsèquement, il est absolument inconcevable que la vie n’ait pas été, elle aussi, la fin de quelque chose.

Parce que nous ne sommes pas qu’une machine montée de toutes pièces, ces pièces-là fussent-elles un spermatozoïde, un ovule et un hasard.

Il faut laisser cela à ceux qui ont fait un dieu du matérialisme réponse-à-tout, bref, il faut laisser cette idée à ceux qui sont dans l'incapacité d'en avoir une.

15:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.08.2017

Le grand mouvement des choses

La rivière, de plus en plus fine, de plus en plus tapie au fond de son lit, scintilla encore un peu sous les premières lueurs de l’aurore, se changea bientôt en un minable ru verdâtre, avant de disparaître, vaincue par l’éclat des zéniths.

Les grands peupliers en agitant leurs feuilles en forme de cœur escortèrent son départ, la menthe sauvage et les herbes folles assiégèrent son lit et des vaches normandes, blanches aux poils hirsutes tavelés de marron, vinrent pâturer son cercueil.

La canicule enflamma bientôt le ciel et fit sur les champs ocre jaune et couleur d’or danser des courants d’air diaphanes. Accablés de touffeur, les bois du Fouilloux perdirent de leur superbe et prirent une teinte poussiéreuse. Les hommes coupèrent la paille, battirent le grain, de grands mouchoirs à carreaux noués autour de leur cou. Ils montèrent au grenier des sacs pesants qu’ils portaient sur leur échine, arc-boutés sur des échelles de fortune, puis, leurs granges rassasiées jusqu’aux charpentes, ils parcoururent, le fusil sur leur hanche appuyé, la plaine en chaume derrière la caille et le pouillard.

Ils éventrèrent à nouveau la terre et déversèrent au sillon les espoirs d’un lointain froment, furetèrent dans les sous-bois pour débusquer la bécasse et les feuilles autour d’eux tourbillonnèrent de toutes les couleurs, tels de silencieux adieux.

Le vent chargé de pluie et de brumes réapparut tout enveloppé de gris, la rivière reconquit peu à peu son lit, gonfla, gronda et recouvrit bientôt tous les prés alentour, les sous-bois des bosquets et les chemins trop bas.

Sur les rivages extrêmes de sa crue, une fine couche de glace miroita comme un diamant brisé, des fumées se couchèrent sur les toits et les hommes, leurs membres fourbus, revinrent s’asseoir au coin des cheminées, moroses, un mégot éteint pendouillant à leurs lèvres attristées.

Ils guettèrent ainsi, longtemps, par-dessus la grisaille obstinée des vieux toits d’écurie, les premiers clins d’œil du grand mouvement des choses et de la fuite circulaire du temps.

Que l'on aime et qui pourtant nous tue.

Extrait de "Les Champs du crépuscule"

14:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.08.2017

La guerre

Du minuscule croisement où il rejoignait la route communale et se mourait ainsi dans le goudron et le gravier éparpillé, le petit chemin de terre longeait la rivière jusqu’à la laiterie coopérative, aux abords de laquelle il rencontrait une autre route goudronnée.

Du minuscule croisement où il rejoignait la route communale et se mourait ainsi dans le goudron et le gravier éparpillé, le petit chemin de terre longeait la rivière jusqu’à la laiterie coopérative, aux abords de laquelle il rencontrait une autre route goudronnée.

Une départementale, cette fois-ci.

Il était donc condamné à n’être qu’un petit trait d’union, insignifiante voie entre deux vraies voies où, déjà, roulaient fièrement quelques automobiles. Lui, il n’avait d’utilité que pour les charrettes et les chevaux, jouant alors leurs derniers rôles.

Cette rivière que le petit chemin accompagnait en épousant ses caprices, le cadastre la nommait, La Bouleure. Mais son nom s’inscrivait aussi sur des pancartes jaunes ceinturées d’un liseré bleu marine, à chaque pont de pierre où une route avait à la franchir ; des pancartes que les chasseurs s’amusaient par ailleurs à cribler, pour voir si leur fusil était bien réglé, s’il portait trop large ou si au contraire il groupait trop.

Et ils riaient gras, les chasseurs, très fiers de leur puissance de feu.

Les impacts du plomb cependant rouillaient sous les intempéries et dessinaient à la longue comme les stigmates d’une mauvaise vérole. Une blessure gangrénée, infamante.

Le petit chemin, lui, n’avait pas de panneaux qui l’eussent baptisé et identifié dans les documents officiels de la commune. Sa carte d’identité n’était que de tradition orale, Le p’tit chemin de la laiterie, puisqu’il conduisait aux odeurs de lait caillé, de fromages en ferments et de jus de beurre. C’était là son horizon final : des travailleurs au cheveu gras, en salopettes blanches et bottes de caoutchouc, toujours pataugeant dans de grandes flaques opalines.

La laiterie coopérative, seule industrie du canton, décalée dans un monde encore essentiellement attelé au sillon d’une charrue.

Le petit chemin n’existait d’ailleurs qu’aux beaux jours. L’hiver, La Bouleure l’effaçait du paysage et en faisait un lit de débauche, un lit adultérin, quand il lui prenait fantaisie, sous les générosités pluvieuses du ciel, de s’éparpiller sur tous les paysages alentour. Des morceaux de bois mort y flottaient à la dérive et au-dessus, en inscrivant sur le ciel de grands cercles inquiets, les vanneaux huppés piaulaient pathétique dans les brumes du soir.

Ce vieux layon était aussi, certains matins, un détour pour éviter le chemin normal des écoliers, quand les bohémiens surgis de la nuit avec leurs yeux noirs étincelants comme ceux des chats harets, campaient sur un petit tertre herbeux de l’autre berge.

Il était alors le trajet de secours pour se rendre au bourg, le sentier pour contourner les couteaux qui pendaient aux ceintures, les haillons d’une marmaille aux gestes brutaux, les feux de camp, les paniers tressés d’osier, les roulottes bariolées, les petits chevaux mouchetés comme ceux des Comanches et le chant des guitares.

Le chemin des couards et des lâches qui passent au large de la différence... Le chemin de la peur de l’autre. De ces chemins que l’histoire emprunte pour tuer, écarter, massacrer, déporter, anéantir.

Mais c’était un ordre.

Les poules renfermées à double tour, les lapins verrouillés dans leurs cases, les outils de jardin remisés, les bicyclettes entravées, les saloirs camouflés dans la maison, les billets des allocations enfouis plus profondément sous la pile de draps, la dernière précaution était enjointe : Prenez ce matin le p’tit chemin de la laiterie !

Nous obéissions et c’est ainsi qu’un jour de novembre le chemin fit de nous des archéologues.

Un vieil orme d’un autre monde, déjà mort, avec un trou telle une grotte à sa base, gémissait là sans douleur entre le ciel et l’eau. C’était un monument, le dernier arbre du chemin, sa borne sauvage avant qu’il ne disparaisse du paysage. La cabourne, qu’on l’appelait, et un matin de l’hiver que nous nous étions approchés de cette béance disgracieuse qui semblait vouloir fouiller de ses ombres impénétrables les entrailles de la terre, nous aperçûmes un chat-huant qui y somnolait. Nous avions d’abord admiré l’oiseau endormi, les yeux mi-clos, et nous avions dévisagé ses petites oreilles emplumées.

Un souffle discret de cette aube grise faisait frémir le poitrail, d‘un blanc immaculé.

Nous étions des enfants.

Nous avons frappé dans nos mains. Le couche-tard s’est soulevé, a lourdement battu ses ailes, a heurté dangereusement la cime des haies d‘en face, comme l’ivrogne abruti par le sommeil de ses inconduites, et il s’est évanoui sous les nuages anonymes.

Alors nous nous sommes approchés plus encore avec cette fascination étrange du chasseur et du chien de meute à vouloir respirer l’endroit même où l’oiseau évanescent s’était reposé, comme s’il eût pu oublier là quelque chose de lui, quelque chose de concret et dont nous nous serions saisis. Agenouillés, nous avons scruté et reniflé la senteur humide de la cabourne, semblable à celle des caves où croupissent les araignées.

Nos yeux comme ceux des fouines se sont peu à peu habitués à l’ombre.

C’est alors que nous avons reculé, épouvantés et en jetant des cris d’orfraie.

C’était étrange, c’était long, c’était rond, c’était rouillé, c’était pointu.

Un obus ! Une bombe ! Une torpille ! Les bohémiens ! Non, les Algériens ! Mais non, c’est les boches ! La guerre ! Putain, la guerre !

La guerre, celle dont on nous rebattait tant les oreilles, avec des Allemands beuglant des ordres et voleurs de chevaux, de vaches, d’œufs et de lait, était de retour.

Nous avons fui. L’enfant, d’instinct, parce qu’il n’est pas encore un homme, fui la guerre jusque dans sa moindre idée.

Mais le soir, à pas feutrés pour ne pas déranger la mort qui dormait là depuis si longtemps, avec des précautions rampantes et muettes d’indiens, nous sommes revenus.

La guerre telle un monstre repu était toujours posée sur la terre noire de la cabourne.

Alors, nous nous sommes peu à peu habitués à cette inquiétante présence d’un passé tumultueux, un passé d’avant nous, fait de feux et de sang et nous avons juré le secret. L’arbre mort avec la mort lovée à ses pieds est devenu notre totem. Chaque fois que nous sommes passés par là, faisant même un détour pour y parvenir, remerciant les bohémiens de venir bivouaquer chez nous, nous sommes venus veiller sur le sommeil du monstre antique.

Et nous n’avons rien dit, meurtris dans notre chair et comme si nous étions des soldats assassins, quand le tranchant luisant d’une hache est venu par un sale matin de printemps réveiller la colère de notre redoutable idole.

Les membres déchiquetés, le cantonnier Gustave s’est éparpillé sur les herbes et du rouge, beaucoup de rouge, s’est répandu sur le blanc et le jaune des pâquerettes et des boutons d’or.

Car même sous les cabournes innocentes où somnolent des chats huants, la guerre ne dort toujours que d’un œil…

14:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.08.2017

Le temps fait beaucoup de choses à l'affaire...

Lorsqu’on croit en avoir terminé avec un manuscrit qu’on destine à l’édition, on l’a relu moult fois avant de se décider, enfin, à le porter chez l'imprimeur, "comme un enfant de chœur porte un saint sacrement."

Lorsqu’on croit en avoir terminé avec un manuscrit qu’on destine à l’édition, on l’a relu moult fois avant de se décider, enfin, à le porter chez l'imprimeur, "comme un enfant de chœur porte un saint sacrement."

Bien sûr. Grammaire, orthographe, musique sémantique des mots, élégance et balancement des phrases, chasse aux orphelines, aux coupures intempestives, recherche des tirets idoines, espaces bien placées, et tout et tout et tout...… On a fouillé partout ; dans tous les coins de l’écriture et on espère présenter un manuscrit à peine perfectible. Ce qui n’est jamais le cas.

Bien sûr itou.

Mais, par modestie, par négligence ou par humilité coupable, on ne se pose pas la question suivante : et si mon livre en venait à passer les épreuves du temps et était lu longtemps, très longtemps après moi, est-ce que ce que j’ai écrit là, ou là, aurait encore le sens que j’entends donner à mes mots ?

Se poser cette question est évidemment la manifestation d'une outrecuidance particulière, car on se place alors dans la perspective du quasi chef-d’œuvre qu’aucune érosion ne saura altérer. Et cela suppose, en plus, d’avoir une vision futuriste des choses … De se relire post mortem.

Cette réflexion toute bête, se nourrit d’un passage d’une nouvelle de Maupassant - Rencontre, Le Gaulois du 26 mai 1882 - où l’auteur ne se place pas du tout dans une dialectique du temps. Ce qu’il dit alors, le plus sérieusement du monde, prend aujourd’hui les allures d’une alerte galéjade :

Qui n’a passé la nuit, les yeux ouverts, dans la petite diligence drelindante des contrées où la vapeur est encore ignorée, à côté d’une jeune femme…

Avec ma tête du XXI siècle, j’ai spontanément cru à une plaisanterie, une moquerie, (du style il n’a pas inventé l’eau chaude), avant de relire la phrase et de la resituer dans son contexte historique.

Alors, gardons-nous bien en 2014 d'écrire, par exemple : des villages reculés où Internet est encore ignoré.

Lus en 2145, nous ferions sans doute rire bien malgré nous de bien - improbables - lecteurs.

09:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.08.2017

La couverture

A un ami de France qui me disait qu'il n'aimait pas trop mon titre - à juste titre peut-être - j'ai répondu en toute bonne foi, comme d'hab', que si, si, c'était là un bon titre.

Car à une époque où on achète beaucoup sur internet et où, quel que soit le site, il faut ajouter au panier, hé ben quoi de plus indiqué qu'une pomme pour ce faire ?

Une poumme, en Deux-Sèvres...

Se fût-il agi de mettre la main au panier, plutôt qu'au portefeuille, que j'aurais choisi un autre titre, ballot ! que je lui ai dit aussi...

Et vlan ! Non mais !

19:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.08.2017

Ceux dont les maisons ont été incendiées

Quand on regarde une carte de la grande forêt primaire, on voit évidemment du vert, du vert, et encore du vert, mais aussi trois petites trouées blanches, à l’Ouest de Białowieża… Trois clairières disposées en pointillés, qui disent trois petits villages : Budy, Teremiski et Pogorzelce.

Quand on regarde une carte de la grande forêt primaire, on voit évidemment du vert, du vert, et encore du vert, mais aussi trois petites trouées blanches, à l’Ouest de Białowieża… Trois clairières disposées en pointillés, qui disent trois petits villages : Budy, Teremiski et Pogorzelce.

Trois villages anciens, entourés des ombres sauvages de la plus vieille sylve d’Europe et qui ont dû jadis être habités par des êtres fort ténébreux.

Budy, la niche, mais aussi, et peut-être surtout, la hutte du charbonnier. Devant la meule. Comme dans les Enfants Jéromine. Teremiski, je ne sais pas. Pogorzelce, en vieux slavon, ceux dont les maisons ont été incendiées…

Et c’est ce village qui, après un autre village des rives océanes, sera au centre de la deuxième partie de mon roman La pomme ne tombe pas loin du pommier.

C’est ici que se nouera un destin.

Mais il y a mieux. Plus étrange, je veux dire.

Quand je l’ai écrit, ce roman, à un moment donné j’avais la carte de la Forêt sous les yeux. Pour bien prendre les distances dans ma tête. Et j’ai décrit une petite ferme cloitrée dans l’ombre, d’où un jeune homme, Władysław Asaniuk, serait parti après que sa famille aurait été massacrée par les bolcheviques en furie et en septembre 1939.

Je l’ai vue dans mon imaginaire, cette ferme ancienne. Aux toits de chaume, de style néolithique. La dernière sur la gauche en allant vers Teremiski, juste avant que ne reprenne la Forêt. Je l’ai décrite et j’y suis allé. Elle était là, avec sa vieille grange adossée à l’antique végétation !

J’en suis tombé sur le cul…

Je l’appelle désormais "la propriété des Asaniuk."

J’y vais souvent, à Pogorzelce. Et dans une autre grange ouverte à tout vent, couverte de graffitis, d’affiches, de pancartes et remplie de monde, bat le centre de la contestation du massacre de la Forêt par les populistes au pouvoir. Ils sont nombreux, ils arrivent de partout, ils vont, ils viennent, parlent aux populations, expliquent et bloquent les engins forestiers. La semaine dernière, un journaliste a dû être conduit à l'hopital, sauvagement tabassé par les bûcherons !

Un sympathique gars du cru, quelque peu facétieux, me dit : on a Greenpeace et les autres ont le PIS*.

Pogorzelce, mon pointillé romanesque, entre donc de plein fouet dans l’’actualité.

De là à entrer dans la légende, il y a des abîmes que je me garderai bien d’essayer de franchir.

*Prawo i Sprawiedliwość – Droit et justice – Le parti actuellement au pouvoir

09:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.07.2017

Votez Brassens !

La pauvreté, les dérives qui vont avec, postillonnait-il, tout ça, était créateur d’emplois, puisque les travailleurs sociaux étaient de plus en plus nombreux dans nos effectifs.

Et s'il n'y avait pas eu ces pauvres types incapables de joindre les deux bouts du mois, ces alcoolos pataugeant dans le ruisseau, ces chômeurs à la ramasse, hé ben, peut-être que tous nos travailleurs sociaux auraient eux-mêmes été à la soupe populaire et auraient, de facto, coûté à la société...

Pas vrai, Redonnet ? Dis ?

Là, il y avait eu un petit sourire en coin, un léger battement du sourcil, car mon "penseur" savait très bien que j'aimais moi-même m'accouder aux comptoirs des bistros et n'avait pu s'empêcher de se faire petit juge moralisateur...

- Dois-je écrire que la misère est créatrice de richesse ? avais-je alors demandé à l’apprenti dialecticien, le crayon levé, prêt à frapper, puisqu’il s’agissait de faire un article pour le vaillant journal interne de la collectivité.

- Non, non, non ! s’était empressé d’objecter le philosophe à la noix, soudain nettement moins sûr de sa théorie et prêt à me piquer, même, si besoin en était, mon crayon.

Je n’en sus pas plus…

Lui non plus, d’ailleurs.

Je rangeai mon crayon.

Et filai au bistro du coin me rafraîchir, sinon les idées, du moins la luette.

Je vous raconte tout cela par association d’idée. Simplement.

Parce qu’en entendant hier Mélenchon citer Brassens à l’Assemblée Nationale, j’ai trouvé que oui, souvent, les contraires ont l’air de copuler gaillardement pour enfanter une réalité immonde.

Et je trouve aussi que, du point de vue de l’intégrité morale, le député insoumis (de côté) a autant le droit de se servir de Brassens pour argumenter sa carrière que moi des sermons de l’Archevêque de Paris pour justifier ma misère.

Illustration : Philippe Paillaud. Un grand merci à lui.

13:29 Publié dans Acompte d'auteur, Considérations non intempestives | Lien permanent | Tags : écriture, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.07.2017

L'écriture de l'impossible conjugaison

Je l’ai plusieurs fois écrit sur ce blog (mais comment ne pas dire plusieurs fois une même chose en plus de mille textes décousus ?) : on n’écrit sa souffrance ou sa joie qu’une fois seulement qu’on a maitrisé et vaincu la première et une fois seulement qu’on a perdu la seconde.

Je l’ai plusieurs fois écrit sur ce blog (mais comment ne pas dire plusieurs fois une même chose en plus de mille textes décousus ?) : on n’écrit sa souffrance ou sa joie qu’une fois seulement qu’on a maitrisé et vaincu la première et une fois seulement qu’on a perdu la seconde.

Pour la souffrance, on n’écrit son mal du monde que lorsqu’on s’est plus ou moins réconcilié avec lui. Je ne dis pas lorsqu’on lui a fait allégeance, ce serait une idiotie, je dis lorsque la force contraignante de sa présence et de notre présence en lui devient secondaire.

Pas absente, mais reléguée dans un second rôle.

Car, à mon sens, quand elle n’est pas l’étoile sans mouvement et sans lueur d’un imbécile heureux, l’écriture est une étoile filante sur le ciel du nous qui est en nous. Une étoile qui traverse un cosmos et l’étoile filante, si je ne m'abuse, n’est belle qu’après coup. Le dixième de seconde où elle déchire les ténèbres bleutées, aucun cerveau n’est capable d’y associer la beauté. Absolument aucun. Même celui d’un attentif allongé sur une chaise longue dans l’unique intention de voir filer des étoiles.

Dans le second dixième de seconde, oui. T’as vu ? dit l’enfant émerveillé. Il ne dira jamais : tu vois ? Parce qu’il sait conjuguer les verbes avec son lui et il sent bien que la réalité de l’étoile filante n’existe que dans un souvenir- émotion.

L'écrivain ne veut pas savoir faire ça. Il dit : tu vois ? Et il parle de la lueur longtemps après l'étoile.

La fiction ne devrait dès lors jamais employer le moindre verbe au présent, même pour réactualiser un présent passé. C’est un leurre, le présent dans un texte à l’imparfait. C’est un présent imparfait, dans tous les sens du terme ; de la technique de récit, une astuce pour que le lecteur change soudain de chaise et ait l’illusion de voir une deuxième fois l’étoile filante qui traversa, jadis, bien avant ces lignes, le ciel de l’auteur.

Ça rend vivant, à ce qu’on dit… Comment ça, rendre vivant ? Un texte est une chose morte ou il n’est qu’une interview... C'est la raison pour laquelle sans doute - je m'en suis rendu compte il n'y pas longtemps -, je n'aime pas écrire de dialogues et que j'use et même abuse du style indirect libre.

Pour que le lecteur ne change pas de chaise.

Imaginez un peintre amoureux des siècles passés, des travaux de la campagne d’antan, qui peindrait à la perfection des bœufs au labour, leurs cornes luisantes et leur peau mouillée par l’effort, et, derrière eux, la glèbe éventrée, si grasse qu’on la sent presque avec le nez, tandis que dans le ciel moutonné de blanches nuées, un avion à réaction traverserait le haut du tableau.

Le critique d'art poufferait… L’éditeur non. L'écrivain non plus.

Je rêve dès lors d’un écrit seulement composé au subjonctif, dans l’improbable saisissement d’une fulgurance.

Dans le doute qui met le cerveau en émoi. Qui met une distance entre ce cerveau et ce que lit ce cerveau.