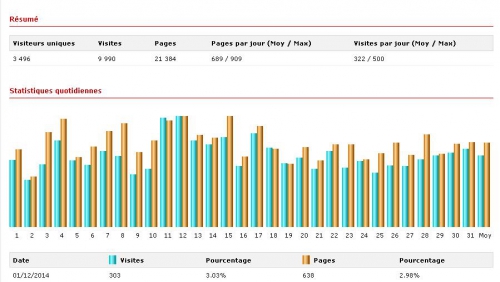

02.02.2015

Pisser dans un violon ?

Si j'en crois ces statistiques, ça fait quand même un peu de monde qui passe sur l’Exil… Je n’ai pas dit qui lit. J’ai dit qui passe.

Si j’en crois mon collègue des Editions du Bug - et je n’ai absolument aucune raison de ne pas le croire- il faut pour Solko quasiment multiplier les chiffres de ces stats par 2.

Ça fait quand même un peu de monde qui fréquente Solko et l’Exil des mots réunis, même si une dizaine de lecteurs tout au plus - cette fois-ci je parle bien de lecteurs – leur sont communs.

Bon, allez, les statistiques restent les statistiques... Alors tranchons dans le vif et, réalistes, divisons ces 10500 visiteurs uniques par 10.

Neuf visiteurs sur 10 sont venus par hasard, ou alors ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Ça fait beaucoup d’égarés du clic et "d'abonnés" mais ça fait quand même 1050 lecteurs à nous deux…

Hé bien, je me dis que les Éditions du Bug sont sauvées avec autant de gens qui connaissent notre écriture et l’apprécient.

Et même… Même s’il n’y en a qu’un sur deux qui veuille bien se procurer un de nos livres, notre premier tirage sera vite épuisé. La fête, quoi ! Ouahou ! Champagne !

Je doute cependant très fort qu’il en soit ainsi…

Moralité : écrire sur un blog, c’est de la branlette ! Du pisse-menu…

L’écriture numérique n’est pas de l’écriture, c’est du bavardage sous vitre. Du tweet amélioré quantitativement...

Exception faite pour une dizaine de fidèles amis et amies - que je salue au passage - on doit nous lire à peu près comme on lit le gratuit hebdomadaire ou comme on regarde la télé…

Parce qu’on ne sait pas trop quoi faire d’autre.

Et je crois - je peux me tromper, je suppute - que la plupart des lecteurs de Le Silence des chrysanthèmes et de La Queue seront des gens qui n’auront jamais foutu le museau ni sur l’Exil des mots, ni sur Solko.

10:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.01.2015

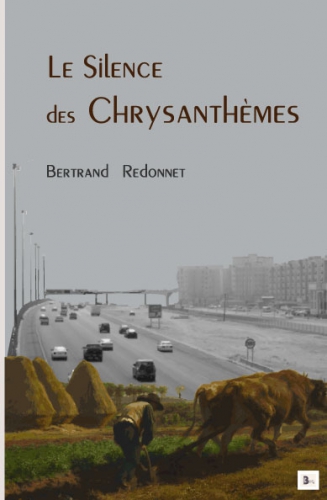

Le Silence des chrysanthèmes

Ce manuscrit, Le silence des chrysanthèmes, m’a toujours tenu terriblement à cœur.

Ce manuscrit, Le silence des chrysanthèmes, m’a toujours tenu terriblement à cœur.

Pour de multiples raisons.

La première d’entre elles est que, dès mon arrivée en Pologne, en mai 2005, je m’étais mis à son écriture. Tous les jours. Sans discontinuité. Dans une certaine fébrilité. Comme si, me retrouvant soudain coupé de ma langue, de mon pays, des amis qui jusqu’alors avaient été les miens et de ce qu’il me restait de famille, j’avais besoin d’ouvrir une fenêtre sur mon parcours et besoin de comprendre pourquoi, alors que déjà cognaient à ma porte les premiers souffles de l’automne, j’en étais arrivé au déracinement complet.

La plume coulait d’elle-même… A la recherche de l’inconnu qu’il me semblait soudain avoir toujours porté en moi.

Je prenais le départ une nuit de décembre 1950, je faisais des détours, j’examinais en filigrane les gens que j’avais croisés là-bas, en culottes courtes ou adulte, je redessinais le milieu pauvre, rural et aimé, d’où je venais, je remontais le cours d’un fleuve agité de tumultes et qui, de chaos en chaos, de cascades en cascades, de batailles en batailles, d’échecs en quelques victoires, conduisait jusqu’aux rives du Bug, sous un climat tout blanc, à deux pas du monde cyrillique.

Ce faisant, je faisais la part belle à mes premiers compagnons de voyage, mes frères, que j’avais pourtant quittés, pour la plupart d’entre eux, depuis plus de 35 ans.

Les fantômes… C’est cela. Je partais à la rencontre de mes fantômes pour essayer de savoir celui qui m’habitait.

Je le voyais bien en écoutant ma plume : les illusions, les espoirs, les certitudes, les rêves d’une société fraternelle, plus juste, tout avait volé en éclats dérisoires au cours de cette existence. J’avais envie de le dire. De me le dire plus exactement, ici, dans la solitude d’un exil, mais, spontanément, sans doute pour ne pas sombrer dans le récit toujours vain d’une pure évocation autobiographique, j’éprouvais en même temps le besoin de parsemer mon récit d’éléments de mon imaginaire, de noircir ou de sublimer. Je ressentais, aussi et surtout, le besoin de dire le temps et son usure, le temps qui passe, qui passe, qui se consume et qui m’avait poussé, autant par espoir que par désespérance, à rompre toutes les attaches.

Ce temps qui se dérobe sous nos pas…Vivre, c’est mourir à petits feux de cette évidence mille fois brassée, mais jamais assez profondément à mon goût.

Il n’y a que les imbéciles pour taxer d’évidence ce qui est l’essentiel.

Une autobiographie impure. Un constat.

Puis, Le Silence des chrysanthèmes illusoirement achevé, le cahier refermé, sont venus Zozo, Géographiques, Chez Bonclou, Polska B dzisiaj, le Théâtre des choses, le Diable et le berger… Je n’ai jamais cessé décrire depuis que j’ai planté ma tente sous les étoiles de l’est polonais.

Pourtant, quoique toujours à la recherche d’un passeur qui ferait sur les plages s’échouer mes bouteilles à la mer, Le Silence des chrysanthèmes n’a jamais été présenté à un éditeur... Des extraits en ont été mis en ligne sur ce blog. Je ne le jugeais pas indigne. Je le jugeais sans doute pas « mûr » encore.

C’est pourquoi j’ai voulu qu’il soit mon premier livre publié par les Editions du Bug. Qu’il participe à leur naissance, qu’il colle à leurs premiers pas comme il avait collé à mes premiers pas ici.

Je l‘ai rouvert. Je l’ai relu, je l’ai corrigé, j’ai revu la grammaire et les balancements de la phrase, bref, je l’ai longuement retravaillé pour lui donner une nouvelle vie : celle d’un livre.

Il est aujourd’hui disponible Ici. C’est, pour moi, un rêve enfin réalisé.

Et si le cœur vous dit de le partager un moment avec moi, si vous voulez embarquer le temps d’une lecture sur ce fleuve qu’ombragent les saisons enfuies, englouties, il vous laissera descendre où vous voudrez...

En tout cas je l’espère, tant les histoires, les mutineries, les joies et les désolations et les vies qu’on croit individuelles, exclusives, à soi propres, portent en elles, chacune à leur façon, quelque chose de la chose universelle.

08:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.01.2015

Deux gouttes d'eau dans la mer...

Dans une semaine environ, paraîtront les deux premiers livres des Editions du Bug, signés des deux fondateurs des susdites éditions.

Dans une semaine environ, paraîtront les deux premiers livres des Editions du Bug, signés des deux fondateurs des susdites éditions.

Pour nous, c’est évidemment un événement extraordinaire, sans précédent. Nous y mettons beaucoup d’espoir après y avoir pris beaucoup de plaisir.

Mais les climats sous lesquels s’élanceront ces deux livres sont-ils bien faits pour leur santé ?

Qu’on en juge plutôt sur les trois lectures les plus prisées de l’époque récente. Quoiqu’elles ne se situent pas toutes les trois au même niveau, puisqu’une surpasse les deux autres dans la parfaite inutilité, voire l’incongruité, elles ont quand même en commun, désolé, de figurer au hit-parade des tables de chevet :

- Treiweiller éconduite raconte ses mésaventures et livre des secrets d’alcôve princière. Putain, mon gars, le roi est nu !

Des centaines de milliers de curieux, un œil avide collé au trou de la serrure, se ruent sur ses pages, sans doute innommables, et qui n’ont d’autre dessein que d’amasser des millions d’euros.

On va même en faire un film… Histoire de faire fructifier encore plus la bêtise sur le dos de la bêtise. La bêtise exponentielle. Les salles seront assurément combles.

- Zemmour le chroniqueur, lui, y va de son Suicide français.

Des centaines de milliers de suicidés malgré eux se ruent aussitôt sur ses pages. Histoire de voir si c’est bien vrai, tout ça, et si, par hasard, déjà on ne danserait pas en l’air au bout d'un chêne à notre insu.

- Houellebecq, auréolé de son prix Goncourt, y va de son roman bien ancré, paraît-il, dans la réalité paranoïaque de l’époque. Quand la politique entière se joue comme une fiction, comme un spectacle permanent du faux vendu comme valeur absolue du vrai, rien n’est plus prisé que la fiction politique, certainement lue, d’ailleurs, par beaucoup, pour plus réelle encore que le réel.

Des centaines de milliers de Houellebecquiens, et bien d’autres encore, se ruent sur ses pages.

En amont de ces fracassantes parutions - dont une ne peut, je l’ai déjà dit, qu’abusivement être qualifiée de « livre » - réunissant à elles seules plus de 1,5 million de lecteurs, l’angélique ministre de la culture dit sans rire qu’elle n’est pas payée pour lire. Ce qui, soit dit en passant, pourrait signifier que ceux qui lisent sont des feignants, des malhonnêtes qui lisent au bureau, ou alors des chômeurs… Bref, des inintéressants.

Charmant !

Ce qui peut signifier, aussi, que quand un ministre lit autre chose que les cotes en bourse, c’est qu’il badine, c’est qu’il n’a vraiment rien d’autre à foutre… Il pourrait tout aussi bien se curer les ongles, ou se peigner la moustache, que sais-je encore ?

Le premier d’entre eux, Valls, lui, balaie tout ça d’un revers hautain de la manche et clame que Houellebecq n’est pas la France !

Il a raison, il a raison...

Le problème est que, même quand cet homme semble avoir raison par des formules à l’emporte-pièce, la façon dont il les dit et, surtout, les raisons pour lesquelles il les dit, résonnent telles d'affligeantes erreurs.

Il a sans doute voulu laisser à penser, comme Louis le XIVème, que la France, c’était lui et ceux de son camp.

En tout cas, pour services rendus à la littérature, donc à la pérennité d’une époque dans la mémoire collective, Houellebecq est certainement plus la France que cet apprenti Bonaparte à la recherche de son pont d’Arcole et qui, n’en doutons pas, aura depuis longtemps trouvé son Sainte-Hélène quand Houellebecq écrira encore….

Des criminels assassinent des journalistes et des gens du peuple juif. Le peuple français à juste titre s’émeut, les pouvoirs se serrent les coudes autour de l’émotion collective, battent d'ostentatoire façon le pavé, bras dessus, bras dessous avec tous les Charlie affectés, et, dans la foulée, (pas de temps à perdre !) annoncent des policiers en grand nombre et mieux armés, des militaires, des surveillances accrues, des cyber flics de plus en plus vigilants, gare aux mots, gare aux dérapages, gare aux émois contradictoires, gare à qui, même à des années-lumière de cette abominable terreur, laissera échapper son refus de laisser parler ou penser qui que ce soit à sa place et hurlera autrement que les loups !

Quand les flics jettent leurs chaluts et drainent le fond, il n’y a pas de fretins si menus qu'il faille les rendre à la mer !

On le voit : l’ambiance n’est pas vraiment à la sérénité d’esprit et à la curiosité pour découvrir deux romans écrits, en plus, par deux célèbres inconnus et qui, ma foi, même très loin d’être conjugués sur le mode dominant, ne parlent ni fesses aventurières, ni sécurité, ni peurs collectives.

Ça va être dur pour eux…

Il leur faudra jouer des coudes, il leur faudra du hasard, du soutien, de la conspiration de bouche à oreilles, des clins d’œil complices, pour tenter de percer les brouillards d'une époque en échec permanent d'elle-même.

Mais, comme nous sommes des fous joyeux, hé bien, nous y croyons et nous y croirons jusqu’au bout !

11:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.01.2015

Cum prehendere

Le brouillage des cerveaux a-t-il déjà atteint une telle densité au cours de l’histoire ? Je n’en sais évidemment rien. Je sais surtout qu’il a toujours été l’instrument de prédilection de tous les pouvoirs et de toutes les idéologies, à différents niveaux de saturation et d’efficacité.

Le brouillage des cerveaux a-t-il déjà atteint une telle densité au cours de l’histoire ? Je n’en sais évidemment rien. Je sais surtout qu’il a toujours été l’instrument de prédilection de tous les pouvoirs et de toutes les idéologies, à différents niveaux de saturation et d’efficacité.

Aujourd’hui, la multiplicité des messages n’a d’autre fin que celle de détruire l’utilité même du message, ce qu’elle fait avec beaucoup de réussite.

Pour cette seule raison, rester à l’écoute est une erreur fondamentale. Presque un suicide cérébral. C’est s’exposer à des interprétations qui s’appuient sur l’idée qu’on a encore d’une certaine vérité humaine, idée farfelue, partout démentie et partout surannée, et, par là-même, s’exposer à dire ou à écrire des conneries.

Ayant bien intégré que le monde, depuis une bonne trentaine d’années, est entré lentement mais sûrement dans une de ses contradictions fondamentales qui ne se résoudra que par un changement brutal - dont absolument personne ne peut dire aujourd’hui quelles en seront les formes et la nature et s’il débouchera sur des époques redoutables ou lumineuses - le sage devrait se taire et refuser d’écouter le chant des moribonds.

Ainsi, pour détail, quand Le Pen dit qu’il y a derrière les sanglants attentats de Paris, la patte des services secrets, ma première réaction est de penser, avec mon cerveau brouillé, que le vieillard d’extrême-droite lance une de ces boules puantes dont il est coutumier, histoire d’appauvrir encore la qualité de l’atmosphère, pourtant déjà bien délétère.

Je suis gêné. Parce que, dès le début, j’ai trouvé moi-même très étrange que les assassins aient été assez cons pour laisser trainer leur carte d’identité. Même les voleurs de poules ont plus d’intelligence pour protéger leur fuite.

Après Le Pen, refusant viscéralement toute complicité de vue avec cet homme, je me dis donc, toujours avec mon système nerveux parasité, que ces fauves ont justement voulu qu’on arrive jusqu’à eux afin que ne leur soit pas volée une infamie, qu’ils revendiquaient, en bons et grands martyrs…

Forcément. Il ne peut en être autrement.

Mais voilà que, dans la tranchée d’en face, la violence de la réaction du chef socialiste, Cambadélis, jette un nouveau doute…Ce grand prêtre du mensonge républicain s’insurgeant contre cette thèse avec une telle rudesse, ce n’est pas très sain… D’ordinaire, un menteur ne s’indigne avec cette force-là du mensonge de l’autre que pour cacher l’énormité du sien.

Bref, entre un provocateur sénile et un chafouin qui vise haut dans le ciel de son avenir politique, je ne sais plus trop comment me débrouiller les neurones.

Le mieux est donc de les envoyer tous les deux se faire…

Parce qu’après tout, de tout ça, je m’en bats l’œil, au fond…Qui ? Pourquoi ? Comment ? Tout cela ne change rien à la pourriture du monde et à la monstruosité du crime commis.

Et puis, avec tout ça, il y a cette expression qui me pue désormais aux yeux : la liberté d’expression… Un dogme intouchable, cuisiné à toutes les sauces, revendiqué par tous ceux qui, pourtant, n’ont de cesse que de museler qui s’avise de penser autrement qu’eux.

C’est très étrange… Où est donc le traquenard ?

Certainement là : telle qu’entendue par les grands seigneurs de l’époque, la liberté d’expression n’est pas l’expression de la liberté, mais la liberté de dire ce qui alimente peu ou prou, même contradictoirement, la machine à brouiller les cerveaux.

Ainsi, toute la population bien pensante se réjouit de la réponse du journal Charlie qui, le sang des siens ayant été versé, refuse de se plier aux exigences des assassins, persiste et signe dans la caricature blasphématoire d’une religion… Certes, certes. Je comprends et, spontanément, je suis bien d’accord. C’est là un acte de courage et un refus en actes de la terreur sanglante.

Mais… du même coup, cette liberté d’expression, hautement revendiquée, conduit partout dans le monde musulman aux émeutes, aux incendies et à d’autres morts…

Il faudrait peut-être alors que les démocraties occidentales, qui, - faut-il le rappeler ? - ont fondé leurs richesses et leur hégémonie en spoliant cruellement les trois quarts de la planète, commencent à comprendre qu’elles ne sont pas un modèle unique, figé par la raison éternelle, qu’elles ne sont pas le nombril de la civilisation du monde et, sans céder un pouce à la terreur, réfléchissent une seconde à leur droit d’insulter des sensibilités, fussent-elles fanatiques et obscurantistes, qui ne sont pas les leurs.

La couverture du journal, donc, n’est pas un acte de courage, mais un bisness redoutable qui, contre le sang versé, verse à nouveau le sang.

On peut appeler ça comme on veut, on peut même saluer - je serais tenté de le faire – mais on ne peut absolument pas dire que ce soit là la manifestation d'une intelligence remarquable.

Autre message brouillé de Hollande, en balade sur le terroir corrézien : je ne connais qu’une communauté, la France. Ou la nation, je ne sais plus…

«C’est beau, c’est grand, c’est généreux, c’est magnifique» mais… Quelle communauté, Monsieur ? Avez-vous bien pesé le sens du mot ? Une communauté où certains roulent carrosse avec des milliers d’euros mensuels, des avantages, des patrimoines, et les autres qui mordent du pain dur avec à peine mille euros ? C’est cela que vous appelez une communauté ?

Quelle communauté ? Gardez-là pour vous : c’est votre communauté, ce ne sera jamais celle des millions de gens, aux rêves brisés, qui souffrent de son iniquité ! Ceux-là, il leur faudra bien plus qu'une grand'messe unitaire pour vous signer un chèque en blanc !

Le brouillage des cerveaux ne permet donc plus à un homme, à moins qu’il ne se retire complètement, de pouvoir en son âme et conscience énoncer clairement le fond de sa pensée. Tout simplement parce qu’il est impossible de bien concevoir.

C’est-à-dire qu’on assiste à la glorification gratuite de la liberté d’expression à un stade où il n’y a plus aucune liberté à exprimer - la première étant de comprendre, cum prehendere, prendre ensemble - sinon en littérature, dans l’imaginaire ou le récit fantasmé.

Et c’est sans doute dans ce seul domaine que nous devrions exercer notre parole, pour tenter d’y faire vivre avec bonheur le sens non usurpé de la langue et de ses mots.

Plus que jamais nous appelle l'en dehors.

17:45 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : écriture, histoite, littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.01.2015

Bande à part

Ces instants sont comme des recueillements. On y voit plus clair en soi… Et je repense plus tranquillement aux massacres de ces derniers jours survenus en France, puis à cette espèce d’unité nationale et à ces millions de gens qui ont proclamé, comme un seul homme, leur changement d‘identité pour endosser – le temps que dure une émotion - celle des victimes. Il y a quelque chose de tellement incongru dans tout ça que cette évidence s’impose soudain à moi : il y a plus de deux ans, depuis octobre 2012, que je ne suis pas rentré au pays.

Je ne le connais plus. Je ne sais plus qui il est. Je ne sais plus les gens qui vivent là-bas.

Et j’ai bien tort, dès lors, de faire part de mon sentiment, de mettre mon grain de sel dans une sauce qui n’a pourtant guère besoin d'être assaisonnée !

Je ne suis plus de ce monde compliqué, tordu, avec des blancs bien gaulois dans leur tête, des noirs, des beurs, des juifs, des arabes gentils comme tout, des arabes méchants comme la gale, des banlieues écrasées de démissions, des écrivains à la mode qui surfent là-dessus, des chroniqueurs qui font scandale, des politiques, des flics, des militaires, du sang, de la haine, de la compassion, des beaux sentiments étalés comme des réclames ou des justifications a posteriori de soi-même.

Tout est décidément plus simple ici.

Tout est plus simple quand on est un étranger dont personne n’a peur et qui n’emmerde personne avec son dieu, sa république, sa langue, ses coutumes, ses diktats.

Les Polonais sont vraiment des gens admirables. Ils ont payé une grosse facture à l’histoire. Au prix fort. Avec de lourds intérêts de retard, même.

Alors ils te tendent la main et te frappent sur l'épaule, tout contents que tu sois venu partager leur bout de ciel.

La France, elle, je crois, vit à crédit… Elle paye tout ce qu’elle a "emprunté" à l’histoire en oubliant - frivole, orgueilleuse aussi - de rembourser les traites.

Les agios sont pesants…

Je suis trop loin, dans tous les sens du terme, pour comprendre.

Pour ressentir, plutôt.

Je serais même tenté de dire : de quoi me mêlé-je ?

Car je suis quasiment plus concerné, dans ma vie, par le canon qui gronde à l’est, - 5000 morts depuis le mois d’avril, messieurs et mesdames les défileurs de beaux sentiments, ce qui ne semble pourtant pas vous obscurcir beaucoup le cœur -, que par la mitraille qui sème la terreur à l’Ouest, avec 20 morts…

Même si, qu'on ne lise pas ce que je n'écris pas, un mort, c'est déjà trop et que les tragédies ne se mesurent pas forcément à leur nombre de dépouilles.

Tôt le matin et noir encore… Le vent souffle de l’ouest. A contre-sens de l’hiver, ces jours-ci. Le village sommeille, enveloppé de silence et de solitude.

Ces instants sont comme des recueillements. On y voit plus clair en soi…

14:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.01.2015

Y'a quelque chose qui cloche !

Les gens qui ont encore une tête qui fonctionne et un cœur qui palpite, les gens qui n’attendent pas la tragédie pour exprimer, sincèrement, sans calcul, leur dégoût et leur peine devant l’organisation du monde - financière, marchande, injuste, voleuse de vie, d’amour et d’espoir - devraient, en voyant Hollande, Sarkozy, Bartolone, Bayrou et toute la cohorte des puissants internationaux, thuriféraires de cette organisation, éprouver la même émotion qu’eux et en appeler à la lumière de valeurs communes, se gratter la tête et s’écrier :

- Y’a quelque chose qui cloche !

Et ainsi, par respect pour eux-mêmes et pour les victimes, dimanche, les laisser marcher tout seuls comme des cons, sur les pavés désolants de leur immonde comédie.

13:34 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.01.2015

Fait divers

Déjà publié en août 2013, mais comme je n'ai pas d'inspiration et que ce fait divers me fascine vraiment, je remets le couvert :

Pas si divers que cela, en fait, le fait.... En tout cas pas pour moi, puisqu’il frappe fortement mon imaginaire et aurait pu devenir, en le développant, en le faisant allégorie, par exemple, une veine d'écriture.

Il a eu pour théâtre la Mazurie, une région de la Pologne du nord-est, frontalière de l’enclave russe de Kaliningrad. Plus de 4ooo lacs et la forêt en constituent l’essentiel d’un paysage de toute beauté. Elle est ainsi dite Région des lacs.

Au printemps dernier, là-bas, un homme trouve donc dans sa cour un chiot errant et geignant, sans doute lâchement abandonné par des maîtres sans aveu. Il est gris fauve, de robuste constitution, un corps parfaitement équilibré.

Séduit et attendri, l‘homme décide de l’adopter.

Le chiot s'avère être joueur et, comme tous les chiots du monde, reconnaissant et câlin. Au fil des jours, il gambade donc, se roule au sol avec son maître, fait des cabrioles et se montre friand de caresses.

Or voilà que, sans crier gare, au cours de ces amusements, le chiot plante soudain ses crocs acérés dans la chair de son sauveur, lequel, effrayé par la douleur et la profondeur de la blessure, se rend immédiatement chez le médecin.

Un doute, jusque là latent, lui vient alors clairement à l’esprit. Il confie avoir remarqué chez son chiot, la nuit, des attitudes singulières. Par exemple, il s’assoit sur son cul, lève le nez aux étoiles lointaines et pousse des cris qui tiennent beaucoup plus de la plainte que de l’aboiement.

L’homme est alors gardé en observation à l'hôpital pour que soit assuré qu'il n'a pas contracté la rage, pendant que les services vétérinaires se rendent chez lui pour voir de plus près de quoi il en retourne exactement.

Et là, en fait de chiot, ils identifient un jeune loup, qui les reçoit d’ailleurs toutes canines dehors et les babines retroussées !

J’ignore si l’homme en a éprouvé a posteriori frayeur ou, au contraire, grande joie. Ce que je sais, c’est qu’un autre homme, grand imitateur des loups, va maintenant être missionné au cœur de la forêt, la nuit, pour y hurler avec eux, en quelque sorte, et tâcher ainsi de repérer l’emplacement exact de la meute, afin que le rejeton égaré lui soit rendu.

Et je me demande bien, si l’opération réussit, quel sera le statut de ce loup au sein de l’organisation méticuleuse et sauvage de ses congénères, lui qui aura vu, parler et même jouer avec les hommes, leurs seuls, leurs farouches, leurs cruels et ancestraux prédateurs.

Sera-t-il admis comme un frère intrépide, celui qui sait un autre monde, celui qui a infiltré l'ennemi, ou alors rejeté tel un abject renégat ?

J'aimerais écrire au bas de cette page " A suivre"... Mais non, il n'y a pas de suite. Enfin, pas encore...

13:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.01.2015

Paysage de traduction

Ce qui est tout même assez frais, me direz-vous…

Cette clémence toute relative, forcément, s’accompagne de neige. Beaucoup d’enneigement. Les villages blancs sous le ciel noir et les arbres sur ce fond obscur sculptés branche par branche, flocons après flocons.

Tout comme dans les premières pages de Kraszewski, dans la traduction duquel nous sommes lancés : La Folle s’ouvre le soir du réveillon de Noel et la neige tombe drue.

Ainsi, penché sur le premier jet de traduction de D., cherchant la bonne expression, la bonne image en filigrane sous les mots, la tournure idoine qui ne trahira pas la source, m’arrive-t-il simplement de lever la tête et de regarder par la fenêtre. Le paysage se fait alors comme un auxiliaire gracieux. La traduction des paysages passe par le paysage de la traduction. Là, devant mes yeux, il y a pour une bonne part l'élément littéraire des premières pages de Szalona. Il y a des impressions et des mots qui voltigent dans l’air et qui saupoudrent les toits et les bois.

Je crois que c’est une chance. En tout cas, je l’apprécie comme telle tant il me semble – mais il me semble seulement - que travaillant ce texte sous la canicule de juin, je ferais moins corps avec lui.

Une chance et un hasard. Mais il est vrai que les deux sont souvent indissociables.

Me reste à espérer, pour plus tard, que le lecteur sentira, si nous avons correctement rendu la plume de Józef Kraszewski, cette complicité entre un livre des temps passés, un paysage éphémère et des traducteurs contemporains.

08:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.12.2014

L'orient décliné

Ça tourne et ça fait toujours le même circuit. Un circuit elliptique. Ça ne s’use pas parce que ça ne frotte nulle part.

L’érosion, c’est à l’intérieur qu’elle se passe. A force de tourner, de tourner si vite qu’on ne voit rien du mouvement qui nous tue.

D’ailleurs, quand on court, quand on tourne, quand on file, quand on roule, quand on vole, le mouvement est anéanti s’il n’y a pas de point de repère dans l’espace parcouru. L'espace sans point de repère, c'est du quantique.

De l'ubiquité.

Si on n’avait pas ces points de repère, on serait des êtres éternels. Ou des fous. Les deux ont en commun la négligence de la mort et sont en même temps là et partout ailleurs.

Cette photo, là, au-dessus, est-ce que je l’ai prise avant d’aller me coucher, le nez dans les premières étoiles, ou en sortant pisser dehors à l’aube, le même nez dans les dernières ?

Est-ce un couchant ou un levant qui rougit cet horizon ténébreux ?

Vous n’en savez rien. Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n’étiez pas avec moi. Je peux dès lors vous dire que c’est aussi bien l'un que l‘autre sans pour autant vous mentir.

Parce que c’est la fin d’une boucle en même temps que le recommencement d'une boucle.

Une boucle, un cercle, un circuit fermé, il y a un moment infime où ça devient du temps absolu. Une zone de non-mouvement.

Je savais cependant que j’étais tourné vers l’est, vers le Bug, et que l’horizon qui prenait ainsi feu c’était par conséquent celui de la Biélorussie. Et aussi parce je venais de me lever, que j’avais bien dormi, que j’allais boire du café et que j'avais envie de fumer.

C’est pour ça que c’était un levant. Jalonné de points de repères. Les miens seulement.

Ne jugez toujours votre position et vos émois que par rapport à votre propre histoire !

Ou alors faites-vous les autres. C'est-à-dire rien.

17:34 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.12.2014

Sale populiste !

Par amalgame intéressé, mensonge facile, raccourci idéologique, manipulation de chafouine, malhonnêteté intellectuelle, souvent les mots sortis des bouches de la caste «républicaine» sont vidés de leur sémantique, détournés de leur substance initiale et servis ainsi à toutes les sauces, selon la couleuvre du moment qu'il s'agit de faire avaler aux vilains.

Par amalgame intéressé, mensonge facile, raccourci idéologique, manipulation de chafouine, malhonnêteté intellectuelle, souvent les mots sortis des bouches de la caste «républicaine» sont vidés de leur sémantique, détournés de leur substance initiale et servis ainsi à toutes les sauces, selon la couleuvre du moment qu'il s'agit de faire avaler aux vilains.

On peut s’en offusquer, bien sûr, mais il n'y a pourtant dans le fait rien de bien original, le langage étant d’abord la conscience formulée des intentions.

S’il fallait décortiquer tout ce que fait frauduleusement passer la parole du spectacle politique, il faudrait écrire un traité de trois mille pages et plus encore, tout pouvoir se voyant contraint d’émettre des messages ambigus dans une langue qui, au départ, est parfaitement claire pour qui entend s'en servir pour communiquer sans ambages.

Une illustration criante de ce saccage intéressé est le terme populisme. Ce mot, chargé d’histoire comme tous les mots, sert de repoussoir épidermique et de boule puante chaque fois qu’une voix - réelle ou feinte - s’élève pour critiquer un tant soit peu les élus bien propres sur eux, blancs comme neige et vautrés dans leur aisance capitonnée d’énarques ou d’avocats d’affaires "au service" de la république, avec un immense "r" minuscule.

Ainsi, ne vous avisez pas de dire que les couches populaires de nos sociétés sont étranglées par les lois, les impôts, les injustices fiscales, les salaires et les retraites misérables et qu’il faudrait enfin pouvoir virer toute cette clique de grands bourgeois et de financiers, de toutes couleurs partisanes, qui pontifient dans les parlements, les commissions et les ministères.

Le mot populiste vous entartera et vous clouera le bec aussitôt. Il faut être, pour avoir droit à un bout de parole désincarnée, républicain, tout simplement. Et ce mot désormais défonceur de portes ouvertes, plein comme un œuf sous la monarchie et les deux Empires, a lui aussi été vidé de toute sa substance historique.

Il admet, dans la bouche de tous les politiques, que seuls les gens au pouvoir sont légalement mandatés pour parler au nom du peuple souverain et que, seuls, ils savent ce qui est bon ou mauvais pour lui. Ce qui, soi dit en passant, lui écorche pas mal sa souveraineté, au susdit peuple.

Tout le reste, c’est du populisme, c’est-à-dire de la parole boueuse qui s’octroie le droit de dire sans passer par l’isoloir. La voix du caniveau.

Mélenchon, Le Pen et bien d’autres, sont donc des populistes. Et là, nous assistons au double mensonge se perpétrant par et pour lui-même car, en fait, ils ne sont populistes que pour les autres politiques et seulement parce qu’ils les contestent, mais, au premier sens, le vrai, du terme, ils ne le sont nullement.

Ils sont donc doublement non-populistes. S’ils l’étaient, ils ne s’offusqueraient pas du qualificatif, mais, étant politiques eux-mêmes et usant de la falsification sémantique, ils le reçoivent dans le sens aliéné de démagogues qui caressent la bête dans le sens du poil, c’est-à dire que eux et leurs "adversaires" parlent le même langage et acceptent de jouer avec des cartes biseautées.

Rappelons que le terme désignait au départ un mouvement d’intellectuels russes s’opposant au tsarisme et proposant une redistribution des terres en faveur des paysans et que ces intellectuels ont tous été fusillés ou anéantis dans les camps sibériens. Qu’il désignait un mouvement aux États-Unis partisan de mesures révolutionnaires, d’ordre économique et social, pendant la grande crise agricole des années 1890-1905. Qu’il a qualifié les idéaux de toute l’Amérique latine opposée à l’impérialisme des États-Unis, idéaux trahis et qui, politiquement institués, ont débouché sur des régimes autoritaires tels qu’au Mexique, qu’en Argentine, ou qu’au Venezuela.

Pour Lénine et Trotski, révolutionnaires patentés et seuls éclairés pour discerner les lois de l’histoire, l’anarchiste Makhno et sa guérilla rurale, n’était qu’un populiste. C’est la raison pour laquelle, après s’en être servi contre les armées blanches et coalisées de l’Europe, ils ont tout simplement noyé son armée de paysans dans le sang et, pour n’avoir pas réussi à l’assassiner lui-même, contraint Makhno à l’exil parisien.

Dans les années soixante-dix, tout homme qui s’opposait aux idées révolutionnaires de libération de tout et de rien, était un facho. Dans les années 2010, tout homme révolté par les conditions sulfureuses du mensonge républicain est un populiste.

C’est là un couperet, un sans-appel et un déni flagrant de la liberté de parole.

J'ai entendu une fois Raffarin, face au journaliste Jean-Claude Bourdin, user du mot avec tellement d'affront que, bien malgré lui, il avouait le mensonge. Ce financier ventru du Poitou-Charentes affirmait que s’opposer à ce qu’un bonhomme soit en même temps maire, député, président d’une communauté d’agglomération, président d’un S.I.VO.M, c’est du populisme !

Réclamer une augmentation du SMIG, je suppose aussi que c'est du populisme... Comme de dire que François Hollande est un gros con et un ignoble menteur.

Hé bien, soyons-le donc, populistes, et disons ce que nous nous avons envie de dire !

Ça nous évitera bien des débats oiseux. D'ailleurs, nous n'avons nul besoin de débats. Notre confrontation à la réalité nous est suffisante pour savoir les contradictions.

Et je note au passage que, dans la conception de ce Raffarin-là, la République de Pologne est une République populiste après avoir été une République populaire : aucun homme politique n’y a en effet le droit d’exercer deux mandats.

08:43 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.12.2014

Détails de poète

J’avais eu l'heur de rencontrer Mario Poletti, grand ami de Georges Brassens, en 2001 et en 2003 à Vaison-la-Romaine.

J’avais eu l'heur de rencontrer Mario Poletti, grand ami de Georges Brassens, en 2001 et en 2003 à Vaison-la-Romaine.

Sur un petit bout de papier, il avait griffonné, à l’intention de l’éditeur de Brassens, poète érudit - le regretté Patrick Clémence - un petit mot qui disait ceci :

« Tu as fait le bon choix en publiant ce livre. Excellent ! »

J’ai toujours gardé ce papier par-devers moi, telle une précieuses relique... Mes princes, on a les lettres du temps jadis qu’on peut.

Dans un livre, illustré avec générosité et talent, Mario Poletti raconte une foule de petits détails de son amitié avec le poète sétois. Parmi lesquels celui-ci :

« Dans les années 70, passant par le cimetière de Sète où reposent les parents de Brassens, Henri Delpont, l’ami d’enfance, aperçoit sur la tombe une plaque portant l’épitaphe : « A toi, mère admirable, merci d’avoir donné naissance à un grand poète. » Illico presto, Henri informe l’ami Georges, par téléphone, de sa découverte. « Retire- moi ça tout de suite et apporte-le moi lors de ton prochain passage à Paris » rétorque Brassens, qui, dès qu’il fut en possession de l’objet, s’empressa de le fourrer sous son lit ! »

Ou encore :

« Un soir de mai 68, les barricades s’élèvent dans Paris et la « fine fleur » des amis est présente chez moi pour fêter la publication du livre d’André Vers, Martel en tête. La France est en grève et le quartier Latin en ébullition. Parmi mes invités se trouvent Brassens, René Fallet, André Hardellet, Guy Béart et Christian Marin… Tard dans la soirée, de son accent titi parisien, René lance à Georges :

- On va aller casser du flic !

- Ce n’est pas ton affaire mais celle des étudiants, répond Georges avec placidité.

Puis on se salue et René serre la main de Christian Marin avec ostentation, de manière à se faire remarquer par Georges, et dit :

- T’as une vraie pogne de CRS !

Réplique immédiate de Georges :

- Ça prouve que tu as déjà serré la main d’un CRS ! »

10:49 Publié dans Brassens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.12.2014

Comme déjà maintes fois dit dans le désert...

Sans doute vous dites-vous, "oui, d’accord, mais après ?"

Restez un moment, je vous prie, j'aimerais vous dire quelques poncifs qui n’en sont plus depuis longtemps... Des poncifs qui font semblant d'être des poncifs.

Mais d’abord, écoutons quelques bribes indécentes glanées sur le brouhaha du monde : on s’interpelle, on s’invective, on déclare, on jure, on s’énerve, on propose, on dit, on écrit, on s’indigne, on critique, on pleurniche, on montre des dents de lait qu’on voudrait bien faire passer pour des dents de loup, on ment, on répète des phrases, on plagie des discours éculés, on…

Bouillie pour chats pas trop gourmets, tout ça! Revenons bien vite au cœur de notre préoccupation : l'existence.

La vie humaine, dans ce que j' en ressens de plus fondamental, a entamé son véritable déclin vers les tombeaux de la momification - disons plus exactement que son déclin s’est dramatiquement accéléré à cette époque- après la fin véritable du néolithique, dans les années soixante du XXe siècle.

Depuis, nous n’avons fait que nous éloigner de nous, nous nous sommes dit au revoir en quelque sorte, nous avons pris congé de notre humaine condition, nous avons brisé le cou à ce qu’il nous restait d’authenticité, pour épouser le destin grandiose des sociétés falsifiées.

Dans de véritables groupements humains, l’individu vivrait en indompté, ce qui, à part pour les imbéciles et les thuriféraires de la politique - de tous bords et même des apparences extrêmes - n’exclut ni l’amour libre et fraternel, ni la solidarité, ni l’affection, ni le désir et le plaisir d’être ensemble, ni la joie de jouir de tout, y compris celle de donner sans retour.

C’est la recherche de cette sauvagerie fraternelle et primaire qu'il faudrait mener pour retrouver l'humaine condition. Tout homme qui critique la société des hommes et ses maux sans mettre au centre de sa préoccupation sa solitude sauvage, individuelle, initiale, ce magma de désirs et d’émotions qu'il porte constitutivement en lui, est un dangereux traître, un immonde félon, qui participe, tout comme les adversaires qu’il fait mine de combattre, à l’enterrement pur et simple de la vie.

Regardez et écoutez autour de vous : quel courage voyez-vous poindre qui ramènerait l’individu sur le devant de la scène, sous les feux de la rampe, sous la poésie antique du ciel et de la terre, vers le bonheur d’exister ? On ne vous parle que d’épiphénomènes grossiers, d’injustices, de pauvres et de riches, que de travailleurs et de chômeurs, que de lois qu’il faudrait faire pour... On ne vous propose que des solutions sociétales, parmi lesquelles, horreur ! honte abominable ! dégoût ! la pire des aliénations, la pire des insultes jamais faite à la dignité et présentée comme un bonheur : le travail !

On va taper sur les riches ! qu'on s'égosille, pour que les pauvres soient un peu moins pauvres, on va faire ça, on va faire ci… Entendez-vous une fois seulement les mots vie et individu, dans tout ça ? Entendez-vous poésie de vivre, désir de respirer fort, envie d’aimer, jouissance ? Non ? Alors, laissez dire…Ne rajoutez pas au brouhaha stupide une once de brouhaha, aux caquètements de la basse-cour claudicante un énième caquètement boiteux… Quand la Grande Dame viendra vous chuchoter à l'oreille, avec sa bouche glacée et la puanteur de ses haleines, hé, c’est l’heure, faut plier bagages, mon gars, les ténèbres t’attendent, qu’en aurez-vous à faire du devenir et du passé des sociétés, des milliardaires, des hobereaux de village, des prolétaires et des autres ? Votre peur sera alors individuelle, féroce. Vous n’aurez connu, en fait, que ça de votre individu : la dernière peur, atroce, solitaire, désespérée, impuissante, sans jamais n’avoir eu le moindre accès à la jouissance de votre personne.

N’est-ce pas là l’injustice suprême, résultante de la bêtise la plus crasse ?

Alors, quand vous entendez critiquer le monde, si vous ne voyez poindre dans cette critique aucune exigence de la grandeur individuelle, foutez le camp en crachant par terre : l’opinion dénuée de courage ne parle que de la société, ne parle que des autres, c’est de la faute à, ce sont de méchants voyous, qui…. jamais des exigences enfouies dans l’individu et chaque seconde bafouées !

Ce sont pourtant ces exigences primaires de vivre en homme, en individu, qui sont les seules exigences de taille à détruire l'absurdité des sociétés dans lesquelles s’est diluée la profondeur humaine.

C’est la raison pour laquelle on ne vous en parle jamais, de ces exigences si simples. Parce qu’on a des intérêts sournois à la pérennité de ces sociétés qu'on fait mine de vilipender ! Et parmi ces intérêts sournois, le pire est sans doute celui, jamais avoué, du désir cadavérique d’être pris en charge par un État, des lois, une famille de l'ennui, des amours sans passion, un travail, trois ou quatre sous, un brin de pouvoir ramassé dans la boue du caniveau, et toutes les formes du bonheur tributaire, pareil à celui du mouton respirant la chaleur épaisse d'un troupeau dégueulasse.

Tout ça, hélas, n’est peut-être que du pipeau, de la profession de foi, du cantique, de l’écriture encore : la crasse qui recouvre le monde est d’une telle qualité qu’elle en est devenue une carapace épaisse, solide, difficile à briser, impossible peut-être, eu égard au stade de déliquescence où en est parvenue la volonté de vivre. La pensée dite révolutionnaire est tellement malade de ses propres défaites et fantasmes que les véritables mutins seront forcément des mutants, des réactionnaires même...

Et ce ne sont pas tant les pouvoirs et les apologistes de ces pouvoirs qui ont brisé la volonté et consolidé notre linceul, que la fausse critique du monde et la bêtise politique, véritable poison du petit peuple gourmand de fausse reconnaissance.

Comme l'écrivait, en substance, Lissagaray dans la préface de son Histoire de la Commune : la fausse critique est criminelle parce que semblable aux fausses cartes qu'un géographe assassin fournirait à des navigateurs.

08:37 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.12.2014

D'un point, l'autre

Je lis que mon partenaire des Editions du Bug, là-bas, dans son quartier historique de la Croix rousse, pousse une juste colère contre les envahisseurs barbares de la fête spectaculaire, une de ces fêtes de l’abrutissement des consciences, une de ces fêtes vautrée dans la débauche surchauffée de musiques sans musique et de lumières sans éclat.

Je lis que le ruisseau torrentiel du mensonge f

Je soulève sur la nuit le rideau de ma fenêtre.

Il est 16 heures ; il fait bien sombre déjà.

Le village grelotte sous une petite couche de neige gelée qui s’accroche depuis des semaines à ses toits silencieux et aux branches de ses arbres. L’unique rue est déserte où s’engouffre le vent mordant de l’est, à peine éclairée par l’œil orange pâle d’un vieux réverbère.

Les gens sont chez eux.

Je me demande parfois ce qu’ils font de ces longues soirées de solitude hivernale, ces gens, avec lesquels je partage un coin de ciel planté sur la géographie…Lisent-ils comme je lis ? Ecrivent-ils comme j’écris ? Font-ils des mots croisés ? Des mots fléchés ? Des sudokus ? Ou regardent-ils, le cerveau éteint par les défaites, la parole atone d’une télévision ?

Le village muet de froidure ne livre rien de l’intimité de ses feux. Telle une entité recroquevillée sur le sein de l’hiver continental.

Un animal sauvage - renard, élan, chien viverrin, grand cerf ou chevreuil - rôde sans doute aux lisières forestières toutes proches, aiguillonné par cette immobilité désertique des territoires humains.

Il y a un monde entre les mondes. Nous habitons ainsi mille planètes aplaties sous une même voute.

Je baisse le rideau sur la chaleur de ma maison.

Ma fille lit un polar traduit du norvégien, ma bonne amie fait mille choses à la fois, une traduction, une écharpe, un repas, une présence.

Je replonge dans l’orthographe grammaire, mise en pages d’un manuscrit.

Le même, très certainement, dans lequel essaie de se plonger l’homme de la Croix rousse.

C’est avec ce qu’ils portent fièrement d’eux-mêmes, à l’intérieur, que les hommes tardent à se reconnaitre, d’un bout d’un monde à l’autre, par-delà les encombrantes convictions, pour balayer d’un revers de la main le brouhaha des fêtes, qui, pour seule raison d’être, n'ont que celle de tuer l’esprit de la fête.

06:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.11.2014

Malentendu mal entendu

A un éditeur qui tergiversait depuis longtemps, j'avais dit un jour au téléphone, profondément agacé : mais pensez donc à m'éditer, bon sang !

Au long silence qui s'en était suivi avant les salutations d'usage, je fus certain qu'il avait entendu une tautologie des plus saugrenues...

Du coup, il avait suivi mon conseil et ne m'a jamais édité.

10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.11.2014

Les Editions du Bug

C’est juste un détail. Mais j’ai la faiblesse de penser que c’est aussi un détail juste.

C’est juste un détail. Mais j’ai la faiblesse de penser que c’est aussi un détail juste.

Nous avions décidé, avec mon coéquipier, que les livres que publieront les Éditions du Bug, seraient brochés.

Plus aucun livre en France n’est broché, m’assure Roland, et ça donnera une touche d’originalité qualitative à nos publications.

Les devis ayant été établis par l’imprimeur, c’était largement jouable. J’ai examiné sous toutes les coutures- c’est le cas de le dire ou jamais – des livres imprimés et cousus par le susdit imprimeur… Beau travail, assurément, et du solide ! Avec cependant ce petit renflement en haut de la tranche, si la couverture est souple, qu’on ne trouve plus nulle part et qui, sincèrement, ne me plaisait pas trop, en fait…

Mais là n’est pas le problème.

La décision était prise et c’était une bonne décision.

Mais voilà que des gens sérieux, des gens qui travaillent dans le livre, qui ont de l’expérience et qui à notre égard nourrissent des sentiments amicaux, nous ont déconseillé ce brochage.

- Et pourquoi donc ?

- Vous passerez pour des snobs.

Voilà donc le travail de sape, réussi, de toute une époque qui se complaît dans des normes admises comme définitives et incontournables. Faire de la qualité autre est mal vu et relève d'un esprit obsolète et précieux.

Un peu comme un cordonnier farfelu dont la caboche de ringard s'obstinerait à proposer des souliers artisanaux, par lui faits main.

On le moquerait sans doute, sous cape ou ouvertement.

Nos livres seront donc collés, solides, très solides, j‘en ai fait le test en tirant dessus comme un malade. Ce qui m'a un peu désolé quand même, c'est que l'imprimeur semblait dire que c'était là une sage décision.

Il faudra donc chercher un peu plus en profondeur ce en en quoi ils n'épousent pas forcément tous les critères de leur temps et, la quête positivement achevée, ne pas rester bouche cousue.

08:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.10.2014

Naufrage

En 2009, j’avais participé à un recueil de nouvelles édité par Antidata, sur le thème de la maison et intitulé Capharnahome. Solko avait également apporté sa contribution littéraire à la rédaction de ce recueil.

J’avais alors proposé deux récits dont un avait été retenu. Celui que je vous livre aujourd’hui - déjà mis en ligne en mars 2010 - avait eu moins de chance, donc, et sommeille en mes tiroirs numériques.

*

Au nord de La Rochelle, battues par les vents mouillés, aspergées par les embruns ou ruisselantes de soleil, s’élèvent de blanches falaises au sommet desquelles pavoisent les bourgades d’Esnandes et de Lhoumeau.

Au nord de La Rochelle, battues par les vents mouillés, aspergées par les embruns ou ruisselantes de soleil, s’élèvent de blanches falaises au sommet desquelles pavoisent les bourgades d’Esnandes et de Lhoumeau.

Toutes les maisons font face à l’océan et depuis les fenêtres où pendent des rideaux à fleurs, les habitants, rêveurs, discernent parfois sur le lointain brumeux des eaux, les lourdes cheminées d’un bâtiment fantomatique glissant sur la crête des flots.

Quand la mer est basse et que le ciel au-dessus d’elle s'envase sur le triste horizon, de noirs bouchots hérissent l’estran, territoire humide et froid des opiniâtres artisans de la marée, tout enveloppés de noirs cirés de pluie.

Les maisons regardent l’océan, oui, mais d’assez loin. L’autorité les a contraint à reculer d’une centaine de mètres, pour la sérénité du littoral et la sécurité des citoyens : La falaise est abrupte, soumise à la violence des éléments qui la sapent au pied, et son herbe humide, aplatie sous la puissante haleine du large, peut être glissante, incertaine à la marche.

Aussi les vieux villages, les vrais villages de pierres brunes et de pêcheurs, conscients de l’énergie supérieure de l’océan, prévenus de son tumulte caractériel, sont-ils sagement retirés.

Plus impavides, par le lucre rendus audacieux, les lotissements de maisons toutes semblables se sont aventurés, eux, plus loin en avant, pour mieux voir, pour mieux être vus et mieux être balayés par les vents marins. Ils font désormais écran entre les villages historiques et la fougue récurrente des tempêtes. Aux premières loges du spectacle, ces habitations-là en prennent à leur aise, bombent avantageusement le pignon, se négocient à prix d’or et se réservent aux gens confortablement dotés.

À Lhoumeau cependant, eussiez-vous emprunté, voici quelque vingt ans déjà, cette allée de sable et d’herbes folles étrangement baptisée d’un oxymore, Ruelle du large, jusqu’à son terminus, en réalité un cul de sac, que vous auriez aperçu sur votre gauche une construction rebelle aux règlements de la prudence et des paysages, une maison aux volets bleu très foncé, coquette et basse, aux larges baies vitrées, qui lançait un défi à l’immensité venteuse et qui se dressait, provocante, solitaire, bravache et magnifique, sur les bords même des blancs escarpements de craie.

Son jardin se déroulait jusqu’à l’extrémité même de la falaise. C’était une maison du bout du monde. La maison des extrêmes, à laquelle le vide vertigineux puis, au-delà, l’indomptable univers des flots, tenaient lieu de clôture.

On entendait jusqu’à l’intérieur de ses murs respirer la gigantesque poitrine de l’océan. Et les gens du lieu, les nouveaux, alignés sur les lotissements comme hirondelles de septembre sur les fils, acrimonieux, jalousaient ce site d’exception. Ils commentaient, accusaient, récusaient et murmuraient des suppositions. Un homme de la plus haute importance ? Un qui aurait le bras tellement long qu’il lui aurait été permis, par-dessus l’austérité de la loi, de tendre ce bras pour caresser la houle ?

Les gens du cru, eux, ceux des maisons de pierre, les pêcheurs, les gens de moules et d’huîtres, ceux qui savent causer avec la mer, qui luttent avec ses caprices, dont la vie dépend de sa sagesse ou de sa fureur, haussaient simplement les épaules et levaient les yeux au ciel si on en venait à leur parler de la demeure isolée sur les hauteurs interdites.

N’empêche. La grâce déraisonnable de cette propriété soustraite au regard avide des curieux, côté continent, par de hautes palissades de haies vives, imposait le respect, forçait l’admiration et l’envie du promeneur, celui-ci eût-il été des plus insensibles aux charmes de la côte. On s’arrêtait là un moment, on contemplait les cormorans, les grands goélands et les mouettes à tête noire qui venaient faire demi-tour au-dessus du jardin avant de regagner leurs lointains horizons de brume, on voyait les arbres d’ornement dodeliner sous la brise océane, on devinait les grandes baies vitrées où réfléchissait la lumière tremblante de l’eau et on se disait ne pouvoir rêver séjour plus marin et plus fidèle métaphore d’un paradis sur terre.

Mais aujourd’hui, vous aventurant au bout de la Ruelle du large, vous pourrez seulement lire le décret d’une autorité placardé sur un poteau de bois et qui vous interdira absolument de tourner sur le vide chaotique de votre gauche, là où s’amoncellent encore, protégés par d ‘épaisses pelotes de barbelés toutes rongées de rouille, les débris d’une effroyable érosion.

Car une folle nuit de décembre, une nuit où la houle en délire soulevait des vagues comme des montagnes et creusait des tourbillons profonds comme des vallées, qu’elle frappait et creusait et rongeait le socle de la falaise avec une férocité démentielle en projetant très haut sur la noirceur des cieux des gerbes mêlées d’algues et d’écume, que l’ouragan brisait les beaux arbres d’ornement, faisait se plier les haies vives, éparpillait les buissons du jardin, que les radios signalaient au large un cargo des antipodes en détresse, le nez piqué tel un monstre marin mortellement blessé et qui, ne pouvant plus n’y avancer ni reculer, aurait chercher à fuir vers les gouffres abyssaux, la falaise s’était éventrée en une profonde crevasse qui avait couru sur toute sa largeur, tel un répugnant lézard soudain libéré des entrailles mugissantes de la terre. Vieillie, éreintée et fourbue par cette lutte inégale menée depuis la nuit des temps, elle venait de plier le genou sous les coups de butoir des fureurs océanes. Vaincue, elle s’était enfin résignée à jeter au vacarme des vagues tout un pan de son bel équilibre, entraînant dans sa défaite et sa rémission la maison solitaire et son infortuné occupant.

Devant le drame, les gens du lieu, ceux des lotissements, s’étaient crus gens du cru, gens qui savent. Ils avaient donc dit que c’était couru d’avance, que la mer, la vaste mer, l’énigmatique mer, comme toutes les idoles et tous les totems, ne se laissait approcher que de loin et que l’orgueil coupable des hommes était seule responsable de ses colères meurtrières.

Les gens du cru, les vrais ceux-là, ceux des cirés de pluie, des huîtres, des moules et des pierres antiques, n’avaient rien dit.

Des femmes s’étaient signées et avaient dans des murmures égrené de vieux chapelets de buis.

Les hommes avaient constaté le désastre, donné de précieuses et brèves indications aux services de secours, regardé au loin le dos arrondi et maintenant paisible de l’océan, hoché la tête, et, traversant les rues des lotissements pour s’en revenir chez eux, un peu plus loin sur l’abri des terres, avaient posé sur les maisons des parvenus, toutes semblables, un regard infiniment triste et plein de commisération.

17:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.10.2014

Troc

La cigogne ne les arpente plus, le busard ne les survole plus de ses quêtes obstinées, le courlis n’y chante plus, l’alouette n’y prend plus son essor musical dès la pointe du jour.

Les champs attendent. Résignés. Ils attendent le fer qui les éventrera et le semoir qui dans leurs entrailles enfouira l’espoir d’autres jours lointains, d’autres pains putatifs, d’autres saisons, d’autres lendemains…

L’éternel recommencement, l’éternel retour, tel le rocher de Sisyphe et tel le phénix rejailli de ses cendres.

Ils sont anonymes, les champs. On les dirait n’appartenir qu’à la plaine sous la morte saison. On les dirait une entité géographique, un tout souverain du paysage.

Celui-ci est pourtant à Paweł, cet autre à Piotr, cet autre encore, plus loin, à Marek ou à Bogdan.

Et Paweł, Piotr, Marek et Bogdan les tiennent de leurs pères, qui les tenaient du grand-père et, même, oui même, disent-ils en reniflant et en montrant du doigt une invisible chose, d’aïeux plus éloignés encore, tellement éloignés qu’on ne sait même plus dire leur nom et qu’on ne sait même plus quand exactement ils sont passés par là pour déchirer, eux aussi, leur échine à fouiller les mystères de la glèbe.

Ce sont là, ces paysans qui du doigt montrent une invisible chose, des paysans surannés, des vilains des temps jadis. Des ruraux comme si le stakhanovisme de notre ère surpeuplée dédaignait leurs lopins. Trop lointains, trop pauvres, trop sablonneux, trop ombragés, trop froids, trop coincés par les bois, trop longtemps ensevelis sous un suaire de glace.

Untel mise tout sur son seigle, un autre tout sur ses citrouilles, et l’autre, là-bas, sur un dévers accablé d’horizon, tout sur sa camomille, qu'il vendra aux parfumeries.

Mais celui-ci est seul et celui-là itou. Et deux bras, pour robustes qu’ils soient, ne peuvent fournir à tout quand la saison est brève, que le matériel est cher, que la terre est ingrate et que l’esprit est ailleurs. Deux bras, c’est peu… Bien peu.

Alors on a conservé ici l’antique, l’atavique, l’oral contrat du clan néolithique. Deux bras plus deux bras, cela fait quatre bras. Et deux espoirs plus deux espoirs, cela fait des milliers d’espérances.

On échange donc des journées, on se donne du temps, on fraternise dans la sueur, on mutualise l’urgence, on salue d’un même geste le même lever du soleil.

Le temps, un troc que l'aigle politique, qui veille pourtant à ce qu’aucune proie ne passe au travers de ses filets, ne peut taxer ; du vent à l'ancienne sur lequel ses serres n’ont pas prise.

La gratuité contre la gratuité, ça a dès lors les allures d’une subversion dangereuse dans un système où même l’air non vicié - qu’on serait pourtant en droit de respirer librement - a un coût.

En tout cas, ce sont là des mœurs qui ne font pleuvoir ni dans les carottes de Varsovie, ni dans celles de Bruxelles. Des pratiques de pauvres gens, des us et coutumes de manants libres, et qui rient de toutes leurs dents brisées quand la grange est, par l’effort conjugué, pleine et que la table, pour le plaisir commun, est dressée.

Des hommes debout ; véritablement debout face au monde de tous les pauvres types qui en constituent l'essence et la raison d'être, vautrés telles de misérables loques devant les comptes bancaires.

11:42 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.09.2014

Fabliau en ré dièse augmenté

ULTIMA RATIO REGUM

Le Prince des Sans l’sous se sachant menacé

Cherchait à provoquer un écran de fumée,

Qui distrairait les ires du peuple turbulent.

Sa tête vaquait donc sur des sujets brûlants :

L’or ? La peste ? Le climat ? La répression vulgaire ?

Fi des banalités ! Rien ne valait la guerre,

Ce retour immédiat des ataviques peurs,

Qui font du roi un chef et un grand protecteur !

L’idée bien arrêtée et l’ennemi trouvé,

Sa majesté tantôt fit le canon tonner.

Certes, nous dit-on, en ces temps reculés

De féroces barbares, visage cagoulé,

Tuaient des voyageurs du royaume de France,

Et ces assassinats réclamaient la vengeance !

«Vous êtes bons chrétiens, assez de reculades,

Car Dieu qui vous regarde commande la croisade !»

Mais le roi n’eût il eu trône sur la balance

Qu’il eût sans état d’âme sur tout ça fait silence.

Tous les Sans l'sous pourtant- les doux, les indigents,

Les petits, les moyens, sots ou intelligents -

Applaudirent au courage d’un prince méritoire

Qui signait de leur sang sa page dans l’histoire.

12:30 Publié dans Fables | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.09.2014

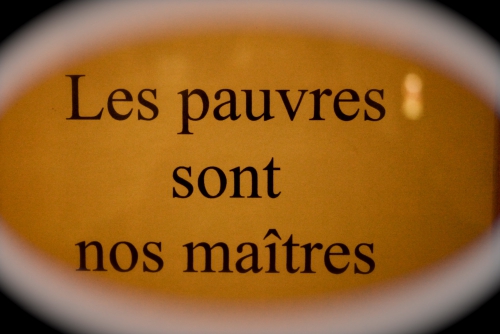

Pauvres

Les pauvres ont toujours perdu toutes leurs guerres et toutes leurs révolutions par le simple fait qu’ils ne se sont battus jusqu'alors que pour ne plus être des pauvres.

Les pauvres ont toujours perdu toutes leurs guerres et toutes leurs révolutions par le simple fait qu’ils ne se sont battus jusqu'alors que pour ne plus être des pauvres.Misère morale, fille légitime de la misère économique : ils projetaient tout bonnement de se rayer des effectifs du peuple humain.

Et leurs éternels vainqueurs, eux, l'ont toujours su, qui, sans la brutalité des fusils, les ont gentiment collés au mur de l‘accession à la propriété et derrière le rideau noir de l' isoloir démocratique.

Ils en ont fait ainsi des pauvres un peu riches.

Ou des riches un peu pauvres.

Des serfs un peu affranchis.

Ou des affranchis un peu serfs...

Un pauvre qui ne se rebelle que par sa pauvreté est déjà un riche dans sa tête. Un salopard social en puissance. Un salaud qui souffre de n'avoir pas les moyens d'en être un. La moindre augmentation de son pouvoir d'achat se transforme vite dans sa tête en achat d'un peu de pouvoir.

Oh ! Ne lui confiez jamais, à celui-là, la tourmente désespérée de vos rêves ! Il la vendrait sur-le-champ au premier offrant qui viendrait à passer par là.

C'est d'ailleurs ce qu’il advint - en grande partie - aux poètes de toutes les mutineries, pas assez poètes et pas assez mutins, jusqu'à enrubanner leurs rimes et leurs coupures à l'hémistiche dans les plis d’un drapeau. En regardant un peu du côté de l'Histoire, ils auraient tout de même dû voir que le drapeau est le passeport flottant de toutes les trahisons : dans ses plis, il a toujours en réserve une salve gratuite pour ceux qui ne veulent pas saluer !

Quand on ne se bat que pour la richesse de sa survie, on ne se bat alors que pour la pérennité d'une pauvre vie.

Ce qu'ils ne savent pas et ne sauront jamais, ces gens-là, c'est qu'un rebelle qui s’en fout de sa condition de pauvre, qui n'envie pas la soie dans laquelle pètent ses ennemis, pas les festins dont ils se gobergent, pas leurs comptes en banque en forme de cavernes d’Ali Baba, se fout du même coup de leur illusoire pouvoir et qu'ils ne peuvent ainsi nulle part l'atteindre.

Ou alors que par lui-même.

Un jour de trop lourde mélancolie, peut-être.

09:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.09.2014

Fabliau en si mineur très diminué

CONFÉRENCE

Aux yeux de ses manants ne trouvant plus de grâce

Pour avoir agréé les appétits voraces

Des grands propriétaires et des hauts dignitaires

Au grand dam et courroux du monde prolétaire,

Le Prince convoqua tous les folliculaires

Pour tenter d’apaiser la grogne populaire.

Grand comédien rompu à l’art de la tromperie

Il comptait ce faisant amadouer les esprits,

Les étourdir de phrases et les payer de mots,

Que relaierait très bien l’engeance des grimauds.

Du côté des ministres on faisait triste mine

Car ces gens sans aveu, honnissant la chaumine,

Craignaient que le filou n’annonçât des réformes

Plutôt que d’asperger le peuple au chloroforme.

Le roi les rassura : il fut en son discours

Si flou, si nébuleux, que même leur basse-cour

Dut froncer le sourcil et fournir gros efforts

Pour ouïr exactement le sens des anaphores.

Celles-ci au demeurant en étaient dépourvues ;

Il s’agissait pour l’heure de gouverner à vue.

Certains chez les Sans l’sou prirent les figures de style

Pour de l’argent comptant et dirent : c’est pas facile

De guider le royaume en ces années deux-mille !

Aimons le souverain et ravalons la bile !

D’autres, bien plus obtus aux plaisirs de l’abscons,

Se virent sans ambages pris pour de pauvres cons …

C’en est trop, crièrent-ils, de ces indignes prônes,

Il nous faut sans tarder le virer de son trône !

Les mâchoires se serrèrent et les poings se fermèrent,

Mais les justes colères sont toujours éphémères.

Si bien que le bouffon rentrant chez lui tranquille,

Pour des siècles encore régna sur des débiles.

13:42 Publié dans Fables | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.09.2014

Fabliau en la mineur

LE FROMAGE DU PEUPLE

Au congrès des soldats armés jusques aux dents,

Le prince des Sans l’sou en vocables ardents

Entreprit un beau jour de déclarer sa flamme

A ceux qui croupissaient sous la misère infâme.

La gent soldatesque souleva le sourcil,

Ces mots n’ayant point cours en ces mâles conciles

Où il n’est d’ordinaire question que d’ennemis

A saigner et brûler pour sauver la patrie.

Faisant fi, nous dit-on, de la consternation

Le prince fit état d’anciennes filiations

Qui le liaient par le sang et le liaient par le cœur

Aux faibles créatures du monde travailleur ;

En un mot comme en cent, il brisa l’anathème

Qui courbait leur échine, en criant : Je vous aime !

Le peuple des Sans l’sou en fut transi d’émoi

Et jura devant dieu fidélité au roi.

Il n’avait, ce bon peuple, qu’un brouet lamentable

Tous les saints jours du mois à mettre sur sa table,

Mais hélas n’ayant lu que moitié de la fable,

Il avait oublié qu’un roi qui fait l’affable

Ne le fait qu’à seule fin de piller ses étables.

Ainsi va la morale, immuable de par les âges,

Écrite par les corbeaux, les renards, les fromages.

13:18 Publié dans Fables | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.09.2014

Socialisme glamour

Les affreux politiques d’un monde déboussolé me rappellent - en bien pire hélas ! - ma vieille mère et ses romans-photos à quatre sous.

Les affreux politiques d’un monde déboussolé me rappellent - en bien pire hélas ! - ma vieille mère et ses romans-photos à quatre sous.

De leurs mots éteints, usés, aveugles, sans signifiant ni signifié, ne suintent plus qu’amour, amour, amour et propos sulfureux du faux discours amoureux.

Un pouvoir à bout d’arguments, à bout de légitimité, à bout de représentation - ce qui est tout de même un comble d’être à bout de sa propre raison d'être - sombre ainsi dans le discours de la séduction la plus veule et d’ordinaire réservé aux maquereaux .

Celui-ci fait une déclaration d’amour aux patrons et à l’entreprise, Je vous aime ; deux jours plus tard il en fait une autre, exactement la même, à la kermesse rochelaise, J’aime les socialistes, et l’autre, l’inconséquent, l’innommable, bredouille son amour pour les pauvres.

J’aime les pauvres.

Au sommet armé jusqu'aux dents des guerriers de l'OTAN, en plus ! Vraiment, il devient urgent de se poser la question de savoir si cet homme ne serait pas tout simplement un fou, en cela digne de toute notre indulgence.

Car se rend-on compte vraiment, outre l'incongruité du lieu et du moment, de l’insulte contenue dans cette déclaration ? Se rend-on compte de l’infamie, du crachat envoyé dans la gueule du populo ? J’aime les pauvres, les démunis, les déshérités…

Pire, le sycophante avoue : Ils sont ma raison d’être.

C’est-à-dire que j’aime que vous soyez pauvres, démunis, en haillons, sans l’sou, dans les rues, déchirés par la meute dévorante des huissiers et des créanciers, endettés, anéantis. Sans quoi, je ne vous aimerais pas, sans quoi je n’aurais nul objet sublime où fixer mon besoin d’amour, ma soif de tendresse.

Sans vous, je n’existerais pas.

Mais il est vrai aussi - entre nous - que l’aventurier qui veut baiser sa rencontre de fortune commence toujours par lui dire je t’aime.

Cela me rappelle aussi – toujours en pire – un monsieur bien mis sur lui, ongles manucurés, un directeur avec un grand D d'un service d'Aide sociale, un homme aux appointements fort avantageux, qui me disait, sans mesurer l’énormité de son propos, que la misère était source d’emplois. Rendez-vous compte, nous employons plus de deux cent travailleurs sociaux !

Est-ce à dire, monsieur, que le malheur, source de richesses, est nécessaire à la croissance, avais-je tenté, sans succès, de lui faire préciser ?

Je serais donc président de la république de France - que le destin m’en garde et je lui fais à ce sujet entière confiance ! - que, voulant malgré tout rester digne, je dirais plutôt : je ne vous aime pas, les pauvres, les gueux, les misérables ! Je vous hais, même ! Je vous déteste !

Et je vais faire tout mon possible pour vous détruire, pour vous tirer de ce lamentable état ! Après seulement, je vous aimerai. Peut-être. Tout dépendra de ce que vous ferez de votre pauvreté vaincue.

Mais je ne dirais même pas ça, en fait.

Parce que lorsqu’on mélange le discours des sentiments, du cœur, de l’intime privé, du beau réservé, avec celui de la responsabilité des affaires publiques, c’est qu’on est tout simplement une ordure populiste.

Ou un triple idiot sans cervelle.

Ce qui revient souvent au même.

10:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, politique, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.09.2014

Fabliau en douze majeur

SUBTERFUGE

Jadis en un palais doré vivait un loup,

Par rouerie élu prince du peuple des Sans l’sou.

Cette engeance, on le sait sur la machine ronde,

A le bon sens ingrat et la bévue féconde.

Ce loup, donc, du diadème aussitôt chapeauté

La meute s’empressa de bien maquereauter

Pour flatter sans ambages les grands loups dominants.

On vit bien, quelquefois, le peuple descendant

Sur le pavé des rues et y grincer des dents,

Rien n’y fit pour autant.

Le Prince des Sans l’sou n’aimait plus que l’argent !

Dans sa couche cossue cousue d’or et de soie

Pour s’ébattre en grand fauve et se griser d’émoi

Le roi prit une louve aux épaules puissantes,

La fit reine des loups et dame sous-jacente.

Mais, soit qu’il la couvrit comme on couvre putain,

En ne donnant de soi qu’une part de butin,

Soit qu’il connut soudain pénurie de gingembre

Ou qu’elle-même ne sut roidir le royal membre,

Reléguée aux lisières,

La louve fut bannie de l'auguste tanière.

Et l’on vit tout à coup surgir le jamais vu :

Les Sans l’sou tous pliés pour une affaire de cul,

Tandis que sous les ors de la forêt touffue

Les grands loups dominants entassaient des écus.

16:16 Publié dans Fables | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.09.2014

Ectoplasme

Il ou elle a dans des yeux anonymes qu’aucune flamme ne vient allumer, ce petit air stupide de celui ou de celle qui sait ou qui fait mine de tout savoir du secret des dieux et des climats de l’Olympe.

Il ou elle a dans des yeux anonymes qu’aucune flamme ne vient allumer, ce petit air stupide de celui ou de celle qui sait ou qui fait mine de tout savoir du secret des dieux et des climats de l’Olympe.

Il ou elle est de toutes ces petites combines qui tiennent lieu de soleils sur les platitudes gelées des vies étriquées entre un bureau, ou un emploi subalterne, ou une classe de têtes blondes, ou une mission ad hoc au SAMU social et une famille socialement correcte, avec des enfants sages et studieux ou alors sans enfant du tout, mais en tous cas une famille sans heurt ni passion.

Il ou elle ne marche jamais seul(e). Il lui faut une stratégie, aussi minable et inutile soit-elle, un p’tit plan, un p’tit but petitement profitable, pour guider son pas débile.

Il ou elle sait- elle a beaucoup travaillé pour ça - à qui il faut dire bonjour et à qui il faut dire salut.

Il ou elle a son avis sur tout. Un avis plat comme une galette, rose comme une fleur de fin d’automne, insipide, convenu, glané au hasard d’une petite réunion de cellule, à la télé, chez la belle-mère, dans un mauvais livre ou alors, lumineux et sans appel, dans les sacro-saintes colonnes de Libération.

Il ou elle n’a de mots compatissants que pour les pauvres gens, les laissés-pour-compte, les loosers, mais, depuis son univers propre comme un sou neuf où l’habit fait toujours le moinillon, il ou elle a une inextinguible frousse du révolté, un mépris révulsé pour l’alcoolique, le trimardeur, le violent acculé à l’esclandre, le sale, le chômeur en fin de droits, mal rasé, déguenillé et à longueur de journée accoudé au comptoir gouailleur du PMU de son quartier.

Il ou aime le peuple qui sent bon la résignation à ses propres et raisonnables valeurs .

Il ou elle a un rêve qui guide sa marche sur les chemins lumineux de l’idéal : être remarqué(e), vu(e), reconnue(e), congratulé(e), embrassé(e) même, par un autre ou une autre perché un peu plus haut sur l’organigramme des notoriétés secondaires. Pas trop haut quand même, car il ou elle est sujet (tte) au vertige. Celui-là, ou celle-là, quand elle en parle, si ce « il » ou cette « elle » est un maire, un président quelconque, un hobereau de moindre influence, un responsable quelconque, elle ou il ne le cite que le bec oint d’une fierté pathétique et que par son prénom, comme on cite un membre de la proche famille.

Ceux d’en-dessous, il ou elle leur chie dessus, sans en avoir l’air, en prenant un air distrait, innocent, ou alors un air de rien du tout, mais toujours en arguant de la sagesse et en usant d'une langue de bois plus creuse que l’arbre mort.

Il ou elle aime la nature, les oiseaux, les abeilles, les plantes, la forêt, parce qu’aimer la nature, ça vous classe un homme ou une femme du côté des âmes sensibles, conscientes, responsables… en un mot comme en cent, du côté de ceux qui ne savent plus quoi faire de leur intelligence.

Il ou elle vote donc tout cela avec passion, pour celui ou celle qui lui ressemble le plus. C’est dire qui il ou elle fait régulièrement roi et c’est dire, ô misère, l’état déliquescent d’une chose publique créée à son image!

Il ou elle n’a pas de nom, pas de visage, pas de silhouette, pas de température, pas d’état d’âme, pas de fesses, pas de seins, pas de couilles : il ou elle est socialiste de base, porteur ou porteuse de bidons dans le peloton des notables.

Point.

Image : Philippe Seelen

14:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.09.2014

La mémoire qu'on ne dépasse pas

L’homme, encore jeune, la quarantaine à peine franchie, est assis en face de moi.

L’homme, encore jeune, la quarantaine à peine franchie, est assis en face de moi.

On discute.

On discute de la situation explosive en Europe, des Américains et des Russes.

Un Français et un Polonais qui discutent des Russes peuvent tomber d’accord, certes, mais, dans le fond, si l’un en parle de loin, dit ce qu’il en devine en se référant à sa connaissance de l’Histoire, à ses lectures, à quelques rencontres de fortune, à sa vision géopolitique du monde, l’autre parle de la mémoire de son peuple en général ou, ainsi qu’il advint dans ce cas précis, de sa mémoire individuelle, intime.

Cela vaut-il argument définitif ?

Je n’en sais rien. Je me fous des arguments quand c’est l’âme qui parle !

Je sais simplement que cela marque et que l’autre, s’il n’adhère toujours pas à la vision «intellectuelle» de son interlocuteur, il le comprend en profondeur, en homme, et il n’a désormais plus le cœur à le contredire.

Le cœur. C’est cela. Le cœur.

L’homme encore jeune assure donc que, en période de conflit, les Russes sont des barbares.

L’homme un peu moins jeune que je suis rétorque dans un sourire que tous les peuples de la terre sont, en période de conflit, des barbares, des tueurs et des bêtes sauvages.

Oui, mais…

Mon interlocuteur semble s’émouvoir. Il rougit même un peu, il déglutit et me confie :

- Pendant l’occupation nazie, ma grand-mère a vécu seule dans sa maison. C’était dur, c’était dramatique, mais elle a vécu. Elle a survécu. L’armée rouge est arrivée pour nous libérer… Ils l’ont violée et ils l’ont tuée. Comme ça. Gratuitement.

Je baisse les yeux.