25.09.2017

Rencontres

Le ciel s’obstine, soit à pleurnicher, soit à vraiment sangloter. Quelques rapides éclaircies, jaune pale, tentent bien de temps à autres d’essuyer ses larmes. En vain. La déprime règne sur tout l’espace céleste.

Cette grisaille cependant fait le ravissement des cueilleurs de champignons.

Il y en a partout. Des cueilleurs comme des champignons… Les premiers déboulent du moindre sentier herbeux, du moindre routin de sable et, le nez baissé, ils arpentent les sous-bois gorgés d’humidité. Les seconds envahissent jusque sous les tilleuls de ma cour, s’incrustent sous le vieil et bel ormeau, colonisent l’emplacement d’une vieille grange où, l’été, je laisse mon bois sécher.

Et je les vois revenir de leur quête, les ramasseurs ! je les croise au cours de mes balades sur la prairie riveraine, le vent déjà frais sur leur visage enjoué. Leurs paniers sont remplis de beaux bolets, bruns ou rougeâtres, qui luisent grassement et sentent toutes les senteurs des vieux fourrés. On échange quelques mots, non, ils n’ont pas de vers, ils sont jeunes et encore fermes, c’est vraiment une belle météo pour les champignons ! Grzybowa pogoda...

Ils me regardent gentiment, un peu étonnés de ce que, moi, je marche sans panier sous le bras et ne ramasse rien. Que l'air du temps qui passe.

Je me demande s’ils ne se demandent pas pourquoi. Avec bienveillance.

S’ils s’en inquiétaient, je leur dirais qu’il y a trop longtemps que j’ai fait ma révolution néolithique, que c’était loin d’ici, à l’autre bout du continent, et que je ne me souviens plus très bien comment on cueille les champignons.

Mais qu’avec des mots qu’ils ne liront jamais, je saurai raconter à des hommes qu'ils ne verront jamais que je les ai croisés et que nous nous sommes fraternellement salués aux portes de l'automne

Image : Marian Tomkowicz. Merci à lui !

19:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.09.2017

Les maquisards

Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…

Régulièrement, comme tant d’autres petites mains anonymes, j’ouvre un nouveau fichier…

Et la première lettre, le premier mot, bientôt la première phrase d’une idée de projet s’inscrivent à l’écran.

La gestation sera plus ou moins longue. Des mois ? Des années ? La création littéraire n’a pas de lois biologiques qui pourraient la rassurer sur son destin.

De plus, elle compte dans ses poubelles une foule de morts-nés, brouillons inaudibles, fœtus difformes au verbe boiteux.

C’est ce que nous appelons « écrire ». Nous écrivons ! Diantre ! La belle affaire que voilà !

A qui ? Et qui donc nous lira ? Et puis, pour dire quoi ?

Ces jours derniers, une dame me disait par mail gentil : "Ce fut un ravissement de vous lire, monsieur Redonnet." Un monsieur, lui, renchérissait : "Quel régal que votre dernier livre !" Un autre, une autre encore : "Merci pour ces pages trempées dans une écriture que nous pensions définitivement jetée aux orties."

Je les remercie. Je devrais être flatté, content de ma Pomme, peigner fièrement mes moustaches dans le miroir, et me sourire en coin.

En lieu et place, j’en reste songeur.

Parce que si ce que disent ces quelques lecteurs et lectrices est vrai ; s’ils ne sont pas de pauvres fous, dans quel monde me suis-je donc fourvoyé qu’il y en a des milliers et des milliers d’autres qui n’en ont strictement rien à foutre de ce que j’ai pu écrire de la culture Campaniforme, de l’exil, des Soldats maudits et de la grande forêt primaire de Białowieża ?

Et je ne suis pas un cas isolé, loin s'en faut. Tous ceux qui écrivent dignement le savent bien.

En fait, en lisant ces quelques courriers, je comprends que nous avons pris le maquis.

Que nous sommes cachés dans des broussailles épaisses, guettant la survivance.

Pendant qu’autour de nous voltige l’accablante réalité d’une époque qui, sans être ni plus décadente, ni plus sordide, ni plus méchante, ni plus pourrie qu’une autre, n’a tout simplement plus besoin de notre écriture pour se penser, se comprendre et, même, se rêver.

Nous avons pris le maquis à l'envers : nous voudrions occuper une place qui n'est plus à nous depuis fort longtemps et qui est, on ne peut plus légitimement, habitée par d'autres.

Avant d’ouvrir un nouveau fichier et d’y inscrire une première lettre, un premier mot, une première phrase, nous devrions avoir ça à l’esprit.

Mais nous nous en garderons bien, le propre de la folie - et de sa vanité - étant de ne pas tenir compte des réalités.

Illustration : Soldats maudits en Pologne

10:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.09.2017

Tout le monde, il a bien sa pomme qui tombe pas loin du chausson?

Bon, c'est bien...

Bon, c'est bien...

Il vous est aussi loisible d'aller faire un tour du côté d'Onuphrius... Pour un enterrement...

La nouvelle que j'y publie a l'air d'une galéjade... Pourquoi pas, me direz-vous avec juste raison ?

Pourtant elle dit aussi que de ce côté-ci du temps, on compte toujours le temps.

On le sème. Derrière ou devant soi. On en voudrait récolter du bon grain.

On le sème comme, côté face, la semeuse de nos anciennes pièces de 1 franc semait.

Et on est un peu effrayé de ce qu’il ne repousse pas très vite. Le sillon serait-il vierge au creux duquel nous le jetons ?

Ou alors, s’il repousse, ce sont uniquement des limites, toujours des limites.

Car son rôle est de fuir, nous dit le vieil adage depuis la nuit des temps.

Cela dépend pourtant. Cela dépend de la saison. Il y a des saisons où il musarde, d’autres où il trottine, d’autres où il se met à courir et d’autres encore, les dernières, où il s’enfuit littéralement.

Au moindre bruit un peu suspect du cœur ou de la poitrine, il détale et jamais plus ne revient.

Alors, de ce côté-là du temps, on ne compte plus le temps.

15:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.09.2017

La figue tombe toujours assez loin du prunier

Oui, j’ai un peu changé le titre pour ne pas risquer de vous lasser.

Oui, j’ai un peu changé le titre pour ne pas risquer de vous lasser.

Car je sais bien d’expérience qu’un lecteur, ça se lasse assez vite… Pas qu’ça à faire, à la fin !

Bon, mais je voulais quand même dire que mon ami Frédéric Constant, un homme d’une gentillesse et d’une culture littéraire exquises, par ailleurs Directeur de la Médiathèque de l’Institut français de Varsovie, allait commander La poumme qui cheut pas lin dau poumma…

Le livre transitera par Edukator, la librairie française de Cracovie… J’espère qu’il y fera une halte.

Et puis, sans rapport aucun, un homme qui habite en Israël, Jean-David Herschel, a eu la bonne idée d’ouvrir une revue littéraire qui me semble de très louable tenue. Onuphrius.

Je collaborerai à cette revue et vous aurez donc, dimanche 17 septembre, une nouvelle de ma pomme (non, non, pas celle du livre ! l’autre) en ligne.

Jean-David commandera également mon livre.

Pologne, Israël, le voilà donc promis à une carrière internationale, ce livre…

Au moins deux de ses exemplaires… Gageons cependant que ça ne suffira pas !

Il me semble aussi que Jean-David recherche des nouvellistes qui voudraient bien participer et dont le style s'inscrirait quelque peu dans la tradition de la nouvelle française du 19ème siècle.

Alors, si le cœur et la plume vous en disent…

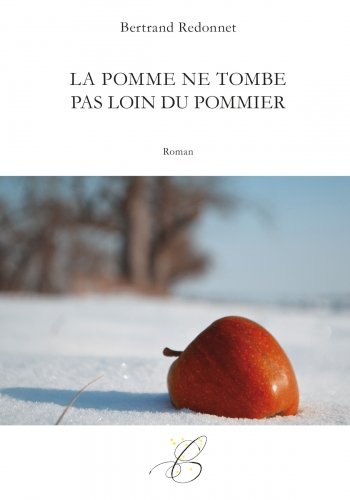

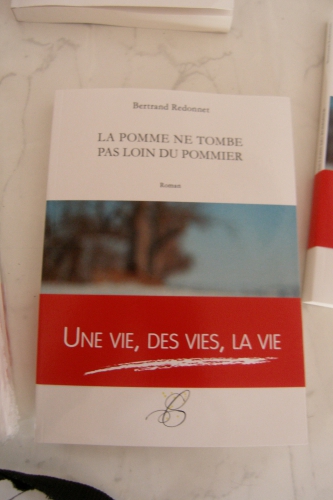

En attendant, je vous signale que La Pomme … etc.… est disponible… voir textes plus bas... etc.

10:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.09.2017

Lectures

En dépit de notre brouille, je lui en sais gré. Et même s’il s’est un peu trompé, c’est vrai que beaucoup de notre écriture est médiatisée par le net, à tel point que je pense que si je n’avais pas suivi son conseil, je n’aurais pas écrit tous ces textes qui aujourd’hui en constituent l’ossature.

Beaucoup, donc, certes. Mais l’essentiel ?

Depuis que L’exil existe, j’ai publié six livres. En dix ans.

Et, quoique j’en aie fait la promo à chaque fois sur ce blog, la plus grosse part de leurs lecteurs n’est pas venue de là. Car si seulement un de mes visiteurs sur deux achetait (et lisait) mes livres-papier, alors ils seraient tirés à nombre respectable d‘exemplaires.

Tout se passe donc comme si, très schématiquement, il y avait des gens qui lisaient des textes courts, rapides, sur les sites, mais pas les livres dans la longueur.

Comme si, en fait, ce n’était pas une écriture qui plaisait, mais une façon de l’offrir.

Avec La Pomme ne tombe pas loin du pommier, je viens pourtant de récidiver, comptant emmener les lecteurs de l’exil vers les pages d’un nouveau livre, comptant les promener côté cour de ma passion d’écrire.

Rien n’est alors moins certain que l‘utilité de cette « démarche ».

J’ai l’impression, grosso modo, de conseiller à Paul d’endosser le costume de Pierre.

Mais je peux aussi me lourdement tromper.

Cela m’arrive assez souvent.

16:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.09.2017

La Pomme est tombée...

Disponible sur commande chez votre libraire, dans certains espaces culturels Leclerc et sur le site de l'éditeur, frais de port offerts, ICI.

*

" [...] eussiez-vous connu mon père que vous seriez aussi interloqué que moi car si je le revois nettement, là-bas chez nous, sur la plaine charentaise, en travailleur débonnaire, avec une fourche, un râteau ou un sarcloir entre les mains ; si je le revois également au cul de ses chevaux tenant fermement les mancherons de la charrue, il m’est impossible de l’imaginer une seconde avec une mitraillette, une grenade, un couteau ou une arme quelconque entre les mains. Non, ça, c’est absolument impossible. Et puis…

Zbyszek s’arrêta tout net et fixa un nœud sur le parquet du sol, les yeux exorbités, l’air parfaitement ahuri. Une image venait brusquement d’enflammer son cerveau et de couper l'évocation. Une image fugace, oubliée. Non. Pas oubliée. Ce n’était même pas un souvenir. C’était un reflet onirique, extérieur, et c’était il y avait bien longtemps… Plus de cinquante ans sans doute. Le môme tenait la main de son papa et tous les deux marchaient allègrement sur les blés en herbe, tout verts, ondulant sous un impalpable souffle du vent de mer. Ils marchaient, heureux, comme quand on marche sur des nuages. Tout à coup, des oiseaux sauvages avaient déboulé de dessous leurs pieds, des perdrix sans doute, des faisans peut-être, en tout cas dans un claquement violent d’ailes effarouchées. L’enfant avait sursauté et jeté un grand cri. Le père avait aussitôt lâché sa main et mis un genou à terre. Un poing plaqué contre sa hanche, l’autre bras légèrement replié et mis en avant, comme tenant quelque chose, il avait hurlé, en polonais, « Salauds ! » et puis « tatatatatatatatata »…

Un fusil mitrailleur. L’incoercible réflexe d’un guerrier. Pas celui d’un chasseur."

*

" [...] Il étendit le bras et montra alors la forêt qui devant eux grossissait, dont on voyait maintenant les premiers grands arbres, leurs ramures courbées sous des amoncellements blancs.

- La mémoire, monsieur, notre mémoire commune, c’est cela… A vous comme à moi, comme à tous les hommes de la plaine européenne. Du haut de ces grands sapins, s’amusa-t-il à parodier, voulant sans doute faire montre de quelque culture ou plutôt établir une complicité de bon aloi avec son passager, ce ne sont pas quarante siècles qui nous contemplent, mais bien quarante millénaires. Dans chaque élément de cette création de Dieu, il y a quelque chose de sacré qui s’impose à notre âme et la fait s’incliner devant les grands mystères du Début.

Au commencement, la terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, dit le Livre... "

10:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.08.2017

Historique anecdote

Je vous livre une anecdote lue dans une revue historique polonaise, "Mòwią wieki", Les siècles racontent.

Je vous livre une anecdote lue dans une revue historique polonaise, "Mòwią wieki", Les siècles racontent.

Les Polonais, qui ont longtemps cru que Napoléon victorieux des empires centraux et du tsar de toutes les Russies serait leur libérateur, vouent malgré tout une grande admiration à l'empereur. Ils sont à son propos friands d’anecdotes.

Celle-ci pourtant dénote, peu glorieuse qu'elle est :

Après qu’il eut donné le signal de la retraite devant Moscou incendié et quasiment vidé de ses habitants, l’empereur vit son armée, délabrée et harcelée par les cosaques, s’effilocher et se traîner lamentablement dans la neige et le froid des vastes plaines de Russie.

Lui, noblesse oblige, avait pris la fuite loin devant tout le monde, avec une petite escorte et sur un traîneau.

Arrivé au Dniepr, il demanda à son guide de s’enquérir s’il y avait beaucoup de déserteurs français qui avaient déjà franchi la rivière.

Et le guide, renseignements pris, de répondre avec déférence :

- Non, Sire, vous êtes le premier.

C'est certainement là l'occasion unique que pourrait avoir un jour Macron de ressembler à Napoléon ! !

16:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

28.08.2017

Cohérence des contradictions

Depuis mes années de lycée, depuis ma première barbe contestataire, mes premiers livres dits subversifs, la rencontre avec mes premières amours, j’abhorre la vilénie du monde politique alors que rares sont les jours où je ne tiens pas un propos ayant peu ou prou trait à la politique.

J’aime la camaraderie, l’amitié, l’ambiance bon enfant, les tapes fraternelles sur l’épaule, la complicité avec un frère humain… et c’est par amour que je me suis éloigné de trois mille kilomètres de toute possibilité d’amitié.

La vieillesse m'épouvante et je désire ardemment vivre longtemps.

Je ne déteste rien plus que les intrigants et les intrigantes et je m’y intéresse beaucoup parce que, justement, ils m’intriguent.

Quand je rencontre une de mes qualités - j’en ai deux ou trois, pas plus - chez un autre, je la trouve insipide, voire superflue. En matière de qualité, il me faut de l’inédit. Ou alors un défaut remarquable.

Je voue à la chance d’exister un véritable culte, j’éprouve un immense bonheur à vivre ; je salue chaque jour qui se lève en levant les bras au ciel, et j'ai bien failli raccourcir ma vie - presque un an déjà - au motif on ne peut plus débile de faire de la fumée avec des cigarettes.

Je voudrais un monde plus juste, plus humain, plus sensible et lorsque je m’imagine ce monde je me dis que je n’y ferais sans doute pas autre chose que ce que je fais dans celui-ci. Pire. Que je m'y ferais encore plus chier pour n'avoir plus aucune raison de le critiquer.

Quand je me fantasme riche je me vois en train de redistribuer partout mon argent à ceux qui souffrent de son manque. De cela, je suis certain, je le ferais. Je me vois monter une fondation, financer une foule d’initiatives généreuses, aider des malades, financer l'édition de livres de qualité, bref, inverser l’usage courant du fric, le détourner de son cours...

Et il m’arrive d’avoir un geste agacé pour un pauvre bougre dont la main ne me réclame qu’une misérable pièce.

Je suis athée. Athée depuis le début. Enfin, plus exactement, je crois que je suis athée...

Et je pense en même temps que si la mort est véritablement la fin de la vie, alors, forcément, logiquement, intrinsèquement, il est absolument inconcevable que la vie n’ait pas été, elle aussi, la fin de quelque chose.

Parce que nous ne sommes pas qu’une machine montée de toutes pièces, ces pièces-là fussent-elles un spermatozoïde, un ovule et un hasard.

Il faut laisser cela à ceux qui ont fait un dieu du matérialisme réponse-à-tout, bref, il faut laisser cette idée à ceux qui sont dans l'incapacité d'en avoir une.

15:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.08.2017

Le grand mouvement des choses

La rivière, de plus en plus fine, de plus en plus tapie au fond de son lit, scintilla encore un peu sous les premières lueurs de l’aurore, se changea bientôt en un minable ru verdâtre, avant de disparaître, vaincue par l’éclat des zéniths.

Les grands peupliers en agitant leurs feuilles en forme de cœur escortèrent son départ, la menthe sauvage et les herbes folles assiégèrent son lit et des vaches normandes, blanches aux poils hirsutes tavelés de marron, vinrent pâturer son cercueil.

La canicule enflamma bientôt le ciel et fit sur les champs ocre jaune et couleur d’or danser des courants d’air diaphanes. Accablés de touffeur, les bois du Fouilloux perdirent de leur superbe et prirent une teinte poussiéreuse. Les hommes coupèrent la paille, battirent le grain, de grands mouchoirs à carreaux noués autour de leur cou. Ils montèrent au grenier des sacs pesants qu’ils portaient sur leur échine, arc-boutés sur des échelles de fortune, puis, leurs granges rassasiées jusqu’aux charpentes, ils parcoururent, le fusil sur leur hanche appuyé, la plaine en chaume derrière la caille et le pouillard.

Ils éventrèrent à nouveau la terre et déversèrent au sillon les espoirs d’un lointain froment, furetèrent dans les sous-bois pour débusquer la bécasse et les feuilles autour d’eux tourbillonnèrent de toutes les couleurs, tels de silencieux adieux.

Le vent chargé de pluie et de brumes réapparut tout enveloppé de gris, la rivière reconquit peu à peu son lit, gonfla, gronda et recouvrit bientôt tous les prés alentour, les sous-bois des bosquets et les chemins trop bas.

Sur les rivages extrêmes de sa crue, une fine couche de glace miroita comme un diamant brisé, des fumées se couchèrent sur les toits et les hommes, leurs membres fourbus, revinrent s’asseoir au coin des cheminées, moroses, un mégot éteint pendouillant à leurs lèvres attristées.

Ils guettèrent ainsi, longtemps, par-dessus la grisaille obstinée des vieux toits d’écurie, les premiers clins d’œil du grand mouvement des choses et de la fuite circulaire du temps.

Que l'on aime et qui pourtant nous tue.

Extrait de "Les Champs du crépuscule"

14:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.08.2017

La guerre

Du minuscule croisement où il rejoignait la route communale et se mourait ainsi dans le goudron et le gravier éparpillé, le petit chemin de terre longeait la rivière jusqu’à la laiterie coopérative, aux abords de laquelle il rencontrait une autre route goudronnée.

Du minuscule croisement où il rejoignait la route communale et se mourait ainsi dans le goudron et le gravier éparpillé, le petit chemin de terre longeait la rivière jusqu’à la laiterie coopérative, aux abords de laquelle il rencontrait une autre route goudronnée.

Une départementale, cette fois-ci.

Il était donc condamné à n’être qu’un petit trait d’union, insignifiante voie entre deux vraies voies où, déjà, roulaient fièrement quelques automobiles. Lui, il n’avait d’utilité que pour les charrettes et les chevaux, jouant alors leurs derniers rôles.

Cette rivière que le petit chemin accompagnait en épousant ses caprices, le cadastre la nommait, La Bouleure. Mais son nom s’inscrivait aussi sur des pancartes jaunes ceinturées d’un liseré bleu marine, à chaque pont de pierre où une route avait à la franchir ; des pancartes que les chasseurs s’amusaient par ailleurs à cribler, pour voir si leur fusil était bien réglé, s’il portait trop large ou si au contraire il groupait trop.

Et ils riaient gras, les chasseurs, très fiers de leur puissance de feu.

Les impacts du plomb cependant rouillaient sous les intempéries et dessinaient à la longue comme les stigmates d’une mauvaise vérole. Une blessure gangrénée, infamante.

Le petit chemin, lui, n’avait pas de panneaux qui l’eussent baptisé et identifié dans les documents officiels de la commune. Sa carte d’identité n’était que de tradition orale, Le p’tit chemin de la laiterie, puisqu’il conduisait aux odeurs de lait caillé, de fromages en ferments et de jus de beurre. C’était là son horizon final : des travailleurs au cheveu gras, en salopettes blanches et bottes de caoutchouc, toujours pataugeant dans de grandes flaques opalines.

La laiterie coopérative, seule industrie du canton, décalée dans un monde encore essentiellement attelé au sillon d’une charrue.

Le petit chemin n’existait d’ailleurs qu’aux beaux jours. L’hiver, La Bouleure l’effaçait du paysage et en faisait un lit de débauche, un lit adultérin, quand il lui prenait fantaisie, sous les générosités pluvieuses du ciel, de s’éparpiller sur tous les paysages alentour. Des morceaux de bois mort y flottaient à la dérive et au-dessus, en inscrivant sur le ciel de grands cercles inquiets, les vanneaux huppés piaulaient pathétique dans les brumes du soir.

Ce vieux layon était aussi, certains matins, un détour pour éviter le chemin normal des écoliers, quand les bohémiens surgis de la nuit avec leurs yeux noirs étincelants comme ceux des chats harets, campaient sur un petit tertre herbeux de l’autre berge.

Il était alors le trajet de secours pour se rendre au bourg, le sentier pour contourner les couteaux qui pendaient aux ceintures, les haillons d’une marmaille aux gestes brutaux, les feux de camp, les paniers tressés d’osier, les roulottes bariolées, les petits chevaux mouchetés comme ceux des Comanches et le chant des guitares.

Le chemin des couards et des lâches qui passent au large de la différence... Le chemin de la peur de l’autre. De ces chemins que l’histoire emprunte pour tuer, écarter, massacrer, déporter, anéantir.

Mais c’était un ordre.

Les poules renfermées à double tour, les lapins verrouillés dans leurs cases, les outils de jardin remisés, les bicyclettes entravées, les saloirs camouflés dans la maison, les billets des allocations enfouis plus profondément sous la pile de draps, la dernière précaution était enjointe : Prenez ce matin le p’tit chemin de la laiterie !

Nous obéissions et c’est ainsi qu’un jour de novembre le chemin fit de nous des archéologues.

Un vieil orme d’un autre monde, déjà mort, avec un trou telle une grotte à sa base, gémissait là sans douleur entre le ciel et l’eau. C’était un monument, le dernier arbre du chemin, sa borne sauvage avant qu’il ne disparaisse du paysage. La cabourne, qu’on l’appelait, et un matin de l’hiver que nous nous étions approchés de cette béance disgracieuse qui semblait vouloir fouiller de ses ombres impénétrables les entrailles de la terre, nous aperçûmes un chat-huant qui y somnolait. Nous avions d’abord admiré l’oiseau endormi, les yeux mi-clos, et nous avions dévisagé ses petites oreilles emplumées.

Un souffle discret de cette aube grise faisait frémir le poitrail, d‘un blanc immaculé.

Nous étions des enfants.

Nous avons frappé dans nos mains. Le couche-tard s’est soulevé, a lourdement battu ses ailes, a heurté dangereusement la cime des haies d‘en face, comme l’ivrogne abruti par le sommeil de ses inconduites, et il s’est évanoui sous les nuages anonymes.

Alors nous nous sommes approchés plus encore avec cette fascination étrange du chasseur et du chien de meute à vouloir respirer l’endroit même où l’oiseau évanescent s’était reposé, comme s’il eût pu oublier là quelque chose de lui, quelque chose de concret et dont nous nous serions saisis. Agenouillés, nous avons scruté et reniflé la senteur humide de la cabourne, semblable à celle des caves où croupissent les araignées.

Nos yeux comme ceux des fouines se sont peu à peu habitués à l’ombre.

C’est alors que nous avons reculé, épouvantés et en jetant des cris d’orfraie.

C’était étrange, c’était long, c’était rond, c’était rouillé, c’était pointu.

Un obus ! Une bombe ! Une torpille ! Les bohémiens ! Non, les Algériens ! Mais non, c’est les boches ! La guerre ! Putain, la guerre !

La guerre, celle dont on nous rebattait tant les oreilles, avec des Allemands beuglant des ordres et voleurs de chevaux, de vaches, d’œufs et de lait, était de retour.

Nous avons fui. L’enfant, d’instinct, parce qu’il n’est pas encore un homme, fui la guerre jusque dans sa moindre idée.

Mais le soir, à pas feutrés pour ne pas déranger la mort qui dormait là depuis si longtemps, avec des précautions rampantes et muettes d’indiens, nous sommes revenus.

La guerre telle un monstre repu était toujours posée sur la terre noire de la cabourne.

Alors, nous nous sommes peu à peu habitués à cette inquiétante présence d’un passé tumultueux, un passé d’avant nous, fait de feux et de sang et nous avons juré le secret. L’arbre mort avec la mort lovée à ses pieds est devenu notre totem. Chaque fois que nous sommes passés par là, faisant même un détour pour y parvenir, remerciant les bohémiens de venir bivouaquer chez nous, nous sommes venus veiller sur le sommeil du monstre antique.

Et nous n’avons rien dit, meurtris dans notre chair et comme si nous étions des soldats assassins, quand le tranchant luisant d’une hache est venu par un sale matin de printemps réveiller la colère de notre redoutable idole.

Les membres déchiquetés, le cantonnier Gustave s’est éparpillé sur les herbes et du rouge, beaucoup de rouge, s’est répandu sur le blanc et le jaune des pâquerettes et des boutons d’or.

Car même sous les cabournes innocentes où somnolent des chats huants, la guerre ne dort toujours que d’un œil…

14:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.08.2017

Le temps fait beaucoup de choses à l'affaire...

Lorsqu’on croit en avoir terminé avec un manuscrit qu’on destine à l’édition, on l’a relu moult fois avant de se décider, enfin, à le porter chez l'imprimeur, "comme un enfant de chœur porte un saint sacrement."

Lorsqu’on croit en avoir terminé avec un manuscrit qu’on destine à l’édition, on l’a relu moult fois avant de se décider, enfin, à le porter chez l'imprimeur, "comme un enfant de chœur porte un saint sacrement."

Bien sûr. Grammaire, orthographe, musique sémantique des mots, élégance et balancement des phrases, chasse aux orphelines, aux coupures intempestives, recherche des tirets idoines, espaces bien placées, et tout et tout et tout...… On a fouillé partout ; dans tous les coins de l’écriture et on espère présenter un manuscrit à peine perfectible. Ce qui n’est jamais le cas.

Bien sûr itou.

Mais, par modestie, par négligence ou par humilité coupable, on ne se pose pas la question suivante : et si mon livre en venait à passer les épreuves du temps et était lu longtemps, très longtemps après moi, est-ce que ce que j’ai écrit là, ou là, aurait encore le sens que j’entends donner à mes mots ?

Se poser cette question est évidemment la manifestation d'une outrecuidance particulière, car on se place alors dans la perspective du quasi chef-d’œuvre qu’aucune érosion ne saura altérer. Et cela suppose, en plus, d’avoir une vision futuriste des choses … De se relire post mortem.

Cette réflexion toute bête, se nourrit d’un passage d’une nouvelle de Maupassant - Rencontre, Le Gaulois du 26 mai 1882 - où l’auteur ne se place pas du tout dans une dialectique du temps. Ce qu’il dit alors, le plus sérieusement du monde, prend aujourd’hui les allures d’une alerte galéjade :

Qui n’a passé la nuit, les yeux ouverts, dans la petite diligence drelindante des contrées où la vapeur est encore ignorée, à côté d’une jeune femme…

Avec ma tête du XXI siècle, j’ai spontanément cru à une plaisanterie, une moquerie, (du style il n’a pas inventé l’eau chaude), avant de relire la phrase et de la resituer dans son contexte historique.

Alors, gardons-nous bien en 2014 d'écrire, par exemple : des villages reculés où Internet est encore ignoré.

Lus en 2145, nous ferions sans doute rire bien malgré nous de bien - improbables - lecteurs.

09:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.08.2017

La couverture

A un ami de France qui me disait qu'il n'aimait pas trop mon titre - à juste titre peut-être - j'ai répondu en toute bonne foi, comme d'hab', que si, si, c'était là un bon titre.

Car à une époque où on achète beaucoup sur internet et où, quel que soit le site, il faut ajouter au panier, hé ben quoi de plus indiqué qu'une pomme pour ce faire ?

Une poumme, en Deux-Sèvres...

Se fût-il agi de mettre la main au panier, plutôt qu'au portefeuille, que j'aurais choisi un autre titre, ballot ! que je lui ai dit aussi...

Et vlan ! Non mais !

19:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.08.2017

Ceux dont les maisons ont été incendiées

Quand on regarde une carte de la grande forêt primaire, on voit évidemment du vert, du vert, et encore du vert, mais aussi trois petites trouées blanches, à l’Ouest de Białowieża… Trois clairières disposées en pointillés, qui disent trois petits villages : Budy, Teremiski et Pogorzelce.

Quand on regarde une carte de la grande forêt primaire, on voit évidemment du vert, du vert, et encore du vert, mais aussi trois petites trouées blanches, à l’Ouest de Białowieża… Trois clairières disposées en pointillés, qui disent trois petits villages : Budy, Teremiski et Pogorzelce.

Trois villages anciens, entourés des ombres sauvages de la plus vieille sylve d’Europe et qui ont dû jadis être habités par des êtres fort ténébreux.

Budy, la niche, mais aussi, et peut-être surtout, la hutte du charbonnier. Devant la meule. Comme dans les Enfants Jéromine. Teremiski, je ne sais pas. Pogorzelce, en vieux slavon, ceux dont les maisons ont été incendiées…

Et c’est ce village qui, après un autre village des rives océanes, sera au centre de la deuxième partie de mon roman La pomme ne tombe pas loin du pommier.

C’est ici que se nouera un destin.

Mais il y a mieux. Plus étrange, je veux dire.

Quand je l’ai écrit, ce roman, à un moment donné j’avais la carte de la Forêt sous les yeux. Pour bien prendre les distances dans ma tête. Et j’ai décrit une petite ferme cloitrée dans l’ombre, d’où un jeune homme, Władysław Asaniuk, serait parti après que sa famille aurait été massacrée par les bolcheviques en furie et en septembre 1939.

Je l’ai vue dans mon imaginaire, cette ferme ancienne. Aux toits de chaume, de style néolithique. La dernière sur la gauche en allant vers Teremiski, juste avant que ne reprenne la Forêt. Je l’ai décrite et j’y suis allé. Elle était là, avec sa vieille grange adossée à l’antique végétation !

J’en suis tombé sur le cul…

Je l’appelle désormais "la propriété des Asaniuk."

J’y vais souvent, à Pogorzelce. Et dans une autre grange ouverte à tout vent, couverte de graffitis, d’affiches, de pancartes et remplie de monde, bat le centre de la contestation du massacre de la Forêt par les populistes au pouvoir. Ils sont nombreux, ils arrivent de partout, ils vont, ils viennent, parlent aux populations, expliquent et bloquent les engins forestiers. La semaine dernière, un journaliste a dû être conduit à l'hopital, sauvagement tabassé par les bûcherons !

Un sympathique gars du cru, quelque peu facétieux, me dit : on a Greenpeace et les autres ont le PIS*.

Pogorzelce, mon pointillé romanesque, entre donc de plein fouet dans l’’actualité.

De là à entrer dans la légende, il y a des abîmes que je me garderai bien d’essayer de franchir.

*Prawo i Sprawiedliwość – Droit et justice – Le parti actuellement au pouvoir

09:49 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.07.2017

L'écriture de l'impossible conjugaison

Je l’ai plusieurs fois écrit sur ce blog (mais comment ne pas dire plusieurs fois une même chose en plus de mille textes décousus ?) : on n’écrit sa souffrance ou sa joie qu’une fois seulement qu’on a maitrisé et vaincu la première et une fois seulement qu’on a perdu la seconde.

Je l’ai plusieurs fois écrit sur ce blog (mais comment ne pas dire plusieurs fois une même chose en plus de mille textes décousus ?) : on n’écrit sa souffrance ou sa joie qu’une fois seulement qu’on a maitrisé et vaincu la première et une fois seulement qu’on a perdu la seconde.

Pour la souffrance, on n’écrit son mal du monde que lorsqu’on s’est plus ou moins réconcilié avec lui. Je ne dis pas lorsqu’on lui a fait allégeance, ce serait une idiotie, je dis lorsque la force contraignante de sa présence et de notre présence en lui devient secondaire.

Pas absente, mais reléguée dans un second rôle.

Car, à mon sens, quand elle n’est pas l’étoile sans mouvement et sans lueur d’un imbécile heureux, l’écriture est une étoile filante sur le ciel du nous qui est en nous. Une étoile qui traverse un cosmos et l’étoile filante, si je ne m'abuse, n’est belle qu’après coup. Le dixième de seconde où elle déchire les ténèbres bleutées, aucun cerveau n’est capable d’y associer la beauté. Absolument aucun. Même celui d’un attentif allongé sur une chaise longue dans l’unique intention de voir filer des étoiles.

Dans le second dixième de seconde, oui. T’as vu ? dit l’enfant émerveillé. Il ne dira jamais : tu vois ? Parce qu’il sait conjuguer les verbes avec son lui et il sent bien que la réalité de l’étoile filante n’existe que dans un souvenir- émotion.

L'écrivain ne veut pas savoir faire ça. Il dit : tu vois ? Et il parle de la lueur longtemps après l'étoile.

La fiction ne devrait dès lors jamais employer le moindre verbe au présent, même pour réactualiser un présent passé. C’est un leurre, le présent dans un texte à l’imparfait. C’est un présent imparfait, dans tous les sens du terme ; de la technique de récit, une astuce pour que le lecteur change soudain de chaise et ait l’illusion de voir une deuxième fois l’étoile filante qui traversa, jadis, bien avant ces lignes, le ciel de l’auteur.

Ça rend vivant, à ce qu’on dit… Comment ça, rendre vivant ? Un texte est une chose morte ou il n’est qu’une interview... C'est la raison pour laquelle sans doute - je m'en suis rendu compte il n'y pas longtemps -, je n'aime pas écrire de dialogues et que j'use et même abuse du style indirect libre.

Pour que le lecteur ne change pas de chaise.

Imaginez un peintre amoureux des siècles passés, des travaux de la campagne d’antan, qui peindrait à la perfection des bœufs au labour, leurs cornes luisantes et leur peau mouillée par l’effort, et, derrière eux, la glèbe éventrée, si grasse qu’on la sent presque avec le nez, tandis que dans le ciel moutonné de blanches nuées, un avion à réaction traverserait le haut du tableau.

Le critique d'art poufferait… L’éditeur non. L'écrivain non plus.

Je rêve dès lors d’un écrit seulement composé au subjonctif, dans l’improbable saisissement d’une fulgurance.

Dans le doute qui met le cerveau en émoi. Qui met une distance entre ce cerveau et ce que lit ce cerveau.

Pas facile. Indigeste même.

Impossible dépassement d'une contradiction entre l'écriture et sa grammaire.

12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.07.2017

L'essentiel

Vous n’avez certes pas fait le tour de la terre, mais vous avez peut-être fait le tour de l’essentiel : car nous sommes tous des bateaux qui nous inventons des ancrages, des ports d’attache, des sémaphores et des capitaines.

Vous n’avez certes pas fait le tour de la terre, mais vous avez peut-être fait le tour de l’essentiel : car nous sommes tous des bateaux qui nous inventons des ancrages, des ports d’attache, des sémaphores et des capitaines.

D’ailleurs, foin des ailleurs !

Et faire le tour du monde, qu’est-ce que cela signifie ? C’est un langage de voyageur, une vision de l’esprit. Voyager, c’est s’arrêter un peu plus loin qu’un autre et voilà tout.

Nous sommes donc des bateaux victimes des caps orgueilleux de l'illusion et ballotés par les vents de la plus sage des résignations.

Tout le contraire des bateaux ivres et des jonques sans rameurs voguant sur des fleuves inconnus. Nous prenons le large, certes, mais par le côté le plus étroit possible de la vague.

Aussi avez-vous constaté, avec une amère délectation, qu’il suffisait de le prendre, ce large, pour supprimer aussitôt les plages et les rochers.

Les indispensables compagnons de votre "avant" ont agité leurs mouchoirs un moment, tant que votre voile sur le dos tout rond du voyage paraissait encore un peu, puis, n’ayant plus que la vacuité des horizons à offrir à leurs yeux, ils ont rangé leurs petits chiffons, tourné le dos et cheminé vers le déclin d'un "nous".

Le silence vous a englouti. Comme l’écume le grain de sable. Comme le jour l’étoile des firmaments.

Vous en avez été dépité, vous y avez pensé beaucoup, puis, à votre tour, n’ayant plus que la vacuité des hommes à offrir à votre cœur, vous avez soupiré d’aise et planté là votre libre voyage.

Le choix des solitudes incendie forcément le poids des habitudes.

Normal : les choix sont toujours moins lourds à porter que les poids.

Vous êtes, en fait, revenu à un point de départ. Celui d’avant qu’on s’élance, la barbe naissante et l'esprit et le corps ingénus, à l’assaut des grands sentiments.

Vous avez de toutes les messes sonné le glas pour parvenir à l'essentiel.

Enfin... c’est du moins ce que vous pensiez.

Avant de comprendre que l’essentiel était multiple, géant et toujours en mouvement.

17:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.06.2017

Les canicules s'emballent...

Mais que fait donc Sirius, alias Canicula, cette petite étoile qui habite un coin de ciel à proximité toute relative du soleil ?

Mais que fait donc Sirius, alias Canicula, cette petite étoile qui habite un coin de ciel à proximité toute relative du soleil ?

Même quand les jours déclinent, elle continue de se coucher et de se lever en même temps que son auguste voisin et, selon les antiques observateurs du "Grand Tout", dont Pline l’Ancien, ce serait bien à ses caprices d'été que nous devrions les périodes torrides.

Y’a plus d’saisons, disaient les vieux - pas si vieux que ça, en fait - de mon enfance campagnarde, en tordant savamment la bouche, en haussant les épaules ou, pour les plus obstinés, en expédiant une chique désappointée au sol.

Ces sympathiques barbares, de quoi donc préjugeaient-ils ? Car ils avaient l’air de tout ce qu’on voudra, sauf de savants prophètes. Certes, ils semblaient avoir du ciel une espèce de connaissance mi-empirique, mi-atavique, mi-tripes-de-poulet et ils lui demandaient sans cesse d’arroser ou bien de sécher leurs sillons, mais je crois bien que leurs prévisions se résumaient tout bonnement à exprimer leurs désirs et besoins du moment.

Ils étaient des situationnistes, finalement, les vieux de mes jeunes jours.

En tout cas, ils ignoraient totalement l’approche tragiquement scientiste du monde, avec, servies tous les soirs sur un plateau, des nappes d’air en couleur qui circulent, rouges pour les chaudes, bleues pour les froides, qui rentrent en collision, tournent autour de la bulle d’un anticyclone ou alors, passant insolemment outre, envahissent telle ou telle partie du céleste territoire.

Plutôt que d'écouter la science cathodique à bon marché, ils interrogeraient Sirius, mes Pline l’Ancien qui crachaient par terre quand les arbres se desséchaient, que les champs jaunissaient, que les feuilles mouraient à la fleur de l'âge, que les jours se dilataient sous la touffeur, que les jardins s'étiolaient et que les paysages imploraient clémence.

Ils avaient cela de supérieur sur nos contemporains qu'ils croyaient vraiment que leur dépit avait une complicité avec les étoiles, ces vieux-là. C'était du dépit de haut niveau. Pas du dépit de consommateurs demeurés.

Et que diraient-ils aujourd'hui de ces clowns masqués et costumés qui se réunissent à grand bruit et à grands frais en faisant montre de s’alarmer du climat qui change, sans pour autant jamais dire un mot de la petite étoile ?

Y’a plus d’saisons, qu’ils diraient, et tout serait dit de l'écologie du moment. Une écologie sans parti.

Et ils avaient l’art de ne pas renverser les choses, ces barbares-là. De dire ce qu’ils voulaient, ce qu’ils vivaient, sans pour autant emmerder le monde à faire semblant de se préoccuper d’improbables solutions.

Ils savaient ainsi parler aux nuages. Mais pas à n’importe quels nuages, attention ! Seulement à ceux qui avaient une chance de flotter au-dessus de leurs champs.

En un mot comme en cent, ils étaient a-politiques.

10:33 Publié dans Acompte d'auteur, Considérations non intempestives | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.06.2017

Aube

Vous l'avez saluée et pensé qu'elle était une apatride rieuse, là et en même temps là-bas, d'où vous êtes venu, il y a si longtemps déjà.

Vous avez vu sur le silence des champs un renard inquiet qui regagnait à petit trot le couvert des bois.

Le ciel était encore tout humide de sa coucherie avec la nuit.

Un coq a chanté, assez loin derrière vous, sans doute chez les voisins regroupés en fratrie, de l'autre côté des pins et du chemin de sable.

Vous avez trouvé que le monde baignait dans un recommencement d'une exquise fraîcheur.

Vous avez souri.

Vous avez embrassé l'aurore d'un geste circulaire et vous avez murmuré, tout ça, même après Treblinka, même après Auswitch, reste d’une exceptionnelle beauté. Et tout ça, que vous écrivez parfois dans un livre improbable, a-t-il besoin d’être dit et lu autrement que là, en ce moment, vos pieds dans l’herbe sauvage ?

La littérature ne serait-elle qu'une vanité ? Une sorte de laideur intérieure jalouse de la beauté circulaire des choses ?

Vous avez eu enfin cette pensée monstrueuse : que m’importe les mots et que m’importe les cataclysmes, les assassinats, les viols, les meurtres, les génocides, les injustices et la justice !

La seule chose qui vaille la peine que l’on souffre et que l'on aime est la certitude de son propre effondrement final.

Qui effacera les premiers bruissements, la pleine lune qui lorgne, en bas, sur les brouillards de la forêt, les renards qui fuient la lumière, les coqs qui claironnent chez les voisins et ce bonheur de pouvoir encore laisser ruisseler deux larmes d'une émotion atavique.

Ce sont les larmes dont on ne sait pas exactement d’où elles viennent qu’il faudrait écrire ! Mais quel talent nous faudrait-il alors !

Vous vous êtes promis de ne plus perdre une minute de votre vie à écrire un monde qui n’en a nul besoin.

Vous avez dit au-revoir à la lune.

Vous êtes rentré.

Vous avez repris un café.

Et vous vous êtes mis à écrire.

20:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.06.2017

L'éphémère est éternel

Hier, tout était blanc et des glaces pendaient tels des moignons d’infirmes aux branches des grands arbres.

Aujourd’hui, tout est vert et les feuillages fredonnent…

Qu’est-ce que c’est ?

Quoi donc ?

Ce sifflement limpide comme les notes du cristal, là-bas, dans les bouleaux rivés aux ombres des lisières.

Ce sifflement ? Ma Belle, c’est le loriot, d’une branche tropicale venu.

Le vent passe… L’écoutes-tu ? L’entends-tu ?

Il passe comme passera l’oiseau. Qui demain, sans un adieu, repartira vers ses terres d’Afrique, ses soleils de sable et ses poussières d'étoiles.

Les frondaisons d’où il pavoise aujourd’hui jauniront alors, deviendront roussâtres et, rejoignant le sol pour mourir et pourrir, abandonneront la branche à sa nudité, la livreront aux bises et la livreront aux morsures.

Tout deviendra blanc et les glaces pendront tels des moignons d’infirmes aux branches des grands arbres.

Pour combien de temps encore ?

Quoi, pour combien de temps encore ?

Pour combien de temps encore passera le vent ?

Pour combien de temps encore fera-t-il des roulades sur les couleurs du monde ?

Pour notre temps, ma Belle. C’est tout.

Et c’est cela, l’éternité. Ce Tout. Un mouvement. Un recommencement surgi de la mort et...

Image : Białowieża

18:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.06.2017

Écriture

Vous écrivez.

Vous écrivez.

Sur cet écran de l'immédiat ou, beaucoup plus solitaire, pour des projets toujours spéculatifs, au milieu de votre forêt que les neiges recouvrent, que le printemps revigore, que de violents orages échevellent ou que l’automne enlumine.

Vous écrivez et vous lisez et le temps passe sous vos fenêtres.

Votre rapport au monde et à vous-même se fraie forcément chemin par là. Il est médiatisé par des mots muets.

Vous n’avez plus guère l’occasion de parler, c’est la rançon de la difficulté des langues.

Récemment, vous avez relu certains de vos textes écrits ces dernières années.

Aucun ne vous est apparu achevé. Des ébauches. Mais est-ce qu'un texte peut finir par vous paraître achevé ? Un texte de vous ?

Il est vrai aussi que vous avez dit par ailleurs que l’écriture était en décalage, comme la lumière des étoiles mortes depuis des siècles. Comme aussi une voix depuis longtemps émise, qui a fait son voyage autonome sur la plaine et qu'un écho que l'on n'attendait plus renvoie soudain.

Vous avez même confié à un sympathique journaliste, dans le Poitou, que votre littérature était peuplée de fantômes, certains mêmes dont vous n'aviez pas considéré important de croiser leur chemin du temps de leur vivant.

Et que l'éloignement géographique convoquait ces fantômes.

Dès lors, vous considérez que c'est pure vanité que de vouloir se dire et que de relire des pages nées d'un décalage, au plus-que-passé donc, enflait encore le contraste et donnait cette impression d'inachèvement perpétuel.

Normal. Les fantômes ne reviennent jamais deux fois sous le même habit.

Vous l'ignoriez ?

N’empêche.

Vous n’écrivez que vos silences et ne lisez plutôt que des morts : depuis que vous ne vivez plus dans votre pays, vous avez relu au moins une centaine de classiques.

Si on vous demandait pourquoi, vous ne sauriez pas répondre. Si. Vous diriez qu’un désir qui a des causes avérées n’en est déjà plus un.

Vous ne serez donc jamais un contemporain. Un exilé, fût-il volontaire, ne peut pas être un contemporain, ni dans sa lecture, ni dans son écriture. Trop de choses de ce qui l'a poussé hors de ses frontières culturelles ne lui semblent pas assez claires pour qu'il ait encore l'énergie de se fourvoyer dans l'éphémère esprit du présent.

Trop de choses aussi sont restées en gestation et trop ont été abandonnées aux défaites.

Son écriture est comme une plante rudérale.

Ne relisez donc jamais ni la lumière de vos étoiles ni la voix de vos fantômes sans avoir à l'esprit qu'un sillon creusé deux fois semble toujours infertile au laboureur.

12:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.06.2017

Ce qui n’amuse pas fait pleurer...

... et ce sont les gens avec lesquels je suis peu ou prou amené à communiquer oralement qui m’amusent le plus, depuis que ma voix est, disons, faible.

... et ce sont les gens avec lesquels je suis peu ou prou amené à communiquer oralement qui m’amusent le plus, depuis que ma voix est, disons, faible.

Allez, soyons bon joueur, « affaiblie ».

D’abord une dame, au demeurant fort charmante, jolie comme tout, et qui m’a assuré que cette voix en demi-teinte m’allait vraiment très bien. Elle n'a pas dit comme un gant, mais l'intention y était.

Est-ce qu’une voix va bien à quelqu’un ? Est faite pour quelqu’un de précis ? S’il ne chante pas, en plus ?

Et est-ce que c’est mon caractère tellement effacé qui mérite que mon ramage soit aussi discret ?

Je me le suis demandé. J'en doute cependant beaucoup.

Mais c’était très gentil. Et dans ce monde qui depuis longtemps a perdu la nuance de ses sentiments, ce qui est gentil est forcément agréable.

Il y a mon facteur aussi.

Homme adorable, s’il en est ! Singeant l’obséquiosité, je l’appelle Pan Listonosz, Monsieur le facteur.

Lui, il me fait carrément écho. Il murmure comme je murmure. Un vrai langage de sourds... De conspirateurs, plutôt. C’est plus fort que lui. Si je lui susurre qu’il va pleuvoir, il s’applique à chuchoter que oui, il va sans doute pleuvoir.

C’est rigolo.

Qu’est-ce qui se passe donc dans sa tête ? De la solidarité instinctive ?

Bon sang, que je me dis, s’il croise un pauvre homme qui boite dans la rue, se met-il à claudiquer sur-le-champ, tels les courtisans du Roi boiteux, immortalisés par Gustave Nadaud, via Georges Brassens ?

J’ai posé la question. On me dit que non, que ce n’est pas ça, que c’est un réflexe, comme s’il y avait dans le coin un quidam qui se reposait et qu’il faudrait prendre soin de ne pas le réveiller… Un réflexe de l‘imitation. Comme chez l’enfant qui s’imprègne du langage.

C’est curieux.

Il n’est pas le seul, Pan Listonosz… Ils sont même beaucoup comme ça, à faire montre de ce que eux aussi savent murmurer le monde aussi bien que moi.

Braves gens !

Mais la palme de la singularité revient à une dame. Au téléphone. En français, cette fois-ci, puisque je cherchais à joindre un copain des Deux-Sèvres, qu’il était parti en vadrouille et que je suis tombé sur sa belle-mère.

Avec ce chuintement dont elle ne se doutait pas qu'il lui venait d'à l'autre bout de l'Europe, elle a d'abord cru à une mauvaise blague, à un canular. Puis elle a compris et elle a dit, ah oui, c’est vous ! Excusez-moi, c’est que vous parlez bas.

Ben oui...Désolé.

Et alors elle m’a expliqué, à tue-tête, que son gendre et sa fille étaient absents, partis en villégiature.

Oui, elle s’est mise à parler très, très fort, tant que c'était moué qui avais désormais un peu de mal à suivre ses explications.

A n'en pas douter, elle avait dû subodorer que cet homme qui voulait marmonner avec son gendre était forcément, aussi, un sourd !

En tout cas il était hilare, le sourd… une fois « la communication » achevée.

15:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.06.2017

La mer et les poètes

Elle se plait à imprimer ainsi sur la plage ses plus mauvais souvenirs.

De ses écumes agonisantes jamais ne surgit un message d’espoir, une main tendue, un sourire d’amour, un appel fraternel, un manuscrit sublime prisonnier d’une bouteille étroite.

Un signe enfin d’un qui aurait parcouru son échine bleutée et qui dans ses mains étonnées aurait cueilli des bouquets d’étoiles.

Elle est comme ça, la mer. Elle rejette les poubelles et engloutit les poètes.

Elle est une allégorie à l’usage de ceux qui lui ont tourné le dos.

Et vous lui avez résolument tourné le dos. L’important est maintenant que vous ne trébuchiez pas sur les détritus.

L’important est aussi que vous regardiez plus loin encore sur l’horizon vouté des brumes, pour voir si, derrière l’invisible, il n'y aurait pas des fantômes que vous auriez oubliés.

C’est peut-être pour cela que vous écrivez: pour tenter bêtement d’exorciser les incontournables quiproquos du passé par une plaidoirie en faveur du présent.

Et vous vous dites que, peut-être, les gens qui écrivent ont tous cessé, sinon de vivre, du moins d’exister.

Vous vous dites cela, mais vous n'en êtes pas certain du tout. Vous n'en savez strictement rien.

Les gens qui écrivent ne disent jamais pourquoi.

Et ils ont bien raison de n'avoir point désir de justifier de leur propre chair.

21:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.06.2017

Niedaleko pada jabłko od jabłoni *

C’est un texte que j’avais entamé dans l’allégresse, comme tous les textes qu’on entame.

C’est un texte que j’avais entamé dans l’allégresse, comme tous les textes qu’on entame.

On a en effet l’impression - j’ai, du moins, cette impression - d‘avoir mis le doigt sur quelque chose qu’on n’avait jamais dit auparavant, d’ouvrir un rideau sur un pan tout neuf de son cœur, de son âme, de sa pensée.

C’est certainement illusoire, ça n’en est pas moins, je crois, nécessaire.

J’avais donc écrit les premiers mots, les premières lignes, fin 2014…

J’étais parti dans une direction improbable, vers la culture campaniforme et l’archéologie et puis, en mettant au jour des sépultures, j’en ai soudain découvert plein d’autres, plus modernes, et j’ai quitté la protohistoire pour notre monde, ses fausses bagarres d’identité, ses fantasmes et ses amours humaines désespérément mortes…

La pomme ne tombe pas loin du pommier*, c’est donc le titre et c’est la traduction d’un proverbe polonais dont l’équivalent français serait tel père, tel fils…

Chemin faisant cependant, penché que j’étais sur le destin d’un certain Zbigniew Asaniuk, un exilé lui aussi, mais à l’envers de mézigue, je n’ai pas vu venir la maladie qui me guettait et sautait à ma gorge.

En même temps que l’équinoxe d’automne, j’ai basculé soudain du côté des jours sans lumière, du côté des saisons chagrines.

L’épouvante… L’indescriptible, ça tombe sous le sens, ne se décrit pas.

Et lorsqu’on est épouvanté, on n’écrit plus… On ne lit plus… Quand le souffle glacé semble vouloir faire moisson dans votre jardin, rien ne compte plus.

Le livre est resté en suspens, comme attendant que revienne la vie… Si elle revient.

Je remercie au passage, avec chaleur, les amis -es - qui m'ont soutenu de leurs mots, de leurs encouragements.

Petit à petit, l’espoir revenu d’avoir encore un bout de chemin à faire sous les étoiles, puis la certitude d’avoir repoussé l’échéance de l’incertitude suprême, il s’est remis à respirer, mon manuscrit.

D’abord tout doucement, timidement, puis avec fougue, ne sachant même plus s’arrêter, ne sachant même plus trop comment finir et… Il a fallu biffer des pages, les réécrire, retrouver le tempo d’avant.

Avec le printemps, comme si rien, en apparence, ne s’était passé, je l’ai proposé à l’édition et la surprise fut d’abord d’avoir plusieurs propositions.

J’ai choisi un éditeur tout neuf sur la place, un gars de mon département natal, un gars installé à Loudun.

Loïc Jouaud, fondateur des éditions Cédalion, est un passionné des livres. Nous avons échangé, le courant passe bien et c’est ça aussi l’édition, une aventure humaine. Lui aussi, à un moment donné de sa vie, avait choisi l'exil, sous les cieux truculents de l'Espagne.

Sortie prévue au mois d’octobre…

Si tout va bien. Et j'en suis pour l'heure bien heureux.

Sans aucune relation de cause à effet et dans le même temps, une jeune femme lisait Le Silence des chrysanthèmes.

Elle s'en est fait l'écho sur son très beau blog et je l'en remercie bien.

Hasard quand même, cet écureuil-là et Loïc Jouaud "fréquentent" parfois la même branche, sur les réseaux dits sociaux.

Image : Philip Seelen

11:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.05.2017

Entre Balzac et Dumas

Il arrive aux premières heures du crépuscule tombant, s’installe sous ma fenêtre toujours ouverte, règle son bel instrument, bombe sans doute le poitrail en se dressant sur ses petites pattes et entame son concert à la lune et aux étoiles.

Il arrive aux premières heures du crépuscule tombant, s’installe sous ma fenêtre toujours ouverte, règle son bel instrument, bombe sans doute le poitrail en se dressant sur ses petites pattes et entame son concert à la lune et aux étoiles.

Dans quel feuillage a-t-il donc élu domicile ? Celui des noisetiers chatoyants? Celui parfumé des touffes de lilas sauvages? Celui des merisiers à grappes? Celui plus maigre d’un vieux pommier bizarrement esseulé en lisière des halliers?

Je n’en sais rien du tout, je ne l’ai jamais vu. Je l’entends seulement.

Je l’écoute parfois. Je l’envie aussi, moi qui ai tant aimé chanter, quoiqu’en phrasés beaucoup moins sautillants, et qui ne le sais plus !

Je m’endors au son de ses oscillations musicales et quand je me réveille, à la pointe du jour, il est toujours là, infatigable, véritable petite sentinelle des âmes ensommeillées et leurs songes oniriques.

La première lueur saupoudre à peine la cime des grands arbres, là-bas, au-delà du Bug… L’astre lointain s’élève avec lenteur des steppes et des plaines et, dès qu’il déboulera de l’horizon visible, mon musicien se taira, son inspiration soudain tarie.

Comme les fantômes, comme les voyous, comme les poètes, comme les maudits, comme les bannis, comme les misanthropes, bref, comme toutes les âmes errantes.

Je ne sais que son nom. C’est dire si je ne sais rien de lui. Car il est un peu, ce nom, comme celui des Gaulois qui n’ont jamais su eux-mêmes qu’ils s’appelaient des Coqs. Les noms d’oiseaux – surtout quand ils ont vocation à faire injure - viennent d’une langue que les oiseaux n’entendent pas.

Notre troubadour nocturne tiendrait ainsi son appellation de la rousseur de son plumage. Il l’aurait héritée de l’occitan après l’espagnol et le portugais et longtemps après le latin… Un nom qui viendrait de loin, comme lui, venu d’Afrique sahélienne ou tropicale jusqu’à ma fenêtre ouverte sur la Biélorussie…

Et les hommes en ont fait un passe-partout, une clef, un outil de cambrioleur noctambule, de son joli nom…S’il fallait en croire le Comte de Monte-Cristo, cela viendrait de ce que le monte-en-l'air aime entendre, au prix d’un oxymore, le doux grincement nocturne des clefs au moment d'accomplir son forfait…

Humm… Un peu tiré par la plume, je trouve, monsieur Dumas !

Je préfèrerais nettement l’acception détournée de Julien de Rubempré qui désigne sous ce joli nom un livre qu’on ne lit pas, qui est donc toujours perché très haut sur les étagères.

Mais mon artiste d’oiseau ne juche jamais dans les houppiers des grands arbres. Il habite les broussailles, les sombres sous-bois, les inextricables buissons. Il niche même parfois au sol.

Un livre au ras des pâquerettes, alors, monsieur de Balzac ?

12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.05.2017

Le spectacle de la société

C’est-à-dire capable de répliquer un Non total aux conditions d’existence que proposent depuis des lustres et des lustres nos sociétés pourries de l’intérieur, et de vivre pleinement ce Non.

Je n’ai donc rencontré qu’un seul être primitif, un seul être n'ayant pas encore fait sa révolution néolithique. Nous avons été très liés, d’une joyeuse et turbulente amitié. Il a renoncé à la cinquantaine à peine sonnée et je me demande souvent ce qu’il penserait de ce blog à la noix où j’étale, aussi trop souvent que vainement, mes griefs contre nos modes de société.

Tous les autres copains, ceux auxquels j’ai accordé quelque crédit de cœur, disaient bien Non mais un Non nuancé d’un si, apposant donc à leur refus une clause : si le monde changeait, devenait plus égalitaire, plus juste et moins aliénant, j’y ferais allégeance.

En un mot comme en cent, si j’y trouvais ma place et s’il devenait ce que je pense. Nous ne sommes là pas très loin du vieil adage énoncé par Han Ryner, Le sage sait trop que l'opprimé qui se plaint aspire à devenir oppresseur.

Et voilà pourquoi, me semble-t-il, la pérennité de ce monde fabriqué sur le mensonge d’une politique au service exclusif de la richesse et de l’économique ! Cette pérennité vient du fait que ses détracteurs les plus farouches et les plus sincères- même (et surtout) aujourd'hui - sont des losers, qui envient quelques qualités à ce monde.

Un ennemi dont on jalouse peu ou prou les frasques est imbattable, immortel.

Ceci me semble vrai, comme partout ailleurs, ni plus ni moins, dans le domaine de l’écriture et de l’édition. Je ne suis pas certain que tous les « écrivains », fustigeant et vilipendant le système qui les exclut, ne mettraient pas deux ou trois bémols à leur clef s’ils parvenaient à sortir du trou et à produire un succès de librairie.

J’ai même de sérieux doutes à mon propre égard. Si - hypothèse on ne peut plus incongrue - on me proposait le Goncourt, je ne ferais certainement pas la fine bouche et ne bouderais certainement pas mon fier plaisir.

Ça, faire la fine bouche et le malin authentique, c'est pour les ventres gras, ceux qui sont déjà au pinacle et qui ont déjà bouffé au râtelier jusqu’à la gueule.

«Ça ajoute à leur gloire une once de plus-value», dirons-nous.

Parmi les théoriciens du grand chambardement, ceux que je dirais intelligents et vrais, prenons le rusé Debord.

Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises, écrivait-il.

Diantre ! Quand on sait le succès planétaire de La Société du spectacle, quand on sait que ce livre d’une intelligence redoutable a servi au spectacle à colmater ses propres failles, à renverser la perspective au point de faire de la critique du spectacle un élément indispensable à la survie de ce spectacle et de ses aliénations, quand on sait le nombre d’abrutis ou de salopards - lesquels ne sont pas toujours les mêmes - qui aujourd’hui se réclament de ses thèses, on se demande bien quelles erreurs monumentales a pu commettre le pauvre Debord !

Et je n’en vois qu’une : celle d’avoir intelligemment ouvert sa gueule. Il a dénoncé, il a mis au jour si bien que son livre a agi comme agit une radio pour le chirurgien, quand elle identifie clairement le mal et permet, sinon de le guérir, du moins de le rendre supportable.

Ainsi, après Debord, vint Mitterrand et son «changer la vie.» C'est dire ! Et après Mitterrand est venu le moindre petit politicien de village parlant "de la société du spectacle" sans savoir de quoi il parle.

Sinon, il se tairait très vite !

De même pour Vaneigem. Refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui.

Ben oui, c’est joliment dit et ça veut tout dire.

Seulement Vaneigem a omis cette vérité d’ordre quasiment ethnologique : les hommes préfèrent de loin la sérénité de l’estomac à celle du cœur et de l’esprit.

Et depuis le Traité de savoir-vivre, la prostitution corps et âme dans les ateliers du Capital ou dans ceux de sa superstructure idéologique, l’État, est devenue la valeur avec un grand V, le but, la préoccupation grandiose de la recherche du bonheur absolu.

C'est ainsi. Le savoir, c'est bien. Le dire ne sert cependant strictement à rien.

13:29 Publié dans Acompte d'auteur, Considérations non intempestives | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.04.2017

A bian

Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.

Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.

Car c’est bien au cœur de l’hiver que Lacus duorum corvorum liquéfiait ses paysages. Des brouillards sommeillaient au dessus de l'eau, les frênes têtards alignaient leur élégance rustique dans ce miroir impromptu, les vanneaux huppés et les mouettes du large s'y donnaient de criards rendez-vous.

Le marais est à bian, disait le paysan, doctement. Comme toujours. En fait, je n’ai jamais trop su ce que signifiait ce à bian. A blanc, ça c’est certain, car c’est bien ainsi qu’est dit le blanc en patois poitevin. Une vache bianche. Une robe bianche. Le marais est blanc, alors, pour dire qu’il est recouvert d’eau et que le ciel livide des mortes saisons s’y reflète ? Un parler uniquement figuratif ?

Hum... Ce serait beau. Mais le paysan n'aime pas trop le figuratif. Il préfère nettement quand les choses ne l'abusent pas de leurs reflets.

Ou alors, le marais est exsangue, a été saigné à blanc, par allusion à une vieille expression du XVIe, «mettre au blanc», pour dire ruiner. Mais en quoi l’eau étalée sur son dos aurait-elle ruiné le marais ? Peut-être parce qu'il est une terre gagnée sur le vieil océan, une terre conquise par l’eau canalisée, domptée dans les conches et les fossés et que, tout à coup, cet océan reprendrait sa revanche et ses vieux droits, ruinant du même coup le travail des siècles et des hommes. Tiré par les cheveux ? Oui, un peu... En tout cas, le maraîchin avait sans doute d’ataviques raisons, des raisons de langage, des raisons de mots lustrés par la mémoire du monde, pour dire que les marais étaient à bian.

Les termes alors s’entrechoquent d’une longitude à l’autre. Ici, c’est précisément lorsque le blanc par excellence, celui de la neige, prend congé, que les paysages sont à bian. Sur les rives de ces lacs éphémères, j’imagine, amusé, qu’un maraîchin dise à un autochtone que les paysages sont à bian. Et que ces deux-là ne se comprennent que par le sens premier de leur musique respective…

Car sous ce bleu miroitant des équinoxes continentaux, sous cette nappe d’eau comme un point final écrit au bout de la morte saison, ce ne sont pas les paysages qui sont à bian. C’est l’hiver qui n’est plus blanc. Ruiné. Exsangue. Privé de son essentiel.

L'hiver blanc est à bian.

Comme quoi, on doit toujours retourner sept fois la langue dans son histoire avant de lui faire prendre le large. Avant de lui donner délégation à dire le monde.

15:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.04.2017

Entre albatros et loriot

Non pas que vous soyez un poète émérite ou un grand oiseau blanc voguant par-delà les mers et les contingences, mais parce que vous ne saviez pas trop quoi en faire, de ce bec.

Eussiez-vous été un oiseau que vous auriez dédaigné le plumage de l'albatros pour celui du loriot. Parce qu'il est jaune, couleur de l'opprobre, avec du noir, couleur des pirates et de l'anarchie, et parce qu'il siffle remarquablement bien.

Les oiseaux possèdent cette insurmontable supériorité sur les hommes qu'ils savent chanter sans pour autant éprouver le besoin de s'auto-proclamer chanteurs ou artistes.

Ils chantent parce que c'est comme ça qu'on vit. En chantant sa vie et ses amours.

Vous avez pourtant vous-même chanté toute votre vie sans jamais être un chanteur.

Maintenant vous ne chanterez plus...Vous ne chanterez plus parce-que votre voix s'est tue, éteinte, massacrée, anéantie, assassinée par les brûle-gueule...

Et vous écrivez encore et toujours. Une écriture de muet pour réveiller les sourds. L'écrivain n'écrit pas la vie. Vous le savez bien : quand la vie le prend dans ses grands bras de passion ou de souffrances, il n'écrit plus rien. Il est à mille années-lumière de l'écriture.

C'est la vie enfuie qui l'écrit. Lui, il est sous la dictée d'une archéologie, parfois à peine entrevue.

D'ailleurs, à quoi bon tout ça ? A quoi bon redire tout ça ? Voyez plutôt l'avancée des ténèbres sublimes !

Est-ce qu'un oiseau s'évertue à être autre chose que ses chants et ses migrations, lui ?

Vous avez donc posé votre cul à la croisée des chemins et interrogé les quatre horizons :

L'un était brumeux et c'est là que sombraient les soirs honnis. Dans de l'eau salée. Vous n'avez jamais su nager.

L'autre était froid et gris. Vers l'île des fats avec leur humour que vous n'avez jamais trouvé subtil.

L'autre encore tremblait de chaleur. Vous n'aimez pas la chaleur.

Le dernier enfin rosissait le matin, aux heures où vous aimiez croire encore possible qu'on puisse prendre son envol.

C'est donc vers là que vous vous êtes enfui.

À la rencontre de vos chers matins. Remonter le temps. Tourner le dos aux jours qui s'effondrent.

Mais les quatre horizons ne sont que métonymies d'une même illusion !

Plus vous avanciez et plus le déclin vous poursuivait et plus devant vous s'évanouissait le rose bleuté de vos aurores.

Vous vous êtes aperçu un peu tard, mon cher, que la machine était vraiment ronde.

Parce que vous êtes un homme et que les hommes sont des vaniteux qui croient n'avoir plus rien à apprendre des évidences primaires.

Il eût fallu, pour métamorphoser votre condition au monde, marcher plus vite que la lumière.

Il est désormais bien trop tard pour apprendre ! dans votre dos n'entendez-vous pas le souffle des ténèbres sublimes ?

11:04 Publié dans Apostrophes | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.04.2017

Nouvelle

NOCES D'OR

Les oreilles s’écartaient des têtes, même si ça n’était pas un Bovary que l’on mariait ce jour-là.

On célébrait en effet les noces d’or d’un couple de campagnards septuagénaires, Eugène Démoisseau et Madeleine, née Dupuis. On était donc rasé de près, on s’était affublé de ses plus beaux atours, on avait même pour l’occasion astiqué l’automobile.

Les paysans, membres de la famille proche ou amis les plus chers du couple champion de la longévité conjugale, se tenaient raides, empêtrés dans leur habit du dimanche, quoiqu’ils s’efforçassent d’offrir un visage gai et décontracté, celui qui sied au caractère convivial de ce genre de réjouissances. Ils piétinaient néanmoins sur l’espace herbeux servant de terrasse à l’auberge, en attendant le déjeuner car on avait, et ça commençait à se murmurer de groupes en groupes, l’estomac dans les talons. Pensez qu’il était plus d’une heure et qu’on baguenaudait de-ci de-là depuis dix heures du matin !

On avait d’abord assisté à une messe, ce qui n’avait pas été du goût de tout le monde. Certains hommes de conviction, de rudes gaillards, sanguins, étaient ostensiblement demeurés sous les tilleuls du parvis, les mains dans les poches, la cigarette au bec et causant fort, tant, que des femmes courroucées leur en avaient fait le véhément reproche parce qu’on les avait soi-disant entendus de l’intérieur de l’église.

Tout le monde avait ensuite été prié de venir admirer une exposition réalisée par le vieil époux. C'étaient toute une série de photos et de parchemins jaunis qui retraçaient la vie du jeune homme, puis de l’homme marié, vaillant cultivateur, puis, finalement, celle du paisible retraité et tout ça se terminait par un trait d’humour, ou d’angoisse, difficile à dire, les deux peut-être, l’un devant conjurer l’autre : deux points suspensifs fermés par un d’interrogation. Cette exposition avait été placardée à la mairie, dans la salle du conseil municipal, sous l’œil goguenard de Chirac et à l’ombre des seins resplendissants de Marianne. Oui, l’époux était aussi conseiller et le maire - qui figurait d’ailleurs parmi les convives - lui avait gentiment octroyé ce privilège.

On s’était exclamé, on avait tapé sur l’épaule du père Démoisseau, on avait fait mine de se pencher pour mieux voir les détails des vieux clichés ou pour déchiffrer l’écriture emberlificotée des documents, extrait de naissance, certificat d’études, état des services militaires, actes de mariage, actes de propriété, diplômes agricoles et tutti quanti. On avait tout de même un peu brocardé l’artiste autobiographe du fait qu’on ne voyait pas beaucoup trace de Madeleine dans tout ce bel inventaire.

Toute une vie s’étalait donc là et les photos des deux sémillants conjoints, debout sous l’ombre d’un chêne aux ramures abondantes, la mariée tout sourire arborant un gigantesque chignon et tenant dans ses mains fluettes un gros bouquet d’iris, accusaient cruellement la fuite lamentable du temps, surtout si on jetait vers le vieux couple un regard torve, comme pour vérifier l’authenticité de ce qui était montré là.

C’est ce qu’on disait, en tordant le nez, en reniflant fort et en haussant les épaules. On disait que les saisons de la vie filaient bien trop vite, qu’on était tous logés à la même enseigne et on affectait de faire le philosophe en déplorant savamment que ce n’est pas grand-chose de nous, si on y réfléchit bien !

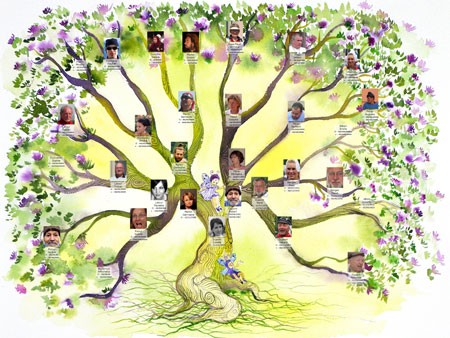

Mais le clou de l’exposition, le chef-d’œuvre d’ingéniosité devant lequel pavoisait son auteur en se dandinant et en donnant force explications, un sourire radieux illuminant sa grosse figure, c’était un cadre sous verre, énorme, large de deux mètres au moins et haut d’un mètre environ, avec des cases de toutes les couleurs et des branches, et des ramifications et des brindilles : l’arbre généalogique de la famille Démoisseau. Eugène commentait qu’il avait fait des recherches obstinées pendant trois ans, que ça l’avait bien occupé et qu’il avait eu de la chance parce que depuis des siècles et des siècles, sa famille n’avait guère bougé de la contrée. Il avait en tout et pour tout fouiné les états civils d’une dizaine de communes et ça avait été parfois ardu parce qu’à la Révolution, des papiers avaient été détruits.

Ah, les révolutions, grommelait l’auditoire unanime, c’est jamais trop bon ! On sifflait d’admiration, on notait avec grand respect que les premières racines de l’arbre puisaient dans les années 1670 et que les dernières ramures s’élevaient jusqu’en 1999. Oui, du bon travail, du travail de fourmi, qu’on disait en congratulant le chercheur minutieux et en pensant fortement que ça ne servait à rien des conneries pareilles et qu’il ne fallait vraiment pas savoir quoi faire de ses dix doigts pour s’occuper à des choses de même.

Avec tout ça, l’heure avait donc filé et on était maintenant pressé, sans en faire évidemment exagérément montre, de mettre enfin les pieds sous la table. D’autant que les deux époux avaient eu la curieuse idée d’aller dénicher une auberge dans les profondeurs marécageuses de Nuaillé – le bien nommé-, complètement retirée, qu’on avait eu mille peines à trouver, même qu’on s’était perdu, qu’on avait fait des demi-tours, et qu’on s’était un peu énervé dans l’intimité des voitures, ronchonnant que c’était de l’orgueil que de venir faire l’original là, plutôt que de manger tout simplement au café-restaurant du bourg, ou à la salle des fêtes, servi par le boucher-charcutier-traiteur de la commune.

Car elle était effectivement fort difficile d’accès, cette auberge, et quelqu’un qui n’eût pas été suffisamment prudent, aurait risqué, c’est sûr, de s’embourber dans quelque cul-de-sac fangeux, voire de sombrer dans une petite conche. Au beau milieu des prairies que les mortes saisons inondaient et que séparaient entre elles des haies de frênes-têtards impeccablement alignés, des fossés, des rus, des chemins de halage ou de traverse, c’était une espèce de gargote à quatre sous, basse et longue, avec des murs d’un blanc approximatif par endroits lépreux, surmontés d’un vieux toit moussu et passablement avachi. Elle n’avait pas de fenêtre. Juste au-dessus de son unique ouverture constituée d’une lourde porte vitrée, la tête d’un gros chef cuisinier coiffée d’une toque géante, la mine poupine, de lourdes moustaches noires qui lui dégoulinaient bien en-dessous du menton, arborant un sourire amène en dépit de quelques dents manquantes, l’œil radieux, jouisseur et gourmand, se balançait inlassablement sous les coups de butoir des vents, en gémissant et en grinçant. Son front était barré d’une longue flétrissure de rouille qu’on eût dit une affreuse estafilade.

Le patron des lieux ne devait pas, en outre, épuiser toute son imagination autour de ses sauces aux lumas, de ses rôtis, de ses matelotes d’anguilles, de ses lapins en gibelotte, de ses coqs au sang et de ses huîtres farcies qu’offrait à déguster un menu placardé sur la porte, car il avait, en-dessous de sa vieille enseigne, disposé une planche retenue tant bien que mal par deux ficelles, et qui annonçait à la peinture violette : Aux agapes du bout du monde.

On ne pouvait guère mieux annoncer la couleur. La solitude des lieux était telle que c’en était troublant pour un commerce ayant pignon sur rue. Pignon sur le silence des prairies, qu’elle avait en fait la guinguette toute de guingois et dans leur jargon charentais, des invités ,moqueurs maugréaient qu’o d’vait être ravitaillé par les grolles, y’a pas d’bon dieu !

En effet, aucune voie goudronnée ne conduisait ici et pas la moindre signalétique alentour, ni sur les chemins vicinaux, ni sur la route départementale, ni sur la nationale 11, La Rochelle-Limoges via Niort, qui filait par-delà les peupleraies à une dizaine de kilomètres de là, n’indiquait qu’il y eût dans les parages un restaurateur qui offrait de savourer les spécialités régionales.