14.06.2017

Le livre

En effet, La Pomme, qui devait se détacher de sa branche en octobre seulement, a décidé qu’elle couperait le cordon ombilical plus tôt et tomberait dès le mois d’août.

Août est aussi une belle saison pour les fruits, me direz-vous. J’espère en tout cas que celui-ci, ni trop vert, ni trop blet, sera à votre goût et saura flatter votre plaisir.

Sur la quatrième de couverture, peut-être cet extrait :

« […] En creusant de plus en plus profondément la terre sous nos racines, nous découvrons finalement que nous sommes tous des exilés. Notre identité, celle que nous défendons bec et ongles comme on défendrait un rempart contre l’invasion, n’est que le reflet emprunté à quelques siècles d’histoire seulement. Une esquisse de proximité, une erreur de parallaxe, un portrait brossé avec ce qui est visible, sans fouilles plus lointaines.

Mon père et ma mère ont suivi le chemin des migrations antiques, comme elles contraints par l’adversité. C’est un mouvement perpétuel de va-et-vient sur cet immense jardin planétaire. »

Rendez vous donc, camarades de l'Exil des mots, en août pour ce nouveau partage, si cela vous chante !

16:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.06.2017

Écriture

Vous écrivez.

Vous écrivez.

Sur cet écran de l'immédiat ou, beaucoup plus solitaire, pour des projets toujours spéculatifs, au milieu de votre forêt que les neiges recouvrent, que le printemps revigore, que de violents orages échevellent ou que l’automne enlumine.

Vous écrivez et vous lisez et le temps passe sous vos fenêtres.

Votre rapport au monde et à vous-même se fraie forcément chemin par là. Il est médiatisé par des mots muets.

Vous n’avez plus guère l’occasion de parler, c’est la rançon de la difficulté des langues.

Récemment, vous avez relu certains de vos textes écrits ces dernières années.

Aucun ne vous est apparu achevé. Des ébauches. Mais est-ce qu'un texte peut finir par vous paraître achevé ? Un texte de vous ?

Il est vrai aussi que vous avez dit par ailleurs que l’écriture était en décalage, comme la lumière des étoiles mortes depuis des siècles. Comme aussi une voix depuis longtemps émise, qui a fait son voyage autonome sur la plaine et qu'un écho que l'on n'attendait plus renvoie soudain.

Vous avez même confié à un sympathique journaliste, dans le Poitou, que votre littérature était peuplée de fantômes, certains mêmes dont vous n'aviez pas considéré important de croiser leur chemin du temps de leur vivant.

Et que l'éloignement géographique convoquait ces fantômes.

Dès lors, vous considérez que c'est pure vanité que de vouloir se dire et que de relire des pages nées d'un décalage, au plus-que-passé donc, enflait encore le contraste et donnait cette impression d'inachèvement perpétuel.

Normal. Les fantômes ne reviennent jamais deux fois sous le même habit.

Vous l'ignoriez ?

N’empêche.

Vous n’écrivez que vos silences et ne lisez plutôt que des morts : depuis que vous ne vivez plus dans votre pays, vous avez relu au moins une centaine de classiques.

Si on vous demandait pourquoi, vous ne sauriez pas répondre. Si. Vous diriez qu’un désir qui a des causes avérées n’en est déjà plus un.

Vous ne serez donc jamais un contemporain. Un exilé, fût-il volontaire, ne peut pas être un contemporain, ni dans sa lecture, ni dans son écriture. Trop de choses de ce qui l'a poussé hors de ses frontières culturelles ne lui semblent pas assez claires pour qu'il ait encore l'énergie de se fourvoyer dans l'éphémère esprit du présent.

Trop de choses aussi sont restées en gestation et trop ont été abandonnées aux défaites.

Son écriture est comme une plante rudérale.

Ne relisez donc jamais ni la lumière de vos étoiles ni la voix de vos fantômes sans avoir à l'esprit qu'un sillon creusé deux fois semble toujours infertile au laboureur.

12:16 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.06.2017

Ce qui n’amuse pas fait pleurer...

... et ce sont les gens avec lesquels je suis peu ou prou amené à communiquer oralement qui m’amusent le plus, depuis que ma voix est, disons, faible.

... et ce sont les gens avec lesquels je suis peu ou prou amené à communiquer oralement qui m’amusent le plus, depuis que ma voix est, disons, faible.

Allez, soyons bon joueur, « affaiblie ».

D’abord une dame, au demeurant fort charmante, jolie comme tout, et qui m’a assuré que cette voix en demi-teinte m’allait vraiment très bien. Elle n'a pas dit comme un gant, mais l'intention y était.

Est-ce qu’une voix va bien à quelqu’un ? Est faite pour quelqu’un de précis ? S’il ne chante pas, en plus ?

Et est-ce que c’est mon caractère tellement effacé qui mérite que mon ramage soit aussi discret ?

Je me le suis demandé. J'en doute cependant beaucoup.

Mais c’était très gentil. Et dans ce monde qui depuis longtemps a perdu la nuance de ses sentiments, ce qui est gentil est forcément agréable.

Il y a mon facteur aussi.

Homme adorable, s’il en est ! Singeant l’obséquiosité, je l’appelle Pan Listonosz, Monsieur le facteur.

Lui, il me fait carrément écho. Il murmure comme je murmure. Un vrai langage de sourds... De conspirateurs, plutôt. C’est plus fort que lui. Si je lui susurre qu’il va pleuvoir, il s’applique à chuchoter que oui, il va sans doute pleuvoir.

C’est rigolo.

Qu’est-ce qui se passe donc dans sa tête ? De la solidarité instinctive ?

Bon sang, que je me dis, s’il croise un pauvre homme qui boite dans la rue, se met-il à claudiquer sur-le-champ, tels les courtisans du Roi boiteux, immortalisés par Gustave Nadaud, via Georges Brassens ?

J’ai posé la question. On me dit que non, que ce n’est pas ça, que c’est un réflexe, comme s’il y avait dans le coin un quidam qui se reposait et qu’il faudrait prendre soin de ne pas le réveiller… Un réflexe de l‘imitation. Comme chez l’enfant qui s’imprègne du langage.

C’est curieux.

Il n’est pas le seul, Pan Listonosz… Ils sont même beaucoup comme ça, à faire montre de ce que eux aussi savent murmurer le monde aussi bien que moi.

Braves gens !

Mais la palme de la singularité revient à une dame. Au téléphone. En français, cette fois-ci, puisque je cherchais à joindre un copain des Deux-Sèvres, qu’il était parti en vadrouille et que je suis tombé sur sa belle-mère.

Avec ce chuintement dont elle ne se doutait pas qu'il lui venait d'à l'autre bout de l'Europe, elle a d'abord cru à une mauvaise blague, à un canular. Puis elle a compris et elle a dit, ah oui, c’est vous ! Excusez-moi, c’est que vous parlez bas.

Ben oui...Désolé.

Et alors elle m’a expliqué, à tue-tête, que son gendre et sa fille étaient absents, partis en villégiature.

Oui, elle s’est mise à parler très, très fort, tant que c'était moué qui avais désormais un peu de mal à suivre ses explications.

A n'en pas douter, elle avait dû subodorer que cet homme qui voulait marmonner avec son gendre était forcément, aussi, un sourd !

En tout cas il était hilare, le sourd… une fois « la communication » achevée.

15:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.06.2017

La mer et les poètes

Elle se plait à imprimer ainsi sur la plage ses plus mauvais souvenirs.

De ses écumes agonisantes jamais ne surgit un message d’espoir, une main tendue, un sourire d’amour, un appel fraternel, un manuscrit sublime prisonnier d’une bouteille étroite.

Un signe enfin d’un qui aurait parcouru son échine bleutée et qui dans ses mains étonnées aurait cueilli des bouquets d’étoiles.

Elle est comme ça, la mer. Elle rejette les poubelles et engloutit les poètes.

Elle est une allégorie à l’usage de ceux qui lui ont tourné le dos.

Et vous lui avez résolument tourné le dos. L’important est maintenant que vous ne trébuchiez pas sur les détritus.

L’important est aussi que vous regardiez plus loin encore sur l’horizon vouté des brumes, pour voir si, derrière l’invisible, il n'y aurait pas des fantômes que vous auriez oubliés.

C’est peut-être pour cela que vous écrivez: pour tenter bêtement d’exorciser les incontournables quiproquos du passé par une plaidoirie en faveur du présent.

Et vous vous dites que, peut-être, les gens qui écrivent ont tous cessé, sinon de vivre, du moins d’exister.

Vous vous dites cela, mais vous n'en êtes pas certain du tout. Vous n'en savez strictement rien.

Les gens qui écrivent ne disent jamais pourquoi.

Et ils ont bien raison de n'avoir point désir de justifier de leur propre chair.

21:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.06.2017

Niedaleko pada jabłko od jabłoni *

C’est un texte que j’avais entamé dans l’allégresse, comme tous les textes qu’on entame.

C’est un texte que j’avais entamé dans l’allégresse, comme tous les textes qu’on entame.

On a en effet l’impression - j’ai, du moins, cette impression - d‘avoir mis le doigt sur quelque chose qu’on n’avait jamais dit auparavant, d’ouvrir un rideau sur un pan tout neuf de son cœur, de son âme, de sa pensée.

C’est certainement illusoire, ça n’en est pas moins, je crois, nécessaire.

J’avais donc écrit les premiers mots, les premières lignes, fin 2014…

J’étais parti dans une direction improbable, vers la culture campaniforme et l’archéologie et puis, en mettant au jour des sépultures, j’en ai soudain découvert plein d’autres, plus modernes, et j’ai quitté la protohistoire pour notre monde, ses fausses bagarres d’identité, ses fantasmes et ses amours humaines désespérément mortes…

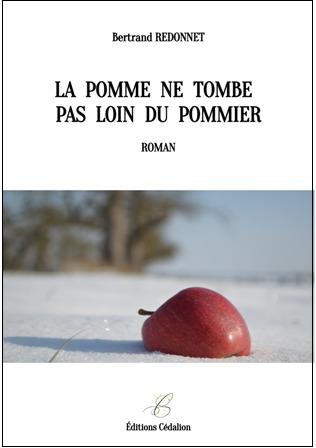

La pomme ne tombe pas loin du pommier*, c’est donc le titre et c’est la traduction d’un proverbe polonais dont l’équivalent français serait tel père, tel fils…

Chemin faisant cependant, penché que j’étais sur le destin d’un certain Zbigniew Asaniuk, un exilé lui aussi, mais à l’envers de mézigue, je n’ai pas vu venir la maladie qui me guettait et sautait à ma gorge.

En même temps que l’équinoxe d’automne, j’ai basculé soudain du côté des jours sans lumière, du côté des saisons chagrines.

L’épouvante… L’indescriptible, ça tombe sous le sens, ne se décrit pas.

Et lorsqu’on est épouvanté, on n’écrit plus… On ne lit plus… Quand le souffle glacé semble vouloir faire moisson dans votre jardin, rien ne compte plus.

Le livre est resté en suspens, comme attendant que revienne la vie… Si elle revient.

Je remercie au passage, avec chaleur, les amis -es - qui m'ont soutenu de leurs mots, de leurs encouragements.

Petit à petit, l’espoir revenu d’avoir encore un bout de chemin à faire sous les étoiles, puis la certitude d’avoir repoussé l’échéance de l’incertitude suprême, il s’est remis à respirer, mon manuscrit.

D’abord tout doucement, timidement, puis avec fougue, ne sachant même plus s’arrêter, ne sachant même plus trop comment finir et… Il a fallu biffer des pages, les réécrire, retrouver le tempo d’avant.

Avec le printemps, comme si rien, en apparence, ne s’était passé, je l’ai proposé à l’édition et la surprise fut d’abord d’avoir plusieurs propositions.

J’ai choisi un éditeur tout neuf sur la place, un gars de mon département natal, un gars installé à Loudun.

Loïc Jouaud, fondateur des éditions Cédalion, est un passionné des livres. Nous avons échangé, le courant passe bien et c’est ça aussi l’édition, une aventure humaine. Lui aussi, à un moment donné de sa vie, avait choisi l'exil, sous les cieux truculents de l'Espagne.

Sortie prévue au mois d’octobre…

Si tout va bien. Et j'en suis pour l'heure bien heureux.

Sans aucune relation de cause à effet et dans le même temps, une jeune femme lisait Le Silence des chrysanthèmes.

Elle s'en est fait l'écho sur son très beau blog et je l'en remercie bien.

Hasard quand même, cet écureuil-là et Loïc Jouaud "fréquentent" parfois la même branche, sur les réseaux dits sociaux.

Image : Philip Seelen

11:10 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.05.2017

Les mange-merde

Je ne vais pas me faire que des amis. Je le sens bien.

Je ne vais pas me faire que des amis. Je le sens bien.

En écrivant ces quelques lignes, je pourrais même transformer certains de mes amis en ennemis. Ce qui, concédez-le, serait quand même ballot !

Je vais en effet, et je crois bien que c’est la première fois que mon clavier osera cette dérive, défendre le gouvernement.

Car c’est un spectacle encore plus affligeant, énervant, misérable, nauséabond que de chaque jour lire: un premier couac ici ? Un premier couac là-bas ? La femme à Ferrand a vendu un appartement en 2011… Son fils a travaillé au SMIG… Tiens, tiens, tiens, à Gao, Macron n’a-t-il pas commis une première boulette diplomatique en … ?

Et, là, sa femme, hein, qu’est-ce qu’elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout, sa femme ?

On ne lit et on n’entend que de savants folliculaires spécialisés dans le constat dressé avant l’accident. Des imbéciles prétentieux pour qui la sacro-sainte liberté de la presse ne consiste en fait qu’à brasser les égouts pour qu’en remontent au plus vite les miasmes sous le nez des passants.

On dit souvent que les peuples ont les élus qu’ils méritent. On peut dire aussi qu’ils ont la presse et les médias qui leur siéent : des pots de chambre.

Et ils ont réussi à me rendre passagèrement sympathiques un président et un gouvernement qui, au départ, ne me faisaient ni chaud, ni froid.

Ces journalistes à la noix du Canard enchainé ou de Mediapart, ces anges au-dessus de tout soupçon, ces baveux qui lavent plus blanc que blanc, pour qui roulent-ils exactement ?

A tant aimer fourrer son nez dans les latrines, d’où sort-on soi-même?

Assis sur leurs chiottes en attendant qu’il en jaillisse un bel et profitable étron, croyez-vous qu’ils se sucrent au SMIG ?

D’ailleurs, comme me l’écrit avec beaucoup d’humour mon ami Philippe :

«Ils vont un jour nous sortir un scoop sur Bertrand Redonnet qui aurait piqué un malabar dans une épicerie de Saint-Sauvant en 1956, et ce, pour prouver au lecteur sa malhonnêteté et dire que L’Exil des mots est une officine mafieuse… »

Ceci étant dit, s’ils ne parviennent à trouver que ça à blâmer dans mon passé, ils sont vraiment niais, tous ces mange-merde de la fausse critique !

15:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : critique, politique, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.05.2017

Entre Balzac et Dumas

Il arrive aux premières heures du crépuscule tombant, s’installe sous ma fenêtre toujours ouverte, règle son bel instrument, bombe sans doute le poitrail en se dressant sur ses petites pattes et entame son concert à la lune et aux étoiles.

Il arrive aux premières heures du crépuscule tombant, s’installe sous ma fenêtre toujours ouverte, règle son bel instrument, bombe sans doute le poitrail en se dressant sur ses petites pattes et entame son concert à la lune et aux étoiles.

Dans quel feuillage a-t-il donc élu domicile ? Celui des noisetiers chatoyants? Celui parfumé des touffes de lilas sauvages? Celui des merisiers à grappes? Celui plus maigre d’un vieux pommier bizarrement esseulé en lisière des halliers?

Je n’en sais rien du tout, je ne l’ai jamais vu. Je l’entends seulement.

Je l’écoute parfois. Je l’envie aussi, moi qui ai tant aimé chanter, quoiqu’en phrasés beaucoup moins sautillants, et qui ne le sais plus !

Je m’endors au son de ses oscillations musicales et quand je me réveille, à la pointe du jour, il est toujours là, infatigable, véritable petite sentinelle des âmes ensommeillées et leurs songes oniriques.

La première lueur saupoudre à peine la cime des grands arbres, là-bas, au-delà du Bug… L’astre lointain s’élève avec lenteur des steppes et des plaines et, dès qu’il déboulera de l’horizon visible, mon musicien se taira, son inspiration soudain tarie.

Comme les fantômes, comme les voyous, comme les poètes, comme les maudits, comme les bannis, comme les misanthropes, bref, comme toutes les âmes errantes.

Je ne sais que son nom. C’est dire si je ne sais rien de lui. Car il est un peu, ce nom, comme celui des Gaulois qui n’ont jamais su eux-mêmes qu’ils s’appelaient des Coqs. Les noms d’oiseaux – surtout quand ils ont vocation à faire injure - viennent d’une langue que les oiseaux n’entendent pas.

Notre troubadour nocturne tiendrait ainsi son appellation de la rousseur de son plumage. Il l’aurait héritée de l’occitan après l’espagnol et le portugais et longtemps après le latin… Un nom qui viendrait de loin, comme lui, venu d’Afrique sahélienne ou tropicale jusqu’à ma fenêtre ouverte sur la Biélorussie…

Et les hommes en ont fait un passe-partout, une clef, un outil de cambrioleur noctambule, de son joli nom…S’il fallait en croire le Comte de Monte-Cristo, cela viendrait de ce que le monte-en-l'air aime entendre, au prix d’un oxymore, le doux grincement nocturne des clefs au moment d'accomplir son forfait…

Humm… Un peu tiré par la plume, je trouve, monsieur Dumas !

Je préfèrerais nettement l’acception détournée de Julien de Rubempré qui désigne sous ce joli nom un livre qu’on ne lit pas, qui est donc toujours perché très haut sur les étagères.

Mais mon artiste d’oiseau ne juche jamais dans les houppiers des grands arbres. Il habite les broussailles, les sombres sous-bois, les inextricables buissons. Il niche même parfois au sol.

Un livre au ras des pâquerettes, alors, monsieur de Balzac ?

12:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.05.2017

Le spectacle de la société

C’est-à-dire capable de répliquer un Non total aux conditions d’existence que proposent depuis des lustres et des lustres nos sociétés pourries de l’intérieur, et de vivre pleinement ce Non.

Je n’ai donc rencontré qu’un seul être primitif, un seul être n'ayant pas encore fait sa révolution néolithique. Nous avons été très liés, d’une joyeuse et turbulente amitié. Il a renoncé à la cinquantaine à peine sonnée et je me demande souvent ce qu’il penserait de ce blog à la noix où j’étale, aussi trop souvent que vainement, mes griefs contre nos modes de société.

Tous les autres copains, ceux auxquels j’ai accordé quelque crédit de cœur, disaient bien Non mais un Non nuancé d’un si, apposant donc à leur refus une clause : si le monde changeait, devenait plus égalitaire, plus juste et moins aliénant, j’y ferais allégeance.

En un mot comme en cent, si j’y trouvais ma place et s’il devenait ce que je pense. Nous ne sommes là pas très loin du vieil adage énoncé par Han Ryner, Le sage sait trop que l'opprimé qui se plaint aspire à devenir oppresseur.

Et voilà pourquoi, me semble-t-il, la pérennité de ce monde fabriqué sur le mensonge d’une politique au service exclusif de la richesse et de l’économique ! Cette pérennité vient du fait que ses détracteurs les plus farouches et les plus sincères- même (et surtout) aujourd'hui - sont des losers, qui envient quelques qualités à ce monde.

Un ennemi dont on jalouse peu ou prou les frasques est imbattable, immortel.

Ceci me semble vrai, comme partout ailleurs, ni plus ni moins, dans le domaine de l’écriture et de l’édition. Je ne suis pas certain que tous les « écrivains », fustigeant et vilipendant le système qui les exclut, ne mettraient pas deux ou trois bémols à leur clef s’ils parvenaient à sortir du trou et à produire un succès de librairie.

J’ai même de sérieux doutes à mon propre égard. Si - hypothèse on ne peut plus incongrue - on me proposait le Goncourt, je ne ferais certainement pas la fine bouche et ne bouderais certainement pas mon fier plaisir.

Ça, faire la fine bouche et le malin authentique, c'est pour les ventres gras, ceux qui sont déjà au pinacle et qui ont déjà bouffé au râtelier jusqu’à la gueule.

«Ça ajoute à leur gloire une once de plus-value», dirons-nous.

Parmi les théoriciens du grand chambardement, ceux que je dirais intelligents et vrais, prenons le rusé Debord.

Les auteurs à opinions politiques révolutionnaires, quand la critique littéraire bourgeoise les félicite, devraient chercher quelles fautes ils ont commises, écrivait-il.

Diantre ! Quand on sait le succès planétaire de La Société du spectacle, quand on sait que ce livre d’une intelligence redoutable a servi au spectacle à colmater ses propres failles, à renverser la perspective au point de faire de la critique du spectacle un élément indispensable à la survie de ce spectacle et de ses aliénations, quand on sait le nombre d’abrutis ou de salopards - lesquels ne sont pas toujours les mêmes - qui aujourd’hui se réclament de ses thèses, on se demande bien quelles erreurs monumentales a pu commettre le pauvre Debord !

Et je n’en vois qu’une : celle d’avoir intelligemment ouvert sa gueule. Il a dénoncé, il a mis au jour si bien que son livre a agi comme agit une radio pour le chirurgien, quand elle identifie clairement le mal et permet, sinon de le guérir, du moins de le rendre supportable.

Ainsi, après Debord, vint Mitterrand et son «changer la vie.» C'est dire ! Et après Mitterrand est venu le moindre petit politicien de village parlant "de la société du spectacle" sans savoir de quoi il parle.

Sinon, il se tairait très vite !

De même pour Vaneigem. Refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui.

Ben oui, c’est joliment dit et ça veut tout dire.

Seulement Vaneigem a omis cette vérité d’ordre quasiment ethnologique : les hommes préfèrent de loin la sérénité de l’estomac à celle du cœur et de l’esprit.

Et depuis le Traité de savoir-vivre, la prostitution corps et âme dans les ateliers du Capital ou dans ceux de sa superstructure idéologique, l’État, est devenue la valeur avec un grand V, le but, la préoccupation grandiose de la recherche du bonheur absolu.

C'est ainsi. Le savoir, c'est bien. Le dire ne sert cependant strictement à rien.

13:29 Publié dans Acompte d'auteur, Considérations non intempestives | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.05.2017

La fin de la politique

Depuis quelques années déjà une chose me turlupinait et me mettait même parfois mal à l’aise.

Depuis quelques années déjà une chose me turlupinait et me mettait même parfois mal à l’aise.

Pour dérangeant que cela puisse en effet paraître j’étais bien forcé d'admettre qu'il existe de fortes similitudes entre ce qu'on appelle l’extrême droite et l’extrême gauche.

La raison en est évidente puisque ces deux tranches de l’échiquier idéologique ont - dans le discours tout du moins - un ennemi commun, soit le libéralisme mondialisé.

Celui-ci en effet fait l’unanimité contre lui par son iniquité, son nivellement des consciences sur les valeurs de l’argent, la suprématie accordée à la haute finance et aux sacro-saints marchés présentés comme les clefs de la croissance, de l’emploi et, in fine, du bonheur, la magouille légalisée à grande échelle et le saccage éhonté de la planète.

Il n’a cependant rien à braire des critiques politiques, tous les aspects, moraux et intellectuels, de la vie des individus ayant été depuis longtemps colonisés par son idéologie pragmatique, du berceau jusqu’au cercueil.

Pour ce qui nous concerne géo-politiquement parlant, ce libéralisme a aussi un cadre, un nom, un cheval de bataille, aussi bien identifié pour «l’extrême droite» de Le Pen que pour «l‘extrême gauche» de Mélenchon : l’Europe.

L’Europe, servante appliquée des Etats-Unis et qu’on se propose de réorienter savamment vers l’incontestable humanisme de Vladimir Poutine…

Les « programmes » sont donc à peu près les mêmes pour ces faux extrêmes mais on ne va pas ici entrer dans le détail, car ça fait des mois, voire des années, qu’on vous en rebat les oreilles de leur « programme commun » à la con.

Similitudes, donc, disions nous.

Mais Marine Le Pen a enfin clarifié les choses, bien malgré elle sans doute, lors de son face à face avec le libéral Macron… Sa gouaille "de vendeuse de poissons", ses ricanements de bécasse grossière, sa méchanceté suintant sous chaque mot prononcé, ses insinuations, ses manœuvres en-dessous de la ceinture, ses manipulations langagières, son ignorance des sujets dont elle avait à débattre, ses mensonges assénés comme autant d‘incontournables vérités, sa bêtise toute contente d'elle-même, ses approximations et ses raccourcis abrutissants, tout ça appartient bel et bien à l’extrême droite et même qu’à l’extrême droite ! C’est sa marque de fabrique, reconnaissable partout dans le monde et partout dans l’histoire, de Mussolini à Staline en passant par tous les autres.

Je ne suis pas du tout mélenchoniste. Pas pour un sou. Mais j’affirme ici que vous n’entendrez jamais Mélenchon user de procédés aussi abjects face à un adversaire, quel qu'il soit.

Elle est là, la différence. Fondamentale. Et ce n'est pas qu'une différence de forme. Le contenu commande le procédé.

L’intelligence et la "chance"de Macron, sur le point d’être consacré au pinacle, est sans doute d‘avoir été au bon endroit au bon moment et d'avoir compris avant tout le monde que la fin de la politique avait été sifflée au profit, soit de la gestion, soit de l'affrontement violent, tout comme la fin de l’idée au profit de la contingence, de fait ou fabriquée…

Mais, sur le chemin que lui ont tracé ceux qui ont besoin de sa représentation pour faire perdurer le monde en l’état, il faut qu’il s’attende à marcher de temps en temps, souvent même, sur les cadavres en putréfaction de la vieille pensée politique des XIXe et XXe siècles.

Comme ce fut le cas au cours de cette lamentable confrontation.

17:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : politique, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.04.2017

A bian

Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.

Ce point posé sur le grand mouvement circulaire du monde et des choses, quelques semaines seulement avant le passage de l'autre côté de l’équinoxe, m’évoque toujours peu ou prou, avec un décalage de quelques mois cependant, les marais poitevins d’où je suis venu.

Car c’est bien au cœur de l’hiver que Lacus duorum corvorum liquéfiait ses paysages. Des brouillards sommeillaient au dessus de l'eau, les frênes têtards alignaient leur élégance rustique dans ce miroir impromptu, les vanneaux huppés et les mouettes du large s'y donnaient de criards rendez-vous.

Le marais est à bian, disait le paysan, doctement. Comme toujours. En fait, je n’ai jamais trop su ce que signifiait ce à bian. A blanc, ça c’est certain, car c’est bien ainsi qu’est dit le blanc en patois poitevin. Une vache bianche. Une robe bianche. Le marais est blanc, alors, pour dire qu’il est recouvert d’eau et que le ciel livide des mortes saisons s’y reflète ? Un parler uniquement figuratif ?

Hum... Ce serait beau. Mais le paysan n'aime pas trop le figuratif. Il préfère nettement quand les choses ne l'abusent pas de leurs reflets.

Ou alors, le marais est exsangue, a été saigné à blanc, par allusion à une vieille expression du XVIe, «mettre au blanc», pour dire ruiner. Mais en quoi l’eau étalée sur son dos aurait-elle ruiné le marais ? Peut-être parce qu'il est une terre gagnée sur le vieil océan, une terre conquise par l’eau canalisée, domptée dans les conches et les fossés et que, tout à coup, cet océan reprendrait sa revanche et ses vieux droits, ruinant du même coup le travail des siècles et des hommes. Tiré par les cheveux ? Oui, un peu... En tout cas, le maraîchin avait sans doute d’ataviques raisons, des raisons de langage, des raisons de mots lustrés par la mémoire du monde, pour dire que les marais étaient à bian.

Les termes alors s’entrechoquent d’une longitude à l’autre. Ici, c’est précisément lorsque le blanc par excellence, celui de la neige, prend congé, que les paysages sont à bian. Sur les rives de ces lacs éphémères, j’imagine, amusé, qu’un maraîchin dise à un autochtone que les paysages sont à bian. Et que ces deux-là ne se comprennent que par le sens premier de leur musique respective…

Car sous ce bleu miroitant des équinoxes continentaux, sous cette nappe d’eau comme un point final écrit au bout de la morte saison, ce ne sont pas les paysages qui sont à bian. C’est l’hiver qui n’est plus blanc. Ruiné. Exsangue. Privé de son essentiel.

L'hiver blanc est à bian.

Comme quoi, on doit toujours retourner sept fois la langue dans son histoire avant de lui faire prendre le large. Avant de lui donner délégation à dire le monde.

15:48 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.04.2017

D'un bolchevisme à l'autre

Autrefois, quand j’étais en colère contre les communistes – disons pour être plus précis et plus juste les staliniens - je leur conseillais avec véhémence de prendre un train pour Bucarest, Varsovie ou Moscou et d’aller de la sorte un peu rafraichir dans leur tête des idées qui, à l’évidence, en avaient grand besoin.

Autrefois, quand j’étais en colère contre les communistes – disons pour être plus précis et plus juste les staliniens - je leur conseillais avec véhémence de prendre un train pour Bucarest, Varsovie ou Moscou et d’aller de la sorte un peu rafraichir dans leur tête des idées qui, à l’évidence, en avaient grand besoin.

Depuis j’ai mis de l’eau dans mon vin, comme on dit, et, comme je suis excessif dans tout ce que je fais, j’ai même fini par ne plus mettre de vin dans mon eau.

Mais j’ai fait le voyage. Je vis depuis douze ans dans un pays où les communistes ont régné sans partage pendant cinquante ans.

C’est autre chose que de faire du tourisme historique, ça, coco…

J’ai donc écouté des centaines de témoignages et je vois encore, sur la campagne jolie, ces immondes immeubles, lépreux, bas, humides, désolants que l’État bolchevique avait construits et dispersés n’importe où, en guise de logement collectif pour les paysans de la société sans classe.

Des cicatrices, des plaies sur le paysage qui en disent long, très long sur la qualité de vie de l’époque.

Pour de multiples autres raisons, j’étais donc pas mal inspiré - et j’étais loin d’être le seul - d'inviter les communistes de mes colères de jeunesse à venir faire un tour ici.

Et maintenant que je suis vieux, je dis tout ça pour inviter ceux qui s’apprêtent à voter Le Pen à venir faire un tour au pays du populisme polonais.

L’histoire joue en boucle, décidément !

Alors venez, venez, braves gens, voir l’état de la plus belle forêt d’Europe tombée entre les mains des patriotes dont la mentalité allie la violence du chasseur à l’âpreté cupide du bûcheron !

Venez constater les dégâts, partout sur le territoire, hors Białowieża, causés par la politique de la tronçonneuse, celle-ci étant chargée d’alimenter par le saccage et la vente intensive des forêts les fonds nécessaires à la tenue de promesses électorales délirantes !

Venez constater combien les patriotes aiment leurs compatriotes… A tel point qu'ils envisagent d’élargir l’impôt sur la télé à ceux qui n’ont pas la télé parce qu’un citoyen normalement constitué, un citoyen qui ne passe pas ses soirées à réfléchir à de la subversion, a forcément la télé ou, s’il ne l’a pas, c'est qu'il la planque. De toute façon, il n'y a pas à discuter, il doit l’avoir à tout prix.

Même chose pour l’autoradio…Si vous avez une voiture, c’est que vous avez une radio dedans… ça sert à ça, l’automobile. A écouter le poste !

Et vous savez qui va être chargé de vérifier que vous avez bien une radio dans votre tire pour vous faire cracher une redevance ?

Le facteur ! Oui, le brave facteur qui n'en peut mais. J‘aimerais blaguer, mais hélas, non, je suis sérieux. Presque autant qu'un pape !

Et vous savez pourquoi tout ça ? Parce que la dialectique des mentalités a opéré en profondeur. Comme toujours. Les pires ennemis des populistes au pouvoir en Pologne, les bolcheviques, sont donc devenus, par renversement, leur modèle inavoué, leur fantasme…

Et il en sera de même avec Le Pen : la bolchevisation intégrale du pays.

Allez, bon vote, camarade !

Je ne te dis pas qu’il faille voter pour le dandy à la rouflaquette bien peignée, hein !

Je te dis simplement d’aller à la pêche, à l’ombre d’un frêne ou d’un peuplier, avec de la pelouse sous tes fesses et le vent qui jouerait dans tes cheveux tranquilles.

15:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : politique, écriture, élections | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.04.2017

Pour qui vos tétons ?

Dimanche prochain, les Français de France iront voter. Ceux de l’étranger itou, sans doute, certains, mais pas beaucoup, car les socialistes chafouins ont décidé de leur ôter la possibilité de voter par internet, des fois que l’œil de Moscou viendrait mettre son grand nez dans la sauce électorale.

Dimanche prochain, les Français de France iront voter. Ceux de l’étranger itou, sans doute, certains, mais pas beaucoup, car les socialistes chafouins ont décidé de leur ôter la possibilité de voter par internet, des fois que l’œil de Moscou viendrait mettre son grand nez dans la sauce électorale.

A ce stade de la parano, ce n’est même plus de la connerie, c’est du génie inventif !

Bref… Pour ce qui me concerne, sollicité par le Consulat, j’avais bien voulu me prêter au jeu du test grandeur nature. Ma bonté citoyenne n’aura donc servi à rien, comme toujours et comme toute bonne bonté citoyenne qui se respecte.

Je n’en souffre cependant pas avec trop de rigueur, comme dirait le poète, et me déplacer à Varsovie, faire 400 kilomètres aller/retour pour aller pisser dans un violon, non, thank you very much, comme diraient les autres c.., là-bas, sur leur île brexitée.

Les Français de France, donc, iront voter. La main sur le cœur, longeant le pavé des rues, marchant tête baissée, échine courbée, comme marchent les veaux qu’on mène à l’abattoir.

Et pour qui votera-t-on donc ? Telle est la question. Il paraîtrait qu’ils ne le savent pas trop eux-mêmes, mes braves compatriotes, tant le rayon est bien garni et, surtout, tant toutes les étoffes proposées sont criardes et, au premier coup d’œil, font marchandises de pacotille. Certes, il y a bien quelques excités de l’imbécillité congénitale pour gueuler que tel morceau de tissu est plus solide, plus fiable, plus franc que tous les autres, mais, depuis le temps que sévissent de tels excités et qui braillent toujours les mêmes conneries, plus personne ne les écoute vraiment.

Le problème, c’est qu’on est quand même condamnés à les entendre…

Ils ne savent pas pour qui ils vont voter, les François, mais, moi qui suis loin, qui vois tout ça avec le recul nécessaire à l'objectivité, qui suis donc un excellent (et modeste, notez bien) sondeur d’opinions, je peux vous dire à 100% contre qui ils vont voter : contre eux-mêmes.

Car le lapin tout doux, tout mignon, qui sortira du chapeau de la mascarade aura vitement d’effroyables dents de loup, qui les prendront à la gorge et n’auront de cesse de serrer qu’ils n’aient rendu l’âme - non pas à Dieu -, mais à la grande foire libérale et à l’encensement de valeurs qui ne valent pas, justement, un pet de lapin.

10:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : écriture, élections, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.04.2017

Nouvelle

NOCES D'OR

Les oreilles s’écartaient des têtes, même si ça n’était pas un Bovary que l’on mariait ce jour-là.

On célébrait en effet les noces d’or d’un couple de campagnards septuagénaires, Eugène Démoisseau et Madeleine, née Dupuis. On était donc rasé de près, on s’était affublé de ses plus beaux atours, on avait même pour l’occasion astiqué l’automobile.

Les paysans, membres de la famille proche ou amis les plus chers du couple champion de la longévité conjugale, se tenaient raides, empêtrés dans leur habit du dimanche, quoiqu’ils s’efforçassent d’offrir un visage gai et décontracté, celui qui sied au caractère convivial de ce genre de réjouissances. Ils piétinaient néanmoins sur l’espace herbeux servant de terrasse à l’auberge, en attendant le déjeuner car on avait, et ça commençait à se murmurer de groupes en groupes, l’estomac dans les talons. Pensez qu’il était plus d’une heure et qu’on baguenaudait de-ci de-là depuis dix heures du matin !

On avait d’abord assisté à une messe, ce qui n’avait pas été du goût de tout le monde. Certains hommes de conviction, de rudes gaillards, sanguins, étaient ostensiblement demeurés sous les tilleuls du parvis, les mains dans les poches, la cigarette au bec et causant fort, tant, que des femmes courroucées leur en avaient fait le véhément reproche parce qu’on les avait soi-disant entendus de l’intérieur de l’église.

Tout le monde avait ensuite été prié de venir admirer une exposition réalisée par le vieil époux. C'étaient toute une série de photos et de parchemins jaunis qui retraçaient la vie du jeune homme, puis de l’homme marié, vaillant cultivateur, puis, finalement, celle du paisible retraité et tout ça se terminait par un trait d’humour, ou d’angoisse, difficile à dire, les deux peut-être, l’un devant conjurer l’autre : deux points suspensifs fermés par un d’interrogation. Cette exposition avait été placardée à la mairie, dans la salle du conseil municipal, sous l’œil goguenard de Chirac et à l’ombre des seins resplendissants de Marianne. Oui, l’époux était aussi conseiller et le maire - qui figurait d’ailleurs parmi les convives - lui avait gentiment octroyé ce privilège.

On s’était exclamé, on avait tapé sur l’épaule du père Démoisseau, on avait fait mine de se pencher pour mieux voir les détails des vieux clichés ou pour déchiffrer l’écriture emberlificotée des documents, extrait de naissance, certificat d’études, état des services militaires, actes de mariage, actes de propriété, diplômes agricoles et tutti quanti. On avait tout de même un peu brocardé l’artiste autobiographe du fait qu’on ne voyait pas beaucoup trace de Madeleine dans tout ce bel inventaire.

Toute une vie s’étalait donc là et les photos des deux sémillants conjoints, debout sous l’ombre d’un chêne aux ramures abondantes, la mariée tout sourire arborant un gigantesque chignon et tenant dans ses mains fluettes un gros bouquet d’iris, accusaient cruellement la fuite lamentable du temps, surtout si on jetait vers le vieux couple un regard torve, comme pour vérifier l’authenticité de ce qui était montré là.

C’est ce qu’on disait, en tordant le nez, en reniflant fort et en haussant les épaules. On disait que les saisons de la vie filaient bien trop vite, qu’on était tous logés à la même enseigne et on affectait de faire le philosophe en déplorant savamment que ce n’est pas grand-chose de nous, si on y réfléchit bien !

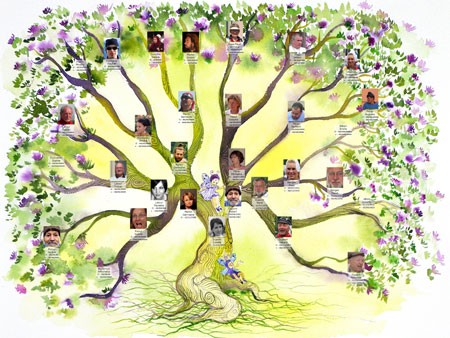

Mais le clou de l’exposition, le chef-d’œuvre d’ingéniosité devant lequel pavoisait son auteur en se dandinant et en donnant force explications, un sourire radieux illuminant sa grosse figure, c’était un cadre sous verre, énorme, large de deux mètres au moins et haut d’un mètre environ, avec des cases de toutes les couleurs et des branches, et des ramifications et des brindilles : l’arbre généalogique de la famille Démoisseau. Eugène commentait qu’il avait fait des recherches obstinées pendant trois ans, que ça l’avait bien occupé et qu’il avait eu de la chance parce que depuis des siècles et des siècles, sa famille n’avait guère bougé de la contrée. Il avait en tout et pour tout fouiné les états civils d’une dizaine de communes et ça avait été parfois ardu parce qu’à la Révolution, des papiers avaient été détruits.

Ah, les révolutions, grommelait l’auditoire unanime, c’est jamais trop bon ! On sifflait d’admiration, on notait avec grand respect que les premières racines de l’arbre puisaient dans les années 1670 et que les dernières ramures s’élevaient jusqu’en 1999. Oui, du bon travail, du travail de fourmi, qu’on disait en congratulant le chercheur minutieux et en pensant fortement que ça ne servait à rien des conneries pareilles et qu’il ne fallait vraiment pas savoir quoi faire de ses dix doigts pour s’occuper à des choses de même.

Avec tout ça, l’heure avait donc filé et on était maintenant pressé, sans en faire évidemment exagérément montre, de mettre enfin les pieds sous la table. D’autant que les deux époux avaient eu la curieuse idée d’aller dénicher une auberge dans les profondeurs marécageuses de Nuaillé – le bien nommé-, complètement retirée, qu’on avait eu mille peines à trouver, même qu’on s’était perdu, qu’on avait fait des demi-tours, et qu’on s’était un peu énervé dans l’intimité des voitures, ronchonnant que c’était de l’orgueil que de venir faire l’original là, plutôt que de manger tout simplement au café-restaurant du bourg, ou à la salle des fêtes, servi par le boucher-charcutier-traiteur de la commune.

Car elle était effectivement fort difficile d’accès, cette auberge, et quelqu’un qui n’eût pas été suffisamment prudent, aurait risqué, c’est sûr, de s’embourber dans quelque cul-de-sac fangeux, voire de sombrer dans une petite conche. Au beau milieu des prairies que les mortes saisons inondaient et que séparaient entre elles des haies de frênes-têtards impeccablement alignés, des fossés, des rus, des chemins de halage ou de traverse, c’était une espèce de gargote à quatre sous, basse et longue, avec des murs d’un blanc approximatif par endroits lépreux, surmontés d’un vieux toit moussu et passablement avachi. Elle n’avait pas de fenêtre. Juste au-dessus de son unique ouverture constituée d’une lourde porte vitrée, la tête d’un gros chef cuisinier coiffée d’une toque géante, la mine poupine, de lourdes moustaches noires qui lui dégoulinaient bien en-dessous du menton, arborant un sourire amène en dépit de quelques dents manquantes, l’œil radieux, jouisseur et gourmand, se balançait inlassablement sous les coups de butoir des vents, en gémissant et en grinçant. Son front était barré d’une longue flétrissure de rouille qu’on eût dit une affreuse estafilade.

Le patron des lieux ne devait pas, en outre, épuiser toute son imagination autour de ses sauces aux lumas, de ses rôtis, de ses matelotes d’anguilles, de ses lapins en gibelotte, de ses coqs au sang et de ses huîtres farcies qu’offrait à déguster un menu placardé sur la porte, car il avait, en-dessous de sa vieille enseigne, disposé une planche retenue tant bien que mal par deux ficelles, et qui annonçait à la peinture violette : Aux agapes du bout du monde.

On ne pouvait guère mieux annoncer la couleur. La solitude des lieux était telle que c’en était troublant pour un commerce ayant pignon sur rue. Pignon sur le silence des prairies, qu’elle avait en fait la guinguette toute de guingois et dans leur jargon charentais, des invités ,moqueurs maugréaient qu’o d’vait être ravitaillé par les grolles, y’a pas d’bon dieu !

En effet, aucune voie goudronnée ne conduisait ici et pas la moindre signalétique alentour, ni sur les chemins vicinaux, ni sur la route départementale, ni sur la nationale 11, La Rochelle-Limoges via Niort, qui filait par-delà les peupleraies à une dizaine de kilomètres de là, n’indiquait qu’il y eût dans les parages un restaurateur qui offrait de savourer les spécialités régionales.

Tout cela surprenait évidemment les convives des noces d’or, même si les avis étaient diamétralement opposés. Les pessimistes lorgnaient d’inquiétude chagrine sur l’aspect quelque peu délabré de l’établissement et sur ce traître mot d’agapes qui ne leur disait rien qui vaille. Ils tordaient le nez, se montraient bourrus et se voyaient déjà embarqués pour un après-midi des plus moroses. Les autres, les optimistes, se disaient que les Démoisseau n’étaient quand même pas assez fous pour les avoir aventurés dans des marais déserts, par des chemins boueux, mal aisés, au milieu des champs inondés, si le jeu n’en avait pas valu la chandelle et si ce qu’il y avait là à goinfrer n’était pas de taille à satisfaire leurs appétits.

Ceux-là, les plus impatients aussi, se pourléchaient les babines ou, pour certains, se frottaient même la panse, comme font les enfants quand ils disent miam miam.

Enfin les maîtres de céans mirent fin aux supputations en invitant tout ce beau monde à pénétrer à l’intérieur de l’auberge. On s’y rua, on s’y bouscula presque, on se chamailla, on se poussa du coude pour trouver une bonne place. C’était là peine perdue : chaque couvert était nominatif et comportait une petite étiquette avec les noms et prénoms des commensaux. Alors, on fit le tour des tables en se heurtant un peu, en se penchant pour lire, les myopes en ajustant leurs lunettes, les presbytes en les enlevant, et on se croisait, on plaisantait qu’on ne trouverait jamais où s’asseoir dans tout ce fourbi, on faisait demi-tour et on braillait dans un inextricable tapage.

Chacun finit néanmoins par trouver la chaise qui lui était dévolue. Un étrange silence se fit alors avant que l’on ne serve les apéritifs, du pineau fait maison, claironna le patron des lieux et tout le monde en rigolant, en se tapant sur l'épaule et en se le montrant effrontément du doigt reconnut la réplique exacte de son enseigne, la rouille sur la joue en moins...

La salle à manger était étroite, démesurément longue, et ne présentait nullement l’allure négligée de l’extérieur. Bien au contraire. Deux tables rustiques, massives, épaisses, impeccablement cirées et chacune affublée de deux bancs du même tonneau, en occupaient toute la longueur. De part et d’autre, de petits buffets, de plaisants confituriers, deux magnifiques vaisseliers en merisier et des placards astucieusement pratiqués dans la pierre apparente des murs, servaient au rangement de la vaisselle. Tout respirait la propreté et la décoration de l’ensemble, rideaux de fines dentelles, quelques plantes vertes, des tableaux discrets suspendus ça et là, était sobre, de bon goût, si on arrivait toutefois à faire abstraction d’un goupil empaillé, le poil rêche, l’œil de verre ébloui, la dent agressive exhibée sur des gencives noirâtres, qui pontifiait sur un meuble bas, pourtant d’une ancienne et très belle facture.

Pendant qu’on versait le pineau dans de petits verres de cristal, monsieur le conseiller municipal Eugène Démoisseau, se leva et annonça qu’il allait faire un discours, ce qui ne manqua pas d’inquiéter encore les plus affamés de l’assemblée. Il pérora qu’il était heureux de réunir autour de lui et de son épouse, en ce jour mémorable, toute sa famille et ses plus chers amis. Il décrivit avec tendresse ce 25 mars 1949 où il avait convolé en justes noces avec Madeleine Dupuis, devant laquelle il fit une petite courbette avant de demander qu’elle fût applaudie au passage, comme si, remarquèrent in petto quelques esprits malins, le fait de l’avoir supporté pendant cinquante ans méritait effectivement d’être enfin applaudi.

Puis l’orateur se perdit en des considérations d’ordre météorologique sur ce 25 mars 1949 et que l’année n’avait pas été bonne parce qu’il avait gelé tardivement et que, à bien y réfléchir, le climat se réchauffe, mais il est vrai aussi qu’à tout bien considérer et si on va par là, il faudrait….Bref, personne n’écoutait plus, il se rassit légèrement dépité, on cria hip hip hip hourra, on applaudit avec frénésie, on porta un toast expéditif et on se jeta sans plus d’ambages sur les merlus froids, couchés sur une onctueuse mayonnaise, des rondelles de tomates, des quartiers de citron et des feuilles de salade.

On eût dès lors entendu une mouche voler à travers le cliquetis des fourchettes, des couteaux et des verres. On s’empiffrait, on buvait à grandes lampées de l’Entre deux mers, on réclamait par des signes en direction des jeunes filles déambulant entre les deux grosses tables, du pain, encore du pain, toujours du pain, pas assez de pain, du bon pain !

Puis vinrent les anguilles persillées. On les avala avec le même emportement et en les accompagnant d’un succulent vin rosé, du vin de Loire. On se léchait les doigts, on torchait les plats avec de grosses bouchées de pain frais, on avait les commissures des lèvres et, pour certains, le menton, qui luisaient d’une fine couche huileuse.

Les estomacs ainsi flattés, les conversations, d’abord éparses avant de devenir un inaudible chahut, purent alors reprendre, en attendant les gigots d’agneau piqués d’ail et servis avec leurs traditionnels flageolets. Et quand il ne resta plus tantôt que l’os à ces beaux morceaux d’agneau, les trognes étaient rouges, violacées, et on s’interpellait, et on riait, et on criait, et on chantait, et on tapait sur la table en vidant des bouteilles de Côtes du Rhône, que les jeunes filles ne cessaient pas de disposer sur les tables.

Eugène Démoisseau se leva, tapa dans ses mains, fit tinter une bouteille vide en la frappant avec sa fourchette et, de guerre lasse, finit par hurler que Madeleine allait chanter. C’était juste avant les plateaux de fromages. Il se fit un silence relatif, disons une nette accalmie, et la mariée, petite femme toute fluette, avec un visage pétillant encore fort agréable, entonna, très haut, Rossignol de mes amours, en travaillant impeccablement les trémolos et en tenant bien les longues notes des refrains, tant que des vieillards, l’émotion décuplée par les alcools, versèrent quelques larmes d’attendrissement.

On l’applaudit avec ferveur, on beugla le refrain populaire quand une chanteuse a bien chanté, ses voisins, ses voisines doivent l’embrasser, et on se leva chacun de table pour venir l’étreindre. L’exaltation était à son paroxysme. La fête, comme on dit, battait son plein.

Un observateur minutieux de tout ce charivari eût cependant pu distinguer en son sein comme une espèce de brebis galeuse. Un homme très grand, énorme, le visage rubicond et rond comme un ballon, assis juste en face des héros de la fête, juste en face de sa sœur exactement, demeurait en effet obstinément taciturne. Il s’agissait de Gaston Dupuis, de dix ans le cadet de Madeleine, vieux garçon et qui passait au village pour un original et un mauvais coucheur. Alors que tous les visages étaient rieurs, hâbleurs et rutilants, le sien était obstinément fermé et pendant les cinq heures qu’avait duré le repas, il avait dû supporter les discours de son beau-frère, comme d’ailleurs les quatre ou cinq convives installés alentour, sur la façon dont il s’y était pris pour faire son gigantesque arbre généalogique, avec tous les détails, le prix que ça lui avait coûté en essence, en papier et diverses babioles, les maires qu’il avait rencontrés, les conversations qu’il avait eues avec eux, les archives perdues et en fin de compte retrouvées, et tout le Saint-frusquin.

N’ayant personne à qui adresser la parole, isolé face à l’incorrigible raseur, soufflant comme un phoque, suant sang et eau, Gaston Dupuis, déjà de constitution fort sanguine, s’était réfugié dans l’excès. Il avait deux ou trois fois repris de tous les plats, il avait bu comme un chameau aux portes du désert, il avait avalé un fromage de chèvre entier, avait englouti des pâtisseries, bu du café, éclusé plusieurs coupes de Champagne et s’était finalement complètement noyé dans de grandes rasades de cognac. Il n’entendait désormais plus personne. Il regardait autour de lui, l’air hébété, la bouche ouverte comme un gros poisson en demande d'oxygène, et s’épongeait le front avec un grand mouchoir à carreaux.

C'est alors qu'un commensal, à l’autre bout de la salle, qui s’était mis debout sur le banc et racontait une histoire dont la chute se proposait d’être salace - il en avait préalablement prévenu ces dames - fut subitement interrompu par un bruit sourd, mat, inquiétant, en même temps que par des éclats de verre qui se brise : Gaston Dupuis venait de s’écrouler et avait piqué le nez dans son assiette, encore à demi remplie de larges parts de tarte Tatin.

On se précipita, on l’allongea sur le sol, on s’aggloméra autour de lui presque à lui marcher dessus et à finir de l’étouffer, un gars brama qu’il allait passer l’arme à gauche, nom de dieu, qu’il fallait vite le saigner et déjà brandissait un couteau. On eut mille peines à s’interposer et à le maîtriser.

L’aubergiste était au comble de l’affolement. A une vitesse vertigineuse une foule d’emmerdements qui ne manqueraient pas de lui arriver si le drame se confirmait, tournoyaient dans sa tête. Il joignit enfin le SAMU de La Rochelle, lequel SAMU se perdit dans les marais, rappela l’aubergiste pour donner sa position et savoir où exactement il lui fallait secourir, s’embourba encore dans un chemin de traverse et parvint enfin Aux agapes du bout du monde alors que le gros Gaston Dupuis était depuis longtemps étendu sur un coin de table débarrassé à la hâte et qu’autour de lui, des hommes et des femmes atterrés faisaient des signes de croix en pleurs.

La même assemblée, exactement, suivit le sapin quelques jours plus tard, toujours affublée de ses plus beaux atours mais la mine cette fois-ci franchement déconfite.

On murmura que si seulement on avait été au restaurant du bourg, avec le médecin tout près, là, à deux maisons exactement, hé ben, peut-être que ce pauvre Gaston…

Mais on n’accusait pas, hein ?

On disait, on faisait des suppositions. C’était la fatalité…Fallait bien causer un peu, après tout...

09:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.03.2017

Les bancs

Dans les villages de l’est polonais qu'une voie unique, plus ou moins large, coupe en deux, les gens ont coutume d’installer un banc près de leur clôture, devant leur maison, dans le fossé herbeux, à deux pas de la route, droite ou qui musarde sous la forêt.

Dans les villages de l’est polonais qu'une voie unique, plus ou moins large, coupe en deux, les gens ont coutume d’installer un banc près de leur clôture, devant leur maison, dans le fossé herbeux, à deux pas de la route, droite ou qui musarde sous la forêt.

Ce banc, tantôt comme neuf et le plus souvent peint aux couleurs des volets de la demeure, tantôt de bric et de broc avec trois ou quatre planches délavées plus ou moins bien ajustées sur quatre piquets de fortune, constitue indiscutablement un lien social entre les gens.

L’agora du village.

J’allais, par badinerie, dire qu’il est un siège social.

C’est en effet là qu’on se retrouve quand les soirs tombent sur une journée caniculaire.

On y discute, parfois jusqu’à fort tard.

Les vieux, eux, à la belle saison, y passent le plus clair de leur temps. Ils sont seuls ou bien avec un autre vieux, qui remue la tête et qui semble bayer aux corneilles. Les vieux, on dirait qu’ils réfléchissent à la vanité d’un monde, placides sur leur banc silencieux. On dirait aussi qu’ils attendent. Qu’ils attendent… Qu’ils attendent quelque chose qui ne leur fait plus vraiment peur.

Et si un voisin vient à passer, à pied ou sur sa bicyclette, il ne lui viendrait pas à l’idée, à ce voisin, de transgresser effrontément la coutume, de rompre le code, de salir l’usage, et de ne pas s’arrêter pour dire deux mots.

Et puis, si aucun voisin ne passe par là, il y a des voitures. Pas beaucoup, mais il y en a. Elles, n’ont ni coutumes, ni codes, ni usages. Elles vont leur chemin de voitures. Elles ne saluent pas. Elles vaquent à d’anonymes occupations et amusent ainsi les yeux des vieux qui, plutôt que l’immobilité sédentaire de la chaumière, voient là vivre un mouvement.

Un mouvement qui va à et qui vient de.

Comme eux.

Ils secouent la tête, réprobateurs. A peine goguenards.

Au soir, à la chandelle, en lampant à grands bruits gourmands l’assiette de soupe chaude, ils diront à leur femme qu’ils ont vu passer des gens, des inconnus, et que le monde est bien fou d’aller si vite pour se rendre nulle part.

Puis, ayant dit, ils essuieront leurs moustaches d’un revers du paletot, se lèveront et, si la nuit est encore chaude, ils retourneront sur le banc pour voir si quelqu’un, par hasard, n’aurait pas envie de tromper sa solitude en échangeant deux paroles inutiles sous les étoiles.

J’aime ces bancs. Des bancs privés pour le public.

J’en ai installé un devant ma clôture, devant la maison, à deux pas de la route, dans le fossé herbeux.

Parce que c’est faire injure aux villageois du bout d'un monde que de ne pas entendre l’écho tranquille de leurs traditions séculaires.

11:51 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.03.2017

A cinquante kilomètres de ma maison

Ça n’est pas très loin de ma maison. A cinquante kilomètres peut-être.

Ma maison est dans une vaste clairière sablonneuse, une trouée circulaire gagnée jadis sur la gloutonnerie de la forêt et maintenant les champs sont comme un amphithéâtre de silence, que ferme aux quatre points cardinaux la haute périphérie des pins.

Ils craquent sous les feux brûlants de juillet, les pins, et on sent fort la résine, collée aux

Ça n’est pas très loin de ma maison.

C’est derrière ces arbres, plein sud, que je vois se dandiner parfois sous les souffles d’un tranquille oubli.

J’aime mon habitat.

Il est mon bateau de sauvetage fermé au monde, aux naufrageurs comme aux naufragés. Un vaisseau solitaire ancré en terre étrangère. Un ventre en dehors duquel il faudrait encore et encore s’expliquer.

Je n’ai plus rien à expliquer. La solitude rend libre. Je ne suis pas divorcé des hommes. Je n’ai jamais vécu avec eux qu'un vague concubinage. J’aime désormais les voir et les entendre de loin, en un suffisant murmure.

Ici s’inscrit saison après saison le tournoiement des saisons. Mon vaisseau ne bouge pas : il est en orbite sur la fuite du temps et passe ainsi, à heure fixe, toujours aux mêmes endroits, aux mêmes couleurs, aux mêmes ombres, aux mêmes sensations, avec l’apaisante régularité d’un vaste balancier.

Si le temps était en ligne droite, nous verrions la mort à chaque pas nouveau. Quelle horreur ! Chaque pas serait une soustraction. Sur orbite circulaire, on ne soustrait pas : on additionne les tours.

Saturne ainsi le veut qui tous les quelque vingt-neuf saisons revient sur un même point. Saturne fait des pas longs de vingt-neuf printemps. Il joue la montre. Deux fois déjà je l’ai vu qui passait lentement devant ma porte. Le reverrai-je une troisième fois ?

Nous n’avons, hélas, pas pris rendez-vous ! Nous jouons chacun dans notre cour et le cours de nos choses. Il égrène ses vastes lenteurs ; j’égrène mes tours de manège.

Mais ça n’est pas très loin de ma maison.

Là-bas aussi, par deux fois Saturne est déjà passé depuis que les arbres ont poussé sur les cris, sur le sang, sur les bras et les corps mutilés et que les chemins se sont taillé un autre chemin sur les cendres et sur les ossements.

Je me demande souvent si Saturne a une mémoire quand il repasse par là... Moi, dont le bateau ne sait compter que jusqu’à trois-cent soixante-cinq, parfois trois-cent soixante- six, avant de recommencer à zéro, de répéter sa mélancolique litanie comme celle d’un derviche, j’ai une mémoire.

Je me souviens, à chaque nouveau passage, le pourpre et le jaune de cet arbre, je me souviens du chant de la première grive de mars, je me souviens des hurlements des blizzards soulevant des flocons de neige et je me souviens des cieux zébrés par la foudre éclatante.

Je me souviens bien plus loin encore.

Je me souviens de toutes mes saisons, certaines paisibles et d’autres tumultueuses.

Je me souviens des dernières et je me souviens des premières. Les bancs d’école et les feuilles des marronniers cramoisies par l’automne: l’homme en blouse grise qui savait calculer les pertes d’un robinet déficient et les vitesses des trains qui se croisaient, ne prononçait le mot, celui qui est derrière les arbres, plein sud, à cinquante kilomètres de ma maison, qu’avec effroi. Son menton tremblotait et sa peur contagieuse courait entre les rangs et nous faisait frissonner.

Et maintenant, ça n’est pas très loin de ma maison.

Il me semblait pourtant qu’il parlait d’une planète, l'homme en grise blouse. D'une planète où rugissaient des monstres terrifiants, d'une planète hors de ma planète, d'hommes hors des hommes.

Je me souviens. Mais quoi se brise en moi à présent ?

Et Saturne peut-il se souvenir, lui, de ce qu’il ne voit qu'une fois tous les trente tours environ de mon manège ? Le temps n’est-il pas oublieux quand il est si lent ?

Le temps est lent derrière ces arbres. Peut-être ne se souvient-il pas.

La mémoire oublie.

Ô, tais-toi, tais-toi ! abreuve-nous de silence, affligeant contresens !

Oserait-on dire que l’oubli se souvient ?

Que faudra-il à l’humanité pour qu’elle cesse enfin cette grotesque vanité de se croire humaine après avoir mis bas le masque là-bas, derrière ces arbres qui se dandinent sous les souffles d’un tranquille oubli ?

A cinquante kilomètres de ma maison.

A Sobibór.

Que du silence et des larmes

Que des larmes et du silence

Illustration du haut : Terminus pour l'enfer

14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.02.2017

Droit à la carte

Un à un, ou même en groupe, je les ai tous vus partir un jour en vacances chez mémé, pour de longs mois, parfois pour des années… Quand ils revenaient, on leur donnait l’accolade, on leur disait qu’on était contents de les revoir et on trinquait à la bonne senteur de l’air des rues !

Ils avaient pour certains les yeux empoussiérés, pleurnicheurs comme ceux des chiens battus. Ou alors, pour d’autres, plus flamboyants que jamais, la canine plus agressive, la babine plus haut retroussée et plus écumante !

Ils avaient payé, qu’ils disaient, et leurs poings se serraient… Ils avaient payé leur dette à la société, plus des agios, plus des intérêts de retard, plus des suivis à l’encre rouge, tout dépendait s’ils avaient payé sagement, s’ils avaient fait amende honorable ou s'ils avaient hérissé le poil de leur échine et montré les crocs.

Ils avaient, collées à leur cul, une foule d’interdictions qu’ils s’empressaient de transgresser : interdiction d’aller là ou là-bas, de sortir après le coucher du soleil, de fréquenter les débits de boisson, de voir un tel ou un tel.

On les avait privés de leurs droits civiques aussi… ils avaient alors reniflé, ouvert grand les yeux, s’étaient penchés en avant pour tendre l’oreille et le juge, un républicain des plus sévères, avait dû expliquer par le menu l’ampleur de la sanction et tout le déshonneur qui en découlait

Ils en rigolaient très fort en buvant haut leur verre : ils n’avaient jamais voté et jamais ne s’étaient inscrits où que ce fût ! Et ça les faisait marrer qu’on leur interdisse une chose qu’ils n’avaient jamais eu l’idée de faire !

L’obligation de voter eût été pour eux beaucoup plus infâmante, c'est certain !

Plus d’une fois sur deux cependant, ils reprenaient un jour ou l'autre le chemin du p’tit château… Puis ça devenait une habitude ; ils étaient bientôt plus souvent dedans que dehors, parce qu’ils étaient cassés, plus bons à rien, loups devenus vieux chiens de ferme, à peine capables de voler un chewing gum à l’étalage. Ils essayaient quand même, se faisaient pincer, retournaient chez grand-mère, en revenaient, tendaient la main aux passants en leur souriant avec deux ou trois dents noircies de misère.

Les fesses dans le caniveau, ils crevaient enfin là, anéantis d’inutilité.

Des jeunes prenaient alors la relève en bombant le torse, et ainsi de suite.

La loi pour ces gens-là était claire comme de l’eau de roche ! Pas besoin d’être un expert, un fils de pute aussi tordu et pourri que son philosophe de père pour la lire, la loi ! Pas de virgule prêtant à confusion, pas d’alinéa félon pouvant signifier tout et le contraire de tout, pas de tergiversations, pas d’atermoiements, non… Pas de parquet faisant mine d'hésiter entre traire la chèvre ou faire une salade avec le chou. Une paire de bracelets, un fourgon, trois képis et en route !

Pour le jugement, les preuves, les témoins et tous ces trucs à la con, on verrait plus tard.

La présomption d’innocence ? Qu’est-ce encore que cette barbarie ? Au gnouf, la fripouille !

Si on s’amusait, pourtant, à mettre bout à bout tout ce que cette "fripouille" pouvait bien voler en vingt ans de nuits hasardeuses, on n’arriverait pas au dixième de ce que les deux personnages ci-dessus caricaturés ont escroqué au contribuable en lui passant gentiment la main dans le dos.

La racaille dont je parle se fût-elle hissée à leur hauteur dans la truanderie qu'on lui aurait collé perpète !

Il est des circonstances où le dégoût est aussi et d'abord une question de dignité.

13:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : écriture, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.02.2017

Pan Żurek

Quand le fictif et le réel en justes noces convolent, ils enfantent le plus souvent un récit. Ou un conte.

Quand le fictif et le réel en justes noces convolent, ils enfantent le plus souvent un récit. Ou un conte.

Puisque c’est ce que je me propose de faire sur l'heure, oyez donc je vous prie l’aventure – ou la mésaventure selon que l’on se place de tel ou de tel autre côté de la morale - qui advint à Pan Żurek, ci-devant citoyen de la région de Dęblin et ouvrier menuisier de son état.

Un citoyen lambda. L’ordinaire même du citoyen. Sans envergure aucune mais n’en planant pas moins bien au-dessus des cruelles interrogations et contingences de ce monde, virevoltant à son aise dans son univers étriqué, en brave homme de peu.

Il aimait cultiver son jardin, potager, il va sans dire... Et comme il était intelligent, de Voltaire il n'avait cure !

Ce petit bout de terrain acquis de hautes privations et que longeait un ruisseau cristallin, constituait l’essentiel de son bonheur. Il y soignait de mille et amicales attentions, carottes, poireaux, haricots et autres vertes salades... N’ayant charge d’aucune famille, il y passait le plus clair de son temps, pour tout dire chaque fois qu'il était de loisir, bêchant et jardinant avec, parfois, à la lèvre un doux chant, exactement comme dans la chanson du poète.

Quand les plantes arrosées et binées comme il se doit ne réclamaient pas de soins particuliers, Pan Żurek installait un petit fauteuil pliant sur les berges du ruisseau, et là, sous les frondaisons des saules et des frênes où dansaient des rayons de soleil, il taquinait le goujon.

Le silure exactement. Autrement dit, le poisson-chat.

Il avait aussi, comme tout bon jardinier-menuisier qui se respecte, construit entre les plates-bandes une jolie petite cabane de bois. S’il y remisait bien entendu ses outils de jardinage et tout son attirail de pêche, il l’avait en outre sommairement meublée d’une table, de quelques chaises, d'étagères approximatives, d’un buffet et d’un placard.

A la belle saison, quand s’attardaient les jours sur les vallons de la rase campagne, il prenait là ses repas, dans le silence solitaire et joyeux des longues soirées.

Le placard et le buffet recelaient donc de la vaisselle rudimentaire et de bien jolies victuailles, telles que des pâtés en croûte, des saucissons, des harengs à l'huile d'olive, des fromages, des fruits secs, de la bière et de la vodka. Pour faire couler tout ça, comme on dit plaisamment chez nous.

Or, à la belle saison justement, chaque fois que Pan Żurek rejoignait son petit paradis, il trouvait la porte de sa cabane immanquablement fracturée, les vis de la serrure torturées par un pied de biche rageur et, sur la petite table, les reliefs éparpillés d’un repas clandestinement pris.

Il enrageait. Il grommelait. Il pestait. Tous les jours il gaspillait un temps précieux à réparer les dégâts, ajustant à chaque fois une nouvelle serrure, plus forte, plus sûre.

Las ! Las ! Las ! Les visiteurs indélicats ne désarmaient pas et s’armant sans doute, eux aussi, d’outils de plus en plus costauds, continuaient à saccager son bien et à se sustenter sans vergogne de ses provisions.

De guerre lasse, Pan Żurek eut alors une idée lumineuse. Plutôt que de sonner enfin les gendarmes, comme l'eût sans doute fait n'importe lequel intellectuel du commun, il placarda sur la porte cent fois torturée un écriteau qui disait sans ambages :

Messieurs les voleurs, la clef est sous la grosse pierre, au pied du vieux pommier, face aux rangs de carottes. Mangez et buvez tout votre saoul mais, de grâce, ne fracassez plus ma cabane !

Et c’est sans grande surprise et avec grande joie qu’il découvrit le lendemain que sa porte était enfin restée intacte sur ses gonds, que la serrure était en bonne santé et n’avait pas eu à souffrir de la nuit. Un mot laissé sur la table lui savait même gré de sa sollicitude :

Merci beaucoup. Nous avons fait comme vous l’aviez proposé et avons remis la clef sous sa pierre. Mais il n’y a plus de pain ! Pouvez-vous en ramener pour demain ?

Ainsi le propriétaire et les voleurs trouvèrent-ils, sans pour autant en appeler aux sévères et coûteux arbitrages des chats fourrés, un modus vivendi sympathique et continuèrent-ils, chacun à leur guise, l’un ses rêveries bucoliques au jardin des Hespérides, les autres leur vagabondage interdit sous les étoiles .

Ah, société prétentieuse, que n’as-tu jamais déniché dans tes diverses inspirations, la saine intelligence de tes gens les plus simples !

15:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.02.2017

Solitudes d'abord

Au-dessus, l'azur n'existe plus. Il est rêve incertain. L'azur est translucide, bleu et rose, mais bleu et rose diaphanes, tel un tissu onirique, telle une pensée inachevée et qui lutterait avec du néant.

Mes yeux ont faim d'un monde nouveau ; yeux qui ont froid, qui s'accrochent plus loin, qui ont déjà vu cette colère de la mort et cette inquiétude des horizons glacés.

Voir plus loin que la glace des horizons. C'est là le problème de tous les hommes rédigé en une allégorie.

Qu'est-ce là bas sur le coin des champs qui s'émeut ? Mais qu'est-ce donc ? Me le direz-vous enfin ? Un mirage humain ?

Oui, ça doit être un mirage humain. C'est assez sombre et vague pour être un mirage humain. C'est toujours sombre, les mirages humains. C'est toujours nu aussi, avec un sexe de deux façons, mais aux balbutiements universels tendus vers un absolu dérisoire.

Les yeux verront. C'est leur savoir de voir... Et le mirage n'était que fumée de charbon. Des hommes brandissent au bout de leurs faisceaux incandescents des boulets rouges pour réchauffer l'azur, faire reculer un peu les spectres qui hantent leur avenir transi. Des spectres humanistes que seul le feu peut renvoyer aux territoires des ombres. Les humanistes sont les premiers adversaires des hommes nus. Ils ne bredouillent qu'aux chaudes saisons. Ils bredouillent de l'insignifiance, de la gratuité.

Les humanistes sont les amis des hommes quand nul n'a besoin de leur humanité.

Les autres, les hommes seuls et debout, soufflent sur l'azur et le font translucide.

Marcher.

Enjamber les glaces et les neiges, ne pas tomber surtout car ce serait la fin et vaincre la forêt. C'est dans ses entrailles touffues que rôdent la vraie mort et ses séductions malignes. La forêt est un temple où les ténèbres sont autels. La plainte de la plaine sous les pas gelés, solidifiés par des couteaux tombés du ciel, ne pas l'écouter.

Contourner la forêt.

Je suis certain d'avoir entendu la lune frigorifiée comme une épée qui se balançait au dessus de ma tête.

14:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.02.2017

Vous vivez

Vous vivez...

Vous vivez...

Couché tôt, levé de même, et le vent qui cogne à vos volets où fouaille aussi la neige.

Comme tous les vents du monde, comme toutes les neiges du monde à tous les volets du monde.

Vous vivez donc convenu.

Il fait froid au dehors et nuit. Vous n’avez plus de pays dans tout ce noir agité.

Mais vous vivez…

Qu’avez-vous à faire d’un pays alors que le destin vient à peine de menacer de vous expulser de la surface de la terre ?

Vous vivez derrière cette peur qui tarde à s’éloigner ; vous vivez dans l‘hiver qui n’en finit pas de courir derrière un improbable printemps.

Vous vivez l’espoir de vivre après avoir traversé l’épouvante de mourir.

Tout le reste, aujourd’hui, vous semble bien dérisoire !

Vous sentez bien monter encore en vous, comme avant, vos vieilles colères contre les abjectes publicités politiques, mais ça passe très vite.

Ça ne vous tord plus le verbe dans tous les sens comme autrefois.

Vous en souririez presque, tellement c’est transparent à force d'être confus.

Pas concerné. Pas le temps.

Car qu’avez-vous à faire d’un monde, qu’il soit à gauche, à droite, au milieu, à l’envers ou à l‘endroit, pour les pauvres ou les riches, pour les salopards ou pour les cœurs purs ?

Ce que vous souhaitez, vous, maintenant, c’est continuer à voir, à entendre, à sentir, à marcher, à aimer et à faire des projets qui ne verront jamais le jour.

Quelle que soit la couleur du monde.

Vous êtes tellement joyeux de vivre encore que vous voilà à l’écart complet !

La joie est toujours à l’écart. C’est ça qu’ils ne pourront jamais avouer les voyous qui s’accrochent à leurs ambitions minables.

Au nom du peuple ! dit l’autre… Quelle horreur !

Au nom de quoi ? Le peuple n’a toujours été qu’un abominable crétin. Un âne bâté. Parler en son nom, c’est braire la bouche pleine… de foin.

Mais au moins, elle, elle ose le dire. Tous ses concurrents en sont aux mêmes âneries.

Au nom du néant benêt.

Ça vous fait froid dans le dos…

Vous, vous attendez la grive litorne sur le rameau encore gelé d’un matin de mars, le merle, le passereau, la cigogne et la première violette tremblant sur le froid d’un talus.

Voilà qui s’appelle attendre quelque chose !

Au nom de rien, sinon de vous sous les étoiles dansantes… Autant dire au nom de Tout.

Et il vous souvient : celui qui vous a sauvé la vie d’un savant coup de bistouri au laser vous a dit, souriant, en penchant légèrement la tête de côté : maintenant, il faut vivre normalement.

Parce qu’il savait, le brave homme, de quel anormal il vous avait tiré, sans doute.

Et c’est ce normalement que vous appelez de tous vos vœux, la tête encore blessée par le souffle du cauchemar.

16:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.02.2017

La vague et vos naufrages

Votre port d’attache s’est éloigné le long des brumes improbables.

Votre port d’attache s’est éloigné le long des brumes improbables.

Jamais vous n’auriez imaginé qu’il puisse à ce point disparaître, jusqu’à n’être plus qu’un balbutiement de l’horizon. Vous vouliez simplement longer la côte, ne pas le quitter des yeux, voir encore la fumée de ses toits et sentir le vent de ses ruelles.

Mais la vague du temps qui passe vous a poussé vers le large.

Vraiment ? Le temps qui passe ? Oui, mais aussi et surtout de fausses cartes. De fausses boussoles et de faux sémaphores. Ou du moins des signaux que vous n’avez pas su lire. Trop penché sur la houle que vous étiez.

Du port d’attache, vous n’avez dès lors conservé que la langue et la musique. C’est là son indélébile empreinte. Ce n’est donc plus exactement un port et personne ne vous y attend plus. Aucun vent, fût-il contraire, ne se propose de vous y faire entrer.

Pas même la mort.

Et vous jetez vos messages à destination de vous ne savez même plus qui. Vous les jetez au souffle qui rase les flots. Vous les jetez pour la beauté du geste, pour l’allégorie que recèlent les mots éparpillés du désordre. D’autant plus vaine, que vous êtes vous-même surpris, et peut-être même triste, de n’être point en détresse.

Sauf quand vous appelle la rumeur de la mort

L’attache, c’est peut-être dès lors où l’on jette l’ancre. Et il y a sans doute autant de ports d’attache que de points sur la mer capables de supporter le poids d’une barque.

Vous êtes libre, monsieur. Mais c’est une liberté qui vous enchaîne : l’homme qui a un port d’attache est encore libre, lui, de rompre les amarres. Même s’il ne les rompt pratiquement jamais. La plupart du temps il n’a pas la force de lever le bras et de trancher les cordages. C'est un geste qu'il a désappris. Il craint trop de devenir ainsi son propre capitaine et que pèse soudain sur ses épaules la lourde responsabilité de choisir un cap. Si vous ne tenez jamais la barre, jamais vous n'aurez à répondre d'un naufrage ! Cela ne tombe-t-il pas sous le sens ?

N’empêche, prisonnier de ses velléités, l'homme peut penser et écrire en termes de "possible." Il peut être un artiste. Et sentir sur son dos la caresse des félicitations d'autres prisonniers.

Quitter les conforts ouatés de l'habitude : c’est là un des plus grands délices du voyage mais c’est un délice qui vous est presque interdit.

Même à passer de l’autre côté de la machine ronde, vous ne découvririez pas autre chose que ce que vous savez voir, des miroirs.

Les miroirs n’aiment pas qu’on leur dise qu’ils sont des miroirs. Vous le savez bien. Ils aiment à faire croire que l’image qu’ils renvoient n’est pas un reflet soumis à une présence, mais une réalité autrement. Renversée.

Et ils ont raison.