05.05.2011

Stéphane Beau sur L'exil des mots

VINCENT

Tu avais un sacré « pet au casque », comme on dit familièrement, mon cher Vincent. Tu étais même parfois sérieusement inquiétant avec tes yeux fous et ton sourire figé. Je me souviens de cette fois où, avec deux infirmiers et un médecin de garde, nous étions venus chez toi pour te faire hospitaliser d’office. Tu voyais des lézards qui couraient sur les murs de ta cuisine. Tu nous les montrais du doigt : « là, mais si, là, regardez, il se sauve ! » Tu hurlais et tu étais tellement persuasif qu’involontairement nous retournions la tête pour regarder où tu nous indiquais. Tu ne voulais pas être hospitalisé car les « aliens » te recherchaient pour te voler le « grand secret français »… Quel cirque dans ton crâne ! Les lézards n’existaient pas, mais ta terreur était bien réelle. Et elle faisait mal.

Je me souviens aussi de cette fois où je devais t’accompagner chez le juge. Tu m’avais fait une scène : tu refusais d’y aller sans ton chien, un brave bâtard au regard doux. J’avais résisté mais tu n’en démordais pas, alors j’avais cédé. Je nous revois entrant dans le bureau du juge, une femme d’une quarantaine d’année, vêtue d’un tailleur gris clair. Elle nous avait toisés d’un œil sévère. Elle t’avait regardé, puis elle avait tourné la tête vers ton chien. Et quand elle avait lu tout l’amour qu’il y avait dans le regard qu’il posait sur toi, elle avait compris, peut-être, que jamais tes frères humains n’auraient à ton égard autant de bonté. Elle avait souri et nous avait invités à nous asseoir.

Tu avais 24 ans et ton avenir, jalonné d’innombrables séjours en psychiatrie, était déjà tout tracé…

Je ne t’oublie pas.

Stéphane

08:41 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.05.2011

Nouvelle

Cette nouvelle n'a pas été écrite pour le recueil Le Théâtre des choses, à paraître fin juin chez Antidata.

Elle a été écrite comme ça. Un clin d'œil au Front russe de Jean-Claude Lalumière, peut-être. En tout cas, toute ressemblance avec des personnnages existant ou ayant existé ne serait évidemment que pure et malencontreuse coïncidence, parce que c'est comme ça qu'on dit toujours.

UNE METAPHORE

On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?

On dit qu’un écrivain devrait toujours se promener avec un petit carnet dans ses poches pour y consigner des impressions fugitives, des situations impromptues, croquer en quelques mots la silhouette d’un personnage insolite, fixer l’ambiance particulière d’une rue ou d’un bistro, noter la lumière particulière d’un paysage, que sais-je encore ?

On le dit de l’écrivain mais on devrait le dire aussi du hâbleur, quoique pour de tout autres raisons. Le danger le guette en effet de se faire repérer dans des utilisations différentes de ses mêmes forfanteries. Tel est le conseil que je donnai en tout cas un jour à un de mes nombreux chefs de service, qui n’était pas écrivain pour deux sous, du temps où je m’étais fourvoyé dans une administration décentralisée, aux multiples compétences.

Mais comment m’étais-je donc retrouvé petit soldat dans cette armée de généraux ? Commençons par là si vous le voulez bien; juste pour dire que, y étant entré par erreur, je ne pouvais en sortir que par une porte dérobée et en m’essuyant le front comme quand on l’a échappée belle après avoir encouru un sérieux danger.

J’avais préalablement été un peu tout et rien, étudiant, chômeur, promeneur, ouvrier, délinquant plus ou moins actif et, en dernier lieu, bûcheron. Ce fut donc absolument éreinté, les mains abîmées par les intempéries et le contact rugueux du bois, las aussi de fuir les petits papiers blancs, puis roses, puis bleus, d’huissiers sempiternellement lancés à mes trousses pour me soutirer des arriérés de cotisations, des retards de TVA, des échéances d’impôts et autres persécutions légales, que je décidai un beau jour de déposer mes armes sur un bureau de la Chambre de commerce en y signant, dépité, la cessation de mon activité de bûcheron-négociant en bois, entamée quelque dix ans plus tôt.

Fin d’une complicité que j’avais imaginée possible entre une espèce de rousseauisme nigaud, la nature, les p’tits oiseaux, l’air pur et les matins clairets, et un gagne-pain. La faim, c’est bien vrai, fait sortir le loup du bois et je quittai donc l’ombre des allées forestières, des chemins creux et des parcelles boisées en laissant accrochées dans les branches, tels les oripeaux de la défaite, mes dernières illusions d’un travail librement choisi, non salarié et en dehors du convenu social.

Libre, les bras ballants, le nez en l’air, je réfléchis ainsi quelque temps sur la direction à prendre. Réfléchir, c’est bien beau, mais réfléchir à quoi au juste ? Je ne savais pratiquement rien faire, je n’avais jamais appris le moindre métier et il était désormais bien tard pour m’aventurer dans une vie de larron capable de m’assurer la survie : j’étais donc mûr pour tenter de me mettre au vert dans une administration quelconque. Ce que je fis, au grand amusement de mes amis les plus chers. Je passai outre leur gouaillerie, j’étais fourbu, je vous l’ai dit, et j’avais grand besoin de me reposer sur des lauriers putatifs pendant que bouillerait quand même sur mon maigre feu un semblant de marmite.

Je fis donc une dictée, un extrait de Madame Bovary. On me demanda ensuite d’expliquer l’expression faire le philosophe à propos de Bovary-père préconisant pour l’éducation de son fils qu’on le laissât courir nu dans la nature, puis je calculai deux ou trois pourcentages d’une somme empruntée par un quidam, je dégageai le capital, et le coût total du crédit, - ça j’avais appris à le faire à mes dépens -, je répondis enfin avec bonheur à quelques questions de droit - ça aussi, j’avais appris sur le tas car il n’y a pas plus fin juriste qu’un gars qui a longtemps cherché à vivre en contournant les lois -, et hop, je vis comme par miracle s’ouvrir devant moi les portes confortablement capitonnées d’un emploi de fonctionnaire.

Moi qui venais de traîner mes bottes par des chemins fangeux et qui avais besogné dur à soulever des bûches, scier des troncs et entasser des branches, je me retrouvai soudain au paradis quand on m’installa, au quatrième étage d’un immeuble massif, dans un bureau propret et bien chauffé, en compagnie de deux autres bonhommes. Seule ombre au tableau cependant : les fenêtres donnaient en surplomb sur les toits et le chemin de ronde de la prison de la ville. Je ne vis pas cela d’un très bon œil et me surpris à penser que ça n’était pas forcément de bon augure pour la suite des événements. Décidément, ma vie n’arrêtait pas de tourner autour de ces satanés lieux de pénitence, même dans ses résolutions les plus sages et les plus honnêtes.

Je passe sur mes débuts assez cocasses dans un service où il n’y avait pas grand-chose à faire, sinon se montrer poli avec tout le monde, ne jamais avoir l’air de bayer aux corneilles et toujours faire semblant de griffonner de la quelconque paperasse ou d’être absorbé par un écran d’ordinateur.

Je ne puis cependant faire l’économie d’un mot sur ce petit monde découvert derrière les portes de bureau, petit monde souterrain, replié sur lui-même, hors des réalités extérieures, prétentieux, affable avec la hiérarchie, méprisant avec la piétaille du dessous, car on a croit toujours avoir quelqu’un en-dessous de soi en ces lieux où le grade tient lieu de lettres de noblesse, ne serait-ce que la femme de ménage ou, à l’époque, un Contrat Emploi Solidarité. Petit monde aussi ignorant de tout, de la littérature, des arts, de l’engagement personnel, mais expert en tout ce qui ne sert à rien, comme par exemple savoir présenter un budget clair avec des recettes, des dépenses et des tendances, en trois couleurs et sous Power point animé, bien sûr.

En gros, on eût dit un monde inventé par Molière. En dehors des femmes savantes, toute l’œuvre du maître à peu près était en effet représentée ici, des malades et des cocus imaginaires, des précieuses ridicules, des misanthropes, des tartufes, des bourgeois gentilshommes, des étourdis et des fâcheux. Un vrai panel de farces plus ou moins burlesques. J’en eus souvent le souffle coupé.

Ce que j’ai vraiment mal vécu en ces territoires étranges - exception faite pour une vingtaine d’individus sympathiques enlisés là sur un faux-pas de jeunesse- c’est la malveillance. Malveillance à l’égard du joyeux, du différent, de l’original, du décontracté. Malveillance aussi envers le chômeur, l’alcoolique, le décadent, le Rmiste, le SDF, alors que la plupart de ces gens-là, incapables de voler de leurs propres ailes ailleurs qu’à l’intérieur de leurs murs, y avaient, pour les trois-quarts, trouvé refuge par le biais d’un misérable piston d’une vague connaissance, d’un cousin du cousin au beau-frère d’un quelconque hobereau de village. Sans quoi, ils auraient été assurément de ces traîne-savates qu’ils méprisaient avec tant de zèle. En fait, c’est une image refoulée d’eux-mêmes, une sorte de destin auquel ils avaient échappé de justesse, qu’ils vilipendaient chez l’exclu.

Un dernier mot avant de cesser ces vaines diatribes et d’en venir à mon hâbleur sans carnet, pour dire aussi que, aspirés par les rouages puissants, bien huilés, lents et silencieux de la machine administrative, tous ces inoffensifs gredins étaient devenus d’incorrigibles fainéants et, comme tous les fainéants qui n’assument pas leur fainéantise, ils voyaient du laxisme et de la paresse chez tout ce qui n’était pas eux.

Sur la foi d’une plume qu’on jugea en hauts lieux originale et alerte dans les quelques rédactions administratives que j’avais été amené à commettre, je fus cependant nommé rédacteur en chef du journal interne, une publication destinée à promouvoir la grandeur des compétences, des actions et des projets de l’établissement. Un outil de management et de culture d’entreprise pour développer le sentiment d'appartenance, ne cessait de me claironner dans les oreilles mon chef en se balançant sur sa branche, une branche intermédiaire de l’organigramme mais si élevée pour sa cervelle de moineau, qu’on eût dit qu’il était pris de vertiges permanents.

Moi qui n’avais eu à manager jusqu’alors que ma famélique entreprise forestière et gérer mes déficits récurrents avec le banquier, j’aurais bien voulu qu’on m’expliquât en quoi mes élucubrations sur ce satané journal pouvaient servir les autorités et, surtout, donner à tout ce petit peuple piaulant et caquetant, le sentiment d’appartenir à une respectable et gigantesque volière.

On organisa donc force réunions autour de la notion de communication interne. Des flèches multicolores se mirent à voler dans tous les sens sur un tableau, du haut vers le bas, décisions des dieux de l’Olympe, puis du bas vers le haut, remontée des infos vers l’Olympe, puis transversalement, dans les deux sens, ces flèches-là devant faire tomber les cloisons, résoudre les conflits d’intérêts, libérer les rétentions d’informations et mettre de sérieux bémols aux mesquineries dues, un peu partout sur l’organigramme, à l’exercice du petit pouvoir.

Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des mille cinq-cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé.

Ite missa est.

Mais encore, hasardai-je ? Car si une mission d’une telle noblesse et d’une telle grandeur m’était pour partie dévolue - faire comprendre à tout le monde pourquoi il travaillait et à quoi - la condition sine qua non pour la mener à bien, était que je comprenne moi-même ce que je faisais.

On ricana, goguenard et bonhomme. Rire supérieur de la hiérarchie qui sait et qui du même coup se trouve légitimée par l‘impéritie intellectuelle de son subordonné. Pour un peu on m’aurait tapé sur l’épaule et remercié de faire montre de tant d’ingénuité.

D’abord, bannir le mot travail de mon langage. Ici, on ne travaillait pas, on œuvrait. Bien. Enfin quelque chose qui me plaisait, on prenait soin des mots, quoique je n’aie jamais vu personne dans tous ces bureaux et ces couloirs où dégoulinait une lumière jaunâtre, qui eût un tant soit peu l’air d’un artiste penché sur son œuvre. Mais passons. On œuvrait à un projet commun, grandiose, énorme, celui du confort des contribuables, qu’il était d’ailleurs préférable d’appeler des clients, par qui nous étions payés et, in fine, donc, pour la réélection des élus qui présidaient aux destinées de notre collectivité.

Voilà qui ne me plaisait pas du tout. Je me vis aussitôt dans la peau d’un vil collaborateur mais je repris aussitôt mes esprits et retrouvai tout mon amour-propre en recadrant tout ça comme ça devait l’être, rubrique blabla.

Mais pour faire comprendre sa fiche de poste à un abruti tel que moi, rien de tel qu’une bonne métaphore, n’est-ce pas ?

Ecoutez donc un peu, me dit-on, tout sourire et en se balançant de suffisance sur un large fauteuil. Hier soir, je lisais justement un article dans Le Mensuel du territorial à propos de la communication. On prenait l’exemple d’un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creusait un trou avec une pioche et à qui on n’avait pas dit pourquoi ce trou. Un promeneur venant à passer par là lui demandait ce qu’il faisait. Ah, qu’il geignait le bougre, je besogne, je besogne. J’en bave, j’en ai marre, c’est dur, c’est éreintant. Chienne de vie !

Puis on prenait un autre gars du même tonneau et qui creusait aussi un trou, mais à qui l’on avait préalablement expliqué que c’étaient les premières fondations d’une cathédrale, d’une magnifique cathédrale, qu’il creusait là. A la question du promeneur, le type se relevait, essuyait son front en sueur, se tâtait les reins et s’exclamait, un sourire radieux illuminant tout son visage : mais comment ? Vous ne savez donc pas ? J’œuvre aux fondations d'une prochaine et gigantesque cathédrale, monsieur !

Voilà, avez-vous compris maintenant ?

Oui, j’avais compris.

Seulement, quoique m’évertuant au cours des quelques années qui suivirent à écrire aux endormis qui constituaient mon public qu’ils étaient en train d’élever un monument considérable à la gloire de je ne sais quoi, qu’ils participaient à une œuvre collectif dont tout le peuple contribuable était fier, je ne vis jamais s’allumer dans leur regard l’éclair joyeux du créateur. En fait de trous, ils creusaient chacun le leur, juste aux dimensions de leur fessier, pour s’y caler confortablement et voir ainsi passer l’inutilité des choses.

J’abandonnai très vite l’inexprimable challenge, moi-même me sentant de plus en plus solitaire et schizophrène dans cet univers à l’envers de la vie. Je pris le parti de la désinvolture. Je finis même par passer plus de temps au bistro du coin que dans mon bureau. C’était ma manière à moi de ne pas rompre tout à fait avec la rue, les vivants, les désespérés, les enjoués, les rêveurs à l’élocution pâteuse et tous les désœuvrés qui, sachant bien qu’ils l’étaient, n’avaient cure de le dissimuler.

Quelques semaines seulement avant que je ne rende mon tablier, survint cependant l’anecdote bis du prolétaire bâtisseur de cathédrale. Je ne saurais dire le sujet de cette énième réunion dont étaient parsemés les jours, les semaines et les mois, toutes plus laborieuses les unes que les autres. Ce dont je me souviens très bien, c’est qu’un type demanda au chef de service si…ah, j’y suis, c’était à propos des horaires à la carte qu’on venait d’installer et le gars, sans doute inquiet que de plus futés que lui trouvent sans lui une combine pour détourner les pointages, demandait si on avait mis en place des moyens de contrôle sérieux, service par service. Un truc magnanime dans ce goût-là. En tout cas un truc qui n’avait absolument rien à voir avec le confort du contribuable et l’érection d’un grand monument.

Le chef sourit benoîtement et fit d’abord une assez longue introduction morale, du style, nous sommes des adultes, nous sommes des gens responsables, nous ne sommes plus des lycéens, avant de s’interrompre brusquement, de faire semblant de se souvenir de quelque chose de précis et d’annoncer, que, tenez, hier soir justement, il lisait un article sur les horaires variables dans Le Mensuel du territorial et qu’on y disait que des gens motivés dans leur travail ne cherchaient jamais à truander des horaires, parce que, par exemple, prenez un ouvrier, un gars de rien, un miséreux, qui creuse un trou et qui…Et ainsi de suite jusqu’au creuseur enjoué.

Cette fois-ci, ma soupape de sécurité trop longtemps mise à contribution n’y tint pas, se grippa soudain et lâcha la bonde. J’éclatai de rire, semant le trouble et la confusion dans la petite assemblée. On s’offusqua, on remua énergiquement la tête en signe d’une vive désapprobation et on murmura que j’avais sans doute encore bu et que c’était honteux à la fin ! Excédé par leurs clabauderies et leurs jérémiades, c’est donc à cet endroit que je conseillai gentiment au maître de la séance de noter sur un petit carnet ses brillantes métaphores, car ça lui éviterait de raconter les mêmes balourdises à trois ans d’écart et sur des sujets complètement différents.

Ou alors, rajoutai-je, c‘est qu’il lisait depuis des années et tous les soirs le même numéro du Mensuel du territorial. Ce qui était quand même fort inquiétant.

Aucune suite disciplinaire n’eut le temps d’être donnée à mon insolence. Je pris la clef des champs quelques semaines plus tard, abandonnant tous ces gens à leur cercueil matelassé de certitudes. Mais j’étais au bord de l’asphyxie, il me fallait de l’air, tant d’air que je courus, courus à en perdre haleine jusqu’à l’autre bout de l’Europe, d’où aujourd’hui je me souviens, sans colère ni rancune. Avec un certain amusement, même.

Car le monde est fait de mondes juxtaposés, parfaitement étanches, sans passerelle de l’un à l’autre. C’est ainsi. J’avais simplement franchi un mur pour pénétrer un territoire qui n’était pas le mien.

L’intrus c’était moi et le pénible quiproquo était de mon seul fait.

Mais j’ai toujours depuis lors un crayon dans la poche de mon veston.

Du papier rarement.

11:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.05.2011

Réformes spectaculaires de la grammaire et du vocabulaire

1 –VERBES

1 –VERBES

- Les verbes d’Etat sont : surveiller, mentir, voler, camoufler, falsifier.

- Tous les verbes d’action sont intransitifs.

2 – SUJETS

- Les attributs du sujet sont exclusivement réservés à la conservation de l’espèce.

- Les sujets sont tous des relatifs.

- Leurs antécédents sont sérieusement examinés avant introduction de toute proposition.

- L’inversion du sujet est fortement encouragée.

3 – PROPOSITIONS

- Les propositions sont toutes des subordonnées.

- Les propositions principales sont prohibées.

- L’analyse logique est supprimée.

4 – LES COMPLEMENTS

- Le complément d’objet direct est soumis à tergiversation préalable.

- Les compléments circonstanciels doivent être pleinement circonstanciés.

5 – LES PARTICIPES

- Le participe passé ne s’accorde avec son complément d’objet direct placé avant, qu’à la condition expresse de ne pas contredire le présent.

- Il est déconseillé de participer au présent.

6 - LES AUXILIAIRES

- Les auxiliaires de conjugaison deviennent : se taire, acquiescer, gagner, travailler, paraître.

- L’auxiliaire avoir ne s’emploie plus qu’accolé aux substantifs « travail et argent » et se conjugue le plus souvent au futur compliqué.

- L’auxiliaire être est remplacé par « avoir l’air de », beaucoup plus précis.

7 – LES MODES ET LES TEMPS

- L’impératif est le mode du législateur.

- Le conditionnel est forcément le mode des pauvres.

-Le lâche subjonctif du doute et de la probabilité est incorrect.

- L’indicatif ne conjugue plus rien.

- Le présent est décomposé.

- Le futur est réservé aux loups garous

8 - GENRE ET NOMBRE

- Tout ce qui est singulier est à employer avec précaution.

- Le masculin l’emporte toujours sur le féminin, même et surtout en cas de désaccord.

- Certains mots avaient mauvais genre. Il passe carrément au neutre : critique, pensée, enthousiasme, désir, etc. …

09:01 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.05.2011

Nouvelle

Seconde nouvelle ayant échoué à son examen de passage dans le recueil Le Théâtre des choses, à paraître en juin à l'enseigne d'Antidata.

Je ne la relis ni ne la remanie, laissant aux lecteurs de l'Exil des mots un texte brut de décoffrage, toujours dans le même esprit qu'ici.

L’ENTERREMENT

Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.

Petite bourgade pelotonnée aux lisières du Marais poitevin, La Ceriseraie présentait cette singularité par rapport à la plupart des villages de la campagne française, de ne pas avoir son église plantée en son beau milieu, avec une place, des tilleuls ou des platanes, des maisons agglutinées tout autour et des commerces florissants sous son aile protectrice.

De lointains bâtisseurs avaient dû considérer qu’une église digne de ce nom, ça ne devait pas être mêlé au quotidien des ouailles, que ça ne devait pas être mitoyen d’une épicerie, d’un café, d’une mairie, d’un marchand de chaussures, que le parvis ombragé et recouvert d’une fine couche de sable blanc n’était pas destiné à devenir le terrain de prédilection des joueurs de pétanque, mais que ça devait se tenir à l’écart de la vulgarité des préoccupations d’ici-bas, se montrer digne, respectable, hiératique même.

Aussi, pour accéder à cette église, fallait-il sortir du bourg par la rue principale et gravir bientôt un faible mamelon en empruntant une petite route fraîchement goudronnée, souvent maculée de bouses verdâtres, toute droite et qui, sitôt passé le point culminant de ce maigre relief, juste devant l’église, redescendait en de nonchalants méandres jusqu’à la forêt de Benon, chère à Rabelais.

Le saint édifice, élevé en grosses pierres taillées, jaunâtres, qu’enlaçaient par endroits le lierre et la viorne, surplombait ainsi le village et semblait de loin veiller à la bonne moralité des citoyens.

Peut-être même étaient-ils allés jusqu’à penser, les bâtisseurs avisés d’antan, que si on voulait se tourner un tant soit peu vers l’église – ne serait-ce que pour y lire l’orientation des vents qu’indiquait un coq au jabot avantageusement bombé– on serait obligé de se tordre le cou pour regarder très haut vers le royaume des cieux, dans la bonne direction, donc.

Créer une manière de réflexe, en quelque sorte.

Et tant qu’à isoler les abstractions spirituelles du tangible commun, on avait aussi construit là-haut le presbytère, qu’on avait accolé au côté sud du monument. Pour que le tout soit enfin à l’unisson, on avait également choisi d’établir sur ce tertre herbeux l’enclos des repos éternels.

Ce bel et digne ensemble était résolument tourné vers l’ouest et le proche océan. Il était ainsi battu par le grand vent des équinoxes, fouaillé par les brumes de novembre, mais aussi offert aux rayons incandescents des solstices de l’été, sans une once d’ombre pour le venir rafraîchir. Il régnait de fait sur ce modeste monticule une atmosphère de grave et lourde solitude. Trop grave peut-être. Si grave que les gens depuis longtemps ne prenaient plus guère la peine de le gravir pour les offices ordinaires du dimanche. Ils y consentaient encore, quoiqu’en automobile seulement, pour les grandes représentations de la liturgie, Noël, les Rameaux et les Pâques.

Cette lente érosion de la foi avait donc contraint la hiérarchie ecclésiastique à une bien prosaïque compression de personnel. Un seul curé présidait désormais au salut des âmes dispersées aux quatre coins des deux ou trois paroisses alentour et il avait été logé ailleurs, au centre de tout ça sans doute, sur Courçon d’Aunis peut-être, dans un souci évident — et bien de ce monde — de réduction des frais de déplacement, de sorte que le presbytère était inhabité depuis déjà une bonne décennie.

Ses volets de bois de chêne, épais, noirs d’intempéries, frappaient avec furie contre les murs et se disloquaient sous les coups de boutoir des vents, le jardinet était la proie des ronces et de la vermine, son allée avait été engloutie par les halliers, la clôture en était toute de guingois, effondrée par endroits, ce qui ajoutait encore à la mélancolie désolante, un peu mystérieuse, des lieux.

Il n’y avait plus guère que pour les enterrements qu’on daignait encore grimper à pied jusqu’au sommet de l’insignifiant relief, qu’on y accompagne un défunt qui passerait par l’autel ou un qui serait directement conduit en sa dernière demeure sans les lénifiantes fioritures de l’espérance. Une petite assemblée se regroupait alors en bas et y attendait la voiture funéraire, l’hiver en tapant du pied, en se frottant les mains et en soufflant dessus, l’été en cherchant l’ombre des noyers plantés au bord de la route ou celle des grands murs de la dernière ferme du bourg.

Un bref coup d’œil jeté sur ces hommes et ces femmes aurait pu d’ailleurs déterminer avec assez de justesse si le mort qu’on se proposait de suivre là-haut était bien à sa place de mort, dans le cours normal des choses, où s’il s’agissait d’une anomalie, d’une injustice et d’un drame.

Sans pour autant aller jusqu’à la désinvolture, si le groupe semblait décontracté et désordonné, si on y bavardait à son aise, si un ou une s’en détachait un peu pour appeler ou répondre sur son portable, si les hommes avaient les mains dans leurs poches et fumaient des cigarettes, si les femmes portaient des foulards qui n’étaient pas forcément d’une sombre couleur, alors on était, à n’en pas douter, à un rendez-vous prévisible, inéluctable et sans surprise. On enterrait aujourd’hui un ou une qui avait fait son temps.

Presque une formalité.

Si, au contraire, le groupe était absolument muet et compact, si les yeux étaient rougis, si on avait pris ses habits les plus noirs et si on baissait légèrement la tête, les mains croisées derrière le dos, immobiles, alors c’est que la Faucheuse avait frappé dans le désordre, à l’aveuglette, et que celui ou celle qu’on attendait là n’aurait jamais dû y venir de sitôt.

La mort reprenant alors tout son sens, qui est celui d’être un grand malheur, la tristesse et l’effroi imprégnaient les visages et enveloppaient les cœurs d’une austère compassion.

Dans les deux cas cependant, après avoir vu et entendu les lourdes mottes de glaise heurter le bois du cercueil, on redescendait toujours la colline par petits groupes de trois ou quatre, avec la mine fort triste et en hochant la tête de consternation impuissante. On commentait, toujours avec les mêmes mots, la fatalité et que tout ça, hélas, serait le lot de chacun, que c’était inévitable, notre tour viendrait, qu’il valait mieux ne pas trop y penser, mais que quand même c’était bien affligeant de s’en aller comme ça sous les ténèbres de la terre, et sans que personne ne sache vraiment où, et que ce « plus jamais » était absolument terrifiant.

On en avait des frissons. On hâtait alors le pas car on n’avait subitement plus qu’une idée en tête : s’engouffrer le plus vite possible au bistro pour y sentir à nouveau palpiter le chaud brouhaha de la vie.

Survint cependant une exception de taille dont tout le monde éprouva bien de la honte après coup et qui fit grand bruit à des kilomètres à la ronde, colportée peut-être par le prêtre au cours de ses différentes pérégrinations de clochers en clochers ou bien par les quelques derniers fidèles de la paroisse, outrés, à juste titre il faut le dire, par l’énormité du scandale.

On était le 28 décembre de l’année 1999.

La nuit précédente, la région avait été littéralement ravagée par un ouragan d’une épouvantable violence, on s’en souvient sans doute. Des toitures s’étaient envolées comme fétus de paille, des cheminées avaient été renversées, des granges s’étaient écroulées, les lignes électriques avaient été arrachées et jetées à terre en un inextricable désordre, celles du téléphone également, et on avait entendu, recroquevillé qu’on était dans les ténèbres en furie, les hauts peupliers des marais qui se fracassaient avec des craquements épouvantables, tels des coups de fusil tirés par-dessus les mugissements de la tempête.

Au petit matin on avait, les bras ballants, la gorge serrée, contemplé le désastre des paysages massacrés, les haies couchées, les fruitiers déracinés, les clôtures éparpillées, les peupleraies rasées, les chênes qui s’étaient répandus en travers des chemins et des routes, disloqués, lamentables, leurs vénérables troncs lacérés de longues et profondes échardes, comme sous la morsure enragée d’un monstre surgi des enfers.

On avait regardé, atterré, les horizons béant aux quatre coins du monde, écartelés, soufflés, pulvérisés par la terrible tourmente. On avait baissé la tête, on avait levé les poings, des yeux s’étaient humectés et on avait même (on n'avait : coquille corrigée par une lectrice), pour les plus désespérés, craché au ciel et insulté la terre.

Puis, le cœur lacéré, on avait retroussé ses manches et on s’était mis à l’ouvrage. Celui-ci tronçonnait, celui-là maçonnait, cet autre déblayait, un autre encore remettait tant bien que mal les tuiles du toit. On s’entraidait, on se prêtait des outils, on allait de chez l’un à chez l’autre, on se hélait, on se demandait conseil et tout ça en tempêtant, en jurant vilainement et en maudissant, bien sûr, le réchauffement climatique, les engins satellitaires, les Américains, l’aménagement imbécile du territoire avec ses autoroutes, ses rocades, ses ponts et, aussi, quoiqu’à voix plus basse, les irrigants de la plaine à maïs qui vidangeaient la terre de son sang, mais parmi lesquels on comptait quelques voisins.

Les femmes vidaient les congélateurs et cuisinaient des quantités effroyables de viandes, de poissons, d’escargots, de légumes, de fruits, car, c’était certain, ce ne serait pas demain la veille qu’on rétablirait l’électricité au vu des poteaux brisés sur les talus, des lignes enchevêtrées sous les ramures effondrées des arbres, et toute cette nourriture, qu’on avait soigneusement entassée pour l’hiver, allait se gâter et n’être bientôt plus bonne que pour la pâtée des chiens !

Vers le milieu de l’après-midi cependant, alors que le soleil vacillait déjà, très bas suspendu à l’horizon d’un ciel malade, bleu livide comme s’il ne s’était pas encore remis de ses épouvantes de la nuit, on se souvint soudain que la vieille Irène Bertholeau, née Soubise, 91 ans, avait paisiblement tiré sa révérence le 26 au soir, dans son lit, et que c’était aujourd’hui qu’on la portait en terre.

Elle avait été une brave et bonne voisine, elle était une ancêtre respectable et respectée, on l’avait toujours connue là, elle était déjà une vieille femme quand on était soi-même encore en culottes courtes et c’était un nouveau pan de la mémoire communale qui s’en allait aujourd’hui vers les ténèbres. Personne ne pouvait décemment, en dépit des circonstances dramatiques qui venaient de lui tomber sur la tête et en dépit de ses urgences, ne pas l’accompagner jusqu’à la tombe.

Les femmes enlevèrent donc leur tablier et abandonnèrent leurs ragoûts, leurs confitures et leurs rôtis, les hommes remisèrent leurs outils, firent taire les tronçonneuses et jetèrent sur les toits endommagés de larges bâches de protection, pour arriver bientôt par petits groupes silencieux, le visage fermé, au pied de la colline.

Pas un mot n’était échangé, les yeux étaient baissés, les poignées de main molles et distraites. Tout le monde avait manifestement la tête ailleurs, qui à sa grange effondrée, qui à son toit éventré, qui à ses arbres fracassés, qui à ses clôtures chambardées.

Le temps pressait. La nuit tomberait très vite et on allait devoir s’éclairer ce soir à la bougie, comme dans les temps reculés. Certains n’auraient même pas de chauffage ! Pour les producteurs de lait, il faudrait apprendre ou réapprendre les gestes antiques de la traite à la main, comme les générations d’un temps innommable ! Tous ces gens de la côte atlantique, en ces jours mémorables, se retrouvaient donc démunis et anxieux, presque handicapés, soudain privés du confort primaire auquel nous nous sommes tous évidemment accoutumés, quoique nous n’y prêtions plus la moindre attention dans le cours de nos vies quotidiennes.

Alors les regards torves guettaient l'arrivée du corbillard, les hommes tapaient du pied et hochaient la tête, nerveux et de fort méchante humeur, les femmes affichaient un visage hermétique, soucieux, et, de temps à autre, s’inquiétaient dans un murmure auprès de leur voisine la plus proche de l’heure qu’il était.

Bref, le trouble était trop profond pour qu’on gardât les extérieurs de la convenance la plus élémentaire. On s’impatientait sans vergogne.

Et ce fut quasiment au pas de course que le maigre cortège se mit bientôt à arpenter la hauteur derrière le cercueil enrubanné, car les employés communaux, eux aussi sans doute pressés de s’en retourner aux réparations domestiques avant la nuit noire, conduisaient la voiture à une allure peu convenable.

Tout ce beau monde s’engouffra donc dans l’église presque en courant, en se brûlant même la politesse, et s’installa en vitesse dans les stalles humides et froides, sitôt que le cercueil eut été déposé devant l’autel.

La distraite assemblée grelottait et de temps en temps levait ses yeux pleins d’angoisse vers une large déchirure du toit — signe que l’ouragan n’avait épargné absolument personne — et par laquelle on apercevait un bout de ciel de plus en plus sombre, tandis que le prêtre, un gros bonhomme tout de blanc vêtu, court sur ses jambes, tant qu’on n’apercevait quasiment que son visage rougeaud et fort sanguin derrière l’autel, psalmodiait et bénissait, un livre énorme, un vieux livre, grand ouvert devant lui. Les hommes et les femmes expédiaient les signes de croix et les prières à haute voix, quelques mécréants intraitables gardaient ostensiblement les bras croisés et, dans cette posture, tambourinaient nerveusement leurs avant-bras du bout de leurs gros doigts. De pieuses et vieilles femmes s’appliquaient néanmoins, d’un timbre haut et clair, à chanter avec le curé.

Et ce fut justement à la chute d’un de ces chants, alors que tout cela paraissait aux gens de plus en plus interminable et de plus en plus lourd, que l’abbé, les bras levés au ciel en direction de l’énorme brèche de la toiture, prononça la phrase par laquelle survint le scandale.

Dieu, prêcha le brave homme — ou Jésus, je ne saurais l’affirmer — est la lumière qui réchauffe les hommes et éclaire leur chemin.

Une voix puissante, railleuse, surgie de la pénombre des derniers rangs et qu’amplifièrent encore les hautes voûtes du sanctuaire, lui fit immédiatement écho et tonna : Hé ben, le f’rait pas mal de v’nir faire un tour à La Ceriseraie dans la soirée, vot’ citoyen, parce que de la chandelle et du feu, y’en ons pu chez nous autres!

Les nerfs des campagnards, mis à rude épreuve depuis vingt-quatre heures, se détendirent alors tels des ressorts trop longtemps retenus prisonniers et libérèrent tout à coup le tumulte incongru de leur énergie.

Tout le monde s’étant retourné vers le plaisantin, l’église ne fut plus soudain qu’un immense éclat de rire. On s’interpellait, on se tapait sur les cuisses, on se donnait de grandes bourrades dans les côtes, on était plié en deux, on avait des hoquets et des soubresauts frénétiques, on était rouge comme des pivoines, on répétait en hurlant à l’envi l’insolente répartie et on avait de grosses larmes de fou rire qui coulaient sur les joues.

Précipitamment descendu de son autel, le curé courait comme un perdu d’un bout à l’autre de la nef, se fâchait, admonestait, agitait les larges manches de sa chasuble, faisait tinter une clochette, bénissait le cercueil au passage, criait, fulminait, enrageait, se signait désespérément, levait en tremblant les yeux au ciel et tâchait (tachait : coquille corrigée par une lectrice) en pure perte de ramener à la raison tous ces gens brusquement pris de folie.

Quelqu’un prétendit même plus tard, beaucoup plus tard, des années plus tard, l’avoir entendu crier des noms étranges, comme Sodome et comme Gomorrhe.

08:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.04.2011

Stéphane Beau sur L'exil des mots

JONATHAN

Tu avais douze ans. Sylvie, ta mère venait juste de mourir, emportée par l’alcool. Je te revois dans l’église, chétif, vouté, caché derrière tes grosses lunettes de myope. Tu ne pleurais pas. Tu regardais tout autour de toi comme si tu te demandais ce que tu faisais là, comme si tu t’ennuyais. Tu l’aimais pourtant, ta maman. Mais tu avais dû souhaiter sa mort, aussi, quelquefois, lorsqu’elle t’envoyait, avec ton petit vélo, au supermarché, acheter les litres de vin blanc qu’elle s’enfilait ensuite et qui la rendaient mauvaise. Parfois, en revenant, du pinard plein les sacoches, tu croisais des gens de la mairie ou du Secours Catholique et tu sentais bien que le regard qu’ils laissaient tomber sur toi avait le poids d’un couperet, qu’ils te condamnaient tout autant qu’ils condamnaient ta mère. « Pauv’ gosse, c’est-y-pas malheureux… Qu’est-ce qu’il f’ra plus tard ? » Certains, froidement, t’avaient déjà énoncé leur pronostic : « tu finiras comme ton père ! »

Ton père ? Tu ne l’avais quasiment pas connu. Aperçu parfois, seulement, au café. Tu savais juste que l’alcool l’avait emporté, lui aussi, alors qu’il n’avait pas quarante ans. Et malgré toi, tu commençais à te dire qu’ils avaient probablement raison, tous ces cons -là, que c’était sans doute ton destin de finir comme lui… Toi qui, à cette époque n’avait encore jamais bu une seule goutte d’alcool.

La dernière fois que je t’ai vu, tu entamais, aux Orphelins d’Auteuil, un apprentissage pour devenir serveur. Tu aurais voulu t’occuper des chevaux, mais il n’y avait plus de place pour toi.

Je ne t’oublie pas.

08:49 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.04.2011

A paraitre fin juin

LE THEATRE DES CHOSES

10 nouvelles de France et de Pologne

Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.

Ce sera le titre du recueil de dix nouvelles publié à l'enseigne des Editions Antidata.

Et ce sera aussi l'aboutissement d'une belle connivence, entamée il y a plus d'un an, entre l'équipe d'Antidata et moi-même.

Sur les dix nouvelles écrites cet hiver et que j'ai proposées, huit ont été retenues. Le recueil incluera donc deux autres nouvelles déjà éditées, Souricière et La Faucheuse n'aimerait pas les aubades ?, respectivement parues en 2009 et 2010 dans les recueils collectifs, Capharnahome et Douze cordes.

Les lieux - les théâtres donc - des récits se partageront équitablement les pages du recueil, tantôt en Poitou-Charentes, tantôt en Pologne.

Première fois que j'écris en complicité préalable avec un éditeur. Si on y trouve un certain confort, celui du sentiment de ne pas travailler pour rien, on y éprouve aussi une grosse angoisse, celle de décevoir.

En tout cas merci à Olivier Salaün et à ses camarades. Je signale d'ailleurs au passage qu'Olivier est aussi musicien, auteur-compositeur dans le groupe de rock Cvantez et que vous pouvez écouter, si le coeur et l'oreille vous en disent, des échantillons de leur dernier opus, ici.

Belle création musicale.

13:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.04.2011

Stéphane Beau sur L'exil des mots

Tous les quinze jours Stéphane Beau me rend visite et me parle des pauvres gens qui ont jalonné sa route. Une façon de leur donner dignité dans la mémoire.

SYLVIE

Tu es peut-être un de mes plus douloureux souvenirs. La souffrance se lisait sur ta trogne. Une tête toute ronde, toute rouge, avec de gros yeux globuleux, jaunes, striés de fines veines. Ta maison s’écroulait de partout, mais elle était à toi : tu l’avais héritée de ta mère. Il aurait fallu faire des travaux, certes, mais avec ton RMI tu avais déjà à peine de quoi manger, alors la charpente…

Ton mari était mort quand tu avais trente ans : l’alcool avait eu raison de lui. Il t’avait légué le souvenir de quelques violents coups de poings, une palanquée de dettes, et un fils que tu aimais. Mais l’alcool t’avait alpaguée, toi aussi. Et ce qui devait arriver arriva : un matin le fiston a été placé dans un foyer de l’enfance et tu es restée seule avec tes bouteilles. Tu ne savais même plus qui tu étais. Syndrome de Korsakoff qu’ils disaient les médecins… Les neurones qui s’éteignaient les uns après les autres, comme des bougies livrées aux vents… Certains jours je te demandais si tu avais des nouvelles de ton fils. Ton visage s’illuminait soudain et tu t’écriais : « bien sûr que j’ai de ses nouvelles, puisqu’il habite ici ! Il va rentrer manger ce midi, après l’école ! » Tu n’avais même pas remarqué qu’il n’était plus là depuis plusieurs mois. Ou si : peut-être préférais-tu faire semblant, pour t'épargner ce surplus de souffrance.

Un beau jour (drôle d’expression car c’était un jour fort triste) ton aide ménagère est venue me voir : en prenant son service, elle t’avait trouvée, allongée sur le carrelage de ton salon. Toute ta vie tu t’étais battue seule, pointée du doigt par tous les braves gens de la commune. Tu avais vécu seule, tu avais élevé ton fils seule… Et tu étais morte seule…

Qui sait ce qu’aurait pu être ta vie si un peu plus d’amour t’avait été offert, lorsqu’il en était encore temps ?

Je ne t’oublie pas.

Stéphane

08:31 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.04.2011

La mémoire toujours en feu d’où dégoulinent des laves incandescentes

Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.

Déjà meurtrie par l’Histoire plus que n’importe lequel autre pays - d’abord par les empires centraux et la Russie pendant plus de 120 ans, puis par l’immonde raz-de-marée nazi et sa solution finale frappant du sceau de l’infamie sa géographie avec des noms tels qu’Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, puis par Staline et ses successeurs sur le trône de la collectivisation, la Pologne joue de malchance avec la cautérisation de ses blessures.

Le 10 avril 2010, Smolensk. Outre le drame humain, cette hécatombe où périrent 96 personnes parmi lesquelles les plus hauts personnages de l’Etat, fut le couteau brutalement enfoncé dans la plaie Katyń, une plaie qu’on tentait pourtant désespérément de refermer.

10 avril 2010, Smolensk, 10 avril 1940, Katyń. La concordance des lieux et des dates fait que l’amalgame est devenu réalité très forte et les vieilles rancœurs envers la Russie ravivées au centuple.

10 avril 2011, commémoration - mais commémoration de quoi exactement ? - et la blessure encore qui se répand dans les têtes. Les Polonais déjà fortement divisés sur le sens à donner au drame de Smolensk n’en sortent maintenant plus sur le sens à donner à sa commémoration. D’autant qu’on recommence à murmurer, de l’autre côté du Dniepr, que Katyń fut bien l’œuvre diabolique des nazis.

Alors certains déposent sur les lieux de la catastrophe de l’an passé des plaques qui rappellent, en même temps, le génocide perpétré par les Russes il y a 71 ans. Les Russes d’aujourd’hui, indignés, font subrepticement enlever la plaque dans la nuit et la remplacent par une autre, à leur goût moins équivoque, évoquant uniquement Smolensk.

Censure de la mémoire ou juste recadrage du souvenir ?

Je n’en sais rien.

Courroux cependant de part et d’autre. Rien ne va plus dans le langage de la mémoire et dans la lecture de l'histoire.

Il faut sans doute être Polonais pour prendre toute la mesure de ces drames-là. Dans un monde préoccupé par des guerres multiples, guerres humanitaires tronquées, guerres de ceci et de cela, jeux politiques infâmes partout, le pansement des plaies polonaises et les rancunes envers les Russes, sorte de feu couvert et qu’un seul coup de vent peut embraser, apparaissent comme des broutilles passéistes.

Ce qui me peine pourtant, ce sont les diverses utilisations idéologiques qui sont faites des événements et surtout que cette nation, ces Polonais parmi lesquels je mène ma vie, et qui auraient tant besoin de se serrer les coudes autour d’une chaude fraternité, soient une nouvelle fois dressés les uns contre les autres et manipulés par des chefs et des prétendants jouant, tantôt la corde d’un sage apaisement, tantôt la corde toujours vibrante de la passion.

Le génocide de toute l’élite polonaise sauvagement assassinée d’une balle dans la nuque et cette catastrophe aérienne survenue autour de la commémoration de ce génocide, n’ont pas fini d’engendrer des anniversaires houleux, vindicatifs, obscurs, névrotiques, où, finalement, personne en Pologne ne reconnaît plus le respect dû à sa mémoire de Polonais.

C'est jouer avec un feu terrible.

Car les grands drames de l'Histoire, un jour ou l'autre, rejaillissent toujours d'une mémoire, soit fallacieuse, soit qu'on avait tenté d'étouffer.

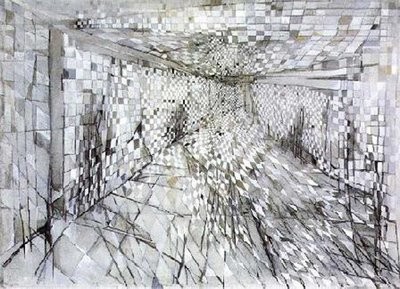

Image : Philip Seelen

07:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.04.2011

A vos cerveaux... Prêts ? Votez !

Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.

Je spéculais à mon aise dans ce texte de lundi, sur le sentiment politique, la sensation, l'obscur désir du positionnement, situé en amont de la réflexion plutôt qu'en aval.

Pure coïncidence ou comme si elle lisait l'Exil : la science me traite ce matin de rigolo. Et elle a raison, la science : je suis vraiment mort de rire.

Oyez plutôt, là. Si, si, cher lecteur, lis jusqu'au bout, même si ton libre arbitre en prend un sale coup.

Les premières réactions cependant ne vont pas tarder à agiter frénétiquement le gotha.

Sarkozy trouvera que c'est pas assez marqué à droite, cette encéphale !

La Le Pen va se plaindre de ne pas voir le sien et va sans doute crier à l'apartheid.

Borloo qui vient de prendre une grande décision va se demander à quel cortex cingulaire de sa mécanique il a obéi et comment est strié le cerveau d'un centriste.

Et Ségolène, ravie, va enfin s'apercevoir que, même elle, en a un.

Image AFP, comme on peut voir.

13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.04.2011

Le sentiment politique

Ou pourquoi on perd vraiment le peu de temps qui nous est imparti à se préoccuper de politique, stricto sensu. Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.

Si on pouvait faire de l’état du monde une vaste synthèse depuis - disons pour faire court - un siècle et demi, on s’apercevrait que les mêmes erreurs se commettent, les mêmes combats se perdent, les mêmes victoires s’engrangent, les mêmes discours se croisent, les mêmes arguments font mine de s’entrechoquer, les mêmes espoirs sont nourris, les mêmes aspirations restent lettres mortes, les mêmes causes produisent l’effet contraire à celui escompté et cætera.

Une même logique, une lame de fond, que je me dis alors, doit présider au manque apparent de cohérence. Celle-ci aurait dû commander en effet depuis longtemps que les espoirs formulés au XIXe siècle par exemple, voire par les enragés de 1793, soient aujourd’hui satisfaits, dépassés, et que l’on regarde dans une autre direction.

Mais les puissants gouvernent toujours le monde, le peuple gueule, le peuple s’ébroue, les arts se rebellent parfois, pas souvent, et ces puissants continuent de mener la barque, à contre-courant de ce qui devrait être la poursuite du bonheur du plus grand nombre, voire de tout le monde.

L’histoire, même si on sait qu'elle est lente et surtout pas rectiligne, devrait en tout cas cheminer dans cette direction, au nom même du principe de civilisation humaine. Tous les missels marxistes le prétendaient. Sans la sinuosité cependant.

Le panorama de plus d’un siècle et demi d’histoire s’évertue donc à apparaître tel un gigantesque déni de l’intelligence humaine. Qu'une question, la plus élémentaire et la plus naïve des questions - celle du bonheur social enfin résolu, du bonheur pragmatique, presque élémentaire, afin que chacun soit disponible pour vivre son bonheur individuel, intime, intellectuel et affectif - soit sempiternellement posée aux hommes sans qu’aucun ne sache y apporter le moindre élément de réponse, en dit effectivement trop long soit sur la susdite intelligence humaine, soit sur le degré de civilisation, pour qu'on fasse l'économie du postulat selon lequel le pauvre est bon, juste et honnête et veut que les richesses produites par le travail et le génie humains soient au service de tous, équitablement distribuées, tandis que le riche est mauvais, injuste et malhonnête et veut s’accaparer la plus grosse part de la galette, se goinfrer, se bourrer le fanal et ne jeter que les miettes au pauvre.

Et là-dessus, sur le terrain politique, s’affrontent les idéaux en empruntant tous les dédales possibles et toutes les ruses les plus grossières !

Ah, si seulement elle n'était que ça, la problématique ! Et si la lutte des classes n’avait pas été ce leurre de la rhétorique hégélienne dans lequel se sont engouffrées toutes les idéologies et contre-idéologies sociales de l’époque industrielle et postindustrielle, longtemps que la contradiction dialectique aurait été renversée et qu’on aurait fait de la boule bleue un Eden de fraternité !

Nous sommes donc dans un vaste trompe-l’œil. Celui des idées. Or les positionnements politiques - j’entends maintenant par politique l’envie, le désir plus ou moins flou que l'on a de voir tel ou tel monde apparaître - ne sont pas des épiphénomènes de la conscience, mais du sentiment. On est dans l’affectif intime, dans la conviction fondatrice, dans la base fondamentale, et tous les raisonnements, tous les arguments, toutes les évidences mille fois prouvées, ne peuvent convaincre le sentiment constitutif d’un être. Au risque de le détruire.

On se sent à tribord ou à bâbord, non pas par la raison, par l’idée du juste ou de l’injuste, mais parce que c’est là qu’on est bien dans sa peau. L’opinion politique est un sentiment.

Or le sentiment n’admet pas le jugement de valeur.

Mais d’où naît ce sentiment ?

Je n’en sais foutre rien. Laissons-ça aux mécaniciens du subconscient, aux entomologistes des groupes sociaux, aux géographes de l’urbanisme.

Le fait est.

M’est souvent arrivé de discuter, de me disputer, de gueuler, d’affronter, de mener joutes verbales et même, dans des cas extrêmes, d’en venir aux mains, avec un d'un sentiment contraire au mien. Du point de vue de la raison, tout le monde avait raison. Venait même un moment où les arguments logiques avancés de part et d’autre étaient ridicules jusqu’au grotesque.

C’étaient là deux individus qui se battaient mais c’est une ombre inconnue d’eux-mêmes qui maniait les armes.

Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Ma peau, ta peau, sa peau est mieux dans ce sentiment-là que dans celui-ci.

Les mêmes espoirs, fantasmes, oui, on peut dire ça comme ça, de joie universelle et de jouissance non usurpée pour tous m’habitent depuis que j’ai appris à m’habiter moi-même. Je n’ai pas dévié d’un iota dans mon sentiment du monde en dépit de tous les arguments qui me sont tombés sur la gueule et qui auraient normalement dû me ramener à de plus raisonnables rêveries.

Et je ne suis pourtant ni plus juste, ni plus bon, ni plus intègre, ni plus généreux, ni d’une intelligence plus accomplie, ni d’un savoir plus extraordinaire que la plupart des hommes que j'ai rencontrés jusqu'alors et qui m'ont apporté la contradiction.

Je suis. Point.

Né dans une famille pauvre, rurale et adorable à plein de points de vue.

Avec un sentiment général qui ne m’a pas quitté. Comment dire à qui que ce soit que le sentiment qui vous anime est le bon quand on ne sait même pas d'où on le tient ?

D'ailleurs, le bon pour quoi faire ?

La joie d'exister ne s’apprend pas ni ne se réclame aux pouvoirs : elle se vole.

A des millions d’années-lumière de l’idée politique.

Illustration : Les Danaïdes par John William, 1903

12:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.04.2011

Vases communicants : Cécile Portier

Le jour des vases communicants le cahier un peu bordélique sur lequel nous écrivons chacun notre page, s’élargit un peu. On croise la plume. Le clavier, oui. Voyez bien que c’est nul de dire tapuscrit…ça marche pas à tous les coups. Ce blog a un beau clavier ! Où ? Où ça ? Nulle part, je voulais dire une belle plume.

Donc, sans blague, on échange en ce 1er avril. Et je suis heureux de recevoir Cécile Portier sur mon bout de territoire. J’aime son texte. Regard posé sur la stupidité de la solitude dans un monde pourtant encombré par la foule. Déshumanisation des quotidiens.

Mais je vous laisse lire. Et je file poser quelques lignes sur Petite racine.

1 minute 4 secondes 99 centièmes

Les portes se referment. Toutes banquettes occupées : 2 fois 4 places de part et d’autre du couloir, répétées 3 fois, soit 28 assis. A ceux-là ajouter 5 personnes sur strapontins, chacune regardée de travers par une personne debout, ce qui fait 33 personnes assises et au moins 5 mécontents.

Et les autres debout? En moyenne 5 mains accrochées par barre, 8 barres par rame, soit 40 personnes, plus celles adossées aux 27 strapontins levés et à la portière du côté qui ne s’ouvre pas (disons une dizaine). Plus encore les 4 déjà engouffrées entre les sièges pour pouvoir s’asseoir à la prochaine station.

Ce qui fait un total de 114.

Sur ces 114, combien rentrent du travail? Disons, vu l’heure, 80%, soit 91 personnes, qui cumulent à elles toutes un total d’environ 684 heures travaillées aujourd’hui, ce qui, rapporté aux 33,16 € de coût horaire salarial moyen charges comprises, représente une masse de 22 681 € octroyée pour compensation de la peine, et pour quel part de PIB engendrée ?

Quant aux autres, qui sait ? Revenus d’une démarche emploi, de quelques achats, d’une visite à quelqu’un, d’une flânerie sans but. Et combien d’heures perdues aujourd’hui dans ce temps non travaillé, non quantifiable? Auquel il faut rajouter le temps de transport, 42 minutes en moyenne trajet retour, soit pour ces 114 personnes un total cumulé de 80 heures en cette soirée.

Mais pour chacun, maintenant, combien de temps encore avant d’arriver chez eux? Et combien, parmi ces 114, sont attendus ce soir par quelqu’un ? Une grosse moitié ? Disons 65. Et celui-là, cheveu gris, veste noire, penché sur son téléphone, écrit-il à celle qui l’attend pour lui dire qu’il sera là dans 20 minutes, environ? Combien de SMS partis de cette rame depuis le départ de la station ? Combien d’explications, de malentendus noués, et en combien de signes ? Combien de pensées émises et non exprimées, d’espoirs, de rêves déchirés ?

Et entre ces 114, combien de regards échangés? Combien?

Et si maintenant, entre ces deux stations, la rame s’arrêtait, au bout de combien de temps on entendrait le premier soupir d’exaspération? Qui lancerait la première réflexion sur le prix que ça coûte, un abonnement métro, et sur le temps qu’on y perd? Au bout de combien de temps lâcheraient les nerfs de celle-là, en face de moi, sourcils froncés, nez penché sur son pavé? Et quelles invectives poussées, envers qui ?

Et si ça durait, encore ? Si ça durait, et qu’il n’y avait pas moyen d’en sortir? De combien de degrés la température monterait, au bout de quelques heures, par toute cette chaleur de bête accumulée?

Et toi, tête rousse et grosses cuisses, qui mange un petit en-cas de carottes nouvelles calibrées à 70 mm de diamètre que tu pêches une à une d’un cellophane estampillé Monoprix, au bout de combien de temps aurais-tu vraiment faim, si nous restions ainsi, ici, plusieurs longues, longues heures ?

Et qui sera le premier à crier ? Qui sera le premier à pleurer ? Qui suppliera qu’on le laisse s’asseoir ? Combien voudront lui laisser la place ?

Qui sera le premier à se pisser dessus, dans ce temps qui n’en finira plus?

Et toi qui me regarde pendant que j’écris, parce que tu as senti que je te regardais, que je détaillais par écrit ton casque vissé aux oreilles, tes doigts agiles sur le petit clavier, tes lacets dépareillés, toi pour qui je n’ai aucune sympathie mais dont le regard me brûle, au bout de combien de temps passé ici mourras-tu ? Et que ferons-nous de ton corps ?

Les portes s’ouvrent, et tu sors.

__________________________

Les vases communicants, chaque mois, laissent leur adresse ici, sur une initiative de Brigitte Célérier, à qui j'adresse mon amical salut et mes remerciements

08:39 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.03.2011

Mon artiste prolétaire de frère prend un bide

Chaque jour, l'Aronde prenait la clef des champs. Des routes, oui. Plutôt. Voire des chemins vicinaux non encore goudronnés.

Les voisins, ceux qui n’avaient pas encore de voiture, mais surtout leurs épouses, saluaient avec un respect craintif l’audace de cette femme en pantalon, cigarette au coin des lèvres, cette Georges Sand de l’automobile, cette femme-précurseur qui pavoisait derrière son volant. Les hommes, eux, voyaient plutôt là un signe de débauche et de libertinage : la voiture, c'était une invention pour les hommes, pour les chefs, pour ceux qui ont de la tête ! Ceux qui étaient déjà motorisés, ceux qui savaient tout de la nouvelle époque et comment il fallait se servir d'une automobile, haussaient donc les épaules, narguaient, tordaient le nez et prédisaient que le moteur de cet engin - ils allaient même jusqu'à préciser pour bien faire voir qu'ils savaient de quoi ils causaient : le moteur Montlhéry de cette bagnole - ne ferait pas long feu, à ce régime de sorties quotidiennes.

Mais mon frère, apprenti mécano, veillait au grain. Maintenant que la voiture roulait, elle réclamait qu’il se penchât avec circonspection sur ses organes. Un beau dimanche, il demanda à ma mère combien elle avait fait de kilomètres. Il eût été tout aussi inspiré de lui demander la circonférence de la lune. Elle en resta bouche bée.

Tant d’ingénuité de part et d’autre déclencha chez moi un tel éclat de rire que ma mère se fâcha tout rouge. Elle me traita de foutu chanteur qui ne s’intéressait à rien. Elle montra mon frère en exemple. Lui, au moins, même avec ses questions stupides, s’intéressait à ce qui se passait dans cette maison, et surtout à son automobile ! On pouvait compter sur lui. Que je m’en retourne donc à ma saloperie de guitare et que je les laisse discuter sérieusement.

Evidemment, elle ne savait pas combien de kilomètres elle avait parcourus. Mon frère déclara que ça faisait quand même beaucoup et qu’il était grand temps de changer l’huile du moteur. Il enfila sa camisole d’apprenti prolétaire et se coucha sous l’auto. On l’entendit qui dévissait, qui tapait, qui cognait, qui se plaignait d’un gros boulon rébarbatif. Il devait avoir appris ça dans son atelier ; on ne dévissait pas un boulon sans se plaindre avec force jurons de sa résistance. Il nous montra bientôt l’huile noire qu’il avait récupérée dans un seau. Il en prit quelques gouttes entre le pouce et l’index, les faisant se frotter l’un contre l’autre et, avec une moue de connaisseur un peu catastrophée, nous dit qu’il était grand temps, qu’elle n’avait plus de viscosité, cette huile-là. Vis-co-si-té, hein, répéta t-il en bombant le torse, on connaissait pas le mot nous-autres ? Un mot de mécano, pardi. Comment l’aurions-nous su ?

Il changea l’huile avec les gestes circonspects du savant devant ses éprouvettes.

Nous étions tous autour, admiratifs quoique inquiets. Il cabotinait à son aise. Je ne saurais dire pourquoi mais j’avais l’impression que l’artiste en faisait trop, qu’il s’aventurait un peu loin dans son art et qu’il allait prendre un bide. Il fit pourtant tourner le moteur, en s’essuyant les mains avec un vieux chiffon, plus sale encore que ses mains. Il souriait béatement et donnait des petits coups de pied dans les pneus. Il dit aussi qu’il tournait comme une horloge suisse, ce moulin-là, et il crachota loin devant lui, comme un vrai homme. Ma mère souriait tout aussi béatement : il venait d'annoncer qu’elle était tranquille pour faire trois mille kilomètres ! Autant lui annoncer qu’elle était parée pour faire le tour de la terre.

Elle ne fit même pas le tour du village.

L’auto fit un vacarme épouvantable de bête mortellement blessée, cracha une fumée noire comme l’enfer, sursauta de douleur et fit silence, stoppée net, crucifiée au beau milieu du chemin. Elle démarrait encore, certes, mais elle refusait d’avancer, ma mère s’énervant, criant au secours et de désespoir, torturant dans tous les sens le levier de vitesse, qui finit par lui rester bêtement dans les mains.

Mon frère courait dans tous les sens, affolé, tournait autour de l’engin en levant les bras au ciel et en donnant encore des coups de pied dans les pneus, comme quand il était content.

Dépêché sur les lieux en urgence, le mécanicien, le vrai cette fois-ci, déclara qu’on avait vidangé la boîte à vitesse au lieu du moteur et que tout était en morceaux, là-dedans. Kaputt répétait-il, Kaputt, fier de son mot. Kaputt !

Dans cette pitoyable méprise cependant, la vocation de mon frère avait dû recevoir le coup de grâce. Kaputt. Plus jamais je ne le revis en bleu de travail.

Il se fit menuisier.

11:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.03.2011

Deux fois par mois, Stéphane Beau sur L'Exil des mots

Bienvenue Stéphane,

Nous avons tous croisé sur notre route incertaine des gens qui, vus sous l’angle trompeur et péremptoire de l’idéologie, ne correspondaient pas exactement à notre profil. Du moins exprimaient-ils complètement différemment leur soif de liberté et leur besoin de rêver. Des gens attachants, un peu fous, fantasques ou timorés, sans prétention.

J’en ai connu des comme ça, dans des bars interlopes où se passaient nos nuits, dans des bas-fonds, dans des endroits d’exclusion forcée, dans des hasards. Dans des fuites en avant.

Il arrive que ces paumés des petits matins reviennent habiter notre mémoire.

Alors, quand j’ai invité Stéphane à venir tous les quinze jours partager avec moi la plume et qu’il m’a proposé ses Humbles à lui, j’ai tout de suite été touché, parce que ces humbles-là, je les ai bien reconnus ! Ils sont universels pour qui a cherché à aimer le monde au-delà de sa surbrillance.

Faut dire aussi que je venais de lire la Semaine des quatre jeudis, le dernier opus de Stéphane. Comme je le supposais grâce à une complicité qui remonte à février 2009 avec les Sept mains, j’ai trouvé dans ses aphorismes et ses textes plus longs, un écho à mes propres quêtes et à mon propre désabusement. Parfois désarroi. Une réflexion commune de soi, au milieu de ce bastringue social à la dérive. Comme là :

Bien sûr que les médias ne disent pas la vérité. Et alors ? Quelle importance ? La vérité : quasiment personne ne serait en mesure de la supporter.

Ou encore :

J‘aurais tant aimé être un artiste maudit ! Hélas, il est plus facile d’être maudit que d’être artiste.

OUVERTURE

Un grand merci, tout d’abord, à Bertrand qui a généreusement proposé de m’ouvrir, tous les quinze jours, les portes de son Exil des mots. Je vais essayer d’être digne de son accueil.

Je vais profiter de cet espace pour rendre hommage à des hommes et des femmes que j’ai croisés et côtoyés, plus ou moins longtemps selon les cas. Ce sont tous des sacrifiés, des brisés, des vaincus de la vie, des exilés, eux-aussi, à leur manière : des victimes de cet exil républicain que l’on nomme « exclusion ». Et pourtant ils étaient tous des êtres exceptionnels, humains, dignes, exemplaires. Des hommes et des femmes qui m’ont beaucoup appris, beaucoup donné. Des hommes et des femmes que j’ai aimés. J’ai su le dire à certains, pas à tous : je le regrette. Le temps est venu pour moi de réparer cet oubli.[1]

JOHNNY

Johnny. Ce n’était pas ton vrai prénom, mais tu l’adorais tellement ce gars-là ! Tu possédais la panoplie complète du fan parfait : les disques, bien sûr, mais aussi le briquet, la boucle de ceinturon, la pendule, la caricature accrochée au mur de ta cuisine, mal dessinée, par un copain sans doute, un soir de beuverie. Et les tee-shirts, bien-sûr, aux couleurs criardes, représentant l’idole transpirante. Tu carburais à la bière à 11° et il fallait choisir son heure pour venir te voir : trop tôt le matin tu dormais encore ; trop tard, tu étais déjà dans le brouillard… Tu avais bien la gueule de l’ex-taulard que tu étais, avec ta grosse moustache, ton crâne rasé et tes traits bleus tatoués au coin des yeux. Au début, tu faisais peur à tout le monde avec ton blouson noir d’un autre temps. Il faut dire que tu aimais ça, jouer les durs. Lorsque tu rencontrais quelqu’un, pour la première fois, c’était systématique, tu alignais vacherie sur vacherie : un vrai festival. Si l’autre se vexait, c’était un con, et tu ne lui adressais plus jamais la parole. S’il avait le culot de te répondre sur le même ton, en soutenant ton regard, un large sourire – où manquaient quelques chicots – éclairait immédiatement ton visage. C’était dans la poche, il pouvait tout te demander.

La dernière fois que je t’ai vu, tu venais enfin de trouver un petit appartement, après des années passées à errer de squat en squat et de foyers sociaux en logements d’urgence. Je me rappelle qu’il y avait un noyer derrière chez toi et que, tous les ans, tu nous amenais un sac plein de noix. Tu grommelais en détournant la tête lorsqu’on te remerciait : pas toujours simple de jouer les durs quand on a le cœur sur la main.

Tu étais un chic type, Johnny, tu sais. Mais qu’ils sont rares ceux qui l’on su ! As-tu réussi à vaincre tes démons ou es-tu retourné partager le quotidien de tes ex - compagnons de trottoir ?

Je ne t’oublie pas.

Stéphane Beau

___________________________________________________________________________

[1] J’ai emprunté le titre de cette chronique à une revue intitulée Les Humbles, publiée dans les années 1920 par Maurice Wullens.

15:26 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

21.03.2011

Va-t-en-guerre et pacifistes bêlants

Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.

Je crains - mais j’assume - que mon jugement ne soit quelque peu faussé du fait que je vive hors des frontières de mon pays. Je crains que ce jugement ne se fasse plus émotif que réfléchi.

Quand on est loin et qu’on ne rentre finalement qu'une fois l’an, forcément, le pays des racines, celui que, bon gré mal gré, l’on porte en soi comme une espèce de port d’attache, apparaît parfois à travers un prisme déformant et on nourrit à son égard des pensées et des sentiments qu’on n’aurait jamais eus, qu’on se défendait même spontanément d’avoir, quand on vivait avec lui.

Je me suis donc surpris à souhaiter que le monde, et en premier lieu mon pays, celui de Montaigne, Rousseau, Montesquieu, celui qui aux peuples étrangers donnait le vertige, intervienne contre un salopard sanguinaire qui se propose de noyer dans le sang une rébellion et qui, même, a déjà mis à exécution une partie de ses fantasmes assassins.

Humainement, ça coule de source. Mais il n’est quand même pas confortable d’être dans la position du va-t-en-guerre. D’autant que l’idéal humanitaire et démocratique n’est que très rarement la flamme qui met in fine le feu aux poudres. D’autres préoccupations, sans doute, président aux bombardements et à l’ultima ratio regum des canons.

Ce monde est trop compliqué et nous ne percevons que la partie la plus visible d’un iceberg dont nous avons depuis longtemps cessé de comprendre les dérives.

Et je me dis aussi que notre désastreuse incapacité, incapacité avérée, à changer ce monde devrait nous avoir guéri de toute prétention à vouloir l’interpréter sans risque d’erreurs grossières.

Mais il n’empêche que, d’ici, savoir que son pays est entré dans un conflit armé brasse les tripes. Mes tripes n’ont pas de cerveau ni de mémoire.

D’autant que je ne suis quand même qu’à 2000 km de Paris. Je ne suis pas au bout du monde, je suis au sein de cette fable à tétines qu’on appelle Europe. Quelles que soient les ambitions des pays engagés en Lybie, je n'en compte que cinq présents pour faire un effort, sur les vingt-sept qui, régulièrement, s’amusent pourtant à traire copieusement la vache européenne.

Et comme je suis dans un de ces pays-là, je constate une nouvelle fois qu’Europe veut dire dossiers de subvention mais qu’aucun cœur, aucun idéal, aucun intérêt commun n’anime la placidité du gros bovin.

Pire même. On est carrément opposé les uns aux autres.

Une Europe foutaise, donc, une Europe pêle-mêle, sans âme, sans individu et qu’il serait temps que des hommes de bonne volonté, soit l'entraînent vers l’humaine dimension, soit invitent tout le monde à rentrer chez soi afin qu'il y vaque à ses occupations domestiques.

On verrait bien. Mieux vaut être seul que mal accompagné, n’est-ce pas ?

Anti-européen ? Oui. Sous ces auspices-là, oui. Je ne me sens pas du tout de la même famille que la Hongrie d’extrême droite ni de celle du clergé polonais, par exemple, érigé en classe sociale riche et fourrant partout son sale nez de possédant arrogant.

Cette Europe, ce monstre à vingt-sept têtes qui regarde dans vingt-sept directions à la fois, j’en disais dans Polska B Dzisiaj - assis au bord du Bug - ce que j’en prétends encore aujourd’hui :

" Plus de frontières. Plus d’explosion d’artillerie lourde, plus de terreurs incendiaires, plus de sang dégouttant sur les rides de la terre et plus d’épouvante hurlée sous la mort en furie. J’ai devant moi, avec cette rivière qui musarde entre ses gorges sablonneuses, ce pourquoi se sont entre-tués les hommes depuis qu’ils sont des hommes. Tout le débat des tueries tourne autour de l’endroit exact où doit être planté ce poteau rayé blanc et rouge et sur lequel je me repose, les yeux dans l’eau. Ce poteau marque la fin d’une souveraineté et le début d’une autre. Il délimite le champ d’application des vérités et le moindre outrage à son égard ordonne réparation par le massacre. Ça me semble d’une désespérante simplicité.

J’ai pris appui sur la bombe qui a ensanglanté le monde.

Je suis de cette génération qu’on dit bénite des dieux pour être la première depuis que les temps sont humains à ne pas avoir vu déferler chez elle le fracas des armes. Puisque plus de vingt siècles n’avaient pas été suffisants pour déterminer l’emplacement exact de ces satanés poteaux, force fut bien de les mettre enfin au rebut.

De guerre lasse.

Génération bénite des dieux, depuis ta naissance on s’est pourtant égorgé et mis les tripes à l’air sans retenue en Indochine, en Algérie, au Vietnam, en Cisjordanie, en Palestine, en Iran, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, au Liban, dans les Balkans et, aujourd’hui même, en Géorgie sans qu’on sache jusqu’où la poudre parlera. Tout ça en soixante cinq ans. Autant dire sans relâche.

(…)

Ça n’est pas agréable à écrire et ni même à penser mais je ne suis pas de ceux qui bêlent à tout vent que l’Europe est à jamais sauvée des cataclysmes guerriers. Parce que derrière les poteaux qu’elles plantent pour marquer sa souveraineté, aussi loin qu’elle puisse étendre ses ailes, il y aura toujours un pays qui ne reconnaîtra pas ces poteaux comme plantés au bon endroit ou une nation qui s’en sentira bafouée. De plus, à l’intérieur même de son enceinte, et ce d’autant plus sûrement qu’elle ne cesse de s’élargir, longtemps des nations seront agitées par leur sentiment équivoque d’une adhésion forcée à une histoire usurpée, sentiment tellement nébuleux qu’il faudra bientôt le taxer de barbare. Peut-être, sûrement même, les générations d’un futur plus ou moins lointain aboutiront-elles à l’effacement de ce sentiment occulte. Lorsque la dissolution liquide des pays dans un même bocal sera devenue plus compacte et plus solide.

(….)

Prévoir que cette Europe est pour l’éternité à l’abri des guerres et des combats, c’est en outre juger que nous serions des hommes bien meilleurs, bien plus accomplis, bien plus intelligents, bien plus humanistes et bien plus généreux que tous ceux qui nous ont précédés.

Et ça, c’est d’une incommensurable vanité partout et fortement démentie par les réalités. "

14:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : littérature, écriture, histoire | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.03.2011

La frontière, la guerre et l’enfant

Sans le voir vraiment. Mais la fillette a montré du doigt.

- Papa, c’est un Russe !

- Ah oui, ma puce… C’est un Russe. Il arrive bientôt chez lui, le Russe, tu vois. Il doit être content.

- Comment i fait le Russe pour traverser le Bug ?

- Il y a des ponts sur les rivières. Et sur les ponts, il y a des routes pour les voitures et les camions.

- Alors, quand on ira en France, on traversera le Bug aussi, nous?

- Non, le Bug et la Russie, c’est devant nous. Là où va le camion. La France, c’est derrière.

- Oui, mais on traversera un Bug.

- Je ne crois pas. Nous traverserons toute la Pologne, puis toute l’Allemagne, puis toute la France pour aller jusqu’à l’océan, mais il n’y a pas de rivière là où nous passerons.

- Et entre Niemcy (1) et la France, il n’y a pas de Bug ?

- Si, mais c'est pas un Bug. C'est le Rhin.

- Et entre la Pologne et Niemcy ?

- Non. Ou alors un petit. L’Oder, que ça s’appelle.

- Alors, c’est le même pays s’il y’a pas de Bug… Prawda ?

- Prawda. C'est un peu le même pays.

- …

- Si c'est le même pays, y'aura plus de guerre chez nous alors ? Les pays, ils sont tous des copains maintenant.

- Non, plus de guerre. Tous les pays sont maintenant des copains, comme tu dis. Ça s’appelle l’Europe.

- Et les Russes aussi, ils sont en Europe ?

- Heu.. Presque oui. C’est des copains à l’Europe.

- Et pas l’Irak ? T’as dit une fois qu’ils faisaient la guerre en Irak.

- Ah, l’Irak c’est pas l’Europe ! C’est compliqué... C’est à cause du pétrole.

- Et qu’est-ce que c’est le pétrole ?

- Ben, tu vois, là, en ce moment on se promène en voiture, ça roule parce qu’il y a de l’essence dans le réservoir. L’essence, c’est fait avec du pétrole et le pétrole il est sous la terre.

- Et ça fait la guerre, le pétrole ?

- Non, pas vraiment, mais il y a des pays qui n'en ont pas, alors il faut qu’ils en achètent aux autres qui en ont et ça coûte beaucoup, beaucoup de złotys et il y a plein de pétrole en Irak. Tout le monde veut du pétrole parce tous les pays ont des voitures.

- Pourquoi, ils nous en donnent pas alors, du pétrole, s'ils en ont plein ? Nous en Pologne, on pourrait leur donner plein de pommes et des groseilles et des poires et eux, ils nous donneraient du pétrole... Prawda ?

- Prawda... Prawda... Ce serait pas mal, oui, comme idée.

-…

- Papa, roule à cent et double ce.... (2) Russe !

1 - "Allemagne" en polonais

2 - Mot censuré par égard pour le peuple russe

Texte de 2006

10:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.03.2011

Tristesse

Neige doucement fondue, dernières pellicules de glace qui résistent encore à fleur d’étang, chants encore timides des premières grives, un vol de cigognes, ciel qui n’a plus la couleur attristée de l’hiver.