04.02.2011

Vases communicants : Philippe Nauher sur L'Exil

C’est avec grand plaisir que L’exil ouvre ses portes à Philippe Nauher, que je lis toujours avec délices.

Pendant qu’il est là avec vous, je file chez lui, bien sûr, comme c’est coutume dans ces vases communicants.

Et, je voulais dire que..Mais non, finalement. Je préfère le laisser parler. Il fera ça mieux que moi :

"Cher Bertrand,

J'ai hésité sur le texte que je voulais "exiler" mais pas vraiment, en fait. Il se trouve que je travaille depuis deux ans sur un roman dont le héros est un jeune français d'origine polonaise et qui, au début, est en exil au Portugal. Il sort de prison. Il m'a alors semblé singulier que ma première invitation à "vase-communiquer", la vôtre, ait pour territoire la Pologne justement, dont je ne suis pas encore sûr que ce personnage y mettra jamais les pieds. Comme vous êtes vous-même "exilé", je me suis dit que c'était singulier de réunir ainsi deux directions opposées par rapport à la France : la Pologne et le Portugal.

Je vous propose donc les premières pages des "Courbes de choses invisibles" (titre que j'emprunte à un album de Téléfax).

Amitiés

Philippe"

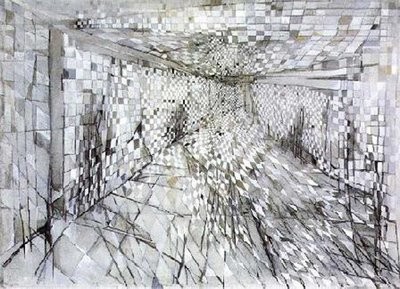

Des Courbes de choses invisibles

Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.

Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.

Il reprendra place dans le siècle. Ceux qu'il va laisser, qui en ont encore pour quelques années, parfois une éternité, l'envient en silence.

Son avocate se démenait pour obtenir sa libération. Il avait peur. Cela lui broyait l'estomac, enflammait ses boyaux. Il ne pouvait pas lui dire non, je ne veux pas quitter la prison. Personne ne peut le dire. Quatre ans d'incarcération il y a pire ; il faut aussi que cela cesse. La vie doit reprendre. Et quand elle lui a annoncé la nouvelle, il a senti que le tenia du dehors pointait sa gueule de feu. Mais c'était trop tard. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait.

Au milieu de la nuit, alors qu'il jetait un regard oblique sur la cellule, le cube froid qu'il va quitter, auquel les petites affaires de chacun ne donnent qu'une illusoire humanité, et il vaut mieux passer sur les quelques photos décoratives, la silhouette de Jankovic s'est plantée devant lui. Il s'est accroupi à son oreille pour lui demander une dernière fois s'il était heureux, je devrais, et ce qu'il allait faire : partir au loin ou rentrer en France ? Sais pas. Il y avait réfléchi quand ce n'était encore qu'un vœu lointain, pas même un vœu, une hypothèse, puis tout s'est évanoui. Réfléchir, c'était un bien grand mot. Pour la première fois, Jankovic a posé sa main sur la sienne, sans rien dire, avec une petite pression pour signifier son amitié. Venant de lui, c'était inattendu, parce qu'il s'est fixé depuis longtemps la règle de l'armure.

C'est le matin. Paulhino est triste. Il veut rire une dernière fois : désormais, pour l'heure de sport du vendredi matin et la partie de foot, les étrangers gagneront moins souvent, et Jankovic en a rajouté une couche : sur le marché des transferts, le Polak, c'est une perte.

Ils blaguent. Ils sont démunis.

Plus qu'une heure.

Ils le regardent tous une dernière fois, le Polak.

Le Polak. Il aura fallu attendre la prison et Lisbonne pour qu'un inconnu, Marinho, Augustin Marinho, l'appelle du surnom qu'on donnait à son père dans la famille de sa mère. Le Polak. Il avait entendu sa tante parler à sa cousine. Quand on a trouvé qu'un Polak pour mari. Et veuve presque tout de suite.

Il sort de la cellule. Il redevient Komian. Bruno Komian. Dit Koko, Kom ou Bkom. Le Polak n'existe plus.

Ce qu'on lui devait a été rendu. Ainsi ferment-elles, les autorités et la justice, la parenthèse, en lui dressant procès-verbal des objets restitués, de ses avoirs, comme s'il ne s'était rien passé à attendre derrière les barreaux. Il a simplement serré fort dans le creux de sa main les courroies de son sac. Ils l'ont remis à la rue, à la vie civile. Il a longé un parc et débouché sur une place où les voitures font la ronde autour d'une colonne betonnée que surmontent, noirs, un lion et un aristocrate à perruque. Le trafic est infernal, et le trouble du monde à nouveau entre en lui comme une gigantesque ritournelle. Il prend la Liberdade large et feuillue. Ses compagnons lui ont dit : la Liberdade, tu vas descendre la Liberdade et là tu verras la vie autrement.

Il comprend désormais les enseignes, les titres des journaux. L'ancien puzzle de lettres est devenu matière. Portugais d'adoption.

Il a senti bientôt ses pas se dérober, comme un épuisement brutal devant ce qui file dans tous les sens et il s'est assis à une terrasse. À une jeune serveuse, prompte et souriante, il a demandé un jus d'orange. S'il vous plaît. Son regard tremblant a suivi la silhouette s'enfoncer dans l'ombre du café. Il a posé ses mains pleines de fourmillements sur la fraîcheur métallique de la table pour retrouver un semblant de respiration intérieure, quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps réel, son corps, mais qui lui demande s'il est encore en vie, s'il a encore envie, d'être là ou ailleurs. La jeune fille est revenue et dans l'attente qu'il paie, ils se sont fixés. Elle est la première personne libre, normale et étrangère à toute cette affaire, à qui il parle. À qui il parle en portugais. Langue du transitoire, à peine quelques jours avant d'embarquer pour l'Amérique du Sud, mais devenue son autre langue, langue de l'exil carcéral et dont il doit vérifier, comme s'il y avait un doute possible, qu'elle peut servir à autre chose qu'à la détention, à la violence entre détenus, aux histoires salaces, servir à des relations simples, anodines, peut-être impersonnelles mais calmes. Langue du reste de sa vie, en admettant, par exemple, qu'il ne revienne jamais en France, possible, et qu'au fil du temps, la langue maternelle perde une à une ses pièces, est-ce possible ?, déliée jusqu'à ce qu'il cherche ses mots, comme on cherche, parfois, ses souvenirs. Et peut-être qu'un jour, qui sait ?, il en aura perdu toute la trace.

Il parle portugais. Il pourrait en faire quelque chose, choisir une autre ville que Lisbonne, et tout oublier.

Il vérifie le papier que lui a laissé Freitas, d'une adresse, l'adresse d'un hôtel de l'ami d'une cousine. Freitas n'est pas méchant. Il essaie de se raccrocher à l'idée que quinze ans en tôle, si tu sais te faire apprécier, te faire des amis, il est possible d'en sortir sans trop de dommage, même si plus personne ne l'attend, sinon sa sœur. Sa compagne est partie, au Brésil. Alors il a voulu l'aider.

Adresse et plan sommaire sur une feuille quadrillée, d'une écriture enfantine, de quelqu'un qui n'a pas beaucoup usé du crayon. Il faut qu'il descende encore.

Il arrive devant la plaque. La rue est perpendiculaire à la Liberdade et avant de s'y engager il aperçoit de l'autre côté du terre-plein central l'enseigne du Hard Rock Cafe où on peut voir, lui a dit Jankovic, un pantalon porté par Bowie, son idole, accroché au mur. Il n'aura qu'à y aller et il pensera à lui en buvant une bière. Dis, Komian, tu penseras à moi. Il a dit oui pour lui faire plaisir. Mais oui, là, maintenant, il y pense, à Jankovic.

L'entrée de l'hôtel est située en haut d'un escalier droit, un peu raide, au bout d'un couloir orné d'azuleros. Lorsqu'il répond en français, comme une échappée involontaire, au bonjour de la femme à l'accueil, brune et charnue, tout de noir vêtue, il la voit se pencher vers une porte entrouverte pour appeler Lourenço, évidemment il comprend tout ce qu'elle dit, un Lourenço portrait de sa mère, un peu obèse, qui reprend la conversation en français, mais il répond un minimum.

On l'accompagne jusqu'à la chambre, à peine plus grande qu'une cellule. Le sommier est dur. Mais la fenêtre est là, qui s'ouvre, et les deux battants s'écartent pour un semblant de balcon qui lui donne le vertige. Les toits s'étagent en plaques disjointes. Il entend des cris de cours intérieures, d'enfants, rien d'agressif ou de malheureux, même pas la lamentation d'une mère après son fils.

Il a fait sa demande en français, comme s'il ne voulait pas tout perdre, ou passer pour un étranger, un passant, simple et inoffensif.

La douche. D'abord un bonheur, l'eau qui roule comme une pellicule douce, filant au bout des doigts, ou pisse du menton, pression maximale. Puis c'est le désordre soudain, quand il pousse la porte vitrée, de n'être vu de personne, d'être un corps seul réduit au loisir de pouvoir se regarder sans pudeur à la grande glace de l'armoire, de pied en cap, corps tout entier récupéré d'une privation de quatre ans. Il touche à un silence inhabituel. Il n'entend rien du dehors. Tout est suspendu. Il baisse le regard vers ses orteils, remonte vers les genoux, puis le sexe, le nombril, la poitrine, les épaules, les yeux enfin. Les yeux dans les yeux, essayant de deviner ce que ces yeux veulent signifier, mais ce serait jouer aux échecs alternativement les blancs et les noirs, seul, comme dans l'oubli impossible du coup précédent et adverse. Ses yeux. Savoir regarder, savoir observer, ne rien perdre.

Agnès Trégaro. Il voit son image furtive dans l'encadrement de la fenêtre, son souvenir. Elle est l'absente, le silence qui l'attendait au bout de sa détention.

08:47 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

Commentaires

Cette invitation de Bertrand est une excellente initiative et nous vous remercions du cadeau de ces lignes.

Souhaitons à ce roman une belle vie éditoriale, que nous puissions fréquenter l'univers de Bruno Komian et l'écriture qui le porte.

Écrit par : Michèle | 04.02.2011

Les commentaires sont fermés.