30.05.2013

Trois nains, dit-on...

Mais je ne sais pas exactement où et je ne sais pas exactement quoi. C’est dire si mon billet présente ce matin un indéniable intérêt documentaire.

Mais c’est là où on sait le moins, qu’on imagine le plus, c’est bien connu.

C’est une dame qui me l’a dit, qu’il se passait des trucs couillons là-bas. Mais cette dame, bien qu’en sachant un peu plus que moi, ne sait pas grand-chose non plus. Je ne sais donc pas la part d'imagination qui rentre dans le récit qu’elle me fit, s’il est vrai que c’est là où on sait le moins… etc.

Entre Tuczna et Piszczac, donc, il y a quelque part dans la campagne, trois arbres. Enfin, il y en a plus que cela, bien sûr, il y a même des forêts, mais il y en a trois qui sont remarquables et intriguent beaucoup.

Quelle essence ?

Je ne sais pas, la dame ne le sachant pas.

Alors qu’ont-ils, ces trois arbres ?

Hé bien, ils sont bien portants, ils arborent un feuillage des plus sains, épais, mais ils ne grandissent jamais. Depuis quinze ans au moins, - notez la précision - ils ont la même taille. Ils sont petits, ils laissent leurs feuilles tomber chaque automne et en refont de nouvelles au printemps, comme tous les arbres à feuilles caduques de la terre, mais ils restent à la même hauteur, ne font aucune ramification nouvelle, ne s’élèvent pas d’un pouce.

Tout le contraitre de ce chêne de Jabłeczna, 700 ans dans les branches, que vous voyez là, à gauche, et qui est classé "Pomnik przyrody", Monument de la nature.

Les trois arbres dont je vous parle, eux, ne présenteront jamais, semble-t-il, cet auguste et large maintien. Ils sont bloqués. Si un arbre avait une hypophyse, je dirais que, chez ces trois sujets là, elle dysfonctionne. Elle ne produit pas l'hormone de croissance.

C’est fort étrange. Feuilles nouvelles à chaque printemps veut pourtant dire montée de sève, énergie, pousse… Mais là, non. Impassibles, les trois arbres. Ils refusent de grimper à l’assaut des nuages.

Mais il y a bien plus étrange encore. Le phénomène est assez singulier pour avoir attiré à lui des cameramen de la télévision… qui en furent quittes pour rembobiner des pellicules vierges. Les trois immobiles n’ont pas voulu se laisser mettre en image et, sur le film, on ne voit que du blanc et du flou.

Evidemment, j’ai prêté une oreille attentive à ce récit.

Des ondes particulières, ai-je dit, en bon bêta matérialiste.

Peut-être. On ne sait pas. Mais en quoi des ondes, banales, peuvent-elles nourrir un imaginaire ? Des ondes ! Pouah !

Non… Elevons-nous un peu, de grâce ! Le bruit court, dit la dame, qu’il y aurait eu là, autrefois, une église.

Quand ?

Autrefois. Très autrefois.

Tiens ! C’est curieux… Et quelle relation de cause à effet ? Mystère.

Le bêta matérialiste se creuse la cervelle et en remet une couche. Les ruines en dessous, bloquent la végétation peut-être. Que de la pierre. Plus rien à se mettre sous la racine et qui fasse grandir.

Allons ! Allons ! Les arbres poussent allègrement sur toutes les ruines du monde ! Ce n’est pas ça… Et puis, est-ce que des ruines enfouies empêcheraient une caméra de fonctionner ?

Le bêta matérialiste convient sans ambages de la bêtise de ses vaticinations.

Alors ?

Un autre bruit court - à mon avis c’est le même - que la Vierge aurait visité cette église.

Quand ça ?

Le bêta matérialiste se rend soudain compte de l’incongruité de sa question et ravale sa salive. On ne date pas un mystère de cette envergure, voyons !

Bon.

Le mieux sera de me renseigner plus avant, dans une des deux mairies, Tuczna ou Piszczac, et d’aller voir de mes propres yeux. Je connais bien la route qui relie les deux bourgades. J'irai avec mon appareil photo. Il est têtu, mon appareil photo. On verra bien qui, des ruines, des ondes, de la Vierge ou de mon appareil aura le dernier mot !

Et puis, le matérialiste bêta aime à rêvasser sur des lieux de mystères auxquels il ne croit pas. Il aime se nourrir d’étrange, d’ésotérique. S’envoler vers les suppositions les plus folles.

Avec du vent qui caresse les trois arbres, de l’herbe douce en-dessous, du sol sablonneux et un brin de soleil.

Il aime renifler ce qui semble contre-nature dans la nature. La littérature fait le reste ou ne fait rien.

Le matérialiste bêta aime les arbres, en plus. Et les dames qui racontent des histoires.

08:03 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.05.2013

Coucou !

Je le dis : il fait beau sur la Pologne de l'est, la campagne sèche ses plumes mouillées des dernières pluies orageuses et j'ai la flemme. J'ignore si les deux faits sont intimement liés.

Je me méfie des évidences établies, surtout quand elles me touchent de près.

Bref, je vous invite aujourd'hui à lire le coucou. L'oiseau, pas la fleur.

A très bientôt !

09:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.05.2013

France

D’ici, je vois la France à travers ce qu’elle a toujours eu de plus moche et de plus veule : ses politiques baveux et chafouins, ses journalistes et toute la racaille d’extrême droite qui montre le bout de son groin souillé par le lisier, sous prétexte que les homos, tout aussi cons et tout aussi indignes d’intérêt que leurs voisins hétéros, sont tombés dans le piège du code civil pour baiser légal au fond des grands draps blancs!

D’ici, je vois la France à travers ce qu’elle a toujours eu de plus moche et de plus veule : ses politiques baveux et chafouins, ses journalistes et toute la racaille d’extrême droite qui montre le bout de son groin souillé par le lisier, sous prétexte que les homos, tout aussi cons et tout aussi indignes d’intérêt que leurs voisins hétéros, sont tombés dans le piège du code civil pour baiser légal au fond des grands draps blancs!

Je ne vois jamais le pays qu’aime mon souvenir parce que j’y suis né, parce que j’y ai grandi et parce que j’y ai appris à vivre la vie. Je ne sens pas cette odeur qui manque à l’exilé, celle des chemins de terre et de traverse, des campagnes, des villages, des petites routes, des bistros à l’heure de l’apéro, des rires pour rien, pour le plaisir de rire, des collines et des bois éparpillés sur des plaines qui courent jusqu’à la plage.

Je ne vois que la laideur d'un vieux pays essoufflé.

Je la voyais aussi, cette laideur, quand je me promenais là-bas. Seulement, il y avait, comme contre-vision, comme évasion possible, bien autre chose. D’ici, non. On ne voit que le moche de la tête amochée des hommes, qui dégouline sur les scènes publiques et on imagine, tant bien que mal, la beauté. On l’écrit même.

Or, l’imagination est dangereuse. L’absence peut sublimer. L’absence sublime toujours même.

Et il m’arrive dès lors ce à quoi je n’osais songer il y a quelques années : le pays ne me manque plus guère.

Car si les Polonais, englués sous les plis des soutanes, ne me paraissent pour la plupart pas plus avancés dans leur conscience que ne le sont les Français, au moins parlent-ils une langue inaccessible à mes colères et à mon dégoût.

C’est comme ça que l’on devient un loup solitaire.

Quand on n'a plus besoin de la parole. Seulement du langage, sans avoir à prendre la posture du pédant misanthrope revenu de tout avant même d'avoir levé le cul de sa chaise.

15:30 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.05.2013

Les idiots qui nous gouvernent

On en serait mort de rire, on se taperait sur les cuisses, si on ignorait que cette femme, aux dents plus longues et plus acérées que celles du loup, fut aussi ministre du... budget !

Hé ben, ça fait peur ! En même temps ça rassure : ils ne sont grands que parce que, vraiment, nous sommes à genoux !

Suffirait de prendre la peine de se lever un peu pour qu'ils s'aplatissent aussitôt et la ferment enfin.

10:00 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, écriture, littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.05.2013

Salut, poète !

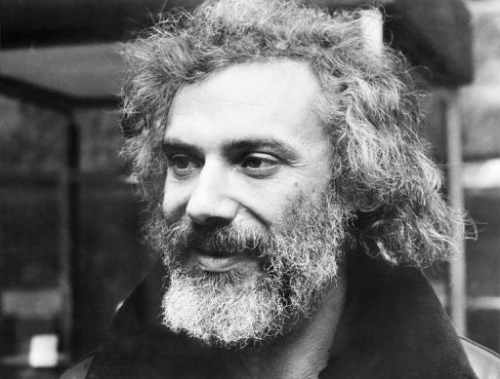

Il était le dernier survivant de mon panthéon personnel, au demeurant guère original, des poètes-chanteurs de langue française. Le dernier après Brassens, Brel, Ferré et Ferrat. Tous ont donc désormais rejoint les Gentils de l’au-delà ; tous sont partis mener le bal à l’amicale des feux follets, comme l’écrivit Brassens au Vieux Léon.

Il était le dernier survivant de mon panthéon personnel, au demeurant guère original, des poètes-chanteurs de langue française. Le dernier après Brassens, Brel, Ferré et Ferrat. Tous ont donc désormais rejoint les Gentils de l’au-delà ; tous sont partis mener le bal à l’amicale des feux follets, comme l’écrivit Brassens au Vieux Léon.

Cet homme m’était profondément sympathique, même si la Révolution permanente d’un autre Léon, celui aux petites lunettes perçantes et grand massacreur de la Makhnovtchina, n’a jamais été ma tasse d’histoire et ne le sera jamais.

Cela n’enlevait rien cependant, à notre époque, au talent de l’artiste. Laissons-lui sa marge d’erreur comme nous l’avons laissée à Aragon, Céline, Vailland et tant d’autres pour ne retenir que leur verbe artistique.

Moustaki s’appelait Georges par reconnaissance à Brassens. C’est le poète sétois, en effet, de treize ans son aîné et lui-même pas encore sorti de l’ombre de l’impasse Florimont, qui, en 1951 l’avait initié aux cabarets chantants de Saint-Germain-des prés. Ces deux-là, accrochés à la rime et à la musique, ne se mettaient pas du tartre sur les dents et ne faisaient pas partie de la horde existentialiste. Ils ne faisaient partie de rien. Brassens fréquentait bien les copains de la Fédération Anarchiste et dans le Cri des gueux signait des articles sous le pseudonyme de Jo la cédille, mais il en ressortit très vite : les anars fédérés considéraient que ce gars-là parlait un peu trop de dieu dans ses poèmes (!)

Bras dessus, bras dessous, donc, les deux poètes attendaient leur heure, à une époque où le talent avait encore une chance de recevoir la reconnaissance d'un écho. Eussent-ils, avec les mêmes mots, tenter leur chance en 2013, qu’ils n’auraient rencontré que le mépris d'un temps méprisable.

En 1969, sac au dos, jean déchiré et crasseux, cheveux au vent, quand il me prit fantaisie, avec un camarade, de sacrifier à la mode de l’errance contestataire et d’entreprendre une grande tournée européenne sur un continent qui n’était pas encore plié sous des critères faussement communs, c’est le Métèque que nous nous plaisions à jouer pour faire la manche. Cette chanson nous collait à la peau, nous en avions fait quasiment notre profession de foi. On s’imaginait même, parfois, l’avoir nous-mêmes écrite.

Bien sûr que ces illusions naïves n’ont pas résisté aux vents cruels de l’âge et que tout ça est retombé bien vite. Mais ne reconnaît-on pas la complicité qu'on a avec un artiste, quel qu’il soit, à ce qu’il brasse chez nous à un moment donné ? Et si une œuvre, ou une œuvrette - foin de la hiérarchie culturelle des pédants ! - fait partie de notre histoire, même ponctuellement, alors c’est que l’auteur fait aussi un peu partie de notre vie.

Adieu, poète !

Tu n’as point démérité de mon souvenir anonyme. Me reste juste à te souhaiter que longtemps tes chansons traînent encore dans les rues.

12:05 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.05.2013

Habiter sa langue dans une autre langue

C’est tout simplement magnifique et j’aime m'y rendre parfois, pour prendre le thé avec des pâtisseries ou pour déguster des pirogis faits maison, quand ce n’est pas une pharaonique kotlet schabowy .

A l’étage, dans un dédale de marches, de poutres et de piliers levés comme des étais, une inscription gravée sur une planche épaisse attire mon œil : Osoba godna pije do dna, à savoir : Une personne digne de ce nom boit cul sec.

Car les Polonais boivent ainsi. Ils ne goûtent pas, ils ne tergiversent pas, ils ne brassent pas le verre pour qu’en remonte la subtilité du parfum qui excitera les papilles. Ils vident d’un trait, la tête renversée, à la slave. A la hussarde même. Et c’est comme ça qu’ils apprécient le goût d’une vodka - petite eau - qu’ils savent si elle est bonne ou si elle est frelatée. Car les cultures, on le sait, sont aussi dans les gestes et dans la façon de déguster le monde.

Ça m’impressionne toujours. Je me souviens qu’une compatriote en visite à la maison nous avait fait cadeau d’une très belle bouteille de vieux Calvados. J’avais alors voulu, par orgueil et par sympathie - ce qui n’est antinomique que pour les imbéciles n’ayant jamais décollé la semelle de leur terroir - faire voir à mon voisin que, nous aussi, on avait des alcools forts et qu’on n’était pas que de frileux buveurs de vin au gosier cacochyme.

Quoique je susse pertinemment qu’il avait coutume de faire cul sec, je m’attendais, allez savoir pourquoi, à ce qu’il se fende d’une exception et vide son verre à la française, par petites et délicates goulées. Cul sec ! J’en eusse été, bien qu’autrefois moi-même fier buveur, absolument incapable.

Cul sec. En voilà bien une expression… Et me voilà donc cherchant querelle aux mots devant cette planche du restaurant massif qui, de façon on ne peut plus péremptoire, juge que si je suis un homme, je dois boire comme ça. L’inscription annonce littéralement do dna, c’est-à dire, jusqu’au fond.

Je suis un peu vexé, trituré dans mes racines de lent siroteur. Alors cela ne me plaît pas du tout et je dis à D. que ça n’a aucun sens, cette expression, car, en vitesse, d’un trait ou par petites gorgées, un verre, si tant est que le liquide qu’il contient flatte notre plaisir, se vide jusqu’au fond.

Oui, et en français, donc ? En français, vois-tu, que je m’apprête à pérorer… En français, hé ben… Hé ben c’est la même chose. Oui. Jusqu’à ce que le fond soit sec, sans préciser dans quel laps de temps...

Et ce n’est pas la première fois, c’est même assez souvent, que je suis pris au piège et que je suis obligé, face à la langue polonaise, de traduire ma propre langue et de reconsidérer dans leur signification une foule d’expressions automatiques.

D’aller au fond. De les boire par petites lampées plutôt que cul sec.

10:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.05.2013

Un p'tit malin de la mondialisation

Le monde en a plein la bouche, de sa mondialisation. On se goinfre à qui mieux mieux de globalité, circulation de capitaux, délocalisations intempestives, trafics de savoir-faire, «virtualisation» des banques et des monnaies et tutti quanti. L’ère exclusivement financière du capitalisme, caractérisée par l'économie au service de la seule puissance bancaire, a donc réussi à faire sauter tous les vieux verrous et la planète sous sa houlette est un pays unique. Elle a détourné ainsi à son seul profit le vieux et naïf slogan des adolescents pubères et beatniks que nous étions peu ou prou et selon lequel les hommes sont tous des frères, plus de frontières !

Le monde en a plein la bouche, de sa mondialisation. On se goinfre à qui mieux mieux de globalité, circulation de capitaux, délocalisations intempestives, trafics de savoir-faire, «virtualisation» des banques et des monnaies et tutti quanti. L’ère exclusivement financière du capitalisme, caractérisée par l'économie au service de la seule puissance bancaire, a donc réussi à faire sauter tous les vieux verrous et la planète sous sa houlette est un pays unique. Elle a détourné ainsi à son seul profit le vieux et naïf slogan des adolescents pubères et beatniks que nous étions peu ou prou et selon lequel les hommes sont tous des frères, plus de frontières !

Ce qui signifie aujourd’hui, bien évidemment, qu’où que vous soyez et qui que vous soyez vous êtes taillable et corvéable à merci aux yeux d'intérêts fumeux situés aux antipodes, de l’autre côté de la machine ronde, et dont vous n’avez seulement jamais entendu parler. Un gars qui gagne sa survie en enfonçant des pointes sur un chantier ou en réparant des mobylettes dans un paisible village des Ardennes ou de Corrèze, par exemple, peut très bien se retrouver du jour au lendemain à la rue parce qu’une banque de Californie ou de Zanzibar a fait de mauvaises opérations boursières et change brutalement de stratégie. C’est aussi con que ça. L’ennemi est devenu imbattable, puisque invisible, inconnu, hydre aux multiples têtes.

Mais est-ce vraiment nouveau ? Qu'on se souvienne seulement des Raisins de la colère où les expropriés, forcés de fuir en Californie, ne trouvent pas d'interlocuteurs responsables de leurs maux. On leur répond, la banque, la banque...

Je me garderai donc de dire si tout cela est triste, si c’est moral, si c’est pernicieux ou si c'est ceci ou cela. Là n’est pas mon propos. Que ce système ne me plaise pas est cependant à mes yeux une raison suffisante pour affirmer qu'il est mauvais, sans avoir à en décortiquer les perversions.

En revanche, je voudrais bien illustrer par un fait divers qui m’a fait rire aux éclats combien le susdit système, ce filet jeté par-dessus la tête de tous les hommes et qui les mange à la même sauce, a des failles qu'une intelligence subversive peut exploiter, en trouvant la maille où s’engouffrer et en détournant ainsi cette organisation mondiale, parachevée par internet, pour se la couler douce et vivre bien sa vie.

Ce qui, à mon sens, est fort louable et mérite estime et considération.

Mais oyez plutôt !

Un informaticien américain ayant en charge d’établir des programmes, boulot spécialisé et ardu s’il en est, était salarié d’une entreprise qui le rémunérait à hauteur de 250 000 dollars par an. Pas mal, n’est-ce pas ? Le gars donnait entière satisfaction, était merveilleusement noté par sa hiérarchie, congratulé et à tous les étages respecté pour son sérieux, ses initiatives et son talent. Jusqu’à ce que - je ne sais comment, peut-être par l’intermédiaire d’un bon collègue, jaloux et mouchard - on découvre avec stupéfaction qu’il passait ses journées sur Facebook ou twitter, jouait aux cartes, faisait ses courses, écrivait à ses amis, et, passionné de chats, regardait des films à longueur de journée sur ces animaux ! L’affaire ébruitée posa évidemment question et on découvrit alors sur un disque externe que le futé informaticien faisait faire tous ses programmes par des Chinois, non moins doués que lui, et qu’il les rémunérait pour un cinquième de son salaire !

Qu’advint-il ? Le gars a été bien sûr viré. Et moi je dis qu’il a été viré par excès d’allégeance au système, c’est-à-dire qu’il a démontré que la mondialisation, c’est bien, c’est beau, c’est magnifique, mais à la condition expresse qu’elle ne rapporte qu’aux détenteurs de capitaux et non pas aux vils prolos.

Car enfin, de quoi se plaint-elle, cette entreprise, sinon qu’un de ses prisonniers a osé regarder par la lucarne et a pris un bon bol d’air ? Les programmes étaient bien faits, performants, le gars honorait donc les termes exacts de son contrat de travail. Ce qu’on lui reproche, en fait, c’est d’avoir honoré le susdit contrat, mais pas à la sueur de son propre front.

Comme quoi le travail, c’est d’abord punitif et comme quoi un travail sans souffrances, ce n’est pas un travail mais de l’escroquerie.

Normal, vu l’étymologie même du mot.

D’ailleurs, l’entreprise a certainement retenu l’adresse des Chinois. Ayant viré son malin salarié, elle traite sans doute directement avec eux et, pour les mêmes services, débourse désormais 50 000 dollars au lieu de 250 000…

Hé bien moi, je trouve que, ce gars, il devrait recevoir deux médailles rutilantes : une pour service rendu au capital financier, l'autre pour avoir dévoilé le véritable visage du travail salarié.

CQFD

08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.05.2013

La mémoire des fusils

De l’autre côté, la Biélorussie veille à ce que l’Europe libérale ne vienne pas pervertir de ses souffles pseudo-démocratiques son flegme totalitaire.

Sur la frontière, à cet endroit, il y a aussi une église toute blanche, ceinte d’un petit parc où murmurent au vent des arbres vénérables. C’est un sanctuaire et c’est un village nommé Pratulin.

Un lieu où la tranquillité bucolique ombrage des ruisseaux ensanglantés.

Rendre mémoire à ceux que les tumultes ont criblés de balles, ici à bout portant, c’est d’abord comprendre comment et pourquoi ces tumultes et ces massacres s’inscrivent dans l’histoire du monde. Comment comprendre en effet, pour prendre l’exemple le plus funeste, l’Holocauste, si l’on ne sait pas la guerre de 14-18, le traité de Versailles, la crise du capitalisme américain ruinant l’Europe de 1929, l’organisation financière du monde au début des années 30 et si l’on ne retient, pour déterminante qu’elle fût, que la folie névrotique d’Adolph Hitler ?

Ici, donc, pour comprendre le sang versé, il faut remonter très loin, jusqu’à la sécession de l’empire latin et la fondation de l’empire d’Orient par Constantin, hors de la zone d’influence de la langue latine et du siège apostolique de Rome.

Les religions ne créent pas la géographie humaine, contrairement à ce qu’une idée répandue voudrait nous enseigner quand elle nous affirme qu’une certaine homogénéité de la culture et des traditions européennes nous viendrait de la chrétienté. C’est vrai mais c’est surtout prendre les causes pour les conséquences et inversement car les religions installent leurs zones d’influence et colonisent les cultures et les arts sur des terrains que la politique - au sens très large - a préparés et fondés. Ainsi, la création de l’église orthodoxe, identifiée au monde byzantin - ce qu’on appelle le schisme de 1504 - n’eut-elle d’autres raisons que d’affirmer et de structurer économiquement et politiquement l’indépendance des contrées orientales vis-à vis de Rome et de l'Occident en général.

La différence entre l’orthodoxie et le catholicisme réside principalement dans la liturgie, elle-même dictée par des interprétations quelque peu divergentes du dogme, mais ces différences ne furent point des causes, mais des prétextes. C’est-à-dire des justifications a posteriori d’une organisation déjà établie du monde.

Mais, dans toute sécession, dans toute séparation, dans tout divorce, il y a une zone-tampon. Et cette zone-tampon se situe précisément là, sur les rives du Bug, de part et d’autre, car aussi bien en Pologne qu’en Ukraine et qu’en Biélorussie.

Il y avait donc là ce que j’appelle des croyants riverains de l’une et l’autre des deux églises. Ainsi est née en 1566 une troisième église, dite église uniate, qui, voulant par nécessité ménager la chèvre et le chou - qu’on me passe l’expression - fit allégeance à Rome tout en conservant la liturgie orthodoxe.

Et il arriva immanquablement ce qui arrive toujours dans ces cas de mixité idéologique, qu’elle ne fut pratiquement admise par personne, fut littéralement massacrée, s’attira la haine des Tsars et fut la cible d’une répression brutale et criminelle, en particulier sous Catherine II et même jusqu’au dernier Tsar, Nicolas II.

Le sanctuaire de Pratulin entretient ainsi la mémoire du massacre du 24 janvier 1873. Quelques jours auparavant, le curé uniate, Jan Kurmanowicz, fut renvoyé par les autorités russes et manu militari prié de ne plus officier. Refusant d’abjurer leur foi - je dirais plutôt leur choix - les paroissiens refusèrent alors de pénétrer dans l’église orthodoxe et se rassemblèrent sur le parvis. L’armée russe intervint aussitôt et les massacra, à genoux qu’ils étaient alors.

L’athée anticlérical que je suis n’éprouve absolument aucune gêne ni contradiction intellectuelles à s’être rendu sur les lieux du crime pour mémoire car, pour lui, aucune idéologie au monde ne peut justifier qu’une armée crible de balles des villageois désarmés. Aucune vie ne mérite d’être ôtée parce qu’elle refuse de se soumettre à telle ou telle autorité. Que ces gens aient été des chrétiens, m’importe peu : ils étaient, avant toute autre chose, précisémment des gens. Des frères humains.

Mourir pour des idées, c´est bien beau, mais lesquelles?

Et comme toutes sont entre elles ressemblantes

Quand il les voit venir, avec leur gros drapeau

Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau

Là, en 1944, fut massacrée par les Nazis toute une escouade de soldats soviétiques.

Comme quoi ni les crimes ni les monuments qui les rappellent à notre mémoire n’ont d’odeur que celle des fusils et du sang.

Illustration 1 : Photo prise à Pratulin d'un tableau représentant le massacre de janvier 1793

Illustration 2 : Monument de Pratulin dédié aux soldats de l'Armée rouge

11:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

16.05.2013

Curriculum

Quand, au hasard des conversations, j’étais parfois amené, pour d’insignifiantes raisons, pour un détail, pour donner une précision, pour évoquer un souvenir, à faire allusion à tel ou tel travail que j’avais pu pratiquer, les gens souriaient et me demandaient, un brin narquois et même compatissants, quel âge avais-je donc et combien avais-je eu de vies !

Quand, au hasard des conversations, j’étais parfois amené, pour d’insignifiantes raisons, pour un détail, pour donner une précision, pour évoquer un souvenir, à faire allusion à tel ou tel travail que j’avais pu pratiquer, les gens souriaient et me demandaient, un brin narquois et même compatissants, quel âge avais-je donc et combien avais-je eu de vies !

L’ensachage de la poudre de lait en usine, le travail de nuit, du dimanche, les prolos, leur mentalité, les trois-huit ? Je connais, je connais, j’ai fait ça…. Pompiste du temps où il n’y avait pas de libre-service ? Oui, oui, me souviens très bien. C’était marrant. De jour comme de nuit. Ouvrier agricole ? Oui, c’était dur, je connais bien, les journées sont longues, harassantes, j’ai fait ça. L’éducation nationale, les profs, les collèges ? Oui, oui, je sais, je fus pion d’internat, pion d’externat, longtemps en lycée technique, puis maître auxiliaire dans un collège. Les photos aériennes ? Ah oui, ça, je connais bien, j’ai fait, me souviens bien. C’était ridicule comme les gens étaient fiers de leur bicoque vue du ciel ! Parfois, si le cliché était raté, on ne voyait que les tuiles, mais le gars était quand même content de voir son espace vital depuis les nuages. Ça lui donnait de la hauteur ! Surtout sur l’île d’Oléron. J’avais d’ailleurs inventé un slogan rigolo : survolez votre vie quotidienne ! Marchand de tableaux ? Ah, ça, c’était cocasse ! En Allemagne, oui, j’ai fait. Un bon boulot, chiant mais de la thune dans les poches, vu que le mark valait trois fois plus que le franc ! La forêt, le meilleur bois de chauffage, les coupes franches, la replantation d’essences nouvelles ? Pendant plus de dix ans, oui, oui. J’aimais beaucoup. Dur mais plaisant. La communication dans les administrations ? Ah, mon pauvre monsieur, m’en parlez pas ! J’ai fait ça aussi… Là, ce n’était pas dur mais déplaisant. Et puis, je fais l’impasse - on va pas y passer la nuit- sur les vendanges, la cueillette du tabac, des pommes, des framboises, et sur, aussi, la vente de produits cosmétiques au porte-à-porte, et puis, tenez, correcteur pigiste pendant six mois, et même, gardien de parking. Gardien de parking, quelle idée !

Alors, avec tout ça, on se demande, quand je raconte aujourd’hui, comme je le fais, là, si j’ai eu le temps de m’amuser, n’est-ce pas ? Et je réponds que, justement, c’est bien parce que je n’ai toujours eu dans la tête que l’idée de m’amuser que j’ai fait tant de boulots. Un gars qui a perdu l’enthousiasme veut de la stabilité, il veut être coupé en deux morceaux bien distincts : être celui qui vit, qui a des envies, des désirs, avouables ou inavouables, et l’autre, celui qui a un statut social, un métier, un vrai travail, un truc qui le cadre aux yeux des braves gens. Une définition. Machin ? Quel Machin ? Mais tu sais bien, Machin qui travaille là-bas ou là-bas ou qui est soudeur, prof à, postier, boucher, conducteur de bus ! Ah, d’accord, je vois maintenant... Je croyais que tu parlais de Machin qui travaille à…

Mais, quand on fait tant de métiers sans n’en exercer aucun, ça produit beaucoup de papiers. Des fiches, des contrats, des conventions, des relevés de cotisations, des attestations, des déclarations sur l’horreur. Bref, comme disaient les paysans du Poitou, c’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses. Et moi, à la fin de la foire, j’ai perdu tous mes papiers. Je n’ai conservé que ceux du dernier emploi, le plus long, Quinze ans, les autres se sont envolés à droite, à gauche. Au vent de mon désintéressement. On m’a pourtant dit que si, si, si, il fallait faire des demandes, s’adresser là, écrire ici, téléphoner là-bas, réunir tout ça et que, comme ça, je récupérerai la monnaie de mes pièces. Vous vous rendez-compte ? Faudrait des lustres pour faire ça. Presque un autre métier ! Si vous additionnez l’impéritie des administrations et ma fainéantise, vous arrivez à des temps infinis. Donc, socialement, sérieusement quoi, pour justifier de tel ou tel droit, bien maigre, auquel je peux prétendre en vertu de ce curriculum vitae bordélique, je dis et, mieux, je prouve, que j’étais un fonctionnaire territorial. Ça en jette, ça ! C’est-à-dire que je ne mentionne que les derniers pas de cette longue course dans le dédale de la survie. Un peu comme quelqu’un qui voudrait chanter une chanson qu’il a composée et qui ne se souviendrait que du dernier couplet.

Finalement, la seule chose que j’aurais bien aimé être sans jamais y parvenir, c’est écrivain.

Mais ce n’est pas un métier, ça.

Si, c’est un métier !

A condition de le faire mal.

Image : Philip Seelen

10:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.05.2013

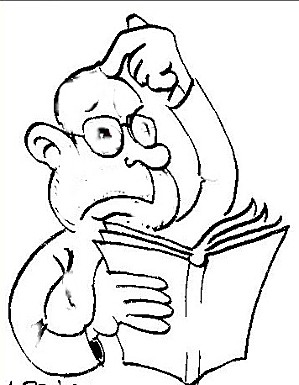

Ecrivain et édition

1 - Je suis énervé pour m’être récemment laissé entraîner à m’énerver encore contre un éditeur qui me faisait poireauter gentiment depuis plus d’un an sur un manuscrit ; qui ne répondait plus à mes mails et qui ne donnait, en dépit de sa promesse, aucune suite à l'appel téléphonique et courtois dont je m’étais, de guerre lasse, fendu à son égard.

1 - Je suis énervé pour m’être récemment laissé entraîner à m’énerver encore contre un éditeur qui me faisait poireauter gentiment depuis plus d’un an sur un manuscrit ; qui ne répondait plus à mes mails et qui ne donnait, en dépit de sa promesse, aucune suite à l'appel téléphonique et courtois dont je m’étais, de guerre lasse, fendu à son égard.

Je me suis donc emporté et l’ai traité sans ambages de mufle, comptant ainsi mettre un point final à une relation qui n’avait pas encore commencé. Mais il arriva contre toute attente que l’éditeur me répondît soudain que son silence n’était pas un signe de désintérêt.

J’en suis resté pantois.

Parce qu’il me semblait jusqu’alors que lorsqu’on s’intéresse à quelqu’un, on le fait savoir à l’intéressé, sinon à court ou moyen terme, du moins à long terme. Sans quoi, où se situe donc l’intérêt de s’intéresser ou d'intéresser ? Je vous le demande bien.

Si vous avez la réponse à cette bizarrerie, vous seriez gentils, les uns et les autres, de me la communiquer car là, j’avoue, mon bon sens achoppe sur quelque chose de trop ardu pour mon cervelet.

Mais à toute chose malheur est bon. Car si d’aventure vous écrivez des manuscrits, que vous les jetez régulièrement au vent qui passe, via la poste qui coûte cher, et que jamais plus vous n’en entendez parler, soyez alors certain que votre délicieuse écriture a retenu toute la vertueuse attention d’un comité de lecture.

Il vous faut savoir composer avec les oxymores si vous voulez que le silence retentisse de la qualité de vos écrits. Le gros problème, c’est que vous serez seul à entendre à force d'attendre.

A moins que, comme moi, vous rendiez public le non-sens, lui donnant ainsi une chance in extemis d’avoir un sens.

2 - J’ai remarqué la chose suivante : les écrivains qui ont un blog rougissent de plaisir non contenu à y étaler les différentes critiques qui sont faites, de-ci, de-là, à l’ouvrage qu’ils viennent de publier. Certains ne tiennent même un blog que pour cela et, entre deux livres, restent quasiment muets, comme si, à part les quelques commentaires qu'ils peuvent susciter, rien n'était digne d'être transmis.

Donc, dire ce qui s’est dit de votre livre. Je l’ai moi-même fait pour Zozo, chômeur éperdu, Géographiques et Le Théâtre des choses, et je le referai, j’en suis certain, si je publie un jour un autre livre.

Je le referai et pourtant je sais que ça n’a absolument aucun sens, sinon celui d’une certaine fatuité ou d’un désespoir qui n’ose avouer son nom. Les deux peut-être. Car qu’est-ce que c’est que ce système où l’écrivain se fait le relais des critiques, c’est-à-dire l’écho des échos ? Jusqu’où peut-on rabâcher ainsi son nombril ? Une voix qui s'égosille à hurler l'écho de son propre écho peut-elle être encore une voix autre que celle de Narcisse ? Ou alors a-t-on si peu confiance en soi, dans ce que l’on fait, qu’il faille encore écrire sur le mur où d'autres viennent d’écrire vos louanges ? A force d'enfoncer le clou, ne risque t-on pas de se taper sur les doigts ?

Imaginez-vous, par ailleurs, Flaubert ou Maupassant ou Genevoix ou Giono, qu’importe, avoir publié dans un petit recueil les critiques qui avaient été faites de leurs différents ouvrages et étalé ce recueil à la barbe d'un public médusé ?

J’ose ainsi le dire : c’est là un des signes tangibles de la dramatique stupidité d’une époque.

Stupidité à laquelle, je le répète, je participe. A mon grand dam.

14:09 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.05.2013

Amalgame étymologique dramatique

Si le langage est la conscience mise en voix et l’écriture sa fixation sur un support, cette mise en voix et cette fixation empruntent le même et lent cheminement, concrétisé par la présence étymologique dans la conceptualisation du monde.

Si le langage est la conscience mise en voix et l’écriture sa fixation sur un support, cette mise en voix et cette fixation empruntent le même et lent cheminement, concrétisé par la présence étymologique dans la conceptualisation du monde.

Ecouter les mots, les dire ou les écrire, c’est toujours jouer d’instinct la musique dont leur histoire les a chargés.

Mais le langage est pressé. Il traduit son époque et il arrive alors que les mots s'en retrouvent profondément blessés, humiliés dans leur chair, bafoués dans leur mémoire, niés dans leur histoire.

C’est le cas dramatique pour ce mot qui qualifie le criminel qui viole des enfants. Un mot qui dit tout le contraire de ce qu’il veut dire. Un anti-mot.

Pédophile - faut-il le préciser ? - signifie littéralement l’ami des enfants, celui qui aime les enfants. Et ce qu’on appelle un pédophile, c’est précisément celui qui les déteste au point de les réduire au rang d’instruments sexuels à la solde de ses pulsions, qui les meurtrit dans leur vie, dans leur chair et dans leur âme. Qui les détruit à jamais.

Une Cour d’Assises qui condamne un «pédophile» devrait préalablement ouvrir le grand livre des racines grecques et condamner officiellement cette crapule en tant que pédophobe.

Mais le mot n’existe pas. Le vrai mot, pédéraste, prenait soin, lui, de ne pas emprunter à l’étymon phil mais à eros - plus précisément à ἐραστής, erastès, amant - pour dire clairement le côté sexuel des choses. Le concept a été volé pour qualifier (honte à cette déviation du sens !) l’homosexuel, qui n’est pourtant pas plus pédéraste que vous et moi !

Affligeante discrimination par le biais de la falsification du langage.

On voit que l’étymologie trahie se venge et fait dire aux hommes tout le contraire de ce qu’ils voudraient exprimer.

Les conquêtes militaires, depuis la nuit des temps, ont toutes pratiqué le viol des femmes de la nation conquise. Un enlèvement des Sabines violent et récurrent. De façon atavique, primaire, barbare, psychanalytique même, humilier un peuple, le soumettre jusque dans ses racines et sa raison d’être, le détruire en tant que peuple culturellement singulier, c’est planter la graine du vainqueur dans le ventre du vaincu.

Que dirait-on alors si des soldats conquérants, véritables criminels de guerre, étaient jugés par la Cour Internationnale de Justice sous le chef d'inculpation de xénophilie ?

Aberration insensée des mots employés à contre-sens de leur réalité constitutive !

11:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.05.2013

René Guy Cadou

À travers les prairies

À travers les matins de gel et de lumière

Sous la peau des vergers

Dans la cage de pierre

Où ton épaule a fait son nid

Tu es de tous les jours

L'inquiète la dormante

Sur mes yeux

Tes deux mains sont des barques errantes

À ce front transparent

On reconnaît l'été

Et lorsqu'il me suffit de savoir ton passé

Les herbes les gibiers les fleuves me répondent

Sans t'avoir jamais vue

Je t'appelais déjà

Chaque feuille en tombant

Me rappelait ton pas

La vague qui s'ouvrait

Recréait ton visage

Et tu étais l'auberge

Aux portes du village

René Guy Cadou, La vie rêvée, 1944

09:19 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.05.2013

Vérité en deçà, erreur au-delà

Au début des années 80, je séjournais en Allemagne, d’abord à Cologne, puis à Hambourg. Je fréquentais pas mal les bars et étais ainsi devenu plus ou moins camarade avec un tenancier, tout du moins autant que peut l’être un habitué du zinc avec un taulier.

Au début des années 80, je séjournais en Allemagne, d’abord à Cologne, puis à Hambourg. Je fréquentais pas mal les bars et étais ainsi devenu plus ou moins camarade avec un tenancier, tout du moins autant que peut l’être un habitué du zinc avec un taulier.

C'était à Cologne, ça.

La machine à sous, légale dans les bistrots allemands, s’activait dur. Mais j’étais moi-même, de fait, une machine à sous à deux pattes pour le susdit taulier.

Bref, un matin, voulant trinquer avec une connaissance, je me dirige vers l’estaminet et, chemin faisant, me mets à réfléchir que, merde, on est le 8 mai, c’est férié ! Car on a beau séjourner dans un autre pays, on trimballe toujours sur ses épaules une tête formatée.

Joyeusement surpris de voir l’établissement grand ouvert, j’interpelle alors le patron et lui dis que j’avais pensé me casser le nez pour cause de fermeture. Ce à quoi, il avait répondu, sourire très contrit :

- Chez nous, c’est comme chez toi : on fête les victoires, pas les raclées.

Je lui avais demandé d’excuser ma balourdise et j’avais eu tort. Tout comme les Allemands, a moins qu'ils ne soient nazillons, ont tort de ne pas fêter le 8 mai qui les a débarrassés d’Hitler et du nazisme. Taire le 8 mai comme une défaite, à Cologne ou à Hambourg, c’est louche.

Ici, en Pologne, on ne fête pas le 8 mai. Car comment fêter la chute d’Hitler sans célébrer la victoire de Staline ? L’histoire a une autre signification et Varsovie a été ensanglantée et détruite avec la complicité de l’armée rouge. Célébrer la chute d’un sanguinaire venu de l’Ouest remplacé par un sanguinaire venu de l’Est serait de nature à faire perdre le Nord.

Alors, pour les salariés, pas de 8 mai et pas de pont qui les mènerait jusqu’à lundi, parce que pas d’Ascension non plus. Tout comme il n’y a pas de lundi de Pentecôte, ce fameux lundi de Pentecôte que cet imbécile de Raffarin avait voulu voler pour climatiser les maisons de retraite ! Il voulait faire du froid, lui, avec la sueur des autres !

Bref, quand je pense à tous ces jours fériés dans mon pays laïc, qui s’agrippent à des ponts, voire à des viaducs, ça me fout le bourdon. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais quand je travaillais (un peu) j’avais honte. Mal à l’aise. Honte de fêter la victoire de l’adversaire incrusté dans nos vies, dans nos pensées, nos morales, depuis plus de 2000 ans !

Mais un jour férié, ça ne se refuse pas, pardi ! Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse, n’est-ce pas ?

Il est pourtant de basses ivresses qui s’apparentent plus à de l’ivrognerie de caniveau.

Et s’il y en a qui rêvent à une VIème République, là-bas, moi, je m’en fous de la République et de son numéro matricule !

Ce que j’aimerais, c’est un autre calendrier ! Un calendrier joli et qui ne tremperait pas dans l’eau bénite.

Qui ne puerait pas la légende dogmatique.

13:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.05.2013

C'était quoi, exactement ?

Mon billot, mes haches et mes clopes sont à la lisière de la forêt que remue doucement le vent du printemps. Quelque part, haut dans les bouleaux et les pins, j’entends la mélodie du loriot jaune et noir. Alors j’arrête de fendre mes bûches pour écouter une minute. Le voir est impossible. Je le sais bien. Cet oiseau des tropiques est farouche, comme s’il était ici voyageur clandestin. Il ne se montre jamais ; il joue de la flûte dans l’ombre. C’est un grand musicien qui pense, sans doute, que l’entendre est essentiel et que le voir est dérisoire. De fait, du mois de mai jusqu’à la mi-août, je l’entends tous les jours et suis obligé d’ouvrir mes grands livres d’oiseaux pour le voir couché sur du papier. D’imaginer ce que j’entends. Mais n'est-ce pas là un peu lire ?

Mon billot, mes haches et mes clopes sont à la lisière de la forêt que remue doucement le vent du printemps. Quelque part, haut dans les bouleaux et les pins, j’entends la mélodie du loriot jaune et noir. Alors j’arrête de fendre mes bûches pour écouter une minute. Le voir est impossible. Je le sais bien. Cet oiseau des tropiques est farouche, comme s’il était ici voyageur clandestin. Il ne se montre jamais ; il joue de la flûte dans l’ombre. C’est un grand musicien qui pense, sans doute, que l’entendre est essentiel et que le voir est dérisoire. De fait, du mois de mai jusqu’à la mi-août, je l’entends tous les jours et suis obligé d’ouvrir mes grands livres d’oiseaux pour le voir couché sur du papier. D’imaginer ce que j’entends. Mais n'est-ce pas là un peu lire ?

Parfois, je m’assieds sur mon billot, je fume une cigarette, je pense à des choses, certaines pleines de joies, d’autres plus tristes, d’autres carrément insipides.

J’aime le chuchotis du vent dans les branches nouvelles...

Un bruit de pas derrière moi, sur l’herbe naissante. Elle me montre son livre, s’accroupit et sans plus d’ambages :

- Explique-moi le communisme. C’était quoi ?

Me voilà soudain à des années-lumière de mon loriot ! Quoiqu’il me traverse soudain l’esprit qu’une radio musicale sous le régime communiste en Pologne s’appelait Wilga, le loriot. Mais bon, ça fait bien peu pour entamer une réponse à une aussi vaste et abrupte question.

- Comme ça ? De but en blanc ? Tes leçons portent là-dessus ?

- Pas exactement. C’est sur les dictatures - elle feuillette son bouquin, murmure des noms - Hitler, Franco, Staline.

- Ah, c’est encore plus vaste alors ! Pourquoi donc le communisme ?

- Parce qu’ici - elle montre les champs et la forêt - il y avait le communisme. Je comprends pas trop ce que c’était exactement.

- Ben…

Je prends une cigarette, je pose ma hache, je m’essuie le front car je viens d’avoir chaud et présume que je vais avoir plus chaud encore pour m’en sortir.

- En deux mots, c’est difficile à dire, que je bredouille.

- Essaye quand même.

- Bon, voilà : C’était une idée qui voulait qu’il n’y ait plus ni riches ni pauvres mais tout le monde à égalité.

- Ah ! Mais c’est bien, alors ?

- Attends, attends. Je t’ai dit que c’était une idée. Retiens bien ça. Mais c’est pas comme ça que ça s’est passé, en fait. D’abord, ici, l’idée n’est pas vraiment venue des Polonais, des gens du pays. Elle est venue avec les chars de Staline repoussant ceux d’Hitler, à la fin de la guerre. Comme en Hongrie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie…

- C’est quoi ?

- C’est quoi quoi ?

- C’est quoi la Tchécoslovaquie ?

- C’était un pays qui aujourd’hui en fait deux : la République Tchèque et la Slovaquie.

- Bon… Je sais où c’est. D’ailleurs, en juin avec l’école, on va à Prague, tu sais.

- Wiem. Donc, l’idée a été imposée aux Polonais. Ce qui fait qu’il n’y avait que très peu de gens au pouvoir, très peu qui commandaient et qui surveillaient continuellement les autres qui obéissaient. Tu me suis ?

- Oui, mais je vois pas trop la différence avec aujourd’hui…

Aïe, aïe ! que je dis in petto. Je me suis déjà fourvoyé et on s’en va là sur un terrain glissant. Je suis dans l’obligation de me faire violence, de me faire apologiste de la démocratie, bref, de chanter la messe.

- Aujourd’hui, ma belle, il y a des partis politiques qui se disputent, des élections pour le Président de la République, les députés, les maires, les powiats, les régions. Avec les communistes, il y avait aussi quelques élections mais un seul parti. Alors, forcément, les gens étaient obligés de voter pour ce parti ou de ne pas voter du tout. Et c'était très mal vu de ne pas voter, en plus... Dangereux même.

- C’était malin !

- Ben oui, c’était malin. Le temps que ça a duré. Donc, égalité dans la pauvreté et quelques riches aux commandes. Voilà ce qu’est devenue l’idée communiste apportée par les chars de Staline. Pas le droit de penser autrement qu’eux.

- C’est dégueulasse !

- Ben oui, c’est dégueulasse. Le temps que ça dure.

- Alors, c’était une vraie dictature ici. Elle a l'air étonnée. A nouveau elle regarde les champs, les prairies et la forêt, comme si elle voulait que ce soit eux qui racontent, eux qui ont vu, qui ont senti, qui ont vécu tout ça.

Le loriot siffle là-haut sur ses branches.

- C’était une dictature, oui. Et tu vois l’immeuble moche, au carrefour de Bokinka où on passe souvent ?

- Oui. C’est vrai qu’il est moche.

- Hé ben, c’étaient là des logements collectifs pour les paysans qui cultivaient tous ensemble la même terre avec les mêmes outils. Pour l’Etat. Une coopérative, que ça s’appelait. Un Kolkhoze en Russie.

Elle pouffe.

- T’imagines le voisin obligé de vivre avec d’autres et de travailler avec eux tous les jours ?

J’imagine.

Et je sais pourquoi elle pouffe. Parce qu’elle sait déjà que les gens sont renfermés sur eux-mêmes et fiers des quelques lopins qu’ils cultivent et fiers de leur tracteur qui est à eux, rien qu’à eux, payé à crédit avec des sous de la banque et que plus ils travaillent, plus ils risquent de gagner des sous et que le dimanche ils vont à la messe pour faire voir comme ils sont honnêtes.

Alors je dis :

- J’imagine mal en effet. Mais retiens bien que c’était une bonne idée au départ. Et que la trahison de cette idée, son abandon même, a fait beaucoup, beaucoup de mal. En fait, il n’y a jamais eu de communisme ici. Qu’un semblant. Mais ne le dis pas à ta prof, elle se vexerait.

- Bien sûr que non. T’inquiète. Je saurai dire ce qu’il faut si je suis interrogée.

Il est temps pour moi de reprendre la hache. Je ne sais pas si je m’en suis bien sorti. Je crois que non. Il aurait fallu des heures. Et encore…

De toute façon, elle a déjà refermé le livre, s'est relevée et court maintenant après un papillon jaune qui, sur la prairie, voltige de fleurs en fleurs.

Et je suis content que la prairie lui raconte les papillons plutôt que la dictature.

14:46 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.05.2013

Le passéiste

Ils étaient des vieillards.

Ils étaient des vieillards.

Le bout clouté d’un bâton tenu dans leurs grosses mains frappait la pierre des chemins.

Ils étaient des vieillards. Leurs longs sourcils blancs, broussailleux, retombaient en voltigeant sur leurs paupières. On eût dit des halliers bousculés par le vent.

Ils étaient des vieillards.

Trop longtemps, leur douloureuse échine s’était penchée sur les sillons d’automne ; elle en avait tellement pris le pli qu’elle ne se redressait plus beaucoup. Certains d’entre eux marchaient alors le buste en avant, qui semblait vouloir se jeter sur le sol. La terre est basse, disaient-ils !

Ils étaient des vieillards et ils ricanaient avec des dents jaunies par la chique, tavelées par le tanin de la vendange, de longues dents déchaussées, semblables à celles de leurs chevaux broyant l’avoine. Ils ricanaient à tout : rien, sinon les nuages et les vents qui ravineraient leurs labours, coucheraient leur blé ou enterreraient trop profondément leurs graines, ne leur faisait vraiment peur. Ni les bruits lointains du monde crachés par le gros poste à lampe, ni les idées des autres, ni les maladies sournoises.

Certains d’entre eux avaient vu l’enfer. C’était avant, trop loin avant, alors ils n’en parlaient guère. Ou, s’ils en parlaient, c’était avec des mots qui avouaient ne pas être les bons, des mots qui ne savaient pas dire tout à fait tant c'était difficile à dire. Alors, ils maugréaient seulement de sourds jurons, avec des hochements de tête désabusés et de vagues haussements d'épaules.

Ils ne lisaient jamais. Ils savaient seulement compter des poids, des mesures et des coûts. Des coûts simples comme bonjour. Des coûts qui soustrayaient tout bêtement ce qu’on avait donné pour obtenir ce qu’on avait reçu, et personne ne venait s’interposer entre eux et les opérations qu'ils griffonnaient dans un cahier bleu marine et que des souris, parfois, avaient échancré. Au dos de ce cahier bleu marine que des souris, parfois, avaient échancré, les tables de multiplication toujours étaient inscrites. En cas de défaillance soudaine.

C’étaient leurs calculs. A eux. Au cheval. A la vache. A la chèvre. Aux poules. Au sac de graines. A la charrue et au pain du boulanger. On ne leur disait pas comment il fallait compter et ce qu’il fallait faire de ce qui sortirait de bon ou de mauvais de l’opération. Ils comptaient simplement, comme jadis la craie du maître sur un grand tableau noir.

Et quand ils avaient fini de compter, ils relevaient d'un geste las leur béret crasseux, crachaient dans leurs mains, puis se remettaient à éventrer la terre.

Parfois, le dimanche, ils s’asseyaient sur l’herbe du talus et regardaient au loin le soleil ensanglanté ruisselant sur les bois. Leurs yeux clignaient, comme pour ne pas trop en voir. Ils savaient bien que c’était là-bas qu’ils allaient. Que, même, ils arrivaient déjà.

Je me souviens bien d’eux.

Ils étaient des vieillards. De soixante à soixante-cinq printemps.

Je crois voir aujourd'hui, parfois, au loin, un soleil ensanglanté qui ruisselle sur les bois.

10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET