27.03.2013

La loi du talion

Elle lit Quo vadis. Dans le texte, bien sûr, puisqu’en polonais. Et elle me demande :

Elle lit Quo vadis. Dans le texte, bien sûr, puisqu’en polonais. Et elle me demande :

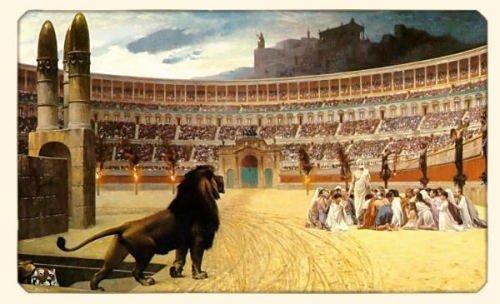

- Pourquoi Néron donnait-il les chrétiens à manger aux lions et aux bêtes fauves ?

Pourquoi ? Heu… J’essaie d’expliquer la folie de Néron, le paganisme, le premier siècle de la chrétienté, laquelle n’était encore qu’une secte d’excités.

Bon. Elle reprend son livre, pas guère plus avancée qu’avant sa question.

Parce que, en histoire, - mais, ça, elle ne peut pas le savoir- le « pourquoi » n’a aucun sens, séparé de tous les autres pourquoi et des multiples comment qui l’ont précédé ?

Je retourne donc à mes occupations, comme débarrassé d’une question à laquelle je n’ai que des poncifs à répondre, et, in petto, je reformule : Oui, pourquoi ? Et je me demande bien si Sienkiewicz lui-même aurait pu répondre à ma fille et s’il a pensé que sa fresque ne pouvait pas rentrer dans la tête d’une enfant de treize ans autrement que par la compassion et, in fine, le parti pris. Et que c’était profondément faire mentir l’histoire, en fait.

Et je divague vers d’autres pensées. Néron et tous les tortionnaires des premiers chrétiens ont rendu de sacrés services à cette secte qui, 2013 ans plus tard, exerce son hégémonie sur une bonne partie de la terre et des hommes et qui étale ses richesses à la barbe des pauvres gens. Une secte qui a grandi démesurément, s’est assurée le soutien des empereurs, des rois, des dictatures, des sanguinaires les plus effroyables, des républiques, et qui, partout, a semé les graines de sa propre morale et de ses conceptions morbides du monde. Bref, une secte devenue religion et qui, à tout bien considérer, a rendu au centuple les malheurs qu’on lui a infligés dans l’œuf.

Mais surtout, surtout, les persécutions des premiers siècles lui ont permis de faire du sacrifice et de la souffrance, du sang impudique qui coule, des pointes qui s’enfoncent dans les mains, des épines qui lacèrent le front, la figure de proue de tout son fonds de commerce où la mort, encore la mort, toujours la mort, est l’article de luxe. Une boutique où la mort par sacrifice est hors de prix, vous vaut la reconnaissance éternelle, la canonisation !

Voilà, me dis-je, en épluchant mes pommes de terre pour le dîner. Voilà où mènent les brimades, les génocides et les tortures, c'est-à-dire à l’hégémonie, souvent, des torturés, comme s’ils avaient une redoutable revanche à prendre sur l’Histoire.

Dans une moindre, très moindre mesure, j’aurais envie de demander à la petite lectrice de Quo vadis : pourquoi la Pologne, un pays si beau et si fier de sa liberté, a-t-elle signé un concordat avec Rome ? Pourquoi les curés pavanent-ils, se mêlent-ils de tout, imposent-ils partout leurs mielleuses tartufferies, promènent-ils leurs sombres soutanes jusques dans les couloirs de l’école ? Et j’aurais la réponse : parce qu’il y a eu ici cinquante ans de communisme durant lesquels ils ont été muselés. Et ils la prennent, leur revanche !

Le clergé polonais doit tout aux imbéciles du matérialisme historique. Sans eux, il serait nul, sans voix, insignifiant. Hors sujet.

Dans le même ordre de réflexions, j’en arrive à formuler, toujours in petto : et peut-être l’Etat Hébreux lui-même doit-il tout à la démence monstrueuse du troisième Reich ? Et il la prend, lui aussi, sa revanche, même s’il n’atteint pas l’horreur des crimes que son peuple a subis !

Mais là, je me tais. Il vaut mieux que je continue d’éplucher mes pommes de terre en silence.

Pourtant, c’est comme ça, l’Histoire : Une sale, une répugnante, une abjecte loi du talion. Et le sage, l'homme libre, l'amoureux de sa vie, ne se sent responsable d'aucun des crimes perpétrés dans l'Histoire et n'a donc de comptes à rendre à personne, sinon à lui-même, à ceux qu'il aime et qui l'aiment.

Il renvoie donc dos à dos, dans une même et violente détestation, tortionnaires et revanchards.

12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.03.2013

Je vous salis ma rue !

Dans ma revue de presse du lundi matin - j’en suis coutumier - je lis donc que les névrosés du triangle œdipien sont encore descendus dans la rue, cette imbécile de Boutin aux premières loges. Un bon éclat de rire en la voyant affalée comme un gros tas parce qu’elle a inhalé un peu de vapeur lacrymogène, pauvre chochotte. Trop marrant. C’est pas bon, hein, ma grosse ? Hé, hé, ces putains de flics ne savent même plus reconnaître les leurs ! Ou alors les flics socialistes seraient-ils devenus des thérapeutes ?

Le slogan en filigrane de toutes ces grenouilles de bénitier égarées dans la rue comme les crapauds hors leurs ténèbres humides, ne serait donc plus de coasser Je vous salue, Marie pleine de grâce mais Je vous salis, ma rue pleine de graisse !

Et puis, Copé qui se plaint de la brutalité des flics. Alors, là, c’est le bouquet de la turpitude. Un mec à l'idéologie des plus brutales et des plus répugnantes, qui s’en prend aux gardes prétoriennes du système qu’il rêve de mettre lui-même en place pour casser du rêveur, du poète, du PD, du noir, de l’arabe, de l’anar, du fou, du différent !

Quand tous les rois Pétaud crient « vive la République »,

Que « Mort aux vaches » même est un slogan de flic ! *

Bravo, Brassens, tu voyais bien plus loin que le bout de ta pipe !

Ce qui est inquiétant quand même dans cette histoire de mariage homo - j’ai assez dit ce que j’en pensais - c’est l’acharnement de la vieille et chafouine calotte… Même en Pologne, réputée plus catholique que le pape chez les Français qui se croient intelligents, ils sont moins rétrogrades et poussiéreux dans leur tête. Vous imaginez Boutin ou Copé avec un transsexuel sur les bancs de l’Assemblée, comme c’est le cas ici ? Déjà qu’une ministre en robe fleurie leur fait vomir leurs grossiers fantasmes de cochons primaires ! Hé ben, ce serait du joli, tenez !

Ce qui est inquiétant aussi, c’est que tous ces cons, qui ont bien le droit d’être hétérosexuels comme je le suis moi-même avec un certain bonheur, se mêlent vraiment de ce qui ne les regarde nullement. Qu’ont-ils donc à faire que des gens du même sexe se caressent désormais abrités de l’opprobre par une loi ? Est-ce que ça va rendre plus misérables encore leurs orgasmes besogneux ? Est-ce qu’on leur demande, avec cette loi à la con, à lui, de coucher avec son voisin, et à elle, avec sa voisine ? Qu’est-ce que ça peut bien changer dans leur vie de peigne-cul ? Moi, qui m’en fous comme de l’an quarante de ce qui se passe au fond des grands draps blancs d’autrui, je ne vois là que bêtise crasse, méchanceté de psychopathes et volontés démentes de vouloir régenter à l'aune de leurs propres aliénations l'intimité des gens.

Pauvres types par milliers ! Faudrait quand même qu'ils s'avisent de penser un peu avec leur cerveau parfumé à l'encens, qu'après 2013 ans de diktats de leur morale scélérate, un peu d'alternance ne va pas les tuer. Hélas ! Adipeux et onctueux tortionnaires masqués, va !

Plus triste encore et dans un tout autre domaine : un ami a la gentillesse de me faire parvenir un article sur Debord exposé à la BNF… Hé ben ! Depuis le temps qu’il y a des gens qui disent avoir lu Debord, peu sont venus pour en tirer profit, à ce que je vois. Plus mort que ça, t’es vraiment au-delà de la mort.

Et puis, allez, encore un truc révélateur d’une inguérissable société. Mélenchon qui s’en prend aux Salopards de la finance - dit en ces termes, je suis bien d’accord avec lui - et aussitôt, hop, la meute aux abois qui crie à l’antisémitisme ! Tiens donc ? Curieux, ça. Hum… Très curieux, même. Bon. Je n’en dis pas plus. On me ferait fermer mon blog. C’est pas que j’y tienne comme à mes deux yeux, à ce blog, mais je hais les décisions coercitives. Surtout prises à mon encontre par des lobbys.

Rêve ! Rêvons ! Rêvez donc ! Non pas d'un monde meilleur, non, ça c’est vraiment de la foutaise, de la vraie bouillie pour chats d’appartement, mais à et dans notre monde, le nôtre, celui qui nous appartient en vrai, celui de l’individu sensible, la seule référence qui vaille, celui qui nous vient de nous et de notre histoire, de ceux que nous aimons, de ceux que nous protégeons et qui nous protègent, loin du tumulte dégoûtant des épouvantails de tout acabit !

Ce matin, l’hiver est encore là. Blanc sous le soleil et l’herbe au fossé que défrise le vent de l’est. Encore moins seize au mercure. Le printemps sera pour bientôt, vivons donc l’instant.

Mais je viens encore de perdre dix précieuses minutes à m'énerver contre l'indicible actualité d'un monde de plus en plus inactuel !

*Le vieux normand

11:47 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

23.03.2013

Marc Robine : Les aventuriers

Dans un monde qui a tué l'aventure et qui tente de réduire la vie à une mésaventure économique, l'aventurier est forcément une figure de style, une allégorie, un être mythique.

C'est en ce sens que je lis les paroles de Marc Robine et je vous invite à écouter sa chanson parce qu'elle est fort bien écrite, à mon goût tout du moins.

En plus, la ligne de basse est très belle...

12:00 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.03.2013

La République du scandale permanent

Les bras nous en tomberaient si nous ne savions pas, et ce, hélas, depuis bien trop longtemps et à nos dépens, que la République était devenue la République des rois Pétaud ; cette même République initiée il y a plus de deux siècles, d’abord par le peuple de Paris avant d'être récupérée par les névrosés de la Veuve, Robespierre, Danton, Saint-Just et autres sanguinaires ayant la lourde charge historique de faire triompher la bourgeoisie.

Les bras nous en tomberaient si nous ne savions pas, et ce, hélas, depuis bien trop longtemps et à nos dépens, que la République était devenue la République des rois Pétaud ; cette même République initiée il y a plus de deux siècles, d’abord par le peuple de Paris avant d'être récupérée par les névrosés de la Veuve, Robespierre, Danton, Saint-Just et autres sanguinaires ayant la lourde charge historique de faire triompher la bourgeoisie.

Et si le peuple de France du XXIe siècle savait encore compter, il comptabiliserait tous les représentants qu’il a eu la bêtise d’élire depuis quarante ans - pour faire court - et qui se sont avérés n’être que des voyous de haut vol.

Les derniers en date, donc, un Cahuzac et un Sarkozy... Un qui s’occupait des sous que vous n’avez pas, que vous n’aurez jamais, un capable de faire vos fonds de tiroir, qui avait toutes les clefs du coffre-fort national en déroute, qui était le plus haut lieutenant financier de la République auto-déclarée exemplaire, et l’autre qui a tenu toutes les destinées du pays pendant cinq ans avec l'arrogance hautaine du parfait menteur ! Un qui se met une poire de côté pour la soif en Suisse et l’autre qui attaque les vieilles dames ! C’est pourtant pas du menu fretin, ça, peuple de France ! C’est ton élite. Peut-être même ton miroir !

- Comment ? Que dites-vous ? Présumés innocents ? Oui, oui, bien sûr… Mais veuillez tout de même prendre note de ce que je ne suis pas de leur clique et ne suis donc pas tenu de chanter leur messe… Bien sûr, qu’ils sont innocents ! Dans leur logique. Pourquoi ce présumé ? Ils sont innocents, tous, toutes, parce que, comme les chats de gouttière, ils retombent toujours sur leurs pattes. Quelle blague ! Ils sont statutairement innocents.

Je vais vous dire sans ambages, dans le creux de l’oreille : je les ai déjà affrontés, ces cocos-là ! Pas eux, mais leurs frères. Avec des tas de copains, d’amis, de rigolos de mon acabit. Et on a tous tâté de la paille avant qu’un juge n’ait eu le temps de se prononcer sur notre culpabilité ou sur notre innocence. En vingt minutes, chacun a été jugé capable des faits et hop, à l’ombre ! Pourquoi ? Pour préserver l'ordre public. Salauds !

Leur présomption d’innocence, qu’ils brandissent tous comme un drapeau de la vertu républicaine, je la connais par cœur : elle est faite pour les coupables ! Un écran de fumée... Fouillez donc les prisons, braves gens, croquants bien-pensants et autres beaux parleurs du cirque médiatique ! Fouillez-les et demandez aux milliers de détenus qui croupissent en détention préventive où est leur présomption d’innocence ?

Dans la tinette, au fond de la cellule, qu’ils vous diront. Pour préserver l'ordre public.

Car voyez plutôt : ils sont quasiment pris la main dans le sac, mais ils peuvent néanmoins être innocents, les Cahuzac et les Sarkozy. Hé, Sarkozy, qu’est-ce que t’en as fait de la présomption d’innocence pour les lascars que t‘as foutus en taule quand t’avais ton cul au pinacle ? Et ceux que t’as fiché terroristes parce qu’ils avaient pété un ou deux câbles sur une ligne SNCF, hein ?

Vous verrez qu’ils finiront plus blancs que neige, les deux derniers présumés innocents. Pour préserver le désordre public. L’éclat de la blancheur dépendra cependant de la somme de fric qu’ils auront mis dans l’affaire et du talent du baveux qui va s’évertuer à faire disparaître sous le nez d’un juge, tel un prestidigitateur, et le sac et la main. Regardez Pasqua, Chirac, et tous les autres… Libres comme pinsons printaniers, les lascars ! Un petit peu coupables, certes, oh, pas beaucoup, un peu, juste pour faire le mariolle, et, in fine, innocents. Tenez, l’autre pointu, là, le gros du FMI, son tas d’or a même réussi à faire tout disparaître, la femme et la pipe ! N’importe lequel citoyen lambda aurait pourtant écopé à sa place de 15 ans de cabane ! Et tu continues, citoyen, à leur faire allégeance ? Mais c’est toi, Peuple de France, de Montaigne et de Voltaire, qu’est vraiment un innocent ! Un innocent aux mains vides. Comme ta tête. Et ils le savent, bien, allez, que tu l’es. Depuis le temps que tu leur en fournis obséquieusement les preuves !

Si le dégoût n’avait pas, comme toute chose, ses limites, on vomirait devant les déclarations de gauche, de droite, du centre et de partout… Les uns font "chuttt, innocent"… Les autres, les Pitbulls du droit, les gardiens du temple, qui se mettent à déclarer que c’est le juge qui est un bandit… Va se retrouver en taule, le juge ! C’est pas Gentil, ça ?

Car un autre malfaiteur, un second couteau du nom de Guaino- ça fait très Borsalino and Co, en plus - Guaino, donc, de déclarer comme qui rigole : Cette décision (vis-à-vis de Sarkozy) est irresponsable, elle n'a pas tenu compte des conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'image du pays, de la République, de nos institutions. Comprenez-le bien, ce malfrat-là : c’est parce qu’il étale l’image de leurs magouilles au grand jour que ce juge est à clouer au pilori. Sans vergogne, le Guano ! Heu, le Guiano…. Pouvait pas étouffer un peu l’affaire ce con de juge, non ?

Aux urnes, Citoyen ? Non, t’as mieux à faire. Beaucoup mieux à faire… Casse-leur la gueule ! Mais t’as depuis trop longtemps le ventre trop rond pour ça et le cerveau trop imbibé par les postillons de la propagande et du mensonge.

Et puis, je m’en fous de toi et de ton destin de crétin !

Je ne suis plus citoyen. Depuis très longtemps… Trop eu peur de te ressembler.

Populiste ? Ha, ha, ha ! Encore un mot re-manufacturé dans la bouche des voyous qui te musellent : Tout ce qui s’oppose à leurs saloperies est désormais populiste, démagogie, parce que notre politique, c’est d’abord de la magouille officielle. Et vlan ! CQFD.

Allez, salut, assez perdu de temps à brasser la boue.

Mort aux vaches et vive l’anarchie, comme dit l’poète !

15:25 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture, politique, société | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.03.2013

Morice Benin

Je vis... Un long texte chanté que j'avais beaucoup aimé dans les années 70. Si je le réécoute aujourd'hui, je n'en fais pas la même lecture car, en quarante ans, rien n'a changé sous les cieux de l'inhumanité rampante.

C'est une relecture qui s'amuse, hélas, de l'inutilité de la parole.

Par exemple ces deux vers :

Je vis... En écoutant Giscard reparler de croissance

Dans un Paris de merde où les gens marchent et crèvent.

Vous pouvez remplacer Giscard par Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande, vous collerez toujours à l'actualité. Et même, à la limite, par De Gaulle, Clémenceau ou Sadi Carnot.

En fait, les poètes, les chanteurs, les écrivains, les artistes, les romanciers, les critiques, les journalistes, soliloquent.

Et c'est quand l'outrecuidance les prend de croire qu'ils ont quelque chose à dire qui portera à conséquence qu'ils deviennent de parfaits triples idiots.

Ce qui arrive fort fréquemment.

12:04 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.03.2013

Au pied des murs - Fiction en 3 épisodes - Fin -

3

[...] Alors je suffoquai tandis qu’un flot épais de sang tiède envahissait tout mon corps, me faisait ouvrir la bouche toute grande et basculait ma tête dans un vertige jusqu’alors inconnu, d’une violence délicieuse et qui ne devait plus guère me quitter.

Je vis d’abord la femme étendue sur la chaise longue. Elle était nue. Elle était absolument nue. Elle se prélassait au soleil telle la divinité d’une légende antique et sa chevelure auburn, saupoudrée d'une lumière qui retombait en poussières, se répandait en désordre sur la toile rayée blanc et vert de la chaise longue. Elle tenait un livre à la main et d’épaisses lunettes noires masquaient son regard. J’écarquillai mon œil désemparé dans le petit interstice de bois et je fixai, de profil, la touffe ombrée du pubis, les seins mordorés, ronds et lourds, et je frémissais de tout mon corps, en proie à l’extase. Cette beauté de statue, tellement parfaite, tellement limpide et tellement isolée au milieu de tout ce délabrement de pierres et de halliers, ne pouvait être que l’émanation d’une déesse, que la manifestation d’un esprit fugitif et malin des bois et des forêts.

Qu'une créature momentanément égarée de ce côté-ci du réel.

Tout mon être tendu demeurait cependant chevillé à l’ombre délicatement crépue de cette étrange toison entre les cuisses et à la poitrine dressée tel un cri d’ivresse jeté vers le soleil et le grand ciel tout vide et tout bleu. Les jambes négligemment croisées à hauteur du genou étaient longues, beaucoup plus longues que la chaise sur laquelle elles étaient étendues et de temps à autres, seul signe tangible de l’existence charnelle de cet être magique, la main se levait légèrement pour tourner une page du livre.

Elle repoussa bientôt les lunettes sur le haut du front, se leva, éblouissante de souplesse, et se dirigea lentement par une allée de fins gravillons blancs, vers le corps de bâtiments situé juste en face de moi. Elle me tournait maintenant le dos. J’admirais là, l’œil collé contre le bois de la porte cochère à m’en faire mal, les premières fesses féminines de ma vie. J’admirais la réalité vivante de mes fantasmes naissants, j’admirais l’apparition devant mes yeux de toute cette métaphysique du désir qui devait plus tard me servir de phare et de sémaphore pour tracer ma route, et derrière laquelle, de villes en villes, de villages en villages, de routes en routes, d’années en années, de débauches en débauches, de joies en détresses, d’ivresses en ivrogneries, j’ai couru, couru à perdre haleine, comme le prisonnier de l’éboulement court après le soupçon de lumière qu’il a cru entrevoir au bout de sa prison d’obscurité.

J’assistais, médusé, à l’éphémère et première mise en scène d’une éternelle illusion.

Un homme cependant, le torse puissant, était apparu qui venait à la rencontre de la femme. Il sortait de l’aile aux larges baies vitrées située en face de moi, et je me retirai vivement comme s’il pouvait me voir à travers le lourd portail. Je restai quelques instants le dos plaqué contre la porte, effrayé, n’osant plus m’approcher ni faire le moindre mouvement. Lorsque je revins enfin, avec mille précautions, l’œil avide, comme aimanté à cette fente entre les vantaux, le cœur battant, les deux corps n’en faisaient plus qu’un, absurde amas de peau luisante, agité d’ombres et de lumières, et ils se roulaient dans l’herbe comme le font d’ordinaire les enfants et les jeunes chiens fous.

Les larmes aux yeux, la bouche ouverte, j’entendais depuis mon portail, gémir ces deux corps ridicules. On eût dit qu’ils étaient en lutte et en proie à la plus vive des douleurs.

J’essaie de retrouver le trouble qui m’envahissait. Il me semble que quelque chose d’irréel, de délicieux et de divin, s’était évanoui et, avec ces deux corps confondus, qui se multipliaient, qui se chevauchaient tour à tour, qui roulaient, se redressaient et se renversaient encore, l’adoration du merveilleux.

Je crois que j’étais accablé. Et pour s’être inscrite dans le réel, dans le charnel, l’apparition nue n’en restait pas moins aussi inaccessible pour moi que la lune ou les étoiles de la nuit le sont aux rêveurs éconduits. Mon âge - j’allais avoir treize ans- , l’homme qui pérorait, gloussait et se trémoussait comme un absurde pantin sur ma déesse déchue, ma condition sociale, mes parents, le curé, l’école, le monde entier… Il y avait, entre cette beauté spectrale et moi, entre ce que je voyais se dérouler d’elle devant mes yeux meurtris par le mystère obscène du désir et de la vie, entre les étranges lamentations que j’entendais maintenant jaillir de sa gorge offerte aux immensités du ciel , des abîmes effrayants, absolument infranchissables.

Il y avait tout le poids d’un incompréhensible et soudain désespoir.

J’éprouvai tout à coup une haine féroce contre tout ce qui était. Contre mon âge, contre les hommes, les réalités, contre tout ce qui pouvait m’entourer de tranquille et d’insignifiant bonheur.

Et je versais des larmes de dépit quand, la pénombre descendant maintenant de plus en plus profondément sous la touffeur des sous-bois et les deux corps s’étant enfin désolidarisés pour rejoindre l’intérieur des bâtiments après être longtemps restés blottis l’un contre l’autre, inertes, comme terrassés par la violence du combat, je me résolus enfin à rebrousser chemin, anéanti.

Je venais de perdre les repères sur lesquels l’enfant guide sa navigation. Je venais d’engloutir dans une vision éblouissante, la foule des petits signes avec lesquels cet enfant se fraie un chemin, difficile et solitaire, entre les commandements, les écueils et les rochers du monde adulte.

À tel point que tout ce qui, jusqu’alors, avait nourri peu ou prou mon initiation au plaisir de vivre devint affreusement insipide.

Je sombrai pour longtemps dans l’apathie et le dégoût même de l’existence.

09:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.03.2013

Au pied des murs - Fiction en 3 épisodes - 2 -

Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.

Mes premières stupeurs à peine estompées, je m’avançai doucement sur la pointe des pieds, comme attentif à ne pas réveiller quelque chose de ces décombres tellement inattendues, quelque chose de lointain, de souterrain et qui n’existait pas dans mon monde. Ces ruines m’apparurent incontestablement extravagantes en ces lieux. Elles étaient vivantes, elles étaient humaines, elles semblaient s’être déplacées là, tant elles n’étaient pas du même élément que les herbes, que les arbres, que les fleurs et que la poussière ocre du chemin.

L’enfant aux portes de son adolescence ne voyait sans doute pas ces vieux murs tels qu’ils étaient en vérité. Leur solitude, leur dégradation majestueuse dans tout le silence et le secret de ces grands bois, lui en imposaient. Il les voyait puissants, qui coupaient autoritairement sa route. Ils avaient surgi. Ils étaient un mouvement. Et déjà n’avaient d’importance que ce qu’ils pouvaient bien receler. Dissimuler. Plus loin qu’eux.

C’est bien ce qui différencie foncièrement l’archéologue qui cherche de l’enfant qui trouve. Celui-là veut faire parler les vestiges au passé, celui-ci n’a d’yeux que pour l’éventuelle ouverture que pratiquerait ce passé sur un futur immédiat, qu’il s’approprierait aussitôt.

Ces grands murs sont restés gravés intacts dans ma mémoire d’homme. Je pourrais aujourd’hui dessiner et peindre leurs lézardes béantes d’où dégoulinait la terre rouge de la maçonnerie, leurs sommets ravinés, les plantes et les arbustes qui les broyaient de leurs étreintes, les lourdes pierres taillées, grisâtres et mouchetées de lichens. Je pourrais sans les trahir les reproduire tels qu’ils jaillirent devant moi, spontanément, comme des allégories de ce qu’il faut éviter de franchir, comme des signes, comme des prémonitions à la fois austères et dionysiaques. J’eus, sans la définir évidemment, la terrible sensation que ces parois marquaient la fin de mon monde. Qu’il y aurait désormais un «avant» et un «après» leur rencontre.

Le layon se rétrécissait, pris en tenaille par des genêts, des genévriers et autres broussailles. Il descendait légèrement maintenant et ce n’est que parvenu au pied des murailles, que je constatai que seule la crête en était écroulée. Les bases étaient encore saines. Je continuai lentement sur le sentier dont la déclivité s’accentuait et qui semblait vouloir contourner le vieil édifice. Il changeait de qualité aussi. Il était à présent revêtu de pierres que recouvrait une mousse bien verte et humide. Il y avait de l’eau par ici. Je le sentais. Et de la fraîcheur. Ça n’était plus la lourdeur bourdonnante, épaisse et poussiéreuse des sous-bois. Quelque chose avait changé, la température, le décor, presque la saison. Je mesurai tout ça d’instinct et en pris pleinement conscience en apercevant entre les cailloux et les herbes rampantes, les minces filets d’eau d’un écoulement limpide.

À force de prudence et de lenteur, je parvins bientôt jusqu’à l’angle de ce qui m’apparut dès lors comme étant des fortifications. Car à cet endroit s’élevait une grosse tour ronde et crénelée, à partir d’où les remparts s’enfuyaient à la perpendiculaire, accompagnés du petit sentier qui descendait encore plus abrupt, toujours pavé et luisant d’humidité.

Une tour ! Je n’en avais jamais vu que sur mes livres d’écolier. Une tour, ça signifiait dans mon esprit bataille rangée, flèches, arbalètes, lances, cris, feu et huile bouillante jetée sur des assaillants tout vêtus de fer… Je levai la tête. Elle était haute, en bon état et sans doute avait-elle été reconstruite car la pierre, quoique loin d’être neuve, était plus blanche et mieux taillée que celle des remparts. Un lierre géant avec un tronc tourmenté par de robustes nœuds, lourds comme des poings, l’escaladait, s’enroulait tout là-haut entre les créneaux avant de continuer sa conquête exubérante tout le long des sommets effondrés de l’enceinte.

Remparts, petit chemin dallé autour, source toute proche, tour. Tout cela désignait un château. Au bout de mon escapade, j’étais donc tombé sur une forteresse des temps anciens, secrètement recluse au fond des bois. Je n’étais plus apeuré ni inquiet : j’étais émerveillé et ma tête se mit à battre la campagne.

Ma maison, mes parents, les interdictions, les recommandations, les morales, étaient soudain à des siècles d’ici et continuaient de s’éloigner encore vers un brouillard irréel. Tout ça, déjà n’existait plus. Un souffle puissant surgi d’un temps révolu venait de balayer ma petite vie de garçonnet au rang des quotidiens moroses, sans rêve et sans issue.

Longtemps je suivis le layon de plus en plus étroit, le long des remparts que le soleil éclairait de jaune clair à travers la cime immobile des arbres, alors que moi j’avançais dans la pénombre verdoyante des arbustes et des broussailles. Impossible d’accéder tout à fait au pied des murs, cernés par la végétation au maximum de sa maturité et de sa densité, jusqu’à ce que mon sentier fût soudainement coupé par un chemin creux beaucoup plus large et nettement plus carrossable. Etonné, je l’examinai. Des empreintes de pneus de voiture en imprégnaient encore la poussière. Il filait à travers bois, droit sur le soleil couchant, pour en sortir bientôt sans doute, le long de la rivière en contrebas.

Mais de ce côté-ci, sous mes pieds, il finissait sa course sur une porte cochère fermée d’une lourde chaîne et que d’épaisses ferrures disposées en diagonale sur chaque vantail rendaient plus massive encore. Un cul de sac. L’accès des hommes au château en ruines. Je n’étais plus seul et les murailles perdaient quelque chose de leur enchantement. Je m’approchai doucement de l’énorme porte. Son bois battu par la pluie, les froids et l’ombre des intempéries, était noir et rugueux.

Je glissai un œil entre les deux battants, mal joints.

A suivre

10:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.03.2013

Au pied des murs - Fiction en 3 épisodes - 1 -

1

Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.

Parce qu’il s’était endormi, que sa jument livrée à elle-même avait alors emprunté des sentiers imprécis et qu’il avait ensuite, dans la nuit déjà largement tombée, erré de prairies obscures en chemins secrets, le Grand Meaulnes ne retrouvait plus la piste du manoir et de la fête étrange. La porte du rêve, prisonnière de brumes évanescentes, restait introuvable et plus elle était introuvable, plus elle était magique et gardienne de l’inaltérabilité du désir de l’ouvrir.

Si ce Grand Meaulnes est resté en nous comme un frère, un compagnon, c’est qu’il trimballe avec lui quelque chose de notre universalité. Enfant, je connaissais par cœur un sentier sous la forêt qui menait jusqu’à d’étranges décombres, car cent fois depuis leur découverte j’avais repris ce sentier, en quête d’une redite de mes premiers émois.

En vain. Ces ruines m’avaient pourtant dévoilé les premiers mystères du désir amoureux, en même temps qu’elles avaient été mon premier regard jeté sur le délectable interdit. A partir d’elles, sans que j’en prisse conscience, ce regard s’était fait synonyme de plaisir de vivre.

Après bien des visites et des visites, j’avais donc fini par abandonner mon château à ses bois et à ses broussailles et j’ai tenté, tout au long de ma route, de le reconstruire partout ailleurs.

Tout cela ne m’est bien sûr apparu que tardivement. Entre les vieux remparts assiégés de buissons et le présentement dit, il y eut l’histoire ravinée par les marées de la vie et l’enfouissement des premiers troubles sous leurs écumes.

Ecrire cependant, n’est-ce pas vivre deux fois ? N’est-ce pas revenir en amont, remonter l’écoulement du fleuve par lequel on est arrivé jusque là, se pencher sur son lit, le débarrasser des alluvions déposées sur l’inaperçu ou l’à peine entrevu et tenter de ramener en pleine lumière le cours qu’emprunta finalement la fuite du temps ?

Alors, maintenant, à l’heure où décline la lumière, à l’heure indécise entre le chien et le loup, à l’heure qui approche et où il faudra se jeter dans les gouffres indéchiffrables et chaotiques du néant - tellement qu’on est tenté d’éconduire en même temps le loup et le chien en tâtant du fantasme de l’immortalité par un message agrafé au dos des insomnies - elles ont resurgi, les vieilles murailles des grands bois.

À l’heure d’écrire.

Elles ont resurgi à l’envers. La première fois, elles s’étaient entrouvertes sur les portes de l’avenir. La seconde, aujourd’hui, elles se referment sur le passé.

Telles des parenthèses.

Le mois d’août était opiniâtrement bleu et depuis plusieurs semaines les vents soufflaient du sud-est. Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.

Les paysans appellent ce phénomène «des sorcières» et disent qu’il est annonciateur d’une sécheresse durable. Je ne sais évidemment pas si cette théorie de l’observation est infaillible, mais je sais qu’elle s’était vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles qui bordent la rivière, jaunes comme le sable des dunes océanes.

Mon père, tout endimanché et tout inquiet, était allé ce dimanche-là se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet. Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou la différerait. Car il était comme ça mon père : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches pour bien faire montre de ce qu’il n’avait pas d’outil, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre. C’est-à-dire que sa morale rudimentaire devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans se baisser.

Ma mère l’avait accompagné et je les avais vus, bras dessus bras dessous, descendre le chemin qui, de notre maison, menait jusqu’à la rivière. Ils avaient ensuite traversé le pont de pierres.

Quand je dis que je les avais vus, ça n’est pas tout à fait exact. Je les avais guettés. Et lorsque j’avais été certain qu’ils étaient maintenant sur les champs de l’autre rive, j’avais pris la poudre d’escampette.

J’étais parti dans la direction opposée, vers les grands bois de chênes qui s’étiraient sur cinq kilomètres au moins, en face de chez nous, sur le coteau de la petite vallée. Je n’y étais jamais allé qu'accompagné de mon père, encore qu’en proche lisière, car il possédait là quelques ares sur lesquels il prélevait chaque année notre provision de bois de chauffage.

L’ombre tiède et sans un souffle bourdonnait des mille insectes de l’été et je marchais prudemment en évitant les herbes sèches et les pierres, réputées pour être les lieux de prédilection des serpents. Par d’éphémères éclaircies du taillis, j’apercevais en contrebas la rivière presque mourante et, plus loin au-dessus, les champs accablés de lumière. Bien que je ne sois nullement en peine ni en proie à la peur, cela me rassurait d’entrevoir des lieux familiers et cela m’invita à explorer encore plus loin un faible sentier forestier coupant les bois dans le sens de leur longueur.

Je le suivais depuis longtemps déjà, en quête de nids d’oiseaux perchés tout là-haut dans le branchage des chênes ou alors camouflés dans les sombres enchevêtrements du sous-bois, quand ...

Je m’arrêtai, tétanisé.

Devant moi se dressaient de hautes murailles de pierres partiellement effondrées et dévorées par une végétation de lierres luxuriants, de lianes, de viornes et de sureaux. Délabrées, antiques et étrangement retirées au beau milieu des bois, elles obstruaient complètement le sentier.

A suivre

10:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.03.2013

Maupassant, Brassens

Ils ont plein de choses en commun, ces deux-là : ils arboraient de fortes moustaches, ils avaient le talent fulgurant des étoiles filantes - l'un est mort à 43 ans, l'autre à 60 - ils étaient de grands pourfendeurs de soutanes, et ils sont, dans l’art de manier la langue, d’inégalables références pour mézigue.

Alors, l’un - le moins loin de nous - s’est-il inspiré de l’autre ? Ce qui ne me déplairait pas.

Est-ce la rencontre fortuite de deux esthètes de génie ? Et ça me réjouirait, que de tels esprits aient pu concevoir une même tournure de langage, à un siècle d’intervalle, sur deux mots tabous, l’un pour « cocu », l’autre pour « enculé. »

Est-ce tout simplement une expression figée que j’ignore ? Ce qui me décevrait beaucoup.

M.DE GARELLE : Ne jouons pas sur les mots et avouez-moi franchement que j’étais…

MME DE CHANTEVER : Ne prononcez pas ce mot infâme, qui me révolte et me dégoûte.

M. DE GARELLLE : Je vous passe le mot, mais avouez la chose.

Maupassant - La Revanche -

Gil Blas le 18 novembre 1884 - Recueils Le Rosier de Mme Husson et Contes grivois

Lâcher ce terme bas, dieu sait ce qu'il m'en coûte,

La chose ne me gêne pas mais le mot me dégoûte,

J' suis désolé d' dire « enculé ».

Brassens - S’faire enculer -

Titre posthume -

Mis en ligne en août 2011

10:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.03.2013

Renart et Jean Le Bon

Ils sont légion les villages anciens que les banlieues ont dévorés sans vergogne ! L’urbanisme tentaculaire avec ses lotissements style accession à la propriété pour trois sous et trente ans d’emmerdements à la banque, ses rocades, ses sorties d’autoroutes, ses zones commerciales où pavoisent les maîtres de la marchandise, Rallye, Conforama et autres Carrefour, les ont rayés de la carte, supprimés des géographies réelles. Ils ne sont plus que des noms et sont dès lors comme les étoiles mortes que nous voyons encore briller au ciel de nuit. Comme les couches géologiques aussi, qui s’accumulent les unes sur les autres sans pour autant parvenir à effacer le dessin des couches inférieures que nous montre le flanc de la falaise.

Ils sont légion les villages anciens que les banlieues ont dévorés sans vergogne ! L’urbanisme tentaculaire avec ses lotissements style accession à la propriété pour trois sous et trente ans d’emmerdements à la banque, ses rocades, ses sorties d’autoroutes, ses zones commerciales où pavoisent les maîtres de la marchandise, Rallye, Conforama et autres Carrefour, les ont rayés de la carte, supprimés des géographies réelles. Ils ne sont plus que des noms et sont dès lors comme les étoiles mortes que nous voyons encore briller au ciel de nuit. Comme les couches géologiques aussi, qui s’accumulent les unes sur les autres sans pour autant parvenir à effacer le dessin des couches inférieures que nous montre le flanc de la falaise.

Les villages engloutis, leurs panneaux indicateurs ne les indiquent même plus, noyés qu’ils sont dans le désordre des architectures schizophrènes. On les passe sans les voir, les deux signalisations, celle qui voulait initialement dire qu’on entrait dans le village, comme celle qui indiquait qu’on en sortait. Que du brouillard en béton.

Parmi ces villages, certains, pourtant, de par leur situation géographique à l’écart d’un grand axe routier, ont été pour l’heure sauvés de l’anéantissement. C’est le cas de Nouaillé-Maupertuis que guette Poitiers tout proche et qui l’engloutira sous peu. On entendra alors :

- Vous êtes passés par Nouaillé-Maupertuis ?

- Non, non, pas du tout. Nous sommes passés par Poitiers… Où est donc ce Nouaillé-Maupertuis ?

Ce joli nom force pourtant l’imagination. Il est une invite sans ambages à l’archéologie de la sémantique.

D’abord ce Nouaillé, explique un Nobilien - c’est le gentilé qui désigne l’habitant des lieux -, ce Nouaillé, donc, est l’appellation initiale, gallo-romaine, qui nous dit bien que là étaient des terres indécrottables, des déserts de pagaille, des friches dont on ne pouvait rien tirer mais que le paysan, à force de zèle, a su rendre fécondes. C’est ce que signifiait le nom de baptême de notre village, Novalia, terre que l’on a débroussaillée, défrichée. Terre rénovée. D’ailleurs - le Nobilien fait une moue, hausse les épaules et bat l’air de sa main comme s’il chassait une mouche importune - on ne dit jamais Nouaillé-Maupertuis, allons, allons, on dit Nouaillé, tout simplement.

Ha, ha, ha ! Ricane un curieux. Tiens donc !? Et pourquoi cela ? Ce Maupertuis, il existe pourtant bel et bien, hein ?! Sur les cartes, sur les documents officiels ? Que vient-il donc faire là ? Une fantaisie pour faire joli ?

Et il a quelques lettres, ce curieux-là, alors il fait aussitôt le rapprochement avec le rusé et malfaisant goupil, maître Renart. Maupertuis était bien son château souterrain, quoique surmonté de remparts crénelés, mais château malodorant, honni, bien à l’écart de la cour du roi Noble. Le château de la marge et, tranchons le mot, le trou du mal, le repaire du diable, oui, voilà ce que signifie Maupertuis. Alors ?

Alors ce sont des histoires de littérature anonyme ! C’est tout ! Se fâche tout rouge le Nobilien, outré de ce que l’on fasse un rapprochement entre le diable et son village verdoyant.

Monsieur Godard assiste, amusé, à la conversation. Il est Nobilien de souche et… historien de formation. Il hoche donc la tête et sourit, car il a de quoi fermer le bec à ce fouineur de mots. Il pousse du coude son compatriote, lui fait signe qu’il prend le relais et se lance.

Est-ce que le 19 septembre 1356, ça vous dirait quelque chose, par hasard ?

Le curieux lettré - le lettré curieux plutôt - est bouche bée. Voilà une date qu’il n’a point retenue de ses manuels d’histoire. Non, ma foi. 1356... 1356… Non, je ne vois pas du tout.

Hé bien, apprenez, monsieur le féru de littérature, que ce jour-là, notre roi Jean le bon, fut défait par ces satanés Anglois ! Et cela s’est passé, ici, à Nouaillé. Il était à la tête de plus de douze mille hommes, là, chez nous, mais les combattants du Prince de Galles, dit le Prince Noir car toujours tout de noir vêtu, étaient plus nombreuses encore Et savez-vous seulement quelles furent les conséquences de cette défaite ?

Ma foi, non, concède le questionneur. Je connais très mal cette partie de l’histoire, je l’avoue.

Hé bien, ce fut le traité de Brétigny, mon brave !

Le curieux tend l’oreille, cherche dans les brouillards de sa mémoire et n’y trouve précisément que du brouillard.

Mais encore ?

Suite à ce traité catastrophique, le royaume de France est amputé du Poitou, de la Saintonge, de l'Angoumois, du Limousin, du Périgord, du Quercy, et du Rouergue. Autant dire qu’il ne lui reste quasiment rien. Bandits d’Anglois, va ! Lâche l’historien.

C’est vrai ! s’exclame l’indiscret soudain enthousiaste. Mais… Mais je ne vois toujours pas le rapport avec Maupertuis. Il ricane. Peut-être n’y en a-t-il pas d’ailleurs…

Que si, que si, monsieur le littéraire ! Ne soyez donc pas insidieux de la sorte, je vous prie. Maupertuis veut dire, en latin, mauvaise passe, mauvais passage. Voilà. Etes-vous satisfait ?

Ah, tout à fait ! Maupertuis en latin comme Dire straits en… Pardon. En musique pop-rock…

J’ignore, monsieur, fait l’historien en pinçant le bec.

Et les trois sympathiques bavards de s’en aller, bras dessus, bras dessous, visiter, un peu à l’écart du village, le champ de bataille fléché pour le touriste, là où Jean Le Bon fut vaincu, fait prisonnier et par le désastre duquel la perfide Albion s’empara de la moitié du Royaume.

Et moi qui vous raconte tout ça, j’aime les villages et leur mémoire ensevelie sous le béton des amnésiques. Même controversée. Surtout, peut-être, même, controversée.

13:14 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.03.2013

Toponymie suggestive ?

Je me souviens très bien de l’évènement - du moins de son impact dans les conversations, les peurs, les articles de journaux, les fantasmes divers - qui survint dans la nuit du 1er au 2 mai 1975 à Lezay, en Deux-Sèvres.

Je me souviens très bien de l’évènement - du moins de son impact dans les conversations, les peurs, les articles de journaux, les fantasmes divers - qui survint dans la nuit du 1er au 2 mai 1975 à Lezay, en Deux-Sèvres.

Ce même Lezay qui s’est doté aujourd’hui d’un coquet et paisible ensemble rural à vocation culturelle, Le Moulin du marais, et où, en octobre 2010 j’ai assisté et participé à la première lecture publique de Zozo, chômeur éperdu. Ce même Lezay où j'étais en résidence d’auteur à l’automne dernier pour le spectacle de mise en musique : Villon, Apollinaire, Couté, Baudelaire et autres poètes.

Cette nuit-là, donc, deux gendarmes en patrouille, pistolet en sautoir, la moustache guillerette et l’œil gaillard, voient, discernent, repèrent, observent, regardent, entrevoient, remarquent, avisent, distinguent, perçoivent, puis finalement constatent à travers des haies, direction ouest, à environ 3 ou 4 mètres du sol, un scintillement lumineux. Ils estiment que ce singulier phénomène se situe dans un pré, en bordure du chemin départemental 105, à 400 mètres de la sortie ouest de Lezay.

Les vaillants pandores descendent diligemment de leur noire estafette et de plus près vont voir de quoi il en retourne, certains sans doute de mettre la main au collet de quelque malfaisant.

Las ! las ! Voilà ce qu’il advint aux dignes représentants de la loi :

Presque aussitôt nous entendons un léger bruit, genre froissement d'ailes et nous constatons qu'un engin, dont nous ne pouvons déterminer la forme exacte et la couleur, s'élève rapidement suivant une trajectoire est-ouest, laissant apparaître deux lumières rouges de faible intensité, genre dispositif réfléchissant, distantes horizontalement l'une de l'autre d'environ 50 à 60 centimètres.

Les deux brigadiers en ont le souffle court et le képi en émoi. D’autant que la forme lumineuse, narquoise, se stabilise dans le ciel, frétille de l’aileron et semble les narguer. Outrage à agents ? Ça ne va pas se passer comme ça ! Ils se rendent donc très vite sur la place de Lezay où se déroule un concours de circonstances. Non ! De pétanque, ai-je voulu dire. Ils accourent donc là-bas, les gendarmes, pour faire constater par des témoins.

Oui, ils sont vraiment bouleversés. Car d’ordinaire, les gendarmes constatent ce qu’ont vu des témoins mais l’inverse ne leur prend jamais fantaisie d’aller faire constater par des témoins ce qu’ils ont vu. C’est la République du roi Pétaud, ce soir-là, à Lezay ! Mais les deux hommes, tout gendarmes qu’ils sont, là, même assermentés, se rendent bien compte qu'il faut que d'honnêtes citoyens attestent qu’ils n’ont pas eu la berlue. Il en va peut-être de leur déroulement de carrière, cette affaire-là !

Le quincaillier, l’adjoint au maire et je ne sais qui encore, trois ou quatre paisibles bonhommes, quittent donc le cochonnet des yeux pour les lever au ciel. Sidérés, ils observent alors la même chose : une forme lumineuse exécute des pas de danse sur l’horizon du ciel. Observé à la jumelle, l'objet laisse voir des points noirs et orange et même une queue.

Un oiseau peut-être ?

Allons, allons, soyons sérieux, je vous prie ! L'heure est grave et les joueurs de pétanque, quoique sous la protection des hommes de la loi, sont livides.

L’observation dure une demi-heure avant que l’apparition ne rejoigne enfin les sphères intersidérales.

On revient au point de départ, au point initial où avait atterri le truc, le machin, l’étrange chose, et on constate que l’herbe y est couchée sur une assez large surface. Pas de traces de brûlures cependant.

- Canular ?

- Oh, oh, ce sont des gendarmes, quand même !

- Oui, mais les joueurs de pétanque… Hum, hum… A un concours de pétanque, j’en ai fait beaucoup, il y a toujours des buvettes, non ?

- Oui, d’accord, mais…

- Peut-être aussi qu'ils n'ont pas osé contredire les gendarmes... Un outrage à agent, c'est si vite arrivé !

- Taratata ! Quelque chose d’anormal a été observé par les forces de l’ordre. Ce serait par le curé, là, bon d’accord… On pourrait discuter, émettre des réserves de type métaphysique, car on sait bien que les curés fabulent toujours quand ils parlent de ce qu'ils ont cru voir dans le ciel. Mais des gendarmes ?! D’ailleurs, les dépositions des susdits gendarmes - décidément, ils étaient vraiment de l’autre côté de la barrière cette nuit-là - ont été officialisées par leur hiérarchie et jusqu’au Ministère. Tout comme l’apparition de Bernadette Soubirou le fut jusqu’à Rome.

Donc, il s'est passé des trucs couillons, du côté de Lezay.

Ah ! Un fait important, très important même, noté dans tous les procès verbaux…

Le lieu-dit où les deux braves gendarmes ont initialement observé le phénomène, là où l'engin mystérieux s’est posé, s’appelle depuis la nuit des temps Le Bois-de-la-Drouille.

Mais, par un lapsus coupable et, ma foi, bien compréhensible si on a les dents qui claquent quand on rédige un rapport sérieux, les gendarmes avaient écrit Le Bois-de-La Trouille, et, par le fait, le bois a été rebaptisé.

C'est ici.

Trop marrant !

14:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.03.2013

Cabots

J’aime les chats, disait Brassens, parce qu’il n’y a pas de chats policiers. Ce qui, par-delà la boutade, pourrait laisser à penser qu’il n’aimait pas les chiens. Je l’ignore. Le fait est cependant qu’on ne l’a jamais vu en compagnie de cet animal, dont un adage aussi éculé que stupide dit pourtant qu’il est le meilleur ami de l’homme. Peut-être Brassens n’y connaissait-il rien en amitié, allez savoir !

J’aime les chats, disait Brassens, parce qu’il n’y a pas de chats policiers. Ce qui, par-delà la boutade, pourrait laisser à penser qu’il n’aimait pas les chiens. Je l’ignore. Le fait est cependant qu’on ne l’a jamais vu en compagnie de cet animal, dont un adage aussi éculé que stupide dit pourtant qu’il est le meilleur ami de l’homme. Peut-être Brassens n’y connaissait-il rien en amitié, allez savoir !

Pour ma part, les chats m’indiffèrent complètement. Quant aux chiens, je ne peux pas dire que je ne les aime pas : je les déteste ! Qu’ils soient policiers ou non, bâtards ou de race, encapuchonnés de petits manteaux ridicules ou tout crottés, gentils ou méchants, gros ou faméliques, campagnards ou d’appartement, de chasse et quand bien même seraient-ils de pêche !

Dans mon village, la nuit est peuplée par les chiens. Si je sors un peu sous les étoiles, ils me brisent mon plaisir ; on n’entend qu’eux. Qui traînent, qui aboient, qui ronchonnent, qui geignent, qui fouillent une poubelle, qui grattent, qui se battent… Soit ils sont des chiens errants abandonnés par leur meilleur ami à la solitude de la forêt - ce qui est une constante humaine que de jeter les amis à la rue quand ils ne plaisent plus ou ne sont plus d’aucune utilité -, soit ils sont des chiens de ferme car, comme la divagation est interdite, leur maître consciencieux les attache le jour, au cas où la police viendrait à faire comme les chiens, à vadrouiller par là, et les détache la nuit. Pour qu’ils prennent l’air.

Parfois, ils sont mi-de-ferme, mi-errants. Celui-ci, par exemple, rachitique et le poil en désordre, qui est venu m’emmerder pendant des semaines, qui a été abandonné cet hiver sous la neige et le froid et qui, depuis, parcourt inlassablement le village. Il se glisse sous les clôtures, demande pitance, passe sa nuit dans des granges ou alors vagabonde sous la lune avec des compagnons de fortune. Des paysans doivent de temps en temps le gratifier d’un joli coup de pied dans le cul, mais des mémés lui donnent aussi un reste de soupe ou de bigos, un os, un bout de pain rassis. Ça compense. Moi-même lui ai servi deux ou trois repas, lassé de le voir me tourner autour dans une attitude qui a le don de me hérisser le poil - le mien, pas le sien - et caractéristique de cette espèce de quadrupèdes, implorante et geignarde.

Car avec les chiens, c'est simple : soit ils sont bassement génuflecteurs et rampants, soit méchants comme la gale et toujours prêts à vous déchirer le mollet si vous mettez seulement le bout d’un orteil sur le territoire de leur seigneur. Je crois que c’est ce qui me les rend si exécrables, ces canidés ! Esclaves zélés, domptés et sournois en échange d’une pâtée quotidienne. Ces cabots-là cabotinent, en font plus qu’on leur en demande et, en plus, le font sans élégance !

Au printemps qui s’annonce, les mi-ferme, mi errants, se reniflent sans vergogne le trou de balle, essaient de se grimper dessus, échouent, roulent à terre, recommencent, parviennnent soudain à leurs fins, font trois ou quatre petits mouvements coïtaux et restent là, collés fesses à fesses, les yeux dans le vide, l’air parfaitement idiot et la langue qui pend. Grotesque. Avec eux, l’image rabelaisienne de la bête à deux dos n’a jamais été aussi fidèle à la réalité.

Ils peuplent la nuit, oui. Tant que hier soir, m’en revenant d’un village voisin, j’ai soudain vu surgir dans mes phares un molosse hirsute à la dent baveuse, qui s’est jeté sur ma voiture comme un imbécile. Choc brutal et gros bobo à la portière. Le chien ? Pas de mal, non. Il est parti, peinard, dans sa nuit de chien stupide.

Et il me revient en mémoire une anecdote qui me ferait volontiers penser que le chien et l’homme sont effectivement faits pour s’entendre, tant ils ont en commun l’arrogante bêtise de la propriété.

Un ami et sa compagne faisaient une randonnée en vélo, en Charente-maritime. Dans la traversée d’un village, ils prennent un raccourci étroit, une venelle comme on dit par là-bas. Mais voilà qu’une saloperie de chien, énorme, hargneux, se met en travers de leur route, babines retroussées, les obligeant à s’arrêter, à descendre de vélo et à se servir des bicyclettes comme des boucliers.

Le propriétaire, lui, regarde la scène, l’air amusé. La compagne de mon ami l’interpelle alors furieusement et lui enjoint de venir calmer son p… de chien, de libérer le passage !

Le gars, sanguin, sot dans son crâne, hoche alors la tête et énonce cette imparable sentence :

- L’est chez li ! (Il est chez lui )

Sous-entendu, Vous, non, donc, lui, il a tous les droits. Même celui de vous déchiqueter.

Décidément, si je déteste les chiens, je ne ressens pas beaucoup d’amour pour leurs maîtres non plus.

12:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.03.2013

Pré-printemps

Les routes, elles, accusent le coup. Le gel et cette longue période d’ensevelissement ont creusé de profondes ornières car chaque printemps ramène ici son lot de constatations désastreuses. Ce qui avait été replâtré tant bien que mal l’an passé, cède à nouveau ; c’est l’éternel recommencement, le mythe de Sisyphe de l’asphalte.

Et je me demande souvent ce que peut bien en penser la communauté, celle qui vote des budgets à tour de bras et selon les besoins de vingt-sept pays réunis sous la coupole du bien commun. Prend-elle en considération que les latitudes les plus exposées sont des gouffres financiers ? Qu’un budget départemental grec ou français pour l’entretien des routes, c’est du pipi de chat en comparaison de ce qui doit sans cesse être ici réparé ? Que les infrastructures soumises à rude épreuve engloutissent chaque année en Europe centrale les salles des fêtes, les terrains de sport ou de jeux, les crèches, qu’on construit ailleurs, en tendant la main, quand même, pour que le contribuable européen mette la main au porte-monnaie ?

Une communauté qui a la prétention de s’étaler des rivages de l’île de Ré aux portes des Russies, devrait quand même, si elle en était vraiment une autrement que pour la libre circulation de ses marchandises et de ses capitaux, savoir qu’un Finlandais ou un Polonais n’a pas exactement les mêmes chances face à son climat qu’un Italien, un Portugais ou un Grec. Mais, enfin, moi, ce que j’en dis, hein…

Ce que j’en sais, c’est qu’après avoir longtemps roulé à quarante à l’heure pour cause de glace et de neige et pour m’être promené hier dans la campagne qui dégèle, j’en suis toujours réduit à la même vitesse pour éviter dorénavant les nids de poule et les crevasses. De peur qu’une roue ne se casse et ma figure du même coup.

Je rigole ? L’autre jour, entre Parczew et Lubartów, un automobiliste, après avoir roulé pendant une vingtaine de kilomètres et soumis son véhicule à des soubresauts de plus en plus violents et de plus en plus rapprochés, a vu devant lui s’enfuir une de ses roues… Sympa, comme émotion.

Sur un tout autre sujet, mais toujours lié à ce que les Polonais appellent le przedwiośnie, le pré-printemps - qui peut encore vous offrir des nuits à moins dix degrés quand même - je connais un monsieur qui, à contre-courant des espoirs printaniers de tout le monde, voit avec tristesse les cieux se bleuir et l’intempérie blanche s’éloigner.

C’est un homme de peu, de bien peu, un balayeur qui n’aurait jamais l’idée de se faire appeler technicien de surface par les cochons du langage cache-misère, parce qu’il est gai et qu’il n’a pas honte de son humble condition. Tout l’hiver durant, il déblaie, à la pelle, la neige sur le parking d’un petit supermarché. Il balaie, il entasse, il s’applique. Je le vois tous les matins, je le salue, car c’est là que je fais mes courses au quotidien. Il me gratifie d’un large sourire et d’un signe amical de la main, fier de lui, fier d’être utile, fier d’être reconnu comme participant à quelque chose.

Il y est depuis fin novembre. Depuis plus de trois mois, une petite pièce vient donc mettre un peu de beurre dans ses épinards et il a l’air tout content, le brave homme ! L’été, parfois, je le vois sur ce même parking, sous la canicule et le ciel désespérément bleu, les mains dans les poches, tout triste, le chapeau sur ses yeux rabattu… Il semble attendre là, immobile, le retour des rigueurs hivernales. Je le salue, il me répond, mais de façon beaucoup moins enjouée. Comme quelqu’un qui aurait perdu goût aux choses.

Hier, je lui ai montré le coin de ciel dégagé et la neige qui fondait au caniveau. Je lui ai fait signe d’une moue significative que ce n’était pas bon du tout, ça… Il a rigolé. Parce qu’il y avait aussi des nuages et un vent froid qui venait du nord, alors il m’a dit avec une grande gaité ce que les autres disent avec lassitude :

- Moze będzie padać ! Il en tombera peut-être d’autre !

Brave homme ! Je serai heureux de le retrouver avec sa grande pelle, au tout début de l’hiver prochain, quand les cieux recommenceront à saupoudrer de blanc son chapeau et lui d’un peu de reconnaissance sociale, fût-elle illusoire.

14:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET