31.10.2012

Récit d'une brève incursion en terre natale - 2 -

La petite route musardait entre des collines timides et des champs ceints de murets de pierres sèches. Avec elle, je traversais des noms de village qui surgissaient des brumes d’un souvenir diffus.

La petite route musardait entre des collines timides et des champs ceints de murets de pierres sèches. Avec elle, je traversais des noms de village qui surgissaient des brumes d’un souvenir diffus.

Il pleuvait. Il pleuvait à verse, sans arrêt, sur ces champs en labour et ces maisons anciennes, serrées les unes contre les autres, jaunâtres et délavées. Je remontais doucement la saison de mes enfances ; je remontais jusqu’au Silence des chrysanthèmes.

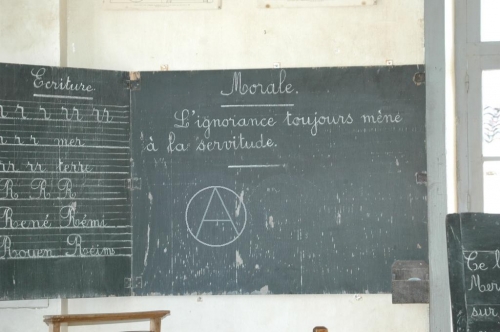

La cour de l’école m’apparut minuscule et les platanes gorgés de grisaille venteuse pas si grands qu’ils en avaient eu prétention dans ma mémoire.

Le mur du presbytère qui délimite la cour de récréation, lui, était resté fidèle à notre lointaine rencontre : austère, ne laissant apparaître qu’un bout de chevelure rousse de quelques marronniers, toujours attentif à séparer les choses qu’on apprend du ciel de celles qu’on apprend de l’instituteur. Un mur comme la statique conviction des idéologies.

J’ai regardé ce mur. Je me suis souvenu, comme jamais, que derrière lui retentissaient, en juin ou en mai, mêlés aux parfums des arbres en fleurs, les cris joyeux de tous les enfants qui se préparaient à la communion et bénéficiaient ainsi d’une semaine de bourrage de crâne intensif.

Je restais alors seul avec l’instit. Il me parlait de livres, il me parlait des poètes, il me parlait des tumultes lointains de l’histoire. Une complicité énorme s’établissait entre lui et moi et nous jetions de temps à autres des regards goguenards vers ce mur derrière lequel s’égayaient les futurs et joyeux communiants, mes copains et ses élèves.

Cette boucle qu’on appelle la vie et qui se promène du point zéro au point zéro, faisait-elle mine, soudain facétieuse, de se refermer ? Vanité que de vouloir saisir le temps ! Vanité que de vouloir dire autre chose que notre cheminement, libre, immense et tellement étroit, sur cette boucle ! Vanité que de vouloir transmettre autre chose que la désespérante, l’inéluctable, fin du voyage ! Vanité ! Vanité, tout ça !

Il m’a semblé tout à coup n’avoir rien fait, n’avoir pas bougé d’un pouce, n’avoir rien appris de précieux depuis cette cour, ces platanes et ce mur.

Je suis rentré dans la classe où m’attendaient les enfants. Vingt têtes souriantes, curieuses, adorablement attentives. Que pouvais-je leur dire qu’ils n’auraient à apprendre d’eux-mêmes ? J’ai simplement dit que j’étais né ici, qu’il y avait longtemps, très longtemps, j’étais assis là même où ils étaient assis et qu’ils ne savaient pas encore la chance sublime qu’ils avaient d'être assis là.

Ils m’ont demandé si écrire était un métier…

Pas plus que le fait d’aimer, ai-je murmuré.

J’avais apporté avec moi ce texte-ci. Pour leur lire. Je ne l’ai pas fait. Le temps passait trop vite et ils avaient mille questions à me poser. Et puis un texte, confronté au réel de sa situation, semble toujours quelque peu impudique.

Une heure durant, les enfants m’ont ramené chez moi, où je savais pourtant que je n’avais plus rien à faire.

Car s’il y a toujours un chez, vient un temps où il n’y a plus de moi.

J’ai retraversé les villages oubliés, les rideaux de pluie et les champs ceinturés de pierres sèches.

Accrochée au fond du cœur, une irrésistible envie m’est venue alors de revoir la Pologne, ma maison, ma cour, le village, la forêt, les Polonais, ma solitude, un champ de neige que traverseraient nonchalamment deux élans.

Une irrésistible envie de revenir au point où j’en suis sur la boucle ; ce point virgule qu’on appelle le présent et qui n’est en fait que l’éphémère repère posé sur une course fatale et qui ne sert à rien, sinon qu’à courir fatalement.

Ce sont les lieux d’enfance, avec leurs choses imprégnées du je primaire, qui sont de véritables exils. Parce qu’ils prennent à rebrousse-poil la boucle, refont à l’envers l’impossible voyage et mesurent ainsi l’inaccessible connexion quantique de l’être avec l’espace et le temps.

11:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.10.2012

Récit d'une brève incursion en terre natale - 1 -

Somme toute, ce fut un voyage-aller tout ce qu’il y a de plus normal au monde : l’avion perça le plafond nuageux au-dessus de Varsovie, continua sa route légèrement chaloupée sous le bleu resplendissant de l’ozone et, en bas, le train qui devait m’emmener à Niort, via Poitiers, affichait trois heures et demie de retard parce que, quelque part en Picardie, deux personnes avaient décidé de s’infliger à quelques heures et kilomètres d’intervalle, le sort que s’infligea Anna Karénine.

Somme toute, ce fut un voyage-aller tout ce qu’il y a de plus normal au monde : l’avion perça le plafond nuageux au-dessus de Varsovie, continua sa route légèrement chaloupée sous le bleu resplendissant de l’ozone et, en bas, le train qui devait m’emmener à Niort, via Poitiers, affichait trois heures et demie de retard parce que, quelque part en Picardie, deux personnes avaient décidé de s’infliger à quelques heures et kilomètres d’intervalle, le sort que s’infligea Anna Karénine.

Le haut-parleur ânonnait son antienne avec autant d’émotion que s’il eût à annoncer le prix du pigeon sur pied : blablabla blabla accidents de personnes et blablabla… J’étais amusé, qu’on me le pardonne en ces circonstances désastreuses où des humains se jettent sous des trains ! J’étais amusé parce que la voix claironnait qu’elle nous tiendrait bien sûr au courant de l’évolution de la situation en temps réel et qu'elle claironna ces louables intentions pendant deux heures au moins, ce qui m’apparut comme l’exact contraire d’une quelconque évolution.

Je vous informe que la situation n’évolue pas d’un poil, eût été nettement plus pénétrant.

Des gens râlaient, d’autres affichaient un calme digne du plus stoïque des philosophes de l’Antiquité, d’autres, de loin les plus nombreux, baissaient la tête, suspendus à leur portable et parlaient de retard, de correspondances ratées, d'accidents graves, de galère, et de comment on fait. Un gars de Strasbourg, qui faisait le chemin (de fer) Alsace/Marne-la-Vallée deux fois par semaine, me souffla à l’oreille que c’était toujours comme ça, et que lui, ça faisait belle lurette qu’ils n’y croyaient plus à toutes ces Anna Karénine de la SNCF !

Jagoda traduisit qu’accident de personne, ça signifiait tout bonnement que personne n’avait eu d’accident et que, donc, qu’est-ce qu’on faisait là, et que mince alors, qu’est-ce qu’on allait s’ennuyer pendant plus de trois heures à Roissy, qui est moche et grouille de gens !

Arrivée, donc, fort tard dans la nuit, sous une pluie battante. Déviation labyrinthique dans la dernière petite ville, Melle, déviation aux indications contradictoires posées comme autant d'énigmes à résoudre, nombreux fourvoiements, marches arrière, demi-tours, coups de fil, repas froid, appartement humide…

Mais tout allait néanmoins pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Car j’étais venu pour chanter ma musique et les poètes et quand on vient pour chanter sa musique et les poètes dans son pays natal, ce ne sont pas ces mesquins incidents de parcours qui sont de taille à vous entamer le moral, n’est-il pas vrai ?

En m’endormant, j’ai pensé à ces deux personnes, le corps déchiqueté par des tonnes de ferraille lancées à toute vitesse et à Cesare Pavese : une bonne raison de se suicider ne manque jamais à personne. Assez de mots ! Un acte !

Le suicide m’effraie. Pas le mien. Celui des autres. Quelqu’un qui se suicide ne voit pas sa mort : il l’offre en partage à l'épouvante des autres.

Le Poitou avait cependant décidé de m’accueillir par des sanglots longs comme des jours de mitard. Six jours durant, le ciel a dégouliné ses miasmes liquides sur les labours, les chaumes, les routes et les bois. Que du gris qui, en s’écoulant des nuages, se métamorphosait en boue.

Je ne m’y attendais pas. J’avais souvenance d’un climat océanique humide, certes, mais clément par rapport à ma latitude continentale. Hé ben ! L’averse fut hystérique et opiniâtre.

Et moi, tous les soirs, qui entamais le spectacle par « Figure d’exil » :

Le vent était humide et me volait mes coiffes !

Longtemps que je n’avais eu à soutenir le regard d’une salle plongée dans le noir, où l’on ne distingue que des silhouettes de tête à travers la lumière diffuse d'un projecteur, qui vous chauffe la joue.

Ce fut, à chaque fois, de grands moments de trac en coulisses, d’émotion en rentrant sur scène et de plaisir retrouvé à chanter les poètes.

A la fin d’un de ces concerts, m’attendait une dame au bras de son mari. Elle n’était pas spécialement venue là pour m’écouter, bien qu’elle me félicitât chaleureusement pour ma Ballade des pendus de François Villon. Elle était venue pour me parler de Géographiques. Elle me confia que c’était là le meilleur livre qu’elle avait lu depuis fort longtemps, que ce livre était très intelligent et très beau. Qu‘il l’avait happée et emmenée très loin.

Je me sentais gêné, certes, mais profondément heureux. Je lui dis alors que sa lecture me faisait énormément plaisir, car cet ouvrage n’avait rencontré aucune audience et, même, avait été un fiasco du point de vue des ventes. A peine 200 exemplaires en deux ans d’existence !

Et j’ai évoqué, tristement et in petto, la critique de Marc Villemain selon laquelle «Redonnet n’avait jamais si bien écrit que dans Géographiques.»

Cette dame m’a foutu le cafard. Elle me donna néanmoins la plus enrichissante conversation que j’eus après concert au cours de ces dix jours. Non pas par l'entremise de ses compliments, mais pour le rappel impromptu de cette évidence qui nous accable tous : si nous ne rencontrons qu’une vingtaine de lecteurs sur mille exemplaires, écrire est bien plus qu’une illusion. C’est envoyer une lettre personnelle à quelques destinataires éparpillés et solitaires dans les innommables déserts de l’abandon de l’esprit.

Je ne suis pas allé, pendant ce séjour, à la rencontre de mon histoire. Je n’ai plus d’histoire à la rencontre de laquelle je pourrais me porter. Je le dis parce que je le ressens comme tel.

Je suis allé à la rencontre de ma pré-histoire. Notamment quand il me fut donné de parler devant des bambins de CM1 et de CM2, à Chaunay, dans cette même classe où j’avais été moi-même élève, il y a cinquante ans. J'ai traversé la même cour de gros goudron, vu les mêmes trois platanes qui pleuraient sous le gris de la pluie, aperçu le même préau.

La fuite du temps, quand on la saisit dans ses mains pour un court instant, c’est cette mélancolie désespérante, tangible, qui, contradictoirement, donne tant de bonheur à la tristesse.

Celle qui bat la juste mesure de l'éternité du point zéro.

11:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

29.10.2012

Ce fut une bien belle tournée de clochers en clochers

Le reste, la France sauce hollandaise, la parano crisiaque et ses gaietés absentes, j'en parlerai plus tard... Pour l'heure, je suis sous la neige et c'est bien beau et c'est bien loin et c'est bien tôt.

Les guirlandes de l'automne soufflées par les flocons.

L'oiseau blessé d'une flèche - La Fontaine -

Les mangeux d'terre - Gaston Couté

Les deux mulets - La Fontaine

La ballade des pendus - François Villon

Le roi boiteux - Gustave Nadaud -

Saltimbanques - Apollinaire -

Au revoir...

Crédit photographique : Gilles Vincent

13:56 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.10.2012

L'Exil en stand by

Pour cause de départ vers le sol de France

.

Poèmes des lisières

FIGURE D'EXIL

Paroles et musique, Bertrand Redonnet

LE BLASON DU BEAU TÉTIN

Clément Marot

L'AMOUR QUI S'FOUT D'TOUT

Gaston Couté

SANS TITRE

Poème lu par JJ EPRON sur une musique de Bertrand Redonnet

LES DEUX MULETS

La Fontaine- Musique Bertrand Redonnet

L'ÂNE PORTANT DES RELIQUES

La Fontaine- Musique Bertrand Redonnet

LE MULET QUI SE VANTAIT DE SA GÉNÉALOGIE

La Fontaine- Musique Bertrand Redonnet

SALTIMBANQUES

Guillaume Apollinaire- Musique Bertrand Redonnet

BALLADE DES PENDUS

François Villon- Musique Bertrand Redonnet

L’ALBATROS

C. Baudelaire- Musique Bertrand Redonnet

TESTAMENT DU SALE PIERROT

Gaston Couté

LA MORT ET LE BÛCHERON

La Fontaine- Musique Bertrand Redonnet

L'OISEAU BLÉSSÉ D'UNE FLÈCHE

La Fontaine- Musique Bertrand Redonnet

LE REVENANT

G.Brassens - Musique Bertrand Redonnet

15:05 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.10.2012

L'habitude du h

Elle rentre de Varsovie où sa classe a passé une journée de découverte en divers lieux, dont bien évidemment l’incontournable zoo.

Elle rentre de Varsovie où sa classe a passé une journée de découverte en divers lieux, dont bien évidemment l’incontournable zoo.

Elle dit, en me montrant fièrement une espèce de peluche :

- Regarde, je me suis acheté un nibou.

- Un hibou, que je corrige.

- Un hibou, qu’elle se corrige à son tour. Il est joli, hein ?

- Oui, il est mignon… Et à part ça, t’as vu quoi au zoo ?

- Plein d’animaux. Des singes, un tigre, des vautours, un lama, un ippopotame et…

- Un nippopotame, que je l’interromps, emmerdant comme tout.

- Bon, faudrait savoir... Tout à l’heure tu m’as dit un hibou. Les deux mots commencent pareil.

- C’est vrai. Mais dans hibou, le h est aspiré. On ne fait pas la liaison.

- Aspiré ? Comme quand on aspire de l’air? Ça veut rien dire, ça, dans les mots qu’on dit.

- Admettons. En revanche, dans hippopotame, le h est muet.

- Muet ?

- Oui, on ne le prononce pas, si tu veux. On fait comme s’il n’était pas là.

- Et comment on sait, hein, dis-moi un peu, pour savoir si le h est là ou s’il n’est pas là ?

- Ben… Ben… Je sais pas trop, en fait. L’habitude. On sent ça au son, s’il faut faire la liaison ou pas.

- Ah ! Ah ! Ah ! Elle est bonne, celle-là ! L’habitude ! Et tu dis toujours : Język polski jest trudny* ! Hé ben, Język francuski nie jest bardzo łatwy*, que je te dis, moi.

Ce qui est facile, ai-je envie de dire, c’est ce qu’on a appris sans l’apprendre. Ce qu’on a appris quand on a appris la nécessité de parler. On retient de la musique. La langue, c’est ça : un cordon ombilical qui nous relie en permanence au monde dans lequel on est né. Mais, hélas, je m’entends dire et ça dérape un peu :

- L’habitude, c’est ce qu’on fait sans le savoir. Sans se poser de questions.

- Hum… Et si c’est une mauvaise habitude, comme tu dis souvent, on fait quoi ?

- On se corrige. On essaie du moins…

- Alors, là, si on fait ça, on se pose des questions et si on se pose des questions, c’est que ça n'est pas une habitude.

- Et moi je te dis que tu as la mauvaise habitude de dire un nibou, alors qu’il faut dire un hibou ! Je te corrige donc.

- Et moi je te dis qu’un nibou, c’est plus joli qu’un hibou. La mauvaise habitude, c’est peut-être toi qui l’as, après tout.

- Alors c’est que ma langue a de mauvaises habitudes. Comme le polonais avec ses pluriels compliqués qui changent à partir de cinq et ses déclinaisons et ses tas de consonnes à n’en plus finir, que ça en est imprononçable.

- Hum ! (haussement boudeur d’épaules)

- Oui ? Słucham.*

- T’as raison. Je disais des bêtises. Faut dire un hibou. Il est beau, hein ?

- Très.

- Et dans héron, il est comment ton h ?

- Il est aspiré. Sinon ça ferait un nez rond.

- Ah, là d’accord, c’est normal ! Ça a un bec long et pointu, un héron.

- Grrrrr...

* Le polonais est difficile

* Le français n'est pas très facile

* J'écoute

09:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.10.2012

Promenades

Je l’ai suivie des yeux, cette pie, et, comme souvent quand je regarde un oiseau se promener, je me suis demandé où il allait et pourquoi.

Les pensées anthropomorphistes sont des pensées d’égocentriques.

Comme toujours, je me suis interrogé si un oiseau, ou un animal quelconque, savait se bien promener ou si ses déplacements n’étaient dictés que par des exigences de survie alimentaire. Un travail.

Je crois bien que oui et ça réduit considérablement le champ poétique du regard. Tout ce qui ramène aux hommes, décidément, réduit considérablement le champ poétique du regard.

La pie a disparu où disparaissait le ciel, derrière des arbres rouge et or, et j’ai continué ma promenade jusqu’au village situé par-delà la forêt. Par un chemin de sable encombré d’ornières.

C’est tout. Je n’ai rien vu d’autre et n’ai entendu que du silence d’automne.

Dans ma tête, je répétais les poèmes que je dois chanter bientôt sur scène. Je me disais, tiens, là, ce serait peut être plus joli de faire tel ou tel accord ou d'enchaîner sur telle ou telle gamme.

Ça n’était donc pas une vraie promenade où l’âme du paysage est avec vous.

Mais est-ce que ça existe vraiment des promenades comme ça ?

Le promeneur promène toujours une valise qu’il n’arrive pas à poser à terre. C'est pour ça qu'il donne le change en s'affublant d'un sac à dos.

Par exemple, quand je vois des gens qui marchent pour avoir une activité saine, physique, soigner leur corps, pour éliminer des toxines, je me dis souvent qu’ils ont raison, que je serais bien inspiré de les imiter, mais qu’ils n’ont pas besoin de paysages pour ça.

Pourraient tout aussi bien marcher dans un tunnel, après tout.

10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.10.2012

Histoire de dire

Quelque cinq mois après l’avènement du sieur Hollande à la tête de la République française, il y a vraiment de quoi se fendre la pipe jusqu’aux deux oreilles en lisant (en parcourant d’un œil désinvolte plutôt) ce que braillent de-ci, de-là, ses thuriféraires d’une mauvaise foi à vous couper le souffle, comme ce que jappent ses détracteurs les plus acrimonieux, pas de meilleure foi pour un sou.

Quelque cinq mois après l’avènement du sieur Hollande à la tête de la République française, il y a vraiment de quoi se fendre la pipe jusqu’aux deux oreilles en lisant (en parcourant d’un œil désinvolte plutôt) ce que braillent de-ci, de-là, ses thuriféraires d’une mauvaise foi à vous couper le souffle, comme ce que jappent ses détracteurs les plus acrimonieux, pas de meilleure foi pour un sou.

Le pauvre homme, qui soigne pourtant avec beaucoup de précision son image poupine, glabre, d’homme débonnaire et serein, doit s’allonger tous les soirs sur ses oreillers de soie auprès de sa journaliste préférée, enfouir son nez dans la dentelle subtilement parfumée d’une épaule à moitié nue, poser sa main potelée sur un sein palpitant d’ambition d’émotion contenue et soupirer, essoufflé, une vieille réminiscence de ses années de collège :

- Mais que diable sommes-nous venus faire dans cette galère, chérie ?

Juste un mot, tiens, en passant, à propos de cette compagne qui s’évertue - avec plus ou moins de bonheur - à les faire couler, les mots. Elle déclare à qui ne sait plus entendre qu’il lui faut bien continuer à travailler parce qu’elle a des enfants à charge, elle ! Et comment ferait-elle pour les nourrir, ces enfants, hein, si elle quittait son emploi ? Benêts que vous êtes, vous n’y aviez pas pensé à ça ! Egoïstes, va ! Méchants drôles ! Anarchistes !

Comme on n’a ni le droit, ni les moyens de lui foutre des baffes, ne nous reste plus qu’à rire de consternation devant cette déclaration ahurissante de populisme. On a presque honte pour elle.

J’imagine qu’on a dû essuyer une larme dans les chaumières smicardes ! Dans celles qui ont été virées de leur gagne-pain, celles où «les enfants encore à charge» promènent leurs yeux inquiets sous la chandelle des tristes soirées, on a dû froncer le sourcil. Peut-être même serrer le poing. Enfin, espérons-le… Sans trop y croire quand même.

Bref, laissons donc la première dame papoter comme la dernière des mégères. On s’en fout après tout.

Comme on s’en fout que Hollande soit un bonhomme à la droite de la gauche qui vise le centre, coincé par la finance et le grand capital qui ne lui laissent comme champ d’exercice de sa compétence annoncée que la rubrique émotionnelle des faits divers, aussi dramatique soit-elle, comme à Grenoble.

Ou alors comme celle d’accrocher un pin’s rutilant au revers du veston de Paul McCartney. En voilà bien une affaire !

Ce qui me fait rire, donc, dans tout ça, c’est l’inintelligence crasse et fondamentale des deux camps : celui qui le soutient et celui qui le démolit. C’est l’éternel recommencement des fausses opinions, l’éternelle antienne des cervelles vidées de leur substance, l’éternelle fausse guerre des gens qui ont renoncé à la pensée.

Le camp qui le soutient y va à grands coups de déclarations chaque seconde démenties par le réel. Des professions de mauvaise foi épaisses comme des écrans de fumée. Du révisionnisme historique en temps réel. Je dirais presque : faut l’faire !

Celui qui le démolit (et qui vient de se vautrer cinq ans durant dans les palais de la République sans n’avoir fait avancer d’un pouce le schmilblick des imbranlables contradictions sociales) lui reproche tantôt d’être un homme de gauche, tantôt d’être un homme de droite. C’est-à-dire d’être tantôt un gars qui fait ce pour quoi il a été élu, tantôt un traître, un usurpateur.

Qu’on lui reproche d’être de gauche, ça, je le comprends un tout petit peu. Il n’est pas plus de gauche que mon pouce droit, mais bon, il y a plus de cinquante ans en politique que l’étiquette du pot est plus vraie que le contenu ! Je veux dire, pour ce pot de gauche là, une étiquette étriquée, malsaine, abusive.

Mais qu’on lui reproche d’être de droite quand on est à droite, là, j’y perds ma boussole.

Un ennemi qui passe à l’ennemi n’en devient-il pas un ami ? Curieux déni de dialectique, ma foi !

Bref, dans ce camp-là on reproche au bonhomme d’être là. Et c’est tout. Dans l’autre, on est content qu’il soit là, mais on ne sait pas trop pourquoi il est là.

C’est aussi con que ça.

Moi, je m’en fous. Surtout d’ici. J’étais viscéralement content, et je l’ai dit sans ambages, de voir un voyou-valet de la finance, arrogant et teigneux en plus, foutre les voiles et mon contentement a duré l’espace d’une journée peut-être. Contentement puéril, mesquin, j’en conviens, et qui me valut d’être taxé d’homme de gauche. En matière d’idées qui n’en sont pas, c’est vraiment con, les gens, quand ils ne voient que d’un œil ! On dirait qu’ils s’évertuent à regarder avec celui qui leur manque.

Tout cela donnerait presque envie de prendre tous les camps en amicale compassion, avec cette peine humaine qu’on a parfois devant les déficients, s’il ne s’agissait, en fait, du saccage systématique de la vie des gens, de leur bonheur d’exister, de leur intelligence, de leur réduction pure et simple à des objets imbéciles.

Décervelés.

Mais, je le répète, ce que j’en dis, hein, c’est histoire de dire. Tant que Mac Mahon ne reviendra pas fusiller le peuple de Paris, je n’aurai aucune émotion à voir Pierre, Paul ou Jacques s’installer un moment sur le trône de la bouffonnerie démocrate.

11:25 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.10.2012

L'enracinement de l'exil - Fin -

Je ne suis pas certain d’avoir écrit tout de ce que je pourrais dire sur la Pologne, car l’écriture, moins directe et spontanée que l’oral, a ses limites dans l’expression du ressenti… Elle fouille plus que l’oral, certes, mais en décalage du directement vécu.

Je ne suis pas certain d’avoir écrit tout de ce que je pourrais dire sur la Pologne, car l’écriture, moins directe et spontanée que l’oral, a ses limites dans l’expression du ressenti… Elle fouille plus que l’oral, certes, mais en décalage du directement vécu.

J’ai donc plus décrit que je ne me suis réellement situé.

L’histoire, les gens, leurs façons, la géographie, la langue, le climat, tout cela a été dit de façon pêle-mêle et incomplète, en voulant souligner la différence d'avec ce que j'avais vécu jusqu'alors.

La culture polonaise n’est pourtant, dans ses fondements, pas très éloignée de la culture française, modelée qu’elle est, elle aussi, par le judéo-christianisme et l’histoire de l’Europe en général.

La Pologne est aujourd’hui ce qu’elle est parce qu’elle a été façonnée par l’esprit de Rome dès le Xe siècle et, plus tard - beaucoup plus que n’importe quel pays au monde - par les grands conflits et les catastrophes des XIXe et XXe siècles : anéantie par les Empires centraux, effroyable billot des crimes nazis les plus monstrueux, muselée par le communisme, libérée à la faveur de l’écroulement de l’empire soviétique et s’engouffrant aussitôt à corps perdu dans le chaos consumériste et libéral qui fait rage partout ailleurs.

Elle est, comme tous les autres pays, en train de disparaître sous les traits du visage unique des nations, visage maquillé par l’idéologie de la croissance, l’idéologie de la richesse, l’idéologie de la productivité.

Mais elle n’a guère que vingt ans d’âge dans ce tonneau-là et c’est la raison pour laquelle elle sent encore le passé, elle sent encore la racine, elle sent encore l’avant déshumanisation.

Mais par des détails que peut-être seul distingue l’exilé.

Parce qu’il n’est pas un jour où il oublie qu’il est ailleurs et que cette conscience de n'être pas chez lui le fait observer chaque chose.

Dimanche dernier, par exemple, je suis allé à Białowieza. Voir les couleurs de l’automne sur la grande forêt. Soleil frisquet, avec ce petit vent qui fait le beau temps des équinoxes et les nuages très haut, blancs dans le ciel.

Un vieux monsieur et une vieille dame, tout de noir et de blanc vêtus, sur des chemins de traverse filant sur la plaine, faisaient leur promenade dominicale. Avec la charrette du dimanche, bien peinte et propre comme un sou neuf, et le cheval à la crinière ornée de pompons. Je les ai bien regardés. Est-ce mon regard, ou est-ce la réalité ? Ils avaient l’air heureux et ils avaient l’air de s’aimer. Ils souriaient, ça, j’en suis certain, et le soleil éclairait leur sourire.

Ils n’étaient pas abîmés.

Ils attendaient tranquillement à un carrefour pour traverser la route où déboulaient les voitures lancées à toute vitesse. Personne, m’a-t-il semblé, n’a fait attention à eux. Ils venaient de trop loin, ils étaient trop loin, ils étaient cet avant dont la Pologne et les Polonais ne veulent plus entendre parler.

Pourtant, dans la vallée du Bug, les Agroturystica*, proposent fièrement des promenades en carrioles pour les touristes. Avec de petits cabriolets rutilants et des chevaux roux à la large croupe.

On veut, comme partout ailleurs dans le monde, bien jouer à l’avant, mais en le détachant bien de sa vie, par amusement, par je ne sais quoi, par…. On met partout en pratique et en évidence cette fameuse phrase de Guy Debord : tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.

C’est cette représentation, cadavre de la vie, qu’on aime.

Et cette phrase ne s’applique pas, hélas, qu’à mon pépé et à ma mémé, les vivants, et qu'à mes touristes qui font un tour de carriole, les morts qui tentent de se rappeler un brin d''existence, mais à l’ensemble de toutes les activités humaines de la planète.

Alors, pourquoi la France me manquerait-elle ? Qu’y trouverais- je qui pourrait nourrir mieux mon envie de vivre pleinement, d’aimer, de ne pas mourir, de sentir, d’écouter le vent, de voir se lever le soleil et décliner les jours ? Y entendrais-je des voix plus fraternelles ? Seraient-elles plus fraternelles, ces voix, parce que timbrées dans ma langue ? Quelles mains amicales viendraient se poser sur mon épaule ?

Si, là-bas, d’où je viens, les hommes étaient plus heureux de vivre ensemble leur vie, ça se saurait.

Mon cœur est ici. Parce que c’est ici que j’aurais peut-être mesuré avec plus de force combien la solitude, la simplicité de vivre, est source de quiétude et combien j‘aime cette solitude, où l'on a de comptes à rendre qu'à soi-même.

C'est ici, parce qu'exilé, que j'aurais le moins éprouvé le besoin de faire partie de.

Non, la France ne me manque pas. Sans doute l'aimé-je, mais je sais qu'elle est plus belle dans ma tête que lorsque je l'avais sous mes pieds.

Et j’ai emporté avec moi ce qu’elle avait de plus beau à m’offrir : sa langue.

* Gîtes de vacances

12:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.10.2012

Appel des 451

Parce que le support séculaire de la littérature, le livre, s'est prostitué jusqu'à bientôt son agonie à la veulerie d'esprit de notre époque, à ses modes mercantiles de bas étage, aux best sellers de la médiocrité soutenus par les médias, les Amazon et autres grands trusts de l'édition et de la distribution, tout comme au numérique qui tente - avec un certain succès - d'usurper son identité et de lui voler ses titres de noblesse, je tiens à vous informer de l'existence d'une résistance qui s'organise et vous invite à y participer si votre conviction de lecteur, d'écrivain, d'ami du livre et de l'écriture, vous en dit.

Commencer, par exemple, son entrée en résistance en lisant ici.

Ca, enfin, il est plus que temps de faire entendre nos voix, en pratique, par-delà jérémiades et constatations impuissantes d'un désastre qui n'est, en fait, que l'épiphénomène du désastre de la résignation générale des esprits devant la victoire totalitaire du spectacle, où, partout, la photocopie a plus de valeur qualitative et humaine que l'original.

Me suis inscrit ce matin.

09:37 Publié dans Appel des 451 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET