30.06.2009

L'écrivain des hautes terres

Il lit.

Il lit.

Il lit tout. De Léautaud à Houellebecq en passant par Dostoïevski, Proust, Simenon, Genêt, Balzac, Flaubert, Sagan, Littell, Tolstoï, Aragon, Calet, j’en oublie, qu’on me le pardonne, des kyrielles et des kyrielles. Il me faudrait, pour être juste, y consacrer trois écrans. Au moins.

Insatiable gourmand, il lit.

Mais il referme bientôt le livre, le repousse doucement sur son bureau encombré, pose ses lunettes sur la quatrième de l'ouvrage, avant de relaxer ses yeux d’une lente mais énergique pression des majeurs.

Il reprend les lunettes. Par la grande baie vitrée, il jette alors un œil reposé sur l’éternité bleutée d’une montagne, contemple un instant la cime des pins accrochés à la pente et qui se dandinent sous un souffle invisible de l’équinoxe, hésite un moment encore et, dans un sourire sans doute, nous tend les bras et s’élance à notre rencontre.

Il nous écrit. Il ne veut pas rester seul, garder par-devers lui tout l’enchantement.

Et nous nous rejoignons. Nous traversons le fil de milliers de pages. Des qu’on a lues nous-mêmes, des qu’on n'a pas lues encore, ou qu’on ne voulait pas lire mais qu’on regrette déjà d’avoir boycottées, comme si, mal renseigné, mal aiguillé, on avait loupé un autobus, une fête, une occasion de se régaler.

Quand je dis, il lit tout, je ne fais nullement dans le quantitatif d’un ermite studieux, préoccupé d’une névrose papyrophage.

Je dis exactement l’inverse.

Je dis que je viens de lire un artiste brillamment libre.

Et c’est cela qui m’a enchanté jusqu’aux délices dans ma lecture des lectures de Jean-Louis Kuffer, Riches Heures, compilation de textes écrits sur son blog et publiés aujourd’hui - illustration magnifique de la modernité incontournable et double de notre activité d'écrivain - aux Èditions l'Âge d'Homme, Collection Poche Suisse.

Cet homme le dit : l’idéologie m’a toujours serré aux entournures. Son esprit est donc libre du poids des convictions et du conformisme, celui-ci prétendrait-il appartenir au camp de l’anticonformisme.

Et la liberté suppose le courage. Presque l’aveuglement de la volonté innée.

En 1972, époque triomphante des lendemains qui chantent, époque aux drapeaux noirs et rouges plantés sur les certitudes du basculement prochain vers l’Eden d’une société sans classes – le « s » est peut-être superflu - Jean-Louis Kuffer, jeune homme à la fleur de l’âge, mais jeune homme déjà émancipé des entraves de l’appartenance, rencontre Lucien Rebatet et l’interviewe à propos de « Les Deux Ètendards », roman paru en 1952 et écrit «chaînes aux pieds».

Au lendemain de sa visite, Jean-Louis Kuffer publie son entrevue, ce qui « lui valut pas mal d’insultes, de lettres de lecteurs indignés et même une agression physique dans un café lausannois. Bien fait pour celui qui se targuait d’indépendance d’esprit… »

Oui Jean-Louis, parce que les apôtres de la liberté et autres pourfendeurs des aliénations, les bons quoi, les Jacobins des clubs, les Robespierre du vrai, n’aiment pas qu’on fasse usage de la liberté autrement que pour cirer les pompes de leurs généreux idéaux. Ou généraux idéeux, comme on veut.

Les chiens aboient. Certes. Mais la caravane passe tout de même.

J’ai noté ce passage de « Riches Heures » parce qu’il est significatif – autant que peut l’être un passage - de tout ce qui se dégage de la lecture de Jean-Louis Kuffer. Un esprit clair uniquement préoccupé de littérature et d’esprit, donc de vie, et s’exprimant « par-delà le bien et le mal », par-delà l’ombre, fût-elle rafraîchissante et prometteuse, des chapelles.

Et puis, ceux ou celles qui me lisent ici, comme ceux ou celles qui connaissent Chez Bonclou ou Zozo, savent l’importance constitutive des paysages, des horizons, des saisons, des intempéries et des bois et des forêts et des chemins de traverse, sur mon écriture.

En filigrane, par de brèves et précises annotations, j’ai retrouvé cette fibre qui m’est chère chez Jean-Louis Kuffer.

Quand il a posé son livre, défatigué ses yeux, remis ses lunettes, Jean-Louis Kuffer regarde son pays des grands plissements chaotiques. Par ce regard à peine évoqué, il aime profondément sa terre, la terre, et la vie, sa vie, qui s’accroche aux arbres, ses arbres, du parcours, son parcours, de ce côté-ci de l’écorce terrestre :

« Peu importe - dit-il - que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que le présent que je vis annule la mort. »

Comment ne pas entendre dans cette voix, la voix lointaine d’un frère, l’appel de la forêt des vivants, pour qui tire sur sa chaîne et regarde plus loin que semble porter le regard humain ?

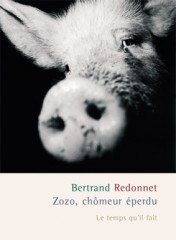

Ceux qui penseraient alors, jaloux, mauvaises langues ou aigris, ou tout ça à la fois, que Redonnet écrit sur le livre de Jean-Louis Kuffer pour renvoyer l’ascenseur, Jean-Louis Kuffer ayant lui-même gratifié son récit «Zozo» d’un très bel article, ceux-là auront beau tendre l’oreille.

Jamais ils n’entendront cette voix-là.

Ils auront beau insister encore, aplatir leur corps, plaquer un tympan obstiné contre terre, ils n’entendront pas celle-ci non plus :

« Bien plus que la différence, dont on nous rebat les oreilles et qui signifie peu de choses à mes yeux, c’est la ressemblance qui m’importe en cela qu’elle surmonte les particularismes raciaux, sociaux ou sexuels au bénéfice de valeurs plus fondamentales. »

La plume des hautes terres. Oui. Et d’un humanisme plus élevé encore. Jusqu'aux tourbillons de l'espérance.

Jean-Louis KUFFER - Riches Heures (Blog-Notes 2005-2008) - Èditions l'Âge d'Homme - Collection Poche Suisse - Avril 2009 - 276 pages - Illustration couverture : Philip Seelen

Image ci-dessus : Philip Seelen itou

12:33 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

26.06.2009

Frayeur ancestrale

Les Polonais disent : duszno !

Les Polonais disent : duszno !

Moi, ça ne me dit rien, ce duszno …Quand je dis rien, je veux dire rien qui vaille.

Parce que, quand ils disent duszno, c’est en s’épongeant le front perlé de sueur, le cheveu humide rassemblé par mèches, le visage qui luit et en soufflant.

Duszno. Il fait lourd.

Doux euphémisme. En fait, il fait étouffant.

Hier, le ciel de Varsovie, de la belle et rose Varsovie, bleu, très bleu dès le matin, s’est laissé peu à peu nier par une espèce de couvercle qui aurait été posé à l’envers, un couvercle blanc et gris, de ces couvercles qui, au lieu de tamiser la lumière, se font abat-jour, la multiplient, violente et inquiètante. Jaune glauque, jaune reptile. Et plus le couvercle se referme, plus la marmite en-dessous est en ébullition, 26 degrés, 28, 30 et 31…

Bardzo duszno, très lourd. Accablant, tranchons le mot !

Alors que je regagnais ma clairière en milieu d'après-midi, le couvercle s'est carrément laissé choir sur le monde. Comme s'il n'en pouvait plus d'être un couvercle en suspension dans les airs. Dix-huit heures et la nuit noire. Une nuit soudain déchirée par les zébrures hallucinantes d’une énergie monstrueuse, une cocotte minute qui explose, fracas démentiel avec des vitres qui tremblent, des pluies comme des rideaux et qui inondent les routes, les cours, les fossés, un vent qui se tord de douleur, qui vient de partout à la fois et qui brise les arbres, met à terre les réseaux électriques, se propose d’enlever bientôt le toit des maisons.

Plus de trois heures d’une furie d’encre. Une éternité.

L’orage. Divinité furibonde des cieux surchauffés.

Je n’aime pas l’orage. Ma mère m’a transmis ses épouvantes.

Elle nous emmenait en courant, comme sous un bombardement où chaque enjambée aurait bien pu être la dernière, chez les voisins. Maintes fois, nous avons fui en un exode désemparé et sous les salves d'un ciel en délire.

Parce que chez les voisins, dans une maison qui n’est pas la vôtre, on n’a pas peur. On écoute à peine les furies du lointain dehors, qui se font quasiment dérisoires.

J’en conclus ce matin, le calme revenu, la campagne ruisselante encore des mille blessures infligées, les branches au sol comme des membres arrachés à la dignité des arbres, les foins coupés baignant dans des mares impromptues, que ce n'est pas pour mais de sa propre vie dont on a peur, sous l’orage.

Peur profonde, atavique, du destin qui frappe et détruit l'embarcation du voyageur solitaire. Peur d'une petitesse sous le feu nourri d'une adversité gigantesque.

Comme si, chez les autres, déjoué par l'haleine tribale, ce même destin ne pouvait, en aucune façon, se montrer cruel et fatal.

Comme si, aussi, ces "autres" étaient forcément à l'abri d'une malédiction dont on serait, isolément et en expiation de je ne sais quel crime, l'élu.

Image : Philip Seelen

16:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.06.2009

Le ciel finira bien par nous tomber sur la tête

C’est un champ de bataille où toutes les influences se donnent rendez-vous pour en découdre et tâcher d’imposer chacune son hégémonie. Et comme elles sont vindicatives et de puissance égale, qu’une arrive avant que l’autre n’ait eu le temps de déguerpir, la guerre n’en finit pas. Il y a bien des armistices, certes, mais jamais de traité de paix : l’horizon est toujours incertain.

Ça vient du Nord, de la Baltique, et c’est humide et froid avec du vent qui fait se balancer dans un brouillard les cimes de la forêt. Ça vient du Sud et c’est chaud, mais alors étouffant, pesant, inconfortable, d’énormes nuages noirs lézardés de gris, un ciel lépreux et des orages d’une fureur explosive.

Si c’est l’Est qui l’emporte en hiver, c’est de la glace, de la neige, du mercure déprimé laissant très loin derrière lui le fatidique point zéro. Des hurlements transis. Les Polonais eux-mêmes plaisantent par analogie avec leur histoire : un cadeau des Russes, rigolent-ils. En été, l’Est donnera une chaleur à peu près sereine, un semblant de stabilité. Les Polonais ne parleront plus dès lors de cadeau des Russes, ils ne diront rien, sauf si ça dure trop longtemps, que ce satané anticyclone de Sibérie provoque la sécheresse et qu’on entend le souffle d’une brise chahuter la maturité trop précoce des blés et des seigles.

Si c’est l’Ouest, c’est n’importe quoi, comme on peut s’en douter. C’est tout à la fois, ça dépend si la masse d’air, pressée, a filé directement de l’océan jusqu’à nous, ou si elle a musardé sur l’Espagne et l’Italie, ou, empruntant la voie du Nord, sur le Danemark et la Suède, sur n’importe où, ramassant au passage les débris d’autres humeurs climatiques. L’Ouest, c’est la pagaille des indécisions et des atermoiements, le double langage. Ça peut être chaud, mouillé, neigeux, très neigeux même, ou rien. Que du vent avec du gris et du bleu qui luttent pour imposer de là-haut sa couleur au jour.

Je ne suis pas en train, en dépit des apparences, de vous faire un bulletin météo ou de vous dresser une carte climatique, sujets futiles, ô combien !

Je suis néanmoins convaincu, à tort ou à raison - mais pour moi à raison, puisque j’en suis convaincu - que le temps qu’il fait sur nos têtes (sans clin d’œil facile à mon récent éditeur) est, sinon déterminant, du moins participe pour une bonne part à notre sensibilité, à la qualité de notre humeur, à notre goût de faire ou de ne pas faire. Les climats sont aussi climats intérieurs, ils sont littérature. Ils font partie de nos choix esthétiques et de notre façon de vivre les poésies du monde. Sculpteurs des paysages, ils plantent le décor interactif de nos émotions, de notre réflexion, de nos rêveries des "maintenant" , des "ailleurs" et des "autrement". Car nous sommes, jusqu’à plus ample mutation, des êtres essentiellement aérobies ; L’air nous est primordial, constitutif même. Un poisson n’est-il pas différent selon qu’il évolue en eaux douces ou saumâtres, tropicales ou sous la banquise ?

Il y a un certain pédantisme à vouloir faire fi de la météorologie, le même qui s'évertue à détester le football ou à affirmer qu'on a lu tout Proust. La météorologie n'est que la manière, caractérielle ou sereine selon les latitudes, dont le climat – c’est-à-dire le bocal dans lequel nous tournoyons – aborde le quotidien.

Les pédants résument la météo à leurs congés payés. C’est une autre vision. J’en suis resté, moi, loin devant : à la météo du laboureur, au Gaulois qui craint que tout ça ne s'écroule un beau jour sur sa tête.

Mais le climat change. On nous en rebat assez les oreilles ! Tellement qu'on finirait par en douter si nous n'avions autour de nous les visages de nos paysages.

Ce mois de juin 2009 Polonais, par exemple, est d’une exceptionnelle morosité. La lumière ne brille que par une désastreuse absence. Pluies, vents, orages, températures tantôt très basses, tantôt très hautes… La délicate et tendre camomille a pourri sur pied, les foins sont avariés, perdus. Rien à voir, me dit-on, avec les mois de juin d’antan. Même les hivers, que je trouve pour ma part d’une rigueur légendaire parce que mes fondements ont été creusés sous une autre latitude, sont plus doux, moins neigeux. J’en viendrais presque à m’essuyer le front et à remercier in petto l’effet de serre.

Le climat change, donc, et tout le monde est d'accord. Les points d’achoppement sont d’ordre idéologique : sur les causes. Cycle normal de la boule bleue, bribes de ses conversations avec l’univers, son environnement à elle, et qui nous échapperaient, ou sales pattes des activités humaines déréglant la machine ronde ?

On voit fleurir depuis vingt ans les grandes réunions, les grandes déclarations de principe, les ministères à la noix de coco et…jamais de décision. Et pour cause : la seule décision qui vaudrait – si l’homme est responsable de la détérioration de ses conditions de respiration - serait de mettre fin immédiatement à toute activité industrielle et de profit.

Ce qui reviendrait, comme dit par ailleurs, à demander à homo sapiens de retourner à la case homo erectus.

Les politiques, de gauche imités par ceux de droite, à moins que ça ne soit l’inverse mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et même le minuscule prince de la seconde restauration, orléaniste du libéralisme sauvage, sont devenus des développeurs durables convaincus, malheureusement orthographiés en un seul mot...

Quand, dans le début des années soixante-dix, on leur disait que leur vision de la vie des hommes était incompatible avec la santé de la planète, leurs flics nous fichaient anarchistes et nous bouclaient dans des cellules.

Intelligences à puissance de torche : à peine capables d’éclairer plus loin que les doigts de pieds !

Ne nous étonnons pas dès lors, si, suivant d’aussi lumineux timoniers, nous pataugeons le plus souvent dans la gadoue.

14:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.06.2009

Quand les heures sont riches

Je venais de regagner ma clairière.

Sur les talus de la forêt, il y avait - il y a toujours d’ailleurs - de grands lupins rose et bleus qui se dandinaient sous le crachin de juin.

Dans ma clairière, je vis d’abord, je lis beaucoup ensuite et, s’il y a des choses qui semblent l’exiger, j’écris aussi. Mais les trois verbes sont indissociables, en fait.

Au programme de ce week-end qui s’annonçait, côté cieux, pas très lumineux, du bois à tronçonner en prévision du rude hiver. Ça me fait parfois sourire : l’hiver, on se projette aux beaux jours, les petites fleurs dont on agrémentera les abords immédiats de la maison, les arbres qu’on a plantés sur le jardin et qui pousseront leurs bourgeons. Puis, le solstice revenu, on a la tête dans l’hiver, prévoir le chauffage, ne pas se laisser encercler, comme l’an passé, par les moins 25 degrés sans précautions.

Bref, on est rarement dans le moment, sinon avec les pieds.

C’est un subtil mélange d‘essences, mon bois. Du bouleau, du pin et de l’aulne. Magnifique bois que cet aulne des forêts humides ! Un bois à la chair délicate et très blanche mais qui prend, au contact de l’air, une teinte magnifique, orangée, rouge par endroits. Ce qui lui valut, dans les temps anciens où la superstition tenait lieu de poésie, une réputation d’être ensorcelé. Ça me plaît mieux, à moi, qu’une oxydation due à l’air, tellement c’est joli et séducteur, cette couleur soleil couchant, cet avatar de la fibre …Je préfère l’ensorcellement de la matière à ses réactions chimiques.

Avec ce bois, je clôture mon domaine. Bien empilé, il matérialise joliment une limite entre la prairie et ma prairie. Une sorte d’arrogance narquoise de la propriété privée.

C’est à tout cela que je pensais vendredi.

Je ne savais évidemment pas qu’un livre m’attendait. Un livre qui avait escaladé des montagnes, franchi des vallées, survolé des forêts et enjambé des fleuves. C’est qu’il venait de Suisse.

Riches heures. Un beau livre. Plein de choses dedans, de l’émotion personnelle, humaine en force, des pensées plus générales mais précises sur le monde qui nous entoure et que nous entourons. Tout ce qui fait pour qui, pour quoi et comment nous sommes des hommes qui aimons vivre et l’écrivons sans le dire.

Merci Jean- Louis.

Vendredi soir, j’ai remis à plus tard le tronçonnage de mon énergie des jours froids. De toute façon, il pleuvait et l’hiver est encore loin.

J'en reparlerai ici, bien sûr.

15:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.06.2009

Réclame

Après Solko, Feuilly, Jean-Louis Kuffer, Stéphane Prat sur leurs sites respectifs, Michèle Pambrun, Philip Seelen, Narval, dans leurs différents commentaires, Le Matricule des Anges, N° 104 de ce mois de juin, gratifie "Zozo" d'un bel article, plein de verve et d'humour, que me lut gentiment hier au téléphone Marie-Claude Rossard, collaboratrice de Georges Monti au "Temps qu'il fait".

Après Solko, Feuilly, Jean-Louis Kuffer, Stéphane Prat sur leurs sites respectifs, Michèle Pambrun, Philip Seelen, Narval, dans leurs différents commentaires, Le Matricule des Anges, N° 104 de ce mois de juin, gratifie "Zozo" d'un bel article, plein de verve et d'humour, que me lut gentiment hier au téléphone Marie-Claude Rossard, collaboratrice de Georges Monti au "Temps qu'il fait".

Cet article n'est pas encore en ligne sur le site du mensuel littéraire.

...Pardon ?

Si je suis content ? Quelle question ! Bien sûr que je suis content.

Plus que ça, même.

"Parce qu'on est content de la vie quand on est content de soi." Renan, cité de mémoire, alors ça peut être l'inverse.

En tout cas, merci à tous et à toutes.

09:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.06.2009

Sous les feux d'une étoile

Je ne suis pas très aguerri à la logique scientifique des fuseaux horaires et du calcul algébrique du temps.

Surtout quand je lis sur Wikipédia : «De façon simple, un fuseau horaire peut être écrit sous la forme UTC+X ou UTC-Y, où «X» et «Y» représentent le décalage du fuseau par rapport à UTC. »

Ce que je n’ai pas bien compris, c’est le « de façon simple ».

Je jouis alors, de façon encore plus simple, d’une vision globale et primaire : La machine étant ronde et s’obstinant à tournoyer autour d’une même chandelle, les hommes ne bénéficient pas tous au même moment de la lumière. Étant pour la plupart des individus diurnes - sauf les cheminots, les pilotes, les filles de joie, certains écrivains, les voyous, les boulangers, ceux qui, comme dirait JLK, font les trois/huit ou sont douloureusement insomniaques, j’en passe et de tout aussi noctambules par goût ou par nécessité – les hommes ont donc bien été contraints d’adapter leurs montres au grand mouvement des choses. Une sorte de langage universel, un Espéranto qui aurait des couleurs locales et qui serait donc un oxymore.

En fait, il ne s’agit pas de temps, au sens universel et philosophique du terme, de ce temps qui est en nous et nous conduit à la mort, le «Vulnerant omnes, ultima necat" des Latins, mais d’organisation sociale des occupations humaines qui ne peuvent se dispenser de la lumière, comme si nous étions les feuilles d’un arbre soumises à la fonction chlorophyllienne.

L’important est donc de voir « midi à sa porte », comme dit le vieil adage qui en dit plus long qu’il en dit.

Toujours de ma fenêtre, donc, j’ai sous les yeux le soleil qui se lève et qui se couche. La langue polonaise emploie au quotidien des mots que nous employons, nous, dans la langue soutenue ou poétique. Le Levant et le Couchant. Elle n'a pas d’autres mots pour dire la naissance et le point de chute de la lumière.

Comme je viens du point zéro, là-bas sur les plaines de Greenwich et que X et Y, pour m’exprimer aussi clairement que Wikipédia, ont bizarrement la même valeur absolue que sur les plages de l’océan alors que j'en suis à 2500 kilomètres à l’est et à 700 kilomètres au nord, la pendule est extravagante et c’est beau pour moi qui suis né, ai grandi et vécu sous ces temps atlantiques; qui me suis formé aux apparitions et aux déclins des jours à des heures autres.

Comme un arbre qu’on aurait transplanté et qui aurait autrement dessiné ses feuilles.

C’est là que les erreurs de calcul, ou ses négligences, font la poésie.

Et ce matin j’ai ouvert un œil et tendu l’oreille. Les premiers chants de l’oiseau dans les halliers d’en face…Déjà l’aube et, au Levant, une fine dentelle rose sous un nuage paresseux.

Déjà l’aube. Il est à peine trois heures.

Je referme les yeux pour mieux la voir tourner, la boule bleue. Là-bas, sur les rives océanes, elle est encore pour plus de deux heures enveloppée des draps obscurs du repos.

Ce soir, équité du grand mouvement des choses oblige, elle sera encore ruisselante de lumière quand mon jardin dormira depuis longtemps.

Les hommes s’en plaignent l’hiver, il est vrai. Quand resurgit novembre, la nuit est un milieu d’après-midi occidental.

Mais moi qui, quoique nourrissant quelque espoir d’être un écrivain, ne suis ni cheminot, ni voyou, ni pilote, ni fille de joie, ni boulanger, ni même de ceux qui, je vis pleinement ce capricieux décalage de la ronde du temps qui passe et ai appris à régler mon pas et ma respiration sur les nouvelles humeurs de l'étoile de feu.

12:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.06.2009

Voleur de paysages

De ma fenêtre sur les champs qu’interrompt brusquement la forêt, je regarde juin aux déclins de lumière.

Et je me demande : Est-ce que ce paysage ainsi découpé par une seule ouverture, la mienne, pourrait être celui de mon pays ? En quoi est-il une carte de voyage ? Un autre regard ?

En quoi est-il un paysage d’exil quand il n’y a plus, pour le nommer d'une juste latitude, ni neige au sol ni glace suspendue aux branches telle les stalactites des grottes profondes ?

Mentalement, je gomme ce que je ne verrais pas d’une fenêtre au pays d’où je viens. Je le lis par les yeux d'un étranger.

Je dissèque.

Un champ de seigle, aussi vert que bleu par les bleuets qui s’y balancent au vent.

Pas de désherbant encore. Ou alors moins meurtrier que sous les fenêtres de France. Et puis ce seigle est épars, long et tremblant. La céréale des terres maigres et du sable.

Pas d’engrais miracle qui nient l’effort de la plante et de sa survie.

J’efface.

Des bouleaux. Beaucoup de bouleaux, de grands bouleaux blancs et plus loin, derrière eux, la tête toujours sombre des pins. Forêt déjà septentrionale.

Je raye.

Sur la prairie une cigogne, ses grandes pattes maladroites qui claudiquent, sa démarche de clown, sa silhouette gauche, elle qui traversera bientôt l’Europe et l’Afrique à la seule force de ses ailes. L’Albatros des continents. Point de marins ivres pour agacer son long bec.

Je supprime.

Me restent les nuages blancs, un bout de bleu, un ciel pas différent mais décalé. C’est la seule chose que les hommes partagent à peu près. Le ciel comme un mouchoir de poche. Chacun son bout. Une vision étriquée par la géographie. Qui écrase leur cerveau.

Et le soleil qui s’en va.

D’où je viens.

Où mon amour d’aller s’en est allé.

Évanoui.

Chapitre II, scène 1.

Bonheur d’être ailleurs quand on sait n'avoir été nulle part chez soi.

Un port sans la mer et l'ancre sans navire.

11:15 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.06.2009

Saisons de l'écriture ou écriture des saisons ?

L’écriture a-t-elle des saisons de prédilection ? Des saisons où elle dirait mieux, où elle aurait plus envie de ruisseler sur la page ?

L’écriture a-t-elle des saisons de prédilection ? Des saisons où elle dirait mieux, où elle aurait plus envie de ruisseler sur la page ?

Le questionnement de prime abord paraît bien naïf. Voire déconcertant, en nos temps de modernité totalitaire.

L’écriture n’a que faire du grand mouvement des choses ! Elle est autonome et si elle se propose de dire le monde, elle sait le dire aussi bien aux équinoxes qu'aux solstices. Ça semble tomber sous le sens commun.

Pourtant…

Je ne sais pas pour les autres, évidemment. Je sais pour moi. Ce qui n’est déjà pas si mal.

Je sais qu’au printemps, quand reviennent en même temps la lumière et les jeux du dehors, elle coule moins de source, l’écriture. Le corps et l’esprit s’ébrouent, les bras se tendent vers la première douceur et les yeux regardent au travers de la vitre les réveils du feuillage et de l’oiseau.

Tout ce que j’ai entrepris de longs travaux d’écriture au printemps a été abandonné en cours de route et publié par morceaux décousus. Toujours. Le soleil montait trop vite dans le ciel. Plus vite que ma plume ne courait sur la page.

L’été, quand chacun essuie son front d’un revers de la main, cherche l’ombre des frondaisons, glisse dans un maillot de bain tout neuf, emprunte, lourdes chaussures cloutées à ses pieds, les chemins de randonnées alpestres ou fonce à tombeau ouvert sur une autoroute dégoulinante de chaleur vers les splendeurs antiques de Rome ou de Carthage, l’inspiration est comme la rivière des Cévennes : elle a une fâcheuse tendance à tarir. On dirait que, quelque part, le monde se suffit à lui-même et n’a nulle envie qu’on se mêlât de l’interpréter. Qu'il n'a plus besoin des mots comme des poumons entre lui et moi.

Puis c’est la rentrée.

Ah, la rentrée ! La clef des cavernes d’Ali baba ! On rentre. Où ça ? Difficile de rentrer quand on n'est allé nulle part. Et puis, est-ce qu’un été consommé aux joies frivoles de la décontraction rémunérée aurait regonflé quelque batterie poétique, polémique, de conscience plus affinée, dissimulée en nous ?

Je ne le crois guère. Ça, c’est le spectacle socioculturel et l’organisation du marché du travail.

Ce qui est plus vrai, pour moi du moins, je le répète, c’est que la lumière de pourpre et de jaune devient oblique, que les ombres s’allongent. Qu’il y a quelque chose qui s’enfuit dans la magnificence, des odeurs humides aux lisières des fourrés et le long des haies, une nonchalance de la marche des hommes. On ferme les fenêtres. On allume, parfois, la première allumette d’un feu, un soir où l’équinoxe s'est habillé de gris.

J’ai alors en moi une envie. Une envie de revoir par l’écriture. De dire ces chemins fangeux où s'embourbent les restes d'une illusion, des chansons et des mélancolies surannées. De dire la fuite de ce qu'il nous est imparti d'existence.

J’aime écrire aux portes de l’hiver. Tout ce qui a été publié de moi en livres (papier ou numérique) avait été entrepris à l'automne. C’est la saison où ça bout à l’intérieur.

Comme la grappe du raisin vendangé.

Et l’hiver, le retour de la nuit et les hurlements glacés de la neige et du vent, - c'est ici mais j'avais le même sentiment sur les berges océanes - la fermentation s'achève, le vin se fait, se peaufine et s’adoucit…Le chantier ouvert à l’automne prend de l’ampleur et m’emporte avec lui dans son bouillonnement d’espoir, de nostalgie, ou de solitude.

L’écriture se nourrit du déclin des lumières, du monde désemparé, réduit à sa plus simple expression, débarrassé des fioritures de la sève.

Alors, oui, il y a des saisons pour écrire.

Pour le plaisir d’écrire sa peur et sa joie, les yeux désespérément retenus sur la promesse d'un horizon.

Image : Philip Seelen

14:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.06.2009

Comment on peut avancer en littérature

Selon Julien Gracq, cité par François Bon, « en littérature on avance à l’ancienneté.»

Selon Julien Gracq, cité par François Bon, « en littérature on avance à l’ancienneté.»

C’est un bon mot. Un peu désespérant si on a commencé à cinquante ans, évidemment. Suivez mon regard.

Encore que cela dépende de ce qu’on a accumulé de soi dans sa friction au monde et qu’on se propose de dire par l’écriture.

Le paradoxe de Rimbaud me semble aussi montrer tout à fait le contraire, et que dire alors de Lautréamont ?

Mais c’est une boutade à ne pas prendre au pied de la lettre et à restituer, évidemment, dans son contexte.

A la lumière (tamisée) de ma récente expérience, je crois qu’on avance, pour une bonne part, en confrontant son texte à l’édition, quand celle-ci est disposée à vous en faire l’exacte critique.

Je dis cela parce que dans « Zozo, chômeur éperdu » le dernier paragraphe de trois ou quatre lignes, la chute si on peut dire, n’a pas été prise en compte par l’éditeur.

Ma première réflexion avait été de ne pas être trop d’accord. Puis j’ai relu sans ce dernier paragraphe et il m’est apparu alors qu’il constituait un énorme défaut, le défaut du débutant, celui de vouloir trop en dire, de vouloir trop prendre en charge son lecteur, de vouloir envoyer des messages trop clairs, de grignoter en fait sur son imaginaire et ses propres dispositions et que l’éditeur, qui connaît, lui, le côté lecture de ce qu'il veut éditer, avait d’emblée repéré.

C’est donc ce paragraphe qui a fort heureusement échappé à l’édition et que je vous livre ici :

Bien sûr. Bien sûr. On peut dire ça comme ça.

Mais il me plaît à moi d’imaginer qu’il y eut des conversations post-mortem et que Zozo pour ses voisins de nuages absolument hilares a sans doute composé en arrivant là-bas une fable haute en couleurs de sa sanglante sortie du monde des vivants.

Parce que peut-être, mais peut-être seulement, les conteurs sont des figures immortelles :

- « …

Il s’agit en fait d’écrire dans l’imaginaire sans pour autant enfoncer les clous indispensables à la construction d'un roman. De laisser beaucoup plus d’espace au plaisir du lecteur.

Et puisque j’ai commencé par François Bon citant Julien Gracq, je termine par cette réflexion admirable de François parlant de ce même Gracq :

« C’est en ayant coupé ainsi avec le roman, que Gracq agrandit d’une pièce la littérature française et nous montre un chemin neuf, qui nous augmente dans notre présence au monde. Aujourd’hui, pas un écrivain pour échapper à ce positionnement, là où le réel même exige la fiction, mais peut se dispenser de l’arsenal du roman. »

10:57 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET