20.05.2009

Polska B dzisiaj - Le billot des bourreaux -

Un vieux bonhomme de mes voisins a suivi pas à pas et chaque jour les travaux de ma maison. De la démolition à la reconstruction.

Un vieux bonhomme de mes voisins a suivi pas à pas et chaque jour les travaux de ma maison. De la démolition à la reconstruction.

Chaque jour, il est venu fureter. Il a commenté, examiné, critiqué, montré du doigt, balbutié.

Je n’ai pourtant compris que deux choses de ses discours vacillants. Parce que, par ces deux fois, il avait été plus éloquent, utilisant les gestes, les mains et les yeux.

La première, sans rapport avec la maison, c’est qu’il avait quatre-vingt ans déjà et que le plus grand désespoir de cet âge était de ne plus pouvoir bander. «Koniec», la fin, avait-il inlassablement répété en branlant du chef de dépit.

Ses yeux sont mi-clos comme si la lumière l’indisposait et sa bouche sans dents avec des gencives rouge vif est toujours ouverte et agitée d’un petit tremblement convulsif. Il bée.

Aussi l’ai-je surnommé «cigogneau sur nid», parce que ces grands oisillons sont toujours comme ça sur leur nid aux étés finissants, bec ouvert sur la chaleur tremblante, comme si leurs poumons manquaient d’air ou leur gosier d’eau.

La seconde fois où j’ai reçu le message de Cigogneau, je lui disais que j’allais peindre ma maison enfin terminée en vert. Avec le toit et les volets marron.

Il n’a pas du tout aimé. Sa petite voix très haut perchée s’est égosillée qu’il ne fallait pas faire ça, qu’avant la guerre c’était la couleur des maisons juives. A Łomazy, le bourg de la commune, il n’y avait que des juifs et Łomazy n’était alors qu’une maison verte.

Et alors ? Les juifs de Łomazy ont été massacrés dans la forêt, tout près de là. Plus de deux mille la même épouvantable journée d’un mois d’août 1944. Du sang à faire vomir de dégoût tous les nuages du ciel.

Il n’y a plus une seule maison verte dans les environs. Il y a une mémoire et un monument sur le charnier où végètent des fleurs sans parfum et sautillent des oiseaux toujours muets.

Nous y sommes allés. Il faut longtemps cahoter à travers la forêt comme si on remontait quelque Golgotha bien décidé à mener jusqu’aux ténèbres de la barbarie.

Nous nous sommes égarés et déjà tombait la nuit de novembre. Dans les sous-bois, il y avait un homme, avec un fusil et qui rentrait chez lui, une maison isolée au milieu de la forêt. Nous nous sommes enquis d’où était le lieu du massacre des juifs et le monument. L’Homme a grondé qu’il n’en savait rien. Que chacun chez soi, que les juifs étaient chez eux maintenant et lui chez lui. J’ai eu peur...

Les bois, le fusil, l’ombre grandissante, muette et solitaire, et ces propos rugueux. Des propos comme des couteaux.

Alors Cigogneau a-t-il peur que je me fasse massacrer à mon tour? Hait-il cette couleur qui lui dit les horreurs d’un pogrom* ? Une couleur qui porterait malheur et dont il voudrait me protéger.

Ou alors, les vieux fantômes de la haine ancestrale reviennent-ils marteler sa vieille caboche ?

Je ne sais pas. Je le regarde. Il a l’air si gentil. J’opte pour la superstition protectrice. Sans quoi je ne pourrais plus le regarder. Sa bouche tremble et écume pourtant. Mais il est vrai qu’elle tremble et écume tout le temps.

Je ne peindrai pas ma maison en vert. J’ai changé d’avis. Parce que je n’aime pas faire injure aux fantômes. Surtout ceux-là. Ils me poursuivent depuis mes premiers bancs d’école, depuis mes premiers livres d’histoire. Mais de très loin.

Maintenant, ils sont là. Chaque jour je longe l’orée de cette forêt où les corps mitraillés du ghetto méconnu de Łomazy se sont tordus d’épouvante.

Et derrière ma forêt, plus au sud sur la frontière ukrainienne, j’ai pointé du doigt un nom sur un pli de ma vieille carte. Une déchirure sur une déchirure. Ce nom, mon vieil instituteur le prononçait avec effroi.

Je me souviens : Anxieux, je regardais par la fenêtre la quiétude rougeâtre des vieux platanes, la feuille en pluie qui venait effleurer les larges fenêtres, les étourneaux chamarrés qui picoraient la cour silencieuse et je pensais alors que ça ne pouvait être que dans un autre monde. Un monde par-delà la terre et où avaient régné des monstres sanguinaires. Pas le monde des cours d’école, des platanes, des feuilles en pluie et des étourneaux.

Et mon doigt s’est posé sur ce monde, à cinquante kilomètres de ma maison, détruisant les derniers remparts de l’enfance. Mon doigt est descendu, a contourné lentement la forêt, enjambé une rivière, épousé la ligne en pointillés de la frontière et s'est arrêté, hypnotisé.

Le nom est surligné de jaune, comme n’importe quel autre nom de commune : Sobibor. Autour sont de grandes surfaces vertes. Des forêts.

Bor, c’est la forêt.

* Voir commentaires ci-dessous à propos de l'utilisation de ce terme.

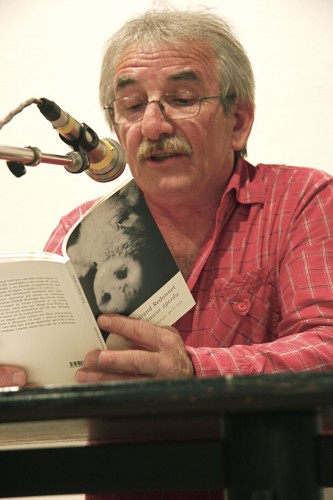

Image : philip Seelen

15:12 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (50) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.05.2009

Cordial salut aux commentateurs

Preuve est une nouvelle fois faite que lorsqu’on écrit un coup de cœur ou un coup de gueule, par définition sans préméditation, la réalité se charge d’en souligner aussitôt les limites.

Preuve est une nouvelle fois faite que lorsqu’on écrit un coup de cœur ou un coup de gueule, par définition sans préméditation, la réalité se charge d’en souligner aussitôt les limites.

Car en écrivant le silence des « sites amis », je ne pensais ni à Feuilly, ni à Solko, ni à Michèle qui nous accompagne tous de sa lecture avisée, quoique j’aie employé un article défini, fautif. Il eût fallu écrire « des ».

Je vous prie de le croire.

Je me sens dès lors un peu gêné, comme si j’avais forcé la main : « Oh, hé, les gars, mon livre ! »

Au nom de notre complicité sur la toile, je vous demande donc la faveur de ne vous faire l'écho de ce livre que si vous le jugez digne d'être relayé. De le traiter non pas comme le livre de Bertrand Redonnet, mais comme un livre quelconque qui aurait retenu votre attention.

C’est en ce sens qu’on devient plus humainement complices que partenaires et les complices sont toujours plus efficaces que les partenaires.

L’artiste croit le plus souvent à la qualité de son œuvre. Du moins lorsqu’elle est tout fraîchement sortie de son atelier. Après, avec le temps, il ne s'y reconnaît pas tout à fait et devient plus à même d’en corriger les défauts, de la réajuster, et ainsi de suite, tant la création n’est pas momifiée mais, frottée au monde, évolutive, toujours perfectible.

Il n’en va pas de même pour l’éditeur dont le choix est définitif et c’est en cela que je disais que je faisais confiance au « coup de cœur » de Georges Monti et que, donc, j’étais pour l’heure fier et satisfait de mon texte.

Un peu comme au billard quand on frappe la boule à gauche pour qu'elle aille à droite.

Ce que dit Solko est loin de participer du domaine de la banalité. Ce que j’ai ressenti par les tripes en évoluant parmi les gens de mon pays pendant ces dix jours, je le subodorais préalablement par la tête. Il y a en France, comme dans d’autres pays sans doute mais qui me sont moins chers, l'achèvement d’une décadence entamée au début des années 80.

Nous sommes entrés dans l’ère de l’épuisement des consciences dans ce qu’elles réclament, pour être des consciences, d’autonomie. L’accumulation des aliénations, l’acceptation de plus en plus d’entorses faites à l’éthique humaine, le recul progressif de l’exigence de jouir de sa vie et l’oreille de plus en plus consentante prêtée à une foule de mensonges, de contrevérités, d'aberrations grotesques, bassement cruelles, presque infantiles de manichéisme et émanant de gens d'extrême droite déguisés en intellectuels puissants, supérieurs et précis, ont fini par inverser totalement l’apparence et l’être.

En dépit des murmures, des grèves sporadiques parfaitement encadrées, tous les acteurs du pouvoir complices, des contestations désabusées à la chandelle des chaumières, l’idéologie dominante s’est faite la seule force matérielle.

Cet état désastreux, marécage de désespoir dans lequel a sombré l'individu, a forcément des influences néfastes sur les rapports dits amicaux, chacun ayant perdu le sens et le bonheur de l'affection au profit des faux intérêts de sa survie.

Je n'ai donc pas retrouvé mes amis mais des êtres extérieurs, abîmés et agitant les bras pour ne pas sombrer tout à fait.

Dans ces conditions, quand on est à 2500 km et qu'on n'apparaît pas quatre ans durant, il est dramatiquement normal que l'érosion ait été cruelle. La roche n'était pas assez dure.

Nous sommes muselés. Comme des oiseaux pris aux crins du rets, nous nous débattons encore, pas tout à fait morts, incapables cependant de reprendre notre envol à l’assaut des nuages.

Le piège a été patiemment tissé et ce, pour une bonne part, par l’acceptation quotidienne de plus en plus de concessions à la destruction programmée de la vie. Un peu comme dans « Matin brun ».

Le slogan de Mitterrand « Changer la vie », volé sans vergogne à la critique situ, avait sonné le glas des espérances de renversement de la falsification. Ce désamorcement de la grenade situationniste* offert en pâture aux espoirs populaires s'était préalablement nourri des différentes défaites et abdications de la guerre sociale …

Et ainsi de suite…Jusqu’à Sarkozy, bouffon politique au service de l’enfermement de l’individu dans les prisons de l’apparence.

C’est donc en France que j’ai ressenti cet accablement des personnes et je l’ai ressenti parce que je vis dans un pays qui n’est pas le mien, en vacances perpétuelles, uniquement préoccupé d’écriture et où, donc, les aliénations me sont beaucoup moins perceptibles, les agressions moins brutales.

Si vous lisez « Zozo », vous apercevrez tout ça, dit complètement autrement et par un personnage fort simple.

Les gens de peu ruminent moins que les penseurs agréés, vivent plus directement les contradictions et assument donc plus humainement et plus directement leur exigence de bonheur.

Un personnage comme il n’en existe plus.

Relevant plus de l’ethnologie que de la sociologie, participation descriptive et prospective au fonctionnement d'une ruche où le nec plus ultra est réservé à la Reine, gardienne de la conservation de l'espèce laborieuse.

Tout ça, c'est certainement encore et encore du blabla :

La redécouverte de la vie devra forcément passer par un affrontement armé entre l’intelligence et la veulerie.

J’en suis certain. Nous serons alors, tous et toutes sans doute, déjà passés de l'autre côté des nuages. Notre responsabilité n'en demeurera pas moins entière.

* C'est hallucinant la multitude de gens qui, aujourd'hui, prétendent lire ou avoir lu Debord. Pire, l'avoir compris et adhérer à sa critique du monde. Debord est d'une lecture très difficile. Il y a seulement quarante ans (1967) nous n'étions qu'une poignée à vouloir entendre la brochure strasbourgeoise " De la misère en milieu étudiant considérée sous ses trois aspects....", elle même écho des thèses situationnistes. Georges Monti me disait, très justement à La Rochelle, qu'un Sollers, par exemple, écrivait sur Debord des choses qu'il n'aurait jamais osé écrire du vivant de ce dernier.

Bref, qu'il écrivait sur Debord à la lumière de son cadavre...Ce qui tend à prouver, une fois de plus, que pour les chiens de garde de la misère et du malheur, une bonne théorie, radicale, est une théorie morte.

Et quel dommage que tous les adeptes d'aujourd'hui ne l'aient pas été quand cette théorie battait son plein de joie et d'espoir ! Que de déboires et de bassesses eussions nous évités !

Image : Philip Seelen

12:13 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.05.2009

Retour

C’est un poncif. Une vraie lapalissade.

C’est un poncif. Une vraie lapalissade.

Mais en vertu de quelle outrecuidance ne serions plus autorisés à vivre des poncifs dont s’emparerait notre écriture ? Á force de chercher à tout prix sa source dans des méandres forcément originales, il arrive que l'écriture ne raconte plus qu’elle-même, à l’attention de gens faisant profession de comprendre ce qui, de propos délibéré, ne signifie plus rien.

C’est donc une image d’Epinal.

Je suis sorti, parfaitement exténué, dans la nuit de ce début de mai.

Devant moi, au sud, la pleine lune arrosait la forêt d’une brume laiteuse et au plus profond des halliers, là, à deux pas, le rossignol progmé vrillait sa romance cristalline.

C’était la première fois que je l’entendais cette année, l’oiseau moche au chant sublime.

« Si je suis un serein, c’est un de ces sereins auxquels on crève les yeux pour les apprendre à mieux chanter », écrivait Darien.

J’avais dans la nuit les yeux crevés et le cœur à vif…

Je venais tout juste de traverser la France, la Belgique, une partie de la Hollande, l’Allemagne et la Pologne, tout ça en 41 heures d’une harassante randonnée en minibus, train, bus de ville, autocar grandes lignes et autres métros.

Je venais de fermer sur mon exil une parenthèse ouverte une dizaine de jours plus tôt, une parenthèse chérie, attendue, désirée, convoitée, après plus de deux ans et demi d’absence et d’une vie essentiellement écrite en polonais.

Je rentrais au cœur de ma forêt, profondément déçu, blessé même.

Et plein d’espoir. Car enfin libéré d’un fantasme, je pouvais dès lors respirer à pleins poumons la douceur solitaire de la nuit et entamer avec de nouvelles dispositions d’esprit l’acte II, scène 1, de mon isolement librement décidé.

J’étais donc parti le coeur léger. Cinq heures du matin sous une aube radieuse, resplendissante de lumière.

J’emportais avec moi Michelet, le second tome de « L’histoire de la révolution française.»

De longues heures avec une vitre infidèle entre le monde et moi. Autant les passer en compagnie des « Onze », version presque originale.

Le premier coup d’œil sur mon pays eut lieu le lendemain matin, sous une aube maintenant grise et froide, à la frontière sans frontière et franco-belge...Enfin, pas si gommés que ça quand même les pointillés de Schengen, puisque il y avait là, aperçue au travers de la vitre morose, une patrouille cagoulée, bottillons cloutés et pistolet mitrailleur à la hanche. Histoire que les choses soient bien claires, me suis-je dit, et que je comprenne bien qu’ici commençait la France de Sarkozy. Je venais en effet de faire plus de 2000 Km sans avoir vu le moindre uniforme. Étrange impression. Malaise comme un présage.

Je me demande d’ailleurs, ce matin, à ce stade post-scriptum du directement vécu, si nous ne sommes pas bernés par nos premières impressions, si la suite des événements que nous pensons autonome et libre n’est pas qu’une conséquence inconsciemment formulée de cette première impression, une série de faits visant à la corroborer. C’est ce qu’on appellerait plus joliment un « présage. »

Bref…

Mon premier contact physique avec l’amère patrie eut lieu, lui, quelques dizaines de kilomètres plus loin, après être passé sans embûches devant la cohorte prétorienne de la république des droits de l’homme et du citoyen.

Pas très loin de Valmy, d’ailleurs…

L’autocar s’était arrêté dans une grande station-service afin que chacun puisse y acheter une boisson chaude et, évidemment, ce fut d’abord la ruée vers les toilettes. Les femmes et les hommes hébétés par une nuit de demi-sommeil inconfortable trouvèrent hélas portes closes et gardées par un gros cerbère du sexe qu’on dit beau, balai à la main et qui agitait frénétiquement une serpillière plaquée au sol.

Bien à l’abri derrière sa langue et la vulgarité de ses mots, le succube se mit en devoir d’invectiver les pauvres Polonais, qu’est-ce que c’est que ça à nous faire chier dès le matin ? ! Un car de Polaks sans doute ?! C’est fermé ! Allez voir ailleurs si j’y suis. C’est fermé ! Du vent !

Peut-être dans un éclair de lucidité sur sa propre condition, elle n’a pas dit « du balai ! »

Je dus m’interposer, ulcéré :

- Madame, ces polaks sont mes compagnons de route et viennent de faire 2000 Km en autocar ! Ouvrez vos portes de merde! Où vous croyez-vous donc, là , planquée derrière votre minable rôle de balayeuse de chiottes ! C’est une honte !

L’affligeant dragon, surprise d’entendre en son langage réponse à ses impolitesses, rouge jusqu’aux deux oreilles, s’empressa alors d’ouvrir et de prier ces messieurs-dames de bien vouloir aller se soulager…Obséquieuse jusqu’au dégoût. Comme tous les lâches pris la main dans la poubelle de leur veulerie.

Nous repartîmes. J’étais morose et honteux. Je me suis surpris un moment à penser que cette bonne femme du tout petit peuple, peut-être ancienne allocataire du RMI, échouée là par la bonté d’un élu local éprise un soir de ses grosses fesses ou par la vertu d’un hasard de circonstances, figurait le symbole des imbéciles, à quelque échelon qu’ils se trouvent, et à qui on confie une graine de pouvoir.

Tristesse.

M’attendait à Paris un ami d’Internet. Rencontre joviale. Vraie rencontre. Plaisir de voir l’autre en « vrai » comme dirait JLK. Echanges chaleureux et bons moments. Promesses de se revoir, bien sûr et plein de projets aussi…

Puis ce fut un autre copain, gare de Niort, gentillesse exquise. Un copain que je ne « fréquentais » pas du temps de ma vie en France et qui mettait pour mon séjopur une voiture à ma disposition. Nous nous sommes en fait découverts par échange de courriers. Il est un excellent musicien et compose parfois sur des textes que je lui envoie.

Une autre anicroche, parmi d’autres, est survenue quelques jours plus tard quand, me servant pour 20 euros d’essence, j’eus la maladresse de dépasser d’un centime ! Les doigts de la caissière repliés telles les serres de l’épervier, me réclamant ce centime, refusant de m’ouvrir le passage si je n’avais pas ce centime en poche….Je lui ai balancé 50 centimes. 49 centimes à prendre pour prix de mon mépris….

Je n’étais plus habitué à cette déshumanisation achevée des rapports humains...En Pologne, avec 20 centimes de trop versés dans le réservoir, on dit tant pis, se sera pour une prochaine fois !

Vieille France, qu’as-tu fait de ton esprit rieur et saltimbanque ? Fatiguée que tu m’es apparue. Humiliée. Á genoux. Sans âme. Inquiète et insipide. Parfois ridicule. Méchante même. Á force de donner ta voix à l’aveuglette, trompée par le prisme déformant du suffrage universel truqué, tu as donc fini par perdre la parole !

Tu n'es plus en état de donner des leçons au monde. Tu es mûre pour en recevoir.

Puis ce furent les amis…

Les amis….

« Il n’y a plus rien » chantait Ferré…Sans aller jusque là, je plagierais plutôt : Il n’y a plus grand chose.

En tout cas, il n’y a plus ce souffle qui donne chaud, envie de vivre et de chanter sa vie. Les amis ont vécu sans moi quatre ans durant et le temps est la plus terrible des gommes. Rien ne lui est indélébile.

Je devinais, plus tard, vers la fin de mon séjour, que pour agiter cette gomme, on leur avait quand même gentiment tenu le bras. C’est une autre histoire. Privée. Presque lamentable.

La face cachée de la lune, lointaine et silencieuse, est plus difficile à lire que le visage qu’elle inscrit au ciel de la nuit. Et, pour une foule de gens, parmi lesquels certains furent mes amis, ce qui est plus facile à lire est forcément plus vrai.

Dégoûté.

Á la Rochelle, j’ai parlé de mon livre et dédicacé beaucoup…Les amis devenus des copains étaient tous là. Mais comme des desserts posés sur une table inaccessible. De la virtualité en chair et en os.

Je me suis aussi souvenu, au cours de cette soirée de dédicaces, que l’écrivain Denis Montebello, fort de son expérience, m’avait conseillé il y a longtemps, à l’époque de mon « Brassens » qu’il ne fallait jamais être copain avec son éditeur…Les temps ont dû changer…En tout cas, moi, de Georges Monti rencontré à La Rochelle, je me ferais volontiers un copain, voire un ami, tant sa gentillesse est sensible et son intelligence pétillante ! Au diable l’éditeur, donc, si tant est que l’affectif et l’édition soient termes inconciliables !

J’ai embrassé avec tendresse partagée ma proche famille. Les yeux intacts, nous avons beaucoup ri.

Je suis reparti….

Je suis sorti sous la lune et j’ai écouté le chant du rossignol. Quelque chose s’est à nouveau brisé en moi. Mais les cassures n’attendent que les printemps pour refleurir un jour.

Et puis, un coup d’œil sur Internet déserté depuis deux semaines. Un peu étonné qu’aucun blog ou sites « amis » ne fasse allusion à la parution de mon livre.

Là, j’ai souri.

Je n’étais plus à une mélancolie près.

Les « amis virtuels » ne sont en fait que les acteurs d'un partenariat. C'est dire qu'ils ne sont pas tenus à plus de fidélité que ceux qui m’ont fréquenté pendant trente ans.

Et puis, il est peut-être trop tôt. Ou trop tard, va t’en savoir. Ou alors ça vaut rien…Ce qui m’étonnerait beaucoup. Non pas que j’ai confiance en moi, mais aux choix du « Temps qu’il fait ».

J’ai lu de-ci, de là, quelques bavardages bloggisants..

Je me suis résolu à être heureux avec mes rossignols, mes automnes, mes neiges et ma forêt.

Là où je suis étranger.

On se sent mieux étranger à l’étranger qu’au coin de sa cheminée.

Résolu au bonheur, oui. Mais cette fois-ci non pas grâce aux hommes, mais bien en dépit d’eux.

C’est ce que j’appelle Exil, Acte II, Scène 1…

C'est une pièce sur l'Amour et l'essentiel se joue en coulisses.

17:43 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET