28.02.2014

Ecriture et littérature

Chaque écrivain, avec l’esthétisme qui est le sien, avec son positionnement particulier au monde, avec son histoire individuelle, la nourrit régulièrement de ses écrits. Certes. Mais ce n’est pas pour l’enrichir qu’il agit ainsi, ce n’est pas pour « porter le maillon de sa chaîne éternelle », mais bien pour qu’elle daigne lui ouvrir ses portes et qu’elle veuille bien le compter bientôt parmi les siens.

C’est pourquoi un écrivain - au risque de se déconsidérer lui-même - ne peut pas être modeste, sinon de sycophante façon ; en mièvre faux-cul. Car lorsqu'on en vient à se déconsidérer dans une activité cérébrale ou artistique, à moins d’être un maso – car la déconsidération de soi est aussi souffrance - on passe à autre chose. On va vers quelque chose qui serait peut-être mieux à sa portée.

En essayant de ne pas descendre trop bas toutefois.

A la veille de publier un nouveau livre, ces considérations m’embarrassent ; Quel est le plaisant objectif poursuivi ? Quelle motivation ? Être lu. Tout écrivain, s’il n’est pas le grand Montaigne qui assurait dans son introduction aux Essais n’écrire que pour lui-même, écrit pour ça. Comment pourrait-on dès lors faire montre de modestie quand on s’est persuadé d’avoir quelque chose à offrir qui vaille la peine d’être offert ?

A-t-on déjà vu un écrivain qui clamait que son livre était insipide et n’apporterait rien à ses lecteurs, qu’il ne valait même pas la peine qu’on perde un temps précieux à le lire ? Quand je dis « ne rien apporter à ses lecteurs », je parle de plaisir de lire une écriture censée avoir été soignée, une fiction – si tant est qu’une fiction existe - bien ficelée, et non pas ouvrir l’esprit des lecteurs vers des horizons nouveaux, les éduquer, leur montrer la bonne route ou je ne sais encore quelle autre indigeste et malsaine billevesée.

A la veille de publier un nouveau livre, ces considérations m’embarrassent donc. Pourquoi suis-je tellement content ?

J’ai un poulailler à construire, des livres à lire, une clôture à faire, du bois à fendre, un voyage à entreprendre et, en plus, ce qui se passe de l’autre côté de la frontière ukrainienne, la déstabilisation téléguidée par l’OTAN et ses petits valets de pied tels Hollande, ne cesse de me révolter et de m’inquiéter...

Alors ?

Serais-je vaniteux au point de considérer que faire plaisir à d’éventuels lecteurs, est ma plus grande satisfaction ? Que je suis bon ? Je n’ai pourtant rien ni de l’altruiste forcené, ni du philanthrope, ni du bon Samaritain. Je n’ai pas mauvais cœur, je ne suis pas un mauvais bougre, certes, même si j’ai mauvais caractère, mais de là à n’être préoccupé que du plaisir de l’autre, il y a un monde.

La réponse est donc sans doute à l’intérieur. Plus loin en moi. Beaucoup plus profonde et moins accessible que toutes ces considérations.

Décortiquer son plaisir, c’est déjà l’entacher de déplaisir, n’est-ce pas ? Le fait est donc acquis : j’ai certainement plus besoin de la littérature qu’elle n’a besoin de moi.

Dès lors, ce sont mes futurs lecteurs qui sont bons. Et non mézigue.

Mais s’il est vrai, comme le note Stéphane Beau dans la préface ouvrant Le Diable et le berger, que « […] la pointe de sa plume [la mienne] a incontestablement été taillée aux siècles passés…» pourquoi ne trouvé-je pas dans mon encrier les mots qui colleraient à mon temps ?

Là, j’ai une réponse dont je suis certain : parce que je n’y colle pas du tout, à ce temps. Parce que je n’y ai jamais collé. Ni de loin, ni de près.

Et, stricto sensu, il n’y a là-dessous pas l’ombre d’une quelconque et sournoise vantardise, mais, bien au contraire, constat d’une incompatibilité d’humeur qui ne fut pas toujours confortable à vivre...

Agréable week-end à tous !

11:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.02.2014

A paraître en mars : Le Diable et le berger

Mais cette fois-ci, comme le dit le préfacier qui n’est autre que mon ami Stéphane Beau : […] ce nouveau roman qui, bien qu’il reprenne, pour toile de fond, le même petit village perdu quelque part dans le Poitou, au cœur des années soixante, n’a plus grand chose de commun avec la farce. Au contraire, avec ce nouvel opus Bertrand Redonnet nous plonge dans une véritable tragédie, presque au sens Grec du terme, avec une histoire qui se déroule, inexorablement, qui file droit vers la chute, sans temps morts, en entraînant tout sur son passage, hommes, femmes, passions, rêves et espoirs.

Publiquement, je remercie ici Stéphane, chargé de la mise en pages du livre, pour le travail éditorial que depuis des semaines nous faisons ensemble.

Longtemps, bien longtemps même, que je n’avais travaillé dans ces fraternelles conditions et ça met du baume au cœur.

Les Editions du Petit Véhicule sont une petite structure qui fonctionne aussi avec la contribution active de l’auteur.

Je me chargerai donc, avec mes faibles moyens, d’une partie de la promotion et distribution.

Mais, je vous en dirai plus le moment venu.

Illustration : projet de couverture

Crédit photographique : Jacek Piasecki (Lublin)

08:26 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

22.02.2014

Ecrire ou être écrit

Question sans doute emberlificotée et qui se mord la queue… Une sensation fugace, en tout cas.

Car au début, quand je me suis mis à cette rédaction - il y a peut-être un mois - je ne savais pas du tout où j’allais. J’étais parti d’un lieu que j’aime beaucoup et les associations d’idées, les retours en arrière, des hommes et quelques anecdotes sont venues, tout ça sorti d'une source presque impromptue.

Ces anecdotes, je les avais oubliées. Elles doivent remonter à une trentaine d’années, en France. Elles sont revenues à la surface parce que des mots, un rythme, une évocation, les ont rappelées à la vie.

On peut s’étonner alors des libertés que prend l’écriture par rapport à l’écrivain lui-même. Comme si des personnages, des paysages, des lieux enfouis dans la mémoire lui tenaient la main.

Et l’imaginaire fait le reste. Ce qu’on appelle aussi Le traitement littéraire.

Mais ceux qui pensent que l’imaginaire ne se nourrit que d’imaginaire ne s’imaginent pas grand-chose. Imaginent-ils un potier sculptant son amphore avec ses seules mains, sans terre et sans eau ? Une amphore virtuelle peut-être, simulée par gestes. L’écriture est sûrement faite de ces résurgences, souvent insignifiantes, et qui constituent le fonds invisible à l’œil nu de l’inspiration de celui qui tient la plume.

J’ai rédigé ce texte devant la fenêtre où j’ai l’habitude de travailler, avec un vieux verger à deux pas, de la neige, quelques oiseaux frigorifiés sautillant d’une brindille gelée à une autre, et, un peu plus loin, au bord de la route luisante de glace, la petite maison de bois, désormais vide et muette, de ma voisine.

Là même où j’ai écrit le Théâtre des choses et Géographiques. La constance des lieux et des décors quand je lève la tête donne - tout du moins l’espéré-je - la diversité des résurgences et de ce que peut en faire le goût d’écrire.

14:00 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

18.02.2014

La peur et la joie

Alors à l’ouest de quoi, sinon de son point de départ ?

Les deux notions ne s’annulent en effet que par rapport à lui.

Même chose pour le nord et le sud, le point de départ toujours comme unique et seul critère. Sans lui, il n’y a pas de situation qui puisse être nommée. Sans lui, on est à la fois partout et nulle part.

Ce point de repère évite ainsi que l’on s’égare dans la folie ou, bien pire, qu’on emprunte aux autres une définition pour dire sa propre situation. Dis-moi où tu en es et je comprendrai où j’en suis. Langage commun aux hommes qui ont perdu la vertu de se savoir eux-mêmes.

D’est en ouest, du sud au nord, l’unique propriété du périple, l’unique moyen en même temps que l’unique fin, c’est donc soi-même. Car il en va ainsi de la naissance et de la mort.

Parti du point zéro, du hasard d’une fécondation, en marchant le plus longtemps possible dans la même direction, on en revient inéluctablement au point zéro. Du point néant au point néant.

On appelle ça la vie si on marche en biologiste. Le voyage si on marche en poète.

Hélas, ce n’est pas si simple ! La façon que nous avons de nommer les choses essentielles dénotent sans ambages la façon avec laquelle nous les appréhendons et c’est ainsi qu’en filigrane ceux qui prétendent être nos maîtres nomment plutôt cela le voyage biologique. Jamais ils n’usent de l’expression, certes ; elle est cependant partout dans leur conception de notre parcours.

Car pour gouverner les hommes – depuis le temps qu’ils ont fait la preuve qu’ils ne savaient pas marcher de leur propre chef - il faut toujours ménager la chèvre et le chou. Il faut dès lors leur bien faire comprendre qu’exister est un hasard fabuleux mais, surtout, que cette existence n’est in fine que la promenade d’un amas de cellules qui demandent à ce qu’on mange, qu’on boive, qu’on dorme, qu’on se reproduise éventuellement.

Et tout ça, bien sûr, se négocie. Au prix fort. La biologie l’emporte sur la poésie. Toujours. Le piège est ainsi refermé sur les hommes : ils n’auront vécu que dans la pensée de leur fragilité. Dans leur marche vers l’est, ils n’auront vu que des soleils couchants.

Celui qui sait parler au grand mouvement circulaire des choses, qui ne confond pas l’orient et l’occident mais qui change leur nom seulement quand le moment en est venu, celui-là a une chance de marcher en joyeux.

Ce joyeux-là a peur et de cette peur sans cesse ré-alimente sa joie. Tant qu'il en vient à s’imaginer parfois que si les hommes vivaient sur un disque plutôt que sur une boule, ils seraient éternels.

Tout cela, me direz-vous, sérieux et profonds, peut-être même légèrement goguenards, est d'une simplicité déconcertante, mon pauvre monsieur !

Hé bien justement : ce qui me désole profondément, depuis le début, c'est bien la pleine conscience de cette simplicité que les hommes s'évertuent à compliquer par mille et mille arguties, par des millions et des millions de facéties, toutes plus oiseuses les unes que les autres.

Comme si l'orgueil de leur destin ne pouvait se satisfaire de la modestie d'un raisonnement.

11:19 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

14.02.2014

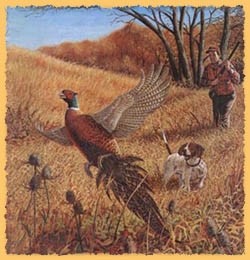

De la chasse

C’est vrai, je le concède à la pensée intellectuelle dominante et de bon goût : ils ont parfois l’air effrayants avec leur tenue de camouflage de guerrier à la ramasse, tenue qui ne camoufle d'ailleurs rien du tout de leur âme grossière, avec aussi leur casquette à la noix, leur face rubiconde, congestionnée par une chère trop riche et trop arrosée, leur fusil flambant neufs et leurs affreux clébards. Je le concède d’autant plus volontiers que je n’ai jamais chassé de ma vie.

Gamin cependant, j’ai piégé et j’ai vraiment aimé ça. Quand l’hiver océanique consentait enfin à offrir quelque velléité hivernale, avec un peu de gel suspendu aux buissons et une fine couche de neige sur les champs, que les grives erratiques et les merles noirs venaient alors picorer des restes de fruits blets sous les pommiers des jardins, j’aimais tendre mes pièges et capturer des oiseaux. Ma mère les faisait rôtir au souper, avec quelques pommes de terre parfumées au beurre. Un régal, d’autant qu’il m’en souvienne ! Mais plus encore qu’un plaisir gustatif, une espèce de satisfaction atavique du trappeur se nourrissant des fruits de sa chasse. Le sentiment préhistorique d’un cueilleur avant sa révolution néolithique, sans doute. Une sorte d’aventure dans un monde où elle n’était, déjà, plus guère de mise.

On m’opposera - en pure perte car je me le suis souvent opposé moi-même - que le fait de tuer des oiseaux est profondément déplorable. C’est un peu drôle, ça ! Car voilà un procès qu’on ne fera jamais, du moins que je n’ai jamais vu faire, au «taquineur de goujons», comme si le fait que la proie évolue dans un autre élément que le nôtre, l’eau, dispensait les cœurs purs, les pleurnicheurs à la gomme, de la moindre culpabilité. Tuer un lapin ou un faisan, c’est barbare, planté un hameçon dans la gorge profonde d’un brochet en lui arrachant les branchies au passage, non. Mais peut-être est-ce tout simplement le choix des armes : le fusil, la poudre, la cartouche, le plomb, la balle, la détonation, évoquent la guerre ou le crime, alors qu’on n’a certes jamais vu un assassin prendre sa victime avec un hameçon, ni les hommes s’entre-tuer gaillardement sur les champs de bataille à coups de cannes à pêche et à grand renfort de moulinets.

Je ne cherche point à trouver des arguments à la chasse. En quoi une activité ancestrale, primaire, fondamentale, au départ, du clan humain, et plus récemment, un des acquis les plus populaires de 89, aurait-elle besoin de mes arguties ? Et puis, je fus un temps forestier de mon état et je pratiquais dans des parcelles boisées de plusieurs hectares des coupes franches, étroites, pour, entre autres, faciliter le passage des chasseurs. J’ai alors vu le garde-forestier venir la veille d’une journée de chasse organisée - journée que le propriétaire des lieux faisait payer fort cher - poser des poules faisanes et des coqs, ça et là, le long de mes allées, en les endormant, la tête sous une aile et en les faisant un moment tournoyer. Pour être sûr que les oiseaux seraient encore dans les parages le lendemain matin et que ces corniauds de chasseurs en auraient pour leur argent et leurs coups de fusil.

Mais ce n’est pas là, la chasse que je comprends. Ce n’est là qu’une dépravation de la chasse par le profit, l’argent, l’appât du gain, la destruction du vécu en représentation de vécu, comme dans tous les autres domaines. Comme, par exemple, en Camargue, quand les gardiens à cheval, bien chapeautés et tout vêtus de jean et de cuir, rassemblent un troupeau de bovillons, non pas parce qu’ils ont besoin de rassembler un troupeau de bovillons, mais pour que le touriste vive une carte postale.

Ce que je cherche, donc, c’est à contredire l’esprit systématique du contre, sans qu'aucune réflexion critique en amont ne soit opérée, dans l’ignorance souvent complète du sujet auquel on s’oppose, comme ça, simplement, pour hurler avec les loups de la bonne meute idélogique, écologistes prétendus, raffinés de salon et des arts et des lettres, gôgauche melliflue, couperosée, robespierriste et tutti quanti.

Au nord de la Pologne, à une centaine de kilomètres de chez moi, se déroule la dernière et véritable grande forêt de toute la plaine européenne. Je l'ai déjà dit. Un temple de la mémoire naturelle, un témoin archéologique quasiment en l’état, de ce que fut jadis le continent. J’y vais parfois. Je fus exceptionnellement admis dans ce qu’on appelle la réserve biologique intégrale.

Cette forêt me hante par sa majesté primitive, son ombre intacte sillonnée par les loups, les bisons et autres grands animaux, la splendeur de son absence humaine. Et je me suis demandé : pourquoi cette forêt-ci, à cheval sur deux pays, plutôt qu’une autre, a-t-elle été sauvée du désastre de la hache et de la charrue ? La réponse est claire, elle m'a été donnée par les gens de la forêt eux-mêmes : cette forêt a été épargnée tout au long des siècles parce qu’elle était le terrain de prédilection des tsars de toutes les Russies pour leurs chasses. Interdiction absolue y était faite d’en polluer la moindre harmonie.

Une forêt sauvegardée pour le privilège des grands au détriment du pauvre peuple, me direz-vous, dans un premier réflexe d’homme ou de femme qu’anime un grand et légitime souci de justice sociale. Procès d’intention, dirais-je alors. Si la planète recèle encore ça et là de semblables bijoux posés sur leur écrin primitif, ce n’est certes pas, historiquement, au peuple (qui ne fut guère plus bon que ses seigneurs) qu’elle le doit, mais bien à la hiérarchisation honnie de la propriété non moins honnie. On peut en penser ce que l’on veut, on ne peut en revanche, au risque de sombrer dans un révisionnisme bêtifiant de communiste à la traine, nier l’origine de la sauvegarde des grandes forêts de ce monde. Sans la chasse seigneuriale, la forêt de Białowieza aurait, comme toutes les autres en Europe, subit le démantèlement que l’on sait.

Alors, messieurs et mesdames les puristes, un peu de gratitude pour ces pauvres bougres, quelque peu misérables dans leur choix, il est vrai, mais qui ne commettent somme toute que le crime de vouloir refaire, dans un monde où tout est avili, déformé et où toute activité humaine a été vidée de son sens, les gestes d'une longue histoire.

Et j’en reviens à cet acquis de 89 auquel je faisais allusion tout à l’heure, et j’en reviens, du même coup, aux Paysans de Balzac. La grosse contradiction entre propriété seigneuriale d’antan et propriété passée aux mains du peuple par voie d’expropriation et d’émissions anarchiques d'assignats, y est magistralement mise en scène. Les grands espaces forestiers bradés aux gens du peuple, se voient soudain la proie des haches et du massacre sans discernement, et bientôt, de l’immense forêt, ne reste plus que des lambeaux éparpillés sur un désert.

Mon propos est donc historique, pas de valeur. Ce n'est pas un propos socialiste.

Mon propos est libre et ne cherche pas à plaire aux idéologues de tous bords, à la bonne conscience, et, quitte à me faire l’avocat d'un diable, je dis donc que sans la chasse, moyen de survie d'abord, puis noble tradition, dès le Haut Moyen-Âge, la planète n’aurait plus compter que des bosquets cacochymes pour abriter une faune et une flore, que les ennemis de la chasse, justement, veulent aujourd’hui tant protégées !

Contradiction sublime ! Il nous faut vivre, nous n’avons pas le choix, avec ces contradictions qui ne vont pas toujours dans le bon sens du bon sens.

Encore faudrait-il savoir réellement où veut nous conduire le bon sens. Il arrive qu'il échoue dans les impasses de la contre-vérité. Par commodité. Pour le confort d'un monde aux couleurs bien tranchées.

12:11 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

11.02.2014

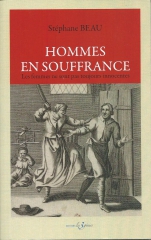

Stéphane Beau : Hommes en souffrance

Le livre que vient de faire paraître Stéphane Beau aux "Editions Les 3 génies", Hommes en souffrance, mérite le respect et votre lecture en ce qu’il est un livre courageux.

Le livre que vient de faire paraître Stéphane Beau aux "Editions Les 3 génies", Hommes en souffrance, mérite le respect et votre lecture en ce qu’il est un livre courageux.

Il en fallait en effet, du courage, pour aller braver sur son terrain la pensée dominante, toute empreinte d’une idéologie féministe, partiale et prosélyte, et même institutionnalisée par un Ministère aux destinées duquel préside la première féministe de France.

Dès le début, Stéphane Beau prévient qu’il ne va ni minauder ni spéculer. C’est-à-dire qu’il ne va pas opposer à l’idéologie de l’égalitarisme féministe sa propre idéologie de couillu, ce qui eût été facile en ces temps sans débat réel et qui se sont sclérosés dans l’énoncé placide - sur quel que sujet de société que ce soit - d’une suite de thèses et d’antithèses :

Je suis assistant social et cela fait bientôt vingt ans que je suis amené à recevoir quotidiennement, dans mon bureau, quasiment tout ce que la souffrance, la misère, la violence et la bêtise humaine peuvent générer de plus sombre et de plus intolérable. J’ai reçu des hommes brisés, des femmes humiliées, des enfants violentés, des êtres désespérés, dépossédés de tout, de leurs biens, de leurs droits, de leur honneur…

Le ton est donné, dont ne se départira jamais l’auteur tout au long de son livre. Nous sommes sur le terrain, franc et solide, de l’argument par le vécu, à des années-lumière du discours effroyable de la «féministerie», pour ne pas dire de la fumisterie, ou de la «masculinité» de forgeron.

Et, bien plus qu’un froid et ennuyeux témoignage, nous sommes aussi en présence d’un penseur qui entend donner un sens à ce qu’il vit, voit et entend. Et nous lisons par le fait, au fil des mots et des pages, que le féminisme qui dans son fonds de commerce depuis des décennies et des décennies a partout inscrit en lettres d’or le mot égalité, n’agit et ne pense in fine que dans une perspective aliénée, une perspective d’inégalité entre les hommes et les femmes. Une idéologie des plus pernicieuses, mensongère, revancharde, en ce qu’elle est une idéologie à la recherche exclusive du pouvoir.

Un peu comme les pauvres qui critiquent les riches non pas parce que la répartition des richesses est inégale, mais parce qu’ils rêvent de le devenir…

Relisez bien l’introduction de Stéphane : des hommes brisés, des femmes humiliées. L’auteur jamais ne niera la violence qui est faite aux femmes. Il dira en revanche, très haut, que si «ces femmes humiliées » sont partout écoutées et prises en compte, ces «hommes brisés», eux, qui existent aussi, nulle part ni jamais ne trouvent, ni dans la loi ni dans le regard de l’autre, l’aide et la compassion que serait en droit d’attendre tout humain en situation de détresse.

Pire : ces hommes soudain esseulés, malheureux, à deux doigts de se noyer, trouveront le plus souvent sur leur route une grenouille pour leur appuyer sur le crâne... Parce qu'ils sont des hommes et, partant, forcément des coupables ! Nous sommes là, ni plus ni moins, dans la dialectique pure et dure du racisme le plus primaire.

Par ailleurs, l’impartialité de la pensée dominante, sûre de son fait, va même parfois, dans son délire de négation du réel, jusqu’au ridicule et j’avoue, devant tant de bêtise, avoir éclaté de rire, alors que depuis le début, je riais plutôt jaune :

Le souci, affiché par ces militantes de la cause féminine, de vouloir tout faire « comme les hommes », est si puissant qu’elles en arrivent même à des prises de position parfaitement absurdes. C’est ainsi que j’ai dernièrement entendu une militante d’une association de défense des droits des femmes se plaindre, au nom de l’égalité des sexes, du fait qu’il n’y avait pas assez de « maçonnes » ou de femmes garagistes dans notre société ! Pour cette raison elle et ses collègues organisent régulièrement des ateliers pour présenter à des jeunes filles ces métiers « atypiques » (sic !).

Stéphane Beau se fait soudain sarcastique et demande plus loin si, au nom de l’égalité, les femmes demandent le droit d’avoir elles aussi du cambouis sous les ongles et le droit de se péter le dos à soulever des parpaings !

Ce discours, dit-il, exposé devant une quinzaine d’assistantes sociales, a comme il se doit généré toute une série de hochements de têtes approbateurs.

Et il en conclut naturellement ce que tout honnête homme qui a des yeux qui voient et un cerveau qui fonctionne encore devrait conclure :

Je suis par ailleurs certain que cette brave militante, élégante et distinguée, et qui n’a probablement jamais soulevé un sac de ciment de sa vie, serait désespérée si elle apprenait que son fils (et plus encore sa fille, j’en suis sûr) lui annonçait qu’il (ou qu’elle) avait décidé de devenir maçon (ou maçonne).

Moi je dirais bien, en prenant bien soin d’omettre la cédille, qu’elle l’est déjà, cette dame, maçonne. Mais ce ne serait que moi. Stéphane, lui, est poli et sérieux et use d’arguments plus convaincants.

N’empêche que ce passage m’a encore fait revenir à ma bête noire, Vallaud Belkacem, grande "chantresse" de la protection des femmes, de l’enfant et de la famille égalitaire. Avec ses enfants jumeaux, ses ambitions politiques, ses charges au Ministère, ses responsabilités écrasantes de porte-parole du gouvernement, j’aimerais bien lui demander, si j’avais le mal heur de la croiser un jour, cette dame, combien d’heures par semaine elle consacre à l'éducation de ses chérubins et quelle tendresse elle a le temps de leur prodiguer !

Le livre de Stéphane se termine sur une analyse exhaustive de «la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes», avec ce sous-titre qui vous en dira plus que tous mes discours :

Ou quand la chasse à l‘homme devient légal.

Donc, hommes qui entendez le rester et femmes qui n’avez jamais cessé de l’être, je vous conseille vivement la lecture de l’ouvrage de Stéphane.

Je le répète : un livre courageux.

Et digne.

18:08 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.02.2014

Mon bout de Pologne

Les paysages n’ont pas de réalité en soi. Ils sont l'écho, le reflet de ce qui se meut dans l’âme sensible et l’intellect, tranquille ou tourmenté, du promeneur.

Ils sont plutôt dans son bagage que sous ses yeux.

Une dame, née en France, qui a toujours vécu en France, mais dont les parents étaient des exilés polonais d’entre les deux guerres installés dans l’Orléanais, je crois, me racontait, il y a quelques années de cela, un de ses souvenirs d’enfance.

L’hiver, si la neige venait à recouvrir la campagne, son père aimait alors contempler le paysage et, chose qu’il faisait très rarement, se mettait à évoquer la Pologne, le passé, ses souvenirs.

La nostalgie était, en quelque sorte, toujours habillée de blanc.

La neige accrochée aux toits et aux branches, avec une saute de vent qui faisait un instant tourbillonner une nuée de flocons, sans doute ne la voyait-il pas en soi, mais telle que gravée dans sa mémoire et son cœur. Le présent était ailleurs sur l'échelle du temps. Elle était une lettre, cette neige de France, un message, un clin d’œil, un bout de son histoire, la voix d’un père ou d’une mère peut-être, et tout cela faisait remonter à la surface le souvenir d’une terre lointaine, qu’on avait dû quitter à regret et qui venait chuchoter dans son âme d’exilé.

Rien de tel chez moi puisque c’est de mon plein gré - avec toutes les réserves que l'on doit émettre dès lors qu'on parle de plein gré - que j’ai changé de pays. Il y a pourtant, souvent, comme un décalage entre la réalité des paysages que j'aime et mon présent.

La totalité n’est pas toujours au rendez-vous.

Là où s’arrête un instant la forêt comme si elle reprenait son souffle avant de fermer à nouveau, très loin, l’horizon, s’étendent de vastes prairies que la fraîcheur humide de l’automne reverdit. Un ruisseau étroit dessine une ride profonde sur cette morne étendue. Il ondule longtemps avant de disparaître au fond de la scène, sous des arbres incertains. Des troupeaux y paissent, des nuages musardent au ciel, de grands oiseaux de proie tournoient en quête de pâture. Je regarde et je pense aux marais des Deux-Sèvres ou de Nuaillé d’Aunis.

Au printemps et en été, seules les cigognes déambulant au bord du ruisseau, spontanément, s’opposent à ma comparaison. Le paysage a dès lors une carte d’identité polonaise.

La géographie agricole, ici, avec ses champs étroitement surveillés par la forêt, ses chemins chaotiques, ses cultures de maigre seigle, m’ont, au début, ramené plus loin que l’Aunis. En Vienne et aux culottes courtes. Une géographie pas encore totalement soumise aux exigences du stakhanovisme des exploitants. Longtemps que je n’avais habité de champs hospitaliers à l’arbre, au fossé, à la jachère, au vent qui fait se courber des fleurs sauvages, hautes sur tige.

Retard pris par la Pologne en général ? Sans doute pour une part, mais pas tout à fait. Les Polonais ont d’ailleurs une savoureuse plaisanterie quand ils parlent de leur histoire récente. Faisant allusion à la grande productivité allemande servie par un dantesque réseau routier, ils sourient : C’est normal, pendant que l’Allemagne construisait des autoroutes, nous, on construisait le socialisme.

Le sarcasme n’est pas du goût de tout le monde…

Le paysage agricole, donc, est bien empreint de l’élément historique, mais il s’agit aussi d’une pauvreté de la terre, fortement sablonneuse. Et je souris quand je me souviens d’un passage du livre - par ailleurs très bon et que je vous conseille- de l’historien Norman Davis (Histoire de la Pologne, Fayard, 2004) - qui affirme que la pénurie dramatique lors de l’état de guerre des années 80 était une aberration communiste, ce que personne ne songerait à lui contester, parce que la terre polonaise était généreuse et avait de quoi grassement nourrir ses habitants.

Il n’avait jamais dû venir jusqu’ici, sur ces étendues de sable fouettées par le vent et au sillon desquelles le paysan a bien du mal à extraire ce dont il a besoin, pour lui, sa famille et ses animaux.

Pour ma part, sur mon terrain, les quelques tentatives pour faire pousser un arbre fruitier se sont toutes soldées par un échec. Quant à faire fructifier un plant de tomates...

Si je creuse un trou, après vingt centimètres, c'est le sable profond, très beau, rouge et jaune. Si je m'obstine, c'est déjà l'eau. Curieux... De l'eau et du sable... C'est encore trop peu pour me ramener jusqu'à La Rochelle.

12:38 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.02.2014

Un texte de Stéphane Beau

Ce que penser veux dire...

Je relis en ce moment Ce que parler veut dire de Pierre Bourdieu, bouquin que j’avais étudié du temps où j’étais à la fac (ça commence à dater...) et dans lequel j’ai eu envie de me replonger après avoir lu Le Goût des mots de Françoise Héritier – ouvrage qui, sous couvert de déclaration d’amour aux mots, à leur poésie et à leur magie évocatrice, s’applique surtout à resserrer les nœuds et les codes d’une langue élitiste et faussement libre.

Le livre de Bourdieu est intéressant à plusieurs titres. Tout d’abord, parce que du point de vue de la sociologie, il nous rappelle – ce qui n’est jamais inutile – que la langue n’est pas qu’un ustensile commun, partagé égalitairement par tous, mais que c’est avant tout un outil de pouvoir, pouvoir d’autant plus pernicieux qu’il reste la plupart du temps symbolique : « Toute domination symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une forme de complicité qui n'est ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs ».

Il revisite par exemple la manière dont le Français, en tant que langue officielle de l’Etat, a commencé par dévaloriser les patois, les dialectes, les langues régionales, en les écartant des organes principaux de la machine sociale : école, justice, emploi, administration, armée... Dans un second temps, une fois que les « parlers locaux » ont été quasi totalement maîtrisés ou remodelés sous des formes folkloriques (comme le Breton, par exemple), le langage officiel a pu s’attaquer aux différentes catégories sociales. Le discrédit ne retombait alors plus sur celui qui ne parlait pas Français, mais sur celui qui le parlait mal ou qui n’en maîtrisait pas bien les codes : l’ouvrier, le paysan, le jeune, l’immigré... Cela permettait aux élites de profiter à la fois d’un système parfaitement égalitaire sur le papier, mais totalement déséquilibré, en termes de pouvoirs, dans les faits.

Et puis le temps a passé et on constate aujourd’hui, que la violence symbolique du langage est en train de connaître une troisième mutation : le pouvoir de la langue repose moins, maintenant sur la qualité de son expression que sur la qualité de son in-expression. Autrement dit, le langage, englué dans les logiques de communication, de management, de propos convenus divise ses utilisateurs en deux camps : ceux qui usent encore des mots pour essayer de dire quelque chose et ceux pour qui les mots ne sont plus que des codes servant à conforter une vérité officielle, une « bien-pensance » formatée et inattaquable.

Ainsi, on a pu voir ces derniers temps, par exemple, une illustration assez nette de cette évolution dans les manifestations des « bonnets rouges » en Bretagne. Il y a un siècle ou deux, ces bonnets rouges auraient été disqualifiés parce qu’ils étaient « Bretons », c’est-à-dire non intégrés au modèle dominant. Il y a une quarantaine d’années, ils auraient été suspects parce qu’ils étaient « populaires », donc pas en mesure de dialoguer et de revendiquer à partir d’un discours élaboré selon les normes en vigueur (qu’on se rappelle des moqueries à l’égard de Georges Marchais ou de Henri Krasucki par exemple). Aujourd’hui, ils sont disqualifiés parce que leurs discours, et leurs actes – qui sont aussi des discours – transgressent un nouveau code qui veut que toute parole qui n’apparaît pas assez mesurée, assez nuancée, assez respectueuse d’une expression polie et policée (les deux termes sont d’ailleurs étonnamment proches) est irrecevable.

De nos jours, donc, le paria, l’inadapté, le malotru, ce n’est plus celui qui fait des fautes de français, c’est celui qui commet des « fautes de pensée ». Cela se constate à tous les niveaux où le « politiquement correct » est devenu la norme et où toute pensée un peu divergente, un peu en décalage avec les canons de la sagesse autorisée, est immédiatement rabaissée et pointée du doigt.

Cela est très net bien sûr, en ce moment, dans tout ce qui touche aux « débats » sur le féminisme, le « masculinisme », l’homoparentalité, le mariage pour tous, le « genre » et autres sujets brûlants qui divisent la société en deux : ceux qui savent, qui ont le savoir, la culture, le vocabulaire adéquat, les positionnements adaptés ; et ceux qui ne comprennent rien, qui n’ont pas lu les bons livres, qui ne réfléchissent pas et qui ne savent que pratiquer la violence, l’invective, l’agression.

La contestation est ainsi devenue ringarde, réactionnaire, malpolie, incorrecte, et tout ce qui peut relever de ses attitudes, de son champ lexical, de ses modalités d'expression peut être pris de haut, avec dédain ou avec moquerie, selon les cas.

Schéma simpliste qui ne reflète en rien le réel qui, de toute manière, ne se découpe jamais aussi simplement en deux partis opposables, mais toujours en une multitude de points de vues et de sensibilités. Mais schéma idéal pour disqualifier d’office toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se retrouvent du mauvais côté de la barrière, et pour légitimer ceux qui se trouvent, de par le fait, du bon côté (1).

Et peu importe que les premiers soient parfois moins violents, moins obtus et plus cultivés que les seconds. Le simple fait de tenir des propos qui ne vont pas dans le sens de l’opinion dominante suffit à les disqualifier.

Cette évolution est inquiétante car, si elle n’interdit pas (encore) officiellement l’expression des pensées non conformes aux dogmes en vigueur, elle s’applique toutefois clairement à les rendre inaudibles.

Il y a quelques temps de cela, un ami à moi, Goulven Le Brech, spécialiste du philosophe breton Jules Lequier m’écrivait ceci au sujet de Georges Palante, penseur polémique que je m’efforce de faire connaître au grand public depuis pas mal d’années : « Palante, comme Lequier est devenu folklorique et peu recommandable sur le plan philosophique... ».

« Folklorique »... Sur le coup, le mot m’a semblé amusant mais un peu décalé. Puis en réfléchissant bien, j’ai compris que le terme était rigoureusement adapté. Folklorique, oui, Palante. Tout comme Lequier et plein d’autres, sans doute : Nietzsche probablement, Cioran, ou plus proche de nous Philippe Muray, tous ces auteurs que les médias aiment citer, évoquer, parfois honorer, mais sans jamais souscrire véritablement à ce qu’ils écrivent, en conservant à leur égard une petite moue complaisante, d’un air de dire : « ils tapent fort, mais on ne leur en veut pas : cela participe au spectacle ». Spectacle folklorique, bien entendu, comme les danses bretonnes ou les chants basques.

C’est ainsi. Il faudra bien nous habituer à vivre dans un monde où la libre pensée et l’esprit critique ne seront rien de plus que les vestiges folkloriques d’une intelligence éteinte. Ce monde arrive à grand pas. Il est peut-être même déjà là...

(1) La vraie question étant peut-être de savoir qui pose ces barrières, et surtout à qui elles sont utiles...

Stéphane

Par ailleurs, vient de paraître aux Editions Les 3 Génies, Hommes en Souffrance de Stéphane Beau.

Dès que je l'aurai lu, je vous en toucherai un mot.

Plusieurs même, tant le propos de cet ouvrage me semble s'attacher à prendre à contre-pied la pensée politique dominante dont nous sommes assommés.

14:05 Publié dans Stéphane Beau | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.02.2014

Chants d'un crépuscule

Merci aussi à mes trois fidèles commentateurs, Michèle, Feuilly et Solko.

Pendant que je faisais cela, donc, au moins ne disais-je pas de mal du monde et il a tourné, ce monde... Comme d’habitude. Avec un petit regain de grotesque, le roi nouveau s’en étant allé à mobylette conter fleurette sous les jupettes d’une starlette et le roi déchu rêvant, lui, d’une première et glorieuse Restauration depuis les plages de Charente-Maritime, si chères à mon cœur.

Le nouveau roi amuse la galerie en plaçant la plume du journaliste bien au niveau de ses c… Il affole ainsi ses troupes timorées cependant que l’ancien monarque inquiète les siennes et que déjà les couteaux de Brutus sortent subrepticement des poches… Les Orléanistes de pacotille n’en veulent plus de ce Bourbon ringard qui les a fourvoyés dans les affres de la révolution socialiste !

En Syrie, l’Amérique sioniste, alors que ses larmes du 11 septembre ne sont pas encore toutes séchées, soutient et arme Al-Qaïda. C’est du propre ! En Ukraine, cette même Amérique et l’Europe - avec le pays des droits de l’homme en tête - soutiennent les nazis ostensiblement déclarés de "Svoboda"1. Je me demande comment Valls fait le ménage dans sa tête : hier il dépensait toute son énergie de patron des flics de France à vouloir fusiller un nazillon de spectacle, aujourd’hui, allégeance au souverain oblige, il soutient les Nationalistes Socialistes d’Ukraine.

Mais il est vrai aussi que ceux-là ne se laisseraient nullement intimider par une p’tite bafouille adressée à des préfets.

Et Vallaud Belkacem, elle que j’entendais face à Bourdin soutenir à mots couverts l’opposition ukrainienne, qu’est-ce qu’elle peut bien en penser de tout ça, si tant est qu’il lui reste un brin d’autonomie de ce côté-là ?

Bref, pendant que je m’occupais à mes broutilles, nihil novi sub sole du mensonge permanent.

A Lyon et à Paris, on se mobilise, on crie et on brandit son opposition farouche aux législateurs de la famille. Vallaud Belkacem, encore elle, affirme docilement que les gens manifestent sur des idées imaginaires. Si elle avait retenu ne serait-ce qu’une seule page de l’histoire de France, elle saurait que les grands bouleversements et les actes les plus forts toujours se sont nourris de peurs imaginaires. Parce que s’il avait fallu attendre d’avoir réellement peur pour exprimer son désarroi, on en serait encore à la pierre taillée, Madame ! Et Danton, Robespierre, Louis XVI et tant d'autres seraient morts comme tout le monde, avec leur tête toujours solidaire de leur cou.

Attention, hein, je ne dis nullement que les manifestants de Lyon ou de Paris emportent ma sympathie. Pas du tout. Pour tout vous dire, je m’en bats l’œil de leurs débats et de leurs angoisses !

Car aux nazillons, aux curés, aux évêques, aux indignés des p’tits matins blêmes, aux révoltés, aux antisémites, aux hétéros, aux homos, aux socialistes, aux sionistes, aux frontistes de gauche, de droite ou d'ailleurs, aux communistes, aux féministes, aux gros phallos, j’oppose toute la complexité de mon individu et balance un somptueux : Merde !

Sub sole, donc…

Mais, toujours pendant ce temps-là – alors que je vous présentais le Grand Gaétan, Louis, et les autres, tous capables d’avoir assassiné un vieillard sans vous dire lequel est pour moi l’assassin parce que vous ne me l’avez pas demandé - les sympathiques autochtones de mon pays d’accueil – et moi avec, du coup - ont reçu une sévère leçon du ciel. Du ciel, pas du Ciel ! Du vrai ciel, celui avec des nuages, du vent et du bleu…Celui qu'on voit en levant la tête, pas celui qu'on suppute en se la torturant.

Il n’y aura pas d’hiver cette année, qu’ils disaient pendant que des sautes d’un petit vent humide et léger gambadant depuis le lointain océan venaient friser leurs moustaches guillerettes et arrosait noël et le premier de l'an de douceur.

Mais voilà qu’au détour de la mi-janvier, les girouettes ont soudain tourné le cul à l’ouest et ont regardé droit dans les yeux le nord-est. Un vent fou, tenace, coupant comme un rasoir s’est levé et la neige est venue et les mercures descendus au-dessous de moins 20. Les routes ont été coupées par les congères accumulées par ce vent furibond, opiniâtre, durable. Voyez plutôt en illustration l’entrée du bourg de ma commune, ce matin.

J’ai passé mon temps à chauffer ma maison et à regarder sur le ciel de la nuit matinale des étoiles de plus en plus pétrifiées.

Maintenant, on dirait bien que le printemps veut pointer le bout de son nez : ce matin, il ne faisait que moins quatorze…

C’est beau quand même une terre qui tourne.

1 - Nom d'un parti de l'opposition ukrainienne signifiant " Liberté"

13:31 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET