22.09.2016

De la violence historique

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

C’est un vaste sujet que celui ayant trait à la violence dans l’histoire. Le cadre étroit d’un texte ordinairement couché sur un blog ne saurait donc satisfaire à l’exigence de clarté que commande sa gravité, si tant est qu’on veuille le sérieusement traiter.

De plus, je n’ai sans nul doute pas tous les éléments en ma possession pour en faire une analyse complète et quand bien même les aurais-je, que je n’aurais ni la compétence, ni le temps et ni la patience pour mener à bien un tel dessein.

Depuis longtemps, j’ai néanmoins sur la question une idée assez précise, et, contradictoirement, fort complexe, pour avoir envie d’en brosser quelques traits tirés de l’histoire, de ma lecture du monde contemporain et de mes expériences personnelles.

Le déclic de cette réflexion embryonnaire fut une phrase lue dans un livre en deux volumes que l’on m’a récemment offert et que je parcourais en diagonale. Un livre dont je n’avais fort heureusement jamais entendu parler et dont l’auteur m’est complètement inconnu, Les 76 jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie, de Paul Belaiche-Daninos.

Il arrive bien souvent qu’on lise des stupidités qui font grincer des dents. Qui hérissent le poil, comme on dit. Et puis c’est tout... Mais là, ce fut comme une goutte d’eau qui aurait fait déborder un vase patiemment rempli par le goutte-à-goutte de l’intoxication permanente de la parole et des écrits depuis des décennies et des décennies. Car ce fut bien une des plus grosses absurdités qu’il m’ait été donné de lire depuis longtemps. Une grossièreté, un contresens, une ineptie sans bornes étalée sans vergogne dans les toutes premières lignes d’un livre qui, à en croire sa quatrième de couverture, se veut pourtant un récit historique :

De nos jours, au vu des lois qui régissent les droits des prisonniers, Robespierre et ses acolytes, seraient condamnés pour crime contre l’humanité.

Même en passant sur le terme bas «acolytes», c’est en dire assez long sur la vision de l’histoire de cet auteur et l’angle d’attaque de son propos en dit également assez sur sa partialité, sur son idéologie et sur le but poursuivi, pour avoir envie de refermer l’ouvrage aussitôt.

Ce que je fis pour ne plus jamais le rouvrir.

Qu’on me comprenne bien. Je ne suis pas du tout disposé à me faire l’avocat du célèbre avocat trancheur de têtes. Je suis en revanche tout disposé à le lire historiquement et non pas en le ressuscitant, pas plus lui qu’aucun autre, dans un cadre juridique né près de deux cents ans après sa mort ! Quelle idiotie crasse !

Avec cette dialectique étroite, on pourrait dire aussi qu’un tribunal international jugerait aujourd’hui Jules César sous le même chef d’inculpation pour avoir traîné, enchaîné et pieds nus, Vercingétorix depuis l’Auvergne jusqu’à Rome. Que ce même tribunal poursuivrait pour crime contre l’humanité Néron, Caligula, Napoléon, Adolf Thiers, Charlemagne, les catholiques de la Saint-Barthélemy et de l’Inquisition, bref, la liste est trop longue, chaque épisode historique, chaque pas fait depuis la fin de la préhistoire jusques à nous, serait à même de fournir au tribunal son lot de criminels contre l’humanité. Ce qui est certainement vrai, mais ce qui n’a aucun sens si on considère les hommes sans les mouler dans leur époque.

Dans le même esprit, en amalgamant le temps, les esprits, les nécessités, l’avancée des consciences et les technologies, bref en jugeant et pensant le passé à travers le prisme commode du présent, on pourrait dire, et, pire, même écrire comme le fait cet auteur, que si cet imbécile naïf qu’était Napoléon avait pensé à se doter d’une flotte d‘avions de chasse, il aurait bombardé Moscou avant d’y entrer et que si Jules César, autre grand candide, avait eu l’idée de mettre sur orbite des satellites de surveillance le renseignant sur les tribus gauloises, leurs mœurs exactes et leurs mouvements, la guerre des Gaules aurait duré beaucoup moins longtemps.

On le voit. Phrase stupide qui mène à des stupidités à se tenir les côtes. Livre qui ne l’est sans doute pas moins, bien que, ou peut-être parce que, couronné par l’Académie. Mais laissons cela.

Ce n’était qu’un déclic.

S’il fallait répertorier toutes les idioties qui s’écrivent et toutes les malversations des argumentations employées, on y perdrait son chemin.

Les époques, c'est comme les humeurs de la météo : chacune succède à celle-là et précède infailliblement celle-ci. Mais la comparaison - abusive je vous le concède - s'arrête là car chaque changement d’époque mijote d’abord dans un chaudron de haine et de frustration avant d’être servi aux convives de l'histoire, libres ou manipulés, avec une violence plus ou moins exacerbée.

Chaque fois que les hommes ont sérieusement pensé à la nécessité de changer radicalement d’époque, la poudre a parlé. Aucune page du grand livre n’a été tournée sans que les hommes ne la maculent de sang. Et c’est bien ce que voudraient nous faire oublier les réformateurs atones qui accèdent chacun à leur tour, telles des marionnettes sur le cirque, ici ou ailleurs, au pouvoir. Pour eux, la violence historique, celle qui ne s’éteindra qu’avec l’humanité, c’est chez les autres. Aux antipodes. La Syrie, la Lybie, le monde arabe… Chez nous, rien de tel, voyons ! Les hommes grondent mais ne mordent plus ; comme si, tel un chien, l’histoire s’était définitivement couchée à leurs pieds, en avait fini de ses courses folles et ronronnait maintenant sur leurs pantoufles, et ce jusqu'à la nuit des temps. Du moins de le leur temps.

Nous ne partageons évidemment pas la même vision, candide, intéressée, mensongère et abrutissante des choses. La société des hommes est un magma qui, toujours, un jour ou l’autre, trouve le cratère pour jaillir hors de l'écorce qui la retient prisonnière.

Le monde ne se change qu’à condition de violence.

C’est pourquoi, n’ayant aucun goût pour la violence armée et éprouvant un incommensurable dégoût pour la mort volontairement distribuée, même à nos pires adversaires, sommes-nous amenés, si nous voulons être autre chose qu'un blogueur coléreux ou qu'un aboyeur inconséquent tel que Mélenchon ou Zemmour par exemple - ou que tout autre marchand d'idées pseudo-radicales - à réfléchir sincèrement à nos désirs de changement de société, sachant que les pacifiques urnes sont mis en place non pas pour changer le monde et les conditions faites à la vie mais bien pour conserver les deux en l’état.

J’entends par aboyeurs inconséquents des gens qui font montre d'une certaine radicalité dans leurs propos ou leurs écrits et qui ne mesurent absolument pas le degré de violence historique que commandent ces propos ou ces écrits pour épouser une réalité. Ces aboyeurs inconséquents sont donc inconscients, ou, plus certainement, discoureurs irresponsables, c’est-à-dire qu’ils usent de la parole comme d’un acte en soi, comme d’une entité abstraite, séparée du monde qu'elle prétend critiquer.

Le mot se confond avec la chose et les oies sont bien gardées.

Mélenchon ne dit pas que des choses fausses ; bien au contraire. De même pour Zemmour. Mais ils mentent aussi bien l’un que l’autre comme des arracheurs de dents car l’un et l’autre, chacun sur des positions qu'ils veulent contraires, mettent en scène les prémisses de la violence historique, tout en étant farouchement opposés à cette violence et en se réclamant profondément légalistes et grands partisans du jeu démocratique. Ce sont des gens de la réification en ce que le sujet vivant de l'argument ne poursuit pas d’autre but que de réduire ce sujet à un objet mort ; des gens comme il en existe des milliers sur la scène de la représentation politique.

Quand Mélenchon, ou Poutou, ou tout autre pseudo radical, dit qu’il faut en finir avec la finance, que de la dette publique on s’en fiche, qu’il faut s’occuper d’abord du bien-être des gens, que les créanciers prédateurs attendront et que le système de l’argent est à rayer de la carte parce qu'il asservit le monde, je ne pourrais qu’adhérer à fond s’il y avait derrière tout ça un désir ardent, autre que celui de la carrière politique, qui me dirait clairement, sans fioritures, comment l’aboyeur compte s’y prendre pour mordre le monde aliéné.

Je n’adhère donc pas parce que la nature de la pierre angulaire est tue, refoulée, taboue : ces idées généreuses ne peuvent en effet dépasser le stade des idées que par l’affrontement direct, violent, jusqu’à ce qu’un vainqueur se dégage clairement de cet affrontement. Faire croire aux gens que par la seule puissance de leur bulletin de vote, ils vont changer la face du monde, que les banquiers vont venir docilement déposer aux pieds des vainqueurs de la consultation électorale leurs privilèges et leurs coffres-forts et qu'ainsi sera abattu un système inique, parfaitement rôdé, puissamment armé, doté d'une police à son entière discrétion, participe de l’escroquerie pure et simple.

Tellement pure et simple qu'elle en est grotesque.

Quand intervient la violence historique, les aboyeurs, au mieux, se taisent, au pire, se terrent. Parce que l’histoire démontre que cette violence, dont ils avaient pourtant fait, mais sans jamais la nommer, leur haridelle de fausse bataille, leur éclate au nez sans qu’ils l’aient vu venir et, niant la totalité de l’époque qu’elle se propose de dépasser, les nie en tant qu’éléments à part entière de cette époque. S’ils s’en tirent et restent sur scène, comme c’est souvent le cas, ce n’est qu’au moment du reflux de la violence, par cet art de la récupération de la colère qu’ils connaissent tous et savent manier à merveille.

Personne, à moins d’être un voyou ou un désaxé, ne peut appeler de ses vœux que les hommes s’arment les uns contre les autres et entreprennent de s’égorger. C’est pourquoi les espoirs d’une société humaine où serait reine la seule jouissance d’exister, est un espoir résolument torturé par une douloureuse contradiction. Quand on aime la vie, quand on aime sa vie, cet amour passe, commence même, par un respect chaleureux de la vie des autres.

Respect, qu’hélas, n’ont pas, n’ont jamais eu et n’auront jamais les grands maîtres argentiers de ce monde et tous leurs misérables valets.

Là encore réside toute la difficulté humaine qu’il y a à vouloir parler avec sincérité, aussi bien intellectuelle que viscérale, de la violence historique.

Les hommes qui ne doutent jamais de leurs convictions - intellectuelles, mais aussi sensibles et viscérales - ne sont pas des hommes mais des réservoirs d’idéologie.

Je suis bien, je suis à l’aise, avec certaines de mes idées, de mes visions de l’homme et du monde et pas vraiment convaincu de certaines autres qui, bien que je les sente très vivantes en moi depuis les primes aurores, ne me semblent pas toujours à leur place.

Profondément séduit par la pensée anarchiste dès l’adolescence, puis, un peu plus tard, par ses lumineuses remises à jour situationnistes, celles de Vaneigem bien plus que celles de Debord parce qu’ayant plus directement prise sur le sensible, j’ai parfois l’angoisse d’avoir toujours interprété le monde, ses contradictions et ses coercitions avec un compas réglé sur une théorie.

D’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé.

Ceci étant dit, j’avais trouvé exprimé dans le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations(1967) tout le sentiment du monde que j’exprimais moi-même confusément quant à la vie quotidienne, l’ennui, l’amour, l’amitié, le désir d’affranchissement des aliénations. Ce livre m’avait révélé que mon mal de vivre, que l’on a tendance à prendre adolescent pour une disposition individuelle à un romantisme de bon aloi, était partagé par des milliers de jeunes gens chez lesquels il avait à peu près les mêmes causes et les mêmes effets. Même découverte de ce sentiment dans La Société du spectacle, plus théorique et d’un abord beaucoup plus difficile, puis, des années plus tard, dans Le livre des plaisirs aussi bien que dans le Chevalier, la Dame, le Diable et la mort, bien après La Véritable scission dans l’internationale situationniste, donc, de 1972.

Mais je viens d’écrire une grosse bêtise en affirmant […] d’autant que l’histoire depuis quelque quarante ans ne semble pas vraiment pressée de venir en vérifier le bien-fondé. Car le nombre d’individus, parmi les pires ennemis de la pensée et de la pratique situationnistes et anarchistes, qui se sont abreuvés à la source tarie du situationnisme, est absolument incalculable et les progrès de plus en plus inhumains du spectacle (soit la représentation de la vie vendue et vécue comme étant la vie elle-même) grand prédateur de l'authenticité de l’existence que nous connaissons aujourd’hui - du moins pour ceux qui savent encore ce que veut dire connaître - sont décrits quasiment mots pour mots dans La Société du spectacle, publié en 1967.

On n’attend pas la révolution comme on attend le car, disait-on. Ben non… Mais s’agissait-il vraiment de révolution ? La révolution n’est-elle pas, d’abord, la mise en pratique individuelle de sa vie en la protégeant autant que faire se peut des grandes obligations sociales d’un monde renversé plutôt qu’un échange de coups de fusil ? Si des millions d’individus se mettaient en devoir de vivre leur vie, leurs désirs, leurs espoirs, tout ce qu’ils portent en eux de profondément personnel, au lieu de se calquer sur une survie prédéfinie par un système dont tout le monde sait, chaque jour un peu plus, qu’il est, à tout point de vue, aussi bien moral qu'intellectuel, entièrement fondé sur le faux, la révolution n’aurait-elle pas les moyens de se dispenser de la violence des canons ?

Les situs ne disaient pas autre chose en écrivant sur les murs : Ne travaillez jamais !

La plaisante injonction, lue à notre époque ne peut l'être qu'en tant qu'erreur. Car la phrase culte de Vaneigem, refuser un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre celle de mourir d’ennui, a été entendue à sa juste profondeur, telle une bombe à retardement posée dans la cervelle anesthésiée des hommes. Elle a été entendue et les tenants spectaculaires du pouvoir spectaculaire, pour désamorcer la bombe, ont depuis quarante ans érigé la pire des aliénations, le travail, en valeur absolue, incontournable, puissante, unique, sans laquelle l’homme n’est plus un homme capable d’accéder au bonheur de vivre.

Ce qui, par essence, et étymologie même, est antinaturel, contraignant, contraire à l’amour et à la jouissance, est présenté et vécu comme le plus grand des bonheurs. Les luttes sociales, du même coup, ne sont pas des luttes pour l’existence, mais contre l’existence. Et sur la scène spectaculaire où se joue la misère d'un monde, on assiste à un de ses actes les plus grotesques, celui où les esclaves réclament à grands cris le fouet que les maîtres n'ont même plus les moyens de leur donner, tout occupés qu'ils sont à faire fructifier pour eux seuls et autrement les cargaisons engrangées par plus de deux cents ans d'exploitation forcenée de la galère sociale.

C’est tout ce que le monde renversé attendait des hommes pour continuer son renversement sur ce chemin qui, résolument, tourne le dos à la vie et s’en éloigne chaque jour un peu plus.

Avec la bénédiction de tous, maîtres, gardes-chiourmes et esclaves.

Dans de telles conditions, engager sa vie dans la violence historique pour remettre les choses à l’endroit, et ce envers et contre tous, me paraît aujourd’hui relever de la détresse puérile du desesperado.

Il me semble beaucoup plus fructueux de protéger cette vie propre en lui faisant prendre les chemins de traverse et de solitude qui la préservent, jusqu'à son dernier souffle, des affres de la résignation.

Plutôt que de titrer La violence historique, j’aurais sans nul doute été mieux inspiré de parler de violence insurrectionnelle, celle qui intervient quand les contradictions des intérêts sociaux ne peuvent plus trouver résolution que dans l’affrontement direct.

J’étais parti d’une phrase imbécile lue sur Robespierre, donc de la Révolution française et, plus précisément, de la Terreur, dont je demandais - et ce quel que soit le degré d’aversion qu’on puisse éprouver à son égard - qu’elle soit lue avec les yeux de l’époque révolutionnaire, c'est-à-dire le temps des coalitions militaires de toute l’Europe, des menaces d’invasion du territoire par ces coalitions, du soulèvement de la Vendée, de l’entrée en dissidence d’une dizaine de grosses villes, dont Lyon, Nantes et Bordeaux, du manque de farine et de pain et cætera, et non avec les yeux "apaisés", éteints, morts, de la nôtre.

La violence historique ne s’exprime donc évidemment pas que sur des barricades et par le renversement manu militari des pouvoirs en place. Elle s’exprime dans les lâches attentats, les actes individuels, les lois liberticides, la brutalité du système financier, l’iniquité permanente du système économique, la pauvreté du plus grand nombre.

En entamant ce sujet, il m’apparaissait évident que je me situais hors du champ politique tel qu’il est investi depuis l’instauration du suffrage universel, c’est-à-dire par des gens qui ne peuvent que trahir leur discours sitôt leurs fesses installées dans les fauteuils pourris d’une République qui ne l’est pas moins. Ça me semblait évident car je ne m’adresse ni à des naïfs, ni à des militants pour une gestion sociale de la misère. Je m’adresse à des gens qui voient plus loin que le bout de leurs possibilités à terme, à des rêveurs, des poètes, des révoltés, des utopistes, des coléreux, des pour qui le masque du carnaval politique est définitivement tombé et qui réclament néanmoins encore le droit de vivre leur vie et d’émettre des opinions hors du cercle vicieux, mensonger, falsifié, des oppositions traditionnelles gauche, droite, centre et autres labels de la décomposition démocratique qui, depuis plusieurs siècles, ont fourni les preuves de leur vilenie.

Je pense et redis donc que la violence insurrectionnelle est le marque-page du grand livre de l’histoire, que c’est elle qui indique à qui veut bien lire ce livre sans les lunettes de ses intérêts immédiats, de ses peurs et de ses engagements dans la comédie politique, où nous en sommes réellement de la course de l’histoire.

Cette violence ne s’est pas exprimée en France depuis la Commune de Paris, que l’idéal démocratique noya dans le sang, le meurtre, les viols, les exécutions sommaires et de masse, les déportations.

Depuis, n’en déplaise aux démocrates progressistes et aux bobos du bordel médiatique qui se croient à la page parce qu’ils ont cessé de lire le monde, nous n’avons pas avancé d’un pouce et j’en veux pour preuve qu’aucun pouvoir, qu’aucun gouvernant, qu’aucune République, qu’aucun réformateur à la gomme n’a même songé, ne serait-ce qu’à titre symbolique, à débaptiser les avenues, les parcs et les rues des grandes villes qui honorent la mémoire infâme de cet infect boucher que fut Adolph Thiers.

Parce que la dernière grande déroute du peuple est là et que tout le reste s’est construit sur et grâce à cette déroute, avec l’aval de tous les opposants aux divers gouvernements.

D’ailleurs, si j’étais certain de les avoir encore à mon crédit, devant moi, je parierais 20 ans de mon existence que la violence insurrectionnelle, quand elle refera immanquablement surface, trouvera devant elle, pour la conjurer dans le sang, des Thiers issus aussi bien de l'église Copé, Hollande, Mélenchon, Le Pen que de tout autre accapareur de la parole décadente. Toute cette clique de bohémiens à la ramasse se croise, se rencontre et se flagorne aux hasards des couloirs de parlements, des loges maçonniques, des remises de décoration, des commémorations et autres grandes kermesses républicaines.

Je l’ai déjà dit : la violence est incontournable si l‘on veut changer de chapitre. Le reste n'est que tergiversation intéressée à la pérennité du désastre.

Le dilemme est dans le souhaitable ou non de cette violence et je me suis exprimé sur le sujet : Je ne souhaite pas cette violence parce que le sang me dégoûte et m'effraie ! Insoluble dilemme...

Et c’est pourtant parce qu’ils la croient définitivement muselée que les escrocs de la parole politique se croient du même coup autorisés à singer cette violence et à proposer dans leurs discours publicitaires les motifs mêmes sur quoi elle éclatera certainement. Un peu comme des enfants qui jouent avec des allumettes parce qu'ils pensent que le grattoir est mouillé et le soufre vieilli.

Mais, comme dit l’autre, il y a déjà longtemps que je verrai le monde par en-dessous, côté racines des fraisiers.

Alors, j’en parle à mon aise… et il me reste surtout à vivre en dehors des controverses de salon. Profiter de la vie sans avoir à endosser la soutane et le goupillon de causes qui, à force d'être remises aux calendes, ne sont plus que causes de causeurs.

09:19 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture, histoire, politique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.09.2016

Justice et justiciables

Piégé par un journaliste, Jean Marc Rouillan a écopé d’un an de prison ferme après avoir passé 25 ans de sa vie dans les geôles de l’État de droit !

Piégé par un journaliste, Jean Marc Rouillan a écopé d’un an de prison ferme après avoir passé 25 ans de sa vie dans les geôles de l’État de droit !

Un an de plus pour un mot malheureux, dont il s’est expliqué et qu’il a qualifié lui-même de « pas très malin.»

Mais dans un monde inversé, le mot coûte plus cher que la chose, l’allusion est plus punissable que le fait.

Cahuzac, lui, n’a rien dit de mal. Et l’État lui en sait gré. Il n’a commis que quelques broutilles, un misérable voleur de poules !

Pensez donc : il a détourné des millions, menti, volé, escroqué et, en plus, il avait pour haute charge ministérielle de poursuivre les fraudeurs. Il était le premier flic de France en matière de fraude fiscale.

L’État de droit, reconnaissant en lui un de ses frères, a demandé trois ans, du bout des lèvres.

Trois ans qu’il ne fera pas, soyez-en certains. Appel, cour de cassation pour vice de forme et autres subtilités ; et même si, par mégarde, il devait assumer sa condamnation, il ferait tout au plus un an et demi, remise de peine, bonne conduite, repentir et balablabla…

Rouillan eût-il ainsi accumulé des millions à la barbe du fisc qu'il aurait pris vingt ans ! C'est sûr...

Qui se sent donc aujourd’hui si peu de respect pour lui-même au point de respecter un tel État et sa justice indépendante ?

Indépendante de l’idée que tout honnête homme doit se faire de la justice, oui, là, on est bien d’accord.

09:47 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, écriture, justice | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.09.2016

Marcel Prout

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quelles qu'aient été les conditions de notre enfance, celle-ci regorge toujours a posteriori d’insignifiants détails qui, sans que l’on sache vraiment pourquoi, sont restés insensibles à l’érosion du temps et ont ainsi accédé au rang des souvenirs indélébiles.

Quand on se retourne un moment vers les premiers horizons, ils forment une mosaïque de broutilles remarquables, bien à part des grands événements qui nous ont été clairement constitutifs.

Ils sont la mémoire sans la pensée délibérée. L'évocation instinctive.

D’aucuns, récitant alors leur lecture, réelle ou supposée, totale ou partielle, personnelle ou scolaire, de Proust, classeront peut-être ce que j’appelle ici mosaïque de broutilles remarquables, au placard de la fameuse madeleine, grand et incontournable poncif de la culture de lycée.

Il est d’ailleurs étonnant que cette misérable madeleine, par ses odeurs, ses rondeurs, son goût, ses couleurs, soit devenue l’archétype littéraire de la réminiscence du détail et de l’émotion du temps de l’enfance perdue, car, bien avant Proust, et de façon tout aussi pertinente et sensible, bon nombre d’auteurs avaient mis la plume sur la chose.

Dont Maupassant, dans plusieurs de ses contes et nouvelles, notamment En famille, récit dans lequel l’auteur met en scène un homme dont la mère vient de mourir et qui, promenant son chagrin sur les bords de la Seine, retrouve dans les odeurs du soir que dégage le fleuve, toutes les scènes, les détails, les paroles de son enfance, quand il accompagnait la disparue sur les rives d’un mince ruisseau, où elle avait coutume de laver le linge.

Louis Forestier note à ce propos :

« Maupassant offre, ici, l’exemple d’un fait de mémoire involontaire, d’une de ces réminiscences dont on a beaucoup parlé à propos de Proust, oubliant qu’elles n’étaient pas rares auparavant, et jusque chez Rousseau (qu’on se rappelle le « Ah ! voilà de la pervenche » au livre VI des Confessions). »

J’ai relevé avec délectation parce que Proust et ses inconditionnels m’ont toujours passablement énervé, et parce que, depuis toujours, dans la recherche de mon propre temps perdu, je préfère de loin la lecture de Maupassant ou de Rousseau à celle du p’tit Marcel.

Question tout à fait personnelle, intime, mais, au risque de faire preuve d'une coupable immodestie, j’affirmerai cependant que déclarer ne pas se pâmer d’admiration devant Proust ou devant tout autre incontournable icône du panthéon, participe d’une certaine prise de risque.

10:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.09.2016

Travail dominical

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Le mois d’août avait été opiniâtrement bleu et des semaines durant des vents tièdes et poussiéreux avaient soufflé du sud-est.

Quoique faibles, ils n’en bousculaient pas moins des fétus de paille qui s’envolaient haut, très haut en tournoyant longtemps au-dessus des chaumes à la faveur des courants chauds.

Les paysans appelaient ce phénomène «des sorcières» et affirmaient qu’il était annonciateur d’une sécheresse durable. Je n'ai évidemment jamais su si cette théorie de l’observation était infaillible, mais je sais qu’elle s’était pleinement vérifiée cette année-là. L’été n’avait été rafraîchi que par quelques menues ondées, la terre était poudreuse et les prairies, sauf celles riveraines de la rivière, jaunes comme le sable des dunes océanes.

Mon voisin était allé ce dimanche-là, tout inquiet dans ses atours dominicaux, pantalon à plis, chemisette blanche, se promener sur les champs où s’alignaient ses gerbiers d’avoine, d’orge et de blé fauchés aux derniers jours de juillet.

Il voulait s’assurer que les grains ne séchaient pas trop rapidement sous ce satané vent continental et si, libérés de leurs épis, ils ne s’éparpillaient pas au sol, pour le plus grand bonheur des mulots et des corneilles. Selon ce qu’il aurait vu, il prendrait alors la décision de rentrer rapidement toute la moisson ou en différerait le battage.

Car il était comme ça mon bon et placide voisin : pour rien au monde, il n’aurait travaillé un dimanche. Son dieu le lui interdisait formellement. Alors, sous couvert de promenades, il allait, faisant mine de musarder, les mains ostensiblement enfoncées dans ses poches pour bien faire montre de ce qu’il n’avait pas d’outil, constater ceci ou cela sur ses champs et repérer de la sorte ce qu’il était urgent de faire et ce qui pouvait attendre.

C’est-à-dire que sa morale devait considérer que penser, anticiper, projeter, ça n’était pas travailler, du moment qu’on faisait tout ça sans se baisser et que ce qui se faisait avec le cerveau, ça n’était pas du labeur mais de l’occupation.

Tout môme alors, j'avais longuement médité sur l’hypocrite sagesse de mon débonnaire voisin. Et j’en étais arrivé à cette navrante et tenace conclusion que pour ne pas travailler du tout, pour faire de ma vie un immense dimanche, il m'allait falloir beaucoup faire marcher mon cerveau.

11:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

05.09.2016

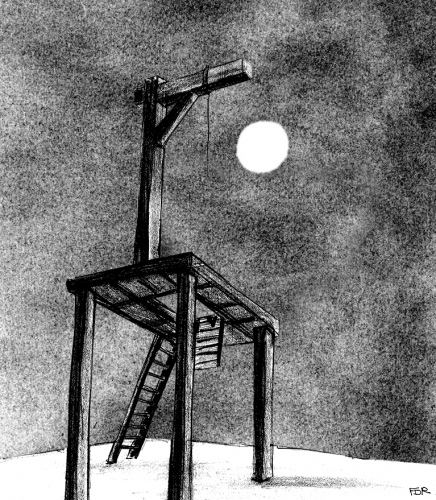

Ballade pour des pendus

Imaginez un pendu qui, juste avant que le nœud fatal ne lui brise le souffle, se plaint du chêne à la branche duquel il est accroché et non des juges qui l’ont condamné.

Imaginez un pendu qui, juste avant que le nœud fatal ne lui brise le souffle, se plaint du chêne à la branche duquel il est accroché et non des juges qui l’ont condamné.

Imaginez cette scène un peu « Villonesque » et vous aurez, selon moi, une vision globale du monde de ce début du XXIe siècle.

Tous les maux nous accablent. Nous sommes au bord de l’apoplexie, nous sommes pendus haut et court et nous vitupérons contre les changements climatiques qui nous étouffent, les musulmans qui nous assassinent, le travail qui manque ou, s’il ne manque pas, est payé avec des queues de cerises, contre l’amour qui fout l’camp, la littérature et les arts qui intéressent et éduquent de moins en moins de monde, les hommes et les femmes politiques qui mentent, trichent, fraudent, manipulent, j’en passe, j’en passe et j’en repasse encore…

Comment survivre dans un tel chaos ? L’athée le plus honnête, le chrétien le plus pur, le musulman le plus pacifique, le prolo le plus résigné, l’amant le plus sincère, tous s’accusent de leurs maux et versent, par ignorance atavique, dans la haine de proximité.

Et pendant ce temps-là, ceux qui nous ont réellement condamnés, ceux qui nous ont passé la corde au cou, continuent de se remplir les poches, de boursicoter et de faire la pluie et le beau temps sur les sacro-saints marchés, lesquels, in fine, règlent et conditionnent nos existences.

Ceux-là, gros cons capitalistes, financiers de la mondialisation, affameurs des peuples, marchands d’armes et de pétrole, sont les seuls contre lesquels nous devrions tourner notre haine, qu’ils soient arabes, européens, juifs, athées, musulmans ou bons chrétiens.

Sans eux, pour qui le chaos est une tirelire exponentielle, les hommes ne perdraient pas leur dignité à se haïr sur des considérations ethniques, politiques ou religieuses.

Sans eux, la politique serait faite par des gens autres que ces pantins désarticulés qu’ils tiennent entre leurs griffes, sans ces péronnelles insignifiantes arrivées au pinacle par la vertu dont ne sait quelle insulte faite à la vertu.

Les pendus que nous sommes devrions assassiner un système, celui de l’argent et de l’économie, et le reste, oui, tout le reste, trouverait du même coup sa solution.

Tant que nous prendrons les épiphénomènes pour les causes, nous sombrerons toujours de plus en plus profondément et nous éloignerons chaque jour un peu plus de notre humaine identité.

Car les vautours qui se gavent de nos cadavres gesticulant au gibet, savent bien que, dispersant les haines pour des causes qui n'en sont pas, ils évitent du même coup d'en être la cible.

15:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

02.09.2016

L'estaca

Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire l'histoire - l'historique plus exactement - de cette chanson.

Quant à Marc Robine... C'est ICI. Un grand monsieur qui avait su échapper au bordel médiatique.

13:11 Publié dans Musique et poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET