19.10.2011

Ecrire avec le retour des mortes saisons

L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.

L’automne continental ouvre grand les portes de l’hiver. Lui offre un boulevard princier où il pourra s’engouffrer selon son bon plaisir, lui déroule un tapis rouge et or. Déjà les gelées, encore modérées, vers moins six, mais le soleil du matin, qui brûle la tige des feuilles, en précipite la chute.

J’ai allumé les grands poêles et la chaleur a fait fondre sur les vitres les premières étoiles de givre. Déjà deux semaines que les grands bohémiens des nues, le cou tendu vers l'ouest et vers le sud, ont traversé mon bout de ciel. Les Polonais disent Klucz, la clef, là où nous disons le V ou le triangle. La clef des grands espaces, de l'espoir de survivre ? La clef des chimères lointaines ? J'ai dans la pénombre d'un soir entendu cacarder leur désespérance.

La forêt, sur l’horizon tout proche, se dépouille un peu vite, avant même d’avoir revêtu convenablement ses habits de lumière. Dans les sous-bois tranquilles, on entend tomber les feuilles, un bruissement, comme celui que ferait une fine ondée. Il pleut des feuilles.

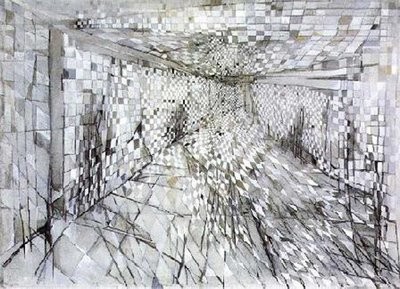

C’est encore la saison des multicolores, comme une sorte de soubresaut de résistance juste avant la bichromie des grandes intempéries. Du noir et du blanc. Le monde imprimé en négatif et l’œil endormi des hommes qui se reposera à errer sans conviction sur cet essentiel, sur cette mort sporadique, éternelle, des paysages.

Ainsi s’inscrivent les saisons au compteur de nos vies. Ecrire ces repères. Les mortes saisons sont les couloirs de l’écriture.

L’hiver dernier, j’avais écrit mes dix nouvelles du Théâtre des choses, ici même, sur ce bureau que la fenêtre regarde. Avec de la neige partout qui reflétait la lumière tantôt grise, tantôt bleue, tantôt gris-bleu du jour. Maintenant qu’elles sont devenues un livre, ces nouvelles, elles ne sont plus de chez moi. Elles ont coupé le cordon ombilical. Mais si je dis : Le Théâtre des choses, je vois toujours leur berceau initial, cette fenêtre, ce bureau, ces livres qui sont notre compagnie, cette chaleur diffuse des poêles, ce silence du village, ces oiseaux qui voltigent sur les branches gelées.

Ecrire, c’est dire. Après, c’est se souvenir de comment on a dit.

Pour la première fois, j’écrivais l'an passé avec la certitude que ce que j’étais en train d’écrire serait publié. Etait attendu. C’était d’un confort à la fois exquis et un peu angoissant. Même sans échéance précise, savoir que le fruit d’un travail qui, par essence, est profondément solitaire, est attendu, vous soulève un peu de votre chaise. Vous extrait un peu de vous-même, de la confrontation d’avec vous, comme si un regard en même temps que le vôtre suivait par-dessus votre épaule le fil de vos récits.

Cette année, avec la chaleur du grand poêle dans mon dos et toujours la même fenêtre devant moi, bientôt les mêmes mésanges se disputant un bout de lard aux noisetiers suspendu, la certitude que mon travail fera un livre est encore plus grande, et la difficulté aussi. Donc. Plus grande aussi parce que je ne pensais pas qu'un jour je signerai un contrat en bonne et due forme avant d'avoir terminé, voire à peine commencé, mon livre.

Car réécrire des contes et légendes pour le compte d’un éditeur qui n’est pas du tout un éditeur de littérature n’est pas chose très facile. L’embarras naît du refus de sombrer dans la vulgarité du salariat, dans l’alimentaire exclusif. Dénicher, quelque part, dans ce travail de commande stricto sensu, le plaisir de réécrire une histoire, une légende. Convoquer des mémoires ataviques et faire qu’elles se sentent bien chez moi. Et comme les modèles sur lesquels je m’appuie ont voulu rester le plus près possible de la transmission orale, trouver la juste mesure entre le coeur de l’histoire légendaire - car c'est ça la commande- et la liberté, quand même, de faire de la littérature qui me soit personnelle.

Presque une gageure. Mais écrire, simplement, n’est-ce pas déjà un pari avec soi-même?

13:18 Publié dans Acompte d'auteur, Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

06.05.2011

Vases communicants :

08:34 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

01.04.2011

Vases communicants : Cécile Portier

Le jour des vases communicants le cahier un peu bordélique sur lequel nous écrivons chacun notre page, s’élargit un peu. On croise la plume. Le clavier, oui. Voyez bien que c’est nul de dire tapuscrit…ça marche pas à tous les coups. Ce blog a un beau clavier ! Où ? Où ça ? Nulle part, je voulais dire une belle plume.

Donc, sans blague, on échange en ce 1er avril. Et je suis heureux de recevoir Cécile Portier sur mon bout de territoire. J’aime son texte. Regard posé sur la stupidité de la solitude dans un monde pourtant encombré par la foule. Déshumanisation des quotidiens.

Mais je vous laisse lire. Et je file poser quelques lignes sur Petite racine.

1 minute 4 secondes 99 centièmes

Les portes se referment. Toutes banquettes occupées : 2 fois 4 places de part et d’autre du couloir, répétées 3 fois, soit 28 assis. A ceux-là ajouter 5 personnes sur strapontins, chacune regardée de travers par une personne debout, ce qui fait 33 personnes assises et au moins 5 mécontents.

Et les autres debout? En moyenne 5 mains accrochées par barre, 8 barres par rame, soit 40 personnes, plus celles adossées aux 27 strapontins levés et à la portière du côté qui ne s’ouvre pas (disons une dizaine). Plus encore les 4 déjà engouffrées entre les sièges pour pouvoir s’asseoir à la prochaine station.

Ce qui fait un total de 114.

Sur ces 114, combien rentrent du travail? Disons, vu l’heure, 80%, soit 91 personnes, qui cumulent à elles toutes un total d’environ 684 heures travaillées aujourd’hui, ce qui, rapporté aux 33,16 € de coût horaire salarial moyen charges comprises, représente une masse de 22 681 € octroyée pour compensation de la peine, et pour quel part de PIB engendrée ?

Quant aux autres, qui sait ? Revenus d’une démarche emploi, de quelques achats, d’une visite à quelqu’un, d’une flânerie sans but. Et combien d’heures perdues aujourd’hui dans ce temps non travaillé, non quantifiable? Auquel il faut rajouter le temps de transport, 42 minutes en moyenne trajet retour, soit pour ces 114 personnes un total cumulé de 80 heures en cette soirée.

Mais pour chacun, maintenant, combien de temps encore avant d’arriver chez eux? Et combien, parmi ces 114, sont attendus ce soir par quelqu’un ? Une grosse moitié ? Disons 65. Et celui-là, cheveu gris, veste noire, penché sur son téléphone, écrit-il à celle qui l’attend pour lui dire qu’il sera là dans 20 minutes, environ? Combien de SMS partis de cette rame depuis le départ de la station ? Combien d’explications, de malentendus noués, et en combien de signes ? Combien de pensées émises et non exprimées, d’espoirs, de rêves déchirés ?

Et entre ces 114, combien de regards échangés? Combien?

Et si maintenant, entre ces deux stations, la rame s’arrêtait, au bout de combien de temps on entendrait le premier soupir d’exaspération? Qui lancerait la première réflexion sur le prix que ça coûte, un abonnement métro, et sur le temps qu’on y perd? Au bout de combien de temps lâcheraient les nerfs de celle-là, en face de moi, sourcils froncés, nez penché sur son pavé? Et quelles invectives poussées, envers qui ?

Et si ça durait, encore ? Si ça durait, et qu’il n’y avait pas moyen d’en sortir? De combien de degrés la température monterait, au bout de quelques heures, par toute cette chaleur de bête accumulée?

Et toi, tête rousse et grosses cuisses, qui mange un petit en-cas de carottes nouvelles calibrées à 70 mm de diamètre que tu pêches une à une d’un cellophane estampillé Monoprix, au bout de combien de temps aurais-tu vraiment faim, si nous restions ainsi, ici, plusieurs longues, longues heures ?

Et qui sera le premier à crier ? Qui sera le premier à pleurer ? Qui suppliera qu’on le laisse s’asseoir ? Combien voudront lui laisser la place ?

Qui sera le premier à se pisser dessus, dans ce temps qui n’en finira plus?

Et toi qui me regarde pendant que j’écris, parce que tu as senti que je te regardais, que je détaillais par écrit ton casque vissé aux oreilles, tes doigts agiles sur le petit clavier, tes lacets dépareillés, toi pour qui je n’ai aucune sympathie mais dont le regard me brûle, au bout de combien de temps passé ici mourras-tu ? Et que ferons-nous de ton corps ?

Les portes s’ouvrent, et tu sors.

__________________________

Les vases communicants, chaque mois, laissent leur adresse ici, sur une initiative de Brigitte Célérier, à qui j'adresse mon amical salut et mes remerciements

08:39 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.02.2011

Vases communicants : Philippe Nauher sur L'Exil

C’est avec grand plaisir que L’exil ouvre ses portes à Philippe Nauher, que je lis toujours avec délices.

Pendant qu’il est là avec vous, je file chez lui, bien sûr, comme c’est coutume dans ces vases communicants.

Et, je voulais dire que..Mais non, finalement. Je préfère le laisser parler. Il fera ça mieux que moi :

"Cher Bertrand,

J'ai hésité sur le texte que je voulais "exiler" mais pas vraiment, en fait. Il se trouve que je travaille depuis deux ans sur un roman dont le héros est un jeune français d'origine polonaise et qui, au début, est en exil au Portugal. Il sort de prison. Il m'a alors semblé singulier que ma première invitation à "vase-communiquer", la vôtre, ait pour territoire la Pologne justement, dont je ne suis pas encore sûr que ce personnage y mettra jamais les pieds. Comme vous êtes vous-même "exilé", je me suis dit que c'était singulier de réunir ainsi deux directions opposées par rapport à la France : la Pologne et le Portugal.

Je vous propose donc les premières pages des "Courbes de choses invisibles" (titre que j'emprunte à un album de Téléfax).

Amitiés

Philippe"

Des Courbes de choses invisibles

Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.

Demain, la levée des écrous aura lieu à dix heures.

Il reprendra place dans le siècle. Ceux qu'il va laisser, qui en ont encore pour quelques années, parfois une éternité, l'envient en silence.

Son avocate se démenait pour obtenir sa libération. Il avait peur. Cela lui broyait l'estomac, enflammait ses boyaux. Il ne pouvait pas lui dire non, je ne veux pas quitter la prison. Personne ne peut le dire. Quatre ans d'incarcération il y a pire ; il faut aussi que cela cesse. La vie doit reprendre. Et quand elle lui a annoncé la nouvelle, il a senti que le tenia du dehors pointait sa gueule de feu. Mais c'était trop tard. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait.

Au milieu de la nuit, alors qu'il jetait un regard oblique sur la cellule, le cube froid qu'il va quitter, auquel les petites affaires de chacun ne donnent qu'une illusoire humanité, et il vaut mieux passer sur les quelques photos décoratives, la silhouette de Jankovic s'est plantée devant lui. Il s'est accroupi à son oreille pour lui demander une dernière fois s'il était heureux, je devrais, et ce qu'il allait faire : partir au loin ou rentrer en France ? Sais pas. Il y avait réfléchi quand ce n'était encore qu'un vœu lointain, pas même un vœu, une hypothèse, puis tout s'est évanoui. Réfléchir, c'était un bien grand mot. Pour la première fois, Jankovic a posé sa main sur la sienne, sans rien dire, avec une petite pression pour signifier son amitié. Venant de lui, c'était inattendu, parce qu'il s'est fixé depuis longtemps la règle de l'armure.

C'est le matin. Paulhino est triste. Il veut rire une dernière fois : désormais, pour l'heure de sport du vendredi matin et la partie de foot, les étrangers gagneront moins souvent, et Jankovic en a rajouté une couche : sur le marché des transferts, le Polak, c'est une perte.

Ils blaguent. Ils sont démunis.

Plus qu'une heure.

Ils le regardent tous une dernière fois, le Polak.

Le Polak. Il aura fallu attendre la prison et Lisbonne pour qu'un inconnu, Marinho, Augustin Marinho, l'appelle du surnom qu'on donnait à son père dans la famille de sa mère. Le Polak. Il avait entendu sa tante parler à sa cousine. Quand on a trouvé qu'un Polak pour mari. Et veuve presque tout de suite.

Il sort de la cellule. Il redevient Komian. Bruno Komian. Dit Koko, Kom ou Bkom. Le Polak n'existe plus.

Ce qu'on lui devait a été rendu. Ainsi ferment-elles, les autorités et la justice, la parenthèse, en lui dressant procès-verbal des objets restitués, de ses avoirs, comme s'il ne s'était rien passé à attendre derrière les barreaux. Il a simplement serré fort dans le creux de sa main les courroies de son sac. Ils l'ont remis à la rue, à la vie civile. Il a longé un parc et débouché sur une place où les voitures font la ronde autour d'une colonne betonnée que surmontent, noirs, un lion et un aristocrate à perruque. Le trafic est infernal, et le trouble du monde à nouveau entre en lui comme une gigantesque ritournelle. Il prend la Liberdade large et feuillue. Ses compagnons lui ont dit : la Liberdade, tu vas descendre la Liberdade et là tu verras la vie autrement.

Il comprend désormais les enseignes, les titres des journaux. L'ancien puzzle de lettres est devenu matière. Portugais d'adoption.

Il a senti bientôt ses pas se dérober, comme un épuisement brutal devant ce qui file dans tous les sens et il s'est assis à une terrasse. À une jeune serveuse, prompte et souriante, il a demandé un jus d'orange. S'il vous plaît. Son regard tremblant a suivi la silhouette s'enfoncer dans l'ombre du café. Il a posé ses mains pleines de fourmillements sur la fraîcheur métallique de la table pour retrouver un semblant de respiration intérieure, quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps réel, son corps, mais qui lui demande s'il est encore en vie, s'il a encore envie, d'être là ou ailleurs. La jeune fille est revenue et dans l'attente qu'il paie, ils se sont fixés. Elle est la première personne libre, normale et étrangère à toute cette affaire, à qui il parle. À qui il parle en portugais. Langue du transitoire, à peine quelques jours avant d'embarquer pour l'Amérique du Sud, mais devenue son autre langue, langue de l'exil carcéral et dont il doit vérifier, comme s'il y avait un doute possible, qu'elle peut servir à autre chose qu'à la détention, à la violence entre détenus, aux histoires salaces, servir à des relations simples, anodines, peut-être impersonnelles mais calmes. Langue du reste de sa vie, en admettant, par exemple, qu'il ne revienne jamais en France, possible, et qu'au fil du temps, la langue maternelle perde une à une ses pièces, est-ce possible ?, déliée jusqu'à ce qu'il cherche ses mots, comme on cherche, parfois, ses souvenirs. Et peut-être qu'un jour, qui sait ?, il en aura perdu toute la trace.

Il parle portugais. Il pourrait en faire quelque chose, choisir une autre ville que Lisbonne, et tout oublier.

Il vérifie le papier que lui a laissé Freitas, d'une adresse, l'adresse d'un hôtel de l'ami d'une cousine. Freitas n'est pas méchant. Il essaie de se raccrocher à l'idée que quinze ans en tôle, si tu sais te faire apprécier, te faire des amis, il est possible d'en sortir sans trop de dommage, même si plus personne ne l'attend, sinon sa sœur. Sa compagne est partie, au Brésil. Alors il a voulu l'aider.

Adresse et plan sommaire sur une feuille quadrillée, d'une écriture enfantine, de quelqu'un qui n'a pas beaucoup usé du crayon. Il faut qu'il descende encore.

Il arrive devant la plaque. La rue est perpendiculaire à la Liberdade et avant de s'y engager il aperçoit de l'autre côté du terre-plein central l'enseigne du Hard Rock Cafe où on peut voir, lui a dit Jankovic, un pantalon porté par Bowie, son idole, accroché au mur. Il n'aura qu'à y aller et il pensera à lui en buvant une bière. Dis, Komian, tu penseras à moi. Il a dit oui pour lui faire plaisir. Mais oui, là, maintenant, il y pense, à Jankovic.

L'entrée de l'hôtel est située en haut d'un escalier droit, un peu raide, au bout d'un couloir orné d'azuleros. Lorsqu'il répond en français, comme une échappée involontaire, au bonjour de la femme à l'accueil, brune et charnue, tout de noir vêtue, il la voit se pencher vers une porte entrouverte pour appeler Lourenço, évidemment il comprend tout ce qu'elle dit, un Lourenço portrait de sa mère, un peu obèse, qui reprend la conversation en français, mais il répond un minimum.

On l'accompagne jusqu'à la chambre, à peine plus grande qu'une cellule. Le sommier est dur. Mais la fenêtre est là, qui s'ouvre, et les deux battants s'écartent pour un semblant de balcon qui lui donne le vertige. Les toits s'étagent en plaques disjointes. Il entend des cris de cours intérieures, d'enfants, rien d'agressif ou de malheureux, même pas la lamentation d'une mère après son fils.

Il a fait sa demande en français, comme s'il ne voulait pas tout perdre, ou passer pour un étranger, un passant, simple et inoffensif.

La douche. D'abord un bonheur, l'eau qui roule comme une pellicule douce, filant au bout des doigts, ou pisse du menton, pression maximale. Puis c'est le désordre soudain, quand il pousse la porte vitrée, de n'être vu de personne, d'être un corps seul réduit au loisir de pouvoir se regarder sans pudeur à la grande glace de l'armoire, de pied en cap, corps tout entier récupéré d'une privation de quatre ans. Il touche à un silence inhabituel. Il n'entend rien du dehors. Tout est suspendu. Il baisse le regard vers ses orteils, remonte vers les genoux, puis le sexe, le nombril, la poitrine, les épaules, les yeux enfin. Les yeux dans les yeux, essayant de deviner ce que ces yeux veulent signifier, mais ce serait jouer aux échecs alternativement les blancs et les noirs, seul, comme dans l'oubli impossible du coup précédent et adverse. Ses yeux. Savoir regarder, savoir observer, ne rien perdre.

Agnès Trégaro. Il voit son image furtive dans l'encadrement de la fenêtre, son souvenir. Elle est l'absente, le silence qui l'attendait au bout de sa détention.

08:47 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.01.2011

Auguste comme Ravier

Père Ubu : Bougre de merde, voilà qui fait un rien drôle d'être en dedans d'la Pologne par - quinze en pleine nuit. Heureusement que la porte de cette maison était entrebâillée.

Mère Ubu : Quel silence. Et quel bel endroit ! Parait qu'le proprio est allé faire un tour dans son pays natal.

Père Ubu : Vous savez que c'est aujourd'hui dans la blogosphère le jour des vases communicants...

Mère Ubu : La blogo... quoi ?

Père Ubu : ... sphère, cornegidouille ! La blogosphère, plus encore que la Pologne, est un peu le royaume de nulle part. Or les habitants de la blogosphère, le jour des vases communicants, vont bras dessus bras dessous et têtes en bas, l'un chez l'autre et l'autre chez l'un, ce qui fait que plus personne n'y comprend rien. De par ma chandelle verte, on va en profiter pour accrocher quelques tableaux de maîtres sur ses murs. Je suis sûr que ce billet de Thévenet, initialement prévu pour le blog Solko, ira bien mieux ici chez Redonnet. Les peintres sont de tous temps. Et de tous lieux. Aidez moi donc, madame ma femelle, au lieu de rester sur le sol comme une andouille aux bras ballants

(Ils accrochent le premier tableau, puis le billet commence)

La peinture eut ce temps, ce moment, cet instant : on venait d’inventer la photographie. Et quoi, se disait-on, de plus bourgeois que cette nouvelle industrie ? L’heure, donc, ne serait plus jamais aux compositions de ruines antiques, aux natures mortes maniéristes, aux scènes galantes sous les bosquets. Et les portraits d’ancêtres seraient remisés au comptoir de chez ma tante.

Finis, les temps de Léonard, qui nous avait enseigné que les codes de la perspective devaient, sur un tableau, assujettir la représentation à une image parfaitement nette y compris en sa périphérie. Et comme l’ère du concept et le terrorisme de l’abstraction n’avaient pas encore séduit les élites, il y eut comme un appel d’air, un entre-deux, par lequel les peintres et leurs sujets quittèrent leurs cadres pour s’en aller par les sentes forestières.

Une collègue me disait tout à l’heure qu’elle avait pu voir l’expo Monet au Grand Palais durant les fêtes, après une heure et demie d’attente (elle s’en estimait heureuse, trouvant que c’était finalement fort peu) ! Je me suis demandé si Monet lui-même aurait été si patient. Même sûr, je suis, que non.

C’était le temps libre des impressionnistes. Celui de Monet, celui de Ravier. On connaît moins Auguste Ravier que Claude Monet, voilà pourquoi je m’aventure, si loin de Lyon, à en toucher quelques mots : car Ravier (1814-1895) vécut en cet âge d’or de la peinture qui, tout en se voulant réaliste, abolissait les lois figées de la figuration, cultivant le flou de l’œil et celui de la sensation personnelle, la joie vive de la lumière libérée de son carcan académique : on appelle ça l’impressionnisme.

Non loin de Morestel, une bourgade près de Lyon : des peintres misanthropes avaient donc fui la ville moderne et ses déjà uniformes habitants. Vous ne trouverez pas un humain sur les toiles de Ravier, ou seulement si minuscule et réduit à l’état d’une silhouette si chétive que, parmi le silence de ce qui l’environne, on admet sa présence sans plus y prêter attention. Ou bien, tout juste, leurs toits. Ravier a peint essentiellement des couchers de soleil sur des chemins de terre ou des bordures d’étangs qu’un même geste paraît enfanter et déchiqueter. Il a étendu sa pâte, ni plus ni moins, la hachant en artisan solitaire et silencieux, un peu comme les pécheurs qu’il rencontrait sans doute aux abords de l’étang devaient parfois tailler leurs lignes, à la pointe du couteau.

Durant l’hiver 1880, il jeta sur papier un auto-croquis de lui, mais cette fois-ci à la plume, et dont voici les dernières lignes :

« Pas homme du monde du tout = Ahuri et bête comme une oie dans un salon, je fais ma patrie tout de même avec ceux dont je connais un peu la langue – sauvage et même timide quand je suis dépaysé = bienveillant familier avec tout le monde même les domestiques s’ils sont honnêtes (sic) et de bonne volonté (principe républicain). L’horreur de la mode l’horripilation de la queue de morue, comme Jean Jacques j’irai volontiers vêtu en arménien si je ne craignais qu’on dise que je pose. Et je passe la vie sans jamais m’ennuyer, après la peinture il y a les livres, l’histoire, les voyages, les poètes. Je laisse la foule applaudir Offenbach qui m’ennuie = Je ne crois guère à l’amitié, j’ai perdu la foi, et je ne crois plus à l’amour, la nature reste, c’est suffisant, c’est encore l’infini… »

Toile 1 : Coucher de soleil sur l'étang

Toile 2 : Lumière sur Champrofond

Toile 3 : Les toits rouges

06:16 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

03.12.2010

Vases communicants : Feuilly sur L'Exil

Me voilà donc invité sur l’Exil, site que je connais bien pour le fréquenter tous les jours. Par certains côtés, je ne suis donc pas trop dépaysé, même si pour une fois c’est moi qui tiens la plume. Mais d’un autre côté, je me retrouve en Pologne et là, c’est plus compliqué. Je ne connais rien à la Pologne, moi ! Heureusement, il y a toujours les livres… Ceux-ci sont toujours d’un grand secours quand il faut nous tirer d’embarras. Alors, puisque Bertrand a quitté la douce France (oui, c’était avant l’ère Sarkozy…) pour se transformer ici, bien loin de sa patrie, en écrivain français, je vais lui parler d’un Polonais qui, lui, s’est mis à écrire en français après avoir beaucoup voyagé.

Je veux parler de Potocki, l’auteur du « Manuscrit trouvé à Saragosse ».

Notons aussi qu’il a ouvert le premier salon de lecture gratuit à Varsovie, ce qui nous le rend assurément sympathique.

Mais au-delà de ses récits de voyage et de ses travaux historiques, c’est évidemment le « Manuscrit trouvé à Saragosse », écrit en français, qui l’a rendu célèbre.

L’histoire de l’édition de ce livre est déjà en soi tout un roman. Du vivant de Potocki (décédé en 1815), seules furent imprimées les Journées 1 à 13, ainsi que quelques extraits (sans nom d’auteur), soit à peine la moitié de l’œuvre. Potocki s’est suicidé avant la publication de cet ouvrage auquel il a travaillé pendant les vingt dernières années de sa vie et dont il n’aura jamais vu le livre sortir de presse. Cela laisse rêveur car tout qui écrit un tant soit peu a envie d’être lu et reconnu comme tel. Or ici, on se rend compte que l’auteur n’a fait que travailler et retravailler sans arrêt ce roman à tiroirs (où les événements s’imbriquent les uns dans les autres et où les mises en abyme sont légion) sans jamais avoir la moindre reconnaissance de sa qualité d’écrivain. C’est facile pour nous, lecteurs, de nous dire que nous lisons un livre posthume, mais encore faudrait-il se rendre compte de ce que cela implique pour l’écrivain qui a devant lui sa page blanche et sur le coin de son bureau des monceaux de feuilles manuscrites qui s’empilent. Cela ne doit pas être facile de remanier et de réécrire ainsi un manuscrit pendant une période aussi longue sans que jamais personne n’ait pu reconnaître en lui un véritable écrivain.

En fait, la première publication date de 1847. Un certain Chojecki publia en polonais à Leipzig une partie du roman, qui a donc été retraduit d’après l’original en français. En France, il faudra attendre 1958 pour que Roger Caillois publie une autre partie du roman (plus ou moins le quart). Puis, ce n’est qu’en 1989 que chez Corti sort une édition « basée sur la totalité des sources accessibles », autrement dit les imprimés, les autographes et les copies manuscrites de fragments de l’œuvre, ainsi que la traduction de Chojecki. Ce qui veut dire que pour avoir l’œuvre complète, il a fallu rassembler des morceaux épars et même retraduire du polonais au français un certain nombre de chapitres.

Personnellement, c’est cette version de chez Corti que j’ai lue.

Elle est fabuleuse.

Mais en 2006, paraît chez Peeters, une version finalement plus authentique du roman et qui laisse voir ses versions successives. Dominique Triaire, Directeur adjoint de l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières (IRCL) à Montpellier, a mis plus de vingt ans (lui aussi !) pour reconstituer la genèse de l’œuvre.

A la mort de Potocki, ses papiers avaient été divisés en trois tas, puisqu’il y avait trois héritiers. Un tas a été retrouvé aux archives publiques de Poznan, en Pologne, sous le titre « Decameron ». On suppose que l’archiviste polonais avait été bien embarrassé pour inscrire dans son répertoire cette paperasserie rédigée en français. Comme le texte de Potocki est conçu par « parties » de dix journées, il lui aura donné ce nom de « Decameron » non sans humour. On se demande quand même comment Dominique Triaire a pu faire pour le retrouver. Mais bon, ce n’est pas un spécialiste pour rien… La preuve, c’est qu’après Poznan il s’est rendu à Madrid où il a découvert dans une banque une partie du manuscrit cédé par un certain Alfred Potocki (lointain descendant de notre écrivain), qui avait dû s’en séparer pour régler quelques dettes. Enfin, c’est à Moscou que notre chercheur découvrit quelques épreuves du roman (les seuls chapitres publiés du vivant de l’auteur). Avec tout cela, il a tenté de faire un tout, ce qui ne fut pas facile car ce roman, raconté sous forme de « journées », est truffé de mises en abyme (un personnage raconte une histoire en faisant parler les différents protagonistes et un de ceux-ci, à son tour, raconte une histoire, etc. )

Pour Triaire, il n’y aurait pas un seul roman mais trois ! Cela reviendrait à dire que Potocki aurait en fait écrit trois versions du même roman, une en 1794, une en 1804 (quarante-cinq journées) et une en 1810 (soixante et une journées). La version de Corti (soixante-six journées), celle que j’ai lue, serait donc fausse et tronquée puisqu’elle ne serait qu’un agrégat de différents morceaux.

Dommage, je l’aimais bien…

Reste à savoir pourquoi Potocki aurait réécrit trois fois son roman, sans le publier jamais (ou à peine quelques chapitres, encore ceux-ci ont-ils pu être édités à son insu). Sans doute voulait-il le rendre plus parfait, plus limpide. Ainsi, dans la dernière version, les histoires seraient moins enchâssées mais aussi moins libertines et moins osées (j’ai donc raison de conserver précieusement chez moi l’édition de Corti). Le texte qui est finalement sorti chez Peeters propose donc parallèlement les versions de 1804 et de 1810 (celle de 1794 n’est pas publiée car encore trop incomplète).

Tout cela laisse rêveur.

On se trouve donc devant un homme qui écrit (mais dont l’œuvre romanesque n’est pas publiée), qui retravaille son texte à l’infini, proposant chaque fois une version différente, et qui finit par se suicider avant de connaître la reconnaissance du public, du moins pour son travail de romancier. Cela nous oblige quand même à nous demander à partir de quel moment un texte littéraire peut être considéré comme fini. Jamais, sans doute, car il est toujours perfectible. Mais d’un autre côté, à toujours modifier un texte initial, on se retrouve devant une autre œuvre, l’écrivain ayant vieilli et ayant une autre manière d’aborder la réalité extérieure, laquelle, en vingt ans, a elle aussi évolué.

Un autre problème se pose : la version de 1958 est incomplète et est due à Caillois et non à Potocki. Celle de Corti est séduisante, mais là aussi elle est plus l’œuvre de l’éditeur que du romancier, qui n’a jamais imaginé publier son texte sous cette forme. Reste donc les deux versions proposées par Triaire, me direz-vous. Certes, mais fallait-il publier la version de 1804, puisque Potocki lui-même l’a retravaillée ultérieurement ? De plus, nous proposer finalement deux textes (sensiblement différents par ailleurs), c’est bien là une invention d’éditeur et de spécialiste. Jamais Potocki ne nous aurait proposé deux versions en un seul volume. Ce paradoxe a fait dire à certains qu’on éditait finalement un manuscrit introuvable puisque les différentes versions proposées dépendent plus du choix des éditeurs que de l’auteur lui-même. Qu’est-ce donc qu’un texte littéraire ? Celui que l’auteur aurait voulu (mais ici Potocki est décédé avant de mettre le point final à sa dernière version, finalement plus rigide que la précédente) ou celui que nous propose l’éditeur ?

Quoi qu’il en soi, il demeure que le Manuscrit trouvé à Saragosse reste un chef-d’œuvre. Le titre lui-même (cette histoire d’un livre qui raconte celle d’un manuscrit trouvé) suggère déjà que tout ici sera mise en abyme, comme la littérature elle-même, finalement, qui réécrit sans fin la réalité et qui se (re)copie elle-même.

Ecrit en français par un Polonais, le Manuscrit nous parle de l’Espagne, mais pas de n’importe quelle Espagne, celle des Maures, dont quelques représentants survivraient dans des grottes de la chaîne des Alpujaras. Le héros rencontre plusieurs protagonistes qui lui racontent l’histoire de leur vie. Dans cette histoire interviennent d’autres personnages qui à leur tour entament une narration, etc. Roman picaresque qui confine au fantastique, libertin à ses heures, le Manuscrit tient du roman noir et du conte philosophique, sans oublier que les histoires d’amour y ont leur place.

Bref, il représente un véritable miroir de tous les genres qui se sont écrits avant lui. Mais il offre aussi l’intérêt de refléter la complexité du monde. En effet, il se veut le reflet de différents systèmes de valeurs (religieuses, philosophiques, etc.) souvent contradictoires et parfois incompatibles. On sent qu’il a été écrit par un homme qui a beaucoup voyagé et beaucoup observé, mais un homme qui a su aussi s’enfermer pendant vingt ans avec son manuscrit en devenir pour tenter d’exprimer au mieux ce qu’il avait à dire.

Finalement, il nous a donné une œuvre qui est aussi une réflexion sur l’art de la narration et sur le genre romanesque.

08:40 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.12.2009

Mes murs ont des oreilles

L'Exil des mots accueille aujourd'hui Juliette Mezenc qui réciproquement accueille dans ses colonnes un texte de l'Exil des mots.

Cette démarche, dite des vases communicants, a lieu tous les 1er vendredis de chaque mois et avait été initiée par Jérôme Denis et François Bon.

Je la proposerai à d'autres camarades, avec qui j'entretiens régulièrement et depuis longtemps une amicale complicité sur le net, dans les mois qui viennent.

L'objectif est celui d'un décloisonnement de l'écriture internet. Ouvrir nos portes et nos fenêtres afin que surgisse dans notre intérieur, dans cet espace où nous avons fabriqué nos répères, un autre souffle porté par d'autres mots. Confronter notre "habitude de dire" à un autre environnement.

Juliette Mezenc a publié sujets sensibles, à l'enseigne de Publie.net.

Les participants de ce vendredi 4 décembre, ici.

Le journal du brise-lames (photo : Ernest Puerta)

Juliette Mezenc

08:00 Publié dans Vases communicants | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET