26.12.2017

Revanche

Tout n’est pas perdu cependant ! Car hier le susdit réel a pris sa revanche sur le virtuel ambiant.

J’aime faire de longues balades solitaires à travers la campagne, la forêt toute proche, les prairies, les chemins de sable.

Et si je m’y adonne à certaines rêveries, c‘est sans doute la faute à Rousseau.

Ce faisant, j’ai donc des parcours jolis, habituels, mais hier, j’ai voulu innover.

Il faisait gris, humide et venteux. J’ai pris par la forêt. Un sentier que je connais bien et qui, après trois kilomètres débouche dans un village du nom de Rowiny.

Sur ma gauche, une allée moussue, sombre, semblait me tendre les bras… Je ne m’y étais jamais aventuré, j’ai bifurqué par là, sous les grands pins que le vent chahutait.

Je pensais sortir bientôt dans les prairies et revenir ainsi vers ma maison.

Je marchais, distrait par les « labourages » pratiqués ça et là par des bandes de sangliers ; puis par les empreintes des chevreuils inscrites sur le sable humide… Je me suis surpris à chercher celles, énormes, profondes et beaucoup plus rares, d‘un élan.

Sans succès...

Je marchais donc sans jamais parvenir à l’orée de la forêt, m’enfonçant plutôt dans les sous-bois et n’apercevant plus bientôt, au travers des sombres troncs, la clarté des lisières.

Légèrement inquiet, je décidai de rebrousser chemin.

Mais tous les chemins se ressemblent dans une forêt exclusivement plantée de pins ! Et plus j’allais maintenant sur le retour et plus je pénétrais dans l’inconnu, ne reconnaissant rien de ce que j’aurais pu apercevoir tout à l’heure.

L’angoisse commençait à monter, qui refusait encore de dire son nom.

Enfin, une lisière ! Je m'y précipitai, mais c’était là une lisière inconnue, avec une clairière inconnue, une petite prairie solitaire. Rien que je n’eusse déjà vu.

Je regagnai le couvert des pins, courant presque. Je ressortis un peu plus loin, revins sur mes pas… Au galop maintenant.

Je ne savais plus du tout où j’étais, ni, surtout, comment j’étais venu jusque là… Les allées de plus en plus noires, de plus en plus moussues, de plus en plus semblables, tordues, presque ricanantes, fuyaient telles celles d’un labyrinthe. Voire d'un piège.

J’étais perdu.

Alors, je levai les yeux vers les cimes et je les vis se balancer tout là-haut sur le gris tourmenté du ciel.

Le vent ! Le vent, mon ami de toujours ! J’étais parti face à lui, le bravant, et les yeux m’en pleuraient… Il fallait donc pour rebrousser chemin vers ma maison que je lui tourne résolument le dos.

Ce que je fis et je traversai une autre clairière, pataugeai dans une tourbière, parmi des ajoncs gelés gisant au sol, arpentai un champ boueux, arrivai sur un chemin que je suivis avant d’apercevoir, au loin, les maisons du village.

Je soupirai et remerciai le vent. Un vent de l’Ouest. Un vent de chez moi. M’avait-il reconnu qu’il me tendit ainsi ses ailes secourables ?

Je me sentis soudain fier d’être resté dans l’âme l’enfant des champs et des bois que j’étais jadis.

Et c’est alors que je sentis soudain dans ma poche le smartphone que j’emmène toujours avec moi, pour avoir la distance parcourue, inscrite par endomondo.

Punaise, je l’avais oublié, celui-là ! Et ça marche avec le GPS, cette application ! Et un GPS, que je sache, ça sert d‘abord à ne pas se perdre !

Je ris, soulagé !

Allons, je n’étais pas encore complètement englouti par la connerie contemporaine.

Atteint, certes, mais un gars qui a le réflexe de regarder le vent plutôt que son GPS, n'est pas complètement irrécupérable.

10:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

25.12.2017

Un conte de noël inédit...

Bref… Le vent soufflait. Ben oui, un vent qui ne souffle pas, que peut-il bien faire d’autre ? Quand un vent ne souffle pas, c’est qu’il n’y a pas de vent et personne n’en parle.

Zut alors ! La peste soit des redondances qui n’en paraissent plus !

Le vent cinglait le visage de l’homme qui allait par des chemins et des bois qu’engloutissait la neige épaisse. Voilà qui est nettement mieux. Le vent cinglait. Pas courant, ça, hein, un vent qui cingle un visage ?

Le susdit visage en était tout violacé et une épaisse sécrétion, jaunâtre, peu ragoûtante, pendait du nez, assez aquilin au demeurant.

Ça, ça s’appelle du réalisme - voire de la coquetterie littéraire - pour dire que l’homme qui allait lentement par les chemins et les bois était tout simplement enrhumé.

Parfois, il trébuchait, cet homme, car il n’était pas très en forme mais en haillons. (Sorte de zeugma à peine réussi.)

Fatigué et pauvre, donc, ce qui, dans un conte de noël comme partout ailleurs, va souvent de pair. Les riches, z'eux, sont rarement fatigués. Quand ils baillent, c’est souvent après avoir trop bouffé et qu’ils ont du mal à digérer, parce que, riches ou pas, ils ont un estomac humain qui n’en peut mais.

Je m’éloigne un peu, oui, j’ai vu…

La neige tombait drue. Le pauvre homme fatigué et enrhumé rejoignait sa chaumière, située à la lisière de la forêt. Il s'en revenait de l’épicerie du village voisin où il avait tenté de négocier un crédit pour s’acheter un hareng saur pour son réveillon et le crédit lui avait été refusé parce qu’il avait déjà une ardoise… La tuile, quoi !

Intéressant, non ?

Mais l’homme tout à coup crut entendre au-dessus de lui comme un doux froufrou printanier, comme un bruit d’ailes soyeuses à travers les branchages gelés et il leva les yeux pour voir. Ce faisant, il buta malencontreusement sur une pierre enneigée, et, badaboum ! il chut de tout son long et de tout son poids au milieu du sentier, la tête dans la poudreuse.

Le nez enrhumé prit un sale coup, du coup…

Alors, le bruit d’ailes soyeuses se fit plus perceptible encore, plus proche et une main pas très douce; velue même, se posa sur l'épaule de l’homme à terre, lequel tenta de voir qui venait ainsi à son secours mais ne put relever sa tête. Il ronchonna et, la bouche pleine de neige, demanda :

- Qui es-tu, Toi ?

- N’aie plus peur, pauvre homme… Je viens t’aider, répondit une grosse voix rocailleuse, discordante, à peine aimable pour tout vous dire.

- Mais qui es-tu, nom de dieu d’bon dieu d'merde ?!

- Doux langage à mon oreille ! Je suis l’Ange des chus.

10:18 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.12.2017

Matinale réification

Il est cinq heures à peine.

Je ne la vois pas, la nuit, les rideaux sont tirés.

Il y a des fleurs bleues sur ces rideaux.

Les grands poêles rallumés ronflent et les borborygmes du café gazouillent en cascades dans la cafetière.

Je suis au chaud dans mon réel, fait de tout cela, mais aussi d’angoisses, de peurs, d’incertitudes, d‘espoirs de lumière, de printemps et de bonheurs encore.

Et l’idée me prend, comme chaque matin, de consulter la météo de la journée sur mon téléphone.

En attendant que le café achève d’embaumer la pièce.

Cette idée fait partie de mes aurores. Elle participe de mon réel, sauf que là, ce matin, cette bourrique d'application météo, programmée sur le village voisin, Huszcza, autant dire dans ma cour, refuse de me renseigner.

Je tapote, je referme, je refais, je secoue, je m’énerve… Rien à faire. De guerre lasse, je finis par balancer l’ingrat smartphone un peu plus loin sur la table et, ce faisant, je réalise soudain qu’en soulevant un coin de rideau, je verrai mon vieux thermomètre, accroché au dehors.

Je saurai plus vitement le temps qu’il fait.

Effectivement : moins cinq ce matin.

L’application prend alors tout son sens, celui de toutes les applications du monde, qui est de réifier le monde par simple effet de substitution.

Et nous en sommes tous là, quel que soit le sujet de notre interrogation... Nous n'interrogeons plus la réalité, mais son reflet dans un objet marchand.

J’en ris, parce que là, c’est vraiment trop con ! C’est enfantin, même, et je pense à cette histoire de l’institutrice qui demandait à sa jeune classe si quelqu’un avait déjà vu un chevreuil galoper en vrai dans la forêt…

Un garçonnet enthousiaste avait alors levé très haut la main :

- Moi, madame, moi madame…

- Ah, bien ! Et où ça, Victor ?

- A la télé, madame…

Je suis donc ce Victor.

Mais j’ai passé, depuis longtemps déjà - depuis longtemps hélas -, l’âge de lever la main pour répondre à la question d’une institutrice.

Tout le drame est là.

13:58 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

15.12.2017

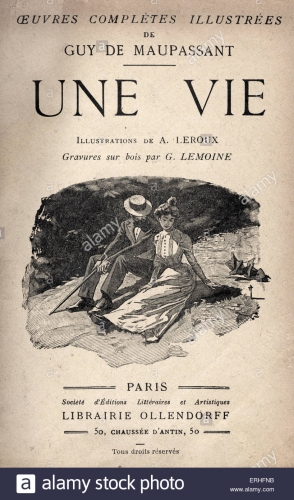

La littérature n'a pas horreur du vide

« Au trot inégal des deux bêtes, la calèche longeait les cours des fermes, faisait fuir à grands pas des poules noires effrayées qui plongeaient et disparaissaient dans les haies, était parfois suivie d’un chien-loup hurlant, qui regagnait ensuite sa maison, le poil hérissé, en se retournant encore pour aboyer vers la voiture…Un gars à sabots crottés, à longues jambes nonchalantes, qui allait, les mains au fond des poches, la blouse bleue gonflée par le vent dans le dos, se rangeait pour laisser passer l’équipage, et retirait gauchement sa casquette, laissant voir ses cheveux plats collés au crâne. »

« Au trot inégal des deux bêtes, la calèche longeait les cours des fermes, faisait fuir à grands pas des poules noires effrayées qui plongeaient et disparaissaient dans les haies, était parfois suivie d’un chien-loup hurlant, qui regagnait ensuite sa maison, le poil hérissé, en se retournant encore pour aboyer vers la voiture…Un gars à sabots crottés, à longues jambes nonchalantes, qui allait, les mains au fond des poches, la blouse bleue gonflée par le vent dans le dos, se rangeait pour laisser passer l’équipage, et retirait gauchement sa casquette, laissant voir ses cheveux plats collés au crâne. »

Ça arrive souvent comme ça : on est debout devant la bibliothèque, on prend un livre au hasard, on le feuillette par désœuvrement, on s’arrête sur un passage, on se souvient du tout, on s’assied alors, on revient à la première page et on lit pendant des heures.

On relit ce qu’on sait déjà mais avec l’œil d’un nouveau lecteur.

De ce livre publié en 1883, mais dont la rédaction commença six ans plus tôt, Flaubert se montra enthousiaste dès les premiers mots que lui en toucha son auteur. Il y avait en effet là matière à réaliser pleinement sa propre conception du roman : écrire sur rien.

Une vie, c’est le livre de la vacuité de tout, jalonnée d’événements qui ne débouchent sur rien. Servi par une écriture impeccable, il montre bien que tous les successeurs littéraires de Maupassant et de Flaubert n’ont rien inventé, sinon en reprenant à leur compte les exigences déjà formulées par les deux écrivains. « L'intrigue passe au second plan… »

Le Nouveau roman croyait avoir découvert les clefs de la révolution du genre ou du moins tentait de le faire croire.

Les post-Nouveau roman iront encore plus loin dans la niaiserie à bout de souffle : le roman est mort !

Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'après Thamus et le Grand Pan, Nietzsche et Dieu, les surréalistes et l'art, les situationnistes et le vieux monde, je me méfiais comme de la peste de tous ceux qui célèbrent les obsèques d'un mort sans en avoir vu le cadavre.

Dans Une vie, il ne se passe rien. Du moins ce qui s’y passe est tout à fait subsidiaire et ne fournit pas l’étoffe à une intrigue romanesque, stricto sensu. Tout y est néant surgi du néant et se dirigeant vers.

Et pour dire ce rien, point n'était nécessaire, comme le crurent bon les prétentieux d’une époque courant de la moitié du XXème siècle jusqu’à nos jours, de déstructurer le langage, de ne pas s’attarder sur les paysages ou de ne nommer ses personnages que par des initiales, en imitant pauvrement Kafka.

Toutes ces révolutions de chambrette en littérature n’ont, in fine, porter, et ne portent encore, que sur des formes, avec des phrases aussi tortueuses que les esprits, par impuissance à produire un nouveau contenu. Un nouveau sens.

Dans le rien tellement moderne de Maupassant, il y a l’odeur de la Normandie, la farouche étreinte de la Manche sur les terres, les vapeurs des brouillards, les gels de décembre, les semences et la sensualité des printemps, l’éclat d’un feu de bois, les côtes affaiblies d'un vieux chien de ferme. Dans ce décor rendu palpable par la magie d’une plume au zénith, le reste n’est que drame antique de la vacance universelle des êtres et des choses.

Par rapport aux Soirées de Médan, recueil collectif qu'écrasa devant la postérité la supériorité de "Boule de Suif," Maupassant avait déjà fait une révolution, sur les pas de l’art Flaubertien.

Que de temps perdu alors dans l'appauvrissement, pendant plus d’un siècle et jusqu’à l’heure qu’il est, à vouloir rénover la couverture du roman ou en essayant désespérément d'en creuser la tombe !

Que de poudre lancée aux yeux, aussi, à vouloir faire de la modernité avec du rien, avec ce qui avait déjà été énoncé en tant que rien et que des classiques comme Maupassant, plus modernes que tous ceux qui leur succéderont, avaient mis au jour sans l’écran de fumée des théories toujours pompeuses de la rénovation de l'art.

12:32 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.12.2017

La conjuration du sablier

La plaine qui n’ondulait jamais était humide et la forêt, tout au bout, mettait brutalement fin à son destin de plaine.

La plaine qui n’ondulait jamais était humide et la forêt, tout au bout, mettait brutalement fin à son destin de plaine.

Elle dessinait un mur de pins sombres où bataillait du vent, et c’était vers ce mur que je marchais, cependant que le soleil tout pâle glissait sur des plaques de neige éparse. Derrière moi, il n’y avait rien. Que du souffle invisible sur le silence de mon histoire.

J’ai levé les yeux au ciel. Parce que j’y cherchais un oiseau, un voyage qui pût me rassurer sur le mien, me chuchoter : tu n’es pas si seul dans la désespérance, pas si perdu dans tes errances, regarde la blessure fatiguée de mes ailes, regarde l’immensité des nuages à l’assaut desquels me porte cette blessure, regarde le sang injecté dans mon œil par les vents assassins, vois l’impossibilité de mes chimères ataviques et vois la mort au bout sans qu’aucun vide, nulle part, ne s’inscrive sur la face du monde.

Mort anonyme.

Sépulture introuvable.

Néant dérisoire.

Mais le ciel était muet. Pas même un nuage en forme d‘allégorie, de ces nuages qu’on lit, comme des monstres ou comme des jouets, quand on a refermé tous ses livres.

Je marchais vers la forêt parce que j’y avais cru voir la silhouette chancelante d’un homme. On ne voit pas beaucoup d’hommes par ici. On ne voit que la plaine et sa toile de fond, le rideau des sombres pins.

Que viendraient faire ici les hommes ? Depuis longtemps mon pacte avec eux avait été rompu. A tel point que même là, sous le vent, sur la neige éparse et sous le ciel immaculé, la forêt semblait reculer devant moi, comme si elle refusait que je la rejoigne, comme si sous mes pas s’allongeait la plaine et comme si l’intrus échoué là bas, à la lisière, s’obstinait à repousser l’échéance d’une rencontre.

C’est alors que j’ai vu l’oiseau. Non. J’ai d’abord vu son ombre qui se déployait sur le sol. Après seulement, j’ai reconnu un corbeau. Un vrai corbeau. Pas une de ces corneilles ou autres freux qui habitaient là-bas, autrefois, sur les marais et les labours paisibles où couraient des brises océanes. Un grand corbeau. Un lointain consanguin des nettoyeurs d’Austerlitz.

Tellement noir qu’il m’en a semblé bleu.

Il a plongé sur la lisière et je me suis arrêté tout net. C’était un signe. Je devais m’arrêter là. Il y avait de la mort blottie sous l’envergure puissante de ses ailes.

La forêt est venue jusqu’à moi. Un nuage est passé et le soleil s’est tu, vaincu par la pénombre.

L’oiseau picorait avec force délectation les yeux de l’homme sur le sol étendu. Le mort n’était pas mort et se prêtait au jeu. Il embrassait le bec et caressait la plume à chaque lambeau de chair arraché à sa vie.

Quelqu’un a frappé. J’ai cru. C’était le vent qui secouait violemment les volets.

En sursaut, j’ai regardé par la fenêtre. La lune dormait encore entre deux branches livides.

Je me suis levé. J’ai allumé la dernière cigarette de mon histoire et je me suis mis à écrire.

Je n’ai depuis lors jamais cessé de tenter de remonter le temps.

Pour faire reculer la forêt.

14:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

07.12.2017

Le Cul

Au sud du département des Deux-Sèvres se déroule la forêt de Chizé, peuplée de hêtres et de charmes. Puis, après un intervalle fait de petites plaines légèrement ondulantes, commence celle d’Aulnay, plus sombre, plutôt en chênes celle-ci et déjà sur le département de la Charente- Maritime.

Au sud du département des Deux-Sèvres se déroule la forêt de Chizé, peuplée de hêtres et de charmes. Puis, après un intervalle fait de petites plaines légèrement ondulantes, commence celle d’Aulnay, plus sombre, plutôt en chênes celle-ci et déjà sur le département de la Charente- Maritime.

Abandonnés en pâture aux paysages, ce sont là deux lambeaux déchiquetés de ce que fut jadis, très loin jadis, la grande sylve d‘Argenson, courant du pays angoumois jusqu’aux portes de la Rochelle…

Entre ces deux beaux massifs s’éparpillent bien évidemment de petits villages, dont un érigé sur une proéminence.

Le pâle horizon du ciel s’y élargit très loin, plus loin que Melle, mais à part ça, on n’en dirait strictement rien, de ce modeste hameau, on passerait même au pied de sa colline sans le voir, s’il n’était tout simplement remarquable d’homonymie.

On ne peut guère en effet, même en filant très vite, faire fi de ce nom exposé comme une galéjade, Le Cul.

Je vais au Cul, ai-je entendu dire un de ses habitants qui, ébéniste de son état et renversant le mot cul par-dessus tête, se faisait lui-même appeler Luc. Je suppose que les métaphores, les métonymies et autres syllepses ont alimenté et alimentent encore les allusions plaisamment égrillardes.

Il y a le feu au Cul ! Il y a le feu au Cul ! Impossible, si l’on veut rester décent et être pris au sérieux quand Le Cul brûle, de faire de ce l une lettre muette. D’autant qu’à quelques kilomètres de là – je n’invente rien - un autre hameau se fait gentiment appeler, en référence au dieu soleil peut-être, Ré.

Ré lès cul. Ré près du cul. Il y a là matière à nourrir toute sorte d’imaginaires grivois.

Pourtant Le Cul, nous explique un habitant, ne se prêterait guère à ses rapprochements intempestifs de bas étage, puisque c’est justement de sa hauteur qu’il tiendrait son nom.

La colline sur laquelle il a planté ses quelques maisons à tout vent est en effet le point le plus élevé de la contrée. Le Cul, le point culminant. De quoi faire taire tous les commentaires irrévérencieux même si, tenant à tout prix à se faire l’avocat d’une lecture croustillante, on est en droit de se demander pourquoi le mot aurait été coupé justement là, en son beau milieu de culmen, désignant le sommet.

Personne ne nous le dira... Alors nous accepterons la savante interprétation toponymique mais, pour pouffer sans vexer l’autochtone, nous nous retournerons et ferons mine d'admirer la lointaine ligne d’horizon, moutonnée de blancs nuages

Car nous sommes, il va sans dire, des visiteurs bien élevés.

12:02 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

04.12.2017

Le chien

Comme je rentrais à la maison, il est soudain apparu dans le faisceau lumineux des phares et je l’ai tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.

Comme je rentrais à la maison, il est soudain apparu dans le faisceau lumineux des phares et je l’ai tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.

Ses yeux aussi avaient quelque chose de bon enfant et de bienveillant...

Il semblait nous attendre.

L’ordure qui l’avait abandonné, le jetant telle une poubelle du coffre de sa voiture, avait dû le faire là, devant mon portail. Alors sans doute s’était-il imaginé que c’était ici qu’il devait désormais habiter ; peut-être même avait-il monté la garde toute la journée.

Il s’est poussé un peu, il a disparu un moment dans le noir, je suis rentré et je l’ai quasiment oublié.

Comme chaque soir cependant, sombres soirs où la nuit descend du ciel dès quinze heures, je suis allé fermer la porte des gélines.

Stupeur ! Sur quatre, il n’en restait plus qu’une !

J’ai accusé le renard de la forêt toute proche et j’ai accusé l’autour des palombes.

Mais tout de même, trois d’un coup ! Un renard vraiment habile et féroce ou un autour grand virtuose de l’attaque en piqué, alors !

Le chien, nom de dieu ! Le vagabond !

Un amas de plumes blanches découvert le lendemain dans les halliers, le témoignage effarouché de deux voisins chez lesquels il avait d’abord tenté d’assouvir sa faim, m’en ont persuadé.

Un tueur…

Il est depuis invisible.

Le jour, il doit être tapi au chaud dans la paille de quelque grange, mais dès que tombe le crépuscule, il arpente le village, il renifle la nuit. Après son crime, il se sait désormais paria et il a appris à fuir les humains.

Alors, pour courir sa pitance, il attend qu’ils se soient retirés. Nous l’avons même entendu poursuivre un animal dans les ténèbres, de l’autre côté de la clôture.

Un chasseur… que j’avais tout de suite trouvé sympathique, superbe même, avec ses longues oreilles jaune et noir qui tressautaient au rythme de son petit trot.

Reste que mon poulailler est vide, qu'il le restera jusqu'au printemps et que tout mon courroux va au salaud qui l’a jeté ici, mon bouffeur de poules.

Un bouffeur de poules assez indélicat, du reste : je n’en avais que quatre, les voisins en ont une trentaine chacun. Au moins.

Peut-être l’animal a-t-il considéré qu’avec une basse-cour pareille, le propriétaire des lieux devait simplement s’amuser à avoir des poules et que le crime serait dès lors moins préjudiciable que chez les gens sérieux.

De toute façon, la faim justifie les moyens et, là comme ailleurs, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.

11:44 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Tags : littérature, écriture | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET