31.08.2010

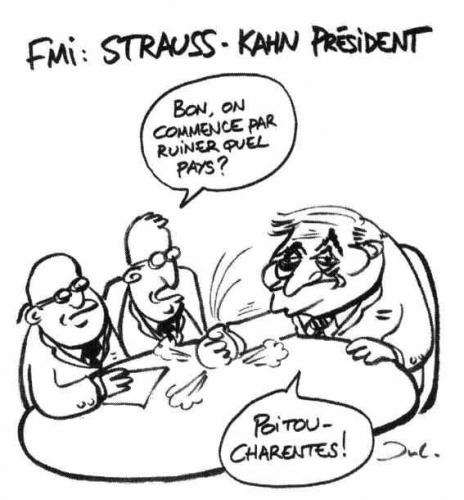

Université d'été de La Rochelle : Les socialistes enfin unis !

11:43 Publié dans Critique et contestation | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, littérature, parti socialiste | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

30.08.2010

Les béotiens et le casse-croute

Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.

Vers le début des années 1980, en plein retour de l'ennui, mon frère et moi en étions encore au romantisme du non-travail, ce foutu travail, source de toutes les aliénations et de toutes les misères du monde et dont je ne cessais de claironner aux quatre vents qu’il avait la même étymologie que le mot torture.

Nous badions donc d’aise et de révolte devant la basse turpitude du monde où les maitres et les esclaves semblaient avoir résolu en une sereine et veule synthèse en forme de modus vivendi, le dilemme de la fameuse dialectique.

Nous, nous ne mangions pas de cette synthèse-là ! Alors nous cherchions forcément - avec d’autres Apaches de notre acabit bercés dans l’illusion des lendemains chanteurs et nourris aux saintes liqueurs de Bakounine et autres Debord/Vaneigem - les moyens de vivre notre marginalité sans forcément marcher pieds nus et crever de faim.

De soif surtout.

Pas toujours facile d’être cohérent dans ces cas-là ! Et si l’un d’entre nous venait à craquer et enfilait le bleu de travail de la honte et de la collaboration sociale, nous ne lui jetions certes pas la pierre, mais l’accompagnions de notre amicale compassion, lui fixant le regard sur le bout du tunnel, six ou trois mois, et hop, un an de chômage à rêvasser sous les étoiles.

Notre seule crainte était qu’il y prît goût, à ce fichu bleu de travail !

Mais il y avait aussi des prises de risques...La beauté du monde se fait parfois payer très cher pour ceux qui veulent la contempler gratuitement.

Alors quand un des Apaches avait été confronté, dans sa quête révolutionnaire de la pitance, aux oppositions musclées de la maison Poulaga et se retrouvait pour quelque temps hébergé, nourri et blanchi au frais de l’état honni, il était évidemment assuré de notre soutien moral, de nos visites quand c’était possible, de notre courrier régulier dans tous les cas et, bien sûr, retrouvait la tribu au grand complet pour lui remettre le pied à l’étrier des réjouissances , sitôt sa faute expiée.

Ça me fait sourire aujourd’hui…C’étaient là des amis. Certains, deux pour tout dire, le sont encore. Les autres sont partis loin fonder leur Rome ou alors, partis tout court, là d'où l'on ne revient plus.

Des amis de l’erreur ?

Au regard de ce champ en putréfaction qu’est devenu le monde, avec toute une volée d’escrocs, de bandits, de voleurs et d'usurpateurs aux commandes, étions-nous en retard ou en avance ?

La seule chose dont je suis certain c'est que nous n’étions pas à l’heure.

Dans ce contexte-là, survint un jour une anecdote.

M’installant en Charente-Maritime, dans une maison qui avait jadis tenu lieu d'épicerie, de restaurant et de café du village, un de mes premiers boulots fut d’aller explorer le grenier.

Il y avait là, comme dans tous les greniers du monde, un inextricable fatras : de vieux vélos, de vieux journaux, des caisses, une vieille pendule, des bidons, des chapeaux, des costumes, des balais et, comme c’était le grenier d'un ancien lieu public, de vieux drapeaux tricolores, souillés et déchirés, qui avaient dû autrefois pavoiser pour des fêtes de village et des 14 juillet en liesse.

Et puis, dans tout ce capharnaüm insignifiant, une toile…Un grand paysage vert et jaune, un paysage de plaine avec du vent sans doute car il n’y avait là aucune verticale digne de ce nom.

C’était peint avec furie et le tout était prisonnier d’un gros cadre, énorme, torsadé, lourd comme de la pierre.

Mon frère était présent…Nous débarrassâmes l’œuvre de ses poussières et de ses toiles (d’araignée). C’était moche comme le cul des chiens. C'était pas beau du tout. C'était même affreux.

Mais mon esprit se mit néanmoins à battre la campagne…Je me souvenais vaguement d’une vieille histoire d’une mémé qui s’était servie d’un Van Gogh inconnu, une ébauche, pour obstruer un passage dans son poulailler. Une fortune colossale quelle avait avec ses poules, la mémé !

Je savais aussi que, des fois, il était arrivé qu'un artiste crève-la-faim de son vivant mais dont la postérité a jugé qu’il avait du génie, et surtout un prix, ait parsemé ses velléités de-ci, de-là, au hasard de sa misère et de ses errances.

Et pourquoi pas dans le grenier d’un ancien restaurant, bistro épicerie de Charente-Maritime, hein ?

Je vous le demande bien.

Mon frère doutait fortement. Il ricanait et moquait mes fantaisies. Nous n’étions guère habitués à voir quand même la chance venir nous sourire comme ça ! Les alouettes qui nous tombaient dans le bec étaient rarement rôties.

Nous examinâmes néanmoins le tableau à la loupe…La signature…Très important, la signature...Nous étions arrivés à identifier un vague gribouillis…Peut-être que c’était un chef-d’œuvre, après tout, et qu’avec ce chef-d’œuvre, tout le problème social de notre existence hasardeuse était résolu….Nous n’y connaissions vraiment rien …

Mais ça pouvait quand même être un chef- d’œuvre : C’était assez moche pour ça.

Je crois même qu'un troisième larron, appelé à la rescousse, hasarda que ces machins-là, plus que c’était laid et plus que c’était cher. Un qui n'aimait pas les critiques d'art, sans doute.

Cet avis lapidaire nous décida. On se cotisa, on fouilla dans l’annuaire et on prit rendez-vous à La Rochelle avec un gars expert en tableaux et œuvres d’art.

Le gars en question nous fit poliment asseoir quelques jours plus tard dans une sombre boutique. Il s’installa derrière un grand bureau sur lequel il avait posé notre fortune putative et il se pencha dessus avec sa lorgnette.

Très sérieusement.

Nous retenions notre souffle. On aurait entendu dans cet obscur atelier voler une mouche. Car si un expert, un vrai, un objectif, un savant en la matière, prenait la peine de se pencher comme ça sur notre affaire, c’est qu’on avait décroché le pompon, pardi !

On se donnait de petits coups de coude complices et de satisfaction et on était béat.

Mais tout à coup mon frère me donna des coups de coude plus rapides et plus petits encore, comme pour m’alerter de quelque chose . Je me tournai vers lui et il me fit signe de bien regarder ce que faisait ce couillon d’expert.

Ce que je fis… Et je vis que le gars promenait sa lorgnette dans tous les coins du cadre, sur la boiserie, partout, sauf sur la toile.

Je me suis d’abord dit que c’était peut-être comme ça qu’on faisait... Qu'il fallait tout voir, qu'il fallait être très minutieux , que ça prouvait l'honnêteté du prix qui allait sortir de tout ça, jusqu’à ce que le bonhomme nous demande la permission de déchirer la toile afin qu’il puisse mieux examiner l’intérieur de la boiserie.

Déchirer ? Comment ça déchirer la toile ? Qu'est-ce qu'il nous chante, cet oiseau-là ?

La méprise apparut alors au grand jour : Jamais l’homme de l’art n’avait pu imaginer un instant que nous étions ici pour la toile et non pour le cadre dont nous n’avions que faire…

C’était pourtant le seul objet qui avait un tout petit peu de valeur dans ce bourrier !

Quant au reste…

L'homme déchira doucement le tableau, sans violence ni méchanceté, comme quand on fait le ménage, et en jeta les débris derrière lui, dans une grande poubelle.

Il nous offrit vingt francs, que nous prîmes avidement, avec une facture même, avant de déguerpir, déconfits et plus colère que jamais.

12:01 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.08.2010

Des poissons, des cochons, des auges et des rivières

Il ne peut pas être malsain de s’interroger un peu sur ce que l'on fait et, l’examen à peu près terminé, d’en tirer, les moyens et l’envie aidant, quelques conséquences.

L’écriture est d’abord plaisir de ce cordon vital qui nous rattache au dessin du monde. J’entends par monde la combinaison vivante, contradictoire ou non, de celui qui nous est propre, surgi de nos archéologies respectives, et de celui dans lequel nous baignons objectivement, l’un n’étant quasiment rien sans l’autre, liés comme le poisson l’est à la rivière.

L’écriture, c’est d’abord affaire de solitude qui veut être confrontée au langage.

La raison sociale de cette écriture – au sens strict et non, bien évidemment, au sens d’un Siret d’entreprise – c’est donc d’ambitionner que soit distribué, offert, un autre plaisir, qui est celui de la lecture. Un partage humain.

Dire que l’un peut aller sans l’autre, dire par exemple qu’on peut prendre plaisir à écrire sans souci d’une quelconque audience, me paraît désormais comme une sorte de déviance romantique de l’échec de mauvaise foi. Plus simplement, comme le renard de la fable et ses raisins verts.

De même que n’écrire que pour l’audience, n’est pas écrire mais vendre pour payer son loyer. Du Marc Levy, par exemple ,ou, comme le signale Roland Thévenet, de la putasserie politique.

Ceci étant dit comme valant pour toutes les époques, même si un monument comme Stendhal faisait en 1835 le pari de n’être lu, compris et aimé qu’en 1935. Pari gagné et bien au-delà, mais je ne suis pas Stendhal, ni par la virtuosité, ni par le flegme des monuments.

Pour toutes les époques donc, sauf, peut-être, la nôtre qui a quand même ceci de bien particulier dans le domaine, d’avoir à affronter une révolution avec l’écriture et la lecture numériques d’une part, et l’inextricable foisonnement des productions d’autre part, traditionnelles ou numérisées.

Depuis cinq ou six ans, la profusion des blogs et sites sur la toile offre un panel ahurissant de choix de lecture. Et de plaisir d’écrire, j’espère.

Mille voix veulent être partagées, mille préoccupations du monde veulent être dites en même temps, mille poésies particulières veulent se faire entendre et il serait tout à fait incongru de parler ici d’une hiérarchie de la qualité, mon propos tenant du procès-verbal d’un comportement social et non du procès tout court.

Qu’on ne se cache donc pas, d’abord, la réalité, condition première à une interrogation sincère sur soi-même : Ecrire au numérique, tenir un blog ou un site, un atelier, c’est pousser son cri dans un brouhaha déjà assourdissant, même si certains crient plus fort que d’autres et qu’on entend mieux, dans cette cacophonie tonitruante, leur présence.

Vous est-il arrivé de somnoler dans une foule, dans un train bondé, un autobus, une fête qui s'éternise ou une salle d’attente ? Vous entendez alors le vacarme, comme déjà un peu loin, mais ça n’est pas un vacarme uniforme. C’est un bruit de fond permanent, sourd, obstiné, avec de temps en temps, des notes qui se distinguent mieux, des aspérités du bruit qui viennent jusqu’à vous et enregistrent une présence humaine, plus particulière que les autres.

Tel est le bruit des blogs, des sites et des livres sur internet. Etre entendu devient difficile et nul n’a le droit et le pouvoir, fort heureusement, de prendre son clavier par le fil connecteur et de le frapper sur l’écran pour réclamer un peu de silence et une minute d’attention, s’il vous plaît.

Même ambiance de foirail pour l’écriture couchée sur papier. Les rentrées littéraires - il faudrait commencer par cesser d’être trompeurs pédants et ridicules et par apprendre à dire désormais plus simplement l'ouvertutre de la foire d'empoigne - balancent sur les étalages plus de 7oo romans, outre des kyrielles d'analyses du monde politico -médiatique, plus fines les unes que les autres et et caetera. Des semi - remorques, des trains, des convois entiers de productions cérébrales et artistiques sont livrés chaque année à la voracité désordonnée des lecteurs, comme à la voracité des marchés sont livrées chaque année dans des silos les tonnes de céréales moissonnées dans l'été.

On assiste donc, et je ne dis là rien de nouveau mais j’ai besoin de le dire, à une débauche presque répugnante d’expression écrite dans une époque où les gens, ces niais, ces béotiens, ces abrutis, sont, nous rabâche-t-on, censés de moins en moins lire.

Hiatus qui, si ça n’est déjà fait, risque fort de tordre le cou à ce qu’on appelle la littérature, mais là encore, le mot est tellement flou, intime, subjectif, blanc chez Paul et noir chez Pierre, que je ne sais même pas s’il signifie encore quelque chose de palpable pour l’esprit.

Hiatus parce si vous mélangez dans une auge, des carottes, de belles feuilles d’ormeau, de la bonne farine de blé, des patates bouillies, de la lessive, de l’acide sulfurique, du plâtre, du ciment, de l’argile, du carton, de deux choses l’une : ou le goret, sagement, va cesser de manger, trop dangereux et trop dur de trier le bon grain de l’ivraie, ou alors il va tout avaler et en crever à coup sûr.

Mais laissons là le cochon, ça a toujours mauvaise réputation, un cochon, présenté sous sa forme initiale, autre que charcuterie, et revenons-en à mon poisson et à sa rivière, à la complicité nécessaire établie entre le plaisir d’écrire et celui d’être lu.

Assis sous les aulnes sereins, pêchez donc un poisson et, l’ayant décroché du cruel hameçon, mettez-le sur l’herbe fraîche de la berge. Voyez comme il ouvre la gueule et voyez ses ridicules soubresauts ! Le changement de monde lui est insupportable et ces soubresauts sont l’effet de mouvements qu’il impulse à son corps et qui, normalement, s’il était dans la rivière, créerait un déplacement.

Prenez un écrivain - pêchez-le si vous voulez - changez-le de monde, privez-le de celui des lecteurs, et il fera les mêmes mouvements désespérés que le poisson. Ses grotesques soubresauts ne le feront pas évoluer d’un pas.

D’une nageoire, oui, si l’on veut. Et s'il ne veut pas en crever, autant alors qu’il abandonne sa condition d’écrivain et que, trop longtemps échoué sur la berge, il se fasse tout, sauf poisson.

Il existe plein d'autres agréables conditions.

Devant cette désacralisation du langage littéraire par l'abondance, la surenchère et l'amoncellement, tel est bien le dilemme auquel sont confrontés, qu’ils le sachent ou pas, qu’ils l’admettent ou non, qu’ils le disent ou pas, qu'ils soient muscadins du sérail ou non, tous les gens qui participent du brouhaha des blogs, dont je suis, comme tous ceux, et ce sont parfois les mêmes, qui se retrouvent sur les palettes discount de l’ouverture de la foire d'empoigne.

En juillet-août, la fréquentation de « l’Exil des mots » est devenue presque risible. Pas mille visiteurs uniques par mois. Une chute que je n’attribue pas forcément aux plaisirs de la plage ou de la randonnée montagnarde.

Une chute que j’attribue à la concurrence de plus en plus multiple, comme à mon incapacité à renouveler ce blog, dans sa forme et dans son contenu. Mon incapacité, donc, à élever un peu la voix par-dessus le vacarme.

Il me faudra donc revoir tout ça, m’investir plus, travailler mes cordes vocales, ou me taire.

« Géographiques », paru en mars à l’enseigne du Temps qu’il fait, serait, si j’en crois une communication de l’éditeur, un « bouillon ». 400 exemplaires vendus en juin…

Il y a donc, si je ne veux pas me croire, par amour propre ou simple vanité, la lessive, l’acide sulfurique, le plâtre, le ciment ou l’argile, de l’auge évoquée tout à l’heure, une certaine désespérance à écrire.

Et aussi cette trop évidente non-passerelle entre le numérique et le papier, aucun, en ce qui me concerne, ne se nourrissant de l’autre. Mais il faut dire que la prétendue solidarité internet, son amical partenariat, exception faite pour trois ou quatre amis de franche proximité, a brillé par son silence.

Parce que le vacarme - et je ne parle pas là que pour ma petite personne - ça génère aussi beaucoup de silence.

Dans le domaine du livre papier donc, comme je n’ai jamais éprouvé trop de plaisir à soliloquer, il me faudra conjuguer mon plaisir d’écrire d’une autre manière ou me faire mégalomane : Faire le pari d’être lu vers 2110.

Charmante perspective, ma foi. Mais qui me dit qu’en 2110, l’auge aura été assainie et que le brouhaha se sera fait audible ?

Rien n'est moins certain. Trop de retours en arrière et de bonds en avant à faire.

En attendant 2110, je vais quand même me rendre, peinard, bientôt en Deux-Sèvres, vers ses marais et ses campagnes indolentes, pour voir Zozo vivant dans un spectacle qui, je l'espère, le sera tout autant.

Illustration de Martine Sonnet : Librairie du faubourg Montparnasse, Géographiques en vitrine.

13:17 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.08.2010

Titres

Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.

Je n’ai jamais su trouver le moindre titre qui vaille pour un de mes livres. Sauf un.

Vous me direz que l’important est de trouver, préalablement, la matière première. Le titre, c’est l’affiche, l’emballage, l’état civil…Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse !

Pourtant un titre, c'est primordial. C'est avec lui que le livre voyagera ou ne voyagera pas. C'est comme ça qu'il se présentera devant ses juges, qu'il sera dit s'il n'est pas tu, qu'il sera répertorié dans une bibliothèque et etc..

Il arrive même que le titre efface le nom de l'auteur...C'est dire.

Pour Brassens, poète érudit, mon titre était : "Les Mots du Cygne". Je trouvais que c’était bien, moi, ce titre…Un peu pompeux…Référence au Cygne de Cambrai, quoique Brassens n’ait pas grand-chose à voir avec Fénelon, mais bon…

Et à propos de Bon, justement, François Bon, j’avais proposé, pour chez Bonclou et autres toponymes, "Mots hameaux"..Mot à mot…Bof…

Oui, il y a toujours des mots dans mes titres…François a choisi plus sobre. Avec bonheur.

Ah, pour Polska B dzisiaj, là j’avais rusé…Un titre en polonais. Vlan ! Accepté…

Quant à Zozo, le titre du manuscrit était on ne peut plus elliptique : "Zozo".

Ça n’a pas été…Georges Monti a choisi de qualifier Zozo comme on sait. Pas mal finalement.

Passons à Géographiques…Là, j’avais fait fort…Quand j’écrivais le manuscrit, le tapuscrit diront certains, le fichier s’appelait "Climats"…J’ai longtemps gardé ce titre, puis, après le point final, j’ai choisi "Géographies"…Je brûlais, là…Je brûlais…Je brûlais tant que je me suis éloigné et ai intitulé mon manuscrit « Couleurs du monde »…Un peu lourd, ça...

J'ai bien pensé à "Terre des hommes", mais c'était déjà pris. Et avec quel brio !

Je suis donc revenu à mes premières amours et j’ai envoyé le manuscrit sous le titre « Climats »…

Georges a tranché : Ce sera Géographiques, avec le genre Divagations, référence, flatteuse pour ma pomme, à Mallarmé.

Si je vous dis tout ça, c’est parce que je lis, sous la plume de Michel Crouzet, préfacier de Lucien Leuwen :

« Stendhal n’a pas eu à régler le problème du titre* de son roman, ou plutôt des sept titres envisagés et dont il faut dire un mot. Si la tradition a retenu le nom commode et banal de Lucien Leuwen, que Stendhal a lui-même employé, si bien que le meilleur titre serait sans doute le premier qu’il ait envisagé pour le manuscrit de Madame Gaulthier, Lucien Leuwen, ou l’élève chassé de l’Ecole Polytechnique, les autres titres, successifs et souvent contemporains (1) et associés, sont révélateurs de la complexité de l’œuvre, de la multiplicité de ses sens, et significatifs de la difficulté de Stendhal à la maîtriser, à en proposer une désignation unificatrice…. »

Complexité de l’œuvre et multiplicité des sens ? Rien de tel chez moi... Trop petit.

En revanche, difficulté à proposer une désignation unificatrice, certainement.

Toute proportion gardée.

* Lucien Leuwen est un manuscrit inachevé (Note de l’Exil des mots )

1 - Le 25 novembre 1835, dans sa lettre à l’éditeur possible, Levasseur, il propose au choix Le Chasseur vert ou Les Bois de Prémol (Note du préfacier)

12:50 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET