30.07.2012

Les métives

Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.

Les toutes premières faiblesses du soleil, sitôt après le quinze août, annonçaient l’heure des métives.

Un mois durant, les paysans allaient de villages en villages et de fermes en fermes, s’échangeant leurs journées pour battre les gerbes de céréales entassées dans les cours en de grosses meules rondes et pointues, qu’on eût dit des habitations conçues par les hommes lointains du néolithique.

La grosse machine à battre, avec ses enchevêtrements de courroies de cuir et de poulies, ses roues ferraillant sur la pierre, arrivait par les chemins, tirée par un vieux tracteur.

Nous l’entendions. Nous l’avions longtemps guettée. Elle était annoncée depuis quelques jours, mais elle avait pris du retard chez un tel, la moisson étant plus abondante que prévue, ou elle avait été contrainte, après un terrible orage chez un autre, d’attendre que le soleil vînt sécher les gerbes.

Le plus souvent, presque tous les ans, elle était tombée en panne chez tel autre et on ne trouvait pas de pièces de rechange. Le forgeron s’évertuait à en bricoler une.

L’arrivée de cette machine tenait lieu de cérémonie. C’était un spectacle et la promesse d’une grande fête. De tous les hameaux alentour arrivaient des paysans, celui-ci sur son vélo, celui-là à pied, ce dernier, plus prospère et souvent plus bedonnant, sur un vélomoteur bleu. Toute une journée, parfois deux ou trois, le grain montait dans les greniers, par des échelles branlantes, dans de lourds sacs de jute portés par les épaules d’hommes sanguins. Il y avait là de l’orge piquante pour vendre, du blé dur pour le pain et de l’avoine pour les chevaux et la basse-cour.

La paille bottelée s’entassait en une barge impeccablement rectangulaire, la balle et la poussière volaient dans l’air, harcelant les yeux, obstruant les narines et maculant le torse en sueur des batteurs qui, tous, avaient noué autour de leur cou leur grand mouchoir à carreaux, comme des cow-boys.

Les repas étaient de véritables banquets d’empereurs décadents. On hurlait, on s’interpellait, on commentait, on jurait et on se soûlait sans retenue. Coqs, poulets, canards, oies, dindes, pintades avaient été saignés, quand un veau ou un goret n’avait pas été sacrifié. Des barriques avaient été mises en perce.

C’est d’ailleurs au jus de ces tonneaux que le propriétaire gagnait pour des années et par toute la campagne à des kilomètres à la ronde, son label de bonne maison, de bon gars ou au contraire sa réputation de gars de rin, de fesse-mathieu et de sale boutiquier, selon que la barrique percée était suave ou aigre.

Certains étaient même publiquement accusés de garder par-devers eux le bon vin, doux et parfumé, et de servir aux battages leur plus mauvaise barrique, de la piquette peutée qui brûlait les estomacs et mettait les boyaux en déroute.

J’étais chargé d’étancher la soif de tous ces farouches batteurs en distribuant les bouteilles de cidre et de vin frais. Je n’y fournissais pas et je courais du cellier au paillé, du paillé au grenier et du grenier au cellier. Dans le vacarme assourdissant des courroies, des pistons, des poulies et des chaînes de l’énorme machine, on me conspuait gentiment, on m’appelait bêtement, on feignait de se plaindre de ma lenteur. Tout le monde avait toujours soif et le tonneau du cellier se vidait, inexorablement, dans le gosier de ces Danaïdes poilus et brailleurs.

Une journée avant la moisson, ma mère avait été demandée pour aider les femmes au fourneau, plumer et vider la volaille, éplucher les pommes de terre et les navets.

Quand sonnait l’heure de la bombance, c’est elle qui servait les plats, adroite, rapide, sautillante et souriante, un bon mot pour chacun, et à la fin, quand la gnôle inondait les cafés brûlants et finissait de détervirer les ciboulots, elle était invitée par toute cette horde de barbares aboyeurs à monter sur les tables et à chanter.

Alors elle chantait, elle chantait à perdre haleine, elle chantait à tue-tête. Elle chantait des temps qui me semblaient ne devoir jamais finir.

Les répertoires de Tino Rosi, de Luis Mariano, de Dario Moreno et de Piaf devaient à n’en pas douter tous passer ces soirs-là par sa glotte. On en redemandait, on tapait des mains et on reprenait en chœur. Elle le tenait, son cabaret ! Elle ne le lâchait plus.

Depuis longtemps cependant la nuit et la fraîcheur étaient tombées et la voie lactée s’arc-boutait dans le ciel des derniers jours d’août.

Alors je m’endormais sur une botte de paille, dans l’ombre de la grange, légèrement à l’écart du banquet, le cœur et l’esprit partagés entre la honte et la fierté.

Et puis c’était la fin. Chacun rentrait chez soi après un grand mois de travail communautaire, de vagabondage de fermes en fermes et de bombance. Chacun s’en retournait à la solitude de ses champs, retrouvait sa tempérance, brossait et ferrait ses chevaux, vaquait à ses occupations ordinaires et recommençait à éventrer la terre en de longs sillons, où seraient déposés les grains prometteurs de nouvelles métives.

Le soleil de plus en plus couleur de miel baissait de plus en plus vite sur la plaine en labours. L’automne dispersait lentement ses lumières obliques et égayait l’herbe des fossés des premières perles de rosée. Les ombres s’allongeaient, les martinets ne criaient plus et les hirondelles ne rasaient plus le sol, ni même ne tournoyaient dans l’air bleu.

Ma mère s’évertuait à rapiécer des pantalons, faisait l’inspection des boutons de chemise, tricotait des pulls ou faisait ressemeler des chaussures.

Le temps de regagner les bancs de l’instruction publique était proche.

08:55 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

27.07.2012

Gaston Couté, frère lointain

Je me souviens des grands céréaliers lacérant mes paysages, rayant du cadastre mes chemins de traverse et mes venelles, comblant les fossés, aplatissant les talus où fleurissaient des boutons d’or et arrachant les buissons.

Je me souviens des marais colonisés par l’infect maïs…

Je me souviens des souvenirs détruits. Des pas de l'enfance chassés de la mémoire.

Et j’écoute Couté, cet homme généreux, ce poète de la Beauce, ce libertaire enchanté et qui n’avait pas besoin de gueuler qu’il l'était, libertaire.

Il lui suffisait de laisser couler les larmes de son cœur.

Respect. Toujours. Respect et émotion.

Les Mangeux de Terre

J’passe tous les ans quasiment

Dans les mêmes parages

Et tous les ans, j'trouve du changement

De d'ssus mon passage

A tous les coups, c'est pas l'même chien

Qui gueule à mes chausses

Et puis voyons, si j’me souviens,

Voyons dans c'coin d'Beauce.

Y avait dans l'temps un beau grand chemin

Chemineau, chemineau, chemine !

A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main

Par où donc que j'cheminerai d'main ?

En Beauce, vous les connaissez pas,

Pour que rien n'se perde,

Mangeraient on n'sait quoi ces gars-là,

I mangeraient d'la merde !

Le chemin, c'était, à leur jugé

D'la bonne terre perdue

A chaque labour y l'ont mangé

D'un sillon d'charrue

Z'ont grossi leurs arpents goulus

D'un peu d'glèbe toute neuve

Mais l'pauvre chemin en est d'venu

Mince comme une couleuvre

Et moi qu'avais qu'lui sous les cieux

Pour poser guibolle !

L'chemin à tout l'monde, nom de dieu !

C'est mon bien qu'on m'vole !

Z'ont semé du blé sur le terrain

Qu'i r'tirent à ma route

Mais si j'leur demande un bout d'pain,

I m'envoient faire foute !

Et c'est p't-êt' ben pour ça que j'vois,

A mesure que l'blé monte,

Les épis baisser l'nez d'vant moi

Comme s'ils avaient honte !

Ô mon beau p'tit chemin gris et blanc

Su' l'dos d'qui que j'passe !

J'veux plus qu'on t'serre comme ça les flancs,

Car moué, j'veux d' l'espace !

Ous’que mes allumettes elles sont ?

Dans l'fond d'ma panetière

Et j'f'rais bien r'culer vos moissons,

Ah ! les mangeux d'terre !

Y avait dans l'temps un beau grand chemin,

Chemineau, chemineau, chemine !

A c't'heure n'est pas plus grand qu'ma main

J'pourrais bien l'élargir, demain !

14:21 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

L'instituteur à compte d'auteur

J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.

J’envisage malgré tout de faire quelques apparitions dans ma vacance. De temps en temps. Des trous dans le vide. Est-ce qu’on peut voir des trous inscrits dans du vide ? Difficile sans doute.

Quant à les lire…

Je suis en vacance. Ces apparitions sporadiques constitueront donc des textes de la vacance. Mais en existe-t-il qui soit autre chose ?

Oui, sans doute. Des trous dans du vide. Des trous qui comblent. C’est quand même un comble, ça, des trous qui comblent ! Et ça me rappelle plaisamment la définition du néant donné par un humoriste célèbre : le néant c’est un trou avec rien autour.

Alors, allons-y. Je vais vous parler de rien. C’est-à-dire du prix Goncourt, celui qui chaque automne, au seuil des frimas, consacre le chef-d’œuvre concocté au cours des quatre dernières saisons écoulées et qui permet, le plus souvent, à un auteur complètement inconnu de se retrouver soudain sous les feux de la rampe. Pas longtemps - le plus souvent encore -mais quand même le temps d’un éblouissement. Tous les auteurs, de vive-voix ou in petto, rêve de ce flash là. Comme un shoot : du vide dans le trou d’une veine.

L’auteur est donc ébloui. On ne sait pas trop si c’est par le trou ou par le vide… Le public, lui, - toujours le plus souvent - fait mine de l’être. Il prend la chandelle qu’on lui tend obligeamment et il se la met sous les yeux. Il s’écrie que c’est beau et il retourne lire de l’ombre. Ça sert à ça, un prix Goncourt. De l’aveu même de celui qui en fut gratifié en 2010, ça permet à de pauvres gens qui ne sont jamais éblouis de voir un peu de lumière au moins une fois dans l’année.

Oh, générosité sublime et grandiose de la gloire et du succès !

Mais ils ne sont pas tous comme ça, les prix Goncourt. Je médis, je médis… Certains furent d’une indéniable valeur et je pense, entre autres, à Vailland et La Loi, à Rouault et les Champs d’honneur, à Tournier et Le Roi des aulnes… Mais, vous l’aurez noté, j’ai pris la précaution de dire trois fois : «le plus souvent.»

Je pense également à un autre. Un vieux celui-là. Une vieille barbe. Un ancêtre fossilisé. Un des premiers. Lui, ce fut un cas. Mais pas un cas d’école. Pourtant, il était instituteur.

Figurez-vous que cet auteur, que j’affectionne particulièrement parce que sa plume est champêtre, intelligente et, aussi, parce que c’est quelqu’un de mon pays, quelqu’un des Deux-Sèvres, un lointain voisin du temps qui passe, et que les villages, les hommes et les paysages qu’il évoque, je les vois parfaitement dans ma tête, figurez-vous, disais-je, que lui, il ne trouvait pas d’éditeur. Il avait sans doute beau chercher, il avait beau solliciter, un lourd refus, voire un silence obstiné, toujours lui faisait écho.

On connaît tous ça. La routine.

De guerre lasse, notre auteur publie donc un livre à ses frais. Chez Clouzot, à Niort et... à compte d’auteur. Le geste de l’opiniâtreté. Parfois du désespoir. Dans notre présent, il faudrait y croire bougrement, à son livre, pour faire ça quand tous les éditeurs vous disent qu’il est bon mais qu’il ne correspond à rien, en tout cas pas à eux, genre «votre livre est bon et original, mais nous ne le publierons pas parce que ce qu’il a de bon n’est pas original et ce qu’il a d’original n’est pas bon»!

Quoi répondre à ça ? Rien. Mettre l’écritoire au clou ou alors faire l’insolent. Mépriser le mépris en publiant soi-même.

C’est ce que fit ce modeste instituteur de vers chez moué, des Deux-Sèvres. Et l’Académie Goncourt, éblouie, lui décerna son fameux prix… Du coup, l’auteur obscur, le campagnard des bocages et des plaines, fut projeté en pleine lumière et cessa d’être instituteur pour devenir un écrivain. Oui, en ce temps-là, quand on écrivait, quand on était un passionné de l’écriture, quand on trempait sa plume dans l’encrier des lettres, on n’aurait su la tremper par ailleurs et en même temps dans celui d’un veule salariat.

On était animé par la foi. On rentrait en Ecriture, en quelque sorte.

Et on écrivait- le plus souvent - des choses pleines comme des œufs frais.

L’avez-vous lu, vous, ce prix Goncourt publié à compte d’auteur ? Sinon, je vous laisse chercher le nom de son auteur. Avec les quelques indications que j’ai données, en farfouillant sur Google, vous devriez le trouver aisément. Après, c’est une affaire de motivation. On lit ou on ne lit pas. Tout cela a sans doute considérablement vieilli.

Et je suis sûr que s’il était en lice cette année, le livre de l’instituteur, il serait brillamment moqué par tout le sérail au bec pincé. D’ailleurs, son livre aurait cette constance de ne pas trouver d’éditeur, donc, en plus, publié à compte d’auteur, il ne verrait même pas le bout du nez du moindre lecteur, sinon celui d’un ou deux membres de la famille et de quelques rares amis. Tous complaisants. Par affection autant que par charité.

Au grenier ! Même pas déballé de ses cartons, tout neuf, sous de vieilles poutres de chêne, parmi les vieilles roues de bicyclette, les vieux meubles, les souris, les vieilles valises, les vieilles pendules, les vieux chiffons, les toiles d’araignées et les poussières éternelles des objets mis au rebut, le prix Goncourt hyper putatif !

Quand je vois ça, moi, je ressens plein de dédain pour mon époque au modernisme falsifié et je me sens profondément romantico-passéiste.

07:29 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

24.07.2012

VACANCE

En prenant soin de faire tomber le "s"...

13:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

20.07.2012

Langue et langage

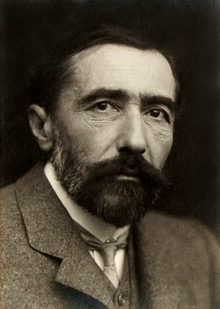

Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…

Chez notre ami Le Tenancier, il était question l’autre jour de Joseph Conrad. Avec un extrait superbe, intemporel…

Et je lis justement dans un article de Polityka que les linguistes et les scientifiques de la langue, appellent «le Cas Conrad», le cas de celui qui maîtrise parfaitement une langue étrangère, dans l’esprit de tous ses concepts, au point même d’écrire dans cette langue des joyaux de la littérature, mais qui, oralement, est complètement incompréhensible pour un autochtone, même très complaisant.

Dès lors, je dirais plutôt Le cas Teodor Józef Konrad Korzeniowski. L’écrivain d’origine polonaise trimballait en effet avec lui un tel accent, lourd, pesant, qu’aucun Anglais digne de ce nom ne pouvait communiquer, ou si peu, ou au prix d’un effort terrible, avec lui.

Comme quoi une langue, ça n’est pas forcément fait pour parler.

12:53 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

19.07.2012

Avec le latin

Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.

Je considère parfois, à tort ou à raison, que celui qui écrit sur internet fait partie d’un tout. Qu’il apporte sa pierre à un édifice qui, pour virtuel qu’il soit, n’en reste pas moins historique en ce qu’il laisse des traces. Qu’il en laissera et qu'il est donc en devenir de se constituer mémoire.

Je me place alors, en rêvassant, dans la position d’un chercheur ou d’un archéologue de temps hautement lointains, qui tomberait sur cette masse gigantesque d’écrits éparpillés et qui, à travers leur langage, chercherait, sans doute en vain, à saisir l’esprit d’une époque. Du moins un des aspects de cet esprit.

Quand je me dis ça, toujours en rêvassant, je me demande si le jour où je déciderai de mettre fin à L’Exil des mots, je ne détruirai pas en même temps d’un coup de clic assassin, les textes qui le constituent. Je me demande si j’ai envie d’être lu un jour comme un petit bout de roche de cette immense montagne de textes présents sur internet. D’y être associé.

Je n’en sais rien, en fait… Je répète que c’est une rêverie, un fantasme. Et l’envie de tout suicider pour ne pas participer à cette mémoire ne part pas du préjugé mégalomane selon lequel mes textes vaudraient mieux que les autres et refuseraient la promiscuité avec le médiocre. Ce serait de la pure folie. D’autant que mes écrits sur L’Exil ne viennent pas à la cheville de beaucoup qui sont inscrits ailleurs, par d’autres auteurs.

Cette envie fantasmée est plutôt dictée par le fait que, participant à l’édification présente d’une cathédrale, je ne suis pas d’accord du tout du tout, parfois, avec les formes qu’elle prend et les choses qu’elle veut exprimer.

Et on ne peut répondre à tout, contre-argumenter partout. On ne ferait plus que cela.

Alors, me direz-vous avec raison, la valeur humaine de cette masse d’écrits réside justement dans son incohérence et dans sa diversité. C’est à cela que tu participes ; c’est à cette mémoire là que tu donnes un sens. Ton sens. Dans ton petit coin.

Et le chercheur de l’an 3098 ou de l’an 5043 saura, s’il est un véritable chercheur, retrouver à quel pan de la mémoire tu appartenais, à quel morceau de mur de la cathédrale tu as apporté ta modeste contribution.

Certes. Mais avant d’être mémoire, une praxis est avant tout une inscription du présent, ça tombe sous le sens. Et si je me suis éloigné de ce présent, si je ne fais plus guère attention, à de rares exceptions près, à ce que construisent à côté de moi les autres, je n’ai pas envie - toujours en rêvassant, toujours sur le mode de la pensée qui s’évade un peu au-delà des contingences - d’être un jour jugé complice des plus grandes erreurs inscrites dans la pierre du monument. Surtout si ces erreurs touchent un point sensible chez toi, concernent ton cursus, ton vécu, ton ressenti, et... galvaudent ta culture.

Je me disais tout cela et je me le dis encore après avoir jeté un œil chez un voisin ex-ami et chez lequel je ne veux plus intervenir. J’ai jeté un œil, poussé par la curiosité de savoir s’il enfonçait toujours le même clou, ce clou qui nous a fâchés. J’ai même poussé l’indiscrétion jusqu’à lire ce qu’en disaient ses contemporains, les témoins directs de l’enfonçage du clou.

Mais, me suis-je dit, qu’en as-tu à faire si, comme tu le présumes, tu fais disparaître tes traces avant d’abandonner ta participation à l’ensemble ?

Mais si tu ne détruis pas ? Tu auras vu et tu auras laissé faire, tu auras laissé déformer ce qui te touche et, pour l’archéologue futur, c’est plutôt ennuyeux.

Pour le cas, donc, où resterait mon empreinte, j’ai choisi de fournir au futur - toujours en rêvassant - une indication sur cette erreur, volontaire ou pas, et de m’inscrire en faux.

Je dis bien : pour l’homme d’esprit du futur. Je n’attends donc aucun écho du présent.

Il s’agit de latin. Le voisin en question s’inquiète, avec juste raison, de la disparation de l’enseignement du latin et du mépris dont cette langue ancienne et fondatrice de notre conscience parlée est partout l’objet.

Latiniste passionné dans mes jeunes années et toute ma vie fouilleur de la langue, de son histoire, de ses racines, je ne puis que m’associer in petto à l’indignation du voisin enfonceur de clou. Trahir la langue latine, c’est trahir ses origines profondément culturelles, le bien-fondé de sa langue et la limpidité de ses références.

Mais là où le tour de passe-passe est inacceptable, c’est que le voisin parle en fait d’un certain latin.

Il eût fallu que l’enfonceur du toujours même clou précise de quel latin il demandait la résurrection. Il ne le fit point - et pour cause - , je me vois donc contraint, dans mon souci de réponse soliloque, (dans mon interpellation du futur plutôt,) d’inscrire ici un bref aperçu de l’histoire du latin pour préciser celui que nous avons aimé avec nos Gaffiot, et qui nous sert effectivement de base culturelle.

Je serai évidemment très schématique, le sujet étant vaste comme vaste est l’océan.

Notre langue, comme toutes les langues européennes, excepté le finlandais et le hongrois, est une langue issue d’une immense famille, la famille indo-européenne. La langue parlée par les peuples italiques, dont ceux du Latium, était une subdivision de cette gigantesque famille. Elle était fortement imprégnée de la langue des Etrusques, voisins septentrionaux du Latium.

Je saute des siècles et j’en arrive au latin archaïque, c'est-à-dire le latin pratiqué des origines jusqu’au premier siècle av. JC.

Notez bien ce av.J-C, il a son importance.

La Rome antique et la République donnant bientôt naissance à l’Empire romain, ce latin devint la langue officielle, c’est-à-dire langue de l’administration et des armées, d’un empire couvrant toute l’Europe occidentale, l’Afrique du Nord, l’Asie mineure et une partie de l’Europe centrale. L’actuelle Roumanie par exemple.

Cette époque fut l’époque très florissante de la langue latine. C’est elle qui préside en effet aux messages historiques et littéraires, c’est le latin du Bellum Gallicum, celui d’Ovide et de Tite-Live. C’est ce latin, dit classique, qui va servir de base à l’édification de la langue française, par le biais de son imprégnation dans la civilisation gallo-romaine.

Et c’est ce latin-là que j’ai appris à l’école, c’est ce latin-là qui est notre racine, c’est ce latin dont je déplore que les ministères de tout poil, droite, gauche, centre et à l'écart, aient cru bon de débarrasser l’Education.

C’est au Vème siècle, avec le partage de l’Empire en deux entités, Rome et Constantinople, que le latin classique devient latin vulgaire, c’est-à-dire langue non littéraire et parlée par le peuple et c’est dans ce latin-là également que nos mots plongent leurs racines.

Ils les plongent aussi, dans une moindre mesure, dans un autre latin, dit médiéval, qui fut une tentative de restructuration, au XIe siècle, du latin classique afin d'éviter qu'il ne soit complètement détruit par la propagation des langues vernaculaires, sous l'influence notamment des étymons d'origine germanique.

Bien. Veuillez, je vous prie une nouvelle fois, me pardonner le caractère trop étriqué de ces rappels élémentaires et leur forme quelque peu didactique.

L’enfonceur du toujours même clou s’appuie en fait sur un livre auquel participa un religieux, secrétaire d’Etat au Vatican. Aie ! ça sent la poudre ! On sent déjà que l’on s’éloigne du latin et qu’on entre dans l’ère d'un autre latin, le latin ecclésiastique, qui est une langue à part, grammaire un peu bouleversée et prononciation différente et, surtout, dont les règles n’ont été fixées que tardivement, par Charlemagne !

De plus, en amont, rappelons que les textes fondateurs de l'Eglise, dont le Nouveau Testament, étaient initialement écrits en hébreu et en grec. Ils n’ont été traduits en latin, pour ce qui concerne ce qu'on appelle La Vulgate, qu’au Ve siècle a.p. JC !

Près de six siècles après César !

Alors, lorsqu’on lit que notre patrimoine latin, celui dont on devrait aujourd’hui sauvegarder l’enseignement, est en même temps le patrimoine chrétien et fait partie du modelage de notre civilisation par le christianisme, tout simplement, on se moque du monde…

Que l’Eglise romaine ait choisi d'édifier sa liturgie en latin est un fait ; que c’est ce latin-là qui est source de notre culture et qui éclaire notre mémoire est tout simplement affirmation abusive. D’ailleurs, après le schisme Byzance/Rome, la liturgie gréco-latine sera bientôt faite en grec et, plus tard encore, en langue slave, transcrite en cyrillique.

C’est tout… Pas besoin d’être un grand humaniste pour me suivre, suffit de savoir lire des dates.

Chercheur du futur, te voilà donc un texte qui témoignera - s’il reste en ligne - de ce que tout le monde en 2012 ne commettait pas cette erreur grossière à propos du latin, erreur récurrente qui consiste, dans tous les domaines depuis 2000 ans, à faire de l’église la propriétaire historique de tout ce qu’elle a pu trouver, utiliser ou voler sur son passage.

08:07 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

17.07.2012

Internet et dieu

Motwica est un petit bourg, pas très loin situé du manoir de Josef Kraszewski, aujourd’hui charmant musée consacré à l’écrivain du XIXe. Ceux qui ont lu Le Théâtre des choses, sont au fait, et vlan, un pt'it coup de pub...

Motwica, donc, est un petit bourg solitaire, cerné de plaines indolentes et de forêts éparses.

Ce n’est pas une gmina, une commune. To wieś, c’est un village. Mais il n’en fut sans doute pas toujours ainsi et il a dû être, par les temps passés, plus conséquent que le bourg même de la commune duquel il dépend, Sosnòwka. C’est en son beau milieu en effet que se dresse une haute église.

C’est donc une parafia, une paroisse.

L’église a son découpage territorial spécifique, hérité de l’histoire, et une paroisse peut même s'étendre sur plusieurs communes.

Les gens du bourg doivent ainsi se rendre à Motwica pour les besoins de la prière et honorer leurs morts, au cimetière de ladite paroisse.

C’est même une paroisse importante puisque jusqu'à quinze kilomètres à la ronde fleurit tout un chapelet de petites chapelles, des succursales de la maison-mère, si j'ose, éparpillées dans les hameaux. Pour les prières de proximité, si j’ose encore.

A Sosnòwka donc, le pouvoir administratif, à Motwica le pouvoir spirituel. L’ordre règne. Le concordat de 1992 veille à ce que les deux entités, là comme partout, cohabitent en juste intelligence.

La mairie, comme toutes les mairies, s’occupent de la citoyenneté, des caniveaux, de l'équipe de football, des impôts et des ronds-points.

L’église, comme toutes les églises, vaquent à de plus hautes occupations ; elle s’occupe du salut des âmes.

Les deux entités ont donc des compétences qui se complètent allègrement, l’une besognant sur le présent et l’autre spiritualisant l’avenir ; celui qui nous attend tous, après la dernière pelletée du fossoyeur.

Même si nous ne voyons pas tous cet avenir-là en rose.

Bref, que l’on s’occupe d’éternité ou de chaussée déformée, on a cependant, par les temps qui courent, un point commun : la frénésie d’informer. Une manie.

La mairie s’est donc fendue d’un site internet, comme toutes les mairies de Pologne, de France et de Navarre et même de Montcuq… mais, le plus curieux, c’est que la paroisse, ne voulant sans doute pas être en reste et faire montre de son adaptation au siècle de la communication obligatoire, s’est aussi dotée d’un site.

Hé oui, bonnes gens, les cloches n'y suffisaient plus ! Le son de ces bonnes vieilles cloches que le vent portait de villages en villages, par-dessus les toits, les bois et les ruisseaux, tantôt joyeux, tantôt sinistre glas.

Tout ça, c’est du passé. Le vent ne transmet plus, depuis belle lurette, que du vent aux oreilles des hommes. Un petit clic sur la paroisse et, hop, voilà les horaires de la messe qui apparaissent ! Plus loin, la date des communions, le budget, les travaux en cours en le saint lieu ou au champ de navets, les mariages et enterrements les plus frais, le cursus du curé, le nom de la bonne et, plus intéressant quand même, une page spéciale pour l’histoire complète de la paroisse…

Ah ! Internet, est vraiment cette passerelle qui relie entre eux les hommes esseulés ! Même l’église a bien senti qu’elle n'était plus à la hauteur pour souder convenablement une petite communauté villageoise autour de ses vénérables icônes. Championne en tous genres de la virtualité, elle s’est emparée de la parole virtuelle.

Qu’elle continue d'enseigner, et ce depuis 2012 ans, le mépris et la négation complète de la vie, n’y change rien : elle enseigne tout ça de façon moderne.

Car c’est ça la modernité : révolution des moyens au service de valeurs multiséculaires.

Comme en littérature, en somme : nous assistons à la révolution numérique de l’église.

Et gageons que prêtres et ouailles abandonneront tantôt le missel poussiéreux et racorni pour la liseuse.

Ce sera marrant.

Mais ça ne changera rien à la dernière pelletée du fossoyeur.

13:59 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

13.07.2012

L'antienne et l'antienne encore

C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .

C’est toujours la même histoire, le même scénario et les mêmes balbutiements effarouchés des princes de la politique et du syndicalisme : Finance et Capital se proposent de se refaire une santé - qu’ils n’ont de fragile que l'apparence stratégique - pour jeter à la rue des milliers de femmes et d’hommes et les princes toussent, font mine de s’offusquer, se renvoient de façon obscène la balle de leurs irresponsables responsabilités .

C’était Longwy, c’était Daewoo, c’est Peugeot et c’est toujours la même histoire dans un monde à l’histoire hautement falsifiée depuis des lustres.

Il est un mot qui revient comme une clef et qui n’a de véritable sens que dans son acception taboue : compétitivité. Comment ouvrir une porte avec une clef dont la serrure a été obstruée d'une habile soudure ?

Depuis les salons matelassés de leurs palais respectifs, princes d’hier, au repos en attendant l’aube d’un nouveau règne, et princes d’aujourd’hui, la mine enjouée de leurs récents couronnements, en ont plein la gueule, de ce mot qui ne dira jamais clairement ce qu’il veut dire : stratégie de dégagement d’un profit encore plus épais avec frais engagés pour le réaliser de plus en plus minces.

Il veut dire agrandissement de la marge. C’est simple comme bonjour, vieux comme le monde économique, aussi ennuyeux et poussiéreux qu’une ligne de Karl Marx, mais comment développer ça devant la cohorte des expulsés sans leur dire : vous n’êtes pas des hommes, vous n’êtes que des frais !

Les princes n’y ont jamais rien pu, n’y peuvent rien et n’y pourront jamais rien. Les expulsés non plus.

Parce que les princes assistent à la marche autonome d’un système qui les fait régulièrement princes mais qui contredit dans cette marche autonome tout le discours par lequel ils s’appliquent à devenir des princes, et que les expulsés n’ont jamais imaginé leur vie autrement que tributaire d'un système qui les méprise jusqu'à la négation.

Comme si je m'abreuvais de poison et refusais de mourir.

Tous sont devant les échéances régulières, douloureuses - devant la facture - d'une allégeance complice et lointaine faite au monde réduit à son expresssion économique, et ce dans tous les aspects de l'existence individuelle et collective et au lent et opiniâtre détriment du sens même de la présence humaine sur cette planète.

Je serai dès lors assez cruel pour signifier que tout cela ne concerne nullement ceux qui, depuis le début, souffrent de cette vie réduite à néant par l'impérialisme du ventre et des plaisirs marchandés ; crient pour un retour illusoire des hommes parmi les hommes et, jamais, ne sont entendus.

Ni des princes, ni des hommes-frais, souffrant de la même surdité à l'humain puisque pareillement preneurs - chacun à leur niveau - du même bonheur à n'être que des monnaies d'échange.

10:20 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

12.07.2012

L'interview

-Vous avez une façon récurrente de terminer vos ouvrages : le personnage central y meurt presque toujours. Pourquoi ?

- Parce que la vie n’a pas d’autre issue que la mort.

- Oui, je comprends bien, mais… Un roman, un texte, un conte, une fable, a-t-il pour vocation de montrer forcément la porte de sortie ?

- Pour moi, oui. S’il veut raconter de la vie, l’écrivain ne peut éviter de raconter ce qui en constitue l’essence dramatique et absurde. Il ne peut éviter de mettre en scène ce qui le tourmente chaque jour et qui est, en même temps, ce pourquoi même il écrit.

- C’est un point de vue romanesque, mais pourquoi pas ?

- Non, ça n’est pas un point de vue romanesque. L’écriture n’est pas la vie, elle en est représentation… Elle ne peut donc occulter dans cette représentation l’omniprésence de la mort. Ou alors, elle écrit des contes pour les enfants… Ce qui est bien aussi, ce qui est nécessaire, ce qui est louable et ce qui est difficile. Mais je ne sais pas faire ça.

- Il y a d’excellents livres et qui n’en tuent pas pour autant leurs personnages.

- Lesquels ? Citez-moi, je vous prie, un excellent livre, comme vous dites, dont la mort n’est pas le personnage central ? Je vous fais par ailleurs remarquer que mes livres n’ont jamais prétendu à l’excellence.

- Je ne vois pas, comme ça, d’emblée…

- C’est sans doute parce que, d’emblée, ils ne sont pas si excellents que ça. Si je vous avais dit, citez moi la mort dans d’excellents livres, je suis certain qu’une foule de titres vous seraient venus immédiatement à l’esprit.

- C’est fort probable. Oui... Bref, c’est quand même pessimiste, votre vision des choses.

- Au contraire. Ma vision est celle d'un incorrigible optimiste : puisque la vie, celle qu’on raconte et celle qu’on vit, se dirige inéluctablement vers la mort, il faut mordre dans cette vie à pleines dents. L’Au-delà se situe non pas après la mort mais avant. C’est-à-dire qu’il est l’exact antinomie de l’éternité.

C’est une vision d’athée où chaque jouissance est d’abord victoire volée au désespoir.

12:27 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

10.07.2012

La liseuse

Elle a douze ans et elle tape du pied.

Elle a douze ans et elle tape du pied.

Elle tape souvent du pied. Normal. Quand on a douze ans et qu'on évolue dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer, on tape souvent du pied.

Il paraît cependant que les parents sont là pour représenter le principe de réalité, celui qui met un frein raisonnable au fougueux désordre des désirs. Dur, ce principe de réalité ! Car cela suppose qu’on l’ait vraiment soi-même et c’est pas toujours joyeux, la réalité. Surtout érigée en principe.

Bref, elle tape du pied pour avoir des sucreries à foison, des glaces, des vêtements de marque, des godasses de sport dernier cri, des trucs inutiles, des gadgets, des revues, une DS Nintendo… Elle tape du pied et, réflexe du principe de réalité oblige, je fais les gros yeux.

Alors elle abandonne et convient que oui, t’as raison, ça sert à rien tous ces trucs.

Mais j’ai parfois l’œil moins vigilant, tout occupé à d’autres réalités moins réelles, alors… Alors ça donne, par exemple, un téléphone portable qui sert à tout, sauf à téléphoner. Qui fait caméra, qui fait appareil photos, qui donne la météo, les résultats sportifs, l’humidité de l’air, GPS et tout et tout…

Et le forfait pour appeler tes copines ? Bof, c’est pas très utile. Mes copines, je les vois à l’école.

Bon.

Mais pour avoir douze ans, elle n’en est pas moins une grande lectrice. Elle adore les livres. Sa bibliothèque regorge de classiques qu’elle a lus, entre autres Sienkiewicz et Jack London, et aussi des bandes dessinées à foison et en français, Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, pour les plus connues.

Géographiques, elle a essayé. Elle dit que c’est trop dur. Qu’elle verra ça plus tard.

Je baisse le nez.

J’en suis fort aise cependant, de toutes ces lectures. Quelque chose de sain, lui dis-je, surtout que l’orthographe polonaise n’est pas vraiment son fort et je rajoute, les pieds bien ancrés dans la réalité, que c’est comme ça aussi qu’on apprend à photographier les mots.

Ceci étant doctement énoncé, je reconnais in petto que l’orthographe polonaise, ses déclinaisons et ses amoncellements de consonnes, avec ou sans accent, c’est quelque chose !

La lecture, voilà bien une passion qui l’éloigne considérablement des vitrines flamboyantes et surchargées d’inutilités, que je pérore, toujours in petto bien entendu.

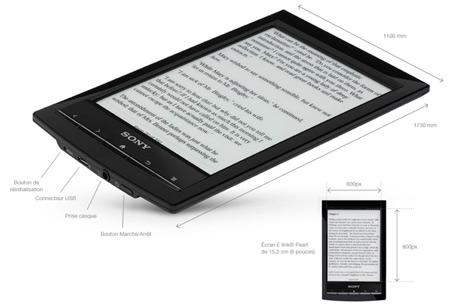

Las ! Las ! Las ! Trois fois las ! La jeune et gourmande lectrice jette tantôt son dévolu sur une liseuse ! Pratique, qu’elle dit, tu te rends comptes, la place que je peux gagner dans ma chambre ? Dans ce petit truc de rien du tout, je peux mettre plus de six cents livres ! Avoir ma bibliothèque dans ma poche ! Et la tienne aussi !

J’hallucine ! On dirait François Bon !

Et qu’est-ce que tu en as à faire, dis-moi, d’avoir six cents livres dans ta poche ? Hein ? A quoi ça sert ?

Ça sert à lire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et toc ! Imparable ! On dirait vraiment une copine à François Bon.

Je fais la grimace… Je suis dans mon domaine de prédilection et le gadget vient se mettre en travers de ma route, m'emmerder, m’acculer dos au mur… Je ne veux pas m’aventurer sur un terrain où je risque de perdre pied, alors je dis simplement que c’est des conneries.

Des conneries ? Ah, ah ! Elle est bien bonne, celle-là ! Dis-donc, t’as pas publié deux livres sur Internet ? Hein ? Et même que tu disais qu’avec une liseuse ce serait pratique.

Le principe de réalité craque de partout. La technologie obligatoire me joue un sale tour. Je suis pris au piège, au cercle vicieux : marchandise pure, gadget, modernité, blog, lecture, édition numérique.

Je dis : bon, on va voir…

Et on finit par voir. Je suis poussé par la curiosité. Pire. Je crois que je profite lâchement de son désir de consommer pour expérimenter le truc. Pour consommer moi-même. Sans elle, je n'aurais sans doute jamais essayé. Trop fier ! Trop droit dans mes bottes d’amoureux du livre ! Ah, il est beau, tiens, le principe de réalité !

Pour me faire plaisir et me récompenser de m’être rendu à ses arguments, elle me demande cependant mes textes en PDF, dont un même pas encore publié, encore en chantier, et elle télécharge. Je suis le premier à me servir de la liseuse. Juste récompense du principe de réalité pris en défaut.

Je me lis égocentriquement sur liseuse… Je me trompe de bouton, j’agrandis le texte, je saute des pages, je rends les mots trop petits pour mes lunettes, j’arrive quand même à accrocher une page, je tourne, merde ! j‘ai fait une fausse manœuvre et me voilà de retour au menu général...

Je repose le tout et je dis que c’est bien.

Elle, elle télécharge des trucs sur Internet, des textes, des images. Et elle lit, elle trifouille, elle bidouille… Deux ou trois jours.

Elle reprend vite ses livres ou son ballon de basket.

La liseuse est maintenant posée dans ma bibliothèque. Curieusement, pas dans la sienne.

Et il a l’air ridicule, entre Stendhal et Tolstoï et d’autres livres qui ont traversé des siècles, cet objet qui n’a servi à lire que trois jours.

J’adore ma fille. Elle est ma meilleure critique en actes, presque mon avant-garde, dans une société qui propose sans relâche de vendre de tout pour que les gens n'aient plus rien de valable à se procurer.

___

Merci à Yves pour avoir publié ce texte - qu'il trouva, sur ma proposition, à son goût - sur ses Feuilles d'automne.

14:52 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

09.07.2012

Brouillons les brouillons

- Je n’aime pas ce que vous écrivez. C’est emphatique. C’est surfait.

- Bon…

- Il vous faudrait prendre plus de recul par rapport à vous.

- Et comment fait-on pour prendre du recul par rapport à soi quand on n’est que soi ?

- On s’imagine être un autre.

- Mais… Que peut bien avoir à dire un autre, s’il doit quand même parler en mon nom ?

- Il le dira mieux que vous. Faut lui lâcher la bride. Lui donner du mou. Le faire autonome.

- Mais c’est de la schizophrénie, ça !

- Vous ne le saviez pas ? Vous ne saviez pas qu’écrire c’est d’abord être schizophrène ? Alors, je comprends mieux. Tout s’explique…

- Non, je ne savais pas. Je pensais que c’était une maladie, mais pas à ce point-là.

- Mais la schizophrénie n’est pas une maladie, mon brave !

- Ah bon ?

- C’est une manière intelligente de voir les choses de double façon. Contradictoire... Et d’en tirer profit. Le tout réside dans la synthèse.

- Admettons. Et si l’autre est aussi emphatique que vous prétendez que je le suis ?

- Alors, il vous faudra lui reprendre le micro et parler à sa place.

- Retour à la case départ, quoi…

- Exactement. Mais retour après un détour ; même infructueux. Après une recherche.

- Moi, j’appelle ça faire des brouillons…

- Oui, un peu. Mais l’ennui, c’est que chez vous les brouillons sont meilleurs que la version achevée.

- De sorte que je devrais publier mes brouillons ?

- Tout à fait.

- C’est ce que je viens de faire.

11:54 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET

08.07.2012

Manuscrit en musique

Une tiédeur épuisante servie par un astre laiteux qui n’en finit pas de se traîner sur un ciel barbouillé de pesantes nébulosités.

La poussière sablonneuse est chaude. Les cigogneaux avachis sur les nids ont leurs jeunes ailes écartées et ils ouvrent tout grand leur bec, qui halète et qui cherche dans l’air surchauffée la bouffée de fraîcheur d’un improbable courant d’air.

A quatre heures du matin, le monde revêt enfin un costume plus seyant. La rosée perle aux herbes torturées de lumière et l’ombre des grands arbres est allongée. Les oiseaux aux halliers se dépêchent de chanter, une orgie de trémolos, avant de se terrer, au fur et à mesure que le jour s’enflamme, dans les profondeurs d’un silence inquiet.

Comme les hommes. Surtout ceux qui, comme eux, se mêlent de vouloir participer au chant du monde.

Difficile de travailler les mélodies et les enchaînements, quand le doigt maculé de sueur s’accroche à l’arpège, que le manche de la guitare est moite et colle à la paume, que la voix est sèche... Il faut viser les quelque cinq heures de fraîcheur de la journée.

Baudelaire, Villon, Marot, Apollinaire, Couté, La Fontaine et les autres au menu. Travailler, ajuster la bonne mesure sur la bonne parole, respecter la coupure, donner corps à l’enjambement, hausser le ton ou le laisser mourir sur un accord, selon ce que l’on ressent du verbe du poète.

C’est comme un manuscrit : dix pour cent d’inspiration et le reste de transpiration, sans pour autant sombrer dans la besogne, sinon en allant chercher le mot au plus profond de sa racine. Dans sa fraîcheur initiale.

Préparer une création qu’on se propose d’offrir à un public, c’est anticiper un rendez-vous. Et on n’a guère le droit d’être médiocre sur rendez-vous.

Ces textes, cette musique que je leur ai donnée, c’est une grosse responsabilité, me dis-je souvent. Je me souviens toujours du vieil Hugo grondant qu’il ne tolérerait pas qu’on mette ses poésies en musique, celles-ci étant, d’elles-mêmes, suffisamment musicales.

Outre que la modestie n’étouffait pas, on le voit, le poète-sénateur à la barbe fleurie, on sait quand même gré à Georges Brassens d’avoir désobéi par deux fois, avec Gastibelza et La légende de la nonne…

Mais - des siècles s'en faut - je ne suis pas Brassens ! Le risque est donc grand pour moi de dénaturer le propos originel par une mélodie superfétatoire.

Seul le public dira. Le public découvrira une nouvelle façon de lire - d'écouter - La Ballade des pendus et Le Blason du beau tétin et applaudira ou boudera notre interprétation.

Il n’y a pas d’art qui ne risque d’être désavoué.

C’est comme un manuscrit, disais-je. A cette grande différence, tout de même, qu’un manuscrit peut être sauvé de l’opprobre par un refus sagement formulé en amont.

Là, pour notre création, l’annonce de la publication est déjà faite.

Et il en est très bien ainsi. Ça limite considérablement le risque d’erreurs et ça n’admet pas les velléités.

L’important de toute façon, avant l’heure fixée pour son rendez-vous, c’est que l’artiste soit heureux de son travail.

Et y ait pris un réel plaisir.

13:40 Publié dans Acompte d'auteur | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature | ![]() Facebook | Bertrand REDONNET

Facebook | Bertrand REDONNET